Инфекционный мононуклеоз у ребенка история болезни по инфекционным болезням

1. Дифтерия острое инфекционное заболевание, вызываемое токсигенными коринобактериями, которое характеризуется фибринозными воспалением в месте входных ворот и токсическим поражением

История болезни: инфекционный мононуклеоз

Медицина, физкультура, здравоохранение

Другие материалы по предмету

Департамент здравоохранения города Москвы

Государственное образовательное учреждение

Среднего профессионального образования города Москвы

Медицинский колледж №7

Департамента здравоохранения города Москвы"

Диагноз: Инфекционный мононуклеоз

312 группы 3курса

отделения "Лечебное дело"

Предварительные сведения о больном

Фамилия, имя, отчество пациента:

Возраст больного (дата рождения): 26 лет

Семейное положение: холост

Образование: неполное высшее

Профессия, должность (инвалидность, безработный): студент 4 курса РУДНК, юрист в "Представительстве Юралик Консалтинг"

Место жительства: г. Москва

Дата и время поступления: 16. 04. 2010 в 21:30/22:00

Побочные действия лекарств: нет

Кем направлен больной: скорая помощь

Диагноз направительный: Лихорадка неясной этиологии. Диагноз при поступлении: Эндогенная инфекция

Диагноз клинический: Инфекционный мононуклеоз, среднетяжелая форма течения.

Дата установления клинического диагноза: 21.04.2010

Жалобы при поступлении

15.04.10 днём, появились температура до субфебрильных цифр, незначительные боли при глотании, дискомфорт в горле, на следующие сутки температура поднялась до 38,5 присоединилась слабость, головная боль, была единичная эфемерная сыпь на лице размером около 4 см, и однократное потемнение мочи.

Детализация жалоб при заболевании различных органов

СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Жалоб не предъявляет. Форма грудной клетки правильная, нормостеническая, симметричная. Надключичные и подключичные ямки не выражены.

Дыхательные движения ритмичные, обе половины грудной клетки равномерно участвуют в акте дыхания. Преобладает брюшной тип дыхания. Число дыханий в 1 минуту - 18, ритм правильный. Грудная клетка при пальпации безболезненна, целостность ребер не нарушена, поверхность их гладкая.

При сравнительной перкуссии над всей поверхностью легких определяется ясный легочной звук. При топографической перкуссии границы легких определяются:

Верхняя граница легких

Высота стояния верхушки спереди: на 2 см выступают над ключицами.

Высота стояния верхушки сзади: на уровне остистого отростка 7 шейного позвонка.

Нижняя граница легких

Правое легкое Левое легкое

Окологрудинная линия 5 межреберье --

Среднеключичная линия 6 ребро --

Передняя подмышечная линия. 7 межреберье 7 межреберье

Средняя подмышечная линия. 8 ребро 8 ребро

Задняя подмышечная линия. 8 межреберье 9 ребро

Лопаточная линия. 10 ребро 10 ребро

Околопозвоночная линия. Остистый отросток 11 грудного позвонка.

Над легкими с обеих сторон определяется везикулярное дыхание. Хрипы, крепитация, шум трения плевры не выслушивается.

Бронхофония - сохранена над всеми отделами бронхов.

СИСТЕМА ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Видимых атипичных пульсаций в области сердца не обнаруживается. Набухание шейных вен, расширение подкожных вен туловища и конечностей, а также видимая пульсация сонных и периферических артерий отсутствуют. Верхушечный толчок определяется в пятом межреберье слева на среднеключичной линии. Площадь ограниченная, 1,5-2см. Сердечный толчок, феномены диастолического и систолического дрожания в прекордиальной области, ретростернальная и эпигастральная пульсации пальпаторно не определяются. Зон гиперестезии и зоны пальпаторной болезненности не выявлено. Пульсация височных артерий и дистальных артерий нижних конечностей сохранена, одинакова с обеих сторон.

границы относительной тупости сердца

верхняя - 3-е межреберье

левая - на 1,5 см кнутри от среднеключичной линии по 5-му межреберью

правая - по правому краю грудины 4-е межреберье

поперечник относительной тупости сердца 11 см

ширина сосудистого пучка 7см

При перкуссии сердца у больного никаких отклонений от нормы не выявлено.

При аускультации число сердечных сокращений соответствует пульсу. Сердечные сокращения ритмичные, ЧСС 80/мин. Тоны сердца ритмичные, ясные, не расщеплены. Соотношение громкости тонов не изменено: над верхушкой сердца и у основания мечевидного отростка первый тон громче второго, над аортой и легочной артерией второй тон громче первого.

Артериальное давление 115/75 мм рт. ст.

Одышка и перебои в работе сердца не обнаружились

При поступлении в стационар у пациента было пастозное лицо, спустя трое суток отёки исчезли.

СИСТЕМА ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Язык влажный, обложен умеренным налетом, язв и трещин нет.

Десны бледно-розового цвета, без патологических изменений.

Зев: умеренно гиперемирован, миндалины, язычок, задняя стенка глотки отечны. На миндалинах различные по величине беловато-желтые, шероховатые налеты, которые легко снимаются.

Живот симметричен, округлой формы, видимая перистальтика отсутствует.

При поверхностной ориентировочной пальпации: живот мягкий, безболезненный. Аппетит понижен. Стул умеренный 1 раз в сутки, оформленный коричневого цвета. Диспепсических явлений, желтухи и признаков внутреннего кровотечения не обнаружилось.

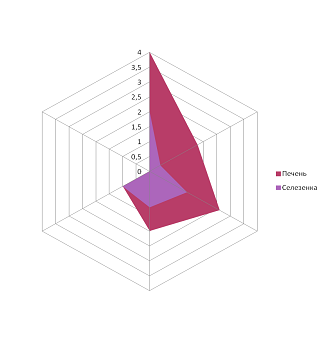

Печень и желчный пузырь: Нижний край печени пальпируется выступает из под края реберной дуги на 1-2 см, гладкий, эластичный, умеренно болезненный. Желчный пузырь не пальпируется. Симптом Ортнера-Грекова отрицательный, симптом Мюсси-Георгиевского отрицательный.

Размеры печени по Курлову:

по правой среднеключичной линии 8см.

по передней срединной линии 9 см.

по левой реберной дуге 9 см.

Селезенка: выраженная спленомегалия.

СИСТЕМА ОРГАНОВ МОЧЕОТДЕЛЕНИЯ

Поясничная и надлобковые области при осмотре не изменены. Почки в положении лежа и стоя не пальпируются. Пальпация в проекции почек (в реберно-позвоночной точке) и по ходу мочеточников (мочеточниковые точки) безболезненна.

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон.

Дно мочевого пузыря не пальпируется.

Мочеиспускание регулярное, безболезненное, моча соломенно-жёлтого цвета.

При помощи пальпации увеличение размеров щитовидной железы выявить не удалось. Железа имеет обычную консистенцию, не спаяна с окружающими тканями, безболезненна при пальпации. Кожа над поверхностью железы не изменена.

Ориентировка в месте, во времени и конкретной ситуации сохранена. Больной контактен. Интеллект и эмоции соответствуют возрасту. Настроение ровное. Аппетит понижен. Поведение во время осмотра адекватное. Парастезии, параличи отсутствуют. Слух, обоняние, вкус, осязание не изменены и соответствуют возрасту. Сон спокойный. Патологии черепно-мозговых нервов по данным осмотра не выявлено. Координация движений не нарушена.

ИСТОРИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ (Anamnesis morbi)

Пациент считает себя больным с 15.04.10, почувствовал недомогание дома, во время работы за компьютером. Появились температура до субфебрильных цифр, незначительные боли при глотании, дискомфорт в горле, 16.04.10 температура поднялась до 38,5 присоединилась слабость, головная боль. Вечером этого дня вызвал скорую помощь.

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ (Anamnesis vitae)

Родился в. г. Липецке, первым ребенком по счету, в благоприятной обеспеченной семье.

Рос и развивался соответственно полу и возрасту. В физическом и психическом развитии от своих сверстников не отставал.

В настоящее время получает высшее образование в РУДНК, студент 4 курса, имеет отсрочку от армии по поводу учёбы на последнем курсе.

Холост, детей нет. Есть постоянный сексуальный партнёр.

Начал работать с 23 лет, помощником юриста в "Юралик Консалтинг", имеется умеренное психоэмоциональное напряжение.

Вредные привычки: не курит, употребляет алкоголь 1 раз в неделю в количестве 1 бутылки пива.

Питание разнообразное, калорийное.

Перенесенные заболевания: ОРВИ, ветрянка, грипп. В детстве стоял на учёте по поводу пиелонефрита до 5 лет, и бронхиальной астмы до 13 лет.

Наследственный анамнез не отягощен.

Аллергологический анамнез: На лекарственные препараты, сыворотки и вакцины непереносимости не отмечает.

Пациент отрицает контакты с инфекционными больными. Живёт в общежитии, делит своё жилище с тремя соседями. Наличие грызунов и насекомых отрицает. За границу не выезжал. Парэнтерального введения лекарств не было, пирсинг и тату не имеет.

- НАСТОЯЩЕЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНОГО (Status praesens)

Общее состояние больного: средней тяжести

Состояние сознания: ясное

Положение больного: активное

Рост: 172 см, вес 75 кг, температура тела 36,7 градусов

Выражение лица спокойное, симметричное, без патологической маски, с правильной формой носа. При осмотре глаз и век обнаружилась умеренная гиперемия коньюкивы, состояние глазных яблок нормальное; склеры белые, без расширенных сосудов с правильной формой зрачка и положительной реакцией на свет.

[youtube.player]

|