Остеопороз что это такое википедия

Из-за чего же кости становятся хрупкими?

Помимо этого, существует множество факторов риска остеопороза — те, на которые повлиять нельзя (например, раса, пол и возраст), и те, на которые мы можем повлиять, изменив образ жизни. Например, отказаться от курения, чрезмерного употребления кофе и спиртных напитков и включить в свой рацион больше молочных продуктов, овощей и фруктов.

Факторы риска остеопении и остеопороза.

Факторы, поддающиеся коррекции:

- Курение.

- Малоподвижный образ жизни, отсутствие регулярной физической нагрузки.

- Избыточное потребление алкоголя и кофе.

- Неправильное питание (малое количество фруктов, овощей и молочных продуктов в рационе).

- Дефицит витамина Д (витамин Д усиливает всасывание кальция в кишечнике).

Неустранимые факторы риска:

- Возраст (с увеличением возраста происходит снижение плотности кости, самое быстрое разрушение кости наблюдается в первые годы после наступления менопаузы).

- Европеоидная или монголоидная раса.

- Остеопороз в роду.

- Предшествующие переломы.

- Ранняя менопауза (у лиц моложе 45 лет или после операции).

- Аменорея (отсутствие месячных) до наступления менопаузы (нервная анорексия, нервная булимия, чрезмерная физическая активность).

- Отсутствие родов.

- Хрупкое телосложение.

Заболевания, повышающие риск остеопороза:

Эндокринные:

- Тиротоксикоз.

- Гиперпаратиреоз.

- Синдром и болезнь Иценко-Кушинга.

- Сахарный диабет 1 типа.

- Первичная надпочечниковая недостаточность.

Желудочно — кишечные:

- Тяжелые заболевания печени (например, цирроз печени).

- Операции на желудке.

- Нарушение всасывания (например, целиакия -заболевание характеризуется непереносимостью белка злаковых – глютена).

Метаболические:

- Гемофилия.

- Амилоидоз.

- Парентеральное питание (введение питательных веществ в обход желудочно-кишечного тракта).

- Гемолитическая анемия.

- Гемохроматоз.

- Хронические заболевания почек.

Злокачественные новообразования:

- Миеломная болезнь.

- Опухоли, секретирующие ПТГ — подобный пептид.

- Лимфомы, лейкозы.

Лекарства, повышающие риск остеопороза: Глюкокортикоиды (например, преднизолон, гидрокортизон), левотироксин, противосудорожные средства, препараты лития, гепарин, цитостатики, аналоги гонадолиберина, препараты, содержащие алюминий.

Переломы при остеопорозе

Переломы при остеопорозе — низкотравматические и патологические. Такие переломы происходят при совсем незначительных травмах, при которых нормальная кость не ломается Например, человек споткнулся о порог и упал, неудачно чихнул, резко повернул корпус тела, поднял тяжелый предмет, и в итоге — перелом.

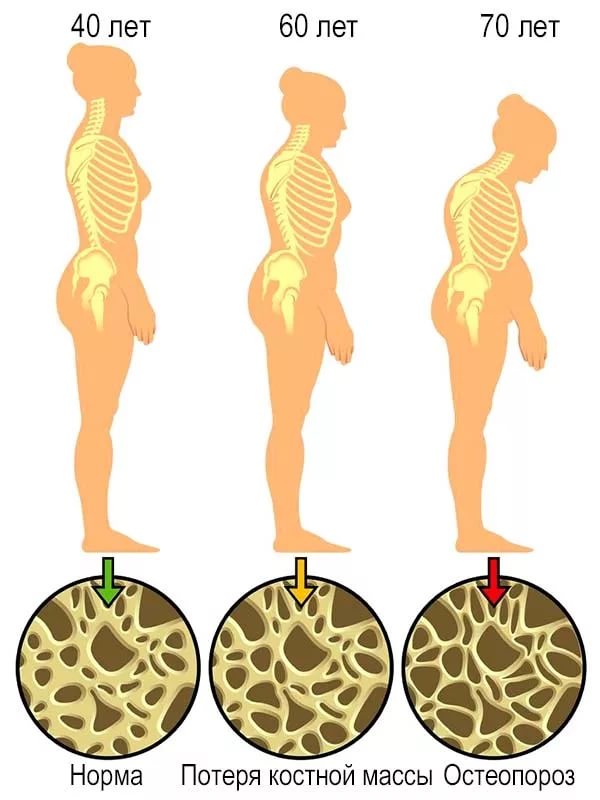

Костная ткань — динамичная структура, в которой на протяжении всей жизни человека происходят процессы образования и разрушения костной ткани. У взрослых ежегодно обновляется около 10% костной ткани. С увеличением возраста скорость разрушения костной ткани начинает преобладать над скоростью ее восстановления.

Кости взрослого человека состоят из компактного вещества, она составляет около 80% и образует плотный наружный слой кости. Остальные 20% всей костной массы представлены губчатым веществом, по структуре напоминающим пчелиные соты — это внутренний слой кости.

Из представленной картинки может показаться, что губчатого вещества в кости больше. Однако, это не так. Все дело в том, что за счет сетчатой структуры губчатое вещество имеет большую площадь поверхности, чем компактное.

Как процессы восстановления кости, так и скорость потери костной массы при ускоренном костном обмене в губчатом веществе происходят быстрее, чем в компактном. Это приводит к большей хрупкости тех костей, которые в основном представлены губчатым веществом (позвонки, шейка бедра, лучевая кость).

Перелом шейки бедра.

Самый тяжелый перелом, связанный с остеопорозом. Наиболее частая причина перелома — падение, но бывают и спонтанные переломы. Время лечения этого заболевания в условиях стационара дольше, чем других распространенных заболеваний — до 20-30 дней. Такие больные вынуждены соблюдать постельный режим продолжительное время, что замедляет выздоровление. У 50% больных развиваются поздние осложнения. Неутешительна статистика по смертности — 15-30 % больных умирает в течение года. Наличие двух и более предшествующих переломов ухудшает этот показатель.

Перелом позвонков.

Переломы предплечья.

Самые болезненные переломы, требующие длительного ношения гипсовой повязки в течение 4-6 недель. Частая жалоба пациентов уже после снятия гипса — боль, припухлость в месте перелома и нарушение функции руки. Самая частая причина перелома — падение на вытянутые руки.

Последствия переломов, возникающих на фоне остеопороза:

Физические: боль, утомляемость, деформация костей, нетрудоспособность, нарушение функции органов, длительное ограничение активности.

Психологические: депрессия, тревожность (страх падения), снижение самооценки, ухудшение общего состояния.

Экономические: затраты на лечение в стационаре, амбулаторное лечение.

Социальные: изоляция, утрата самостоятельности, утрата привычной социальной роли.

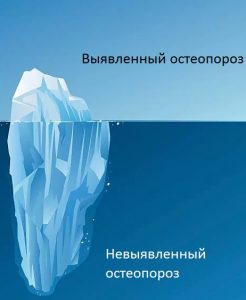

Диагностика и симптомы остеопороза

Остеопорозу предшествует остеопения — умеренное снижение плотности костей, при котором риск переломов умеренный. Но он есть! И выше, чем у лиц, не имеющих проблем с костной системой. В любом случае, остеопороз лучше предупредить, чем его лечить. Каковы же симптомы остеопороза и остеопении? Какие анализы и исследования могут быть назначены врачом?

Жалобы и симптомы при остеопорозе:

Лабораторные исследования:

- Общий анализ крови — снижение уровня гемоглобина

- Кальций крови — повышен (+альбумин крови).

- Щелочная фосфатаза — повышена.

- Кальций мочи — повышен/снижен.

- ТТГ — повышен.

- Тестостерон (для мужчин) — снижен.

- Маркеры (показатели скорости) костного разрушения — пиридинолин, деоксипиридинолин, бета-CrossLaps, С-и N-концевой телопептид крови — повышены.

Инструментальные исследования:

- Рентгеновская денситометрия костей (эталонный метод диагностики).

- Рентгенография (малоинформативен, выявляет только тяжелый остеопороз).

- Сцинтиграфия костей (дополнительный метод, выявляет недавние переломы, помогает исключить другие причины болей в спине).

- Биопсия кости (при нетипичных случаях остеопороза).

- МРТ (диагностика переломов, отека костного мозга).

Специальная подготовка перед исследованием не проводится. Денситометрия — неинвазивный метод исследования и не приносит дискомфорт. Доза облучения очень низкая.

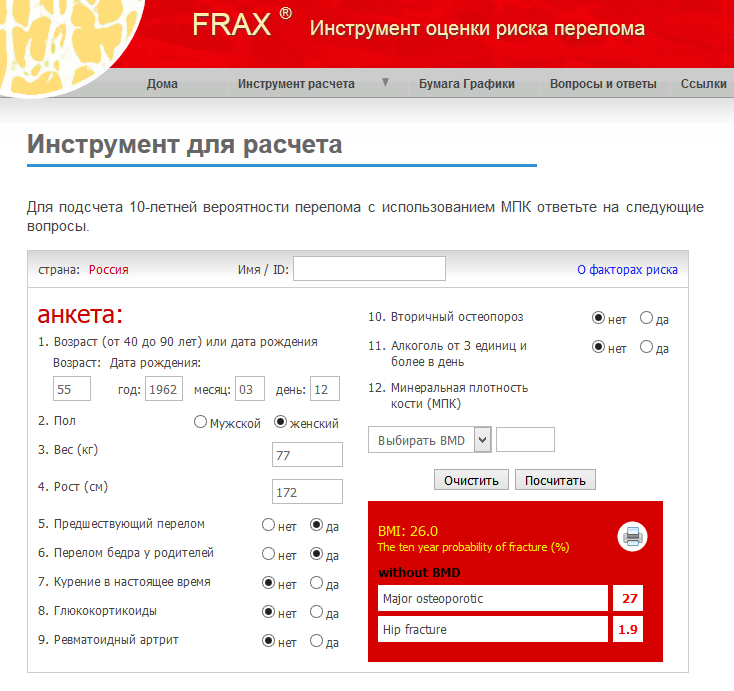

Однако, если выявлено небольшое снижение плотности костей, на основании одной денситометрии невозможно оценить прогноз дальнейшего разрушения костей и риск переломов.

На основании полученных данных по FRAX, наличия факторов риска остеопороза, денситометрии, симптомов остеопороза и других исследований, решается вопрос о профилактике и возможном лечении в индивидуальном порядке.

- Всем женщинам 65 лет и старше, кто не получает лечение по поводу остеопороза, рекомендовано обследование костной системы в обязательном порядке! Женщинам моложе 65 лет и мужчинам— при наличии нескольких факторов риска и симптомов остеопороза.

- Если вовремя начать профилактику и лечение остеопороза, можно не только остановить дальнейшее разрушение костей, но и восстановить их, снизив при этом риск переломов более, чем на 50%!

Профилактика остеопороза

Хорошая новость — профилактика остеопороза не требует особых финансовых затрат и доступна каждому. Только нужно иметь в виду, что меры профилактики должны выполняться комплексно, и только тогда можно добиться хорошего результата. Обратим внимание на то, что профилактика должна проводиться не только в случаях, когда есть остеопения, или же костная система еще в хорошем состоянии. Если остеопороз уже есть, все рекомендации по профилактике так же должны выполняться. Лечение остеопороза заключается в профилактике + медикаментозном лечении. Но об этом чуть позже.

Доказано, что ежедневные физические упражнения и потребление кальция и витамина Д замедляют, а избыточная увлеченность алкоголем (из расчета более 30 мл чистого спирта в сутки), курение и низкая масса тела ускоряют процессы разрушения костей.

Итак, для профилактики остеопороза необходимо:

Разберем подробнее данные рекомендации.

Для женщин до менопаузы и мужчин, моложе 65 лет — 1000 мг/сут.

Для женщин после менопаузы и мужчин старше 65 лет — 1500 мг/сут.

Как оценить, сколько кальция в день мы потребляем с продуктами питания? Расчет можно провести следующим образом. В течение дня записывать все употребленные молочные и кисломолочные продукты, указывая их количество, и на основании нижеприведенной таблицы, для каждого дня недели рассчитать суточное потребление кальция.

Кефир 3.2% жирности

Йогурт 0.5% жирности

Сметана 20% жирности

Например, вы выпили стакан молока, стакан кефира, съели 200 г творога и 2 кусочка российского сыра (около 40 грамм). В сумме получаем: 121*2.5+120*2.5+120*2+35= 877 мг. К этой сумме необходимо прибавить цифру 350 — кальций, полученный из других продуктов питания. В итоге имеем 1227 мг. Для молодых женщин и мужчин такое количество кальция в день достаточно, а женщинам в менопаузе и мужчинам старше 65 лет необходимо увеличить количество кальциевых продуктов в рационе, или, если это невозможно (по причине вкусовых пристрастий, иных диетических рекомендаций и др.), дополнительно принимать кальций в таблетках. В большинстве случаев достаточно принимать одну — две таблетки в день. Однако, существуют противопоказания для терапии таблетированным кальцием (например, повышение кальция крови, гиперпаратиреоз). Поэтому прием препаратов кальция нужно согласовать с эндокринологом (ревматологом).

Содержание витамина D, МЕ/100 г

В сутки потребление витамина Д должно составлять 400-800 МЕ.

В настоящее время учеными доказано, что в период с октября по май в нашей полосе даже в солнечную погоду витамин Д в коже не вырабатывается из-за низкого стояния солнца над горизонтом. И поэтому все люди, вне зависимости от пола и возраста, в осенне — зимне-весенний период испытывают постоянный недостаток витамина Д. Таким образом, профилактический прием витамина Д показан всем.

Лучший способ обеспечить свой организм достаточным количеством этого витамина — потребление витамина Д в водном растворе (холекальциферол, эргокальциферол). Таблетированный витамин Д назначается при тяжелом остеопорозе, остеопорозе средней тяжести и других заболеваниях костной системы. Но, в любом случае, дозировка и режим дозирования витамина Д для каждого человека индивидуальны, и это должен подобрать врач-эндокринолог (ревматолог).

Профилактика остеопороза. Предотвращение падений

Когда вы на улице.

Когда вы дома.

- Все ковры или коврики должны иметь нескользкое основание, или прикреплены к полу.

- Дома лучше ходить в нескользящих тапочках.

- Поддерживайте порядок, лишние вещи на полу, загнутые углы ковра/линолеума могут спровоцировать падение.

- За свободные провода, шнуры можно зацепиться, их необходимо убрать.

- Положите резиновый коврик на кухне рядом с плитой и раковиной.

- Освещение в помещение должно быть хорошим.

- Прорезиненный коврик в душевой также необходим.

- Резиновые подстилки на присосках в ванной помогут предотвратить падение.

- Полы в душевой должны быть сухими.

Все препараты, вызывающие сонливость, головокружение, слабость, могут спровоцировать падение. Обсудите с врачом замену их на более безопасные аналоги.

Если есть проблемы со зрением, используйте очки/линзы.

Физическая активность как профилактика остеопороза

Силовые нагрузки для профилактики остеопороза — это гимнастика. Отметим важные моменты.

- Самое важное — регулярность.Ежедневные занятия по 5 минут принесут вам больше пользы, чем полчаса один раз в неделю.

- Нельзя тренироваться, превозмогая боль. А вот мышечная усталость естественна. Если чувствуете боль, уменьшите физическое усилие, или амплитуду движения.

- Каждое упражнение выполнять от 2-3 раз с интервалами в 15 секунд, постепенно увеличивая количество подходов по возможности.

- Результаты становятся ощутимы со временем, а не сразу.

- Дышите равномерно, не задерживая дыхание.

- При выполнении упражнений стоя, для устойчивости можно держаться за спинку стула или опираться на стену.

- Упражнения нужно выполнять в удобной, не мешковатой одежде, в нескользящей устойчивой обуви.

Примеры упражнений при остеопорозе:

Повседневная активность. Что нужно знать

Лечение остеопороза

Цель лечения остеопороза — это прекращение разрушения кости и ее восстановление. Лечение включает в себя профилактические меры, описанные ранее, и медикаментозную терапию.

Чтобы понимать, для чего нужны те или иные лекарства, нужно разобраться, как они действуют. Напомним, что при остеопорозе процессы разрушения кости преобладают над ее восстановлением.

Анаболические средства — строят новую кость, восстанавливая ее. При приеме таких препаратов процессы разрушения кости не замедляются, но значительно преобладают процессы восстановления костной ткани. Применение обеих групп препаратов в итоге ведут к снижению разрушения кости и восстановлению ее структуры и прочности.

- Какой бы препарат не назначил врач, медикаментозное лечение остеопороза длительное, не менее 5-6 лет.

Это крайне важно, так как при нерегулярном приеме препаратов или кратких курсах терапии, эффект лечения сводится к нулю.

Эффект лечения остеопороза вселяет оптимизм! По данным множества исследований больших групп пациентов, через три года лечения препаратами антирезорбтивной группы частота переломов позвонков снизилась на 47%, а шейки бедра — на 51%. При лечении препаратами анаболической группы по данным контроля через 18 месяцев, риск переломов позвонков снизился на 65%, а других костей — на 53%. Неплохой результат, не правда ли?

Препараты для лечения остеопороза:

Антирезорбтивные

- Бисфосфонаты

- Эстрогены

- СМЭР

- Кальцитонин

- Производные паратиреоидного гормона

- Стронция ранелат

- Деносумаб

Препараты кальция и вит Д.

- Кальция карбонат

- Кальция цитрат

- Эргокальциферол

- Колекальциферол

- Альфакальцидол

Приведенные выше препараты имеют разные режимы дозирования — от ежедневного употребления 1 таблетки в день до 1 внутривенной капельной инъекции в год, что очень удобно занятым людям или людям с нарушением памяти.

Скажем про контроль нашего лечения и оценке эффективности. Не чаще одного раза в год на фоне медикаментозного лечения остеопороза необходимо проводить рентгеновскую денситометрию. Эффективным считается такое лечение, при котором идет прибавка костной массы (плотности), или не происходит дальнейшее снижение. В первые 18-24 месяца лечения обычно наблюдается прирост костной массы, а далее — стабилизация. При этом нужно понимать, что терапия по-прежнему эффективна, так как сохраняется защитный эффект лекарства в отношении переломов. Если же на фоне лечения произошел свежий перелом, с лечащим врачом необходимо обсудить возможную коррекцию лечения.

Позаботьтесь о себе. Никогда не поздно задуматься о состоянии костей. Остеопороз может привести к тяжелым последствиям, которые будет сложно изменить. Может поменяться ваша социальная роль, сильно пострадать самочувствие и жизненный настрой. Если вы вовремя начнете профилактику и лечение остеопороза, приостановится дальнейшее разрушение костей, они восстановятся, при этом риск переломов снизится более, чем на 50%!

И не забывайте, успех лечения остеопороза — в регулярности и длительности лечения и профилактики. Соблюдая меры профилактики и строго выполняя рекомендации врача по лечению, вы восстановите кости, предупредите возможные переломы, уменьшится хроническая боль в спине. Физические упражнения укрепят кости, суставы, мышцы, сердечно-сосудистую систему, и вы станете более активными.

Остеопоротические изменения костей найдены у индейцев севера Америки, (2500—2000 лет до н. э). Типичные остеопоротические осанки видны на картинах художников Греции и Древнего Китая.

Эпидемиология

По данным ВОЗ около 35 % травмированных женщин и 20 % мужчин имеют переломы, связанные с остеопорозом. Проблема остеопороза затрагивает около 75 млн граждан Европы, США и Японии. В Европе в 2000 г количество остеопоротических переломов оценивалось в 3,79 млн, из которых 890 тыс. составляли переломы шейки бедренной кости. В Европе летальность, связанная с остеопоротическими переломами, превышает онкологическую (за исключением смертности от рака легкого). Женщины после 45 лет проводят больше времени в больнице с остеопорозом, чем по поводу сахарного диабета, инфаркта миокарда и рака молочной железы. Население Европы стареет. К 2050 г ожидается рост количества остеопоротических переломов шейки бедренной кости с 500 тыс. до 1 млн случаев ежегодно. [2]

Этиология и факторы риска

Остеопороз — полиэтиологическое заболевание поэтому, сегодня принято оценивать степень риска его возникновения, ориентируясь на ряд объективных данных анамнеза и результатов обследования.

Классификация факторов риска остеопороза по материалам Международного фонда остеопороза (IOF)

- принадлежность к европеоидной или монголоидной расе;

- наличие остеопороза, патологических переломов и\или переломов шейки бедренной кости и позвонков у близких родственников;

- пожилой и преклонный возраст (старость);

- женский пол (риск остеопороза для мужчин в три раза меньше, чем для женщин);

- низкий вес (до 56 кг европеоидные женщины и до 50 кг азиатки, до 70 кг мужчины обеих рас);

- критический рост (для женщин выше 172 см, для мужчин — 183 см);

- низкий пик костной массы (рассчитывается объективно);

- хрупкое телосложение (субъективно);

- большая длина шейки бедренной кости относительно диафиза;

- отсутствие генерализованного остеоартроза;

- индивидуальная непереносимость молочных продуктов.

- любой гормональный дисбаланс;

- ранняя менопауза (постовариоэтомическая в том числе);

- позднее менархе;

- периоды аменореи в анамнезе до менопаузы;

- все виды бесплодия.

Обусловленные образом жизни:

- табакокурение;

- злоупотребление алкоголем (алкоголизм);

- злоупотребление кофе;

- адинамия, недостаточная физическая активность (уменьшение стимуляции наращивания костной массы мышечной системой);

- избыточная физическая нагрузка;

- длительное парентеральное питание;

- алиментарный дефицит кальция (недостаток минерала в пище или нарушение его всасывания);

- гиповитаминоз D (недостаток витамина в пище или проживание в северных регионах).

Факторы, обусловленные сопутствующей патологией:

Факторы, обусловленные длительным приемом медицинских препаратов:

- глюкокортикоидов (в перерасчете на преднизолон ≥ 7,5 мг в сутки полгода и более);

- тиреоидных гормонов (L-тироксин и др.);

- антикоагулянтов (прямые, непрямые);

- противосудорожных средств (фенитоин и др.);

- лития;

- для лечения опухолей (цитостатики, цитотоксины);

- метатрексата, циклоспорина А;

- антибиотиков тетрациклинового ряда;

- фосфат-связывающих антацидов;

- агонистов и антагонистов гонадотропного гормона и его рилизинг фактора.

Патогенез

Патогенез остеопороза не имеет единого механизма, поскольку снижение плотности костной ткани и нарушение микроархитектоники кости происходит по-разному, в зависимости от преобладающего фактора риска болезни. Общими для всех факторов являются следующие процессы, которые протекают синхронно, но каждый последующий обусловлен предыдущим.

- Происходит нарушение формирования костной ткани в период роста, либо нарушение процессов ее обновления при десинхронизации костеобразования и костеразрушения, со смещением равновесия в сторону катаболизма.

- Снижение массы костной ткани. При остеопорозе уменьшается и истончается кортикальный слой кости, уменьшается число трабекул губчатого вещества кости. Снижение массы костной ткани не означает автоматическое изменение соотношения минерального и органического вещества кости. [3]

- Снижение прочностных характеристик костной ткани. Это приводит к деформации костей в детском возрасте и к переломам у взрослых. [4]

Определяющее значение в патогенезе остеопороза имеют нарушения обмена кальция, фосфора и витамина D. Среди других обменных нарушений необходимо отметить роль недостатка бора, кремния, марганца, магния, фтора, витамина А, витамина С, витамина Е и витамина К. [5]

Клиника

Остеопороз долгое время протекает латентно. Пациент, не подозревая о его наличии, получает первые гипотравматические переломы. Чаще всего страдают тела позвонков, вызывая боль и заставляя обратиться к врачу. Единичный перелом позвонка может протекать бессимптомно, а болевой синдром в спине приходит, когда происходят переломы несколько смежных тел позвонков.

Самые характерные признаки остеопоротических переломов позвонков — боль и деформация позвоночника. Болевой синдром обычно выражен, когда страдают позвонки сегмента (Th XII — LI). Боль возникает остро, иррадиирует по межреберным промежуткам в переднюю стенку брюшной полости. Приступы возникают вследствие резких поворотов тела, прыжков, кашля, чихания, поднятия тяжести и др.

Иногда болевые приступы не удается сопоставить с травмой в анамнезе. Они приобретают хронический рецидивирующий характер из-за гипертонуса мышц спины и проявляются при изменениях положения позвоночника. Боль наименее выражена утром, затихает после отдыха в положении лежа, нарастая в течение дня вследствие физической активности. Корешковые синдромы и компрессия спинного мозга встречаются как исключение из правил. Иногда приступы боли сопровождаются вздутием живота и функциональной кишечной непроходимостью.

Боли длятся около недели, а через месяц пациент может вернуться к своей обычной активности. Тупая боль сохраняется и продолжает периодически беспокоить, пациенту становится трудно сидеть и вставать. Течение остеопороза у реального пациента непредсказуемо, а интервалы между переломами иногда длятся годами.

- снижение роста (длина тела короче размаха рук на 3 см и более);

- болезненность при поколачивании и пальпации позвоночного столба, повышенный тонус мышц спины;

- сутулость, развитие грудного кифоза и усиление лордоза в поясничном отделе;

- уменьшение расстояния между гребнем крыла подвздошной кости и нижними ребрами вследствие уменьшения длины позвоночного столба;

- появление складок кожи по бокам живота.

Генерализованный болевой синдром в других костях скелета встречаются редко. Грозное осложнение остеопороза — перелом шейки бедренной кости, который чреват высокой летальностью, инвалидизацией и большими затратами на лечение. Для стероидного (женского постменопаузального) остеопороза характерны множественные переломы ребер. [7]

Клиницисты выделяют медленный и острый остеопороз.

- Для медленного остеопороза острые боли в начале болезни не характерны. Он связан с медленно прогрессирующей ползучей деформацией позвонков. Несмотря на тихое начало, в дальнейшем могут возникать острые атаки боли.

- Острое начало напоминает клинику люмбаго и связано с компрессионным переломом тела позвонка, например, после поднятия тяжести. Сильная боль продолжается 1-2 дня без указания на травму в анамнезе. [8]

Классификации

Нарушению плотности и структуры кости в МКБ 10 посвящены разделы M80-M85. В клинической практике используют классификацию принятую Ассоциацией ревматологов Украины, Всеукраинской ассоциацией остеопороза в 2004 г, которая незначительно дополнила классификацию, принятую Президиумом Российской ассоциации остеопороза в январе 1997 г.

По распространенности различают: локальный и системный остеопороз.

По этиологии остеопорозы разделяют на первичный (связан с естественными процессами в организме) и вторичный (как следствие заболеваний и внешних причин).

- постменопаузальный (I тип);

- старческий (II тип);

- идиопатический (у лиц среднего возраста и ювенильный).

- при эндокринных болезнях;

- при ревматических болезнях и болезнях соединительной ткани (ревматоидный артрит, СКВ, болезнь Бехтерева);

- при заболеваниях пищеварительного тракта;

- при заболеваниях почек;

- заболевания крови;

- при других заболеваниях и состояниях.

Не трудно заметить, что классификация вторичных остеопорозов отражает преобладание того или иного фактора риска в развитии болезни.

По морфологическим критериям различают:

- кортикальный (потеря кортикального вещества);

- трабекулярный (потеря губчатого вещества);

- смешанный.

Российские школы считают, что потери губчатого вещества кости без кортикального не происходит, и разделяют остеопороз на морфологические типы следующим образом:

- кортикальный;

- смешанный, с одинаковой потерей кортикального и губчатого вещества;

- смешанный, с преимущественной потерей губчатого вещества;

- смешанный, с преимущественной потерей кортикального вещества.

По характеру процесса остеопороз делят на равномерный и пятнистый.

По интенсивности метаболизма в костной ткани:

- с низкой интенсивностью;

- с нормальной интенсивностью;

- с высокой интенсивностью.

Диагностика

Методы диагностики остеопороза:

- клинический со сбором анамнеза (интервьюирование, объективный осмотр, физикальное исследование с антропометрией);

- лучевая (рентгенографический, томографический и денситометрические методы) диагностика;

- биохимические методы;

- исследование биоптата.

Обычная рентгенография не выявляет остеопороз в ранней стадии, поскольку он становится заметен на рентгенограмме визуально только при снижении плотности костной ткани на четверть и более. Ранний остеопороз выявляют при компьютерной томографии или на магнитно-резонансном томографе в виде очагов снижения плотности костной ткани в губчатой кости (пятнистый остеопороз). Раньше исчезают трабекулы, которые меньше участвуют в функциональной нагрузке. Большое значение имеет сравнение данных исследований в динамике. Современные компьютерные томографы позволяют получить трехмерную модель кости, произвести измерение плотности костной ткани, рассчитать ее объем, количество трабекул и измерить пространство между ними, оценить распределение минералов, определяющее прочность кости.

Биохимические методы выявления нарушений обмена костной ткани:

- кальций-фосфорный метаболизм и кальций-регулирующие гормоны;

- маркеры формирования и резорбции костной ткани [12] .

Биопсию гребня крыла подвздошной кости используют для дифференциальной диагностики остеопороза с опухолевыми процессами.

Лечение остеопороза

На сегодняшний день наиболее эффективным подходом к лечению постменопаузального остеопороза является патогенетическая фармакотерапия, при которой все чаще применяются ингибиторы резорбции костной ткани — бисфосфонаты. Сейчас это дорогие патентованные препараты на основе Золедроновой кислоты (1 укол в год), Ибандроновой кислоты (1 таблетка в месяц), Алендроновой кислоты (1 таблетка в неделю) и другие. Однако, у всех этих препаратов большой список серьёзных противопоказаний.

В дополнение к медикаментозной терапии после переломов позвоночника медики рекомендуют использование корсетов, поддерживающих спину. Лечебный эффект при приеме медикаментов наступает очень медленно, в то время как корсет поддерживает позвоночник сразу после надевания. Однако, такие корсеты в верхней части давят ремнями или прочими элементами конструкции на кожу в районе плеч и подмышек, а в нижней части зажимают живот широким ремнём. Кроме того, очень редко корсет способен обеспечить вентиляцию, и кожа под ним потеет и местами натирается.

Профилактика остеопороза

Для профилактики остеопороза назначают эстрогены — внутрь или в форме подкожных имплантатов. Поддерживать прочность костей помогают также сбалансированный рацион питания, богатый натуральными витаминами, минеральными веществами (особенно кальцием) и клетчаткой, а также регулярные физические нагрузки. Наиболее эффективной профилактикой остеопороза считается включение в рацион питания цельнозерновых продуктов (особенно хлеба, приготовленного из нерафинированной муки грубого помола). Риск развития остеопороза возрастает при курении, употреблении спиртного и малоподвижном образе жизни.

Генетические предпосылки развития остеопороза

Среди женщин в постменопаузном периоде выявлена корреляция между частотой переломов и аллельными генами рецептора витамина D (VDR), BsmI. Исследования показали, что наличие полиморфизма в VDR BsmI не оказывает влияния на плотность костной ткани, но в гетерозиготном виде полиморфизм увеличивает общий риск переломов в 1.5 раза, в гомозиготном — более чем в 2 раза. Гомозиготный полиморфизм T/T в гене коллагена COLIA1 Sp1 (G/T) приводит у женщин к значительному уменьшению плотности костной ткани шейки бедра и позвоночника и в 1.4 раза увеличивает риск перелома позвоночника, полиморфизм гена фарнесилдифосфатсинтазы (FDPS) у женщин в пожилом возрасте на 3-7 % снижает костную массу. Наличие полиморфизма в VDR Cdx2 до 20 % снижает риск перелома позвоночника независимо от пола человека, гомозиготный полиморфизм Xbal в гене альфа рецептора эстрогена (ESR1) уменьшает общий риск переломов у женщин любого возраста на 19 % (у мужчин — на 9 %) и риск переломов позвоночника — на 35 % (16 %). Непереносимость лактозы (молочного сахара) из-за полиморфизма в гене фермента лактазы LCT и неосознанное стремление к отказу от молочных продуктов, вызывающих вспучивание, спазмы и диарею (клиническая картина похожа на хронический панкреатит), приводят к значительному уменьшению костной массы и 2-5-кратному увеличению риска переломов у пожилых людей.

Читайте также: