Риккетсии микроорганизмы растительного происхождения

Урок 14

Современные средства поражения и их поражающие факторы.

Бактериологическое оружие

|  |  |

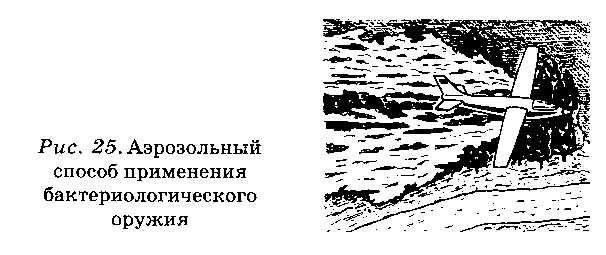

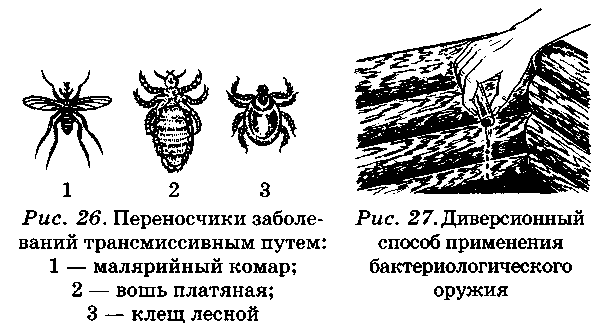

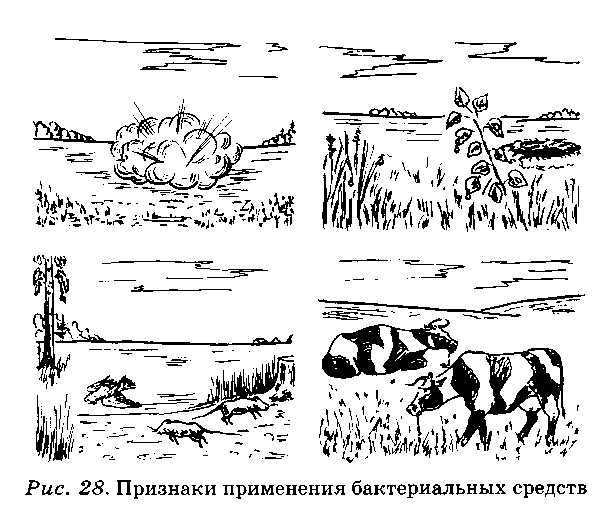

Эффективность действия бактериологического оружия зависит от выбора способа его применения. Их несколько: • аэрозольный — заражение приземного слоя воздуха частицами аэрозоля путем распыления биологических рецептур при помощи распылительных средств и взрывов (рис. 25). При этом в короткие сроки происходит массовое поражение людей. Внешний признак применения бактериологического оружия таким способом — туманообразное облако в виде следа, оставляемого самолетом, воздушным шаром; Начало применения противником бактериологического оружия может быть определено по внешним признакам: по менее резкому, несвойственному для обычных боеприпасов звуку разрыва бомб, снарядов, мин; по образованию при разрывах боеприпасов облака дыма или тумана; по появлению за самолетом противника темных полос, которые постепенно рассеиваются и оседают на землю в виде мелких капель; по наличию в местах глухих разрывов боеприпасов капель жидкости или порошкообразных веществ на почве, растительности и других предметах. Другими характерными признаками применения бактериальных средств могут быть: наличие на местности остатков бомб и снарядов с поршневыми и иными устройствами для создания облаков аэрозолей; наличие насекомых и грызунов в местах падения авиационных бомб и контейнеров; падеж и заболевание животных; наличие необычных для данной местности скоплений насекомых и грызунов (рис. 28). Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди населения в населенных пунктах, подвергшихся непосредственному воздействию бактериальных (биологических) средств, проводят комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. Это экстренная профилактика, обсервация и карантин, санитарная обработка населения, дезинфекция зараженных объектов. При необходимости уничтожают насекомых и грызунов (дезинсекция и дератизация). Несмотря на то что создание и производство биологического оружия доступно многим государствам, в массовом масштабе это оружие до сих пор не применялось. В 1975 г. вступила в силу Конвенция 1972 г. о запрещении разработки, производства и накопления бактериологического и токсического оружия, об уничтожении их запасов. 1. Что понимают под бактериологическим оружием? 2. От чего зависит эффективность действия бактериологического оружия? 3. Назовите способы применения бактериологического оружия. 4. По каким характерным признакам можно определить применение противником бактериальных средств? Задание 28 Из приведенных вариантов ответов выберите те, которые характеризуют признаки применения бактериологического оружия: а) наличие необычных для определенной местности скоплений насекомых и грызунов; Бактерии - микроорганизмы растительного происхождения, преимущественно одноклеточные, видимые только с помощью микроскопа. При благоприятных условиях они размножаются очень быстро простым делением через каждые 20-30 мин. При действии солнечных лучей, дезинфицирующих веществ и кипячения бактерии быстро погибают, но некоторые из них (сибирской язвы, столбняка, ботулизма), превращаясь в споры, обладают высокой устойчивостью к указанным факторам. Попадая в благоприятные для развития условия, споры прорастают и превращаются в вегетативную (деятельную) форму бактерий. К низким температурам бактерии мало чувствительны и легко переносят замораживание. Бактерии вызывают заболевания чумой, холерой, сапом, сибирской язвой и др. Вирусы - мельчайшие организмы, в тысячи раз меньше бактерий. Обнаружить их можно только с помощью ультрамикроскопа. В отличие от бактерий вирусы размножаются только в живых тканях. Многие из них выдерживают высушивание и температуру выше 100*С. Вирусы могут вызвать такие заболевания, как натуральная оспа, грипп, пситтакоз, американский лошадиный энцефаломиелит и др. Риккетсиипо размерам и формам приближаются к некоторым бактериям, но развиваются и живут они только в тканях пораженных ими органов. Они вызывают заболевания сыпным тифом, ку-лихорадкой, пятнистой лихорадкой Скалистых гор, лихорадкой цуцугамуши и др. Грибки, как и бактерии, имеют растительное происхождение, но более совершенны по строению. Устойчивость грибков к воздействию физико-химических факторов значительно выше, чем бактерий; они хорошо переносят воздействие солнечных лучей и высушивание. Грибки вызывают такие заболевания, как кокцидиоидомикоз, криптококкоз и др. Некоторые микробы, например микробы ботулизма, столбняка, дифтерии, вырабатывают сильно действующие яды - токсины, которые вызывают тяжелые отравления. В высушенном виде токсины сохраняют токсичность (ядовитость) в течение многих недель. Существуют микробы, которые могут вызвать заболевания животных. К числу таких опасных инфекционных заболеваний относятся ящур, чума крупного рогатого скота, чума свиней, оспа овец, сап, сибирская язва и др. Опасными являются также возбудители некоторых заболеваний растений, например, возбудители стеблевой ржавчины злаковых культур, фитофторозы картофеля, пирикуляриоз риса и др. Надо помнить, что возбудители инфекционных заболеваний, проникая в организм, находят там благоприятную среду для развития. Быстро размножаясь, они выделяют ядовитые продукты (токсины), которые разрушают ткани, что приводит к нарушению нормальных процессов жизнедеятельности организма. Болезнь возникает, как правило, через несколько часов или дней с момента заражения. В этот период, называемый инкубационным, идет размножение микробов и накопление токсических веществ без видимых признаков заболевания. Носитель их заражает окружающих или обсеменяет возбудителями различные объекты внешней среды. Различают несколько путей распространения: · контактный, когда происходит прямое соприкосновение больного со здоровым человеком; · контактно-бытовой - передача инфекции через предметы домашнего обихода (белье, полотенце, посуда, игрушки), загрязненные выделениями больного; · воздушно-капельный - при разговоре, чихании; Многие возбудители сохраняют жизнеспособность в воде, по крайней мере, несколько дней. В связи с этим передача острой дизентерии, холеры, брюшного тифа может происходить через нее весьма широко. Если не принимать необходимых санитарных мер, водные эпидемии могут привести к печальным последствиям. Многие инфекционные заболевания передаются с пищевыми продуктами. Наиболее часто встречающиеся инфекции, пути их распространения и способы предупреждения: Инфекции дыхательных путей - многочисленные и самые распространенные заболевания. Ежегодно ими перебаливает до 15-20% всего населения, а в период эпидемических вспышек гриппа - до 40%. Возбудители локализуются в верхних дыхательных путях и распространяются воздушно-капельным способом. При стихийном бедствии и крупных катастрофах обычно происходит скапливание людей, нарушаются нормы и правила общежития, что обуславливает массовость заболевания гриппом, дифтерией, ангиной, менингитом. Грипп. Его вирус в течение короткого времени может поразить значительное количество людей. Он устойчив к замораживанию, но быстро погибает при нагревании, высушивании, под действием дезинфицирующих средств, при ультрафиолетовом облучении. Инкубационный период продолжается от 12 ч. до 7 суток. При тяжелом течении возможны осложнения - пневмония, воспаление головного мозга и его оболочек. Дифтерия характеризуется воспалительным процессом в глотке и токсическим поражением сердечно-сосудистой и нервной систем. Возбудитель болезни - дифтерийная палочка. Передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период от 5 до 10 дней. Опасность для жизни представляет токсическое поражение ядами дифтерийных палочек организма больного. Холера, дизентерия, брюшной тиф, сальмонеллез, инфекционный гепатит - все эти острые кишечные инфекции занимают второе место после воздушно-капельных. При этой группе заболеваний болезнетворные микроорганизмы проникают внутрь с проглатываемой пищей или водой. Разрушение водопроводных и канализационных сетей, низкая санитарная культура, беспечность и неосмотрительность в использовании открытых водоемов приводят к возникновению этих эпидемий. Острая бактериальная дизентерия. Возбудители - дизентерийные бактерии, которые выделяются с испражнениями больного. Во внешней среде они сохраняются 30-45 дней. Инкубационный период - до 7 дней (чаще 2-3 дня). Брюшной тиф. Источник инфекции - больные или бактерионосители. Палочка брюшного тифа и паратифов выделяется с испражнениями и мочой. В почве и воде они могут сохраняться до четырех месяцев, в испражнениях до 25 дней, на влажном белье - до двух недель. Инкубационный период продолжается от одной до трех недель. Заболевание длится 2-3 недели и может осложниться кишечным кровотечением или прободением кишечника на месте одной из многочисленных образовавшихся при этом язв. Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском: [youtube.player]Спирохеты. Спирохеты– это спирально извитые подвижные микроорганизмы. Спирохеты представляют собой цитоплазматический цилиндр, ограниченный мембраной и окружённый очень тонкой клеточной стенкой. В цитоплазме содержатся нуклеоид, рибосомы, мезосомы и включения. Спирохеты передвигаются в результате волнообразного сокращения цитоплазмы клетки. К спирохетам относятся трепонема (Treponema), боррелиа (Borrelia) и лептоспира (Leptospira). Спириллы и вибрионы, представляют собой спиралевидно изогнутые палочковидные грамотрицательные бактерии с тонкой клеточной стенкой. Спириллы имеют 4-6 изгибов и полярно расположенные жгутики, а вибрионы – один изгиб, напоминающий запятую или изогнутую палочку. Актиномицеты. Актиномицеты – это особые микроорганизмы с морфологическими признаками бактерий и грибов. Строение и биохимические свойства – аналогичны бактериям, а характер размножения, способность образовывать гифы и мицелий такие же, как у грибов. Актиномицеты не имеют дифференцированного ядра (прокариоты), размножаются спорами. Некоторые виды не имеют мицелия и размножаются путём прямого деления. Обитают актиномицеты в почве, на растительных остатках. Они участвуют в превращении органических и минеральных веществ, продуцируют аминокислоты, витамины и другие, биологически активные вещества. Большинство актиномицетов – сапрофиты, однако, некоторые виды могут вызывать различные заболевания человека и животных (актиномикоз, актинобациллёз и др.). К актиномицетам относится также возбудитель туберкулёза у человека и животных. Риккетсии. Риккетсии – это группа микроорганизмов, занимающих промежуточное положение между бактериями и вирусами. Риккетсии представляют собой палочковидные организмы. Они не образуют спор и капсул, неподвижны, грамотрицательны, имеют клеточную стенку, цитоплазматическую мембрану, рибосомы и нуклеоид, не окружённый оболочкой, размножаются путём прямого деления. Риккетсии в отличие от бактерий не растут на обычных питательных средах, но репродуцируются в развивающихся куриных эмбрионах, переживающих клетках млекопитающих, а также клетках насекомых и клещей. Это внутриклеточные паразиты, вызывающие ряд заболеваний (риккетсиозы, сыпной тиф, Ку-лихорадка, гидроперикардит и др.). Болезни передаются при укусах вшей и клещей, в клетках которых они размножаются. Микоплазмы. Микоплазмы представляют собой бактерии, лишённые клеточной стенки. Они окружены трёхслойной цитоплазматической мембраной, имеют цитоплазму, рибосомы и нуклеоид. Для роста нуждаются в холестерине, нативных белках и ростовых факторах, содержащихся в дрожжах. Микоплазмы вызывают ряд заболеваний человека (болезнь Итона) и животных (пневмония, воспаление суставов, воспаление молочной железы). Грибы.Грибы составляют большую группу организмов, лишённую хлорофилла и нуждающихся для развития в готовых органических соединениях. Большинство грибов –сапрофиты, однако, имеются и паразиты, которые вызывают заболевания животных и человека (микозы). Кроме того, грибы – паразиты могут выделять в процессе роста ядовитые продукты в субстрат, что приводит к отравлениям (микотоксикозам). Грибы играют важную роль в круговороте веществ в природе, разрушая и минерализуя органические соединения. Их широко используют в качестве продуцентов антибиотиков, а некоторые виды – при производстве спирта, вина, пива, сыра, хлеба, колбас, кормовых белков и др. Многие грибы вызывают порчу пищевых продуктов. Грибы размножаются спорами, имеют вегетативное тело в виде мицелия. Интерес для ветеринарной микробиологии представляют плесени, дрожжи и несовершенные грибы. П л е с е н и (гифомицеты) образуют длинные гифы, формирующие грибницу (мицелий). Гифы имеют оболочку, цитоплазму и ядро. В цитоплазме находят включения, зёрна и вакуоли. Широко распространены в природе мукоровые грибы (головчатая плесень). Они имеют ветвящийся одноклеточный мицелий, развиваются в сырых местах. Плесень пенициллиум (кистевидная плесень) также широко распространены в природе, её обнаруживают в почве, на грубых кормах, в молочных продуктах. Представители этого рода – продуценты пенициллина. Д р о ж ж и относятся к классу сумчатых грибов – аскомицетов. Это одноклеточные организмы округлой, овальной или удлинённой формы с двухконтурной оболочкой и ядром. Размножаются почкованием или спорообразованием. Большое значение имеют расы дрожжей, вызывающие спиртовое брожение, а также используемые для приготовления кефира. Патогенным для лошадей является возбудитель эпизоотического лимфангита. Н е с о в е р ш е н н ы е г р и б ы - группа грибов, имеющих многоклеточный мицелий, размножаются спорами, бесполым путём. Имеют оболочку, цитоплазму, ядро, включения. К ним относятся возбудители дерматомикозов – трихофитии, микроспории, парши (фавуса). Вирусы.Вирусы – это внутриклеточные паразиты. Они не размножаются на обычных питательных средах, а репродуцируются только в живых клетках млекопитающих и развивающихся куриных эмбрионах. Инфекционная частица вируса называется вирионом, который имеет очень малые размеры. Размер вируса 15 – 350 нм (нм – нанометр; 1 нм= 10 -6 м). Форма вирионов различных вирусов может быть овальной, палочковидной, многоугольной и нитевидной. В отличие от бактерий вирионы содержат один тип нуклеиновой кислоты – ДНК или РНК. Первые вирусы называют ДНК – содержащими, вторые – РНК – содержащими. ДНК или РНК вириона упакована в белковый субстрат и образует нуклеоид, выполняющий функцию ядра. Нуклеоид обладает способностью вызывать патологические изменения в клетках млекопитающих. Он окружён белковой оболочкой, состоящей из многочисленных субъединиц. Белковая оболочка вириона называется капсидой, а составляющие ее субъединицы – капсомерами. Цикл репродукции вирусов состоит из ряда последовательных этапов. Вирион адсорбируется на поверхности живой клетки, проникает через оболочку в цитоплазму, где происходит освобождение нуклеиновой кислоты. Нуклеиновая кислота встраивается в ядерный аппарат клетки хозяина, в результате чего изменяется метаболизм клетки – клетка начинает синтезировать вирусные белки и вирусные нуклеиновые кислоты. В дальнейшем вирусные нуклеиновые кислоты связываются с вирусными белками и происходит сборка новых вирионов. Образовавшиеся вирионы разрушают клетку хозяина и выходят в окружающую среду. Процесс разрушения клетки называется цитопатогенным действием. В настоящее время открыты сотни вирусов, вызывающих инфекционные болезни человека (оспа, грипп, полиомиелит и др.), животных (ящур, чума, бешенство и др.), растений (мозаика табака и др.). Бактериофаги. Они встречаются повсюду, где есть микроорганизмы: В почве, водоёмах, выделениях животных, пищевых продуктах и состоят из головки и удлинённого отростка. В головке бактериофага заключена нуклеиновая кислота (ДНК или РНК), окружённая белковой оболочкой. Отросток бактериофага представляет собой полый белковый стержень, на конце которого могут быть нитеобразные шипы. С помощью шипов или концевого участка отростка бактериофаг прикрепляется к поверхности бактериальной клетки и впрыскивает внутрь её нуклеиновую кислоту. Развитие бактериофага в клетке бактерий аналогично развитию вируса. Наиболее чувствительны к бактериофагам бактерии, находящиеся в стадии деления. Вопросы для самоконтроля:1. П о каким признакам можно отличить бактерии от вирусов и грибов. 2. Чем отличаются дрожжи от плесневых грибов? ТЕМА: ОБМЕН ВЕЩЕСТВ У МИКРООРГАНИЗМОВ. [youtube.player]Теория по микробиологии. Тема: Морфология и состав бактерий, вирусов. Актиномицеты, спирохеты, риккетсии, хламидии, микоплазмы. Патогенные представители. При создании данной страницы использовались труды: Бухарин О.В. — Медицинская микробиология; Д.В. Тапальский, Т.Н. Ильинская, Л.В. Шевцова, Л.В. Лагун — Курс лекций по микробиологии, иммунологии, вирусологии. Редактор: Irina Классификация микроорганизмов. Основные структуры бактериальной клеткиКлеточная стенка имеет два слоя:

Пептидогликан представлен параллельно расположенными молекулами гликана, состоящего из повторяющихся остатков N-ацетилглюкозомина и N- ацетилмурамовой кислоты, соединённой гликозидной связью. Функции:

Цитоплазматческая мембрана: По структуре она похожа на плазмолемму клеток животных и состоит из двойного слоя липидов, главным образом фосфолипидов, с интегральными, полуинтегральными и поверхностными белками — жидкостно-мозаичная модель . Она обладает избирательной проницаемостью , принимает участие в транспорте питательных веществ, выведении экзотоксинов, энергетическом обмене клетки , является осмотическим барьером, участвует в регуляции роста и деления, репликации ДНК, является стабилизатором рибосом. Цитоплазма: Имеет жидкую структуру, в которой находится её компоненты, представленные различными включениями в виде гранул гликогена , полисахаридов и полифосфатов . Функции:

Нуклеоид: Нуклеоид — эквивалент ядра у бактерий. Он расположен в центральной зоне бактерий в виде двунитевой ДНК, замкнутой в кольцо и плотно уложенной в клубок. Участвует в делении клетки , а также хранит и передаёт наследственную информацию. Плазмиды: Внехромосомные факторы наследственности, представляющие собой ковалентно замкнутые кольца ДНК., расположенные в цитоплазме или интегрированные с хромосомой. Рибосомы: Рибосомы бактерий имеют размер около 20 нм и коэффициент седиментации 70S. Могут диссоциировать на 2 субъединицы 50S и 30S. На рибосомах происходит синтез белка и полипептидных молекул. Споры и капсулы бактерийКапсула Слизистая структура толщиной более 0,2 мкм, прочно связанная с клеточной стенкой бактерий и имеющая четко очерченные внешние границы. Капсула гидрофильна , включает большое количество воды. Состоит из полисахаридов, полипептидов. Капсула и слизь предохраняет бактерии от повреждений, высыхания, так как, являясь гидрофильными, хорошо связывают воду, препятствуют действию защитных факторов макроорганизмов гликокаликсом. Споры Форма спор может быть овальной, шаровидной , расположение – терминальное, субтерминальное и центральное . Снаружи спора имеет тонкий экзоспориум, под которым расположена оболочка споры, а под ней кортекс, состоящий из пептидогликана. Внутри кортекса находится клеточная стенка спор. Споры образуются при неблагоприятных условиях, УФ-облучении, дефиците питательных веществ. Некоторые роды бактерий при неблагоприятных условиях образуют защитные формы — эндоспоры . Споры представляют собой покоящиеся клетки с крайне низкой метаболической активностью . Они обладают высокой устойчивостью к высушиванию, действию повышенной температуры и различных химических веществ. Включения и жгутики у бактерийВключения В цитоплазме имеются различные включения в виде г ранул гликогена, полисахаридов, бета-оксимасляной кислоты и полифосфатов (волютин). Они являются запасными веществами для питания и энергетических потребностей бактерий. Волютин обладает сродством к основным красителям и легко выявляется с помощью специальных методов окраски (например, по Нейссеру) в виде метахроматических гранул. Характерное расположение гранул волютина выявляется у дифтерийной палочки в виде интенсивно прокрашивающихся полюсов клетки. Включения имеют актиномицеты, риккетсии. Жгутики Жгутики — это особые выросты на поверхности бактериальной клетки, содержащие белок – флагелин. Количество и расположение жгутиков может быть различным. Толщина 12-20 нм, длина 3-15 мкм. Состоят из трёх частей:

Дисками жгутики прикреплены к цитоплазматической мембране и клеточной стенке. Жгутики обеспечивают подвижность бактериальной клетки. Механизм вращения обеспечивает протонная АТФ-синтетаза. По характеру расположения жгутиков и их количеству бактерии делят на следующие группы:

Морфология актиномицетов, патогенные представителиАктиномицеты :

Морфология спирохет, патогенные представителиСпирохеты :

Морфология риккетсий, патогенные представителиРиккетсии :

Морфология хламидий, патогенные представителиХламидии :

Морфология микоплазм, патогенные представителиМикоплазмы :

Морфология вирусовВирусы – это мельчайшие микроорганизмы, относящиеся к царству Vira, не имеющие клеточного строения, белоксинтезирующей системы, содержащие только один тип нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК). Они отличаются особым разобщенным способом размножения (репродукции) : в клетке отдельно синтезируются нуклеиновые кислоты вирусов и их белки и затем происходит их сборка в вирусные частицы. Вирусы, являясь облигатными внутриклеточными паразитами, размножаются в цитоплазме или ядре клетки. Сформированная вирусная частица называется вирионом. Вирусы имеют различную форму вирионов:

Вирусы имеют разные размеры , которые определяют с помощью электронной микроскопии, методом ультрафильтрации через фильтры с известным диаметром пор, методом ультрацентрифугирования. Одним из самых мелких вирусов является вирус полиомиелита (около 20 нм), наиболее крупным – натуральной оспы (около 350 нм). Вирусы имеют уникальный геном , так как содержат либо ДНК, либо РНК. Поэтому различают ДНК-содержащие и РНК-содержащие вирусы. Они обычно гаплоидны , т.е. имеют один набор генов. Геном вирусов представлен различными видами нуклеиновых кислот : двунитчатыми, однонитчатыми, линейными, кольцевыми, фрагментированными. Среди РНК-содержащих вирусов различают вирусы с положительным (плюс-нить РНК) геномом . Плюс-нить РНК этих вирусов выполняет наследственную функцию и функцию информационной РНК (иРНК). Имеются также РНК-содержащие вирусы с отрицательным (минус-нить РНК) геномом. Минус-нить РНК этих вирусов выполняет только наследственную функцию. Геном вирусов способен включаться в состав генетического аппарата клетки в виде провируса, проявляя себя генетическим паразитом клетки. Нуклеиновые кислоты некоторых вирусов (вирусы герпеса и др.) могут находиться в цитоплазме инфицированных клеток, напоминая плазмиды. Вирусы различают по строению:

У просто устроенных вирусов нуклеиновая кислота связана с белковой оболочкой, называемой капсидом (от лат. capsa – футляр). Капсид состоит из повторяющихся морфологических субъединиц – капсомеров. Нуклеиновая кислота и капсид, взаимодействуя друг с другом, образуют нуклеокапсид. Вирусы различают по типу симметрии капсида:

Капсид и суперкапсид защищают вирионы от влияния окружающей среды, обусловливают избирательное взаимодействие (адсорбцию) с клетками, определяют антигенные и иммуногенные свойства вирионов. Внутренние структуры вирусов называются сердцевиной. Принципы классификации вирусовКлассификация вирусов основывается на данных признаках:

Читайте также:

|