Симптомы менингококковой инфекции у подростков

Менингит – остро протекающее заболевание инфекционной этиологии, связанное с воспалительными процессами, затронувшими оболочки (паутинную, мягкую), покрывающие головной, спинной мозг. У подростков наблюдаются характерные симптомы, которые помогают выявить менингит на ранней стадии, что способствует успешному лечению.

Чаще патологию провоцируют бактерии, вирусы, грибы, паразиты, хламидии, микоплазмы, простейшие. Осложнения заболевания: эпилепсия, утрата слуха, гидроцефалия, отставание в умственном развитии у детей и подростков. Возможно возникновение состояний, угрожающих жизни пациента – токсический шок, помрачение сознания, судорожный синдром.

Характеристика патологии

Различают первичную и вторичную формы. В первом случае возбудители локализуются и провоцируют появление очага воспаления в нервной ткани. Во втором – до развития менингита в организме присутствовали очаги инфекционного поражения с локализацией в разных органах. По характеру течения выделяют фульминантные (клинические симптомы проявляются в течение 24 часов), острые (стремительно, выраженно прогрессирующие), хронические (патологические процессы длятся дольше 4 недель).

Хроническая форма коррелирует с такими патологиями, как болезнь Лайма, туберкулез, аутоиммунные заболевания с поражением соединительной ткани, сифилис, кандидоз, токсоплазмоз. В патогенезе решающую роль играет гематогенный (через кровоток) или контактный (прямой) путь инфицирования. Вирусные формы чаще спровоцированы вирусами эпидемического паротита, Коксаки, ECHO. В патогенетических процессах при бактериальных формах чаще участвуют менингококки, пневмококки, гемофильная палочка.

Начальные признаки заболевания

Первые признаки менингита у подростков включают повышение температуры тела в среднем до 38º, боль в зоне головы, головокружение. Нередко на начальной стадии заболевания наблюдается изменение психо-эмоционального фона. Ребенок становится вспыльчивым, раздражительным, иногда апатичным, вялым. У детей в возрасте до 14 лет стоит обратить внимание на положение тела во время сна.

Из-за мышечных спазмов в области шеи ребенок вынужден постоянно находиться в позе с сильно откинутой назад головой. Попытка опустить голову в направлении груди сопровождается болезненными ощущениями. Родителей должен насторожить такой признак, как повышение чувствительности к яркому свету и громким звукам.

Первые симптомы менингита у подростков могут выражаться в расстройстве зрительной функции. Возможно появление посторонних предметов в поле зрения, развитие страбизма (косоглазие). Начальные признаки патологии у детей в возрасте 15 лет и старше включают мышечную слабость, учащенный пульс, сбивчивое, прерывистое дыхание.

Основные симптомы болезни

При менингите у подростков выделяют общемозговые, менингеальные и характерные для любой инфекции симптомы. Инфекционное заболевание любой этиологии проявляется признаками:

- Лихорадка – состояние жара, чередующегося с ознобом.

- Миалгия – болезненные ощущения в области мышц.

- Тахикардия – нарушение сердечного ритма.

- Гиперемия (покраснение) кожных покровов в зоне лица.

Гнойная форма заболевания, спровоцированная менингококками, обычно протекает остро. Для нее характерны проявления: повышение температуры до 39-41º, рвота, не приносящая облегчения, резкая, стреляющая боль в зоне головы выраженного характера, которая может отдавать даже в ухо.

Стоит обратить внимание на появление высыпаний на коже геморрагического типа – выступающие над общей поверхностью мелкие уплотнения ярко-красного цвета. Сыпь чаще локализуется в зоне ягодиц, бедер, голеней. Петехии (мелкие красные пятна) нередко наблюдаются в области слизистых оболочек и конъюнктивы, в зоне ладоней рук и подошв стоп.

Осложнением заболевания является эндотоксический шок. Для состояния характерна симптоматика: быстрое снижение значений артериального давления, побледнение кожи, цианоз (синюшный оттенок кожных покровов), уменьшение частоты и выраженности пульса (нитевидный), иногда его отсутствие. В числе общемозговых и менингеальных признаков менингита у подростков стоит отметить:

- Боль в зоне головы. Обычно интенсивная, распирающая.

- Тошноту, нередко сопровождающуюся приступами рвоты.

- Судорожные приступы генерализованного (общего, распространенного по всему телу) типа.

- Спутанность, помрачение, угнетение сознания.

Повышение значений внутричерепного давления нередко провоцирует появление триады Кушинга: повышение показателей артериального давления (систолического – верхнее число), брадикардия – уменьшение частоты сердечных сокращений, замедленное дыхание.

Тяжелое течение сопровождается судорогами, психомоторным возбуждением, которое периодически сменяется апатией, вялостью, мышечной слабостью. Возможно появление психических расстройств в виде галлюцинаций и бреда. Поражение мозговых оболочек отражается в признаках:

- Гиперестезия – усиление чувствительности к внешним раздражителям (громкий шум, яркий свет).

- Повышение тонуса мышц (дорсальные, спинные мышцы).

- Ригидность (твердость, спазм) затылочных мышц.

- Симптом Кернига. Проверяют, пассивно сгибая ногу больного, который находится в лежачем положении на спине. Сгибают в суставах в области бедра и колена под углом 90º. Попытка пассивного разгибания ноги только в коленном суставе не удается из-за повышенного тонуса мышц бедра.

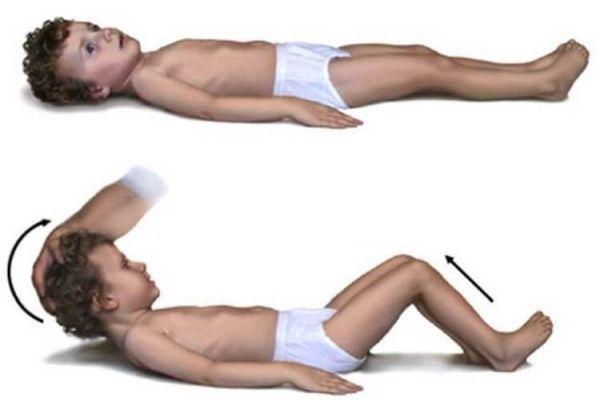

- Симптом Брудзинского. Верхний – пассивное нагибание головы к области груди приводит к рефлекторной реакции – нижние конечности сгибаются в суставах колен и бедер. Средний – проявляется аналогичной позой, когда врач нажимает рукой на область лобка. Нижний – если одна нога пассивно сгибается в суставах бедра и колена, вторая непроизвольно принимает аналогичное положение.

У детей в возрасте до 12 лет оболочечные симптомы могут выражаться незначительно. Стоит обратить внимание на потерю аппетита, отказ от еды. При тяжелом, остром течении на фоне почечной недостаточности и анурии (нарушение поступления мочи в мочевой пузырь) может развиться состояние сопора и комы.

Методы диагностики

Показаны консультации педиатра, невролога, офтальмолога. Противопоказанием к проведению люмбальной пункции являются застойные явления в области дисков зрительных нервов. Типичные проявления клинической картины:

- Общая интоксикация.

- Очаги воспаления и отек в области мозговых оболочек.

- Гиперсекреция (усиленная выработка) цереброспинальной жидкости с нарушением процесса резорбции (всасывания).

- Повышение показателей внутричерепного давления.

Подобные нарушения характерны для подростков в возрасте 16-17 лет и взрослых пациентов. При подозрении на заболевание родителям в домашних условиях необходимо выполнить действия:

- Измерить температуру. Если показатели высокие, больному ребенку дают Парацетамол.

- Осмотреть кожные покровы, чтобы выявить наличие сыпи.

- Давать ребенку пить жидкость в достаточном объеме.

- Не оставлять больного без присмотра до приезда врача.

Диагноз ставит лечащий врач по результатам визуального осмотра и инструментального обследования. Врач оценивает физическое и психическое состояние пациента, определяет неврологический статус и риск развития осложнений (дислокационный синдром – смещение мозговых структур, токсический шок). Диагноз подтверждается после проведения люмбальной пункции.

Анализ цереброспинальной жидкости показывает наличие воспалительного процесса. Методы лечения выбирают с учетом вида возбудителя. Если заболевание спровоцировано бактериями, обычно назначают препараты группы цефалоспоринов, при менингите вирусной этиологии – противовирусные средства. Параллельно назначают:

- Парацетамол (в качестве жаропонижающего средства).

- Диазепам (при выявленном судорожном синдроме).

- Димедрол (внутривенно) или другие антигистаминные лекарства (при тяжелом течении с угнетением сознания, одновременном состоянии тахикардии и гипотонии, что указывает на развитие токсического шока).

Для дифференциальной диагностики выполняют эхоэнцефалографию. При отклонении показателей М-эхо от нормы, высока вероятность абсцесса мозга. Для абсцесса характерна неврологическая симптоматика – афазия (утрата речевых навыков), гемипарез (парез в одной половине тела), гемианопсия (слепота в одной половине зрительного обзора в обоих глазах).

Дифференциальная диагностика позволяет исключить патологии со схожей симптоматикой – быстро манифестирующие (прогрессирующие) опухоли в структурах мозга, внутричерепные гематомы (эпидуральные, субдуральные) посттравматического характера, недостаточность мозгового кровотока, протекающая в острой форме. Диагностические критерии:

- Очаг кровоизлияния в субарахноидальном пространстве. Внезапное, острое начало, интенсивная боль в зоне головы, желтоватый оттенок цереброспинальной жидкости.

- Ушиб в области головного мозга. Наличие гематомы, истечение спинномозговой жидкости из носовых и ушных ходов.

- Энцефалит вирусной этиологии. Изменение психического статуса с галлюцинациями, помрачением сознания, сенсорной афазией, гемипарезами. Анализ ликвора показывает лимфоцитарный плеоцитоз – повышение концентрации лимфоцитов.

Особенности строения организма подростка обуславливают склонность к возникновению генерализованных (распространенных по всему телу) общемозговых реакций. В этом возрасте вследствие инфекционного поражения часто возникают такие симптомы, как моторный автоматизм (непроизвольная двигательная активность), гиперкинезы (непроизвольные движения, спровоцированные группой мышц), судороги.

Частые осложнения – нейротоксикоз и энцефалический синдром (кома, сопор, помрачение сознания, бред, психомоторное возбуждение). Подобные особенности проявления и течения менингита требуют детальной, комплексной оценки состояния больного.

Менингит в подростковом возрасте часто протекает остро, с осложнениями. Своевременная, корректная диагностика поможет выявить и эффективно лечить заболевание.

Менингококковая инфекция (МИ) — острое инфекционное заболевание, которое вызывают менингококки (Neisseria meningitidis): бактерии, которые активно размножаются на слизистых оболочках дыхательных путей. Люди, у которых нет иммунитета к менингококку, могут легко заражаться им. Болезнь чаще всего быстро развивается, тяжело протекает и может привести к тяжелым осложнениям вплоть до смерти. 1 2

Входные ворота для возбудителя — слизистые оболочки носа, ротоглотки, куда он попадает воздушно-капельным путем. На богатых белком и кровеносными сосудами слизистых оболочках менингококк быстро размножается. В случае если у человека имеется иммунитет, то возбудитель быстро гибнет или остается обитать на слизистой, не вызывая проявлений болезни. Это называется бактерионосительством: при нем возбудителя инфекции можно обнаружить с помощью анализов, но признаков болезни у человека нет. Если же иммунитета нет, риск развития инфекции повышается. От момента заражения до появления первых признаков инфекции может пройти от 2 до 10 дней, но чаще всего 2—3 дня. 1

В мире выделяют 13 разновидностей менингококков — серогрупп, из которых 6 наиболее распространенных: A, B, C, W, Y, X. Такое разнообразие требует максимально возможной защиты от заражения разными подвидами менингококков. 1,2,5

В России принято выделять локализованные, генерализованные и редкие формы МИ. 1,3

Для всех форм МИ типичен общеинфекционный синдром, то есть признаки, встречающиеся при многих других инфекциях: повышение температуры в течение 3—5 дней, озноб, симптомы интоксикации (слабость, отсутствие аппетита, вялость, сонливость, нарушения сна, нервозность и раздражительность). Из-за этого менингококковую инфекцию легко спутать с гриппом или ОРВИ. Некоторые формы менингококковой инфекции протекают с другими признаками, которые типичны для нее и могут помочь при предварительной диагностике – ригидность мышц, темно-красная геморрагическая сыпь.

2. Менингококцемия или менингококковый сепсис часто поражает детей до года. Эта форма менингококковой инфекции у детей протекает с двумя группами симптомов.

- Общие признаки инфекции развиваются очень быстро с резкого подъема температуры до высоких — 38—40° С — цифр, сильного озноба, вялости, сонливости или бессонницы, капризности, раздражительности. Ребенок постарше жалуется на болезненность мышц, суставов, боли в животе, в конечностях. Аппетит отсутствует, ребенок слабеет. Температура может не снижаться, даже если используются жаропонижающие препараты. Неблагоприятным признаком может быть подъем температуры и быстрое ее снижение до нормальных и даже пониженных цифр: в большинстве случаев это говорит о развитии угрожающего жизни состояния, которое называется септический шок.

- Появление разной сыпи: геморрагическая — похожие на мелкие кровоизлияния пятна или точки. Они могут быть бордовыми, красными, иметь фиолетовый оттенок; розеолоподобная — пятна розового или красного цвета. Если на них нажать, то они исчезают; пятнисто-папулезная — небольшие, чуть выступающие над кожей узелки на фоне красных или алых пятен. Чаще всего сыпь появляется на ягодицах, бедрах и голенях, веках, хотя может появиться в других местах. Также мелкие кровоизлияния могут образоваться на глазах, на слизистых (например, при кровоизлиянии на слизистой носа могут отмечаться носовые кровотечения), в полости суставов.

4. Менингококковый менингоэнцефалит

Симптоматика включает общеинфекционный, менингеальный синдромы, протекающие сходно с таковыми при менингите, и признаки стойкой очаговой неврологической симптоматики (ОНС).

Под ОНС подразумеваются стойкие нарушения со стороны черепных нервов и связанных с этим симптоматикой, которая зависит от степени поражения той или иной пары нервов. Возможны судороги, парезы, нарушения зрения, глотания, тремор нижней челюсти и другие неврологические симптомы. 1,3

5. Смешанная форма — у заболевшего есть симптомы перечисленных выше форм болезни. При ней в крови больного ребенка обнаруживается большое количество менингококков и ядовитых веществ, которые они вырабатывают.

6. Редкие формы чаще всего могут быть диагностированы по лабораторным анализам и эпидемиологическим данным. К ним относятся менингококковая пневмония, эндокардит, артрит, иридоциклит. 1

Диагностика этой опасной инфекции прерогатива исключительно врача. При наличии сходных с описанными симптомов, лучше вызвать скорую помощь, чтобы не потерять время и вовремя приступить к диагностике и лечению.

Лечение детей с МИ зависит от формы заболевания, тяжести процесса, наличия у ребенка сопутствующих заболеваний, аллергии. В большинстве случаев детей госпитализируют в отделения интенсивной терапии, за исключением случаев носительства и менингококкового назофарингита. Назначают:

- Реанимационные и другие экстренные мероприятия;

- Антибиотики, активные в отношении менингококка;

- Посиндромную терапию: для снижения температуры, противосудорожные, снимающие последствия воздействия токсинов (дезинтоксикационные) и другие препараты. 1,3

Менингококковая инфекция опасна и может унести жизнь человека в течение суток.

Уровень летальности от отдельных форм менингококковой инфекции в РФ может достигать 20%, то есть, умирает каждый пятый заболевший. 4,7

Среди выживших до 20% людей получат осложнения: глухота, нарушения мозговой деятельности, когнитивные нарушения, некрозы тканей с ампутацией конечности.

МИ активна в отношении детей (особенно младенцев от 3 до 12 месяцев) и подростков 13-17 лет. Среди детей и подростков высока доля носительства менингококков в носоглотке — от 5% до 15%, т. е. в этой среде менингококки всегда есть и в любой момент может запуститься инфекционный процесс с эпидемическим распространением. 4

Выход в индивидуальном и глобальном масштабе — вакцинация против МКИ, которая включена в Национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Она осуществляется зарегистрированными в России вакцинами. Оптимальнее использовать те вакцины, в которых количество серогрупп (подвидов менингококка) максимально: это позволит повысить эффективность вакцинации. 6

Если вспышки инфекции нет, то прививают лиц, у которых высок риск заражения и тех, кто контактировал с больными менингококковой инфекцией. В эти группы входят:

- Призывники.

- Отправляющиеся в поездку в районы, где менингококковая инфекция встречается часто (эндемичные районы). Это могут быть туристы, спортсмены, паломники, лица, выезжающие на работу или на временное пребывание, военнослужащие, научные работники.

- Медики, работающие в стационарах, отделениях и другие лечебно-профилактических учреждениях, где оказывают помощь при инфекционных заболеваниях.

- Медицинские и научные работники, сотрудники лабораторий, где проводятся работы с живой культурой менингококка.

- Персонал учреждений стационарного социального обслуживания (дома престарелых, ПНИ, интернаты, дома ребенка и детские дома).

- Воспитанники и жильцы учреждений стационарного социального обслуживания.

- Живущие в общежитиях.

- Участники массовых международных спортивных соревнований, культурно-массовых мероприятий.

- Дети в возрасте до 5 лет включительно (связано в повышенной заболеваемостью детей этой возрастной категории).

- Подростки в возрасте 13-17 лет включительно, что связано с повышенным уровнем носительства менингококка в данной возрастной группе.

- Лица в возрасте 60 лет и старше.

- Имеющие заболевания, при которых развивается первичное или вторичное иммунодефицитное состояние, включая лиц с ВИЧ-инфекцией.

- Дети и взрослые, перенесшие операцию кохлеарной имплантации.

- Лица с ликвореей — подтеканием спинногомозговой жидкости (из носа, ушей и т. д.) 6

Если же повышается риск вспышки менингококковой инфекции, ухудшается эпидемиологическая обстановка, то в соответствии с новыми санитарными правилами по профилактике менингококковой инфекции (СП 3.1.3542-18) организовывается вакцинация для:

- детей в возрасте до 8 лет включительно;

- студентов и учащихся учреждений профессионального и высшего образования. Прежде всего, вакцинации подлежат коллективы, где имеются учащиеся и студенты из других стран и регионов РФ. 6

- учащихся общеобразовательных организаций с 3 по 11 классы включительно;

- взрослых, обратившихся за медпомощью. 6

При желании, прививку можно сделать и здоровым детям и взрослым, ведь менингококковая инфекция, хоть и редка, но очень опасна.

Считаешь материал полезным? Поделись с друзьями!

Менингит является одним из серьёзных заболеваний, несвоевременное лечение которого может привести к весьма печальным последствиям. Причем данному заболеванию в большей степени подвержены подростки и маленькие дети.

Менингит представляет собой инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением оболочек спинного и головного мозга. Возбудителями данного заболевания являются такие микроорганизмы, как:

Итак, попытаемся разобраться в основных особенностях, а также симптомах и признаках менингита, возникающего у подростков.

Есть особая опасность заболевания подростков менингитом с 14 лет, из-за того, что в таком возрасте данное заболевание протекает в более острой форме, поэтому стоит внимательнее ознакомиться с признаками менингита. Кроме того, не редки случаи летального исхода.

Причины

Причины возникновения данного заболевания различаются в зависимости от вида менингита, который подразделяется на:

- Первичный – заболевание вызвано менингококком.

- Вторичный – заболевание развивается, как следствие наличия в организме другого очага инфекции.

Причины возникновения первичного менингита:

-

Бактерии – заболевание возникает в результате проникновения в организм менингококковой инфекции. Носителями являются больные назофарингитом, а также кишечными заболеваниями инфекционного характера.

Данная инфекция передается воздушно-капельным путем. Именно поэтому детский менингит стремительно распространяется в детских садах, школах и других местах скопления большого количества детей.

Причины возникновения вторичного менингита:

- выскочивший на лице фурункул (особую опасность представляет фурункул, возникший над губами);

- возникновение отита;

- фронтит;

- гайморит;

- абсцесс легкого и др.

Именно неверное лечение выше обозначенных заболеваний (либо вовсе его отсутствие) в большинстве случаев вызывает возникновение вторичного менингита.

Основные симптомы

Независимо от формы начинается болезнь с возникновения, так называемых, общеинфекционных признаков менингита у подростков:

- возникновение сильной слабости в теле;

- повышение температуры до 39 градусов;

- во всем теле ощущается ломка;

- пульс учащается, отмечается сбивчивое дыхание.

Далее спустя некоторое время возникают менингеальные симптомы. При этом промежуток времени между возникновением общеинфекционных и менингеальных симптомов в каждом отдельном случае различается, то есть это может быть и пару часов, а может быть и несколько суток.

Итак, к основным симптомам менингита у подростков относятся:

- Появление сильной головной боли, имеющей ярко выраженный резкий характер. Боль может отдавать даже в конечности.

- В результате головной боли появляется рвота.

- Отмечается процесс гиперестезии, под которым понимается сверхчувствительность к различным раздражителям (например, прикосновения, яркий свет, громкий шум и т.д.).

- Повышается тонус затылочных мышц (ригидность). При сгибании головы больного, находящегося в лежачем положении, вместе с головой поднимается часть туловища.

- Развитие симптома Кернинга, под которым понимается невозможность разогнуть согнутую в колене ногу, а также другие симптомы.

Первая помощь при обнаружении признаков

Несомненно, следует как можно быстрее передать больного медикам. Однако до того как приедут врачи, необходимо принять меры по облегчению состояния заболевшего:

- При наличии высокой температуры (39 и выше) больного следует раздеть, наложить холодный компресс на голову, обтереть тело влажной тряпкой, включить вентилятор.

- Можно дать лекарства, снижающие жар (например, Парацетамол).

- Проконтролировать, чтобы подросток пил большое количество вод.

- До приезда врачей находиться возле больного.

Лечение подростков

Лечение заболевания осуществляется исключительно в стационарном режиме. При этом важна его своевременность, в противном случае последствия могут быть весьма трагичны.

В первую очередь применяется терапия по устранению первичного очага инфекции, так как зачастую именно он вызывает воспалительный процесс.

Так, если у подростка выявили гнойный менингит, то лечение производится при помощи ударных доз антибиотиков, таких как:

- Пенициллин.

- Левомицетин.

- Сукцинат натрия и др.

В случае обнаружения вирусного менингита у подростка, используют Ниовиром или Виферон.

Терапия туберкулезного менингита производится только в специализированных лечебных учреждениях. При этом могут использоваться такие препараты, как Пара-аминосалицилат, Изониазид и др. Данное лечение занимает от 1 до 1,5 года. После прохождения курса терапии больного обязательно направляют в санаторий.

Такой способ лечения ни в коем случае не должен заменять медикаментозной терапии, а должен использоваться лишь в качестве дополнения к основному лечению. Кроме того, любые народные средства должны применяться только с разрешения лечащего врача.

Среди наиболее известных народных средств можно перечислить:

-

Маковый настой — мак является весьма эффективным средством. Настой готовится путем запаривания толченого мака (15 г.) горячим молоком (200 мл).

Получившуюся смесь следует оставить на сутки в термосе. Для лечения менингита у подростка давать по 20 мл 2 раза в день. Лаванда – настой из данного растения выступает отличным обезболивающим, успокоительным, противосудорожным, а также успокоительным средством.

Для его приготовления необходимо 20 г. сушеных цветков залить кипятком (500 мл). Оставить настаиваться в тепле на протяжении часа. Принимать по 100 мл. 3 раза в день. Мятный настой – снимает воспалительный процесс, а также убирает судороги. Мятный настой готовится при помощи запаривания 15 г. сухих листьев мяты в 200 мл. кипяченой воды.

Настаиваться должно не меньше часа. Принимать по 100 мл 2 раза в день.

Чем опасно самолечение?

Менингит является весьма опасным заболеванием, возникновение которого у подростка не редко вызывает угрозу жизни. Важно понимать, что самолечение тут не приемлемо, так как порой отсчет времени уже может идти на часы. Требуется срочное вмешательство профессионалов в белых халатах.

Терапия должна производиться исключительно в медицинском учреждении, где лечение назначается врачом по специальной схеме, включающей антибиотики, витамины и диуретики.

Важно понимать, что конечный результат во многом зависит от того, на какой стадии началось полноценное лечение. При запускании болезни в лучшем случае могут возникнуть серьезные последствия, в худшем случае – подросток умирает.

Итак, к основным осложнениям менингита у подростка можно отнести:

- возникновение слепоты;

- косоглазие;

- паралич различных частей тела;

- развитие пролежней;

- отставание в развитии.

Подробно про лечение менингита в домашних условиях читайте в этой статье.

Заключение

Дополнительно можно отметить, что сегодня можно сделать вакцину от менингита. Однако ее действие распространяется всего лишь на 4 года, поэтому при малейших подозрениях и обнаружении симптомов менингита у подростка лучше всего перестраховаться и обратиться к врачу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Менингит является воспалительным процессом, который поражает слизистые оболочки в головном и спинном мозге. Заболевание является опасным и может привести к развитию серьезных осложнений. Именно поэтому его рекомендуется своевременно диагностировать и лечить. В этом случае оцениваются симптомы менингита у подростков.

Первые признаки

Подростковый менингит характеризуется ярко выраженной симптоматикой, что предоставляет возможность его своевременного определения. При заболевании внезапно появляется гнойный ринит. Патологический процесс сопровождается повышением температуры тела до показателя в 40 градусов. Подросток жалуется на отсутствие аппетита, что приводит к снижению массы тела в дальнейшем.

Первый признак патологического процесса – тошнота, при которой наблюдается рвота. Пациенты жалуются на возникновение слабости и чрезмерной утомляемости даже при выполнении привычных дел. Заболевание сопровождается высыпаниями, которые имеют герпетический тип.

На начальных стадиях развития болезни наблюдается появление сильных головных болей, которые невозможно купировать анальгетиками и спазмолитическими препаратами. У подростков развивается сонливость. В области затылка наблюдается напряжение и боль в мышцах.

Основные симптомы

Воспалительный процесс характеризуется стремительным развитием, именно поэтому возникновение признаков наблюдается внезапно. При несвоевременном лечении болезни появляются определенные симптомы. При тяжелой форме патологического процента у пациента наблюдаются судороги. Заболевание сопровождается обмороками. При повреждении глазного нерва воспалительным процессом у подростков появляется косоглазие. Во время протекания болезни диагностируется полная или частичная потеря зрения.

Если пациент делает малейшие движения, то это приводит к появлению рвоты. Симптомом болезни становится побледнение эпителиальных покровов. При патологии отмечают увеличение чувствительности к прикосновениям. В некоторых случаях наблюдают резкое снижение артериального давления. Заболевание характеризуется неожиданным упадком сил и резкой слабостью. При менингите наблюдается развитие болевого синдрома в мышцах и суставах.

Диагностика болезни

Определить заболевание можно в соответствии с протекающей симптоматикой. После проведения осмотра и сбора анамнеза доктор ставит предварительный диагноз. Для его подтверждения рекомендовано использование инструментальных исследований:

- Люмбальной пункции. Исследование заключается в заборе спинномозговой жидкости, которая исследуется в лабораторных условиях. С помощью диагностической методики проводится определение состава ликвора и причины развития воспалительного процесса.

Увеличение количества лимфоцитов свидетельствует о развитии серозного менингита, а нейрофилов – гнойной формы болезни.

- Бактериологического исследования. Для проведения диагностики применяется биоматериал, который берут из носоглотки. Также рекомендуется исследование мочи и спинномозговой жидкости. Биоматериал помещается в специальную среду, что предоставляет возможность определения патологических микроорганизмов.

- Анализа плазмы крови. При увеличении лейкоцитов подтверждается протекание воспалительного процесса.

- Микробиологического обследования спинномозговой жидкости. С его помощью проводится определение причины патологического процесса.

- Компьютерной и магниторезонансной томографии. Эти методики широко используются для комплексного обследования головы, что позволяет отличить заболевание от опухолевого процесса, кровоизлияния или отечности в мозге.

- Серологического обследования. Диагностическая методика предоставляет возможность определить антитела.

В ходе обследования пациента оцениваются менингиальные проявления. В подростковом возрасте при обследовании пациента проводится определение:

- Ригидности мышц в области затылка. Пациента просят прижать подбородок к груди. При менингите будет наблюдаться возникновение сильного сопротивления. В некоторых случаях о развитии симптома рассказывает сам больной.

- Нижнего синдрома Брудзинского. Если сгибается одна нога в области коленного и тазобедренного сустава, то непроизвольно подергивается другая.

- Верхнего синдрома Брудзинского. Наблюдается у пациентов, если имеется ригидность мышечной ткани в области затылка. Пациент в положении лежа внезапно сгибает ноги и подтягивает их к животу.

- Признака Брудзинского. Пациента укладывают на твердую вертикальную поверхность. Если надавить на лобок, то при менингите пациент моментально согнет ноги в коленях.

- Положительного признака Кернинга. Если согнуть ногу ребенка в тазобедренном суставе и резко разогнуть в области колена, то это приведет к возникновению мышечного напряжения в области задних бедер. Именно поэтому пациенту тяжело вернуть ногу в первоначальное положение.

Если человек будет знать, какие признаки сопровождают менингит, то это позволит заподозрить заболевание на ранних этапах. При появлении первых признаков болезни рекомендовано обратиться за помощью к доктору, который после проведения соответствующих диагностических мероприятий определит особенности развития патологии. Это позволит ему разработать действенную схему лечения. Пациентам рекомендовано соблюдение постельного режима и диетического питания.

Лечение патологии проводится с применением медикаментозных препаратов – Меронема, Цефтриаксона, Хлорамфеникола, Цефотаксима. Лечение болезни проводится с использование противосудорожных препаратов, десенсебилизирующего лечения, дегидратационной терапии. Для борьбы с вирусной инфекцией рекомендуется использование Интерферона или литической смеси.

Читайте также: