Сочетанная инфекция что это такое

Оглавление

Смешанные инфекции

Смешанные инфекции (позднелатинское infectio заражение; синонимы: ассоциированные инфекции, сателлитные инфекции, микстинфекции) — процесс, развивающийся в макроорганизме или (и) отдельных клетках эукариотов, прокариотов при сочетанном воздействии двух и более возбудителей: вирусов, бактерий, спирохет, микоплазм, риккетсий, хламидий, грибков и простейших.

Среди инфекционные болезней человека на долю Смешанные инфекции приходится до 50% случаев. Наряду с трудностью диагностики, профилактики и лечения С. п. нередко характеризуются тяжёлым клинические, течением и высокой смертностью.

При Смешанные инфекции (также, как и при моноинфекциях) определяющее значение имеют три фактора: биологический свойства возбудителя, особенности организма хозяина и влияние окружающей среды (применительно к человеку — также социальные условия). Однако взаимодействие нескольких инфекционные агентов с многоклеточным или одноклеточным организмом является сложным и качественно новым процессом, который не может быть выражен простым суммированием признаков, характерных для каждой из составляющих его моноинфекций. Вследствие этого Смешанные инфекции необходимо рассматривать как особую форму инфекционные процесса, основные закономерности которого (типы, формы, и уровни Смешанные инфекции, факторы, способствующие их формированию в условиях in vitro и in vivo, исходы взаимодействия ассоциантов — возбудителей Смешанные инфекции, особенности диагностики, профилактики и лечения Смешанные инфекции и другие) являются предметом изучения биогеоценологии — раздела экологии, посвящённого главным образом взаимоотношениям между компонентами биогеоценозов (смотри полный свод знаний).

Смешанные инфекции протекают в острой, хронической персистентной и латентной формах. Частный случай Смешанные инфекции — вторичная инфекция (суперинфекция), когда к развившейся инфекционные болезни присоединяется новое инфекционные заболевание. Нередко вторичная инфекция возникает при нарушении симбиоза макроорганизма и его аутофлоры (смотри полный свод знаний: Симбиоз), вследствие чего происходит активизация условно-патогенных микробов (смотри полный свод знаний) — стафилококка, кишечной палочки и другие

Возбудителями Смешанные инфекции могут быть разные представители одного семейство микроорганизмов (например, вирус — вирус) либо возбудители, относящиеся к различным таксонам (например, вирус — бактерия, бактерия — простейшие и другие). Смешанные инфекции может реализовываться на молекулярном уровне, внутриклеточно, в пределах одной популяции клеток или организма. Примером Смешанные инфекции на молекулярном уровне может служить так называемый интеграционная вирусная инфекция, при которой геномы двух и более онкогенных вирусов (например, вирусов саркомы и лейкоза птиц) встраиваются в геном клетки.

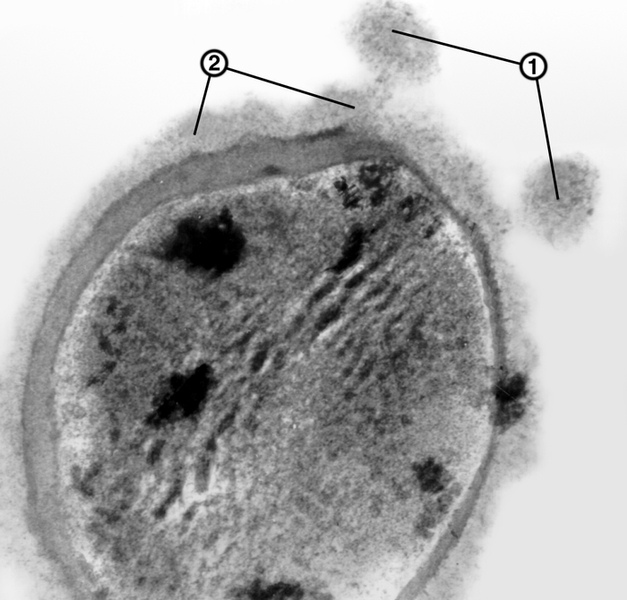

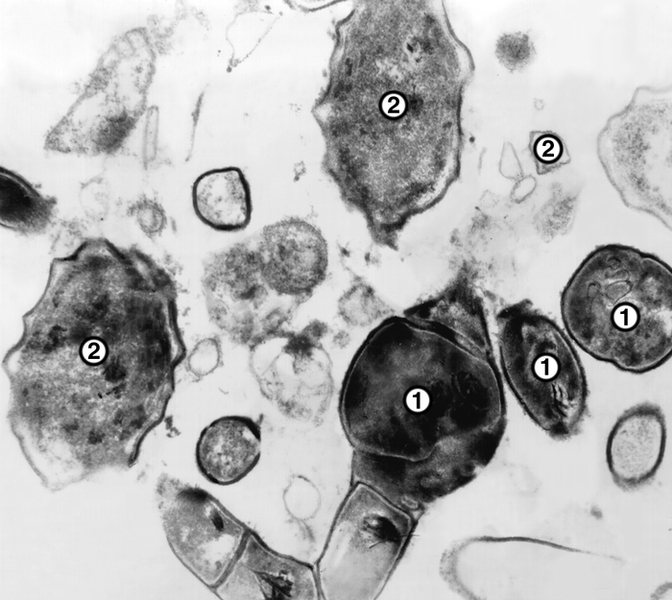

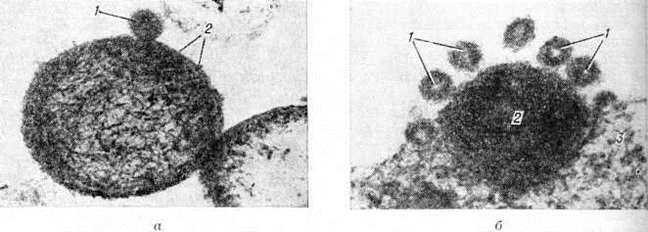

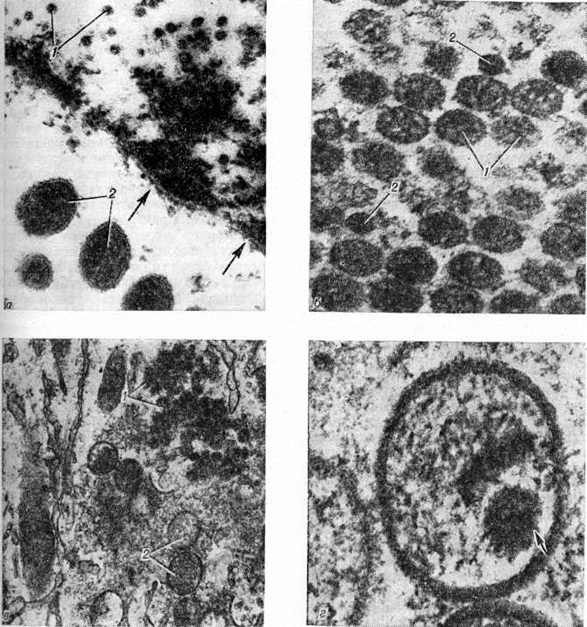

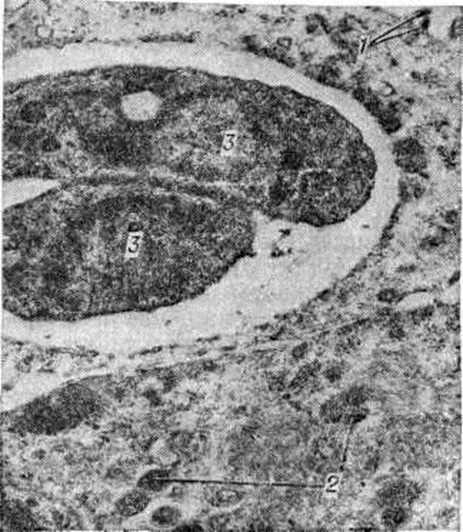

Взаимодействие между различными возбудителями в процессе развития Смешанные инфекции может приводить к их непосредственному контакту (например, вирусы адсорбируются на поверхности некоторых бактерий, микоплазм и вирусов (рисунок 1, а, б). Неродственные вирусы одновременно проникают в клетку и размножаются либо раздельно в ядре и цитоплазме (рисунок 2, а), либо только в ядре клетки (рисунок 2, б) или только в цитоплазме (рисунок 2, в). В том случае, если вирусы размножаются в топографической близости друг от друга, наблюдаются различные формы генетических (на уровне их геномов) и негенетических (на уровне продуктов вирусных генов) взаимодействий (смотри полный свод знаний: Негенетические взаимодействия вирусов), в частности образование так называемый двойных вирусов (рисунок 2, г), различных рекомбинантов с новыми свойствами или фенотипически смешанных вирионов.

Подобные формы приобретают способность размножаться в резистентных для исходного возбудителя клеточных системах. При Смешанные инфекции возбудители, взаимодействуя друг с другом, могут существенно изменять свои патогенные свойства. Так, например, А. А. Смородинцев и сотрудники в 1938 год установили, что одновременное введение животным вируса гриппа и нелетальных (для моноинфекции) доз стрептококка приводит к развитию тяжёлого генерализованного сепсиса, заканчивающегося быстрой гибелью подопытных животных. При этом вирулентность бактерий возрастала. Свойства прокариотов могут изменяться в зависимости от наличия в них бактериофагов (профагов). Классическим примером может служить бактерия дифтерии, у которой выработка токсина зависит от наличия в ней профага; при утрате профага бактерия теряет способность синтезировать токсин, при приобретении — восстанавливает.

|  |  | |||

|  |  |

|  |  |