Стадии инфекционного процесса их характеристика

Инфекционный процесс.

Возникновение, течение и исход инфекционного процесса определяются тремя группами факторов: 1) количественные и качественные характеристики микроба — возбудителя инфекционного процесса; 2) состояние макроорганизма, степень его восприимчивости к микробу; 3) факторы внешней среды.

При этом микроб определяет специфичность инфекционного процесса, а решающий вклад в форму проявления инфекционного процесса, его длительность, степень тяжести проявлений и исход вносит состояние макроорганизма,прежде всего факторы его неспецифической резистентности, на помощь которым приходят факторы специфического приобретенного иммунитета. Третий, экологический, фактор оказывает на инфекционный процесс опосредованное воздействие, снижая или повышая восприимчивость макроорганизма, либо снижая и повышая инфицирующую дозу и вирулентность возбудителя, активируя механизмы заражения и соответствующие им пути передачи инфекции, и т. д.

Микробы, вызывающие инфекционные болезни, общепринято называть возбудителями инфекционных болезней. Организм человека или животного, находящийся в состоянии инфекции, т. е. паразитирования в нем возбудителя, называют инфицированным, в то время как предметы внешней среды, на которые попали возбудители, целесообразно обозначать как загрязненные тем или иным возбудителем.

Условно ИП можно разделить на несколько стадий. Первая стадия — проникновение микробов в макроорганизм. Пусковым моментом инфекционного процесса является внедрение и адаптация микробов в месте входных ворот инфекции — заражение (инфицирование), а также адгезия (прилипание) микробов к клеткам макроорганизма. Входные ворота — это ткани и органы, через которые микробы попадают в организм. В большинстве случаев микробы проникают в макроорганизм через поврежденные кожные покровы и проницаемые для микробов неповрежденные слизистые оболочки. Второй стадиейявляется колонизация (от лат. colon a — поселение) — горизонтальное заселение кожных покровов и слизистых оболочек в месте входных ворот инфекции. При инфекционном процессе распространение микробов происходит не только горизонтально, по поверхности клеток, но и в глубину клеток и тканей макроорганизма. Способность микробов проникать внутрь клеток макроорганизма называется пенетрацией Третья стадия— диссеминация, т. е. распространение микробов за пределы первичного очага внедрения и колонизации микробов лимфогематогенным путем, бронхогенно или периневрально, по ходу нервных стволов, что ведет к генерализации инфекционного процесса (генерализация — это переход от общего к частному, распространение по всему макроорганизму). Четвертая стадия— мобилизация защитных факторов макроорганизма. В ответ на проникновение микробов и их болезнетворное воздействие макроорганизм мобилизует все присущие ему первоначально неспецифические, а затем специфические факторы защиты, действие которых направлено на нейтрализацию как самих микробов, так и их токсинов и на восстановление нарушенного гомеостаза в макроорганизме. Пятая стадия — окончание и исходы инфекционного процесса. В большинстве случаев наступает санация макроорганизма, т. е. полное освобождение макроорганизма от микроба и приобретение им нового качества — формирование иммунитета. В ряде случаев инфекционный процесс заканчивается летальным исходом. В тех случаях, когда между микробом и макроорганизмом устанавливается равновесие, происходит формирование микробоносительства

. Инфекционный процесс в результате действия многих факторов не всегда проходит все присущие ему стадии и может закончиться уже на ранних этапах, например, протекая в виде абортивной формы инфекционной болезни у привитых или у лиц, ранее перенесших данное заболевание.

Инфекционный процесс может проявляться на всех уровнях организации биологической системы макроорганизма. При этом каждый вышестоящий уровень включает в себя нижестоящие уровни. Прежде всего, многоуровневая система инфекционного процесса включает в себя организменный уровень или собственно инфекционный процесс, так как инфекция — это система реакций, которые возникают в восприимчивом макроорганизме. Нижестоящими уровнями являются тканево- органный, клеточный (взаимодействие клетки микроба и клетки организма хозяина) и субклеточный или молекулярный уровень, в основе которого лежит конкурентное взаимодействие биологических молекул микроба и макроорганизма.

| | | следующая лекция ==> | |

| Постановления Правительства | | | Инфекционные болезни в отличие от других заболеваний имеют ряд особенностей |

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Общая информация

Сначала вы познакомитесь с главными терминами. Итак, инфекция – это еще не болезнь. Она представляет собой только момент заражения. Он охватывает попадание возбудителя в организм и начало его развития.

Инфекционный процесс – это уже то состояние, в котором вы находитесь после заражения. То есть он является своеобразной реакцией организма на те патогенные бактерии, которые начали размножаться и угнетать работу систем. Он пытается высвободиться от них, восстановить свои функции.

Инфекционный процесс и инфекционное заболевание – это практически одинаковые понятия. Однако последний термин предполагает проявление состояния организма в виде симптомов и признаков. В большинстве случаев болезнь заканчивается выздоровлением и полным уничтожением вредных бактерий.

Признаки ИП

Инфекционный процесс имеет определенные черты, которые отличают его от других патологических явлений. Среди них можно выделить такие:

1. Высокая степень заразности. Каждый заболевший человек становится источником возбудителей для других людей.

2. Массовость. Ежегодно инфекционные заболевания поражают большое количество людей.

3. Наличие возбудителя. Для того чтобы в вашем теле произошла реакция, она должна быть вызвана нарушением работы систем и органов благодаря патогенным микроорганизмам.

4. Практически идентичное течение болезни у разных пациентов.

5. Специфичность. Разные патогенные микробы способны вызывать неодинаковые болезни.

6. Цикличность. Каждый инфекционный процесс состоит из нескольких стадий, которые сменяют друг друга.

7. Выработка специфического иммунитета. Естественно, после попадания микроба в организм иммунитет начинает "разрабатывать" схему его уничтожения. При этом защитная система запоминает тот путь, который помог ей избавиться от возбудителя.

8. Для лечения патологии применяются антибиотики, которые направлены на уничтожение вызвавшего заболевание патогена.

Формы ИП

Как уже было сказано, ИП имеет много особенностей. Теперь следует рассмотреть формы инфекционного процесса:

1. Острая. Она характеризуется очень сильной реакцией иммунитета и быстрым течением.

2. Хроническая. В этом случае возбудитель может длительное время пребывать в организме и периодически вызывать проявление симптомов.

3. Типичная и атипичная. В первом случае все проявления болезни считаются характерными для нее. Атипичная форма предполагает появление совсем не тех признаков, которые обычно сопровождают патологию.

4. Смешанная. В этом случае иммунитет атакуется сразу несколькими типами вредных микроорганизмов.

5. Вторичная. Она характеризуется тем, что к основной болезни могут добавляться инфекции, вызванные другими возбудителями.

6. Носительство. В этом случае симптомы не проявляются, организм остается здоровым. При этом патогенные микроорганизмы в нем живут, но не развиваются.

7. Реинфекция. Она характеризуется повторным заражением тем же возбудителем.

8. Экзогенная. В этом случае микробы поступают в тело извне. Эндогенная характеризуется тем, что болезнь появляется вследствие нарушения собственной микрофлоры.

9. Рецидив. Особенностью этой формы является то, что симптомы инфекции могут появляться повторно, при этом еще одного заражения не происходит.

10. Сепсис. Это очень тяжелое состояние. Оно характеризуется генерализацией патогенных организмов, которые размножаются с невероятной скоростью. При этом иммунитет очень быстро падает. Если не бороться с этой патологической формой, она может быстро привести к смерти.

Перечисленные формы инфекционного процесса являются самыми распространенными.

Факторы ИП

Они обуславливают появление, течение и результат патологии. Существуют такие факторы инфекционного процесса:

1. Качественные и количественные характеристики возбудителя.

2. Общее состояние человеческого организма и его восприимчивость к тому или иному микробу. Здесь имеется в виду возраст и пол пациента, состояние его центральной нервной системы, иммунитета, микрофлоры. Важными факторами также являются наличие в анамнезе оперативных вмешательств, питание.

3. Внешняя среда. На восприимчивость организма к болезням инфекционного типа влияет экологическая обстановка, а также недостаток кислорода, облучение. Проблема может возникнуть вследствие переохлаждения, перегревания, чрезмерной физической усталости (и умственной тоже), ненадлежащих санитарных условий.

Периоды ИП

Для того чтобы назначить необходимое лечение, необходимо рассмотреть, какие циклы проходит каждое заболевание данного типа. Итак, существуют такие периоды инфекционного процесса:

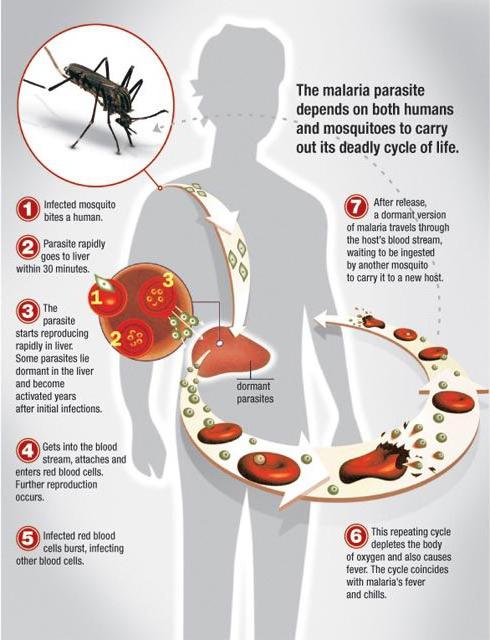

1. Инкубационный. На этом этапе возбудитель проникает в организм и начинает интенсивно размножаться. Период может длиться от нескольких часов до нескольких месяцев. При этом симптомы заболевания еще не проявляются.

2. Продромальный. На этом этапе уже можно наблюдать первые признаки патологии. Это может быть повышение температуры, плохой сон и аппетит, вялость, нарушение трудоспособности, недомогание. Этот этап обычно длится несколько дней. Хотя есть такие инфекции, продромальный период у которых может затягиваться до 10 суток или сокращаться до пары часов.

3. Разгар. На этом этапе симптомы выражены максимально интенсивно. Длительность данного периода зависит от свойств возбудителя, а также от тяжести болезни.

4. Выздоровление. Происходит угасание симптомов. Функциональность организма постепенно восстанавливается. Естественно, болезнь не всегда проходит легко. Могут присутствовать остаточные явления: утомляемость, головная боль. В этот период можно повторно заболеть или получить какие-либо осложнения. Поэтому нужно быть максимально осторожным.

Классификация ИП

Теперь следует рассмотреть разновидности инфекционных процессов. Их можно классифицировать таким образом:

2. Инфекции дыхательных путей.

4. Инфекции наружных покровов.

Эти виды инфекционного процесса являются общими. В своем составе они имеют огромное количество заболеваний.

Стадии развития

Теперь следует рассмотреть динамику развития таких патологий. Она предполагает несколько стадий:

1. Заражение. На этом этапе вредоносные бактерии попадают в человеческий организм и проникают в клетки, размножаясь все больше и больше.

2. Образование токсинов. Они появляются в результате жизнедеятельности указанных микроорганизмов. Естественно, эти продукты оказывают негативное влияние на биологические системы человека. Дело в том, что обмен веществ в клетках нарушается.

3. Распространение инфекции на другие органы и системы. Она генерализуется.

4. Формирование иммунного ответа. На этом этапе организм старается защитить себя от вредоносного влияния микробов. Действия иммунитета направлены не только на уничтожение микроорганизмов, но и на нейтрализацию продуктов их жизнедеятельности, а также на восстановление функциональности систем.

5. На последней стадии происходит выздоровление организма. Обмен веществ в клетках восстанавливается, нормальная функциональность биологических систем возобновляется. Кроме того, у человека появляется иммунитет к уничтоженным микроорганизмам. То есть в следующий раз микробам будет гораздо труднее проникнуть в организм.

Как видите, развитие инфекционного процесса происходит поэтапно. Естественно, длительность данных стадий может быть разная. Все зависит от заболевания и особенностей организма.

Как передается инфекция?

Этот вопрос является важным не только для постановки правильного диагноза и назначения адекватного лечения, но и для профилактики патологий. Существует несколько механизмов передачи инфекции:

1. Воздушный. Чаще всего возбудители при этом попадают в органы дыхания, где и начинают размножаться. Передаются другому человеку они при разговоре, чихании и даже проникают внутрь организма с пылью.

2. Фекально-оральный. Местом локализации для таких микроорганизмов является желудок и кишечник. Микробы попадают в организм вместе с едой или водой.

3. Контактный. Такие заболевания часто поражают кожные покровы, слизистую оболочку. Передать патогенную микрофлору в этом случае можно при прикосновении к здоровому человеку или при использовании зараженных предметов.

4. Трансмиссивный. Он предусматривает локализацию вредоносных микроорганизмов в крови. Передается инфекция в этом случае при помощи насекомых, например, комаров.

5. Трансплацентарный. Этот путь предусматривает попадание микробов и бактерий от матери к ребенку через плаценту.

6. Искусственный. В этом случае инфекция в организм заносится в результате проведения каких-либо манипуляций: в больнице, тату-салоне, салоне красоты и других заведениях.

7. Половой, то есть посредством сексуального контакта.

Как видите, при соблюдении правил гигиены можно избежать множества проблем.

К таким инфекциям можно отнести: хламидиоз, сифилис, гонорею, трихомониаз. Кроме того, сюда можно также включить герпес, папилломавирусы, цитомегаловирус. Человек может жить, даже не подозревая о наличии этих проблем. Часто выявить патологию можно только при помощи специальных анализов. Скрытые инфекции очень коварны, поэтому следует беречь себя и стараться не заразиться ими.

Особенности лечения заболевания

Существует несколько этапов терапии:

1. Воздействие на возбудителя при помощи антибактериальных, противовирусных, противогрибковых препаратов и антибиотиков.

2. Предотвращение дальнейшего развития процесса. Это осуществляется при помощи дезинтоксиционной терапии, приема противовоспалительных лекарств, иммуномодуляторов, поливитаминов.

3. Устранение симптомов.

Течение инфекционного процесса может быть очень тяжелым, поэтому вы не всегда можете обойтись без врачебной помощи.

Профилактика

Меры предосторожности помогут не только оставаться здоровым и счастливым, но и защитят вас от возможных серьезных осложнений. Профилактика довольно проста:

1. Правильное питание и активный образ жизни.

2. Отказ от вредных привычек: курения, употребления алкоголя.

3. Ведение упорядоченной половой жизни.

4. Защита организма при помощи специальных медицинских препаратов во время разгара инфекции.

5. Постоянное выполнение всех необходимых гигиенических процедур.

6. Своевременное обращение к доктору в случае возникновения каких-либо проблем.

Вот и все особенности инфекционного процесса. Будьте здоровы и берегите себя.

Билет № 1

1. Микробиология- наука, изучающая организмы, неразличимые (невидимые) невооруженным какой- либо оптикой глазом, которые за свои микроскопические размеры называют микроорганизмы(микробы).Предметом изучения микробиологии является их морфология, физиология, генетика, систематика, экология и взаимоотношения с другими формами жизни.

Медицинская микробиология-изучающий патогенные и условно-патогенные для человека микроорганизмы, а также закономерности их взаимодействия с организмом человека и животных.

Значение в практической деятельности: различные диагностики, профилактика, лечение.

Достижения: открытие имунномодуляторов, расшифровка молекулярной структуры, расшифровка хим. строения, открытие новых антигенов, разработка метода культур животных, получение вакцин, появление новых диагностик.

2. Инфекционная болезнь- наиболее выраженная форма инфекционного процесса.

В общебиологическом плане взаимоотношения микро- и макроорганизмов представляют собой симбиоз (т.е. сожительство), так как все живые существа сосуществуют в природе. Человек сосуществует на планете Земля с микроорганизмами, растениями, животными. Основными формами взаимодействия микро- и макроорганизмов (их симбиоза) являются: мутуализм, комменсализм, паразитизм.

Мутуализм- взаимовыгодные отношения (пример- нормальная микрофлора).

Комменсализм- выгоду извлекает один партнер (микроб), не причиняя особого вреда другому. Необходимо отметить, что при любом типе взаимоотношений микроорганизм может проявить свои патогенные свойства (пример- условно- патогенные микробы- комменсалы в иммунодефицитном хозяине).

Паразитизм- крайняя форма антогонистического симбиоза, когда микроорганизм питается за счет хозяина, т.е. извлекает выгоду, нанося при этом вред хозяину.

Микробный паразитизм носит эволюционный характер. В процессе перехода от свободноживущего к паразитическому типу жизнедеятельности микроорганизмы теряют ряд ферментных систем, необходимых для существования во внешней среде, но приобретают ряд свойств, обеспечивающих возможность паразитизма.

Основные этапы инфекционного процесса.

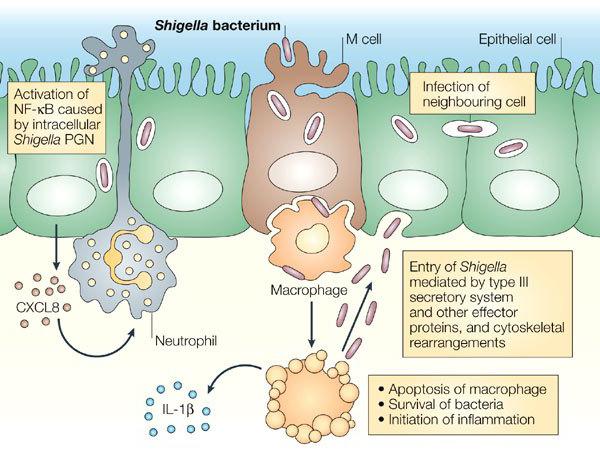

1.Адгезия- прикрепление микроорганизма к соответствующим клеткам хозяина.

2.Колонизация- закрепление микроорганизмов в соответствующем участке.

3.Размножение (увеличение количества- мультипликация).

4.Пенетрация- проникновение в нижележащие слои и распространение инфекта.

5.Повреждение клеток и тканей (связано с размножением, пенетрацией и распространением инфекта).

3. Сибирская язва (anthrax) — зоонозная инфекционная болезнь, вызываемая Bacillus anthracis, характеризующаяся тяжелой интоксикацией, поражением кожи и лимфатической системы.

Возбудитель сибирской язвы В. anthracis выделен Р. Кохом в 1876 г.'

Таксономия, морфология, культивирование. Возбудитель относится к отделу Firrnicutes. Это крупная, грамположительная, неподвижная палочковидная бактерия длиной 6—10 мкм, имеет центральную спору (рис. 13.1); в организме человека и животного, а также на специальных питательных средах образует капсулу.

Бациллы сибирской язвы хорошо растут на основных питательных средах; на МП А вырастают шероховатые колонии R-формы, края которых под малым увеличением микроскопа сравнивают с головой медузы или гривой льва.

Антигенная структура и факторы патогенности. Возбудитель имеет капсульный протеиновый и соматический полисахаридный родовой антигены; продуцирует экзотоксин, представляющий собой белковый комплекс из нескольких компонентов (летального, вызывающего отек, и протективного).

Резистентность. В живом организме возбудитель существует в вегетативной форме, в окружающей среде образует устойчивую спору. Вегетативные формы малоустойчивы: погибают при 60 °С в течение 15 мин, при кипячении — через минуту. Споры высокорезистентны: сухой жар убивает их при температуре 140 °С в течение 2—3 ч; в автоклаве при температуре 121 °С они гибнут через 15—20 мин. Споры десятилетиями сохраняются в почве.

К возбудителю сибирской язвы восприимчивы крупный и мелкий рогатый скот, лошади, верблюды, свиньи, дикие животные.

Эпидемиология. Сибирская язва распространена повсеместно. Восприимчивость людей является всеобщей, но больной человек незаразен для окружающих: как и при других зоонозах, он представляется биологическим тупиком для этой инфекциф. Уровень заболеваемости среди людей зависит от распространения эпидемий среди животных (эпизоотии), особенно среди домашних животных. Источник инфекции — больные животные.

Длительная сохраняемость возбудителя в почве служит причиной эндемичных заболеваний сибирской язвой среди животных. Пути передачи ино))екции различные: контактно-бытовой (при уходе за животными, снятии шкуры, приготовлении изделий из кожи и шерсти больных животных), аэрогенный (при вдыхании пыли, содержащей микробы), пищевой (употребление недостаточно термически обработанного мяса больных животных) и трансмиссивный (при кровососании слепнями, мухами, жигалками).

Патогенез. Входными воротами для возбудителя являются кожа, реже слизистые оболочки дыхательных путей, пищеварительного тракта. Основным патогенетическим фактором служит экзотоксин, компоненты которого вызывают отек, некроз тканей и другие повреждения.

Клиническая картина. Различают кожную, легочную, кишечную формы сибирской язвы, которые могут осложняться сепсисом. Инкубационный период в среднем равен 2—3 дням. При кожной форме на месте внедрения возбудителя развивается сибиреязвенный карбункул очаг геморрагически-некротического воспаления глубоких слоев кожи с образованием буро-черной корки (anthrax — уголь). При кишечной и легочной форме развиваются интоксикация, геморрагические поражения кишечника и легких. Летальность высокая.

Иммунитет. В результате перенесенного заболевания формируется стойкий иммунитет. Однако возможны рецидивы.

Микробиологическая диагностика. Материалом для исследования служат содержимое карбункула, мокрота, испражнения, кровь. Проводят бактериоскопию мазков, делают посевы на питательные среды, заражают лабораторных животных (биопроба). Для обнаружения антигена в исследуемом материале используют РИФ и реакцию преципитации Асколи с диагностической преципитирующей сибиреязвенной сывороткой. Применяют аллергическую внутрикожную пробу с антраксином — аллергеном из сибиреязвенных бацилл.

Лечение. Назначают антибиотики: пенициллины, тетрацикли-ны, левомицетин, рифампицин.

Профилактика. Неспецифическая профилактика основывается на комплексе ветеринарно-санитарных мероприятий: выявляют и ликвидируют очаги инфекции. Специфическая профилактика заключается в применении живой сибиреязвенной вакцины СТИ, предложенной Н. Н. Гинсбургом и А. Л. Тамариным. Вакцина представляет собой споровую культуру бескапсульного варианта сибиреязвенных бацилл. Вакцина применяется по эпидемическим показаниям; прививают работников животноводства в населенных пунктах, неблагополучных по сибирской язве.

1.Патогенность - т.е. способность микроорганизма вызывать заболевание- более широкое понятие, чем паразитизм. Патогенными свойствами могут обладать не только паразитические виды микробов, но и свободно живущие, в т.ч. возбудители сапронозов (иерсинии, легионеллы и др.). Естественной средой для последних является почва и растительные организмы, однако они способны перестраивать свой метаболизм в организме теплокровных животных и оказывать патогенное действие.

Вирулентность - фенотипическое (индивидуальное) количественное выражение патогенности (патогенного генотипа). Вирулентность может варьировать и может быть определена лабораторными методами (чаще- DL50- 50% летальная доза- количество патогенных микроорганизмов, позволяющая вызвать гибель 50% зараженных животных).

Факторы патогенности:

Адгезины и факторы колонизации- чаще поверхностные структуры бактериальной клетки, с помощью которых бактерии распознают рецепторы на мембранах клеток, прикрепляются к ним и колонизируют ткани. Функцию адгезии выполняют пили, белки наружной мембраны, ЛПС, тейхоевые кислоты, гемагглютинины вирусов. Адгезия- пусковой механизм реализации патогенных свойств возбудителей.

Факторы инвазии, проникновения в клетки и ткани хозяина. Микроорганизмы могут размножаться вне клеток, на мембранах клеток, внутри клеток. Бактерии выделяют вещества, способствующие преодолению барьеров хозяина, их проникновению и размножению. У грамотрицательных бактерий это обычно белки наружной мембраны. К этим же факторам относятся ферменты патогенности.

Ферменты патогенности- это факторы агрессии и защиты микроорганизмов. Способность к образованию экзоферментов во многом определяет инвазивность бактерий- возможность проникать через слизистые, соединительнотканные и другие барьеры. К ним относятся различные литические ферменты- гиалуронидаза, коллагеназа, лецитиназа, нейраминидаза, коагулаза, протеазы. Более подробно их характеристика дана в лекции по физиологии микроорганизмов.

Важнейшими факторами патогенности считают токсины, которые можно разделить на две большие группы- экзотоксины и эндотоксины.

Экзотоксины продуцируются во внешнюю среду (организм хозяина), обычно белковой природы, могут проявлять ферментативную активность, могут секретировать как грамположительными, так и грамотрицательными бактериями. Они обладают очень высокой токсичностью, термически нестойки, часто проявляют антиметаболитные свойства. Экзотоксины проявляют высокую иммуногенность и вызывают образование специфических нейтрализующих антител- антитоксинов. По механизму действия и точке приложения экзотоксины отличаются- цитотоксины (энтеротоксины и дерматонекротоксины), мембранотоксины (гемолизины, лейкоцидины), функциональные блокаторы (холероген), эксфолианты и эритрогенины. Микробы, способные продуцировать экзотоксины, называют токсигенными.

Эндотоксины высвобождаются только при гибели бактерий, характерны для грамотрицательных бактерий, представляют собой сложные химические соединения клеточной стенки (ЛПС)- подробнее смотри лекцию по химическому составу бактерий. Токсичность определяется липидом А, токсин относительно термостоек; иммуногенные и токсические свойства выражены более слабо, чем у экзотоксинов.

Наличие капсул у бактерий затрудняет начальные этапы защитных реакций- распознавание и поглощение (фагоцитоз). Существенным фактором инвазивности является подвижность бактерий, обусловливающая проникновение микробов в клетки и в межклеточные пространства.

Факторы патогенности контролируются:

- генами, привнесенными умеренными фагами.

2.Вакцинация. Вакцинацией человечество обязано Э.Дженнеру, который в 1796г. показал, что прививка коровьей оспы - вакцинация (vaccinum - с лат. коровий) эффективна для профилактики натуральной оспы. С тех пор препараты, используемые для создания специфического активного иммунитета, называют вакцинами.

Существует ряд типов вакцин - живые, убитые, компонентные и субъединичные, рекомбинантные, синтетические олигопептидные, антиидиотипические и др.

1.Убитые (инактивированные ) вакцины - это вакцинные препараты, не содержащие живых микроорганизмов. Вакцины могут содержать цельные микробы (корпускулы) - вакцины против чумы, гриппа, полиомиелитная вакцина Солка, а также отдельные компоненты (полисахаридная пневмококковая вакцина) или иммунологически активные фракции (вакцина против вируса гепатита В).

Различают вакцины, содержащие антигены одного возбудителя (моновалентные) или нескольких возбудителей (поливалентные).Убитые вакцины как правило менее иммуногенны, чем живые, реактогенны, могут вызывать сенсибилизацию организма.

2.Ослабленные (аттенуированные) вакцины. Эти вакцины имеют некоторые преимущества перед убитыми. Они полностью сохраняют антигенный набор микроорганизма и обеспечивают более длительное состояние специфической невосприимчивости. Живые вакцины применяют для профилактики полиомиелита, туляремии, бруцеллеза, кори, желтой лихорадки, эпидемического паротита. Недостатки - наличие не только нужных (протективных), но и вредных для организма антигенных комплексов ( в том числе перекрестно реагирующих с тканями человека), сенсибилизация организма, большая антигенная нагрузка на иммунную систему и др.

3.Компонентные (субъединичные) вакцины состоят из главных (мажорных) антигенных компонентов, способных обеспечить протективный иммунитет. Ими могут быть :

- компоненты структур клетки ( антигены клеточной стенки, Н - и Vi - антигены, рибосомальные антигены);

- анатоксины - препараты, содержащие модифицированные химическим путем экзотоксины, лишенные токсических свойств, но сохранившие высокую антигенность и иммуногенность. Эти препараты обеспечивают выработку антитоксического иммунитета (антитоксических антител - антитоксинов). Наиболее широко используются дифтерийный и столбнячный анатоксины. АКДС - ассоциированная коклюшно- дифтерийно- столбнячная вакцина. Полученные химическим путем вакцинные препараты (пример- анатоксины, получаемые обработкой экзотоксинов формалином) называют химическими вакцинами;

- конъюгированные вакцины- комплекс малоиммуногенных полисахаридов и высокоиммуногенных анатоксинов- например, сочетание антигенов Haemophilus influenzae и обеспечивающего иммуногенность вакцины дифтерийного анатоксина;

- субъединичные вакцины. Вакцину против вируса гепатита В готовят из поверхностных белков (субъединиц) вирусных частиц (HBs антиген). В настоящее время эту вакцину получают на рекомбинантной основе- с помощью дрожжевых клеток с плазмидой, кодирующей HBs антиген.

4.Рекомбинантные вакцины. С помощью методов генной инженерии гены, контролирующие синтез наиболее значимых иммуногенных детерминант, встраивают в самореплицирующиеся генетические структуры (плазмиды, вирусы). Если носителем (вектором) является вирус осповакцины, то данная вакцина будет в организме индуцировать иммунитет не только против оспы, но и против того возбудителя, чей ген был встроен в его геном (если ген HBs антигена - против вируса гепатита В).

Если вектором является плазмида, то при размножении рекомбинантного клона микроорганизма (дрожжей, например) нарабатывается необходимый антиген, который и используется в дальнейшем для производства вакцин.

5.Синтетические олигопептидные вакцины. Принципы их конструирования включают синтез пептидных последовательностей, образующих эпитопы, распознаваемые нейтрализующими антителами.

6.Кассетные или экспозиционные вакцины. В качестве носителя используют белковую структуру, на поверхности которой экспонируют (располагают) введенные химическим или генно-инженерным путем соответствующие определенные антигенные детерминанты. В качестве носителей при создании искусственных вакцин могут использовать синтетические полимеры- полиэлектролиты.

7.Липосомальные вакцины. Они представляют собой комплексы, состоящие из антигенов и липофильных носителей (пример- фосфолипиды). Иммуногенные липосомы более эффективно стимулируют выработку антител, пролиферацию Т- лимфоцитов и секрецию ими ИЛ- 2.

8.Антиидиопатические вакцины. Антиидиотипические антитела содержат “внутренний” специфический портрет антигенной детерминанты. Получают моноклональные антиидиотипические антитела, содержащие “внутренний образ” протективного антигена. Для оптимальных результатов (защиты в отношении возбудителя) необходимо иметь набор МКА против различных антигенных детерминант возбудителя.

В настоящее время в нашей стране производится 7 анатоксинов, около 20 противовирусных и более 20 антибактериальных вакцин. Часть из них является ассоциированными - т.е. содержащими антигены различных возбудителей, или одного, но в различных вариантах (корпускулярные и химические).

3.ВБИ. Лабораторная диагностика. В случае возникновения инфекционного заболевания (осложнения) во время пребывания больного в стационаре или после посещения поликлиники, а также вслед за медицинскими вмешательствами необходимо установить ятрогенную природу заболевания.

Инфекцию считают ятрогенной, если заболевание возникло после посещения поликлиники, где больной подвергался медицинским вмешательствам через промежуток времени не менее минимального инкубационного периода болезни. Для оппортунистических инфекций этот срок равен 2-4 дням, для инфекций, вызванных облигатно-патогенными микроорганизмами, он различен и определяется характером инфекционного заболевания.

Более надежные данные о ятрогенности возникшего заболевания дает микробиологическое исследование. Принципы его такие же, как при установлении возбудителя любого инфекционного заболевания, Однако в данном случае исследованию подвергается не только больной, но и медицинские работники и другие предполагаемые источники инфекции, включая объекты окружающей среды, которые могли послужить факторами передачи возбудителя. Выделение от больного больничного эковара, даже без установления источника и путей передачи возбудителя, является достаточным основанием для отнесения данного инфекционного заболевания к ятрогенным.

Микробиологический контроль за внутрибольничными инфекциями является обязательной частью надзора за лечебно-профилактическими учреждениями, в первую очередь за больничными стационарами. Он включает исследование больных и медицинского персонала на бактерионосительство, объектов окружающей среды и лекарственных препаратов с целью установления их микробной контаминации, прежде всего больничными эковарами.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Читайте также: