Возбудители кишечных бактериальных инфекций эшерихии

Эшерихиозы – заболевания, возбудителями которых является Escherichia coli. Различают энтеральные (кишечные, эпидемические) эшерихиозы – острые инфекционные болезни, характеризующиеся преимущественным поражением пищеварительного тракта, возбудителями которых являются диареегенные штаммы Е. coli, и парентеральные эшерихиозы, протекающие с поражением любых органов и вызываемые условно-патогенными штаммами Е. coli. Кишечная палочка была открыта Т. Эшерихом (1885). Значение Е. coli. Кишечная палочка – нормальный представитель микрофлоры толстой кишки; выполняет ряд полезных функций, в том числе антагониста патогенных кишечных бактерий, гнилостных бактерий, грибов рода Candida, принимает участие в синтезе витаминов группы В, Е, К2, частично расщепляет клетчатку. В толстом кишечнике обитают Е. coli, относящиеся к серогруппам О2, О7, О9 и др. Е. coli широко используется в научных и практических целях, ; являясь универсальной генетической моделью, объектом, широко применяемым в генетической инженерии и биотехнологии; ее также используют как санитарно-показательный микроорганизм для виявлення фекального загрязнения объектов окружающей среды. Однако Е. coli может причинить и вред человеку. Условно-патогенные штаммы, обитающие в толстой кишке, при ослаблении иммунной системы организма могут вызвать различные гнойно-воспалительные заболевания за пределами пищеварительного тракта: циститы, отиты, менингиты и даже колисепсис. Эти заболевания называют парентеральными эшерихиозами. Существуют также и безусловно патогенные штаммы Е. coli -диареегенные, или энтеропатогенные, кишечные палочки (ЭПКП), которые, попадая в организм извне, вызывают вспышки заболеваний, именуемых энтеральными (кишечными, эпидемическими) эшерихиозами.

Представители более чем 80 серогрупп Е. coli являются энтеропатогенными (например, О55; Olll; O15). От ЭПКП чаще страдают грудные дети, у которых иммунная система еще не сформировалась, не вырабатываются собственные иммуноглобулины, защищающие от грамотрицательных бактерий, а кислотность желудочного сока низкая. У детей развивается колиэнтерит. Но ЭПКП могут поражать и взрослых, причем эшерихиоз может протекать, например, по типу холеры или дизентерии. Кроме того, Е. coli может быть причиной пищевой ток-сикоинфекции.

Таксономия. Е. coli – основной представитель рода Escherichia, семейства Enterobacteriaceae, входящего в отдел Gracilicutes.

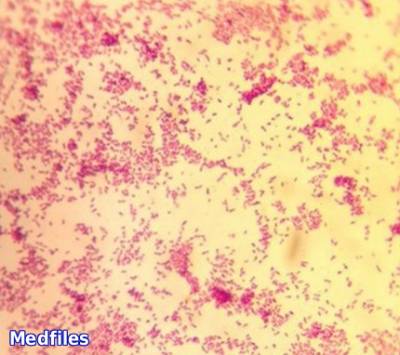

Морфология и тинкториальные свойства. Е. сої і – мелкие грамотрицательные палочки длиной 2-3 мкм, шириной 0,5-0,7 мкм с закругленными концами, в мазках располагаются беспорядочно; не образуют спор, некоторые штаммы имеют микрокапсулу; перитрихи; кроме жгутиков, иногда обнаруживаются пили.

Культивирование. Кишечная палочка – факультативный анаэроб; не требовательна к питательным средам, хорошо растет на простых питательных средах при температуре 37ºС и рН среды 7,2.7,4, вызывая диффузное помутнение жидкой среды и образуя обычные колонии на плотных средах. Для диагностики эшерихиозов широко используют дифференциально-диагностические среды Эндо, Левина и др.

Ферментативная активность. Е. coli обладает высокой ферментативной активностью. Кишечная палочка – представитель семейства Enterobacteriaceae, расщепляющий в течение 24 ч лактозу.

Антигенная структура. Кишечная палочка обладает соматическим (О), жгутиковым (Н) и поверхностным (К) антигенами. Каждый из антигенов неоднороден: О-антиген насчитывает более 170 вариантов, К-антиген – более 100, Н-антиген – более 50. Строение О-антигена определяет принадлежность к серогруппе. Штамм, имеющий свой набор антигенов, свою антигенную формулу, называется серологическим вариантом Е. coli. Например, штамм О55:К5:Н21 относится к серогруппе О55.

Факторы патогенности. Е. coli образует эндотоксин, оказывает нейротропное, пирогенное действие (ЭПКП). ЭПКП продуцирует экзотоксин, который, адсорбируясь на эпителии тонкой кишки, вызывает гиперсекрецию воды и хлоридов в просвет тонкой кишки и нарушает обратное всасывание натрия, что приводит к усилению перистальтики, поносу и обезвоживанию. У некоторых диареегенных эшерихий, как и у возбудителей дизентерии, обнаружен инвазивный фактор, способствующий проникновению бактерий внутрь клеток. Патогенность ЭПКП также может проявляться в нефротоксическом действии, возникновении геморрагии. К факторам патогенности относятся также пили и белки, способствующие адгезии, и микрокапсула, препятствующая фагоцитозу. Условнопатогенные и диареегенные кишечные палочки отличаются антигенной структурой и набором факторов патогенности.

Резистентность. Среди других энтеробактерий Е. coli отличается более высокой резистентностью к действию различных факторов окружающей среды.

Эпидемиология энтеральных эшерихиозов (парентеральные эше-рихиозы – см. раздел 13.1.7). Источником энтеральных эшерихиозов являются больные люди и животные. Механизм передачи инфекции фекально-оральный, основные пути передачи – пищевой, контактно-бытовой. Заболевание чаще носит характер вспышек.

Патогенез. Входные ворота инфекции – полость рта. Е. coli, попадая в тонкую кишку и обладая тропизмом к клеткам ее эпителия, адсорбируется на них с помощью пилей и белков наружной мембраны. Бактерии размножаются, погибают, освобождая эндотоксин, который усиливает перистальтику кишечника, вызывает диарею, повышение температуры, признаки общей интоксикации. Кроме того, кишечная палочка выделяет экзотоксин, обусловливающий более тяжелую диарею, рвоту и значительное нарушение водно-солевого обмена. ЭПКП, образующие другие факторы патогенности, оказывают соответствующее действие на организм, что и определяет клиническую картину болезни.

Клиническая картина. Инкубационный период продолжается от 2 до 6 дней. Заболевание начинается остро с повышения температуры тела, поноса, рвоты. Развивается обезвоживание, могут появиться кровь в испражнениях, признаки поражения почек. Формы энтеральных эшерихиозов могут быть различные – от бессимптомной до токсико-септической. Колиэнтериты являются одной из причин ранней детской смертности.

Иммунитет после перенесенного заболевания непрочный и непродолжительный.

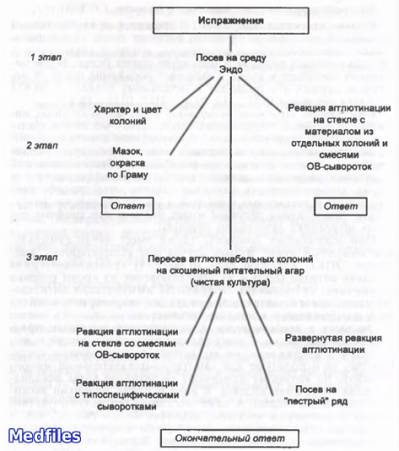

Микробиологическая диагностика. Основной материал для исследования – испражнения. Диагностика осуществляется с помощью бактериологического метода, при котором не только определяют род и вид выделенной чистой культуры, но и устанавливают принадлежность ее к серогруппе; внутривидовая идентификация заключается в определении серовара; обязательно определение антибиотикограммы.

Лечение. Для лечения заболеваний, вызываемых Е. coli, используют антибиотики.

Профилактика. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Возбудители бактериальных кишечных инфекций

Эшерихиозами называют инфекционные болезни, возбудителем которых является Escherichia coli, открытая в 1885 г. Т.Эшерихом.

Различают энтеральные (кишечные, эпидемические) и парентеральные эшерихиозы. Энтеральные эшерихиозы — острые инфекционные болезни, характеризующиеся преимущественным поражением ЖКТ. Они протекают в виде вспышек, возбудителями являются диареегенные штаммы E.coli. Парентеральные эшерихиозы — болезни, вызываемые условно-патогенными штаммами E.coli — представителями нормальной микрофлоры толстой кишки. При этих болезнях возможно поражение любых органов.

Таксономическое положение. Возбудитель — кишечная палочка — основной представитель рода (Escherichia) семейства Enterobacteriaceae (кишечных бактерий), относящегося к отделу Gracilicutes.

Морфологические и тинкториальные свойства. E.coli — это мелкие (длиной 2—3 мкм, шириной 0,5—0,7 мкм) грамотрицательные палочки с закругленными концами (рис. 12.1). В мазках они располагаются беспорядочно, не образуют спор, перитрихи. Некоторые штаммы имеют микрокапсулу, пили.

Культуральные свойства. Кишечная палочка — факультативный анаэроб, оптимальной температурой для ее роста является 37 °С, наиболее благоприятный рН среды 7,2— 7,4. E.coli не требовательна к питательным средам и хорошо растет на простых средах, давая диффузное помутнение на жидких и образуя обычные колонии на плотных средах. Для диагностики эшери-хиозов, как и других инфекций, вызванных энтеробакте-риями, широко используют дифференциально-диагностические среды с лактозой — Эндо, Левина и др.

Ферментативная активность. E.coli обладает большим набором различных ферментов, как общих для всего семейства Enterobacteriaceae, так и характерных для данного рода и вида. Наиболее важным отличительным признаком E.coli от других представителей семейства является ее способность ферментировать лактозу (в течение 24 ч).

Антигенная структура. Кишечная палочка обладает соматическим О-, жгутиковым Н- и поверхностным ^-антигена-ми. Каждый из них неоднороден: О-антиген имеет более 170 вариантов, А'-антиген — более 100, Я-антиген — более 50. Строение О-антигена определяет принадлежность к серогруппе. Штаммы E.coli, имеющие присущий им набор антигенов (антигенную формулу), называются серологическими вариантами (серовары). Например, штамм 055:К5:Н21 относится к серогруппе 055 (этот серовар вызывает у детей колиэнтерит).

Факторы патогенности. Все штаммы E.coli образуют эндотоксин, обладающий энтеротропным, нейротропным и пи-рогенным действием. Диареегенные эшерихии продуцируют экзотоксин, действующий аналогично экзотоксину холерного вибриона (см. раздел 12.1.6) и вызывающий значительное нарушение водно-солевого обмена. Кроме того, у некоторых штаммов, как и возбудителей дизентерии, обнаруживается инвазивный фактор, способствующий проникновению бактерий внутрь клеток. Патогенность диареегенных эшерихии также может проявляться в возникновении геморрагии, в нефро-токсическом действии. К факторам патогенности всех штаммов E.coli относятся пили и белки наружной мембраны, способствующие адгезии, а также микрокапсула, препятствующая фагоцитозу.

В зависимости от преобладания тех или иных факторов среди диареегенных эшерихии различают энтеротоксигенные (с преимущественной продукцией экзотоксина), энтероинвазивные (инвазивный фактор), энтерогеморрагические (геморрагический фактор) и энтеропатогенные (различные факторы) штаммы.

Резистентность. Среди других энтеробактерий E.coli отличается более высокой устойчивостью к действию различных факторов внешней среды; она чувствительна к дезинфектантам, быстро погибает при кипячении.

Роль E.coli. Кишечная палочка — представитель нормальной микрофлоры толстой кишки. Она выполняет много полезных функций: является антагонистом патогенных кишечных бактерий, гнилостных бактерий и грибов рода Candida. Кроме того, она участвует в синтезе витаминов группы В, Е и К2, частично расщепляет клетчатку. В толстой кишке обитают E.coli серогрупп 02, 07, 09 и др.

Помимо того что кишечная палочка необходима для нормальной жизнедеятельности организма человека, она имеет множество сфер применения. Во-первых, E.coli является универсальной генетической моделью и многие открытия генетики сделаны с ее помощью. Во-вторых, E.coli широко применяют в генной инженерии и биотехнологии в качестве рекомбинан-тного штамма для получения многих БАВ. В-третьих, ее используют как санитарно-показательный микроорганизм для выявления фекального загрязнения различных объектов внешней среды.

Однако E.coli может причинить и вред человеку. Штаммы, обитающие в толстой кишке и являющиеся условно-патогенными, могут попасть за пределы ЖКТ и при снижении иммунитета и их накоплении стать причиной различных неспецифических гнойно-воспалительных болезней (циститов, холециститов, коли-сепсиса и др.). Эти болезни называют парентеральными эшерихиозами.

Диареегенные штаммы E.coli, которые попадают в организм извне, могут вызывать вспышки энтералъных (эпидемических) эшерихиозов. Представители более чем 80 сероваров E.coli являются диареегенными (например, 015, 055, 0111, 0157).

Чаще от ЭПЭ страдают грудные дети, у которых иммунная система еще полностью не сформировалась; у них имеются только IgG, полученные от матери через плаценту (от грам-отрицательных бактерий защищают IgM); кислотность желудочного сока низкая; нормальная микрофлора только формируется. Энтеропатогенные штаммы у маленьких детей вызывают коли-энтерит.

Но диареегенные эшерихии способны поражать и детей более старшего возраста, а также взрослых. Причем эшерихиоз может протекать, например, по типу холеры (энтеротоксигенные штаммы), дизентерии (энтероинвазивные штаммы), геморрагического колита (энтерогеморрагические штаммы). Кроме того, E.coli может быть причиной пищевой токсикоинфекции.

Эпидемиология энтеральных эшерихиозов (парентеральные эшерихиозы ). Источником энтеральных эшерихиозов являются больные люди, реже животные. Механизм заражения — фекально-оральный, пути передачи — алиментарный, контактно-бытовой. Заболевание чаще носит характер вспышек.

Патогенез. Входные ворота инфекции — полость рта. E.coli, попадая в тонкую кишку и обладая тропизмом к клеткам ее эпителия, адсорбируется на них с помощью пилей и белков наружной мембраны. Бактерии размножаются, погибают, освобождая эндотоксин, который усиливает перистальтику кишечника, вызывает диарею, повышение температуры тела и другие симптомы общей интоксикации. Кроме того, кишечная палочка выделяет экзотоксин, обусловливающий более тяжелую диарею, рвоту и значительное нарушение водно-солевого обмена. Диареегенные эшерихии, образующие другие факторы патогенности, оказывают соответствующее действие на организм.

Иммунитет. После перенесенной болезни иммунитет непрочный и непродолжительный.

Микробиологическая диагностика. Основной материал для исследования — кал и рвотные массы. Диагностику осуществляют с помощью бактериологического метода. Определяют не только род и вид выделенной чистой культуры, но и принадлежность к серогруппе, что позволяет отличить условно-патогенные кишечные палочки от диареегенных. Внутривидовая идентификация заключается в определении серовара.

Лечение. Для лечения болезней, вызванных E.coli, применяют антибиотики с учетом антибиотикограммы, так как нередко встречаются антибиотикоустойчивые штаммы.

Профилактика. Проводят санитарно-гигиенические мероприятия.

| | | следующая лекция ==> | |

| Боротьба з небажаною деревно-кущовою рослинністю в смузі відведення | | | Возбудители дизентерии |

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Эшерихия — кишечная палочка, обитатель нормальной микрофлоры кишечника здорового человека. Эшерихии растут и размножаются в толстой кишке теплокровных животных. Большинство из них являются безвредными, а некоторые штаммы вызывают тяжелые инфекционные заболевания у людей — эшерихиозы. Эшерихиоз представляет собой бактериальный антропоноз, вызываемый патогенной кишечной палочкой и проявляющийся клиническими признаками интоксикационного и диспепсического синдрома.

Эшерихия коли (Escherihia coli) впервые была выделена из испражнений человека немецким бактериологом Эшерихом в конце 19 века. Г.Н.Габричевский первым обнаружил у кишечной палочки способность продуцировать токсины и подтвердил ее роль в развитии инфекционной патологии кишечника. Уже в 20 веке А.Адам подробно изучил свойства эшерихий и разделил их на типы. В 1945 году Ф.Кауфманом была разработана серологическая классификация E.coli, которая актуальна и в наши дни.

Кишечные палочки — сапрофиты, обитающие в живом организме и не вызывающие развития заболеваний. Эти микроорганизмы приносят пользу хозяину: синтезируют витамин K и В, предотвращают размножение и подавляют рост патогенной флоры в кишечнике, частично расщепляют клетчатку и перерабатывают сахара, синтезируют антибиотикоподобные вещества — колицины, которые борются с патогенными организмами, усиливают иммунитет. Если количество E.coli выходит за рамки обычного, человек обязательно почувствует недомогание.

Функции эшерихий в организме человека:

- Одной из основных и очень важных функций эшерихий является антагонистическая. Эшерихии являются антагонистами по отношению к шигеллам, сальмонеллам и гнилостным микробам. Благодаря чему подавляется рост микроорганизмов, относящихся к этим родам и видам. Антагонизм эшерихий в отношении шигелл и сальмонелл обусловлен из конкуренцией за источник углерода.

- Иммунотренирующая функция — микроорганизмы обеспечивают готовность иммунной системы к реакциям на последующие антигенные раздражители.

- Витаминообразующая — участвуют в энтеральном синтезе витаминов группы К, В, никотиновой и фолиевой кислоты.

- Участвуют в липидном и водно-солевом обмене.

- Участвуют в ферментативном расщеплении высокомолекулярных углеводов.

- Улучшают перистальтику кишечника и процессы всасывания питательных веществ в кишечном тракте.

Эшерихии обитают не только в ЖКТ человека. Они способны выживать на предметах окружающей среды. Их обнаружение во внешней среде свидетельствует о фекальном загрязнении. Именно поэтому эшерихию называют индикаторным микроорганизмом. Эшерихиоз распространен повсеместно. Сезонность патологии осенне-летняя.

В настоящее время встречается много разновидностей эшерихий:

- Лактозопозитивные,

- Лактозонегативные,

- Гемолитические, которые в норме должны отсутствовать.

Все они объединены в один род Escherichia и относятся к семейству Энтеробактерий. Некоторые серовары Escherihia coli способны вызывать коли-инфекции – эшерихиозы. Это острые энтериты и энтероколиты, которые часто проявляются внекишечными симптомами. Распространяется инфекция преимущественно фекально-оральным механизмом, который реализуется алиментарным и бытовым путем. Лечение патологии этиотропное и симптоматическое.

Эшерихии подразделяются на патогенные, токсигенные, инвазивные, геморрагические.

Согласно клинической классификации эшерихиозы бывают:

- Гастроэнтерические,

- Энтероколитические,

- Гастроэнтероколитические,

- Генерализованные.

По степени тяжести выделяют три формы эшерихиоза:

Этиология

Морфология. Возбудителем эшерихиоза является энтеропатогенная кишечная палочка. Эта короткая палочковидная бактерия со слегка закругленными концами отрицательно окрашивается по Граму. E. сoli – факультативный анаэроб, не образующий спор. Одни штаммы имеют жгутики и способны передвигаться, другие образуют капсулу.

Культуральные свойства. При исследовании фекалий здорового человека на среде Эндо обычно вырастают красные лактозопозитивные колонии кишечных палочек, нередко с металлическим блеском. Лактозонегативные культуры образуют колонии бледно-розового цвета. У детей до 3 лет их изучают в отношении принадлежности к патогенным штаммам. Гемолитические кишечные палочки в норме не должны обнаруживаться.

Патогенность. Все эшерихии с учетом своих патогенных свойств подразделяются на три большие группы:

- Непатогенные бактерии пожизненно заселяют толстый кишечник и выполняют свои полезные функции.

- Условно-патогенные также являются нормальными обитателями кишечника, но при попадании в другую среду приобретают патогенные свойства и вызывают различные заболевания.

- Патогенные эшерихии — возбудители острой кишечной инфекции.

- Пили и фимбрии, обеспечивающие адгезию и колонизацию слизистой кишечника,

- Плазмиды, способствующие проникновению микроба в клетки кишечного эпителия,

- Цитотоксин,

- Гемолизины,

- Эндотоксин термостабильный оказывает энтеропатогенное действие,

- Экзотоксин термолабильный легко разрушается на воздухе, оказывает нейротропное и энтеротропное действие.

Условно-патогенные эшерихии в большом количестве заселяют кишечник здорового человека. При попадании в другие локусы организма они вызывают различные патологии: в брюшной полости — перитонит, во влагалище – кольпит, в предстательной железе — простатит. Так, например, у здоровых людей в моче может обнаруживаться типичная эшерихия коли в количестве менее 10 в 3 степени колониеобразующих единиц. При показателе 10 в 4 степени специалисты подозревают наличие у больного пиелонефрита. У женщин с гинекологической патологией эшерихии могут быть обнаружены в мазке из цервикального канала. Проникновению возбудителя способствует несоблюдение правил интимной гигиены, анально-вагинальные контакты. При обнаружении кишечной палочки в мазке из зева проводят антибиотикотерапию.

Эпидемиология

Источник инфекции – больной человек, реконвалесцент или бактерионоситель. Фекально-оральный механизм передачи и распространения инфекции реализуется следующими путями:

Пищевой путь осуществляется при употреблении обсемененных продуктов питания: молока, мясных блюд, салатов, недостаточно обработанных кулинарных блюд, гамбургеров.- Контактно-бытовой путь осуществляется через инфицированные руки и предметы обихода. В наибольшей степени заражению подвержены лица, находящиеся в закрытом коллективе и не соблюдающие правила личной гигиены.

- Водный – инфекция распространяется при употреблении питьевой воды, загрязненной сточными водами или при ее использовании для полива урожая.

Восприимчивость к острой кишечной инфекции, вызванной эшерихиями, определяется возрастом человека, состоянием иммунной системы, патогенностью возбудителя, его биохимическими свойствами и влиянием на эпителий ЖКТ. Дети в возрасте до года, ослабленные хроническими заболеваниями лица и пожилые люди обладают наибольшей восприимчивостью к различным инфекционным процессам.

Патогенез

Эшерихии в кишечнике выделяют фактор колонизации, с помощью которого они прикрепляются к энтероцитам. После адгезии микробов на эпителии кишечника происходит повреждение микроворсинок. При дизентириеподобном эшерихиозе бактерии внедряются в клетки кишечника, при холероподобной кишечной инфекции эта способность отсутствует.

Основным фактором патогенности является энтеротоксин. Это белок, который оказывает особое влияние на биохимические процессы в кишечнике. Он стимулирует секрецию воды и электролитов, что приводит к развитию водянистой диареи и нарушению водно-солевого обмена. Слизистая оболочка кишечника воспаляется, на ней образуются эрозии. Через поврежденный эпителий всасывается в кровь эндотоксин. Ишемия и некроз кишки проявляются слизью и кровью в кале. В организме больного развивается обезвоживание, гипоксия, метаболический ацидоз.

Стадии развития эшерихиоза:

- Возбудитель проникает в организм человека пероральным путем,

- Он достигает кишечника,

- Микроб взаимодействует с клетками слизистой оболочки кишечника,

- Энтероциты воспаляются и отторгаются,

- Выделяются токсины,

- Нарушаются функции кишечника.

Симптоматика

У маленьких детей заболевание проявляется:

- Диспепсическими явлениями – рвотой, диареей, урчанием в животе, метеоризмом,

- Симптомами интоксикации и дегидратации при эшерихиозе — лихорадкой, ознобом, слабостью, недомоганием, отсутствием аппетита, бледностью кожи, капризностью, нарушением сна.

При прогрессировании патологии боль в животе становится нестерпимой, испражнения становятся кровянисто-гнойными. У ослабленных больных быстро развивается токсикоз, масса тела снижается. Возможна генерализация процесса.

У взрослых данная форма патологии протекает по типу сальмонеллеза. У больных сначала появляются признаки интоксикационного синдрома — разбитость, головная боль, лихорадка, миалгия, артралгия. Затем присоединяются диспепсические симптомы — резкая, схваткообразная боль в животе, тошнота, рвота, жидкий зеленоватый стул.

Дизентериеподобный эшерихиоз имеет острое начало и отличается слабовыраженными признаками интоксикации. В редких случаях температура может подняться до 38 °С. Обычно у пациентов возникает боль в голове, головокружение, слабость, схваткообразная боль вокруг пупка, тенезмы, понос. Жидкий стул повторяется до от 5 раз в сутки. В кале обнаруживают слизь и кровь.

Холероподобный эшерихиоз проявляется недомоганием, слабостью, тошнотой, схваткообразной болью в эпигастрии, рвотой. Иногда данная форма протекает безболезненно. Кал водянистый, без слизи и крови. Лихорадка обычно отсутствует.

При отсутствии своевременной и адекватной терапии развиваются тяжелые осложнения эшерихиоза: токсический шок, обезвоживание организма, сепсис, воспаление легких, почек, желчного пузыря, мозговых оболочек, головного мозга.

Диагностика

Эшерихии и обусловленные ими острые кишечные инфекции — одна из актуальных и сложным проблем современной медицины. Осуществление эффективного эпидемиологического надзора, действенной профилактики и терапии кишечных инфекций требует объективных представлений об этиологической структуре, которая в настоящее время расшифровывается недостаточно. В повседневной практике встречается упрощенный подход к этиологической диагностике ОКИ, вызванных эшерихиями. Когда диагноз ставится на основании лишь факта выделения каких-либо из этих бактерий из испражнений. Подобная расшифровка дезориентирует клиницистов и эпидемиологов, никак не способствуя правильному пониманию существа вопроса.

В числе важных лабораторных критериев в диагностике эшерихиозов считают следующие:

- Отрицательные результаты бактериологического исследования испражнений на патогенные микроорганизмы, проведенного своевременно и качественно в соответствии с существующими методами.

- Исключение выделенных эшерихий как следствие дисбактериоза. Обнаружение бактерий в стадии реконвалесценции расценивается как кишечный дисбиоз.

- Выделение кишечной палочки в первые дни заболевания, до начала этиотропной терапии.

- Использование количественных показателей, выделение эшерихии коли из 1 г испражнений в концентрации 10 5.

- Количественный метод бактериологического исследования испражнений, путем дозированного посева, обязательно применяют у всех детей до 1 года, госпитализированных по поводу спорадических случаев ОКИ.

- Использование количественной оценки бактериологического исследования секторным методом всем детям старше 1 года и взрослым для выяснения этиологии заболевания. В норме количество типичных эшерихий коли в 1 грамме кала у взрослых и детей составляет 107 – 108 .

Материалом для исследования является кал, сбор которого производят после дефекации из судна, горшка, пеленки стерильным шпателем или металлической петлей. Пробу отбирают из жидкой части последних порций с обязательным включением патологических примесей в количестве не менее 1 грамма и направляют в лабораторию, где производят бак посев материала на селективные и дифференциальные среды. После выделения и накопления чистой культуры изучают морфологические, биохимические и серологические свойства возбудителя, а затем определяют его чувствительность к антибиотикам.

В настоящее время еще одним перспективным диагностическим методом является ПЦР. С помощью него определяют в кале ДНК различных штаммов патогенных кишечных палочек.

Лечение

Лечение легких и средних форм эшерихиоза проводят амбулаторно, а всех остальных госпитализируют в инфекционное отделение стационара. Лечебно-охранительный режим включает постельный или полупостельный режим, удлиненный физиологический сон, диету.

Прогноз для взрослых и детей благоприятный. Запущенные формы эшерихиоза и генерализованная инфекция у детей первого года жизни могут привести к смерти больного.

Профилактика

Профилактические мероприятия, позволяющие избежать развития эшерихиоза:

Видео: кишечная палочка в программе “Жить здорово!”

Эшерихии (кишечная палочка)

История открытия.

Впервые были выделены из кишечника ребенка и описаны в 1885 г. немецким врачом-педиатром Теодором Эшерихом.

Таксономия. Семейство

E. сoli и другие, всего 5 видов

Морфология и тинкториальные свойства.

E. сoli представляют собой грамотрицательные прямые с закругленными концами палочки размером 0,4-0,-2-6 мкм, в мазках располагаются беспорядочно, подвижные (перетрихи), имеют микрокапсулу, пили I и II типов, спор не образуют.

Культуральные свойства.

E.сoli – факультативные анаэробы, хемоорганогетеротрофы. Не требовательны к условиям культивирования. Оптимальные условия культивирования: температура 37 С, рН 7,2-7,5, длительность культивирования – 24-48 часа. Хорошо растут на простых питательных средах (МПБ, МПА). В МПБ наблюдается рост в виде диффузного помутнения с последующим образованием осадка. На МПА образуют колонии в S-форме: слабовыпуклые полупрозрачные колонии с ровными краями и гладкой, блестящей поверхностью среднего размера. Возможен рост в R-форме (колонии с изрезанными краями, шероховатой поверхностью), иногда вырастают слизистые колонии (М-форма).

Дают характерный рост на дифференциально-диагностических средах: Эндо (малиновые колонии с металлическим блеском); Левина (темно-синие колонии с металлическим блеском), Плоскирева (розовые колонии с металлическим блеском), Ресселя и Олькеницкого. На кровяном агаре могут давать гемолиз .

Биохимические свойства.

E. сoli обладают высокой ферментативной активностью. Каталазоположительны и оксидазоотрицательны. Реакция Фогеса-Проскауэра отрицательная. Разлагают сахара (глюкозу, лактозу, маннит, арабинозу, сахарозу и др.) до кислоты и газа. Разложение лактозы до кислоты и газа является отличительным признаком эшерихий от других энтеробактерий. Восстанавливают нитраты в нитриты, образуют индол, аммиак, не продуцируют сероводород, не разжижают желатин.

Антигенная структура.

Антигенная структура сложная. Имеются О-, Н-, К- (L, В, А), М-антигены, фимбриальные, рибосомные и многие другие антигены. При сероидентификации наибольшее значение имеют О-, Н-, К- антигены.

* О – соматический антиген, липополисахарид клеточной стенки, термостабильный, спиртоустойчивый, групповой (?171 серогруппа).

* Н – жгутиковый антиген, белок флагеллин , типовой (более 57 серотипов).

* К – капсульный антиген , кислый полисахарид, тоже типовой (более 97 серотипов). К-антиген не однороден – в зависимости от устойчивости к температуре выделяют 3 его разновидности :

- L – термолабильный антиген (разрушается при нагревании до 600С);

- А – термостабильный (выдерживает 2-3-часовое кипячение);

- В – промежуточный по термолабильности между А и L (выдерживает нагревание до 60С в течение часа, но разрушается при кипячении).

Серовары эшерихий обозначают с указанием антигенной формулы: О26:К60: Н2…

* эндотоксин – оказывает на организм человека пирогенное и токсическое (снижение АД, нейротоксичность) действие, подавляет фагоцитоз;

* экзотоксины образуют некоторые штаммы кишечной палочки:

- цитотоксин с гемолитическим и некротическим действием (ЭИКП, ЭГКП).

2. Структурные и химические компоненты клетки:

* пили I (адгезия) и II (конъюгация) типов;

* капсула и Т-белок клеточной стенки (адгезия, подавление фагоцитоза);

* плазмиды (у E. сoli обнаружены Col-, R-, F-, Hly-, Ent-плазмиды, а также плазмиды, кодирующие синтез факторов адгезии).

Резистентность.

E. сoli обладают хорошей выживаемостью во внешней среде, сохраняются в почве и воде несколько месяцев. При 56С гибнут в течении 1 часа, нагревание до 60С выдерживают не более 15-20 мин, при кипячении погибают мгновенно. Чувствительны к дезинфицирующим средствам и антибиотикам.

Экология и роль в патологии.

Различают условно-патогенные и диареегенные E. сoli.

Условно-патогенные E. сoli входят в состав микрофлоры кишечника человека, млекопитающих, птиц, рептилий и рыб. С испражнениями E. сoli выделяются в окружающую среду. Кишечная палочка является санитарно-показательным микроорганизмом, ее обнаружение свидетельствует о свежем фекальном загрязнении объектов внешней среды.

Условно-патогенные E. сoli вызывают эндогенные гнойно-воспалительные процессы различной локализации (инфекции мочевыводящих путей, нагноение ран, холецистит, аппендицит, перитонит, конъюктивит, отит, пневмонии, менингиты…) вплоть до сепсиса, чаще на фоне ИДС.

Диареегенные E. сoli являются возбудителями экзогенных инфекций – эшерихиозов (острые кишечные заболевания, протекающие по типу энтеритов и энтероколитов) и пищевые отравления.

Эпидемиология.

Заболевания, вызванные E. сoli, распространено повсеместно.

Источник инфекции: больные и бактерионосители.

Механизм передачи: фекально-оральный (пути: пищевой, контактно-бытовой и реже водный).

Патогенез и клинические проявления.

Диареегенные серовары кишечной палочки разделены на 5 групп:

Кроме вышеперечисленных выделяют диффузноприлипаемые кишечные палочки (пока недостаточно изучены).

Морфологически представители разных групп не отличимы друг от друга; их дифференцируют по антигенной структуре и по факторам патогенности.

ЭПКП – вызывают эшерихиозы у детей до 1 года (чаще у детей, находящихся на искусственном вскармливании). Возбудители поражают эпителий тонкого кишечника: адсорбируясь на поверхности энтероцитов за счет белка наружной мембраны (интимина), размножаются здесь и повреждают микроворсинки, вызывая их отторжение. Развивающаяся при этом воспалительная реакция обусловлена действием эндотоскина, который освобождается при разрушении кишечных палочек. Основные клинические проявления: диарея, рвота, срыгивание пищи, признаки обезвоживания организма, гипотрофия. Течение болезни – тяжелое, может длиться неделями.

ЭТКП вызывают холероподобные заболевания у детей и взрослых. При помощи пилей они прикрепляются к эпителию нижних отделов тонкого кишечника, размножаются благодаря CF (фактор колонизации) и продуцируют 2 типа токсинов: LT (термолабильный, по механизму действия напоминает экзотоксин холерного вибриона) и ST (термостабильный). LT и ST увеличивают в клетках эпителия содержание цАМФ и цГМФ соответственно, что вызывает нарушение транспорта молекулярного железа и повышенному выходу воды из клеток. Это нарушает водно-солевой баланс в кишечнике и приводит к развитию водянистой диареи. Заболевание по характеру течения напоминает легкую форму холеры (в литературе его часто называют диареей путешественников).

ЭИКП вызывают дизентериеподобное заболевание у детей и взрослых. Адсорбируются на клетках эпителия нижних отделов толстой кишки, проникают внутрь клеток, размножаются, выделяют шигеллоподобный токсин и разрушают клетки. Распространяясь по межклеточным пространствам, они поражают соседние клетки, образуя язвы. Клинические симптомы: вначале – водянистая диарея, затем в испражнениях появляется примесь слизи и крови.

ЭГКП – возбудители геморрагической диареи и гемолитического уремического синдрома, поражая преимущественно детей. Возбудители выделяют шигелоподобный цитотоксин, вызывающий разрушение эндотелия сосудов (блокирует синтез белков на рибосомах) кишечника и почек, в результате чего развиваются ишемия и некроз клеток. Клинически наблюдается геморрагический колит (кровавый понос) и гемолитический уремический синдром (гемолитическая анемия и почечная недостаточность), которые протекают тяжело и нередко с летальным исходом.

ЭАКП (описаны в 1985 г.у) способны быстро прикрепляться к поверхности клеток и колонизировать разные отделы кишечника, но чаще поражают толстую кишку. Цитотоксинов они не образуют, в клетки не проникают. Клинически заболевание характеризуется упорным диарейным синдромом.

Иммунитет.

После перенесения эшерихиозов формируется гуморальный типоспецифический иммунитет, наблюдается выработка местного иммунитета (SIgA). Образующие антитела не обладают протективными свойствами.

У детей первого года жизни пассивный трансплацентарный иммунитет обеспечивается проходящими через плаценту антителам и антителам, поступающими с материнским молоком. Также с женским молоком передаются и мукополисахариды, способствующие размножению лакто- и бифидобактерий – антагонистов возбудителей эшерихиозов.

Микробиологическая диагностика.

Исследуемый материал: при кишечных эшерихиозах – испражнения, рвотные массы, у грудных детей мазки из зева, при эндогенной инфекции – материал из соответствующего очага (моча, отделяемое раны, кровь…).

1. Бактериоскопический метод.

2. Бактериологичекий метод (основной) – выделение чистой культуры возбудителя, ее идентификация, определение чувствительности к антибиотикам.

3. Серологический метод:

* РА с поли-(ОВ) и моновалентными агглютинирующими эшерихиозными сыворотками;

4. Молекулярно-биологический метод (ПЦР, ДНК-зонды).

Специфическая профилактика не разработана.

Неспецифическая профилактика: ранняя диагностика, изоляция больных, регулярное профилактическое обследование работников детских учреждений и ЛПУ. Большое значение имеет строгое соблюдение санэпидрежима в этих учреждениях.

Принципы терапии: диета, ХТП (нитрофураны, фторхинолоны), при генерализованных формах – антибиотики с учетом чувствительности, спецефическое лечение – коли-бактериофаг, лакто- и бифидосодержащие пробиотики.

Читайте также: