Лепра болезнь в средневековье

От нее умирали цари, воины, священники. В Палестине существовал целый рыцарский орден лазаритов, посвященный Святому Лазарю, по преданию болевший лепрой.

Признаки лепры

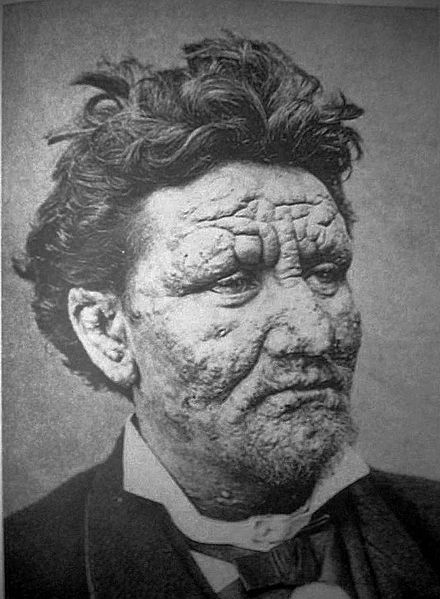

Рыцари, возвращаясь из Крестовых походов, несли на себе эту заразу, которая довольно длительное время себя не проявляла. Потом человек покрывался пятнами и наростами и делался гниющим заживо инвалидом. Он терял возможность чувствовать даже самую острую боль.

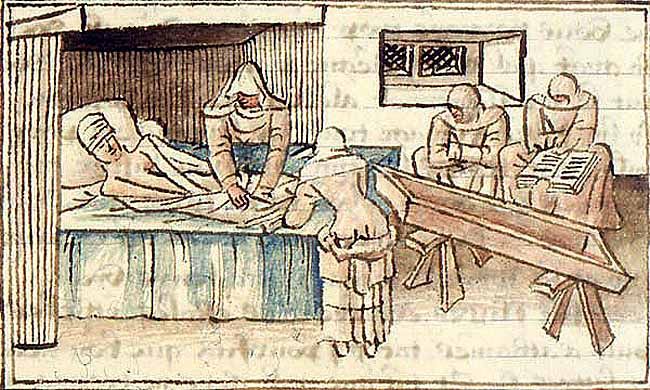

Служители церкви объявили, что проказа – это божественная кара за особо страшные грехи и прокаженных следует отлучать от служения богу, изолировать и пытаться очистить. При появлении первых признаков проказы человека отпевали в церкви, как если бы он был уже мертв, после чего ему давали одежду с капюшоном из черной материи, на которой был особый предупредительный знак в виде скрещенных рук.

Несчастного снабжали специальной шляпой с белой лентой, трещоткой или колокольчиком для предупреждения здоровых людей о приближении больного. При звуках такого колокольчика люди в страхе разбегались.

Боязнь заражения лепрой была настолько сильна, что для изоляции прокаженных создали особые приюты – лепрозории, где больные были обречены на медленную смерть.

Первый лепрозорий известен в Западной Европе с 570 года. В период крестовых походов их число резко увеличилось. В начале XIII века на территории Европы находилось 19 тысяч таких приютов.

В лепрозориях действовали строгие правила. Чаще всего они помещались на окраине или за городской чертой, чтобы уменьшить контакты прокаженных с жителями города. Иногда родственникам позволялось посещать больных.

Как лечили проказу?

Против проказы были бессильны все известные средства: не помогали ни диета, ни очищение желудка, ни даже настой мяса гадюк, считавшийся самым действенным лекарством при этой болезни.

Лечить зараженных пытались при помощи снадобий с растворенным золотом, кровопусканием и ваннами с кровью гигантских черепах.

Прокаженному человеку запрещалось входить в церковь, прикасаться к чужим вещам, говорить с людьми, стоя против ветра. Если больной выполнял все эти правила, ему предоставлялась свобода просить милостыню.

К началу XIV века уровень смертности от лепры резко упал, но вряд ли из-за того что научились лечить больных. Просто инкубационный период болезни продолжается от двух до двадцати лет. Зафиксированный рекорд составляет сорок лет.

Сегодня проказа не относится к массовым заболеваниям, но, по данным ВОЗ, в мире ею страдают около одиннадцати миллионов человек. Начиная с 1953 года, 30 января отмечается Всемирный день помощи больным проказой.

Как отмечал норвежский исследователь Ганс Хансен, открывший возбудителя болезни, главные враги проказы, это мыло и чистые руки.

Проказа, окутанная туманом легенд и страхов, обрела массу имён — финикийская болезнь, крымка, болезнь Святого Лазаря. Из древнеегипетских папирусов известно, что проказа не раз появлялась в Египте. Ещё врачи фараона Мернептаха, сына Рамсеса II, первыми высказали мысли об изоляции прокажённых.

Финикийцы, заразившись проказой от древних египтян, разнесли её по всей Европе, дав болезни своё имя. Недуг не щадил никого — цари, воины, священники — никто не мог избежать этой печальной участи. Известная миру с библейских времён под именем лепра, болезнь тихо и неустанно находила свои жертвы на пространствах средневековой Европы.

Живые покойники

Железные люди

Не обошла беда и закованных в железо крестоносцев: на территории завоёванной ими Палестины появилось множество прокажённых, лечившихся в лепрозории за стенами Иерусалима. Рыцари, возвращавшиеся из походов, не знали, что заражены, и лишь со временем недуг обезображивал тела больных — человек покрывался пятнами, чешуйчатыми наростами, превращаясь в заживо гниющего инвалида, переставая чувствовать даже самую острую боль. Несчастные воины не знали, что инкубационный период страшной болезни длится от 2 до 20 лет. Страдальцы были вынуждены доживать свой печальный век, находясь в полной изоляции лепрозориев.

Тогда-то и началась любопытная история ордена прокажённых рыцарей, наводивших на противника страх одним своим видом. Начало второго тысячелетия стало временем основания крестоносцами в Палестине одного из самых необычных военно-монашеских орденов за всю историю подобных организаций. Сначала это была самая обычная больница для прокажённых в Иерусалиме, среди которых оказывалось немало рыцарей. Монахи в ней оказывали помощь несчастным. В 1098 году многие заражённые рыцари объединились в Военный и госпитальерский орден Святого Лазаря Иерусалимского. Хотя до 1255 года Святым престолом в Риме орден не признавался, у рыцарей-лазаритов были сильные покровители. С проказой, лютовавшей в Европе и на Ближнем Востоке, знать была хорошо знакома и понимала, что однажды кому-то из них могут понадобиться забота и знания монахов ордена. Инфекция не отличала бедняка от знатного дворянина, и никто не был застрахован от ползучего гниения проказы, поразившей даже одного из иерусалимских правителей, короля Балдуина IV Прокажённого.

Поэтому европейские короли и благоволили больным, но не сломленным рыцарям. Орден постепенно набирал силу не только на Святой Земле, но и в Европе. Большую часть времени лазариты проводили, ухаживая за больными. Но после захвата Салах ад-Дином Иерусалима в 1187 году, рыцари ордена решили участвовать в боевых действиях и неоднократно вступали в бои. А во время Третьего крестового похода отряд прокажённых воинов, бросавшихся в бой с открытыми забралами, наводил невероятный ужас на сарацин, боявшихся заразиться этой непонятной болезнью. Однако в битве при Форбии в 1244 году все рыцари ордена вместе со своим магистром погибли.

Средневековые эскулапы

Страх перед лепрой был так велик, что для изоляции больных с VI века во Франции стали создавать особые приюты — лепрозории, обычно на окраине города или в безлюдных местах. Так прокажённые обрекались практически без лечения на медленную и верную гибель. Первый лепрозорий известен в Западной Европе с 570 года. В период крестовых походов их число резко увеличилось. В начале XIII века на территории Европы было уже несколько тысяч таких приютов. В них имелись общие палаты, часовни и даже кладбища. Заразных пациентов хоронили в глубоких и тщательно выкопанных могилах. На них устанавливали особенные надгробия. Лишь после куда более опустошительных эпидемий чумы прокажённых перестали сторониться, но на ситуацию в целом это мало повлияло.

Лечили проказу, как умели. Точнее, как не умели. Поэтому неудивительно, что известные тогда средства не помогали. Диета и очищение желудка, настойка на гадюках и даже клубки паучьей паутины, принятые натощак, как полагали доктора того времени, были главными способами лечения этой болезни. Врачевать пытались даже снадобьями с растворами золота, кровопусканиями или ваннами с кровью гигантских черепах.

Лишь волна средневековой Чёрной смерти — чумы смогла переломить ситуацию. Число больных проказой резко пошло на убыль — прокажённые, имевшие слабый иммунитет, умирали намного чаще здоровых людей, поэтому после каждой вспышки чумы лепрозории просто пустели.

Всемирный день борьбы с лепрой отмечается 30 января как напоминание о существовании болезни с многовековой историей. Проказа не исчезла вместе со средневековой антисанитарией: по данным ВОЗ, число новых заболевших в 2016 году — 173 358 человек. Больше всего случаев заражения — в Африке и Азии, но риск не стремится к нулю и в развитых странах.

Описание проказы встречается и в многочисленных отрывках Библии, причем как в Новом, так и в Ветхом завете. Для христиан и иудеев проказа — божья кара за неправедное поведение, поэтому больные подвергались дополнительному порицанию. Церковные отцы Григорий Великий и Исидор Севильский писали о прокаженных как о еретиках. У простолюдинов проказа стала синонимом наказания за распутство и похотливость.

Эпидемии лепры случались периодически, как и вспышки других инфекций. Рост заболеваемости был зафиксирован в XII–XIII веках, в эпоху крестовых походов. Во Франции насчитывалось около 2 тыс. лепрозориев, в то время как в Англии и Шотландии — 220 для размещения примерно 1,5 млн человек.

Лепрозорий — эндемичная зона и организационный центр по борьбе с проказой. В Средневековье — изолированная территория для больных лепрой, обреченных на медленную смерть, гниение заживо.

Сегодня стратегия борьбы с лепрой запрещает травлю на законодательном уровне. Тем не менее, из-за низкой осведомленности людей больные до сих пор подвергаются травле и остракизму. В России всего четыре учреждения занимаются конкретно болезнью Хансена: НИИ по изучению лепры в Астрахани, Сергиево-Посадский филиал Государственного научного центра дерматовенерологии, Терский лепрозорий в Ставрополье и лепрозорий Краснодарского края.

Лепру считали наказанием грешников, которое в корне меняло внешний вид человека. Уродливая внешность — только самый яркий и финальный симптом болезни Хансена. Первый симптом всех больных — онемение и потеря чувствительности к температурным изменениям, отсутствие ощущения жара или холода. Дальше пораженные участки лишаются ощущений легкого касания, боли и, наконец, сильного надавливания. Дальше сценарии болезни расходятся: у лепры три основных типа, для каждого из которых свойственны разные симптомы.

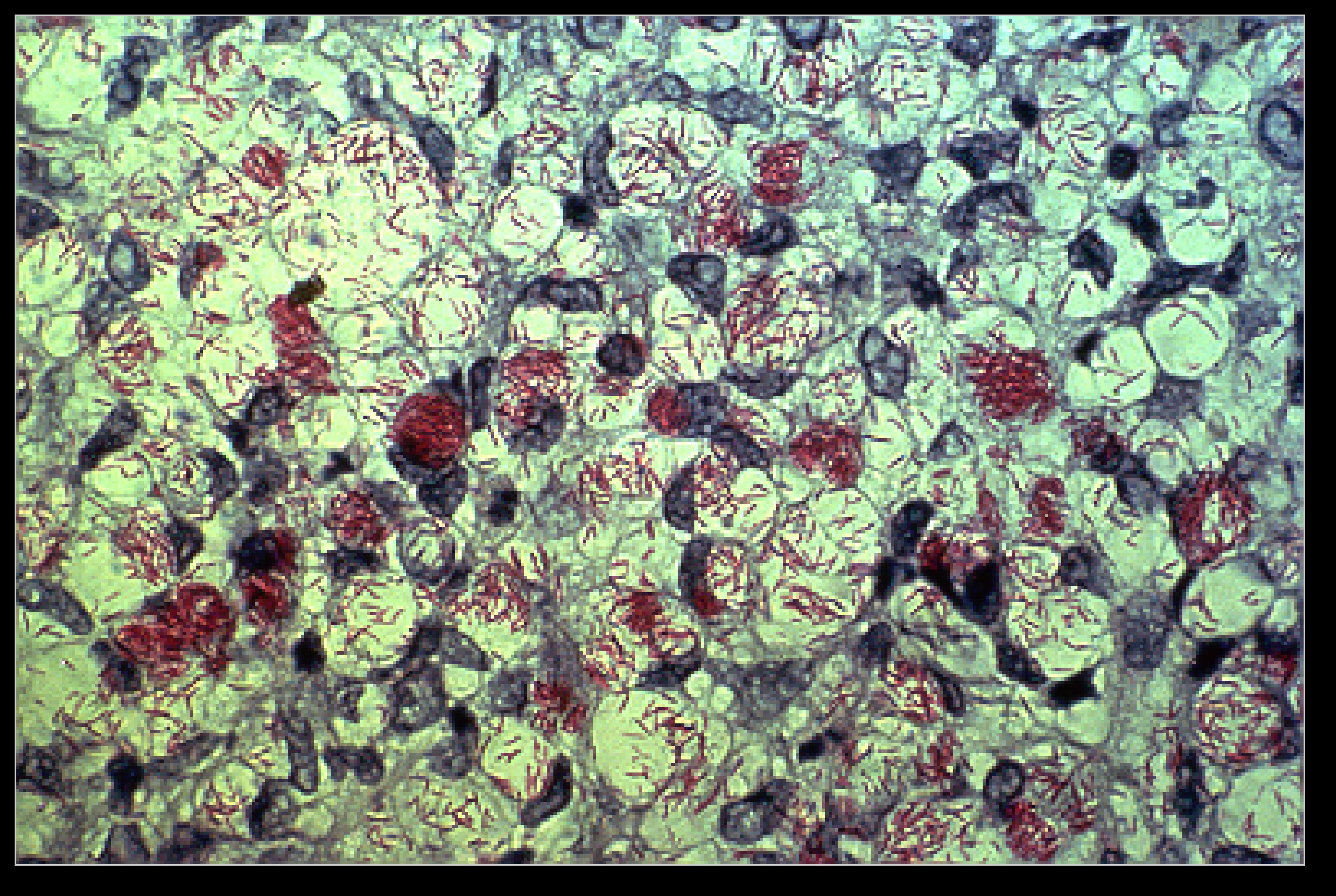

Mycobacterium leprae — тип бактерии с высоким содержанием гуанина и цитозина, вызывающий хроническое гранулематозное заболевание — лепру. Это единственная известная бактерия, которая поражает нервную ткань организма.

Даже исключив из круга общения зараженных людей, нельзя быть уверенным в безопасности. Бактерия-возбудитель может передаваться не только респираторным путем, но и через воздействие насекомых, зараженную почву или воду. Хотя у ученых нет законченного списка распространителей заболевания, большинство точно признает воздушно-капиллярный путь передачи.

Возбудители лепры появляются в организме с помощью слизистых оболочек, попадая в нервные окончания, кровеносную и лимфатическую системы. На этом этапе не происходит видимых изменений кожных покровов или организма вообще.

У людей, заразившихся от одного и того же источника, в одинаковых условиях могут развиться разные формы лепры с разными последствиями. Это значит, что вирулентность, то есть сумма болезнетворных свойств микроба, не влияет на характер болезни.

M. leprae выживает в человеческом организме в течение нескольких часов или дней, и затем либо приживается, либо сталкивается с иммунной защитой организма.

Иммунитет человека не дает проказе прижиться в организме. Даже в эндемичных районах заболевания скорость распространения лепры минимальна, а болезнь редко прогрессирует до клинических уровней при наличии необходимого лечения.

Из-за долгого инкубационного периода заболевания, от 9 месяцев до 20 лет, раньше проказа оставалась незамеченной вплоть до появления явной симптоматики. Сегодня для диагностики формы заболевания есть несколько действенных, но довольно трудоемких способов.

При любом из видов диагностики медиками учитываются нахождение в эндемичном районе, контакты с больными, данные непосредственного осмотра: наличие и длительность кожных высыпаний, признаки нарушения работы нервных окончаний.

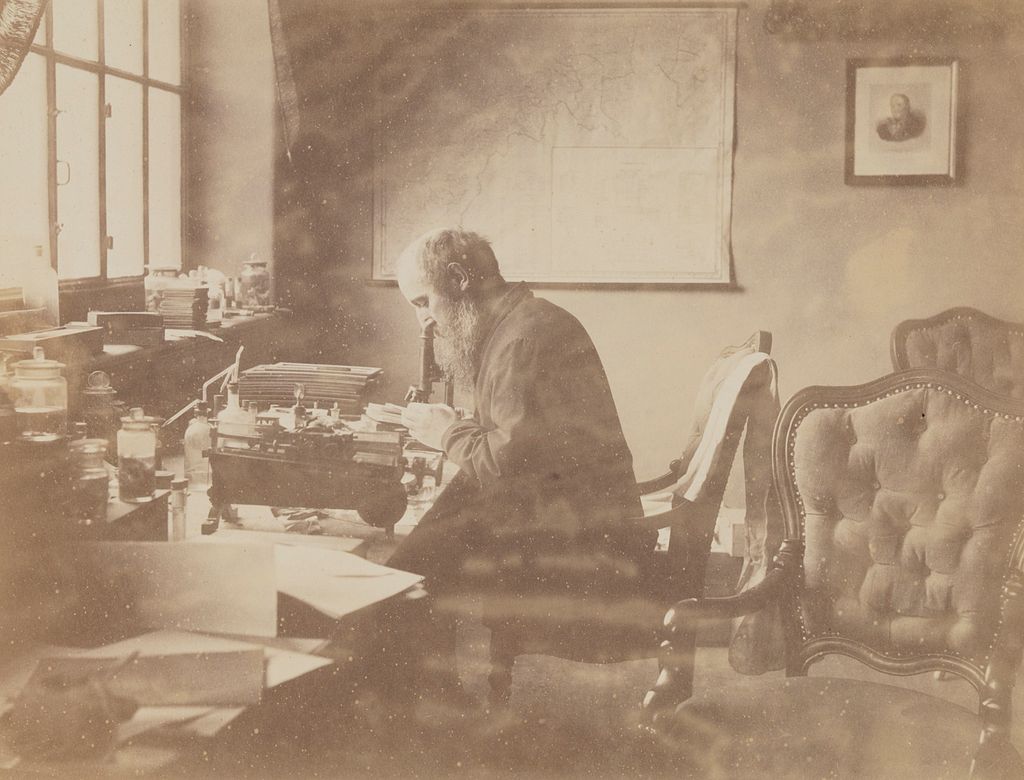

Норвежец Герхард Хенрик Армауэр Хансен был первым человеком, обнаружившим микроб, вызывающий проказу. Бактерия Mycobacterium leprae была открыта им в 1873 году с помощью микроскопа. Хотя способы лечения заболевания оставались неизвестными, открытие возбудителя принесло облегчение больным и их родственникам: найденная естественная причина прекратила гонения на прокаженных и их детей.

Герхард Хансен — норвежский врач, известный открытием и идентификацией бактерии Mycobacterium leprae в 1873 году как агента, вызывающего лепру.

Проказа до Хансена в основном рассматривалась в качестве наследственной или же имеющей миазматическое происхождение болезни. На основе эпидемиологических исследований Хансен сделал вывод, что проказа является болезнью с конкретной причиной.

В феврале 1873 года Герхард Хансен, рассматривая материал больного под микроскопом, внезапно увидел в клетках крохотные палочки. Он объявил об обнаружении Mycobacterium leprae в тканях всех больных, хотя не распознал их как бактерии, — и получил незначительную поддержку.

В 1879 году молодой немецкий ученый Альберт Нейссер приехал в Берген, чтобы изучить болезнь проказы. Хансен передал ему образцы тканей. Нейссер успешно окрасил бактерии и объявил о своих выводах в 1880 году, заявив, что обнаружил организм, вызывающий заболевание, без упоминания Хансена. Это привело к серьезному спору о приоритете в открытии бациллы проказы.

Благодаря усилиям Хансена в 1879 году было запрещено свободное передвижение больных проказой по стране, а в 1885 году он добился принятия закона, предусматривающего обязательную изоляцию больных лепрой в стационарах или на дому и систематические медосмотры лиц, контактировавших с больными. Эта система показала такую эффективность, что послужила основой для законодательства многих европейских стран в отношении больных лепрой.

Коллеги не поддержали доктора и не поняли важности его открытия. Впрочем, и сам Хансен не распознал микроб как бактерию, а потому не получил поддержки научного сообщества. Кроме того, изучение Mycobacterium leprae затруднялось особенностями роста на питательных средах: в отличие от похожей по свойствам туберкулезной палочки, бактерия лепры не росла в питательном растворе чашки Петри.

Лепру лечили практически народными методами вплоть до 40-х годов XX века. Больным назначались инъекции масла из ореха чаульмугры. Процедура была крайне неприятной и доставляла большие страдания больным. При этом полезность метода ставилась под сомнение. Ситуация изменилась в 1941 году, когда сульфоновый препарат промин был впервые использован в качестве лекарства.

Тест промина прошел в Центре заболеваний имени Дж. Лонга в Карвилле, штат Луизиана. Появившись в 1921 году, Центр стал местом исследования лепры и борьбы с ней.

Спустя десятилетие стагнации в исследованиях в 70-х на Мальте провели первый успешный опыт лечение болезни Хансена полихимиотерапией: комбинированным мультидраговым лечением, сочетающим в себе курс из нескольких препаратов. В 1981 году ВОЗ создала рекомендованный список препаратов для лечения мультибацилярной лепры: дапсон, рифампицин и клофазимин. Больные с олигобацилярнной формой заболевания принимают только рифампицин и дапсон. Монотерапия лепры неприемлема. Лечение только одним препаратом из списка делает бактерии резистентными. Они приобретают сопротивляемость, а воздействие лепры на организм усугубляется.

Каждое из лекарств выполняет собственную функцию в комплексном лечении. Дапсон прекращает размножение бактерий и замедляет ферментативную реакцию двух дигидрофолатов, ключевых ферментов биосинтеза M. leprae. Рифампицин уничтожает бактерии и блокирует синтез РНК. Загадочное действие оказывает клофазимин — не до конца изученное антибактериальное свойство препарата, скорее всего, блокирует матричные функции ДНК и дает результаты на дапсонрезистентных формах M. leprae.

В 1997 году ВОЗ установила продолжительность курса лечения лепры: от шести месяцев до года. Рецидивы заболевания минимальны, и лепру называют почти побежденной болезнью. Исследование перешло на новый этап: разработку вакцины, которая предупредит развитие болезни или сможет прекращать ее долгий инкубационный период.

Если схема лечения продумана и работает, а количество больных по всему миру не превышает 11 млн человек, то проблема почти решена. Тем не менее, российские лепрозории существуют до сих пор, а количество заражений остается стабильным. Почему это происходит и зачем люди продолжают изучать лепру?

Комбинированная терапия не исключает развития резистентности, а сами пациенты, не всегда переезжающие в лепрозории, могут нарушать курс приема препаратов из-за его длительности и комплексности. Кроме того, нестабильный клофазимин в России не зарегистрирован, поэтому лечение проходит только по схеме олигобацилярнной формы заболевания. Сегодня в Астрахани разрабатываются лекарственные аналоги и новые схемы терапии, менее продолжительные и более эффективные.

Диагностика и профилактика лепры важна еще и потому, что человечество живет в эпоху глобализации. Европейские мигранты приезжают из высокоэндемичных стран Африки и Южной Америки, и единственная гарантия здоровья без специального обследования — отсутствие явных признаков заболевания. В России въезжающие в страну обязаны проходить медицинское освидетельствование, но проработанной методики этой процедуры пока нет. Тем более, можно ли игнорировать болезнь, которая до сих пор уносит жизни в Южной Азии и Африке? Это вопрос этики, который определяет стратегии развитии медицины развитых стран. Лепра для европейца стала кошмаром из прошлого, но пренебрежение заболеванием в настоящем может привести к плачевному повторению эпидемий Средневековья.

Проказа уже достаточно изучена, и известно, что заболевание не передаётся при простом прикосновении больного и не всегда приводит к смерти. Но в Средневековой Европе проказы боялись больше, чем современные люди опасаются СПИДа или рака.

Первые упоминания о болезни встречаются в письменных памятниках, относящихся к XV–X векам до н. э. Вполне вероятно, что в древности проказу путали с другими кожными заболеваниями, например с псориазом.

Проказа внушала страх и отвращение, так как долгое время была неизлечима, приводила к неминуемой инвалидности и смерти. Именно это стало основой предрассудков, лепрофобии и дискриминационного отношения к больным.

Виды лечения того времени, такие как очищение желудка и кровопускания, были бессильны.

Пик заболеваемости проказой приходится на период с XII по XIV века, когда инфекция поражала население практически всех европейских стран.

С появлением первых лепрозориев жизнь больных проказой приобрела более цивилизованный облик. Лепрозориями стали места, где жили заболевшие, обычно они находились вблизи монастырей.

К концу XVI века проказа исчезла в большинстве европейских стран. Почему именно проказа отступила — до конца не ясно, но многие видят причину в эпидемии чумы, которая в первую очередь поразила ослабленные организмы людей, уже больных проказой.

Подъём заболеваемости был отмечен лишь в период расцвета афро-американской работорговли. Сегодня лепра наиболее широко распространена в странах Африки, Азии и Южной Америки. В Америке больных лечат только амбулаторно, в России случаи заболевания выявляются раз в несколько лет, но в стране действуют четыре лепрозория.

Герхард Хансен и Рауль Фоллеро

Два человека в истории этой болезни сыграли заметную роль. Герхард Хансен, норвежский врач, знаменит тем, что в 1873 открыл возбудитель лепры. Он объявил об обнаружении Mycobacterium leprae в тканях всех больных, но он не распознал их как бактерии и получил незначительную поддержку коллег. Позже выяснилось, что микобактерии лепры близки по своим свойствам к туберкулёзным, но не способны к росту на искусственных питательных средах, что затрудняло изучение проказы.

Кроме этого, известны случаи, когда врачи заражали сами себя, чтобы узнать закономерности развития этой страшной болезни. Так, в середине XIX века врач Даниель Корнелиус Даниельсен в течение 15 лет ставил эксперименты, вводя себе кровь и гной прокажённых, но стать прокажённым у него так и не вышло.

Вопреки предрассудкам

Проказа не передаётся при простом прикосновении больного и далеко не всегда смертельна. Лишь около 10 % лиц, подвергающихся опасности заражения, действительно заболевают ею. Большинство же людей обладает необходимым уровнем иммунологической защиты от возбудителя.

В основном заражение происходит из-за длительного прямого кожного контакта, реже — при вдыхании бактерий, попадающих в воздух из полости носа или рта больного. Есть версии, что к лепре клинически восприимчивы только 30 % людей и что само заболевание носит генетически обусловленный характер. Но, несмотря на то, что некоторые особенности заболевания всё ещё служат предметом спора учёных, известны два основных типа проказы:

Туберкулоидный — поражается в основном кожа, периферические нервы, иногда — внутренние органы. Образования на коже нечувствительны, асимметричны, красновато-коричневого цвета. Туберкулоидная лепра в 40 раз менее заразна по сравнению с лепрозной формой.

Также выделяют пограничную форму заболевания, которая обычно развивается в какой-либо из двух основных типов. Ювенильная форма проказы возникает у детей, выражается в множестве малозаметных пятен на коже. Неопределённая форма самая благоприятная — на коже появляются несколько пятен, но спустя несколько месяцев пятна исчезают, будто болезнь проходит сама собой.

Для постановки точного диагноза на фоне клинических признаков всегда проводится бактериоскопическое и гистологическое исследования.

Лечение и личная профилактика

В 50-е годы в практику вошли сульфоновые препараты, которые обеспечивали выздоровление после 2–8 лет лечения. Сейчас в арсенале врачей имеются эффективные препараты для лечения лепры, и при своевременной диагностике болезнь полностью излечивается. Но продолжительность курса в среднем занимает около трёх лет. Человека лечат либо в лепрозории, либо по месту жительства, если установлено отсутствие возбудителя.

Профилактика проказы заключается в тщательном соблюдении правил личной гигиены. По словам самого Герхарда Хансена, чистота и мыло — главные враги проказы.

Сегодня проказа не относится к массовым заболеваниям, но, по данным ВОЗ, в мире ею страдают около 11 млн человек. С одной стороны, проблема смертности и распространения проказы решена, с другой — важно помнить о существовании этого заболевания. И сегодня актуальна проблема поздней диагностики ввиду того, что врачи стали забывать о возможности появления отдельных случаев проказы. При этом болезнь в 42 % случаев приводит к тяжёлой инвалидности, а при отсутствии лечения больные тяжёлой формой заболевания погибают через 5–10 лет.

Больной с лепрой, 1890-е

Клиническая картина проказы разнообразно, но все разнообразие варьирует между двумя пограничными типами.

Первый – туберкулоидная проказа, которая начинается с появления пятна неокрашенной кожи, в котором она теряет чувствительность – дальше пятно увеличивается, становится валикообразным с рисунком в форме кольца или спирали, центр которого западает и атрофируется, исчезают потовые железы и волосы.

Эдвард Нортон в роли Балдуина Прокаженного

В поисках возбудителя

Судя по всему, именно микобактерии проказы выпала сомнительная честь стать первым болезнетворным микробом, открытым человечеством. А вот бесспорная (хоть и оспариваемая какое-то время) честь сделать это открытие принадлежит норвежскому ученому Герхарду Хенрику Армауэру Хансену.

Герхард Хансен родился в норвежском Бергене, а учился в Христиании – ныне Осло.

Распространенность проказы в 1890-х

Успех? Открытие первого в истории возбудителя болезни? Не совсем так.

Напомним, что уже в 1840 году Якоб Генле сформулировал принципы доказательства того, что болезнь возбуждают микроорганизмы (напомним, что тогда еще ни один возбудитель не был открыт).

1. Микроорганизм постоянно встречается в организме больных людей (или животных) и отсутствует у здоровых;

2. Микроорганизм должен быть изолирован от больного человека (или животного) и его штамм должен быть выращен в чистой культуре;

3. При заражении чистой культурой микроорганизма здоровый человек (или животное) заболевает.

Даниель Корнелиус Даниельсен

Менее "затасканный" по справочникам портрет Хансена

Проказа сейчас, проказа у нас

Опрос, проведенный уже в наше время в Южной Африке, показал, что треть больных с лепрой после постановки диагноза задумывались о самоубийстве. Хорошо известен случай прокаженного Мацуо Фуджимото, который якобы убил в 1952 чиновника, поддерживавшего изоляцию больных проказой. Его приговорили к смерти и казнили 10 лет спустя, проведя безобразнейший с точки зрения прав человека и доказательности процесс.

К слову, стигматизация и болезнь проказы принесла и дополнительную радость – коллекционерам, а точнее - нумизматам и бонистам. В XX веке во многих лепрозориях ходили специальные деньги для внутреннего пользования – чтобы других не заражать. Когда стало понятно, что так передать проказу невозможно, большую часть уничтожили, но что-то осталось.

Колумбийская монета в 2 сентаво из колонии-лепрозория. 1921 год

Ну и напоследок в главе о проказе никак нельзя не рассказать об одном из препаратов, которым ее сейчас лечат.

История талидомида, пожалуй, одна из самых печальных в новейшей фармакологии. Это вещество было разработано немецкой компанией Chemie Grünenthal, которая искала новый антибиотик. Препарат после тестов на животных был сочтен безвредным и через некоторое время признан одним из лучших успокаивающих. Через некоторое время целевая аудитория препарата сузилась: с его помощью стали лечить нервные расстройства беременных. Мужчины восприняли появление талидомида с огромным облегчением. Однако очень скоро разразилась катастрофа. У женщин, принимавших талидомид, рождались дети с уродствами: без ушей, без пальцев рук или с дополнительными пальцами, вовсе без конечностей. Всего на свет появилось от восьми до двенадцати тысяч малышей с физическими недостатками, и только пять тысяч из них не умерли во младенчестве.

Оптические изомеры талидомида

Тем не менее, сейчас талидомид снова в арсенале врачей. Оказалось, что талидомид весьма эффективен для лечения проказы, а единственное противопоказание — беременность. С 16 июля 1998 года FDA разрешило использование его на пациентах с проказой, правда им вменяется максимальная контрацепция, а также запрещено быть донорами крови и спермы.

Есть ли проказа в России? Есть, но уже очень мало. Единственный эндемичный регион в нашей стране – Астраханская область. В 2015 году на учете в России состояло всего 240 человек, из которых в Астраханской области – больше половины (135). Но, кстати, началась проказа в нашей стране не на Волге, а на другой великой реке – на Дону. В документах Войска Донского мы находим упоминания там еще в XVII веке. Видимо, именно с Дона болезнь распространилась на Кубань, в Астраханский край, в Сибирь и на Дальний Восток.

Очень долго проказа считалась чисто человеческой болезнью – без промежуточных хозяев и без животных резервуаров. Такие болезни назывались антропонозами. Это создавало проблемы для изучения и борьбы с болезнью – никак не получалось создать животные модели. Однако во второй половине XX века удалось и модели создать, и найти проказу в диких популяциях животных.

Сначала в 1960 году один из крупнейших специалистов по проказе второй половины века, доктор Чарльз Шепард, сумел культивировать проказу на подушечках лапок мыши. А в 1974 году удалось создать еще одну модель – на сей раз проказу культивировали в броненосцах. Годом позже возбудитель нашли и в дикой популяции броненосцев. Судя по всему, их как-то заразили прибывшие из Европы колонисты лет 500 назад.

Броненосец - носитель проказы

Monot, Marc; Honoré, Nadine; Garnier, Thierry; Araoz, Romul; Coppée, Jean-Yves; Lacroix, Céline; Sow, Samba; Spencer, John S; Truman, Richard W; Williams, Diana L; Gelber, Robert; Virmond, Marcos; Flageul, Béatrice; Cho, Sang-Nae; Ji, Baohong; Paniz-Mondolfi, Alberto; Convit, Jacinto; Young, Saroj; Fine, Paul E; Rasolofo, Voahangy; Brennan, Patrick J; Cole, Stewart T (2005). "On the Origin of Leprosy". Science. 308 (5724): 1040–1042. doi:10.1126/science/1109759

Hamilton, Bernard. The Leper King and his Heirs: Baldwin IV and the Crusader Kingdom of Jerusalem. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Bériac F. Mourir au monde. Les ordines de séparation des lépreux en France aux XVe et XVIe siècles // Journal of medieval history. — 1985. — Т. Vol 11, № 3. — P. 245—268.

Hansen GHA Forelobige Bidrag til Spedalskhedens Karakteristir.

Nord Меd Arkiv (13): 1- 12. 1869 .

Hansen GHA. Fortsatte Bidrag til Lcpraens (Spedalskhedens Karakteristir).

Nord Меd Arkiv 2 (16 ): 1- 32: 2 (21); 1-24 1870.

Hansen GHA. Undersøgelser Angående Spedalskhedens Årsager. Norsk Mag. Laegervidenskaben. — 1874. — Т. 4. — С. 1—88.

King, D. F., & Rabson, S. M. (1984). The discovery of Mycobacterium leprae A medical achievement in the light of evolving scientific methods. The American Journal of Dermatopathology, 6(4), 337–344.doi:10.1097/00000372-198408000-00008

Stephens T, Brynner R (2001-12-24). Dark Remedy: The Impact of Thalidomide and Its Revival as a Vital Medicine. Perseus Books.

"Use of thalidomide in leprosy". WHO: leprosy elimination. WHO. Retrieved 22 April 2010.

World Health Organization. (1985). Epidemiology of leprosy in relation to control. Report of a WHO Study Group. World Health Organ Tech Rep Ser. 716. Geneva. pp. 1–60.

Дуйко В. В. Пути развития противолепрозной службы нижнего Поволжья: от приюта до клиники института / Мат. науч.-практ. конф. 6–7 окт. 2016. Астрахань: ФГБУ НИИЛ, 2016. 101 с.

Fine P.E.M. Leprosy: the epidemiology of a slow bacterium. Epidemiologic reviews. 1982. No. 4. Р. 161-187.

Arole S., Premkumar R., Arole R et al. Social stigma: a comparative qualitative study of integrated and vertical care approaches to leprosy. Lepr. Rev. 2002. No. 73. Р. 186-196.

Scott J. The psychosocial needs of leprosy patients. Lepr. Rev. 2000. No. 71. Р. 486-491.

Charles C. Shepard MD, The experimental disease that follows the injection of human leprosy bacilli into foot-pads of mice. J Exp Med. 1960 Sep 1; 112(3): 445–454.

doi: 10.1084/jem.112.3.445

Читайте также: