Морфологические признаки возбудителя коклюша

Возбудители этих заболеваний относятся к роду Bordetella.

1. Bordetella pertussis - возбудитель коклюша, описан Борде и Жангу в 1906 г.

2. Bordetella parapertussis - возбудитель паракоклюша, описан Элдеринг и Кондрик в 1937 г.

3. Bordetella bronchiseptica - вызывает заболевание у животных. У человека эти бактерии вызывают бронхопневмонию с коклюшеподобным кашлем. Впервые у человека это заболевание описано Брауном в 1926 г. (встречается редко).

Морфология. Бактерии коклюша - мелкие палочки овоидной формы, 0,3-0,5 × 1-1,5 мкм. Возбудитель пара-коклюша несколько большей величины. Оба микроба не имеют спор, неподвижны. При специальной окраске видна капсула. Грамотрицательны. Более интенсивно окрашиваются по полюсам.

На ультрасрезах видны капсулоподобная оболочка, зерна валютина, в нуклеиде - вакуоли.

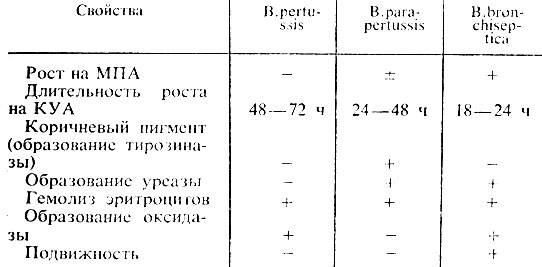

Культивирование. Возбудители коклюша и паракоклюша - аэробы. Прихотливы к питательным средам. Для их выращивания применяют среду Борде - Жангу (глицериново-картофельный агар с кровью). В настоящее время пользуются средой КУА (казеиново-угольный агар) - это полусинтетическая среда без крови. Источником аминокислот здесь является гидролизат казеина. Среда КУА отличается от среды Борде - Жангу более простым и доступным методом изготовления.

Для угнетения роста посторонней флоры к среде добавляют пенициллин по 0,25 - 0,5 ME на 1 мл среды или метициллин - 2,5-4 мкг на 1 мл. Пенициллин можно наносить на поверхность среды в чашках.

Засеянные среды инкубируют в термостате при температуре 35-36° С, рН среды 6,8-7,4. Посевы необходимо предохранять от высыхания, для этого в термостат ставят сосуд с водой.

Колонии В. pertussis появляются через 48-72 ч, а В. parapertussis - через 24-48 ч.

На среде КУА колонии В. pertussis мелкие 1-2 мм в диаметре, В. parapertussis несколько крупнее. Колонии обоих микробов блестящие, серовато-кремового цвета (на казеиново-угольном агаре они напоминают капельки ртути). При снятии колоний остается вязкий, сметанообразный след. При изучении колоний в стереоскопическом микроскопе виден световой конус (колонии отбрасывают тень). Когда меняется положение светового источника (электролампочки) тень меняет положением Наличие светового конуса (хвостика) имеет диагностическое значение.

В. parapertussis образует фермент тирозиназу, поэтому в средах, содержащих тирозин, происходит его расщепление и среда окрашивается в коричневый цвет. Изменение цвета среды является дифференциально-диагностическим признаком.

В жидкой среде бактерии коклюша и паракоклюша образуют равномерную муть и придонный осадок. На агаре с кровью они дают зону гемолиза.

Свежевыделенные культуры чаще всего имеют гладкую S-форму (I фаза). При культивировании в неблагоприятных условиях или в материале, взятом в поздние сроки заболевания, могут появиться диссоциированные формы (II-IV фазы).

Ферментативные свойства. Возбудители коклюша не расщепляют углеводы и не ферментируют белки. Бактерии паракоклюша образуют ферменты уреазу и тирозиназу.

Бактерии коклюша и паракоклюша продуцируют ферменты патогенности: гиалуронидазу, плазмокоагулазу и лецитиназу.

Токсинообразование. В опытах на животных у коклюшной палочки были выявлены четыре типа токсина белковой природы: 1) термолабильный дермонекротический токсин; 2) термостабильный эндотоксин; 3) лейкоцитозостимулирующий фактор (стимулирующий лейкоцитоз); парентеральное введение его вызывало гибель экспериментальных животных; 4) гистаминсенсибилизирующий фактор - при введении его мышам у них повышалась чувствительность к гистамину.

Первые два типа токсина свойственны и возбудителю паракоклюша.

Таблица 47. Дифференциальные признаки бактерий рода Bordetella

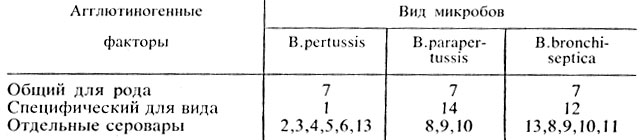

Антигенная структура. У бактерий рода Bordetella сложная антиренная структура. Наиболее важными антигенами для лабораторной диагностики являются агглютиногены. Родовым агглютиногеном является 7. Видоспецифическим агглютиногеном для бордетелл коклюша является 1, для бордетелл паракоклюша - 14, для бордетелл бронхосептика - 12.

Моноспецифические сыворотки 1, 14, 12 используются для дифференциации видов (сыворотки выпускает Институт эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи).

Кроме видоспецифических антигенов, у представителей Bordetella имеются и другие агглютиногены, разное сочетание которых определяет серовар (табл. 48.).

Таблица 48. Схема состава агглютиногенного рода бордетелл

По сочетанию трех главных агглютиногенов 1,2,3, определяемых в реакции агглютинации с моноспецифическими сыворотками, В. pertussis различают три серовара: 1,2,3; 1,2,0; 1,0,3.

Устойчивость к факторам окружающей среды. Возбудители коклюша и паракоклюша мало устойчивы. При температуре 56° С они погибают через 20-30 мин. Низкие температуры также губительно на них действуют. Прямой солнечный свет убивает их через 1-2 ч; УФ-лучи - через несколько минут. В сухой мокроте эти бактерии сохраняются в течение нескольких часов. Обычные растворы дезинфицирующих веществ губят их быстро.

Оба вида микробов мало чувствительны к антибиотикам, не чувствительны к пенициллину.

Восприимчивость животных. В естественных условиях животные не восприимчивы к возбудителям этого рода. В экспериментальных условиях удается воспроизвести коклюш у обезьян и молодых собак, вызвать гибель мышей.

Источники инфекции. Больной человек. Особенно заразны больные в катаральном периоде.

Пути передачи. Воздушно-капельный путь. Роль различных предметов мало вероятна ввиду неустойчивости коклюшных бактерий во внешней среде.

Патогенез. Возбудители коклюша и паракоклюша вызывают острое заболевание, сопровождающееся конвульсивным кашлем. Попав на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, бактерии размножаются там и частично разрушаются. Выделившийся токсин действует на центральную нервную систему, раздражает нервные рецепторы слизистой оболочки верхних дыхательных путей, что приводит в действие кашлевой рефлекс. В результате возникают приступы судорожного кашля. В процессе заболевания наблюдается несколько периодов: катаральный, спазматического кашля и разрешения процесса.

Иммунитет. После перенесенного заболевания вырабатывается стойкий иммунитет, который обусловливается гуморальными и клеточными факторами.

Профилактика. Выявление и изоляция больных. Ослабленным детям, находившимся в контакте с больным коклюшем, вводят иммуноглобулин. Основные меры специфической профилактики - иммунизация детей АКДС (коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной). Вакцину вводят троекратно в возрасте до 6 мес с последующей ревакцинацией.

Лечение. В ранних стадиях заболевания применяют противококлюшный иммуноглобулин. Для лечения используют эритромицин и ампициллин.

1. Опишите морфологические свойства возбудителя коклюша и паракоклюша.

2. На каких средах и каков характер роста коклюшных и паракоклюшных микробов?

3. Устойчивость возбудителей коклюша и паракоклюша во внешней среде.

4. Дифференциальные признаки возбудителей коклюша и паракоклюша.

5. Источники заражения, пути передачи, патогенез коклюша.

Цель исследования: выявление возбудителя и дифференциация возбудителей коклюша от паракоклюша.

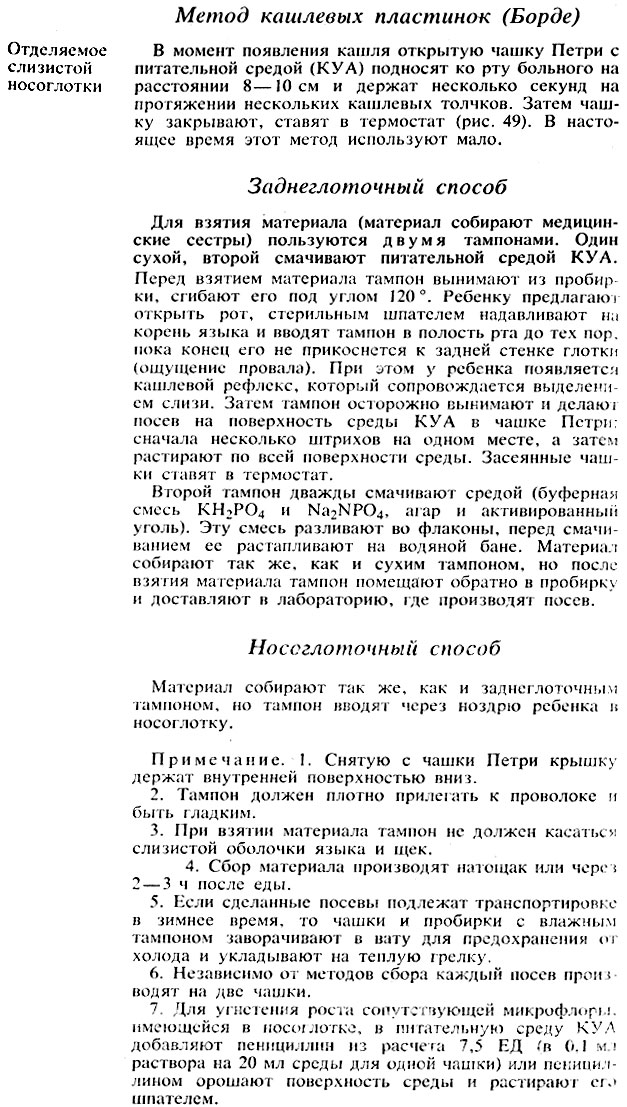

Отделяемое слизистой оболочки носоглотки.

Способы сбора материала

Коклюш — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением верхних дыхательных путей, приступами спазматического кашля; наблюдается преимущественно у детей. Возбудитель коклюша Bordetella pertussis

Таксономия. B.pertussis относится к отделу Gracilicutes, роду Bordetella.

Морфологические и тинкториальные свойства. В.pertussis — мелкая овоидная грамотрицательная палочка с закругленными концами. Спор и жгутиков не имеет, образует микрокапсулу, пили.

Культуральные и биохимические свойства. Строгий аэроб. Оптимальная температура культивирования 37С. B.pertussis очень медленно растет только на специальных питательных средах, например на среде Борде — Жангу (картофельно-глицериновый агар с добавлением крови), образуя колонии, похожие на капельки ртути. Характерна R-S-трансформация. Расщепляют глк. и лактозу до кислоты без газа.

Антигенная структура. О-антиген термостабильный продоспецифический. 14 поверхностных термолабильных капсульных К-антигенов. В.pertussis имеет 6 сероваров. Фактор 7 является общим для всех бордетелл. Для В.parapertussis специфический фактор 14. К – антигены выявляют в реакции агглютинации.

Факторы патогенности. Термостабильный эндотоксин, вызывающий лихорадку; белковый токсин, обладающий антифагоцитарной активностью и стимулирующий лимфоцитоз; ферменты агрессии, повышающие сосудистую проницаемость, обладающие гистаминсенсибилизирующим действием, адгезивными свойствами и вызывающие гибель эпителиальных клеток. В адгезии бактерий также участвуют гемагглютинин, пили и белки наружной мембраны.

Резистентность. Очень неустойчив во внешней среде, быстро разрушается под действием дезинфектантов и других факторов.

Эпидемиология. Коклюш — антропонозная инфекция: источником заболевания являются больные люди и в очень незначительной степени бактерионосители. Заражение происходит через дыхательный тракт, путь передачи воздушно-капельный. Коклюш встречается повсеместно, очень контагиозен. Паракоклюш реже, эпиходический характер. Протекает легче.

Патогенез. Неинвазивные микробы (не проникают внутрь клетки-мишени). Входными воротами инфекции являются верхние дыхательные пути. Здесь благодаря адгезивным факторам бордетеллы адсорбируются на ресничках эпителия, размножаются, выделяют токсины и ферменты агрессии. Развиваются воспаление, отек слизистой оболочки, при этом часть эпителиальных клеток погибает. В результате постоянного раздражения токсинами рецепторов дыхательных путей появляется кашель. В возникновении приступов кашля имеет значение и сенсибилизация организма к токсинам B.pertussis.

Клиника. Инкубационный период составляет 2—14 дней. В начале болезни появляются недомогание, невысокая температура тела, небольшой кашель, насморк. Позже начинаются приступы спазматического кашля, заканчивающиеся выделением мокроты. Таких приступов может быть 5—50 в сутки. Болезнь продолжается до 2 мес.

Иммунитет. После перенесенной болезни иммунитет стойкий, сохраняется на протяжении всей жизни. Видоспецифический (антитела против В.pertussis не защищают от заболеваний, вызванных В.parapertussis.

Лечение. Антимикробные препараты – эритромицин, ампициллин (кроме пенициллина). При тяжелых формах коклюша применяют нормальный человеческий иммуноглобулин. Рекомендуются антигистаминные препараты, холодный свежий воздух. При легких формах заболевания достаточно пребывания на воздухе.

Профилактика. Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС). В ее состав входит убитая культура В. pertussis I фазы, коклюшный токсин, агглютиногены, капсульный антиген. Нормальный человеческий иммуноглобулин вводят неиммунизированным детям при контакте с больными для экстренной профилактики. Разрабатывается неклеточная вакцина с меньшими побочными эффектами, содержащая анатоксин, гемагглютинин, пертактин и антиген микроворсинок.

Паракоклюш вызывает Bordetella parapertussis. Паракоклюш сходен с коклюшем, но протекает легче. Паракоклюш распространен повсеместно и составляет примерно 15 % от числа заболеваний с диагнозом коклюш. Перекрестный иммунитет при этих болезнях не возникает. Возбудитель паракоклюша можно отличить от B.pertussis по культуральным, биохимическим и антигенным свойствам. Иммунопрофилактика паракоклюша не разработана.

113. Осложнения антибиотикотерапии, их предупреждение.

Коклюш (coquelluch [франц.], pertussis [лат.]) – острое инфекционное заболевание дыхательных путей, основным симптомокомплексом которого являются приступы судорожного кашля.

Возбудитель был открыт в 1900 году бельгийскими учеными Ж.Борде и О.Жангу. Впоследствии получил название Bordetella pertussis.

Коклюш. Таксономия.

Возбудитель коклюша относится к отделу Gracilicutes, роду Bordetella.

Коклюш. Морфология и тинкториальные свойства.

В. pertussis – мелкая овоидная грамотрицательная палочка с закругленными концами длиной 0,5.1,2 мкм. Спор и жгутиков не имеет, образует микрокапсулу.

Коклюш. Биологические свойства.

Бордетелла – короткие грамотрицательные палочки овоидной формы. Часто окрашиваются биполярно за счет зерен волютина. Неподвижна, не образует спор, имеет капсулу.

Облигатные аэробы. Оптимальная температура культивирования – 35-37 0 С. Требовательны к питательным средам. В процессе роста в среде накапливаются ненасыщенные жирные кислоты и другие продукты метаболизма, которые препятствуют размножению B.рertussis. Для их нейтрализации (адсорбции) к средам прибавляют древесный уголь, ионообменные смолы, кровь.

Классическими средами для первичного выделения бордетелл являются картофельно-глицериновый агар с добавлением крови (среда Борде – Жангу) и полусинтетическая среда казеиново-угольный агар (КУА).

На среде Борде – Жангу колонии формируются на третий – четвертый день. Колонии мелкие (диаметром около 1 мм), гладкие, блестящие, куполообразные, с жемчужным или металлическим ртутным блеском.

На КУА также на третий – четвертый день вырастают гладкие выпуклые колонии (около 1 мм), серовато-кремового цвета и вязкой консистенцией.

На жидких средах вызывают равномерное помутнение с придонным осадком.

Характерная особенность коклюшных бактерий – быстрое изменение культуральных и серологических свойств при изменении состава питательной среды, температуры и других условий культивирования. Колонии B. рertussis неоднородны, они распределяются по четырем фазам.

Фаза I (S-форма колонии) представлена свежевыделенными, вирулентными, имеющими капсулу бактериями.

Фаза IV (R-форма) – бактерии не имеют капсулы, авирулентны. Фазы II и III занимают промежуточное положение. Заболевания способны вызывать только фаза I.

Биохимически инертны. Вызывают гемолиз эритроцитов.

Антигенная структура сложная. Выделяют антигены, обладающие родовой и видовой специфичностью. Вирулентные B. рertussis первой фазы содержат факторы, во многом определяющие патогенез и клинические проявления коклюша: гистамин-сенсибилизирующий фактор, лимфоцитозстимулирующий фактор, термолабильный токсин и др.

Коклюшный токсин – важнейший фактор вирулентности: влияет на миграцию лимфоцитов, вызывая лимфоцитоз; стимулирует выработку инсулина; воздействует на систему ц-АМФ, чем напоминает действие холерогена. Представлен двумя субъединицами – А (активный центр) и В (связывающий центр). Токсин частично связан с клеткой и освобождается после ее разрушения.

Специфический (трахеальный) цитотоксин вызывает некроз и десквамацию мерцательного эпителия.

Бордетеллы содержат эндотоксин, аналогичный эндотоксинам других грамотрицательных бактерий. К факторам вирулентности относятся микроворсинки (пили), покрывающие поверхность клеток B. рertussis, а также капсула.

Микроворсинки представлены агглютиногенами I фазы, обеспечивающими адгезию к мерцательному эпителию дыхательных путей. Пили имеют большое количество антигенных вариантов (их присутствие в вакцине обязательно), некоторые из них вызывают образование протективных антител.

Коклюш. Резистетность в окружающей среде.

Возбудитель коклюша – облигатный паразит, поэтому вне организма он быстро погибает. Высоко чувствителен к действию ультрафиолетовых лучей и дезинфицирующих веществ.

Чувствителен к полимиксину В, стрептомицину, тетрациклину. Устойчив к пенициллину и сульфаниламидам.

В естественных условиях к коклюшу восприимчив только человек.

Коклюш. Патогенез и клиника коклюша.

Входными воротами являются слизистые оболочки гортани, трахеи, бронхов. Бордетеллы – внеклеточные паразиты. Они размножаются на поверхности клеток эпителия, обусловливая развитие воспалительных катаральных явлений и возникновение очагов некроза. Следствием этого является постоянное раздражение рецепторов афферентных волокон блуждающего нерва; возбуждение передается в область кашлевого центра, где формируется стационарный очаг возбуждения (доминанта). В результате развивается основной симптомокомплекс коклюша – приступы судорожного кашля. Из доминантного очага возбуждение может иррадиировать на другие участки мозга. Этим объясняется спазм сосудов, повышение артериального давления, рвота, судорожные сокращения мышц лица и туловища.

Бактерии и их токсины повышают проницаемость сосудистой стенки, нарушают легочную вентиляцию, следствием чего является гипоксемия и ацидоз. Отмечается снижение неспецифической резистентности.

Важную роль в патогенезе играет формирование реакций гиперчувствительности замедленного типа.

Для клинического течения коклюша характерна цикличность.

Выделяют следующие периоды (стадии) заболевания:

- Инкубационный – продолжительность от 5 до 21-го дня (в среднем 7-10 дней).

- Катаральный – характеризуется появлением незначительного кашля, насморка, субфебрильной температуры. Кашель не поддается медикаментозному лечению, постепенно усиливается и к концу второй недели приобретает приступообразный характер. Продолжительность катарального периода около двух недель.

- Конвульсивный (судорожный).Появляется основной симптомокомплекс коклюша – приступы судорожного кашля. Приступы могут развиваться под влиянием как специфических (микроб, его токсин), так и неспецифических (осмотр, звук, свет, инъекции и т.д.) раздражителей. Число приступов может достигать 40-50 в сутки.

Во время приступа кашлевые толчки быстро следуют один за другим, прерываясь свистящим затрудненным вдохом (кашель с репризами). Приступы заканчиваются отделением большого количества густой, вязкой мокроты, а нередко и рвотой. Кашель сопровождается цианозом лица и всего тела. Может наступить асфиксия вследствие остановки дыхания; иногда наблюдается разрыв межреберных мышц и даже ребер.

Осложнениями коклюша являются бронхопневмония, ателектазы, бронхоэктазы. Температура в течение всего конвульсивного периода (4-6 недель) обычно остается нормальной.

Может наблюдаться атипичное течение коклюша. У привитых детей чаще встречаются стертые формы, при которых отсутствует спазматический кашель.

После перенесенного заболевания формируется напряженный и стойкий, как правило, пожизненный иммунитет, обусловленный гуморальными и клеточными механизмами.

Основную роль в элиминации возбудителя играют клеточные иммунные реакции. В связи с этим дети первого года жизни оказываются восприимчивыми к коклюшу.

Коклюш. Лабораторная диагностика. Основным является бактериологический метод. Исследуемым материалом служит секрет дыхательных путей (носоглотки, трахеи, бронхов). Материал берут методом “кашлевых пластинок” (во время приступа кашля ко рту больного на расстоянии 8-10 см подносят открытую чашку с питательной средой) или с помощью тампона с задней стенки глотки (при взятии материала обычно возникает кашель и в результате возбудитель с частицами слизи попадает на тампон).

Для выделения возбудителя используют среду КУА или среду Борде – Жангу. Среди выросших колоний отбирают подозрительные и отсевают на отдельные чашки. Bordetella рertussis идентифицируют по морфологическим и культуральным свойствам, а также в реакции агглютинации со специфическими видовыми сыворотками.

В качестве ускоренного применяют иммунофлуоресцентный метод (позволяет получить ответ через 4-5 часов после взятия материала).

Серологические методы (реакция агглютинации, непрямой гемагглютинации, связывания комплемента) используют как вспомогательные при выявлении атипичных форм, а так же для ретроспективной диагностики, поскольку антитела к возбудителю появляются не ранее третьей недели заболевания.

Коклюш. Эпидемиология.

Коклюш – одна из самых высокозаразных болезней. Источником инфекции является больной человек. Наиболее заразителен больной в катаральном периоде, но выделение возбудителя происходит на протяжении всей болезни, включая период угасания (разрешения). Бактерионосительство при коклюше, по-видимому, не существует.

Bordetella рertussis вне организма быстро погибает, поэтому заражение возможно только при непосредственном контакте с больным. Путь передачи – воздушно-капельный.

Большинство заболеваний регистрируется у детей в возрасте до пяти лет. В условиях массовой вакцинации коклюш нередко встречается у взрослых, поскольку поствакцинальный иммунитет сохраняется лишь около трех лет.

Наиболее тяжело коклюш протекает у детей первого года жизни, среди них регистрируется наиболее высокая летальность. С введением специфической профилактики произошли изменения клинической картины с преобладанием умеренно выраженных и стертых форм (до 95 %) болезни.

Коклюш. Лечение и профилактика. Проведение антибактериальной терапии (эритромицин, тетрациклин, левомицетин) в катаральный период способно предотвратить дальнейшее развитие патологического процесса. В конвульсивный период антибиотики не оказывают влияния на течение заболевания.

С целью специфической профилактики применяют вакцину из убитых бактерий I фазы; содержит коклюшный токсин, агглютиногены и антигены капсулы. Как правило, вакцину против коклюша комбинируют с дифтерийным и столбнячным анатоксинами (АКДС).

Возбудитель паракоклюша,

Bordetella paraрertussis, близок к возбудителю коклюша по морфологическим и культуральным признакам.

Паракоклюш проявляется клинически как легкая форма коклюша. Постановка диагноза возможна лишь при помощи микробиологических методов исследования.

Взятие материала и лабораторная диагностика проводится так же, как при коклюше.

Коклюш и паракоклюш – два самостоятельных заболевания. Дети, переболевшие коклюшем, могут заболеть паракоклюшем и наоборот.

ВНИМАНИЕ! САЙТ ЛЕКЦИИ.ОРГ проводит недельный опрос. ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ. ВСЕГО 1 МИНУТА.

/. Морфология, биология, кулыпуральные свойства возбудителя коклюша

2. Устойчивость к физическим и химическим факторам

3. Антигенное строение, патогенность, вирулентность

1. Возбудитель коклюша — Bordetella pertussis — был выделен из мокроты ребенка, больного коклюшем, в 1906 г. Борде и Жангу. В 1937 г. был описан микроб от больного коклюшем, сходный, но не идентичный с бактерией пертуссис (коклюша), названный бактерией парапертуссис (паракоклюша). Морфология:короткая грамотрицательная овоидной формы палочка размером 0,2 на 0,4—1,2 мкм. При окраске толуидиновым синим обнаруживаются биполярно расположенные метахрома-тические гранулы. У палочки коклюша можно обнаружить также капсулу.

Биология палочки, культуральные свойства: свежевыделенные культуры коклюшных микробов, S-форма, или 1 фаза по Лесли и Гарднеру, растут только на питательной среде, состоящей из картофельно-глицеринового агара с добавлением крови <среда Барде-Жангу).

Колонии палочки коклюша гладкие, блестящие, прозрачные, куполообразные с жемчужным или ртутным оттенком, размером около 1 мм в диаметре. Колонки бактерии паракоклюша по внешнему виду очень похожи на бактерии коклюша, но они более крупные по размерам и появляются раньше, чем коклюшные колонии.

Бактерии коклюша, так же как атипичные и паракоклюшные, растут на обычных питательных средах. На полусинтетической среде — казеиново-угольном агаре (КУА) — колонии коклюшных микробов мелкие (0,5—1 мм), выпуклые, четко контуриро-ванные, блестящие, гладкие, серовато-кремового цвета и вязкой консистенции.

Колонии коклюшных и паракоклюшных микробов на среде Борде-Жангу окружены характерной зоной гемолиза (зона нерезко отграничена и распространяется диффузно в окружающую среду). Коклюшные микробы не редуцируют сахара, не образуют индола, не редуцируют нитратов и не используют цитратов. Коклюшный микроб - факультативный аэроб. Оптимальные условия культивирования 35-36 °С.

Дифференциальными признаками бактерии пертуссис и бактерии парапертуссис служат данные серологических исследований (реакция агглютинации и биохимическая характеристика). Основные отличительные признаки, позволяющие дифференцировать коклюшные и паракоклюшные культуры: паракок-люшные растут при первых пересевах на простом агаре (без крови), на казеиново-угольном агаре и мясо-пептонном агаре (особенно с добавлением тирозина), а также на кусочке картофеля, образуя коричневый пигмент, расщепляют мочевину, утилизируют цитраты.

Коклюшный микроб на простом агаре не растет, пигмента не образует и мочевину не расщепляет. Кроме того, антительной сывороткой коклюшные и паракоклюшные возбудители агглютинируются примерно до Vio титра. Также ставят пробу на уреазу — в пробирку с исследуемой культурой добавляют мочевину и фенолфталеин, пробирку встряхивают и ставят в термостат. Реакция (изменение цвета) может наступить через 15— 20 мин. Окончательный результат учитывается через 2 ч. Положительная реакция — окрашивание жидкости в малиновый цвет — свойственна культурам паракоклюшных бактерий.

2. Устойчивость к физическим и химическим факторам.Коклюшный микроб — облигатный паразит, вне организма он сохраняется очень недолго. В сухой мокроте — несколько часов; при температуре 50—55 °С погибает в течение 30 мин. Очень чувствителен к УФ-свету и химическим антисептикам. Коклюшные и паракоклюшные микробы (в меньшей степени) чувствительны к антибиотикам. Наиболее эффективными из них являются полимиксин, левомицитин, стрептомицин и биомицин.

3. Антигенное строение. Коклюшный микроб по антигенным свойствам однотипен, но отличается сложностью антигенного строения — у него удается выявить до 12 антигенных компонентов. Коклюшный микроб имеет собственные видовые антигены и общие с паракоклюшными. Общие антигены имеются как у обоих видов (О-антиген), так и отдельно с каждым из них. Из коклюшных микробов были выделены фракции, обладающие иммунологическими свойствами: агглютиноген, ге-магглютинин и протективный антиген.

Патогенность, вирулентность, образование токсина. Вестественных условиях к коклюшу восприимчив только человек. Наиболее близкая по симптоматике к коклюшу картина заболевания была экспериментально воспроизведена у обезьян. Куриные эмбрионы, крысы и морские свинки при введении культуры погибают от интоксикации. Внутрикожное введение культуры коклюшных микробов экспериментальным животным вызывают образование некроза в результате освобождения при разрушении микробных клеток ее токсичных компонентов.

Вопрос 53.Лабораторная диагностика коклюша

1. Забор и посев материала

2. Бактериологическое исследование

3. Серологические исследования

1.Лабораторная диагностика коклюша. Материалом для исследования служит слизь, выделяемая при кашле. В выделениях дыхательного тракта больного коклюшем бактерии могут быть обнаружены посевом во всех стадиях болезни, но особенно в ранний период заболевания. Материал для посева может быть получен 2 способами:

• методом "кашлевых пластинок";

• путем забора материала носоглоточным тампоном. Кашлевые пластинки — в момент появления кашля открытую чашку с питательной средой подносят на расстоянии 8—10 см ко рту ребенка и держат ее так в течение нескольких секунд (6—8 кашлевых толчков). Желательно посев делать на 2 чашки. После забора материала 4 чашку закрывают как можно быстрее, для того чтобы избежать загрязнения. Чашку помещают в термостат.

Посев носоглоточным тампоном. Стерильный тампон вводят в ноздрю ребенка до задней стенки глотки, где снимают слизь. Взятие материала тампоном через рот со шпателем более сложная и неприятная для ребенка процедура и не имеет преимуществ перед носоглоточным тампоном. Извлеченным из ноздри тампоном немедленно делают посев на чашки с питательной средой. Посев должен быть сделан в течение 1-2 ч после забора материала.

2. Бактериологическое исследование.Наилучший рост палочка коклюша дает на питательных средах с добавлением большого количества крови. Таковы среды:

• картофельно-глицериновый агар с 20—30% крови по Борде-Жангу;

• среда на казеиновом гидролизате с 25% крови.

Можно пользоваться средой на казеиновом гидролизате и с меньшим количеством крови. Для подавления роста сопутствующей микрофлоры к питательным средам прибавляют растворы пенициллина, к которому палочка коклюша нечувствительна. Чашки с посевом оставляют в термостате при 37 "С на 2—3 суток. Через 48—72 ч просматривают чашки. При наличии большого количества характерных колоний из них делают мазки, которые окрашивают по Грому, ставят на предметном стекле реакцию агглютинации с антительной сывороткой, разведенной 1 : 10. Если на чашке появляются единичные колонии, делают пересев в пробирку со скошенной средой. Используют те же питательные среды. Через 24—48 ч роста в термостате исследуют мазки, окрашенные по Граму, и ставят реакцию агглютинации на предметном стекле. Идентификацию микробов коклюша проводят на основании морфологических, биохимических, серологических, токсических и патогенных свойств выделенных культур.

3. Серологические исследования: серологическая реакция (агглютинация, связывание комплемента и опсано-фагоцитарная реакция) в некоторой мере помогает подтвердить диагноз при атипичном течении коклюша (появляются антитела со 2—3-й недели заболевания в низких титрах), а также установить его ретроспективно.

В условиях массовой иммунизации против коклюша значение этих серологических показателей весьма ограниченно.

Для получения агглютинирующей сыворотки применяют иммунизацию кроликов.

Читайте также: