Рубцы при третичном сифилисе

Патологический процесс при сифилисе проходит три стадии, и в большинстве случаев его диагностируют и излечивают на первой и второй.

Но если заболевание вошло в третичную, заключительную стадию, поражение охватывает все органы и системы. По каким признакам определяется третичная форма и можно ли ее вылечить.

Патогенез

Патологический процесс при сифилисе – тяжелом инфекционном венерическом заболевании, проходит в несколько этапов.

Начальный (первичный) период проходит с момента заражения и длится от 10 дней до 3 месяцев с образованием твердого шанкра на месте внедрения бледной трепонемы.

На следующей, вторичной стадии, которая может длиться до 4 лет, появляются диссеминированные (рассеянные) высыпания и в инфекционный процесс подключаются все органы и системы.

Без адекватного лечения, но под воздействием иммунитета на чужеродный антиген бледная спирохета, образуя споры и кисты, становится невирулентной и болезнь входит в скрытую (латентную) фазу с ремиссиями и рецидивами.

Третичная форма развивается примерно на 7 год с начала заражения.

Ее проявления отличаются особой тяжестью и в половине случаев заканчиваются летальным исходом, но по частоте случаев – это редко встречающаяся форма, поскольку современная венерология выявляет и лечит заболевание на первичной или вторичной стадии.

Предрасполагающие факторы и причины возникновения третичной стадии:

- неадекватная антибактериальная и симптоматическая терапия (неполный курс лечения, недостаточные дозировки препаратов);

- сопутствующие патологии;

- крайняя степень истощения иммунитета;

- хроническое алкогольное или наркотическое воздействие;

- старческий, детский возраст.

На этой стадии заболевший уже перестает быть заразным для окружающих, потому что немногочисленное количество штаммов бледной трепонемы, глубоко внедренное в гранулемы, погибает с их распадом.

Симптомы третичного сифилиса

Третичный сифилис характеризуется волнообразным течением: затяжной латентный период сменяется редкими рецидивами.

Основной клинический признак этой стадии – появление гуммы (или третичного сифилида), локального безболезненного узловатого образования без признаков острого воспалительного процесса.

Гумма располагается на ограниченном участке под кожей или слизистой, медленно регрессирует и замещается рубцовой тканью.

Без лечения третичные сифилиды постепенно увеличиваются, со временем самопроизвольно вскрываются и выходят наружу, образуя изъязвления и стойкую необратимую деформацию. Кроме кожи и слизистых, гумма может поражать близлежащие костные структуры.

Основные признаки третичного сифилиса – это образовавшиеся сифилиды. По патоморфологическим характеристикам они бывают гумозными и бугорковыми.

В третичный период сифилиса гуммы располагаются локально и асимметрично, не сливаются между собой, и каждый отдельный элемент может находиться на разных стадиях зрелости.

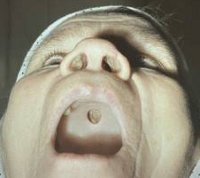

С течением болезни после некротических процессов гумма разрешается, и на месте бугоркового сифилида образуется ровное, пологое и округлое изъязвление, которое оставляет на коже рубец с гиперпигментированной каемкой.

Множественные, сгруппировавшиеся, но не сливающиеся образования после разрешения представляют собой единый мозаичный рубец.

Повторные высыпания никогда не образуются на видоизмененных участках.

Достаточно редко бугорковые сифилиды существуют в других формах:

- Ползучая гумма – образование единого, сплошного рубца из близкорасположенных и периодично разрешившихся высыпаний.

- Площадка – слияние карликовых высыпаний – сифилидов в одной сплошной бляшке.

Гуммозные сифилиды очень редко бывают множественными. Обычно это единичный безболезненный узел, который образуется в подкожном жировом слое и локализуется на лбу, в области голеней и предплечий, на коленных или локтевых суставах.

На начальном этапе гумма остается подвижной, не спаяной с близлежащими тканями. В дальнейшем с увеличением в размерах она сращивается, и в ее центральной точке образуется отверстие, из которого просачивается студенистая жидкость.

После отверстие постепенно расширяется, и на месте узла вырастает кратерообразная язва с некротическим стержнем на дне. Со временем она разрешается и образуется звездчатый, втянутый рубец.

Локализация третичного сифилиса

Сифилитические гуммы могут образоваться на любом участке, но чаще всего они локализуются на слизистоймягкого неба, языка, глотки и носовой полости.

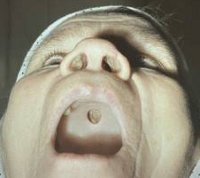

На мягком небе образование гуммы приводит к утолщению и изменению окраски слизистой, которое после разрешения превращается в прободное отверстие.

Третичный сифилис в носовой полости, как правило, проявляется гуммой на носовой перегородке. С ростом гуммы слизистые выделения заменяются гнойными. От застоя и засыхания в корочки дыхание свободное дыхание становится невозможным.

После разрешения гуммы костная перегородка, состоящая из сошника и решетчатой кости, разрушается.

Такой косметический дефект можно увидеть на всех иллюстрациях и фото пациентов с классической третичной формой: седловидный, приплюснутый и деформированный нос, вдавленная, широкая переносица.

Третичный сифилис языка может проявляться в двух формах:

- Одиночная гумма. Ткани языка становятся сморщенными, значительно уменьшаются в размере. После распада появляется крайняя степень гнусавости, пережевывание затруднено и часть пищевого комка беспрепятственно проникает в носовую полость.

- Склерозирующий глоссит. Проявляется диффузными уплотнениями, которые после сливаются и образуют сплошную, узловатую гумму, которая с прогрессированием поражает всю слизистую и подслизистую ткань языка, периост, кость. Гипертрофированная рубцовая ткань изменяет конфигурацию языка и значительно увеличивает его в объеме.

В глотке гумма, как правило, локализуется по задней стенке, вызывает значительный дискомфорт и болезненность при глотании.

После разрешения гуммы стенки зева деформируются, и между ротовой и носовой полостью возникает патологическое сообщение.

Общие клинические проявления неспецифические: слабость, приступы сердцебиения и одышки, умеренная болезненность в месте образования гуммы.

При третичной форме заболевания одновременно со слизистыми поражаются внутренние органы, костные структуры, суставы и нервные ткани.

- сердечно-сосудистая система – 85%;

- органы желудочно-кишечного тракта – 7%;

- ткани печени, легких – 3%;

- другие органы – 5%.

Нелеченые, осложненные формы болезни в 35% случаев заканчиваются летальным исходом в первые два года.

Как третичный сифилис влияет на психику

При первичной и вторичной форме заболевания наступает поражение головного мозга, а при третичной – центральной нервной системы (нейросифилис).

Различные морфологические изменения охватывают мозговые структуры, сосуды, оболочки и приводят к тяжелым психоневрологическим расстройствам.

Начальная, псевдоастеническая стадия проявляется слабостью, приступами головных болей, утомляемостью, сниженной работоспособностью. Больной начинает совершать несвойственные ему поступки, проявлять грубость, нетактичность.

После клиническая картина усугубляется: нарастают речевые расстройства (смазанность речи, повторение слогов), появляется неуверенность походки, пошатывание, почерк становится неразборчивым.

В 95% случаев у пациентов с третичной формой отмечаются умственные помешательства и крайняя степень неустойчивости психики, которые выражаются депрессиями, приступами ярости, эйфории, паранойи, галлюцинациями, сумеречными состояниями сознания, оглушенностью и нелепым бредом величия.

Особенность поражения психики на последней стадии: патологическое исключительно яркое, красочное восприятие окружающего мира.

Лечебная программа

- сбор анамнеза;

- физикальное обследование;

- исследование РИБТ – реакция степени иммобилизации возбудителя бледной трепонемы;

- исследование РИФ – реакция иммунофлюоресценции на наличие антитрепонемных антител;

- пробное лечение;

- для диагностики соматических поражений проводится ЭКГ, УЗИ, гастро- и фарингоскопия, рентгенография легких, люмбальная пункция для исследования спинномозговой жидкости.

Лечение третичного сифилиса проводится исключительно в специализированных стационарах.

Третичный сифилис, как и его осложнения, полностью не лечится, поэтому курс терапии направлен на улучшение качества жизни и предупреждение дальнейшего общего инфицирования.

Показаны сочетания бактериальных средств 4 и 5 поколения в комплексе с йодосодержащими препаратами.

В первые две недели больному назначают курс препаратов эритромицинового и тетрациклинового ряда. После подключают препараты пенициллиновой группы, симптоматические средства.

Длительность курса, дозировки определяются лечащим врачом индивидуально, с учетом длительности заболевания, степени заражения и тяжести осложнений, возраста и физического состояния пациента.

Третичный сифилис — третий период сифилиса, развивающийся у недостаточно пролеченных пациентов или больных, вообще не проходивших лечение. Проявляется образованием сифилитических инфильтратов (гранулем) в коже, слизистых, костях и внутренних органах. Гранулемы при третичном сифилисе сдавливают и разрушают ткани, в которых находятся, что может привести к летальному исходу заболевания. Диагностика третичного сифилиса включает клиническое обследование больного, постановку серологических и иммунологических реакций, обследование пораженных систем и органов. Терапия третичного сифилиса осуществляется курсами пенициллино-висмутового лечения с дополнительным применением симптоматических и общеукрепляющих средств.

Общие сведения

В настоящее время третичный сифилис является редко встречающейся формой сифилиса, поскольку в современной венерологии выявление и лечение большинства случаев заболевания происходит на стадии первичного или вторичного сифилиса. Третичный сифилис может возникнуть у больных, прошедших неполный курс лечения или получавших препараты в недостаточной дозировке. При отсутствии лечения сифилиса (например, в связи с недиагностированным скрытым сифилисом) примерно у трети заболевших развивается третичный сифилис. Предрасполагающими к возникновению третичного сифилиса факторами являются сопутствующие хронические интоксикации и заболевания, алкоголизм, старческий и детский возраст.

Больной третичным сифилисом практически не заразен, поскольку находящиеся в его организме немногочисленные трепонемы располагаются глубоко внутри гранулем и погибают при их распаде.

Симптомы третичного сифилиса

Ранее в литературе указывалось, что третичный сифилис развивается спустя 4-5 лет от момента заражения бледными трепонемами. Однако данные последних лет свидетельствуют о том, что этот период увеличился до 8-10 лет. Третичный сифилис характеризуется длительным течением с большими латентными периодами, иногда занимающими несколько лет.

Кожные поражения при третичном сифилисе — третичные сифилиды — развиваются в течение месяцев и даже лет без признаков воспаления и каких-либо субъективных ощущений. В отличие от элементов вторичного сифилиса они располагаются на ограниченном участке кожи и медленно регрессируют, оставляя после себя рубцы. К проявлениям третичного сифилиса относятся бугорковый и гуммозный сифилид.

Бугорковый сифилид — образующийся в дерме инфильтративный узелок, слегка выступающий над поверхностью кожи, имеющий размер 5-7 мм, красно-бурую окраску и плотную консистенцию. Обычно при третичном сифилисе высыпания узелков происходят волнообразно и асимметрично на локальном участке кожи, при этом отдельные элементы находятся в разных стадиях своего развития и не сливаются между собой. Со временем бугорковый сифилид подвергается некрозу с образованием округлой язвы с ровными краями, инфильтрированным основанием и гладким чистым дном. Заживление язвы третичного сифилиса протекает недели и месяцы, после чего на коже остается участок атрофии или рубец с гиперпигментацией по краю. Рубцы, появляющиеся в результате разрешения нескольких сгруппированных бугорковых сифилидов, образуют картину единого мозаичного рубца. Повторные высыпания третичного сифилиса никогда не возникают в области рубцов.

Гуммозный сифилид (сифилитическая гумма) чаще бывает единичным, реже встречается образование нескольких гумм у одного пациента. Гумма представляет собой расположенный в подкожной клетчатке безболезненный узел. Наиболее частая локализация гумм третичного сифилиса — это лоб, передняя поверхность голеней и предплечий, область коленных и локтевых суставов. Вначале узел подвижен и не спаян с расположенными рядом тканями. Постепенно он увеличивается в размерах и теряет подвижность из-за сращения с окружающими его тканями. Затем в средине узла появляется отверстие, через которое происходит отделение студенистой жидкости. Медленное увеличение отверстия приводит к образованию язвы с кратерообразными обрывающимися краями. На дне язвы виден некротический стержень, после отхождения которого язва заживает с образованием звездчатого втянутого рубца. Иногда при третичном сифилисе наблюдается разрешение гуммы без перехода в язву. В таких случаях отмечается уменьшение узла и его замещение плотной соединительной тканью.

При третичном сифилисе гуммозные язвы могут захватывать не только кожу и подкожную клетчатку, но и подлежащие хрящевые, костные, сосудистые, мышечные ткани, что приводит к их разрушению. Гуммозные сифилиды могут располагаться на слизистых оболочках. Чаще всего это слизистая носа, языка, мягкого неба и глотки. Поражение третичным сифилисом слизистой носа приводит к развитию ринита с гнойным отделяемым и нарушением носового дыхания, затем происходит разрушение носовых хрящей с образованием характерной седловидной деформации, возможны носовые кровотечения. При поражении третичным сифилисом слизистой языка развивается глоссит с затруднением речи и пережевывания пищи. Поражения мягкого неба и глотки приводят к гнусавости голоса и попадании пищи при жевании в нос.

Нарушения со стороны соматических органов и систем, обусловленные третичным сифилисом, наблюдаются в среднем через 10-12 лет после заражения. В 90% случаев третичный сифилис протекает с поражением сердечно-сосудистой системы в виде миокардита или аортита. Поражения костной системы при третичном сифилисе могут проявляться остеопорозом или остеомиелитом, поражения печени — хроническим гепатитом, желудка — гастритом или язвой желудка. В редких случаях отмечаются поражения почек, кишечника, легких, нервной системы (нейросифилис).

Осложнения третичного сифилиса

Основные и самые грозные осложнения третичного сифилиса связаны с поражением сердечно-сосудистой системы. Так, сифилитический аортит может приводить к аневризме аорты, которая может постепенно сдавливать окружающие ее органы или внезапно разорваться с развитием массивного кровотечения. Сифилитический миокардит может осложниться сердечной недостаточностью, спазмом коронарных сосудов с развитием инфаркта миокарда. На фоне осложнений третичного сифилиса возможна гибель пациента, что наблюдается примерно в 25% случаев заболевания.

Диагностика третичного сифилиса

При третичном сифилисе диагностика основана преимущественно на клинических и лабораторных данных. У 25-35% пациентов с третичным сифилисом RPR-тест дает отрицательный результат, поэтому основное значение имеют исследования крови при помощи РИФ и РИБТ, которые положительны в большинстве случаев третичного сифилиса (92-100%).

Для выявления степени поражения соматических систем и органов по показаниям проводят ЭКГ, УЗИ сердца, аортографию, рентгенографию костей, риноскопию и фарингоскопию, гастроскопию и УЗИ печени, исследование печеночных проб, рентгенографию легких, люмбальную пункцию с исследованием цереброспинальной жидкости и пр. Пациенту может потребоваться дополнительная консультация кардиолога, невролога, отоларинголога, гастроэнтеролога, окулиста.

Дифференциальную диагностику третичного сифилиса проводят со скрофулодермой, индуративной эритемой, язвенными проявлениями рака кожи, милиарным туберкулезом, актиномикозом, лепрой, распадающимися липомами.

Лечение третичного сифилиса

Терапию третичного сифилиса начинают с подготовительного этапа в виде 2-х недельного курса эритромицина или тетрациклина. Затем преступают к пенициллинотерапии двумя курсами с промежутком в 2 недели. Продолжительность курсов и дозировки подбирают в соответствии с выбранным препаратом, состоянием пациента и локализацией гумм. Терапию пенициллином дополняют введением препаратов висмута. При наличие противопоказаний к висмуту (поражения почек или печени) дополнительно назначают третий курс пенициллинотерапии. В ходе лечения третичного сифилиса обязательно проводится контроль основных показателей функционирования пораженных органов: клинический анализ крови и мочи, биохимические пробы печени, коагулограмма, ЭКГ и др. По показаниям назначают общеукрепляющие средства и симптоматическое лечение.

Этот период заболевания наступает чаще всего через 3—5 лет после заражения. Однако описаны достоверные случаи возникновения третичного сифилиса и через 60 лет после заражения.

Переходу вторичного сифилиса в третичный благоприятствуют некачественное лечение или его отсутствие, ослабление защитных сил организма хроническими и инфекционными заболеваниями, интоксикациями в результате вредных привычек, в том числе алкоголем, гипо- и авитаминозы, пожилой и старческий возраст, психические и физические травмы нервной системы, неблагоприятные условия быта, тяжелый физический и часто напряженный умственный труд, отсутствие санитарных навыков.

В этот период наряду со значительно сниженным иммунитетом и сопротивляемостью организма отмечается возникновение своеобразной гиперергической реакции макроорганизма на микроорганизм. Даже на небольшое количество бледных трепонем высокочувствительный к ним организм больного реагирует образованием на коже, слизистых оболочках, внутренних органах, нервной системе таких элементов, как бугорки, гуммы, гуммозная инфильтрация.

Для этих прояивлений характерны деструкция и некроз тканей, образование язв и в дальнейшем рубцов. Таким образом, третичный сифилис проявляется симпомами, обусловленными в отличие от обычно доброкачественных проявлений вторичного периода болезни тяжелыми функциональными и анатомическими изменениями пораженных органов и тканей.

Проявления третичного периода возникают внезапно, после длительного латентного периода, когда больной, как правило, уже не помнит о бывших у него начальных признаках заболевания.

Третичный сифилис практически незаразен, малоконтагиозен. Сифилиды третичного периода под влиянием противоси- филитического лечения препаратами пенициллина или висмута разрешаются за 2—4 недели.

Третичный период сифилиса подразделяется на сифилис третичный активный (lues III activa) и сифилис третичный латентный (lues III latens) или анактивный.

При сифилисе третичном активном на коже и слизистых оболочках появляются гуммы или бугорки. Могут поражаться также нервная, сердечно-сосудистая и эндокринная системы, печень, легкие, желудочно-кишечиыей тракт, костно-сус- тавной аппарат.

Классические серологические реакции (Вассермана, осадочные реакции Кана, цитохолевая) бывают положительными при активном третичном сифилисе в 70—85% случаев, а при латентном — лишь в 50—60% случаев.

Гумма. В клиническом течении сифилитической гуммы различают четыре периода: 1) образование и рост; 2) размягчение; 3) изъязвление; 4) рубцевание.

Чаще всего гуммы локализуются на передней поверхности голени и в области носоглотки, однако могут располагаться на других участках кожного покрова и слизистых оболочек, а также в области внутренних органов и центральной нервной системы.

Образование гуммы начинается незаметно для больного. В подкожной клетчатке откладывается инфильтрат, состоящий из лимфоцитов, зпителиоидных клеток, гистиоцитов, фибро- бластов, местами отдельных гигантских клеток типа Лангганса. Гумма обнаруживается больным лишь после развития до величины и формы вишневой косточки, горошины. Постепенно гуммозный инфильтрат увеличивается, достигая величины сливы, куриного яйца, а иногда и больше.

Дальнейшая эволюция такого инфильтрата может пойти одним из трех путей: первый путь — бесследное рассасывание инфильтрата при своевременной диагностике и лечении; второй — обызвествление, когда растущая гумма пропитывается солями извести и затвердевает; третий путь — наиболее частый — размягчение и изъязвление гуммозного инфильтрата.

После вскрытия образуется довольно глубокая, с правильными округлыми очертаниями, круто обрезанными, ровными краями и плотно-эластическим периферическим валиком язва с гуммозным стержнем в центре. С течением времени стержень отторгается, язва очищается, а появившиеся со дня язвы грануляции приводят к образованию втянутого, штампованного, звездчатого, пестрого рубца, имеющего правильные округлые очертания. Рубцы после туберкулезных и пиогенных язв не имеют таких правильных очертаний и на их поверхности выявляются мостикообразные перемычки.

Дифференцировать сифилитическую гумму следует от нагнаивающихся инфильтратов, протекающих по типу холодного абсцесса: скрофулодермы, актияомикоза, хронической язвенной пиодермии (см. соответствующие разделы).

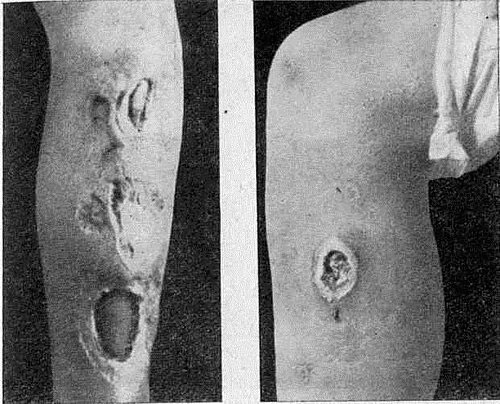

Бугорковый сифилид. Проявляется образованием бугорков в толще кожи или слизистых оболочек. Бугорки бывают различной величины: от булавочной головки до фасоли. Форма бугорков округлая, поверхность гладкая, цвет ветчинный или медно-красный, консистенция плотно-эластическая. Субъективных ощущений бугорки не вызывают. В зависимости от величины, характера поверхности и взаимного расположения различают следующие разновидности бугорковых си- филидов: 1) сгруппированный бугорковый; 2) карликовый бугорковый; 3) серпигинозно-язвенный; 4) диссеминированный, или рассеянный; 5) бугорковый сифилид площадкой.

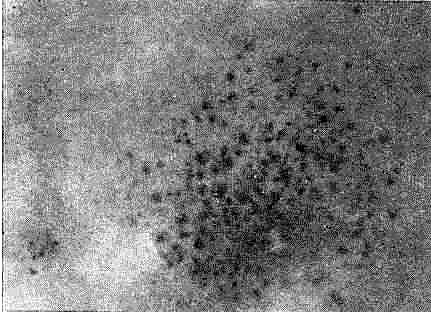

Наиболее часто сейчас встречается сгруппированный бугорковый сифилид. Он характеризуется бугорками размером с мелкую горошину или вишневую косточку, буро- вато-гиперемированными, плотно-эластической консистенции. Располагаются они близко друг от друга, но разделены участками здоровой кожи наподобие расположения дробинок при выстреле на близком расстоянии.

Сгруппированный бугорковый сифилид

Карликовый бугорковый сифилид отличается мелкими размерами бугорков (с просяное зерно или булавочную головку), бледно-красной или красновато-бурой окраской, плотноватой консистенцией. При разрешении карликовых бугорков остаются поверхностные рубчики, которые сравнительно

Карликовый бугорковый сифилид

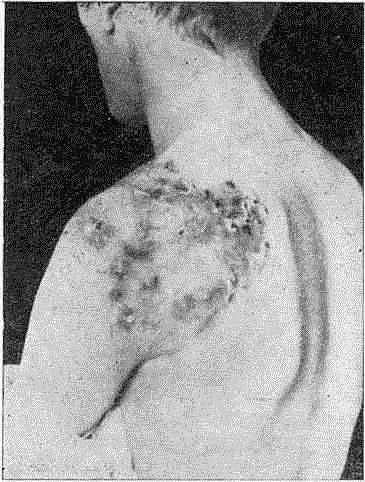

быстро сглаживаются. Серпигинозно-язвенный бугорковый сифилид обладает способностью быстро некротизироваться, сливаться и проявляться повторными последовательными группами высыпаний. При этом изъязвившиеся участки рубцуются, а по периферии, распространяясь эксцентрически, возникают новые группы элементов).

Серпигинирующий бугорковый сифили при третичном сифилисе внутренних органов

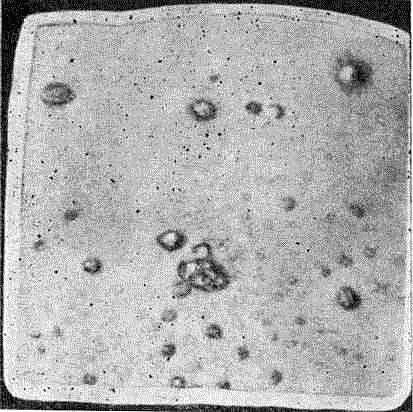

Диссеминированный, или рассеянный, бугорковый сифилид гакже часто наблюдается среди третичных проявлений. Отдельные изолированные элементы размером с мелкую горошину располагаются на любом участке кожного покрова, без склонности к группировкам. Бугорки имеют характерную бу- ровато-красную окраску и плотную консистенцию. Они разбросаны беспорядочно и не склонны к изъязвлению. Как правило, эта разновидность бугорковых сифилидов разрешается сухим путем, оставляя хорошо сформированные рубцы.

Бугорковый сифилид площадкой образуется вследствие близкого сливного расположения бугорков с формированием плотного инфильтративного очага, имеющего фестончатые очертания и синюшно-багровый или багрово-красный цвет. Дальнейшее развитие бугорков приводит к образованию некроза, начинающегося в центре, его гнойному расплавлению и образованию небольших, но довольно глубоких язв. Края язв уплотненные, обрывистые, дно покрыто гнойным налетом. Постепенно язвы освобождаются от гноя и заполняются грануляциями, ведущими к рубцеванию. Рубцы после бугоркового сифилида площадкой имеют фестончатые очертания, неравномерную, гладкую, различно пигментированную поверхность (мозаичные рубцы).

В результате аортита возникают проявления, обусловленные поражением устьев венечных сосудов, а также недостаточностью аортальных клапанов. Наконец, в дальнейшем вследствие предшествовавшего мезаортита возможно формирование аневризмы аорты. Клиническая картина поражений отличается не только выраженными функциональными нарушениями, но и значительными анатомическими изменениями со стороны этих органов, излагается в руководствах по внутренним болезням.

Что касается поражения нервной системы при третичном сифилисе, то в зависимости от стадии и характера процесса различают ранний мезенхимный, или менинго-васкулярный (в первые 5 лет болезни) и поздний паренхиматозный (спинная сухотка и прогрессивный паралич) сифилис.

Ранние сифилитические менингиты делятся на: а) острые лихорадочные цереброспинальные менингиты и б) острые ме- нинго-энцефалиты и менинго-миелиты. Поздние сифилитические менингиты головного и спинного мозга развиваются спустя 3—5 лет от начала сифилитической инфекции.

Кроме того, различают сифилитическую гидроцефалию, гумму головного и спинного мозга, сифилитическое поражение периферической нервной системы. Симптоматика всех этих поражений детально излагается в соответствующих руководствах по нервным болезням.

Дифференциальную диагностику бугоркового сифилида следует проводить с туберкулезной волчанкой, лепрой и болезнью Боровского (лейшманиозом).

Течение процесса при туберкулезной волчанке более длительное (годами), а третичного сифилиса — неделями, месяцами. Туберкулезные язвы на месте некротизирующихся бугорков имеют неправильные очертания, мягкие, подрытые, красновато-си- нюшного цвета края, неровное, часто зернистое, гноящееся дно и мягкое основание.

Сифилитические же язвы в основании имеют инфильтрат плотно-эластической консистенции, правильные округлые очертания, полотне, отвесные, неподрытые края; дно их обычно чистое и гладкое либо покрыто желтовато-серым некротическим налетом. Бугорки при сифилисе располагаются чаще сгруппированно, но изолированно, не сливаясь друг с другом. При туберкулезной же волчанке лю- помы сливаются в очаги сплошного поражения.

Рубцы после люпомы гладкие, непигментированные, а после сифилитических бугорков — неравномерно пигментированные (пестрые по окраске) и неровные по рельефу — так называемые мозаичные рубцы. На месте старых рубцов при туберкулезной волчанке возникают, рецидивируют новые бугорки, тогда как сифилитические бугорки на том же месте не повторяются, а при активизации процесса распространяются по периферии оставшихся рубцов.

Так же как и при туберкулезной волчанке, при сифилисе часто поражаются ткани полости рта и носоглотки. Однако в отличие от туберкулеза при сифилисе нередко в процесс вовлекается костная ткань, в результате чего обнаруживаются прободения в костной части перегородки носа или в области твердого неба. При этом для сифилитического поражения полости рта и носоглотки характерны узловатые плотные инфильтраты, а для туберкулезной волчанки — бугорки и грануляции.

Положительные у части больных третичным сифилисом серологические реакции, РИФи РИБТ, а также в сомнительных случаях эффективность пробного противосифилитического лечения помогают поставить правильный диагноз.

Для кожного лейшманиоза (болезни Боровского) в отличие от сифилитических бугорков характерна желтоватая окраска бугорковых элементов, тестоватая или умеренно плотноватая консистенция, наличие по периферии очагов поражения узелковых лимфангоитов, анамнестические данные о пребывании больного в местах, эндемичных для лейшманиоза (среднеазиатские республики и Азербайджан). При микроскопическом исследовании отделяемого с язвенной поверхности и соскоба с краев язв выявляются тельца Боровского — лейшмании.

Дифференциальная диагностика бугоркового сифилиса проводится также с лепрой, а гумм — со скрофулодермой, индуративной эритемой Базена (форма Гетчинсона), актино- микозом, раковой язвой и трофической язвой голеией.

Диагноз третичного активного сифилиса с наличием гуммозных или бугорковых проявлений подтверждается клинической симптоматикой и положительными серологическими реакциями, которые обнаруживаются в этой стадии болезни у 75—80% больных.

Отсутствие положительной реакции Вассермана или- ати- пичность высыпаний затрудняют диагностику третичного активного сифилиса. В этих случаях прибегают к постановке РИБТ, которая при поздних формах сифилиса положительна намного чаще, чем реакция Вассермана и осадочные реакции, и проводят пробное лечение бийохинолом, 3% раствором йодистого калия или сайодином, которые облегчают постановку диагноза.

Гистологическое исследование не имеет решающего значения, так как у детей третичные сифилиды не имеют специфического строения.

Диагноз латентного третичного сифилиса основывается на совокупности ряда данных. Уточняется возможная анамнестическая информация. При этом выявляются сведения о перенесенном в прошлом сифилисе, характере лечения, снятии с учета и т. д.

У женщин важно выяснить акушерский анамнез (ранняя смертность плода — мертворождения, преждевременные роды), наличие болезни у матери и ближайших родственников.

Большое значение имеет осмотр кожных покровов, видимых слизистых оболочек, лимфатических узлов, костей. Обращается внимание на наличие рубцовых изменений от бугорков (мозаичные рубцы), гумм (штампованные рубцы с правильными округлыми очертаниями, гладкой или звездчатой поверхностью), рубцы Фурнье после перенесенного раннего врожденного сифилиса.

Констатируются резко выраженные явления остеопериостита, а при пальпации лимфатических узлов — остаточные явления регионарного лимфаденита и полиаденита. Однако лимфатические узлы могут быть увеличены и при многих других заболеваниях (туберкулез, гемодер- мии, болезни крови, бруцеллез, туляремия и др.).

Проводится серологическое исследование крови (реакция Вассермана, осадочные, РИБТ, РИФ). РИБТ в случаях латентного сифилиса помогает исключить ложноположительные результаты реакции Вассермана, которые могут быть при туберкулезе, лепре, ревматизме, болезнях печени, крови, гельминтозах, инфекционных и других заболеваниях.

Назначается рентгенография костей и аорты (для выявления остеопериоститов, остеомиелитов, аневризмы), исследование спинномозговой жидкости (для выявления асимптомного нейросифилиса). Одновременно осуществляется тщательное неврологическое и отоларингологическое обследование, а также консультация окулиста.

Для постановки диагноза сифилиса у детей в любой стадии болезни целесообразно использовать следующие методы.

- Собирание анамнеза. Его значение не следует переоценивать, так как больные могут сообщать неточные, а иногда неверные сведения.

- Тщательный осмотр всего кожного покрова и слизистых оболочек полости рта, носоглотки, ануса и наружных половых органов.

- Пальпация периферических лимфатических узлов.

- Исследование на бледную трепонему с поверхности твердого шанкра, эрозивных папул, язвочек и др.

- Осмотр костно-суставной системы, пальпация и при необходимости рентгенография костей и суставов.

- Клиническое исследование внутренних органов с рентгенографией сердца и дуги аорты.

- Исследование нервной системы.

- Исследование органов зрения и глазного дна.

- При соответствующих показаниях — оториноларинго- логическое исследование.

- Серологическое исследование крови (реакция Вассермана, осадочные), а также РИБТ и РИФ.

- Исследование спинномозговой жидкости (при показаниях). При этом выявляется содержание в ней белка (в норме 10—30 мг%), форменных элементов — цитоз (в норме — нормоцитоз — в ликворе содержат лишь единичные клетки: от 0 до 3—5 в 1 мм 3 ), прозрачность.

Для определения увеличенного содержания в ликворе глобулинов ставятся: реакция Нонне—Апельта, при которой глобулины осаждаются насыщенным раствором сернокислого аммония; реакция Панди (с карболовой кислотой), реакция Вейхбродта (осаждение глобулинов производится раствором сулемы) и фуксиново-суле- мовая реакция Таката—Ара. Минимальная патология в ликворе по глобулиновым реакциям начинается с 2—3 + . Со спинномозговой жидкостью определяется реакция Вассермана и, наконец, реакция Ланге с колоидным раствором хлорного золота.

Эта реакция основана на том, что колоидный раствор золота пурпурно-красноватого цвета при воздействии на него патологического ликвора в присутствии электролитов (хлористого натрия и других) претерпевает изменение своей дисперсности, что выражается в изменении цвета раствора и выпадении осадка. При нормальном ликворе цвет раствора в пробирках, куда добавлена в различном разведении (от 1 : 10 до 1 : 10 000) спинномозговая жидкость, остается пурпурно- красным либо в одной из пробирок красно-фиолетовым.

При патологическом ликворе красный цвет жидкости переходит в фиолетовый, синий, голубой и бесцветный. Учитывается, в каком разведении, т. е. в какой пробирке, наступило изменение цвета (выпадение раствора). Для четкой констатации результатов тот или иной цвет обозначается следующими цифрами: 0 — отсутствие изменения пурпурно-красного цвета, 1 — крас- но-фиолетовый цвет, 2 — фиолетовый, 3 — синевато-фиолетовый, 4 — синий, 5 — голубой и 6 — бесцветный. Цифры пишутся в порядке постановки пробирок. Цифровое выражение отрицательной реакции 0000000000 или 0011100000. При нейросифилисе, в частности при сифилитическом менингите, выявляется менингитическая кривая (например, 0012456653100).

При цереброспинальном сифилисе, спинной сухотке и прогрессивном параличе выявляется паретическая кривая (например, 666665432100).

12. Патогистологическое и другие исследования в зависимости от показаний.

13. Пробное противосифилитическое лечение (terapia ex juvantibus) проводится при третичном и позднем врожденном сифилисе. В таких случаях под влиянием специфического лечения сравнительно быстро рассасываются гуммозные изменения не только в области наружных тканей (кожи, подкожной клетчатки), но и, что очень важно, во внутренних органах (печень, легкие и др.).

Читайте также: