Бактериологическое исследование материала на листериоз

Рефераты и конспекты лекций по географии, физике, химии, истории, биологии. Универсальная подготовка к ЕГЭ, ГИА, ЗНО и ДПА!

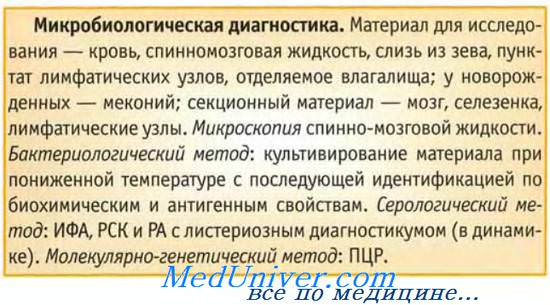

Микробиологическая диагностика листериоза

Листериоз - зоонозная инфекция с преимущественным поражением системы

мононуклеарных фагоцитов, что регистрируется в большинстве случаев с поражением нервной ткани или в виде ангинозно-септической формы.

Возбудитель Listeria monocytogenes относится к роду Listeria, семьи Corynebacteriacea.

В связи с тем, что заболевание протекает с большим разнообразием клинических проявлений, основное значение в диагностике имеют микробиологические методы.

Материалом для исследования: испражнения, моча, смыв из носоглотки, ликвор, околоплодные воды. Материал для исследования выбирают в первые 7-10 дней болезни. Значительная контагиозность возбудителей этой инфекции требует соблюдать осторожность при работе с материалом, который исследуется.

В диагностике листериоза используют микроскопический, бактериологический, биологический, серологический, аллергологический методы.

Микроскопический метод. Из материала, который исследуют, готовят мазки, окрашивают их по Граму и Романовскому. Обнаруживают грамположительные бактерии или коккобактерии размером 1-2 х 0,5 мкм, которые располагаются в виде римской пятерки или параллельно друг другу и не образуют спор. При температуре 20-25 ° С бактерии подвижны. При 37 ° С подвижность резко снижается. Микроскопический метод диагностики не является решающим.

Бактериологический метод. Материал для исследования высевают в чашки Петри с кровяным агаром и в пробирку с МПБ. Посевы помещают в термостат (t 30-37 ° С). Листерии являются факультативными анаэробами. Хорошо культивируются на обычных нейтральных или слабощелочных средах (МПА, МПБ), однако селективным средой является кровяной агар с трипафлавином.

Через 24-48 часов обнаруживают резко очерченные гладкие выпуклые бесцветные или нежно-голубые колонии (S-форма), которые могут быть окружены узкой зоной β-гемолиза. В процессе культивирования листерии могут образовывать R-форму колоний. Эти Колонии большие по размерам, шероховатые, с утолщенным зазубренным краем и менее прозрачные. В жидких средах в процессе роста вызывают равномерное помутнение, а затем выпадает скользкий осадок диспергируется.

Для выделения чистой культуры микробов отбирают подозрительные колонии с зоной β-гемолиза и пересевают в пробирки со скошенным МПА. Пробирки помещают в термостат при температуре 30-37 ° С на 24 часа. Полученную чистую культуру бактерий сеют в пестрый ряд Гисса для изучения биохимических свойств. Листерии ферментируют глюкозу, мальтозу, рамнозу, левулезы, салицин к кислоты без газа. Индол и сероводород не образуют. Нитраты и нитриты не восстанавливают.

Антигенные свойства листерий определяют в реакции агглютинации на стекле (ориентировочная реакция) и в пробирках со стандартной диагностической сывороткой (см. Приложение).

Биологический метод. Материал, который исследуют вводят подкожно белым мышам. Животные погибают в сроки от 3-го до 51 суток. Из органов павших животных делают мазки - отпечатки и посев на питательные среды. При выделении подозрительных колоний делают биологическую пробу на белых мышах, у которых вызывают иммуносупрессию посредством введения кортизона. Культуру вводят внутрь живота животного. На 2 - 6 сутки животные погибают. Возбудителя обнаруживают в тканях животных, погибших, путем посева на питательные среды.

Серологический метод. Основан на определении антител в сыворотке больного. Обычно используют РА, РПГА, РСК. Кровь для исследования берут дважды, начиная со второй недели болезни и в динамике наблюдают за нарастанием титров антител.

Для определения титра антител ставят развернутую, пробирочных РА (см. Приложение). Для этого в серии двукратно разведенных сывороток добавляют листериозный диагностикум. Реакция считается положительной при образовании аглютинату в разведении 1: 1400 и выше.

Наиболее чувствительной считается РПГА (см. Приложение). Используют сыворотку больного и листериозный эритроцитарный диагностикум. При положительной реакции происходит склеивание эритроцитов в виде зонтика в разведении 1: 400 и более. Учитывают РСК (см. Приложение) при которой диагностическим титром считается разведение 1: 5 и выше.

Аллергологический метод. Внутрикожная аллергическая проба становится положительной с 7-9 дня заболевания. Аллерген (кислотный гидролизат бактериальной массы листерий) вводят в объеме 0,1 мл внутрикожно и учитывают результат через 24-48 г. Пробу считают положительной при появлении гиперемии и отека, диаметром до 2 см.

|