Защиту от дифтерии ботулизма столбняка определяет иммунитет

Глава 34. Возбудитель столбняка

Возбудитель столбняка Clostridium tetani описал Николайер в 1884 г. В чистой культуре получил Китазато в 1889 г.

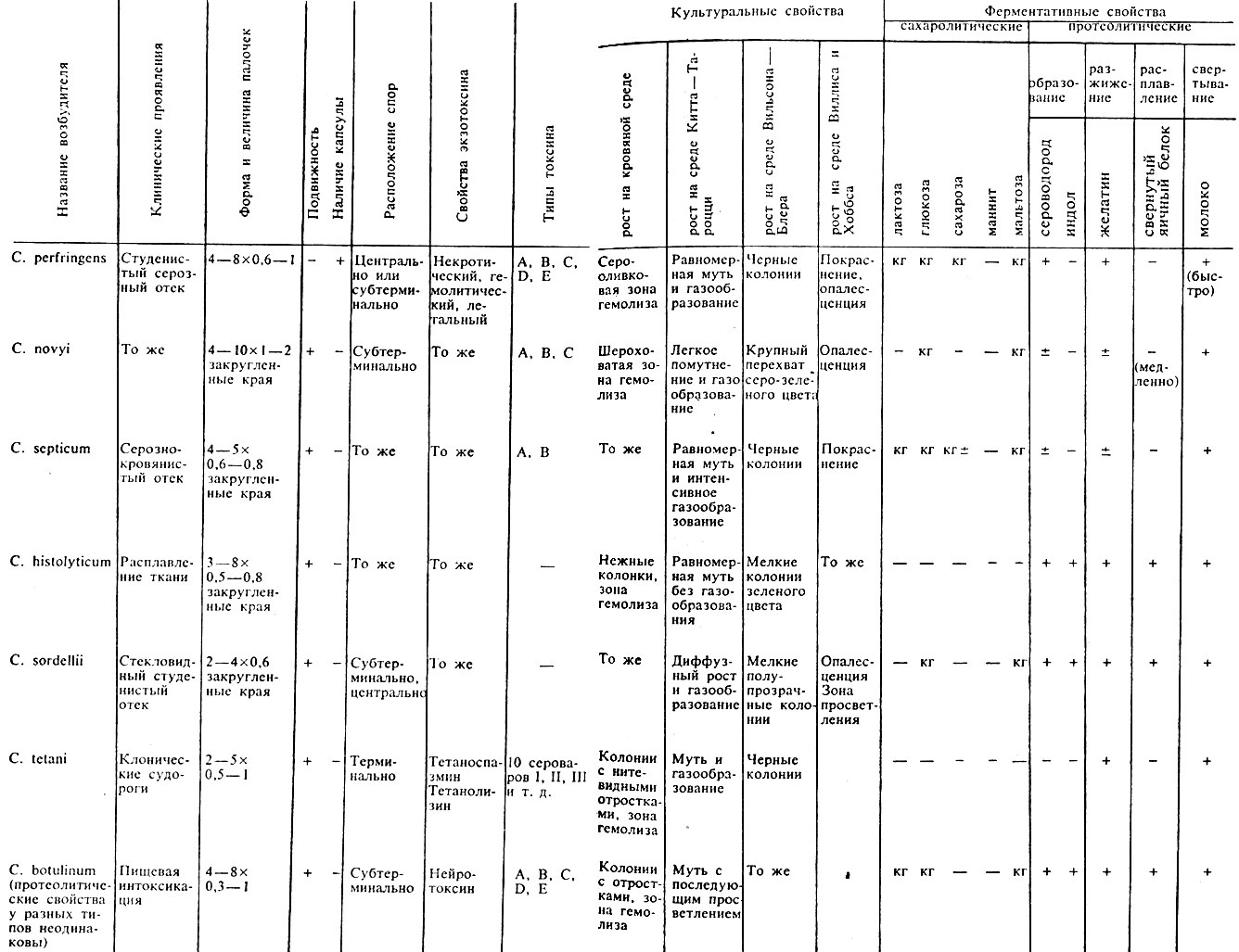

Морфология. С. tetani - палочки размером 4-8 × 0,4-1 мкм с закругленными краями. Подвижны. Жгутики располагаются перитрихиально. Капсул не образуют. Образуют споры шаровидной формы, расположенные терминально, что придает бацилле вид барабанной палочки. Грамположительны. Старые культуры иногда теряют способность окрашиваться по Траму. Споры при окраске по Траму или метиленовым синим имеют вид колечек (см. рис. 4).

Культивирование. Возбудитель столбняка - строгий анаэроб. Высокочувствителен к кислороду. Поэтому палочки хорошо размножаются в глубине высокого столбика агара. Специальными средами для их выращивания служат: среда Вейнберга в модификации ЦИЭМ, среда Виллиса и Хоббса, среда Китта - Тароцци и др. Жидкие среды заливают слоем вазелинового масла для создания анаэробных условий. Перед посевом из среды удаляют кислород путем кипячения в водяной бане и быстрого охлаждения до температуры 40-50° С. Возбудители столбняка растут при температуре 35-37° С и рН среды 6,8-7,4. На плотных питательных средах рост появляется на 3-4-й день. Выросшие колонии сероватого цвета, иногда прозрачные с неровной зернистой поверхностью и вытянутыми краями - R-форма. В высоком столбике агара С. tetani образуют колонии в виде пушинок, иногда колонии бывают темные и напоминают чечевичные зерна. На кровяных средах вокруг колоний отмечается зона гемолиза. При посеве возбудителей столбняка на среду Китта - Тароцци среда мутнеет. Рост на среде Вильсона-Блера характеризуется почернением среды. Посевы на чашках ставят в анаэростат.

Ферментативные свойства. С. tetani обладают слабой ферментативной активностью. Углеводы не расщепляют (встречаются штаммы, расщепляющие глюкозу). Протеолитические свойства выражаются в восстановлении нитратов в нитриты, медленном свертывании молока и медленном разжижении желатина.

С. tetani образует фибрилизин.

Токсинообразование. С. tetani вырабатывают сильный экзотоксин, состоящий из двух компонентов: тетаноспазмина и тетанолизина. Тетаноспазмин (нейротоксин) поражает двигательные клетки нервной ткани, что приводит к спазматическому сокращению мышц. Тетанолизин гемолизирует эритроциты. Токсин, полученный из бульонной культуры в дозе 0,0000005, убивает белую мышь массой 20 г.

Антигенная структура. Клостридии столбняка делят на 10 сероваров. Разделение на серовары производят по Н-антигену, а на серогруппы - по О-антигену, Возбудители всех сероваров продуцируют токсин, который нейтрализуется антитоксической сывороткой любого типа.

Устойчивость к факторам окружающей среды. Вегетативные формы С. tetani при температуре 60-70° С погибают через 20-30 мин. Споры обладают большой устойчивостью, они выдерживают кипячение в течение 1-1,5 ч. В почве и на других предметах споры длительно сохраняются. Прямой солнечный свет убивает их через несколько часов.

Дезинфицирующие растворы: 5% раствор фенола, 1% раствор формалина губит их через 5-6 ч.

Восприимчивость животных. В естественных условиях столбняком болеют лошади и мелкий рогатый скот. Из экспериментальных животных к столбнячному токсину высоко чувствительны белые мыши, кролики, крысы. Заболевание у них протекает по типу восходящего столбняка. Начинается оно с сокращений поперечнополосатых мышц задних конечностей, затем вовлекаются мышцы туловища и т. д. Гибель наступает от паралича сердечной мышцы.

Источники инфекции. Возбудители столбняка широко распространены в природе. Многие животные являются носителями этих микроорганизмов, поэтому С. tetani обнаруживают в почве, куда они попадают из кишечника животных и человека. Заболевания столбняком чаще наблюдаются в сельской местности, особенно в районах с развитым животноводством. Споры могут разноситься с пылью, попадая на одежду и другие предметы.

Пути передачи и входные ворота. Входными воротами является поврежденная кожа и слизистые оболочки. Столбняк является раневой инфекцией и заболеваемость связана с травматизмом (особенно в военное время). Опасны ранения с глубокой травматизацией тканей, в которые заносится земля, инородные тела и т. д. Однако для возникновения заболевания иногда достаточно проникновения небольшой занозы.

Патогенез. Проникнув в глубину ткани, споры на месте внедрения начинают прорастать в вегетативные формы. Размножаясь, столбнячная палочка выделяет экзотоксин. Столбнячный токсин избирательно действует на клетки центральной нервной системы и обусловливает спазм двигательных мышц. У человека наблюдается нисходящий столбняк. Наиболее ранними признаками являются судороги жевательных мышц (тризм), затем начинается спазм лицевой и затылочной мускулатуры. Появляется "сардоническая улыбка". Затем сокращаются мышцы живота и нижних конечностей. Смерть наступает от асфиксии вследствие спазма дыхательной мускулатуры.

Иммунитет. Постинфекционного иммунитета нет, так как исход этого заболевания часто смертельный.

Искусственный иммунитет достигается путем введения анатоксина. Иммунитет антитоксический.

Специфическая профилактика. Основана на иммунизации анатоксином, являющимся компонентом АКДС. Прививки вакциной АКДС проводят всем детям в возрасте от 5-6 месяцев до 12 лет с последующей ревакцинацией, а также работникам сельского хозяйства, строителям и др. Специфическое лечение. Вводят внутримышечно противостолбнячную сыворотку. Хороший результат дает иммуноглобулин, полученный из крови доноров, иммунизированных против столбняка. Кроме этого, вводят антибиотики тетрациклиного ряда и пенициллин.

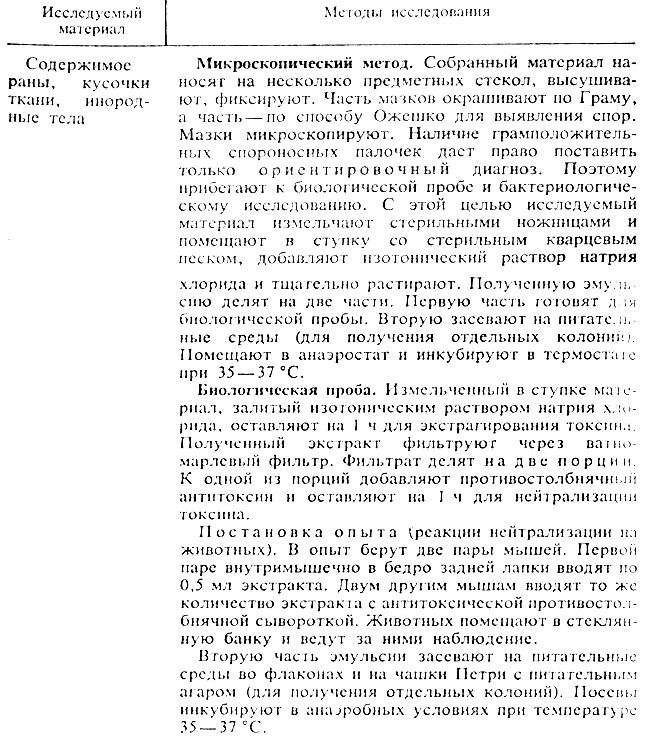

Цель исследования: обнаружение возбудителя столбняка и столбнячного токсина (практически проводят редко).

1. Содержимое раны.

2. Кусочки ткани с пораженного участка.

3. Инородные тела, попавшие в рану.

4. С профилактической целью исследуют на стерильность перевязочный материал, кетгут, шелк и препараты для подкожного введения (см. "Санитарная микробиология").

5. Почва (см. "Санитарная микробиология").

Способы сбора материала

3. Бактериологический (выделение возбудителя столбняка).

Первый день исследования

1. Если животные не погибли, продолжают за ними наблюдение. Признаки столбняка у мышей: взъерошенная шерсть, ригидность конечностей и хвоста ("хвост трубой"), паралич лапки, в которую введен токсин. Животные погибают в характерной позе: поджав передние лапки и вытянув задние. После гибели животного производят микроскопическое и бактериологическое исследование тканей из органов.

У контрольных мышей, получивших токсин одновременно с антитоксином, заболевание столбняком не возникает.

2. При отрицательном результате биологической пробы изучают посевы. Подозрительные колонии пересевают для выделения чистой культуры на среду Китта - Тароцци.

Изучают культуральные свойства выделенных микроорганизмов. Делают мазки и микроскопируют их. Полученную культуру испытывают на наличие столбнячного токсина в биологической пробе (по той же схеме, табл. 51).

Таблица 51. Морфологические, культуральные и ферментативные свойства основных видов патогенных анаэробов

1. Опишите морфологические свойства возбудителя столбняка.

2. Каковы ферментативные свойства бацилл столбняка?

3. Токсинообразование и антигенная структура бацилл столбняка.

4. Патогенез столбняка.

5. Специфическая профилактика и лечение столбняка.

6. На каких животных и как ставят биологическую пробу?

Читайте также:

|