Чем функция вегетативной нервной системы отличается от функции соматической нервной системы

Вегетативная нервная система отличается от соматической следующими признаками:

1. Вегетативная нервная система иннервирует гладкую мускулатуру и железы, обеспечивает трофическуюиннервацию всех тканей и органов, включая скелетную мускулатуру, т.е. иннервирует все органы и ткани. Соматическая нервная ситстема иннервирует только скелетную мускулатуру.

2. Важнейший отличительный признак вегетативного отдела – это очаговый характер расположения центров (ядер) в стволе головного мозга (мезенцефалический и бульбарный отделы) и спинном мозге (тораколюмбальный и сакральный отделы). Соматические же центры располагаются в пределах центральной нервной системы равномерно (сегментарно).

3. Различия в строении рефлекторной дуги (см. выше).

4. Деятельность вегетативной нервной системы основана не только на центральных рефлекторных дугах, но и на периферических, замыкающихся в вегетативных узлах.

5. Вегетативная нервная система обладает избирательной чувствительностью к гормонам. Это обусловлено тем, что переключение импульса в синапсах осуществляется с помощью химического вещества – медиатора.

Симпатический и парасимпатический отделы и их различия

Симпатический отдел по своим основным функциям является трофическим. Он обеспечивает усиление окислительных процессов, усиление дыхания, учащение деятельности сердца, т.е. приспосабливает организм к условиям интенсивной деятельности. В связи с этим тонус симпатической нервной системы преобладает днем.

Симпатический и парасимпатический отделы отличаются также и медиаторами – веществами, осуществляющими передачу нервных импульсов в синапсах. Медиатором симпатической нервной системы является норадреналин, парасимпатической – ацетилхолин.

Наряду с функциональными имеются ряд морфологических различий симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, а именно:

1. Парасимпатические центры разобщены, находятся в трех отделах мозга (мезенцефалический, бульбарный, сакральный), а симпатические – в одном (тораколюмбальный отдел).

2. К симпатическим узлам относятся узлы I и II порядка, к парасимпатическим – III порядка (конечные). В связи с чем преганглионарные симпатические волокна более короткие, а постганглионарные более длинные, чем парасимпатические.

3. Парасимпатический отдел имеет более ограниченную область иннервации, иннервируя только внутренние органы. Симпатический же отдел иннервирует все органы и ткани.

Симпатический отдел вегетативной нервной системы

Симпатическая нервная система состоит из центрального и периферического отделов (рис.2).

Центральный отдел представлен промежуточно-боковыми ядрами боковых рогов спинного мозга следующих сегментов: Ш8, Г1–12, П1–3 (тораколюмбальный отдел).

Периферический отдел симпатической нервной системы составляют:

1) узлы I и II порядка;

2) межузловые ветви (между узлами симпатического ствола);

3) соединительные ветви белые и серые, связанные с узлами симпатического ствола;

4) висцеральные нервы, состоящие из симпатических и чувствительных волокон и направляющиеся к органам, где заканчиваются нервными окончаниями.

| Рис. 2. Симпатическая нервная система (по С.П.Семенову). Ш8 – П3 – сегменты спинного мозга, имеющие симпатические ядра; 1 – верхний шейный симпатический ганглий; 2 – средний шейный; 3 – нижний шейный; 4 – звёздчатый ганглий; 5 – ганглии солнечного сплетения; 6 – большой и 7– малый чревные нервы; 8– нижний брыжеечный ган–глий. |  |

Симпатический ствол

Парный, располагается по обеим сторонам позвоночника в виде цепи узлов I порядка. В продольном направлении узлы соединены между собой межузловыми ветвями. В поясничном и крестцовом отделах имеются и поперечные комиссуры, которые соединяют узлы правой и левой стороны. Симпатический ствол протягивается от основания черепа до копчика, где правый и левый ствол соединяются одним непарным копчиковым узлом. Топографически симпатический ствол делится на 4 отдела: шейный, грудной, поясничный и крестцовый.

Узлы симпатического ствола соединяются со спинномозговыми нервами белыми и серыми соединительными ветвями.

Белые соединительные ветвисостоят из преганглионарных симпатических волокон, которые являются аксонами клеток промежуточно-латеральных ядер боковых рогов спинного мозга. Они отделяются от ствола спинномозгового нерва и входят в ближайшие узлы симпатического ствола, где часть преганглионарных симпатических волокон прерывается. Другая часть проходит узел транзитно и через межузловые ветви достигает более отдаленных узлов симпатического ствола или проходит к узлам II порядка.

В составе белых соединительных ветвей проходят и чувствительные волокна – дендриты клеток спинномозговых узлов.

Белые соединительные ветви идут только к грудным и верхним поясничным узлам. В шейные узлы преганглионарные волокна подходят снизу из грудных узлов симпатического ствола через межузловые ветви, а в нижние поясничные и крестцовые – из верхних поясничных узлов также через межузловые ветви.

От всех узлов симпатического ствола часть постганглионарных волокон присоединяется к спинномозговым нервам –серые соединительные ветви и в составе спинномозговых нервов симпатические волокна направляются к коже и скелетным мышцам с целью обеспечения регуляции ее трофики и поддержания тонуса – это соматическаячасть симпатической нервной системы.

Кроме серых соединительных ветвей от узлов симпатического ствола отходят висцеральные ветви для иннервации внутренних органов – висцеральная часть симпатической нервной системы. В ее состав входят: постганглионарные волокна (отростки клеток симпатического ствола), преганглионарные волокна, которые прошли через узлы I порядка не прерываясь, а также чувствительные волокна (отростки клеток спинномозговых узлов).

Шейный отдел симпатического ствола чаще состоит из трех узлов: верхнего, среднего и нижнего.

Верхний шейный узел лежит впереди поперечных отростков II-III шейных позвонков. От него отходят следующие ветви, которые чаще образуют сплетения по стенкам сосудов:

1. Внутреннее сонное сплетение(по стенкам одноименной артерии). От внутреннего сонного сплетения отходит глубокий каменистый нерв для иннервации желез слизистой оболочки полости носа и неба. Продолжением внутреннего сонного сплетения являются сплетения глазной артерии (для иннервации слезной железы и мышцы, расширяющей зрачок) и сплетения артерий мозга.

2. Наружное сонное сплетение. За счет вторичных сплетений по ветвям наружной сонной артерии иннервируются слюнные железы.

3. Гортанно-глоточные ветви.

4. Верхний шейный сердечный нерв, вступающий в сердечное сплетение.

Средний шейный узел располагается на уровне VI шейного позвонка. От него отходят ветви:

1. Ветви к нижней щитовидной артерии.

2. Средний шейный сердечный нерв, вступающий в сердечное сплетение.

Нижний шейный узел располагается на уровне головки I ребра и часто сливается с I грудным узлом, образуя шейно-грудной узел (звездчатый). От него отходят ветви:

1. Нижний шейный сердечный нерв, вступающий в сердечное сплетение.

2. Ветви к трахее, бронхам, пищеводу, которые вместе с ветвями блуждающего нерва образуют сплетения.

Грудной отдел симпатического ствола состоит из 10-12 узлов. От них отходят следующие ветви:

От верхних 5-6 узлов отходят висцеральные ветви для иннервации органов грудной полости, а именно:

1. Грудные сердечные нервы.

2. Ветви к аорте, образующие грудное аортальное сплетение.

3. Ветви к трахее и бронхам, участвующие вместе с ветвями блуждающего нерва в формировании легочного сплетения.

4. Ветви к пищеводу.

5. От V-IX грудных узлов отходят ветви, формирующие большой внутренностный нерв.

6. От X-XI грудных узлов – малый внутренностный нерв.

Внутренностные нервы проходят в брюшную полость и вступают в чревное сплетение.

Поясничный отдел симпатического ствола состоит из 4-5 узлов.

От них отходят висцеральные нервы – внутренностные поясничные нервы. Верхние из них вступают в чревное сплетение, нижние – в аортальное и нижнее брыжеечное сплетения.

Крестцовый отдел симпатического ствола представлен, как правило, четырьмя крестцовыми узлами и одним непарным копчиковым узлом.

От них отходят внутренностные крестцовые нервы, вступающие в верхнее и нижнее подчревные сплетения.

Различия между вегетативной и соматической нервными системами

Вегетативная нервная система (автономная) – непроизвольная, т. е. не контролируется сознанием. Соматическая же нервная система является произвольной. Вегетативная нервная система иннервирует внутренние органы, железы внешней и внутренней секреции, кровеносные и лимфатические сосуды, гладкую и скелетную мускулатуру, а также центральную нервную систему, поддерживает постоянство внутренней среды организма. Соматическая нервная система иннервирует поперечно-полосатую мускулатуру.

Рефлекторная дуга как соматического, так и вегетативного рефлекса состоит из трех звеньев: афферентного (сенсорного, чувствительного), вставочного (ассоциативного) и эффекторного (исполнительного). Афферентное звено может быть общим для соматической и вегетативной рефлекторных дуг. Однако в вегетативной нервной системе эффекторный нейрон располагается за пределами спинного или головного мозга и находится в ганглиях (рис.10). Ганглии могут располагаться около позвоночника (паравертебральные), в нервных сплетениях вблизи внутренних органов (превертебральные) или в стенках внутренних органов (интрамуральные). В соматической нервной системе эффекторные нейроны находятся в ЦНС (серое вещество спинного мозга). Перерезка передних корешков спинного мозга приводит к полному перерождению всех эфферентных соматических волокон и не влияет на вегетативные, так как их эффекторный нейрон находится в периферических ганглиях. В этом и состоит автономия данного отдела ЦНС.

Волокна вегетативной нервной системы выходят из ЦНС только на определенных участках головного мозга, грудопоясничного и крестцового отделов спинного мозга. Во внутриорганном отделе рефлекторные дуги полностью находятся в органе и не имеют выходов из ЦНС. Волокна соматической нервной системы выходят из спинного мозга сегментарно на всем протяжении и перекрывают иннервацией не менее 3 смежных сегментов.

Вегетативные нервные волокна имеют меньший диаметр, чем соматические. Волокна типа В покрыты тонкой миелиновой оболочкой, типа С – лишены ее. Соматические нервные волокна миелинизированы (относятся к типу А). Отсюда и различная скорость проведения нервных импульсов. Если в вегетативных нервах возбуждение распространяется со скоростью от 1–3 до 18–20 м/с, то в соматических нервах – 70–120 м/с. Вегетативные нервные волокна менее возбудимы, чем соматические, и обладают более длительным рефрактерным периодом, большей хронаксией и меньшей лабильностью. Поэтому для их возбуждения необходимо более сильное раздражение, чем для соматических волокон. Аксоны соматических нейронов длинные, на своем протяжении не прерываются. Вегетативные нервные волокна прерываются в ганглиях.

Медиатором соматической нервной системы является только ацетилхолин. В вегетативной нервной системе медиаторную функцию выполняют несколько веществ, главными из которых являются: ацетилхолин, норадреналин, АТФ, аденозгистамин, серотонин.

Лекция 10. Физиология вегетативной нервной системы

Общее представление о вегетативной нервной системе

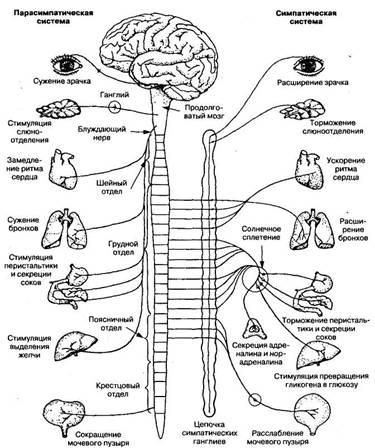

Рис.1. Инннервация внутренних органов вегетативной нервной системой (по Дж. Хессет, 1981)

Подтверждением автономности вегетативной системы, т.е. ее независимости от центральной нервной системы, является сохранение рефлекторных реакций внутренних органов при частичном или полном перерыве спинного мозга у человека, при полном выпадении всех соматических рефлексов.

Вегетативная (автономная) нервная система регулирует деятельность внутренних органов, обеспечивая поддержание гомеостаза и приспособление организма к требованиям окружающей среды.

Основные функции вегетативной нервной системы:

1) регуляция работы внутренних органов;

2) регуляция уровня метаболизма (обмена веществ) в органах и тканях (адаптивно-трофическая функция).

Действия, оказываемые ВНС на органы:

а) пусковое, характеризующееся возбуждением органа, функционирующего не всё время (например, секреция потовых желёз);

б) корригирующее (направляющее), что проявляется в усилении или ослаблении деятельности органа, обладающего автоматизмом (работа сердца, перистальтика кишечника);

в) адаптационно-трофическое, заключающееся в регуляции обмена веществ.

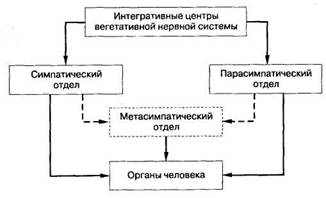

Традиционно вегетативную нервную систему разделяют на 2 части:

1) симпатическую систему, задача которой состоит в мобилизации организма на решение жизненно важных задач (ситуация борьбы или бегства);

2) парасимпатическую систему, задача которой состоит в восстановлении нарушенного во время активности организма гомеостаза и восполнении потраченных ресурсов (ситуация питания и отдыха).

Ряд авторов выделяет дополнительно метасимпатическую систему, которую нельзя свести к какой-либо из вышеперечисленных систем. Ряд авторов настаивает на том, что более адекватным является название – интраорганная нервная система.

Основные отличия в функционировании ВНС в сравнении с соматической нервной системой.

1. Функциями ВНС являются поддержание постоянства внутренней среды, приспособление ее к изменяющимся условиям окружающей среды и деятельности организма.

2. ВНС отличается меньшей специализированностью и большей примитивностью организации. Эволюционные преобразования затронули ее в меньшей степени, чем соматическую (анимальную).

3. Влияния ВНС на организм обычно не находятся под непосредственным контролем сознания.

4. Регуляция функций внутренних органов ВНС может осуществляться, хотя и менее совершенно, при полном нарушении связи с ЦНС.

5. Генерализованный (диффузный) характер распространения возбуждения в периферическом отделе ВНС.

Действие симпатической системы обычно проявляется диффузно (т. е. охватывает все тело) и поддерживается относительно долго. Действие парасимпатической системы – более локально и относительно кратковременно. Парасимпатические эффекты сравнивают с выстрелами из ружья, а симпатические – с пулеметными очередями (Р. Стернбах).

Диффузность влияния объясняется тем, чтов вегетативных ганглиях (особенно в симпатических) постганглионарных волокон выходит в 10-30 раз больше, нежели входит в них преганглионарных волокон. В парасимпатических узлах конвергенция и дивергенция возбуждений не столь выражены. Каждое преганглионарное волокно контактирует только с одной-двумя ганглионарными клетками.

Кроме того, генерализация эффектов у симпатической нервной системы объясняется тем, что аксоны большинства постганглионарных нейронов многократно ветвятся, образуя сплетения, в которых синтезируется, запасается и инактивируется норадреналин. Норадреналин выбрасывается сразу в большом количестве и на значительном расстоянии от постсинаптического рецептора (1000– 2000 нм). Таким образом, одно нервное волокно может иннервировать до 10 тыс. клеток рабочего органа (сравнить: один мотонейрон может иннервировать всего несколько мышечных волокон – от 3 до 10).

6. Низкая скорость проведения возбуждения в вегетативных нервах. 3–14 м/с у преганглионарных волокон и 0,5 – 3 м/с у постганглионарных волокон; в соматических нервных волокнах – до 120 м/с.

7. Низкая лабильность нейронов вегетативных ганглиев (10–15имп/с). Низкая лабильность объясняется длительной синаптической задержкой (около 10 мс) и продолжительной следовой гиперполяризацией нейрона.

8. В организме человека симпатическая и парасимпатическая система работают сочетано, изменяя свой тонус в зависимости от потребностей конкретной деятельности.

Влияния симпатики и парасимпатики чаще противоположны друг другу, что и составляет основу регуляции. Каждый орган, как правило, имеет и симпатический, и парасимпатический контуры регуляции. В некоторых органах, имеющих двойную иннервацию, в естественных условиях жизнедеятельности организма преобладают регуляторные влияния парасимпатических нервов (сердце, мочевой пузырь).

В отдельных случаях обе части ВНС оказывают однонаправленное влияние. Например, слюноотделение стимулируется и симпатическими, и парасимпатическими волокнами: раздражение парасимпатического нерва вызывает обильное выделение жидкой слюны, при раздражении симпатического нерва слюна тоже образуется, однако в небольших количествах, но со значительным содержанием органических веществ.

Кровеносные сосуды и потовые железы иннервируются только симпатикой.

Общий план строения ВНС

Иерархически ВНС состоит из четырех уровней организации: периферического, промежуточ-ного, центрального и высшего.

Рис. 2. Функциональная схема вегетативной нервной системы

| Сравниваемые показатели | Соматическая нервная система | Вегетативная нервная система |

| 1. Выполняемые функции | Обеспечивает: 1) сенсорику - восприятие раздражений 2) моторику, т.е. произвольное сокращение скелетных мышц; 3) психику, т.е. ВИД и психическую деятельность. | Обеспечивает: 1) сокращение и расслабление гладких непроизвольных мышц сосудов и внутренних органов; 2) адаптацию и трофику, в том числе скелетных мышц, эндокринных желез, мозга; 3) регуляцию гомеостаза, обмена веществ, теплообмена и т.д. |

| 2. Положение тела эфферентного нейрона | Внутрицентральное: в головном и спинном мозге | В периферических ганглиях: околопозвоночных, предпо-звоночных и внутриорганных |

| 3. Выход из ЦНС | Сегментарный - на всем протяжении, начиная с верхних холмиков четверохолмия и кончая крестцовым отделом спинного мозга | Очаговый - из нескольких участков: в краниобульбар-ном, тораколюмбальном и сакральном отделах |

| 4. Эфферентный путь рефлекса | Однонейронный - от мотонейрона, не прерываясь, до мышцы | Двухнейронный - предузло-вый: от мозга до ганглия и послеузловый: от узла до рабочего органа |

| 5. Перерезка переднего корешка | Вызывает полное перерождение всех соматических нервных волокон вплоть до поперечнополосатой мышцы, так как в этом случае двигательная клетка (трофический центр нейрона), расположенная в спинном мозге, отделяется от нервного волокна, и это влечет за собой полную его гибель | Совершенно не нарушает целости эфферентного нейрона, клетка которого, находясь в одном из периферических нервных ганглиев, продолжает функционировать автономно. Отсюда и название этого отдела нервной системы "автономный", предложенное в 1898 г. английским физиологом и фармакологом Дж. Ленгли |

| 6. Распределение эфферентных волокон на периферии | Сегментарное - по метамерам (поперечным отрезкам) тела | Сегментарность отсутствует |

| 7. Толщина (диаметр) волокон | Волокна толстые, диаметром 12-14 мкм | Волокна тонкие, диаметром 5-7 мкм |

| 8. Возбудимость волокон | Высокая | Малая (низкая) |

| 9. Скорость проведения возбуждения | Высокая - 70-120 м/с | Низкая - 1-5 м/с |

| 10. Рефрактерный период | Короткий - 0,5-2 мс | Длинный - 6-7 мс |

| ! !. Распространение возбуждения по периферии | Возбуждением охватывается ограниченная область | Возбуждение охватывает большие области |

Симпатическая частьвегетативной нервной системы состоит из центрального и периферического отделов. Центральный отдел образуют нейроны боковых промежуточных столбов спинного мозга от VIII шейного до П поясничного сегментов включительно. Периферический отдел представлен нервными волокнами и симпатическими нервными узлами (ганглиями). Симпатические нервные волокна выходят из спинного мозга в составе передних корешков спинномозговых нервов, а затем через белую соединительную ветвь направляются к соответствующему узлу симпатического ствола. Там часть волокон переключается на эфферентные нейроны, и его постганглионарные волокна идут к органам. Другая часть следует через узел без перерыва и подходит к предпозвоночным узлам, переключается в них, а затем постганглионарные волокна следуют к органам. Для постганглионарных симпатических волокон характерно образование сплетений по ходу артерий, питающих данный орган. Кроме того, они могут образовывать самостоятельно идущие нервы (например, чревный нерв) и входить в состав спинномозговых и черепных нервов.

Симпатические стволы, правый и левый, представляют собой цепочки нервных узлов, соединенных межузловыми ветвями. Топографически в каждом из стволов различают шейный, грудной, поясничный и крестцовый (тазовый) отделы. Шейный отдел обычно включает 3 симпатических узла (верхний, средний и нижний), в остальных отделах число узлов (грудных, поясничных и крестцовых) соответствует количеству сегментов спинного мозга.

Самым крупным узлом шейного отдела является верхний шейный узел, от которого отходят ветви, осуществляющие симпатическую иннервацию органов, кожи и сосудов головы и шеи. Эти ветви образуют сплетения на внутренней и наружной сонных артериях и по ходу их ветвей достигают слезной железы, слюнных желез, желез слизистой оболочки глотки, гортани, языка, мышцы, расширяющей зрачок. Все три шейных узла отдают ветви для иннервации сосудов головного и спинного мозга и их оболочек, щитовидной, паращитовидных желез, сердца (вместе с ветвями блуждающих нервов образуют поверхностное и глубокое сердечные сплетения).

От узлов грудного отдела симпатического ствола отходят ветви к аорте, сердцу, легким, бронхам, пищеводу, образующие органные сплетения: аортальное, сердечное, легочное, пищеводное и т.д. Они обеспечивают симпатическую иннервацию одноименных органов. Наиболее крупными нервами грудного отдела являются большой и малый внутренностные нервы, которые между ножками диафрагмы проходят в брюшную полость, где заканчиваются в узлах чревного (солнечного) сплетения.

Узлы поясничного отдела отдают ветви, участвующие в образовании чревного сплетения и других вегетативных сплетений брюшной полости (брюшного, аортального, почечного, надпочечникового), которые обеспечивают симпатическую иннервацию сосудов и органов брюшной полости.

Ветви крестцового отдела симпатического ствола образуют сплетения таза и обеспечивают симпатическую иннервацию сосудов, желез, органов и тканей данной области, включая конечные отделы пищеварительного тракта и мочеполовых органов.

От всех узлов симпатического ствола отходят так называемые, серые соединительные ветви к спинномозговым нервам. Симпатические волокна серых ветвей идут в составе спинномозговых нервов и их ветвей и иннервируют сосуды туловища, конечностей, а также железы и гладкие мышечные клетки кожи. Таким образом, симпатическая система иннервирует все органы и ткани организма, в том числе скелетные мышцы и ЦНС.

Общий характер влияния симпатической системы на организм сводится к обеспечению его деятельного состояния, включая двигательную деятельность. В целом возбуждение симпатической системы стимулирует катаболизм, способствует быстрому и эффективному расходу энергии. С участием симпатического отдела вегетативной нервной системы осуществляются рефлексы расширения зрачков, бронхов, учащения и усиления сердечных сокращений, расширения сосудов сердца, легких, мозга, работающих скелетных мышц при одновременном сужении сосудов кожи и органов брюшной полости (обеспечение перераспределения крови). Она осуществляет выброс депонированной крови из печени, селезенки, расщепление гликогена до глюкозы в печени (мобилизация углеводных источников энергии), усиливает деятельность некоторых эндокринных желез, поддерживает гомеостаз. Симпатическая система снижает деятельность ряда внутренних органов. Например, в результате сужения сосудов в почках уменьшаются процессы мочеобразования. При раздражении симпатических нервов угнетается секреторная и моторная деятельность желудочно-кишечного тракта, предотвращается желчевыведение и акт мочеиспускания (расслабляется мышца стенок желчного и мочевого пузыря и сокращаются их сфинктеры), т.е. происходит наполнение полых органов.

Симпатическая система не только регулирует работу внутренних органов, но и оказывает выраженное трофическое влияние на обменные процессы, протекающие в скелетных мышцах и ЦНС. Более того, симпатические влияния на скелетные мышцы в целостном организме возникают раньше, чем пусковые влияния соматических двигательных нервов, заранее подготавливая мышцы к работе. Трофическое влияние симпатической нервной системы, изменяющее обмен веществ в органе и приспосабливающее деятельность органа к потребностям целого организма, называется адаптационно-трофическим влиянием.

Парасимпатическая частьвегетативной нервной системы также состоит из центрального и периферического отделов. Центральный отдел включает парасимпатические ядра глазодвигательного (средний мозг), лицевого (мост), языкоглоточного и блуждающего (продолговатый мозг) черепных нервов, а также парасимпатические ядра П-1У крестцовых сегментов спинного мозга. Периферический отдел состоит из узлов и волокон, входящих в состав III, VII, IX и X пар черепных нервов и тазовых нервов.

В среднем мозге рядом с двигательным ядром глазодвигательного нерва располагается парасимпатическое добавочное ядро глазодвигательного нерва. От этого ядра преганглионарные волокна идут в составе глазодвигательного нерва к ресничному узлу. От него постганглионарные волокна направляются к мышце, суживающей зрачок, и ресничной мышце. В покрышке моста рядом с ядром лицевого нерва лежит парасимпатическое верхнее слюноотделительное ядро, отростки клеток которого идут в составе ветвей VII пары черепных нервов до крыловидно-небной ямки, где заканчиваются на клетках крылонебного узла. Одна часть постганглионарных волокон, выходящих из узла в составе ветвей верхнечелюстного нерва (V пара), достигает слезной железы, другая направляется для иннервации желез слизистой оболочки полости носа, рта, глотки. Часть волокон, отходящих от лицевого нерва, присоединяется к язычному нерву (V пара), в составе которого она достигает подъязычной и поднижнечелюстной слюнных желез через одноименные узлы.

Нижнее слюноотделительное ядро, расположенное в продолговатом мозге, дает начало парасимпатическим (секреторным) волокнам околоушной железы, которые идут в составе IX пары черепных нервов, переключаясь в ушном узле и направляясь затем к железе в составе околоушных ветвей ушно-височного нерва (из V пары).

Самое большое количество парасимпатических волокон проходит в составе блуждающего нерва. Они берут начало от заднего (дорсального) парасимпатического ядра блуждающего нерва в продолговатом мозге и иннервируют все органы шеи, грудной и брюшной полостей (до поперечной ободочной кишки включительно) через парасимпатические узлы околоорганных и внутриорганных сплетений.

Парасимпатическая иннервация нисходящей, сигмовидной ободочной и прямой кишки, а также органов малого таза осуществляется за счет тазовых внутренностных нервов, отходящих от крестцовых парасимпатических ядер спинного мозга. Они участвуют в образовании вегетативных нервных сплетений таза и переключаются в узлах сплетений тазовых органов. Парасимпатическая система иннервирует только внутренние органы и органы головы.

Общий характер влияния парасимпатической системы на организм сводится к обеспечению состояния покоя, к анаболизму (ассимиляции), депонированию веществ и сохранению энергии (трофотропное действие). Парасимпатическая система принимает активное участие в регуляции деятельности внутренних органов, в процессах восстановления организма после деятельного состояния. При раздражении парасимпатических нервов наблюдается сужение зрачков, бронхов, замедление частоты и ослабление силы сердечных сокращений, замедление пульса (брадикардия), расширение сосудов в некоторых областях, понижение АД, обильная секреция слюны, богатой ферментами, усиление секреции и моторики желудочно-кишечного тракта, опорожнение полых органов (желчного, мочевого пузыря, прямой кишки), усиление процессов мочеобразования в почках, синтеза гликогена в печени, наполнение кровяных депо кровью и т.д. В отличие от симпатической системы парасимпатическая система адаптационно-трофической функцией не обладает.

Влияние симпатической и парасимпатической системы нередко противоположно по своему характеру, что дает, казалось бы, основание говорить об "антагонизме" этих систем. Известно, например, что симпатические нервы стимулируют деятельность сердца, а блуждающий нерв угнетает ее, симпатические нервы угнетают деятельность кишечника, а парасимпатические - стимулируют. Однако следует помнить, что такие "антагонистические" отношения проявляются не всегда и не везде. В ряде случаев подобный антагонизм не имеет места. Так, например, нельзя говорить об антагонистических взаимоотношениях симпатических нервов, расширяющих зрачок, и парасимпатических, - суживающих его. В этом случае оба типа волокон оказывают стимулирующее влияние, но на разные объекты: на две разные мышцы. Одна из них суживает, а другая расширяет зрачок. Даже тогда, когда орган имеет и симпатическую, и парасимпатическую иннервацию, антагонизм часто отсутствует. Например, для слюнных желез секреторными являются парасимпатические нервы. Но и симпатические нервы не оказывают тормозящего влияния на слюноотделение, а меняют качество отделяемой слюны, делая ее более густой, вязкой, содержащей большое количество слизи.

Установлено, что при возбуждении симпатической системы в конечном итоге в результате взаимодействия различных реакций активируется парасимпатическая система. В свою очередь, активизация парасимпатической системы ведет к возбуждению симпатической системы. Поэтому правильнее говорить о том, что оба отдела вегетативной нервной системы действуют синергично.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Читайте также: