Что такое недостаточная нервная регуляцию сердечно-сосудистой системы

-

Главная

- Список секций

- Биология

- ВЫЯВЛЕНИЕ ТИПА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

ВЫЯВЛЕНИЕ ТИПА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

1. ВВЕДЕНИЕ

Я выбрала эту тему потому, что сейчас растет число заболеванийсердечно-сосудистой системы. А так как многие проблемы и заболевания берут своё начало в детском и школьном возрасте, мне было интересно исследовать и определить тип вегетативной нервной регуляции сердечно- сосудистой системы у моих одноклассников. На основании исследования можно делать выводы и давать рекомендации. Ведь легче болезнь предотвратить, чем лечить.

Нервная система - важная составляющая нашего организма. Как часть единой нервной системы, вегетативная нервная система участвует во всех поведенческих актах, осуществляющихся под управлением головного мозга. Она позволяет организму сосредоточить деятельность всех его физиологических систем на выполнении главных в данный момент форм деятельности и приспосабливает работу внутренних органов к изменениям окружающей среды.

Вегетативная нервная система регулирует работу сердца и делится на два отдела: симпатический и парасимпатический. Активность симпатического и парасимпатического отделов регулирует центральная нервная система по механизму обратной связи: при повышении симпатической активности парасимпатическая снижается и наоборот.

Гипотеза

Предполагаем, что вегетативная нервная система учащихся 10 класса выполняет свою функцию согласованно.

Цель

Определить тип вегетативной нервной регуляции сердечно- сосудистой системы у учащихся 10 класса.

Задачи

изучить литературу по данной теме,

провести практическую часть по методике Кердо и Данини-Ашнера,

обработать результаты и сделать выводы.

Практическая значимость проекта

Практическое значение проекта состоит в том, что учащиеся узнают свой тип и уровень своей вегетативной нервной системы, следовательно, могут улучшить своё здоровье согласно рекомендациям, а и материал моего проекта учитель биологии может использовать как дополнительный материал к уроку.

2.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

2.1. Нервная система

Это совокупность различных структур, образованных нервной тканью, обеспечивающих регуляцию целостного организма.

Нервная система человека делится на центральную нервную систему (ЦНС) и периферическую нервную систему (ПНС). Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга, а периферическая нервная система- из нервов и нервных узлов.

Периферическая нервная система делится на соматический и вегетативныйотделы.

Нервная тканьпредставляет собой систему специализированных структур. Осуществляет связь организма с окружающей средой, восприятие и преобразование раздражителей в нервный импульс, и передачу его к эффектору. Обеспечивает взаимодействие тканей, органов и систем организма и их регуляцию. Нервные ткани обеспечивают согласованную работу организма.

Нервная ткань образует нервную систему, входят в состав нервных узлов, спинного и головного мозга. Они состоят из нервных клеток — нейронов, тела которых имеют звездчатую форму, длинные и короткие отростки. Нейроны воспринимают раздражение и передают возбуждение к органам. [1]

Структурно-функциональной единицей нервной системы является нервная клетка – нейрон. По оценкам, в нервной системе человека более 100 млрд. нейронов. Нейрон состоит из тела и отростков, одного неветвящегося аксона, и нескольких ветвящихся – дендритов.

Нейроны центральной нервной системы образуют множество цепей, которые выполняют две основные функции: обеспечивают рефлекторную деятельность, а также сложную обработку информации в высших мозговых центрах. Эти высшие центры, например зрительная зона коры (зрительная кора), получают входящую информацию, перерабатывают ее и передают ответный сигнал по аксонам. Исполнительныенейроны, управляющие деятельностью человеческого тела, делятся на два типа. Одни из них посылают нервные импульсы к скелетной мускулатуре, вызывая сокращение этих мышц. С их помощью ответа на различные раздраженияосуществляются двигательные реакции организма, в том числе произвольные движения.

Рассмотрим структуры центральной и вегетативной нервной системы. Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга. Головной мозг является центром управления организмом, регулирующим функции отдельных органов, именно в мозге протекают процессы, связанные с сознательным мышлением, эмоциями и памятью.

Наибольшей областью головного мозга является кора, состоящая из нервных клеток, называемых белым и серым веществом. Именно кора получает сигналы от органов чувств и управляет произвольными (осознанными) движениями. Например, мозг посылает нервные импульсы в мышцы руки, отдавая им распоряжение произвести какое-либо действие. В основании головного мозга, над первым его отделом, лежит мозговой ствол. Он состоит из трех областей — продолговатого мозга, Варолиева моста и среднего мозга. В продолговатом мозге как элементе автономной нервной системы расположены дыхательный и сердечно-сосудистый центры, управляющие ритмом дыхания и сердцебиения. Рефлексы глотания, кашля и чихания также контролируются центрами, расположенными в этой части мозга.

Спинной мозг представляет собой ствол из нервной ткани, проходящий внутри позвонков позвоночника. Существует 31 пара спинномозговых нервов, отходящих от спинного мозга и разветвляющихся по пути в мышцы, кожу и к органам тела.

Задача управления рефлексами тела в значительной степени возложена на спинной мозг. Рефлексы представляют собой автоматические реакции на конкретные стимулы, например отдергивание пальцев от источника высокой температуры.

Спинной мозг также выступает каналом передачи сообщений вегетативной нервной системы, управляющей теми функциями организма, в которых не задействовано сознание. Импульсы вегетативных центров мозга передаются по спинному мозгу и по спинномозговым нервам. [4]

Часть периферической нервной системы участвует в проведении чувствительных влияний и направляет команды к скелетным мышцам, называется соматической нервной системой.

Другая группа нейронов контролирует деятельность внутренних органов. Импульсы, идущие по их отросткам, регулируют работу сердца, изменяют деятельность различных желез, влияют на сокращение гладкой мускулатуры внутренних органов. Эти нейроны образуют вегетативную нервную систему. Вегетативная нервная система регулирует работу органов, точно приспосабливая их деятельность к условиям внешней среды и собственным потребностям организма.

2.2 Вегетативная нервная системакак часть периферической

нервной системы

Вегетативная нервная система подразделяется на отделы:

В симпатическом, парасимпатическом отделах имеются центральная и периферическая части. Центральную часть образуют тела нейронов, лежащих в спинном и головном мозге. Эти скопления нервных клеток получили название вегетативных ядер. Отходящие от ядер волокна, вегетативные узлы, лежащие за пределами центральной нервной системы, и нервные сплетения в стенках внутренних органов образуют периферическую часть вегетативной нервной системы.

Вегетативная нервная система неразрывно связана с другими отделами периферической системы. Поэтому при раздражении одного из отделов вегетативной нервной системы, например, расположенного в брюшной полости, могут возникнуть изменения в деятельности сердца, скелетной мускулатуры, расширение зрачков и т. д.

Как часть единой нервной системы, вегетативная нервная система участвует во всех поведенческих актах, осуществляющихся под управлением головного мозга. Она позволяет организму сосредоточить деятельность всех его физиологических систем на выполнении главных в данный момент форм деятельности и приспосабливает работу внутренних органов к изменениям окружающей среды.

Центры вегетативной нервной системы не только обеспечивают возможность выполнения поведенческих реакций, но и сами способны их запускать, вызывая эмоции удовольствия, ярости, страха, чувства голода и др.

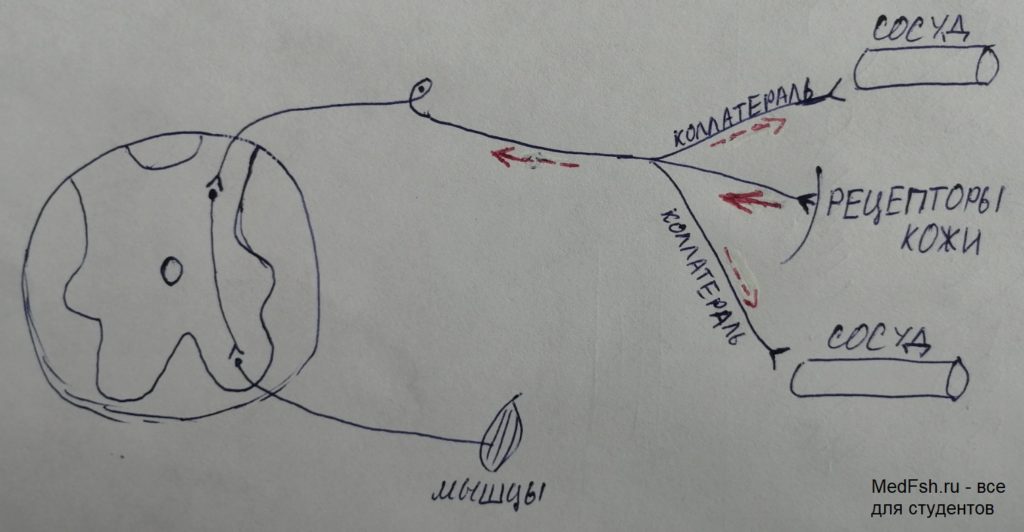

Рисунок 2. Вегетативная нервная система

2.3. Влияние вегетативной нервной системы на сердечно – сосудистую систему

Нервная регуляция работы сердечно-сосудистой системыосуществляется вегетативной нервной системой. Нервные импульсы, поступающие к сердцу по ветвям блуждающего нерва (парасимпатическая нервная система), уменьшают силу и частоту сокращений. Импульсы, приходящие к сердцу по симпатическим нервам, повышают частоту и силу сердечных сокращений. Их центры находятся в шейном отделе спинного мозга.

Активность симпатического и парасимпатического отделов регулирует центральная нервная система по механизму обратной связи: при повышении симпатической активности парасимпатическая снижается и наоборот. [2]

Симпатический и блуждающий нервы относятся к вегетативной нервной системе. Они регулируют работу не только сердца, но и кровеносных сосудов. Так, симпатический нерв не только усиливает деятельность сердца, но и сужает артериальные сосуды, отходящие от сердца. Вследствие этого давление на стенки артериальных сосудов повышается.

Но если оно достигает критического уровня, усиливается действие блуждающего нерва, который не только ослабляет деятельность сердца, но и расширяет просвет артериальных сосудов. Это приводит к понижению давления. [5]

Функции вегетативной нервной системы

Работа сердца усиливается при увеличении венозного притока крови. Мышца сердца при этом сильнее растягивается во время диастолы, что способствует более мощному последующему ее сокращению. Однако эта зависимость проявляется не всегда. При очень большом притоке крови сердце не успевает полностью освободить свои полости, сокращения его не только не усиливаются, но даже ослабевают.

Главную роль в регуляции деятельности сердца играют нервные и гуморальные влияния. Сердце сокращается благодаря импульсам, поступающим от главного водителя ритма, деятельность которого контролируется центральной нервной системой.

Нервная регуляция деятельности сердца осуществляется эфферентными ветвями блуждающего и симпатического нервов. Исследование нервной регуляции деятельности сердца началось с открытия в Петербурге в 1845 г. братьями Вебер тормозящего влияния блуждающего нерва, а в 1867 г. там же братья Цион обнаружили ускоряющее влияние симпатического нерва. И лишь благодаря опытам И. П. Павлова (1883) было показано, что различные волокна этих нервов по-разному влияют на работу сердца. Так, раздражение одних волокон блуждающего нерва вызываетурежение сердцебиений, а раздражение других — их ослабление. Некоторые волокна симпатического нерва учащают ритм сердечных сокращений, другие — усиливают их. Усили-

воющие нервные волокна являются трофическими, т. е. действующими на сердце путем повышения обмена веществ в миокарде.

На основе анализа всех влияний блуждающего и симпатического нервов на сердце создана современная классификация их эффектов. Хронотропный эффект характеризует изменение частоты сердечных сокращений, батмотропный —изменение возбудимости, д ром отро п н ы й — изменение проводимости и ино-тропный — изменение сократимости. Все эти процессы блуждающие нервы замедляют и ослабляют, а симпатические — ускоряют и усиливают.

Центры блуждающих нервов находятся в продолговатом мозге. Вторые их нейроны расположены непосредственно в нервных узлах сердца. Отростки этих нейронов иннервируют синоатриальный и атриовентрикулярный узлы и мышцы предсердий; миокард желудочков блуждающими нервами не иннервируется. Нейроны симпатических нервов расположены в верхних сегментах грудного отдела спинного мозга, отсюда возбуждение передается в шейные и верхние грудные симпатические узлы и далее к сердцу. Импульсы с нервных окончаний передаются на сердце посредством медиаторов. Для блуждающих нервов медиатором служит ацетилхолин, для си м пати -ческих — норадреналин.

Центры блуждающих нервов постоянно находятся в состоянии некоторого возбуждения (тонуса), степень, которого изменяется под влиянием центростремительных импульсов от разных рецепторов тела. При стойком повышении тонуса этих нервов сердцебиения становятся реже, возникает синусовая брадикардия. Тонус центров симпатических нервов выражен слабее. Возбуждение в этих центрах усиливается при эмоциях и мышечной деятельности, что ведет к учащению и усилению сердечных сокращений.

В рефлекторной регуляции работы сердца участвуют центры продолговатого и спинного мозга, гипоталамуса, мозжечка и коры больших полушарий, а также рецепторы некоторых сенсорных систем (зрительной, слуховой, двигательной, вестибулярной). Большое значение в регуляции сердца и кровеносных сосудов имеют импульсы от сосудистых рецепторов, расположенных в рефлексогенных зонах (дуга аорты, бифуркация сонных артерий и др.).Такие же рецепторы имеются и в самом сердце. Часть этих рецепторов воспринимает изменения давления в сосудах (барорецепторы). Хеморецепторы возбуждаются в результате сдвигов химического состава плазмы крови при увеличении в ней рСО

или снижения рО

.

На деятельность сердечно-сосудистой системы влияют импульсы от рецепторов легких, кишечника, раздражение тепловых и болевых рецепторов, эмоциональных и условнорефлекторных воздействий.

В частности, при повышении температуры тела на 1 °С частота сердцебиений возрастает на 10 ударов в 1 минуту.

Гуморальные влияния на сердце могут оказываться гормонами, продуктами распада углеводов и белков, изменениями рН, ионов калия и кальция. Адреналин, норадреналин и тироксин усиливают работу сердца, ацетилхолин — ослабляет. Снижение рН, увеличение уровня мочевины и молочной кислоты повышают сердечную деятельность. При избытке ионов калия урежается ритм и уменьшается сила сокращений сердца, его возбудимость и проводимость. Высокая концентрация калия приводит к расслоению миокарда и остановке сердца в диастоле. Ионы кальция учащаютритм и усиливают сердечные сокращения, повышают возбудимость и проводимость миокарда; при избытке кальция сердце останавливается в систоле.

Функциональное состояние сосудистой системы, как и сердца, регулируется нервными и гуморальными влияниями. Нервы, регулирующие тонус сосудов, называются сосудодвигательными и состоят из двух частей — сосудосуживающих и сосудорасширяющих Симпатические нервные волокна, выходящие в составе передних корешков спинного мозга, оказывают суживающее действие на сосуды кожи, органов брюшной полости, почек, легкихи мозговых оболочек, но расширяют сосуды сердца. Сосудорасширяющие влияния оказываются парасимпатическими волокнами, которые выходят из спинного мозга в составе задних корешков.

Определенные взаимоотношения сосудосуживающих и сосудорасширяющих нервов поддерживаются сосудодвигательным центром, расположенным в продолговатом мозге и открытым в 1871 г. В.Ф.Овсянниковым. Сосудодвигательный центр состоит из прессорного (сосудосуживающего)и депрессорного (сосудорасширяющего) отделов. Главная роль в регуляции тонуса сосудов принадлежит прессорному отделу. Кроме того, существуют высшие сосудодвигательные центры, расположенные в коре головного мозга и гипоталамусе, и низшие—в спинном мозге. Нервная регуляция тонуса сосудов осуществляется и рефлекторным путем. На основе безусловных рефлексов (оборонительных, пищевых,

половых) вырабатываются сосудистые условные реакции на слова, вид объектов, эмоции и др.

Основными естествеными рецептивными полями, где возникают рефлексы на сосуды, являются кожа и слизистые оболочки (экстероцептивные зоны) и сердечно-сосудистая система (интероцептивные зоны). Главнейшими интерорецептивными зонами являются синокаротидная и аортальная; в дальнейшем подобные зоны были открыты в устье полых вен, в сосудах легких и желудочно-кишечного тракта.

Гуморальная регуляция тонуса сосудов осуществляется как сосудосуживающими, так и сосудорасширяющими веществами. К первой группе относят гормоны мозгового слоя надпочечников — адреналин и норадреналин, а также задней доли гипофиза — вазопрессин. К числу гуморальных сосудосуживающих факторов относят серотонин, образующийся в слизистой оболочке кишечника, в некоторых участках головного мозга и при распаде тромбоцитов. Аналогичный эффект оказывает образующееся в почках вещество ренин, который активирует находящийся в плазме глобулин — гипертензиноген, превращая его в в активный гипертензин (ангиотонин).

В настоящее время во многих тканях тела обнаружено значительное количество сосудорасширяющих веществ. Таким эффектом обладает медуллин, вырабатываемый мозговым слоем почек, и простогландины, обнаруженные в секрете предстательной железы. В подчелюстной и поджелудочной железах, в легких и коже установлено наличие весьма активного полипептида — брадикинина, который вызывает расслабление гладкой мускулатуры артериол и понижает кровяное давление. К сосудорасширяющим веществам также относятся ацетилхолин, образующийся в окончаниях парасимпатических нервов, и гистамин, находящийся в стенках желудка, кишечника, а также в коже и скелетных мышцах (при их работе).

Все сосудорасширяющие вещества, как правило, действуют местно, вызывая дилятацию капилляров и артериол. Сосудосуживающие вещества преимущественно оказывают общее действие на крупные кровеносные сосуды.

Теория по нормальной физиологии: Регуляция тонуса кровеносных сосудов. Рассматриваются механизмы, влияющие на тонус сосудов.

При создании данной страницы использовалась лекция по соответствующей теме, составленная Кафедрой Нормальной физиологии БашГМУ

Все сосуды, за исключением капилляров, имеют гладкомышечные клетки (ГМК), благодаря которым меняется просвет сосуда, следовательно сопротивление кровотоку и интенсивность кровотока меняется в данном регионе.

Местные механизмы регуляции:

- всем сосудам, имеющим ГМК, свойственен исходный — базальный тонус, создаваемый автоматией гладких мышц;

- под влиянием различных факторов базальный тонус может усиливаться, при этом сосуды суживаются и в регион поступает меньше крови;

- когда тонус сосудов уменьшается, они расширяются и кровоток в регион возрастает.

Уменьшение тонуса приводит к расширению сосудов, повышение — у сужению сосудов.

Тонус сосудов

Тонус — напряжение, создаваемое асинхронным сокращением ГМК среднего слоя стенки сосудов, обладающих автоматией.

Компоненты тонуса:

- базальный тонус,

- гуморальный,

- центральный (нейрогенный).

Механизмы регуляции тонуса сосудов:

- Местные механизмы, обеспечивающие кровоток через отдельные органы и ткани, то есть контролирующие величину кровотока в отдельных регионах.

- Центральные механизмы, регулирующие системное кровообращение, — это постоянство АД, МОК, ОЦК и др.

Принцип местной регуляции — обеспечение независимости кровотока в органах от изменений системной гемодинамики, то есть обеспечение кровью данного региона в его интересах.

К местным механизмам регуляции тонуса кровеносных сосудов относятся:

- миогенный,

- метаболический.

- миогенная ауторегуляция характерна для сосудов мозга, почек, сердца, печени, чревной области, то есть регионов, где необходимо поддержание постоянного кровотока;

- адекватным раздражителем ГМК является их растяжение;

- при увеличении артериального давления (АД) -> растяжение стенок сосудов -> сокращение ГМК сосудов -> увеличение тонуса сосудов и сохранение прежнего просвета -> кровоток в сосудах при этом не меняется;

- уменьшение АД вызывает снижение тонуса сосудов вследствие расслабления ГМК:

- при этом, несмотря на уменьшение АД, сохраняется поступление в сосуды того же объема крови,

- таким образом, на величину базального тонуса влияет уровень АД.

- продукты метаболизма, расширяя сосуды, усиливают кровоток в работающих органах;

- в результате недостаточного снабжения региона кислородом и питательными веществами, в тканях накапливаются метаболиты и кровоток усиливается вследствие расширения прекапилляров.

Тонус сосудов уменьшается при снижении давления кислорода и углекислого газа, увеличении ионов H, C3H6O3 и температуры — вследствие этого увеличивается кровоток в работающих органах пропорционально их активности.

- нервные (рефлекторные),

- гуморальные.

Вазомоторные — сосудодвигательные нервы:

- вазоконстрикторы — сосудосуживающие нервы,

- вазодилататоры — сосудорасширяющие нервы.

Вазоконстрикторы

- Все вазоконстрикторы — это нервы симпатические адренергические.

- Сосудосуживающий эффект наступает при воздействии норадреналина (НА) на α-адренорецепторы.

- Импульсы по симпатическим вазоконстрикторам постоянно поступают к сосудам от нейронов боковых рогов тораколюмбальных сегментов СМ с частотой 1-3 имп/с, поддерживая тонус покоя.

- При частоте больше 3 имп/с (от 3 до 15) — повышенный тонус.

Вазодилататоры

- Парасимпатические холинэргические нервы:

- chorda tympani — барабанная струна — расширяет сосуды подчелюстной слюнной железы;

- n. lingualis — язычный нерв — расширяет сосуды языка;

- n. glossopharingeus — языкоглоточный — расширяет сосуды миндалин, задней трети языка, околоушной слюнной железы;

- n. pelvicus — тазовый — расширяет сосуды одноименной области.

- Симпатические нервы:

- холинэргические, иннервирующие сосуды скелетных мышц;

- адренергические — сосудосуживающий эффект наступает при воздействии НА на β-адренорецепторы сосудов сердца, мозга и легких.

- Заднекорешковые чувствительные нервы — расширяют сосуды кожи по механизму аксон-рефлекса (медиатор — АХ).

- расширение сосудов кожи наблюдается при укусе насекомых, под действием горчичников, потирании, почесывании кожи;

- кровеносные сосуды, которые не имеют специальных вазодилататоров, расширяются за счет снижении тонуса вазоконстрикторов (напр.: в органах брюшной полости).

Импульсы по вазомоторным нервам к сосудам постоянно идут от сосудодвигательного центра (СДЦ).

Основная локализация сосудодвигательного центра — в продолговатом мозге (Овсянников, 1871).

Сосудодвигательный центр (СДЦ)

Центры СМ (боковые рога серого вещества) -> бульбарные центры: сосудосуживающий, сосудорасширяющие -> центры гипоталамуса (передний (депрессорная зона) и задний (прессорная зона) отделы гипоталамуса) -> корковое представительство СДЦ.

После перерезки ствола мозга выше четверохолмия АД не снижается, а при перерезке мозга между продолговатым и спинным оно падает со 120 мм рт. ст. до 70-80.

СДЦ состоит из 2-х отделов:

- прессорный отдел,

- депрессорный отдел.

Оба эти отдела не имеют четких границ. Они располагаются на дне 4-го желудочка среди нейронных структур ретикулярной формации и взаимно перекрывают друг друга.

Прессорные и депрессорные нейроны СДЦ находятся в реципрокных отношениях.

Прессорных нейронов больше, чем депрессорных. О состоянии СДЦ судят по прессорным нейронам.

К СДЦ относят также и другие отделы ЦНС.

В покое гипоталамус не принимает активного участия в регуляции АД.

Влияние коры на регуляцию АД — условнорефлекторное — повышение АД перед стартом, при волнении.

Вывод: многоэтажная система регуляции функций сердечно-сосудистой системы обеспечивает адекватное приспособление к условиям внешней и внутренней среды.

Тонус СДЦ зависит от нервных импульсов, постоянно идущих к нему от рецепторов различных рефлексогенных зон.

Сосудистые рефлексы

Сосудистые рефлексы подразделяются на:

- собственные и

- сопряженные.

Осуществляются с механорецепторов, расположенных в сердце и в кровеносных сосудах ( барорецепторов ).

Данные рецепторы стабилизируют АД.

Различают собственные рефлексы:

- прессорные — повышающие пониженное АД,

- депрессорные — понижающие повышенное АД.

Рефлексогенные зоны (зоны максимального скопления рецепторов):

- дуга аорты,

- каротидный синус (бифуркация общей сонной артерии на наружную и внутреннюю).

Депрессорный рефлекс: при увеличении АД -> раздражаются барорецепторы дуги аорты и каротидного синуса -> возбуждение по чувствительным нервам — аортальный (депрессорный) и синусный (нерв Геринга) -> продолговатый мозг -> возбуждается центр вагуса и тормозится сосудодвигательный центр -> ЧСС уменьшается -> сосуды расширяются -> АД снижается (нормализуется).

При падении АД — все наоборот, то есть осуществляется прессорный рефлекс .

- осуществляются также с хеморецепторов, находящихся в аортальном и каротидном тельцах;

- они возбуждаются при увеличении в крови CO2, ионов H и при уменьшении O2;

- импульсы, поступающие от хеморецепторов в продолговатый мозг, увеличивают тонус СДЦ, что приводит к увеличению давления.

Хеморецепторы находятся не в стенке сосуда, а в аортальном и каротидном тельцах или клубочках под адвентицией сосуда и пронизан сетью капилляров.

От хеморецепторов -> СДЦ продолговатого мозга -> СДЦ возбуждается -> сужение сосудов -> увеличение АД -> быстрое обновление крови.

Осуществляются с рецепторов, расположенных вне сердца и сосудов :

- они нарушают стабильность АД, вызывая прессорные реакции;

- различают сопряженные рефлексы:

- экстероцептивные — с рецепторов кожи,

- интероцептивные — с внутренних органов.

Гуморальная регуляция

- Гормоны, образованные в железах внутренней секреции: адреналин, норадреналин, вазопрессин и др. — суживают сосуды .

- Вазоактивные агенты (местные гормоны), образующиеся в тканях, — ацетилхолин, брадикинин, гистамин, простагландины и др. — расширяют сосуды .

- Вещества двоякого действия — катехоламины:

- альфа — сужение

- бетта — расширение.

Гормоны адреналин, норадреналин суживают артерии и артериолы кожи, скелетных мышц, органов брюшной полости. Коронарные сосуды, сосуды мозга, легких при этом расширяются , так как все это зависит от того, какие адренорецепторы воспринимают гормон. При взаимодействии НА с α-адренорецепторами сосуды суживаются , при взаимодействии с β-адренорецепторами — расширяются . В сосудах сердца, легких, мозга преобладают β-адренорецепторы.

Вазопрессин суживает в основном артериолы и вены.

Ангиотензин II образуется из α-глобулинов плазмы под действием ренина (клетки ЮГА коркового слоя почек) и также суживают сосуды.

Тонус сосудов:

- базальный тонус — тонус ГМК и влияние симпатических вазоконстрикторов;

- тонус покоя — тонус ГМК и влияние симпатических нервов с частотой 1-3 имп/с;

- повышенный тонус — импульсы по симпатическим вазоконстрикторам с частотой 3-15 имп/с.

Сила и частота сердечных сокращений могут меняться в соответствии с потребностями организма, его органов и тканей в кислороде и питательных веществах. Регуляция деятельности сердца осуществляется нейрогуморальными регуляторными механизмами.

Сигналы из центральной нервной системы поступают к сердцу по блуждающим и симпатическим нервам. Первые, как правило, ослабляют силу и замедляют ритм сердечных сокращений, понижают возбудимость и проводимость сердечной мышцы, симпатические нервы всегда стимулируют эти функции.

Сердце обладает и собственными механизмами регуляции. Одни из них связаны со свойствами самих волокон миокарда — зависимостью между величиной ритма сердца и силой сокращения его волокна, другие с зависимостью энергии сокращений волокна от степени растяжения его во время диастолы.

Сердце сокращается тем сильнее, чем больше крови притекает к нему во время диастолы. Поэтому даже изолированное сердце, так же как и сердце в организме после выключения его нервных связей с центральной нервной системой, способно перекачать в артерии всю кровь, притекающую к нему по венам.

В 70-е гг. 20 в. описан новый тип регуляции сердца, осуществляющийся посредством внутрисердечных периферических рефлексов. Воспринимающие окончания (рецепторы) контролируют степень кровенаполнения камер сердца и коронарных сосудов и способны целенаправленно менять силу и ритм сердечных сокращений, автоматически поддерживая постоянный режим кровенаполнения артериальной системы. Сигналы, поступающие к сердцу из центральной нервной системы по волокнам блуждающего нерва, взаимодействуют с периферическими рефлексами внутрисердечной нервной системы. В связи с этим окончательный характер регуляторных воздействий на сердце определяется итогами взаимодействия внутрисердечных и внесердечных нервных регуляторных механизмов.

Процессы регуляции кровообращения осуществляются изменением тонуса артериол и величины минутного объема. Тонус артериол регулируется сосудодвигательным центром, расположенным в продолговатом мозге. Этот центр посылает импульсы гладким мышцам сосудистой стенки через центры вегетативной нервной системы. Необходимое давление крови в артериальной системе поддерживается лишь при условии постоянного тонического сокращения мышц артериол, для чего необходимо непрерывное поступление к этим мышцам нервных импульсов по сосудосуживающим волокнам симпатической нервной системы. Эти импульсы следуют с частотой 1—2 импульса в 1 сек. Повышение частоты приводит к увеличению тонуса артериол и возрастанию артериального давления, урежение импульсов вызывает противоположный эффект.

Деятельность сосудо-двигательного центра регулируется сигналами, поступающими от баро- или механорецепторов сосудистых рефлексогенных зон (важнейшая из них — каротидный синус). Повышение давления в этих зонах вызывает увеличение частоты импульсов, возникающих в барорецепторах, что приводит к снижению тонуса сосудодвигательного центра, а следовательно, и к урежению ответных импульсов, поступающих из него к гладким мышцам артериол. Это приводит к снижению тонуса мышечной стенки артериол, урежению сердцебиений и, как следствие, — к падению артериального давления. Падение давления в указанных зонах вызывает противоположную реакцию. Т. о., вся система представляет собой механизм, работающий по принципу обратной связи и поддерживающий величину артериального давления на относительно постоянном уровне.

Аналогичные реакции возникают и при раздражении барорецепторов сосудистого русла малого круга кровообращения. Тонус сосудо-двигательного центра зависит и от импульсов, возникающих в хеморецепторах сосудистого русла и тканей, а также под влиянием биологически активных веществ крови. Кроме того, состояние сосудодвигательного центра определяется и сигналами, приходящими от др. отделов центральной нервной системы. Благодаря этому адекватные изменения наступают при изменениях функционального состояния любого органа, системы или всего организма.

Количество крови, притекающей к сердцу, зависит от тонуса гладких мышц венозной стенки, определяющего ёмкость венозной системы, от сократительной деятельности скелетных мышц, облегчающей возврат крови к сердцу, а также от общего объёма крови и тканевой жидкости в организме. Тонус вен и сократительной деятельность скелетных мышц обусловливаются импульсами, поступающими к этим органам соответственно из сосудодвигательного центра и центров, управляющих движением тела. Общий объём крови и тканевой жидкости регулируется посредством рефлексов, возникающих в рецепторах растяжения правого и левого предсердий. Увеличение притока крови к правому предсердию возбуждает эти рецепторы, вызывая рефлекторное угнетение выработки надпочечниками гормона альдостерона. Недостаток в альдостероне приводит к усиленному выделению с мочой ионов Na и Cl и вследствие этого к снижению общего количества воды в крови и тканевой жидкости, а следовательно, и к уменьшению объёма циркулирующей крови. Усиленное растяжение кровью левого предсердия также вызывает уменьшение объёма циркулирующей крови и тканевой жидкости. Однако в этом случае включается др. механизм: сигналы от рецепторов растяжения тормозят выделение гипофизом гормона вазопрессина, что приводит к усиленному выделению воды почками. Величина минутного объема зависит также от силы сокращений сердечной мышцы, регулируемой рядом внутрисердечных механизмов, действием гуморальных агентов, а также центральной нервной системой.

Система регуляции кровообращения не является замкнутой. В неё непрерывно поступает информация из др. отделов центральной нервной системы и, в частности, из центров, регулирующих движения тела, центров, определяющих возникновение эмоционального напряжения, из коры головного мозга. Благодаря этому изменения кровообращения возникают при любых изменениях состояния и деятельности организма, при эмоциях, психических переживаниях и т. д. Эти изменения кровообращения носят приспособительный, адаптивный характер. Перестройка функции кровообращения нередко предшествует переходу организма на новый режим, как бы заранее подготавливая его к предстоящей деятельности.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Читайте также: