Лфк при артрогрипозе нижних конечностей

Научный руководитель д.м.н. Агранович О.Е.,

д.м.н. Орешков А.Б., к.м.н. Буклаев Д.С., к.м.н. Петрова Е.В., к.м.н. Трофимова С.И., к.м.н. Коченова Е.А., к.м.н. Микиашвили Е.Ф.

Артрогрипоз (arthrogryposis; греч. arthron - сустав + gryposis - искривление)- врожденное заболевание, характеризующееся контрактурами двух и более крупных суставов несмежных областей, а также поражением мышц и спинного мозга. Под термином “контрактура” понимают ограничение объема движений в суставе.

В настоящее время выявлено более 150 причин, вызывающих данное заболевание: вирусные и бактериальные инфекции, физические факторы, химические вещества, лекарственные препараты, ограничение внутриматочного пространства (аномалии формы матки), плацентарная недостаточность, многоводие, и т.д. В анамнезе у матерей отмечаются различные заболевания, токсикоз беременности, выкидыши, аборты и пр.

Однозначного ответа на механизм развития артрогрипоза нет. Воздействие тератогенного фактора на ранних сроках беременности вызывает нарушение развития мышечных волокон или же приводит к первичному повреждению спинного мозга, что, в свою очередь, вызывает вторичную денервацию мышц. При этом отмечается избирательный характер поражения мышц. В результате возникает дисбаланс в мышечном тонусе, что ограничивает движения в суставах, приводит к укорочению связок и других околосуставных тканей и клинически проявляется фиксацией сустава в определенном положении.

Во время беременности отмечаются позднее шевеление плода, слабая его двигательная активность.

В большинстве случаев артрогрипоз не передается по наследству и проявляется как спорадический случай.

Различают следующие типы артрогрипоза: генерализованный (54%), с поражением нижних конечностей (30%), с поражением верхних конечностей (5%) и дистальный (11%).

При генерализованнном типе артрогрипоза в тяжелых случаях отмечается поражение плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных суставов, деформации кистей и стоп, лицевого скелета. Возможны деформации позвоночника. Характерна мышечная гипотония или атония.

При дистальном типе артрогрипоза наблюдаются преимущественно деформации кистей и стоп, которые в некоторых случаях сочетаются с патологией крупных суставов конечностей.

В подавляющем большинстве случаев деформации симметричные и не прогрессируют в процессе жизни ребенка.

Поражение внутренних органов, как правило, не наблюдается. Интеллект больных в подавляющем большинстве случаев сохранен. Своевременное начало лечения позволяет детям в дальнейшем обучаться в обычных школах и вести полноценный образ жизни.

Залогом успеха в лечении больных артрогрипозом является раннее начало, а также активная помощь родителей, их терпение и желание добиться результата, несмотря на тяжесть деформаций. С первых дней жизни больной должен быть осмотрен ортопедом. С 4-5 дневного возраста ребенку показано этапное гипсование с целью устранения деформаций стоп, коленных суставов. Для коррекции контрактур локтевых, лучезапястных суставов, пальцев кисти изготавливаются гипсовые лонгеты.

Родители обучаются корригирующим упражнениям и укладкам на устранение контрактур и деформаций в суставах верхних и нижних конечностей, которые выполняют по 6-8 раз в день. После занятий лечебной физкультурой (ЛФК) конечности фиксируются туторами или лонгетами. При достижении большего угла коррекции изготавливаются новые ортезные изделия.

Общий массаж должен проводиться детям, начиная с 2-3 недельного возраста, как только кожный покров ребенка будет адаптирован к механической нагрузке (курс - 15-20 сеансов; в год - 5-6 курсов).

ЛФК, массаж сочетаются с физиотерапевтическим лечением (тепловые процедуры - солевые грелки, парафиновые или озокеритовые аппликации; фотохромотерапия; электрофорез с препаратами, улучшающими проведение нервных импульсов и улучшающими микроциркуляцию тканей, магнитоимпульсная и электростимуляция, электрофорез с лидазой и т.д.), а также неврологическим (средства улучшающие проводимость, кровообращение и трофику тканей) - 3-4 курса в год.

Своевременное начало консервативного лечения позволяет в ряде случаев полностью устранить контрактуры или в значительной степени уменьшить их тяжесть.

При сохранении деформаций конечностей после проведенного консервативного лечения с 3-4 месячного возраста ребенка показано оперативное лечение.

В профилактике развития рецидивов контрактур важную роль играет ортезное снабжение больного (тутора, лонгеты, ортопедическая обувь, корректоры осанки, корсеты).

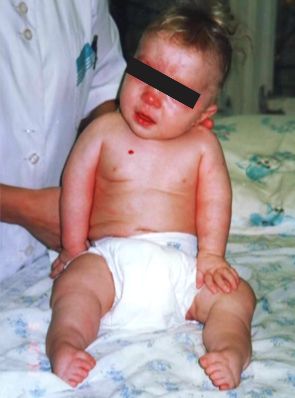

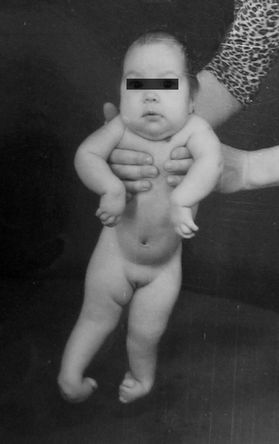

Рис.1. А – больной с генерализованной формой артрогрипоза до лечения.

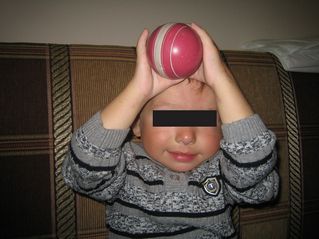

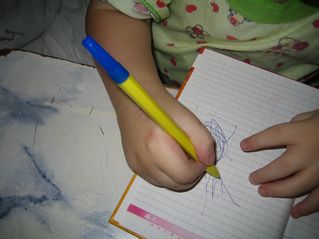

Рис.1. Б – функция верхних конечностей после лечения.

Рис.1. В – результат лечения деформаций нижних конечностей.

Рис.2. А - больная с генерализованной формой артрогрипоза до лечения.

Рис.2. Б – функция верхних конечностей после лечения.

Рис.2. В – результат лечения деформаций нижних конечностей.

Рис.3. А- больная с генерализованной формой артрогрипоза до лечения.

Рис.3. Б - функция верхних конечностей после лечения.

Рис.4. А – артрогрипоз с поражением верхних конечностей: контрактуры лучезапястных суставов до операции.

Рис.4. Б – результат лечения.

материалы подготовлены д.м.н. Агранович Ольгой Евгениевной.

АРТРОГРИПОЗ

Казанцева Н.Д.

Артрогрипоз — тяжелое врожденное заболевание, характеризующееся сочетанием множественных врожденных контрактур и деформаций суставов с выраженной атрофией скелетной мускулатуры.

Относясь к числу не часто встречающихся, оно не является, однако, казуистической редкостью для врача-ортопеда. Исследования В. А. Штурма и Т. К. Никифоровой показали, что дети с этим заболеванием составляют 2—3% среди ДРУ" гих ортопедических больных детского возраста.

Классификация. В основу классификации артрогрипоза положены распространенность и локализация контрактур, а также состояние мышц. Например, Т. К. Никифорова различает генерализованные (с поражением верхних и нижних конечностей) и локализованные (с поражением только верхних или нижних конечностей) формы заболевания. Сообразно со степенью атрофических и дистрофических изменений в скелетной мускулатуре выделены легкая, средняя и тяжелая степень поражения.

Этиология и патогенез артрогрипоза остаются до настоящего времени не выясненными, и ни одна из существующих многочисленных теорий его происхождения не может быть безоговорочно принята. Причины артрогрипоза, повидимому, разнообразны и связаны с воздействием различных вредных факторов на эмбрион в ранние стадии его формирования. По поводу сущности заболевания наибольшее распространение имеют две точки зрения. Сторонники миогенной теории полагают, что нарушение гистогенеза мышечной ткани на различных стадиях онтогенеза приводит к симптомокомплексу артрогрипоза. Изменения нервной системы и суставно-связочного аппарата являются вторичными. Неврогенная теория связывает происхождение врожденных контрактур с патологическими изменениями в нервной системе, которые возникают в пренатальном периоде. Дистрофические и атрофические изменения в мышцах приверженцы этой теории считают вторичными.

ПатологоанатомичесКие исследования мышц и костно-суставной системы при артрогрипозе (Н. Д. Казанцева) подтверждают наличие глубоких гипопластических и атрофических изменений в скелетной мускулатуре у этихл больных. Мышцы, хотя и сохраняют свои нормальные точки начала и прикрепления, могут располагаться необычно в связи с вынужденным положением конечности. Сумочно-связочный аппарат укорочен. Суставная капсула удерживает сочленованные поверхности в тесном соприкосновении. Обращают на себя внимание атрофия и отставание в росте длинных трубчатых костей. Морфологическими исследованиями мышечной и нервной ткани установлено наличие дегенеративных изменений в мышцах, центральной и периферической нервной системе.

Симптоматология артрогрипоза многообразна. Наиболее постоянным признаком заболевания являются множественные контрактуры крупных и мелких суставов и выраженная атрофия мышц. Артрогрипоз может сочетаться с другими аномалиями опорно-двигательного аппарата — косорукостью и косолапостью, вывихами суставных концов, амниотическими перетяжками и др. Особенностью артрогрипоза являются симметричность контрактур и деформаций, более частое поражение дистальных отделов конечностей, а также чрезвычайная стойкость и ригидность деформаций. Они с большим трудом поддаются исправлению и легко рецидивируют.

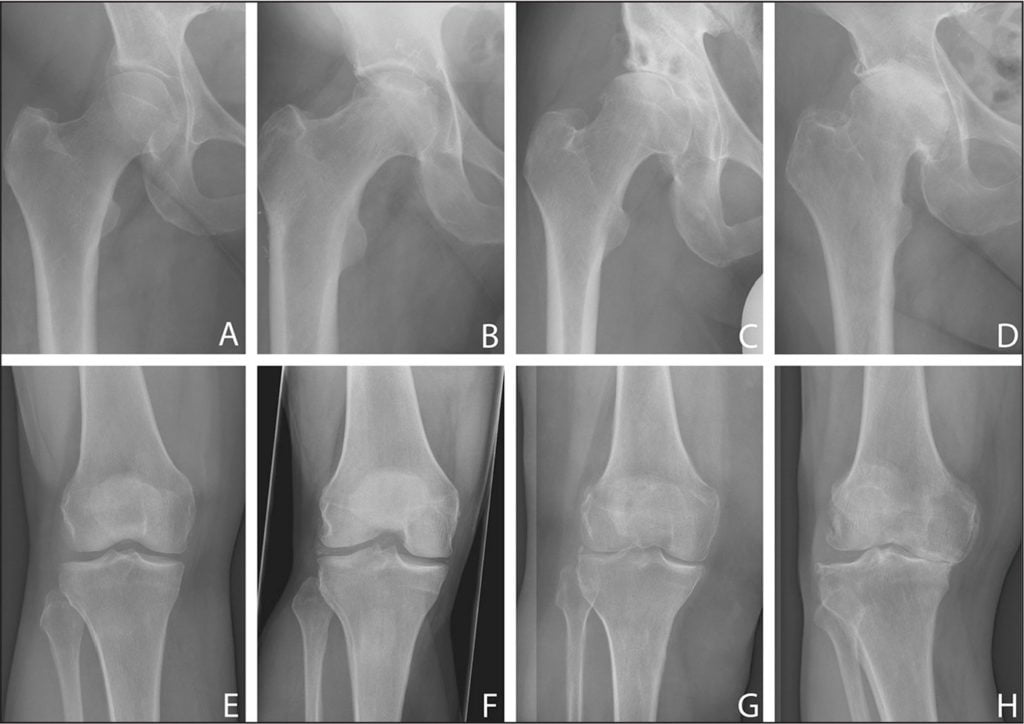

При типичной форме поражения верхних конечностей плечи фиксированы в положении приведения и внутренней ротации, локтевые суставы разогнуты или слегка согнуты, предплечья пронированы, Кисти — в положении ладонного сгибания и локтевого отведения. На нижних конечностях можно встретить два типа поражения суставов: при разгибательных контрактурах в коленных суставах часто наблюдаются вывихи в тазобедренных суставах и плоско-вальгусные или пяточно-вальгусные деформации стоп; сгибательные контрактуры в коленных суставах сочетаются со сгибательными и отводящими контрактурами в тазобедренных суставах и двусторонней косолапостью. Дети, больные артрогрипозом, имеют обычно нормальный интеллект, но заметно отстают в физическом развитии. При рентгенологическом исследовании костно-суставного аппарата у больных артрогрипозом выявляются остеопороз, недоразвитие апофизов и нарушение дифференцировки скелета.

Диагностика заболевания затруднений не вызывает. Однако следует исключить последствия полиомиелита, инфекционно-токсический полиартрит и миопатию.

Лечение должно начинаться с периода новорожденности, направляться на устранение контрактур и деформаций, развитие активной функции сохранившихся мышц и удержание конечности в корригированном положении. На протяжении первых 2—3 лет жизни ведущим методом должен быть консервативный (этапные редрессации деформации и фиксация суставов в функционально выгодном положении). У детей старше 3 лет при отсутствии эффекта от консервативного лечения применяют операции на мягких тканях и на скелете.

Исправление патологических положений начинается с дистальных отделов конечностей.

Лечение деформаций верхних конечностей должно быть направлено на создание условий, необходимых для самообслуживания. Больным, достигшим 2—3-летнего возраста, при сгибательных контрактурах в лучезапястном суставе показаны операции удлинения локтевого сгибателя и укорочения лучевого разгибателя кисти, ладонная капсулотомия лучезапястного сустава (Т. К. Никифорова). В подростковом возрасте приемлема операция артродеза лучезапястного сустава или аллодеза лавсановой лентой (Л. Е. Розовская). Разгибательные контрактуры локтевого сустава устраняются при помощи удлинения сухожилия трехглавого разгибателя плеча и задней капсулотомии локтевого сустава либо с помощью пересадки трехглавого разгибателя плеча (М. В. Волков). При сохранении хорошей функции мышц плечевого пояса и наличии сгибания в локтевых суставах, в целях исправления приводящей и ротационной контрактуры плечевого сустава, показано применение операции артродеза.

При устранении деформаций нижних конечностей следует предусматривать восстановление опорно-статической функции. Для исправления сгибательной контрактуры в тазобедренных суставах после консервативного лечения целесообразно применение мио-тено-лигаменто-капсулотомии. Закрытое вправление вывихов в тазобедренных суставах производят только при достаточной силе ягодичных мышц (Т. К. Никифорова). Лечение сгибательных контрактур коленных суставов должно осуществляться путем удлинения сгибателей и надмыщелковой остеотомии. Лечение разгибательных контрактур коленного сустава проводится путем капсулотомии, удлинения четырехглавой мышцы бедра (Л. Е. Розовская). При оперативном лечении артрогрипотической косолапости у детей до 7 лет рекомендуются операции на сухожильно-связочном аппарате, у более старших Щ операции на скелете стопы.

Вследствие чрезвычайной склонности артрогрипотических контрактур и деформаций к рецидиву необходимо длительное ношение фиксационных аппаратов и диспансерное наблюдение за больными до окончания их роста.

Прогноз при генерализованных формах артрогрипоза в отношении восстановления формы и функции сустава всегда серьезен, при локализованных формах — благоприятен. В результате комплексного и длительного лечения удается значительно улучшить статико-динамические возможности больного.

ВИДЕОУРОКИ ПО ЛФК (ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА), РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ НЕЙРОРТОПЕДИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ

В силу воздействия негативных факторов, аппаратно-двигательный корсет начинает постепенно разрушаться. На фоне патологических изменений развиваются всевозможные заболевания, одно из которых – артрогрипоз. Что это такое, разберемся подробнее.

У врожденного артрогрипоза имеется отличительная особенность, проявляющаяся в ограничении подвижности крупных суставов, которые расположены в несмежных областях. Также характеризуют этот недуг дегеративно-атрофические изменения мышечной ткани и спинного мозга.

Причины

Механизм развития, который вызывает артрогрипоз конечностей, до конца не изучен. Учеными установлено, что такая патология не передается по генетическому коду, а формируется спорадически. Распространенные факторы, действующие в первых триместрах беременности и вызывающие воспалительный процесс у плода, самые разные.

Детский артрогрипоз развивается на фоне:

- Инфицирования организма бактериями и вирусами;

- Негативного воздействия медикаментов и токсических веществ;

- Недостаточности плаценты;

- Недостаточного формирования внутриматочного пространства для малыша из-за аномального строения органа, поэтому суставы плода фиксируются в определенном положении.

Подобные нарушения на стадии эмбрионального периода приводят к поражению, кроме суставов, еще и нервной системы, спинного мозга, мышечного аппарата. Патологический процесс провоцирует развитие проблем мышечного тонуса, влияющих на подвижность суставов, а также их функционирование.

Помимо этого выявлено еще 150 причин, провоцирующих это заболевание. Поэтому специалисты не могут назначать однотипную схему лечения для всех пациентов.

Разновидности

Специалисты подразделяют патологию на следующие типы:

- Генерализованный тип патологии;

- Артрогрипоз нижних конечностей;

- Патология с поражением рук;

- Артрогрипоз дистальный.

Симптомы

Клиника заболевания полностью зависит от варианта его протекания.

Проявляется врожденный множественный тип артрогрипоза следующими симптомами:

![]()

Плохой подвижностью сустава плеча, локтей, колен, лучезапястной и тазобедренной части;- Деформацией лица, кистей, позвоночника и стоп;

- Мышечной гипотонией либо атонией.

Артрогрипоз коленных сочленений и поражение ног проявляется так:

- Подвывихи, вывихи суставов бедер;

- Наличие суставных контрактур тазобедренного сочленения;

- Изменение формы голеностопа;

- Коленные контрактуры.

Для патологии, затрагивающей верхние конечности, характерными проявлениями становятся такие симптомы:

- Контрактура сгиба первого пальца;

- Локтевая разгибательная контрактура;

- Плечевая контрактура;

- Контрактура лучезапястного сочленения.

Любая из разновидностей недуга дополнительно сопровождается следующей симптоматикой:

- Амниотическими перетяжками;

- Вывихами сочленений;

- Кожной синдактилией;

- Появлением на коже гемангиом либо телеангиэктазии;

- Явной косолапостью и косорукостью;

- Повышенной склонностью к ОРВИ;

- Патологиями внутренних органов;

- Стремительным прогрессированием воспалений;

- Ухудшением самочувствия;

- Недоразвитостью интеллекта.

Клиника по степени тяжести может принимать следующие формы:

- Легкий вид;

- Средний тип;

- Тяжелая стадия.

Диагностика

Наличие подобных симптомов является поводом для немедленного обращения к врачу. Чтобы дифференцировать артрогрипоз от полиартрита, миопатии, иных системных нейромышечных воспалительных процессов, необходимо пройти комплекс диагностических мероприятий. В ходе обследований врач изучает историю болезни как пациента, так и его родных, знакомится с нюансами протекания беременности. Также проводит анализ жизненного анамнеза, неврологический осмотр.

С помощью визуального осмотра определяют, насколько атрофирована у больного мышечная ткань, могут ли сгибаться фаланговые суставы либо они зафиксированы, а пястно-фаланговые – разгибаться.

В процессе обследования детей врач определяет косолапость, локтевую косорукость и иные нарушения в суставах.

Маленькому пациенту назначают анализ крови на предмет инфекционных поражений, чтобы определить причину возникновения контрактур.

Неврологические тесты на естественные рефлексы помогут определить работоспособность мышечной ткани, выявить, в каком состоянии находится нервная система.

Для определения степени патологического процесса в суставах больному назначают:

- УЗИ;

- Рентген.

Целью этих методик является определение внутреннего состояния конечностей. С помощью вышеупомянутых диагностических мероприятий можно проследить за продвижением оздоровления в динамике.

Лечение

Консервативное лечение у ребенка должно проводиться с первой минуты появления его на свет из-за высокой эластичности их соединительной ткани. Благодаря этому терапия гарантирует благоприятный прогноз на исцеление.

Артрогрипоз представляет собой заболевание, провоцирующее инвалидность. Дети с подобным диагнозом становятся инвалидами с рождения. Такие больные беспомощны в любом возрасте. Они нуждаются в пристальном внимании, а также помощи со стороны окружающих. Многие из них остаются в домах для инвалидов либо детском доме, даже при сохранном интеллекте.

Оздоровление детей проводится посредством:

- Массажа;

- Лечебной физкультуры;

- Физиотерапевтических процедур (солевых грелок, озокеритовых и парафиновых аппликаций).

В зависимости от тяжести патологического процесса могут назначаться иные оздоровительные действия:

- Электрофорез с применением сосудистых лекарств, препаратов, улучшающих динамику проведения нервных импульсов, а также рассасывающих медикаменты;

- Фармакотерапию средствами, способными усилить нейростимуляцию, ГАМК и холинергические процессы;

- Лечение антиоксидантными препаратами.

Сразу после рождения ребенку организуют этапное гипсование, чтобы устранить риск деформаций сочленений и трубчатых костей. Для предотвращения контрактур мелких суставов назначают использование специальных лонгет из гипса.

Массажные курсы для новорожденного следует проводить по 15–20 сеансов, начиная с 2–3 недель от роду.

В этот момент у ребенка кожа утратит сильную чувствительность к механическому воздействию. За год потребуется провести до 6 курсов массажа. В самые первые дни курса нужно проводить поглаживание туловища вместе с конечностями, а также создавать легкую вибрацию, чтобы снизить тонус сгибателей верхних конечностей. После этого можно приступать к занятиям, стимулирующим естественные рефлексы. Если у малыша отсутствуют, либо слабо выражены безусловные рефлексы, необходимо предпринять действия, чтобы расслабить мышцы и провести комплекс упражнений пассивного характера.

Делают легкие упражнения для стоп, которые выполняют задачу их коррекции. Действие следует чередовать с массажем, процедурами по укреплению рефлексов. Ползание вместе с разгибанием позвоночника обеспечит увеличение амплитуды движений. Выполнив расслабляющий массаж, можно приступать к разработке сочленений. Их нужно двигать по всем направлениям естественного движения.

Когда у младенца вырабатываются хватательные рефлексы, а также малыш начинает самостоятельно держать голову, поворачиваться, к пассивным упражнениям следует добавить массаж туловища вместе с конечностями, одновременно совмещая его со специальным комплексом ЛФК. Во время занятий необходимо уделять внимание двигательным возможностям новорожденного. Нагрузку постепенно увеличивать, чтобы развить и улучшить состояние.

Физиотерапевтические оздоровительные мероприятия направляют на улучшение деятельности и трофики нейромышечного аппарата, а также на борьбу с остеопорозом.

Для этой цели используют следующие методики:

- Фотохромотерапию посредством стимуляции цветами и расслабляющими составами;

- Электрофорез с Тренталом или Эуфиллином, кальцием, аскорбиновой кислотой, серой, фосфором;

- Электро и магнитоимпульсную терапию;

- Фонофорез с гелем Контрактубекс или Бишофит.

Ортопедическое лечение дополняется неврологическими процедурами для улучшения кровообращения и проводимости кровотока к пораженным тканям. Терапия проводится 4 раза на год.

Операция

Хирургическая коррекция назначается при отсутствии положительных результатов медикаментозного лечения и физиотерапии, ЛФК. Подобные действия проводят в несколько заходов. Прооперированные суставы закрепляют специальной ортопедической обувью либо корсетами, корректорами осанки.

Если у ребенка диагностировано это заболевание – он должен находиться на диспансерном наблюдении. Посещать врача рекомендуют раз в полгода. Восстановительные мероприятия должны проводиться постоянно. Рекомендовано также пациентам оздоровление на курортах и санаториях – 2 раза в год.

Малышей с подобным диагнозом должны снабжать специальными ортезными изделиями. Рекомендовано проводить социальную адаптацию в специализированных центрах учебно-восстановительного направления для детей, которые имеют артрогрипоз. Активные гимнастические упражнения выполняют из исходных положений лежа.

Прогноз и профилактика

В связи с тем, что до сих пор нет четкого понятия развития механизма этого заболевания, необходима профилактика беременных от подобных проблем.

Будущей матери необходимо выполнять ряд условий, которые помогут снизить риск возникновения у ее малыша серьезной патологии:

- Отказаться от вредных привычек;

- Питаться здоровой пищей;

- Избегать травм брюшной полости;

- Использовать в лечении препараты, назначаемые врачом;

- Избегать пребывания на открытом солнце;

- Своевременно лечить болезни;

- Регулярно посещать гинеколога.

Прогноз на патологию диктуется формой ее протекания. Генерализованный тип артрогрипоза редко завершается успешно, а вот локализованная его форма целиком устраняется. Отсутствие терапии провоцирует осложнения – деформацию сочленений и полное их обездвиживание, из-за чего наступает инвалидность.

Нельзя проводить лечение самостоятельно. Народные методики лечения посредством примочек, растирок, компрессов и отваров для внутреннего употребления способны только усугубить проблему.

Важно соблюдать все предписанные доктором оздоровительные действия. Только в этом случае гарантирован успех.

Если консервативное лечение обеспечить ребенку в самые первые 10 лет жизни – можно улучшить двигательную функцию суставов, а при начальной форме патологического процесса добиться прекрасных результатов.

Заключение

Анализ достижений на мировом уровне в оздоровлении детей с артрогрипозной деформацией указывает на то, что это заболевание сложное и плохо изученное. На сегодня в мире нет эффективной схемы лечения такой патологии. Если все же удается облегчить симптоматику недуга, то для этого необходимы множественные и строго соблюдаемые многоэтапные количества вмешательств, выполняемые на протяжении всей жизни пациента.

ЛФК при артрозе – это совокупность физических мероприятий, назначенных ортопедом, ревматологом или травматологом. Упражнения предписывают с учетом стадии болезни, комплекции пациента, его возраста, привычной двигательной активности, объема повседневной деятельности. Программу физических занятий важно реализовывать строго в предписанном объеме. Превышать нагрузку или делать перерывы не рекомендуется. Если не удается восстановить нарушенные двигательные функции пациента, специалисты назначают применение компенсаторных и заместительных приспособлений.

Задачи и цели ЛФК и особенности выполнения

Важно знать! Врачи в шоке: "Эффективное и доступное средство от боли в суставах существует. " Читать далее.

Назначая больному программу ЛФК, специалисты планируют выполнение следующих задач физической реабилитации:

- оказать воздействие на пораженные суставы, чтобы сохранить их подвижность и предупредить дальнейшее нарушение функциональной способности;

- укрепить мышцы, повысить энергичность пациента, мотивировать его к самообслуживанию;

- стимулировать обмен веществ, чтобы минимизировать ощущение внутрисуставной скованности за счет уменьшения отложения солей, снижения интенсивности воспаления;

- уменьшить степень боли посредством приспособления пораженных участков опорно-двигательного аппарата к умеренным физическим нагрузкам;

- реализовать реабилитацию и восстановление физической работоспособности;

- улучшить кровообращение, не допустить развития атрофии мышц.

Первостепенная цель назначенной программы ЛФК больным с артрозом – предупредить их инвалидность, нетрудоспособность.

Составляя план занятий, врач учитывает, что пассивные и активные движения в пораженных структурах опорно-двигательного аппарата приводят к повышению внутрисуставного давления. Щадящий характер физических занятий необходим для профилактики усугубления воспалительного процесса посредством механизмов реперфузионного повреждения. Специалист назначает упражнения, которые не вызывают явления гипоксии и реоксигенации.

Чтобы минимизировать расход обезболивающих препаратов и получить пользу от занятий, важно понимать особенности ЛФК при артрозе:

- Основу занятий должны составлять динамические движения. 9 из 10 пациентам эффективность обеспечивают упражнения на гибкость.

- Предпочтительно соблюдать амплитуду движений (интенсивность выполнения упражнений) на субклиническом уровне и во время выполнения ЛФК не допускать развития болевых ощущений.

- Целесообразно дополнить тренировку движениями статической направленности (усилие не должно превышать 50% от максимальной степени).

- Посвящать занятиям не менее 1 часа в сутки.

- Противопоказано изнурять себя тренировкой. Если в определенный день состояние здоровья противоречит полноценному выполнению зарядки, не нужно заниматься целый час. Основную часть физической нагрузки допустимо разделить на несколько эпизодов с интервалом в 25-30 мин.

Если синовит выражен минимально, основная задача зарядки – укрепить периартикулярный мышечный аппарат. Поскольку по физиологическим особенностям мышечный каркас выполняет демпферную функцию, плавно передавая импульс поступательного движения на суставную поверхность — тем самым она защищена от скручивания и гипермобильности (патологического явления, при котором сочленение находится в состоянии разболтанности).

Рекомендации, которые нужно выполнять одновременно с зарядкой

Чтобы закрепить эффект, полученный благодаря правильному выполнению ЛФК, пациентам с артрозом нужно придерживаться следующих рекомендаций.

| Рекомендация | Цель её назначения | Дополнительный совет |

| Ношение невысокого устойчивого каблука | Сохранение центра тяжести, уменьшение болевого синдрома | Передвигаться с тростью, использовать стельки-супинаторы, носить наколенники |

| Сон только на ровной поверхности, без использования подушки | Предупреждение напряжения мышц, усиления дискомфорта в суставных структурах | Приобрести ортопедический матрас, равномерно распределяющий нагрузку на опорно-двигательный аппарат |

| Непродолжительная разминка каждые 30 минут | Предупреждение длительного пребывания в фиксированных позах | Избегать физических движений, которые предполагают выполнение их рывком |

| При работе за компьютером, пребывании за рулем держать спину ровно, с максимальным разгибанием в поясничном отделе | Увеличение респираторной возможности легких, облегчение болевых ощущений пациента, укрепление мышечного и опорно-двигательного аппарата | Если удерживать спину в правильном положении не удается, целесообразно применять корсет – корректор осанки |

Нельзя забывать, что пользу от лечебной физкультуры при артрозе нужно закреплять физиотерапевтическими методами. Однако сустав должен быть в стадии ремиссии. Также противопоказано интенсивно массировать пораженный участок.

Эффективные упражнения от артроза

Вся назначенная программа ЛФК при артрозе условно делится на 2 части.

Первую половину занятий пациент избирательно выполняет упражнения в основном на увеличение силы мышц-разгибателей и отводящих мышц. Цель тактики – поддержать конгруэнтность суставов, предупредить формирование вторичного артроза, не допустить развития сгибательных контрактур.

Даже "запущенные" проблемы с суставами можно вылечить дома! Просто не забывайте раз в день мазать этим.

Во второй половине занятий больной выполняет упражнения низкодифференцированного типа, предназначенные для укрепления мышц. Пациент должен тренироваться 2-3 раза в неделю (не подряд).

При артрозе коленного сустава действенны такие упражнения:

- Разогреть колено. С этого нужно начинать абсолютно все виды программ ЛФК при воспалении коленного сустава. Для нормализации кровообращения достаточно выполнить растирание и похлопывание пораженного участка, не забывая уделить внимание подколенной ямке. Сначала выполнить действие по часовой стрелке, затем – против неё. Общие затраты времени – 1-2 минуты.

- Занять вертикальное положение, перед собой поставить стул. Держась одной рукой за стул, другой взяться за внешнюю сторону стопы. Согнув ногу в колене, зафиксировать себя в этом положении на 15-25 секунд (в зависимости от индивидуальной физической подготовки, возраста, стадии заболевания).

- Если возраст пациента не позволяет выполнять более сложные упражнения, при артрозе коленей можно выполнить и самое элементарное действие. Для этого следует лечь на спину. Затем вытягивать обе ноги одновременно, стараясь как можно лучше разогнуть их в коленях. Действие предстоит повторить не менее 5 раз. Выполнять его предпочтительнее по утрам, подготавливая себя к физической нагрузке в течение дня.

При воспалении тазобедренного сустава ЛФК предполагает следующие действия:

Перечисленный вид ЛФК исключают осевую нагрузку на пораженный сустав. Запрещено резко выполнять приседания, противопоказана чрезмерная нагрузка, крайне нежелательно увеличивать амплитуду обширных движений.

При воспалительном поражении плечевого сочленения ортопеды назначают:

Заключение

Комплекс мер по медицинской реабилитации направлен на обеспечение помощи пациентам с поражением суставов, в результате люди восстанавливаются и приспосабливаются к жизни в обществе. Все действия комплексов ЛФК следует осуществлять медленно, не допуская резких движений. Задача пациента – следовать рекомендациям врача. И если возникнет ухудшение самочувствия, сообщить ему, чтобы специалист сразу внес корректировки в предписанную программу ЛФК при артрозе.

Читайте также: