Можжевельник казацкий симптомы отравления

Зачастую мы просто не знаем, что хорошо известное растение может оказаться смертельно опасным. Например, у озеленителей есть правило не сажать ядовитые растения в детских учреждениях. В черный список попадают дурманы, наперстянки, можжевельник казацкий. Но в последние годы на наш декоративный рынок хлынул поток незнакомых ранее растений. А в книгах по декоративному садоводству далеко не всегда пишут о возможной опасности. Радует то, что мы всё же живём не в тропиках и, по данным А.П. Ефремова (2001), в средней полосе европейской части России из более чем 2 тыс. видов наших родных высших (сосудистых) растений к ядовитым в той или иной степени можно отнести менее 10%. Причем, более половины их слабо ядовиты и не представляют угрозы здоровью человека. Кроме того, вероятность отравления многими токсичными растениями очень мала, поскольку они не имеют привлекательных плодов или семян и практически не применяются в быту. Смертельную опасность представляют лишь около 1% от произрастающих в данном регионе растений, среди них аконит аптечный, безвременники, можжевельник казацкий, наперстянки, волчье лыко. Хотя на подоконники к нам тоже пробрались отнюдь не безобидные представители тропической флоры (См. статью Ядовитые комнатные растения).

В экваториальных странах ядовитых растений больше, чем в странах умеренного климата, и яды, содержащиеся в них, обладают более сильным действием. Если эти растения выращивать в более северных широтах, то они заметно теряют в своей вредоносности, что объясняется снижением содержания ядовитых веществ.

Как же может случиться отравление? Большинство растений проявляют себя при употреблении их внутрь. Некоторые виды имеют привлекательные на вид сочные плоды (волчеягодник обыкновенный, паслены, белладонна, крушина, жостер слабительный, некоторые жимолости и др.), у других — схожи со съедобными растениями листья (собачья петрушка). Но эти отравления в основном случаются по незнанию, а у детей - по недосмотру родителей. В последнее время участились случаи отравления лекарственными сильнодействующими растениями или похожими на них ядовитыми видами. Например, зачастую путают плоды можжевельника обыкновенного (который лечит) и можжевельника казацкого (который калечит). Отравление может произойти и при передозировке препаратов (настоев, отваров, настоек). Так что, пытаясь лечиться, 10 раз подумайте и посоветуйтесь с врачом.

У некоторых видов токсичными являются испарения, при вдыхании которых происходит поражение слизистых оболочек и даже общая интоксикация организма (багульник болотный). А у других растений просто очень сильный запах, провоцирующий головную боль. Поэтому букеты из некоторых растений (лилия, ландыш) не стоит ставить в спальне.

Незначительная часть растений может вызывать при контакте с ними (особенно с соком) открытых частей тела местное поражение кожных покровов. Здесь можно выделить два направления действия. Первое – фотосенсибилизирующее, то есть усиливающее восприимчивость кожи к ультрафиолету. К таким растениям относятся борщевик Сосновского, пастернак посевной. Другая группа, вызывающие раздражающее действие или аллергические реакции - крапива, молочаи, волчеягодник, ясенец.

На Дальнем Востоке России (южные Курильские острова, юг Сахалина) встречается растущий в виде лианы токсикодендрон восточный, он же сумах сомнительный (Toxicodendron orienfale), при соприкосновении с которым, особенно при попадании его сока на кожу и слизистые, образуются сильные ожоги, а затем развивается тяжелое общее отравление организма. Аналогичным действием обладают и другие представители этого рода, распространенные главным образом в Америке.

Иногда отравление может произойти при употреблении в пищу меда, собранного пчелами с ядовитых растений (багульник болотный, волчье лыко, чемерица, лютиковые, белена, дурман, белладонна, авран, вороний глаз и др.), а также молока и мяса животных, съевших токсичные растения (акониты, вех ядовитый, болиголов, лютики, безвременник, чемерица и др.). Известны случаи отравления ягодами голубики, на которых сконденсировались токсичные эфирные выделения багульника (при совместном произрастании).

Интересно, что живые организмы неодинаково восприимчивы к различным ядам. Например, белладонна сильно действует на людей, опасна для кошек собак и птиц, слабо действует на лошадей, свиней и коз, а для кроликов она практически безвредна. А вот плоды аниса, тмина и укропа, которые люди очень любят использовать как пряность при приготовлении пищи, далеко не безвредны для птиц.

Ядовитые свойства растений связаны с содержанием в них биологически активных веществ различной природы. Наибольшую опасность представляют алкалоиды и сердечные гликозиды. Именно эти растения представляют наибольшую опасность не только для здоровья, но и для жизни.

Алкалоиды — азотсодержащие органические соединения, обладающие свойствами слабых щелочей. К настоящему времени известно около 5000 алкалоидов. В растениях алкалоиды находятся, как правило, группами (до 20 и более) в виде солей различных органических кислот (яблочной, лимонной, уксусной, щавелевой, янтарной и др.). Они приурочены обычно к определённым семействам, например Маковые, Лютиковые, Лилейные, Паслёновые и некоторые другие. Их содержание в различных частях растений колеблется от долей процента до 10-15%. В свободном состоянии большинство алкалоидов трудно растворимо в воде и легко — в органических растворителях: спирте, эфире, ацетоне. Соли их, наоборот, легко растворимы в воде. В этом виде они легко всасываются, попадая в пищеварительный тракт человека и животных.

Сердечные гликозиды — биологически активные вещества с лактонным кольцом. В зависимости от строения лактона, их разделяют на карденолиды (с пятичленным a-, b-ненасыщенным лактонным кольцом) и буфадиенолиды (с шестичленным дважды ненасыщенным лактонным кольцом). В больших дозах они являются сердечными ядами, но в малых дозах улучшают деятельность сердца. Сердечные гликозиды содержатся главным образом в растениях из семейства крестоцветных (Brassicaceae), кутровых (Apocinaceae), ластовневых (Asclepiadaceae), лилейных (Liliaceae), ирисовых (Iridaceae), лютиковых (Ranunculaceae), норичниковых (Scrophulariaceae), бобовых (Fabaceae), бересклетовых (Celastraceae) и ряде других. Буфадиенолиды выделены также из кожи жаб и некоторых мухоморов.

Меньшую опасность представляют другие группы химических соединений:

Эфирные масла — летучие вещества (обычно жидкости) характерного, часто приятного запаха. В химическом отношении они представляют собой смесь разнообразных соединений. В их состав входят углеводы терпены (монотерпены и сесквитерпены), которые нередко являются единственной составной частью эфирного масла, и их кислородсодержащие производные — терпеноиды (спирты, альдегиды, кетоны, эпоксиды и кислоты). Эфирные масла нерастворимы в воде, но легко растворяются в органических растворителях.

Сапонины и их гликозиды относятся к группе природных гликозидов, обладающих гемолитической (растворяющей красные кровяные тельца) активностью. Стероидные сапонины содержатся в растениях разных семейств, но преимущественно в видах семейства лилейных (Liliaceae), диоскорейных (Dioscoreaceae), бобовых (Fabaceae), лютиковых (Ranunculaceae) норичниковых (Scrophulariaceae). Сапонины обладают жгучим горьким вкусом, раздражают слизистую оболочку пищеварительного тракта, вызывая рефлекторное возбуждение центра рвоты и увеличивая бронхиальную секрецию. Наибольшую опасность они представляют при непосредственном попадании в кровь, так как вызывают гемолиз эритроцитов. Однако при приеме сапонинов внутрь их резорбтивное действие не проявляется, так как они почти не всасываются в пищевом канале.

Антрахиноны могут вызывать подострые отравления (снижают уровень гемоглобина и эритроцитов крови, нарушают функцию печени и почек, баланс витамина С в организме, вызывают раздражение дыхательных путей). Степень выраженности токсического эффекта антрахинонов зависит от их химической структуры, но характер действия однотипен для всех. Эти соединения чаще всего встречаются у растений семейства крушиновых (Rhamnaceae) и гречишных (Polygonaceae).

Кумарины обладают широким спектром фармакологического действия. Одним из важнейших биологических свойств одной из групп кумаринов - фурокумаринов - является их фотосенсибилизирующее действие, то есть способность значительно повышать чувствительность организма к солнечному свету, вследствие чего на коже могут образовываться сильные ожоги. Фурокумарины содержатся во многих растениях семейства зонтичных (Apiaceae).

Органические кислоты составляют большую группу и играют исключительно важную роль в обмене веществ растений. Большинство из них нетоксичны. Опасность представляют лишь синильная и щавелевая кислоты. Первая является продуктом ферментативного распада цианогенных гликозидов, образующихся в ряде дикорастущих и культивируемых растений (семена абрикоса, миндаля, вишни, черемухи и др.). Вторая — встречается главным образом в ревене, щавелях и кислице в виде солей (щавелевокислый калий), реже в свободном состоянии. Она не вызывает отравлений как таковых, просто при постоянном попадании в организм её соли откладываются в виде оксалатных камней.

В настоящее время существует несколько классификаций ядовитых растений. В основу их построения положены различные принципы: ботанический, химический и клинический. Они востребованы специалистами разных отраслей науки. Для ботаников наиболее интересно выявление закономерностей накопления тех или иных веществ в связи с систематическим положением растения. Например, приуроченность определённых типов алкалоидов к одному или отдельным семействам (так, паслёновые склонны накапливать алкалоиды группы тропана).

Для химиков интересны пути биосинтеза в растениях ядовитых веществ и, соответственно, их взаимные превращения под действием тех или иных условий.

Для врачей наиболее удобной является классификация, построенная по принципу сходства клинической картины. Доктор, имея дело с отравлением человека, в первую очередь сталкивается с особенностями клинического состояния больного; последнее является отправной точкой в процессе установления диагноза отравления, указывает на то, какие меры в данный момент могут принести максимум пользы.

Вот одна из схем, предложенная ещё в 1962 году И.А. Гусыниным.

I. Растения, вызывающие преимущественно симптомы поражения центральной нервной системы (ЦНС):

1). Растения, вызывающие возбуждение ЦНС (белладонна, белена, дурман, эфедра, вех ядовитый);

2). Растения, вызывающие возбуждение ЦНС и одновременно действующие на пищеварительный тракт, сердце и почки (можжевельник, туя, пижма, багульник болотный, полынь горькая, лютики, калужница, прострел, воронец, ясенец);

3). Растения, вызывающие угнетение и паралич ЦНС (мак снотворный, чистотел, хохлатка, конопля);

4). Растения, вызывающие угнетение и паралич ЦНС и одновременно действующие на пищеварительный тракт и сердечно-сосудистую систему (аконит, баранец, безвременник, чемерица, ракитник, дрок, болиголов, петрушка собачья, кирказон, щитовник мужской).

II. Растения, вызывающие преимущественно симптомы поражения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и одновременно действующие на ЦНС и почки (молочай, белокрыльник, женьшень, переступень, очиток едкий, мыльнянка, паслен, жостер слабительный, крушина).

III. Растения, вызывающие преимущественно симптомы поражения сердца (наперстянка, ландыш, купена, вороний глаз, лаконос, волчеягодник, копытень, бересклет).

IV. Растения, вызывающие преимущественно симптомы поражения печени (крестовник).

V. Растения, вызывающие явления удушения (абрикос, бузина, горошек мышиный).

VI. Растения, обладающие фотосенсибилизирующим действием — повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовым лучам (борщевик, пастернак).

VII. Растения, вызывающие симптомы нарушения солевого обмена (кислица, ревень, щавель).

VIII. Растения, вызывающие аллергические реакции кожи (крапива).

Существуют даже специальные таблицы для опроса больного, для того чтобы максимально быстро выявить причину недомогания и принять соответствующие меры.

Фото: Максим Минин, Рита Бриллиантова

Жанры

Авторы

Книги

В продаже

Серии

Форум

Петров Василий Иванович

Книга "Наркотики и яды: психоделики и токсические вещества, ядовитые животные и растения"

Оглавление

Читать

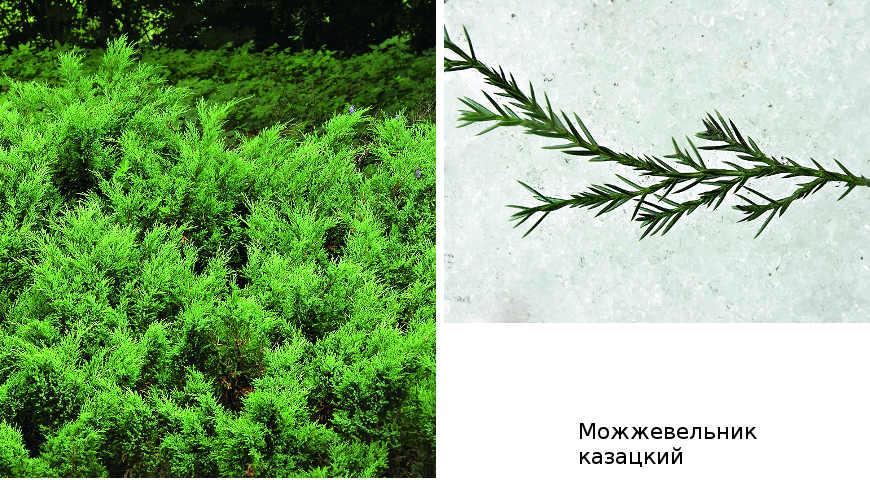

Можжевельник казацкий (Juniperus sabina L.)

Стелющийся вечнозеленый хвойный кустарник (длина ствола до 10 м и более), иногда с косоприподнятыми (до 1,5 м) перистовидными ветвями; хвоя – чешуевидная (молодая – игольчатая, мягкая), при растирании в руках – резкий неприятный запах; шишкоягоды мелкие (5–7 мм), округлые, буровато-сизые (июль – август).

Ядовитые органы – надземная часть и шишкоягоды.

Возможно отравление шишкоягодами и самодельными лекарственными препаратами из можжевельника казацкого. Животные его практически не поедают, но известны случаи отравления крупного рогатого скота и других в период бескормицы.

Основные симптомы: первые признаки – общие, как и при отравлении другими хвойными. В тяжелых случаях – судороги, параличи, потеря сознания. Сильная гиперемия тазовых органов приводит к маточным кровотечениям и абортам.

Тисе ягодный (Taxus baccata L.)

Основное действующее вещество тисса – таксин – представляет смесь различных алкалоидов, также содержатся алкалоиды – милосеин, эфедрин, гликозит таксикантин.

Таксин вызывает резкое раздражение слизистых пищеварительного тракта, сопровождаемое рвотой и поносом, значительно влияет на сердечную деятельность, останавливает дыхание.

Отравление человека возможно при попадании внутрь ядовитых семян. Отмечены случаи отравления различных групп домашних животных (лошади, крупный рогатый скот, свиньи, овцы, куры, а также дикие козы). Однако шишкоягоды могут безвредно поедаться птицами, куньими и др. Отравление скота возможно при поедании обрезанных веток после стрижки тисса. Разовая смертельная доза зеленых веток равна (в граммах): для лошадей – 150–400, крупного рогатого скота – 500, для овец – 150–200, для коз – 500, свиней – 75–100. Однако возможно постепенное привыкание и выработка устойчивости к токсическому действию тисса при неоднократном повторном кормлении. В слабых дозах у приученных животных он может являться молокогонным кормом. Молоко при поедании лактирующими животными тисса становится отравленным, вызывая заболевания подсосного молодняка.

Симптомы отравления: тошнота, рвота, понос, общая слабость, боль в животе, сонливость, судороги, удушье, нарушение сердечной деятельности, в результате чего возникает состояние коллапса и смерть. Летальный исход может наступить уже в течение первого часа или в течение нескольких часов (или первых дней).

Анабазис (Ежовник) безлистный (Итсегек) (Anabasis aphylla L.)

Ядовитые органы – все части растения (максимум веществ в однолетних побегах, меньше – в цветках и плодах, совсем мало – в одревесневших стеблях, корневищах, корнях).

Ядовитые свойства обусловлены суммой алкалоидов (60% – анабазин, а также лупинин, афиллин, аксифиллин и др.).

Анабазин – ганглионарный яд, по фармакологическому действию близкий к никотину. В малых дозах возбуждает ВНС и ЦНС, стимулирует дыхание, повышает АД. В токсических дозах угнетает передачу возбуждения в вегетативных ганглиях. Обладает инсектицидным действием на вшей, тлей, блох, клещей; фунгицидным – на Fusarium vasin-fectum (блокирует клеточное деление – цитостатическое действие).

Отравление наступает при поедании, а также при контактном действии на кожные покровы и слизистые. Симптомы отравления: бледность кожи и слизистых, чувство жжения во рту, обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, общая слабость, головокружение. Зрачки расширены. При сильном возбуждении возможны клонико-тонические судороги. Характерна сильная одышка, сменяемая остановкой дыхания (при коме). Поедание 80–120 г молодых побегов может оказаться смертельным для скота (овцы и др.).

Багульник болотный (Ledum palustre)

Вечнозеленый сильнопахнущий низкорослый кустарник (40–120 см) с глянцевыми кожистыми, завернутыми вниз по краю, продолговатыми листьями; молодые побеги с густым рыжим опушением; соцветия щитовидные, с белыми скрученными цветками; плод – продолговатая железистоопу-шенная коробочка. Цвет в мае – июле; семена созревают в июле – августе.

Ядовито эфирное масло, в состав которого входят: ледол, ци-мол, палюстрол, гликозид арбутин, андромедотоксин и др.

Ледол оказывает раздражающее действие и может вызвать воспаление желудочно-кишечного тракта. Препараты багульника обладают гипотензивным действием. В больших дозах эфирное масло угнетает ЦНС, вызывает спастические параличи, в том числе и дыхательной мускулатуры. Листья обладают инсектицидным действием. Эфирные масла оказывают дистанционное поражение.

Отравление может наступить при приеме багульника внутрь, вдыхании паров эфирного масла, а также путем поражения кожи и слизистых. Возможно сочетание всех трех форм одновременно. Основные симптомы: слабость, сонливость, тошнота, рвота, усиленное потоотделение, снижение АД, тахикардия. В тяжелых случаях – нарушение дыхания, удушье. Часто отравление наступает у сборщиков ягод голубики, растущей по соседству на болоте. Так эфирное масло багульника может конденсироваться на поверхности ягод голубики (сизый налет).

Белокрыльник (Калла) болотный (Calla palusтris L.)

Сочный толстокорневищный, ползучий гидрофит (20–40 см) с крупными блестящими округло-сердцевидными листьями (15–20 см) на длинных черешках; початкообразное соцветие окружено белым (с обратной стороны зеленым), листообразным покрывалом; плоды – сочные красные ягоды, собранные в гроздья. Цветет: май – июнь; плоды созревают с конца июня.

Ядовитые органы – все растение, особенно ягоды и корневища.

Калла содержит острожгучие сапониноподобные соединения, а также летучие вещества типа ароина с раздражающими свойствами.

Возможны отравления детей при поедании привлекательных ягод; известны случаи смертельного отравления скота, выпасающегося по болотистым местам. Симптомы отравления: тошнота, рвота, слюнотечение, понос, одышка, тахикардия, судороги. При сушке и варке ядовитые свойства белокрыльника утрачиваются.

Лесные ягоды гораздо полезнее культурных ягод. Лесные ягоды растут в условиях природы, не обрабатываются препаратами, не содержат радионуклидов и тяжелых металлов. Дикие лесные ягоды дарят полноценный спектр минералов, витаминов и других полезных элементов. Однако в лесу можно найти не только полезные лесные ягоды, но и ядовитые ягоды или несъедобные ягоды. Разберемся подробнее, какие ягоды несъедобны и почему такие лесные ягоды лучше не есть.

Ягоды можжевельника - несъедобны, а ягодами можжевельника казацкого можно очень серьезно отравиться

Можжевельник - несъедобная ягода

- Можжевельник обыкновенный — вечнозеленый крупный кустарник или небольшое дерево высотой до 3 м. Ствол покрыт серовато-бурой шелушащейся корой. Листья игольчатые, линейно-шиловидные, колючие, сильно отстоящие и собранные в мутовки по три штуки. Цветы — в виде двудомной шишки, цветет в июне. Плоды — сочная шишкоягода, на первом году жизни зеленого цвета яйцевидной формы, а на втором — черно-синяя, шаровидная, с блестящим восковым налетом, снабженная на верхушке трехлучевой бороздкой. Размер шишкоягоды — 7—9 мм. В ее мякоти находится 2—3 зелековато-бурых трехгранных семени, которые созревают осенью второго года. Растет в почвах с умеренной или повышенной влажностью, предпочитает хвойные, особенно составные леса, встречается по вырубкам, просекам, на опушках и лесных полянах.

- Можжевельник даурский — менее распространенный вид, встречающийся небольшими группами или одиночно в некоторых районах Хабаровского края. Растет на каменистых склонах, россыпях и скалах.

- Можжевельник сибирский — густо ветвящийся кустарник высотой до 1 м с укороченными междоузлиями, благодаря чему мутовки листьев значительно сближены. Листья более короткие и широкие и прижаты к ветвям. Шишкоягоды крупнее и имеют более выраженный сизый оттенок.

- Можжевельник казацкий — широко распространенный кустарник с очень тонкими веточками последнего порядка. Кора красновато-серая, листья ромбические, ' плотно прилегающие к ветвям и друг к другу, на выпуклой стороне имеют ямку. Плоды округло-овальные, до 7 мм в диаметре, буроватые с сизым налетом, содержат внутри 2—6 косточек. Ядовит!

Можжевельник относится к сильным лекарственным средствам и давно использовался в народной медицине при самых разнообразных заболеваниях. Можжевельник применяли при отеках, заболеваниях почек, мочевого пузыря, при желчнокаменной и почечнокаменной болезни, малярии, подагре, ревматизме, болезнях желудка, легочных заболеваниях (туберкулез, бронхит), при некоторых кожных поражениях. В местах произрастания можжевельника, как замечено, воздух отличается особой чистотой и целебностью, и это объясняется тем, что растение выделяет сильные фитонциды.

В современной медицине плоды можжевельника находят применение как спазмолитическое, противовоспалительное и дезинфицирующее, мочегонное, потогонное, болеутоляющее, камнерастворяющее, желчегонное, отхаркивающее, улучшающее пищеварение средство.

Заготовка шишкоягод можжевельника производится осенью в период полного созревания путем сбивания или стряхивания на расстеленный под кустом брезент. Плоды сортируют, слегка провяливают на открытом воздухе и досушивают на чердаках, в , сараях или под навесом. Во время сушки их необходимо часто перемешивать. Сушить в печках или сушилках нельзя, так как при быстром высыхании ягоды теряют лечебные свойства.

Ягоды бузины - не ядовиты, однако - несъедобны

Бузина красная - несъедобная ягода

Ягоды крушины - несъедобны, а вот кора крушины обладает лекарственными свойствами

Крушина - несъедобная ягода

Кроме того, кора обладает лекарственными свойствами и применяется в медицине. В медицине применяется отвар или экстракт из коры крушины как хорошее слабительное средство при спазматических колитах и атонических запорах, для регулирования деятельности кишечника, при геморрое, трещинах прямой кишки и т. д. Кора крушины входит в состав желудочного и слабительного чая.

Заготавливают кору в мае - июне, во время сокодвижения. В лечебных целях запрещается использовать свежую и только что высушенную кору, которая может вызвать вредные последствия в желудочно-кишечном тракте. Пригодной для лечебного применения считается кора после одного-двухлетнего хранения.

Кора и ягоды крушины имеют хозяйственное и промышленное значение. В промышленности сок из ягод крушины ранее использовали для изготовления желтой и зеленой акварельных красок. Благодаря значительному содержанию танидов в коре, она применяется для дубления кож.

У некоторых лекарственных растений бывают двойники – похожие на своих целебных собратьев внешне или по названию. Важно уметь их отличать, чтобы не обмануться с лечением, покупкой и заготовкой.

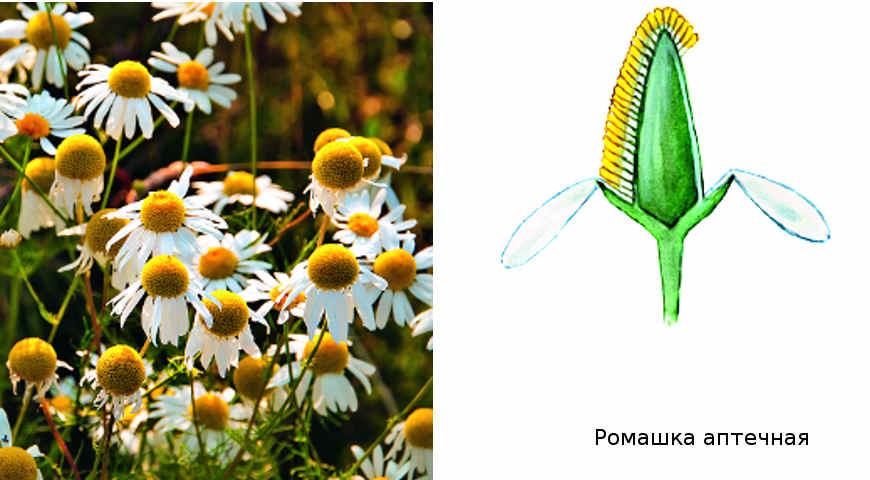

Ромашка аптечная

О полезных свойствах ромашки аптечной, или ромашки ободранной (Chamomilla recutita), знают многие. В диком виде она встречается только на заброшенных полях, где ее выращивали специально. Зато повсюду растет множество двойников – так называемых ромашковидных растений, имеющих корзинки с белыми краевыми цветками. Это и собачья ромашка (пупавка) (Anthemis cotula), и ромашник (ромашка) перфорированный или трехреберник непахучий (Matricaria perforata), и всем известный нивяник обыкновенный, или поповник (Leucanthemum vulgare). В них нет ценных биологически активных соединений бизаболола и хамазулена, которые содержатся в эфирном масле ромашки аптечной и обладают сильными антимикробным, противовоспалительным, а хамазулен еще и противоаллергическим действием.

на фото ромашка аптечная

В научной медицине разрешено использование только аптечной ромашки. При наружном применении схожих растений – для ополаскивания волос, умываний –вреда не будет, но и должного эффекта тоже. А вот при приеме внутрь нужного лечебного действия мы не просто не получим – могут возникнуть и побочные явления.

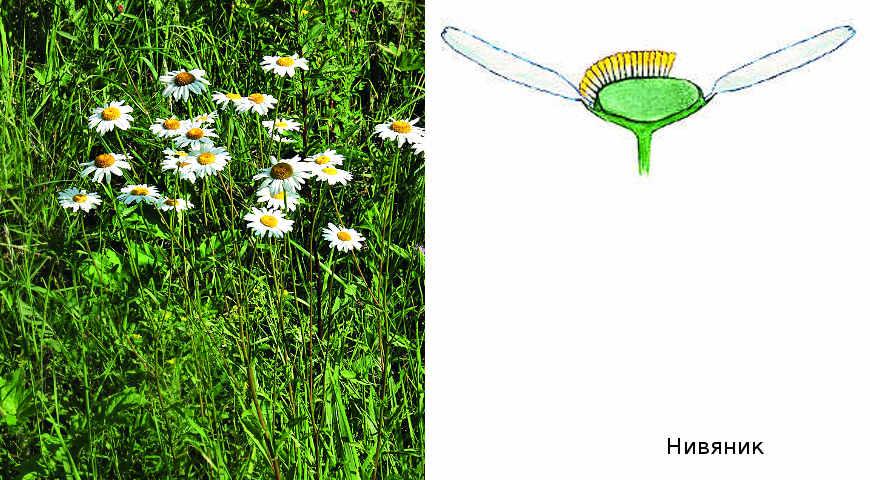

У нивяника обыкновенного более крупные одиночные соцветия, а листья – цельные зубчатые, а не перисторассеченные на узкие линейные доли.

на фото нивяник

На целебную ромашку больше похожи собачья ромашка (пупавка) и трехреберник непахучий.

Отличить их можно по двум признакам:

на фото трехреберник непахучий

Девясил

Травники-любители часто путают его с телекией прекрасной или красивой (Telekia speciosa) – декоративным растением, кое-где даже ставшим надоедливым сорняком. Эти растения похожи внешне. Оба высокие – вырастают до полутора метров и более, с золотисто-желтыми цветками, собранными на верхушках стеблей в крупные соцветия-корзинки.

на фото девясил высокий

Корневища и корни девясила высокого содержат эфирное масло (до 5,7%) и инулин (до 44%), много других ценных соединений. Биологически активные вещества – сесквитерпеноиды, выделенные из них, используют в научной медицине для заживления долго нерубцующихся язв желудка и 12 перстной кишки. Подземная часть телекии содержит в несколько раз меньше эфирного масла, инулина и биологически активных сесквитерпеноидов.

Листья у девясила продолговато-эллиптические, с суженным, переходящим в черешок, основанием, снизу густоопушенные, бархатисто-серо-войлочные. А у телекии листья широкояйцевидные с сердцевидным основанием, снизу светло-зеленые. У плодов девясила летучий хохолок, вдвое превышающий их размеры, а у телекии плоды без волосистого хохолка.

на фото телекия прекрасная

Хвощи

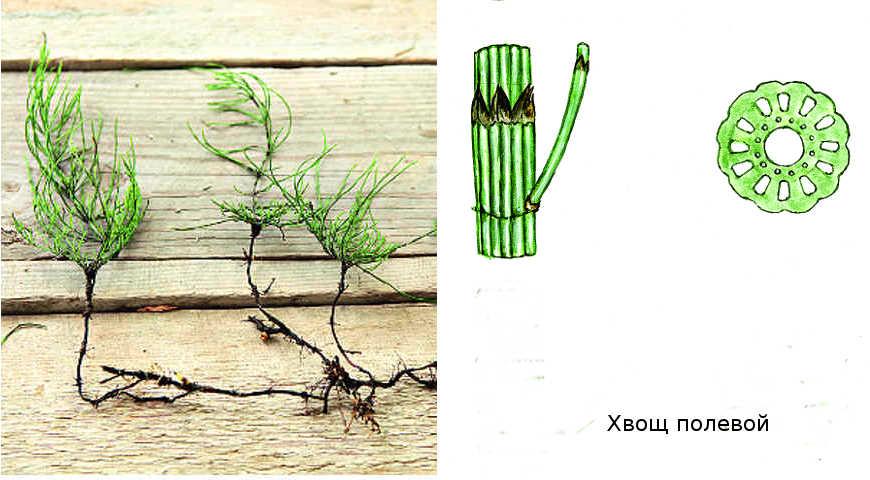

Часто возникают трудности и со сбором хвоща полевого (Equisetum arvense). У этого вида побеги двух типов. Весенние – спороносные, светло-бурые, неветвистые высотой 7–25 см, увядающие после созревания спор. И летние – зеленые, ветвистые, высотой 20–25 см, похожие на маленькую елочку. Именно они и разрешены к применению в научной медицине – как мочегонное средство, при лечении различных внутренних кровотечений, болезней органов дыхания, нарушенном обмене веществ и многих других заболеваний.

на фото хвощ полевой

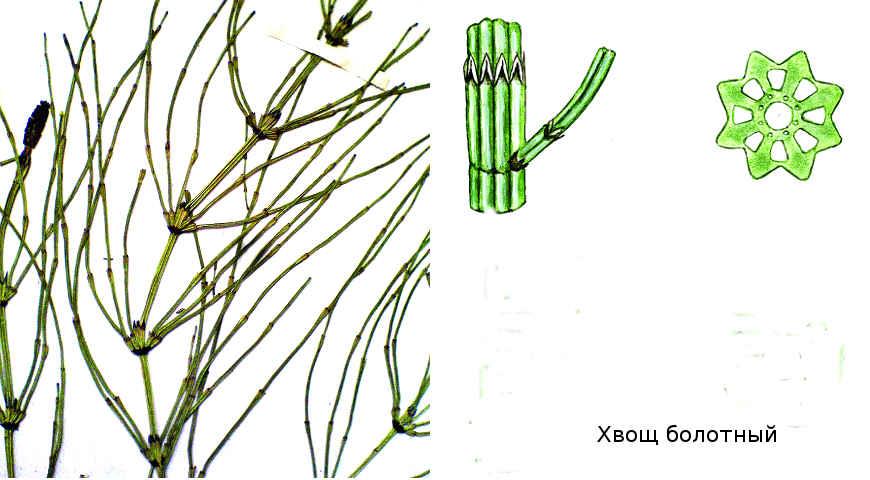

Встречаются схожие виды, не разрешенные к применению в медицине: хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), хвощ луговой (Equisetum pretense), хвощ болотный (Equisetum palustre). Отличаются они как внешне, так и по содержанию биологически активных веществ и местам произрастания.

на фото хвощ луговой

У видов-двойников спороносные стебли после созревания спор не погибают, на них появляются зеленые веточки. Однако надо знать и диагностические признаки. Если у растений отсутствует верхняя спороносная часть стебля, отличить их можно, сравнив стебли, боковые веточки и зубцы влагалища стеблей.

на фото хвощ болотный

Можжевельники

Можжевельники обыкновенный (Juniperus communis) и можжевельник казацкий (Juniperus sabina) сильно различаются, но их часто принимают за одно и то же растение.

Можжевельник обыкновенный – вечнозеленый хвойный кустарник или небольшое деревце высотой до 6 м (реже и выше), с конусовидной кроной. Колючая хвоя длиной 1–1,5 см, игольчатая, шиловидная, собрана в мутовки по три хвоинки и отклонена от веток.

Плод – мясистая синевато-черная с восковым налетом шишкоягода, с приятным ароматом и сладко-пряным вкусом, созревающая на второй год после опыления. Так как плоды образованы из трех плодущих чешуй, они имеют на вершине трехлучевую бороздку и 3 (реже 1–2) семени. Благодаря эфирному маслу и входящему в его состав терпинеолу, они рекомендованы как мочегонное средство при отеках, связанных с почечной недостаточностью и нарушением кровообращения.

на фото можжевельник обыкновенный

В качестве дезинфицирующего средства используются при хронических пиелитах и циститах, мочекаменной болезни. Совместно с другими растительными средствами употребляются при хронических заболеваниях дыхательных путей (трахеиты, ларингиты, бронхиты) для разжижения мокроты и облегчения ее отхаркивания.

Можжевельник казацкий – приземистый вечнозеленый хвойный стелющийся кустарник, высотой до 1,5 м. Он встречается в природе южнее предыдущего, но чаще применяется в городском озеленении и продается в садовых центрах, как более устойчивый к городскому загрязнению и более легкий в выращивании. Поэтому большинство людей с ним сталкиваются чаще.

на фото можжевельник казацкий

Плоды и хвоя можжевельника казацкого токсичны и содержат много ядовитых соединений: сабинен, сабинилацетат, сабинол. Даже небольшие дозы плодов или настоя хвои могут вызвать сильное отравление, в результате которого возникает поражение почек и центральной нервной системы. У пострадавших начинается кровавый понос, а у женщин, кроме того, сильное маточное кровотечение, судороги. В тяжелых случаях возможен паралич, а затем смерть.

У можжевельника казацкого хвоинки чешуевидные, расположены попарно крест-накрест, прижаты к побегу. Они значительно короче (3–8 мм), чем у можжевельника обыкновенного, и имеют резкий запах. Плоды округлые, длиной 6–8 мм и шириной 5–6 мм, буро-черные с двумя (реже 1-4) семенами.

Что будет если вы по ошибке приняли двойник?

Если по ошибке вместо нужного лекарственного растения использовать его неядовитый двойник, то в большинстве случаев вы не почувствуете ни сильного вреда, ни полезного действия. А что делать, если произошло отравление? Необходимо сразу вызвать врача или доставить больного в лечебное учреждение. Если поблизости нет медицинского работника и ЧП произошло далеко от населенных пунктов, пострадавшему нужна первая медицинская помощь: вызвать рвоту, если он не находится в бессознательном состоянии; затем промыть желудок (дать выпить слабо-розовый раствор марганцовки) и затем снова вызвать рвоту. Такую процедуру проделать несколько раз. Дать активированный уголь и солевое слабительное для более быстрого удаления яда из кишечника.

Фото к материалу: Shutterstock/ТАСС, Андрей Цицилин, рисунки: Наталия Шевырева.

Читайте также: