Описторхоз статьи в журналах

Описторхоз (Opisthorchisis)

Описторхоз, один из распространенных паразитозов, представляет собой существенную проблему для России, а если учесть родственные ему клонорхоз и другие трематодозы, то и для всего мира. Описторхоз наиболее распространен в России. Это паразитарное заболевание с очаговым характером распространения имеет достаточно большое социальное значение.

В России насчитывается более двух миллионов человек, пораженных описторхозом. Инвазирование населения в Западной Сибири достигает 51-82 %, в отдельных районах свыше 95 %. Отмечено, что через год после переезда в очаг описторхоза заражается от 11,5 до 17,9 % людей, через 1,5 года - 42 %, через 5 лет- 46,7 %, в дальнейшем уровень инвазии растет и достигает 73,3 %. Описторхоз - это крупная медико-экологическая, социально детерминированная проблема. Подробнее >>>

В последние годы на фоне интенсивного развития политических, экономических и культурных связей с разными странами, появления большого числа туристов, беженцев, вынужденных переселенцев из стран Содружества и дальнего зарубежья увеличился риск завоза и распространения на территории России различных паразитарных заболеваний. Миграция населения существенно повлияла на паразитологическую ситуацию, вызвала активизацию эпидемического процесса при гельминтозах, изменение структуры и рост заболеваемости гельминтозами и протозоозами.

Opisthorchis felineusВозбудитель - двуустка сибирская, или кошачья (Opisthorchis felineus), паразитирует у человека, кошек, собак в печени, жёлчном пузыре, поджелудочной железе. Основной источник инвазии - больной человек, с калом которого, а также больных животных, яйца паразита попадают в воду, где их заглатывают улитки, в которых происходит размножение личинок паразита, заканчивающееся выходом в воду личинок-церкариев. Церкарии проникают в карповых рыб (язя, ельца, плотву и др.). Человек заражается при употреблении в пищу сырой, недостаточно прожаренной и слабопросоленной рыбы. В ранней стадии болезни - лихорадка, крапивница, ломота в мышцах и суставах, позднее - боли в правом подреберье, под ложечкой; часто увеличение печени и жёлчного пузыря.

В настоящее время имеется единственный синтетический противоописторхозный препарат - бильтрицид (празиквантель, отечественный аналог азинокс). Наряду с высокой противоописторхозной активностью, он обладает достаточными противопоказаниями и побочными эффектами. Уменьшение последних можно достичь с помощью практически нетоксичных желчегонных, детоксикационных, витаминосодержащих растительных средств.

Профилактика: употребление в пищу только хорошо проваренной и прожаренной, тщательно просоленной рыбы; охрана водоёмов от загрязнения фекалиями. У животных заражение происходит при поедании сырой, малосолёной и мороженой рыбы, инвазированной метацеркариями. При сильной инвазии животные истощены, с резко взъерошенной шерстью; аппетит часто повышен. Диагноз ставят на основе клинических и эпизоотологических данных, результатов лабораторных исследований. Для специфической терапии применяют гексахлорпараксилол и др. антгельминтики.

Профилактика описторхоза

Заражение человека и млекопитающих животных происходит при употреблении в пищу сырой, недостаточно термически обработанной и слабо просоленной рыбы с метацеркариями гельминта. Поэтому в профилактике описторхоза большую роль играют навыки в кулинарной обработке рыбы. При недостаточной обработке последней личинки двуустки, находящиеся в рыбе, могут оставаться жизнеспособными. Поэтому заражение может произойти не только при случайном заглатывании мелких кусочков сырой рыбы, прилипшей к рукам, посуде и предметам домашнего обихода во время приготовления рыбных блюд, но и при употреблении в пищу недостаточно проваренной или прожаренной, слабо посоленной или слабо замороженной рыбы.

Возможность заражения описторхозом через хорошо проваренную рыбу и рыбу горячего копчения обычно исключается. Безопасной также считается солёная рыба, если технологический процесс посола доведён до конца. При засолке мелкой (10-15 г) рыбы, когда вся рыба густо засыпается солью, личинки двуустки полностью погибают через 3-4 сутки, тогда как при засолке крупной (до 1 кг) - через 10 суток. Холодное копчение не даёт гарантии полного обезвреживания, но гибель большинства метацеркариев наступает в процессе предварительного соления рыбы.

К замораживанию метацеркарии сравнительно стойки. При температуре -2°С гибель личинки в мелкой рыбе наступает лишь через 4-5 суток, а в крупной - через 2-3 недели. При температуре -23-25°С личинки гибнут через 72 часа, при температуре -30оС - через 6 часов. При замораживании рыбы до - 40°С личинки погибают через 3 часа.

Немаловажную роль в заражении описторхозом играет употребление в пищу свежеприготовленной "строганины" (мороженой рыбы, нарезанной тонкими ломтиками), поскольку замораживание её при этом не бывает очень глубоким.

Однако, найдется немало людей, которые уверенно скажут, что хорошо разбираются в рыбе и не видели в ней никаких паразитов. Но так ли это?

В Тюменской государственной медицинской академии было проведено небольшое исследование: отобрали группу студентов, категорически уверенных в том, что у них не может быть описторхоза. И аргументы у всех были на первый взгляд весомые - рыбу с Севера им никто не привозил, да и вообще "описторхозной" рыбы они никогда не употребляли. После первого же зондирования двенадцатиперстной кишки у большинства уверенности поубавилось, а после нескольких повторных исследований и у остальных паразит был обнаружен.

Это не является правилом, но все же наводит на некоторые размышления. Ну кто из нас не пробовал жаренных молодых карасиков, запеченного леща, а воблу или тарань под пиво? Но без должной обработки рыбы от заболевания никто не застрахован.

Речная рыба - вкусный и ценный продукт, к тому же для многих самый доступный в сегодняшней ситуации. Однако отсутствие вакцинопрофилактики и лекарств, предупреждающих заражение, делает особенно важным знание правил кулинарной обработки рыбы из семейства карповых. Тем более, что невооруженным глазом заметить личинку паразита в ней невозможно.

Вот основные правила:

Варить рыбу нужно 15-20 минут с момента закипания.

Жарить рыбу необходимо 15-20 минут, порезав ее небольшими кусочками и распластав в достаточном количестве жира, лучше под крышкой.

Рыбный пирог запекайте не менее часа в духовке.

Для соления рыбы используйте 2 кг соли на 10 кг рыбы, посол проводите в течение двух и более недель.

Вяление: 1-й способ - засолите рыбу выше указанным способом на две недели, а затем повесьте ее сушиться, 2-й способ - засолите рыбу на три дня и сушите ее три недели.

Замораживание: 1-й способ - держите рыбу в морозильнике или на морозе при температуре минус 28 градусов в течение 41 часа. 2-й способ - при температуре минус 35 градусов замораживайте рыбу 10 часов.

Нельзя употреблять малосоленую рыбу и строганину.

Не забывайте, что при разделке рыбы и резке продуктов, употребляемых без обработки (овощи, хлеб и т. д.), следует использовать разные разделочные доски.

Эти нормы определены опытным путем. Придерживайтесь их и живите спокойно.

Возбудитель описторхоза поражает обычно весь желудочно-кишечный тракт, но наиболее часто паразита находят в желчных ходах, желчном пузыре и протоках поджелудочной железы.

Организм хозяина вынужден постоянно обеспечивать паразита питательными веществами, удалять продукты его жизнедеятельности. С другой стороны паразит подавляет защитные реакции организма хозяина. Борьба человека с паразитом проявляется в виде клинических симптомов заболевания описторхозом. Ведущим из них является развитие аллергических реакций, в виде крапивницы, которая появляется и исчезает независимо от каких либо причин, отека, вплоть до отека Квинке, холодовой аллергии. Описторхоз может быть основной причиной поллинозов, бронхиальной астмы, различных поражений кожи – проблемной кожи, псориаза, экземы.

Больные обычно жалуются на боли в правом подреберье, тошноту, головные боли, боли в суставах и в мышцах, постоянную утомляемость, усталость. Описторхоз может быть основной причиной или поддерживать язвенную болезнь желудка и 12-перстной кишки, воспаления поджелудочной железы, дискинезии желчевыводящей системы, гипертонии, бесплодия, облысения, различных расстройств со стороны сердечно-сосудистой системы (аритмии, экстрасистолии и др.), нервной системы (неврозы, депрессии), эндокринной и что наиболее важно, иммунной систем. При наличии описторхоза, трудно или вообще не поддаются лечению различные хронические заболевания (трихомониаз, хламидиоз, простатит и др.) Однако необходимо отметить, что описторхоз может протекать до поры до времени, совершенно без симптомно и сразу проявиться в виде цирроза и рака печени. Гельминты оказывают отрицательное влияние на течение беременности и родов, физическое и умственное развитие детей и многое, многое другое.

Диагностика описторхоза проводится на основании клинических симптомов, результатов дуоденального зондирования и анализа кала на яйца глист. Все другие методы являются косвенными и не могут с достоверностью констатировать наличие или отсутствие заболевания.

При наличии вышеописанных клинических симптомов, необходимо в первую очередь думать об описторхозе и проводить тщательное и многократное исследование дуоденального содержимого, либо фекалий. Однако порой диагностика оказывается затруднительной, в виду трудной выявляемости яиц описторхов. И, такие больные, долго и часто безуспешно лечат различные хронические заболевания, (бронхиальная астма, язва желудка и 12-ти перстной кишки и др.) которые, по сути дела, в конечном итоге оказываются лишь симптомами основного паразитарного заболевания – описторхоза. Необходимо помнить! Отрицательный результат, полученный при однократном зондировании, не является признаком отсутствия паразитов. Если поставить цель объективного доказательства наличия или отсутствия описторхоза, необходимо проводить многократные зондирования через каждую неделю.

Поэтому часто диагноз можно выставить исходя из анамнестических данных. Если в доме есть рыбак, долгое время употребляет, или употреблял рыбу, особенно речную, то при наличии определенной, вышеописанной симптоматики или заболевания, можно в 99% случаев предположить, что основной их причиной является описторхоз.

В настоящее время существуют множественные методы лечения описторхоза, которые делятся на общепринятые, традиционные и нетрадиционные. Все они содержат рациональные элементы воздействия на паразита, но применение их в отдельности – неэффективно. Проведенные нами многочисленные исследования показали, что на сегодняшний день самым эффективным лекарством против описторхий является бильтрицид. Однако по отношению к нему у нашего населения сложилось весьма негативное отношение. Одно только упоминание о нем вызывает ужас. Надо отметить, что эффективность и безопасность лечения этим лекарством зависит от подготовки больного к принятию этого лекарства и дальнейшей реабилитации после приема его.

Новосибирскими учеными разработана высокоэффективная, комплексная схема лечения описторхоза с применением как традиционных, так и общепринятых методов.

Основу, как подготовки, так и дальнейшей реабилитации больных составляют специально приготовленные активированные водные минеральные растворы, обладающие сильными бактерицидными, противопаразитарными и антиоксидантными свойствами. Последние позволяют эффективно очистить организм от вытравленных паразитов и продуктов их жизнедеятельности и повысить иммунитет организма. Методы запатентованы в России и не имеют мировых аналогов.

Мы Вам дали информацию к размышлению, а не указание. Вам делать выводы.

1. Исключить из рациона сырую рыбу любых видов и любого приготовления.

2. Не давать сырую рыбу домашним животным (кошки и собаки), так как они тоже распространители глистов.

3. Запомните! Не всегда замороженная рыба безопасна. При неправильной заморозке в ней, после разморозки, могут оставаться живые паразиты.

4. Не покупать рыбу (сырую, вяленную, соленную, копченную и др.) с рук и в сомнительных местах. Это не безопасно для вашего здоровья.

5. Соблюдать правильную технику разделки рыбы: для этого необходимо иметь для сырой рыбы отдельные нож, тарелку, доску, отдельный разделочный стол, так как разбрызгивание мелких капель, чешуи и мелких частиц мышечной ткани рыбы может привести к обсеменению личинками стола, чистой посуды и готовых блюд.

6. Выдерживать правила термической обработки рыбы: варка с момента закипания -20-30 минут, толщина кусков не более 5 см;прожарить -20-25 минут, толщина кусков не более 2 см; запечь в пироге не менее 1 часа.

7. По возможности не давать детям, особенно маленьким, рыбу, даже термически обработанную.

8. Любителям рыбной ловли не приносить домой пойманную речную рыбу.

9. Не пробовать сырую рыбу и рыбный фарш на соленость и готовность.

10. Выбирать надежный способ соления рыбы; 2 кг соли на 10 кг рыбы, концентрация соли 20% в течение 14 дней.

Компиляция: интернет,

А.П. Хачатрян

Международная Академия Здоровья

Долгое время возбудитель описторхоза – широко распространенного паразитического заболевания, вызванного потреблением инфицированной рыбы, изучался главным образом медиками и паразитологами. Однако современные молекулярно-генетические методы в сочетании с биоинформационными подходами позволяют получить принципиально новые данные о биологии и структурно-функциональной организации генома этого паразита, в том числе определить молекулярные основы его патогенной и канцерогенной активности. Это открывает широкие перспективы для разработки новых методов профилактики и лечения описторхоза

Описторхоз – это тяжелое паразитическое заболевание, с очаговым характером распространения, которое вызывается печеночными сосальщиками. Эти паразитические трематоды (иначе – плоские черви) принадлежат к семейству Opishtorchiidae. Интерес к описторхозу не случаен – он продиктован высокой социальной значимостью этого заболевания для нашей страны, особенно для Западной Сибири.

Здесь, в Обь-Иртышском речном бассейне, еще в 1929 г. был обнаружен крупнейший природный очаг описторхоза. И за прошедшие десятилетия эпидемиологическая ситуация ничуть не улучшилась: по данным Роспотребнадзора, в 2010 г. в нижнем течении Иртыша и среднем течении Оби было заражено до 90—95 % сельского населения, в том числе дети дошкольного возраста. Показатели заболеваемости в разных населенных пунктах этого очага превышают общероссийские в 3—28 раз (О санитарно-эпидемиологической обстановке…, 2008 г.).

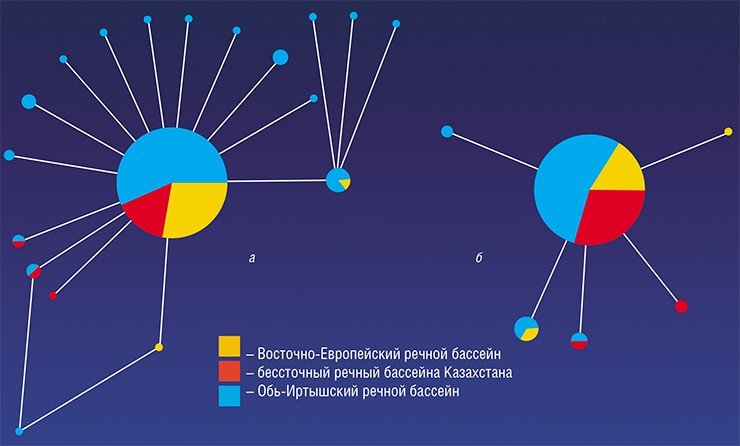

Учитывая широкую географию распространения паразита, для специалистов представляет несомненный интерес выяснить, существуют ли генетические различия, характеризующие популяции из разобщенных зон его ареала. Эти, с первого взгляда, сугубо теоретические исследования имеют и выраженный прикладной аспект. Поскольку именно генетические отличия между паразитами могут обусловливать такие значимые медицинские характеристики, как разнообразие клинических проявлений заболевания, разную вероятность формирования лекарственной устойчивости у паразита, а также его различную иммуногенность (способность вызывать наработку специфических антител). Все эти сведения будут полезны для прогнозирования течения заболевания и формирования иммунного ответа у зараженного человека, а также для разработки диагностических средств и создания вакцин.

Именно такое комплексное исследование проблемы описторхоза и его возбудителей проводится с 2005 г. в Институте цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск). Работа по анализу популяционно-генетической структуры гельминтов началась с формирования уникальной коллекции описторхов из разных географических зон – Западной Сибири, европейской части России и Северного Казахстана. На сегодня в ней представлено около 300 образцов Opisthorchis felineus – основного возбудителя описторхоза в нашей стране, и около 300 других видов описторхид, включая эпидемиологически значимые.

Метод как основа

Для оценки генетического разнообразия гельминтов из разных мест обитания был использован метод сравнительного анализа геномных маркеров, в качестве которых выступают фрагменты ДНК. Этот метод, широко использующийся в современной молекулярной биологии, позволяет достаточно надежно судить о степени родства как отдельных индивидов, так и их групп. Поэтому его используют для определения близкородственных видов и реконструкции их эволюционной истории.

10 –8 —10 –12 на клетку за поколение. Поэтому в качестве геномных маркеров выбирают участки генома с высокой скоростью накопления мутаций, а это характерно для тех из них, которые по тем или иным причинам не попадают под действие отбора, т. е. селективно нейтральны.

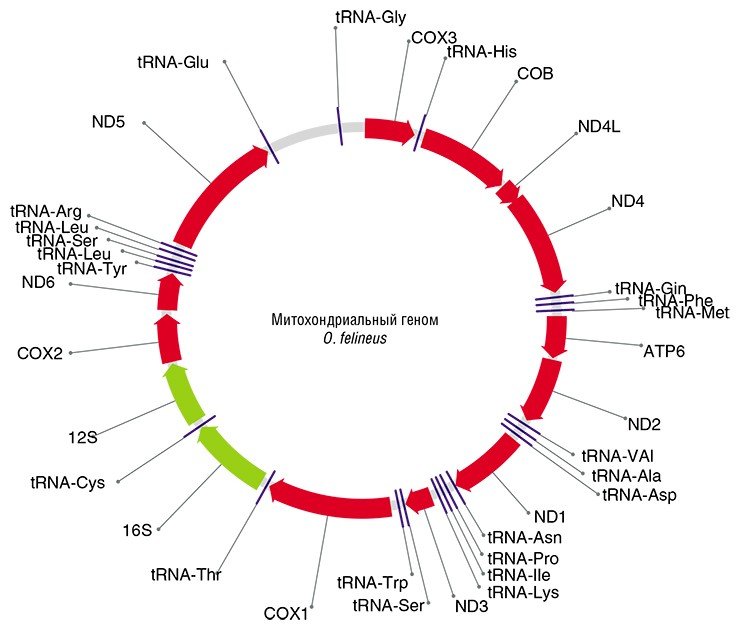

Этому требованию отвечают не кодирующие белок последовательности ядерной ДНК, а также собственная ДНК клеточных органелл – митохондрий. Последняя наследуется строго по материнской линии с цитоплазмой яйцеклетки и не участвует в рекомбинационном процессе (обмене участками хромосом при клеточном делении). Скорость накопления нейтральных мутаций в митохондриальных генах в 5—10 раз выше, чем в генах ядерной ДНК.

Принято считать, что число накопленных однонуклеотидных замен в селективно нейтральных участках ДНК линейно зависит от времени. Следовательно, произведя подсчеты этих замен, можно получить приблизительную датировку эволюционных событий.

В результате было найдено восемь подходящих генетических маркеров, из них три (два митохондриальных и один ядерный) были выбраны для генотипирования коллекционных образцов описторхид. Нужно добавить, что хотя в последнее десятилетие аналогичные маркеры использовались при исследованиях популяционной структуры и филогеографии других паразитических трематод в Европе, Восточной и Юго-Восточной Азии, Африке, и Америке, исследования такого рода в отношении O. felineus ранее не проводились.

Последующая эволюционная история O. felineus, по-видимому, была весьма драматичной. Дело в том, что ранее было высказано предположение о существовании трех подвидов описторха – сибирского, казахского и восточно-европейского, обитающих соответственно в Обь-Иртышском и Енисейском, Нура-Сарысукском, Волжском, Донском и Уральском речных бассейнах (Беэр, 2005). Поэтому ожидалось, что коллекционные образцы из столь разнесенных в пространстве популяций продемонстрируют заметные генетические различия, поскольку экологически условия обитания также значительно разнятся. Но вопреки предположениям исследованные выборки описторхов характеризовались крайне низким генетическим разнообразием, в отличие от других уже изученных видов трематод (Брусенцов и др., неопубликованные данные).

С наступлением потепления и формированием новых речных бассейнов последовало восстановление численности предковой популяции. Согласно расчетам, 21—25 тыс. лет назад в истории вида начался (и продолжается до сих пор) период демографического взрыва, которому, вероятно, в немалой степени способствовал факультативно гермафродитный способ размножения описторха.

К сожалению, проведенное исследование не дает возможности точно указать локализацию предковой популяции и проследить пути расселения паразита. Но, учитывая сложный жизненный цикл O. felineus, представляется очевидным, что направление и скорость его экспансии определялись миграционными способностями его хозяев. Тот факт, что описторхоз сегодня распространен только в некоторых географических зонах, во многом обусловлен средовыми предпочтениями его первого промежуточного хозяина – пресноводных моллюсков битиний, которые в морской воде погибают. Однако одним из окончательных хозяев описторха является человек, для которого географические изолирующие барьеры практически отсутствуют.

В одной пробирке

С помощью метода генетических маркеров удалось решить и актуальную медицинскую задачу точной видовой идентификации описторхид. Дело в том, что, наряду с описторхом, в России, а также в Казахстане и странах Восточной Европы встречается еще один эпидемиологически значимый вид – меторх (Мetorchis bilis). А на Дальнем Востоке – еще и клонорх (C. sinensis), о котором упоминалось выше, обычный для стран Юго-Восточной Азии.

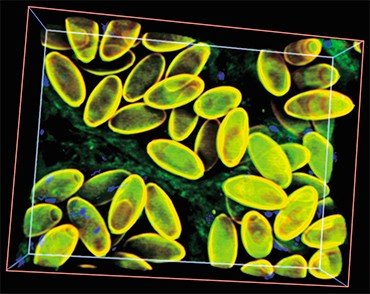

Все эти трематоды вызывают заболевания с очень сходной клинической картиной, поэтому на основе одних лишь симптомов врач не может поставить точный диагноз. Под микроскопом же яйца этих гельминтов практически неразличимы между собой, так что результат микроскопического анализа фекалий или содержимого двенадцатиперстной кишки, взятого при дуоденальном зондировании, во многом зависит от квалификации лаборанта. Ситуацию усугубляет возможность одновременного заражения разными видами описторхид.

Сегодня наиболее точной является ДНК-диагностика трематодозов. За рубежом такие эффективные тест-системы начали интенсивно разрабатываться еще в 1990-е гг. Российские ученые начали подобную работу позже, но в последние годы и у нас, в частности в ИЦиГ СО РАН, активно идет процесс создания ПЦР-дигностикумов, с помощью которых можно выявлять в лабораторном материале генетические фрагменты, строго специфичные для определенного вида возбудителя. Поскольку метод позволяет использовать одновременно генетические маркеры на разных гельминтов, для точной диагностики паразитических агентов достаточно одного анализа.

Установление вида паразита может иметь большое значение. Например, оно позволяет определить источник и место заражения. Но самое главное – возбудители описторхоза – меторхоза и клонорхоза различаются по ряду биологических характеристик, что может влиять на течение и прогноз заболевания, возникновение осложнений и степень чувствительности паразитов к лекарственным препаратам.

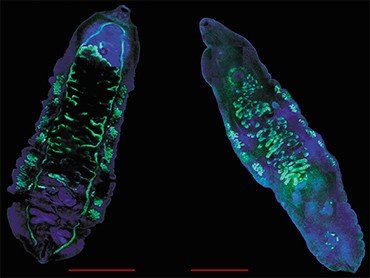

Так, недавно в эксперименте на золотистых хомячках было показано, что два вида описторхид – наш O. felineus и O. viverrini, встречающийся в странах Юго-Восточной Азии, различаются по агрессивности воздействия на организм хозяина (Lvova et al., 2012). Кстати сказать, в той же Юго-Восточной Азии помимо высокопатогенной O. viverrini широко распространена еще одна похожая трематода – Haplorchis taichui, заражение которой не вызывает тяжелого заболевания (Lovis et al., 2009). Этот пример показывает, насколько важна дифференциальная диагностика трематодозов для назначения адекватного лечения.

Кроме того, даже при низкой степени зараженности хроническая инвазия описторхидами может приводить к серьезным последствиям для здоровья. Однако, как правило, врачи бессильны обнаружить яйца описторхид в лабораторном материале таких пациентов с помощью обычной световой микроскопии, и диагноз зачастую ставится только посмертно (Müller et al., 2007). ПЦР-диагностика же является в этом случае гораздо более чувствительным методом.

Итак, несмотря на свою драматическую эволюционную историю, паразитическая трематода O. felineus не только выжила, но, даже потеряв часть своего генофонда, сегодня является весьма процветающим видом с высокими адаптационными способностями, в том числе высокой инвазионностью – способностью внедряться в организм хозяина.

Разработанные новосибирскими учеными наборы для ПЦР-диагностики описторхоза прошли стадию лабораторных испытаний, сейчас завершается их тестирование на клиническом материале. С их помощью уже удалось успешно выявить у группы пациентов случаи смешанных трематодных инвазий (Brusentsov et al., 2010), что, несомненно, говорит о необходимости их включения в арсенал методов лабораторной диагностики описторхоза. Ведется разработка производственной технологии выпуска диагностикумов.

Повысить точность ИФА можно путем клонирования генов, кодирующих специфичные для описторха антигены. В ИЦиГ СО РАН уже получены такие генно-инженерные белки-антигены О.felineus, пригодные для создания диагностикумов нового поколения. Их можно использовать для детекции даже незначительного количества специфических антипаразитарных антител в сыворотке крови. Однако в медицинскую практику такие ИФА-диагностикумы поступят еще не скоро.

Внедрение новых диагностических технологий, несомненно, повлияет на качество лечения и продолжительность реабилитации пациентов. Этому есть много примеров, наиболее яркие из которых связаны с диагностикой бактериальных инфекций, перешедшей из чашек Петри в пробирки для ПЦР. Новые технологии не отменят традиционные, но позволят намного повысить чувствительность и точность анализов, особенно в сложных клинических случаях.

Юрлова Н. И. Обская болезнь описторхоз // Наука из первых рук. 2008. №2 (20). С. 12—21.

Пальцев А. И. Системному заболеванию – системный подход // Наука из первых рук. 2008. №2 (20). C. 22—27.

Колчанов Н. А., Мордвинов В. А. Паразитоз от А до Т // Наука из первых рук. 2008. №2 (20). C. 28—41.

Беэр С. А. Биология возбудителя описторхоза. КМК, 2005. 336 с.

Брусенцов И. И., Катохин А. В., Сахаровская З. В. и др. ДНК-диагностика микст-инвазий Opisthorchis felineus и Metorchis bilis с помощью метода ПЦР // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 2010. № 2. С.10—13.

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — Григорьева И. Н.

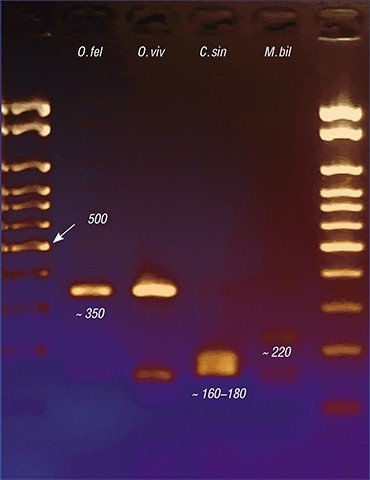

В обзоре представлены новые данные о возбудителе, патогенезе, диагностике и лечении описторхоза . Согласно данным литературы, при генотипировании по маркер у Pm-int9 были доказаны различные свойства Opisthorchis viverrini, О. felineus и C. sinensis. При описторхозе происходит оксидантное повреждение ДНК инфицированных клеток желчного эпителия, повышается экспрессия гена клеточного протоонкогена c-Ski , гена фактора роста альфа, полученного из тромбоцитов, что в отдельных случаях приводит к развитию холангиокарциномы . Описаны инновации в диагностике описторхоза : праймеры OP1 и OP2 используют для амплификации региона ITS2 rДНК яиц и метацеркарий описторхиса в кале. Лечение описторхоза остается традиционным - празиквантелом , реже - альбендазолом. После лечения празиквантелом снижается степень воспалительных повреждений тканей и канцерогенеза.

Похожие темы научных работ по клинической медицине , автор научной работы — Григорьева И. Н.

OPISTHORCHIASIS: TRADITION AND INNOVATION

The purpose of the review. Present new data on the causative agent, pathogenesis, diagnosis and treatment of opisthorchiasis . Recent literature data. When samples of parasites were genotyped by novel nuclear marker Pm-int9, it was shown various properties of Opisthorchis viverrini, О. felineus and C. sinensis. It has been proven the oxidant damage to DNA of biliary epithelium cells infected with opisthorchiasis , and overexpressed of cellular proto-oncogene c-Ski , as well as platelet-derived growth factor alpha (Pdgfa) gene, which in some cases leads to the development of cholangiocarcinoma . Describes the innovations in the diagnosis of opisthorchiasis : primers OP1 and OP2 are used to amplify the ITS2 region rDNK eggs and metacercariae of Opisthorchis in feces. Opisthorchiasis treatment remains traditional praziquantel , at least with albendazole. Treatment of opisthorchiasis patients with praziquantel was shown to reduce inflammation-mediated tissue damage and carcinogenesis.

ОПИСТОРХОЗ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ Григорьева И.Н.1,2 1 НИИ терапии СО РАМН, Новосибирск 2 ГОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет Григорьева Ирина Николаевна

В обзоре представлены новые данные о возбудителе, патогенезе, диагностике и лечении описторхоза. Согласно данным литературы, при генотипировании по маркер у Pm-int9 были доказаны различные свойства Opisthorchis viverrini, О. felineus и C. sinensis. При описторхозе происходит оксидантное повреждение ДНК инфицированных клеток желчного эпителия, повышается экспрессия гена клеточного протоонкогена c-Ski, гена фактора роста альфа, полученного из тромбоцитов, что в отдельных случаях приводит к развитию холангиокарциномы. Описаны инновации в диагностике описторхоза: праймеры OP1 и OP2 используют для амплификации региона ITS2 гДНК яиц и метацеркарий описторхиса в кале. Лечение описторхоза остается традиционным — празиквантелом, реже — альбендазолом. После лечения празиквантелом снижается степень воспалительных повреждений тканей и канцерогенеза. Ключевые слова: описторхоз, холангиокарцинома, протоонкоген c-Ski, ДНК-ПЦР-диагностика, празиквантел.

The purpose of the review. Present new data on the causative agent, pathogenesis, diagnosis and treatment of opisthorchiasis.

Recent literature data. When samples of parasites were genotyped by novel nuclear marker Pm-int9, it was shown various properties of Opisthorchis viverrini, О. felineus and C. sinensis. It has been proven the oxidant damage to DNA of biliary epithelium cells infected with opisthorchiasis, and overexpressed of cellular proto-oncogene c-Ski, as well as platelet-derived growth factor alpha (Pdgfa) gene, which in some cases leads to the development of cholangiocarcinoma. Describes the innovations in the diagnosis of opisthorchiasis: primers OP1 and OP2 are used to amplify the ITS2 region rDNK eggs and metacercariae of Opisthorchis in feces. Opisthorchiasis treatment remains traditional — praziquantel, at least — with albendazole. Treatment of opisthorchiasis patients with praziquantel was shown to reduce inflammation-mediated tissue damage and carcinogenesis.

Keywords: Opisthorchiasis, cholangiocarcinoma, proto-oncogene c-Ski, DNA-PCR diagnosis, praziquantel.

Описторхоз — паразитарное заболевание, возбудителем которого является биогельминт из класса трематод семейства Opisthorchiidae, включающего Opisthorchis felineus, Opisthorchis viverrini и Clonorchis sinensis. Описторхоз — природно-очаговый зооантропоноз, поражающий преимущественно гепатобилиарную систему и поджелудочную железу (ПЖ), отличающийся длительным течением, протекающий с частыми обострениями, способствующий возникновению первичного рака печени и ПЖ [1].

По официальной статистике, описторхозом в мире болеют 17 млн человек, в России — более 2 млн человек [2]. Описторхоз распространен в бассейне реки Неман, в Западной Европе. В России самым крупным природным очагом описторхоза считается Обь-Иртышский бассейн, затем бассейн Днепра, третьим очагом считается Пермская область и Волго-Камский район, причем на большей части ареала Обь-Иртышского бассейна циркуляция возбудителя носит изначально эпизоотический характер, о чем свидетельствуют высокая зараженность населения (до 95%) и непрерывный характер нозоареала описторхоза в этом регионе [3].

При анализе нескольких локусов ядерной рибо-сомальной ДНК была доказана родственная близость трематод Opisthorchis felineus, Opisthorchis viverrini и Clonorchis sinensis [5]. Позже новосибирские ученые разработали новый ядерный маркер Pm-int9, включающий девятый интрон гена па-рамиозина и последовательности фланкирующих экзонов [6]. При генотипировании по маркеру Pm-int9 образцов O. felineus (из Западной Сибири), C. sinensis (с Дальнего Востока России) и O. viverrini (из Таиланда) и последующем филогенетическом анализе было доказано, что O. viverrini и C. sinensis ближе друг к другу, чем любой из них к O. felineus [6].

Взрослые особи описторхисов имеют длину 4 -13 мм и ширину 1 - 3 мм. Описторхисы — гермафродиты, за сутки могут выделять до 1000 яиц, локализуются во внутрипеченочных желчных протоках — в 100% инвазий, в желчном пузыре — в 60%, в ПЖ — в 35-40%. Срок жизни гельминта от 10-20 лет [1] до всей жизни больного [7]. Описторхисы питаются выделениями слизистых оболочек желчных протоков и ПЖ, эпителиальными

клетками, кровью. Описторхис в своем цикле развития меняет трех хозяев: промежуточным является пресноводный жаберный моллюск ВНкута т^А^а или ВНкута ¡гасЫ [8], затем дополнительным — рыбы семейства карповых (язь, сазан, лещ, вобла, линь, пескарь и др.) и окончательным хозяином — человек, кошки, собаки, свиньи и др. В настоящее время выявлено 67-73% фиксированных генетических различий между различными подвидами битиний, что играет важную роль в трансмиссии возбудителей описторхоза [9], поскольку в битиниях происходит стадийное развитие личинки — мирацидий, спороциста, редия, церкария. Затем церкарии превращаются в метацеркарии в рыбе семейства карповых [4], при ее употреблении в пищу заражаются человек и животные.

После завершения острой стадии болезни развивается хроническая стадия описторхоза, которая может длиться более 10-20 лет. Наиболее часто при описторхозе описывают признаки поражения желчного пузыря и желчных протоков [7, 10-12]. При описторхозе наблюдаются абдоминальные боли различного характера: постоянные тупые, давящие — у 84,3% больных; приступообразные режущие, колющие — у 12,4%, а также диспепсия: тошнота — в 76%, рвота — в 10,2% случаев (чаще после погрешности в диете) [7]. При хроническом описторхозе больных беспокоят боли в эпигастрии, правом подреберье, изжога, тошнота, возникающие чаще после приема пищи; желудочная секреция обычно снижена; при эзофагогастродуоденоскопии

Читайте также: