Анатомия зрительного пути. Центральный нейрон зрительного пути

Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 02.02.2026

Наружное коленчатое тело (соrpus geniculatum laterale) представляет собой небольшое продолговатое возвышение на задне-нижнем конце зрительного бугра (thalamus opticus) [68]. На срезе, проходящем параллельно фронтальной плоскости, оно имеет многослойную структуру в виде седла или асимметричного конуса с округлённой вершиной (рис. 65). У ганглиозных клеток наружного коленчатого тела заканчивается около 70% волокон зрительного тракта и берут начало волокна пучка Грациоле и, следовательно, здесь заканчивается периферическая часть зрительного анализатора и начинается центральный нейрон зрительного пути. Следует подчеркнуть, что у человека только наружное коленчатое тело является первичным подкорковым зрительным центром. Зрительный бугор и верхние холмики крыши среднего мозга служат преимущественно для передачи импульсов парасимпатическим и двигательным ядрам глазодвигательных и других черепных нервов, а также клеткам передних столбов спинного мозга для симпатической иннервации гладкой мускулатуры глаза [66].

В наружном коленчатом теле различают шесть клеточных слоёв, которые лежат между прослойками белого вещества. Из них выделяют два вентральных, или нижних, слоя и четыре дорсальных, или верхних, слоя. Вентральные слои называют крупноклеточными, а дорсальные - мелкоклеточными [83].

В 1-м, 4-м и 6-м слоях заканчиваются перекрещённые волокна, идущие от сетчатки противоположного глаза; в слои 2-й, 3-й, и 5-й приходят неперекрещённые волокна от сетчатки той же стороны (рис. 66). Таким образом, оба глаза имеют в наружном коленчатом теле отдельное представительство.

В наружном коленчатом теле имеется определённая проекция сетчатки. Макулярная область сетчатки проецируется на большой клиновидный сектор, расположенный в дорсальной части. Волокна верхнего квадранта сетчатки расположены вентромедиально, нижнего квадранта - вентролатерально. Грациоле в наружном коленчатом теле(по D. Spalton, G. Holder, S. Morley, 2005). Перекрещённые волокна зрительного тракта заканчиваются в 1-м, 4-м и 6-м слоях, а неперекрещённые - во 2-м, 3-м и 5-м. Проекция макулярной области сетчатки занимает большой участок в дорсальной части наружного коленчатого тела (обозначена пунктиром)

Наружное коленчатое тело кровоснабжаетсяпередней ворсинчатой артерией и задней мозговой артерией, а также таламо-коленчатой артерией.

2.2.2. Зрительная лучистость

Волокна центрального нейрона зрительного пути после выхода из дорсальной части наружного коленчатого тела проходят через заднюю ножку внутренней капсулы и в составе зрительной лучистости (radiatio optica), или пучка Грациоле (Gratiolet), направляются к коре затылочной доли (рис. 67).

Зрительная лучистость состоит из трёх слоёв нервных волокон. В наружном слое (stratum sagittale externum) расположены волокна центрального нейрона зрительного пути. В белом веществе головного мозга зрительная лучистость огибает нижний и задний рога бокового желудочка. Передний отдел пучка Грациоле расположен в височной и теменной долях, а задний его отдел - в теменной и затылочной, где нервные волокна расходятся в виде лучистости.

Зрительная лучистость содержит три группы волокон: дорсальные, вентральные и средние. Дорсальный пучок волокон берёт начало от медиального отдела наружного коленчатого тела, проходит в составе белого вещества теменной и затылочной долей полушария и заканчивается в верхней губе шпорной борозды; он связан с верхними квадрантами сетчаток.

Вентральный пучок волокон исходит из латерального отдела наружного коленчатого тела, большинство волокон которого сначала направляются в височной доле вперёд, а затем, формируя петлю Мейера, поворачиваются назад, проходят в составе белого вещества височной и затылочной долей и заканчиваются в нижней губе шпорной борозды. Эти волокна связаны с нижними квадрантами сетчаток.

Средняя часть аксонов начинается из среднего отдела наружного коленчатого тела и заканчивается преимущественно у заднего полюса затылочной доли коры головного мозга; она связана с областью жёлтого пятна. Макулярные волокна занимают бóльшую центральную часть зрительной лучистости в виде клина [16, 79].

В результате разделения периферических и центральных проекций поврежде ние зрительной лучистости может привести к квадрантным гомонимным выпадениям поля зрения с наличием чёткой горизонтальной границы. При этом зрачковый рефлекс сохраняется. Верхнеквадрантная гемианопсия характерна для повреждения петли Мейера (рис. 63, 5). Поражение теменной области проявляется нижнеквадрантной гемианопсией (рис. 63, 6).

Что касается дальнейшего хода папилломакулярного пучка, надо отметить, что здесь у заднего конца мозолистого тела (corpus callosum) макулярные волокна на каждой стороне отделяют от себя пучок, который через corpus callosum переходит в зрительную лучистость другой стороны (коммисуральные волокна) и в составе которой идёт к зрительному центру этой же стороны. Благодаря отделению этих коммисуральных волокон macula каждой стороны соединена со зрительными центрами обоих полушарий (двухсторонняя связь жёлтого пятна) [83]. Этим обстоятельством объясняется сохранение точки фиксации при гемианопсиях, вызванных поражениями зрительных путей в области задней части radiatio optica и зрительной коры (рис. 63, 7). Она не сохраняется, как правило, при поражениях, расположенных в передней части radiatio optica и также охватывающих зрительные тракты [26].

В кровоснабжении пучка Грациоле участвуют передняя ворсинчатая артерия, средняя мозговая артерия и артерия шпорной борозды. Передняя треть зрительной лучистости снабжается кровью передней ворсинчатой артерии, средний отдел пучка - кровью средней мозговой артерии, задний отдел - кровью артерии шпорной борозды, которая является ветвью задней мозговой артерии.

2.2.3. Корковые зрительные центры

Корковые зрительные центры расположены на медиальной поверхности затылочной доли мозга в области верхней и нижней губы борозды птичьей шпоры (sulcus calcarinus) (рис. 68).

Верхнюю губу борозды птичьей шпоры составляет клин (cuneus), нижнюю - язычковая извилина (gyrus lingualis). Кору на медиальной поверхности полушария мозга вдоль и в глубине борозды птичьей шпоры, а также небольшой участок, распространяющийся от полюса затылочной доли на её боковую поверхность на протяжении 1 см, называют полосатым полем (area striata), или стриарной корой (рис. 69 >).

Анатомически структура первичной зрительной коры более сложная по сравнению с наружным коленчатым телом и сетчаткой и представляет собой слой нервной ткани толщиной около 1,5 мм (рис. 71).

В стриарной коре гистологически выделяют шесть слоёв клеток: I - молекулярный, или зональный; II - наружный зернистый; III - слой пирамидных клеток; IV - внутренний зернистый; V - слой узловых клеток; VI - полиморфный.

Внутренний зернистый слой (stratum granulosum internum), или слой IV, является местом окончания волокон центрального нейрона зрительного пути. Он состоит из мелких, разнообразных по форме и плотно расположенных нейронов с преобладанием звёздчатых и небольшого количества пирамидных клеток. Аксоны их проникают в выше- и нижележащие слои. Особенно характерным для стриарной коры является деление IV слоя на три подслоя: IVa, IVc и расположенный между ними богатый волокнами подслой IVb, который и представляет собой полоску Gennari (рис. 72). Аналогично тому, как это имеет место в наружном коленчатом теле, неперекрещённые волокна от височной половины сетчатки приходят к слою IVa, перекрещённые же от носовой половины сетчатки - к слою IVc.

В коре затылочной области по бокам борозды птичьей шпоры имеется как вертикальная, так и горизонтальная проекция сетчатки. Верхняя губа каждой шпорной борозды принимает нервные волокна, исходящие из верхних половин сетчатки обоих глаз, а нижняя губа шпорной борозды - из нижних половин. Следовательно, верхней губе sulcus calcarinus соответствует проекция нижних участков поля зрения, нижней губе - верхних участков поля зрения.

Проекция жёлтого пятна и средней зоны сетчаток обоих глаз распространяется на большой участок, соответственно, в заднем и среднем отделах стриарной коры каждого полушария, а периферический у часток сетчатки проецируется в переднем отделе аrea striata на противоположной стороне (рис. 73 >).

Кортикальные зрительные центры получают кровьиз ар тери и шпорной борозд ы и средней мозговой артерии. Полосатое поле кровоснабжается артерией шпорной борозды, которая является ветвью задней мозговой артерии. Задний полюс затылочной доли получает кровь ещё и от средней мозговой артерии. Конечные ветви средней мозговой артерии и задней мозговой артерии анастомозируют. От этих анастомозов идут короткие ветви в кору и длинные ветви в белое вещество затылочной доли. Данный участок артериальных анастомозов в области заднего полюса затылочной доли соответствует проекции макулы. В связи с этим гомонимная гемианопсия при расстройствах кровообращения коры затылочной доли характеризуется сохранностью точки фиксации за счёт указанных анастомозов.

Аrea striata является зоной первичных зрительных ощущений. В ней находятся нейроны, реагирующие только на начало и конец освещения. В зрительном центре совершается не только обработка информации по ограничительным линиям, яркостям и градациям цвета, но и оценка направления движения объекта. В соответствии с этим и количество клеток в первичной зрительной коре значительно больше (около 200 млн), чем в наружном коленчатом теле (до 1,5 млн) [83].

Раздражение первичной зрительной коры обычно сопровождается появлением элементарных зрительных ощущений в виде фотопсий. Разрушение всей области в одной затылочной доле мозга приводит к развитию гомонимной гемианопсии с сохранением центрального зрения благодаря указанному выше двойному представительству жёлтого пятна. При разрушении этого участка коры с обеих сторон наступает кортикальная (корковая) слепота. Характерным для корковой слепоты является сохранение реакции зрачка на свет и отсутствие мигательного рефлекса при испуге и рефлекса направленности зрения. Нельзя вызвать оптокинетический нистагм. Кортикальная слепота отличается от периферической (например, вследствие травматического повреждения глазных яблок, на почве глаукомы, вследствие катаракты и пр.) тем, что при ней больные дезориентируются в отношении пространства, а также и во времени, тогда как у пациентов с периферической слепотой ориентация в пространстве сохраняется. Повреждение зрительной коры у полюса затылочной доли сопровождается гомонимной центральной скотомой (рис. 63, 8).

Зрительный путь

Наша способность видеть — это большая работа всего зрительного аппарата. Схему функций, задач и всей работы нервных клеток глаза и головного мозга в целом называют зрительным путем.

Зрительный путь — что это?

Зрительный путь — это путь, который проделывают нервные импульсы от фоторецепторов сетчатки (внутренней оболочки глазного яблока) до нервных центров головного мозга.

Основной рецептор глаза — сетчатка, в которой есть палочки и колбочки. Они преобразовывают пучок света в электрические импульсы и передают их нервным клеткам. Нервные импульсы в свою очередь отправляют информацию в центральный отдел в коре головного мозга, где происходит распознавание полученных характеристик и формируется реальное изображение окружающего мира.

То есть зрительный путь — это система работы нервных клеток, которая позволяет человеку видеть.

Строение зрительного пути

Начинается зрительный путь с сетчатки глаза. Именно здесь фоторецепторы — палочки и колбочки — переводят световые сигналы в нервные импульсы. Затем эти нервные импульсы передаются к биполярным клеткам (соединяют одну колбочку или несколько палочек с одной ганглионарной клеткой (нервная клетка (нейрон) сетчатки глаза, способная генерировать нервные импульсы в отличие от других типов нейронов сетчатки)) и нейронам сетчатки.

У нейронов есть длинные отростки — аксоны. Они отвечают за сбор информации со всей поверхности сетчатки. Миллионы аксонов, соединенные вместе, образуют зрительный нерв.

Группы аксонов располагаются в строго определенном порядке. Главный среди этих групп — папилло-макулярный пучок, который передает сигналы от так называемой макулярной зоны сетчатой оболочки глаза.

Далее зрительный нерв входит в череп через зрительный канал. Волокна двух зрительных нервов частично перекрещиваются. Этот перекрест — хаизма — особо важная часть нашего зрения. Так, с этой частью глазного пути связано то, что при поражениях турецкого седла (патологий нервной или эндокринной системы), а также при повреждениях внутренних сонных артерий у человека происходит выпадение частей поля зрения (внутренних и наружных).

Далее пучок нервных волокон (зрительный тракт) обходит ножки мозга — его особые парные структуры — и попадают в заднюю часть зрительного бугра. Ощущение света, которое испытывают в этот момент наш мозг, вызывает рефлекторные реакции, проявляющиеся, например, поворотом головы в сторону резкой вспышки.

В этом же отделе специальные группы клеток формируют зрительную лучистость, которая передает информацию клеткам коры головного мозга, где происходит расшифровка нервных импульсов и создается изображение окружающего мира.

Строение зрительного пути — сложно и многофункционально. Это целый механизм, который работает ежесекундно и буквально мгновенно выполняет все свои задачи, благодаря чему мы и видим предметы вокруг нас.

Симптоматика заболеваний зрительного пути

Под влиянием негативных внутренних или внешних факторов в зрительном пути могут развиваться различные патологии и заболевания. При появлении каких-либо нарушений возникают безболезненные симптомы:

Слепота одного глаза и полное сохранение зрения другого — часто так происходит при нарушениях зрительного нерва с соответствующей стороны

Выпадение определенных частей полей зрения — признак повреждений зрительной лучистости или хиазмы.

Диагностика заболеваний и лечение зрительного пути

Для выявления причин нарушений зрительного пути и постановки правильного диагноза мы используем современные диагностические методики:

Визометрия — проверка зрения с помощью специальных таблиц или автоматических проекторов

Периметрия — обследование, которое определяет поле зрение Пациента и оценивает его остроту.

Как правило, поражение зрительного пути происходит при глаукоме и атрофии зрительного нерва. Но нередко причины патологий заключаются в глубинных нарушениях организма — опухолях головного мозга, травмах головы или энцефалопатии (разрушениях нервных клеток при нарушении кровоснабжения мозга).

Врачи Глазной клиники доктора Беликовой проводят внимательный осмотр каждого Пациента и выявляют не только сами заболевания органов зрения, но и делают все возможное для определения причин, вызвавших ту или иную патологию. Лечение нарушений зрительного пути в каждом конкретном случае подбирается индивидуально и зависит от ряда особенностей организма Пациента.

Как и каждый из органов чувств, глаза имеют основной рецептор - сетчатку глаза, которая состоит из фоторецепторов: палочек и колбочек, способных трансформировать пучок света в электрические импульсы. Затем данные импульсы передаются ряду промежуточных нервных клеток и достигают первичного зрительного центра, посредством которого обеспечиваются рефлекторные реакции в ответ на световое раздражение. Конечная цель нервных импульсов - центральный отел в коре головного мозга, занимающийся окончательным распознаванием их характеристик, что обеспечивается сложной работой нервной системы. Итогом столь длинного пути является реальное изображение окружающего мира.

Другими словами, зрительный путь является путем нервных импульсов от фоторецепторов: палочек и колбочек сетчатой оболочки до нервных центров, локализованных в коре человеческого мозга.

Начало зрительного пути относится к сетчатке глаза. Нервными клетками, здесь выступают фоторецепторы - палочки и колбочки, способные посредством сложных химических реакций переводить световые сигналы в формат нервных импульсов. Эти импульсы далее поступают к биполярным и ганглиозным клеткам сетчатки - второму и третьему звеньям зрительного пути.

Ганглиозные клетки имеют длинные отростки - аксоны, занимающиеся сбором информации со всей поверхности сетчатой оболочки. Далее, миллион имеющихся аксонов объединяется вместе, формируя зрительный нерв.

Группы аксонов зрительного нерва, располагаются строго упорядочено. Особая роль здесь принадлежит, так называемому папилло-макулярному пучку, который несет сигналы от макулярной зоны сетчатки. Изначально данный пучок пролегает в снаружи зрительного нерва, постепенно смещаясь к его центральной части.

В череп зрительный нерв входит через зрительный канал, пролегая над турецким седлом, здесь возникает перекрещивание нервных волокон двух зрительных нервов, с образованием, так называемой хиазмы. Хиазма характеризуется частичным перекрестом нервных волокон, которые идут от внутренних половин сетчатой оболочки, включая часть папилло-макулярного пучка. При выходе их на противоположную половину, происходит слияние с волокнами, несущими информацию наружных половин сетчатой оболочки другого глаза, с образованием зрительных трактов. Снаружи хиазма ограничивается внутренними сонными артериями. Особенность местоположения хиазмы и перекрестья нервных волокон является причиной характерных выпадений половин поля зрения (наружных и внутренних), при поражениях турецкого седла либо внутренних сонных артерий, которые принято называть битемпоральными или биназальными гемианопсиями.

При следовании далее, зрительные тракты обходят ножки мозга и заканчиваются в задней части зрительного бугра - наружном коленчатом теле и переднем четверохолмии. Задачи первичного зрительного центра, в наружном коленчатом теле, при этом, выполняют нервные клетки. Возникающее здесь первичное, не осознанное еще ощущение света, необходимо для рефлекторных реакций, к примеру, поворотов головы в сторону внезапной вспышки света.

Специфические группы клеток наружного коленчатого тела формируют зрительную лучистость, далее несущую информацию клеткам коры головного мозга. Зона коры головного мозга, отвечающая за зрение, локализуется в птичьей (шпорной) борозде затылочной доли. Именно здесь локализован зрительный центр, занимающийся окончательной расшифровкой нервных импульсов, зарождающихся в сетчатке.

- Сохранение зрения одного из глаз при слепоте другого - наблюдается при обширном поражении зрительного нерва с соответствующей стороны.

- Биназальная гемианопсия - повреждения в наружных областях хиазмы.

- Битемпоральная гемианопсия - повреждения центральной части хиазмы.

- Гемианопсия право- или левосторонняя - повреждение зрительных трактов либо зрительной лучистости, соответственно слева или справа.

- Выпадения определенных квадрантов полей зрения - повреждение на определенной стороне половины зрительной лучистости.

Могут существовать и еще более сложные вариации выпадения полей зрения, с учетом строгой упорядоченности хода нервных волокон по зрительному пути.

Особенность повреждения зрительного пути - это абсолютная безболезненность, вследствие отсутствия нервных окончаний.

Заболевания зрительного нерва и хиазмы

Зрительный нерв — структура системы зрения, которая сформирована нервными волокнами ганглиозных клеток сетчатой оболочки глаза. Нервные волокна из центральной части сетчатки образуют центральные пучки зрительного нерва, из периферической части сетчатки — латеральные (боковые). Это учитывается при диагностике и определении качества повреждения зрительного нерва.

Актуальность

Многие нарушения зрения развиваются вследствие поражения проводящих нервных путей, а не органических повреждений структур глаза.

Нормальное зрение обеспечивается путем четкого функционирования 3 составляющих зрительной системы:

- Анатомические структуры зрительного анализатора (глаза);

- Проводящие нервные пути (по которым импульсы от сетчатой оболочки достигают зрительных центров коры больших полушарий);

- Участки коры головного мозга (зрительные центры больших полушарий, преимущественно шпорная борозда).

Врожденные или приобретенные патологии со стороны проводящих нервных волокон являются частой причиной ухудшения зрения вплоть до полной слепоты. Медики разделяют патологии такого характера в зависимости от их возникновения:

- Первичные (возникли впервые);

- Вторичные (развились на фоне других заболеваний зрительной системы или патологи системного характера).

Поражения проводящих путей зрительной системы не всегда проявляются в начальные периоды развития заболевания.

Но от своевременно и рационально подобранной лечебной тактики зависит скорость их прогрессирования, восстановление качества зрения и улучшения качества жизни человека.

Строение

Зрительный нерв — структура системы зрения, которая сформирована нервными волокнами ганглиозных клеток сетчатой оболочки глаза. Нервные волокна из центральной части сетчатки образуют центральные пучки зрительного нерва, из периферической части сетчатки — латеральные (боковые). Это учитывается при диагностике и определении качества повреждения зрительного нерва.

Кровоснабжается преимущественно ветвями глазничной артерии. Зрительный нерв состоит более чем из миллиона нервных волокон, в длину составляет от 35 до 55 мм в зависимости от строения черепа. Помимо нервных волокон в гистологическом строении зрительного нерва принимает участие нейроглия, которая выполняет поддерживающую и питательную функции.

Левый и правый зрительные нервы образуют перекрест — хиазму. Здесь происходит перекрест 75% нервных волокон двух зрительных нервов. 25% остаются не перекрещенными. При этом волокна, расположенные ближе к центру зрительного нерва, перекрещиваются, а расположенные по периферии — нет.

Патологии

В зависимости от характера поражения и патологической симптоматике все заболеваний зрительного нерва офтальмологи подразделяют на группы:

- Воспалительного характера (невриты);

- Сосудистые (ишемическое поражение зрительного нерва);

- Специфического характера (сифилитические, туберкулезные поражения);

- Опухолевые;

- Заболевания, связанные с механическим повреждением зрительного нерва;

- Патологии, связанные с нарушением циркуляции ликвора в межоболочечных пространствах зрительного нерва;

- Токсические;

- Аномалии развития.

Для диагностики этих заболеваний офтальмологи оценивают жалобы пациента во время опроса, обращают внимание на динамику клинических проявлений, интенсивность и скорость прогрессирования патологических симптомов.

Нередко производится осмотр глазного дна посредством использования фармакологических препаратов, которые временно вызывают мидриаз (расширение зрачка).

Во время исследования тщательно изучают состояние ЗН.

Определение остроты центрального и периферического зрения во время комплексной диагностики часто позволяет офтальмологам выявить характер поражающих процессов. Например, при воспалительных или дегенеративных реакциях, которые затрагивают только наружные слои ЗН, сначала ухудшается острота зрения по периферии, сужаются границы периферического зрения.

К инструментальным методам обследования патология ЗН и хиазмы относятся клинические, рентгенологические и электрофизиологические методики.

- Клинические: офтальмохромоскопия, диагностика светочувствительности, цветоощущений, УЗ обследование глазного яблока и орбиты, допплерография сосудов, питающих ЗН.

- Рентгенологические: Обзорная рентгенография черепа и глазниц в различных плоскостях, компьютерная томография.

- Электрофизиологические: исследование электрической чувствительности и лабильности зрительного нерва, запись вызванных потенциалов.

Для проведения диагностики наша клиника предлагает своим пациентам целый комплекс современных аппаратов и методик, позволяющих гарантированно в кратчайшие сроки добиться наилучших результатов.

Наиболее часто диагностируемые патологии зрительного нерва и хиазмы

Застой зрительного нерва

Зрительный нерв окружен несколькими оболочками. Межоболочечное пространство заполнено спинномозговой жидкостью. Эта жидкость, или ликвор, постоянно находится в движении и направленна к III желудочку (полая структура, которая относится к среднему мозгу, локализируется в промежутке между зрительными буграми).

Застойные явления и венозный стаз — главные патологические процессы этого заболевания. Они являются результатом накопления ликвора в пространствах между оболочками вследствие нарушения его оттока из полости III желудочка. Патологические изменения четко визуализируются во время исследования офтальмологом глазного дна.

Частая причина нарушения оттока ликвора из III желудочка - выраженная внутричерепная гипертензия, которая развивается вследствие:

- Появления и роста опухолевидного новообразования в полости черепа;

- Обширное кровоизлияние головного мозга;

- Закрытые черепно-мозговые травмы;

- Менингит и др.

В офтальмологии выделяют 5 стадий тяжести застоя зрительного нерва, которые зависят от степени проявления патологических процессов:

- Начальная;

- Выраженная;

- Резко выраженная;

- Застой с переходом в атрофию;

- Атрофия зрительного нерва.

Продолжительный застой и отечность зрительного нерва способствуют прогрессированию ухудшения зрения, снижения остроты, появлению размытых пятен в поле зрения.

После установки диагноза может потребоваться проведение дополнительных методов обследования для определения причины застоя ликвора в межоболочечных пространствах (МРТ, КТ, ангиография сосудов головного мозга и др.).

Лечебные мероприятия должны быть направлены на устранение причины застойных явлений и снижение внутричерепного давления.

Воспаления зрительного нерва

Воспаление зрительного нерва может появиться как осложнение уже имеющегося воспаления в организме. К воспалительным процессам, провоцирующим развитие неврита, относятся:

- Воспаление оболочек головного мозга (менингиты);

- Воспалительные процессы в носовых пазухах (синуситы (гайморит, фронтит));

- Персистирующие инфекционные патологии, возбудителем которых является вирус (грипп, парагрипп).

Воспалительный процесс может переходить на зрительный нерв, как через окружающие ткани, так и гематогенно (через кровеносное русло).

В зависимости от локализации воспалительного процесса на определенном участке зрительного нерва заболевания такого характера подразделяют:

- Неврит или папиллит. Воспаление локализируется в интраокулярной области. Поражается диск зрительного нерва, что отчетливо визуализируется при обследовании глазного дна. Появляется постепенно, часто пациенты не предъявляют никаких жалоб, заболевание протекает бессимптомно, скрыто, общее состояние не страдает. Единственным признаком может быть ухудшение зрительных функций.

Иногда к жалобам на ухудшение зрения могут добавляться ощущения дискомфорта или боли в области глазницы.

Легкие формы заболевания при своевременной и правильно подобранной лечебной тактикой быстро лечатся, качество зрения полностью восстанавливается, а патологическая симптоматика нивелирует.

В тяжелых случаях полного восстановления зрения не происходит, может развиться атрофия зрительного нерва.

- Ретробульбарный неврит. Воспаление располагается за пределами глазного яблока и не затрагивает диск зрительного нерва. При этом никаких патологических проявлений на глазном дне в начальном периоде заболевания не обнаруживается. Со временем при прогрессировании и появлении атрофии ЗН может определяться побледнение ДЗН.

Лечение невритов происходит в стационаре. Применяются фармакологические препараты из группы стероидных и нестероидных противовоспалительных средств, витамины группы В и С, десенсибилизирующая и дезинтоксикационная терапия.

При условии, что достоверно определена причина неврита, проводят этиотропное лечение.

Атрофия зрительного нерва

Зачастую данная патология не является самостоятельной и возникает ка результат уже имеющихся заболеваний. Атрофия тканей ЗН появляется вследствие продолжительного сдавления, отека, существенного нарушения трофики из-за поражения сосудов.

- Невриты;

- Застой ДЗН;

- Выраженный атеросклероз сосудов, питающих ЗН;

- Гипертоническая болезнь;

- Токсические отравления (напр. хинином).

Зачастую атрофия ЗН — вторичная патология, возникающая на фоне уже имеющихся отклонений. Однако существует и первичная атрофия ЗН — наследственная, сцепленная с полом.

Лечение этой патологии подразумевает под собой употребление фармакологических препаратов из групп:

- Вазодилататоров (препараты, расширяющие сосуды и улучшающие трофику тканей ЗН);

- Ангиопротекторов (средства, улучшающие состояние сосудистой стенки);

- Антиоксидантов;

- Нейротрофических препаратов.

Также используется электро- и магнитостимуляция.

Врач-офтальмолог «Московской глазной клиники» Миронова Ирина Сергеевна рассказывает что такое атрофия зрительного нерва или оптическая нейропатия. Объясняет классификацию, причины, клинику, диагностику и лечение заболевания.

Опухолевидные новообразования

Наиболее опасным и относительное часто встречаемым злокачественным новообразованием является ретинобластома. Ее диагностируют у детей в первые месяцы/годы жизни. Лечение хирургическое.

Опухолевидные новообразования ЗН — редкие патологии.

Менингиомы — опухоли, которые формируются и растут из эндотелия, расположенного между твердой и паутинной оболочками ЗН. При прогрессирующем росте часто выходят за пределы твердой оболочки.

Глиомы — доброкачественного характера, развиваются из клеток глии, не метастазируют, однако могут интенсивно расти, распространяться за пределы хиазмы, поражать одновременно 2 ЗН и приводить к полной слепоте.

Наиболее характерными первыми проявлениями роста опухоли являются снижение остроты зрения, уменьшение полей зрения. Выпячивание глазного яблока наружу (экзофтальм) — также характерный симптом роста опухолевидного новообразования, однако появляется и прогрессирует медленно, не всегда ярко выражен, а подвижность глазного яблока сохраняется в полном объеме.

Лечение — хирургическое удаление опухоли, в тяжелых случаях требуется удаление глазного яблока.

Аномалии развития зрительного нерва

Наиболее распространенная — гипоплазия ЗН. Характеризуется уменьшением диаметра ДЗН. Это происходит из-за снижения количества аксонов, формирующих зрительный нерв. Опорная ткань развита в пределах нормы. Встречается односторонняя и двухсторонняя гипоплазия.

Острота зрения значительно варьирует и зависит от степени поражения ЗН. Показатели колеблются от 1,0 до отсутствия светочувствительности и полной слепоты. При исследовании остроты зрения диагностируются различные скотомы — выпадения участков зрения в центральной части или по периферии.

Часто сопровождает такие заболевания, как врожденная катаракта, микрофтальм, аметропия.

Наиболее показательным тестом, который позволяет достоверно выставить диагноз гипоплазия ЗН у детей является регистрация вызванных зрительных потенциалов.

Наши цены

Стоимость лечения зависит от выбранного метода (аппаратное или хирургическое), количества рекомендованных процедур и т.д. Комплексное обследование в нашей клинике от 4 000 руб. С ценами на все виды диагностических исследований, процедур на аппаратах и хирургические вмешательства можно посмотреть здесь.

Анатомия проводящих путей нервной системы

В учебно-методическом пособии рассматривается нервная система как упорядоченное множество нейронов, образующих устойчивые цепочки в виде проводящих путей и рефлекторных дуг. Описывается функциональное значение и локализация как отдельных нейронов (их тел и отростков), так и целостных нейронных проекций: от рецептора до коры полушарий большого мозга и от двигательного центра до скелетной мышцы. Современное текстовое объяснение построено по функциональному принципу (т.е. по ходу нервного импульса) и дополнено подробными аннотированными схемами. Приводится пример построения и анализа сложных соматических рефлекторных дуг. Содержатся некоторые сведения о совокупности тел нейронов, образующих нервные центры, и о совокупности отростков нейронов, образующих нервные тракты и нервы.

Пособие предназначено для студентов и преподавателей медицинских вузов, ординаторов и начинающих врачей.

Введение

Проводящие пути нервной системы и состоящие из них сложные рефлекторные дуги — наиболее важный и сложный раздел неврологии. Важен он потому, что утверждает клеточную природу нервной системы (нейронная доктрина) и показывает упорядоченный характер расположения и связей нейронов (в виде рефлекторных дуг), лежащий в основе ее регулирующей функции.

При этом имеется существенное отличие от метода описательной анатомии. Последняя позволяет продемонстрировать форму, размеры и локализацию того или иного образования нервной системы, а также его принадлежность к серому или белому веществу, но совершенно не раскрывает структурную организацию нервной системы и механизмы ее функционирования.

Этот опасный для мировоззрения «отрыв» структуры от функции ликвидирует системный подход к нервной системе в виде изучения рефлекторных дуг. Здесь акцент делается именно на наличие связей нейронов, на их взаимодействие, приводящее к функционированию как самой нервной системы, так и целостного организма. Однако при этом возрастает количество мыслительных операций у обучающихся (к анализу добавляется синтез), что увеличивает трудоемкость освоения материала и его субъективную сложность. Тем не менее только изучение нервной системы как совокупности рефлекторных дуг позволяет понять ее организацию и функциональное значение. Наконец, только знание нейронных связей и взаимодействий позволяет проводить топическую диагностику поражения нервной системы, т.е. осмысленно подходить к диагностике и лечению нервных и многих других болезней и повреждений.

Как соотносятся между собой понятия «проводящий путь» и «рефлекторная дуга»? Здесь следует четко понимать, что любой проводящий путь является частью той или иной рефлекторной дуги. Поскольку в рефлекторной дуге присутствуют два главнейших звена: афферентное и эфферентное, то и проводящие пути классифицируют на афферентные и эфферентные. Учитывая иерархический принцип построения центральной нервной системы (наличие высших и подчиненных им низших нервных центров) и возможность замыкания рефлекторных дуг на уровне высших нервных центров, ясно, что и афферентные, и эфферентные проводящие пути должны быть локализованы как в периферической, так и в центральной частях нервной системы. Поскольку замыкание соматических рефлекторных дуг (соединение афферентного и эфферентного звеньев посредством вставочных нейронов) всегда происходит в центральной нервной системе, то в последних выделяют также ассоциативное звено и соответствующие ему ассоциативные проводящие пути, локализованные только в пределах центральной нервной системы.

Афферентные нервные пути проводят импульсы от рецептора до нервного центра и являются чувствительными. Афферентные нервные пути, заканчивающиеся в проекционных центрах коры полушарий большого мозга, относят к путям сознательной чувствительности. Те же афферентные пути, которые заканчиваются в подкорковых чувствительных нервных центрах, относят к путям бессознательной чувствительности.

Эфферентные нервные пути проводят импульсы от нервных центров к рабочему органу. Поскольку здесь речь идет только о соматической нервной системе, рабочим органом является скелетная мышца, поэтому эфферентные нервные пути называют двигательными. В зависимости от того, с какими нервными центрами связаны эфферентные пути, последние отвечают за выполнение как сознательных, так и бессознательных движений.

Любой проводящий путь (афферентный, ассоциативный или эфферентный) в зависимости от уровня замыкания и сложности рефлекторной дуги может быть однонейронным или многонейронным (несколько последовательно соединенных в цепь нейронов). Если рассматривать многонейронный проводящий путь как цепь, то в его пределах можно выделить звенья, представленные соответствующими нейронами. Компактно расположенные тела нейронов образуют нервные центры (узлового, ядерного или экранного типа), а аксоны, собранные в пучки, — нервные тракты. Таким образом, многонейронный проводящий путь состоит из нервных центров и трактов. В этом случае нервные центры и тракты одного и того же проводящего пути локализованы в определенных, но разных отделах нервной системы. Каждый тракт в пределах ЦНС проводит нервные импульсы обычно в одном направлении и в большинстве случаев — одного функционального содержания. Следует четко понимать, чем отличаются тракты в пределах ЦНС от пучков волокон, образующих черепные или спинномозговые нервы. Нервы содержат и афферентные, и эфферентные волокна, причем разные афферентные волокна могут проводить разные сенсорные импульсы.

В дальнейшем будет представлен материал, касающийся преимущественно соматической части нервной системы.

1. Графическая основа для изображения проводящих путей и рефлекторных дуг

Схема проводящих путей или рефлекторных дуг требует символического изображения отделов нервной системы и цепочки нейронов, расположенных в этих отделах.

Начнем с изображения нейронов. Первой в цепочке нейронов афферентного пути является ганглиозная нервная клетка, тело которой всегда расположено в периферической части нервной системы, в большинстве случаев — в чувствительном нервном узле (ганглии). По форме ганглиозная клетка выглядит либо как биполярный нейрон, либо (и чаще) как псевдоуниполярный нейрон (рис. 1).

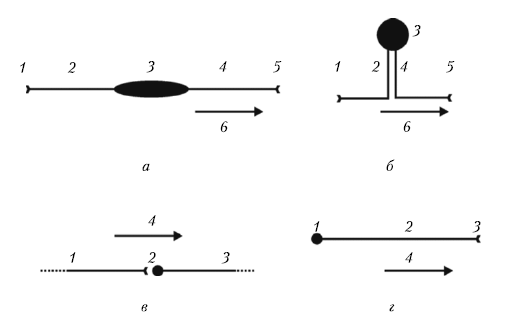

Рис. 1. Схематическое изображение нейронов и синаптической связи. Биполярный нейрон (а); псевдоуниполярный нейрон (б): 1 — рецепторное нервное окончание, 2 — периферический отросток (дендрит), 3 — тело нейрона, 4 — центральный отросток (аксон), 5 — окончание, контактирующее со вторым нейроном в цепочке, 6 — направление импульсации. Межнейронный контакт (в): 1 — первый нейрон, 2 — синапс, 3 — второй нейрон, 4 — направление импульсации. Мотонейрон (г): 1 — тело нейрона, 2 — центральный отросток (аксон), 3 — эффекторное нервное окончание, 4 — направление импульсации

Тела коммуникационных и двигательных нейронов расположены только в центральной нервной системе: коммуникационные — в центрах либо экранного, либо ядерного типа; двигательные — только в двигательных ядрах (см. рис. 1).

Для схем большинства проводящих путей и рефлекторных дуг используется графическое изображение отделов нервной системы (рис. 2).

Читайте также: