Дакриоцистит: причины, диагностика, лечение

Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 22.01.2026

Женщина жаловалась на обильное отделяемое в обоих глазах ребёнка. При засыпании на одном боку малыш издавал хрюкающие звуки, возникало слезотечение.

Отделяемое было желтовато-зеленоватого цвета. Возникало после сна и при надавливании на слёзный мешок.

Анамнез

Впервые отделяемое в обоих глазах появилось ещё в роддоме. Педиатр порекомендовал промывать глаза слабым растровом Фурацилина (Нитрофурала), но лечение не дало эффекта.

Когда мама обратилась к офтальмологу по месту жительства, врач поставил диагноз «конъюнктивит» и выписал антисептические капли, чтобы восстановить микрофлору глаз. Лечение проводилось три месяца. Облегчение после капель наступало только на несколько часов, затем глаза снова постепенно наполнялись отделяемым и краснели.

Ребёнок доношенный, родился в срок, после кесарева сечения. Чтобы сохранить беременность, женщина принимала препараты прогестеронового ряда, которые прописал гинеколог.

При рождении крик младенца был несильным, поэтому физиологические спайки в носослёзном канале, которые должны были разорваться при первом сильном крике новорождённого, не разорвались.

Обследование

Во время осмотра обнаружено увеличение слёзного мешка. При надавливании на него вышло обильное отделяемое желтовато-белесоватого цвета. Конъюнктива глаза без особенностей.

Пациента направили на смежную консультацию к ЛОР-врачу. Он не обнаружил никаких отклонений, поставил диагноз «сужение носослёзного канала».

Диагноз

Лечение

В процедурном кабинете выполнено бужирование носослёзного канала через нижнюю слёзную точку. Операция проводилась под местной анестезией: пациенту двухкратно закапали 0,1%-й Инокаин (Оксибупрокаин). Через канюлю удалили спайки и промыли канал раствором антибактериальных капель. Чтобы улучшить отток жидкости, в нос закапали Називин (Оксиметазолин).

После бужирования маме выдали схему массажа слёзного мешка. Его необходимо было проводить 21 день по 2 раза в сутки до кормления ребёнка.

Перед началом массажа нужно закапать сосудосуживающие капли в нос и антибактериальные капли в глаза. Затем слёзный мешок массируется нисходящими движениями пальцев, потом отсасывающими вакуумными движениями аспиратора.

Опираясь на информацию о врождённом характере выделений, была подобрана грамотная тактика лечения: спаечный процесс в носослёзном канале удалось удалить полностью. Массаж слёзного мешка в течение 21 дня помог поддержать русло и не дал спайкам образоваться снова, а антибактериальная терапия в виде местных капель дала положительную динамику, выравнила микрофлору глаза и слёзного мешка.

Заключение

Этот случай является ярким примером того, как важно отличать два похожих состояния: дакриоцистит и конъюнктивит. Правильный подход к диагностике и лечению облегчает состояние ребёнка с постоянно «закисающими» глазами.

Если антисептические капли, назначенные новорождённому, не дают должного эффекта в течении 3-4 дней, то стоит рассмотреть диагноз «дакриоцистит». Для этого нужно отменить антисептические капли и осмотреть слёзную точку младенца, надавливая при этом на слёзный мешок.

Флегмона слезного мешка

Флегмона слезного мешка - это острое разлитое гнойное воспаление слезного мешка с распространением инфекции на окружающую клетчатку. Заболевание проявляется болью, отеком и гиперемией во внутреннем углу глаза, повышением температуры тела. В процессе диагностики флегмоны слезного мешка используют пробу Веста, МСКТ орбит, магнитно-резонансную дакриоцистографию. Консервативная терапия включает применение антибактериальных, нестероидных противовоспалительных и гормональных средств. Хирургическое лечение сводится к вскрытию флегмоны с последующим выполнением дакриоцисториностомии.

МКБ-10

Общие сведения

Флегмона слезного мешка (острый гнойный перидакриоцистит) в большинстве случаев является осложнением хронического дакриоцистита. Заболевание диагностируют у 3-5% новорожденных, страдающих воспалением слезных протоков. Согласно статистическим данным, при своевременном хирургическом лечении у 96,9% больных наблюдается полное выздоровление, только у 3-4% пациентов отмечается рецидивирующее течение. В 12,5% случаев требуется выполнение многоэтапных оперативных вмешательств. Лица мужского и женского пола болеют с одинаковой частотой. Патология распространена повсеместно.

Причины

Различают приобретенный и врожденный вариант болезни. Врожденная форма встречается крайне редко, заболевание возникает у новорожденных в связи с непроходимостью носослезного канала. Триггерными факторами также являются аномалии строения век, лицевого отдела черепа и как следствие - структур слезоотводящей системы. Основными причинами приобретенной формы флегмоны слезного мешка считаются:

Патогенез

В основе механизма развития гнойного перидакриоцистита лежит проникновение инфекционных агентов в слезный мешок с последующим распространением патологического процесса на истонченную слизистую оболочку и окружающую клетчатку. Вначале появляется инфильтрат, в центре которого со временем формируется полость абсцесса, а в дальнейшем - флегмона. После самопроизвольного вскрытия гнойника может образоваться наружный свищ, открывающийся в медиальном углу глаза. Внутренняя фистула возникает при прорыве флегмоны в носослезный канал. При тяжелом течении болезни наблюдается воспаление близлежащих анатомических структур (веки, слизистая оболочка носа и придаточные синусы, подкожно-жировая клетчатка в области лица).

Симптомы флегмоны слезного мешка

Первые симптомы гнойного перидакриоцистита - отек и резкая болезненность в медиальном уголке глаза. Из-за выраженной отечности век глазная щель резко сужена или полностью сомкнута. Отек распространяется на околоносовую область и щеки, реже - на противоположную половину лица. Характерно повышение температуры тела. Пациенты предъявляют жалобы на сильную головную боль, общую слабость. При развитии болезни в первые дни жизни родители замечают, что ребенок ведет себя беспокойно, отказывается от кормления. Состояние пациентов улучшается при прорыве гнойного содержимого через кожу в средней трети слезного мешка. При формировании наружного свища больные отмечают выделение слез с гнойными массами во внутреннем уголке глаза.

Осложнения

Частыми осложнениями флегмоны являются блефарит, ринит. Описаны случаи формирования внутреннего или наружного лакримального свища. Возможно самопроизвольное вскрытие флегмоны через тарзо-орбитальную фасцию в полость глазницы. При самостоятельном транскутанном прорыве флегмоны в процессе вторичного заживления инфицированной раны появляется кожный рубец. Может образовываться фистула, через которую выделяются гнойные массы. При распространении инфекции на параорбитальную клетчатку возникает флегмона глазницы. В редких случаях поражаются оболочки глазного яблока с развитием эндо- и панофтальмита.

Диагностика

При осмотре визуализируется отек и гиперемия в зоне проекции слезного мешка и окружающих тканей. Пальпаторно определяется флюктуация. На этапе физикального обследования возможно применение слезно-носовой пробы Веста, которая позволяет оценить состояние слезных протоков до выхода слезной жидкости в нижнюю носовую раковину. Для подтверждения диагноза используются аппаратные методы визуализации:

- Томография орбит. МСКТ орбит выполняется в трех проекциях - аксиальной, сагиттальной и корональной. Определяется инфильтрат округлой формы, заполненный гнойными массами. Зона поражения нечетко отграничена от реактивно утолщенных, отечных мягких тканей.

- Магнитно-резонансная дакриоцистография. Методика дает возможность оценить состояние мягкотканных структур, окружающих носослезный канал. Клетчатка инфильтрирована, отечна. В послеоперационном периоде для изучения состояния слезоотводящей системы исследование выполняют с контрастом.

При остром воспалительном процессе проведение контрастной дакриоцистографии строго противопоказано. Дифференциальная диагностика осуществляется с гемангиомой. В отличие от флегмоны при сосудистой опухоли не повышается температура тела, отсутствуют общие и местные признаки воспаления, МСКТ выявляет сосудистую мальформацию, а не гнойное содержимое.

Лечение флегмоны слезного мешка

Лечение острого гнойного перидакриоцистита требует комплексного подхода. Консервативная терапия сводится к назначению антибактериальных препаратов широкого спектра действия. Путь введения - внутримышечный в сочетании с инстилляциями в конъюнктивальную полость. Показаны нестероидные противовоспалительные средства коротким курсом (5-7 дней). При осложненном течении патологии в комплекс лечебных мероприятий включают местные формы глюкокортикостероидов. Физиотерапевтическое лечение базируется на региональном применении сухого тепла и назначении УВЧ на зону поражения.

При уже сформировавшейся флюктуирующей флегмоне показано ее перкутанное вскрытие и дренирование. Полость флегмоны промывают антибактериальными средствами и растворами антисептиков. Проводят ежедневные перевязки с гипертоническим раствором натрия хлорида. После купирования острого процесса выполняют эндоназальную дакриоцисториностомию для восстановления физиологического пути оттока слез. При посттравматической ретракции тканей медиального угла глаза и повреждении канальцев производят многоэтапные реконструктивные хирургические вмешательства. При отсутствии эффекта от назначенного лечения и частых рецидивах болезни осуществляют экстирпацию слезного мешка.

Прогноз и профилактика

Профилактика развития флегмоны сводится к ранней диагностике и своевременному лечению дакриоцистита. В период новорожденности рекомендовано применять только капли для инстилляций в полость конъюнктивы, не использовать мази и гели. При симптомах непроходимости слезных путей детям в неонатальном периоде показан нисходящий массаж слезного мешка. У взрослых с профилактической целью проводят промывание и зондирование носослезного протока. Прогноз для жизни и трудоспособности благоприятный. В 96,9% случаев исходом заболевания становится полное выздоровление.

1. Флегмона слезного мешка у детей первого года жизни - осложнение, о котором должен помнить каждый врач/ Дембовецкая А.Н.//Здоровье Украины. - 2009.

3. Дифференциальная диагностика флегмоны слёзного мешка и нагноившейся атеромы области медиальной спайки век. Возможности новых подходов к лечению/ Дерен К.А., Кузнецова Н.Ю., Новиков С. А., Онищенко Е. С.// Офтальмологические ведомости. - 2012.

4. Отдаленные результаты эндохирургического лечения флегмны слезного мешка/ Ободов В.А., Борзенкова Е.С., Шляхтов М.И.// Сибирское медицинское обозрение. - 2006 - № 5(42).

Дакриоаденит - симптомы и лечение

Что такое дакриоаденит? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Зубковой Екатерины Андреевны, офтальмолога со стажем в 12 лет.

Над статьей доктора Зубковой Екатерины Андреевны работали литературный редактор Вера Васина , научный редактор Сергей Цыганок и шеф-редактор Лада Родчанина

Определение болезни. Причины заболевания

Дакриоаденит ("dakryon" — слеза + "aden" — железа + "itis" — суффикс, указывающий на воспалительный процесс) — это воспаление слёзной железы. Для острой формы характерна резкая боль при пальпации, покраснение и отёк верхнего века, повышенная температура и общее недомогание.

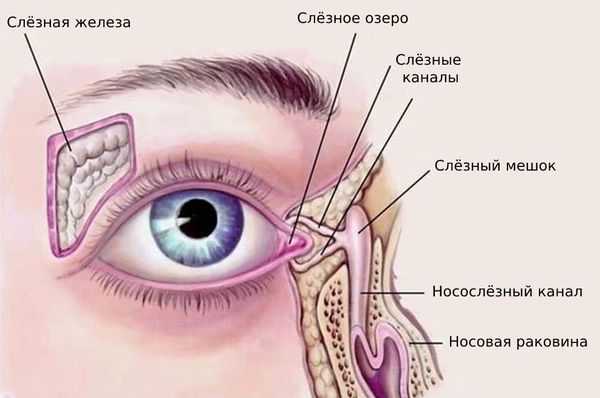

Слёзный аппарат человека состоит из слёзной железы с выводными протоками и слёзоотводящих путей. Слёзная железа располагается в области верхней части глазницы, в слёзной ямке лобной кости. В железе вырабатывается слёзная жидкость, которая омывает видимую часть глазного яблока и предохраняет её от высыхания. После этого слеза направляется в слёзное озеро во внутреннем углу глаза. Затем по слёзным канальцам слёзы отводятся в слёзный мешок, который открывается в носослёзный канал, то есть в нос, а именно в нижнюю носовую раковину [4] .

Заболевания слёзной железы — нечастое явление, ими страдает 0,56 % населения.

Среди заболеваний слёзной железы выделяют:

- дакриоадениты — 23 %;

- опухоли — 67 %;

- поражения неизвестной причины — 10 % [3][9] .

Чаще всего дакриоадениты носят изолированный характер, не требуют лечения и проходят самостоятельно, но иногда могут прогрессировать до нагноения и даже до атрофии слёзной железы [1] .

Причины дакриоаденита

Выделяют две формы дакриоаденита: острую и хроническую [5] . Зачастую острый дакриоаденит — это осложнение общих инфекций, вызванных:

- бактериями — стафилококками, стрептококками, пневмококками;

- вирусами — гриппа, эпидемического паротита, цитомегаловируса, вируса Эпштейна — Барр;

- грибами — кандида и др.;

- простейшими — микроклещами и в редких случаях глистами, например нематодой рода Dirofilaria [15] .

Таким образом, острый дакриоденит возникает как осложнение заболеваний: гриппа, ангины, скарлатины, пневмонии, цитомегаловирусной инфекции, кишечных инфекций. Наиболее часто дакриоденит развивается при паротите (свинке). Именно при паротите острый дакриоаденит носит двусторонний характер и сопровождается одновременным воспалением околоушной и подчелюстной слюнных желёз. Это связано с общим строением тканей слёзных и слюнных желёз [2] .

Хронический дакриоаденит возникает на фоне активных форм хронических инфекций: туберкулёза, сифилиса, бруцеллёза, болезней крови (хронических лимфолейкозов). Также к развитию хронического дакриоаденита приводят системные заболевания: синдром Шегрена, саркоидоз, болезнь Микулича, гранулематоз Вегенера, реактивный артрит, псевдотуморозное поражение слёзной железы [5] .

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением - это опасно для вашего здоровья!

Симптомы дакриоаденита

Острый дакриоаденит. Для острой формы характерно резкое начало — пациент жалуется на боль при пальпации, покраснение и отёк наружного отдела верхнего века. Вследствие отёка наружный край верхнего века опущен, глазная щель приобретает S-образную форму или полностью закрыта. Отёк может распространиться на височную область и всю половину лица, приводя к полному закрытию глазной щели.

При остром дакриоадените предушные лимфатические узлы увеличиваются и становятся болезненными. Глазное яблоко отклоняется кнутри и книзу, появляется небольшое выпячивание глазного яблока из орбиты и двоение в глазах. Нарушается движение глаза кверху и кнаружи. При оттягивании верхнего века видны покраснение и отёк конъюнктивы [6] .

У детей с ослабленным иммунитетом при тяжёлом течении возможно развитие абсцесса или флегмоны железы, которая может распространиться на пространство за глазом.

Также наблюдается ухудшение общего состояния: повышается температура тела, появляется головная боль и слабость, нарушается сон и аппетит [2] . Острый дакриоаденит обычно длится 1-3 недели.

Хронический дакриоаденит. Признаки острого воспаления отсутствуют. Слёзная железа плотная, увеличенная и в редких случаях болезненна при пальпации. Цвет кожи верхнего века не меняется. За счёт увеличения слёзной железы глазная щель может быть сужена с наружной стороны. Движения глаза не нарушены. Симптомы развиваются постепенно, поэтому до обращения к врачу может пройти несколько месяцев. При определении функции слёзной железы выявляется снижение показателей слезопродукции, при гистологическом исследовании — наличие хронического воспаления вокруг протоков [5] .

При туберкулёзном хроническом дакриоадените припухлость в области слёзной железы постепенно увеличивается, появляется болезненность при пальпации. Также присутствуют другие признаки туберкулёза: увеличение шейных лимфоузлов и рентгеноскопические изменения в лёгких [12] .

Дакриоаденит при сифилисе. Дакриоаденит может возникать как при первичном сифилисе и проявляться безболезненным увеличением и уплотнением железы, увеличением лимфоузлов, так и при третичном сифилисе — в этом случае в области слёзной железы возникает мягкая опухоль. Диагноз основывается на тщательном сборе анамнеза с выявлением симптомов сифилиса со стороны других органов [12] . Сифилис к хроническому воспалению слёзной железы приводит в очень редких случаях.

При болезни Микулича. Болезнь Микулича — это хронический лимфоматоз слёзных и слюнных желёз, вызванный системными заболеваниями лимфатического аппарата, такими как лейкемия и псевдолейкемия [2] . При заболевании происходит двустороннее увеличение слёзных и слюнных желез (чаще подчелюстных, реже околоушных и подъязычных). Слёзные железы увеличиваются до такой степени, что глаз смещается книзу и кнутри. Возможно выпячивание глаза вперёд. Глазные щели сужены нависающими веками, лимфоузлы увеличены. Пациенты жалуются на сухость во рту и в глазах — это связано со снижением функции желёз.

При саркоидозе. Саркоидоз — это системное заболевание из группы гранулематозов, причина которых до конца не выяснена. При саркоидозе образуется множество узелков в коже, лимфатической системе и на внутренних органах. Гранулемы однотипны и чётко отграничены от окружающей ткани. Поражение слёзной железы обычно протекает на фоне общих проявлений болезни, но может возникать и без вовлечения других органов и систем. Заболевание начинается незаметно и протекает длительно. Для него характерно увеличение слёзной железы, чаще равномерное, без чёткого выделения саркоидозного узла. Слёзная железа безболезненна при пальпации, её функция снижена. Постановка диагноза всегда вызывает затруднения.

Псевдотуморозный дакриоаденит. Является разновидностью орбитальных псевдоопухолей — группы заболеваний, к развитию которых приводит воспаление; название "псевдотумор" (tumor — опухоль) отражает их способность маскироваться под онкологический процесс. В последнее время псевдоопухоли относят к аутоиммунным заболеваниям, хотя причина их возникновения неизвестна.

Клинически псевдотумор слёзной железы протекает подостро и характеризуется выраженным увеличением слёзной железы. При пальпации определяется плотное несмещаемое безболезненное образование с гладкой поверхностью. Пациенты жалуются на припухлость верхнего века и его небольшое опущение. Однако кожа в месте припухлости, как правило, не воспалена. При продолжительном течении воспаление распространяется на окружающие ткани. Завершается псевдотумор стадией плотного фиброза — разрастания соединительной ткани с появлением рубцов [12] .

Патогенез дакриоаденита

Воспаление протекает однотипно, несмотря на огромное количество провоцирующих его причин и возбудителей.

Патогенные микроорганизмы попадают в слёзную железу эндогенным путём, то есть с током крови. Слёзная железа, как и другие органы и ткани, при попадании чужеродного агента отвечает воспалительной реакцией.

Воспаление — это ответ организма на повреждение, при котором происходит переход белков плазмы и лейкоцитов крови из микроциркуляторных сосудов в очаг поражения. Именно эти клетки крови отвечают за иммунитет. Они массово скапливаются в очаге поражения, затем высвобождают и активируют биологически активные вещества, которые называются медиаторами. Под действием медиаторов увеличивается диаметр сосудов, что усиливает кровенаполнение ткани и обуславливает покраснение. Проницаемость сосудистой стенки повышается, увеличивается выход воды из сосудов, что приводит к воспалительному отёку (накоплению жидкости в тканях).

Патогенез хронического воспаления изучен не полностью, но к его развитию приводит повышенная чувствительность (сенсибилизация) организма к бактериальной флоре и продуктам её метаболизма [13] . Гипотез развития повышенной чувствительности много, но точная причина пока неизвестна.

Классификация и стадии развития дакриоаденита

Выделяют две формы дакриоаденита: острую и хроническую [5] .

Острый дакриоаденит чаще встречается у детей и лиц молодого возраста, часто односторонний, но возможно и двустороннее поражение. Как самостоятельное заболевание практически не возникает — как правило, это осложнение инфекций, вызванных бактериями, вирусами, грибами или простейшими [2] .

Хронический дакриоаденит встречается как у детей, так и у взрослых, но более распространён среди взрослых. Может быть следствием острого процесса, но зачастую возникает самостоятельно. Хронический процесс развивается на фоне активных форм хронических инфекций [5] .

Стадии развития дакриоаденита не выделяют. Характер поражения (односторонний или двусторонний) на лечение и прогноз не влияет.

Осложнения дакриоаденита

Если лечение не начато вовремя, то дакриоаденит может стать причиной инфекционных осложнений: флегмоны орбиты и абсцесса верхнего века [6] .

Абсцесс верхнего века характеризуется следующими симптомами:

- сильная боль распирающего характера;

- резко выраженное покраснение и отёк века;

- повышение температуры тела;

- глазная щель сомкнута, кожа напряжена;

- в связи с гнойным расплавлением подкожно-жировой клетчатки в области верхнего века появляется зона размягчения.

Зрительные функции при этом не снижаются. Лечение направлено на устранение воспалительного очага и предупреждение развития осложнений — распространения гнойно-воспалительного процесса в глубжележащие структуры орбиты, рубцовые изменения век, нарушение оттока лимфы, сепсис.

Флегмона орбиты — более опасное осложнение, проявляется следующими симптомами:

- острое начало;

- интенсивная боль в глазу;

- головная боль;

- лихорадка и озноб;

- возникновение зоны припухлости верхнего века по краю орбиты с покраснением в этой области;

- кожа горячая на ощупь;

- отёк становится настолько плотным, что невозможно раздвинуть веки;

- отёк конъюнктивы, которая иногда выпадает в виде валика и ущемляется между веками;

- неподвижность глазного яблока;

- двоение в глазах и сильное снижение зрения (пациент может ослепнуть);

Лечение начинают незамедлительно с целью устранить причину заболевания, снизить внутриорбитальное давление и тем самым предотвратить развитие слепоты [5] .

Диагностика дакриоаденита

Диагностика острого дакриоаденита. Основа диагностики острого дакриоаденита — сбор анамнеза и тщательный осмотр с выявлением клинических признаков [5] .

При сборе анамнеза врач задаст вопросы:

- как давно появились боль, покраснение и отёк;

- двоится ли в глазах;

- ухудшилось ли общее состояние;

- имеются ли какие-либо инфекционные и системные заболевания.

После опроса врач проведёт внешний осмотр век и пальпацию в проекции слёзной железы, определит подвижность глаз. Острота зрения определяется с помощью визометрии, иногда удаётся выявить её ухудшение и двоение в глазах. Эти симптомы могут быть вызваны отёком конъюнктивы.

Затем проводят тонометрию и биомикроскопию глаза. При биомикроскопии, или осмотре на щелевой лампе, врач под увеличением осматривает конъюнктиву и другие поверхностные структуры глаза и оценивает степень покраснения и отёка слизистой конъюнктивы.

Клиническая картина острой формы обычно ярко выражена, поэтому сложности при постановке диагноза не возникают.

Диагностика хронического дакриоаденита. При хронической форме бывает недостаточно осмотра и стандартных процедур, поэтому назначают дополнительные обследования:

- Ультразвуковое исследование глазных яблок (УЗИ) — пространственное исследование слёзной железы, при котором выявляется значительное увеличение её в размерах;

- Компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию орбиты (КТ или МРТ) — при подозрении на новообразование века или слёзной железы;

- бактериологические и иммунологические исследования;

- тесты Ширмера — для определения функциональных показателей слёзной железы;

- анализ на уровень С-реактивного белка и специфических антител;

- рентгенологическое исследование грудной клетки для оценки возможных изменений лёгочной ткани;

- пробы Манту и Пирке — положительные результаты свидетельствуют о возможной туберкулёзной природе заболевания, рекомендована консультация фтизиатра ;

- трепонемные серологические тесты — для выявления сифилиса;

- биопсия лёгочной ткани (при подозрении на саркоидоз лёгких), слёзной или слюнных желёз (при подозрении на болезнь Микулича) [5] .

Лечение дакриоаденита

При развитии острой формы дакриоаденита пациента госпитализируют, лечение чаще консервативное. При хронической форме тактика лечения зависит от основного заболевания.

Лечение острого дакриоаденита. Пациенту назначают антибиотики широкого спектра действия. Для достижения результатов одновременно применяют сульфаниламидные препараты — противомикробные средства, которые временно подавляют размножение бактерий.

Также в системную терапию входит приём нестероидных противовоспалительных средств (индометацина, вольтарена, диклофенака).

В течение 14-21 дней в полость конъюнктивы обязательно закапывают капли и закладывают мази:

- растворы глюкокортикостероидов (дексаметазон, бетаметазон) — оказывают противовоспалительное и противоаллергическое действие, закапывают 4-6 раз в сутки;

- растворы нестероидных противовоспалительных средств (индометацин, диклофенак натрия) — 3-4 раза в сутки;

- антисептики (пиклоксидин, мирамистин) — 3 раза в сутки;

- антибактериальные мази (эритромициновая, колбиоцин) — на ночь в конъюнктивальный мешок.

При возникновении абсцесса и его размягчении, связанном с наличием гноя, выпота и крови в полости гнойника, требуется хирургическое вмешательство.

Операцию проводят в несколько этапов:

- Вскрывают гнойник и выпускают гнойные массы.

- Тщательно промывают полость антисептическим раствором.

- После вскрытия абсцесса обязательно используют дренаж.

- В течение 3-7 дней рану промывают растворами антисептиков.

После полного очищения раневой полости от гнойных масс назначаются мази, которые улучшают процессы восстановления тканей (метилурациловая мазь 5-10 %).

Лечение хронического дакриоаденита. Основа лечения хронического дакриоаденита — коррекция основного заболевания. Соответственно, такое лечение проводится совместно с венерологом, фтизиатром или гематологом.

При лечении хронической формы дакриоаденита назначаются физиотерапевтические тепловые процедуры, например УВЧ-терапия, которая оказывает выраженное рассасывающее действие. При неэффективности лечения применяют рентгеновское облучение области поражённой слёзной железы. (Большинство методов физиотерапии рекомендованы и используются только на территории России и стран СНГ, в США и европейских странах не применяются и не имеют доказанного эффекта. — прим. ред. "ПроБолезни").

Также для лечения хронического специфического дакриодаденита применяется медикаментозная терапия, направленная на коррекцию основного заболевания. Например, если дакриоаденит вызван туберкулёзом, то лечение назначают совместно с фтизиатром, если сифилисом — с венерологом.

При саркоидозе применяют оперативное лечение. После хирургического вмешательства до достижения ремиссии назначают глюкокортикостероидные препараты.

При псевдотуморозном дакриоадените назначаются глюкокортикостероиды в высоких дозах. Схема лечения индивидуальна, но предпочтение отдаётся пульс-терапии — внутривенному введению больших доз глюкокротикоидов несколько дней подряд [14] . Однако к стероидной терапии может развиваться устойчивость. В последнее время считается, что удаление изменённой слёзной железы — безальтернативный метод лечения псевдотуморозного дакриоаденита [10] [11] .

Воспаление слёзной железы приводит к снижению рефлекторной слёзопродукции, поэтому проводят заместительную терапию препаратами "искусственной слезы" [8] .

Прогноз. Профилактика

Прогноз при остром дакриоадените, как правило, благоприятный. Заболевание длится 10-15 суток, его течение доброкачественное, однако может перейти в хроническую форму.

Прогноз хронического дакриоаденита зависит от течения основного заболевания [14] .

Профилактика дакриоаденита заключается в своевременном выявлении и лечении инфекционных болезней, а также соблюдении правил личной гигиены при уходе за глазами [7] .

Непроходимость носослезного канала

Закупорка слезного канала - это нарушение беспрепятственного поступления слезной жидкости в носовой ход (точнее - в зону нижней носовой раковины).

О заболевании

Большая часть слезы образуется слезной железе, которая располагается в области верхнего века ближе к наружному углу. В конъюнктиве имеется небольшое количество разбросанных железистых клеток, которые могут дополнительно секретировать малые объемы слезной жидкость. Омывая наружную оболочку глаза и предохраняя его от высыхания, слеза спускается вниз к внутреннему углу. Здесь располагаются слезные точки и слезное озеро. Из этой области слеза по слезным каналам спускается в слезный мешок, который через носослезный канала способствует отведению слезы в нижний носовой ход.

Хорошо известно, что адекватный отток слезы определяется рядом обстоятельств, таких как объем образования слезного секрета, особенности анатомии век, достаточность функционирования присасывающего механизма, анатомическую проходимость слезоотводящих путей, силу тяжести и носовое дыхание. Пациент с симптомами слезотечения может иметь анатомически нормальную систему слезоотведения, которая в условиях повышенной продукции слезы не может полноценно справляться с возложенной задачей. Возможна и другая сторона медали, когда несмотря на имеющуюся непроходимость слезоотводящих путей, слезотечение может отсутствовать, т.к. образование слезы уменьшено. Клиническая картина слезотечения, таким образом, зависит от строгого баланса между продукцией слезы и ее отведением.

К анатомическим причинам нарушения оттока слезы относятся структурные нарушения слезоотводящей системы (полные и частичные). Примерами полной обструкции служат:

- окклюзия (закупорка) слезных точек;

- блок слезных канальцев;

- фиброз носослезного канала, когда в его толще разрастается соединительная ткань.

К частичной обструкции приводят:

- стеноз (сужение) слезных точек или слезных канальцев;

- воспалительное сужение носослезного канала;

- механическое препятствие в самом слезном мешке, например опухоли или конкременты.

Среди перечисленных причин в офтальмологической практике чаще всего встречается непроходимость носослезного канала (дакриоцистит). Заболевание в большинстве случаев развивается у детей первого года жизни и имеет врожденный характер. Однако полная или частична непроходимость носослезного канала может развиться и у взрослого человека.

Новорожденные дети входят в группу риска, т.к. в этот период жизни нередко встречается блокирование выходящего отверстия носослезного канала желатинообразной мембраной. Последняя существует во внутриутробном периоде, однако к моменту рождения обычно она должна рассосаться. Если этого не происходит, то развивается непроходимость слезного канальца. Скапливающееся содержимое слезного мешка является «пищей» для условно-патогенных бактерий. Если они активируются и начинают размножаться, может развиться гнойный дакриоцистит новорожденных. Поэтому вначале у детей отмечается повышенная слезоточивость, а позже из конъюнктивальной полости начинает выделяться гнойный экссудат.

У взрослых развитие заболевания обычно связано с травматическим повреждением носослезного канала, развитием хронического воспаления, которое способствует разрастанию соединительно-тканных тяжей. Транзиторное нарушение проходимости носолезного пути может происходить на фоне острого воспалительного отека. После стихания воспаления проходимость восстанавливается. Подобная ситуация нередко сопровождает острые вирусные инфекции респираторной системы.

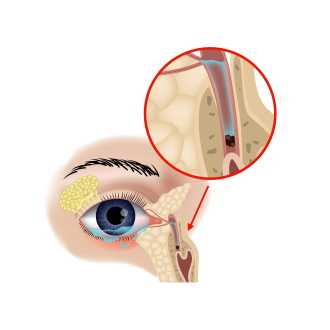

Подходы к лечению носослезной непроходимости зависят от патогенетического механизма развития заболевания. Так, у новорожденных это результат механического препятствия, создаваемого тонкой желеобразной мембраной, поэтому лечение направлено на ее устранение. При воспалительном отеке носослезного канала используются противовоспалительные средства. А при разрастании спаек в просвете тракта показано их разрушение механическим способом.

Непроходимость носослезного канала может быть:

- полной, когда движение слезы по каналу полностью прекращается;

- частичной, когда слеза поступает в носовую полость, но время поступления в разы больше нормы.

Закупорка также классифицируется на одностороннюю или двустороннюю.

По возрастному периоду выделяют дакриоцистит новорожденных и дакриоцистит взрослых. При этом между непроходимостью носослезного канала и дакриоциститом можно ставить зрак равенства, т.к. эти 2 состояния тесно связаны друг с другом, имея общие патогенетические механизмы.

Симптомы

Сужение носослезного протока и связанное с ним слезотечение у взрослых чаще всего развиваются постепенно. Основной симптом непроходимости - это постоянное скопление слезы в конъюнктивальной полости. Длительное присутствие слезной жидкости повышает риск воспалительных процессов - конъюнктивита или кератита.

У детей заболевание обычно проявляется повышенным слезообразованием с одной или двух сторон. Но достаточно быстро (спустя 2-3 суток) присоединяется гнойное отделяемое, которое склеивает ресницы. В детском возрасте обязательно требуется дифференциальная диагностика между первичным или вторичным конъюнктивитом, который развивается на фоне носослезной непроходимости. Это важно, т.к. подходы к лечению разнятся. Так, при наличие непроходимости важно разрушить мембрану, чтобы избежать повторного развития воспаления конъюнктивы.

Причины закупорки слезных каналов

Причины закупорки слезных каналов у новорожденных детей связаны с особенностями развития мембраны носослезного канала. Если она частично или полностью сохранена, нарушается свободный отток по слезоотводящим трактам, что приводит к появлению слезотечения.

У взрослых причины непроходимости слезного тракта чаще всего обусловлены хроническим воспалительными процесса внутриглазных структур или травмой, в т.ч. хирургической.

Получить консультацию

Если у Вас наблюдаются подобные симптомы, советуем записаться на прием к врачу. Своевременная консультация предупредит негативные последствия для вашего здоровья.

Узнать подробности о заболевании, цены на лечение и записаться на консультацию к специалисту Вы можете по телефону:

Дакриоцистит

Дакриоцистит — это воспалительное или гнойно-воспалительное поражение слезного мешка. Слезный проток, который выводит секрет из слезного мешка на слизистую оболочку глаза достаточно тонок. Если по какой-либо причине возникает препятствие выведению секрета, в слезной железе возникают застойные явления.

Стеноз или закупорка (полная или частичная) протока ведет к развитию воспалительных процессов. В местах застоя возникает отек, покраснение и формируется благоприятная среда для размножения болезнетворных микроорганизмов.

Лечит это заболевание врач-офтальмолог, в некоторых случаях пациенту требуется консультация ЛОР-врача.

Виды дакриоцистита

По остроте протекания процесса дакриоцистит можно подразделить на 2 вида:

- Острый дакриоцистит. Возникает при полной закупорке слезного канальца и попадании болезнетворных микроорганизмов внутрь, может сопровождаться гнойными процессами и высокой температурой.

- Хронический дакриоцистит. Возникает при частичной или неполной закупорке канала, а также при патологии строения слезовыводящих путей. Имеет более смазанную симптоматику, часто ограничивающуюся отеками и дискомфортом без резких болевых ощущений. Хроническая форма, несмотря на менее выраженные болевые ощущения, может быть опаснее острой, так как высока вероятность осложнений.

По механизмам возникновения дакриоцистит подразделяют на следующие разновидности:

- вирусный - возникает в результате попадания в проток патогенных вирусов;

- бактериальный - при застойных явлениях в слезном мешке он становится уязвим для бактерий;

- хламидийный (паразитарный) - скопления хламидий или других одноклеточных паразитарных организмов могут вызывать закупорку;

- травматический - при травматическом поражении может быть поврежден носослезный проток, либо отёки после травмы приводят к его пережиманию;

- аллергический - отеки при аллергии также могут пережимать слезный канал;

- врожденный - у новорожденного может быть забит или недостаточно открыт слезный канал.

Болезни более подвержены женщины. Это связано, во-первых, с более миниатюрным строением протоков. А во-вторых, с попаданием в них декоративной косметики, что вызывает закупорку и аллергические отёки.

Дакриоцистит у новорожденных детей

При внутриутробном развитии у плода носослезный канал закрыт специальной мембраной, которая прорывается при родах или незадолго до рождения рассасывается сама. У некоторых младенцев мембрана сохраняется с одной или обеих сторон после рождения, что приводит к затруднению слезоотделения и воспалению слезного мешка.

Причины дакриоцистита

Для новорожденных и младенцев частыми факторами развития болезни являются:

- слишком узкий носослезный канал;

- частичное срастание слезно-носового канала или сохранение в нем мембраны;

- нерассосавшиеся после внутриутробного развития пробочки;

- полное зарастание протока (встречается крайне редко).

У взрослых самыми частыми причинами даркиоцистита являются:

- заболевания носоглотки, такие как синусит, гайморит, полипоз носа, аллергический или простудный ринит;

- травмы носа, которые приводят к разрыву канала или же закупорке вследствии давления на него травматических отеков;

- травмы век, приводящие к закупорке вывода секрета слезных желез;

- попадание в проток инородных тел (песка, пыли, остатков косметики);

- вирусные или бактериальные инфекции могут быть как причиной закупорки так и её следствием;

- инфекционные поражения кожи около глаз;

- переохлаждение, приводящее к загустеванию слезного секрета и закупорке канала;

- длительное воздействие высоких температур и сухости, что приводит к пересыханию и закупорке канала.

Воздействие некоторых факторов риска постоянно может привести к возникновению хронического дакриоцистита. Возможно влияние внешних факторов, таких как работа во вредных условиях. Особенности строения слезовыводящих путей также могут быть причиной частичной закупорки и возникновения хронического дакриоцистита.

Группа риска

Дакриоцистит достаточно распространенное заболевание, которое и может возникнуть у любого человека. Тем не менее для некоторых групп населения риск выше.

К ним относятся люди:

- склонные к аллергическим реакциям, особенно во время «сезонных аллергий»;

- с хроническим снижением иммунитета, в том числе в осенне-зимний период;

- больные сахарным диабетом;

- имеющие хронические заболевания носа или офтальмологические заболевания;

- работающие на вредных или пыльных производствах;

- женщины, злоупотребляющие декоративной косметикой.

Симптомы дакриоцистита

Острая гнойная форма заболевания сопровождается следующими симптомами:

- Отечность века и вокруг глаза, сужение глазной щели. Глаз выглядит полузакрытым.

- Воспалительная опухоль в районе слезного мешка, которая может быть очень болезненной и твердой.

- Болевые ощущения в области глаза и его орбиты.

- Повышенная температура, интоксикация организма.

- Абсцесс, который обычно вскрывается наружу с вытеканием гнойного содержимого.

При острой форме симптоматика выражена, как визуально так и по ощущениям.

Хроническая форма заболевания имеет более смазанную симптоматику:

- обильное слезовыделение;

- отек века выражен не так сильно, как в острой форме;

- опухоль слезного мешка присутствует, но не столь выражена.

Несмотря на менее болезненное протекание хроническая форма даже более опасна своими последствиями для глаза. Хроническое нарушение здорового слезовыделения приводит к воспалительному поражению конъюнктивы (слизистой оболочки глаза). Симптоматика хронического дакриоцистита может быть похожа на конъюнктивит. Но дакриоцистит поражает обычно один глаз, а конъюнктивит сразу оба.

У новорожденных дакриоцистит проявляется как:

- постоянное слезоотделение;

- припухлость век;

- гнойные выделения из глаз вместо слез.

Для младенцев это очень опасно, так как могут возникнуть осложнения как для глаз и носоглотки, так и для мозга.

Осложнения дакриоцистита

Игнорирование симптомов и откладывание лечения может привести к достаточно серьезным осложнениям:

- формируется обширный абсцесс, который может перейти во флегмону;

- нарушается зрительная функция глаза в результате пересыхания конъюктивы и гнойных выделений из слезных протоков;

- гнойные воспалительные процессы в глазу угрожают опасными для мозга осложнениями - вплоть до менингита и энцефалита;

Многие люди не любят обращаться к врачам. Но дакриоцистит, не та болезнь, которая «рассосется сама». Её последствия могут быть достаточно пагубными, пациентам следует быть осторожными и добросовестно выполнять рекомендации лечащего врача, чтобы избежать осложнений.

Диагностика дакриоцистита

Для профильного специалиста (офтальмолога) постановка диагноза не является проблемой, так как большинство признаков заметны визуально. Но для уточнения диагноза, определения причин и подбора лечения проводятся дополнительные исследования:

- определяется проходимость слезных путей - в глаз вводится красящее вещество, которое при проходимости попадает в носовую полость;

- зондирование носослезного канала, чтобы оценить степень его поражения;

- проведение биомикроскопии глаза;

- инстилляционная (флюоресцеиновая) проба;

- цветовая проба Веста;

- пассивная носослезная проба;

- микробиологическое исследование - посев выделений из слезного канала; с использованием специальных веществ, вводимых в носослезный канал;

- исследование носа и его пазух;

Врач может назначить при необходимости один или несколько дополнительных методов исследования.

При диагностике важно не только установить факт заболевания, но также определить причины и подобрать максимально эффективные методы лечения.

Лечение дакриоцистита

Для устранения заболевания, а также профилактики осложнений проводится комплексное лечение, которое включает в себя:

- приём внутрь антибактериальных и иммуностимулирующих препаратов;

- препараты местного применения, преимущественно в виде мазей, эмульсий;

- физиотерапевтическое воздействие - лампы УВЧ, прогревание;

- специальный массаж, который проводится до 5-7 раз в день, для открытия слезного протока и выведения содержимого слезного мешка;

- вскрытие абсцесса, промывание и обработка антисептическими средствами;

- формирование нового канала при необходимости, в случае если сам не восстановился.

В случае хронического дакриоцистита возможно применение хирургического метода - расширение протока и формирование носослезного канала. Если причиной возникновения хронической формы служит деформация новой полости в результате травмы, требуется помощь челюстно-лицевого хирурга.

Для лечения новорожденных и младенцев применяют следующие методы:

- зондирование носослезного канала — применяется в случае, если пренатальная мембрана сама не рассосалась;

- промывание глаз специальными растворами;

- массаж для выдавливания содержимого из носослезных каналов. Зачастую массаж эффективно убирает мембрану, мешающую оттоку слез;

Если не помогли консервативные методы после трехмесячного возраста возможно хирургическое вмешательство для открытия носослезного канала.

Очень важно при дакриоцистите исключить механическое раздражение глазного яблока. Если пациент имеет проблемы со зрением и носит контактные линзы необходимо на время лечения от них отказаться и пользоваться очками. Контактные линзы раздражают и без того поврежденную слизистую оболочку глаза, что может привести к гнойному процессу на конъюнктиве и травмированию.

Профилактика дакриоцистита

Для того, чтобы исключить из своей жизни вероятность дакриоцистита следует соблюдать следующие условия:

- вовремя и до конца излечивать заболевания носовой полости и придаточных пазух носа, такие как гаймориты, риниты или полипоз носа;

- избегать травматического воздействия на носовую область и глаза;

- в случае травм обращаться к врачу, чтобы устранить последствия;

- избегать вредных условий, таких как пыльные помещения или воздействия вредных веществ;

- при работе во вредных условиях (стройка, химическое производство) использовать средства защиты - специальные очки и респираторы;

- избегать крайних температур (переохлаждения или сухого жара) на длительное время;

Для того, чтобы избежать развития заболевания, при обнаружении у себя одного или нескольких симптомов следует обязательно обратиться к врачу.

Читайте также: