Диагностика внутричерепных метастазов по КТ, МРТ

Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 21.01.2026

Скрининг первичного рака печени нуждается в совершенствовании и основан на определении в крови обследуемых лиц в группах риска один раз в 6 месяцев альфа-фетопротеина (АФП) и, в случае повышении его концентрации свыше 15 нг/мл (мкг/л) (для большинства взрослых лиц, исключая беременных женщин), выполнении ультразвукового исследования (УЗИ) печени. При этом обнаружение образования в печени практически свидетельствует о наличии у пациента печеночно-клеточного рака.

Группа риска первичного рака печени в регионах с низким и средним уровнем заболеваемости данной патологией состоит из больных хроническими заболеваниями печени. В регионах эндемичных по вирусному гепатиту В и С группа риска включает лиц обоего пола старших возрастных групп - носителей поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) и гепатита С.

Выявление метастатических опухолей печени основано на иммунохимическом и инструментальном мониторинге за больными, ранее получавшими лечение по поводу опухолей любых локализаций. Здесь неоценимую услугу также может оказать исследование опухолевых маркеров, уровень которых может повышаться еще до клинически определяемых метастазах.

Опухолевые маркеры

Опухолевые маркеры представляют собой макромолекулы, главным образом белки с углеводным или липидным компонентом, наличие и концентрация которых в периферической крови коррелирует в определенной степени с наличием и ростом злокачественной опухоли.

Идеальный маркер для диагностики должен обладать двумя характерными чертами: 1) секретироваться в кровь в достаточном для выявления количестве; 2) обнаружение его должно позволить делать заключение о локализации продуцирующей его опухоли. Пока не существует идеальных маркеров опухоли, обладающих 100% чувствительностью и специфичностью. Тем не менее, помимо указанного выше АФП, целый ряд маркеров может с успехом использоваться в целях диагностики.

Наиболее известным маркером колоректального рака является раково-эмбриональный антиген (РЭА) открытый в 1965г Gold and Freedman. РЭА - гликопротеин, располагающийся в периферических слоях клеточной мембраны. Его ген относится к семейству генов, ответственных за синтез иммуноглобулинов. РЭА - не обязательный маркер. У 40% больных раком толстой кишки он не выявляется. Он обнаруживается и при других злокачественных опухолях (рак молочной железы, поджелудочной железы, легкого, яичников и даже саркомах), а также в эмбриональной ткани и при не злокачественных заболеваниях (гепатотоксичность, гидронефроз, желчнокаменная болезнь). При метастазах рака РЭА чаще позитивный, при локальном раке - негативный. После радикальных операций систематическое определение РЭА позволяет выявить в 47% случае рецидивы (в том числе и бессимптомные).

Обнаружение повышенного уровня маркеров должно служить поводом для углубленного обследования, в том числе и печени.

Выявить наличие злокачественного поражения печени при современном техническом оснащении медицинских учреждений не представляет большой проблемы. Для этого необходимо провести ультразвуковое исследование печени и в случае выявления очагового образования в ней выполнить тонкоигольную пункцию его с последующим цитологическим исследованием полученного материала. Таким путем можно установить правильный диагноз уже при первом обращении больного к специалисту.

К сожалению, до настоящего времени распространено негативное отношение и врачей, и больных к производству пункционной биопсии. Нами произведено несколько сотен подобных манипуляций при очаговых поражениях печени, причем подавляющее большинство из них проводились амбулаторно, и мы не имели ни одного сколько-нибудь серьезного осложнения.

Не следует преувеличивать возможность диссеминации опухоли при пункции ее, в частности, возникновение метастазов по ходу пункционного канала на что указывают некоторые авторы (W.Takamori et al., 2000). По их данным имплантация опухолевых клеток по ходу пункционного канала составила 5%. Это обстоятельство также следует принимать в расчет при динамическом наблюдении за больными, которым проводилась пункционная биопсия. Но, во-первых, это встречается крайне редко, а, во-вторых, риск возникновения имплантационного метастаза не идет ни в какое сравнение с риском упустить время для начала адекватного лечения, когда проводится длительное, зачастую дорогое обследование, а диагноз так и остается неясным. С помощью УЗИ и прицельной тонкоигольной пункционной биопсии в подавляющем большинстве случаев правильный диагноз можно поставить в течение одного дня.

Еще одним важным аргументом в пользу необходимости пункции опухоли является тот факт, что не всегда наличие очагового образования в печени даже в тех случаях, когда больной был оперирован по поводу злокачественной опухоли, означает, что этот очаг является метастазом. Установление истинной картины характера изменений в печени может существенно повлиять на выбор тактики лечения.

Радиологические методы диагностики опухолевых поражений печени

Как известно, в настоящее время для оценки анатомического и функционального состояния печени существует целый ряд самых различных диагностических методов, в числе наиболее распространенных: ультразвуковое исследование (УЗИ), спиральная или мультиспиральная рентгеновская компьютерная томография (РКТ), ангиография, радионуклидные методы. В последние годы, диагностический ряд дополнился такими высокоинформативными методами как высокопольная магнитно-резонансная томография (МРТ), позитронная эмиссионная томография (ПЭТ), комбинированное ПЭТ/КТ сканирование.

Рентгеновская компьютерная томография (РКТ)

Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) (пошаговая, спиральная или мультиспиральная) в настоящее время считается одним из классических методов диагностики опухолевых и опухолевидных поражений печени. Указанные модификации РКТ значительно различаются между собой по объему и скорости сбора исходных данных, необходимых для построения КТ-изображений.

Магнитно-резонансную томографию (МРТ)

Магнитно-резонансную томографию (МРТ) - по праву можно считать одним из лучших методов диагностики опухолевых и опухолевидных изменений в печени. Для оценки состояния органов брюшной полости МРТ стала применяться лишь после разработки быстрых и сверхбыстрых МР-последовательностей (протоколов исследования), позволяющих исследовать одну анатомическую область за время одной задержки дыхания (т.е. за 25-30 сек).

К ярким достоинствам МРТ следует отнести возможность получения высококачественных изображений в любой, произвольно определяемой плоскости, что значительно повышает наглядность отображения патологических процессов в сложных анатомических областях и облегчает их топическую диагностику (например, в гепато-панкреато-дуаденальной области). Хорошим примером, может служить бесконтрастная МР-панкреатохолангиография, которая обеспечивает объемную визуализацию соотношений системы внутри- и внепеченочных желчных протоков (а также панкреатического протока) и новообразований печени.

Радионуклидные методы

Важное значение в клинической практике (в том числе, в гепатологии) имеют результаты применения различных радионуклидных методов и методик. Здесь, в первую очередь, следует упомянуть позитронную эмиссионную томографию (ПЭТ). Данный метод, довольно сложный и дорогой (справедливо относят к передовым направлениям ядерной медицины), представляет собой комплекс из небольшого циклотрона, радиохимической лаборатории и собственно позитронного эмиссионного томографа. С помощью циклотрона нарабатываются ультракороткоживущие, позитрон-излучающие радионуклиды (18F, 11C, 13N, 15O и др.) с периодом полураспада от 2 мин. до 2 час., поэтому циклотрон должен находиться либо в самой клинике, либо непосредственно рядом с ней. Радиохимическая лаборатория обеспечивает синтез и контроль качества нарабатываемых радиофармпрепаратов, вводимых внутривенно. А уже с помощью позитронного эмиссионного томографа проводится сканирование пациентов для получения анатомо-топографических изображений пространственно-временного распределения позитрон-излучающих меченых соединений.

Разработан многочисленный ряд ПЭТ-методик, позволяющих изучать различные биологические характеристики опухолей, но наиболее широкое применение в онкологии получили исследования клеточной энергетики с 18F - диоксиглюкозой. Принцип методики основан на общеизвестном факте, что опухолевая ткань по сравнению с нормальной обладает более высокой скоростью «аэробного гликолиза», т.е. поглощает значительно большее количество глюкозы, чем нормальные ткани. Меченая глюкоза, введенная внутривенно, аккумулируется в опухолевых клетках в количестве, позволяющем выявлять очаги повышенного ее накопления детекторной системой позитронного эмиссионного томографа. И уже количественное определение степени интенсивности накопления лежит в основе дифференцировки опухолевых и неопухолевых процессов. Исследование начинается через 60-90 мин после внутривенного введения 300-400 Mbq (примерно 10 милликюри) радиофармпрепарата.

Одним из ярких достоинств метода является то, что одно единственное исследование позволяет (за 40-60 мин) выявлять очаги опухолевого процесса и в печени, и в тканях головного мозга, в легких, в различных отделах скелета, лимфатических узлах. Т.е. формально, применение ПЭТ в определенных случаях может исключить применение всех других диагностических методов.

Эмиссионная компьютерная томография печени с мечеными эритроцитами

Целесообразно упомянуть также об эмиссионной компьютерной томографии печени с мечеными эритроцитами, которая применяется для дифференциальной диагностики сосудистых новообразований (гемангиом) и несосудистых опухолей печени. Методика основана на использовании in vivo меченых эритроцитов (посредством внутривенного введения специальных радиофармпрепаратов). Последующая сцинтиграфия позволяет визуализировать анатомические органы и структуры, содержащие значительное количество крови (сердце, кровеносные сосуды, селезенку и гемангиомы).

Одним из наиновейших методов исследования печени считается сочетанное ПЭТ/РКТ сканирование (PET/CT Imaging). Соответствующая аппаратура представляет собой комбинацию ПЭТ-сканера и рентгеновского компьютерного томографа, что позволяет получать отображение очагов гиперфиксации радиофармпрепарата в организме человека (в частности, в печени) с уточненной пространственной локализацией. По данным ряда авторов, показатели чувствительности и специфичности ПЭТ/КТ сканирования превышают аналогичные показатели КТ или ПЭТ исследований, применяемых по отдельности. Пространственное разрешение ПЭТ - около 5-7 мм.

ПЭТ/КТ превосходно отображает метастазы в печень целого ряда первичных опухолей, в частности метастазы рака легких, рака молочной железы и колоректального рака, кроме того, метод высокоинформативен в отображении местной и регионарной распространенности первичных опухолей желчных путей (метастазов в печень и регионарные лимфатические узлы). В то же время, метод имеет ограниченные возможности в отображении гепатоцеллюлярного рака.

В связи с широким внедрением в клиническую практику ультразвуковых методов исследования печени, компьютерной и магнитно-резонансной томографии ангиография как диагностическая процедура отходит на второй план. Тем не менее, артериография имеет весьма специфическую картину при ГЦР, некоторых видах сарком печени (прежде всего ангиосаркома). Что касается диагностики метастатического поражения печени, то здесь степень визуализации зависит от васкуляризации узлов. Чаще всего гиперваскулярные метастазы наблюдаются при карциноидных опухолях, меланоме, светлоклеточном раке почки, раке яичников, реже при раке поджелудочной железы.

Метастатические опухоли мозга

Метастатические опухоли мозга - вторичные очаги, возникающие вследствие местного агрессивного роста, гематогенного и лимфогенного метастазирования злокачественных новообразований других локализаций. У 30% больных протекают бессимптомно. В остальных случаях опухоли головного мозга проявляются головными болями, головокружениями, тошнотой, рвотой, очаговой симптоматикой, психическими и эмоциональными нарушениями. При поражении спинного мозга возникают боли, чувствительные и двигательные расстройства. Диагноз выставляется с учетом анамнеза, симптомов, КТ, МРТ и других исследований. Лечение - радиотерапия, реже оперативное удаление или химиотерапия.

Общие сведения

Метастатические опухоли мозга - группа злокачественных новообразований различного происхождения, возникших в спинном либо головном мозге в результате распространения клеток первичной опухоли. Метастазы в головной мозг выявляются у каждого пятого онкологического больного. Метастатическое поражение спинного мозга по различным данным наблюдается у 30-70% пациентов. По данным исследователей, вторичные поражения ЦНС встречаются примерно в 10 раз чаще первичных.

Пик заболеваемости приходится на 50-70 лет, мужчины и женщины страдают одинаково часто. Иногда симптомы метастатической опухоли мозга становятся первым сигналом о появлении другого новообразования. К примеру, 10% пациентов с раком легких впервые обращаются за помощью из-за возникновения неврологических расстройств. Прогноз обычно неблагоприятный, вторичное поражение мозга является одной из ведущих причин смертности при злокачественных опухолях. Лечение осуществляют специалисты в сфере онкологии и неврологии.

Причины

Метастазы в ЦНС могут возникать при злокачественных новообразованиях любой локализации. От 30 до 60% от общего количества метастатических опухолей мозга появляются при раке легких, от 20 до 30% - при новообразованиях молочной железы. Третье место по распространенности занимают метастазы при меланомах (10%), четвертое - при раке толстого кишечника (5%). Реже метастатические опухоли мозга встречаются при лимфомах, саркоме и новообразованиях щитовидной железы.

Иногда причиной вторичных процессов в головном мозге становится инфильтративный рост новообразований назофарингеальной области. Вторичное поражение спинного мозга в результате агрессивного роста первичного очага может выявляться при новообразованиях позвонков, абдоминальной форме лимфомы Беркитта и других объемных процессах, локализующихся рядом со спинномозговым каналом. В числе редких онкологических заболеваний, иногда осложняющихся метастатическими опухолями мозга - тератома яичка и хориокарцинома. По неизвестным причинам в мозг редко метастазируют злокачественные опухоли яичников, шейки матки и мочевого пузыря.

80% метастатических опухолей головного мозга располагаются в зоне больших полушарий, 15% - в мозжечке, 5% - в стволе мозга. Большинство вторичных очагов в спинном мозге локализуются на уровне нижних грудных либо верхних поясничных позвонков. Поражения твердой мозговой оболочки составляют около 10% от общего количества метастатических опухолей мозга. Более 70% метастазов множественные, что ухудшает прогноз. Гистологическое строение вторичной опухоли - как у первичного новообразования. Симптомы обусловлены как непосредственным давлением узла на нервные структуры, так и перифокальным отеком окружающих тканей.

Симптомы метастатических опухолей головного мозга

Метастатическая опухоль мозга проявляется головными болями, головокружениями, тошнотой, рвотой, припадками, нарушениями сознания, сенсорными расстройствами и очаговой неврологической симптоматикой. Возможны психические и эмоциональные нарушения: эмоциональная неустойчивость, сонливость, заторможенность, когнитивные расстройства, личностные изменения и т. д. Выраженность симптомов метастатической опухоли мозга сильно варьирует - от незначительных нарушений памяти или настроения до тяжелых эпиприпадков.

Распирающие головные боли, тошнота и расстройства сознания свидетельствуют о повышении внутричерепного давления. Особенно упорная тошнота наблюдается у детей. У 30% больных метастатическими опухолями мозга выявляются эпилептиформные судороги, от них страдают преимущественно люди старше 45 лет. Очаговая симптоматика различается. Возможны снижение либо потеря чувствительности, нарушения зрения, нарушения слуха, параличи и парезы конечностей. Расстройства возникают на стороне, противоположной расположению метастатической опухоли мозга.

Динамика неврологических расстройств также различается. У одних пациентов наблюдается постепенное усугубление нарушений, у других расстройства развиваются внезапно, по типу инсульта. Причиной внезапного появления симптомов может стать кровоизлияние в метастатическую опухоль мозга либо эмболия сосуда фрагментом новообразования. Иногда наблюдается ремитирующее течение заболевания, при котором очаговые и внемозговые нарушения волнообразно усиливаются и ослабевают.

Симптомы метастатических опухолей спинного мозга

Первым проявлением метастатической опухоли мозга обычно становятся боли. Вначале болевой синдром неинтенсивный и непостоянный, возникает только при кашле и резких движениях. В последующем боли усиливаются, появляются спонтанно, беспокоят постоянно, не исчезают даже после сна или продолжительного отдыха. Выявляются прогрессирующие нарушения чувствительности и двигательные расстройства. Развивается гиперестезия, сменяющаяся гипестезией, а затем анестезией.

Пациенты с метастатическими опухолями мозга отмечают мышечную слабость и быструю утомляемость при физических нагрузках. Со временем мышечная слабость переходит в парезы, а парезы - в параличи. Зона чувствительных и двигательных нарушений определяется уровнем и локализацией метастатической опухоли мозга. При поражении боковых отделов может выявляться синдром Броун-Секара. При опухолях в задних либо передних отделах обычно наблюдаются симметричные расстройства.

При поражениях шейного отдела возникает спастическая тетраплегия, при новообразованиях грудного отдела - спастическая нижняя параплегия, при процессах в поясничном отделе - вялая нижняя параплегия, при метастазах в зоне крестца - паралич мышц-сгибателей нижних конечностей. Для всех метастатических опухолей мозга характерны нарастающие тазовые расстройства. Возможно быстрое образование пролежней, особенно - при поражении нижних отделов спинного мозга.

Диагностика метастатических опухолей мозга

Диагноз устанавливается онкологом и нейрохирургом с учетом клинических проявлений и данных дополнительных исследований. Важную роль играют анамнестические данные: подозрение на злокачественную опухоль либо наличие уже диагностированного новообразования внемозговой локализации, а также состояние после оперативного или консервативного лечения по поводу данной патологии. Необходимо учитывать, что иногда симптомы метастатической опухоли мозга становятся первым проявлением патологического процесса в другом органе.

Настораживающими признаками в отношении новообразований головного мозга являются головные боли, тошнота, эпилептиформные припадки (обнаруживаются у 35% пациентов) и прогрессирующая очаговая симптоматика. Подозрение на вторичный процесс в спинном мозге возникает при продолжительных нарастающих болях, двигательных и чувствительных нарушениях и расстройствах деятельности тазовых органов. Основные инструментальные методы диагностики метастатических опухолей мозга - КТ и МРТ. Обычно исследования начинают с более доступной КТ головного мозга и КТ позвоночника, а полную информацию о количестве, размере и расположении очагов получают при проведении МРТ с контрастным усилением. При поражении спинного мозга также информативна люмбальная пункция с ликвородинамическими пробами.

Лечение метастатических опухолей

Пациентам назначают противосудорожные препараты, стероиды, обезболивающие и психотропные средства. Основным методом лечения метастатических новообразований головного мозга обычно становится радиотерапия, которая используется отдельно, в сочетании с химиотерапией либо хирургическим вмешательством. Показанием к оперативному лечению является наличие операбельного солитарного метастаза (вторичного очага при невыявляемом первичном процессе) либо одиночного метастаза при контролируемом первичном новообразовании.

Обычно операции выполняют при метастатических опухолях мозга, расположенных в мозжечке, височных и лобных долях, то есть, в зонах с относительно невысоким операционным риском. После операции назначают радиотерапию либо химиотерапию. Иногда целью хирургического лечения является не удаление метастатической опухоли мозга, а экстренное снижение опасного для жизни внутричерепного давления. При необходимости подобные вмешательства могут проводиться многократно.

Химиотерапия обычно неэффективна. Исключением являются ситуации, когда первичное новообразование хорошо реагирует на цитостатики, например, при раке молочной железы, мелкоклеточном раке легкого либо лимфоме. Пациентам с метастатической опухолью мозга, чувствительной к химиотерапии, назначают лекарственные средства, способные проникать через гематоэнцефалический барьер. Химиотерапию обязательно дополняют другими способами лечения (обычно - радиотерапией).

Перспективным современным методом лечения метастатических опухолей мозга является 3D-конформная лучевая терапия - облучение тонкими пучками радиации, направленными на опухоль. Эта методика позволяет обеспечить максимальное воздействие на опухоль при минимальной лучевой нагрузке на здоровые ткани. Процедура проводится под контролем МРТ либо КТ. Метод имеет ряд преимуществ перед традиционными операциями (безболезненность, неинвазивность, отсутствие наркоза и послеоперационного периода). Показан при множественных метастатических опухолях мозга и при высоком операционном риске, обусловленном особенностями расположения метастаза.

При вторичных очагах в спинном мозге применяют те же методы, что при поражении головного мозга. Назначение кортикостероидных препаратов позволяет уменьшить боли у 85% больных, радиотерапия - у 70% больных. У половины пациентов на фоне радиотерапии отмечается улучшение двигательных функций. Оперативные вмешательства осуществляют при нечувствительности метастатических опухолей мозга к радиотерапии, при прогрессировании неврологических расстройств либо сдавлении нервной ткани отломком кости. Выполняют переднюю декомпрессию либо ламинэктомию. После операции назначают локальную радиотерапию (за исключением новообразований, нечувствительных к лучевой терапии).

Прогноз

Прогноз при метастатических опухолях мозга обычно неблагоприятный. Средняя продолжительность жизни с момента выявления вторичного очага составляет 6-8 недель. При солитарных метастазах и одиночных метастазах в сочетании с первичными новообразованиями, хорошо реагирующими на терапию, своевременно начатое лечение позволяет продлить среднюю продолжительность жизни больных с метастатическими опухолями мозга до 10 месяцев с момента постановки диагноза.

Метастазы в головной мозг: КТ, МРТ и ПЭТ-КТ диагностика

Метастазы в головной мозг (по данным Б. В. Гайдара, Т. Е. Рамешвили и др.) составляют до 40% всех опухолей, возникающих внутри полости черепа.

Сделать МРТ головного мозга в Санкт-Петербурге

ИСТОЧНИК МЕТАСТАЗОВ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ

В головной мозг обычно распространяются злокачественные новообразования почек, легких, молочной железы, щитовидной железы, реже — новообразования мочевого пузыря, яичников и простаты. Самая частая ситуация — рак легкого с метастазами в головной мозг. Также склонность к распространению в полость черепа имеют меланомы, практически никогда не метастазируют саркомы. Примерно в 7,8% случаев определить первичную опухоль не представляется возможным.

Частота метастазирования различных опухолей в головной мозг (Б. В. Гайдар, Т. Е. Рамешвили)

| Локализация опухоли | Частота метастазирования |

| Аденокарцинома бронха | 50% |

| Рак молочной железы | 15% |

| Меланома | 10,5% |

| Опухоли органов брюшной полости и таза | 9,5% |

ЛОКАЛИЗАЦИЯ МЕТАСТАЗОВ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Существуют разные типы расположения вторичных опухолей в полости черепа. Эти типы зависят от того, какие именно структуры поражены. Опухоли метастазируют:

1) В кости черепа

2) В твердую мозговую оболочку. Такой тип распределения вторичных опухолей характерен больше всего для аденокарциномы предстательной железы, светлоклеточного рака почки, меланомы.

3) В мягкую оболочку мозга (синонимы: карциноматозный менингит, карциноматоз мягкой оболочки мозга). Опухоли, чаще всего метастазирующие в мягкую мозговую оболочку: аденокарцинома бронха, молочной железы, желудка

4) Метастазы собственно в головной мозг, в паренхиму головного мозга.

- 80% всех вторичных опухолей локализуются в полушариях мозга

- 15% в мозжечке

- 5% в мозговом стволе

МЕХАНИЗМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ В МОЗГ

Существуют несколько путей распространения раковых клеток по организму. Чаще всего распространение опухоли происходит гематогенным путем (через артериальные кровеносные сосуды). Обычно вторичные опухоли происходят из внутрилегочных узлов (причем, это может быть и первичный рак, и метастаз в легкое). Реже происходит распространение опухолей позвоночника через венозную систему позвонков.

Большое значение в распространении опухолевого поражения имеет спинномозговая жидкость (ликворный путь). Таким образом метастазируют первичные опухоли спинного и головного мозга (медуллобластома, глиболастома, пинеобластома). Возможно также контактное распространение метастатической опухоли по мозговым оболочкам. В некоторых случаях встречается и лимфогенный путь распространения.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТАСТАЗОВ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Симптомы при метастазах в головном мозге может быть аналогичны таковым при первичных опухолях, выраженность симптоматики зависит от размера, локализации и количества метастазов, а также от типа их роста, сдавления окружающих мозговых структур, выраженности отека мозговой ткани и т. д.

Наиболее частые симптомы метастазов в головной мозг:

- Парезы и параличи

- Нарушение речи

- Нарушения сознания (помрачнение или отсутствие)

- Судороги (генерализованные или локальные)

- Нарушение психических функций

КТ-ПРИЗНАКИ МЕТАСТАЗОВ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Как выглядят метастазы в головной мозг на компьютерной томографии (КТ)? Практически во всех случаях выявляется единичное (реже) либо множественные (чаще) объемные образования, которые отвечают следующим параметрам:

- Форма неправильная или сферическая

- Структура неоднородная, в центре очага может обнаруживаться область низкой плотности, обусловленная некрозом и распадом центральной части опухоли. По периферии — более плотный «ободок», который отражает активную часть опухоли, имеющую кровеносные сосуды и обладающую способностью к росту. Этот «ободок» окружен зоной низкой плотности, отражающей отек ткани мозга. Ширина данной зоны может быть различной — от нескольких мм до нескольких десятков см. Относительно однородная структура без наличия участка низкой плотности в центре и без перифокального отека. Такая структура метастаза свидетельствует о его относительной «доброкачественности»

- Отношение к прилежащим мозговым структурам. Очаги могут оказывать объемное воздействие различной степени выраженности на прилежащие отделы мозга, вызывая их смещение. Например, объемное образование в височной доле чаще всего приводит к выбуханию гиппокампа под намет мозжечка (височно-тенториальная дислокация), объемное образование мозжечка может воздействовать на мозговой ствол, приводя к его сдавлению, и т. д. Смерть при метастазах в мозг может наступить в результате сдавления мозгового ствола и нарушения дыхания и сердечной деятельности. В зависимости от локализации, вторичные очаги могут приводить к сдавлению церебральной ликворной системы, приводя к развитию окклюзионной гидроцефалии (резкому расширению центральных ликворных пространств на фоне повышения внутримозгового давления при окклюзии путей оттока ликвора из полости черепа)

- Тип роста. Метастазы могут обладать инфильтративным типом роста (расти, разрушая окружающие ткани) и экспансивным типом (расти, раздвигая окружающие ткани). В первом случае они чаще всего дают осложнения в виде кровоизлияния, то во втором обычно обуславливают возникновение дислокаций.

- Параметры контрастного усиления. Типичные вторичные опухоли в головном мозге увеличивают свою плотность в периферических отделах при внутривенном введении контраста, принимая вид «кольца», «полукольца», «спирали». Гораздо реже наблюдается равномерное контрастное усиление очага. Обычно центральная зона опухоли не усиливается, как и область перифокального отека.

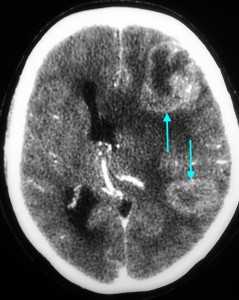

Метастазы головного мозга, фото. На КТ с контрастным усилением у пожилой пациентки (в верхнем ряду слева) с жалобами на головные боли выявлены множественные объемные образования в левом полушарии мозга, интенсивно накапливающие контрастное вещество. Образования имеют характерную форму в виде «кольца». На изображениях в нижнем ряду и вверху справа определяются множественные очаги в головном мозге: отчетливо видны округлые образования с более плотным «ободком» по периферии, располагающиеся в левой теменной доле.

МРТ-признаки метастазов в мозг

МРТ — более чувствительный и специфичный метод в выявлении метастазов ЦНС по сравнению с компьютерной томографией. Вторичные опухоли имеют ряд общих черт при МР-исследовании.

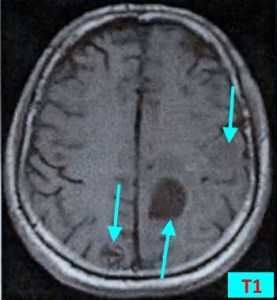

Т1 ВИ (без контрастного усиления)

- Изоинтенсивный либо умеренно гипоинтенсивный сигнал по отношению к белому веществу мозга от активной части опухоли

- Гипоинтенсивный сигнал от центральной зоны (некроза и распада)

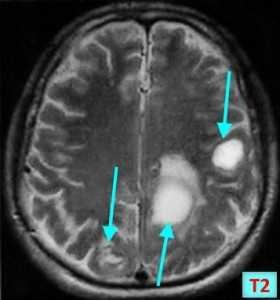

Т2 ВИ

- Гиперинтенсивный сигнал от центрального участка метастаза

- Повышение интенсивности сигнала от отечных тканей мозга, окружающих вторичную опухоль, вследствие чего метастазы становятся более четкими на изображениях

МРТ с контрастным усилением

- Выраженное увеличение интенсивности сигнала

- Усиление сигнала по периферии в виде «кольца» или «короны»

- Помогает дифференцировать кровоизлияиния в метастаз от геморрагического инсульта (выраженное усиление сигнала на Т1 ВИ)

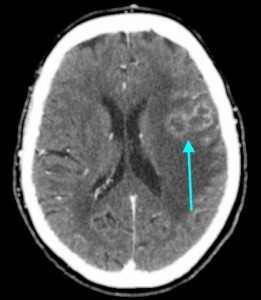

Метастазы головного мозга на МРТ. Фото. Определяются множественные метастазы в мозг при раке легкого: слева в режиме Т1-ВИ в виде гипоинтенсивных образований, справа — в режиме Т2-ВИ виде множественных участков повышенного сигнала, окруженных зоной перифокального отека. У пациента подтверждена первичная опухоль легкого.

Отдельно необходимо рассмотреть МР-признаки метастазов меланомы в головной мозг, которые обладают сигнальными характеристиками, отличающимися от других опухолей вследствие наличия меланина в структуре. Метастазы безамилоидной меланомы выглядят на МРТ аналогично метастазам других опухолей, описанным выше. На Т1-ВИ они имеют резко гиперинтенсивный (высокий, яркий) сигнал, а наТ2-ВИ — изо- либо гипоинтенсивный (пониженный) сигнал.

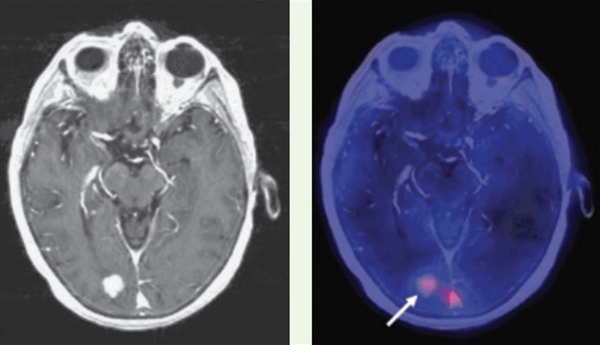

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) в диагностике вторичных опухолей ЦНС

Типичная картина вторичных очагов в головной мозг при ПЭТ — наличие зон повышенного захвата радиофармпрепарата (ФДГ — фтордезоксиглюкоза, либо препаратов меченых аминокислот, таких как метионин) с наличием очагов некроза, протяженных зон отека со сниженным захватом ФДГ.

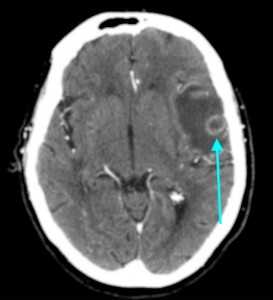

Как выглядят метастазы на ПЭТ-КТ? Здесь виден опухолевый очаг в правой затылочной доле, значительно накапливающий РФП (меченный радиоактивным фтором метионин). ПЭТ-КТ — метод, признанный «золотым стандартом» не только в выявлении метастазов в мозг, но и позволяющий достоверно отличить их от других образований (кисты, абсцессы, гематомы, каверномы и т.п.). От тщательного анализа ПЭТ зависит результат диагностики.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТАСТАЗОВ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Одиночные метастазы необходимо отличать от абсцесса, паразитарной кисты, первичной опухоли мозга, лакунарного ишемического инсульта, геморрагического инсульта, рассеянного склероза при обострении процесса. С этой целью необходимо принимать во внимание анамнез заболевания, наличие первичной опухоли другого органа, а также данные методов лучевой диагностики. На первый план выходит не только качество аппаратуры, но профессионализм рентгенолога, оценивающего снимки. Иногда отличить метастазы мозга от других образований бывает сложно, поэтому приходится прибегать к помощи Второго мнения.

ПРОГНОЗ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАСТАЗАМИ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ

В целом, прогноз при выявлении метастазов в головной мозг является неблагоприятным. Тот факт, сколько живут пациенты с метастазами в головном мозге, во многом зависит от наличия острой симптоматики, обусловленной следующими моментами:

- Сдавление, дислокации и вклинения структур головного мозга

- Вторичный ишемический инсульт либо кровоизлияние

- Перекрытие путей оттока ликвора и развитие внутричерепной гипертензии

- Прорастание в оболочки мозга и кости

- Прорастание опухоли в сосуды мозга

При наличии хотя бы одного из состояний, перечисленных выше, возникает значительный риск для жизни пациента. Наоборот, при отсутствии осложнений, продолжительность жизни даже при наличии метастазов в мозге может быть достаточно длительной и достигать нескольких лет.

МЕТАСТАЗЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА — ЛЕЧЕНИЕ

Как лечить метастазы в головной мозг?

1) Хирургическое лечение — удаления образования из ткани мозга может быть показано в случае одиночной опухоли. Решение о том, прибегать или нет к такому лечению, принимает только нейрохирург.

2) Химиотерапия. Адекватно подобранное химиолечение способно значительно увеличить продолжиьтельность жизни даже при отсутствии радикального удаления опухоли. Тип выбранного препарата зависит от гистологического типа первичной опухоли и подбирается химиотерапевтом.

3) Облучение головного мозга при метастазах дает хорошие результаты при наличии хорошей аппаратуры и отсутствии противопоказаний. Вариантами лучевой терапии являются кибернож и гамма-нож. Фактически, здесь речь идет о лучевой хирургии: направленный пучок излучения разрушает патологическую ткань. Показания к этому методу определяются совместно лучевым терапевтом и нейрохирургом.

ВТОРОЕ МНЕНИЕ

Повторная расшифровка результатов КТ или МРТ при метастазах имеет смысл при сомнениях в диагнозе, при необходимости экспертной оценки, при выборе специализированного лечения. Консультирование снимков специализированными рентгенологами в сложных или онкологических случаях стало частью дорогостоящего лечения за рубежом. В России действует Национальная телерадиологическая сеть — служба удаленных консультаций ведущих диагностов, с помощью которой можно получить альтернативное заключение по исследованию (КТ, МРТ или ПЭТ).

Василий Вишняков, врач-радиолог

МРТ и КТ при метастазах в мозге - что покажет

МРТ головного мозга с контрастом, КТ головного мозга с контрастом являются аппаратными методами диагностики метастаз в головном мозге. Исходя из первичных симптомов, истории болезни, противопоказаний и диагностических целей, врач невролог или онколог назначает необходимые способы обследования.

В большинстве случаев, МРТ головного мозга с контрастом выбирается как первичный метод диагностики. Если результаты исследования носят тревожный или неясный характер, дополнительно назначается:

Метастазы головного мозга возникают при распространении раковых клеток из области первоначального образования. Любой рак может распространиться на головной мозг, но наиболее часто это состояние возникает при раке легких, молочной железы, толстой кишки, почек и меланоме. Метастазы могут образовывать одну или несколько опухолей в головном мозге. По мере роста опухолей создается давление на окружающие ткани головного мозга, что приводит к снижению их функциональности. Явление сопровождается симптомами, такими как головная боль, изменения личности, потеря памяти и судороги. Лечение матастазного рака может включать хирургическое вмешательство, лучевую терапию, химиотерапию, иммунотерапию или комбинацию нескольких методов. Зачастую лечение часто направлено на уменьшение боли и симптомов, вызванных раком.

Симптомы метастатического рака головы

Признаки, вызванные метастазами мозга могут варьироваться в зависимости от местоположения, размера и скорости роста метастатических опухолей:

- головная боль, иногда сопровождающаяся тошнотой и рвотой;

- психические изменения, такие как трудности запоминания;

- судороги;

- слабость или онемение на одной стороне тела.

Метастазы мозга возникают, когда раковые клетки открепляются от области первоначального зарождения. Клетки могут перемещаться по кровотоку или лимфатической системе и метастазировать в головной мозг, где начинается их размножение. Метастатический рак, который распространяется из своего первоначального местоположения, известен под названием первичного рака. Например, рак, распространившийся из молочной железы в головной мозг, называется метастатическим раком молочной железы, а не раком головного мозга.

МРТ или КТ при метастазах в головном мозге что лучше выбрать

При подозрении на метастазы в головной мозг, онколог проводит ряд исследований:

- Неврологический осмотр. Неврологический осмотр может включать проверку зрения, слуха, равновесия, координации, силы и рефлексов. Обнаружение проблем позволяет выявить пораженную область мозга.

- Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом используется для диагностики метастазов в головной мозг.

- Компьютерная томография (КТ) и позитронно-эмиссионная компьютерная томография (ПЭТ- КТ) используется, если первичная опухоль, вызывающая метастазы в головной мозг не обнаружена.

Признаки метастазов мозга на КТ

- Может наблюдаться гиперденсный геморрагический компонент различной степени выраженности.

- Накапливающее контраст объемное образование с отсутствием «доброкачественного» склеротического ободка.

- Метастазы могут выглядеть как накапливающие контраст двояковыпуклые объемные образования, смещающие головной мозг.

Признаки метастазов мозга на МРТ

- Объемные образования имеют гипоинтенсивный по отношению к серому веществу (СВ) сигнал.

- Геморрагический компонент с соответствующими сигнальными характеристиками.

- Гиперинтенсивное утолщение.

- Гиперинтенсивный вазогенный отек.

- Может наблюдаться ограничение диффузии в области МПТМО.

- Накапливающие контраст двояковыпуклые образования, смещающие головной мозг.

- Инвазия в нижележащую мозговую ткань

Разница между МРТ и КТ

Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография используются для получения изображений органов и тканей в трехмерной проекции. Разница в томографии заключается в том, что при МРТ используются радиоволны, а при КТ - рентгеновские лучи для получения изображения. Хотя оба томографических метода имеют высокую информативность, есть диагностические различия, которые могут сделать каждый из них более подходящим вариантом в зависимости от обстоятельств.

КТ-сканирование более быстрая форма диагностики, чем магнитно-резонансная томография, и обычно используется для экстренного обследования. При использовании как КТ, так и МРТ существуют определенные риски. Они зависят от типа визуализации, а также от способа ее проведения. К рискам КТ относятся: вред для внутриутробного ребенка при беременности и доза радиации. Риски МРТ включают реакции на металлические импланты в теле из-за сильного магнитного поля, громкий шум от аппарата, повышенная, клаустрофобические риски.

Если врачу нужны более детальные изображения мягких тканей, связок или органов высоким состоянием воды, обычно назначается магнитно-резонансная томография. Если необходимо получить хорошие изображение костных структур и полых органов, обычно рекомендуется компьютерная томография.

Диагностика внутричерепных метастазов по КТ, МРТ

Факт появления метастатического очага в головном мозге свидетельствует о генерализации онкологического поражения с прорывом ГЭБ. До недавнего времени это было основанием для отказа от активного лечения больного с ограничением симптоматической терапией. Метастатическое поражение головного мозга является причиной летального исхода более чем 25% онкологических больных. В то же время известно, что церебральные метастазы в 1/3 случаев являются единичными и определенное время единственными проявлениями генерализации процесса.

Локализация большинства метастазов вблизи поверхности мозга, хорошая отграниченность большинства из них от мозговой ткани, слабая васкуляризация - все это важные предпосылки для обеспечения полного малотравматичного для мозга устранения метастатического его поражения с надежным локальным контролем опухоли. При этом радикальное удаление первичного очага может дать длительную ремиссию.

С другой стороны, успехи онкологии с улучшением результатов лечения больных с системным раком предусматривают нарастание числа больных с метастатическими поражениями мозга: прижизненно церебральное метастазирование, по современным статистикам, выявляется в 15-25% случаев. Основной путь метастазирования - гематогенный.

Хотя появление интракраниальных метастазов резко меняет течение онкологического процесса за счет нарастания объема в замкнутой полости черепа, приводящего к быстрому нарушению витальных функций, в настоящее время во многих случаях достаточно длительное время имеет место малосимптомное течение процесса, а метастазы в мозг возникают на фоне стабилизации или стойкой ремиссии основного заболевания. Головная боль часто не является доминирующим симптомом. В 20% случаев первым проявлением становятся парциальные эпилептические припадки.

Поэтому мерой оптимизации ранней диагностики является превентивное скрининговое КТ и МРТ-исследования у больных групп высокого риска метастазирования в мозг. Такими «энцефалофильными» первичными опухолями являются: рак легкого (частота церебрального метастазирования достигает 50%, при мелкоклеточном раке - до 80%), меланома кожи (до 50%), рак молочной железы (15-20%), рак почки (10-15%), толстой кишки . Установлено учащение метастазирования рака молочной железы при Ш стадии процесса.

МРТ с контрастным усилением является наиболее точным исследованием, позволяющим выявить полную картину поражения головного мозга. При этом могут оказываются видимыми не определенные при КТ-исследовании узлы.

Для «опережающей диагностики» метастазов важно шире использовать стереотаксическую биопсию церебральных очагов неясного генеза. Многоочаговое поражение головного мозга наиболее характерно для множественных метастазов в головной мозг. Однако следует иметь в виду возможность мультифокального роста злокачественных глиом, множественными бывают абсцессы и гранулемы, а также ишемический и геморрагический инсульты, проявления рассеянного склероза, лекарственной мультифокальной энцефалопатии, множественных лимфом, множественных менингиом и др.

В современных условиях однозначными показаниями к операции является наличие солитарных опухолей субкортикальной супратенториальной локализации, либо в области мозжечка (это всегда срочные показания). Множественные крупные хирургические доступные метастазы также являются объектом хирургии, в том числе с изменением положения больного на операционном столе при удалении опухолей из разных долей или полушарий мозга. Противопоказанием к операции считается обнаружение множественных мелких, многодолевых, топически разобщенных метастазов, очагов в подкорковых ядрах и стволе мозга.

В большинстве случаев достигаемая тотальность удаления метастатической опухоли (по канонам нейрохирургии) еще не определяет радикальность ввиду инфильтративно-деструктивного характера роста метастазов. Поэтому технологическими подходами к решению проблемы радикализма хирургии метастазов следует считать удаление перифокального белого вещества ореолом до 1 см и более в физиологически дозволенных и анатомически доступных участках, а также полюсно-долевую ампутацию мозга в случаях расположения метастазов в области полюсов лобной, затылочной или височной долей, в латеральном углу задней черепной ямки.

Хирургия метастатических опухолей по обоснованным расширенным показаниям обеспечивает преемственность комплексного и комбинированного лечения. Все это предусматривает повышение доступности, темпа, завершенности и эффективности лечения у большого специфического контингента нейроонкологических больных. Обязательна послеоперационная радиотерапия (облучение всего мозга с дополнением лучевой терапии на область удаленных метастазов).

Особой формой являются метастазы в кости черепа, регистрируемые чаще при раке почки, предстательной железы. При этом появление опухолевидной массы на скальпе может быть первым симптомом заболевания, ошибочно трактоваться как липома, фиброма и др. Обзорная краниография показывает дефект кости. Радионуклидное исследование костей скелета показывает повышенное накопление радиофармпрепарата в зоне поражения. Диагноз верифицируется при КТ с проведением расширенного поиска первичного очага. При ангиографии выявляется выраженное кровоснабжение опухоли, которая обычно распространяется за пределы проекции костной деструкции. Кровоснабжение подобных опухолей осуществляется расширенными ветвями супраорбитальной, поверхностной височной, затылочной артерий. Поражается и твердая оболочка мозга, однако сам мозг обычно остается интактным. Лечение состоит в циркулярной резекции кости с удалением очага вместе с твердой оболочкой мозга по возможности единым блоком с предварительной перевязкой гипретрофированных ветвей подкожных артерий.

При карциноматозе мозговых оболочек доминируют выраженные головные боли «оболочечного» характера, корешковые боли. Нередки приступы рвоты, менингиальные знаки. Характерно сочетание признаков поражения черепных и спинальных нервов. При этом при КТ часто не находят каких-либо значимых изменений в оболочках мозга и в полости черепа. МРТ-исследование может показывать контрастирование утолщенных оболочек. Цитологический анализ ЦСЖ позволяет верифицировать диагноз. Мерой лечения является интратекальная химиотерапия, эффективная в отношении первичного очага. При открытой гидроцефалии, сопровождающейся внутричерепной гипертензией и отсутствием ответа на лекарственную терапию, возможна установка резервуара Оммайа в желудочковую систему с последующей периодической эвакуацией ликвора. Учитывая наличие опухолевых клеток в ликворе, установка шунтирующей системы нецелесообразна.

Прогностически карциноматоз оболочек весьма неблагоприятен.

Что делать, когда удаление метастатических очагов невозможно? Обязательна химиотерапия, однако во многих случаях, ко времени выявления церебральных метастазов больные уже получили полные курсы наиболее эффективных химиопрепаратов и поэтому метастатические клоны нередко химиорезистентны.

Химиотерапия более успешна при раннем церебральном метастазировании, а также в случаях химиосенситивных опухолей, особенно при мелкоклеточном раке легкого, раке молочной железы. Определенный эффект от химиотерапии может быть получен при рецидивах церебральных метастазов.

Химиотерапию следует комбинировать с лучевой терапией на весь мозг, что достоверно повышает частоту полной регрессии опухолей. Использование лучевой терапии совместно с темодалом позволяет добиться полной регрессии даже при таких малоперспективных к лечению гистологических формах поражения, как метастазы аденокарциномы легкого. Однако использование лучевой терапии при крупных очагах с выраженной перифокальной реакцией, особенно в задней черепной ямке представляет реальную опасность быстрого нарастания отека мозга с развитием вклинений мозга и гибелью больного.

В целом, по современным данным, средняя продолжительность жизни больных с церебральными метастазами без лечения не превышает 2 мес., при добавлении стероидной терапии - 3 мес., лучевой терапии - 6 мес. Среди оперированных больных с последующей химиотерапией переживаемость составляет 8-12 мес., а при последующей лучевой терапии на мозг - 10-16 мес. Таким образом, значимость хирургии метастазов в мозг очевидна. При возможности удаления опухолей едиными узлами можно достигнуть стабильного локального церебрального опухолевого контроля и судьба больного будет определяться только возможностями контроля первичного очага.

Читайте также:

- Эпидемиология дизентерии. Распрастраненность дизентерии. Эпидемиология шигелл. Механизмы и пути передачи дизентерии.

- Польза фиников и их вред для фигуры. Какие выбирать?

- Формы пищевой токсикоинфекции. Причины пищевой токсикоинфекции

- Лечение рака шейки матки у беременных

- Возможности абдоминопластики. Показания к пластике живота