Гистопатология хронической дискоидной красной волчанки. Гистопатология острой красной волчанки

Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 22.01.2026

Системная красная волчанка (СКВ) - хроническое, прогрессирующее полисиндромное заболевание, характеризующееся генетически обусловленным несовершенством иммунорегуляторных процессов, приводящим к неконтролируемой продукции антител к собственным клеткам и их компонентам, с развитием аутоиммунного и иммунокомплексного хронического воспаления.

Код МКБ 10 - М.32.

Этиология и патогенез СКВ недостаточно изучены. Предполагается сочетанное воздействие факторов внешней среды (фотосенсибилизации, стресса, нарушений питания, курения), генетических и гормональных. Возможно, что пусковым механизмом СКВ является активация вирусов (в первую очередь ретровирусов и близких к ним).

Среди конкретных механизмов развития болезни доказано влияние иммунных нарушений в Т-клеточном репертуаре и в продукции цитокинов, которые принимают участие в активации и дифференциации В-лимфоцитов в антителопродуцирующие клетки. Последнее ведет к гиперпродукции различных антител (в том числе и аутоантител), образованию циркулирующих иммунных комплексов, которые, откладываясь на базальных мембранах клеток различных органов, вызывают повреждение тканей с воспалительной реакцией и высвобождением новых антигенов, к которым формируются антитела, образуются иммунные комплексы, создавая порочный круг.

Клиническая картина СКВ характеризуется полиморфизмом симптомов и прогрессированием, при отсутствии лечения возможен летальный исход в связи с недостаточностью функции того или иного органа или присоединением вторичной инфекции.

В клинической практике при постановке диагноза СКВ используются диагностические критерии Американской ревматологической ассоциации, включающие 11 признаков:

1) эритема на лице ("бабочка");

2) дискоидная волчанка;

3) фотосенсибилизация;

4) язвы полости рта;

5) артрит;

6) серозит;

7) поражение почек (протеинурия 0,5 и более грамм в сутки, наличие цилиндров в моче);

8) неврологические нарушения (судороги или психоз);

9) изменения крови:

- а) гемолититческая анемия,

б) содержание лейкоцитов 4х10 9 /л и ниже при двух и более исследованиях,

в) лимфопения 1,5х10 9 /л при двух и более исследованиях,

г) тромбоцитопения 100х10 9 /л;

При наличии любых 4 критериев диагноз СКВ считается достоверным.

СКВ поражает преимущественно женщин детородного возраста (20-30 лет). Многие годы беременность при СКВ считалась противопоказанием из-за существовавшего мнения, что она может быть причиной обострения и летального исхода заболевания, а также высокой частоты неонатальных осложнений. Однако совершенствование диагностики болезни, разработка современных методов ее лечения и, как следствие этого, - улучшение прогноза заболевания позволили изменить представления о беременности при СКВ.

Влияние беременности на СКВ

У многих больных СКВ беременность завершается успешно и не приводит к обострению заболевания вообще или обострение не сопровождается существенным ухудшением состояния больной и легко подавляется.

Среди факторов, определяющих вероятность обострения СКВ в период гестации, первое место занимает активность заболевания на момент зачатия.

Установлено, что наступление беременности при низкой активности СКВ в большинстве случаев не ухудшает заболевание. На прогноз заболевания не влияют длительность болезни и дозы кортикостероидных препаратов, предшествующие наступлению гестации. Зачатие в период высокой активности волчаночного процесса с тяжелыми органными поражениями почек, центральной нервной системы, легких и сердца, тем более симптомы функциональной недостаточности любого из этих органов резко увеличивают вероятность неблагоприятного исхода и СКВ, и беременности.

Для определения степени активности СКВ применяется классификация В.А.Насоновой (1972), учитывающая ряд клинико-лабораторных показателей заболевания (см. таблицу). Отсутствие активности СКВ или I (минимальная) степень активности позволяют разрешить беременить больной СКВ.

"Критическими" с точки зрения обострения заболевания, когда велика вероятность активации СКВ являются I триместр и первая половина беременности. Заслуживают внимания и первые 2-3 месяца после родоразрешения.

Клиническо-лабораторная характеристика активности патологичекого процесса при СКВ.

Влияние СКВ на течение беременности

Фертильность (способность к зачатию) у больных СКВ обычно не страдает, но тяжелые обострения заболевания и использование высоких доз кортикостероидов, умеренная почечная недостаточность вызывают субфертильность (олиго- и аменорею). К потере фертильности у больных СКВ может привести использование цитостатика циклофосфамида. Данных о влиянии других лекарственных препаратов, обычно используемых при лечении СКВ, на фертильность не имеется.

СКВ может неблагоприятно сказываться на беременности и ее исходе, что проявляется повышенной частотой самопроизвольных абортов, преждевременных родов, мертворождений и гипотрофий новорожденных, а также высоким процентом аномалий родовой деятельности и послеродовых осложнений. Поздний токсикоз у беременных с СКВ встречается в 2,8 раз чаще, чем у здоровых беременных, у 18,6% больных в последовом и раннем послеродовом периодах возникают кровотечения. Клиника гестоза может напоминать таковую при волчаночном гломерулонефрите. Только учет клинико-лабораторной картины заболевания, времени ее проявления могут быть решающими при проведении дифференциального диагноза. Различная тактика ведения больных с активным волчаночным нефритом (назначение иммуносупрессивной терапии) и гестозом (симптоматическая терапия) обусловливает практическую значимость правильной и своевременной диагностики этих состояний.

Большое значение в улучшении течения и исходов беременности и родов при СКВ имеет предшествующая гестации длительная (не менее 6-12 месяцев) ремиссия заболевания.

СКВ и антифосфолипидный синдром.

В последнее десятилетие проблема неблагоприятных акушерских исходов при СКВ приобрела новое направление, связанное с обнаружением у 30-40% больных СКВ особой группы антител - антифосфолипидных (АФА), к которым относятся: волчаночный антикоагулянт, антикардиолипиновые антитела и антитела, обусловливающие появление ложноположительной реакции Вассермана. Присутствие АФА у больных СКВ может приводить к формированию антифосфолипидного синдрома, одним из проявлений которого является привычное невынашивание беременности.

Антифосфолипидный синдром (АФС) впервые был описан при СКВ, а затем при некоторых других (преимущественно аутоиммунных) заболеваниях и состояниях. Основными диагностическими критериями АФС считают:

-венозные и артериальные тромбозы,

-привычное невынашивание беременности,

-тромбоцитопению.

При этом под "привычным невынашиванием беременности" подразумевается не менее двух случаев плодных потерь, не связанных с гинекологической или сугубо акушерской патологией.

Наличие одного из этих клинических признаков и повторных положительных анализов на волчаночный антикоагулянт и/или IgG-, IgM-антикардиолипиновые антитела позволяет диагностировать АФС.

Одновременное присутствие волчаночного антикоагулянта и антикардиолипиновых антител имеется у 60-80% больных. АФА могут исчезать или их титры уменьшаются в период между беременностями, а затем вновь появляться в очередную беременность.

Присутствие АФА у больных СКВ обусловливает до 90% случаев плодных потерь, при этом риск последних нарастает при наличии в анамнезе самопроизвольных выкидышей. Если гестация у беременных с АФС и не заканчивается смертью плода, которая чаще наступает в первой половине беременности, то у таких больных нередко наблюдаются поздний гестоз (в том числе пре- и эклампсия) и преждевременные роды. Описан и "послеродовый АФА-зависимый синдром", который проявляется тромбозами крупных и средних сосудов с соответствующей симптоматикой.

Таким образом, обнаружение АФА у беременных с СКВ в большинстве случаев осложняет течение беременности и послеродового периода и является одной из главных причин плодных потерь. Поэтому своевременная диагностика АФС, адекватная терапевтическая и акушерская тактика необходимы для улучшения исходов беременности у больных СКВ с сопутствующим АФС.

Влияние СКВ на плод (неонатальная волчанка)

Неонатальная волчанка (НВ) - следствие пассивно приобретенного аутоиммунного заболевания, серологическими маркерами которого являются антитела к растворимым антигенам тканевых рибонуклеопротеинов - Ro/Lа-антитела. С НВ связано около 1% всех случаев плодных потерь при "СКВ-беременности".

Пассвная трансплацентарная передача Ro/Lа-антител во время беременности плоду ведет к развитию у него поражения кожи и/или сердца -двум основным признакам НВ. Редко НВ сопровождается другими проявлениями (гепатомегалией, печеночной дисфункцией, спленомегалией, лимфоаденопатией, пневмонитом, тромбоцитопенией, анемией), которые обычно носят преходящий характер.

Кожные высыпания - наиболее частый синдром НВ, появляются обычно в течение первых 2-х месяцев жизни, типично - на лице и верхних конечностях, нередко после инсоляции или ультрафиолетового облучения по поводу неонатальной желтухи. Часто по форме сыпь представлена ограниченными округлыми пятнами и бляшками, нередко имеет сходство с подострой кожной красной волчанкой. Поражение обычно регрессирует в течение 6 месяцев, оставляя в отдельных случаях гипопигментацию.

Терапии НВ в большинстве случаев не требует, симптоматика стихает по мере естественного выведения материнских антител (кроме, ВППБ). Профилактическое назначение медикаментозных средств также не рекомендуется. Необходимость в дополнительной терапии возникает при наличии у матери ранее рожденных детей с НВ и предполагает применение высоких доз дексаметазона (как неинактивирующегося в плаценте) и плазмафереза в течение беременности.

Акушерская и терапевтическая тактика

1. Наступление и вынашивание беременности у больной СКВ могут быть разрешены при клинической ремиссии или минимальной клиникоиммунологической активности заболевания (I степени, по классификации В.А.Насоновой), продолжающейся не менее 6-12 месяцев до зачатия, и отсутствии симптомов функциональной недостаточности любого органа или системы.

2. Противопоказаниями для беременности при СКВ являются наличие высокой активности заболевания, симптомы волчаночного нефрита (протеинурия более 3 г/сут.), нефротический синдром, почечная недостаточность (сывороточный креатинин более 130 мкмоль/л), артериальная гипертензия, недостаточный сердечно-легочный резерв, также как функциональная недостаточность любого органа и поражение центральной нервной системы.

3. Использование медицинского аборта при СКВ как метода предупреждения обострения болезни в период гестации неоправдано. Более того, он может явиться провоцирующим фактором активации СКВ. Однако терапевтический аборт показан в случаях тяжелой почечной, сердечной или легочной недостаточности у больных СКВ.

4. Наличие АФС или отдельных его синдромов у больной СКВ требует проведения повторных исследований на АФА (как на волчаночный антикоагулянт, так и на антикардиолипиновые антитела) на этапе планирования беременности и мониторинг их при наступлении последней с целью своевременной коррекции титров АФА во избежание осложнений течения заболевания и гестационного процесса.

5. У анти-Rо/Lа-позитивных беременных с СКВ показано повторное проведение ультразвукового исследования плода и допплерометрии пупочных сосудов после 18 недели гестации для ранней диагностики нарушений сердечной деятельности плода и определения показаний для срочного родоразрешения.

6. Доза кортикостероидного препарата при условии стабильности состояния больной должна оставаться неизменной в течение всей беременности и не менее 2-х месяцев после родоразрешения. При обострении СКВ - терапия кортикостероидами усиливается до адекватной степени активности болезни. Вопрос о прерывании беременности решается индивидуально.

7. Госпитализация в родильный дом должна быть не позднее 36-37 недели гестации. В более ранние сроки при обострении течения болезни женщину целесообразно госпитализировать в ревматологический или терапевтический стационар.

8. При наличии клинических признаков активности заболевания родоразрешение производится преждевременно, что следует учитывать при определении срока госпитализации в родильный дом. В период родов показано дополнительное парентеральное введение гидрокортизона (30-100 мг/сут.) с последующим постепенным снижением этой дозы в течение 3-5 дней после родов или аборта.

9. Показаниями для оперативного родоразрешения (кесарева сечения) беременных с СКВ, кроме акушерской патологии, являются:

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Насонов E.Л, Шекшина С.В., Клюквина Н.Г., Насонова В.А. Новые направления фармакотерапии системной красной волчанки (опыт применения микофенолатамо- фетила). Клиническая медицина. 2002; 4: 26-30.

2. Насонов E.Л, Иванова М.М., Аленбергова З.С. и др. Современные подходы к оценке активности системной красной волчанки. Клин, ревматология. 1995; 1: 41-48.

3. Шехтман М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных. «Триада-Х», Москва, 2002.

4. Allisson А.С., Eugui Е.М. Mycophenolate mofetil and its mechanisms of action. Immunopharmacology 2000; 47: 85—118.

5. Bardsley-Elliot A., Noble S., Foster R.H. Mycophenolate mofetl. BioDrugs 1999; 12:363-410.

6. Cross J., Jayne D. Mycophenolate mofetu т lupus nephritis. Lupus 2000; 9: 647—50.

7. Intravenous immune globulin: drug information. UpToDate 2001; 9: 1.

8. Jayne D. Non-transplant uses of mycophenolate mofetil. Curr. Opm. Nephrol. Hypertens., 1999; 8: 563—67.

9. Pyne D., Ehrenstein М., Morris V. The therapeutic uses of intravenous immunoglobulin in autoimmune rheumatic diseases. Rheumatology 2002; 43: 367-74.

10. Schur P.H. General symptomatology and diagnosis of systemic lupus erythematorus. UpToday. 2002;10.2.

11. Schur P.H. Overview of the therapy and prognosis of systemic lupus erythematorus. UpToday. 2002;10.2.

12. Schur P.H. Epidemiology and pathogenesis of systemic lupus erythematorus. UpToday. 2002;10.2.

Системная красная волчанка: настороженность в практике дерматолога

Системная красная волчанка (СКВ) - аутоиммунное заболевание, этиология которого остается неизвестной. Кожный синдром при СКВ зачастую имеет первостепенное диагностическое значение - поражение кожи в 20-30% случаев является самым ранним симптомом, а у 60-

Systemic lupus erythematosus: alertness in the practice of a dermatologist / M. M. Tlish, Zh. Yu. Naatyzh1, T. G. Kuznetsova, E. A. Chernenko /State Budgetary educational institution of higher professional education Kuban State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Krasnodar, Russia

Abstract. Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease, the etiology of which remains unknown. Skin syndrome in SLE is often of paramount diagnostic value - skin lesion is the earliest symptom in 20-30% of cases, and in 60-70% it manifests itself at various stages of the course of the disease, which leads to the patient's primary referral to a dermatologist. Frequent diagnostic errors are due to the absence of clinical symptoms of systemic lesions in the presence of cutaneous manifestations of lupus erythematosus (LE). In this case, laboratory tests are an integral part of the algorithm for managing patients with LE at the stage of contacting a dermatologist. The most specific laboratory test is the determination of antinuclear antibodies by an indirect immunofluorescence reaction, referred to as antinuclear factor (ANF). An elevated ANF titer is included in the list of diagnostic criteria for SLE, its detection allows one to suggest a diagnosis of SLE and determine a further algorithm for the provision of medical care. The article presents two clinical cases illustrating that against the background of an isolated skin lesion and the absence of visible somatic pathology, abnormalities in immunological tests were identified. This made it possible to suspect the systemic course of the process at an early stage and refer patients to a rheumatologist's consultation, where the diagnosis of SLE was confirmed. For citation: Tlish M. M., Naatyzh Zh. Yu., Kuznetsova T. G., Chernenko E. A. Systemic lupus erythematosus: alertness in the practice of a dermatologist // Lechaschy Vrach. 2020; vol. 23 (11): 23-26. DOI: 110.26295/OS.2020.35.78.005

Согласно современным представлениям, системная красная волчанка (СКВ) - аутоиммунное заболевание неустановленной этиологии, характеризующееся гиперпродукцией органонеспецифических аутоантител с развитием иммуновоспалительного повреждения тканей внутренних органов [1]. Широкий ряд вырабатываемых аутоантител и их прямое или опосредованное воздействие на клеточные мишени обуславливают многообразие клинических проявлений при красной волчанке (КВ) [2]. СКВ может проявляться изолированным или сочетанным поражением систем и органов, включающим поражение кожи и слизистых оболочек (волчаночная бабочка, дискоидная эритема, фотосенсибилизация, алопеция, телеангиэктазии, сетчатое ливедо, язвы в полости рта), сердечно-сосудистой системы (перикардит, миокардит, эндокардит, коронарит), почек (волчаночный нефрит), центральной нервной системы (судороги, психоз), опорно-двигательного аппарата (артралгии, артриты), легких (плеврит, волчаночный пневмонит), гематологическими нарушениями (гемолитическая анемия, лейкопения, тромбоцитопения) и т. д. [3].

Ключевую роль в диагностике СКВ играет обнаружение клинических проявлений заболевания и данные лабораторной диагностики [3]. Кожный синдром при СКВ зачастую имеет первостепенное диагностическое значение - поражение кожи в 20-30% случаев является самым ранним симптомом, а у 60-70% проявляется на различных этапах течения болезни, что приводит к первичному обращению больного именно к дерматологу [4]. Поражения кожи при СКВ полиморфны и представлены различными изменениями - от незначительных телеангиэктазий до буллезных поражений [2]. Выделяют волчаночно-специфичные и волчаночно-неспецифичные поражения кожи, последние встречаются в несколько раз чаще. К волчаночно-специ-фичным относят различные проявления хронической, подострой и острой КВ [5]. Группа неспецифических поражений включает: фотосенсибилизацию, лейкоцитокластический и уртикарный васкулит, телеангиэктазии, сетчатое ливедо, злокачественный атрофический папулез и синдром Рейно [5]. Широкая вариабельность клинических проявлений кожного синдрома обуславливает необходимость проведения тщательного дифференциального диагноза [1].

Важным инструментом ранней диагностики системных заболеваний является обнаружение аутоантител с помощью лабораторных тестов [3]. Наиболее специ-фичными для СКВ являются антинуклеарные антитела (АНА) - это гетерогенная группа аутоантител к компонентам клеточного ядра, среди которых выделяют антитела к двуспиральной дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК), гистонам, нуклеосомам, экстрагируемым ядерным антигенам, ядрышковым антигенам и другим клеточным структурам [6]. Стандартным методом обнаружения группы АНА является непрямая реакция иммунофлюоресценции (НРИФ) с использованием линии эпителиальных клеток аденокарциномы гортани человека (HЕp-2) [7]. Определение АНА методом НРИФ принято обозначать как антинуклеарный фактор (АНФ), содержание которого оценивается по максимальному выявленному титру в сыворотке крови, с указанием интенсивности и типа флюоресценции [8]. Количественное увеличение титра свыше 1:160 входит в перечень диагностических критериев СКВ согласно рекомендациям Американской коллегии ревматологов (American College of Rheumatology, ACR) и Европейской лиги борьбы с ревматизмом (European League Against Rheumatism, ULAR) и используется для оценки активности процесса, прогноза, так как является предиктором развития СКВ на доклинической стадии [8].

Длительное формирование патогномоничного клинического симптомокомплекса СКВ, отсутствие проведения необходимых лабораторных исследований и междисциплинарного взаимодействия являются причиной частых диагностических ошибок, приводящих к отсутствию своевременной противовоспалительной и иммуносупрессивной терапии у врача-ревматолога. Учитывая вышесказанное, считаем целесообразным привести собственные клинические наблюдения.

Клиническое наблюдение № 1

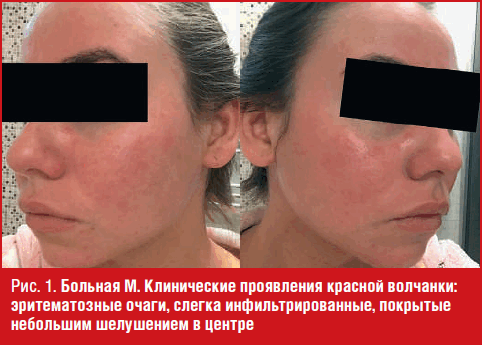

Больная М., 27 лет, считает себя больной с июля 2019 г., когда после длительного отдыха на побережье появились высыпания на коже лица. Обратилась к дерматологу по месту жительства, где был выставлен диагноз: «Розацеа, папулопустулезный подтип, среднетяжелое течение». Получала курсовое лечение (доксициклин, метронидазол гель). Видимого улучшения пациентка не отмечала, процесс на коже продолжал прогрессировать, в связи с чем обратилась на кафедру дерматовенерологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России.

Данные со стороны других органов и систем: предъявляет жалобы на ноющие боли в мелких суставах кистей и коленных суставах, чувство утренней скованности. Соматически не обследована.

Объективно: кожный патологический процесс носит ограниченный симметричный характер, локализуется на коже крыльев носа, щек, подбородка. Представлен: эритематозные пятна, чешуйки, телеангиэктазии.

На коже лица (в области крыльев носа, щек, подбородка) расположены ярко-розовые эритематозные очаги, с четкими границами, слегка инфильтрированные, правильной округлой формы, диаметром 3-4 см, покрытые небольшим шелушением в центре очагов; в периферической зоне очагов визуализируются телеангиэктазии (рис. 1). Удаление чешуек сопровождается болезненностью (симптом Бенье-Мещерского).

Определена биодоза 20 секунд.

С предположительным диагнозом «Дискоидная красная волчанка?» больная была направлена на гистоморфологическое исследование кожи.

Результаты гистоморфологического исследования кожи из патологического очага на правой щеке: фолликулярный гиперкератоз; эпидермис с тенденцией к атрофии; вакуольная дистрофия клеток базального слоя. Под эпидермисом сосуды расширены. Во всех отделах дермы - густые диффузные и периваскулярные лимфогистиоцитарные инфильтраты с примесью нейтрофилов и плазмоцитов. Вокруг сально-волосяных фолликулов - густой лимфогистиоцитарный инфильтрат с примесью нейтрофилов, тучных клеток и фибробластов, проникающий в наружное эпителиальное влагалище. В дерме - участки мукоидного набухания коллагеновых волокон. Заключение: морфологическая картина может соответствовать красной волчанке.

Данные общеклинических исследований: общий и биохимический анализ крови - показатели в пределах нормы; общий анализ мочи - показатели в пределах нормы.

Настораживающими факторами в плане трансформации кожной формы в системный процесс у пациентки М. явились: дебют заболевания в молодом возрасте, длительная инсоляция в анамнезе, II фототип кожи, биодоза 20 секунд, наличие выраженного суставного синдрома.

Для исключения диагноза СКВ было проведено иммунологическое исследование:

- Антинуклеарный фактор на НЕр-2 клетках: 1:320 титр (норма менее 160); мелкогранулярный тип свечения.

- Антитела к двуспиральной ДНК (a-dsDNA) - 53 МЕ/мл (норма - менее 25 МЕ/мл).

- Анализ крови на антитела к фосфолипидам класса IgG (скрининг) - 10,13 МЕ/мл (референсные значения: до 10 МЕ/мл - не обнаружено).

- Анализ крови на антитела к фосфолипидам класса IgM (скрининг) - 12,68 МЕ/мл (референсные значения: до 10 МЕ/мл - не обнаружено).

С полученными данными больная направлена к ревматологу в Краевую клиническую больницу № 2, где был подтвержден диагноз СКВ. Больная взята на диспансерный учет ревматологом для определения дальнейшей тактики ведения и лечения.

Клиническое наблюдение № 2

Пациентка В., 66 лет, считает себя больной с апреля 2018 г., когда впервые появились высыпания на коже щек и подбородка. При сборе анамнеза установлено, что больная длительное время проживала в северном регионе и после переезда в Краснодарский край начала отмечать появление высыпаний. Самостоятельно использовала бетаметазон и декспантенол. Отмечала временное улучшение, но в весенне-летний период заболевание обострялось. Обратилась к дерматологу по месту жительства, где был выставлен диагноз «стероидпровоцированная розацеа» и назначено лечение (наружные и системные антибактериальные препараты, ангиопротекторы). Видимого улучшения не наблюдала, в связи с чем обратилась на кафедру дерматовенерологии ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ.

Объективно: кожный патологический процесс носит распространенный характер, локализован на коже лица, шеи. Представлен: пятна, телеангиэктазии, чешуйки.

На коже лица в области щек, левой околоушной области и шеи расположены отечные эритематозные очаги розовато-красного цвета, диаметром 2-3 см, преимущественно правильно-округлой формы с небольшим шелушением, визуализируются единичные телеангиэктазии. Удаление чешуек сопровождается болезненностью (симптом Бенье-Мещерского) (рис. 2).

С предварительным диагнозом «Дискоидная красная волчанка?» пациентка направлена на гистоморфологическое исследование.

Результаты гистоморфологического исследования кожи из патологического очага: на коже левой щеки - фолликулярный гиперкератоз; участки паракератоза; эпидермис местами атрофичен; вакуольная дистрофия клеток базального слоя эпидермиса; подэпидермальные пузыри. В сосочковом слое - отек, стенки сосудов утолщены. В дерме - густые очаговые и периваскулярные лимфогистиоцитарные инфильтраты с примесью нейтрофилов. Вокруг сально-волосяных фолликулов - густой лимфогистиоцитарный инфильтрат с примесью нейтрофилов, тучных клеток и фибробластов, проникающий в наружное эпителиальное влагалище. В дерме - участки мукоидного набухания коллагеновых волокон. Заключение: морфологическая картина больше соответствует красной волчанке.

Данные общеклинических исследований: в общем и биохимическом анализах крови выявлены следующие отклонения - лейкоциты 3,7 × 10 9 /л; холестерин 8,7 ммоль/л.

Учитывая длительность течения кожного патологического процесса, отсутствие результатов обследования смежных специалистов, для исключения диагноза СКВ было проведено иммунологическое исследование:

- Антинуклеарный фактор на НЕр-2 клетках: 12 560 титр (норма менее 160); крупногранулярный тип свечения.

- Антитела к двуспиральной ДНК (a-dsDNA) - 0,5 МЕ/мл (норма - менее 25 МЕ/мл).

- Анализ крови на антитела к фосфолипидам класса IgG (скрининг) 16,65 МЕ/мл (референсные значения: до 10 МЕ/мл - не обнаружено).

- Анализ крови на антитела к фосфолипидам класса IgM (скрининг) - 14,68 МЕ/мл (референсные значения до 10 МЕ/мл - не обнаружено).

С полученными результатами лабораторных исследований больная была направленна на консультацию к ревматологу в Краевую клиническую больницу № 2, где был установлен диагноз: «СКВ, хроническое течение, 1-й степени активности, с поражением кожи (эритема по типу «бабочки»), иммунологическими нарушениями (антинуклеарный фактор на НЕр-2 клетках, положительный анализ крови на антитела к фосфолипидам IgG, IgM)». Больную госпитализировали в ревматологическое отделение на стационарное лечение.

Таким образом, иммунологические исследования и их комплексный анализ являются неотъемлемой составляющей алгоритма ведения больных с КВ уже на этапе обращения к врачу-дерматологу и способствуют высокому качеству оказания медицинской помощи данному контингенту больных.

Литература/References

- Тлиш М. М., Наатыж Ж. Ю., Сычева Н. Л., Кузнецова Т. Г., Иризелян Г. А., Псавок Ф. А. Системная красная волчанка: междисциплинарный подход к диагностике // Российский журнал кожных и венерических болезней. 2016; 19 (3): 141-147. [Tlish M. M., Naatyzh Zh. Yu., Sycheva N. L., Kuznetsova T. G., Irizelyan G. A., Psavok F. A. Sistemnaya krasnaya volchanka: mezhdistsiplinarnyy podkhod k diagnostike [Systemic lupus erythematosus: an interdisciplinary approach to diagnosis] Rossiyskiy zhurnal kozhnykh i venericheskikh bolezney. 2016; 19 (3): pp. 141-147.]

- Мазуров В. И., ред. Диффузные болезни соединительной ткани: руководство для врачей. СПб: СпецЛит, 2009. 192 с. [Mazurov V. I., red. Diffuznyye bolezni soyedinitel'noy tkani: rukovodstvo dlya vrachey. [Diffuse connective tissue diseases: a guide for physicians.] SPb: SpetsLit, 2009. P. 192.]

- Насонов Е. Л., ред. Клинические рекомендации по ревматологии. 2-е изд., испр. и доп. М.: ГЭОТАРМедиа, 2010. 429 с. [Nasonov Ye. L., red. Klinicheskiye rekomendatsii po revmatologii. [Clinical practice guidelines to rheumatology.] 2-ye izd., ispr. i dop. M.: GEOTARMedia, 2010. P. 429.]

- Романова Н. В., Шилкина Н. П. Клинико-иммуноло-гическая характеристика кожного синдрома у больных красной волчанкой // Российский журнал кожных и венерических болезней. 2005; (4): 45-48. [Romanova N. V., Shilkina N. P. Kliniko-immuno-logicheskaya kharakteristika kozhnogo sindroma u bol'nykh krasnoy volchankoy [Clinical and immunological characteristics of skin syndrome in patients with lupus erythematosus] Rossiyskiy zhurnal kozhnykh i venericheskikh bolezney. 2005; (4): pp. 45-48.]

- Тлиш М. М., Наатыж Ж. Ю., Сычева Н. Л., Кузнецова Т. Г. Системная красная волчанка в практике дерматолога // Клиническая медицина. 2018; 96 (3): 277-281. [Tlish M. M., Naatyzh Zh. Yu., Sycheva N. L., Kuznetsova T. G. Sistemnaya krasnaya volchanka v praktike dermatologa [Systemic lupus erythematosus in the practice of a dermatologist] Klinicheskaya meditsina. 2018; 96 (3): pp. 277-281.]

- Клюквина Н. Г. Клиническое значение лабораторных нарушений при системной красной волчанке // Современная ревматология. 2014; (2): 41-47. [Klyukvina N. G. Klinicheskoye znacheniye laboratornykh narusheniy pri sistemnoy krasnoy volchanke [Clinical significance of laboratory disorders in systemic lupus erythematosus] Sovremennaya revmatologiya. 2014; (2): pp. 41-47.]

- Александрова Е. Н., Новиков А. А., Насонов Е. Л. Рекомендации по лабораторной диагностике ревматических заболеваний Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» - 2015 // Современная ревматология. 2015; 9 (4): 25-36. [Aleksandrova Ye. N., Novikov A. A., Nasonov Ye. L. Rekomendatsii po laboratornoy diagnostike revmaticheskikh zabolevaniy Obshcherossiyskoy obshchestvennoy organizatsii «Assotsiatsiya revmatologov Rossii» - 2015 [Recommendations for laboratory diagnostics of rheumatic diseases of the All-Russian public organization «Association of rheumatologists of Russia» - 2015] Sovremennaya revmatologiya. 2015; 9 (4): pp. 25-36.]

- Александрова Е. Н., Новиков А. А., Верижникова Ж. Г., Лукина Г. В. Современный взгляд на проблемы исследования антинуклеарных антител при системной красной волчанке (обзор литературы) // Клиническая лабораторная диагностика. 2018; 63 (6): 340-348. [Aleksandrova Ye. N., Novikov A. A., Verizhnikova Zh. G., Lukina G. V. Sovremennyy vzglyad na problemy issledovaniya antinuklearnykh antitel pri sistemnoy krasnoy volchanke (obzor literatury) [Modern view on the problems of studying antinuclear antibodies in systemic lupus erythematosus (literature review)] Klinicheskaya laboratornaya diagnostika. 2018; 63 (6): pp. 340-348.]

М. М. Тлиш, доктор медицинских наук, профессор

Ж. Ю. Наатыж 1 , кандидат медицинских наук

Т. Г. Кузнецова, кандидат медицинских наук

Е. А. Черненко

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, Краснодар, Россия

Системная красная волчанка: настороженность в практике дерматолога/ М. М. Тлиш, Ж. Ю. Наатыж, Т. Г. Кузнецова, Е. А. Черненко

Для цитирования: Тлиш М. М., Наатыж Ж. Ю., Кузнецова Т. Г., Черненко Е. А. Системная красная волчанка: настороженность в практике дерматолога // Лечащий Врач. 2020; т. 23 (11), 23-26. DOI: 110.26295/OS.2020.35.78.005

Теги: аутоиммунное заболевание, кожный синдром, алгоритм лечения

Дискоидная красная волчанка ( Рубцующийся эритематоз )

Дискоидная красная волчанка - это хроническое воспалительное аутоиммунное заболевание кожи, развивающееся на фоне фотосенсибилизации (повышенной чувствительности к свету). Клинические проявления включают эритему, рубцовую атрофию кожи, фолликулярный гиперкератоз, выпадение волос, поражение ногтей. Диагноз ставится на основании симптоматики, анамнестических данных, наличия волчаночных клеток в крови, иммунологических тестов и гистологического исследования биоптата кожи. В качестве лечения применяются синтетические противомалярийные препараты, топические глюкокортикоиды, системные ретиноиды, солнцезащитные средства.

МКБ-10

Общие сведения

Дискоидная красная волчанка (ДКВ), или рубцующийся эритематоз - заболевание, относящееся к диффузным болезням соединительной ткани (коллагенозам). Данная патология является наиболее частой формой кожной красной волчанки. Средняя распространенность рубцующегося эритематоза составляет 1:100 000 человек. Чаще страдают представители европеоидной расы. Начало болезни приходится на молодой возраст (от 20 до 40 лет). Заболеваемости дискоидной волчанкой больше подвержены лица женского пола (соотношение с мужчинами 3:1). В редких случаях (1-5%) ДКВ может перейти в системную красную волчанку (СКВ).

Причины ДКВ

Эритематоз протекает по типу аутоиммунной реакции, точная причина возникновения которой неизвестна. Важное значение в развитии заболевания имеет наследственная предрасположенность, о чем свидетельствует большая встречаемость дискоидной волчанки среди близких родственников. В ходе исследований была установлена ассоциация ДКВ с антигенами тканевой совместимости HLA A1, A3, A10, A11, A18, B7, B8. Наиболее серьезным провоцирующим действием обладает ультрафиолетовое излучение.

К факторам, способствующим возникновению дискоидной волчанки, относятся постоянная травматизация кожи, хронические инфекции в организме, наличие аллергических болезней, прием лекарственных препаратов, повышающих чувствительность кожи к ультрафиолету (сульфаниламидов, тетрациклина, фторхинолонов, гризеофульвина, нейролептиков). В группе повышенного риска находятся люди, чей род деятельности связан с длительным пребыванием на открытом воздухе (работники сельскохозяйственной промышленности, строители, рыбаки). Также в группу риска входят лица с 1 фототипом кожи (кельтским) - это люди с нежной, тонкой, иногда веснушчатой кожей, имеющие светлый или рыжий цвет волос.

Патогенез

При дискоидной красной волчанке наблюдается патогенетическое сходство с СКВ, однако патологические реакции ограничиваются кожными покровами. В основе заболевания лежит аутоиммунное воспаление. Под действием ультрафиолетовых лучей в совокупности с другими провоцирующими факторами в клетках кожи нарушаются процессы метилирования ДНК (механизма регуляции транскрипции генов). Это приводит к повышению экспрессии белков, индуцирующих апоптоз (запрограммированную клеточную гибель) - p53, Fas и Fas-лиганда и гамма-интерферона.

Т- и В-лимфоциты стимулируют синтез цитокинов и антител к компонентам клеточных ядер (нуклеиновым кислотам, нуклеосомам). Образующиеся иммунные комплексы оседают на эндотелии сосудов, вызывая их повреждение. Выработку аутоантител у генетически предрасположенных лиц также способны вызывать антигены некоторых вирусов (Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, парвовирус 19), имеющие сходную молекулярную структуру с белками клеточных мембран. Дополнительным повреждающим агентом выступает индукция свободнорадикального окисления липидов. Результатом этих процессов является массивное воспаление и разрушение клеток кожи.

Классификация

Традиционно дискоидную красную волчанку подразделяют на очаговую и диссеминированную (распространенную) - эти формы различаются количеством очагов поражения кожи и их локализацией. Также при диссеминированной форме отмечается наличие общей симптоматики (слабости, повышения температуры тела, болей в суставах) и высокого риска трансформации в СКВ. Помимо перечисленных форм, в ревматологии выделяют следующие виды ДКВ:

- Глубокая. Характерны подкожные узлы с их последующей кальцификацией.

- Папилломатозная. Патологический процесс затрагивает волосистую часть головы и кожу кистей рук. Очаги имеют вид бородавок.

- Дисхромическая. Характерны депигментация центрального участка дискоидного очага и гиперпигментация периферической зоны.

- Телеангиэктатическая. Проявляется усиленным сосудистым рисунком очагов.

- Гиперкератотическая. Роговой слой эпидермиса выражено утолщен. Очаги напоминают кожный рог. Наиболее неблагоприятная форма. Рассматривается как начальная стадия рака.

- Центробежная эритема Биетта. Проявляется высыпаниями на спинке носа и щеках, имеющими «вид бабочки».

Симптомы ДКВ

Дискоидная красная волчанка характеризуется хроническим течением, рецидивы возникают в основном летом или весной, когда длина солнечного дня максимальна. Чаще всего поражаются участки тела, подвергающиеся длительному солнечному излучению. Тремя наиболее типичными симптомами считаются эритема, фолликулярный гиперкератоз и рубцовая атрофия кожи.

Эритематоз дебютирует с появления на коже розовых, слегка возвышающихся пятен (эритем) размером 1-2 см. Пятна не сопровождаются зудом, со временем увеличиваются, на их поверхности образуются серо-белые чешуйки. Попытка удалить чешуйки вызывает боль (симптом Бенье-Мещерского). Также при снятии чешуек на месте их прикрепления к волосяным фолликулам видны участки вдавления (симптом «дамского каблучка» или «канцелярской кнопки»). По мере прогрессирования в центре дискоидных очагов кожа атрофируется. Вокруг центра формируется фолликулярный гиперкератоз вследствие закупорки фолликулов чешуйками эпидермиса, имеющий вид «гусиной кожи», по периферии очагов - эритема, зоны усиления или ослабления пигментации. Часто на коже наружного слухового прохода образуются пробки в протоках сальных желез, при этом поверхность кожи по внешнему виду напоминает наперсток.

При локализации очагов на волосистой части головы практически всегда возникает алопеция, которая оставляет после себя рубцы. При диссеминированной дискоидной волчанке очаги располагаются на груди, спине, локтях, ладонях, подошвах, обычно не имеют признаков шелушения и атрофии. Иногда поражаются ногтевые пластины. Ногти приобретают желтый цвет, становятся ломкими, деформируются. Очень редко в патологический процесс вовлекается слизистая оболочка полости рта. Очаги склонны к эрозированию, что вызывает жжение и боли во время приема пищи.

Осложнения

Серьезные осложнения дискоидной красной волчанки возникают редко. Иногда развивается вторичный гландулярный хейлит (воспаление мелких слюнных желез красной каймы губ). Диссеминированная форма ДКВ в некоторых случаях переходит в СКВ - тяжелое системное заболевание соединительной ткани, поражающее суставы и практически все внутренние органы (сердце, почки, легкие и центральную нервную систему). СКВ характеризуется упорным течением, трудно поддается терапии и имеет высокий риск летального исхода. Также может произойти трансформации стойких очагов дискоидной волчанки в плоскоклеточный рак кожи (сквамозно-клеточную карциному).

Диагностика

Пациентов с данной патологией курируют врачи ревматологи и дерматологи. При постановке диагноза дискоидной волчанки учитывается фототип кожи. На первичной консультации уточняется профессия пациента, прием фотосенсибилизирующих лекарственных средств, наличие инфекционных или аллергических заболеваний, близких родственников с ДКВ. Для диагностики проводят следующие методы исследования:

- Общие лабораторные тесты. В клиническом анализе крови отмечается увеличение скорости оседания эритроцитов, снижение уровня лейкоцитов, тромбоцитов, при инфекционных и аллергических патологиях - высокий уровень нейтрофилов и эозинофилов. При диссеминированной ДКВ возможен ложноположительный результат анализа на сифилис.

- Специальные ревматологические тесты. Примерно у 40% пациентов ДКВ обнаруживаются антинуклеарные антитела (ANA) и антитела к нуклеопротеинам (анти-Ro/SS-A, анти-La/SS-B). Волчаночные (LE) клетки встречаются у 5-7% пациентов. При реакции иммунной флюоресценции выявляются отложения иммуноглобулинов (IgG/IgM) и комплемента (положительный тест волчаночной полоски). Последний тест может быть положительным и при других заболеваниях, поэтому не является специфичным.

- Гистологическое исследование биоптата кожи. Биопсия кожи - наиболее достоверный метод для постановки диагноза. Характерны следующие признаки - атрофия эпидермиса, утолщение рогового слоя эпидермиса в устьях волосяных фолликулов, разрушение волокон коллагена, отек дермы, отложения в ней гиалина, периваскулярный лимфоцитарный инфильтрат.

Важно отличать диссеминированную форму ДКВ от системной красной волчанки, требующей более агрессивной терапии. Помощь в диагностике СКВ оказывает определение антител к двуспиральной ДНК и экстрагируемым ядерным ангигенам в крови пациента. Также дискоидную красную волчанку дифференцируют с другими формами кожной волчанки (острая, подострая), ревматологическими (дерматомиозит), дерматологическими заболеваниями (красный плоский лишай, псориаз, себорейный дерматит, экзема, фотодерматозы, эозинофильная гранулема лица, ангиолюпоид Брока-Потрие).

Лечение ДКВ

В большинстве случаев пациенты проходят лечение амбулаторно, но при тяжелом течении может потребоваться госпитализация в отделение ревматологии или дерматологии. Важным моментом является исключение приема фотосенсибилизирующих медикаментов и лечение сопутствующих аллергических или инфекционных заболеваний. Рекомендуется носить закрытую одежду, применять солнцезащитные крема или мази, содержащие вещества, которые задерживают ультрафиолетовые лучи (мексорил, двуокись титана, оксид цинка).

Основное патогенетическое лечение включает антималярийные аминохинолиновые препараты (Гидроксихлорохин), топические глюкокортикостероиды (тГКС), производные витамина А - ретиноиды (Изотретиноин, Ацитретин). Ввиду частого развития ретинопатий на фоне приема гидроксихлорохина обязателен регулярный осмотр офтальмолога. В зависимости от локализации дискоидных очагов применяются тГКС разной активности. При расположении очагов только на коже лица используют тГКС слабой и средней степени активности (Гидрокортизона ацетат, Метилпреднизолон), при поражении кожи конечностей и туловища рекомендуются тГКС сильной активности (Бетаметазон, Триамцинолон). Если дискоидные очаги имеются на ладонях и подошвах, назначаются тГКС сверхвысокой активности (Клобетазон).

Для подавления свободнорадикального повреждения клеток кожи эффективны антиоксиданты (альфа-токоферол). При неэффективности стандартного лечения прибегают к средствам, обладающим выраженным иммуносупрессивным действием - Такролимус, Метотрексат, Азатиоприн.

Прогноз и профилактика

В подавляющем большинстве случаев дискоидная волчанка имеет благоприятное течение. При грамотном подборе терапии и соблюдении всех рекомендаций наступает стойкая ремиссия. Основную проблему представляет трансформация ДКВ в более тяжелые заболевания, имеющие достаточно высокий процент летальности - СКВ и плоскоклеточную карциному. Профилактика рецидивов дискоидной волчанки заключается в ограничении времени пребывания на солнце, ношении закрытой одежды, применении солнцезащитных препаратов, исключении приема лекарств, повышающих чувствительность кожных покровов к ультрафиолетовому излучению.

1. Федеральные клинические рекомендации. Дерматовенерология 2015: Болезни кожи. Инфекции, передаваемые половым путем. 2016.

3. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных с поражениями кожи при красной волчанке/ Самцов А.В., Чикин В.В. - 2015.

Системная красная волчанка (СКВ)

Системная красная волчанка - хроническое системное заболевание, с наиболее выраженными проявлениями на коже; этиология красной волчанки не известна, но ее патогенез связан с нарушением аутоиммунных процессов, в результате чего вырабатываются антитела к здоровым клеткам организма. Заболеванию в большей степени подвержены женщины среднего возраста. Заболеваемость красной волчанкой не велика - 2-3 случая на тысячу человек населения. Лечение и диагностика системной красной волчанки осуществляются совместными усилиями ревматолога и дерматолога. Диагноз СКВ устанавливается на основании типичных клинических признаков, результатов лабораторных анализов.

Системная красная волчанка - хроническое системное заболевание, с наиболее выраженными проявлениями на коже; этиология красной волчанки не известна, но ее патогенез связан с нарушением аутоиммунных процессов, в результате чего вырабатываются антитела к здоровым клеткам организма. Заболеванию в большей степени подвержены женщины среднего возраста. Заболеваемость красной волчанкой не велика - 2-3 случая на тысячу человек населения.

Развитие и предполагаемые причины системной красной волчанки

Точная этиология красной волчанки не установлена, но у большей части пациентов обнаружены антитела к вирусу Эпштейна-Барр, что подтверждает возможную вирусную природу заболевания. Особенности организма, вследствие которых вырабатываются аутоантитела, также наблюдаются почти у всех больных.

Гормональная природа красной волчанки не подтверждена, но гормональные нарушения ухудшают течение заболевания, хотя спровоцировать его возникновение не могут. Женщинам с диагностированной красной волчанкой не рекомендован прием пероральных контрацептивов. У людей, имеющих генетическую предрасположенность и у однояйцевых близнецов заболеваемость красной волчанкой выше, чем в остальных группах.

В основе патогенеза системной красной волчанки лежит нарушение иммунорегуляции, когда в качестве аутоантигенов выступают белковые компоненты клетки, прежде всего ДНК и в результате адгезии мишенью становятся даже те клетки, которые изначально были свободны от иммунных комплексов.

Клиническая картина системной красной волчанки

При красной волчанке поражается соединительная ткань, кожа и эпителий. Важным диагностическим признаком является симметричное поражение крупных суставов, и, если возникает деформация суставов, то за счет вовлечения связок и сухожилий, а не вследствие поражений эрозивного характера. Наблюдаются миалгии, плевриты, пневмониты.

Но наиболее яркие симптомы красной волчанки отмечаются на коже и именно по этим проявлениям в первую очередь и ставят диагноз.

На начальных стадиях заболевания красная волчанка характеризуется непрерывным течением с периодическими ремиссиями, но почти всегда переходит в системную форму. Чаще отмечается эритематозный дерматит на лице по типу бабочки - эритема на щеках, скулах и обязательно на спинке носа. Появляется гиперчувствительность к солнечному излучению - фотодерматозы обычно округлой формы, носят множественный характер. При красной волчанке особенностью фотодерматозов является наличие гиперемированного венчика, участка атрофии в центре и депигментации пораженной области. Отрубевидные чешуйки, которыми покрывается поверхность эритемы, плотно спаяны с кожей и попытки их отделить, очень болезненны. На стадии атрофии пораженных кожных покровов наблюдается формирование гладкой нежной алебастрово-белой поверхности, которая постепенно замещает эритематозные участки, начиная с середины и двигаясь к периферии.

У некоторых пациентов с красной волчанкой поражения распространяются на волосистую часть головы, вызывая полную или частичную алопецию. Если поражения затрагивают красную кайму губ и слизистую оболочку рта, то очаги поражения представляют собой синюшно-красные плотные бляшки, иногда с отрубевидными чешуйками сверху, их контуры имеют четкие границы, бляшки склонны к изъязвлениям и причиняют боль во время еды.

Красная волчанка имеет сезонное течение, и в осенне-летние периоды состояние кожи резко ухудшается из-за более интенсивного воздействия солнечного излучения.

При подостром течении красной волчанки наблюдаются псориазоподобные очаги по всему телу, ярко выражены телеангиэктазии, на коже нижних конечностей появляется сетчатое ливедио (древоподобный рисунок). Генерализованная или очаговая алопеция, крапивница и кожный зуд наблюдаются у всех пациентов с системной красной волчанкой.

Во всех органах, где имеется соединительная ткань, со временем начинаются патологические изменения. При красной волчанке поражаются все оболочки сердца, лоханки почек, желудочно-кишечный тракт и центральная нервная система.

Если помимо кожных проявлений пациентов мучают периодические головные боли, суставные боли без связи с травмами и погодными условиями, наблюдаются нарушения со стороны работы сердца и почек, то уже на основании опроса можно предположить о более глубоких и системных нарушениях и обследовать пациента на наличие красной волчанки. Резкая смена настроения от эйфоричного состояния до состояния агрессии тоже является характерным проявлением красной волчанки.

У больных красной волчанкой пожилого возраста кожные проявления, почечный и артралгический синдромы менее выражены, но чаще наблюдается синдром Шегрена - это аутоиммунное поражение соединительной ткани, проявляющееся гипосекрецией слюнных желез, сухостью и резью в глазах, светобоязнью.

Дети, с неонатальной формой красной волчанки, родившиеся от больных матерей, уже в младенческом периоде имеют эритематозную сыпь и анемию, поэтому следует проводить дифференциальный диагноз с атопическим дерматитом.

Диагностика системной красной волчанки

При подозрении на системную красную волчанку пациента направляют на консультацию ревматолога и дерматолога. Диагностируют красную волчанку по наличию проявлений в каждой симптоматической группе. Критерии для диагностики со стороны кожных покровов: эритема в форме бабочки, фотодерматит, дискоидная сыпь; со стороны суставов: симметричное поражение суставов, артралгии, синдром «жемчужных браслетов» на запястьях из-за деформации связочного аппарата; со стороны внутренних органов: различной локализации серозиты, в анализе мочи персистирующая протеинурия и цилиндрурия; со стороны центральной нервной системы: судороги, хорея, психозы и перемена настроения; со стороны функции кроветворения красная волчанка проявляется лейкопенией, тромбоцитопенией, лимфопенией.

Реакция Вассермана может быть ложноположительной, как и другие серологические исследования, что порой приводит к назначению неадекватного лечения. При развитии пневмонии проводят рентгенографию легких, при подозрении на плеврит - плевральную пункцию. Для диагностики состояния сердца - ЭКГ и эхокардиографию.

Лечение системной красной волчанки

Как правило, первоначальное лечение красной волчанки бывает неадекватным, так как ставятся ошибочные диагнозы фотодерматозов, экземы, себореи и сифилиса. И только при отсутствии эффективности назначенной терапии проводятся дополнительные обследования, в ходе которых и диагностируется красная волчанка. Полного излечения от этого заболевания добиться невозможно, но своевременная и корректно подобранная терапия позволяет добиться улучшения качества жизни пациента и избежать инвалидизации.

Пациентам с красной волчанкой нужно избегать прямых солнечных лучей, носить одежду, прикрывающую все тело, а на отрытые участки наносить крема с высоким защитным фильтром от ультрафиолета. На пораженные участки кожи наносят кортикостероидные мази, так как использование негормональных препаратов не приносит эффекта. Лечение необходимо проводить с перерывами, чтобы не развился гормонообусловленный дерматит.

В при неосложненных формах красной волчанки для устранения болевых ощущений в мышцах и суставах назначаются нестероидные противовоспалительные препараты, но с осторожностью следует принимать аспирин, так как он замедляет процесс свертывания крови. Обязателен прием глюкокортикостероидов, при этом дозы препаратов подбираются таким образом, чтобы при минимизации побочных эффектов защитить внутренние органы от поражений.

Метод, когда у пациента делают забор стволовых клеток, а потом проводят иммунодепрессивную терапию, после чего для восстановления иммунной системы вновь вводят стволовые клетки, эффективен даже в тяжелых и безнадежных формах красной волчанки. При такой терапии аутоиммунная агрессия в большинстве случаев прекращается, и состояние пациента с красной волчанкой улучшается.

Здоровый образ жизни, отказ от алкоголя и курения, адекватная физическая нагрузка, сбалансированное питание и психологический комфорт позволяют пациентам с красной волчанкой контролировать свое состояние и не допустить инвалидизации.

Читайте также:

- Сотрясение головного мозга. Ушиб головного мозга. Признаки сотрясения и ушиба головного мозга.

- Передняя поверхность коленного сустава. Границы передней поверхности коленного сустава. Внешние ориентиры передней поверхности коленного сустава.

- Рак лимфатических сосудов легких. Carcinomatosis lymphangiosa

- Рентгенограмма, КТ при раке тонкой кишки

- Показания для восстановления дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча