Хорея у детей: причины, классификация

Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 21.01.2026

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Для корректной оценки результатов ваших анализов в динамике предпочтительно делать исследования в одной и той же лаборатории, так как в разных лабораториях для выполнения одноименных анализов могут применяться разные методы исследования и единицы измерения.

Хорея: причины появления, при каких заболеваниях возникает, диагностика и способы лечения.

Определение

Хорея - нерегулярные, отрывистые, беспорядочные, хаотичные, иногда размашистые, бесцельные движения, возникающие преимущественно в конечностях. Термин «хорея» происходит от греческого слова χορεια, означающего «танец».

Разновидности хореи

Хорея может иметь слабовыраженные, выраженные или крайне тяжелые проявления. Слабо выраженный хореический гиперкинез (избыточная двигательная активность) характеризуется легким двигательным беспокойством, избыточными суетливыми движениями, ужимками и неадекватными жестами. Выраженный хореический гиперкинез напоминает современный молодежный танец с «разболтанными» и «неистовыми» движениями. Походка больного становится странной, вычурной, «клоунской». В крайне тяжелых случаях хореи выполнение каких-либо произвольных движений становится вовсе невозможным. При передвижении больные могут падать, не способны обслуживать себя и становятся зависимыми от окружающих.

Возникающие хореические движения в мышцах лица, языка, гортани препятствуют не только приему пищи, но и словесному общению.

Хореические движения бывают фокальными (местными) и генерализованными (распространяющимися по всему организму).

Возможные причины хореи

Хорея может иметь наследственную природу, возникать на фоне других заболеваний или в результате приема некоторых лекарственных препаратов.

Причины наследственной хореи:

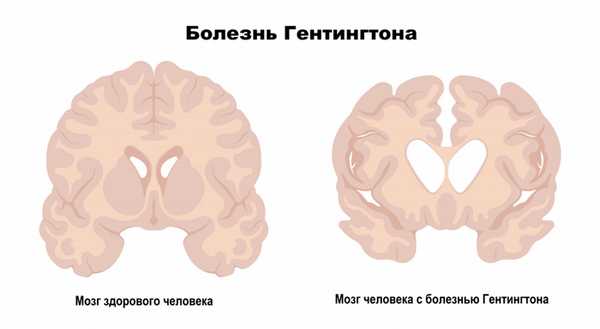

- болезнь Гентингтона,

- хореоакантоцитоз,

- синдром Маклеода,

- дентаторубропаллидолюисова атрофия,

- доброкачественная наследственная хорея,

- спиноцеребеллярные атаксии 1-го, 2-го и 17-го типов,

- митохондриальные заболевания,

- наследственные прионные заболевания (гентингтоноподобное заболевание 1-го типа, гентингтоноподобное заболевание 2-го типа, гетингтоноподобное заболевание 3-го типа),

- болезнь Вильсона-Коновалова

- болезнь Фридрейха,

- нейродегенерация с накоплением железа в головном мозге,

- атаксия-телеангиэктазия,

- нейроферритинопатия,

- лизосомальные болезни накопления,

- нарушения обмена аминокислот,

- туберозный склероз.

Ухудшается память, снижается критика к своему состоянию, затрудняется самообслуживание, развивается и прогрессирует деменция.

Иногда заболевание начинается с депрессии, галлюцинаций, бреда, поведенческих нарушений. Через 1,5-2 года присоединяется нарушение внимания, двигательная гиперактивность, импульсивность поведения. В терминальной стадии пациенты чаще всего погибают от аспирационной пневмонии при попадании пищи или жидкости в дыхательные пути.

Нейроакантоцитоз может иметь аутосомно-рецессивный путь наследования, но встречаются и спорадические случаи заболевания. Болезнь проявляется хореей и изменением формы эритроцитов. Болезнь обычно начинается после 30-40 лет с оральных гиперкинезов (высовывания языка, движения губ, жевания, непроизвольных гримас). Часто наблюдают стереотипные повторения одинаковых звуков, неконтролируемое автоматическое повторение слов, услышанных в чужой речи. Возможны самоповреждения в виде непроизвольных прикусываний языка, губ и внутренних поверхностей щек. Часто отмечают хореические гиперкинезы конечностей и туловища. Болезнь отличается от хореи Гентингтона потерей мышечной массы в конечностях. В дальнейшем часто присоединяются эпилептические приступы и деменция.

Доброкачественная (непрогрессирующая) наследственная хорея без деменции - редкое наследственное заболевание с аутосомно-доминантным типом наследования, которое обычно начинается в грудном или раннем детском возрасте.

Возникающие генерализованные избыточные двигательные нарушения могут быть еле заметными или крайне выраженными, приводят к недееспособности, прекращаются во время сна. Интеллектуальное развитие не страдает.

Болезнь Леша-Найхана связана с наследственной недостаточностью фермента, приводящей к повышенному образованию мочевой кислоты и тяжелому поражению нервной системы. Болеют мужчины. В течение первых 3 месяцев жизни у ребенка развивается задержка двигательной активности, усвоение, закрепление и последующее применение тех или иных движений. Возникают прогрессирующая скованность мышц конечностей. Изменение мягких тканей, скелета и нервов шеи проявляется наклонным положением головы с ее поворотом в противоположную сторону или наклоном назад. На втором году жизни уже наблюдаются непроизвольные гримасы и генерализованный гиперкинез (избыточные движения во всем теле). Позже отмечают склонность к нанесению самоповреждений: больные кусают свои пальцы, губы и щеки. Отмечается задержка психического развития.

Причины приобретенной хореи:

- Инфекционные заболевания (вирусные энцефалиты, нейросифилис, коклюш, туберкулезный менингит, ВИЧ-инфекция, боррелиоз).

- Аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, антифосфолипидный синдром, хорея беременных, реакция на иммунизацию, хорея Сиденгама, рассеянный склероз).

- Метаболические нарушения (гипертиреоз, болезнь Ли, гипокальциемия, болезнь Фабри, гипо- и гипергликемия, болезнь Вильсона-Коновалова, болезнь Нимана-Пика, болезнь Галлервордена-Шпатца, гомоцистинурия, фенилкетонурия, болезнь Хартнапа, глутаровая ацидурия, ганглиозидозы, метохроматическая лейкодистрофия, болезнь Мерцбахера-Пелицеуса, мукополисахаридозы, болезнь Стерджа-Вебера и др.).

- Структурные повреждения (новообразования, энцефалопатия, инсульты).

- Интоксикации, вызванные нейролептиками, ртутью, литием, леводопой, дигоксином, пероральными контрацептивами.

Механизм развития хореи, возникшей после перенесенной стрептококковой инфекции (хорея Сиденгама), герпетического энцефалита связан с возникновением антител к нейронам базальных ядер головного мозга. Она развивается у детей и в настоящее время встречается редко в связи с широким применением противомикробных препаратов.

Хорея Сиденгама обычно становится заметен спустя несколько месяцев после стептококковой инфекции или обострения ревматизма и характеризуется хореическим гиперкинезом, тиками (быстрыми, стереотипными кратковременными, непроизвольными элементарными движениями) и постоянно возникающими навязчивыми мыслями, фантазиями, сомнениями и побуждениями или действиями. Поведенческие нарушения могут проявляться отказом от общепринятых правил и норм.

Чаще всего хорея Сиденгама разрешается самостоятельно в течение 6 месяцев, но иногда наступают рецидивы.

Причиной возникновения хореи может быть антифосфолипидный синдром, который характеризуется повторными тромбозами, невынашиванием беременности и тромбоцитопенией (снижением количества тромбоцитов крови).

Хорея беременных обычно начинается на 2-5-м месяце беременности, редко - в послеродовом периоде, иногда рецидивирует при последующих беременностях. Развивается, как правило, у первородящих женщин, которые в детстве перенесли малую хорею.

Повреждения головного мозга также могут приводить к хорее. При инсульте хорея возникает остро в конечностях на противоположной очагу стороне и, как правило, самостоятельно регрессирует.

Хорея, возникшая как результат приема некоторых лекарственных препаратов, обычно проходит при отмене соответствующего препарата. В некоторых случаях проявления могут сохраняться в течение нескольких месяцев и лет.

К каким врачам обращаться

При первых проявлениях болезни необходимо обратиться к врачу-неврологу , который назначает терапию, проводит ее коррекцию.

Диагностика и обследования при хорее

Диагностика при хорее направлена на выявление ее причины и основывается на собранном анамнезе, детальном осмотре пациента и лабораторно-инструментальном обследовании.

Беседу проводят с пациентом и с человеком, часто контактирующим с ним. Детально собирают семейный анамнез, определяют скорость и динамику развития неврологических симптомов, проводят оценку наличия у пациента психических и когнитивных нарушений.

При остром или подостром развитии хореи обследование обычно начинают с исследований крови и методов, позволяющих визуализировать структуру, функции и биохимические характеристики мозга. При медленно-нарастающей клинике хореи и отягощенном семейном анамнезе обследование начинают с ДНК-тестирования. Генетическое тестирование рекомендует врач-генетик.

Для исключения нейроакантоцитоза, полицитемии и сопутствующих заболеваний внутренних органов назначают:

- клинический анализ крови с определением концентрации гемоглобина, количества эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, величины гематокрита и эритроцитарных индексов (MCV, RDW, MCH, MCHC), лейкоформула и СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов);

Синонимы: Общий анализ крови, ОАК. Full blood count, FBC, Complete blood count (CBC) with differential white blood cell count (CBC with diff), Hemogram. Краткое описание исследования Клинический анализ крови: общий.

Хорея

Хорея - это разновидность гиперкинеза, при которой наблюдаются непроизвольные движения, напоминающие нормальные, но отличающиеся от них нерегулярностью, беспорядочностью и хаотичностью. Выявляется при болезни Гентингтона, нейроакантоцитозе, синдроме Леша-Нихена, спиноцеребеллярной атаксии, других наследственных патологиях. Кратковременно возникает в детском возрасте при ревматических заболеваниях и поражении ЛОР-органов. Причину устанавливают по данным анамнеза, неврологического осмотра, дополнительных исследований. Для устранения хореи используют нейролептики. Хирургическое лечение неэффективно.

Общая характеристика

«Хорея» происходит от греческого слова, обозначающего вид танца. В литературе симптом также известен под названием «пляска святого Витта». Причиной таких наименований являются особенности гиперкинеза, нередко напоминающего танцевальные движения. Патология существенно различается по степени выраженности. В легких случаях выглядит, как избыточная суетливость, двигательное беспокойство и некоторая неадекватность жестикуляции.

При средней степени двигательные акты вычурные, странные, походка напоминает «клоунскую». В особо тяжелых случаях непроизвольная двигательная активность не позволяет стоять и самостоятельно передвигаться, ограничивает или делает невозможным самообслуживание. Хореические движения лицевой мускулатуры, языка, мышц гортани и глотки могут затруднять прием пищи и вызывать нарушения речи.

Почему возникает хорея

Наследственные болезни

Хорея характерна для целого ряда наследственных патологий с дегенерацией нервных клеток или метаболическими расстройствами, сопровождающимися отложением определенных веществ в церебральных тканях. Обнаруживается при следующих заболеваниях:

Приобретенная хорея

Наиболее распространенным заболеванием, сопровождающимся данной разновидностью гиперкинезов, считается малая хорея. Патология чаще развивается у девочек в возрасте 10-12 лет. В качестве провоцирующего фактора выступает стрептококковая инфекция (тонзиллит, фарингит, ангина). Нередко страдают дети с ревматизмом. Приступы хореических движений сменяются эпизодами замирания, а затем нормальной двигательной активностью.

Отмечаются снижение тонуса мышц, эмоциональная лабильность, плаксивость, раздражительность. Симптомы, в среднем, сохраняются 3 месяца, иногда - до 6 месяцев или до года. Возможны рецидивы. В число других причин приобретенной хореи входят:

- Инфекционные болезни:вирусный энцефалит, туберкулезный менингит, нейросифилис, нейроСПИД, коклюш, боррелиоз.

- Аутоиммунные патологии: антифосфолипидный синдром, СКВ, реакция на иммунизацию.

- Обменные расстройства: гипертиреоз, фенилкетонурия, гомоцистинурия, мукополисахаридозы, частые эпизоды гипергликемии и гипогликемии при сахарном диабете.

- Структурные изменения:инсульты, опухоли головного мозга, энцефалопатии.

- Интоксикации:отравление ртутью, прием антипсихотиков, оральных контрацептивов, дигоксина, препаратов леводопы, лития.

Диагностика

Диагностические мероприятия проводятся врачом-неврологом. К обследованию больных с приобретенной хореей в зависимости от этиологии симптома привлекают ревматологов, инфекционистов, эндокринологов и других специалистов. При подозрении на наличие наследственного заболевания может потребоваться консультация генетика. Если клиническая картина болезни включает психические нарушения, показан осмотр психиатра.

В процессе опроса устанавливают момент первого появления хореи, изменение гиперкинеза с течением времени, выясняют другие жалобы. В ходе обследования проводят такие процедуры, как:

- Неврологический осмотр. Врач оценивает выраженность и распространенность хореи. Выявляет парезы, дистонию, расстройства чувствительности, мозжечковую атаксию, проявления вторичного паркинсонизма, другие нарушения, указывающие на характер болезни.

- Нейровизуализация. По данным КТ или МРТ головного мозга при хорее Гентингтона обнаруживается атрофия головок хвостатых ядер, при нейроакантоцитозе - неспецифическая атрофия полосатого тела и хвостатого ядра, при спиноцеребеллярных атаксиях и болезни Вильсона - участки нейродегенерации и демиелинизации в области червя мозжечка, больших полушарий и базальных ядер.

- Другие визуализационные методы. На КТ головного мозга просматриваются те же изменения, что на МРТ. По данным ПЭТ головного мозга при малой хорее в активной стадии подтверждается усиление метаболизма глюкозы в таламусе и полосатом теле, при нейроакантоцитозе - уменьшение количества дофаминовых рецепторов, активизация обменных процессов в стриатуме.

- Электрофизиологические методики. У больных нейроакантоцитозом при проведении электроэнцефалографии определяется повышение эпилептиформной активности, при выполнении электронейромиографии обнаруживается аксональная полиневропатия. У пациентов с малой хореей на ЭЭГ выявля ются диффузные медленные волны.

- Лабораторные анализы. Наследственные заболевания верифицируют при помощи молекулярно-генетических тестов. При нейроакантоцитозе в мазке крови визуализируются эритроциты с шиповидными выростами. Для болезни Вильсона характерно уменьшение уровня церулоплазмина в биохимическом анализе крови и увеличение количества меди в суточной моче. Подозрение на малую хорею является показанием для определения ревматоидного фактора, С-реактивного белка и антистрептолизина-О.

Больным нейроакантоцитозом и спиноцеребеллярными атаксиями рекомендована консультация офтальмолога для выявления и оценки тяжести нарушений зрения. При патологиях, сопровождающихся когнитивным снижением и психоэмоциональными расстройствами (хорее Гентингтона, нейроакантоцитозе), осуществляют нейропсихологическое тестирование.

Лечение

Для устранения или уменьшения выраженности хореи взрослым с нейроакантоцитозом, спиноцеребеллярными атаксиями, болезнью Гентингтона, болезнью Вильсона с преобладанием гиперкинезов назначают нейролептики. При малой хорее, наряду с нейролептиками, используют гормоны, антибактериальные, противовоспалительные и противосудорожные препараты.

Этиопатогенетическая терапия для большинства наследственных заболеваний не разработана. При болезни Вильсона рекомендованы тиоловые средства. Больным нейроакантоцитозом при развитии эпилептических припадков показаны бензодиазепины, при вторичном паркинсонизме - агонисты дофаминовых рецепторов и препараты леводопы, при психических расстройствах - антидепрессанты, снотворные и седативные медикаменты. Пациентам со спиноцеребеллярными атаксиями назначают ноотропы, витамины, стимуляторы метаболизма.

У детей, страдающих малой хореей, часто возникают психоэмоциональные расстройства, поэтому им требуется работа с детским психологом или психотерапевтом, прием лекарств с успокоительным действием для уменьшения уровня тревоги и улучшения сна. В остром периоде следует обеспечить больному постельный режим, покой с исключением звуковых и световых раздражителей.

При хроническом прогрессирующем течении хореи на фоне генетически обусловленных патологий важную роль играют специальные комплексы лечебной физкультуры. Могут быть показаны массаж и электростимуляция. При нейроакантоцитозе необходимы приспособления для предупреждения надкусывания слизистых оболочек полости рта, обработка ранок антисептиками. На заключительных стадиях наследственных болезней требуется постоянный уход, предупреждение осложнений, обусловленных малоподвижностью пациентов.

1. Дифференциальная диагностика хореи/ Селиверстов Ю.А., Клюшников С.А.// Нервные болезни - 2015 - №1.

2. Современные особенности ревматической хореи у детей/ Кантемирова М.Д. и др.// Педиатрия - 2016 - Т.95, №3.

Ревматизм у детей

Ревматизм у детей - инфекционно-аллергическое заболевание, протекающее с системным поражением соединительной ткани сердечно-сосудистой системы, синовиальных оболочек суставов, серозных оболочек ЦНС, печени, почек, легких, глаз, кожи. При ревматизме у детей может развиваться ревматический полиартрит, ревмокардит, малая хорея, ревматические узелки, кольцевидная эритема, пневмония, нефрит. Диагностика ревматизма у детей основана на клинических критериях, их связи с перенесенной стрептококковой инфекцией, подтвержденных лабораторными тестами и маркерами. В лечении ревматизма у детей применяются глюкокортикоиды, НПВС, препараты хинолинового и пенициллинового ряда.

Общие сведения

Ревматизм у детей (ревматическая лихорадка, болезнь Сокольского-Буйо) - системное заболевание воспалительного характера, характеризующееся поражением соединительной ткани различных органов и этиологически связанное со стрептококковой инфекцией. В педиатрии ревматизм диагностируется преимущественно у детей школьного возраста (7-15 лет). Средняя популяционная частота составляет 0,3 случая ревматизма на 1000 детей. Ревматизм у детей характеризуется острым началом, нередко длительным, на протяжении многих лет, течением с чередованием периодов обострений и ремиссий. Ревматизм у детей служит распространенной причиной формирования приобретенных пороков сердца и инвалидизации.

Причины ревматизма у детей

Накопленный в ревматологии опыт позволяет отнести ревматизм у детей к инфекционно-аллергическому заболеванию, в основе которого лежит инфекция, вызванная β-гемолитическим стрептококком группы А (М-серотип), и измененная реактивность организма. Таким образом, заболеваемости ребенка ревматизмом всегда предшествует стрептококковая инфекция: тонзиллит, ангина, фарингит, скарлатина. Этиологическое значение β-гемолитического стрептококка в развитии ревматизма у детей подтверждено обнаружением в крови большинства больных противострептококковых антител - АСЛ-О, антистрептокиназы, антистрептогиалуронидазы, антидезоксирибонуклеазы В, обладающих тропностью к соединительной ткани.

Важная роль в развитии ревматизма у детей отводится наследственной и конституциональной предрасположенности. В ряде случаев прослеживается семейный анамнез ревматизма, а тот факт, что ревматической лихорадкой заболевает только 1-3% детей и взрослых, перенесших стрептококковую инфекцию, позволяет говорить о существовании так называемого «ревматического диатеза».

Ведущими факторами вирулентности β-гемолитического стрептококка выступают его экзотоксины (стрептолизин-О, эритрогенный токсин, гиалуронидаза, протеиназа), обусловливающие пирогенные, цитотоксические и иммунные реакции, вызывающие повреждение сердечной мышцы с развитием эндомиокардита, нарушений сократимости и проводимости миокарда.

Кроме этого, протеины клеточной стенки стрептококка (липотейхоевая кислота пептидогликан, полисахарид) инициируют и поддерживают воспалительный процесс в миокарде, печени, синовиальных оболочках. М-протеин клеточной стенки подавляет фагоцитоз, оказывает нефротоксическое действие, стимулирует образование антикардиальных антител и т. п. В основе поражения кожи и подкожной клетчатки при ревматизме у детей лежит васкулит; ревматическая хорея обусловлена поражением подкорковых ядер.

Классификация ревматизма у детей

В развитии ревматизма у детей выделяют активную и неактивную фазы. Критериями активности ревматического процесса выступают выраженность клинических проявлений и изменения лабораторных маркеров, в связи с чем выделяют три степени:

- I (минимальная активность) - отсутствие экссудативного компонента воспаления; слабая выраженность клинических и лабораторных признаков ревматизма у детей;

- II (умеренная активность) - все признаки ревматизма у детей (клинические, электрокардиографические, рентгенологические, лабораторные) выражены нерезко;

- III (максимальная активность) - преобладание экссудативного компонента воспаления, наличие высокой лихорадки, признаков ревмокардита, суставного синдрома, полисерозита. Присутствие отчетливых рентгенологических, электро- и фонокардиографических признаков кардита. Резкие изменения лабораторных показателей - высокий нейтрофильный лейкоцитоз. Резко положительный СРБ, высокий уровень сывороточных глобулинов, значительное повышение титров антистрептококковых антител и пр.

Неактивная фаза ревматизма у детей отмечается в межприступный период и характеризуется нормализацией самочувствия ребенка, инструментальных и лабораторных показателей. Иногда между приступами ревматической лихорадки сохраняется субфебрилитет и недомогание, отмечается прогрессирование кардита с формированием клапанных пороков сердца или кардиосклероза. Неактивная фаза ревматизма у детей может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Течение ревматизма у детей может быть острым (до 3-х месс.), подострым (от 3 до 6 мес.), затяжным (более 6 мес.), непрерывно-рецидивирующим (без четких периодов ремиссии длительностью до 1 года и более), латентным (скрыто приводящим к формированию клапанного порока сердца).

Симптомы ревматизма у детей

Клинические проявления ревматизма у детей многообразны и вариабельны. К основным клиническим синдромам относят ревмокардит, полиартрит, малую хорею, анулярную эритему и ревматические узелки. Для всех форм ревматизма у детей характерна клиническая манифестация спустя 1,5-4 недели после предшествующей стрептококковой инфекции.

Поражение сердца при ревматизме у детей (ревмокардит) происходит всегда; в 70-85% случаев - первично. При ревматизме у детей может возникать эндокардит, миокардит, перикардит или панкардит. Ревмокардит сопровождается вялостью, утомляемостью ребенка, субфебрилитетом, тахикардией (реже брадикардией), одышкой, болями в сердце.

Повторная атака ревмокардита, как правило, случается через 10-12 месяцев и протекает тяжелее с симптомами интоксикации, артритами, увеитами и т. д. В результате повторных атак ревматизма у всех детей выявляются приобретенные пороки сердца: митральная недостаточность, митральный стеноз, аортальная недостаточность, стеноз устья аорты, пролапс митрального клапана, митрально-аортальный порок.

У 40-60% детей с ревматизмом развивается полиартрит, как изолированно, так и в сочетании с ревмокардитом. Характерными признаками полиартрита при ревматизме у детей являются преимущественное поражение средних и крупных суставов (коленных, голеностопных, локтевых, плечевых, реже - лучезапястных); симметричность артралгии, мигрирующий характер болей, быстрое и полное обратное развитие суставного синдрома.

На долю церебральной формы ревматизма у детей (малой хореи) приходится 7-10% случаев. Данный синдром, главным образом, развивается у девочек и проявляется эмоциональными расстройствами (плаксивостью, раздражительностью, сменой настроения) и постепенно нарастающими двигательными нарушениями. Вначале изменяется почерк и походка, затем появляются гиперкинезы, сопровождающиеся нарушением внятности речи, а иногда - невозможностью самостоятельного приема пищи и самообслуживания. Признаки хореи полностью регрессируют через 2-3 месяца, однако имеют склонность к рецидивированию.

Проявления ревматизма в виде анулярной (кольцевидной) эритемы и ревматических узелков типично для детского возраста. Кольцевидная эритема представляет собой разновидность сыпи в виде колец бледно-розового цвета, локализующихся на коже живота и груди. Зуд, пигментация и шелушение кожи отсутствуют. Ревматические узелки можно обнаружить в активную фазу ревматизма у детей в затылочной области и в области суставов, в местах прикрепления сухожилий. Они имеют вид подкожных образований диаметром 1-2 мм.

Висцеральные поражения при ревматизме у детей (ревматическая пневмония, нефрит, перитонит и др.) в настоящее время практически не встречаются.

Диагностика ревматизма у детей

Ревматизм у ребенка может быть заподозрен педиатром или детским ревматологом на основании следующих клинических критериев: наличия одного или нескольких клинических синдромов (кардита, полиартрита, хореи, подкожных узелков или кольцевидной эритемы), связи дебюта заболевания со стрептококковой инфекцией, наличия «ревматического анамнеза» в семье, улучшения самочувствия ребенка после специфического лечения.

Достоверность диагноза ревматизма у детей обязательно должна быть подтверждена лабораторно. Изменения гемограммы в острую фазу характеризуются нейтрофильным лейкоцитозом, ускорением СОЭ, анемией. Биохимический анализ крови демонстрирует гиперфибриногенемию, появление СРБ, повышение фракций α2 и γ-глобулинов и сывороточных мукопротеинов. Иммунологическое исследование крови выявляет повышение титров АСГ, АСЛ-О, АСК; увеличение ЦИК, иммуноглобулинов А, М, G, антикардиальных антител.

При ревмокардите у детей проведение рентгенографии грудной клетки выявляет кардиомегалию, митральную или аортальную конфигурацию сердца. Электрокардиография при ревматизме у детей может регистрировать различные аритмии и нарушения проводимости (брадикардию, синусовую тахикардию, атриовентрикулярные блокады, фибрилляцию и трепетание предсердий). Фонокардиография позволяет зафиксировать изменения тонов сердца и шумы, свидетельствующие о поражении клапанного аппарата. В выявлении приобретенных пороков сердца при ревматизме у детей решающая роль принадлежит ЭхоКГ.

Дифференциальную диагностику ревмокардита проводят с неревматическими кардитами у детей, врожденными пороками сердца, инфекционным эндокардитом. Ревматический полиартрит необходимо отличать от артритов другой этиологии, геморрагического васкулита, СКВ. Наличие у ребенка церебрального синдрома требует привлечения к диагностике детского невролога и исключения невроза, синдрома Туретта, опухолей мозга и др.

Лечение ревматизма у детей

Терапия ревматизма у детей должна быть комплексной, непрерывной, длительной и поэтапной.

В острой фазе показано стационарное лечение с ограничением физической активности: постельный режим (при ревмокардите) или щадящий режим при других формах ревматизма у детей. Для борьбы со стрептококковой инфекцией проводится антибактериальная терапия препаратами пенициллинового ряда курсом 10-14 дней. С целью подавления активного воспалительного процесса назначаются нестероидные (ибупрофен, диклофенак) и стероидные противовоспалительные препараты (преднизолон). При затяжном течении ревматизма у детей в комплексную терапию включаются базисные препараты хинолинового ряда (гидроксихлорохин, хлорохин).

На втором этапе лечение ревматизма у детей продолжается в ревматологическом санатории, где проводится общеукрепляющая терапия, ЛФК, грязелечение, санирование очагов инфекции. На третьем этапе наблюдение ребенка специалистами (детским кардиологом-ревматологом, детским стоматологом, детским отоларингологом) организуется в условиях поликлиники. Важнейшим направлением диспансерного наблюдения служит антибиотикопрофилактика рецидивов ревматизма у детей.

Прогноз и профилактика ревматизма у детей

Первичный эпизод ревмокардита сопровождается формированием пороков сердца в 20-25% случаях; однако возвратный ревмокардит не оставляет шансов избежать повреждения клапанов сердца, что требует последующего кардиохирургического вмешательства. Летальность от сердечной недостаточности, обусловленной пороками сердца, доходит до 0,4-0,1%. Исход ревматизма у детей во многом определяется сроками начала и адекватностью терапии.

Первичная профилактика ревматизма у детей предполагает закаливание, полноценное питание, рациональную физическую культуру, санацию хронических очагов инфекции (в частности, своевременную тонзиллэктомию). Меры вторичной профилактики направлены на предупреждение прогрессирования ревматизма у детей, перенесших ревматическую лихорадку, и включают введение пенициллина пролонгированного действия.

Малая хорея

Малая хорея — неврологическое расстройство, сопровождающееся беспорядочными мышечными сокращениями и двигательными нарушениями. Симптомы заболевания протекают в виде атак гиперкинетической активности; отмечаются психоэмоциональные нарушения. Диагноз выставляется на основании клинической картины, лабораторных данных, МРТ или КТ, электромиографии, ЭЭГ. Лечение заключается в назначении приема антибиотиков, нестероидных противовоспалительных препаратов, глюкокортикостероидов, нейролептиков. Также могут применяться мощные гормональные препараты, противосудорожные медикаменты.

Малая хорея — заболевание, которое проявляется в виде гиперкинезов, развивающихся вследствие поражения структур, отвечающих за мышечный тонус и координацию движений. Лечение патологического процесса находится в компетенции врача-невролога. Болезнь чаще всего выявляется в детском возрасте на фоне ревматических изменений. Девочки болеют чаще - это связано с гормональными особенностями организма и выработкой женских половых гормонов. Наибольшее значение в течении болезни имеет вовлечение в патологический процесс мозжечка и стриарных структур мозга. Продолжительность хореической атаки составляет примерно 12 недель, может затягиваться и до 5-6 месяцев, реже на годы (1-2). Возможны рецидивы заболевания.

Причины

Малая хорея чаще всего прогрессирует в 10-12 лет, на фоне перенесенной стрептококковой инфекции (ангины, фарингита или тонзиллита), после появления осложнений инфекционных процессов. Спровоцировать развитие болезни может ревматизм. Специалисты отмечают наследственную или семейную предрасположенность к прогрессированию заболевания. Современная неврология пока до конца не изучила природу данного неврологического расстройства. До сих пор ведутся исследования в этой области, которые должны раскрыть все особенности малой хореи и многих других неврологических нарушений.

Факторы риска заболевания: неблагоприятная наследственность; гормональные нарушения; ревматизм; наличие кариозных дефектов и слабого иммунитета; психологические отклонения; хронические инфекционные процессы, особенно, если они локализуются в органах верхних дыхательных путей. Патологическим субстратом малой хореи выступают поврежденные в результате воспалительных, дегенеративных и сосудистых изменений ткани нервной системы.

Симптомы малой хореи

Клиническая картина при малой хорее характеризуется различными проявлениями. Отмечаются приступы гиперкинетической активности, сменяющиеся нормальным поведением и стабилизацией состояния. У пациентов возникают некоординированные движения, снижается мышечный тонус, наблюдается психоэмоциональная неустойчивость, повышенная нервозность, склонность к раздражению, плаксивость.

Основные симптомы патологического процесса могут продолжаться несколько недель и более. Пациенты издают странные звуки (гиперкинез гортани), которые привлекают внимание окружающих и пугают их, поэтому большинство детей, страдающих данной неврологической патологией, не могут учиться в школе, а при частых рецидивах они вынуждены находиться на домашнем обучении. Гиперкинезы охватывают мышцы лица, конечностей, всего тела; в конце движения отмечается непродолжительное замирание.

При малой хорее могут развиваться нарушения психики. У пациентов возникает эмоциональная лабильность, повышенная тревожность, отмечается снижение памяти и возможности сконцентрировать внимание. Эти проявления развиваются в самом начале заболевания и сохраняются между гиперкинетическими атаками. Выраженность гиперкинеза различна. Иногда больные дети мало чем отличаются от своих здоровых сверстников. Подобно детям с СДВГ, дети с малой хореей неусидчивые, беспокойные, слишком активные. У некоторых пациентов выявляются нарушения глотания, проблемы с дикцией.

Осложнениями ревматического процесса являются приобретенные пороки сердца (митральный стеноз, аортальная недостаточность). Последствиями заболевания также могут являться общая слабость, нарушения сна, нервно-психические нарушения и пр.

При обращении больного с подозрением на малую хорею невролог внимательно изучает анамнез, проводит осмотр, назначает соответствующие лабораторные и диагностические исследования. В первую очередь, врач определяет, присутствуют ли у больного признаки ревматического поражения организма; ищет симптомы сопутствующих патологий (ревмокардит, полиартрит); назначает дополнительные исследования. Лабораторные анализы крови позволяют определять маркеры стрептококковой инфекции (антистептолизина-О, С-реактивного белка, ревматоидного фактора), а с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) можно определить диффузное появление медленных волн биоэлектрической активности мозга больного человека.

Также проводится изучение спинномозговой жидкости (она не изменена); назначается электромиография, которая дает информацию о биопотенциалах скелетной мускулатуры и нарушениях в их работе, характерных именно для этой патологии. Для исключения очаговых изменений в церебральных структурах применяются МРТ или КТ головного мозга, которые могут выявлять неспецифические изменения сигнала в области скорлупы и хвостатых ядер. ПЭТ головного мозга в активной стадии малой хореи определяет усиленный метаболизм глюкозы в полосатом теле и таламусе. Заболевание дифференцируют от тиков, имеющих более стереотипное течение (локальное поражение и отрицательный симптом Гордона); вирусных энцефалитов и дисметаболических энцефалопатий.

Лечение малой хореи

Сегодня возможности неврологии позволяют заподозрить развитие малой хореи еще задолго до появления выраженной симптоматики. Для этого необходимо пройти диагностику и обратиться к опытному неврологу или генетику. Лечение должно охватывать как причины, так и признаки болезни, быть комплексным и максимально современным.

Малая хорея может сопровождаться психическими нарушениями. Больные дети часто бывают агрессивны, неуживчивы, упрямы, что требует индивидуальной психоэмоциональной корректировки и долгой работы с детскими психологами, психиатрами и детскими неврологами. Специалисты назначают иммунодепрессанты, успокоительные средства, позволяющие улучшить сон больного, снять тревожность, повысить социальную адаптацию.

Для устранения признаков малой хореи назначаются гормональные препараты, противовоспалительные, антибактериальные средства. Применяются нейролептики, снотворные, противосудорожные медикаменты. Пациенты с малой хореей нуждаются в постоянном профессиональном контроле и диагностическом наблюдении.

В остром периоде пациент должен находиться в постели, не переутомляться; пребывать в отдельной комнате, где нет никаких световых, звуковых раздражителей. Больные нуждаются в постоянном уходе и внимании. Если седативные препараты не позволяют купировать приступ гиперкинеза, то назначаются кортикостероиды. Применяются и антигистаминные средства.

Прогноз и профилактика при малой хорее

Малая хорея не представляет особой угрозы для жизни пациента (летальный исход от нарушений в работе сердца на фоне малой хореи составляет только 1-2% от общего числа страдающих этой патологией) и при качественном лечении и уходе может самоустраняться или переходить в длительную стадию ремиссии. Но даже после полного выздоровления кратковременные рецидивы малой хореи возможны на фоне развития беременности, обострения вирусно-инфекционных процессов, особенно стрептококковой природы (стрептококки группы А).

К неспецифическим профилактическим мерам развития малой хореи относится своевременная и адекватная антибиотикотерапия у пациентов с ревматизмом и другими стрептококковыми инфекциями. Раннее выявление и лечение ревматоидных проявлений значительно снижает частоту распространения малой хореи среди детей 6-15 лет.

Синдром Туретта - симптомы и лечение

Что такое синдром Туретта? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Диордиева Максима Борисовича, психиатра со стажем в 8 лет.

Над статьей доктора Диордиева Максима Борисовича работали литературный редактор Вера Васина , научный редактор Владимир Вожжов и шеф-редактор Маргарита Тихонова

Определение болезни. Причины заболевания

Синдром Туретта (Tourette's syndrome) — это заболевание нервной системы, при котором возникают множественные двигательные и вокальные тики. Для постановки диагноза они должны присутствовать дольше года.

Впервые заболевание, похожее на синдром Туретта, было описано в 1486 году в книге «Молот ведьм». Там упоминался священник с моторными и вокальными тиками, считавшийся одержимым. В конце XIX века симптомы заболевания на примере нескольких пациентов описал вместе с коллегами французский невролог Жорж Жиль де ла Туретт, в честь которого и назван синдром [1] .

Обычно синдром Туретта проявляется уже в детстве, но часто заболевание выявляют поздно или не диагностируют вовсе, так как родители не обращают на тики должного внимания. Из-за этого маленькие пациенты не получают своевременной помощи и могут страдать не только от самих тиков, но и от психологических проблем, связанных с заболеванием. В Европе от возникновения первых симптомов синдрома Туретта до постановки диагноза проходит в среднем более 5 лет [2] .

Распространённость синдрома Туретта

Синдром Туретта очень распространён — он встречается примерно у 10 из 1000 детей. В России его диагностируют у 8 человек на 10 000 населения, им могут страдать до 5 % школьников [3] . Мужчины болеют чаще, чем женщины: соотношение между ними составляет примерно 3 к 1.

Причины синдрома Туретта

Синдром Туретта — это генетическое расстройство, которое передаётся от родителей. Однако точный механизм наследования и ген, ответственный за болезнь, не известны. Риск передачи заболевания ребёнку составляет около 50 %. В прошлом, в начале XX века, тики считались следствием психотравм, но современная медицина это отвергает, так как такое предположение не удалось доказать [4] . Психосоциальные факторы и аутоиммунные заболевания не являются причиной синдрома Туретта, но могут влиять на тяжесть течения болезни.

Существует теория, что недостаток магния в организме и связанные с ним нарушения обмена веществ могут влиять на развитие синдрома Туретта. Косвенным доказательством этого служит то, что препараты с некоторыми соединениями магния могут улучшать состояние больных. Однако большие исследования на эту тему не проводились [5] .

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением - это опасно для вашего здоровья!

Симптомы синдрома Туретта

Синдром Туретта проявляется тиками — быстрыми, внезапными, повторяющимися навязчивыми движениями или произнесением звуков. Чаще всего они возникают у мальчиков в возрасте от 4 до 11 лет. Тяжесть тиков доходит до пика примерно в 10-12 лет и ослабляется в подростковом возрасте. Большинство тиков исчезают спонтанно, но примерно у 1 % детей они сохраняются во взрослой жизни [7] .

Выделяют две основные группы тиков:

- Моторные тики — это непроизвольные движения частей тела. Самый распространённый из них — усиленное моргание. Также могут возникать подпрыгивания, постукивания по себе, развороты и повороты тела, гримасы, плевки, нецензурная жестикуляция и повторения чужих движений (копропраксия и эхопраксия).

- Вокальные, или звуковые, тики — это навязчивое произношение звуков, реже слов. Может проявляться кашлем, покашливанием, кряхтением. Иногда таких детей ошибочно лечат от бронхитов, трахеитов и бронхиальной астмы. Синдром Туретта часто ассоциируется с копролалией — внезапным высказыванием нецензурных фраз или слов, которое зачастую сопровождается копропраксией. Однако копролалия возникает только у 10 % пациентов [6] . Помимо копролалии, они могут повторять чужие слова, собственное слово или фразу (эхолалия и палилалия).

При синдроме Туретта моторные тики обязательно сочетаются с вокальными. Если присутствуют моторные тики, но нет вокальных, то стоит заподозрить другие заболевания: органическое поражение головного мозга, эпилепсию, синдром дефицита внимания (СДВГ), обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР).

У многих детей и подростков с синдромом Туретта также отмечается СДВГ, ОКР, повышенная агрессивность, тревожность и склонность к депрессиям.

При синдроме Туретта интеллектуальные способности не нарушаются. Дети с этим заболеванием могут сильно расстраиваться от подшучиваний своих сверстников. При эмоциональном напряжении, вызванном пристальным вниманием или насмешками окружающих, тики могут усиливаться.

Форма тиков при синдроме Туретта может меняться в течение суток или недели, например от лёгких единичных моторных тиков утром или в начале недели до сложных и множественных по вечерам или под конец учебной недели. Видимо, их выраженность зависит в том числе от психоэмоциональных нагрузок.

Иногда дети пытаются сдерживать тики, но такой контроль возможен лишь в некоторой степени. Когда ребёнок старается подавить тики, симптомы могут усилиться. Попытка сдержать тик вызывает выраженный дискомфорт, из-за чего возрастает тревога — тикозные движения, наоборот, немного успокаивают. Из-за стресса, тревожных состояний и усталости тики могут учащаться и усиливаться.

Патогенез синдрома Туретта

Патогенез синдрома Туретта до конца не изучен. Известно лишь, что расстройство вызвано генетическими причинами. Скорее всего, при определённых генетических факторах нарушается работа нейромедиаторных систем в подкорковых образованиях и лобной коре.

Помимо генетических факторов, в патогенезе может участвовать и органическое повреждение головного мозга, например при патологии беременности и родов, черепно-мозговых травмах или нейроинфекциях.

Основная роль в патогенезе заболевания, вероятно, принадлежит дисфункции лобных долей. Считается, что большую роль в развитии синдрома Туретта играет правая лобно-височная область, сенсомоторные отделы орбитофронтальной коры, моторная область, базальные ганглии и поясная извилина. Также важное значение имеют нарушения в кортико-стрио-таламо-кортикальном контуре — нейронных цепях, связывающих кору, базальные ганглии и таламус.

Нарушения в работе этих структур также характерны для детей с ОКР и СДВГ — эти заболевания часто сопутствуют синдрому Туретта. Даже известны генетически связанные с синдромом Туретта формы ОКР (преимущественно ОКР с навязчивыми действиями — F42.1).

Предположительно, при синдроме Туретта нарушается работа дофаминергической системы. Изменения, вероятно, затрагивают серотонин-, норадреналин-, глутамат-, холин-, ГАМКергическую и опиоидную системы. Косвенно на связь синдрома Туретта с дофамином указывает то, что тики уменьшаются при лечении препаратами, которые воздействуют на передачу нервного импульса, вызванную дофамином ( например, путём блокады постсинаптических D2-рецепторов) [2] .

Классификация и стадии развития синдрома Туретта

Синдром Туретта — это разновидность хронических тиковых (или тикозных) нарушений. В Международной классификации болезней (МКБ-10) заболевание кодируется как F95.2 Комбинированные голосовые и множественные двигательные тики.

В следующей Международной классификации болезней (МКБ-11) тики и синдром Туретта из психических расстройств перенесены в неврологические [1] .

Согласно классификации Американской психиатрической ассоциации (DSM-IV), тики подразделяются на следующие группы:

- по виду — двигательные или голосовые;

- по продолжительности — преходящие или хронические.

Преходящее тиковое расстройство — это множественные двигательные, голосовые или тики обоих видов, которые длятся от 1 до 12 месяцев. Хронические тиковые расстройства присутствуют больше года. Они могут быть одиночными или множественными, двигательными или голосовыми, но не оба вида сразу. Синдром Туретта относится к хроническому тиковому расстройству. Для постановки диагноза необходимо, чтобы множественные двигательные тики и хотя бы один голосовой тик наблюдались более года.

Стадии синдрома Туретта не выделяют. Но обычно расстройство начинается с преходящих двигательных тиков, как правило подёргивания лица, которые длятся до года. Часто это гримасничание, затем покашливание и шипение. Постепенно тики распространяются на руки, ноги и мышцы шеи. Затем, обычно через год, присоединяются вокальные тики, которые осложняют картину болезни.

Осложнения синдрома Туретта

Синдром Туретта может сопровождаться депрессией, тревожным расстройством, ОКР и СДВГ, что осложняет прогноз. Депрессия возникает из-за того, что детей с этим синдромом часто обижают и унижают. В результате у них формируется чувство одиночества и может развиться аутоагрессия, вплоть до попытки суицида. Поэтому важно не оставлять ребёнка один на один с этим расстройством: ему особенно необходима поддержка родителей и друзей.

При симптоме копролалии дети выкрикивают нецензурную брань, из-за чего могут подвергаться агрессии со стороны окружающих. Поэтому для таких пациентов очень важно организовать правильную социальную среду [7] .

Диагностика синдрома Туретта

Синдром Туретта диагностирует врач-психиатр или невролог, основываясь на наблюдении и сборе сведений об истории болезни, условиях жизни и перенесённых заболеваниях. Сейчас разрабатываются генетические карты, которые позволят с самого рождения определять совокупность генов, характерных для синдрома Туретта, но пока этот метод недоступен.

Чтобы установить диагноз «синдром Туретта», состояние должно соответствовать следующим критериям:

- присутствуют множественные двигательные тики и как минимум один голосовой тик;

- тики возникают много раз в день, почти ежедневно;

- расстройство длится более года, но необязательно непрерывно, ремиссии продолжаются меньше двух месяцев;

- симптомы появились в возрасте до 18 лет [8] .

Очень важно отличать тики при синдроме Туретта от вторичных тиков, которые появились на фоне инфекций или черепно-мозговых травм при беременности, родах или в раннем детстве. Их различают только на основе анамнеза и физикального обследования. Другие методы, например магнитно-резонансная томография и анализы крови, для диагностики синдрома Туретта не используются.

Лечение синдрома Туретта

Перед врачом всегда стоит выбор — назначать ли препараты при синдроме Туретта. При этом важно ориентироваться на состояние пациента, так как более чем в половине случаев симптомы исчезают без приёма медикаментов.

Психологическая помощь

Если тики не мешают человеку общаться, учиться и работать, то, скорее всего, принимать препараты не нужно. В такой ситуации будет полезно психологическое консультирование ребёнка и родителей. Важно рассказать родителям, что от ребёнка ни в коем случае нельзя требовать, чтобы он перестал кашлять и гримасничать, — это только усилит эмоциональное напряжение и, соответственно, тики.

В зарубежных странах, особенно в США, хорошо зарекомендовал себя метод под названием «Habit reversal training», т. е. тренировка отмены привычки [10] . Пациента учат отслеживать ощущение, предшествующее тикам, и пытаться заменить их на более приемлемые действия. Метод не избавляет от тиков, но заметно уменьшает их проявления.

Также для коррекции поведения используется когнитивно-поведенческая психотерапия [12] .

Медикаментозное лечение

Для лечения синдрома Туретта могут применяться антипсихотики (нейролептики) в невысоких дозировках, которые воздействуют на дофаминэргическую активность. Наиболее эффективны Арипипразол, Рисперидон и Галоперидол. Из них лучше всего переносится Арипипразол. Однако в российских инструкциях по лечению синдрома Туретта это лекарство не упоминается, хотя в США оно одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и активно используется в терапии. В России назначают Галоперидол и Рисперидон, а также ряд ноотропов (чаще всего гопантеновую и аминофенилмасляную кислоту) без достаточной доказательной базы.

Есть данные об эффективности Клонидина, но этот препарат опасен при передозировке. Среди возможных побочных эффектов — коллаптоидные состояния, т. е. резкое падение артериального давления, которое может привести к развитию обморока.

Существуют не подтверждённые данные об эффективности инъекции ботулотоксина в мышцы лица.

При возникновении сопутствующих заболеваний, таких как тревожно-депрессивное расстройство и ОКР, применяются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина: Сертралин, Пароксетин, Эсциталопрам. При выраженной агрессии, направленной на себя или окружающих, назначаются нормотимики (препараты лития и другие) [12] .

Транскраниальная магнитная стимуляция

В настоящее время изучается влияние транскраниальной магнитной стимуляции на синдром Туретта как у детей, так и у взрослых, но пока недостаточно данных об эффективности этого метода [11] .

Нейрохирургическое лечение

При тяжёлом течении заболевания и выраженной устойчивости к медикаментам может применяться нейрохирургический подход — глубокая стимуляция подкорковых структур головного мозга (бледного шара и таламуса). Её используют для взрослых пациентов.

Прогноз. Профилактика

Прогноз благоприятнее и заболевание чаще заканчивается ремиссией или выздоровлением, если тики появились в возрасте до 7 лет.

Синдром Туретта часто вызывает у людей страх и ассоциации, что эта особенность мешает нормально общаться с другими. Но если грамотно подойти к терапии и исключить провоцирующие факторы, расстройство может протекать вполне благоприятно. Примером служит певица Билли Айлиш. Из-за тяжести заболевания она не ходила в школу и обучалась дома. Это не помешало певице в 2019 году записать сингл, завоевавший первые места в мировых хит-парадах, а в 2021 году войти в список 100 наиболее влиятельных людей года по версии журнала Time. Также синдромом Туретта, предположительно, страдал Вольфганг Моцарт [13] .

Синдром Туретта — это генетическое заболевание, поэтому предупредить его развитие нельзя. Однако если своевременно обратиться к врачу, можно снизить тяжесть болезни и предотвратить развитие депрессии, аутоагрессии и обсессивно-компульсивного расстройства.

При сильных тиках, не поддающихся лечению и мешающих общаться, учиться или работать, пациент может пройти медико-социальную экспертизу: специалисты оценят тяжесть состояния и, при необходимости, определят группу инвалидности.

Читайте также: