Инфекция вызванная Entamoeba histolytica: диагностика, лечение, профилактика

Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 31.01.2026

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Для корректной оценки результатов ваших анализов в динамике предпочтительно делать исследования в одной и той же лаборатории, так как в разных лабораториях для выполнения одноименных анализов могут применяться разные методы исследования и единицы измерения.

Амебиаз: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

Амебиаз (амёбный колит, амёбная дизентерия) — это протозойное заболевание, которое вызывают амебы Entamoeba histolytica, являющиеся для человека патогенами. По различным данным, амебиаз занимает третье место в мире среди паразитарных болезней по числу летальных исходов (первые два места - у малярии и шистосомозов). Всемирная организация здравоохранения придерживается мнения, что по уровню смертности он уступает только малярии.

Так или иначе, заболевание опасное и при этом достаточно широко распространенное, особенно в регионах с жарким климатом.

Причины появления амебиаза

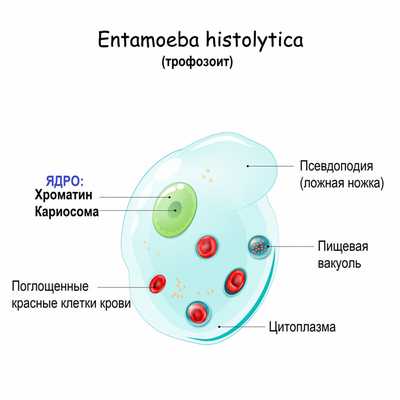

Возбудителем амебиаза является амеба Entamoeba histolytica, жизненный цикл которой включает 2 стадии - подвижную вегетативную (трофозоит) и стадию покоя (циста).

Источником инфекции служит больной человек с хронической формой амебиаза в период ремиссии или цистоноситель за счет выделяющихся с фекалиями цист. А вот пациенты с острой формой болезни или в период обострения хронического процесса опасности для окружающих не представляют, так как выделяют во внешнюю среду нестойкие вегетативные формы возбудителя.

Вегетативные формы амебы сохраняют жизнеспособность в кале не более 30 мин., а цистные формы обладают значительной стойкостью во внешней среде.

Механизм заражения — фекально-оральный: через пищу, воду или контактным путем. Некоторые исследователи утверждают, что переносчиками цист могут быть насекомые (мухи, тараканы и т.д.). Попадая в желудочно-кишечный тракт, цисты освобождаются от оболочки и трансформируются в вегетативные формы, которые проникают в стенку толстой кишки, формируя эрозии и язвы диаметром до 2-3 см (иногда язвы наблюдаются в сигмовидной и прямой кишке).

Классификация заболевания

Заболевание может протекать как в виде бессимптомного носительства, так и несовместимого с жизнью состояния, связанного с диссеминацией возбудителя.

- типичный амебиаз (амебная диарея, амебная дизентерия, острый амебный колит);

- атипичный амебиаз (латентный);

- молниеносный амебиаз (фульминантный).

- неосложненный;

- с кишечными осложнениями (кишечным кровотечением, перфорацией кишечника; стриктурами кишечника, полипозом);

- с внекишечными осложнениями (с абсцессом печени, легких, гепатитом, поражением кожного покрова и др.).

- острый амебиаз (до 3 месяцев);

- хронический амебиаз (более 3 месяцев).

Симптомы амебиаза

Продолжительность инкубационного периода, когда больной еще не подозревает об инфекционном процессе и чувствует себя удовлетворительно, составляет от 1 недели до нескольких месяцев с момента заражения.

Манифестный период кишечного амебиаза начинается с диареи - сначала 4-5 раз в сутки, а затем до 7-15. В каловых массах присутствует слизь и вкрапления крови (симптом «малинового желе»). Больные жалуются на боль в нижней части живота, носящую схваткообразный характер, температура остается в пределах нормы, в редких случаях поднимается до субфебрильных значений. При поражении прямой кишки (амебный проктит) возникают тенезмы (сильная тянущая боль без выделения кала). У детей младшего возраста к перечисленным симптомам часто добавляются рвота и выраженное обезвоживание. Процесс продолжает оставаться острым на протяжении 5-6 недель, а затем регрессируют: кал приобретает оформленный вид, в нем отсутствуют примеси, абдоминальная боль уменьшается.

Однако следует заметить, что случаи выздоровления от острого кишечного амебиаза без специфического антипаразитарного лечения встречаются редко.

Поэтому речь идет не о выздоровлении, а о периоде ремиссии, когда симптомов нет, а амебы в организме есть. Ремиссия может продолжаться в течение нескольких месяцев, а затем болезнь снова обостряется и процесс принимает хроническую форму.

Хронический амебиаз может быть рецидивирующим и непрерывным. В первом случае на смену обострениям с расстройством стула и болью в правом подреберье приходят ремиссии, во время которых наблюдаются эпизодическое урчание в животе и небольшой метеоризм. Во втором случае - при непрерывном хроническом амебиазе - пациенты отмечают периодические боли в животе, внезапно возникающую тошноту и время от времени появляющийся жидкий стул. Для этой формы характерны расстройства всех видов обмена (истощение, гиповитаминоз, эндокринопатии, анемия и т.д.).

Фульминантный амебиаз характеризуется выраженной интоксикацией, обширным изъязвлением слизистой оболочки кишечника, кровотечениями, перфорацией кишечника с развитием перитонита.

Внекишечный амебиаз отличается разнообразием проявлений, поскольку поражение может затронуть любой орган.

В большинстве случаев патологический процесс разворачивается в печени и носит название амебного абсцесса печени. Симптомокомплекс включает лихорадку, озноб, ночной гипергидроз (обильное выделение пота), боль в правом подреберье, а при крупных абсцессах дополняется желтухой.

Поражение легких (амебная пневмония) протекает с воспалительными изменениями в легочной ткани и развивается либо в результате прорыва абсцесса печени, либо гематогенным путем. Пациенты испытывают боль в груди, жалуются на одышку, озноб, кашель с отделением мокроты, в которой может присутствовать гной и кровь.

Амебный менингоэнцефалит протекает с симптомами выраженной интоксикации, множественными абсцессами, имеет острое начало и высокий процент летальности.

Кожный амебиаз характеризуется формированием язв с неровными краями на коже промежности, половых органов, в области свищевых ходов, послеоперационных ран.

Диагностика амебиаза

Поскольку амебиаз продолжает считаться болезнью жаркого климата, отечественные врачи не всегда диагностируют ее сразу, путая с другими кишечными патологиями. Это чревато несвоевременно начатой терапией и риском развития осложнений. Поэтому крайне важен тщательный сбор анамнеза, который включает эпидемиологическую информацию, и применение необходимых диагностических мероприятий.

- Микроскопическое исследование фекалий для выявления вегетативных форм и цист.

- Скрининговое исследование для качественного обнаружения ДНК возбудителей протозойных инвазий в клинических образцах кала методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Синонимы: Анализ кала на простейших. Proto-screen for identification of intestinal parasitosis (giardiasis, amebiasis, blastocyst invasion, cryptosporidiosis, isosporosis), PCR. Краткая характеристика исследования &laqu.

Амебиаз

Амебиаз - паразитарное заболевание, вызываемое гистолитической амебой и протекающее с кишечными и внекишечными проявлениями. Кишечный амебиаз характеризуется обильным слизистым стулом с примесью крови, болью в животе, тенезмами, похуданием, анемией; внекишечный - формированием абсцессов печени, легких, головного мозга и пр. Диагноз амебиаза основан на данных клинической картины, ректороманоскопии, колоноскопии, микроскопии мазков содержимого абсцессов, серологического исследования, рентгенографии. В лечении амебиаза применяются медикаментозные средства (просветные и системные тканевые амебоциды, антибиотики), хирургические методы (вскрытие и дренирование абсцессов, резекция кишки).

МКБ-10

Общие сведения

Амебиаз - протозойная инфекция, проявляющаяся язвенным процессом в толстом кишечнике и поражением внутренних органов с образованием абсцессов. Амебиаз наиболее широко распространен в регионах с тропическим и субтропическим климатом; по уровню смертности среди паразитарных инфекций он занимает второе место в мире после малярии. В последние годы в связи со значительным ростом миграции и зарубежного туризма увеличилось число завозных случаев амебиаза в России. Амебиаз регистрируется в виде спорадических случаев, эпидемические вспышки редки. Амебиазом преимущественно поражаются пациенты среднего возраста.

Причины амебиаза

Возбудитель амебиаза - гистолитическая амеба (Entamoeba histolytica) относится к патогенным простейшим и имеет две стадии жизненного цикла: стадию покоя (цисту) и вегетативную (трофозоит), сменяющие друг друга в зависимости от условий существования. Вегетативные формы амебы (предцистная, просветная, большая вегетативная и тканевая) очень чувствительны к изменению температуры, влажности, рН, поэтому быстро погибают во внешней среде. Цисты проявляют значительную устойчивость вне организма человека (в почве сохраняются до 1 месяца, в воде - до 8 месяцев).

Зрелые цисты, попав в нижние отделы ЖКТ, трансформируются в непатогенную просветную форму, обитающую в просвете толстой кишки, питающуюся детритом и бактериями. Это стадия бессимптомного носительства амеб. В дальнейшем просветная форма либо инцистируется, либо превращается в большую вегетативную форму, которая за счет наличия протеолитических ферментов и специфических протеинов внедряется в эпителий кишечной стенки, переходя в тканевую форму. Большая вегетативная и тканевая формы патогенны, обнаруживаются при остром амебиазе. Тканевая форма паразитирует в слизистом и подслизистом слоях стенки толстой кишки, вызывая разрушение эпителия, нарушение микроциркуляции, образование микроабсцессов с дальнейшим некрозом тканей и множественными язвенными поражениями. Патологический процесс в кишечнике при амебиазе распространяется чаще всего на слепую и восходящую части толстой кишки, реже на сигмовидную и прямую кишку. Гистолитические амебы в результате гематогенной диссеминации способны попадать в печень, легкие, головной мозг, почки, поджелудочную железу с образованием в них абсцессов.

Основной источник заражения амебой - больные хронической формой амебиаза в период ремиссии, а также реконвалесценты и носители цист. Переносчиками цист амеб могут быть мухи. Пациенты с острой формой или с рецидивом хронического амебиаза не представляют эпидемической опасности, так как выделяют нестойкие во внешней среде вегетативные формы амеб. Заражение происходит фекально-оральным путем при попадании в ЖКТ здорового человека инфицированных зрелыми цистами пищевых продуктов и воды, а также бытовым путем через загрязненные руки. Кроме этого, возможна передача амебиаза при анальных половых сношениях, главным образом, среди гомосексуалистов.

Факторами риска заражения амебиазом служат несоблюдение личной гигиены, низкий социально-экономический статус, проживание в районах с жарким климатом. Развитие амебиаза может быть спровоцировано иммунодефицитным состоянием, дисбактериозом, несбалансированным питанием, стрессом.

Симптомы амебиаза

Инкубационный период амебиаза продолжается от 1 недели до 3-х месяцев (обычно 3-6 недель). По выраженности симптомов амебиаз может быть бессимптомным (до 90% случаев) или манифестным; по длительности заболевания - острым и хроническим (непрерывным или рецидивирующим); по тяжести течения - легким, средней тяжести, тяжелым. В зависимости от клинической картины выделяют 2 формы амебиаза: кишечную и внекишечную (амебные абсцессы печени, легких, мозга; мочеполовой и кожный амебиаз). Амебиаз может проявляться в виде микст-инфекции с другими протозойными или бактериальными кишечными инфекциями (например, дизентерией), гельминтозами.

Кишечный амебиаз является основной, наиболее распространенной формой заболевания. Ведущим симптомом кишечного амебиаза становится диарея. Стул обильный, жидкий, сначала калового характера с примесью слизи до 5-6 раз в сутки; затем испражнения приобретают вид желеобразной массы с примесью крови, а частота дефекации увеличивается до 10-20 раз в сутки. Характерны постоянные нарастающие боли в животе, в подвздошной области, больше справа. При поражении прямой кишки беспокоят мучительные тенезмы, при поражении червеобразного отростка - возникают симптомы аппендицита. Может отмечаться умеренное повышение температуры, астеновегетативный синдром. Острота процесса при кишечном амебиазе стихает через 4-6 недель, после чего наступает продолжительная ремиссия (несколько недель или месяцев).

Самопроизвольное выздоровление происходит крайне редко. Без лечения вновь развивается обострение, и кишечный амебиаз приобретает хроническое рецидивирующее или непрерывное течение (длительностью до 10 и более лет). Хронический кишечный амебиаз сопровождается расстройствами всех видов обмена: гиповитаминозом, истощением, вплоть до кахексии, отеками, гипохромной анемией, эндокринопатиями. У ослабленных больных, детей раннего возраста и беременных может развиться молниеносная форма кишечного амебиаза с обширными изъязвлениями толстой кишки, токсическим синдромом и летальным исходом.

Из внекишечных проявлений амебиаза наиболее частым является амебный абсцесс печени. Для него характерны одиночные или множественные гнойники без пиогенной оболочки, локализующиеся чаще всего в правой доле печени. Заболевание начинается остро - с озноба, гектической лихорадки, обильного потоотделения, болей в правом подреберье, усиливающихся при кашле, перемене положения тела. Состояние больных тяжелое, печень резко увеличена и болезненна, кожные покровы землистого оттенка, иногда развивается желтуха. Амебиаз легких протекает в виде плевропневмонии или абсцесса легкого с лихорадкой, болью в грудной клетке, кашлем, кровохарканьем. При амебном абсцессе головного мозга (амебном менингоэнцефалите) наблюдается очаговая и общемозговая неврологическая симптоматика, выраженная интоксикация. Кожный амебиаз возникает вторично у ослабленных больных, проявляется образованием малоболезненных эрозий и язв с неприятным запахом в перианальной области, на ягодицах, в зоне промежности, на животе, вокруг свищевых отверстий и послеоперационных ран.

Кишечный амебиаз может протекать с различными осложнениями: перфорацией кишечной язвы, кровотечением, некротическим колитом, амебным аппендицитом, гнойным перитонитом, стриктурой кишки. При внекишечной локализации не исключается прорыв абсцесса в окружающие ткани с развитием гнойного перитонита, эмпиемы плевры, перикардита или формированием свищей. При хроническом амебиазе в стенке кишки вокруг язвы формируется специфическое опухолевидное образование из грануляционной ткани - амебома, приводящая к обтурационной кишечной непроходимости.

Диагностика амебиаза

При диагностике кишечного амебиаза учитываются клинические признаки, эпидемиологические данные, результаты серологических исследований (РНГА, РИФ, ИФА), ректороманоскопии и колоноскопии. Эндоскопически при амебиазе обнаруживаются характерные язвы слизистой оболочки кишечника на разных стадиях развития, при хронических формах - рубцовые стриктуры толстой кишки. Лабораторным подтверждением кишечного амебиаза служит выявление тканевой и большой вегетативной форм амебы в испражнениях больного и отделяемом дна язв. Присутствие цист, просветных и прецистных форм возбудителя свидетельствует об амебном носительстве. Серологические реакции показывают наличие специфических антител в сыворотке крови больных амебиазом.

Внекишечные амебные абсцессы помогает визуализировать комплексное инструментальное обследование, включающее УЗИ органов брюшной полости, радиоизотопное сканирование, обзорную рентгенографию грудной клетки, КТ головного мозга, лапароскопию. Обнаружение в содержимом абсцессов патогенных форм возбудителя является доказательством его амебного происхождения. Дифференциальную диагностику амебиаза проводят с дизентерией, кампилобактериозом, балантидиазом, шистосомозом, болезнью Крона, неспецифическим язвенным колитом, псевдомембранозным колитом, новообразованиями толстой кишки; у женщин - с эндометриозом толстой кишки. Амебные абсцессы внекишечной локализации дифференцируют от абсцессов другой этиологии (эхинококкоза, лейшманиоза, туберкулеза).

Лечение амебиаза

Лечение амебиаза проводится амбулаторно, госпитализация необходима при тяжелом течении и внекишечных проявлениях. Для лечения бессимптомного носительства и профилактики рецидивов применяются просветные амебоциды прямого действия (этофамид, дилоксанида фуроат, препараты йода, мономицин). В терапии кишечного амебиаза и абсцессов различной локализации эффективны системные тканевые амебоциды (метронидазол, тинидазол, орнидазол). Для купирования колитического синдрома, ускорения репаративных процессов и элиминации патогенных форм амеб назначают йодхлороксихинолин. При непереносимости метронидазола показано использование антибиотиков (доксициклина, эритромицина). Сочетание препаратов, их дозы и длительность терапии определяется формой и тяжестью заболевания.

В отсутствие эффекта от консервативной тактики и угрозе прорыва абсцесса может потребоваться хирургическое вмешательство. При мелких амебных абсцессах возможно проведение пункции под контролем УЗИ с аспирацией содержимого или вскрытие с дренированием абсцесса и последующим введением в его полость антибактериальных и амебоцидных препаратов. При выраженных некротических изменениях вокруг амебной язвы или кишечной непроходимости выполняют резекцию кишки с наложением колостомы.

Прогноз и профилактика амебиаза

При своевременном специфическом лечении в большинстве случаев прогноз кишечного амебиаза благоприятный. В случае поздней диагностики амебных абсцессов других органов имеется риск летального исхода. Профилактика амебиаза включает раннее выявление и полноценное лечение больных и амебоносителей, соблюдение санитарно-гигиенического режима в быту, обеспечение качественного водоснабжения и очистки сточных вод, контроль безопасности пищевых продуктов, санитарное просвещение.

Энтеровирусные инфекции

Энтеровирусные инфекции - это группа инфекционных заболеваний, развивающихся при поражении человека вирусами рода Enterovirus, характеризующаяся многообразием клинических проявлений. Заражение энтеровирусами может произойти пищевым путем, реже - аэрозольным. Характерны высокая температура, недомогание, диарея, полиморфные кожные высыпания. Энтеровирусные инфекции могут протекать в виде герпангины, миалгии, вирусного менингита. К редким формам относятся энтеровирусный панкреатит, нефрит, энцефалит, перикардит и поражение глаз. Диагностика основана на выявлении возбудителя в биологических средах. Лечение в основном симптоматическое.

Термином "энтеровирусные инфекции" обозначают различные заболевания, вызываемые энтеровирусами Коксаки и ECHO и протекающие с поражение слизистых оболочек, кожи, мышц, нервной системы. Восприимчивость всеобщая, однако массовые вспышки обычно регистрируются в детских коллективах. Большинство детей переносит хотя бы один эпизод энтеровирусной инфекции в возрасте до 5 лет. В разных регионах процентное соотношение здоровых носителей колеблется в пределах 17-46%.

Причины

Инактивация энтеровирусов происходит при нагревании до 50°С, при высушивании, действии ультрафиолета, дезинфекции раствором формальдегида (0,3%), хлорсодержащими средствами. Резервуаром и источником энтеровирусных инфекций является больной человек или носитель. Заразность отмечается на протяжении недель и месяцев, пик выделения возбудителя приходится на первые дни клинических проявлений. Энтеровирусы передаются с помощью фекально-орального механизма пищевым путем.

Чаще всего заражение происходит при употреблении в пищу загрязненных вирусами овощей. Вирусы попадают на овощи и фрукты при удобрении необеззараженными сточными водами. Некоторые энтеровирусы выделяются с секретом слизистых оболочек дыхательных путей, что может способствовать реализации аэрозольного механизма передачи. Отмечаются случаи заражения контактно-бытовым путем (загрязненные руки, предметы быта, личной гигиены). В случае заражения энтеровирусной инфекцией беременной женщины возможна вертикальная передача возбудителя ребенку. Естественная восприимчивость человека к энтеровирусам высокая, иммунитет обычно типоспецифический, в редких случаях может отмечаться перекрестный.

Классификация

В связи с полиморфизмом клинической симптоматики единая классификация энтеровирусов отсутствует. В нашей стране применяют классифицирование по формам заболевания: типичным и атипичным. К типичным формам течения энтеровирусной инфекции относят герпангину, эпидемическую миалгию, экзантему, асептический серозный менингит.

Кроме того, заболевание может протекать в катаральной, энцефалической, спинальной (полиомиелитоподобной) форме. К атипичным формам также относится энтеровирусный увеит, нефрит, панкреатит, энцефаломиокардит новорожденных, инаппарантную и малую формы, микст-инфекции.

Симптомы энтеровирусных инфекций

Инкубационный период энтеровирусных инфекций может продолжаться 2-7 дней. Клиника заболевания настолько разнообразна, что можно предположить присутствие нескольких различных патологий. Самые распространенные признаки: интоксикация, повышение температуры, катаральная и абдоминальная симптоматика, полиморфная экзантема.

При остром начале лихорадка может быстро нарастать и достигать 39-40 градусов, после чего сохраняться на протяжении нескольких дней, сопровождается симптомами общей интоксикации (слабость, головная боль, миалгии, возможна рвота и тошнота центрального генеза). Может отмечаться энтеритная диарея. Лихорадка может протекать волнообразно, в особенности при рецидивирующем течении инфекции. При внешнем осмотре отмечают гиперемию лица, инъекции склер, на слизистой ротоглотки отмечают умеренное покраснение, на задней стенке глотки - зернистость. Могут отмечаться разнообразные высыпания.

Энтеровирусная ангина

Для энтеровирусной герпангины характерна гиперемированность миндалин и небных дужек, возникающая на фоне общей лихорадочной реакции. Вскоре на пораженной слизистой зева образуются герпетоподобные пузырьки, которые лопаются и образуют участки эрозий, покрытые сероватым налетом и имеющие гиперемированный ободок по краю. Пузырьки и эрозии склонны к распространению и слиянию. В течение последующих дней элементы энантемы постепенно заживают. Герпангина нередко сочетается с серозным менингитом.

Эпидемическая миалгия

Эпидемическая миалгия, которую так же называют плевродинией, болезнью Сюльвеста-Финсена и борнхольской болезнью, проявляется, помимо общих признаков инфекции, приступами мышечных болей (являющихся симптомом миозита). Болезненность отмечается в мышцах груди, живота и конечностей. Болевой симптом при энтеровирусном поражении довольно разнообразен по течению. При развитии миозита грудной мускулатуры возможны затруднения дыхания, боль в мышцах брюшной стенки иногда имитирует клинику «острого живота». Как правило, боли длятся около 2-3 дней, после чего стихают. Могут отмечаться случаи рецидива миалгий.

Энтеровирусный менингит

Вирусный менингит представляет собой наиболее распространенную и тяжелую форму энтеровирусной инфекции. Как и всякое воспаление мозговой оболочки, характеризуется положительными менингеальными симптомами: ригидность затылочных мышц, симптомы Брудзинского и Кернига. Пациенты обычно апатичны, вялы, может отмечаться повышенная чувствительность к свету, звукам. Иногда отмечают судороги, психоэмоциональное возбуждение, сознание, как правило, сохранено. Менингеальная симптоматика и повышенная температура тела сохраняется обычно не более 4-7 дней.

Энтеровирусная экзантема

Может как проявляться самостоятельным преимущественным симптомокомплексом, так и сопровождать другие формы энтеровирусных инфекций (серозный менингит, герпангину). Сыпь появляется на 2-3 день лихорадки и интоксикации, локализуется преимущественно на лице, туловище, конечностях, стопах. Сыпь полиморфна, может напоминать экзантему при кори, скарлатине или краснухе, быть розеолезной, пятнисто-папулезной, петехиальной. Часто экзантема сопровождается энантемой в ротовой полости. Могут отмечаться симптомы конъюнктивита, менингизм.

Энтеровирусная лихорадка

Энтеровирусная инфекция может протекать без каких-либо местных проявлений, единственным симптомом при этом является лихорадка и общая интоксикация. Такую форму еще называют малой болезнью, либо летним гриппом. По типу гриппозного поражения также протекает катаральная (респираторная) форма энтеровирусной инфекции. Лихорадка сопровождается сухим кашлем, саднением в горле и умеренной гиперемией зева, ринитом с серозно-слизистым отделяемым.

Энцефаломиокардит новорожденных

Наиболее тяжело протекает энцефаломиокардит новорожденных. Лихорадка может как присутствовать (обычно имеет двухволновый характер), так и отсутствовать. Отмечается общая выраженная слабость, вялость, сонливость, анорексия, рвота. Кожные покровы цианотичны, одышка, тахикардия. При перкуссии сердца отмечается расширение его границ, при аускультации слышны глухие аритмичные тоны, систолический шум. Печень увеличена, отмечаются отеки. При энцефаломиокардите высока вероятность развития судорожного синдрома, комы. Довольно сложно поддается дифференциальной диагностике с паралитической формой полиомиелита энтеровирусный миелит. Основное отличие - более легкое и кратковременное течение, нередко последующее восстановление двигательной функции.

Энтеровирусная диарея

Вирусный гастроэнтерит характеризуется многократной энтеритной диареей на фоне субфебрилитета, реже - лихорадки. Отмечается боль в животе (преимущественно в правой подвздошной области) со вздутием, может отмечаться рвота. Нередко энтеритная симптоматика сочетается с катаральными явлениями. Может обнаруживаться гепатолиенальный синдром. Заболевание обычно продолжается от нескольких дней до двух недель.

Вирусный конъюнктивит

Для энтеровирусного геморрагического конъюнктивита характерное острое, внезапное начало, отмечается боль в глазах, слезоточивость, светобоязнь. При осмотре конъюнктива гиперемирована, отмечаются многочисленные кровоизлияния, серозные или серозно-гнойные обильные выделения, веки выражено отечны. Первоначально поражается один глаз, позднее заболевание распространяется на второй.

Помимо вышеназванных форм, энтеровирусная инфекция может проявляться в виде энцефалита, безжелтушного гепатита, лимфаденитов различных групп лимфоузлов, поражать сердечную сумку (перикардит), брыжейку кишечника, провоцировать развитие других заболеваний.

Осложнения

Энтеровирусная инфекция, протекающая в форме менингита, менингоэнцефалита, энцефаломиокардита новорожденных, может осложниться отеком мозга, эпилептоидными припадками, психическими расстройствами. Тяжело протекающая инфекция может способствовать развитию пневмонии, острой дыхательной недостаточности.

Диагностика

Выделение возбудителя из крови, секрета слизистой носоглотки, ликвора или испражнений и вирусологическое исследование возможно, но в широкой клинической практике применяется редко ввиду сложности, длительности и малой диагностической ценности, поскольку выявление и идентификация энтеровируса не всегда является доказательством того, что именно этот возбудитель является этиологической причиной заболевания (в связи с высокой частотой бессимптомного носительства энтеровирусов среди населения).

Основной методикой специфической диагностики энтеровирусов является выявление 4-кратного и большего нарастания титра антител к возбудителю в парных сыворотках. Антитела выявляют с помощью РСК и РТГА.

Лечение энтеровирусных инфекций

Этиотропное лечение для энтеровирусных инфекций не разработано, терапия включает применение дезинтоксикационной терапии и симптоматических средств по показаниям. Тяжелая форма инфекции с поражением нервной системы является показанием к назначению кортикостероидных препаратов и мочегонных средств для коррекции водно-электролитного и кислотно-щелочного баланса. При развитии угрожающих жизни состояний может потребоваться интенсивная терапия и реанимационные меры.

Для стабилизации сосудистого тонуса и улучшения реологических характеристик крови назначают винпоцетин, пентоксифиллин активно применяют витаминотерапию. В зависимости от симптоматики назначают анальгетики, седативные препараты. Развитие вторичной бактериальной инфекции является показанием к назначению курса антибиотикотерапии в соответствии с чувствительностью бактерий к препаратам.

Прогноз и профилактика

Энтеровирусные инфекции преимущественно протекают легко, либо в среднетяжелой форме, выздоровление наступает в сроки от нескольких дней, до 2-3 недель. Прогноз ухудшается в случае тяжелого течения, развития осложнений. Некоторые осложнения энтеровирусной инфекции (в основном со стороны нервной системы) могут закончиться летальным исходом, либо оставить после себя неустранимые функциональные нарушения.

Общая профилактика энтеровирусных инфекций включает мероприятия по контролю над загрязненностью объектов окружающей среды канализационными отходами, соблюдением санитарно-гигиенических требований при обезвреживании сточных вод, предоставлением населению пищевых продуктов должной степени эпидемической безопасности.

Индивидуальная профилактика заключается в строгом следовании правилам личной гигиены, необходимой обработке пищевых продуктов. Специфических мер профилактики энтеровирусных инфекций не разработано. Детям до 3 лет, имевшим контакт с больным, назначается интерферон и иммуноглобулин интраназально на 7 дней. В очаге инфекции производится комплекс дезинфицирующих мероприятий.

Амебиаз у детей

Амебиаз у детей — это протозойная инвазия, вызванная патогенными штаммами Entamoeba histolytica и характеризующаяся воспалительно-язвенными поражениями кишечника, осложнениями со стороны других органов. Заболевание проявляется схваткообразными болями в животе, многократным стулом со слизисто-кровянистыми примесями, интоксикационным синдромом. Для диагностики инфекции выполняют микроскопию кала, серологические реакции, инструментальную визуализацию брюшной полости (УЗИ, колоноскопия). Лечение включает этиотропные противопротозойные препараты, симптоматические средства, пробиотики.

По данным ВОЗ, амебиазом заражены около 10% детей, причем большинство из них проживают в эндемичных регионах: Индии, Южной и Западной Африке, Центральной Америке. В России эндемичными областями являются Приморье, Закавказье. В последние годы эпидемиологическая ситуация ухудшается, что связано с завозом амебиаза путешественниками, мигрантами, беженцами. Инфицирование амебами возможно во всех возрастных группах, но чаще заражаются дети старше 5 лет.

Возбудителем амебиаза является дизентерийная амеба — Entamoeba histolytica, которая принадлежит к типу Sacromastigophora, отряду Amoebidae. Одноклеточный микроорганизм не имеет прочной клеточной стенки, произвольно изменяет форму клетки, активно передвигается с помощью ложноножек. Возбудитель имеет 3 формы: тканевую, которая живет в паренхиме внутренних органов, просветную, обитающую в кишечнике, и цисты, окруженные защитной оболочкой.

Заражение детей амебиазом имеет фекально-оральный механизм. Основным фактором передачи являются пищевые продукты, особенно овощи и фрукты, которые были плохо помыты и не прошли термическую обработку. Реже источником инвазии становится вода из неизвестных источников, предметы домашнего обихода (посуда, дверные ручки, белье), на которых могут оставаться цисты возбудителя. Передаче амебиаза способствуют тараканы и мухи, которые распространяют цисты на своих лапах.

Патогенез

Ребенок заражается при попадании в кишечник зрелых цист амебы, из которых после разрушения оболочки выходит 4 одноядерных микроорганизма. Они начинают размножаться, используя ресурсы тела хозяина, и трансформируются в малые просветные формы (Entamoeba histolytica forma minuta). Они не патогенны, могут длительное время существовать в ободочной кишке без клинических симптомов.

Классический амебиаз у детей развивается при превращении малой просветной амебы в эритрофаг — Entamoeba histolytica forma magna. Возбудители вырабатывают факторы патогенности цистолизины, разрушающие наружный эпителиальный слой кишечной стенки. В результате образуются язвы, отдельные участки некроза, которые со временем расширяются. Амебы обычно локализованы на границе здоровой и пораженной ткани, они также проникают в толщу стенки кишечника.

У зараженных детей при длительном существовании амебиаза формируется иммунная защита. При паразитировании возбудителя в кишечнике образуются местные антитела IgA против белка лектина, а после проникновения амебы в кровоток синтезируются защитные иммуноглобулины M, G. Клеточный иммунитет представлен макрофагами, натуральными киллерами, которые предупреждают реинфицирование у ребенка, перенесшего амебиаз.

В детской инфектологии существует несколько подходов к систематизации болезни. По клиническим особенностям выделяют типичные формы (поражение кишечника), атипичные (латентное течение), молниеносный вариант амебиаза. По характеру течения бывает острый (до 3 месяцев), хронический рецидивирующий или непрерывно рецидивирующий варианты. Согласно классификации ВОЗ, выделяют следующие варианты:

- Бессимптомная инфекция — носительство малой вегетативной формы амебы в толстом кишечнике.

- Манифестная инфекция:

- кишечный амебиаз — амебная дизентерия, амебный колит;

- внекишечный амебиаз — печеночный, легочный, церебральный.

Симптомы амебиаза у детей

До 90% инфицированных детей являются здоровыми бессимптомными носителями амеб, поскольку в их кишечнике паразитируют непатогенные малые формы. Оставшиеся 10% зараженных сталкиваются с классическим инвазивным амебиазом. Инкубационный период для дизентерийной амебы составляет от 1-2 недель до нескольких месяцев. Манифестация заболевания провоцируется снижением иммунитета, действием экзогенных неблагоприятных факторов.

Амебиаз начинается постепенно с интоксикационного синдрома (недомогание, утомляемость, снижение аппетита), зачастую наблюдается фебрильная лихорадка. Ребенка беспокоит сильная боль в нижних отделах живота, которая усиливается перед дефекацией. Частота стула у детей возрастает до 5-6 раз в сутки при легком течении, до 10-20 раз при тяжелой форме болезни. В каловых массах заметны включения слизи, затем они становятся кровянисто-слизистыми («малиновое желе»).

При внекишечной амебиазе, преимущественно проявляющемся поражением печени, ребенок испытывает сильную болезненность в правой подвздошной зоне. Болевой синдром усиливается во время глубокого дыхания, кашля, при резких движениях. Для амебного абсцесса характерны гектическая лихорадка, интоксикация, реже отмечается желтуха. При поражении легочной ткани появляется влажный кашель, болевые ощущения в грудной клетке, кровохарканье.

Язвенный дефект кишки при амебиазе в 3-5% случаев распространяется вглубь стенки, поражая все ее слои и вызывая перфорацию кишечника. Возникает риск начала калового перитонита, появления перитонеальных спаек. При заживлении дефектов у детей формируются рубцы, которые нарушают пассаж пищи по ЖКТ, провоцируют кишечную непроходимость. При длительно существующем нелеченом амебиазе развиваются амебомы — доброкачественные опухолевидные образования.

Распространение возбудителя по кровеносному руслу чревато вторичными септическими очагами в печени, легких, головном мозге, что встречается у 5-7% пациентов. Крайне редко абсцессы формируются в почках, поджелудочной железе. У детей первых лет жизни есть риск развития молниеносной формы амебиаза, сопровождающейся множественным некротическим поражением кишечника, массивной интоксикацией. Без лечения такой вариант заканчивается смертью ребенка.

При обследовании больного детский инфекционист пальпирует живот, определяет зоны болезненности, проверяет перитонеальные симптомы. Специалист оценивает тургор кожи, состояние слизистых оболочек, осматривает родничок у маленьких детей, что необходимо для исключения обезвоживания на фоне длительной диареи. Для верификации диагноза амебиаза проводятся следующие диагностические методы:

- УЗИ органов брюшной полости. При ультразвуковой диагностике врач оценивает размеры печени, определяет локальные изменения, указывающие на абсцесс. Обследование кишечника позволяет обнаружить неспецифические признаки воспаления, дефекты кишечной стенки.

- Колоноскопия. Эндоскопическая визуализация выполняется по строгим показаниям, чтобы диагностировать тяжелые некротические дефекты слизистой, произвести дифференциальную диагностику с другими язвенно-воспалительными дефектами толстого кишечника.

- Микроскопия кала. Выявление цист с 4 ядрами и больших вегетативных форм амебы является 100% подтверждением диагноза. Для получения достоверных результатов исследуют свежий кал, собранный не позже, чем 20-30 минут назад. При необходимости осуществляется микроскопия содержимого кишечных язв (после колоноскопии).

- Современные лабораторные методы. Обнаружение титра антител к амебе на уровне свыше 1:80 показательно при внекишечных формах амебиаза, когда сложно выявить цисты в кале. Исследование делается методом РНИФ, ИФА с парными сыворотками с интервалом от 2 до 3 недель. Также для точной диагностики Entamoeba histolytica исследуют кал методом ПЦР.

Лечение амебиаза у детей

Консервативная терапия

Лечение амебиаза в детском возрасте начинается с диеты: строгие ограничения в первые дни болезни с постепенным расширением меню до стола 4 по Певзнеру по мере нормализации стула. На время активного цистовыделения ребенка изолируют дома либо в инфекционном стационаре, чтобы прервать эпидемическую цепочку заражений. При инфицировании амебами проводятся:

- Этиотропная терапия. Для эрадикации возбудителя рекомендованы специфические противопротозойные средства из группы 5-нитроимидазолов. Системные тканевые амебициды эффективны при амебной дизентерии, внекишечной локализации поражения.

- Симптоматическое лечение. Для улучшения состояния инфицированных детей показаны жаропонижающие, анальгетики, спазмолитики. Для коррекции водно-электролитного баланса используют инфузионные кристаллоидные растворы. Сенсибилизацию организма при амебиазе устраняют антигистаминными средствами.

- Восстановительная терапия. По окончании приема этиотропных лекарств необходимо нормализовать кишечную микрофлору, избавиться от дисбактериоза. С этой целью назначают пробиотики, пребиотики, добавляют в диету обогащенные лакто- и бифидобактериями молочные продукты.

Хирургическое лечение

Помощь детских хирургов требуется при внекишечных локализациях амебиаза, выявлении у детей осложнений. Абсцессы печени и легких пунктируют под контролем УЗИ либо вскрывают открытым доступом. При обширном поражении кишечной стенки показана резекция поврежденного участка с наложением анастомоза или колостомы. При перитоните, разрыве абсцесса проводится неотложная лапаротомия для санации брюшной полости.

Полное выздоровление от амебиаза происходит у детей, которым вовремя было начато этиотропное лечение. При позднем обращении или неадекватном подборе препаратов возможны осложнения, однако смертельные случаи в развитых странах встречаются редко. После излечения кишечной формы ребенок подлежит диспансерному наблюдению в течение полугода, внекишечной — на протяжении 12 месяцев, оперативного лечения — до 2-3 лет.

Профилактика амебиаза включает противоэпидемические меры: раннее выявление и изоляцию больного ребенка, тщательную дезинфекцию и соблюдение гигиенических требований лицами, которые осуществляют уход. Контактные лица подлежат обследованию на бессимптомное цистоносительство. Превентивные меры на общегосударственном уровне включают охрану окружающей среды от фекального загрязнения, борьбу с насекомыми-переносчиками.

1. Возрастные особенности кишечного амебиаза/ Г.А. Харченко, О.Г. Кимирилова// Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2018.

Антитела класса IgG к Entamoeba histolytica (anti-Entamoeba histolytica)

Амёбиаз — заболевание, вызывающееся протозойным паразитом Entamoeba histolytica, распространённое преимущественно в развивающихся странах в тропических и субтропических регионах.

Источником заражения является человек, больной амёбиазом, или бессимптомный носитель дизентерийных амёб. Характерен фекально-оральный путь передачи инфекции - с загрязнённой водой, продуктами питания. Болезнь обычно проявляется кишечными симптомами (амёбная дизентерия). В некоторых случаях Entamoeba histolytica могут распространиться из кишечника в другие органы и ткани.

Наиболее вероятным органом поражения при этом является печень. Часто, если заболевание приобретает внекишечную форму, возбудитель может уже не обнаруживаться в фекалиях. В таких случаях, для выявления инфицирования Entamoeba histolytica целесообразно применение серологического тестирования - исследования на присутствие специфических антител к данному возбудителю. Проведение данного исследования полезно в случаях необходимости исключения диагноза амёбиаза при диагностике хронических заболеваний печени, язвенного колита и пр. Серологические тесты положительны у более чем 90% больных с инвазивной формой болезни, включая колит.

Поскольку антитела класса IgG к Entamoeba histolytica могут персистировать в течение нескольких лет после излечения, положительный результат серологического тестирования не всегда свидетельствует об активной инфекции. Отрицательный результат позволяет исключить предполагаемую тканевую инвазию Entamoeba histolytica. Бессимптомное носительство с выделением цист может не сопровождаться образованием антител. Серологическое тестирование нецелесообразно предпринимать в целях диагностики кишечной формы амёбиаза (в этом случае более информативным является исследование кала на яйца глист и простейшие в лаборатории ИНВИТРО тест № 159).

Специальная подготовка не требуется. Рекомендуется взятие крови не ранее чем через 4 часа после последнего приема пищи. С общими рекомендациями для подготовки к исследованиям можно ознакомиться здесь >>.

- Диагностика амёбиаза (инвазивные формы).

- Дифференциальная диагностика хронических заболеваний печени, язвенного колита и др.

Интерпретация результатов исследований содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.

Положительный результат будет сопровождаться дополнительным комментарием с указанием коэффициента позитивности пробы (КП*).

- тканевая инвазия Entamoeba histolitica;

- острая амёбная дизентерия;

- амёбиаз в анамнезе;

- бессимптомные носители (не всегда);

- в некоторых случаях - ложноположительные результаты вследствие неспецифических сывороточных интерференций (чаще среди пациентов с системными и онкологическими заболеваниями).

- отсутствие детектируемых антител IgG к Entamoeba histolitica. Серологическое тестирование нецелесообразно предпринимать в целях диагностики кишечной формы амёбиаза (в этом случае более информативным является исследование кала на яйца глист и простейшие в лаборатории ИНВИТРО тест № 159).

*Коэффициент позитивности (КП) - это отношение оптической плотности пробы пациента к пороговому значению. КП - коэффициент позитивности, является универсальным показателем, применяемым в иммуноферментных тестах. КП характеризует степень позитивности исследуемой пробы и может быть полезен врачу для правильной интерпретации полученного результата. Поскольку коэффициент позитивности не коррелирует линейно с концентрацией антител в пробе, не рекомендуется использовать КП для динамического наблюдения за пациентами, в том числе контроля эффективности лечения.

Читайте также:

- Распределение жидких сред организма. Внутриклеточная и внеклеточная жидкость

- Функции симпатической нервной системы и последствия ее активации

- Повышение работоспособности работника в сельском хозяйстве. Профилактика утомления

- Как справиться с ПМС? Народные методы с предменструальным синдромом (ПМС) без лекарств

- Техника операции при ранении толстой кишки