История глубоководного погружения. Физиология насыщенного подводного погружения

Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 01.02.2026

Есть особый тип людей, которые любят испытывать предел своих возможностей. Говорят, что им в крови не хватает адреналина и они гоняются за ним всю свою жизнь. Тем не менее, именно благодаря им регулярно совершается огромное количество открытий в разных областях.

Сегодня речь пойдёт о дайвинге. Как далеко здесь можно «зайти»? И какие ограничения у человеческого организма? Давайте разбираться.

ИСТОРИЯ ПОГРУЖЕНИЙ

Все началось в глубокой древности. Ещё античная мифология рассказывает нам о подводных подвигах героев. И сначала для дыхания люди использовали полый тростник.

Затем был изобретён специальный колокол, наполняемый воздухом. А после - шлем. Дайвинг в XX веке уже гораздо больше напоминает современный. Тогда появились ласты, костюмы и баллоны с воздухом. Жак Ив Кусто и Эмиль Ганьяно совершили прорыв и изобрели акваланг, позволивший значительно увеличить глубину погружений.

Сегодня почти каждый месяц-два появляются новые разработки в этой области. Аппараты, при помощи которых можно исследовать океанские глубины. И большое количество приспособлений, помогающих дайверам совершать новые открытия.

Ежегодно ставятся новые рекорды по подводному плаванию. Вот несколько из них:

Среди женщин самое глубокое погружение принадлежит Верне ван Шейк. В 2004 году она погрузилась на глубину 221м. Спуск занял 12 минут, а вот чтобы выбраться на поверхность, понадобилось больше 4-х часов.

Возраст не помеха, если есть желание. Уоллес Рэймонд Вулли является живым примером. В свои 96 лет он совершил погружение на затонувший корабль «Зенобиа», на глубину 42.4 м.

А Марсель Коркус погрузился с аквалангом на высоте 6395 метров над уровнем моря. Все проходило в естественном бассейне при температуре 3 градуса Цельсия.

Но это все «цветочки». На самом деле, есть более значительные рекорды погружения с аквалангом.

САМОЕ ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ С АКВАЛАНГОМ

Ахмед Габр - египетский дайвер, который в сентябре 2014 года установил мировой рекорд, занесенный в книгу рекордов Гиннеса.

Эта идея зародилась у него ещё в 2005 году, он начал подготовку, но жизненные обстоятельства внесли свои коррективы. Серьезно вернуться к тренировкам получилось только в 2011 году.

4 месяца для него разрабатывали индивидуальный алгоритм того, как все это будет происходить. А подготовительные тренировки включали в себя укрепление сердечно-сосудистой системы и психологического состояния.

Перед главным было осуществлено несколько тренировочных погружений на меньшую глубину.

Для измерения рекорда использовали веревку, предварительно измеренную экспертами каирского университета.

Глубина погружения составила 332.35м. По времени оно заняло всего 14 минут. А вот чтобы вернуться обратно, понадобилось 14 часов. Именно столько занял период декомпрессии - определённых процедур, которые призваны минимизировать риски для здоровья.

Ахмед останавливаться не намерен и сейчас ведёт подготовку к следующим погружениям. Возможно, совсем скоро мы услышим о новом мировом рекорде…

ОРГАНИЗМ ПОД ВОДОЙ

А теперь давайте разберёмся, почему глубоководные погружения - сложное и опасное увлечение.

Примерно на глубине 6м у вас возникает нейтральная плавучесть. Давление выравнивается и позволяет вам сохранять одну глубину, не опускаясь ниже и не всплывая на поверхность.

После 10м вы начинаете резко тонуть. Под действием давления тело сжимается, и вы можете чувствовать дискомфорт в ушах или груди.

На 20м глубине вы чувствуете тройное давление в сравнении с поверхностью.

А ещё, под водой организм в 25 раз быстрее теряет тепло. Критичной становится отметка в 32 градуса, это опасно для жизни.

Работа водолаза на глубине намного опаснее, чем полет в космос. Члены МКС в случае опасной ситуации могут перейти на пристыкованный корабль и быстро оказаться на Земле. А вот эвакуация из воды может занять недели…

Учёные работают в этом направлении и возможно, им удастся создать условия для более глубоководных погружений. Ведь на сегодняшний день изучено не более 10% мирового океана и у специалистов есть поводы поторопиться…

КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НУЖНО ДЛЯ ГЛУБОКОВОДНЫХ ПОГРУЖЕНИЙ?

Безусловно, к таким испытаниям нужно быть хорошо подготовленным. Не только физически, но и морально. Чтобы уметь противостоять измененному сознанию, не потерять контроль и, в конце концов выбраться наружу.

Если вы только начинаете, запаситесь терпением. Это будет долгий, но интересный путь. И для начала рассмотрим, технику, которая нам понадобиться.

- Регулятор - аппарат, который подает вам правильные порции воздуха и позволяет поддерживать дыхание на глубине

- Манометр - измеритель давления жидкости и газа в закрытом пространстве

- Гидрокостюм - позволяет поддерживать температуру тела при погружении

- Баллоны с воздухом

- Компенсатор плавучести - как правило, это жилет, позволяющий держаться на определенной глубине

Ещё есть такое направление, как фридайвинг. Это погружения без дополнительного воздуха. Они более опасны и требуют серьезной подготовки. Но нужно ли для этого какое-либо оборудование?

![фридайвинг]()

Обычно, при таком виде дайвинга вас обязательно страхует команда таких же опытных дайверов. Поскольку на глубине может произойти все что угодно, в одиночку это смертельно опасно.

Сколько лет нужно готовиться к таким погружениям? Ответа на этот вопрос нет. В первую очередь все зависит от ваших физических особенностей и здоровья (многие не проходят по этим параметрам). А дальше обучение, тренировки и огромное количество попыток.

Вы серьезно решились установить новый мировой рекорд? Все возможно! На сегодняшний день рекорды глубоководных погружений это доказали. Главное, верить в себя и никогда не сдаваться. «Если долго мучиться, что-нибудь получится…»

История дайвинга, или с чего всё началось

Людей во все века привлекали подводные глубины. Одни видели в них опасность, другие — возможность пропитания и обогащения. История дайвинга началась с примитивных ныряний, когда люди просто задерживали воздух в лёгких и опускались под воду, и вылилась в целое направление, быстрыми темпами распространившееся как на территории России, так и во всём мире.

![Подводный музей]()

Как начал развиваться дайвинг

История подводного плавания берёт своё начало в античной мифологии, где рассказывалось о подвигах героев под водой. Но более конкретные факты были получены только после начала XV века. Известно, что во время погружения, чтобы дышать под водой, использовали полый тростник. Однако подобный способ накладывает ограничения на возможность опускаться достаточно глубоко: глубина, на которую можно было опуститься, не могла превышать полуметра, поскольку, из-за давления, дышать подобным способом достаточно затруднительно и может привести к опасным для здоровья человека последствиям. Этот способ применяли вплоть до XVI столетия.

Эволюция в глубоководном погружении произошла с изобретением в XVI столетии колокола. Его целиком наполняли воздухом и погружали на дно. Такой способ значительно продлевал пребывание под водой. Увеличить глубину погружения до двух десятков метров позволил изобретённый одновременно с этим костюм, для изготовления которого использовали кожу. Он мог максимально длительное время сохранять оптимальную температуру тела на глубоководье. Следующим этапом развития примитивного дайвинга стало изобретение металлического шлема, снижающего давление воды, что давало возможность ныряльщикам опускаться на несколько десятков метров.

Начиная с XIX века, изучение возможностей плавания на глубине стало носить научный характер. Огромный вклад в изучение принципов давления и степень воздействия его на организм внесли такие учёные, как Поль Берт и Джон Скотт Халданэ. Их эксперименты позволили определить безопасную глубину погружения и рассчитать длительность пребывания под водой на сжатом воздухе без вреда для здоровья. Техническая эволюция послужила толчком к изобретению насосов для подачи и сжатия воздуха и поглотителей переработанного кислорода.

Благодаря этим разработкам в конце XIX столетия мир увидел первые фотографии, сделанные на глубине. Это ещё больше подстегнуло человечество изучать подводный мир.

![Водолазное снаряжение]()

Водолазное снаряжение в начале XX века

Прогресс дайвинга

В начале XX века произошла новая эволюция в дайвинге. Были разработаны и выпущены ласты, изготовленные из резины. Для погружений под воду начинают использовать гелий. В 1924 году был выпущен тяжёлый костюм, соединения которого были способны выдержать достаточно высокое водное давление. С 1937 года гелий начинают смешивать с кислородом. Подобный «коктейль» обеспечивал возможность увеличения длительности дыхания и позволял опуститься на глубину более ста пятидесяти метров.

Огромным прорывом в развитие современного дайвинга стало изобретение Жаком Ивом Кусто совместно с Эмилем Ганьяно первого в мире акваланга, основанного на принципе открытого дыхательного цикла. Это позволило выбрасывать переработанный кислород в водную среду. Дальнейшие изучения и разработки в этой области позволили опуститься на глубину, превышающую 600 метров. Это была настоящая эволюция в глубоководном плавании.

Снаряжение для подводного плавания и по сей день совершенствуется. Благодаря этому дайвинг стал доступен не только для профессиональной деятельности, но и привлёк всех желающих полюбоваться красотами подводного мира как в России, так и за рубежом.

![Современное снаряжение дайвера]()

Виды дайвинга

Различают несколько видов дайвинга.

Скин-дайвинг

Его ещё называют фри-дайвингом или дайвингом с задержкой дыхания. Этот достаточно примитивный вид погружения используют ныряльщики за жемчугом в странах Востока. В России и развитых западных странах мира людьми, профессионально занимающимися дайвингом, этот метод практически не используется. Главным ограничением является то, что организм среднестатистического человека не способен задерживать дыхание более чем на минуту.

Ныряние в камере

На сегодняшний день используются три вида камер:

- Полая сфера, изготовленная из металла. Её опускают с судна, применяя трос;

- Сфера с автоматическим управлением. Для опускания камеры на глубину и её подъёма вверх не требуется трос, контроль управления полностью автоматизирован;

- Подводная лодка, способная перемещаться самостоятельно.

Камерный дайвинг позволяет выдерживать большое давление воды и погружаться на глубину до нескольких сотен метров.

![Подводный велосипед]()

Погружение со сжатым воздухом

Принцип его состоит в том, что дыхательная смесь поступает с поверхности через шланг, а затем передаётся в регулятор. Имеются более совершенные системы, доставляющие дыхательную смесь непосредственно в костюм. В подобных устройствах предусмотрено поступление воздуха под давлением, близким к водной среде. Дыхательная смесь представляет собой «коктейли», в состав которых входят гелий и кислород, иногда к ним добавляется ещё и азот.

![Сжатый воздух в баллонах]()

Погружение с использованием акваланга (скуба-дайвинг)

Их существует два вида:

- Акваланг с открытым циклом дыхания. Принцип его работы основывается на выбросе воздуха в водную среду. Получил широкое применение в современном развлекательном дайвинге. Практикуется не только в экзотических зонах отдыха, но и в России.

- С закрытым циклом дыхания. Принцип его работы заключается в том, что воздух при выдыхании поступает в дыхательный контур и, после добавления в него дыхательной смеси, вновь используется. Плюсом его является отсутствие пузырьков на поверхности воды. Этот вид аквалангов нашёл своё применение в военных целях, для того чтобы ныряльщик оставался не замеченным с поверхности.

![Скуба-дайвинг]()

Развитие дайвинга в России получило огромную популярность в последние десятилетия. Этот вид спорта составляет огромную конкуренцию любителям парашютного и горнолыжного экстрима. Первые клубы дайвинга появились в России в начале 90-х годов и до сих пор растут в геометрической прогрессии. На сегодняшний день в России насчитывается более сотни клубов для дайвинга, основное место сосредоточения которых — Москва и Санкт-Петербург, а также курортные города нашей страны.

![Ребризёр для дайверов]()

Дайвинг — это замечательный вид спорта, требующий специального снаряжения. Что такое ребризёр и в чём его преимущества? Категории и разновидности оборудования.

![Акула и дайвер]()

Человек, решивший познакомиться поближе с красотами подводного мира и совершить первое погружение, часто задаётся вопросом: какие бывают виды дайвинга? А их существует немалое количество. Рассмотрим их подробнее.

![Обучение детей дайвингу]()

Исследование подводных глубин приводит в восторг не только взрослых спортсменов, но и детей. Рассказываем о том, как выбрать школу дайвинга для детей.

Как люди живут на дне океана

![Как люди живут на дне океана]()

Принято считать, что профессия космонавта - особенная. Большие риски, чужеродная среда обитания, замкнутое пространство, отсутствие смены дня и ночи, изолированность и невозможность быстро вернуться в привычные условия. Однако мало кто знает, что в схожих условиях люди работают и на земле, а точнее под водой.Погружение с предельным насыщением (saturation diving) - пожалуй, самый «экстремальный» вид подводной деятельности (после Российских эксперементов в сфере жидкостного дыхания).

Чтобы понять, что он из себя представляет, нужно, как говорил Иван Васильевич,

Исторические предпосылки

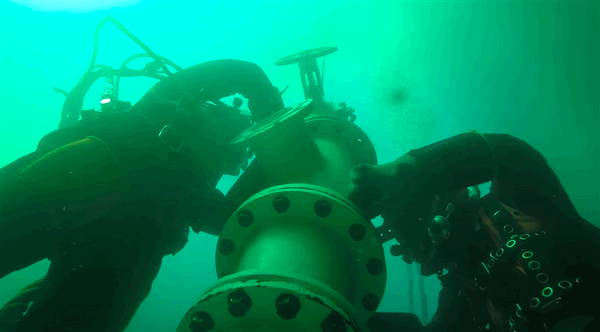

По мере развития технологического уровня человечества увеличивалось количество инженерно-монтажных задач, в том числе и под водой. Уровень развития робототехники того времени делал человеческий труд на глубине безальтернативным. Да и сегодня далеко не все можно сделать при помощи роботов. И человеческие руки оказываются зачастую более эффективными, чем самые технологичные манипуляторы.

Однако работа под водой подразумевала физическую активность и высокую утомляемость, что делало невозможным длительные рабочие смены. В то же время сложность операций и масштабы возрастали, что, естественно, сказывалось на времени выполнения типовых объемов работ под водой.

Первая проблема, стоящая перед энтузиастами коммерческого дайвинга тех лет, заключалась в том, что после длительной работы требовалась не менее длительная декомпрессия, на протяжении которой водолаз был бы вынужден находиться в воде со всеми сопутствующими рисками.

Поэтому в 1933 году за решение этой проблемы берется Макс Ноль (в те годы еще студент Массачусетского технологического института).

Он строит водолазный колокол, которому дает говорящее имя «Hell bellow» -сложно уловить контекст, но дословно переводится как

При этом аппарат не был первым в своем роде - задолго до этого, еще в 1892 году, сферический подводный аппарат был спущен на глубину 165 метров итальянцем Бальзамелло (Felice Balsamello и его батисфера «Palla nautica»).

А к 1934 году аппарат другого американского конструктора Уильяма Биби (William Beebe) погрузился на немыслимые по тем временам 932 метра (данный рекорд продержался целых 15 лет).

![]()

Аппарат Ноля не позволял ставить рекорды, однако давал возможность водолазу пройти декомпрессию в относительно комфортных условиях (более комфортных, чем в воде). К тому же Ноль активно занимался экспериментами с газовыми смесями и водолазным костюмом, что в итоге позволило ему поставить другой рекорд - погрузиться в костюме на рекордные для того времени 420 футов (128 метров).

![]()

Проблема финансирования исследований существовала всегда. Реклама стала неплохим подспорьем. На плакате изображен Макс Ноль в спроектированном им костюме.

Следующим шагом стало проведение серии экспериментов, целью которых было выявить, способен ли человеческий организм, в принципе, переносить длительные погружения.

И уже 22 декабря 1938 года Макс Ноль и Эдгар Энд совершили в барокамере первую преднамеренную симуляцию «погружение с насыщением». Общее время, в течение которого они дышали воздухом под давлением 4 атм. (эквивалент глубины 30 метров), составило 27 часов. И, несмотря на то, что последующая за этим 5-ти часовая декомпрессия прошла не вполне безобидно, тем не менее, было установлено, что человек может находиться на глубине длительное время.

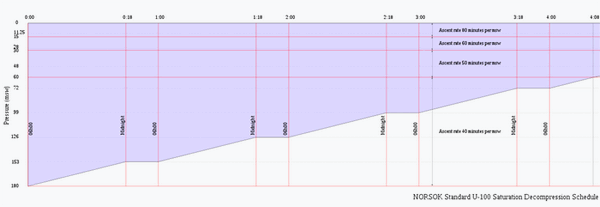

Экспериментируя дальше, исследователи поняли, что у человека есть так называемый предел насыщения, при достижении которого дальнейшее нахождение на глубине не приводит к увеличению времени декомпрессии. Максимальное время декомпрессии составляет 1 неделю. И не важно, провел ли человек на глубине 10 часов, сутки или месяц - возврат его к условиям нормального атмосферного давления займет одну неделю.

С этих пор и началась эра коммерческого дайвинга с предельным уровнем насыщения.

Выше я уже давал ссылку на свою предыдущую статью про подводную деятельность. И в ней была представлена часть диаграммы профиля декомпрессии при насыщенном погружении:

![]()

«Космические станции» на борту корабля

Суть метода довольно проста.

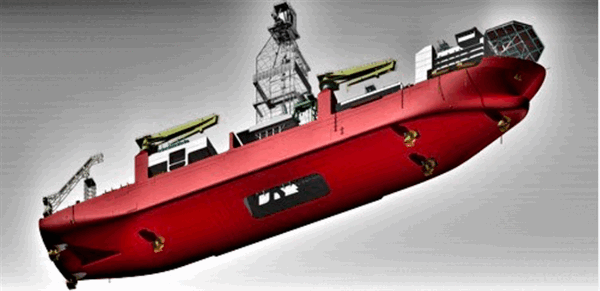

На борту судна обеспечения строится некое подобие космической станции, состоящей из отсеков. Есть несколько жилых модулей, в которых проживают водолазы.

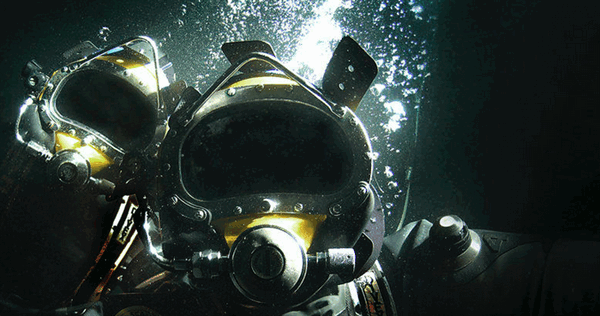

Водолазы заходят внутрь станции, где их медленно «обжимают» до «глубины», на которой им предстоит работать. Когда наступает их рабочая смена, они через шлюз заходят в колокол, закрывают люк. И их опускают на заданную глубину, где они и работают. Позже все повторяется в обратном направлении. В любом случае, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.

При погружениях классическим является наличие в смене трёх человек - два водолаза работают, третий помогает им одеваться, следит за функционированием систем колокола и в случае чрезвычайной ситуации может сам спуститься под воду, чтобы оказать помощь.

![]()

Нетрудно оценить и сопутствующие риски подобной работы - несмотря на то, что физически вокруг станции на корабле находятся люди, водолазы внутри изолированы от внешнего мира. Случись что - человека нельзя вытащить раньше, чем через 7 дней.

Невзирая на то, что в сменах обычно присутствуют специалисты с медицинским образованием, объем помощи, на которую может рассчитывать водолаз, ограничивается примитивными манипуляциями - первая помощь при порезах, ушибах, переломах, купирование острых состояний.

Помимо размещения на борту такой станции, судно обеспечения водолазных спусков должно располагать объемными системами для хранения газа (гелия), а также аппаратурой подготовки газовых смесей. Все ключевые элементы обязательно должны быть продублированы.

Поскольку дайверы 24/7 дышат газом под давлением, его расход в масштабе рекреационного дайвинга нельзя охарактеризовать никак иначе, кроме как «чудовищный». Поэтому для хранения газа на борту собираются огромные секции из баллонов высокого давления.

![]()

Применяемый газ - гелиокс, смесь гелия и кислорода. Пожалуй, это самое дорогое решение из существующих, но и самое безопасное. В рекреационном (или техническом) дайвинге такая смесь также доступна для использования. Однако она не получила широкого распространения из-за цены.

Нужно учесть, что гелий, используемый в смеси, не технический, а «медицинский». Он отличается от того, которым надувают воздушные шарики в парках, степенью очистки, что, естественно, сказывается на цене.

![]()

Запас газа на колоколе - гелиокс и кислород. В случае аварийной ситуации он позволит дайверам какое-то время продержаться внутри колокола до прибытия спасателей.

По причине дороговизны газа водолазы используют и замкнутые дыхательные аппараты - при выдохе газ не покидает пределы контура, как происходит в случае с обычным аквалангом, а остается внутри системы и затем подвергается повторному использованию (после «переработки»).

Проблема низкой температуры

Температура на глубине значительно ниже, чем в верхних слоях воды. Это означает, что водолазам предстоит пробыть до 6 часов в воде, температура которой едва достигает +5 °С.

Для решения этой проблемы также позаимствовали «космические» технологии (хотя кто у кого позаимствовал саму концепцию - это еще вопрос). Речь идет о костюме водяного теплообмена - по «пуповине» от колокола (помимо газа и электричества) непрерывно подается теплая вода, которая и согревает дайвера.

![]()

Костюм водяного теплообмена у космонавтов. Несмотря на то, что в космосе он работает на охлаждение, принцип работы аналогичен.

Обучение

Традиционно лидерами в сфере глубоководного дайвинга являются американские и норвежские школы. Россия в этом плане сильно отстает, как технически, так и концептуально. Хотя в последнее время и наблюдаются некоторые положительные тенденции, направленные на сокращение этого отставания. По сути, эти «тенденции» сводятся к освоению того, что на западе уже давно применяется массово.

В числе требований к кандидатам на обучение значатся отменное здоровье, образование не ниже среднего. И есть некоторые специфические тесты на «акватичность» - плавание на задержке дыхания, задержка дыхания в статике и т.п.

В числе операций, обучение которым осуществляется на базовых курсах - сварка/резка металла, сборка конструкций на болтовых соединениях.

![]()

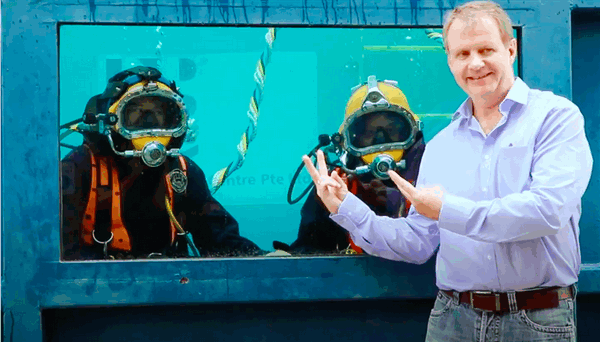

Отработка навыков работы с инструментами большую часть времени проводится на малых глубинах. Либо в специальных бассейнах, где все действия водолазов могут контролироваться через стекло.

![]()

Особое место в подготовке занимает проработка нештатных ситуаций - отрыв колокола или пуповины.

В случае отрыва всего колокола, водолазы остаются на дне до прибытия помощи. Их ситуация при этом несколько лучше, чем у подводников на аварийной подводной лодке - колокол легко можно прицепить к тросу и вытащить.

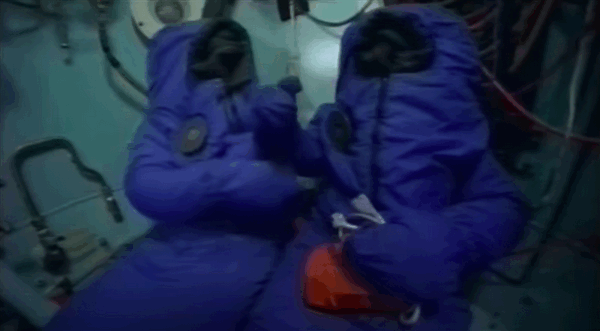

Поскольку электроснабжение прекращается, в колоколе очень быстро становится холодно. Поэтому первым делом вся смена переодевается в специальные костюмы, напоминающие спальные мешки по форме тела. Берут с собой внутрь мешка аварийный запас воды и еды. Включаются в дыхательные аппараты со сменными кассетами (позволяют регенерировать газ). И в таком «окуклившемся» состоянии ждут помощи.

Выглядит это примерно так.

![]()

В случае же обрыва «пуповины» у дайвера с собой очень мало газа - максимум на 10-15 минут. Подразумевается, что за это время он должен добраться до колокола, никаких других вариантов на большой глубине у него не остается.

Для того чтобы минимизировать аварийные ситуации и сделать работу более безопасной (насколько это слово, вообще, уместно употреблять в отношении такой работы), суда обеспечения оборудуются специальными системами динамичского позиционирования.

Ниже приведена схема расположения движителей.

![]()

На таких судах нередко используются не классические винты или водометы, а движители Фойда-Шнайдера или азиподы.

Первый вариант представляет собой расположенные вертикально лопости-«крылья» на вращающейся платформе. При изменении углов поворота лопостей изменяется и вектор тяги.

![]()

Хорошо видны крыльчатые движители Фойда-Шнайдера. Такой вариант позволяет значительно быстрее и точнее менять вектор тяги

Кому-то такой движетель может показаться чем-то новым и экзотическим, однако это далеко не так.

Заинтересовавшиеся могут прочитать о нем более подробно в выпуске журнала«Юный моделист-конструктор» № 4 за 1963 год.Второе решение - азипод.

Электродвигатель, расположенный на вращающейся консоли - консоль поворачивается и изменяется направление вектора тяги.

![]()

Управляемые компьютером движители, имея данные высокоточной GPS-системы, позволяют реализовывать режим, в котором судно «зависает» точно над местом проведения водолазных работ и сохраняет свое положение и ориентацию неизменными, несмотря на волны, течение и ветер. Тем не менее, есть предел условий, в которых эта система может гарантировать неизменность положения судна. И при превышении заданных параметров (волнение моря, скорость ветра) все работы необходимо срочно прекратить.

Вопросы адаптации к условиям работы и психологическая совместимость

Когда группу людей закрывают вместе на продолжительное время, особую роль начинают играть психологические аспекты. Не все можно предугадать на ранних этапах обучения путем опросов и составления психологического портрета человека (хотя определенная польза от таких методов есть). Всегда остается риск неучтенных психологических факторов.

Интересные опыты в этой сфере проводились и проводятся CCСР/Россией в контексте пилотируемых полетов на другие планеты.

С ноября 1967 по ноябрь 1968 (ровно год) в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) проводился эксперимент, в котором трех добровольцев закрыли в замкнутом пространстве, имитируя космический полет.

В процессе эксперимента было получено множество сведений. И в числе прочих были сделаны выводы о важности психологической совместимости людей для подобных условий.

![]()

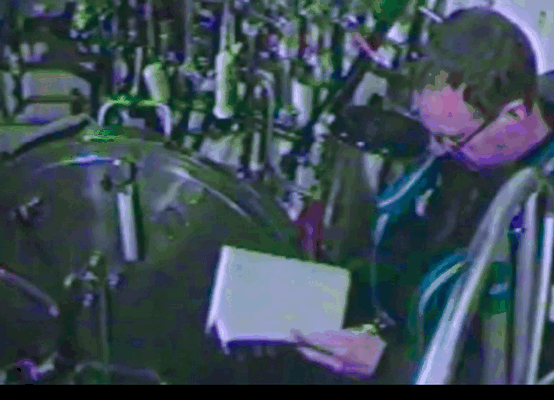

Уединиться в таких условиях обитания невозможно. Поэтому каждый пытается отвлечься, как может. Благо современные технологии позволяют это сделать - наушники плюс гаджеты.

Однако старшее поколение по-прежнему отдает предпочтение книгам.

![]()

Фильм о дайвинге

Чаще всего 99 % фильмов нельзя рекомендовать для целей ознакомления с реальным положением дел, поскольку в них многое искажается в угоду зрелищности, сюжету и т.д.

Однако бывают исключения.

Одним из таких хороших исключений является документальный фильм Last Breath, снятый британцами. О развитии нештатной ситуации с одним из глубоководных дайверов. Большая часть хранометража - это кадры, сделанные командой непосредственно в момент развития самой ситуации.

Разместить сам фильм здесь (без нарушения авторских прав) нельзя, но зато можно предложить вам посмотреть трейлер.

Водолазная история, или Эволюция дайвинга

![Водолазная история, или Эволюция дайвинга]()

Воспитанники старой российской школы по-прежнему предпочитают называть себя не «дайверами», а аквалангистами и водолазами.

Известно, что первый подводный аппарат был изобретен в 1865 г. французским горным инженером Бенуа Рукейролем и офицером французского флота Огюстом Денейрузом и представлял собой наполненный сжатым воздухом резервуар с регулятором давления и мембраной.

В 1879 г. офицер флота, но уже английского, Генри Флюсс разработал автономный дыхательный прибор с замкнутым циклом, имеющий все атрибуты подобных современных аппаратов: медный баллон и дыхательный мешок с пропитанной калием пенькой для поглощения углекислоты.

А вот в России, как и полагается, изобретателем чудо-водоаппарата, стал крестьянин - «левша» из подмосковного села Покровское Ефим Никонов. Односельчане не раз дивились на «потаенное судно», построенное Ефимом на досуге, совершенно не подозревая, что потомки назовут его прообразом настоящей подводной лодки. Его проекты были одобрены и востребованы Петром I, бурно развивающим и совершенствующим российский флот. В это время заметно возросли объемы водолазных работ, а вместе с этим совершенствовалось подводное снаряжение и оборудование.

В 1829 г. свет увидел первый водолазный скафандр, состоящий из металлического шлема, водонепроницаемой рубахи и грузов.

Механик из Кронштадта Гаузен создал прототип современного вентилируемого водолазного снаряжения.

А в 1853 г. изобретатель В. Вшивцев дополнил его образец клапанами вдоха и выдоха и дыхательной трубкой. К сожалению, такой аппарат позволял погружаться только на малые глубины.

1861 год стал весьма значительным для развития всего водолазного дела в России. Профессия водолаза стала привычной для русского флота, а ученый А. Лодыгин снарядил водолазов автономным скафандром с использованием газовой кислородно-водородной смеси. Два года спустя очередной изобретатель А.Хоти предложил водолазное снаряжение, имеющее специальный резервуар с запасом сжатого воздуха, которое позволяло ныряльщику долго находиться в холодной воде.

Настоящим научным центром по водолазному делу стала открытая в Кронштадте в 1882 г. школа. Практические труды ее преподавателей переводились на многие языки мира, а пособия по специальной физиологии и водолазному делу являлись поистине уникальным источником знаний. Вплоть до 1917 года в школе прошли обучение более 2695 офицеров водолазной службы, а также группа врачей, изучавшая физиологию водолазного дела.

После революции школа перебазировалась на Волгу: Саратов, Казань, Вольск… Переезжая с места на место, школа выпускала для ВМФ только высококлассных специалистов.

За годы Великой Отечественной войны выпускники школы оказали помощь 745 кораблям и судам, сняли с мели 840 и подняли с глубины 1920 судов, восстановили и построили десятки гидротехнических сооружений, обезвредили сотни снарядов и мин.

В конце войны было удачно подготовлено и испытано уникальное гелиокислородное снаряжение, а вслед за ним и спускоподъемный палубный комплекс.

В 1957 году в серийное производство был запущен первый отечественный акваланг «Подводник-1». В 60-х годах в нашей стране начались серьезные исследования по длительному пребыванию человека под водой.

Водолазное дело год от года расширяло свои горизонты, появилась новая специализация подводника - археолог. В 1971-1972 гг. на Черном море археологами было разработано более 300 глубоководных маршрутов. В это же время стали проводиться исторические подводные киносъемки, а на Ялтинской киностудии даже создали постоянно действующую водолазную квалификационную комиссию. В период с 1978 по 1991 год кинематографистами-подводниками было снято более 70 полнометражных художественных кинокартин с подводными сюжетами, создана база подводных киносъемок, не имеющая аналогов в мировой практике.

Сегодня для покорения подводных глубин требуется в основном желание. Создание современного акваланга - прототипа изобретения Жака Ива Кусто, совершило настоящий переворот в подводном плавании. Став любимым, простым в обращении и более безопасным, чем его предшественники, акваланг позволяет даже спортсмену-любителю погружаться на глубину до 60 метров.

Но кажущаяся легкость погружений довольно коварна. Далеко не каждому доступно увлечение подводным плаванием. Любое хроническое заболевание, повышенная возбудимость и ряд специфических особенностей организма могут исключить возможность заниматься дайвингом.

А профессионалы-водолазы рискуют получить и профессиональные заболевания: баротравмы легких, ушей и самую опасную болезнь - кессонную.

Во всем мире существует много систем обучения подводному плаванию, и Россия - не исключение. Обладая богатым подводным миром, наличием интереснейших подводных объектов, Россия имеет шанс стать одной из крупнейших дайвинг-стран. Сдерживающим фактором в таком развитии, к сожалению, является дороговизна и сезонность. Сезонность - это вообще бич российского дайвинга. Максимально благоприятными для погружения в России можно считать только три летних месяца.

Помимо статей, в нашей спортивной библиотеке вы можете найти много других полезных материалов: спортивную периодику (газеты и журналы), книги о спорте, биографию интересующего вас спортсмена или тренера, словарь спортивных терминов, а также многое другое.

История дайвинга

Простейший дыхательный аппарат - это полая тростинка. С ее помощью древние пловцы погружались на глубину до 3 метров. Именно такой технологией пользовались ловцы жемчуга и «морских губок». Подводная охота, ремонт кораблей и поиск затопленных кладов - все это было возможно только при помощи подводного погружения.

В ХХ веке настоящую «революцию» сделал дыхательный аппарат «открытого цикла». Его создателями стали капитан ВМС Франции Жак-Ив Кусто в сотрудничестве с инженером Эмилем Ганьяном. С 1945 года, скуба-аппарат был запущен в серийное производство компанией «Aqualung». Началась эпоха спортивного и рекреационного дайвинга.

Античная история подводного плавания

Уже в эпоху античности люди старались покорить не только землю, но и море. Барельефы Древней Греции и Крита содержат изображения рыб, водорослей и плавающих под водой людей. Подводное плавание использовали ловцы жемчуга и «морских губок». Древние пловцы умели погружаться на глубину до 30 метров, но нахождение под водой ограничивалось 2-3 минутами.

![]()

Более того, погружение использовалось, как часть военных операций. Геродот упоминает о греческом ныряльщике Скиллиасе, сыгравшем важную роль во время войны с Персией в 481 - 480 годах до н. э. Вместе с дочерью Гидной он перерезал под водой якорные канаты кораблей персов, чтобы их унесло течением.

Чтобы иметь возможность дольше находиться под водой, люди стали использовать камень, как примитивный вариант жилета-компенсатора. Увеличить глубину и продолжительность погружений помог изобретенный Аристотелем дыхательный аппарат.

Кожаный бурдюк помог увеличить глубину и длительность погружений задолго до изобретения баллонов с кислородом. Такой дыхательный аппарат описал в 77 году Плиний Старший.

История профессионального дайвинга: от бурдюка с воздухом до водолазного колокола

С изобретением простого дыхательного аппарата перечень функций погружения под воду расширяется. В 1191 году водолазы выполняли роль «почтальонов» для осажденной крепости Акра, под стенами которой стояла армия Ричарда Львиное Сердце. Еще одна интересная страница участия водолазов в военных операциях - это битва при Ле-Англели в 1203 году. Таким способом под воду закладывались сосуды с горючими или взрывчатыми смесями.

Со временем люди создали прототип современного гидрокостюма. Немецкий литератор Кьезер в 1405 описывает вариант гидрокостюма, включающего кожаную куртку и металлический шлем с двумя иллюминаторами из стекла. К нему добавлялся воздушный мешок, соединяющийся с костюмом при помощи кожаной трубки. Это удлинило время пребывания под водой, но не существенно.

Объем кислорода в мешке быстро заканчивался, а уровень углекислого газа возрастал. Решить эту проблему помогло создание в 1530 году подводного колокола из кожи. Устройство позволяло передвигаться по дну реки или моря, пока хватало воздуха внутри. Первое задокументированное применение водолазного колокола - это представление греческих акробатов в 1538 году на озере Тахо возле испанского города Толедо. Во время выступления перед королем Карлом V водолазы вошли в «воздушный колокол» их собственной разработки.

![]()

Конструкция водолазного снаряжения совершенствуется, становится более безопасной:

- в 1535 году итальянцем Гульермо де Лорена создана воздушная камера в форме цилиндра длиной в 1 метр. Конструкция закрывала голову, плечи и грудную клетку водолаза. В головной части были окошки для обзора. Сооружение спускалось и подвешивалось на канатах;

- В 1565 году водолазы принимали активное участие во время осады острова Мальта турками. В XV - XVII веках конструкция «воздушных колоколов» постепенно совершенствуется. Их изготавливают из дерева и металла. Возникает забота о комфорте водолаза при погружении;

- в 1597 году итальянский архитектор Бонаюрто Лорини конструирует водолазный колокол, оснащенный специальной площадкой, что облегчало использование для фортификационных работ;

- в 1603 году немецкий художник Франц Кестлер разработал «водяную броню» - деревянный колокол, позволявший находится под водой до 45 минут;

- в 1613 году военный инженер из Испании Диего Уфано разрабатывает обновленную конструкцию водолазного шлема. По его задумке, такая экипировка должна помогать водолазу лучше себя чувствовать, что улучшает продуктивность работы.

Хотя британский философ Фрэнсис Бэкон предлагал применять такую конструкцию, как резерв кислорода. По его теории, когда водолаз не может больше задерживать дыхание, то заходит в колокол. Набрав воздух в легкие, предполагалось дальнейшее продолжение работы.

Водолазные колокола используются для фортификационных работ, исследования затонувших кораблей. Испанец Франциско Меливан использовал построенный в Гаване «воздушный колокол» для поиска и успешного подъема затонувших кораблей. Подобная конструкция помогала капитану британского судна и опытному водолазу Уильяму Фипсу поднять ценный груз с затонувшего галеона «Нуэстра сеньора де ла Кансепсьон».

Команда индейцев-водолазов под его руководством подняла в 1686-1687 годах на поверхность золото, серебро и другие ценности. Общая стоимость спасенного груза составила 300 000 фунтов стерлингов.

![]()

Конструирование водолазных колоколов осуществляет и британский астроном, по совместительству геофизик Эдмунд Галлей:

- 1696 год - патент на созданный им аппарат;

- 1716 год - доклад о новом изобретении на заседании Королевского научного общества;

- 1717 год - построен колокол в форме усеченного конуса с застекленным иллюминатором в верхней части (обеспечивает естественное освещение).

«Подводный шар» мог погружаться на глубину до 18 метров, находиться под водой 90 минут. Водолаз того времени превратился в небольшую подводную лодку (субмарину).

В 1772 году французский инженер и физик Шарль Огюстен де Кулон делает в Академии Наук доклад. В нем представлен «воздушный корабль» - усовершенствованная модель колокола. К 1788 году специалист по отделочным работам Джон Смитон создал подобный аппарат в форме куба. Модель была снабжена насосом Папена для увеличенного давления и одновременно внутренней вентиляции.

Как создавался гидрокостюм

![]()

Одновременно совершенствовалась экипировка, позволяющая автономно погружаться на большую глубину:

- 1783 год - французский инженер Пьер-Александр Форфе конструирует мехи, которые надевались на грудь и спину человека, а затем удерживались при помощи пружин в раскрытом виде;

- 1786 год - немецкий механик Карл Клингерт создает усовершенствованную версию шлема, ранее разработанного Фремине;

- 1797 год - Клингерт создает экипировку, похожую на гидрокостюм - куртку и штаны с плотными манжетами из водонепроницаемой кожи, сверху крепился металлический колпак;

- 1802 год - британским изобретателем Вильямом Фордером изобретен гидрокостюм, состоящий из медного цилиндра для головы и груди, половины которого скреплялись болтами;

- 1819 год - немецким механиком Августом Зибе сконструирован мягкий водолазный костюм из водонепроницаемого материала;

- 1828 год - разработанная британскими изобретателями Джоном и Чарли Динами система вентиляции для пожарного скафандра начинает использоваться для водолазных костюмов;

- 1834 год - американский изобретатель Норкросс предлагает систему вентиляции, при которой воздух подается в районе рта подводника, а углекислый газ удаляется через трубку, которая расположена в верхней части шлема;

- 1835 - создан костюм, состоящий из верхнего футляра с иллюминатором и штанов и кожи;

- 1839 год - Зибе дорабатывает свое изобретение с помощью привинчивающегося металлического шлема с травящим клапаном, который приводит в действие сам человек.

Получившийся вид экипировки получил название скафандр (сборное слово, сочетающее греческие «лодка» и «человек»). В 1948 году будущий адмирал Нахимов использует работу подводников для подъема затонувшего судна «Струя». В 1861 году водолазы зачислены в штат русских военных.

Позже французский офицер Огюст Дейнеруз создает скафандр, который можно считать прототипом современного трехболтового снаряжения, включая удобный шлем. В 1875 году Дейнеруз впервые применяет его для спасательных операций.

Создание акваланга, развитие спортивного дайвинга

![]()

Первый прототип современного дыхательного аппарата - это кожаный бурдюк, накачанный воздухом. Подобный мешок, располагавшийся за плечами, описал Роджер Бэкон. Леонардо да Винчи в «Атлантическом кодексе» описывает мягкий скафандр с дыхательным аппаратом. В конструкцию входил дыхательный мешок, баллоны с воздухом, зажим для носа и загубник для подачи воздуха. Изображение водолаза в подобном костюме содержится в фортификационном трактате Валло, датированном 1524 годом.

Леонардо да Винчи также разработал конструкцию ласт. Его «перчатки для плавания» имитировали строение перепончатых лап водоплавающих птиц. Хотя эта идея была полноценно реализована только в 1924 году, костюм Джованни Борели уже предполагал прототип ножных ласт.

В 1650 году британский физик Роберт Бойль изучает действие компрессии, а затем декомпрессии на организмы животных и людей. Результатом становится закон Бойля - Мариотта. В это время изобретен первый компрессор, появляется понятие «декомпрессионная болезнь».

Происходило постепенное совершенствование дыхательного аппарата:

- 1827 год - французский испытатель Жан-Батист Болдуэн испытывает на реке Сена аппарат, позволяющий подавать воздух в шлем под давлением 10 кгс/см2 в течение 60 минут, источником кислорода служили 2 металлических ящика;

- 1825 год - британцем Уильямом Джеймсом создана автономная экипировка для водолазов, воздух в шлем поступал из резервуара, закрепленного на поясе;

- 1830 год - американский испытатель И. Кондерт создает прорезиненный костюм с прикрепленным резервуаром сжатого воздуха, достигнув герметичности конструкции;

В это же время директор спасательной компании Л. д'Ожервиль создает собственную конструкцию дыхательного аппарата. Кроме медного баллона за спиной, применялся нагрудный дыхательный мешок. Воздух поступал через полумаску через 2 спиралевидные трубки из меди. Испытания проводились во время спасения затонувшего судна «Беллона».

В 1853 году русский инженер Василий Вшивцев создает автономное дыхательное снаряжение. Воздух подавался через поплавок на поверхности воды с помощью дыхательной трубки. Конструкция предусматривала клапанную коробку вдохов и выдохов.

В 1865 году Огюст Дейнеруз вместе с инженером Бенуа Рукеройлем создали экипировку, имеющую объемный резервуар с запасом кислорода, прикрепляемый на спину. Воздух подавался в шлем при помощи автоматического регулятора (легочного автомата) под названием «аэроформ».

С 1925 года существует снаряжение без шлема, созданное Морисом Фернезом. В конструкцию входили защитные очки, носовой зажим и трубка с резиновым загубником. Воздух подавался с поверхности при помощи насоса. В 1926 году Фернез совершенствует конструкцию вместе с Ивом Ле Приером. Добавляются баллон со сжатым воздухом, манометр, гибкий шланг с загубником, водонепроницаемые очки, зажим для носа.

Постепенно конструкция совершенствуется:

- 1933 год - Ив Ле Приер создает экипировку «Марк II». В нем герметичные очки заменяет маска, а баллон большего объема перемещается на грудь;

- 1938 год - француз Макс Форье создает новый тип аппарата - полумаска. В отличие от полной маски, подобная экипировка закрывает только глаза и нос.

![]()

В 1943 году Жорж Коммейн совершенствует конструкцию, созданную Ле Приером с помощью возвратного клапана. Испытывая новую экипировку, изобретатель погрузился на глубину 53 метра. В этом же году капитан французских ВМС Жак-Ив Кусто вместе с инженером Эмилем Ганьяном создали автоматический аппарат открытого цикла дыхания. Он получил название акваланг, хотя более известен, как SCUBA (отсюда скуба-дайвинг).

С 1945 года SCUBA-аппарат запущен в серийное производство компанией Aqualung. Погружение стало доступным, возник спортивный и рекреационный дайвинг. В 1959 году основана Всемирная Федерация подводной деятельности (CMAS), как часть уже существовавшей ассоциации рыболовства. Председателем учредительного съезда в Монако был Кусто. Он же оставался главой CMAS до 1973 года.

Дайвинг стал популярным, увлекательным видом спорта. В 1966 году основана всемирная ассоциация инструкторов подводного плавания (PADI). Она объединяет до 75% профессиональных дайверов во всем Мире.

Читайте также:

- Выраженность абстинентного синдрома. Структура нарушений нозогнозии на высоте абстинентного синдрома

- Деятельность сердца. Кардиограмма. Механокардиограмма. Электрокардиограмма (ЭКГ). Электроды экг.

- Синдром буллезного эпидермолиза

- Общие сведения о вскармливании новорожденных и младенцев

- Самочувствие больного при среднем отите. Парез лицевого нерва при среднем отите