Классификация тканей. Виды тканей.

Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 01.02.2026

Ткань — система клеток и неклеточных образований, которые имеют общее происхождение, строение и выполняют в организме сходные функции. Выделяют четыре основные группы тканей: эпителиальные, соединительные, мышечные и нервные.

Эпителиальные ткани состоят из тесно прилегающих друг к другу клеток. Межклеточного вещества мало. Эпителиальные ткани (эпителий) образуют покровы тела, слизистые оболочки всех внутренних органов и полостей, а также большинство желез. Эпителий располагается на соединительной ткани, обладает высокой способностью к регенерации. По происхождению эпителий может быть производным эктодермы или энтодермы. Эпителиальные ткани выполняют несколько функций:

1) защитную — многослойный эпителий кожи и его производные: ногти и волосы, роговица глаза, ресничный эпителий, выстилающий воздухоносные пути и очищающий воздух;

2) железистую — эпителием образована поджелудочная железа, печень, слюнные, слезные и потовые железы;

3) обменную — всасывание продуктов переваривания пищи в кишечнике, поглощение кислорода и выделение углекислого газа в легких.

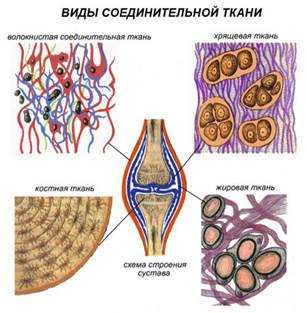

Соединительные ткани состоят из клеток и большого количества межклеточного вещества. Межклеточное вещество представлено основным веществом и волокнами коллагена или эластина. Соединительные ткани хорошо регенерируют, все они развиваются из мезодермы. К соединительным тканям относят: кость, хрящ, кровь, лимфу, дентин зубов, жировую ткань. Соединительная ткань выполняет следующие функции:

1) механическую — кости, хрящ, образование связок и сухожилий;

2) соединительную — кровь и лимфа связывают воедино все органы и ткани организма;

3) защитную — выработка антител и фагоцитоз клетками крови; участие в заживлении ран и регенерации органов;

4) кроветворную — лимфатические узлы, селезенка, красный костный мозг;

5) трофическую или обменную — например, кровь и лимфа участвуют в обмене веществ и питании организма.

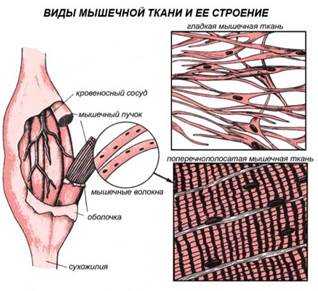

Клетки мышечных тканей обладают свойствами возбудимости и сократимости. В состав мышечных клеток входят особые белки, способные, взаимодействуя, изменять длину этих клеток. Мышечные ткани участвуют в образовании опорно-двигательного аппарата, сердца, стенок внутренних органов и большинства кровеносных и лимфатических сосудов. По происхождению мышечные ткани являются производными мезодермы. Различают несколько видов мышечных тканей: поперечно-полосатая, гладкая и сердечная. Основные функции мышечной ткани:

1) двигательная — движение тела и его частей, сокращение стенок желудка, кишечника, артериальных сосудов, сердца;

2) защитная — защита органов, находящихся в грудной клетке, и особенно в брюшной полости, от внешних механических воздействий.

Нервная ткань состоит из нервных клеток — нейронов и вспомогательных нейроглиальных клеток, или клеток-спутниц.

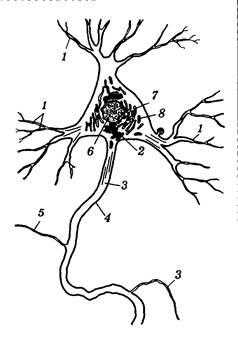

Нейрон — элементарная структурно-функциональная единица нервной ткани. Основные функции нейрона: генерация, проведение и передача нервного импульса, который является носителем информации в нервной системе. Нейрон состоит из тела и отростков, причем эти отростки дифференцированы построению и функции (рис. 1.16). Длина отростков у различных нейронов колеблется от нескольких микрометров до 1—1,5 м. Длинный отросток (нервное волокно) у большинства нейронов имеет миелиновую оболочку, состоящую из особого жироподобного вещества — миелина. Она образуется одним из типов нейроглиальных клеток — олигодендроцитами.

| Рис. 1.16. Схема внешнего и внутреннего строения нейрона: 1 — дендриты и их отростки; 2 — комплекс Гольджи; 3 — микротрубочки; 4 — аксон; 5 — коллатерали аксона; 6 — ядро; 7 — гранулярная эндоплазменная сеть; 8 — митохондрии |  |

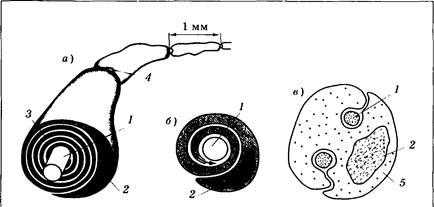

По наличию или отсутствию миелиновой оболочки все волокна делятся соответственно на мякотные (миелинизированные) и безмякотные (немиелинизированные). Последние погружены в тело специальной нейроглиальной клетки нейролеммоцита (рис. 1.17).

Миелиновая оболочка имеет белый цвет, что позволило разделить вещество нервной системы на серое и белое. Тела нейронов и их короткие отростки образуют серое вещество мозга, а волокна — белое вещество. Миелиновая оболочка способствует изоляции нервного волокна. Нервный импульс проводится по такому волокну быстрее, чем по лишенному миелина. Миелин покрывает не все волокно: примерно на расстоянии в 1 мм в нем имеются промежутки — перехваты Ранвье, участвующие в быстром проведении нервного импульса.

Функциональное различие отростков нейронов связано с проведением нервного импульса. Отросток, по которому импульс идет от тела нейрона, всегда один и называется аксоном. Аксон практически не меняет диаметр на всем своем протяжении. У большинства нервных клеток это длинный отросток. Исключением являются нейроны чувствительных спинномозговых и черепных ганглиев, у которых аксон короче дендрита. Аксон на конце может ветвиться. В некоторых местах (у миелинизированных аксонов — в перехватах Ранвье) от аксонов могут перпендикулярно отходить тонкие ответвления — коллатерали. Отросток нейрона, по которому импульс идет к телу клетки, — дендрит. Нейрон может иметь один или несколько дендритов. Дендриты отходят от тела клетки постепенно и ветвятся под острым углом.

|

| Рис. 1.17.Оболочки нервных волокон: а — миелиновая; б — ее образование (процесс наслоения показан стрелкой); в — оболочка безмякотного волокна; 1 — аксон; 2 — ядро глиальной клетки; 3 — слои оболочки; 4 — перехват Ранвье; 5 — волокно погружено в тело нейролеммоцита |

Скопления нервных волокон в ЦНС называются трактами, или путями. Они осуществляют проводящую функцию в различных отделах головного и спинного мозга и образуют там белое вещество. В периферической нервной системе отдельные нервные волокна собираются в пучки, окруженные соединительной тканью, в которой проходят также кровеносные и лимфатические сосуды. Такие пучки образуют нервы — скопления длинных отростков нейронов, покрытых общей оболочкой.

Если информация по нерву идет от периферических чувствительных образований — рецепторов — в головной или спинной мозг, то такие нервы называются чувствительными, центростремительными или афферентными. Чувствительные нервы — нервы, состоящие из дендритов чувствительных нейронов, передающие возбуждение от органов чувств к ЦНС. Если информация по нерву идет из ЦНС к исполнительным органам (мышцам или железам), нерв называется центробежным, двигательным или эфферентным. Двигательные нервы — нервы, образованные аксонами двигательных нейронов, проводящие нервные импульсы от центра к рабочим органам (мышцам или железам). В смешанных нервах проходят как чувствительные, так и двигательные волокна.

В том случае, когда нервные волокна подходят к какому-либо органу, обеспечивая его связь с ЦНС, принято говорить об иннервации данного органа волокном или нервом.

Тела нейронов с короткими отростками по-разному расположены относительно друг друга. Иногда они образуют достаточно плотные скопления, которые называются нервными ганглиями, или узлами (если они находятся за пределами ЦНС, т. е. в периферической нервной системе), и ядрами (если они находятся в ЦНС). Нейроны могут образовывать кору — в этом случае они расположены слоями, причем в каждом слое находятся нейроны, сходные по форме и выполняющие определенную функцию (кора мозжечка, кора больших полушарий). Кроме того, в некоторых участках нервной системы (ретикулярная формация) нейроны расположены диффузно, не образуя плотных скоплений и представляя собой сетчатую структуру, пронизанную волокнами белого вещества.

Передача сигнала от клетки к клетке осуществляется в особых образованиях — синапсах. Это специализированная структура, обеспечивающая передачу нервного импульса с нервного волокна на какую-либо клетку (нервную, мышечную). Передача осуществляется с помощью особых веществ — медиаторов.

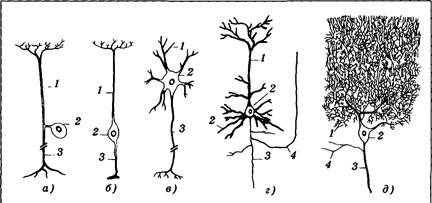

Нейроны разнообразны по форме, числу отростков, величине. Тела самых крупных нейронов достигают в диаметре 100—120 мкм (гигантские пирамиды Беца в коре больших полушарий), самые мелкие — 4—5 мкм (зернистые клетки коры мозжечка). По количеству отростков нейроны делятся на мультиполярные, биполярные, униполярные и псевдоуниполярные. Мультиполярные нейроны имеют один аксон и много дендритов, это большинство нейронов нервной системы. Биполярные имеют один аксон и один дендрит, униполярные — только аксон; они характерны для анализаторных систем. Из тела псевдоуниполярного нейрона выходит один отросток, который сразу после выхода делится на два, один из которых выполняет функцию дендрита, а другой аксона. Такие нейроны находятся в чувствительных ганглиях (рис. 1.18).

|

| Рис. 1.18. Типы нейронов: а — псевдоуниполярный нейрон; б — биполярный нейрон; в — мотонейрон спинного мозга; г — пирамидный нейрон коры больших полушарий; д — клетка Пуркинье мозжечка; 1 — дендрит; 2 — тело нейрона; 3 — аксон; 4 — коллатераль аксона |

Функционально нейроны подразделяются на чувствительные, вставочные (релейные и интернейроны) и двигательные. Чувствительные нейроны — нервные клетки, воспринимающие раздражения из внешней или внутренней среды организма. Двигательные нейроны — моторные нейроны, иннервирующие мышечные волокна. Кроме того, некоторые нейроны иннервируют железы. Такие нейроны вместе с двигательными называют исполнительными.

Часть вставочных нейронов (релейные, или переключательные, клетки) обеспечивает связь между чувствительными и двигательными нейронами. Релейные клетки, как правило, весьма крупные, с длинным аксоном (тип Гольджи I). Другая часть вставочных нейронов имеет небольшой размер и относительно короткие аксоны (интернейроны, или тип Гольджи II). Их функция связана с управлением состояния релейных клеток.

Все перечисленные нейроны формируют совокупности — нервные цепи и сети, проводящие, обрабатывающие и запоминающие информацию (рис. 1.19).

На концах отростков нейронов расположены нервные окончания (концевой аппарат нервного волокна). Соответственно функциональному разделению нейронов различают рецепторные, эффекторные и межнейронные окончания. Рецепторными называются окончания дендритов чувствительных нейронов, воспринимающие раздражение; эффекторными — окончания аксонов исполнительных нейронов, образующие синапсы на мышечном волокне или на железистой клетке; межнейронными — окончания аксонов вставочных и чувствительных нейронов, образующие синапсы на других нейронах.

|

| Рис. 1.19.Схема нейросети: 1 — чувствительный нейрон; 2 — релейный нейрон; 3 — двигательный нейрон; 4 — интернейроны типа Гольджи II; 5 — рецепторное окончание чувствительного нейрона в коже; 6 — эффекторное окончание двигательного (исполнительного) нейрона на мышце; →— направление проведения нервного сигнала |

Общее направление эволюции ЦНС — увеличение числа вставочных нейронов. Из более чем ста миллиардов нейронов человека не менее 70% составляют именно вставочные нервные клетки.

Одной из особенностей нейронов является то, что после развития в эмбриональном периоде из клеток-предшественниц — нейробластов — нейроны существуют не делясь, т. е. постоянно находятся в интерфазе. Это биологически оправдано, так как в течение всей жизни организма между нейронами постоянно образуются новые связи. Они утрачивались бы в случае деления нейрона, и, следовательно, терялся бы индивидуальный опыт особи, «записанный» на синапсах.

Необходимо также подчеркнуть высокую скорость обменных процессов в нервной ткани. Показателем этого в первую очередь является потребление кислорода. Установлено, что головной мозг человека, вес которого составляет 2—2,5% от веса тела, потребляет до 20% поступающего в организм кислорода.

|  | |

| а) | б) | в) |

| Рис. 1.20. Виды нейроглии: а — астроциты; б — олигодендроциты; в — клетки микроглии среди более крупных нейронов |

Как уже отмечалось, в нервную ткань, кроме нейронов, входят и клетки — спутницы нейронов — нейроглия (рис. 1.20). Клетки нейроглии (астроциты, олигодендроциты, микроглия) заполняют все пространство между нейронами, защищая их от механических повреждений (опорная функция). Их примерно в 10 раз больше, чем нейронов, и, в отличие от них, глиальные клетки сохраняют способность к делению в течение всей жизни. Кроме того, они образуют миелиновые оболочки вокруг нервных волокон. В ходе этого процесса олигодендроцит (в ЦНС) или его разновидность — шванновская клетка (в периферической нервной системе) обхватывает участок нервного волокна. Затем она образует вырост в виде язычка, который закручивается вокруг волокна, формируя слои миелина (цитоплазма при этом выдавливается). Таким образом, слои миелина представляют собой, по сути, плотно спрессованную цитоплазматическую мембрану.

Нейроглия выполняет также защитную функцию. Она заключается, во-первых, в том, что глиальные клетки (в основном астроциты) вместе с эпителиальными клетками капилляров образуют барьер между кровью и нейронами, не пропуская к последним нежелательные (вредные) вещества. Такой барьер называют гематоэнцефалическим. Во-вторых, клетки микроглии выполняют в нервной системе функцию фагоцитов. Осуществляя трофическую функцию, нейроглия снабжает нейроны питательными веществами, управляет водно-солевым обменом и т. п.

Классификация тканей, их строение и функции

Ткань - это структурно - функциональное объединение клеток и неклеточных структур со схожими морфологическими признаками, способных выполнять конкретную физиологическую функцию.

Классификация тканей

В организме человека выделяют четыре типа тканей:

- соединительную;

- нервную;

- мышечную;

- эпителиальную.

Каждый тип тканей обладает уникальным строением и в совокупности с другими типами тканей способствует поддержанию гомеостатических показателей организма. В каждом типе тканей существует несколько разновидностей.

Что касается эпителиальных тканей, то они имеют пограничный характер, так как снаружи покрывают организм и выстилают полые органы и стенки тела. Особенностью данного типа тканей признают тот факт, что клетки плотно расположены друг к другу, а межклеточного вещества мало или оно полностью отсутствует. У всех типов эпителиальной ткани хорошо развита способность к регенерации.

Регенерация - это способность клеток восстанавливать собственные утраченные структуры.

Строение и функции тканей

Покровный эпителий представлен в покровах клетки и формирует кожу человеческого организма. Внутри покровного эпителия межклеточное вещество практически отсутствует.

Существует такая разновидность эпителиальной ткани, как железистый эпителий. Он образует большинство желез и его клетки способны вырабатывать тот или иной секрет. Эпителиальные клетки существенно различаются по форме, а именно могут быть: цилиндрическими, кубическими. Соответственно критерию количества пластов эпителий разделяется на многослойный и однослойный. Данный тип тканей выполняет секреторную, термоизоляционную, защитные и другие функции.

Что касается мышечной ткани, то она обуславливает любой тип двигательных процессов внутри организма, а также способствует перемещению тела в пространстве. Мышечная ткань обладает особенными свойствами возбудимости и сократимости. Все мышечные клетки содержать тончайшие миофибриллы с линейными молекулами белков, актина и миозина. Они скользят относительно друг друга и происходит изменение длины мышечных клеток.

Готовые работы на аналогичную тему

Выделяют три типа мышечной ткани:

- поперечнополосатую ткань. Она построена из волокнообразных клеток длиной от 1 до 12 см. Чередование светлых и темных участков миофбирилл придает данному типу тканей характерную поперечную исчерченность. Данный тип мышечной ткани способен сокращаться достаточно быстро и произвольно. Мышечная ткань способна потреблять большое количество энергии и быстро утомляться. Поскольку поперечно - полосатая ткань находится на костях, ее называют скелетной мышечной тканью. Она входит в состав опорно-двигательного аппарата человека;

- сердечная мышечная ткань также состоит из поперечнополосатых мышечных волокон, но обладает иными свойствами. Клетки образуют единую сеть и благодаря множеству контактов нервный импульс быстро передается по волокну и формирует насосную функцию. Сердечная мышечная ткань обладает свойством автоматии или способности генерировать нервный импульс внутри ядер клеток собственной ткани.

- клетки гладкой мышечной ткани не имеют поперечной исчерченности и обладают веретеновидной формой при длине около 0.1 мм. К особенностям гладкой мышечной ткани относят непроизвольность сокращений, относительно небольшую утомляемость, минимальное потребление в энергии и кислороде.

Рисунок 1. Группы тканей организма человека. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Соединительные ткани и ткани внутренней среды имеют мезодермальное происхождение и обладают различными признаками по строению и функциям. К основным типам соединительной ткани относятся:

- костная ткань (твердое межклеточное вещество);

- хрящевая ткань (эластичной межклеточное вещество);

- подкожно-жировая клетчатка (мягкое межклеточное вещество);

- кровь (жидкое межклеточное вещество).

Также к соединительным тканям относят связки, сухожилия, лимфу. Эта ткань отличается тем, что ее клетки расположены рыхло, межклеточное вещество представлено в большом количестве.

Как уже отмечалось ранее межклеточное вещество соединительной ткани имеет разнообразное строение, поэтому костная ткань выполняет опорную функцию, кровь питательную и гормональную, волокнистая ткань, между органами выполняет функцию обеспечению их взаимосвязи. Безусловно, представленные функции далеко не единственные и могут быть дополнены.

Нервная ткань является основным материалом для построения головного и спинного мозга, а также периферической нервной системы и выполняет функции обработки информации, поступающей из окружающей среды. Деятельность нервной системы обеспечивает реакции организма на различные раздражители, регуляцию и координацию работы всех его органов.

Основной единицей нервной ткани является нейрон. Он представляет собой нервную клетку с короткими (дендриты) и длинным отростками (аксон). Место контакта двух нервных клеток называется синапсом. Нервная клетка обладает свойствами возбудимости и проводимости. Благодаря этим свойствам нервной ткани осуществляется восприятие, проведение и формирование ответной реакции организма на действие внешних и внутренних раздражителей.

Скопление отростков нервных клеток образуют нервные окончания или рецепторы, отвечающие на изменения окружающей среды. Нейрон представлен также и телом. Скопление тел нейронов и коротких отростков образуют серое вещество, длинные отростки входят в белое вещество. Тела нервных клеток в ЦНС формируют нервные узлы или ганглии. Короткие отростки проводят возбуждение к телу нейронов, а аксоны, наоборот, от тела к органам или другим нервным клеткам. Нервные клетки образуют непрерывную сеть и подходят к любому органу, иннервируя его или «включая» орган в деятельность, активизируя его.

Нейроглия - это межклеточное вещество нервной ткани.

Все виды тканей входят в определенные системы органов и позволяют организму функционировать в полной мере функционировать и реализовывать все виды адаптаций по отношению к изменениям окружающей среды.

Нужны еще материалы по теме статьи?

Воспользуйся новым поиском!

Найди больше статей и в один клик создай свой список литературы по ГОСТу

Автор этой статьи Дата последнего обновления статьи: 22.09.2022

Анжелика Ивановна Иванова

Эксперт по предмету «Биология» , преподавательский стаж — 8 лет

Автор24 - это сообщество учителей и преподавателей, к которым можно обратиться за помощью с выполнением учебных работ.

Понятие ткани. Классификация тканей.

Совокупность клеток и межклеточного вещества, сходных по происхождению, строению и выполняемым функциям, называют тканью. В организме человека выделяют 4 основных группы тканей: эпителиальную, соединительную, мышечную, нервную.

Эпителиальная ткань (эпителий) образует слой клеток, из которых состоят покровы тела и слизистые оболочки всех внутренних органов и полостей организма и некоторые железы. Через эпителиальную ткань происходит обмен веществ между организмом и окружающей средой. В эпителиальной ткани клетки очень близко прилегают друг к другу, межклеточного вещества мало.

Таким образом создается препятствие для проникновения микробов, вредных веществ и надежная защита лежащих под эпителием тканей. В связи с тем, что эпителий постоянно подвергается разнообразным внешним воздействиям, его клетки погибают в больших количествах и заменяются новыми. Смена клеток происходит благодаря способности эпителиальных клеток и быстрому размножению.

Различают несколько видов эпителия - кожный, кишечный, дыхательный.

К производным кожного эпителия относятся ногти и волосы. Кишечный эпителий односложный. Он образует и железы. Это, например, поджелудочная железа, печень, слюнные, потовые железы и др. Выделяемые железами ферменты расщепляют питательные вещества. Продукты расщепления питательных веществ всасываются кишечным эпителием и попадают в кровеносные сосуды. Дыхательные пути выстланы мерцательным эпителием. Его клетки имеют обращенные кнаружи подвижные реснички. С их помощью удаляются из организма попавшие с воздухом твердые частицы.

Соединительная ткань. Особенность соединительной ткани - это сильное развитие межклеточного вещества.

Основными функциями соединительной ткани являются питательная и опорная. К соединительной ткани относятся кровь, лимфа, хрящевая, костная, жировая ткани. Кровь и лимфа состоят из жидкого межклеточного вещества и плавающих в нем клеток крови. Эти ткани обеспечивают связь между организмами, перенося различные газы и вещества. Волокнистая соединительная ткань состоит из клеток, связанных друг с другом межклеточным веществом в виде волокон.

Волокна могут лежать плотно и рыхло. Волокнистая соединительная ткань имеется во всех органах. На рыхлую соединительную ткань похожа и жировая ткань. Она богата клетками, которые наполнены жиром. В хрящевой ткани клетки крупные, межклеточное вещество упругое, плотное, содержит эластические и другие волокна. Хрящевой ткани много в суставах, между телами позвонков. Костная ткань состоит из костных пластинок, внутри которых лежат клетки. Клетки соединены друг с другом многочисленными тонкими отростками. Костная ткань отличается твердостью.

Мышечная ткань. Эта ткань образована мышечными волокнами. В их цитоплазме находятся тончайшие нити, способные к сокращению. Выделяют гладкую и поперечно-полосатую мышечную ткань.

Поперечно-полосатой ткань называется потому, что ее волокна имеют поперечную исчерченность, представляющую собой чередование светлых и темных участков. Гладкая мышечная ткань входит в состав стенок внутренних органов (желудок, кишки, мочевой пузырь, кровеносные сосуды). Поперечно-полосатая мышечная ткань подразделяется на скелетную и сердечную. Скелетная мышечная ткань состоит из волокон вытянутой формы, достигающих в длину 10-12 см. Сердечная мышечная ткань, так же как и скелетная, имеет поперечную исчерченность.

Однако, в отличие от скелетной мышцы, здесь есть специальные участки, где мышечные волокна плотно смыкаются. Благодаря такому строению сокращение одного волокна быстро передается соседним. Это обеспечивает одновременность сокращения больших участков сердечной мышцы. Сокращение мышц имеет огромное значение. Сокращение скелетных мышц обеспечивает движение тела в пространстве и перемещение одних частей по отношению к другим. За счет гладких мышц происходит сокращение внутренних органов и изменение диаметра кровеносных сосудов.

Нервная ткань. Структурной единицей нервной ткани является нервная клетка - нейрон. Нейрон состоит из тела и отростков. Тело нейрона может быть различной формы - овальной, звездчатой, многоугольной. Нейрон имеет одно ядро, располагающееся, как правило, в центре клетки. Большинство нейронов имеют короткие, толстые, сильно ветвящиеся вблизи тела отростки и длинные (до 1,5 м), и тонкие, и ветвящиеся только на самом конце отростки. Длинные отростки нервных клеток образуют нервные волокна.

Основными свойствами нейрона является способность возбуждаться и способность проводить это возбуждение по нервным волокнам. В нервной ткани эти свойства особенно хорошо выражены, хотя характерны так же для мышц и желез. Возбуждение предается по нейрону и может передаваться связанным с ним другим нейронам или мышце, вызывая ее сокращение. Значение нервной ткани, образующей нервную систему, огромно. Нервная ткань не только входит в состав организма как его часть, но и обеспечивает объединение функций всех остальных частей организма.

Рекомендуем для прочтения:

МНОГОЧЛЕННЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ССК. ССЦ. АБЗАЦ Таким образом, многочленным сложным предложением (сложным предложением усложнённого типа) называется такое предложение, которое.

Основные этапы психологического консультирования Весь процесс психологического консультирования с начала и до конца можно представить в виде последовательности основных этапов.

Понятие «деятельность». Структура деятельности. Умения и навыки как структурные элементы деятельности. Виды человеческой деятельности, их классификация Деятельность - это процесс активного отношения человека к действительности.

Русские философы и их основные идеи 1. Ломоносов (1711-1765 гг.) Основоположник материалистической философии в России. Основой.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВОЛЕЙБОЛА ПЛАН. Введение. 1. История развития.

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ

Уровни организации живого. Определение ткани. Вклад А.А. Заварзина и Н.Г. Хлопина в учение о тканях. Классификация тканей. Структурные элементы тканей. Характеристика симпластов и межклеточного вещества. Регенерация и изменчивость тканей.

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОГО:

ТКАНЬ -филогенетически обусловленная общность клеток и межклеточного вещества, объединенная сходным строением, происхождением и функцией.

ЗВАРЗИН -теоретически обосновал эволюционные направления в гистологии, сформировал понятие эволюционной динамики тканей

ХЛОПИН -обобщил эволюционное развитие тканей (теория дивергентного развития)

КЛАССИФИКАЦИЯ ТКАНЕЙ:

· ткани внутренней среды (кровь, лимфа, соединительная ткань)

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТКАНЕЙ:

Ткани состоят из клеток и межклеточного вещества. Клетки находятся во взаимодействии друг с другом и межклеточным веществом. Это обеспечивает функционирование ткани как единой системы. В состав органов входят различные ткани (одни образуют строму, другие - паренхиму). Каждая ткань имеет или имела в эмбриогенезе стволовые клетки.

СИМПЛАСТ -неклеточная многоядерная структура. Два способа образования: путем объединения клеток, между которыми исчезают клеточные границы; в результате деления ядер без цитотомии (образования перетяжки). Например: скелетная мышечная ткань.

МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО -продукт жизнедеятельности клеток. Состоит из двух частей: аморфное (основное) вещество (гель-золь, протеогликаны, ГАГ, гликопротеиды) и волокна (коллагеновые определяют прочность на разрыв, эластические - прочность на растяжение, ретикулярные - коллаген 3 типа)

РЕГЕНЕРАЦИЯ -способность ткани восстанавливаться.

2. Пролиферативный или клеточный - за счет деления клеток

· ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ - процесс, протекающий в норме, когда на смену устаревшим клеткам приходят новые

· РЕПАРАТИВНАЯ - восстановление после травмы

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТКАНЕЙ - МЕТАПЛАЗИЯ -способность тканей изменятся в пределах одного вида (типичные и атипичные кардиомиоциты)

Уровни организации живого. Определение ткани. Классификация тканей. Структурные элементы тканей. Понятие о ст воловых клетках, популяциях и дифферонах.

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ -малодифференцированные клетки, которые делятся, а затем дифференцируются в высокоспециализированные клетки.

СВОЙСТВА: низкий митотический индекс, высокая защищенность от повреждающих воздействий, полипотентность, способность к самоподдержанию.

ДИФФЕРОН -совокупность клеток, развивающихся из одного вида СК. В эпидермисе 3 дифферона: эпителиальные клетки - эктодерма, пигментные - нейральные, макрофаги - мезенхима.

КЛОН - совокупность клеток, возникших при делении и дифференцировке одной СК.

ПОПУЛЯЦИЯ -группы клеток, объединенные топографически или гистогенетически общими механизмами регуляции, репродукции и гибели.

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ

Эпителии №1

Морфо-функциональная характеристика эпителиальных тканей. Источники их развития. Классификация. Вклад Н.Г. Хлопина в изучение эпителиальных тканей. Особенности строения эпителиальных клеток, поляризация, специальные органеллы, межклеточные соединения. Строение и роль базальной мембраны.

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ -совокупность дифферонов полярно дифференцированных клеток, тесно расположенных в виде пласта на базальной мембране, на границе с внешней или внутренней средой, а так же образующие большинство желез. Различают поверхностные (покровные и выстилающие) и железистые эпителии.

ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ -развиваются из всех зародышевых листков начиная с 3-4 недели. В зависимости от эмбрионального источника различают эпителии экто - энто - и мезодермального происхождения. Родственные виды эпителия, развивающиеся из одного зародышевого листка в условиях патологии могут переходить друг в друга (при хроническом бронхите однослойный реснитчаты эпителий дыхательных путей→многослойный плоский)

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ -учитывает отношение клеток к базальной мембране и их форму

· ОДНОСЛОЙНЫЕ - с базальной мембраной связаны все клетки. Разновидность - многорядный эпителий (все клетки на базальной мембране, но не у всех апикальные концы доходят до свободной поверхности, ядра лежат на разных уровнях.

· МНОГОСЛОЙНЫЕ - с базальной мембраной связан лишь нижний слой. При характеристике учитывается лишь форма клеток верхних слоев.

o Ороговевающие - идут процессы кератинизации или ороговения

o Переходный - меняется число слоев в зависимости от изменения объема органа (мочевой пузырь)

ИЗОМОРФНЫЙ ЭПИТЕЛИЙ - имеет одинаковые по форме клетки

Различают: горизонтальный изоморфизм - мезотелий, горизонтальный анизоморфизм - эпителий тонкой кишки, вертикальный анизоморфизм - эпидермис

ОНТОФИЛОГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ХЛОПИНА -в основе - особенности разветвления эпителия

ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ - из эктодермы. Многослойный и многорядный эпителий (эпидермис).

ЭНТОДЕРМАЛЬНЫЙ - из энтодермы. Однослойный цилиндрический (кишечник, желудок)

ЦЕЛОНЕФРОДЕРМАЛЬНЫЙ - из мезодермы. Однослойный плоский (мезотелий), однослойный кубический и призматический (эпителий мочевых канальцев)

ЭПЕНДИМОГЛИАЛЬНЫЙ - из нервной трубки. Эпителий выстилающий спинномозговой канал и желудочки мозга.

АНГИОДЕРМАЛЬНЫЙ - из мезенхимы. Однослойный плоский (эндотелий) выстилающий кровеносные сосуды.

Клетки располагаются в виде пласта, межклеточное вещество отсутствует, клетки связаны с помощью десмосом и плотных контактов, расположены на базальной мембране (толщина 1 мкм, активный БЖУ-комплекс, выполняющий барьерную и организующую функцию, состоит из матрикса и коллагена 4 типа, полупроницаема), эпителий не содержит кровеносных сосудов (кроме сосудистой полоски внутри уха, питание осуществляется диффузно, через базальную мембрану, со стороны подлежащей соединительной ткани. Эпителий обладает полярностью (базальный и апикальный отделы клеток имеют разное строение). На апикальной поверхности могут находиться микроворсинки и реснички. В базальной части встречается базальная исчерченность. Высокая способность к регенерации.

Морфо-функциональная характеристика покровного эпителия. Классификации. Многослойные эпителии: различные виды, источники их развития, строение, диффероны кожного эпителия. Физиологическая регенерация, локализация камбиальных клеток.

Что такое хлопчатобумажная ткань: виды и описание

Натуральный хлопок получают из хлопчатника - невысокого растения. Волокна прорастают из семян, находящихся в цветочной коробочке.

Собранный материал формируют тюками, отправляют на производство, где проводят его обработку. Виды хлопчатобумажных тканей - разнообразны, они различаются по способу переплетения и отделки.

Хлопок - что это за материал?

Настоящая хлопчатобумажная ткань производится из растения, носящего названия хлопчатник обыкновенный. Оно имеет биологическую принадлежность к роду мальвовых.

Такие растения - основной источник для получения волокон, обеспечивающих производство домашнего текстиля.

Раньше к культуре относились внимательно, коробочки, содержащие хлопок, собирали вручную, чтобы не повредить ценное растение. Сейчас для сбора урожая закупают машины.

Внимание! Из культуры делают не только ткани.

Хлопок ценится в медицине, используется для производства ваты.

Волокна представляют собой полую растительную клетку, достигающую 6 см в длину. Она образуется в семенной коробочке.

Зависимо качества и параметров исходного материала пряжа может быть:

- тонковолокнистой;

- средневолокнистой;

- коротковолокнистой.

Прочность зависит от состава, в нем должна быть не только целлюлоза. Необходимо содержание не менее 5% минеральных соединений и жиров.

Что такое хлопчатобумажная ткань и почему она так называется? В справочной литературе натуральное полотно именовалось бумагой, потому что выделяло специфический запах в процессе горения.

Особенности производства

После вызревания культуры, плод с семенами самостоятельно открывается. В ней содержатся мягкие волокна, которые собирают, а потом чистят технически. Продукт проходит сортировку по длине после полного очищения.

Подготовленные волокна прессуют для получения пряжи. Образуются целые нити, из которых потом создают полноценные тканевые отрезы. Для производства применяют синтетические и натуральные компоненты:

- лен - органический компонент;

- вискоза - искусственный материал, получаемый при переработке природной целлюлозы;

- полиэстер - синтетическое волокно, добавляемое для восстановления эластичности;

- ацетат - волокно, полученное из целлюлозы и химического реактива.

Лучший материал для производства одежды, комплектов постельного и нижнего белья и других предметов обихода имеет исключительно органическое происхождение. Это помогает материалу обеспечивать хороший воздухообмен.

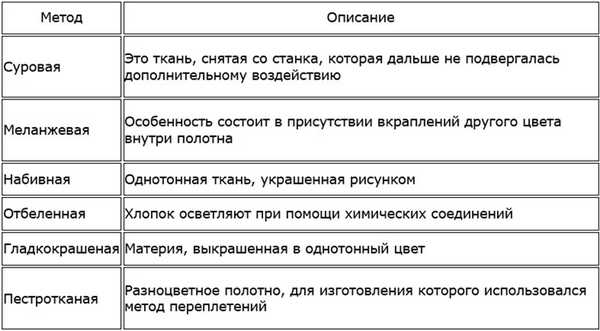

Классификация

Название определяется не только составом материи. Нужно учитывать и сам способ соединения волокон, и используемый метод обработки.

Подобные способы обработки позволяют повысить прочностные качества материи и улучшить ее вид. При рациональном подходе удлиняется срок службы.

Более популярной считается классификация по типу переплетения нитей в полотне.

Полотняного плетения

Самое популярное переплетение - полотняное. Нити соединяются равномерно, накладываются друг на друга. На выходе получают прочную, ровную и однородную материю.

К перечню популярных материй полотняного переплетения относят:

Муслин

Мягкая хлопчатобумажная ткань, которую используют для создания домашнего текстиля.

Из нее делают шторы, дивандеки. В составе содержится хлопок, шерсть, шелк, лен.

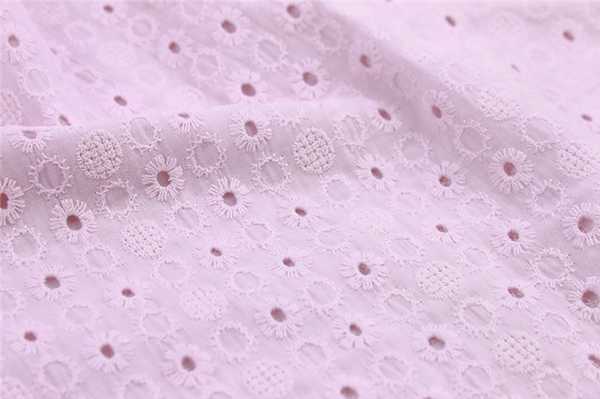

Батист

Тонкий материал, получаемый в промышленном производстве из крученой пряжи.

Может быть набивной и гладкошерстной, мерсеризованной, отбеленной.

Применяется в модных коллекциях ведущими модельерами. Из нее делают блузки, белье, платья.

Эффектно сочетается в комплекте с набивным кружевом

Ситец

Легкая хлопчатобумажная ткань, получаемая в процессе выделки миткаля.

Может быть гладкошерстной и набивной.

Используется для пошива ночных сорочек, нижнего и постельного белья.

Полотна часто имеют яркий окрас.

Миткаль

Состоит из плотных неотбеленных нитей. Из него производят другие материалы: клеенку, дерматин, ситец, муслин.

Часто применяется для обивки мебели.

Преимущество ее в универсальности, миткаль часто становится основой для получения полотен другого качества.

Плотная хлопчатобумажная ткань, состав которой допускает присутствие синтетических компонентов.

По структуре она напоминает бумажный холст.

Используют для пошива постельного белья, летних платьев, нательного мужского белья и подкладок.

Поплин

Плотный двухсторонний материал, который применяют для пошива скатертей, постельного белья, сорочек.

Тафта

Глянцевая материя, характеризующаяся жесткостью.

Используют для драпировки, позволяет смоделировать объем.

Интересно знать, что этот материал изначально появился в Персии. Там его считали дорогим, достать его могли только знатные люди.

Вуаль

Тонкое, почти прозрачное полотно.

Пригоден для создания свадебной фаты, шарфов, штор, блузок и платьев.

Часто используется в отделке, позволяет создать воздушный рюш за счет собственной легкости.

Перечисленные текстильные полотна имеют разное назначение.

Саржевого плетения

Еще существуют ткани саржевого переплетения с асимметричным соединением нитей. Полотно получается тяжелым, плотным, с характерными структурными выступами.

Перечень тканей, относящихся к этому плетению можно представить таким образом:

- Шотландка - тонкая хлопчатобумажная ткань с характеризующим рисунком в виде крупной клетки. Ее используют для пошива известных килтов, теплых мужских и женских костюмов.

- Бумазея - теплое, мягкое, структурное полотно с начесом на обратной стороне, в народе называется байкой.

- Фланель - плотный хлопчатобумажный материал с односторонним или двухсторонним начесом. Выступает основой для пошива повседневной одежды.

- Деним - жесткая материя. Из нее были сшиты первые джинсы. Окрашивание достигается стойкой краской на основе серы. Деним применяют для пошива комбинезонов, юбок, шорт и верхней одежды.

Натуральные материалы саржевого плетения используются в текстильной промышленности.

Сатиновое плетение

Существует и так называемое сатиновое переплетение. Его образуют уточные нити, они направлены горизонтально по отношению друг к другу и вертикально по направлению основы.

По внешнему виду это гладкая, плотная шелковистая материя, отличающаяся выраженным блеском. Пригоден для пошива нарядных платьев, халатов. По структуре напоминает шелк.

Разобраться с особенностями строения и областью применения каждой ткани, помогут фото и видео в этой статье.

Внимание! Назвать лучшую натуральную ткань невозможно, потому что многое зависит от цели ее использования.

Свойства хлопчатобумажных тканей

Ткань соответствует следующим параметрам:

- гигроскопичность - материалы, особенно натуральные хорошо впитывают влагу;

- гипоаллергенность - вероятность аллергических реакций при контакте с натуральными тканями исключена;

- воздухопроницаемость - теплообмен происходит свободно, потому человеку комфортно в одежде из хлопка: летом не жарко, а зимой тепло;

- прочность - материал не рвется и не портиться, выдерживает хорошие нагрузки, потому является практичным;

- легкость - ткани хорошо прилегают к телу, отличаются мягкостью.

Материалы не вступают в реакцию с различными растворителями, потому для обеспечения ухода за ними допускается использовать многие растворители.

Достоинства и недостатки

Натуральный хлопок имеет преимущества перед синтетикой. Они представлены в следующем списке:

- высокая прочность;

- возможность сохранять тепло и не впускать холод;

- повышенная эластичность;

- удобство в портновской работе: ткань не сыпется, хорошо режется;

- средняя цена материала;

- применяется в медицине.

Внимание! Перечисленные качества характерны для 100% натуральных полотен.

Перечисление недостатков выглядит так:

- сниженная износостойкость в сравнении с синтетикой;

- ткани сильно мнутся и плохо разглаживаются утюгом;

- стирка при высокой температуре нежелательна (ткань может сесть).

Недостатки, характерные для натуральных тканей легко устраняются. Производители добавляют в их состав немного синтетики.

Такой ход позволяет повысить износостойкость и избежать усадки во время стирки.

Процентное содержание искусственных волокон - незначительное, потому ткани сохраняют свои достоинства в полной мере.

Правила ухода

Чтобы ткань сохраняла вид и не портилась при использовании, нужно соблюдать следующие правила:

- Вещи, изготовленные из настоящего хлопка, запрещается стирать при высокой температуре, максимально допустимый показатель - 60 градусов.

- Цветные не нужно стирать с белизной или другим отбеливателем.

- Утюжить изделие непросто, потому не стоит давать тканям высохнуть полностью, лучше досушить их при помощи утюга.

- Перед стиркой вещи нужно сортировать по цвету, не стоит стирать белое вместе с черным или цветным, одежда может полинять и тогда восстановить ее первоначальный вид будет сложно.

Настоящий хлопчатобумажный материал встретить в чистом виде - затруднительно. Сейчас его применяют в детской текстильной промышленности: шьют ползунки, распашонки, пеленки для новорожденных. Постельное, нижнее и нательное белье изготавливают чаще их хлопка, но в его состав добавляют немного синтетики. Так, производитель удешевляет исходную стоимость сырья и усиливает слабые стороны натурального материала.

Читайте также: