Лучевая диагностика добавочного нижнечелюстного канала

Добавил пользователь Alex Обновлено: 21.01.2026

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова» Минздрава России

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет)

АО «Европейский медицинский центр»

Протокол анализа конусно-лучевой компьютерной томографии у больных с краниомандибулярной дисфункцией

Журнал: Стоматология. 2020;99(6): 94‑100

В статье представлен подробный протокол конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), включающий не только классический анализ зубоальвеолярных и скелетных нарушений, но и диагностику краниальных паттернов (краниоцервикальный цефалометрический анализ по M. Rocabado, данные цефалометрической диагностики по Sassouni PLUS), анализ трансверзальных размеров челюстей (Penn анализ), а также измерение объема дыхательных путей для скрининга обструктивного апноэ. Обзор литературы был проведен с использованием поисковой системы PubMed в электронных базах данных Scopus и Medline по апрель 2020 г. Сделан вывод, что совмещение в едином протоколе нескольких методик интерпретаций КЛКТ позволит врачам получить более полный объем информации для составления полноценного плана комплексного лечения.

Дата принятия в печать:

В стоматологические клиники все чаще обращаются больные с краниомандибулярной дисфункцией, с жалобами на головные и лицевые боли, звуковые явления в височно-нижнечелюстном суставе, заложенность ушей, затруднение движения нижней челюсти. Это больные, у которых помимо стоматологической патологии отмечаются неврологические, психосоматические, а также постуральные нарушения, требующие как комплексной диагностики, так и междисциплинарного подхода в тактике лечения. К основным диагностическим методам относится конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ). Однако доступные нам анализы являются узконаправленными и не позволяют интегрально оценить превалирующий морфофункциональный фактор. Соответственно, несмотря на обилие методов, все еще требуется совершенствование подходов к интерпретации данных КЛКТ, что и явилось целью разработки протокола, включающего оценку не только зубоальвеолярных и скелетных нарушений, но и структур краниовертебральной зоны. В этот протокол включены диагностика краниальных паттернов (краниоцервикальный цефалометрический анализ по M. Rocabado, данные цефалометрической диагностики по Sassouni PLUS), анализ трансверзальных размеров челюстей (Penn анализ), а также измерение объема дыхательных путей для скрининга обструктивного апноэ.

Материал и методы

Обзор литературы проведен с использованием поисковой системы PubMed в электронных базах данных Scopus и Medline с глубиной поиска по апрель 2020 г.

Описание протокола анализа КЛКТ

В данной статье описан анализ данных КЛКТ с использованием КЛКТ и панорамной стоматологической визуализации Gendex CB 500 (США), программное обеспечение InVivo 5 Anatomage.

Физико-технические условия сканирования

Параметры сканирования на 1 оборот консоли (всего 2 оборота):

— напряжение на рентгеновской трубке — 120 кВ;

— сила тока — 5 мА;

— экспозиция — 23 с 3 импульса/кванта за каждые 6 с вращения;

— полный оборот вокруг объекта сканирования — 360°;

— фокусное пятно — до 5 мм;

— размер воксела — 0,25;

— диаметр цилиндра — 14 см, высота — 8,5 см;

— коллиматор механический с автоматическими шторками и диафрагмой, что позволяет получить пучок рентгеновского излучения в виде конуса с полной экспозицией;

— приемник-детектор ослабленного пучка рентгеновского излучения после прохождения через объект сканирования — ПЗС-матрица преобразования квантов в электрические импульсы на основе аморфных фосфора и кремния.

Алгоритм итеративной реконструкции изображений высокого разрешения с изотропным вокселем в аксиальной, корональной и сагиттальной плоскостях, с функцией косого сечения и произвольных глубины и ширины выделенного слоя. Объемные реконструкции VR. Дополнительные реформации MPR, MIP, VR оттененных поверхностей, комбинированные панорамные реформации и височно-нижнечелюстного сустава.

Методика

Два сканирования челюстно-лицевой области, время — по 23 с, высота FOV — 8,5 см, диаметр — 14 см, сшивка (stitching), размер воксела — 0,25. Позиционирование головы — естественное (natural head position), в привычной окклюзии. Автоматическое репозиционирование рендеринга при проведении программного 3D-цефалометрического анализа. Проводили двумерные измерения 3D исследуемого объекта. Анализ данных КЛКТ у пациентов с краниомандибулярной дисфункцией, применяемый в нашей практике, разделен на несколько блоков.

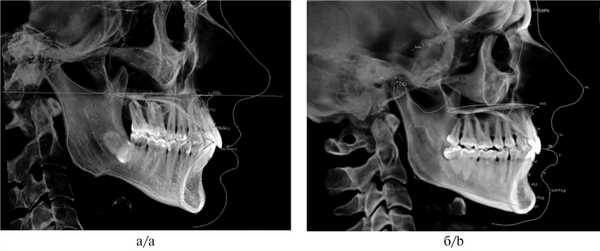

I. Оценка пропорций скелета

1. Оценка развития премаксиллярной зоны верхней челюсти (цефалометрический анализ по Sassouni PLUS). Для измерения премаксиллярной зоны верхней челюсти необходимо построить плоскость твердого неба, проведя линию из точки ANS (передняя носовая ость) к точке PNS (задняя носовая ость), а также продольную ось верхнего центрального резца — U1. Данная ось делит верхнюю челюсть на premaxilla (передняя часть верхней челюсти) и дистальную часть верхней челюсти. В норме длина премаксиллярной области (расстояние от ANS до пересечения оси верхнего резца и небной плоскости) составляет 12—15 мм. Расстояние менее 12 мм свидетельствует о недоразвитии верхней челюсти, а именно передней ее части (рис. 1, а).

Рис. 1. Измерения в программе InVivo 5 Anatomage.

а — премаксиллярной зоны верхней челюсти (9,53 мм); б — длины мыщелковой ветви нижней челюсти (61,32 мм).

2. Измерение длины мыщелковых отростков ветвей нижней челюсти. Для того чтобы исключить скелетную природу асимметрии, обусловленную короткой ветвью нижней челюсти, необходимо провести измерение как мыщелковых отростков челюстей, так и мыщелков. Измерение мыщелковых отростков проводят параллельно касательной заднего края ветви между наиболее верхней точкой головки нижней челюсти Co (Condylion) и точкой Go (Gonion — нижняя точка угла нижней челюсти) (рис. 1, б) [1]. Для исключения наличия кондилярной деформации (гиперплазии или аплазии мыщелка) измеряют расстояние от точки Co (Condylion) до нижней точки нижнечелюстной вырезки (incisura mandibulae).

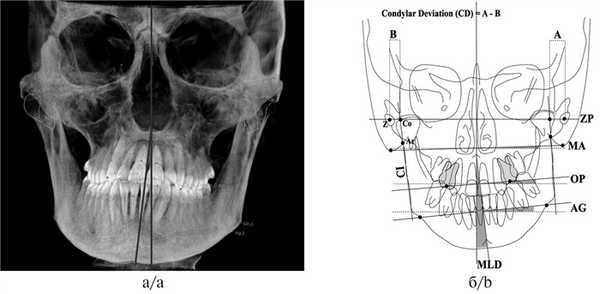

3. Анализ трансверзальных размеров челюстей. Трансверзальный размер челюстей проводят согласно Penn анализу, который впервые был предложен профессором Robert Vannarsdall в Пенсильванском университете для оценки скелетного несоответствия челюстей [2]. Измеряют межмолярное расстояние на нижней челюсти, ориентируясь на вестибулярную кортикальную пластинку на уровне бифуркации нижних моляров, затем трансверзальный размер верхней челюсти измеряется между нижними точками скулоальвеолярного гребня. Верхняя челюсть в норме шире нижней на 5 мм. Если разница составляет 2—5 мм, возможна ортодонтическая коррекция за счет изменения инклинации боковой группы зубов при условии возможности достижения оптимальной окклюзии; до 2 мм — хирургически ассистированное расширение верхней челюсти (рис. 2) [3].

Рис. 2. Измерение трансверзальных размеров челюстей. Ширина верхней челюсти 53,20 мм, нижней — 53,53 мм.

4. Оценка центральной линии. Несоответствие центральных линий челюстей возможно из-за смещения нижней челюсти в правую или левую сторону. На реформатах КЛКТ в окне цефалометрического анализа необходимо оценить показатель MLD (mandibular lateral displacement), который характеризуется образовавшимся углом между срединно-сагиттальной линией MRS, проходящей через точки Gl (Glabella — наиболее выступающая вперед в медиально-сагиттальном сечении точка на носовом отростке лобной кости, где лобная кость образует более или менее выраженную выпуклость), ANS — передняя носовая ость и Me (Menton — самая нижняя точка подбородочного симфиза — центр подбородка (рис. 3) [4].

Рис. 3. Оценка MLD нижней челюсти.

а — смещение влево [4]; б — смещение вправо.

Кроме того, необходимо обращать внимание на симметричность расположения височных ямок при ориентации черепа по срединно-небному шву в корональной проекции, так как если они находятся на разных уровнях, то клинически врач увидит наклон нижней челюсти, что может свидетельствовать о скелетной ротации сфенобазилярного синхондроза — краниальный ROLL (рис. 4).

Рис. 4. Оценка симметричности височных ямок.

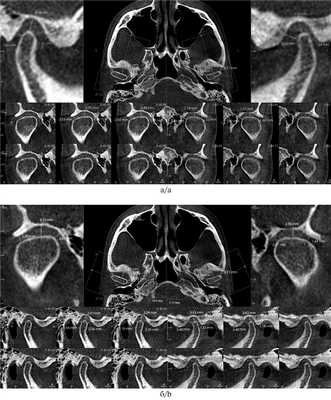

II. Оценка положения головок нижней челюсти в височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС). По КЛКТ можно приблизительно оценить положение головок нижней челюсти в суставных ямках: центральное соотношение, мезиальное или дистальное смещение. Данный метод, бесспорно, ценен для оценки структур ВНЧС, но для оценки внутрисуставной патологии рекомендуется использовать магнитно-резонансную компьютерную томографию [5, 6].

Японские ученые K. Ikeda, A. Kawamura и R. в 2011 г. [7] обследовали 22 человек и получили следующие средние размеры суставной щели: 1,3±0,2 мм — переднее суставное пространство, 2,5±0,5 мм — верхнее суставное пространство и 2,1±0,3 мм — заднее суставное пространство. В норме в трансверзальной плоскости медиальный полюс должен располагаться как можно ближе к стенке суставной ямки [8]. Если расстояние между медиальным полюсом и стенкой суставной ямки сильно различается между двумя суставами, это свидетельствует о смещении нижней челюсти в трансверзальном направлении. КЛКТ является отличным инструментом для анализа анатомической структуры суставных головок (рис. 5) [9].

Рис. 5. Ориентиры для измерения суставной щели [7].

а — размеры суставных щелей в кососагиттальном срезе; б — размеры суставных щелей в корональном срезе.

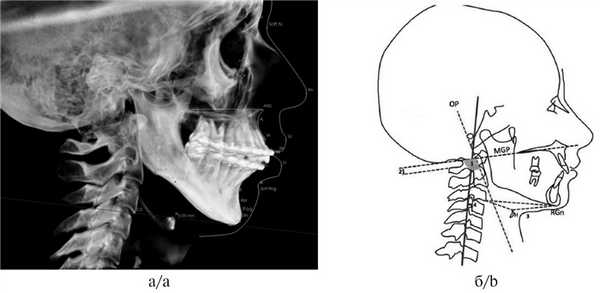

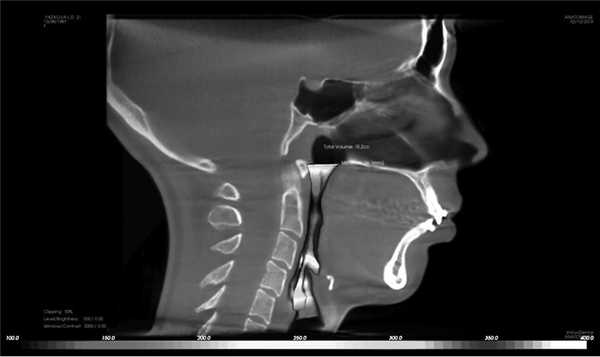

III. Анализ краниомандибулярных нарушений (необходим при планировании комплексного лечения совместно с миофункциональным терапевтом) и оценка объема дыхательных путей для исключения синдрома обструктивного апноэ. Оценка положения подъязычной кости (краниоцервикальный цефалометрический анализ по M. Rocabado) и языка. Измерение проводится следующим образом: необходимо провести линию от передненижнего угла тела III шейного позвонка к наиболее нижней точке подбородочного симфиза Me (Menton), далее к начерченной линии проводят перпендикуляр от наиболее передней и верхней точки подъязычной кости. В норме длина перпендикуляра должна составлять 5,0±2,0 мм (рис. 6).

Рис. 6. Подъязычный треугольник по M. Rocabado (а) и оценка положения подъязычной кости к основанию тела нижней челюсти (0,09 мм) (б).

2. Дыхательные пути. В программе имеется визуальная шкала оценки степени сужения верхних дыхательных путей на уровне носо- и ротоглотки, основанная на исследовании David Hatcher. В норме площадь поперечного сечения дыхательных путей составляет 110—140 мм 2 . Объем дыхательных путей в данной программе рассчитывается от анатомической точки PNS до надгортанника. Черный, красный и оранжевый цвета обозначают сужение дыхательных путей (рис. 7) [10].

Рис. 7. Сужение дыхательных путей. Минимальная площадь поперечного сечения 26,1 мм 2 (норма 110—140 мм 2 ).

В норме язык должен занимать весь свод твердого неба; если на КЛКТ прослеживается пространство между языком и твердым небом, то это свидетельствует о неправильном его положении и функции, из-за чего происходит сужение дыхательных путей на уровне ротоглотки [11].

3. Оценка положения шейных позвонков (краниовертебральные функциональные пространства по M. Rocabado). В норме расстояние между C0—CI (затылочная кость и I шейный позвонок) и CI—CII (остистыми отростками I и II шейных позвонков) — 6,5±1—2,5 мм (рис. 8) [14].

4. Краниовертебральное центральное соотношение по M. Rocabado. На КЛКТ также есть возможность анализа ротаций первого и второго шейных позвонков. Измерение проводят от заднего бугорка первого шейного позвонка к зубу второго шейного позвонка, при этом большее расстояние свидетельствует о ротации CI в данную сторону (рис. 9).

Рис. 9. Ротация первого шейного позвонка (CI) вправо, так как расстояние между CI и зубом CII больше с правой стороны — 5,09 мм; слева — 3,43 мм.

Ротации шейных позвонков, уменьшение функциональных пространств служат причиной головных болей напряжения и лицевых болей, поэтому при обнаружении данных патологий необходим комплексный подход в лечении.

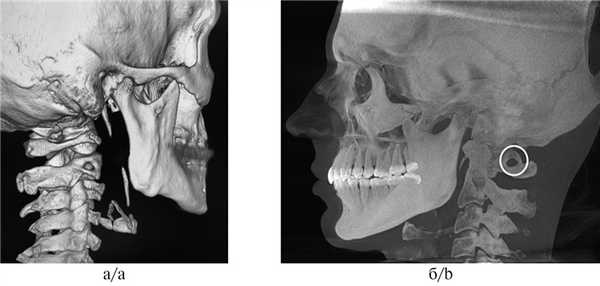

При анализе КЛКТ также можно обнаружить увеличенный шиловидный отросток вследствие оссификации шилоподъязычной связки (в норме его длина составляет 2,5—3 см, осложнение — боли при глотании, иррадиирующие в миндалины, боли в области лица, ограничение подвижности шеи, головокружение, пресинкопальные состояния, обмороки) и наличие аномалии Kimmerle (оссификация косой атланто-затылочной связки, проходящей над бороздой позвоночной артерии I шейного позвонка, осложнение — компрессия позвоночной артерии и нарушение мозгового кровообращения), что, возможно, свидетельствует о краниомандибулярных нарушениях у обследуемого. Таким образом, стоматолог может констатировать наличие шилоподъязычного синдрома и других тяжелых осложнений, ухудшающих качество жизни человека (рис.10) [15, 16].

Рис. 10. Удлиненный шиловидный отросток (а) и аномалия Kimmerle (б).

Заключение

Представленный протокол дополняет классический анализ данных конусно-лучевой компьютерной томографии, что позволяет получить более полный объем информации при планировании лечения пациентов, имеющих краниомандибулярную дисфункцию. Кроме того, анализ скелетных пропорций челюстей (трансверзальных размеров, развитие премаксиллярной зоны, длины ветвей и мыщелков нижней челюсти) способствует выбору наиболее корректного плана лечения с учетом анатомических особенностей скелетных структур.

Комплексная оценка височно-нижнечелюстных суставов позволяет оценить форму головок, состояние кости, размеры суставных щелей в различных отделах.

Измерение объема дыхательных путей, оценка расположения подъязычной кости и языка, шейных позвонков, скрининговое обследование обструктивного апноэ дает возможность врачу-стоматологу более комплексно подходить к диагностике и лечению с целью улучшения качества и продолжительности жизни человека.

Безусловно, данный анализ требует доработки и является лишь дополнением к стандартным методам цефалометрического анализа и результатов конусно-лучевой компьютерной томографии.

Диагностика повреждения нижнего альвеолярного нерва при дентальной имплантации посредством конусно-лучевой компьютерной томографии.

Исход потери чувствительности временного или постоянного характера при повреждении нижнего альвеолярного нерва после хирургического этапа дентальной имплантации не очевиден. Изменения чувствительности могут выражаться различными симптомами. Сравнительный анализ различных методов лучевой диагностики установил, что использование конусно-лучевой компьютерной томографии при данном виде осложнении влияет на тактику дальнейшего лечения.

Ключевые слова:

Конусно-лучевая компьютерная томография, осложнения, нижний альвеолярный нерв, прогноз лечения, скрининговая диагностика

Summary

Temporary or permanent sensory impairment may result from injuries to nerve trunks during implant surgery. Establishing the prognosis is not simple. Patients may express the changes they subjectively perceive with a variety of words and ways. The comparative analysis of various methods of radiodiagnosis set that cone beam computed tomography can get helpful information for planning the treatment and envisage the result.

Key words:

Cone beam computed tomography, complications, the inferior alveolar nerve, treatment prognosis, screening diagnostic. Одним из предсказуемых и опасных осложнений при установке дентальных имплантатов на нижней челюсти следует считать повреждение нижнего альвеолярного нерва. Работами Сирака С.В., 2006 экспериментально установлена значительная вариабельность позиции нижнечелюстного канала в теле нижней челюсти. Так, практически в половине случаев нижнечелюстной канал имеет высокое расположение, т.е. вблизи верхушек корней зубов. Столь же часто он расположен у нижнего края челюсти. Редко, когда канал занимает срединное положение. Кроме того, канал может прилежать к язычной или щечной кортикальным пластинкам, либо располагаться срединно. В ряде случаев отмечается асимметрия в положении канала с обеих сторон челюсти. В исследованиях последних лет сообщается о травме нижнего альвеолярного нерва после зубной имплантации в 13-15% наблюдений, что, безусловно, определяет практическую значимость изучения постимплантационных невритов. Изучено 24 наблюдения повреждений нерва при дентальной имплантации на нижней челюсти. Практически во всех случаях осложнение фиксировано вскоре после завершения оперативного вмешательства. Пациенты жаловались на боль различной интенсивности, потерю чувствительности нижней губы и подбородка на стороне оперативного вмешательства. Клиническое обследование, кроме стандартных методик, включало электрофизиологическую диагностику функциональных нарушений нижнего альвеолярного нерва.

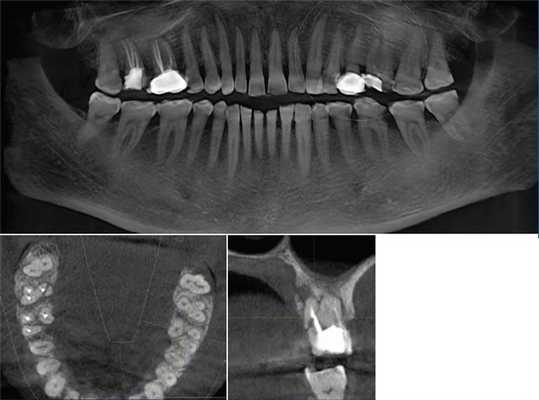

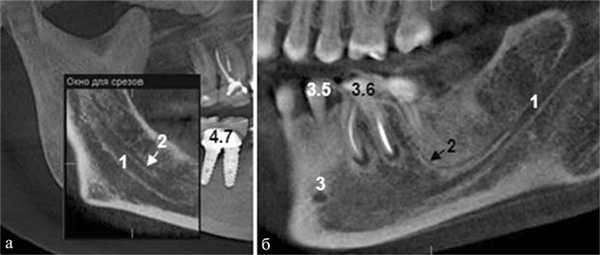

Рис. 1. Асимметричное строение нижнеальвеолярного нерва, добавочный канал в области нижней челюсти справа во фронтальной проекции конусно-лучевой компьютерной томографии от Vatech.

Лучевое обследование проводилось на различных этапах имплантации. Как правило, всем пациентам выполнялась ортопантомография на дооперационном этапе. В сложных клинических ситуациях использовались дентальная объемная томография. Изучение литературных источников по топографической анатомии лицевого скелета показало отсутствие какой-либо информации о связи строения и расположения нижнечелюстного канала с вероятностью повреждения нерва при установке имплантатов. Результаты проведенных собственных рентгеноанатомических исследований челюстно-лицевой системы позволили выделить клинически значимые особенности строения и расположения нижнечелюстного канала и нерва в теле челюсти. В этой связи к предрасполагающим анатомическим факторам риска развития хирургических осложнений при дентальной имплантации могут быть отнесены:

-Расположение нижнечелюстного канала и нерва вблизи корневой системы челюсти, встречающиеся почти у каждого второго пациента;

- Незащищенность сосудисто-нервного пучка, вследствие недоразвития нижнечелюстного канала (отсутствуют одна или несколько его стенок, либо канал не сформирован вовсе). Подобная ситуация встречается практически в 1/3 наблюдений, преимущественно у женщин.

-Рассыпной тип строения нижнечелюстного канала без четких анатомо-рентгенологических ориентиров. Относительно редкий анатомический вариант.

Результаты клинического обследования показали, что диагностика повреждений нижнего альвеолярного нерва основывалась на клинических проявлениях и результатах электрофизиологических исследований электропотенциалов кожи лица.

По аналогии с классификацией Seddon послеоперационные невриты разделены на три основных вида - по степени снижения чувствительности кожи лица.

Первая - легкая степень обусловливалась сдавлением ствола за счет отека, гематомы или прямой, непосредственной, но незначительной компрессией имплантатом. Рентгенологическое исследование посредством конусно-лучевой компьютерной томографии и программного обеспечения Ez3D-iV4.3.0 от Vatech, при маркировке нижнечелюстного канала, установило расположение дентальных имплантатов непосредственно у нижнечелюстного канала или эндопротезы перфорировали верхнюю стенку канала (Рис.2). Тактика лечения такого вида патологии основывается на сохранении имплантатов, назначении витаминов группы В, средств, оказывающих непосредственное стимулирующее влияние на проведение импульса по нервным волокнам, усиливающих сократимость гладкомышечной мускулатуры под влиянием агонистов ацетилхолиновых, адреналиновых, серотониновых, гистаминовых и окситоциновых рецепторов. Нарушение чувствительности во всех наблюдениях этой группы носило временный характер и восстановилось через 4-6 недель.

Рис.2 Конусно-лучевая компьютерная томография от Vatech. Нижнечелюстной канал маркирован с помощью программного обеспечения Ez3D-iV4.3.0.

Вторая и третья степени проявлялись частичным нарушением функции нерва, сопровождающимся различной степенью раздражения нервного ствола, болью в сочетании с парастезией или геперестезией. У этой категории обследованных чувствительность восстановилась не полностью через 1,5-2 месяца после имплантации. При проведении конусно-лучевой томографии отмечена компрессия нерва имплантатом. Измерение электропотенциалов кожи лица зафиксировало 45 мкА и выше, что свидетельствовало о нарушении проводимости нервных структур.

В этом случае тактика лечения данного типа осложнения основывается на удаление причинного имплантата, назначении физиотерапевтического лечения. Отмечается, что ситуация практически не меняетя и после удаления имплантатов. Электропотенциалы кожи лица определялись на уровне, превышающем 65 мкА прии полном нарушении функции/

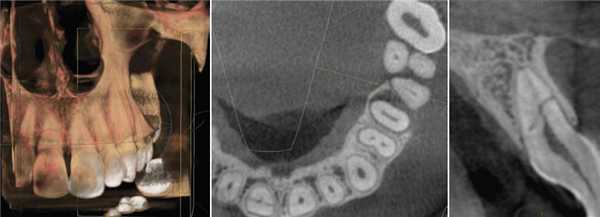

Результаты рентгенологического исследования показали, что дентальная объемная томография наиболее информативный метод при оценке степени повреждения нижнего альвеолярного нерва. Истинное трехмерное изображение исследуемого объекта и вращение его вокруг любой из трех осей на 360 градусов, позволяют визуализировались положение имплантата по отношению к нижнечелюстному каналу и документировать степень его повреждения. Программное обеспечение Ez3D-iV4.3.0 от Vatech предполагает огромный функциональный набор. Применительно к диагностике повреждения нерва после имплантации в данном софте в режиме высокого качества разрешения возможна трехпроекционная реконструкция, с возможностями переориентации осей, с измерением габаритов объекта исследования в масштабе 1:1(рис.3).

Рис.3 Конусно-лучевая компьютерная томография от Vatech. На коронарной проекции определяется верхушка дентального имплантата 3.6, перфорирующая медиальную стенку нижнечелюстного канала.

Заключение:

Повреждение нижнего альвеолярного нерва типичное осложнение дентальной имплантации на нижней челюсти. Факторами риска травмы сосудисто- нервного пучка служат клинически значимые, но неучтенные при дентальной имплантации особенности строения и расположения нижнечелюстного канала в теле челюсти. Диагностика степени повреждения нерва основывается на клинико-рентгенологических данных и электрофизиологических исследованиях. Объективная информация о положении имплантат по отношению нижнечелюстного канала может быть получена при комплексном лучевом исследовании. Дентальная объемная томография может быть рекомендована в качестве метода выбора в диагностике повреждения нижнего альвеолярного нерва при дентальной имплантации.

Список литературы

Резюме

Компьютерная томография в эндодонтии: образец современного лечения

Рентгенография является важным аспектом успешной диагностики одонтогенной и неодонтогенной патологии, лечении пульповой камеры и корневых каналов через коронковый доступ, биомеханической обработки корневых каналов, окончательной обтурации каналов и оценки проведенного лечения. Изображения требуются на протяжении всего эндодонтического лечения. Получение снимка до вмешательства требуется для правильной оценки твердых тканей зуба и альвеолярного отростка, а также степени патологического повреждения и постановки верного диагноза. Далее получение изображений на протяжении всего лечения также является необходимым. Изготовление снимка по окончанию лечения позволяет оценить проведенные манипуляции. Kells впервые сообщил об использование токопроводящего проводника в корневом канале в «радиограмме» в 1899 году.

С тех пор радиология всегда играла ключевую роль в эндодонтии. Теперь, столетие спустя, на основе первых попыток были изобретены компьютерная томография (КТ) и микро-КТ, а презентация в 1996 конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) позволила получать 3D изображения, так необходимые в стоматологической практике.

Эта новая возможность получения изображения в трехмерном измерении значительно повысила уровень терапии в стоматологии по всему миру. КЛКТ постепенно становится золотым стандартом в обеспечении точной постановки диагноза, составления плана лечения и проведения лечения. Конусно-лучевая техника на настоящий момент имеет множество областей применения в стоматологии, это и планирование имплантации, хирургическая оценка патологии, оценка ВНЧС, выявление роста и развития для ортодонтических целей, дооперативная, оперативная и послеоперативная оценка при краниофациальной травме, краниофациальная реконструкция и хирургия полости рта. Вдобавок, КЛКТ используется для выявления точной локализации инородного тела в мягких тканях, выявлении расщепленной губы и неба, а также глубины кариозного поражения. КЛКТ становится типичным инструментом в деятельности хирурга, особенно имплантолога.

Ограниченность двухмерных изображений

Изображение, полученное на обычном радиографе представляет собой двухмерную (2D) интерпретацию трехмерного (3D) объекта. Характеристики трехмерного объекта, такие как сложная дентальная анатомия и строение окружающих тканей, могут быть трудно различимы в качестве «теней» 2D снимка, что может привести к неправильному эндодонтическому лечению. При анализе 2D снимка все изображения весьма вольно интерпретируются, внося аспект субъективности. Ограниченность дентальной рентгенографии также может быть обусловлена ошибкой рентгенолога. Любые неточности в получении изображения, начиная от неправильной ангуляции и заканчивая неверной конфигурацией зуба по отношению к сенсору, могут приводить к ошибкам при интерпретации снимков. Такие изображения плохого качества имеют артефакты и способствуют неправильной постановке диагноза. Многие исследователи, в том числе Goldman, подтвердили низкую корреляцию (47%) среди всех специалистов, проводивших лечение периапикальной патологии, прибегая к дентальной рентгенографии.

Конусно-лучевая компьютерная томография

КЛКТ используется в стоматологии начиная с 1981 года. В отличие от обычного КТ, которое создает изображение на разных слоях, КЛКТ создает изображение в 3D пикселях называемых воксель. Так как эти воксели являются изотропичными, объект тщательно измеряется в различных направлениях. Это позволяет визуализировать геометрически неискаженное изображение челюстно-лицевой области, которое возможно просматривать при разных углах. Вдобавок для обеспечения высокого разрешения изображения, КЛКТ доступно для просмотра с разных точек (FOV) для применения в различных ситуациях. В эндодонтии аппарат с ограниченным FOV обычно является достаточным. Обычно, чем меньше объем скана, чем выше пространственное разрешение изображения. Так как ранний симптом периапикальной патологии это прерывистость твердой пластинки и расширение периодонтальной щели, оптимальным разрешением при получении КЛКТ изображения, применяемом в эндодонтии, не должно превышать 200 нм - средняя ширина периодонтального пространства. 3D Accuitomo (K Morita, Corporation, Kyoto, Japan) - первая из малых FOV систем - обеспечивает разрешение в 0,125 мм. Orthophos XG3D (Sirons Germany) также обеспечивает получение FOV 5*5 специально для эндодонтических целей.

КЛКТ дает гораздо меньшую радиационную нагрузку, чем обычный КТ. Экспозиционная доза при проведении цифровой радиографии сравнима с получение обычных диагностических панорамных или прицельных снимков. Получение изображений для всей полости рта облучает примерно на 150 usv. Очевидно, что скан КЛКТ одного зуба с высоким разрешением, примененный в диагностическом процессе, заменяет 3 прицельных снимка. Трудно представить, что экспозиционная доза может быть более важным моментом, чем получение КЛКТ в благоразумной манере для получения информации, которая просто недоступно при работе с другими приборами.

КЛКТ в эндодонтии

1. Оценка морфологии корневого канала

Успех эндодонтического лечения зависит от обнаружения всех корневых каналов, а затем их оценки, очистки, обработке и обтурации. Частота встречаемости второго мезиобуккального канала (MB2) в верхних первых молярах варьирует от 69% до 93% в зависимости от выбранного метода исследования. Эта вариабельность возникает в букколингвальной плоскости, где наложение анатомических структур препятствует определению структур с малой разницей в плотности тени. Обычная рентгенография в самом лучшем случае может выявить только 55% этих конфигураций.

Ramamurthy и Matherene описывают ограниченность 2D изображений для определения MB2 каналов (Фото 1).

Фото 1: изображение MB2 в обоих первых молярах

Исследование, проведенное Neelkantan среди индийской популяции, обнаружило, что MB2 канал наиболее типичен для первого верхнего моляра по сравнению со вторым. Также IV анатомический тип канала встречается чаще, чем в монголоидной популяции.

Baratto Filho исследовали внутреннюю морфологию удаленных первых моляров верхней челюсти, сравнивая с данными, полученными при осмотре в микроскоп и при получении изображений КЛКТ ex vivo. Отчеты показали наличие 4-х каналов в 67,14% зубов и дополнительные корневые каналы в 92,85 % случаев в мезиобуккальном корне. Клиническая оценка показала слегка сниженный общий показатель (53,26%), но повышенный показатель выявления MB2 (95,63%), в то время как применение КЛКТ показало 37,05%. Ученые сделали вывод, что КЛКТ является хорошим методом для начальной оценки внутренней морфологии первого верхнего моляр, но для выявления устьев самым оптимальным способом является применение микроскопа. КЛКТ также применялся для выявления высокой встречаемости дистолингвального канала у Тайванцев, выявления аномалий в системе корневых каналов нижних премоляров, и помощи в выявлении искривлении корня (Фото 2).

Фото 2: Аксиальное изображение каналов C-формы во вторых молярах

С изобретением нового программного обеспечения для КЛКТ Orthophps CG3D/Galelios (Sirona, Germany) рабочая длина каналов также стала осуществляема. Но точность этих данных в клинической работе еще должна быть подтверждена (Фото 3).

Фото 3: Инструмент для измерения длинны корневого канала

2. Патологии в периапикальных тканях

Наиболее частым патологическим состоянием, затрагивающим зубы является воспалительные процессы пульпы и периапикальных областей. Технология КЛКТ теперь предоставляет клиницисту возможность обозревать нужную зону в трех различных плоскостях, тем самым получая 3D информацию. Поражения, заключенные в губчатом веществе кости с малым количеством или отсутствием кортикальной пластинки, на обычной пленке могут быть диагностированы с большим трудом. Lofthag-Hansen, Stavropoulos и Wenzel сравнили точность получаемых данных при КЛКТ с ограниченным FOV и обычными снимками.

Ученые сообщили, что КЛКТ предоставляет более точные диагностические данные (61%) по сравнения с цифровыми (39%) и обычными (44%) рентгенограммами. Но, несмотря на то, что данные КЛКТ являются более точными, исследователи не призывают к полному вытеснению обычной внутриротовой рентгенографии для выявления периапикальных изменений в обычной клинической практике из-за финансовой и вредностной составляющих. Estrela и коллеги предложили использовать периапикальные индексы, основанные на КЛКТ, для идентификации патологий (Фото 4-6).

Фото 4: Периапикальная киста в переднем сегменте нижней челюсти

А: 3D изображение, показывающее большую кистозную полость

B: Изображение секционного распила, показывающее утрату кортикальной пластинки

C: Аксиальный вид, демонстрирующий утрату кортикальной пластинки с лабиальной стороны и интактную пластинку с лингвальной.

Фото 5: Хронические периапикальные абсцессы около первого правого нижнего моляра

Фото 6: Поражение периодонтальных тканей около левого верхнего второго моляра

Система индексов КЛКТ состоит из 6 ступеней (0-5), исходящих из определения самого большого размера повреждения в каком либо из измерений, и принятие в расчет расширение и разрушение кортикальной кости.

Применяя данный индекс, Low пришел к выводу, что в обнаружение периапикальных патологий лучше использовать КЛКТ недели обычную рентгенографию.

КЛКТ с градиентом теней может оказать помощь в дифференциальном диагнозе кисты и гранулемы. В целом способность выявлять патологии у КЛКТ так же высока, как и у простой КТ. Этот способ может стать важным для пациентов, обращающихся с болевым синдромом или с неточно локализованными жалобами в области ранее леченных или не леченных зубов, на обычном рентгене которых патология не выявляется.

3. Переломы корня

Достаточно тщательно изучена польза и важность КЛКТ в процессе постановки диагноза и ведения зубоальвеолярной травмы, особенно переломах корня, люксации, смещения и переломе альвеолярного отростка.

КЛКТ найдено применение конкретно при диагностике перелома корня зубов.

(Фото 7,8) Высокая важность КЛКТ в определении вертикальных и горизонтальных переломов корня были также описаны в литературе. Элиминация наложения анатомических структур позволяет клиницисту четко анализировать перелом. Вдобавок, 3D реконструкция может быть осуществлена как зубочелюстной системы, так и альвеолярной кости.

Фото 7: Перелом корня в эндодонтически леченом верхнем правом втором моляре

А: ОПГ, показывающая ранее леченые каналы верхнего правого первого моляра

B: Аксиальное изображение, демонстрирующее линию перелома по небному корню

С: Секционный снимок, показывающий косую линию перелома небного корня

Фото 8: горизонтальный перелом правого верхнего центрального моляра

А: 3D изображение, демонстрирующее линию перелома у соединения средней и апикальной трети корня

B: Аксиальный снимок, показывающий горизонтальную линию перелома в передней части верхнего правого центрального резца

С: Косая линия отлома, распространяющаяся от мезиального каря центрального резца на секционном снимке.

4. Резорбция корня

Резорбция корня это утрата твердых тканей зуба в результате активности остеокластов. Это может происходить в рамках физиологического или патологического процесса. Корневая резорбция может быть классифицирована на внешнюю и внутреннюю, в зависимости от локализации процесса относительно поверхности корня. Первые данные о внутренней резорбции получены в 1830. В сравнении с внешней резорбцией внутренняя является весьма редким процессом, этиология которого до конца не изучена. Точность КЛКТ при определении дефектов поверхности хоть и является более высокой по сравнению со стандартной техникой, но, все же, не идеальна и повышается при повышении разрешения вокселей снимка. КЛКТ также показала свою состоятельность при оценке постортодонтической апикальной резорбции, в частности корней латеральных резцов верхней челюсти при импактных клыках.

На КЛКТ внешняя резорбция проявляется как неравномерная рентгенопрозрачность и интактный канал зуба, внутренняя же резорбция выглядит как четкий очаг без прослеживания корневого канала.

КЛКТ с успехом применяется для определения внутренней резорбции и дифференциации ее от внешней. Обычная рентгенография часто не может выявить верный объем распространения, локализации и источник резорбтивного процесса. КЛКТ помогает в определении с тактикой лечения, а также предлагает составить верный прогноз на основе активности и распространенности поражения. И лечение, и результат лечения таким образом становятся более предсказуемыми.

5. Послеоперационная оценка

Мониторинг заживляющего процесса апикальных поражений является важным аспектом в послеоперационном этапе эндодонтии. Также адекватная обтурация корневого канала - это важная детерминанта эндодонтического успеха. Можно заявить, что КЛКТ весьма полезна как при начале лечения, так и при отслеживании последующего состояния зуба. Sogur сообщает, что изображения, полученные при обычном рентгенологическом исследовании в послеоперационном периоде являются более информативными, чем КЛКТ. Этот факт ученый объясняет наличием большого количества артефактов на снимках КЛКТ, обусловленных присутствием гуттаперчи и силлера в каналах (Фото 9).

Фото 9: Артефакты обтурированных корневых каналов

Применение КЛКТ в определение точного места перфорации и ее роли в дальнейшем плане лечения проиллюстрировал Young (Фото 10).

Фото 10: Перфорация корня, хорошо заметная на аксиальном снимке

Преоперативная оценка периапикальных тканей является важным этапом для предотвращения осложнений. Близкое расположение апекса к нижнечелюстному каналу, ментальному отверстию и гайморовой пазухе может быть оценено именно на снимках КЛКТ. Rigolone был первым, кто описал важность КЛКТ для планирования эндодонтического вмешательства.

Важность КЛКТ для апикальной хирургии зубов, близко прилежащих к верхнечелюстной пазухе, последовательно была показана Nakata, который продемонстрировал клинический случай локализации перирадикулярной патологии у конкретного корня. Tsurumachi и Honda описали применение КЛКТ в локализации отломка эндодонтического инструмента, прошедшего в верхнечелюстную пазуху.

Заключение

Несмотря на очевидные преимущества технологии КЛКТ в стоматологии, можно также отметить и некоторые недостатки и ограничения. Технология КЛКТ на настоящий момент не является широко доступной. Постепенно с внедрением и осваиванием специалистами КЛКТ станет более распространенным способом диагностики. Хотя эта техника находится на рынке уже несколько лет, она продолжает оставаться дорогостоящей. Для большинства эндодонтических манипуляций достаточно только малое FOV 4*4 мм.

Лимитирование FOV позволяет не только сократить дозу облучения, время сканирования и артефакты, но также сфокусироваться на структурах, знакомых стоматологам. Что же ожидается в будущем касательно эндодонтии к КЛКТ? Захотят ли стоматологи сами приобретать аппарат или получать снимки специального радиолога из центра, не известно. Совершенно ясно только одно: все больше и больше стоматологов внедряют в свою практику применение КЛКТ.

Автор: Sushma Prashant Jaju, BDS, MDS

Operative Dentistry and Endodontics, Dentocare multispeciality Dental Clinic, Nashik, Maharashtra, India

Лучевая диагностика добавочного нижнечелюстного канала

Врач-рентгенолог, руководитель медицинского отдела по ЮФО рентгенодиагностических центров «Пикассо», ассистент кафедры лучевой диагностики КубГМУ, руководитель учебного центра «Пикассо» ЮФО.

Использование

методов КЛКТ и МРТ в диагностике пациентов

с заболеваниями ВНЧС

- размытость клинических признаков нарушения работы ВНЧС на ранних этапах развития;

- отсутствие обращений пациентов с дисфункцией ВНЧС к стоматологам до момента формирования острого болевого синдрома;

- стоматологи зачастую не уделяют должного внимания оценке состояния ВНЧС при осмотре пациентов или при анализе снимков зубочелюстной области;

- незнание стоматологами дополнительных методов диагностики, используемых для оценки анатомического состояния и функции ВНЧС;

- отсутствие алгоритмов диагностики и знаний по рентгеносемиотике заболеваний ВНЧС.

- неправильное положение головок ВНЧС при позиционировании пациента с использованием прикусной пластины;

- суммация окружающих костных тканей и невозможность оценки суставного пространства;

- отсутствие функциональных проб, таким образом, нет оценки ВНЧС в открытом положении рта.

На сегодняшний день золотым стандартом в диагностике ВНЧС является магнитно-резонансная томография (МРТ), в некоторых случаях для оценки костных элементов сустава применяется КЛКТ. Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) применяется в условиях стационара и имеет преимущество перед КЛКТ лишь при дифференциальной диагностике смешанных по плотности изменений, например при подозрении на опухолевое поражение.

Петросов Ю. А.

Диагностика и ортопедического лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава

Краснодар: Совет. Кубань, 2007. —

304 с.: илл.

Рассмотрим возможности КЛКТ и МРТ в диагностике заболеваний ВНЧС и определим основные задачи использования этих методов.

КЛКТ, конусно-лучевая компьютерная томография, — томографический метод диагностики, основанный на использовании рентгеновского излучения. Сустав имеет костные и мягкотканные структурные элементы. Рентгеновские лучи активно задерживаются твердыми элементами сустава, поэтому подходят в качестве основного метода для оценки последних. Однако следует помнить, что различить мягкотканные элементы сустава рентгенографическими методами вообще и КЛКТ в частности невозможно. Для оценки и суждения об их вовлеченности в патологический процесс вы сможете использовать лишь косвенные признаки, такие как, например, ширина рентгеновской суставной щели.

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Республика Беларусь

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» Минобрнауки России, Чебоксары, Россия

Раздвоенный канал нижней челюсти

Журнал: Стоматология. 2018;97(1): 63‑66

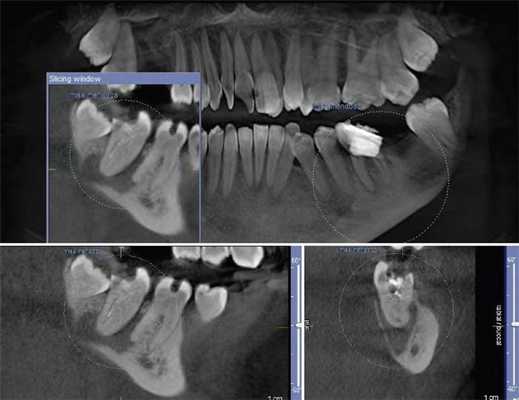

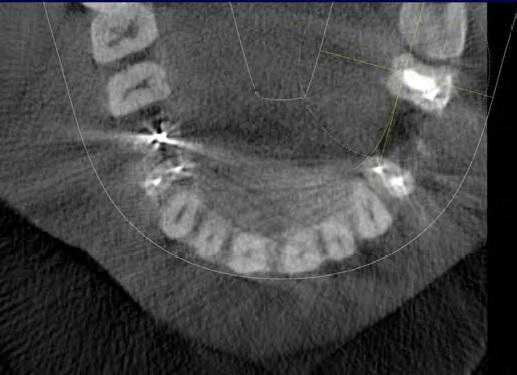

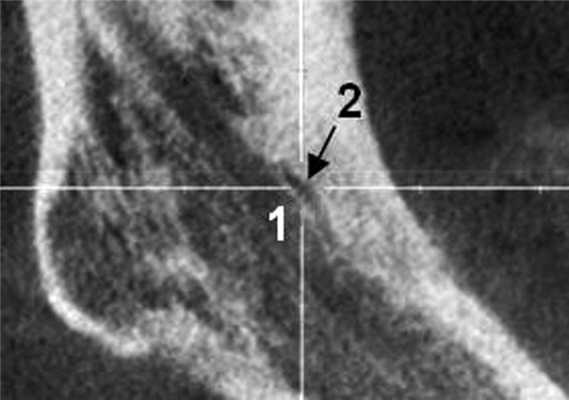

Описаны варианты раздвоения канала нижней челюсти (НЧ), которые были выявлены как случайные находки при конусно-лучевой компьютерной томографии челюстно-лицевой области пациентов, обращавшихся в медицинские центры за стоматологической помощью. Выявленные добавочные каналы в теле НЧ начинались от верхней стенки нижнечелюстного канала и имели небольшую протяженность. Они заканчивались в ретромолярной области, направлялись к корням зубов или ориентировались параллельно основному каналу НЧ.

Удвоение канала нижней челюсти — НЧ (нижнечелюстного канала) — вариант его анатомического строения. О нем имеется упоминание в национальном руководстве по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии [1], а также в ряде научных статей, авторы которых обнаружили дополнительный канал (ы) на анатомических препаратах [2, 3]. Частота выявления нескольких каналов НЧ при анализе ортопантомограмм (ОПМГ) — 0,08—0,95% [4]. Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) выявляет наличие раздвоенного канала в 15,6—64,6% случаев [5—7]. В соответствии с классификацией M. Naitoh и соавт. [5] различают 4 типа канала (рис. 1). Рис. 1. Конфигурация раздвоенного канала НЧ (по M. Naitoh и соавт. [5]). 1-й тип: передний канал — дополнительный канал сливается с основным (а) или оба они идут параллельно (б); 2-й: щечно-язычный канал — расположен со щечной (в) или язычной (г) стороны от основного канала; 3-й: дентальный канал — ведет к корням зубов (д); 4-й: ретромолярный канал — заканчивается ретромолярным отверстием в одноименной ямке (е).

Цель исследования — описать варианты топографии каналов НЧ, выявляемые с помощью КЛКТ.

Необычные варианты хода канала НЧ были выявлены как случайные находки при исследовании на КЛКТ челюстно-лицевой области пациентов, которые обращались в медицинские центры Минска в период 2015—2017 гг. за стоматологической помощью. Авторы исследования не ставили перед собой задачу определить частоту встречаемости удвоения канала НЧ в популяции.

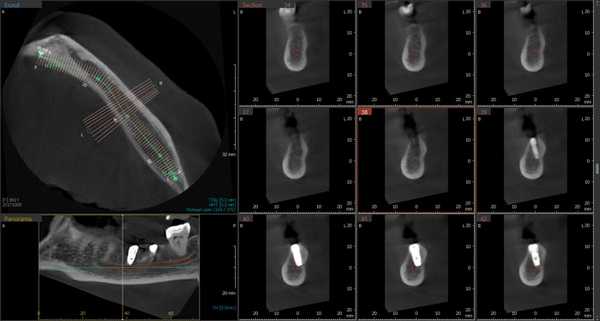

Рентгенологическое исследование проводилось на аппарате Galileos GAX5 («Sirona Dental Systems, Bensheim», Germany). Анализ полученных данных проводился по традиционной методике, предусматривающей последовательное изучение сначала срезов в 3 взаимно перпендикулярных проекциях (окно мультипланарной реконструкции), затем срезов, расположенных продольно и поперечно относительно зубной дуги (в окне «Панорама»), а также томограмм произвольной кросс-секции, оптимальной для получения изображений анатомических объектов соответственно их пространственному положению. Оптимальными для визуализации вариантов ветвления канала НЧ являлись реформаты вдоль продольной оси ее тела, которые обозначаются по терминологии разработчиков аппарата как «касательные».

Результаты и обсуждение

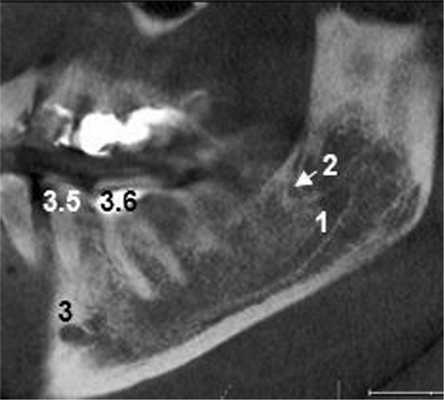

Ниже представлены описания рентгенологической картины раздвоенного канала НЧ 3 типов.

Пациентка Е., 48 лет. С левой стороны на уровне угла НЧ от нижнечелюстного канала отходила боковая ветвь (рис. 2). Рис. 2. Ретромолярный канал; КЛКТ пациентки Е., 48 лет. 1 — канал НЧ; 2 — ретромолярный канал; 3 — подбородочное отверстие. Ее поперечный диаметр составлял 1,37 мм у места начала и 0,96 мм в области ретромолярного отверстия.

Поперечный диаметр канала НЧ у места начала ветви — 3,08 мм. Сначала дополнительный канал направлялся вперед. На расстоянии 5,33 мм от места бифуркации он образовывал петлю, менял направления хода и шел назад и вверх, заканчиваясь отверстием в ретромолярной области. Описанный ход характерен для ретромолярного канала (4-й тип раздвоенного канала НЧ). На контралатеральной стороне дополнительных каналов НЧ не обнаружено.

Пациентка Ф., 55 лет. С правой стороны на уровне угла челюсти от верхней стенки нижнечелюстного канала начинался дополнительный канал с поперечным диаметром 1,52 мм (рис. 3, а). Рис. 3. Дентальный канал нижней челюсти. а — КЛКТ пациентки Ф., 55 лет; б — КЛКТ пациентки К., 29 лет. 1 — канал НЧ; 2 — дентальный канал; 3 — подбородочное отверстие. Поперечный диаметр основного канала на этом же уровне — 2,70 мм. Дополнительный канал направлялся полого вперед и вниз параллельно основному каналу НЧ. В мезиальном направлении кортикализация стенок дополнительного канала постепенно уменьшалась, и достоверно проследить его ход удалось до уровня зуба 4.7. Описанная картина характерна для дентального канала (3-й тип раздвоенного канала НЧ). С левой стороны визуализация дополнительного канала была недостоверной: выявлялось линейное просветление такой же локализации и направления, как с правой стороны, но картины трубчатого образования не выявлено, вероятнее всего — вследствие недостаточной кортикализации его стенок.

У пациентки К., 29 лет, с левой стороны обнаружен дентальный канал (см. рис. 3, б). В месте отхождения он имел вертикальный диаметр 1,35 мм (приблизительно в 3 раза меньше вертикального диаметра канала НЧ на этом же уровне), направлялся вперед и вниз, располагаясь параллельно основному нижнечелюстному каналу, и на уровне медиального корня зуба 3.7 круто поднимался вверх. Дентальный канал переставал идентифицироваться на уровне средней трети корня второго нижнего левого моляра. С правой стороны раздвоения канала НЧ не выявлено.

Пациентка Б., 57 лет. С правой стороны на уровне угла НЧ определялась добавочная ветвь нижнечелюстного канала диаметром 1,1 мм, которая, начинаясь от его верхнего контура, далее шла вперед почти параллельно основному каналу на протяжении 8,01 мм, а затем сливалась с ним (рис. 5). Рис. 5. Конфигурация канала НЧ; КЛКТ пациентки Б., 57 лет. 1 — канал НЧ; 2 — передний канал. На контралатеральной стороне добавочных каналов не обнаружено. Описанная рентгенологическая картина соответствует 1-му (а) типу раздвоенного канала НЧ.

По данным литературы, чаще всего встречаются 4-й и 1-й типы раздвоенного канала Н.Ч. Среди прочих вариантов анатомического строения канала они были обнаружены соответственно в 52,5—71,3 и 18,8—44,3% случаев [4—7]. Щечно-язычный и дентальный тип канала выявлялись в 0,5—8,3% наблюдений. В общей популяции, по данным L. Haas и соавт. [8], на ОПМГ и КЛКТ-сканах частота встречаемости ретромолярного канала составляет 4,20%, а всех других типов раздвоенного канала — 16,25%.

У человека нижний альвеолярный нерв обычно имеет 3 ветви, которые формируют нижнее зубное сплетение [9]. 1-я (ретромолярная) ветвь параллельна основному стволу и иннервирует третий моляр. 2-я (молярная) ветвь отходит от основного ствола или ретромолярной ветви, идет параллельно n. alveolaris inferior и отдает зубные ветви. 3-я (резцовая) ветвь является продолжением главного ствола нерва в мезиальном направлении. У плодов человека, по данным M. Chávez-Lomeli и соавт. [10], каждая из указанных ветвей располагается в отдельном костном канале. Авторы предположили, что образование раздвоенного канала связано с неполным слиянием этих каналов.

Выявление особенностей хода канала НЧ на этапе планирования стоматологических манипуляций имеет важное практическое значение. При удалении третьего моляра, зубной имплантации, эндодонтическом лечении, а также при плоскостной остеотомии ветви НЧ, из-за повреждения сосудисто-нервного пучка в дополнительном канале НЧ могут развиваться ятрогенные осложнения — неожиданное профузное кровотечение во время операции, парестезия, анестезия и формирование травматической невриномы в послеоперационном периоде [6, 11].

Присутствие ретромолярного канала предполагает наличие дополнительного источника иннервации третьего моляра, который может служить причиной неблагоприятного исхода мандибулярной анестезии [12].

Обнаружение в НЧ добавочных каналов представляет собой несложную задачу при наличии высокотехнологичных методов рентгенологической визуализации, таких как КЛКТ, и владении врачами-стоматологами соответствующими знаниями и практическими навыками.

Канал НЧ при типичной локализации визуализируется в виде трубчатого костного образования, стенки которого представлены тонкими линейными затемнениями кортикальных пластинок, а содержимое канала отображается в виде интенсивного просветления. Калибр канала постепенно уменьшается в мезиальном направлении. Достоверным признаком наличия дополнительного канала является продолжение в его стенку кортикальной пластинки основного канала. Это дает возможность проследить дополнительный канал на всем его протяжении. У места его начала канал НЧ, как правило, имеет локальное расширение. Дополнительные каналы обычно отходят от верхней стенки канала НЧ и имеют небольшую протяженность.

Анатомические варианты локализации каналов в теле НЧ многообразны. Тем не менее обнаружение основного и добавочного канала в месте предстоящих манипуляций предопределяет эффективность дентальной имплантации и других хирургических операцией на НЧ.

Читайте также: