Осмотр живота в лежачем положении. На что обращать внимание при осмотре живота?

Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 21.01.2026

Следует обращать внимание на форму живота, цвет кожи, на наличие общего или местного выпячивания, метеоризма, состояние пупка, на видимую перистальтику.

Форма живота зависит от конституции больного. У астеников живот небольшой. У лиц с гиперстеническим типом телосложения он увеличен в размерах.

Выпячивание живота может быть неравномерное и равномерное.

Неравномерное выпячивание живота наблюдается при увеличении печени, селезенки, опухолях в брюшной полости, при больших кистах, исходящих из яичников, поджелудочной железы.

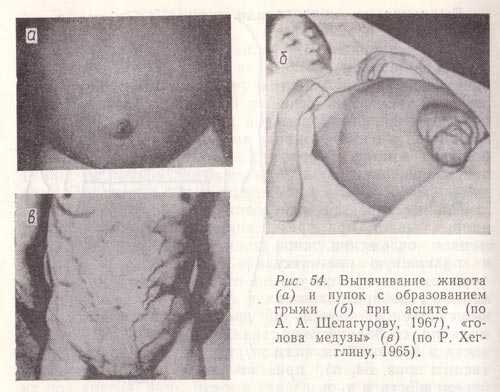

Равномерное выпячивание бывает при чрезмерном отложении жира в подкожную клетчатку (при ожирении), при усиленном газообразовании в кишечнике (метеоризм) и наличии свободной жидкости в брюшной полости (асцит; рис. 54, а), при беременности и т. д.

Рис. 54. Выпячивание живота (а) и пупок с образованием грыжи (б) при асците (по А. А. Шелагурову, 1967), «голова медузы» (в) (по Р. Хегглину, 1965).

При ожирении живот увеличен, стенка его утолщена, пупок втянут.

При метеоризме живот также увеличен и не меняет форму при смене горизонтального положения больного на вертикальное, пупок сглажен или слегка выпячен.

При асците в положении больного лежа живот уплощается в околопупочной области, выпячивается во фланках и приобретает характерную форму «лягушачьего живота». Значительное накопление жидкости и воздуха в брюшной полости, опухоли больших размеров могут привести вследствие повышения внутрибрюшного давления к сильному выпячиванию живота и пупка, а также к расхождению пупочного кольца (рис. 54, б).

В случае затруднения кровообращения в воротной вене (при циррозе печени, сдавлении опухолью или увеличенными лимфоузлами воротной вены, при ее закупорке, сдавлении либо тромбозе нижней или верхней полой вен) на передней брюшной стенке отчетливо просматривается сосудистая сеть, образованная значительно расширенными извитыми подкожными венами (рис. 54, в). Она получила название «головы медузы». Для определения направления тока крови в расширенном сосуде необходимо выжать из него кровь, наложив два пальца, а затем, поочередно приподнимая их, наблюдать, с какого конца он начинает заполняться кровью. Если кровоток направлен снизу вверх, значит, кровь движется в систему верхней полой вены, если вниз — в систему нижней полой вены.

Изменение цвета кожи живота может быть ограниченным или диффузным. В первом случае на нем появляются красно-коричневые пятна («тигровая кожа»), обусловленные частым применением грелок. Во втором — окраска кожи бывает бледной, красной, с синеватым оттенком, желтушной, бронзовой. По боковым поверхностям живота может быть сыпь (см. «Общий осмотр»).

При отечности подкожной клетчатки брюшная стенка становится напряженной, блестящей, на ней остается след при надавливании. Это наблюдается при нарушениях кровообращения в результате болезни сердца, почек.

При осмотре живота можно выявить пупочные и паховые грыжевые выпячивания, а также выпячивания белой линии. (При натуживании больного и смене горизонтального положения на вертикальное эти выпячивания увеличиваются.) В таких случаях осмотр необходимо дополнить исследованием (указательным пальцем) грыжевых колец.

При метеоризме, обусловленном копростазом (каловые камни в кишечнике), или при сужении кишечника, помимо его вздутия, нередко отмечается и перистальтика, особенно интенсивная выше места непроходимости.

При сужении привратника язвенной и раковой этиологии, когда тонус мышечного отдела желудка еще не потерян, в подложечной области наблюдается перистальтика и выпячивание кишечника.

При туберкулезном менингите, иногда при разлитом перитоните может быть резко запавший (ладьевидный) живот.

В горизонтальном положении больного при тонкой брюшной стенке может выявляться пульсация в подложечной области. Лучше видны аортальная пульсация, пульсация аневризмы брюшной аорты, особенно при мягком брюшном прессе.

Следует отметить, что живот принимает участие в акте дыхания. Ограничение дыхательных движений брюшной стенки наблюдается при местных воспалениях брюшины, остром воспалении желчного пузыря, при аппендиците, выраженном болевом синдроме и т. п. Полное отсутствие подвижности брюшной мускулатуры при глубоком дыхании может сигнализировать о разлитом перитоните.

Острый живот

Острый живот - комплекс клинических, лабораторных и инструментальных признаков, свидетельствующих о катастрофе в брюшной полости и необходимости оказания пациенту неотложной хирургической помощи. Проявляется основной триадой симптомов: абдоминальный болевой синдром, напряжение передней брюшной стенки, нарушение эвакуаторной функции кишечника (перистальтики). Диагностическую ценность представляют правильно собранный анамнез, осмотр, рентгенография органов брюшной и грудной полости, УЗИ, лапароскопия. Данный синдром обычно требует ургентного хирургического вмешательства для спасения жизни больного.

МКБ-10

Общие сведения

Острый живот представляет собой собирательное понятие, включающее любую катастрофическую ситуацию в брюшной полости (острые заболевания воспалительного характера, нарушения кровообращения, травмы и повреждения органов, кишечная непроходимость любой этиологии), которая требует быстрой диагностики, постановки правильного диагноза и проведения ургентного оперативного вмешательства. Наиболее актуальным понимание сути синдрома острого живота является для врачей скорой помощи и приемных покоев стационаров, т. к. именно они должны в кратчайшие сроки установить правильный диагноз и госпитализировать пациента в профильное хирургическое отделение.

Необходимость составления алгоритма диагностического поиска при синдроме острого живота возникла еще в начале двадцатого века. Продиктована эта необходимость была тем фактом, что значительное количество смертей в стационаре обусловливалось откладыванием операции у пациентов с острой хирургической патологией брюшной полости из-за трудностей диагностики и дифференциального диагноза. Согласно статистике, летальность среди пациентов с диагнозом острый живот, госпитализированных и прооперированных в первые шесть часов от начала заболевания, в 5-8 раз ниже, чем среди больных с той же патологией, которым хирургическая помощь была оказана в более поздние сроки. Следует отметить, что гипердиагностика острого живота (псевдоабдоминальный синдром на фоне соматической патологии) также является большой проблемой, поскольку необоснованное оперативное вмешательство может значительно ухудшить состояние таких пациентов.

Причины острого живота

К возникновению острой патологии органов живота, требующей экстренного оперативного вмешательства, могут приводить хирургические и нехирургические причины. В гинекологии, травматологии, абдоминальной хирургии острый живот часто связан с внутрибрюшным кровотечением, которое может сопровождать внематочную беременность, апоплексию яичника, травму живота, перфорацию полых органов. В этом случае кровь поступает в брюшную полость, вызывая раздражение брюшины и симптомы острой кровопотери.

Иной механизм развития острого живота наблюдается при нарушении кровообращения в органах брюшной полости и малого таза: острой окклюзии мезентериальных сосудов, ущемленной грыже, кишечной непроходимости, перекруте ножки кисты яичника, некрозе миоматозного узла, перекруте яичка и др. В подобных ситуациях перитонеальные симптомы обусловлены ишемией, быстро нарастающими некробиотическими изменениями в том или ином органе и начинающимся перитонитом. При таких заболеваниях, как острый аппендицит, холецистит, острый панкреатит, сальпингоофорит, характерная клиническая картина определяется острым, иногда гнойным воспалительным процессом.

Хирургические причины острого живота исключаются в первую очередь. Однако существует ряд заболеваний, при которых выраженный абдоминальный болевой синдром не связан с патологией в брюшной полости. Такие состояния симулируют клинику острого живота, но не требуют экстренного хирургического вмешательства. К нехирургическим причинам острой боли в животе относятся некоторые инфекционные заболевания (острая кишечная инфекция, мононуклеоз, гепатит), дисметаболические расстройства (кетоацидоз при диабете, гемохроматоз, повышенный уровень триглицеридов в крови и др.). Интенсивная боль может иррадиировать в область живота при инфаркте миокарда, плеврите и плевропневмонии.

Симптомы острого живота

В клиническую картину острого живота входит триада основных симптомов: абдоминальная боль, напряжение мышц передней стенки брюшной полости, расстройство перистальтики кишечника. Данные признаки могут сочетаться между собой и с менее значимыми симптомами в разнообразных комбинациях.

Боли являются первым и наиболее ярким симптомом острого живота. Они могут иметь различную локализацию, распространенность и интенсивность. Наиболее выраженные и разлитые боли отмечаются при обширных травмах брюшной полости, панкреонекрозе. Напротив, у пожилых и ослабленных пациентов, детей, на фоне интоксикации боль может быть неинтенсивной, блуждающей. Чаще боль бывает острой, кинжальной, хотя встречаются и случаи с постепенным началом болевого синдрома. Большинство пациентов указывают на миграцию боли из первоначального источника, распространение на другие регионы или весь живот. По характеру она может напоминать удар ножа, быть схваткообразной, изнуряющей, жгущей и т. д.

При некоторых патологических состояниях (кишечной непроходимости, деструктивном аппендиците) возможно чередование эпизодов острой боли и мнимого благополучия. Часто болевой синдром может сопровождаться стойкой икотой, рвотой. Воспалительный экссудат и кровь, скапливающиеся в брюшной полости, раздражают нервные рецепторы и вызывают положительные симптомы «ваньки-встаньки» (выраженное усиление болезненности при переходе из сидячего положения в горизонтальное, в связи с чем больной сразу снова садится), френикус-симптом (значительную болезненность при надавливании между ножками грудино-ключично-сосцевидной мышцы). Напряжение мышечного корсета брюшной полости также связано с раздражением листков брюшины экссудатом, содержимым пищеварительного тракта и кровью. Как уже говорилось выше, у пожилых, ослабленных больных и детей данный симптом также может быть не выражен.

Изменения характера кала, запоры и послабления стула, задержка отхождения газов могут служить проявлением нарушения работы кишечника. Так, в начальных фазах острого аппендицита, инвагинации кишечника может отмечаться жидкий стул. При инвагинации, прободной язве, мезентериальном тромбозе в стуле будет определяться кровь. Отсутствие кала и газов говорит в пользу кишечной непроходимости.

Многие заболевания, проявляющиеся клиникой острого живота, сопровождаются явлениями анемии: бледностью кожных покровов, холодным потом, зябкостью. Запущенным эпизодам острого живота сопутствуют явления шока - безучастность, заторможенность, заостренность черт лица, землисто-серый цвет кожи.

Диагностика острого живота

В постановке диагноза острого живота огромное значение имеет правильно собранный анамнез в сочетании с грамотно проведенным физикальным осмотром. Важно выяснить, развилась ли боль остро (перфорация полого органа) или болевой синдром постепенно усиливался (перитонит); локализована ли боль в одном месте либо мигрирует; связано ли возникновение боли с приемом пищи. Рвота указывает на нарушение пассажа пищи по кишечнику механического или рефлекторного характера (кишечная непроходимость, колика). Обязательно следует выяснить, не отмечалось ли в последнее время изменения характера и частоты стула, не было ли патологических примесей в кале (кровь, слизь в виде «малинового желе» и др.).

Во время обследования уделяют пристальное внимание состоянию сердечно-сосудистой системы (ЧСС, уровень артериального давления) для своевременного диагностирования кровотечения, шока. При осмотре живота оценивается его форма (запавший или ладьевидный, напряженный - при перфорации желудка, кишечника; перераздутый и асимметричный - указывает на непроходимость кишечника), выявляются рубцовые изменения и грыжевые дефекты. Пальпация позволяет обнаружить критерии раздражения брюшины, объемные образования в животе, локализовать источник боли. При перкуссии можно определить расширение границ печени, наличие свободного газа или выпота в полости живота. При выслушивании живота кишечные шумы или значительно усиливаются (в начальных фазах непроходимости кишечника) или вообще не выслушиваются (в фазе разгара непроходимости).

Всем пациентам с подозрением на острый живот следует проводить ректальное исследование. Акцентировать внимание необходимо на обострение болезненности при надавливании пальцем на стенки ампулы прямой кишки (это говорит о наличии выпота в малом тазу). При выявлении у больного даже небольших грыжевых выпячиваний рекомендуется провести пальцевое исследование через ворота грыжи. При использовании этого приема происходит непосредственное раздражение париетального листка брюшины, поэтому болезненность и напряженность брюшной стенки будут более выражены. У детей полезно производить пальпацию органов живота в состоянии сна или седации, когда можно исключить непроизвольное напряжение брюшной стенки.

Лабораторные анализы при остром животе неинформативны, выявляют гнойно-воспалительные изменения, анемию. Однин из самых простых и доступных методов верификации катастрофы в животе - обзорная рентгенография ОБП. Пациентам в крайне тяжелом состоянии снимки производятся в горизонтальном положении (в боковой проекции), в остальных случаях исполняется рентгенография в вертикальном положении. На снимках визуализируется свободный газ в полости живота, затемнение в отлогих местах (экссудат), арки и уровни в петлях кишечника, газ в забрюшинной клетчатке. Расширенный диагностический поиск включает рентгенконтрастные исследования: в желудок или кишечник вводится газ, контрастное вещество. Если воздух или контраст попадают в свободную брюшную полость, это свидетельствует о перфорации полого органа. Если при контрастировании желудка отмечается его смещение кпереди, можно думать о панкреонекрозе. Иногда может потребоваться специализированное рентгенологическое исследование (целиакография, мезентерикография).

УЗИ ОБП позволит выявить экссудат в брюшной полости, газ в системе воротной вены, опухолевый конгломерат, инвагинат и другие патологические состояния, которые могли послужить причиной острой хирургической патологии. УЗИ является ведущим методом диагностики острой урологической и гинекологической патологии. В сложных ситуациях установить правильный диагноз поможет диагностическая лапароскопия.

Если у пациента предполагается острый живот, следует тщательно подойти к исключению состояний, имитирующих катастрофу в животе. Операция, проведенная пациенту с тяжелой соматической патологией, зачастую приводит к ухудшению его состояния и смерти. Именно поэтому при поступлении в приемный покой требуется исключить нехирургические факторы острого живота: инфаркт (ишемию) миокарда, воспаление легких, плеврит, пневмоторакс, мочекаменную и желчнокаменную болезнь (колику), кишечные инфекции.

Лечение острого живота

Все пациенты с клиникой острого живота требуют госпитализации в профильное хирургическое отделение. Если будет выявлен псевдоабдоминальный синдром, а острая хирургическая патология исключена, пациент переводится в отделение гастроэнтерологии или терапии. Предоперационная подготовка должна быть максимально сокращена, если состояние больного очень тяжелое - подготовка и противошоковая терапия осуществляются в отделении интенсивной терапии в течение нескольких часов. До постановки точного диагноза нельзя принимать пищу и жидкости, применять обезболивающие средства и снотворные, делать клизмы.

Применение анальгетиков (особенно наркотических) имеет следствием ослабление боли и расслабление мышечного корсета, что в свою очередь ведет к ошибкам диагностики и необоснованному откладыванию операции. После установления правильного диагноза пациентам с болями спастического характера разрешается ввести спазмолитические препараты.

Большинство состояний, приводящих к развитию острого живота, требуют неотложного хирургического вмешательства. Операцию рекомендуется провести в течение шести часов от появления симптомов заболевания - в этой ситуации значительно снижается частота осложнений, улучшается прогноз. Если пациент поступил в стационар в агональном состоянии, подготовка не проводится, операция начинается немедленно, одновременно с проведением реанимационных мероприятий.

Прогноз острого живота

Прогноз для здоровья и жизни при остром животе в значительной мере зависит от причины этого состояния, возраста пациента, наличия сопутствующей патологии, срока от начала заболевания до госпитализации и оперативного вмешательства. Значительно ухудшается прогноз при длительно текущем перитоните, некрозе кишечника, тромбозе мезентериальных вен. Особенно опасны эти состояния у ослабленных и пожилых пациентов, детей раннего возраста. Летальность значительно снижается при ранней постановке диагноза и своевременном проведении оперативного вмешательства. Специфической профилактики острого живота не существует.

УЗИ брюшной полости: что показывает и как избежать ошибок диагностики

Ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости - современный высокотехнологичный метод диагностики, позволяющий оценить состояние внутренних органов и выявить большой спектр заболеваний.

В отличие от других методов, УЗИ позволяет визуально осмотреть внутренние органы, изучить их анатомические особенности, структуру и определить воспалительные процессы и новообразования, не травмируя ткани организма. Специалисту не придется рассекать брюшную стенку, чтобы получить объективную и достоверную картинку на экране монитора. Именно поэтому сегодня УЗИ брюшной полости - золотой стандарт диагностики и одна из самых востребованных медицинских процедур.

Как работает УЗИ брюшной полости?

Ультразвуковая диагностика действует по принципу отражения ультразвуковых волн от исследуемых тканей. Специальная насадка аппарата УЗИ посылает ультразвуковые волны, которые проникая через переднюю брюшную стенку, отражаются от плотных тканей. Результат фиксируется и передается на экран монитора, что позволяет специалисту, не имея прямого доступа к внутренним органам полноценно визуализировать их. Очаги с более высокой плотностью (новообразования, камни) отображаются на экране белыми участками на тёмном фоне. Также аппарат «видит» контуры органа, изменения его структуры и расположение относительно соседних органов.

К общим сведениям, выявленным с помощью ультразвукового исследования, относят:

- размер органа;

- структуру тканей;

- расположение органа;

- наличие участка воспаления;

- наличие или отсутствие новообразований;

- деформация или патология развития;

- выявление свободной жидкости, которой в норме быть не должно.

При всей информативности метода, аппарат УЗИ не способен оценивать функциональное состояние органов. Это значит, что при помощи только лишь ультразвука, невозможно однозначно утверждать, справляется орган с нагрузкой, возлагаемой на него, или нет.

Результатом проведения такой диагностики становятся снимки УЗИ. Когда мы смотрим на готовые снимки, полученные на УЗИ, то видим, как разные органы и их части окрашены в разные цвета и оттенки. Это связано с тем, что разные по плотности ткани имеют разные свойства.

Как подготовиться к УЗИ брюшной полости?

УЗИ брюшной полости проводится натощак. Вечером лучше отказаться от плотного ужина, потому что газы, скопившиеся в кишечнике, не пропускают ультразвук. Именно поэтому, накануне также важно отказаться от продуктов питания, способствующих усиленному газообразованию - бобовые, черный хлеб, капуста, яблоки и т.д. Если пациент привык много кушать, за день до процедуры лучше принять слабительное.

Также нужно отказаться от курения, потому что сигаретный дым вызывает спазм кишечника и желудка. С утра запрещено даже пить воду, не говоря уже о лёгком перекусе. Любое отступление от правил грозит искажением результатов.

Особенности проведения процедуры

УЗИ брюшной полости проводится трансабдоминальным способом, т.е. через брюшную стенку, и не причиняет пациенту никакой боли или дискомфорта. Пациент ложиться на кушетку и оголяет область живота. Специалист наносит на кожу передней брюшной стенки специальный гель, на основе воды, который призван обеспечить отсутствие воздушной прослойки между датчиком аппарата и телом пациента.

Далее, специалист проводящий диагностику, прикладывает датчик к коже и начинает водить им по животу, одновременно просматривая картинку на экране монитора. Пациент при этом не испытывает каких-либо необычных или дискомфортных ощущений.

Расшифровка результатов может осуществляться непосредственно специалистом, который проводит УЗИ, или лечащим врачом пациента, которому для постановки диагноза достаточно взглянуть на снимки и результаты замеров.

Какие органы исследует УЗИ брюшной полости?

К органам брюшной полости относятся желудок, поджелудочная железа, селезёнка, почки, мочеточник, мочевой пузырь, сосуды брюшной полости. Проверить, как работает любой из этих органов можно, сделав УЗИ брюшной полости с помощью современного аппарата. Соответственно, оценив визуально эти органы можно определить наличие патологических изменений и поставить точный диагноз.

Врач исследует на УЗИ каждый орган на выявление той или иной проблемы.

Диагностика печени при помощи УЗИ брюшной полости

Печень — самая крупная железа организма, которая имеет свойство накапливать токсины, поэтому нередко повреждается в довольно молодом возрасте. Брюшной пресс не позволяет печени выпирать из-под рёбер. Печень состоит из четырёх долей: правой, левой, квадратной и хвостатой, что прекрасно просматривается в процессе ультразвуковой диагностики.

Печень довольно большой орган, поэтому врач исследует на УЗИ каждую долю в отдельности, изучая её контур, размер и структуру. В норме связок между сегментами печени быть не должно. Они визуализируются при наличии свободной жидкости. Также у здоровой печени хорошо просматривается печеночная вена, воротные вены и желчевыводящие протоки. Здоровый орган имеет чёткие контуры, ровную внешнюю оболочку (капсулу) и острые углы. Увеличение одного из сегментов указывает на развитие опухоли, увеличенные размеры всей печени — на воспаление. Бугры на поверхности органа говорят о патологии развития, а закругление краёв должны вызвать подозрения на печеночную недостаточность.

УЗИ отображает размеры органа: норма длины печени — 14-18 см (в зависимости от пола), диаметр поперечного сечения — 9-12 см, диаметр печеночной артерии — 6 мм.

Изменения в эхогенности печени указывают на различные заболевания:

- Мелкие очаги измененной эхоплотности говорят о жировом гепатозе (болезнь характерна для людей, ведущих малоподвижный образ жизни и увлекающихся сладкой и жирной пищей);

- Смешанная эхогенность указывает на развитие цирроза печени. На начальной стадии она увеличена в размерах, на поздних этапах дистрофирует и значительно уменьшается в объёме;

- При стеатозе (жировых накоплениях в виде капель) эхогенность увеличивается при отражении от жировых участков;

- При расширении желчных протоков эхогенность значительно увеличивается;

- Если у печени находятся ленточные черви, на экране визуализируется сетчатая структура и расплывчатость контуров;

- Для воспаления печени характерна пониженная эхогенность.

Нарушение структуры печени говорит о развитии новообразований. Их также можно описать на основании снимком УЗИ.

Диагностика желчного пузыря при помощи УЗИ брюшной полости

Специалист по УЗИ-диагностике одновременно с исследованием печени, описывает и желчный пузырь, потому что это взаимодополняемые органы: желчный пузырь продуцирует желчь, которая поступает в печень и расщепляет жиры. В норме на экране монитора орган имеет слегка грушевидную форму при длине 6-9 см, ширине 3-5 см при толщине стенок до 4 мм.

Диаметр желчного протока, через который жидкость попадает в печень, не превышает 6 мм. Если протоки расширены, то у пациента скорее всего плохой отток желчи. Она остаётся внутри органа и давит на его стенки. Такая проблема чревата нарушением пищеварения и сильными болями.

На экране аппарата УЗИ здоровый желчный пузырь имеет ровные и однородные контуры без утолщений. Толщина свыше 4 мм указывает на воспалительный процесс. При хроническом холецистите повышается эхогенность. Области с перемещающейся эхогенностью говорят о наличии песка в желчном пузыре. Камни также перемещаются при изменении положения тела, и имеют повышенную эхогенность. УЗИ отображает их как участки белого цвета. Полипы слизистой оболочки желчного пузыря имеют ту же эхогенность, что и сам орган. Но они отчётливо заметны на экране. Если они свыше 10 мм, их удаляют. В остальных случаях наблюдают за динамикой роста.

Диагностика поджелудочной железы при помощи УЗИ брюшной полости

С помощью ультразвуковой диагностики исследуется как тело, так и головка поджелудочной железы. Этот орган регулирует обменные процессы, а также выделяет ферменты, участвующие в переваривании пищи. Без этого органа человек не проживет и дня, а любые нарушения в работе железы значительно снижают качество жизни человека. В норме орган имеет форму буквы S. На УЗИ аппарате сложно определить всю патологию. Специалист видит только изолированные участки, а также косвенные признаки проблемы. Если они были замечены, врач направляет больного для более детального обследования.

Железа имеет длину 14-22 см при весе 70-80 грамм. Главный проток имеет диаметр 1 мм, но при панкреатите или новообразовании он увеличивается, а при камнях — уменьшается. Воспаление изменяет размер органа либо его отдельных частей. В 60% случаев злокачественные опухоли локализуются в головке железы, она достигает длины до 3,5 см. Также к увеличению размеров приводят кисты, они делают контуры выпуклыми.

Контуры здорового органа должны быть четкими и однородными. Расплывчатость говорит о воспалении, хотя реактивный отёк иногда является цепной реакцией на язву желудка или гастрит. Камни и кисты имеют четкие контуры, а новообразования — размытые границы. Но увидеть это на экране монитора УЗИ аппарата способен только опытный и внимательный специалист.

Повышенная эхогенность типична для камней и хроническом панкреатите, а при остром панкреатите она понижена. Пятна белого цвета на экране монитора свидетельствуют о кистах и абсцессах. Смешанная эхогенность бывает при изменении структуры органа (например, при патологии островков Ларгенганса, продуцирующих инсулин).

Диагностика селезенки при помощи УЗИ брюшной полости

УЗИ этого органа позволяет выявлять заболевания на самой ранней стадии. Ультразвуковое обследование показывает следующие параметры органа:

- Размеры органа — в норме длина не превышает 13 см, ширина — 8 см и толщина 5 см;

- Эхогенность — у здорового органа она средняя. Отсутствие эхогенности указывает на абсцесс, а гиперэхогенность вызывается накопившимися пузырьками газа;

- Форма селезенки — в норме она имеет форму полумесяца, но различные новообразования делают форму округлой, а контуры неровными;

- Повреждение структуры селезенки — такое происходит при инфаркте — кровоизлиянии, вызванном тромбозом артерии или вены. УЗИ отображает пониженную эхогенность, нечеткие контуры и треугольную форму органа;

- Травмы селезёнки — при разрыве вследствие тупой или острой травмы живота образуется гематома. На экране монитора это отображается отсутствием эхогенности на месте травмы, а также визуализацией свободной жидкости;

- Кисты — они имеют четкий контур и овальную форму, поэтому легко визуализируются аппаратом УЗИ. Внутри кисты находится жидкость, поэтому она имеет анэхогенную структуру.

Диагностика лимфатических узлов при помощи УЗИ брюшной полости

УЗИ в норме не визуализирует лимфатические узлы. Если они видны на экране монитора, это свидетельствует о развитии такого страшного заболевания, как миелолейкоз или лимфолейкоз. При таком заболевании увеличивается в размерах и селезёнка.

Если лимфоузлы заметны на УЗИ, но другие органы имеют нормальные размеры, у человека, возможно, развивается инфекция. Селезенка фильтрует кровь от бактерий и вырабатывает антитела, поэтому при инфекционном заражении увеличатся в размере именно внутренние лимфатические узлы. В зависимости от их расположения врач выявляет нарушения в работе соседних органов. Неоднородная эхоструктура селезёнки говорит о разрушении её тканей, болезнях крови и поражении органа патогенными микробами и вирусами.

Диагностика почек при помощи УЗИ брюшной полости

Состояние этого парного органа определяется наиболее достоверно именно ультразвуковым методом диагностики. Он определяет следующие показатели:

- Визуализация и определение размеров почки . В норме у человека должно быть две почки длиной 10-12 см, шириной 5-6 см и толщиной 4-5 см. Левая почка при этом располагается немного выше правой, которая имеет меньшие размеры. Здоровая почка имеет форму боба с чётким однородным контуром. Но порой выявляется такая патология, как удвоение почки. Причём в 12% удваиваются обе почки, а в 88% — визуализируется одностороннее удвоение. Аномальный орган состоит из двух сросшихся сегментов, каждый из которых имеет собственное кровоснабжение. УЗИ выявляет патологию не только у родившегося человека, но и у плода на стадии 25 недель развития. Также иногда выявляется агенезия (нехватка) органа. В целом и та, и другая патология не влияет на качество жизни, если при этом развит мочеточник. Но людям с аномалиями развития почек следует наблюдать за своим здоровьем,потому что они более уязвимы для инфекций и вирусов.

- Диффузные и очаговые изменения паренхиматозной ткани. Паренхимой называют ткань, из которой состоит орган, имеющей корковый слой, в котором образуется моча, и мозговое вещество, состоящее из канальцев. Паренхима в норме должна иметь толщину 16-25 мм, у людей старше 60 лет она уменьшается до 11 мм. Несмотря на то, что почка защищена фиброзной капсулой, попадающие в организм токсины, микробы и продукты распада нарушают структуру тканей. На УЗИ можно увидеть утолщение (такое случается при воспалении из-за развития инфекционной болезни почки) или уменьшение паренхимы (при сахарном диабете, интоксикации, вирусах).

- Расположение почек. На УЗИ специалист видит расположение почек. В норме правая почка располагается на уровне 12-го грудного позвонка, левая — на уровне 11-го. Если в положенном месте почка не визуализируется, это свидетельствует о развитии нефроптоза — опущении почки в брюшную полость. Заболевание опасно тем, что опущенный орган перекручивается, нарушая нормальный кровоток. Это чревато серьезными заболеваниями.

- Эхогенность почки . Интенсивность отражения ультразвука зависит от плотности ткани: низкая плотность отображается на экране монитора тёмными пятнами, высокая плотность — белыми. Более светлые участки означают нарушение структуры почки, что случается при воспалительных явлениях (гломерулонефрите). Повышенная эхогенность указывает на патологию почки (новообразования, песок, камни и пр.)

На УЗИ нельзя увидеть признаки острого пиелонефрита. Единственным признаком патологии является пониженная эхогенность и отек почки. Изменения становятся видно при хроническом пиелонефрите: имеются очаги гиперэхогенности, кисты, уменьшаются размеры органа. При туберкулёзе (усыхании) почки видны полые участки, наполненные жидкостью.

Песок в почках также не визуализируется на УЗИ. Аппарат может видеть инородные включения, диаметр которых превышает 2 мм. Т.е. реально специалист определяет только камни, а «песок в почках» выявляется только с помощью анализов мочи. УЗИ выявляет 97% болезней почек. Если приложить дополнительно анализы мочи, то пациент будет знать на 100% о заболеваниях почек.

УЗИ брюшной полости - диагностическая процедура, позволяющая получить огромный объем достоверной информации о состоянии внутренних органов пациента, не травмируя здоровые ткани и не причиняя ему боли. Еще одно важное преимущество метода - снимки можно хранить столько времени, сколько это необходимо.

УЗИ брюшной полости: как живет ваша печень?

УЗИ брюшной полости (БП) с высокой достоверностью определяет наличие патологий органов пищеварения и, если потребуется, мочеполовой системы на начальных стадиях, а также подтверждает диагноз, предполагаемый на основе существующих симптомов. Исследование позволяет детально оценить состояние органов брюшной полости, их размеры, структуру, расположение, определить наличие воспаления, жидкостей, кист, камней или других новообразований в исследуемой области.

Показания к проведению УЗИ брюшной полости

Обратиться для проведения УЗИ брюшной полости нужно при любом дискомфорте в животе. При этом, чтобы пройти УЗ-обследование не нужно направление от врача — в кабинет УЗИ можно записаться самостоятельно. Результаты диагностики выдаются на руки и специалист, выполняющий обследование, обязательно предупредит о найденных патологиях. Если состояние потребует дополнительной консультации, всегда можно обратиться к гастроэнтерологу, захватив с собой расшифровку УЗИ.

УЗ-диагностика органов брюшной полости показана пациентам, у которых присутствуют следующие симптомы:

- боли в животе различной интенсивности, в том числе подозрения на аппендицит, тяжесть или болевой синдром в правом подреберье, боль в пояснице;

- ощущение горечи во рту, неприятная отрыжка, тянущие боли или чувство распирания в животе после еды;

- повышение артериального давления при условии, что точные причины возникновения симптома не выяснены;

- отвращение к жирной еде, если это не связано с приемом некоторых медикаментов, почечные колики, ощущение пульсации в брюшной полости;

- желтуха, подозрение на нее, пожелтение языка, дискомфортное или затрудненное мочеиспускание;

- повышенное газообразование, субфебрильная температура;

- симптомы онкологического процесса: снижение аппетита, сильное похудение, вялость, слабость.

Даже при отсутствии тревожащих симптомов УЗИ БП рекомендуют проходить в составе ежегодной диспансеризации, чтобы своевременно выявлять имеющиеся заболевания пищеварительной системы.

Некоторые патологии, такие как рак или метастазы, локализованные в области брюшной полости, могут длительное время развиваться бессимптомно, при этом приводя к необратимым последствиям для здоровья и жизни человека. УЗ-диагностика позволяет определить подобные аномалии даже начальном этапе, когда новообразование только еще начинает зарождаться.

При каких заболеваниях назначают УЗИ БП

Врачи назначают УЗИ органов брюшной полости для определения состояния органов при наличии или подозрении на следующие заболевания:

- цирроз - хроническое заболевание печени, при котором нормальные ткани замещаются фиброзными;

- гепатит - воспалительное поражение печени;

- желтуха - заболевание, основные симптомы которого проявляются вследствие повышенного содержания в крови билирубина;

- панкреатит - патология воспалительного характера, поражающая поджелудочную железу, холецистит - воспалительное поражение желчного пузыря;

- кисты в органах брюшной полости - патологическое образование полостной природы, наполненное жидкостью;

- холестаз — застой желчи в брюшной полости;

- конкременты - камни, образующиеся в желчном пузыре или почках;

- доброкачественные и злокачественные новообразования в органах БП;

- заболевания, при которых отмечается увеличение печени или селезенки: малярия, инфекционный мононуклеоз, сепсис, апластическая анемия.

УЗ-диагностику органов БП обязательно проводят непосредственно перед операцией на органах в этой области.

Как делают УЗИ брюшной полости

Врач ультразвуковой диагностики в обязательном порядке изучает строение и особенности печени, желчного пузыря, забрюшинного пространства, поджелудочной железы, селезенки и сосудов. Но по показаниям или при подозрении в ходе УЗИ на какую-либо патологию могут обследовать и другие органы пищеварительной и мочеполовой системы.

Протокол УЗ-диагностики органов брюшной полости стандартен и включает в себя следующие описываемые параметры:

- определение локализации и, если нужно, особенностей месторасположения органов БП;

- определение размеров исследуемых органов, изучение их внутренней структуры;

- подтверждение наличия или отсутствия свободной жидкости в исследуемом пространстве;

- определение изменений, характерных для хронических патологий;

- при наличии камней, кист и новообразований определение места их локализации и размера;

- выявление воспалительного процесса в случае его наличия.

Если есть необходимость и техническое оснащение УЗ-кабинета позволяет проводить более сложные манипуляции, под контролем ультразвука могут произвести удаление жидкости из забрюшинного пространства или сделать биопсию почек или печени.

Какие органы проверяют на УЗИ брюшной полости

Когда пациента направляют на УЗ обследование внутренних органов, ему не стоит отказываться от обследования, ведь такую диагностику можно назвать по-настоящему комплексной — ни одно обследование не показывает одновременно такое количество органов, как УЗИ брюшной полости. Врач детально изучает строение, размеры, наличие патологических изменений в органах брюшной полости, чтобы максимально точно поставить диагноз и подобрать подходящее лечение.

Что смотрят на этом обследовании, какие органы проверяют?

УЗИ брюшной полости включает осмотр всех внутренних органов, участвующих в процессе пищеварения :

Научная электронная библиотека

Поскольку доминирующее значение в исследовании органов брюшной полости занимает система пищеварения, описание этого раздела обычно начинают с данных осмотра ротовой полости, а затем переходят к результатам исследования живота.

Язык: величина (обычный, увеличенный), влажность (умеренная, сниженная, повышенная, саливация), выраженность сосочкового слоя (сосочки отчетливые, сглажены, умеренно выраженные), налет (распространенность, выраженность, цвет), наличие трещин, язвочек на языке, «географический язык», отпечатки зубов по краям языка, хантеровский глоссит.

Десны: без особенностей, кровоточат, изъязвлены, гиперемированы.

Зубы: здоровые, поражены кариесом, зубные протезы, цвет поверхности зубов.

Мягкое и твердое небо: окраска (обычная, желтушная; бледное, гиперемированное), геморрагии, налеты.

Миндалины: величина, цвет, разрыхленность, наличие налета, гнойных пробок, состояние лакун, крипт.

Запах изо рта: обычный, уринозный, фруктовый (запах ацетона), гнилостный, зловонный.

С практической целью исследование живота целесообразно проводить в следующей последовательности: осмотр, перкуссия, аускультация, поверхностная (ориентировочная) пальпация, методическая глубокая скользящая пальпация по методу В.П. Образцова - Н.Д. Стражеско. Отдельно проводится исследование живота в горизонтальном и вертикальном положениях пациента.

● форма живота (обычной конфигурации, отвислый, выпячен, втянут, «лягушачий»);

● симметричность (обе половины симметричны, не симметричны, наличие локальных асимметрий, выпячиваний, втяжений);

● пупок (выпячен, втянут, наличие грыжевых выпячиваний);

● участие в акте дыхания (активно, пассивно участвует, не участвует);

● кожные покровы (цвет, пигментации, характер растительности, рубцы, полосы беременности, сыпи, расширения сосудов: флебэктазии, телеангиоэктазии, «голова медузы», «сосудистые звездочки», грыжи, видимая перистальтика);

● изменение формы живота в вертикальном положении.

Описываются результаты перкуссии живота лежа на спине, на боку и в вертикальном положении пациента характер перкуторного звука в различных участках живота (высокий, низкий, притупленный, тимпанический), свойства перкуторного звука в области фланков и его изменения в зависимости от перемены положения тела, особенности перкуторного звука над правой реберной дугой; определение свободной жидкости в брюшной полости методом поколачивания (симптом флюктуации), определение уровня жидкости в брюшной полости в вертикальном положении пациента.

Описываются результаты выслушивания живота: наличие (отсутствие) кишечных шумов, их выраженность, характер, шум трения брюшины.

Поверхностная (ориентировочная) пальпация (paIpatio) живота

Степень напряжения мышц брюшной стенки (отчетливо выражена, снижена, локальная резистентность мышц). Определение признаков раздражения брюшины (симптом Щеткина-Блюмберга) и перкуторной болезненности в эпигастрии (симптом Менделя); определение грыжевых колец (локализация, величина, болезненность), поверхностно расположенных опухолей, болезненных участков. Обнаруженные изменения описываются соотносительно к топографическим областям живота.

Методическая глубокая скользящая пальпация живота по методу В.П. Образцова - Н.Д. Стражеско

Последовательно описываются свойства отрезков толстой кишки (сигмовидной, слепой, восходящий, нисходящий отделы и горизонтальная часть поперечно-ободочной кишки). Следует отметить, что перед определением свойств горизонтального отрезка поперечно-ободочной кишки определяется положение нижней границы желудка (указать результаты определения границы при помощи четырех методов: пальпаторно, по шуму плеска, перкуторно, аускультативно). Затем отмечаются пальпаторные особенности большой кривизны желудка и привратника.

Далее оцениваются пальпаторные особенности нижнего края печени по окологрудинной и срединноключичной линиям справа (выступание из-под реберной дуги (в см), свойства прощупываемого края: мягкий, твердый, острый, закругленный, гладкий, бугристый, чувствительный, болезненный); симптомы Ортнера, Кера и др. Наличие болезненности при надавливании в области желчного пузыря, френикус-симптом, точки иррадиации желчного пузыря, а также данные пальпации (прощупываемость, форма, величина, подвижность, болезненность, консистенция) селезенки.

Написание этого раздела заканчивается изложением результатов исследования почек (в горизонтальном и вертикальном положениях больного) и мочевого пузыря. При прощупываемости почек необходимо отметить форму, болезненность, подвижность, консистенцию пальпируемого края, симптом поколачивания (отрицательный, положительный, одно-, двусторонний); болезненность (имеется, отсутствует) при надавливании в надлобковой области.

При осмотре полости рта: язык обычной величины и формы, розового цвета, суховат, сосочки сглажены, на боковой поверхности языка отмечаются отпечатки зубов. Передняя поверхность языка, преимущественно у корня, покрыта налетом серо-желтого цвета. Зубы целы, некоторые из них поражены кариесом. Десны разрыхлены, легко кровоточат при надавливании на них пальцем через внешнюю сторону щеки; на внутренней поверхности десны в области правого клыка определяется эрозия размером 0,2×0,3 см. Мягкое и твердое небо розового цвета, без видимых налетов, пятен или изъявлений. Миндалины гипертрофированы, разрыхлены, гнойные пробки не определяются.

Живот обычной формы и конфигурации, существенно не изменяющийся при переходе из горизонтального в вертикальное положение. Обе половины живота симметричны, активно участвуют в акте дыхания, локальных выпячиваний, втяжений в области передней брюшной стенки не обнаружено. Пупок умеренно втянут. Расширения подкожных вен и капилляров не отмечено. Визуально перистальтические волны не определяются. Кожа живота бледнорозового цвета, в эпигастральной области определяется гиперпигментированные пятна по типу мраморной пигментации (следы от частого применения грелок); растительность по женскому типу. В правой подвздошной области определяется рубец размерами 0,5×8 см (след от перенесенной операции - аппендэктомии). Грыжевые выпячивания не определяются.

При поверхностной (ориентировочной) пальпации живот мягкий, безболезненный; опухолевидных образований не обнаружено, резистентность мышц передней брюшной стенки выражена умеренно. Симптомы Щеткина-Блюмберга и Менделя отрицательны.

При методической глубокой скользящей метод пальпации по методу В.П. Образцова - Н.Д. Стражеско обнаружено: сигмовидная кишка прощупывается в левой повздошной области в виде гладкого, эластичного, на протяжении 12 см, умеренно болезненного, не урчащего цилиндра шириной 2-3 см, слегка смещаемого (на 2-3 см) в обе стороны; слепая кишка пальпируется в виде гладкого, умеренно упругого и подвижного (на 2-3 см), чувствительного и слегка урчащего цилиндра шириной 3-4 см; конечный отрезок подвздошной кишки пальпируется в виде безболезненного цилиндра толщиной около 1 см, гладкого и умеренно урчащего; червеобразный отросток пальпировать не удалось; восходящий и нисходящий отделы толстой кишки пальпируются в виде гладких, безболезненных, не урчащих, умеренно подвижных цилиндров шириной 2-3 см; нижняя граница желудка определена методами пальпации, перкуссии и аускультоперкуссии и / или аускультоаффрикции, расположена на 2 см выше пупка. Поперечно-ободочная кишка пальпируется в виде умеренно болезненного, слегка урчащего цилиндра шириной 3-4 см. Привратник пальпируется в виде гладкого тяжа меняющейся упругости. Шум плеска (симптом Василенко) обнаружить не удалось.

При пальпации нижний край печени острый, гладкий, с ровными контурами, умеренно болезненный, на 1 см выступает из-под нижнего края правой реберной дуги по срединноключичной линии. Положительный симптом Ортнера. Определяется болезненность при пальпации в области анатомического расположения желчного пузыря. Обнаружен правосторонний френикус-симптом.

Перкуторно поперечник селезенки определяется между 9 и 11 ребрами по левой передней подмышечной линии. Пальпаторно нижний край селезенки определить не удалось.

Почки при исследовании в горизонтальном и вертикальном положениях пальпировать не удалось. Симптом Пастернацкого - отрицательный с обеих сторон. При надавливании в надлобковой области болезненность не определяется. Мочеточниковые точки не реагируют.

При перкуссии живота в гипогастральной области и в области флангов отмечается высокий тимпанит, в эпигастральной области - тимпанический характер перкуторного тона с более ясным оттенком. Над правой реберной дугой сохранен тупой звук. При изменении положения тела характер перкуторного тона существенно меняется. Свободная жидкость в брюшной полости методом флуктуации не определяется.

При аускультации живота над областью кишечника отчетливо выслушиваются кишечные шумы. Шум трения брюшины не обнаружен. Шумы над аортой на уровне пупка не выслушиваются.

Читайте также:

- Симптомы инородного тела гортани и его лечение

- Стеноз привратника желудка у детей: диагностика, лечение

- Случай достижения стойкой ремиссии плантарного фасциита при комплексном консервативном лечении плоскостопия

- Отрыв сосудов почек у ребенка. Разрывы мочевого пузыря у детей

- ЭхоКГ при полной транспозиции магистральных артерий