Повышение внутриглазного давления - офтальмогипертензия

Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 21.01.2026

Офтальмогипертензия - это повышение внутриглазного давления выше 20 мм рт. ст. при отсутствии глаукоматозных изменений глазного дна. Общими симптомами для всех форм являются головная боль, затуманивание зрения, ощущение дискомфорта в области глазницы. Комплекс диагностических мероприятий включает тонометрию, биомикроскопию глаза, гониоскопию, тонографию. При глазной гипертензии показана гипотензивная терапия, которая сводится к инстилляциям бета-адреноблокаторов или их комбинации с М-холиномиметиками, ингибиторами карбоангидразы. В основе лечения симптоматической формы лежит устранение этиологического фактора.

Общие сведения

Офтальмогипертензия - широко распространенная патология. В 35% случаев имеет стабильное течение, в 30% регрессирует с возрастом, в 35% приводит к развитию глаукоматозных изменений в области сетчатки и диска зрительного нерва (ДЗН). Согласно имеющимся в офтальмологии статистическим данным, нозологию диагностируют у 7,5% населения в возрасте старше 40 лет. После 50 лет этот показатель достигает порядка 20%. Пациенты с повышенным внутриглазным давлением входят в группу риска развития глаукомы. Доказано, что при отсутствии коррекции офтальмотонуса на протяжении 10 лет осложнения возникают у 5-9,2% больных. Заболевание встречается в среднем в 10 раз чаще, чем глаукома.

Причины офтальмогипертензии

Причина эссенциальной формы - возрастные изменения циркуляции водянистой влаги. Заболевание возникает на фоне гормонального дисбаланса у женщин климактерического возраста. К развитию симптоматической формы приводят:

- Применение кортикостероидов. Гидродинамика глаза нарушается как при длительных инстилляциях гормональных средств, так и при их пероральном приеме. Местное применение глюкокортикостероидов вызывает повышение ВГД через несколько недель, системное - через 2-4 года. Интенсивная терапия стероидами потенцирует увеличение офтальмотонуса спустя 1-2 часа после введения препарата.

- Травматические повреждения. Реактивная природа болезни связана с раздражением болевых рецепторов на поверхности радужки и роговицы. Острая офтальмогипертензия возникает в ответ на дислокацию хрусталика.

- Хирургические вмешательства. Повышение офтальмотонуса провоцирует обтурацию дренажной сети фрагментами хрусталика, пигментом или псевдоэксфолиативным материалом. Глазная гипертензия развивается при применении вискоэластических препаратов в ходе операции. В послеоперационном периоде нарастание ВГД связано с местной воспалительной реакцией, зрачковым и цилиарным блоком.

- Синдром Познера-Шлоссмана. Эта патология становится причиной глаукомоциклитических кризов, которые сопровождаются резким увеличением давления без изменений УПК.

- Интоксикация. Повышение ВГД провоцирует хроническая интоксикация тетраэтилсвинцом, отравление фурфуролом или бесконтрольный прием препаратов, содержащих сангвинарин.

- Увеит. Воспаление увеального тракта провоцирует увеличение секреции жидкости, отек трабекулы и скопление экссудата в УПК, что ведет к транзиторному повышению ВГД.

- Эндокринные заболевания. Офтальмогипертензию вызывает гормональный дисбаланс на фоне гиперкортицизма или гипотиреоза в анамнезе.

Патогенез

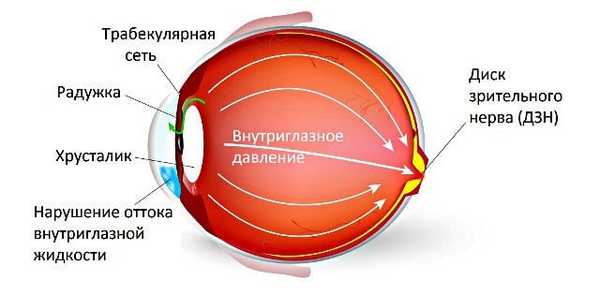

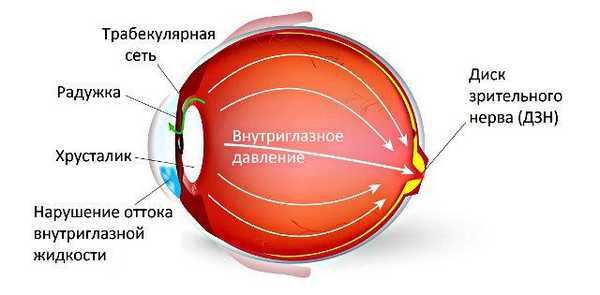

Механизм развития глазной гипертензии напрямую зависит от формы патологии. При эссенциальной природе заболевания из-за нарушения оттока ВГЖ даже ее умеренная секреция потенцирует повышение давления. В норме у пациентов преклонного возраста затрудненная циркуляция внутриглазной жидкости сопряжена с ее сниженной продукцией, поэтому офтальмопатология не развивается. Возникновение симптоматической офтальмогипертензии обусловлено повышением продукции ВГЖ или обратимым нарушением оттока водянистой влаги, который вызывает отек трабекулярной сети, скопление экссудата или крови в зоне угла передней камеры глаза (УПК).

У лиц с данной нозологией в анамнезе наблюдается мнимая или истинная гиперпродукция внутриглазной жидкости. Это связано с интенсивным кровоснабжением оболочек глаза, высокой функциональной способностью цилиарного тела. В патогенезе стероидной формы болезни ведущую роль играет ингибирование протеаз и фагоцитоза эндотелиоцитов трабекулы. Нарушение обмена ионов приводит к задержке натрия и отеку дренажной сети. Полимеризация молекул на поверхности трабекулярной ткани потенцирует увеличение ядра и клетки в размере. Кортикостероиды угнетают продукцию простагландинов, функция которых - снижение ВГД и улучшение оттока ВГЖ.

Классификация

Глазная гипертензия имеет множество вариантов развития. По этиологии заболевание классифицируют на увеальную, реактивную и стероидную формы. С клинической точки зрения выделяют:

- Симптоматическую офтальмогипертензию. Временное повышение ВГД развивается на фоне патологического процесса, не имеющего отношения к глаукоме.

- Эссенциальную глазную гипертензию. Характеризуется незначительным повышением офтальмотонуса при нормальных показателях оттока ВГЖ.

- Псевдогипертензию глаза. Это превышение показателей внутриглазного давления, которое возникает в результате стресса перед визометрией у здоровых людей.

Симптомы офтальмогипертензии

Клинические проявления патологии определяются вариантом развития. Для эссенциальной глазной гипертензии характерно стабильное или регрессирующее течение. Это обусловлено тем, что с возрастом интенсивность продукции ВГЖ постепенно снижается. В большинстве случае офтальмогипертензия возникает симметрично на обоих глазах. Больные отмечают частую головную боль. Исключение - симптоматическая форма на фоне глаукомоциклитического криза. При этой патологии поражается один глаз. Во время криза пациенты предъявляют жалобы на дискомфорт, появление «тумана» и радужных кругов перед глазами. Болевой синдром обычно отсутствует.

При стероидном типе болезни внутриглазное давление повышается постепенно. При реактивном варианте признаки глазной гипертензии нарастают на протяжении 2-6 часов после травмы или хирургического вмешательства. Пациенты жалуются на ощущение инородного тела, затуманивание зрения, выраженную болезненность. Редко отмечаются диспепсические проявления (тошнота, рвота). Специфические симптомы увеальной формы включают гиперемию глаза, фотофобию и повышенное слезотечение. Заболевание может привести к необратимому снижению зрительных функций.

Осложнения

Распространенное осложнение симптоматической офтальмогипертензии - вторичная глаукома, которая является следствием необратимых изменений трабекулярного аппарата. Нежелательные последствия стероидной формы представлены утолщением роговицы, формированием заднекапсульной катаракты, образованием язвенных дефектов на поверхности роговицы. Возможны атрофические изменения век, возникновение птоза. Реактивный вариант нозологии осложняется гипертензионной эпителопатией. Увеальная офтальмогипертензия на фоне панувеита приводит к необратимой потере зрительных функций.

Диагностика

Диагностика заболевания представляет собой большую сложность. Измерение ВГД вызывает психологическое напряжение у пациента, что часто провоцирует повышение офтальмотонуса и возникновение ложной офтальмогипертензии. Специальное офтальмологическое обследование требует проведения:

- Тонометрии. Объективный критерий глазной гипертензии - повышение ВГД более 20 мм рт. ст. при двух последовательных измерениях. При симптоматической форме показатели офтальмотонуса могут достигать 40-60 мм рт. ст.

- Биомикроскопии глаза. Это единственный метод, который позволяет установить диагноз симптоматической офтальмогипертензии при патологии Познера-Шлоссмана. Биомикроскопическая картина включает незначительный отек роговой оболочки, небольшие преципитаты, которые исчезают через 2-3 дня после криза. При реактивной форме определяется отек роговицы.

- Тонографии. Исследование гидродинамики глаза дает возможность графически регистрировать изменение показателей ВГД. На измерении минутного объема внутриглазной жидкости и коэффициенте легкости ее оттока базируется верификация формы заболевания.

- Гониоскопии. При данной нозологии визуализируется открытый УПК глаза. Глубина камеры в пределах нормы. У пациентов с реактивной формой в передней камере определяются остатки вискоэластика.

Для дифференциальной диагностики с глаукомой проводится гониоскопия, офтальмоскопия, периметрия и визометрия. В отличие от глаукомы при офтальмогипертензии показатели внутриглазного давления не влияют на зрительные функции, УПК без изменений. Патология не сопровождается изменениями со стороны ДЗН и внутренней оболочки глазного яблока. Границы поля зрения соответствуют референтным значениям.

Лечение офтальмогипертензии

Терапевтическая тактика сводится к назначению гипотензивных средств. Целевой уровень внутриглазного давления составляет 20-13 мм рт. ст. Начинают лечение с назначения одного препарата из группы бета-адреноблокаторов. При низкой эффективности показана комбинированная терапия. Наиболее распространена схема лечения, включающая применение двух β-адреноблокаторов. При отсутствии эффекта офтальмологи назначают комбинацию β-адреноблокатора с М-холиномиметиком или ингибитором карбоангидразы. При выборе комбинированной тактики 2-3 раза в год необходимо менять схему лечения с целью профилактики развития толерантности к лекарственным средствам. Ведущее значение в терапии симптоматической офтальмогипертензии занимает устранение причинного фактора.

При стероидной природе заболевания внутриглазное давление нормализуется в течение 2-3 недель после отмены кортикостероидов. Если есть необходимость в продолжении терапии, показана замена на нестероидные противовоспалительные препараты. Гипотензивные средства назначают только при достижении ВГД 40-60 мм рт. ст. Тактика лечения реактивной формы сводится местному применению препаратов группы β-адреноблокаторов, ингибиторов карбоангидразы или α-адреномиметиков. При повышении ВГД после операции из-за скопления в передней камере вискоэластика или форменных элементов проводят ее декомпрессию. Выявление механической преграды на пути оттока ВГЖ требует ее устранения хирургическим путем.

Прогноз и профилактика

Прогноз для жизни и в отношении зрительных функций при офтальмогипертензии благоприятный. Причиной полной потери зрения может выступать увеальная форма, что зачастую связано с длительным течением панувеита. Специфические превентивные меры не разработаны. Неспецифическая профилактика сводится к устранению гормонального дисбаланса, назначению гипотензивной терапии накануне оперативного вмешательства. Пациентам, работающим с тетраэтилсвинцом и фурфуролом, рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски). При приеме препаратов с сангвинарином и кортикостероидов необходимо контролировать уровень ВГД.

Вторичная глаукома

Вторичная глаукома - это заболевание, при котором повышение внутриглазного давления и поражение зрительного нерва возникает на фоне основной патологии органа зрения. Проявляется прогрессирующим снижением остроты зрения, болевым синдромом, спазмом аккомодации. Постановка диагноза основывается на результатах гониоскопии, тонометрии, тонографии, визометрии, офтальмоскопии, биомикроскопии и периметрии. Терапевтическая тактика определяется этиологией заболевания и может включать гипотензивную терапию, хирургическое вмешательство, лазерную коагуляцию сетчатой оболочки.

Вторичная глаукома - одно из наиболее опасных заболеваний в офтальмологии. В структуре всех глазных патологий данная форма глаукомы занимает от 0,8 до 22%. В среднем у одного-двух больных из ста она становится причиной госпитализации. Болезнь относится к числу инвалидизирующих, т. к. в 28% приводит к необратимой потере зрительных функций. В 20-45% длительное повышение ВГД ведет к тяжелому поражению зрительного нерва и требует осуществления энуклеации глазного яблока. В половине случаев диагностируют увеальную форму заболевания. У лиц мужского и женского пола встречается с одинаковой частотой. Географических особенностей эпидемиологии не наблюдается.

Причины вторичной глаукомы

Повышение ВГД при данной форме глаукомы связано с рядом патогенентически разнородных факторов. Доказано, что патология является полиэтиологичной. Основные причины развития включают:

- Воспалительные процессы. Наиболее распространенные причины болезни - рецидивирующий эписклерит, склерит и увеит. При данных патологических процессах поражается дренажная система глаза, что влечет за собой повышение ВГД.

- Хронический кератит. Повышение ВГД напрямую связано как с воспалением роговой оболочки, так и с вторичным формированием бельма, передних синехий и тяжелыми дегенеративно-дистрофическими изменениями роговицы. Помимо органических предпосылок к развитию вторичной глаукомы, постоянное раздражение оболочки ведет к рефлекторному гипертонусу.

- Эктопия хрусталика. Клинические проявления развиваются при вывихе хрусталика в ПКГ или стекловидное тело, что обусловлено нарушением внутриглазной гидродинамики.

- Катаракта. Глаукоматозные изменения характерны только для незрелой возрастной, травматической или старческой перезрелой формы катаракты. ВГД при этом возрастает из-за сопутствующего хрусталикового блока и сужения передней камеры.

- Тромбоз центральной вены сетчатки. Из-за того, что тромбоз ЦВТ приводит к ишемии, возникает неоваскуляризация радужки, которая в дальнейшем распространяется на область передней камеры.

- Травматические повреждения. Причиной выступает контузия глаза или рана, при которой наблюдается врастание эпителия по ходу зрительного канала. При ожоговой природе патологии повышение ВГД - следствие гиперпродукции водянистой влаги.

- Дегенеративные изменения. Триггером выступают дистрофические изменения в зоне УПК, при которых затрудняется отток внутриглазной жидкости.

- Патологические новообразования внутриглазной локализации. ВГД повышается из-за наличия объемного образования в полости глазного яблока. Из злокачественных патологий наиболее распространенны ретинобластома и меланома глаза.

В основе развития вторичной глаукомы лежит нарушение гидродинамики внутриглазной жидкости, в частности, ее оттока. К этому приводит механическое блокирование угла передней камеры (УПК), вызванное отеком трабекулярной сети. В 20% случаев ключевая роль в механизме развития отводится патологической гиперсекреции, что ведет к накоплению большого объема экссудата. Повышение проницаемости стенки сосудов венозного русла и спазм артериол дополнительно стимулируют развитие глазной гипертензии как одного из проявлений болезни. При эктопии хрусталика возникает компрессия роговой оболочки к УПК и трабекуле. При вторичном повреждении стекловидного тела, помимо возникновения зрачкового блока, возможна его обтурация массами межтрабекулярных щелей.

При длительном течении заболевания в области дренажной системы глаза на смену функциональным изменениям приходит формирование органических преград на пути оттока. Прогрессирующее образование гониосинехий, организация экссудата в зоне трабекул и усиление ангиогенеза ведет к нарастанию клинических проявлений зрительной дисфункции. При неопластическом происхождении патологии степень нарастания клинических проявлений определяется скоростью роста новообразования в полости орбиты. При кровотечении в полость стекловидного тела или переднюю камеру повышение ВГД коррелирует с объемом кровоизлияния. Давление снижается по мере рассасывания крови, однако из-за организации сгустков и обтурации трабекулярной сети может быстро нарастать после периода мнимого благополучия.

Заболевание имеет исключительно приобретенное происхождение. С клинической точки зрения выделяют одно- и двухстороннюю форму. По этиологии вторичную глаукому классифицируют на:

- Увеальную поствоспалительную. Возникает из-за продолжительного течения воспалительных процессов или наличия поствоспалительных изменений.

- Факогенную. Развивается из-за травматических повреждений хрусталика или является осложнением катаракты.

- Сосудистую. Этиология этой формы напрямую связана с тромбозом или стойким повышением давления в эписклеральных венах глазного яблока.

- Травматическую. В основе формирования глаукомы лежат повреждения органа зрения, вызванные действием термических, химических или ионизирующих факторов.

- Дегенеративную. Дегенеративно-дистрофические изменения приводят к развитию заболевания у больных увеопатиями, аномалией Фукса и иридокорнеальным эндотелиальным синдромом.

- Неопластическую. Возникновению этого варианта патологии предшествует появление доброкачественных и злокачественных новообразований глазного яблока, которые ведут к повышению офтальмотонуса.

Симптомы вторичной глаукомы

Клинические проявления зависят от особенностей течения основной патологии. В большинстве случае поражается только один глаз. При двухсторонней форме изменения развиваются несимметрично. Длительное время симптоматика заболевания отсутствует, за исключением случаев, когда возникновение патологии обусловлено травмой или послеоперационными осложнениями. При увеальной форме пациенты чаще ощущают повышение офтальмотонуса в вечернее время. Наблюдается быстрое, прогрессирующее снижение остроты зрения. Зачастую в течение 1 года наступает полная потеря зрительных функций.

Если заболевание развивается на фоне эктопии хрусталика или катаракты, пациенты предъявляют жалобы на резкую боль в области глазницы, снижение зрения, покраснение переднего отдела глазного яблока. Патология может сопровождаться тошнотой, рвотой, головокружением. Отличительный симптом - дрожание хрусталика при движениях глазных яблок (факодонез). Особенность глаукомы у больных с онкологическими новообразованиями - в медленном нарастании клинических проявлений. Общие симптомы для всех форм - появление радужных кругов перед глазами при взгляде на источник света, затуманивание зрения, головная боль с иррадиацией в надбровные дуги. Часто нарушается аккомодационная способность, в которой превалирует спазм аккомодации. При выполнении зрительной работы быстро развиваются астенопические жалобы.

Наиболее тяжелое осложнение вторичной глаукомы - слепота. Пациенты с данной патологией подвержены высокому риску атрофии зрительного нерва. При сосудистой форме и раневом генезе заболевания распространены кровоизлияния в стекловидное тело и гифема. Возможен рубеоз радужки и неоваскуляризация роговицы. Увеальная глаукома часто осложняется воспалительными и инфекционными заболеваниями (кератит, конъюнктивит, блефарит). Из-за быстрого повышения офтальмотонуса при контузии глаза в практической офтальмологии широко встречаются субконъюнктивальные кровотечения (гипосфагма). При разрывах капсулы хрусталика у пациентов с факолитической формой возникает пластический иридоциклит.

Для постановки диагноза вторичной глаукомы необходимо тщательно собрать анамнез с целью выявления первопричины повышения давления внутри глазного яблока. Наружный осмотр неинформативен, что часто приводит к несвоевременной диагностике. Специфический комплекс офтальмологического обследования включает:

- Гониоскопию. Исследование позволяет изучить состояние передней камеры глазного яблока, выявить морфологические предпосылки к нарушению оттока ВГЖ, а именно, сниженные объема камеры, закрытие УПК, патологии строения роговично-склеральной трабекулы.

- Бесконтактную тонометрию глаза. Выявляется превышение внутриглазным давлением толерантных значений (более 20-22 мм. рт. ст.). Для большей информативности изменений внутриглазного давления в течение дня используют суточную тонометрию.

- УЗИ глаза. Цель ультразвукового исследования - выявить органические изменения, которые потенцируют повышение офтальмотонуса. Дает возможность выявить злокачественные новообразования, признаки эктопии хрусталика.

- Офтальмоскопию. Осмотр глазного дна информативен для визуализации атрофических изменений диска зрительного нерва, вторичного поражение внутренней оболочки, которые возникают при длительном повышении офтальмотонуса.

- Биомикроскопию глаза. Проводится детальный осмотр передней поверхности глазного яблока для выявления язв и бельма роговой оболочки.

- Электронную тонографию глаза. Для вторичной глаукомы характерен инвертированный тип кривой повышения давления с типичным вечерним подъемом. Тонография глазного яблока позволяет измерить объем ВГЖ и рассчитать коэффициент ее оттока.

- Визометрию. У пациентов диагностируют прогрессирующую зрительную дисфункцию. При дополнительном проведении рефрактометрии чаще определяется миопический тип клинической рефракции.

- Периметрию. Определяется сужение полей зрения по концентрическому типу.

Лечение вторичной глаукомы

Цель этиотропной терапии - устранить основное заболевание. При контузионной природе заболевания терапевтическая тактика базируется на назначении анальгетиков, седативных и десенсибилизирующих средств. В комплексном лечении патологии используется:

- Гипотензивная терапия. Применяется при диагностике повышенного ВГД, вызванного гиперсекрецией водянистой влаги. Для достижения толерантных значений внутриглазного давления используют лекарственные средства из группы М-холиномиметиков, адреноблокаторов, ингибиторов карбоангидразы, альфа-2-агонистов и простагландинов.

- Хирургическое вмешательство. При развитии патологии из-за бомбажа роговой оболочки и уменьшения объема передней камеры показана трепанация роговицы. Возникновение зрачкового блока из-за эктопии требует экстракции хрусталика. Если заболевание сопровождается стойким расширением зрачка, на роговую оболочку накладывают кисетный шов. При сужении роговично-склерального угла применяется иридэктомия.

- Лазерная коагуляция сетчатки. Методика лечения используется только при стойком повышении давления в сосудах эписклеры. Доказана эффективность применения тотальной лазерной коагуляции сетчатки при первых признаках стаза крови в передних цилиарных артериях и водоворотных венах.

Прогноз для жизни и трудоспособности при своевременной диагностике и лечении благоприятный. Особенность вторичной глаукомы в том, что при адекватной терапии можно восстановить зрительные функции. Специфические методы профилактики отсутствуют. В основе неспецифических превентивных мер лежит контроль показателей внутриглазного давления. Регулярно измерять ВГД рекомендовано пациентам, которым в течение года проводились оперативные вмешательства на глазном яблоке, имеющим травматические повреждения или отягощенный офтальмологический анамнез (глазная мигрень, катаракта, кровоизлияния в переднюю камеру).

7 причин офтальмогипертензии и возможные осложнения

Офтальмогипертензия — повышение внутриглазного давления. При этом, в отличии от глаукомы сама патология не имеет проявлений глаукомотозного типа в области глазного дна. Для всех форм есть общие признаки в виде головных болей, затуманивания зрения, ощущения дискомфорта в глазнице. Врачи в первую очередь при диагностировании заболевания проверяют, нет ли у пациента признаков развития глаукомы и не влияет ли данное состояние на глазное дно.

Немного статистики

Офтальмогипертензия является достаточно распространенным патологическим заболеванием. Приблизительно 35% случае приходится на стабильное течение. В 30% регрессия идет по мере старения организма. Оставшиеся 35% приходятся на те случаи, когда болезнь ведет к развитию глаукоматозных признаков в области зрительного нерва и сетчатки.

По статистике около 7,5% населения старше 40 лет имеет это заболевание. после 50 этот показатель существенно вырастает - до 20%. Все пациенты с повышенным внутриглазным давлением входят в группу риска появления глаукомы, как осложнения исходного состояния. Уже удалось доказать, что при отсутствии лечения повышенного офтальмотонуса в течение 10 лет различные осложнения проявляются у 5-9% больных.

Стоит знать! Офтальмогипертензия в 10 раз чаще встречается, чем глаукома, а потому не обязательно такой синдром является ее проявлением. Но при этом откладывать лечение не стоит, так как с каждым годом риск развития патологии сетчатки и хрусталика увеличивается.

- Использование кортикостероидов. Из-за них происходит нарушение гидродинамики глаз. Вызываться может и при длительном местном применении в виде глазных капель, так и при пероральном приеме. Отмечено, что внутриглазное давление повышается уже через пару недель с момента начала инстилляций. А вот системное повышается спустя несколько лет после систематического использования гормональных капель. Интенсивной терапией потенцируется увеличение тонуса глаза уже через пару часов.

- Травмы. Нередко реакция глаза возникает из-за раздражения болевых рецепторов в области роговой оболочки и радужки. Острое проявление офтальмогипертензии развивается из-за дислокации хрусталика.

- Повышенное внутриглазное давление достаточно часто является ответом на хирургические вмешательства. В частности глазную гипертензию провоцируют вискоэластические препараты, которые нередко используются в ходе различных операций. А повышение внутриглазного давления в послеоперационный период также могут объяснять наличием очагов воспалений или цилиарным и зрачковым блоком. В результате повышения офтальмотонуса происходит обтурация дренажной сети пигментом, фрагментами хрусталика, псевдоэксфолиативным материалом.

- Интоксикация. Отравление организма нередко вызывает и офтальмогипертензию. Наиболее часто данный симптом проявляется при интоксикации фурфуролом, тетраэтилсвинцом или препаратами с сангвинарином.

- Эндокринные заболевания. Как уже стало ранее понятна, на офтальмотонус прямое воздействие оказывает гормональный фон и уровень гормонов. Эндокринные заболевания заметно дестабилизируют нормальный уровень гормонов, что и приводит нередко к развитию симптоматики. Наиболее частыми причинами эндокринного характера являются гипотиреоз и гиперкортицизм.

- Синдром Познера-Шлоссмана. Данная патология является основной причиной кризов глаукомоциклитического типа. При нем давление резко увеличивается, но изменений в углу передней камеры. . Воспалительные процессы в увеальном тракте часто провоцируют увеличенное продуцирование секрета и отек трабекулы с последующим скоплением экссудата в углу передней камеры. Это ведет к офтальмогипертензии.

Можно сделать выводы, что причинами могут быть внутренние заболевания общего и системного типа, изменения в гормональном фоне (как естественные, так и патологические), а также травмирование тканей глаза и использование определенных препаратов или веществ, ведущих к возникновению данного побочного эффекта.

Развитие патологии

Механизм развития зависит в первую очередь от формы патологии. Эссенциальная офтальмогипертензия наиболее часто проявляется при нарушении оттока жидкости из глаза. При этом даже умеренная секреция может провоцировать повышенное давление. В нормальном состоянии у пожилых пациентов затрудненный отток жидкости сочетается со снижением ее производства организмом. Таким образом идет компенсация состояния и офтальмологическое заболевание не развивается.

Симптоматическая форма офтальмогипертензии обуславливается повышением продукции жидкости внутри глаза или нарушенным оттоком водянистой влаги. Это вызывает отечность трабекулярной сети. В результате экссудат или кровь скапливаются в углу передней камеры глаза. Это состояние еще можно обратить, если вовремя обратиться к врачу за помощью. Лица с таким проявлением имеют в анамнезе истинную или мнимую гиперпродукцию внутриглазной жидкости. Развивается такое состояние из-за интенсивного кровоснабжения оболочек глаза, а также с повышенной функциональностью цилиарного тела.

При стероидной форме основное влияние оказывает ингибирование в области трабекулы протеаз и фагоцитоз эндотелиоцитов. При этом полимеризацией молекул на поверхности тканей трабекулы провоцирует также и увеличение клетки и ее ядра в размерах. Так как гормональными веществами угнетается производство простагландинов, которые в норме улучшают отток жидкости из глаза и снижают внутриглазное давление.

- Симптоматическая офтальмогипертензия вызывает временное повышение давления в глазе. Развивается обычно на фоне патологического процесса, который не имеет отношения к глаукоматозным признакам.

- При эссенциальной форме присутствует незначительное повышение офтальмотонуса. При этом отток жидкости находится в пределах нормы.

- Псевдогипертензия глаза проявляется в превышении ВГД. Возникает наиболее часто до визометрии. Объясняется такое состояние страхами и стрессом, который переживает пациент до процедуры. при этом человек может быть абсолютно здоровым.

Определить точно тип и форму заболевания может только офтальмолог. Чтобы определить саму патологию, врач в первую очередь опрашивает пациента, а затем на основе полученных данных о симптоматике выбирает путь диагностики и лечения.

Симптомы

Клинические проявления болезни зависят от формы патологии. Так, например, для эссенциальной характерно стабильное течение или постепенное регрессирование симптоматики. Обуславливается это возрастными изменениями в организме, когда продуцирование жидкости постепенно начинает снижаться. При этом симптоматика проявляется на обоих глазах симметрично. Больные жалуются на учащение возникновения головных болей и мигреней.

Исключением является симптоматическая форма, протекающая параллельно глаукомоциклитическому кризу. При данной патологии затрагивается только один глаз. При этом во время криза пациент жалуется на дискомфорт, затуманивание и проявление радужных бликов. Болевой синдром, как таковой, отсутствует.

Стероидный тип болезни развивается постепенно. Реактивный вариант (при интенсивном гормональном лечении, а также при травмировании тканей глаз) может проявиться в течение 2-6 часов, причем нарастая постепенно. Жалобы обычно касаются затуманивания зрения, ощущения инородного тела в области конъюнктивы, выраженного болевого синдрома. Достаточно редко, но могут проявляться и диспепсические расстройства в виде рвоты и тошноты.

Увеальная форма также может проявляться по-разному в отношении развития симптоматики. Но сама картина обычно одинакова: наблюдается фотофобия, гиперемия глаза, повышение слезотечения. Важно понимать, что такой тип патологии способен провоцировать необратимое снижение зрения.

Важно! различные заболевания глаз визуально могут давать одну и ту же симптоматику. Чтобы определить тип патологии и причину офтальмогипертензии, необходимо обратиться к врачу, который осмотрит глаз и определит, есть ли внутренние изменения в структуре органа зрения.

- (из-за необратимых изменений в трабекулярном аппарате);

- Утолщение роговицы, как результат стероидной формы;

- Формирование заднекапсульной катаракты;

- Язвенные дефекты в области роговицы;

- Атрофические изменения век; ;

- Увеальная форма вместе с панувеитом провоцирует необратимую потерю зрения;

- Гипертензионная эпителопатия развивается из-за реактивной формы болезни.

Важно! Большая часть таких осложнений ведет со временем к частичной или полной потере зрения.

- Тонометрию;

- Биомикроскопию;

- Тонографию;

- Гониоскопию.

Чтобы провести дифференциальную диагностику, используется гониоскопия, периметрия, офтальмоскопия и визометрия. При глаукоме офтальмогипертензия влияет на зрительную функцию, затрагивая угол передней камеры. При обычной офтальмоскопии все отделы глаза работают в нормальном режиме.

Важно! Профилактических мер, как таковых у офтальмогипертензии нет. Рекомендуется регулярно проходить осмотр у офтальмолога и лечить выявленные заболевания глаз.

Лечение предполагает применение медикаментозных средств. Целевым уромнем ВГД является показатель в 20-13мм рт.ст. Чтобы довести до нормы состояние, назначаются гипотензивные препараты из группы бета-адреноблокаторов. Если эффективность такого лечения себя не оправдала, то назначается комбинированная терапия. В таких случаях два препарата из этой группы берутся и применяются по определенной схеме.

Если только бета-адреноблокаторы не помогают снизить внутриглазное давление, то к терапии подключают М-холиномиметики или ингибиторы карбоангидразы. Если выбирается комбинированный метод лечения, то каждые 4-6 месяцев нужно менять препараты и схему лечения, чтобы не выработалась толерантность к лекарствам. В симптоматической офтальмогипертензии главный фактор устранения симптоматики - выявление и удаление причины развития заболевания.

Стероидная форма обычно самостоятельно проходит в течение нескольких недель после отмены гормональных медикаментов. Если необходима замена препаратов, то выбирается нестероидный тип противовоспалительного средства. Гипотензивные лекарства назначаются только при показателях 60-40мм рт.ст.

Если патология развилась после операции в результате скопления форменных элементов или вискоэластина в передней камере, то необходимо провести декомпрессию жидкости. Если же выявляется в ходе обследования механическая преграда для оттока жидкости, то устраняется она хирургическим путем. С псевдогипертензией обычно ничего не делают, так как она самостоятельно проходит без последствий в короткие сроки.

Офтальмогипертензия - причины и лечение

Термин, вынесенный в заголовок статьи и послуживший ее темой, в дословном переводе с «медицинского» означает повышенное напряжение (давление изнутри) в глазу. Столь точная детализация в данном случае необходима потому, что «офтальмогипертензия», в отличие от близкого синонима (см.ниже) подразумевает ТОЛЬКО повышенное давление внутриглазных жидкостей и НЕ включает те органические изменения в тканях и структурах глаза, к которым может привести длительно повышенное ВГД (внутриглазное давление) - глаукома.

Глаукома и офтальмогипертензия - в чем отличие?

Разница в том, что глаукома - это диагноз, и, как любой диагноз, обозначает он четко определенную болезнь, имеющую свои причины, этиопатогенетические механизмы и закономерности развития, нозологические варианты (открыто- или закрытоугольная, первичная или вторичная, и т.п.), прогноз и исход. Как заболевание глаукома относится к тяжелым и трудноизлечимым (на поздних стадиях, как правило, требуется офтальмохирургическое вмешательство); она по сей день остается одной из двух лидирующих причин приобретенной слепоты, - наряду с катарактой.

Симптоматика глаукомы может варьировать в широких пределах, однако наиболее типичными являются проявления, обусловленные дистрофическими и атрофическими изменениями в важнейших тканях глаза (сетчатка, диск зрительного нерва, стекловидное тело и т.д.) под действием аномально высокого давления, на которые эти ткани не рассчитаны. Так, при многолетнем течении глаукомы обычно отмечается постепенное (более или менее быстрое) снижение остроты и качества зрения, сужение его полей, болезненность при пальпации и дискомфортные ощущения внутри глаза, при приступообразном течении - периодические «окаменения» глазного яблока с интенсивной болью, и другие симптомы.

Что касается офтальмогипертензии, то это не болезнь (процесс), а состояние. Разницу легко понять на примере гриппа: чаще всего, - но не всегда, - грипп как заболевание сопровождается фебрильным состоянием (высокой температурой), однако не всякое повышение температуры означает именно грипп. Подобно этому, состояние офтальмогипертензии не обязательно является проявлением глаукоматозного процесса; и наоборот, при некоторых вариантах глаукомы ВГД может оставаться в рамках условной нормы (нормотензивная глаукома) - однако органическая деградация тканей в этом случае протекает процессуально и именно по глаукоматозному типу.

Виды глазной гипертензии

Повышение внутриглазного давления может быть обусловлено различными причинами, возникать на фоне различных провоцирующих факторов и приводить к различным последствиям. Соответственно, для отражения сути и удобства анализа выделяют два основных класса офтальмогипертензии: а) эссенциальная и б) симптоматическая.

Типологический термин «эссенциальная» означает нечто существенное, внутренне присущее, неотъемлемое. Эссенциальная офтальмогипертензия, таким образом, рассматривается как неотъемлемая часть естественных процессов старения органов и тканей; встречается у лиц зрелого и пожилого возраста.

Следует отметить, что феномен эссенциальной офтальмогипертензии до сих пор не вполне ясен и достаточно интересен (разумеется, лишь с научной точки зрения, поскольку любой пациент предпочел бы скучную норму самой увлекательной патологии).

Дело в том, что после возрастного «экватора» жизни в глазу вырабатывается все меньше жидкости, т.е. ВГД должно бы снижаться; с другой стороны, постепенно стареет система дренирования (отвода избыточной жидкости из глазных камер и пространств), что должно приводить, наоборот, к повышению давления. По всей вероятности, эволюцией предусмотрен баланс этих двух процессов, т.е. ВГД должно оставаться в «рабочем» нормативном интервале, обеспечивая сохранность зрительной системы. Однако под влиянием тех или иных причин баланс смещается в сторону одного из процессов, причем в большинстве случаев доминируют нарушения оттока, вследствие чего и возрастает физическое давление внутриглазных жидкостей.

Установлено, что при эссенциальной офтальмогипертензии повышение ВГД носит, как правило, двусторонний характер; процессы микроциркуляции жидкостей, в том числе кровообращения, меняются практически симметрично на двух глазах.

Согласно определению, не наблюдается специфической дис- или атрофии тканей сетчатки и/или зрительного нерва (в противном случае диагностируется уже глаукома, а не просто офтальмогипертензия). В ряде источников подчеркивается, - и обосновывается достаточно обширной статистикой, - что по мере дальнейших возрастных изменений дисбаланс между снижением секреции внутриглазной жидкости, с одной стороны, и нарастающими дренажными нарушениями, с другой, - постепенно выравнивается, т.е. эссенциальная офтальмогипертензия даже без специального лечения обнаруживает тенденцию к спонтанной редукции: ВГД нормализуется.

Симптоматическая офтальмогипертензия, в отличие от эссенциальной, не является естественным возрастным процессом; это всегда следствие внешних причин или условий. Такими факторами могут выступать длительный прием определенных лекарств, интоксикация и т.п.

Глазная гипертензия симптоматического типа не рассматривается как самостоятельная болезнь и также не вызывает глаукоматозных органических изменений в ретинальной (сетчаточной) ткани или диске зрительного нерва; нет и характерного сужения полей и снижения остроты зрения. Однако при отсутствии адекватных гипотензивных мер симптоматическая гипертензия может стать провоцирующим фоном для развития истинной вторичной (приобретенной) глаукомы с соответствующей клинической картиной и симптоматикой.

Причины симптоматической офтальмогипертензии

По этиологическому критерию, т.е. в зависимости от непосредственных причин, симптоматическую офтальмогипертензию классифицируют следующим образом:

- увеальная - развивается как следствие воспалительных процессов в ресничном теле, роговице, а также при смешанных воспалениях и при синдроме Познера-Шлоссмана (рецидивирующие кризы переднего увеита в сочетании с всплеском ВГД);

- токсическая - по определению, обусловлена аккумуляцией токсических веществ в организме (это могут быть соединения свинца, альдегиды и мн.др.);

- кортикостероидная - развивается на фоне продолжительного местного или системного применения гормонсодержащих медикаментов;

- эндокринная - встречается при дисфункциях желез внутренней секреции, особенно щитовидной железы (гипо- и гипертиреоз), а также при синдроме Иценко-Кушинга (гиперсекреторная активность коры надпочечников), климактерической гормональной перестройке у женщин и т.п.;

- диэнцефальная - возникает в рамках и на фоне воспалений мозговых оболочек (непосредственной причиной обычно становится дисфункция гипоталамуса и связанной с ним эндокринной подсистемы).

Субъективными ощущениями при офтальмогипертензии любого происхождения и типа, как правило, становятся распирающая, тянущая, ноющая боль в глазных яблоках, иррадиирующая в виски, лоб и другие смежные участки. При относительно бессимптомном варианте повышенное внутриглазное давление зачастую выявляется при профосмотрах либо обращениях к офтальмологу по совершенно другим поводам (что лишний раз свидетельствует в пользу регулярных консультаций у наблюдающего офтальмолога).

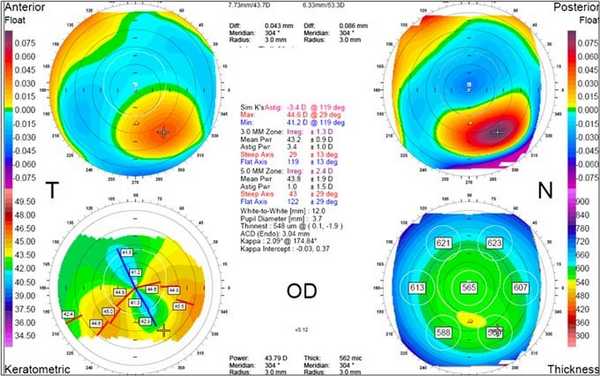

Для констатации эссенциальной или симптоматической офтальмогипертензии необходимо, прежде всего, дифференцировать ее от собственно глаукомы, т.е. исключить наличие характерных для глаукомы изменений. С этой целью применяются стандартные для подобных случаев диагностические методы:

- измерение остроты зрения (визиметрия);

- исследование полей зрения (периметрия);

- тонометрия в суточном режиме (неоднократные измерения ВГД в течение суток, что позволяет выявить общую тенденцию, отграничив ее от случайных и ситуационных колебаний внутриглазного давления);

- тонометрия под различными нагрузками (для диагностики тенденции к рефлекторным всплескам ВГД);

- офтальмоскопия (визуальный осмотр) структур глазного дна;

- гониоскопия (визуальное исследование угла передней камеры глаза) для исключения дренажных блоков;

- общее исследование жидкостной циркуляции в глазном яблоке (тонография);

- томографическое исследование тканей сетчатки и диска зрительного нерва.

При необходимости могут быть назначены дополнительные исследования, как лабораторные, так и инструментальные (анализ гормонального фона, УЗИ, доплерография мозговых сосудов и пр.). Если есть основания предполагать, что повышение ВГД является предвестником или первым симптомом развития глаукомы (на самой ранней ее стадии), ключевое диагностическое значение приобретает офтальмологическое наблюдение в динамике - при появлении, со временем, характерных глаукоматозных изменений дифференциально-диагностический вопрос о «простой» офтальмогипертензии снимается.

Наш офтальмологический центр обладает всеми возможностями для комплексной диагностики таких состояний как офтальмогипертензия и глаукома. Помните: вовремя поставленный правильный диагноз и назначенное лечение сохраняет зрение и предотвращает слепоту. Доверяйте профессионалам!

Идеальным вариантом любого лечения является этиопатогенетический подход, т.е. устранение непосредственной причины патологии. Однако такая возможность, к сожалению, есть далеко не всегда: медикам постоянно приходится сталкиваться с ситуациями, когда причины либо неизвестны, либо неустранимы. Тем не менее, тщательно изучается анамнез (на предмет выявления токсических факторов, гормональной активности, латентных воспалительных процессов и т.д.); при необходимости для диагностики и/или лечения привлекаются специалисты смежных профилей.

Повышенное внутриглазное давление нормализуется гипотензивными средствами: на сегодняшний день разработан, производится и выпускается широкий спектр препаратов, снижающих давление, причем выпускаются они в самых разных фармацевтических формах и обладают различным действием. Это позволяет врачу прицельно назначать и в широких пределах корректировать терапевтическую схему в зависимости от предполагаемой или установленной причины гипертензии. В частности, могут быть назначены средства для системного снижения АД (например, таблетированные или инъекционные диуретики), ингибиторы выработки внутриглазных жидкостей, стимуляторы кровообращения и жидкостного оттока, а также препараты комбинированного действия.

При появлении описанных выше симптомов (чувство распирания в глазу, отдающие в висок боли и т.д.), - даже если они носят периодический характер и беспокоят недолго, - очень важно, чтобы пациент как можно скорее обратился к офтальмологу.

Офтальмогипертензия как таковая считается транзиторным и прогностически благоприятным состоянием, однако необходимо убедиться в том, что симптоматика вызвана именно «чистой» глазной гипертензией (эссенциальной или симптоматической), а не начинающейся глаукомой, что задавало бы совершенно другую, значительно более серьезную и опасную ситуацию для зрения в целом.

5 основных симптомов внутриглазного давления

Давящая головная боль в области глаз и висков - частый спутник офисных работников. Во время очередного приступа им сложно читать, особенно если текст написан мелким шрифтом, да и вообще любые попытки сосредоточить зрение на мерцающем экране монитора кажутся невыносимыми. Объяснить это состояние банальной усталостью проще всего, но не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Причиной может быть повышенное внутриглазное давление и, если на приеме у офтальмолога этот диагноз подтвердится, то ни отдых, ни глазная гимнастика проблему уже не решат. Нужно принимать меры и капли, и делать это как можно скорее - риск развития глаукомы на этом этапе уже очень высок.

Что давит на ваш глаз?

Строение глаза имеет сложную структуру, но не обязательно детально изучать ее всю, чтобы понять, что такое внутриглазное давление и почему оно вдруг отклоняется от нормы. Достаточно представить себе глаз, как жидкость, окруженную множественными оболочками. Внешняя - склера, за ней - сетка сосудов, еще глубже - цилиарное тело. Когда его мышцы сокращаются, форма хрусталика меняется и человек может рассматривать что-то вблизи. Но это не единственная функция цилиарного тела.

Еще одна важная задача, которая на него возложена, - секреция внутриглазной жидкости. Циркулируя между различными камерами глаза, она обеспечивает нормальный обмен веществ и поддерживает определенный уровень внутриглазного давления (ВГД). Иными словами, жидкость, выделяемая цилиарным телом, постоянно давит на глаз, задавая параметры его нормального размера и формы. Как только количество этой жидкости чрезмерно увеличится или возникнут проблемы с ее оттоком, давление подскочит. Это повлечет за собой искажение формы, а, следовательно, и всей оптической системы глаза.

Важно! Внутриглазное давление на прямую влияет на качество и остроту зрения. Когда оно отклоняется от нормы, форма глазного яблока меняется и нарушаются механизмы аккомодации, позволяющие видеть вблизи.

Норма давления и патология

Внутриглазное давление может незначительно колебаться, в зависимости от того, в какое время суток проводится исследование, но в целом это постоянная величина. В утренние часы внутриглазное давление может подскочить на 2-3 отметки. Скорее всего причина кроется в горизонтальном положении тела, замедлении пульса и дыхания, а также преобладанием во время сна парасимпатической нервной системы. К вечеру давление постепенно падает.

Нормальный показатель внутриглазного давления находится в диапазоне между 10 и 21 мм. рт. столбика, хотя здесь многое зависит от того, каким образом проводить измерение. Эти цифры - предел истинного давления, но если пытаться его определить тонометрическим способом, то норма будет другой - от 12 до 25 мм. рт. ст. То есть сравнивать показатели, полученные разными способами, просто-напросто не корректно.

Важно! В отечественных офтальмологических клиниках для измерения внутриглазного давления используют метод русского исследователя Маклакова. Согласно нему, нормальное внутриглазное давление - это то, что ниже 26 мм рт.ст., от 27 до 32 мм рт. ст. - умеренно повышенное, более 33 мм рт.ст. - повод принимать меры.

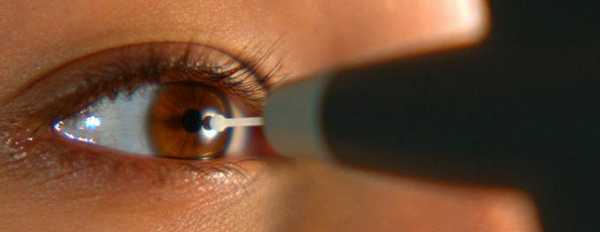

Измерение по Маклакову

- Пациент ложится на кушетку, и врач проводит анестезию, закапывая поочередно в каждый глаз по несколько капель дикаина.

- Затем голову фиксируют и просят смотреть в одну точку.

- Аккуратно на открытый глаз опускают небольшой грузик, обработанный специальной маркировочной краской, под давлением которого глазное яблоко должно немного деформироваться.

- Теперь груз опускают на лист бумаги, чтобы увидеть сколько краски на нем осталось. Показатель внутриглазного давления определяют по интенсивности отпечатка.

- Процедуру повторяют еще раз на обоих глазах, чтобы избежать возможности ошибочной интерпретации.

Естественно, что некоторое количество краски от груза останется и на поверхности глазного яблока, но оно быстро смоется слезой. Вместо грузиков, офтальмологи иногда используют портативное устройство, внешне напоминающее шариковую ручку. Им тоже надавливают на глаз, предварительно обработав глазное яблоко анестетиком.

У этого метода есть и альтернатива - бесконтактная тонометрия. Никаких грузов на глаз не ставят, а вместо этого используют контролируемый поток воздуха. Многим пациентам этот способ кажется более приемлемым, но на деле его используют редко - он не так точен.

Важно! У больных глаукомой глазное давление в течении суток колеблется гораздо заметнее, чем у здоровых людей. Имея подобные подозрения, врач может попросить пациента прийти в клинику несколько раз на протяжении дня. Чтобы убедиться в точности диагноза, нужно измерить давление как минимум трижды до обеда, и еще столько же в вечерние часы.

Как измерить давление внутри глаза самостоятельно?

Без помощи врача и специального оборудования определить, с какой силой жидкость, выделяемая цилиарным телом, давит на глаз, невозможно. Тем не менее понять, что давление сильно повышено можно и офтальмологи рекомендуют каждому освоить эту нехитрую методику.

Закройте глаза и расслабьтесь. Теперь аккуратно надавите указательным пальцем на глазное яблоко. Вы должны почувствовать упругий шарик, который поддается вашему давлению - это норма. Если глаз очень твердый и практически не деформируется - скорее всего, уровень ВГД повышен и лучше обратиться к специалисту, чтобы убедиться, что его значение не критично.

Первое время синдром повышенного ВГД каким-то особенным образом себя не проявляет. Периодически могут возникать головные боли и быстрая утомляемость глаз, особенно при нахождении перед монитором или в помещении с плохим освещением. Но каких-либо серьезных проблем со зрением пока не возникает.

- частые мигрени и сильные боли в глазах;

- общее ухудшение зрения;

- «мушки» и радужные круги перед глазами;

- практически полную слепоту в потемках и сумерках;

- значительное сужение зрительных полей - рассмотреть что-то сбоку «краем глаза» уже не выходит, каждый раз нужно поворачивать голову и напрягать глаза.

Важно! При глаукоме возможны острые приступы, когда давление резко подпрыгивает до 60-70 мм рт. ст. Такое состояние сопровождается не только полным помутнением в глазах, но и общим недомоганием - кружится голова, тошнит, может начаться рвота. В таком случае, чем скорее приедет «скорая», тем выше шансы на сохранение не только зрения, но и жизни пациента.

Почему внутриглазное давление повышается?

За регуляцию внутриглазного давления ответственны два звена - нервная система и некоторые гормоны. Именно поэтому чаще всего временное повышение ВГД связано с усиленной умственной работой, стрессом и переживанием бурных эмоций. У женщин риск глаукомы может развиться в период менопаузы, когда в организме происходит масштабная гормональная перестройка.

- Хронические стрессовые ситуации, длительные умственные или физические нагрузки.

- Проблемы с сердечно-сосудистой системой, которые провоцируют скачки артериального давления.

- Некоторые заболевания почек, из-за которых в организме задерживается много жидкости.

- Эндокринные патологии, в частности повышенное содержание гормонов надпочечников в крови, гипотериоз.

- Анатомическое патологии в строении глазного яблока. Особенно осторожным в этом плане следует быть людям, страдающим от атеросклероза.

В любом случае важно понимать, что внутриглазное давление не повышается вдруг само по себе, это всегда следствие. Иногда - скрытых патологических процессов, происходящих в организме, а иногда - заболеваний, связанных непосредственно с глазами. Так, спровоцировать скачок ВГД может:

- глазная опухоль, которая давит на внутренние оболочки и камеры глаза, тем самым мешая нормальному оттоку жидкости;

- воспалительное заболевание радужки (ирит), цилиарного тела (циклит), сосудистой оболочки (увеит);

- сильная травма глаза, после которой неизбежно появляется воспаление, оттек и застой крови в сосудах.

Важно! При любых вышеперечисленных обстоятельствах, ВГД не может быть критически высоким постоянно. Оно повышается периодически, скачками, которые зависят от особенностей течения той болезни, которая его провоцирует. Но если патологию не найти и не вылечить, то с возрастом повышенное ВГД может трансформироваться в глаукому. Постепенно, из-за сильного давления, клетки сетчатки будут разрушаться, зрительный нерв атрофироваться и в конце концов человек полностью лишится зрения.

Как снять внутриглазное давление?

Пытаться бороться с последствиями, не устранив причину - бесполезно. Именно поэтому, заметив, что ваши глаза постоянно устают, краснеют и сильно напряжены, нужно искать повод, который провоцирует периодические скачки внутриглазного давления. Далее методика восстановления глаз будет зависеть от того, насколько все запущенно.

- освоить комплекс упражнений для глаз и уделять ему по несколько минут в день;

- подобрать защитные очки для чтения и нахождения перед монитором;

- насколько это возможно, ограничить любые глазные нагрузи - телевизор, компьютер, работа с мелкими деталями;

- отказаться от контактных и силовых видов спорта;

- свободное время проводить на воздухе, давая возможность глазам отдохнуть и посмотреть вдаль.

Лечение внутриглазного давления каплями

- Те, которые действуют непосредственно на цилиарное тело и уменьшают выработку жидкости - ингибиторы карбоангидразы. Самые популярные из этой группы - «Азопт» и «Трусопт». За счет снижения количества внутриглазной жидкости снижается и давление, но этот процесс может сопровождаться жжением, сильным покраснением глаз и даже горьким привкусом во рту.

- Вторая категория - простагландины. Они действуют по иному принципу: влияют не на количество жидкости, а на ее интенсивный отток. Если проблема именно в этом, чаще всего назначают «Траватан», «Тафлотан» и «Ксалатан». Но они также имеют побочные эффекты -может потемнеть радужная оболочка глаза.

- Бета-блокаторы - например, «Тимолол», «Окумол», «Окупресс», «Арутимол», «Окумед» и более современный «Бетоптик». Они также снижают количество жидкости, образуемой в глазу, но имеют один существенный нюанс - вместе с глазным давлением, снижают частоту сердечных сокращений, что категорически противопоказано сердечникам.

Существуют и комбинированные препараты, которые действуют в двух направлениях: с одной стороны, тормозят процесс выработки жидкости, а с другой - усиливают ее отток. К этой категории можно отнести «Ксалаком», «Фотил», «Косопт».

Важно! В среднем капли используют два раза в сутки, но точную дозировку и частоту закапываний может определить только врач, имея на руках точное описание клинической картины. Занимаясь самолечением можно не только еще больше повредить зрение, но и нанести удар по сердечно-сосудистой системе, легким и почкам.

Снятие внутриглазного давления в домашних условиях

- отвар лугового клевера (заварить крутым кипятком, настоять 2 часа и пить перед сном по 100 гр.);

- настойка из золотого уса (около 20 фиолетовых соцветий залить 500 граммами водки и оставить в темном месте на 12 дней, после чего принимать по одной чайной ложке перед завтраком);

- стакан кефира с корицей.

Каким бы заманчивым не казалось подобное лечение, слишком надеяться на него офтальмологи не рекомендуют. Такими рецептами можно пользоваться лишь в том случае, если давление прыгает редко и не сильно. Пытаться подобным образом избавиться от серьезных симптомов, свидетельствующих о прогрессирующей слепоте, - просто-напросто опасно.

Большинство таких самонадеянных пациентов, попадая наконец в кабинет офтальмолога, слышат одно: «необходима операция». Чтобы снять высокое внутриглазное давление, используют лазер. В зависимости от того, где сосредоточена проблема, им могут либо иссечь радужку, либо растянуть трабекулу, чтобы усилить отток жидкости.

Если вы не хотите попасть в операционную, отнеситесь всерьез к советам офтальмологов и постоянно занимайтесь профилактикой. Пятиминутный перерыв каждый час работы возле компьютера, простейший комплекс гимнастических упражнений для глаз, ужин из морской рыбы и чернично-морковные перекусы - и вы сохраните острое зрение на долгие годы!

Читайте также: