Пример сепсиса как причины пороков сердца. Сочетание ревматизма и сепсиса при пороке сердца

Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 21.01.2026

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Для корректной оценки результатов ваших анализов в динамике предпочтительно делать исследования в одной и той же лаборатории, так как в разных лабораториях для выполнения одноименных анализов могут применяться разные методы исследования и единицы измерения.

Ревматизм: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

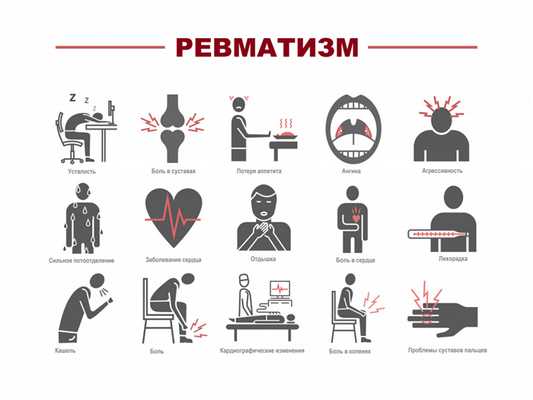

С точки зрения современной медицины ревматизм (ревматическая лихорадка) представляет собой системный воспалительный процесс инфекционно-аллергического характера, поражающий соединительную ткань организма. Сначала происходит воспаление, на которое организм отвечает иммунной реакцией, и далее начинается аутоиммунная атака на соединительную ткань собственного организма. Часто ревматизм связывают с болью в суставах и ревматическим артритом, но это только часть симптомов заболевания. Ревматическая лихорадка поражает ткани сердечной мышцы, кожу, сосуды, мозг и нервную систему. Значительно реже встречаются ревматические поражения органов дыхания, зрения, желудочно-кишечного тракта.

Интенсивность суставной боли так велика, что заглушает большинство симптомов, поэтому человек не сразу ощущает другие нарушения работы организма.

Именно ревматические заболевания вносят наибольший вклад в снижение работоспособности, ухудшение общего состояния здоровья пациента и увеличение количества обращений к врачам первичного звена. Ревматические заболевания встречаются у людей любого возраста. Первый эпизод острой ревматической лихорадки чаще всего развивается между 5 и 15 годами, у детей младше трех лет она практически не встречается. Болезнь поражает девочек в три раза чаще, чем мальчиков.

Причины появления ревматизма

Основной причиной ревматизма является респираторная стрептококковая инфекция группы А. Как правило, заболеванию предшествуют ангина, тонзиллит, фарингит, скарлатина и т. д., во время которых иммунная система активно продуцирует специфические антитела для борьбы со стрептококками. Антитела обнаруживают возбудителей инфекции по определенным белковым молекулам, но такие же белки у некоторых людей присутствуют в соединительной ткани сердца и сосудов. В результате противострептококковые антитела атакуют собственные ткани, вызывая в них воспалительный процесс.

В ряде случаев можно говорить о генетической предрасположенности, так как заболеваемость детей значительно выше в тех семьях, где у кого-то из родителей диагностирован ревматизм.

Патологический процесс носит аутоиммунный характер, поэтому заболевание протекает волнообразно, обостряясь под влиянием инфекции или неспецифических факторов (переохлаждения, физического напряжения, эмоционального стресса и пр.).

Развитию ревматической лихорадки способствуют такие факторы:

- некорректное лечение стрептококковой инфекции;

- генетическая предрасположенность;

- переохлаждение;

- дефицит витаминов и микроэлементов;

- наличие аутоиммунных заболеваний (системной красной волчанки, склеродермии и др.).

- острую форму (до 3 месяцев);

- подострую форму (3-6 месяцев);

- затяжную форму (более 6 месяцев);

- латентную (скрытую) форму ー протекает без характерных симптомов, без лабораторных изменений, выявляется уже после формирования пороков сердца;

- рецидивирующую форму ー имеет волнообразное течение с быстрым развитием недостаточности внутренних органов.

По клиническим проявлениям:

- ревмокардит ー воспаление тканей сердца;

- полиартрит ー множественное поражение суставов;

- кольцевидная эритема ー специфическая сыпь на коже;

- хорея ー выраженные неврологические симптомы (дрожание рук, слабость мышц, непроизвольные движения);

- подкожные узелки в области суставов.

На раннем этапе отмечается артралгия - быстро нарастающая боль в крупных суставах (коленных, локтевых, плечевых, голеностопных, лучезапястных) с ограничением их подвижности.

Изменения опорно-двигательного аппарата проявляются в виде ревматического полиартрита. Мигрирующий полиартрит - наиболее распространенное проявление острой ревматической лихорадки, часто сопровождающееся повышением температуры. «Мигрирующий» обозначает, что артрит появляется в одном или нескольких суставах, разрешается, но затем возникает в других, в результате чего кажется, что боль переходит с одного сустава на другой. Особенностью ревматического полиартрита является быстрое обратное развитие при назначении противоревматических препаратов. Иногда поражение суставов проявляется лишь полиартралгией — болью в суставах без развития артрита.

Нарушения работы сердца характеризуются шумами, аритмией, тахикардией и снижением артериального давления, что приводит к сердечной недостаточности. Больные предъявляют жалобы на слабые боли или неприятные ощущения в области сердца, легкую одышку при нагрузке. Как правило, ткани сердца поражаются в направлении изнутри наружу, т.е. клапаны и эндокард, затем миокард и, наконец, перикард. Ревматический порок формируется вследствие течения хронической ревматической болезни сердца десятилетиями и в первую очередь проявляется стенозом клапана. Наиболее часто вовлекается митральный и аортальный клапаны.

Ревмокардит у отдельных больных молодого возраста и детей может протекать тяжело - с самого начала болезни присутствует сильная одышка при нагрузке и в покое, постоянные боли в области сердца, учащенное сердцебиение. Могут появляться симптомы недостаточности кровообращения в большом круге в виде отеков и тяжести в области правого подреберья (за счет увеличения печени). Все эти симптомы указывают на диффузный миокардит тяжелого течения.

Нарушение координации, слабость в мышцах, неконтролируемые движения могут являться признаками ревматического поражения нервной системы. Болезнь может влиять на психику и работу речевого аппарата.

Кожные патологии при заболевании ревматизмом выражаются покраснением и раздражением в виде округлых пятен. На руках и ногах могут появляться подкожные узелки, которые не причиняют боли и могут исчезнуть без лечения.

Особенности ревматизма у детей:

У детей ревматическая лихорадка протекает тяжелее, чем у взрослых, чаще и быстрее формируются пороки сердца. Суставной синдром мало выражен, а другие внесердечные проявления (кольцевидная эритема, подкожные узелки, хорея) встречаются чаще с более яркими проявлениями.

Диагностика ревматизма

Ревматизм диагностируется на основе клинических и лабораторных показателей. Основные критерии: полиартрит, кардит, хорея, аннулярная сыпь, подкожные узелки.

Диагностические мероприятия включают:

Синонимы: Общий анализ крови, ОАК. Full blood count, FBC, Complete blood count (CBC) with differential white blood cell count (CBC with diff), Hemogram. Краткое описание исследования Клинический анализ крови: общий.

Порок митрального клапана: что это такое, основные виды и методы лечения

Кардиальные пороки являются достаточно распространенной нозологией и частота их составляет в среднем 4 - 5 человек на 1000 населения. Среди всех органических поражений сердца на долю приобретенных и врожденных деформаций клапанов приходится 20% и 2% соответственно. Наиболее часто поражается митральный клапан - около 80% всех пороков. Своевременное выявление дефектов проблемы является одной из актуальных проблем современной медицины с учетом высокой летальности при данной патологии.

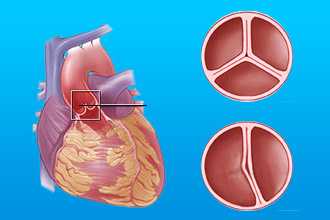

Строение митрального клапана

Левый предсердно - желудочковый клапан представляет собой сложный анатомический комплекс, в состав которого входят створки, папиллярные мышцы, сухожильные хорды, а также соединительнотканное кольцо, соединяющее левое предсердие и левый желудочек. Створки митрального клапана (передняя и задняя) состоят из фиброзной ткани, их поверхность представлена продолжением эндокарда. В норме это две тонкие структуры, поэтому митральный клапан еще называют двустворчатым.

В фазу диастолы створки провисают вниз и кровь из левого предсердия поступает в левый желудочек. В фазу систолы, при сокращении, они поднимаются и закрывают левое атриовентрикулярное отверстие, тем самым препятствуя обратному забросу крови.

Виды нарушений и причины их возникновения

Митральный порок сердца - это группа врожденных либо приобретенных аномалии и дефектов клапанного аппарата, расположенного между левым предсердием и левым желудочком, которые нарушают внутрисердечную и общую гемодинамику, что собственно препятствует адекватному кровоснабжению внутренних органов с возможным развитием сердечной недостаточности.

Причины врожденных пороков сердца:

- патологии беременности (инфекции, хронические заболевания матери, прием лекарственных средств, радиация);

- генетические нарушения (хромосомные мутации);

- нарушение дифференциации соединительной ткани.

Этиологией приобретенных митральных пороков являются:

- острая ревматическая лихорадка - ревматизм (в 85% случаев);

- инфекционный эндокардит;

- атеросклероз;

- сепсис;

- системные дефекты соединительной ткани (склеродермия, ревматоидный артрит с поражением внутренних органов).

Порок митрального клапана (ПМК) представляет собой:

- стеноз - cужение левого атриовентрикулярного отверстия вследствие сращения двустворчатого клапана, что препятствует нормальному току крови из левого предсердия в желудочек;

- недостаточность - неполное закрытие митрального отверстия из-за дефекта клапана и подклапанных структур, что сопровождается регургитацией крови из левого желудочка в предсердие.

К сожалению, зачастую в современной практике встречается комбинированный митральный порок сердца. При нем происходит сочетание стеноза с недостаточностью в различных вариантах преобладания одного порока над другим.

По степени тяжести выделяют дефект первой, второй и третей степени. Их разница заключается в выраженности обратного заброса в случае недостаточности (или сужения при стенозе), что обуславливает сложность клинических проявлений (соответственно, 1 степень самая легкая, 2 и 3 — более усугубленнные)

Комбинированный митральный порок

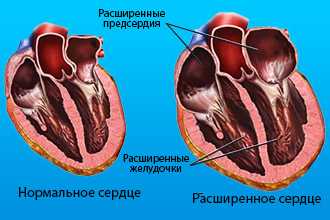

Длительное повреждение структуры митрального клапана с перестройкой мышечного каркаса сердца ведет к развитию комплексных нарушений.

Особенности комбинированного митрального порока:

стеноз: во время сокращения предсердий не вся кровь попадает в желудочек из-за суженного просвета;

недостаточность (регургитации): створки клапана не полностью смыкаются во время систолы желудочков, и часть крови попадает в предсердие;

сочетание феноменов ведет к накоплению жидкости в верхней камере, растягивании стенки и развитию сердечной недостаточности с отеком легких.

Клиническая характеристика заболевания — два патологических шума в области проекции двухстворчатого клапана, характерных для обоих пороков.

Ревматический митральный порок

Перенесенная в детстве острая ревматическая лихорадка - одна из основных причин развития клапанных пороков (чаще всего митрального и аортального) у взрослых людей.

Механизм развития патологии связан со стрептококковой инфекцией. После попадания возбудителя в организме вырабатывается иммунный ответ с выработкой специфических антител (нейтрализующих белков).

Однако, антигенное строение бактерии по белковой структуре «похоже» на ткани эндокарда, поэтому действие антител направлено на разрушение не только инфекционного возбудителя, но и собственных тканей клапанного аппарата сердца.

Симптомы, признаки и основные жалобы пациентов

Клиническая картина заболевания зависит от вида самого порока, степени нарушений внутрисердечной и системной гемодинамики, длительности патологического процесса и уровня проблем со стороны других органов и систем.

В стадии компенсации, которая протекает без признаков сердечной недостаточности, пациенты не жалуются на свое самочувствие и длительное время могут не попадать в поле зрения врача. И уже только при развитии декомпенсации появляются следующие жалобы и признаки:

- одышка - связана с повышением давления в малом круге кровообращения (МКК);

- кровохарканье - вследствие пропотеванияформенных элементов крови при выраженном застое в венах МКК;

- тупые кардиалгии;

- перебои в работе кардиальной системы - сердцебиения, аритмии, фибрилляция предсердий, экстрасистолы.

Сочетанный (не комбинированный) порок митрального клапана очень быстро декомпенсируется, в результате чего к нему присоединяется застой крови в большом круге кровообращения, что клинически проявляет себя набуханием шейных вен, тяжестью в правом подреберье и увеличением печени (гепатомегалия), отеками нижних конечностей.

Диагностика

Для того чтобы поставить диагноз какой-либо патологии митрального клапана, следует в комплексе оценить жалобы пациента, данные опроса (возможно перенесенный ранее ревмокардит), объективного осмотра (аускультации) и дополнительных исследований.

Внешний вид больного, у которого есть ревматический порок митрального клапана, имеет следующие признаки:

- типичный пациент имеет астеническое телосложение с неразвитой мышечной массой и холодными верхними конечностями;

- цианоз губ, подбородка, носа, ушей в сочетании с ярким синюшно — розовым румянцем на щеках и бледностью вокруг глаз (из-за расширения сосудов кожи и длительной гипоксемии).

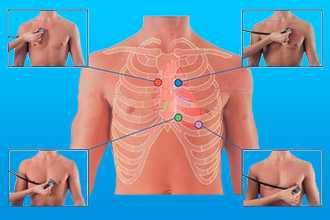

Аускультативная картина митральных пороков достаточно яркая и грамотный специалист, владеющий этим методом, без труда сможет заподозрить данную патологию.

Результаты инструментальных обследований

Электрокардиография (ЭКГ) помогает выявить утолщение или повреждение миокарда, обнаружить изменение размеров полостей, верифицировать аритмии.

Рентген грудной полости — важен для диагностики дилатации полостей сердца и тяжести поражения бронхо-легочного дерева.

Однако «золотым стандартом» для выявления пороков сердца является эхокардиография. Ценность ультразвукового исследования определяется тем, что оно позволяет не только выявить степени сужения либо расширения атриовентрикулярного отверстия, оценить анатомию самих клапанов, а и дает данные о внутрисердечном кровообращении.

Лечение и последующее наблюдение больного

Основные цели терапии больных с пороками митрального клапана заключаются в облегчении общего состояния, увеличении качества и продолжительности жизни. На сегодняшний день лечение проводится комплексно, включая как прием медикаментов, так и хирургические процедуры.

Рекомендованы следующие группы препаратов: β-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, диуретики, нитраты, антикоагулянты.

При наличии показаний к оперативному вмешательству применяют:

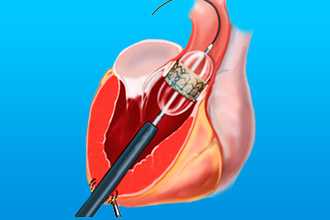

- Чрескожную баллонную вальвулопластику.

- Открытую комиссуротомию.

- Протезирование клапана.

Конкретную индивидуальную схему лечения и вид хирургической коррекции определяет только специалист, учитывая тип порока, степень развития, данные инструментальных исследований.

Безусловно, в дальнейшем пациент должен постоянно находиться под контролем специалистов, регулярно проходить периодические осмотры и тщательно выполнять врачебные рекомендации.

Очень важно проводить своевременную профилактику рецидивов ревматизма, которая осуществляется пожизненным применением бензилпенициллина.

Выводы

Патология митрального клапана может встречаться у людей любого возраста и часто приводит к развитию грозных осложнений, вплоть до летального исхода. Своевременное выявление данной патологии с последующим адекватным современным лечением может существенно увеличить продолжительность жизни пациентов и улучшить прогноз на выздоровление.

Для подготовки материала использовались следующие источники информации.

Септический эндокардит - причины, клиника, исход

Септический эндокардит — причина для серьезного волнения за здоровье больного. Любое поражение организма микробами опасно возникновением тяжелых последствий. А при этом заболевании страдает один из главных органов — сердце.

Если у пациента имеются пороки сердца и протезированные клапаны, ему следует особенно тщательно профилактировать это грозное заболевание: вести здоровый образ жизни, после рутинных операций принимать антибиотики. Также важно вовремя обращаться к доктору, в особенности, если возникают не характерные ранее состояния и симптомы.

Этиопатогенез

Септический эндокардит - воспаление внутреннего слоя оболочки сердца при сепсисе. Характерный признак патологической анатомии в подобном случае — изъязвление клапанов органа. Осложняется диагноз еще и тем, что развивается он в основном у нездоровых людей со сниженным иммунным ответом организма. Часто септический эндокардит поражает пациентов с ревматическими заболеваниями, которые в свою очередь имеют дефектные клапанные структуры сердца. Рискуют столкнуться с патологией и пациенты, имеющие врожденные пороки этого органа.

Подвержены септическому эндокардиту и больные преклонного возраста. Как правило, у них уже присутствует дилатация левых камер сердца, при которой поражается митральный и аортальный клапаны.

А вот воспалению правых отделов миокарда характерно для инъекционных наркоманов и пациентов с внутрисосудистыми катетерами.

Картина септического эндокардита зависит от агента, которым он был вызван. Грибок и грамотрицательная микрофлора становятся причиной болезни очень редко, а если и бывают исключения, то только у наркозависимых и людей, подвергшихся замене клапанов сердца. Кроме вышеназванных причин, заболевание вызывается обычным или зеленящим стрептококком, реже белыми, золотистыми стафилококками, энтерококком.

Болезнь трудно поддается распознаванию. Нередко окончательный диагноз ставится при явной картине патологии, когда проявляется симптоматика сердечной недостаточности.

Классификация по течению болезни:

- Острая — продолжается более полумесяца;

- подострый септический эндокардит — с течением до трех месяцев;

- хроническая, которая может длиться годами.

По клинико-морфологической форме заболевание делят на первичную (устаревшее название — болезнь Черногубова) и вторичную. Первый тип встречается примерно у тридцати процентов из общего числа заболевших с неизмененными клапанами. Второй дианостируют у подавляющего большинства пациентов с ревматическим пороком сердца. Эпизодично вторичный вариант диагностируется у людей с врожденным пороком, а также атеросклеротическим, сифилитическим поражением.

Клинические проявления

Клинико-анатомическая картина септического эндокардита зависит от многих факторов: стадии, превалирования поражения тех или иных органов, дифференциации по инфекционным агентам. Заболеванию обычно предшествуют удаление зуба, тонзиллэктомия, операции или исследования на уретре, аборт. Болезнь развивается незаметно, как правило, в течение двух недель с момента поражения, но быстро набирает обороты.

Основные клинические проявления:

Возможны и другие проявления болезни. Эмболии становятся причиной параличей, болей в грудной клетке из-за миокардита или инфаркта легких. Сосудистые нарушения провоцируют боли в конечностях, абдоминальной области, гематурию.

Тяжелые нарушения проявляются и в головном мозге в виде ишемии, абсцессов, токсических энцефалопатий, субарахноидальных кровоизлияний в результате разрыва микотической аневризмы, менингита.

Доставляет проблем больному и ремитирующая лихорадка с ознобами. Пульс чаще высокий, еще больше он ускоряется при развитии сердечной недостаточности.

О многом расскажет и внешний вид заболевшего. У пациента можно наблюдать бледность и кожно-слизистые проявления. Как правило, это маленькие рубиновые петехии по типу геморрагий, не светлеющих при нажатии. Основная локализация сыпи - ротовая полость, конъюнктивы, верхняя часть груди. На слизистых их отличает бледность в середине образования. Обращают на себе внимание и подногтевые линейные геморрагии. Их важно дифференцировать от травматических повреждений.

Артерийные эмболии вызывают гангрену рук или ног. Могут изменяться пальцы верхних конечностей по типу «барабанных палочек», возникают узелки на поверхности ладоней. Иногда у больных наблюдается небольшая желтуха.

Очень важно при подозрении на септический эндокардит выполнять прослушивание сердца.

Признаки, отмечаемые при аускультации:

- глухость ударов;

- аритмия;

- учащенное сердцебиение;

- галопический ритм.

- ослабление (пропадание) второго тона над аортой;

- систолический шум на верхе;

- диастолический над аортой и Боткина точке;

- шум Флинта.

При инфекционном эндокардите нередка спленомегалия. При некротическом поражении селезенки возникает типичный шум трения. Печень остается нормальных размеров вплоть до развития сердечной недостаточности.

Современные методы диагностики

Мировая клиническая практика обобщила и вывела критерии, которые применяются для диагностики септического эндокардита. Их делят на большие и малые. К большим относятся анализы крови, в ходе которых высеивается культура микробов, отвечающих за заражение организма.

- два положительных результата посевов крови, взятых минимум через двенадцать часов друг от друга;

- три положительных посева из трех;

- из четырех посевов крови и более - максимум положительны;

- доказанное поражение эндокарда;

- характерные симптомы острого септического эндокардита на УЗИ сердечно-сосудистой системы.

Малые признаки:

- предрасположенность;

- лихорадка;

- сосудистые изменения;

- изменение в лабораторных нормах крови. Наличие анемии, сдвиг формулы лейкоцитов, повышенная скорость оседания эритроцитов, присутствие С-реактивного белка, снижение тромбоцитов и др.

Окончательный диагноз выставляется при наличии так называемых патологических критериев:

- присутствие положительной гемокультуры;

- наличие внутрисосудистого субстрата;

- миокардиальные абсцессы.

Все вышеуказанные позиции должны подтвердиться гистологически или путем сложения критериев: два больших, или один большой, плюс три малых или пять малых.

Под сомнение берется диагноз септического эндокардита при условии, что для определенного инфекционного поражения миокарда не хватило критериев, но и опровергнуть его целиком не удалось.

Подозрение на патологию снимается, если при приеме антибиотиков в течение четырех дней наблюдается исчезновение симптоматики или признаки заражения при той же длительности терапии отсутствуют в пробах крови.

Дифференциальная диагностика

Пациенты молодого и среднего возраста при подозрении на септэндокардит требуют тщательной дифференциальной диагностики с ревматическими поражениями, сопровождающимися повышением температуры. У людей старшего возраста диагноз следует отделять от онкологических проблем. При патоморфологическом исследовании больных с некоторыми видами рака возможно обнаружение тромбоэндокардита, который никак не проявлял себе при жизни человека.

Часто эту болезнь принимают за малярию. Диагноз меняется в пользу эндокардита, если не обнаружены плазмодии. Кровь в моче и боли в пояснице призывают думать о мочекаменной болезни (МКБ). Однако для этого заболевания симптоматична боль в паху.

Незаметный дебют (субфебрилитет, упадок сил, боли в суставах и голове) позволяет дифференцировать бактериальный эндокардит от ревматизма, а при аортальной недостаточности - от висцерального сифилиса. Во всех этих случаях тактику решают положительные пробы на микробную культуру.

Лечение и наблюдение пациента

Данное заболевание всегда лечится в условиях больницы с соблюдением режима приема лекарств и диеты. Физическая активность пациента минимальна.

При определенном септическом эндокардите применяется массивное лечение антибиотиками. Препарат выбирается, учитывая чувствительность к нему предполагаемого инфекционного агента. Обычно показано назначение лекарства широкого спектра действия из ряда пенициллинов, цефалоспоринов. Часто их сочетают с аминогликозидами. Могут быть прописаны антимикотические средства и НПВС.

При эндокардите с невыясненным возбудителем применяют комбинированные антибиотики, например, тетрациклин, террамицин, эритромицин. Препараты предпочтительно менять каждые две-четыре недели ввиду выработки устойчивости к ним микроорганизмов.

Эффективность лечения можно оценить по следующим признакам:

- 48-72 часа после начала терапии улучшается самочувствие, аппетит, исчезает озноб;

- в конце первой недели понижается до нормальных показателей температура тела, пропадание петехий, эмболий, повышение гемоглобина, уменьшение СОЭ, фиксируется стерильность посевов;

- в финале третьей недели - переход в норму лейкоформулы, СОЭ, состояния селезенки;

- в конце лечения - норма СОЭ, протеинограммы, гемоглобина. Не возникают новые васкулиты и тромбоэмболии.

Иногда не избежать операционного вмешательства. Как правило, это происходит в случаях, когда консервативная терапия не увенчалась успехом.

В плане дальнейшего наблюдения, пациенту показано протезирование клапанной системы сердца. Важно знать, что всегда возможен рецидив инфекционного заболевания.

Может быть рекомендовано санаторное лечение в учреждении с кардиологическим направлением. Обязательным является диспансерное наблюдение пациента, перенесшего инфекционный эндокардит.

В плане прогноза стоит заметить, что пациенты без полученного лечения выздоравливают не часто. При ранней антибиотикотерапии преодолевают болезнь примерно 70 процентов заболевших с инфицированием собственной клапанной структуры и 50 с поражением протезированных структур.

Выводы

Септический эндокардит - сложная болезнь, часто приводящая к летальному исходу, поэтому главная позиция в ее предупреждении - профилактика. Всем больным с пороками сердца и болезнями, которые опасны в спектре возникновения бактериального эндокардита, важно тщательно санировать очаги инфекции путем приема антибиотиков.

Также следует поступать и при даже малых хирургических вмешательствах по типу удаления зубов.

Аортальные пороки сердца: виды и симптомы при аускультации

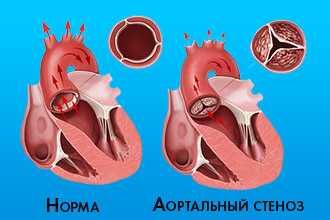

Аортальный порок сердца - это нарушение структуры клапана аорты. Вследствие этого уменьшается ток крови из левого желудочка в аорту, что в конечном итоге приводит к значительным расстройствам гемодинамики и развитию сердечной недостаточности. Данная патология может быть как врожденная (при этом часто сочетается с другими аномалиями эмбриогенеза), так и приобретенная. Тем не менее в наше время медицина в состоянии эффективно лечить данное заболевание без каких-либо негативных последствий для пациента.

Причины развития

Как уже отмечалось, аортальные пороки могут быть врожденными и приобретенными.

Что касается первых вариантов, редко когда можно выделить конкретную причину нарушения эмбриогенеза. Однако существуют определенные факторы риска, о которых должна быть осведомлена каждая беременная женщина:

- вредные привычки (курение, алкоголизм);

- инфекционные заболевания (в том числе такие «безобидные», как грипп);

- прием медикаментов;

- сильные психоэмоциональные и физические нагрузки;

- загрязненная окружающая среда;

- рентгенологические обследования.

При этом патогенез заболевания следующий:

- одна створка может быть недоразвитой;

- в одной из створок образуется отверстие;

- происходит образование двустворчатого клапана вместо трикуспидального.

Приобретенные пороки обычно развиваются вследствие уже перенесенных болезней.

Инфекционные заболевания (сепсис, ангина, сифилис и другие венерические болезни). При этом бактерии, попадая с током крови в эндокард, повреждают структуру клапанов

Аутоиммунные патологии (ревматизм, системная красная волчанка). Порок формируется по причине того, что иммунные клетки начинают атаковать свой же организм, в данном случае ткани аорты. В результате развивается дегенеративный процесс и возникает повреждение клапана.

Атеросклероз. Развивается у пожилых людей, при этом на створках клапана оседают соли кальция и образуются бляшки. В результате их подвижность снижается.

Травмы грудной клетки. Причина редкая, но все же имеет место быть. Клапаны деформируются вследствие прямого механического воздействия.

Стоит отметить, что данные факторы также могут вызывать развитие и других пороков, таких как митральные (дефект двухстворчатого клапана) или трикуспидальные.

Классификация нарушений

Существуют две принципиально разные группы пороков аортального клапана.

К первой относится стеноз аортального клапана. Данный термин означает, что створки утратили свою эластичность и не могут полностью раскрыться. Возникает ограничение, из-за которого желудочки не в состоянии вытолкнуть всю кровь в аорту.

Также существует и недостаточность клапана. В нормальном состоянии, пропустив кровь в аорту, створки замыкаются, дабы предотвратить обратный ток в сердце (так называемая, регургитация). При патологии этот механизм не срабатывает, между створками остается маленькая щель и часть крови возвращается в желудочки.

Важно знать, что эти формы встречаются как изолированно, так и в виде сочетанного (митрально-аортального) порока. Обычно возникает преобладание дефекта какой-то из структур. Комбинированный аортальный порок сердца представляет собой одновременное сочетание недостаточности и стеноза.

Недостаточность классифицируется по объему крови, которая возвращается в левый желудочек:

- І степень - регургитируется до 15%;

- IІ степень - 15-30%;

- III степень - 30-50%;

- IV степень - больше 50%.

Изолированные формы могут не проявляться в течение длительного промежутка времени, тогда как сочетанный аортальный дефект сердца дает выраженную клиническую картину.

Также симптоматика заболевания зависит от типа поражения. Патогенез стеноза в первую очередь характеризуется повышением сопротивления току крови, что проявляется следующими признаками:

- ишемия миокарда (сжимающая боль в области сердца);

- учащенное сердцебиение;

- одышка, кардиальная астма;

- головокружения;

- обмороки;

- цианоз (посинение) конечностей.

При недостаточности значительно снижается сердечный выброс (из-за того что часть крови возвращается назад). При этом возникают следующие симптомы:

- тахикардия;

- боль в сердце по типу стенокардии;

- набухание шейных вен;

- шум в ушах;

- головокружения;

- боль и тяжесть в области правого подреберья;

- одышка.

Из-за достаточно размытой картины заболевания, следует провести тщательное обследование, чтобы точно установить причину болезни. Прежде всего, врач должен собрать детальный анамнез.

Физикальные методы диагностики (аускультация)

При осмотре обнаруживается бледность кожи, цианоз, повышенная пульсация, набухание вен шеи.

При пальпации (а в некоторых случаях визуально) определяется «сердечный горб» - выпячивание грудной стенки из-за гипертрофии сердца.

Специфическим симптомом при стенозе является «систолическое кошачье мурлыканье». При этом ощущается дрожание стенки грудной клетки в проекции левого желудочка.

Перкуторно определяют увеличение размеров сердца.

При стенозе наблюдается преимущественное снижение систолического давления, при недостаточности - диастолического.

Аускультативно при стенозе определяется систолический шум (из-за утрудненного прохождения крови). Недостаточность же характеризуется шумом во время диастолы (поскольку регургитация происходит при расслаблении желудочков.)

Инструментальные методы

Выявление вышеперечисленных признаков требует дальнейшего обследования. «Золотым стандартом» при диагностике клапанных дефектов является ЭХО-КГ с допплерографией. Данный метод позволяет в подробностях изучить строение и работу сердца. Обязательно следует провести электрокардиографию и рентген органов грудной клетки.

В редких случаях, при неточных результатах, проводят дополнительные исследования с помощью МРТ, КТ, ангиографии.

Варианты лечения пациента с аортальных пороком

При отсутствии симптомов и в легких стадиях лечение обычно не назначается. Пациентам рекомендуют раз в полгода проходить дополнительное обследование.

Медикаментозное лечение

Консервативная терапия не обеспечивает полного выздоровления больных с аортальными пороками. Целью фармакологического лечения является лишь улучшение симптоматики и профилактика осложнений. Кроме того, лекарственные препараты назначаются при подготовке к операциям.

При этом используют следующие группы медикаментов:

- антагонисты кальция (верапамил, нифедипин) - применяются при аритмиях и артериальной гипертензии;

- мочегонные средства (торасемид, спиронолактон) - снижают нагрузку на сердце;

- бета-адреноблокаторы (атенолол, пропранолол) - понижают давление, улучшают гемодинамику;

- ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл) - имеют гипотензивное действие.

- антиангинальные средства (Сустак, Нитронг).

Если заболевание вызвано инфекцией или аутоиммунным процессом, применяют средства для этиотропной (т.е., направленной на причину) терапии:

- антибиотики (пенициллины, карбапенемы, фторхинолоны и другие) - при инфекционных заболеваниях;

- глюкокортикостероиды (преднизолон, дексаметазон) - при системных аутоиммунных заболеваниях, таких как ревматизм;

- противосклеротические препараты (левостатин, аторвастатин).

Однако основным методом лечения клапанных дефектов все же является хирургическое вмешательство.

Операции показаны в следующих случаях:

- выраженная стадия порока, которая ведет к развитию сердечной недостаточности;

- комбинированные дефекты;

- наличие сопутствующих факторов, которые могут привести к декомпенсации;

- снижение фракции выброса даже при отсутствии жалоб.

Противопоказаниями являются:

- возраст выше 70 лет;

- наличие тяжелых коморбидных патологий (почечная, печеночная, дыхательная недостаточность, сахарный диабет и т.д.)

При врожденных аномалиях чаще применяют органосберегающую вальвулопластику. Если использовать данный метод при приобретенных пороках, могут возникать рецидивы. Техника представляет собой иссечение и ушивание дефектов клапана. В некоторых случаях прибегают к баллонной вальвулопластике. При этом специальным устройством расширяют устье аорты.бВажной особенностью данной операции является ее малоинвазивность.

В случае приобретенных патологий применяется протезирование клапана. Имплантаты изготовляют как из синтетических материалов (силикон), так и из натуральных (биопротезы из собственных тканей или от умершего человека).

Наблюдение за пациентом

Клапанные дефекты — это весьма коварное заболевание, которое может практически не проявляться, а затем привести к развитию сердечной недостаточности. Кроме того, смазанная клиническая картина затрудняет правильную постановку диагноза.

Поэтому, если у вас обнаружили данную патологию, нужно максимально ответственно относиться к профилактическим осмотрам. Следует не менее чем раз в полгода проходить эхокардиографию и другие, назначенные лечащим врачом обследования.

Пороки аортального клапана - это достаточно распространенные заболевания, которые бывают как врожденными, так и приобретенными. Нарушение тока крови вследствие повреждения створок может привести к развитию хронической сердечной недостаточности.

Симптомы, возникающие при пороке аортального клапана недостаточно специфичны, однако современные методы диагностики легко справляются с их обнаружением.

При отсутствии значительных противопоказаний, хирургическое лечение данного заболевания дает хороший результат. Прогноз для жизни и трудоспособности благоприятный.

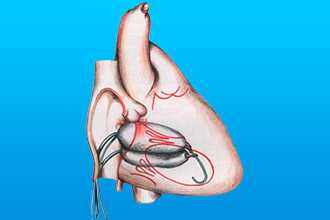

Сочетанные пороки сердца

Сочетанные (сложные) пороки сердца - врожденные или приобретенные аномалии сердца, при которых имеется одновременное поражение нескольких сердечных клапанов или сочетание нескольких анатомических дефектов. Проявления сочетанных пороков сердца зависят от преобладания в структуре порока того или иного анатомического дефекта, сочетания поражений и их взаимного влияния. Диагностика сочетанных пороков сердца основывается на данных эхокардиографии (в т. ч. фетальной), электрокардиографии, рентгенографии грудной клетки, аортографии, вентрикулографии, катетеризации полостей сердца. При сочетанных пороках сердца проводится консервативное лечение сопровождающих их гемодинамических нарушений (легочной гипертензии, сердечной недостаточности) или хирургическая коррекция (многоклапанное протезирование и др.).

Общие сведения

Сочетанные (сложные, многоклапанные) пороки сердца характеризуются одновременным поражением двух или трех сердечных клапанов и отверстий - митрального, трикуспидального, аортального и легочного. Теоретически допускается существование у одного пациента сразу восьми пороков сердца - митрального стеноза и митральной недостаточности, трикуспидального стеноза и трикуспидальной недостаточности, стеноза устья аорты и аортальной недостаточности, стеноза устья легочной артерии и недостаточности клапана легочной артерии. Однако такое множественное поражение в кардиологии встречается чрезвычайно редко.

Среди сложных приобретенных пороков сердца чаще встречается сочетанное поражение митрального и аортального клапанов (митрально-аортальный порок - 44%), митрального и трехстворчатого клапанов (митрально-трикуспидальный порок - 10%) и всех трех перечисленных клапанов (митрально-аортально-трикуспидальный порок - 11%).

Более редкими сочетаниями являются митрально-аортальная недостаточность, аортальная недостаточность в сочетании с комбинированным митральным пороком, комбинированный аортальный порок в сочетании с комбинированным митральным пороком и др. Вовлечение клапанов в патологический процесс может происходить одновременно или последовательно.

К сочетанным врожденным порокам сердца также относятся триада Фалло, тетрада Фалло, синдром Шона, аномалия Эбштейна, комплекс Эйзенменгера и др., при которых клапанные пороки сочетаются с дефектами перегородок и магистральных сосудов сердца.

Причины

Сложные врожденные пороки сердца формируются внутриутробно вследствие нарушения кардиогенеза. Аномалии сердечно-сосудистой системы плода могут развиваться при наличии следующих риск-факторов: токсикозов I триместра, заболеваний беременной женщины (краснуха, сахарный диабет), угрозы самопроизвольного прерывания беременности, случаев мертворождения в анамнезе, наследственной отягощенности по ВПС в данной семье и т. д. Тератогенным действием обладают некоторые лекарственные препараты, принимаемые в период беременности (талидомид, прогестагены, препараты лития, противосудорожные средства и др.), алкоголь, ионизирующая радиация.

Формирование сочетанных приобретенных пороков сердца чаще связано с перенесенным ревматизмом, системной красной волчанкой, бактериальным эндокардитом, атеросклерозом, травмой сердца. Сочетанные пороки сердца резко отрицательно влияют на гемодинамику, поскольку нарушения кровообращения, свойственные каждому изолированному пороку, при их сочетании суммируются, приводя к быстрому развитию декомпенсации.

Симптомы сочетанных пороков сердца

Клиническая картина сочетанных пороков сердца полиморфна и определяется превалированием симптомов одного дефекта над другим или их взаимным усилением. В некоторых случаях проявления одного порока могут сглаживаться компенсирующим влиянием другого.

Так, при митрально-аортальном пороке с преобладанием стеноза клиническую картину определяют признаки митрального стеноза - одышка, сердцебиение, ощущения перебоев в работе сердца, кровохарканье, обусловленное легочной гипертензией. При физикальном обследовании больных с сочетанным митрально-аортальным пороком сердца выявляются акроцианоз, митральный румянец, феномен «кошачьего мурлыканья». Развитие левожелудочковой недостаточности сопровождается приступами сердечной астмы и отеком легких.

Доминирование в течении порока стеноза устья аорты более благоприятно - такой сочетанный порок сердца длительнее остается компенсированным. Наличие в клинике сочетанного порока сердца приступов головных болей, головокружения, кратковременных обморочных состояний заставляет думать о превалировании аортальной недостаточности.

Сочетанный митрально-трикуспидальный порок сердца с преобладанием с недостаточности трехстворчатого клапана характеризуется бледностью кожных покровов с желтушным оттенком, выраженным акроцианозом, одышкой, набуханием и пульсация вен шеи, ранним развитием сердечной недостаточности. Проявлениями митрально-аортально-трикуспидального порока сердца служат распространенной цианоз, артериальная гипотония, стойкое увеличение печени, отеки поясницы и нижних конечностей, гидроторакс, асцит.

В целом сочетанные пороки сердца протекают тяжелее, чем изолированные. Частыми причинами гибели больных с приобретенными сочетанными пороками сердца становятся сердечно-сосудистая недостаточность, тромбоэмболии, пневмонии.

По данным отечественных кардиологов и кардиохирургов (А. Горбачевский, Л. Бокерия), 14% детей, рожденных с тяжелыми сочетанными пороками сердца, умирает в первую неделю жизни, 25% - в первый месяц, 40% - в течение первого года жизни. Подобная статистика свидетельствует о необходимости проведения тщательного пренатального скрининга, выявления ВПС у плода, принятия взвешенного решения о целесообразности пролонгирования или искусственного прерывания беременности.

Диагностика сочетанных пороков сердца

Диагностика сочетанных пороков сердца сложна ввиду взаимного наслоения различных клинических симптомов. Первичную информацию об имеющемся пороке сердца кардиолог получает при осмотре больного, перкуссии и аускультации сердца.

Дальнейший диагностический поиск, необходимый для дифференциальной диагностики сочетанных пороков сердца, включает проведение инструментального обследования. Электрокардиография и суточное ЭКГ мониторирование позволяют выявить признаки гипертрофии сердечной мышцы, имеющиеся нарушения сердечного ритма. С помощью фонокардиографии регистрируются и оцениваются тоны и шумы в сердце, косвенно свидетельствующие о поражении клапанного аппарата.

По рентгенограмме при сочетанных пороках сердца нередко визуализируется гипертрофия миокарда, расширение камер сердца, застойные явления в легких и т. д. Наиболее информативным видом диагностики сочетанных пороков сердца служит эхокардиография с допплеркардиографией, дающая четкое представление о состоянии клапанного аппарата, наличии дефектов перегородок, патологической внутрисердечной гемодинамики.

МСКТ или МРТ сердца позволяют рассмотреть послойное пространственное изображение структур органа, что является особенно ценным для диагностики сочетанных пороков. Более точная топическая и дифференциальная диагностика сочетанных пороков сердца осуществляется с помощью специальных методов исследования - вентрикулографии, аортографии, зондирования полостей сердца, флебографии. Пациентам с сочетанными пороками сердца и ИБС требуется проведение коронарографии.

Лечение сочетанных пороков сердца

В лечении сочетанных пороков сердца применяются консервативные медикаментозные и радикальные хирургические методы. Лекарственная терапия направлена, главным образом, на коррекцию сердечной недостаточности (диуретики, сердечные гликозиды), профилактику тромбоэмболических осложнений (антикоагулянты), улучшение метаболизма сердечной мышцы (инозин, препараты калия), устранение аритмий (β-адреноблокаторы и др.). Лечебные мероприятия при сочетанных пороках сердца касаются также основного заболевания, в связи с чем проводятся курсы противоревматической терапии, профилактики инфекционного эндокардита и т. д.

Кардиохирургическое вмешательство при сочетанных пороках сердца противопоказано при диффузном кардиосклерозе, эмфиземе легких, гепатите, тяжелом гломерулонефрите, обострении ревмокардита, злокачественных опухолях. Для сложных врожденных пороков сердца разработаны одномоментные или поэтапные способы радикальной коррекции.

Прогноз и профилактика сочетанных пороков сердца

Прогноз естественного течения сочетанных пороков сердца крайне неблагоприятен. Пятилетняя выживаемость при многоклапанных пороках составляет 35,5 - 44,5%, десятилетняя - 6-9,6%. Результаты операций при сочетанных пороках сердца хуже, чем при изолированном поражении одного из клапанов. Тем не менее, послеоперационная 5-летняя выживаемость довольно высока - 72 %.

Профилактика сочетанных пороков сердца заключается в исключении тератогенных воздействий, предупреждении первичного и возвратного ревмокардита и септического эндокардита. Больные с сочетанными пороками сердца должны находиться в постоянном поле зрения кардиолога, ревматолога, кардиохирурга; получать рациональную медикаментозную терапию.

Читайте также: