Сбор анамнеза у больных с амнезией. Нейропсихологическое тестирование при амнезии.

Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 28.01.2026

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Для корректной оценки результатов ваших анализов в динамике предпочтительно делать исследования в одной и той же лаборатории, так как в разных лабораториях для выполнения одноименных анализов могут применяться разные методы исследования и единицы измерения.

Амнезия: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

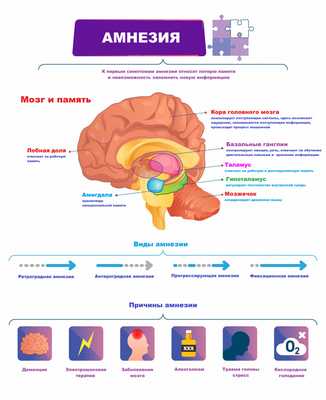

Амнезия - это полная утрата памяти на события определенных промежутков времени. В процессе запоминания мозг человека сначала получает и воспринимает новую информацию, затем перерабатывает ее, формирует ассоциации, накапливает и хранит информацию и в нужный момент воспроизводит ее. Память бывает кратковременной (рабочей), которая удерживает информацию, необходимую для достижения цели текущего действия, и долговременной. При амнезии мозг теряет способность сохранять информацию о событиях или знания и воссоздавать накопленный материал.

Причины возникновения амнезии

У пожилых пациентов нарушения памяти являются частью старения и обусловлены как естественными дегенеративными процессами, так и заболеваниями, например, инсультом или болезнью Альцгеймера. У молодых людей самые частые причины утраты памяти - травмы, интоксикация или психические нарушения.

К амнезии могут приводить инфекции (энцефалит, гнойный менингит), психологические травмы (смерть близкого, теракт, война), чрезмерная эмоциональная нагрузка, переутомление, стрессы, частые мигрени.

Стать причиной потери памяти могут такие заболевания как эпилепсия, шизофрения, деменция, опухолевые процессы в головном мозге.

Классификация заболевания

Выделяют ограниченную, фиксационную и прогрессирующую амнезию.

Ограниченная амнезия характеризуется утратой памяти, ограниченной определенным промежутком времени. Такой вид потери памяти обычно связан с периодами нарушенного сознания:

- конградная амнезия - утрата памяти на период нарушенного сознания бывает полной или частичной;

- ретроградная амнезия (от лат. retro — назад, gradi — продвигаться, шагать, т. е. движущаяся назад) - человек утрачивает память за период, предшествующий нарушению сознания. Например, при черепно-мозговой травме с утратой сознания человек почти всегда не помнит события, происходившие в период от нескольких минут до нескольких дней перед травмой;

- антероградная (движущаяся вперед) - амнезия охватывает период после восстановления сознания. Например, человек попал в ДТП и перенес черепно-мозговую травму с потерей сознания, после чего занимался оформлением ДТП в ГИБДД, а впоследствии ничего не помнит об этом периоде времени;

- ретроантероградная - сочетание ретроградной и антероградной амнезии.

Иногда ограниченные амнезии возникают не сразу после периода нарушения сознания, а спустя некоторое время - это называется отставленная, или ретардированная амнезия.

Фиксационной называют амнезию, отличающуюся утратой способности запоминать события - иными словами, информация из кратковременной, то есть рабочей памяти не может переноситься в долговременную память. Человек способен оперировать информацией, находящейся в его рабочей памяти, на протяжении нескольких десятков секунд, но в последующем забывает все, что с ним происходило.

Прогрессирующая амнезия - полная утрата памяти, идущая от недавнего к прошлому, от общего к частному, от менее прочно закрепленному к более прочно закрепленному, то есть движется согласно закону Рибо. Закон Рибо именуется также законом регрессии, или обратного развития памяти, - сначала из памяти стираются недавние воспоминания, затем нарушение распространяется на умственную деятельность, а позднее захватывает чувства и привычки. Заканчивается этот процесс распадом самой стойкой памяти - инстинктивной. Пациенты с прогрессирующей амнезией не могут правильно ответить, сколько им лет и обычно называют меньший возраст, отражающий тот период жизни, который они еще помнят, забывают, где и с кем живут. Они теряют воспоминания о том, где они работали, состоят ли в браке, есть ли дети. Пациент может трактовать происходящее вокруг как события далекого прошлого, может считать своего супруга или детей своими родителями, сестрами или братьями.

Симптомы амнезии

Помимо основного симптома (утраты памяти) для амнезии характерны дезориентация, путаница, трудности в общении. Больному становится трудно выполнять умственную работу, так как он не способен усваивать и воспроизводить новую информацию и использовать прошлый опыт. Кроме того, пациент может формировать ложные воспоминания (конфабуляции) взамен утраченных.

Больные фиксационной анестезией порой не могут назвать не только число и день недели, но и время года, не ориентируются в окружающей обстановке даже своего жилища. Для них типично замещение пробелов памяти на настоящие события воспоминаниями о реальных событиях, которые происходили в прошлом (псевдореминисценция).

Диагностика амнезии

Диагностический алгоритм амнезии включает тщательный сбор анамнеза, определение неврологического и психического статуса больного. Для уточнения причины амнезии и выбора тактики лечения для каждого пациента индивидуально определяется ряд лабораторно-инструментальных методов диагностики.

Инструментальные методы диагностики могут включать:

- компьютерную томографию головного мозга, если у пациента была черепно-мозговая травма, внутричерепная гематома;

Лечение амнезии

Возможности терапии амнезии зависит от ее причины - лечение инфекционных заболеваний, отказ от алкоголя или наркотических веществ, отмена лекарственных препаратов, оказывающих влияние на память. Если причина амнезии психогенная, то проводятся сеансы психотерапии. Для лечения органических причин амнезии применяют сосудистые препараты, улучшающие кровоток, нейропротекторы, влияющие на метаболизм нейронов, ноотропы - для стимуляции когнитивных способностей, антиоксиданты.

В случае болезни Альцгеймера применяют два типа препаратов - антихолинэстеразные средства и мемантин. В индивидуальных случаях назначают антидепрессанты, нейролептики, седативные препараты.

У пациентов с нарушениями памяти возникают трудности в повседневной жизни, страдает интеллектуальная деятельность, теряется способность работать.

Пациенты с тяжелой прогрессирующей амнезией утрачивают способность жить самостоятельно и полностью зависят от окружающих.

Профилактика амнезии

Профилактика амнезии состоит в предотвращении состояний и заболеваний, которые могут спровоцировать ее развитие (например, сосудистых заболеваний головного мозга), в отказе от вредных привычек.

- Амнестический синдром // Неврология и психиатрия в клинических примерах. - Москва: ООО «Издательство Ритм», 2019. С. 376-387.

- Электронный учебник «Психиатрия и медицинская психология» / под ред. Мартынихин И.А., Павличенко А.В., Федотов И.А .

Амнестическая афазия

Амнестическая афазия - это вариант афатического расстройства, при котором происходит распад номинативной функции речи. Характеризуется зрительной амнезией, забыванием названий предметов, речевыми паузами и трудностями подбора слов, вербальными парафазиями. Диагностика предполагает проведение неврологического обследования (церебральной МРТ, МРА, УЗИ артерий головы и шеи), нейропсихологического и логопедического тестирования. Лечебно-коррекционная работа при афазии включает этиопатогенетическую фармакотерапию, логотерапию, нейрокоррекцию.

МКБ-10

Общие сведения

Амнестическая (номинативная, аномическая) афазия сопровождается трудностями зрительного узнавания и вербального обозначения предметов. В отдельную форму ее выделил советский нейропсихолог А.Р. Лурия в 1973 г., указав, что в данном случае единственным центральным дефектом являются затруднения называния предметов. В дальнейшем амнестическая афазия была исключена из нейропсихологической классификации, т. к. в чистом виде она встречается редко, обычно выступая симптомом акустико-мнестической или семантической афазии. В современной афазиологии амнестическая афазия вновь рассматривается как самостоятельная единица - ее частота среди всех форм составляет 4,2-7,5%.

Причины

Амнестические нарушения возникают при локальном поражении задне-нижних отделов височной коры и теменно-затылочных областей левого полушария (20, 21, 37 и 40 поля Бродмана). Причинами амнестической афазии в большинстве случаев выступают:

- инфаркт головного мозга в бассейне задней мозговой артерии;

- открытая черепно-мозговая травма;

- внутримозговая гематома;

- опухоли больших полушарий (менингиома, астроцитома, глиобластома);

- энцефалиты различной этиологии;

- прогрессирующие деменции (болезнь Альцгеймера, Бинсвангера, Пика);

- операции на головном мозге.

Предрасполагающими (фоновыми) факторами являются гипертоническая болезнь, церебральный атеросклероз, гиперхолестеринемия, ангиопатии, отягощенный семейный анамнез, экзогенные интоксикации.

Патогенез

Патогенетический механизм амнестической афазии до настоящего времени остается до конца неясным. Некоторые исследователи отмечают, что 37 цитоархитектоническое поле по Бродману аккумулирует в себе слуховые и зрительные раздражители (зона перекрытия), поэтому его поражение приводит к диссоциации зрительного образа слова и его вербального обозначения.

Существует мнение, связывающее амнестическую афазию с поражением глубинных структур височной коры. В этом случае нарушается связь коркового слухового анализатора с гиппокампом, отвечающим за функцию запоминания и хранения информации. С точки зрения нейропсихологического подхода (Лурия А.Р.), номинативная афазия - это результат нарушения операции отбора слов, хранящихся в памяти пациента.

Классификация

Амнестическая афазия многофакторна и неоднородна. В зависимости от доминирующего поражения слуховой, зрительной или ассоциативной зон может встречаться в трех видах:

- акустико-мнестическая: ведущий дефект - неполноценность слухоречевой памяти;

- оптико-мнестическая: центральный дефект - оптическая амнезия и агнозия;

- собственно амнестическая: основная проблема - нарушение функции называния.

Симптомы амнестической афазии

Акустико-мнестическая афазия

У больных утрачивается способность удерживать в памяти слуховой ряд в пределах 3-х и более элементов, воспринимать на слух развернутый текст. Страдает понимание как ситуативной, так и других форм речи. Простые устные инструкции, как правило, доступны, многоступенчатые - нет. Пациент часто переспрашивает, просит говорить медленнее, повторить услышанное.

В экспрессивной речи преобладают короткие предложения, вербальные парафазии. Часты паузы, связанные с поисками нужного слова, персеверации. Имеются трудности называния, особенно страдает припоминание имен собственных, географических названий, различных дат, номеров телефонов. Затруднен пересказ текстов.

Оптико-мнестическая афазия

При данной разновидности амнестической афазии нарушается зрительное узнавание знакомых предметов, а воспринятое на слух слово не вызывает зрительных образов. Имеются трудности в изображении предметов по памяти, в процессе рисования больные упускают важные характерные детали, не дорисовывают значимые детали. При этом копирование и срисовывание дается хорошо.

Также возникают сложности с сортировкой предметов по категориям: овощи, одежда, мебель. Письменная речь нарушается по типу литеральной, вербальной или односторонней оптической алексии (больные не видят левую половину текста).

Амнестическая афазия

Определяющим нарушением является забывание названий предметов. Больные не могут подобрать нужное слово для обозначения хорошо знакомых вещей, заменяют забытое слово описанием предмета или его предназначения. Так, например, про карандаш пациент говорит «это… то, чем рисуют или пишут». Однако при подсказке первого слога ему удается вспомнить искомое слово.

Фраза произносится медленно, прерывается паузами, во время которых больной подбирает нужное слово. Увеличивается время между вопросом и ответом (латентный период). Спонтанная устная речь изобилует вербальными парафазиями. Письменная речь (чтение вслух, письмо под диктовку), как правило, сохранна. Однако описаны случаи, когда амнестическая афазия сочеталась с буквенной агнозией и оптической алексией. Также страдает спонтанное письмо, что обусловлено уменьшением существительных и преобладанием глаголов в устной речи.

Диагностика

При амнестической афазии сохраняется понимание речи, артикуляция, функция чтения и письма, поэтому нередко номинативные трудности списываются на возрастные «проблемы с памятью». Выявить афатическую природу расстройств помогает комплексное инструментальное, психологическое и логопедическое обследование:

- Диагностика причин афазии. Выяснить этиологию речевых нарушений и локализовать очаг поражения призваны инструментальные исследования. Всем больным показано выполнение церебральной КТ или МРТ. При цереброваскулярной патологии возможно проведение УЗИ брахиоцефальных сосудов, МР-ангиографии. В установлении причин помогает люмбальная пункция, анализы крови.

- Нейропсихологическое обследование. При проведении специальных диагностических тестов в нейропсихологическом статусе больных с амнестической афазией могут выявляться различные формы агнозии (зрительно-предметная, оптико-пространственная, буквенная), оптическая амнезия. Наблюдается снижение объема запоминания и продуктивности воспроизведения слов, трудности рисования по памяти.

- Речевая диагностика. Проводится логопедом-афазиологом. Включает исследование экспрессивной и рецептивной речи, слухоречевой памяти, чтения, письма. Для амнестической афазии характерен поиск слов при назывании предметов, вербальные парафазии, слабость акустических и зрительных следов, речевые паузы, иногда - трудности чтения.

Коррекция амнестической афазии

Медицинская реабилитация

Активное медикаментозное лечение проводится в остром периоде инсульта, ЧМТ, нейроинфекций. Постоянной фармакологической поддержки требуют больные с нейродегенеративными патологиями. С учетом основной проблемы, на фоне которой развилась амнестическая афазия, могут использоваться гипотензивные, ноотропные, антиоксидантные, деагрегантные, витаминные препараты. Из методов физической реабилитации позднее подключают дарсонвализацию головы и ШВЗ, магнитотерапию, электрофорез, микрополяризацию. По показаниям рекомендуются сеансы психотерапии.

Логотерапия

Коррекционные занятия при амнестической афазии направлены на восстановление соотнесенности зрительно-предметных образов со словом. Для этого проводится актуализация категориальных и ситуативных связей предметов, а также их признаков, качеств, функций. На занятиях используются картинки и реальные предметы, артикуляционно-графические опоры, пиктограммы. Применяемые упражнения и приемы:

- запоминание словесных рядов на слух с постепенным увеличением количества слов от 3-5 до 10;

- тренировка зрительной памяти (игры «Чего не стало», «Что изменилось»);

- чтение картинок с подписями;

- поиск предметов по названию;

- классификация предметов;

- сопоставление реальных объектов с нарисованными;

- составление рассказов по сюжетным картинкам и пересказ текстов;

- разгадывание кроссвордов.

Регулярные занятия с логопедом, проводимые на фоне медикаментозного лечения, позволяют восстановить оптический образ различных предметов, нарастить предметный словарь, расширить объем слухоречевой памяти.

Прогноз и профилактика

Реабилитационный прогноз при амнестической афазии зависит от возраста, преморбидного фона пациента, степени его заинтересованности в восстановлении речевой функции. Обычно на фоне медикаментозной терапии и нейрореабилитации явления зрительно-предметной агнозии, оптической амнезии постепенно регрессируют. Многие больные адаптируются к социальной среде, возвращаются к профессиональной деятельности.

Профилактика любых афатических синдромов заключается в минимизации факторов риска: коррекции артериального давления, дислипидемии, гипергликемии. Необходимо придерживаться принципов здорового питания, включать в жизнь умеренные, но регулярные физические и когнитивные нагрузки.

2. Синдром амнестической афазии в сочетании с буквенной агнозией и алексией/ Н.В. Шахпаронова, А.В. Белопасова, А.С. Кадыков, Е.М. Кашина, Е.С. Бердникович, Е.И. Кремнева// АтмосферА. нервные болезни. 2010. - №3.

3. Особенности восстановления амнестической афазии в сочетании с буквенной агнозией и алексией/ Бердникович Е. С., Шахпаронова Н.В., Кадыков А.С., Кашина Е.М., Кротенкова М.В., Белопасова А.В.// Анналы клинической и экспериментальной неврологии. - 2012.

Амнезия

Амнезия в переводе с латыни означает беспамятство. Отсутствие воспоминаний не всегда является патологическим состоянием. Существует амнезия детства - большинство людей не помнит события первых 2-3 лет жизни. В медицинском аспекте амнезия рассматривается как потеря имевшихся ранее воспоминаний на значимые события жизни, неспособность вспомнить недавние обстоятельства. Амнестический синдром в сочетании с другой симптоматикой выступает составной частью клиники различных неврологических и психиатрических заболеваний. По некоторым оценкам, нарушениями памяти страдает около 25% населения планеты. Наряду с амнезией такие нарушения включают качественные мнестические расстройства, характеризующиеся ослаблением способности запоминать, затруднением вспоминания.

Причины амнезии

Этиофакторы амнестического синдрома многочисленны и разнообразны. В пожилом возрасте ведущая роль в этиологии принадлежит сосудистым нарушениям и дегенеративным процессам. У молодых пациентов преобладают травматические и психологические факторы. Все причины потери памяти можно разделить на две большие группы: органические и психологические.

Органические причины приводят к метаболическим, морфологическим или биоэлектрическим изменениям церебральных структур:

- Черепно-мозговая травма (тяжёлое сотрясение, ушиб головного мозга). Типична амнезия предшествовавших травме событий, которая может иметь временный характер.

- Опухоли головного мозга. Утрата воспоминаний обусловлена сдавлением и гибелью нейронов.

- Церебральная гипоксия провоцирует нарушение межнейрональных связей, гибель нервных клеток. Наблюдается при расстройствах мозгового кровообращения (инсульте, ТИА), асфиксии, отравлении угарным газом, большой кровопотере, дыхательной недостаточности.

- Нейроинфекции (нейроСПИД, клещевой энцефалит, гнойный менингит) могут протекать с амнезией вследствие повреждения церебральных тканей инфекционными агентами и медиаторами воспаления.

- Интоксикация. Амнезия возникает в результате токсического поражения мозга. Наблюдается при алкоголизме, наркомании, передозировке медикаментов, отравлении растворителями, пестицидами.

- Дегенеративные заболевания ЦНС (болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, болезнь Пика). Утрата мнестических функций обусловлена демиелинизацией, глиозом, атрофией мозговых тканей.

- Эпилепсия. Потеря памяти распространяется на период приступа, связана с потерей сознания.

- Мигрень. Амнестическая симптоматика провоцируется возникающим в период мигренозного пароксизма расстройством церебральной гемодинамики.

Психологические причины воздействуют исключительно на психику человека, не оказывают патологического влияния на головной мозг:

- Психологическая травма (авария, смерть близкого человека, изнасилование, похищение, теракт, военные действия). Амнезия касается психотравмирующих событий, формируется как защитная реакция.

- Психические расстройства. Утрата памяти носит эпизодический характер. Может отмечаться при шизофрении, диссоциативном расстройстве, истерии. Частичная амнезия наблюдается после делирия.

Амнезия классифицируется с учётом этиологии, объёма, временной характеристики утраченных воспоминаний, развития возникших нарушений. По полноте потери памяти бывает:

- Полная - абсолютная утрата воспоминаний за определённый период прошлого.

- Частичная - присутствуют смутные образы, обрывки воспоминаний.

- Локальная - избирательная амнезия отдельного навыка. Характерна для психогенных расстройств памяти.

В зависимости от времени забытых событий по отношению к моменту возникновения проблем с памятью существуют следующие виды амнезии:

- Ретроградная - отсутствие памяти на события, имевшие место до дебюта расстройства.

- Антероградная - нарушены воспоминания об обстоятельствах, произошедших после начала заболевания.

- Антероретроградная - представляет собой комбинацию первых двух форм.

- Фиксационная - утрата памяти на происходящее в данный момент. Может продолжаться несколько минут.

По типу течения выделяют следующие варианты:

- Регрессирующий - постепенно происходит восстановление воспоминаний.

- Стационарный - состояние памяти остаётся без динамики.

- Прогрессирующий - амнезия усугубляется, из памяти стираются события настоящего и всё более отдалённого прошлого.

Симптомы амнезии

Базовый симптом - невозможность вспомнить произошедшие обстоятельства. Утрата воспоминаний касается определённого временного промежутка в жизни пациента. Последовательность описана законом Рибо: вначале забывается то, что произошло недавно, затем факты ближайшего прошлого, потом - более давние события. Восстановление памяти происходит в обратном порядке. Иногда отмечаются конфабуляции - вымышленные воспоминания, которыми больной пытается заполнить образовавшиеся пробелы в памяти. Амнестический симптомокомплекс наблюдается в сочетании с другими проявлениями, свойственными основному заболеванию.

Постинсультная амнезия сочетается с гипомнезией (общим снижением памяти на события настоящего), парамнезией (путаницей обстоятельств прошлого и настоящего), расстройствами речи, двигательным дефицитом. Амнезия, являющаяся составной частью психоорганического синдрома, проявляется на фоне когнитивных расстройств: снижения способности усваивать информацию, уменьшения внимательности, замедленности мышления. Диссоциативной потере памяти сопутствует рассеянность, возможны аффективные состояния, бродяжничество. Транзиторная глобальная амнезия характеризуется преходящими эпизодами вплоть до дезориентации больного. Комбинирование различных типов амнезии характерно для синдрома Корсакова.

Стационарное расстройство тяжело переживается пациентами, провоцирует формирование ложного чувства вины, развитие депрессии. Прогрессирующая амнезия приводят к утрате трудоспособности. Больные забывают дорогу домой, неспособны ориентироваться в знакомой ранее местности. Из памяти исчезают приобретённые знания, навыки. В последующем наблюдается дезориентации во времени, в собственной личности. Пациент требует постоянного ухода.

Диагностический алгоритм индивидуален, составляется в соответствии с клинической картиной заболевания. Реализуется консультирующим неврологом с привлечением при необходимости психиатра, нарколога, инфекциониста, нейрохирурга. В план диагностики входят:

- Сбор анамнеза. Тщательный расспрос о предшествовавших заболеванию событиях, проявлениях болезни производится с привлечением близких пациента.

- Оценка неврологического статуса. Даёт возможность выявить признаки органического заболевания ЦНС, определить степень посттравматических изменений.

- Оценка психического статуса.Комплексное психологическое обследование необходимо больным с психогенной амнезией, психическими нарушениями.

- Исследования церебральной гемодинамики. Проводятся при подозрении на сосудистый генез расстройств памяти. Наиболее простой способ - реоэнцефалография, более информативный - УЗДГ сосудов головы, дуплексное сканирование, МРТ сосудов.

- Визуализация мозговых структур. КТ головного мозга назначается пациентам с ЧМТ, внутричерепной гематомой. Церебральная МРТ эффективна в диагностике опухолей, дегенеративных процессов, постинсультных очагов.

- Электроэнцефалография. Выполняется больным с симптомами эпилепсии. ЭЭГ позволяет диагностировать пароксизмальную активность мозга, определить её характер.

- Биохимический анализ крови. По показаниям определяется уровень витамина В1, токсических веществ, производится тест на наркотики.

- Исследование цереброспинальной жидкости. Проводится при предположении инфекционной этиологии, внутричерепного кровоизлияния.

Лечение амнезии

Терапия подбирается в соответствии этиологией и симптоматикой основного заболевания. При органической амнезии применяется преимущественно медикаментозное лечение, при психогенной - психотерапевтическое. В фармакотерапии органических форм используются:

- Сосудистые средства (сосудорасширяющие, антиагреганты) - улучшают церебральный кровоток и питание тканей.

- Нейропротекторыи антиоксиданты - оптимизируют метаболизм нейронов, повышают их устойчивость к гипоксии и неблагоприятным воздействиям.

- Антихолинэстеразные фармпрепараты - тормозят прогрессирование деменции в пожилом возрасте, повышают дневную активность.

- Мемантины - улучшают мнестические функции. Эффективны в терапии болезни Альцгеймера.

- Ноотропы - стимулируют когнитивные способности, активизируют метаболизм церебральных тканей.

Дополнительно используются психотерапевтические методики, направленные на адаптацию больного к наличию пробелов в воспоминаниях. В ряде случаев для припоминания прошлого прибегают к гипнотерапии. Наличие церебральной опухоли, гематомы, участка размозжения является показанием к лечению путём нейрохирургического вмешательства.

Лечение психогенных форм имеет целью не восстановление потерянных воспоминаний, а принятие пациентом факта их отсутствия. Терапия проводится психиатром, включает:

- Психотерапию. Путём когнитивно-поведенческой терапии достигается выработка нового отношения к проблемам с памятью. Диссоциированная амнезия, вызванная семейным конфликтом, требует семейной психотерапии. При наличии детских психотравм используется психоанализ, позволяющий пациенту пересмотреть отношение к случившемуся.

- Креативное лечение. Подходит больным, не склонным демонстрировать свои чувства и мысли. Осуществляется посредством сказкотерапии, арт-терапии и т. п.

- Медикаментозную терапию. Необходима, как дополнение к психотерапии у больных с тревожностью, депрессией, беспокойным состоянием, психическими отклонениями. Производится индивидуальный подбор препаратов следующих групп: антидепрессанты, седативные, нейролептики.

Течение и исход патологии тесно связаны с этиофактором, базовым заболеванием, возрастом больного. Посттравматическая амнезия обычно имеет обратимый характер. Амнезия вследствие дегенеративных изменений ЦНС отличается неуклонно прогрессирующим течением. Психогенное расстройство склонно к частичному регрессу в результате проводимой терапии. В молодом возрасте память восстанавливается лучше, чем у пожилых. Профилактика амнестического синдрома включает предупреждение травм головы, инфекций, интоксикаций, психотравмирующих воздействий, корректное и своевременное лечение мигрени, эпилепсии, сосудистых расстройств.

2. Транзиторная глобальная амнезия в практике невролога приемно-диагностического отделения сосудистого центра/ Григорьева В.Н., Нестерова В.Н., Сорокина Т.А.// Неврологический журнал. - 2014 - №3.

Когнитивные нарушения в общеклинической практике

Рассматриваются вопросы, касающиеся актуальности исследования когнитивных нарушений врачами разных специальностей. Особое внимание уделено диагностике и лечению недементных (легких и умеренных) когнитивных нарушений, критериям их диагностики. Указаны простейшие нейропсихологические методики диагностики когнитивных нарушений в пожилом возрасте, описаны основные принципы лечения таких больных.

Ключевые слова: когнитивные функции, умеренные когнитивные нарушения, легкие когнитивные нарушения.

Cognitive Disorders In General Clinical Practice

A. Lokshina, MD; V. Zakharov, MD

I.M. Sechenov Moscow Medical Academy

The paper considers the problems concerning the topicality of a study of cognitive disorders by physicians of various specialties. Particular emphasis is placed on the diagnosis and treatment of non-dementia (mild and moderate) cognitive disorders and on their diagnostic criteria. The simplest neuropsychological methods for diagnosing cognitive disorders at old age are indicated. The basic principles in the treatment of such patients are described.

Key words: cognitive functions, moderate cognitive disorders, mild cognitive disorders.

Пожилой возраст является самым сильным и независимым фактором риска развития нарушений высших мозговых (когнитивных) функций. С увеличением численности лиц пожилого возраста возрастает число пациентов с когнитивными расстройствами. Достижения в области патофизиологии и нейрохимии когнитивных нарушений, а также новые данные нейрофармакологии позволяют сегодня рассматривать когнитивные расстройства как частично курабельное состояние. Поэтому представляются чрезвычайно важными своевременная диагностика и как можно более раннее начало терапии когнитивных нарушений у пожилых людей, так как при их поздней диагностике эти расстройства нередко достигают степени слабоумия.

Причин несвоевременной диагностики когнитивных нарушений несколько. Во-первых, это недостаточное понимание как врачами, так и родственниками пожилого человека природы возрастной забывчивости. Многие полагают, что снижение памяти и других когнитивных функций является нормальным в пожилом и старческом возрасте. Именно поэтому пациенты и их родственники не обращаются к врачу или, обратившись, получают в ответ: «это возрастное», «а что ж Вы хотите в Вашем возрасте?» и т.д. Между тем эффективность лечения когнитивных нарушений напрямую зависит от срока начала терапии. Очевидно, что на этапе крайне тяжелых нарушений, когда пациенты утрачивают навыки самообслуживания или перестают узнавать окружающих, возможности оказания помощи весьма невелики.

Другая причина поздней диагностики — недостаточное владение неврологами, психиатрами, терапевтами, геронтологами и врачами других специальностей ее методами. Обычный сбор жалоб, анамнеза и клинический осмотр не позволяют получить достаточную информацию о состоянии когнитивных функций. Для выявления когнитивных нарушений используются нейропсихологические методы, представляющие собой специальные пробы и задания с целью определения памяти, внимания, интеллекта и других высших психических функций. Врачи разных специальностей должны применять хотя бы самые простые нейропсихологические методы, такие как тест «Мини-Ког» (см. раздел «Диагностика») и другие скрининговые шкалы.

Своевременное выявление когнитивных нарушений — важный залог эффективности терапии, которая может предотвратить или хотя бы отсрочить наступление слабоумия. Адекватное ведение пожилого человека с начальными проявлениями когнитивной недостаточности значительно повышает качество жизни как самого пациента, так и его родственников.

Оценка состояния когнитивных функций и синдромы их нарушений

Когнитивные (синонимы — высшие мозговые, высшие психические, высшие корковые, познавательные) функции относятся к наиболее сложным функциям головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним.

К когнитивным функциям относятся:

Монофункциональные когнитивные нарушения, т.е. изолированные афазия, агнозия, амнезия или апраксия, обычно встречаются при локальных поражениях тех или иных отделов коры головного мозга в результате инсульта, черепно-мозговой травмы, опухоли и других причин. В то же время в пожилом возрасте большинство хронических прогрессирующих заболеваний головного мозга нейродегенеративной или сосудистой природы сопровождаются полифункциональными когнитивными расстройствами, когда отмечается одновременное угнетение нескольких (или всех) когнитивных функций.

Для установления нозологического диагноза, выбора тактики ведения пациента и определения прогноза важно не только установить характер когнитивных нарушений, но и их выраженность. Согласно классификации академика РАМН Н.Н. Яхно (2005), выделяют тяжелые, умеренные и легкие когнитивные нарушения [5].

Тяжелыми когнитивными нарушениями (ТКН) называют моно- или полифункциональные расстройства когнитивных функций, которые приводят к полной или частичной утрате независимости и самостоятельности пациента, т.е. вызывают профессиональную, социальную и(или) бытовую дезадаптацию. К ТКН относится, в частности, деменция дегенеративной или сосудистой природы. Согласно эпидемиологическим данным, деменцией страдают не менее 5% лиц старше 65—70 лет. Наличие деменции или других видов ТКН свидетельствует о значительном поражении головного мозга, которое обычно развивается в результате длительно текущего патологического процесса. Прогноз в большинстве случаев — неблагоприятный, так как ТКН чаще всего носят прогрессирующий, реже — стационарный характер [1, 2, 5].

Умеренные когнитивные нарушения (УКН) представляют собой моно- или полифункциональные расстройства когнитивных функций, которые выходят за рамки среднестатистической возрастной нормы, но не вызывают дезадаптацию, хотя могут приводить к трудностям в сложных и непривычных для пациента ситуациях. УКН отмечаются на начальных этапах церебральной патологии. У пожилых людей распространенность УКН составляет 11—17%. Прогноз зависит от характера основного патологического процесса и ведения пациента. За 5 лет наблюдения у 50% пациентов УКН трансформируются в тяжелые, у остальных они могут оставаться стабильными или регрессировать [4, 5, 11, 12, 13, 15].

Модифицированные диагностические критерии синдрома УКН (MCI-revised); J. Touchon, R. Petersen, 2004:

Легкие когнитивные нарушения (ЛКН) констатируют в случае снижения 1 или нескольких когнитивных функций по сравнению с исходным более высоким уровнем (индивидуальной нормой); ЛКН не влияют на бытовую, профессиональную и социальную деятельность, в том числе на наиболее сложные ее формы. ЛКН могут быть обусловлены физиологическим процессом старения или отмечаются на самых ранних стадиях органического заболевания головного мозга. В большинстве случаев адекватная терапия позволяет добиться уменьшения выраженности ЛКН [4, 5].

Возраст сам по себе может быть причиной только легких и не прогрессирующих нарушений когнитивных функций. При наличии умеренных или тяжелых нарушений, а также при заметном прогрессировании когнитивной недостаточности за непродолжительный период речь идет о текущем заболевании головного мозга. В таких случаях необходимо установление точного нозологического диагноза, который базируется на клиникопсихологических особенностях имеющихся нарушений, данных лабораторных и инструментальных методов исследования.

Диагностика когнитивных нарушений

Учитывая высокую распространенность когнитивных нарушений в старших возрастных группах, при работе с пациентами пожилого возраста необходимо иметь определенную настороженность в этом отношении. Исследование когнитивной сферы у всех пожилых пациентов неоправданно. Однако такое исследование, с нашей точки зрения, весьма целесообразно при:

Для исследования когнитивных функций врач может использовать любые известные ему нейропсихологические методы. Врачам различных специальностей мы рекомендуем методику «Мини-Ког» (см. схему). Не отнимая много времени, данная методика в то же время является весьма чувствительной. Невозможность вспомнить после подсказки хотя бы 1 слово или ошибки при рисовании часов свидетельствуют о наличии клинически значимых когнитивных нарушений. Определить выраженность таких нарушений можно в беседе с родственниками, задавая им вопросы о степени профессиональной, социальной и бытовой адаптации пациентов.

Методика «МИНИ-КОГ»

1. Инструкция: «Повторите 3 слова: лимон, ключ, шар». Слова должны произноситься максимально четко и разборчиво со скоростью 1 слово в секунду. После того как пациент повторил все 3 слова, просим: «А теперь запомните эти слова. Повторите их еще один раз». Добиваемся, чтобы пациент самостоятельно вспомнил все 3 слова. При необходимости предъявляем слова повторно — до 5 раз.

2. Инструкция: «Нарисуйте, пожалуйста, круглые часы с цифрами на циферблате и со стрелками». Все цифры должны стоять на своих местах, а стрелки — указывать на 13.45. Больной должен самостоятельно нарисовать круг, расставить цифры и изобразить стрелки. Подсказки не допускаются. Больной также не должен смотреть на реальные часы у себя на руке или на стене. Вместо 13.45 можно просить поставить стрелки на любое другое время.

3. Инструкция: «Теперь давайте вспомним 3 слова, которые мы учили вначале». Если больной самостоятельно не может припомнить слова, можно предложить подсказку. Например: «Вы запоминали какой-то фрукт . инструмент . геометрическую фигуру».

Лечение когнитивных нарушений в пожилом возрасте

Терапия когнитивных нарушений в пожилом возрасте преследует 2 основные цели: профилактику прогрессирования нарушений и уменьшение выраженности уже имеющихся расстройств с целью повышения качества жизни пациентов и их родственников. Лечение должно быть по возможности этиотропным или патогенетическим [3—5]. Во всех случаях целесообразны следующие мероприятия:

Одно из наиболее важных направлений терапии когнитивных нарушений — применение препаратов, влияющих на церебральные нейротрансмиттерные системы. Когнитивные функции являются интегративными функциями головного мозга, т.е. они формируются в результате его целостной (интегрированной) деятельности. Очевидно, что в процессе такой интеграции необходимо оптимальное функционирование синапсов между нейронами, которое зависит от активности церебральных нейротрансмиттеров.

Выбор стратегии воздействия на церебральные нейротрансмиттерные системы зависит от выраженности когнитивных нарушений. Так, применение ацетилхолинергических и глутаматергических препаратов является в настоящее время «золотым стандартом» лечения большинства наиболее распространенных форм деменции. При ЛКН и УКН более целесообразно воздействие на другие нейротрансмиттерные системы, в первую очередь — дофаминергическую и норадренергическую [3, 4, 8].

Дофаминергическая и норадренергическая системы претерпевают значительные изменения в процессе старения мозга [7, 9, 16]. Исследования с применением позитронноэмиссионной томографии головного мозга свидетельствуют о том, что с возрастом погибают до 40% дофаминергических нейронов в стволе мозга и лимбической системе. Это сопровождается значительным уменьшением плотности рецепторов к дофамину в лобной коре, что коррелирует с возрастным снижением когнитивных функций [3, 10, 16]. С возрастом снижается активность норадренергической медиации, хотя число норадренергических нейронов не уменьшается [6]. При патологическом старении изменения дофаминергической и норадренергической систем значительно превосходят физиологические.

В клинической практике из агонистов дофамина, которые применяются для терапии возрастных нарушений памяти и внимания, не достигающих выраженности деменции, наиболее хорошо зарекомендовал себя пирибедил (Проноран, «Сервье»). Этот препарат сочетает в себе свойства агониста дофаминовых рецепторов и антагониста пресинаптических α2-адренорецепторов, повышая активность как дофаминергической, так и норадренергической системы. Кроме того, Проноран оказывает вазоактивное действие, улучшая церебральную и периферическую микроциркуляцию.

Эффективность применения Пронорана при УКН была доказана в двойном слепом исследовании. В работе D. Nagaradja и S. Jayshree (2001) продемонстрировано, что на фоне применения препарата когнитивное улучшение достигается в 2 раза чаще, чем на фоне плацебо [14] (см. рисунок).

Применение Пронорана при УКН (D. Nagaragja и соавт., 2001); цифрами обозначено улучшение по шкале КШОПС (в %)

В России эффективность Пронорана в терапии когнитивных нарушений, не достигающих выраженности деменции, изучалась в 2005—2007 гг. в рамках программы «Прометей» (ПРОграМма изучЕния эффективности Пронорана при синдроме умЕренных когнитивных расстроЙств в рамках дисциркуляторной энцефалопатии).

В 1-й части исследования «Прометей» был показан статистически значимый положительный эффект Пронорана, применяемого в дозе 50 мг/сут в течение 12 нед у 543 пациентов с ЛКН или УКН возрастного или сосудистого характера. Эффект определяли по результатам таких скрининговых нейропсихологических шкал, как краткая шкала оценки психического статуса (КШОПС) и тест рисования часов [3].

Во 2-й части исследования «Прометей» принимали участие 2058 пациентов (1447 женщин и 611 мужчин), средний возраст которых составил 64,9±8,3 года, с диагнозом «дисциркуляторная энцефалопатия I и II стадии» и ЛКН или УКН. Пациенты принимали Проноран в дозе 50 мг/сут в течение 12 нед. Кроме того, у 49% пациентов допускалось одновременное применение других сосудистых и метаболических препаратов. Выявлены удовлетворительные переносимость и безопасность Пронорана. На фоне терапии им у большинства (не менее 85%) пациентов отмечено умеренное или значительное клиническое улучшение по данным Шкалы общего клинического впечатления. При исследовании с применением нейропсихологических шкал и Шкалы общего клинического впечатления не выявлено статистически достоверных различий между пациентами, получавшими монотерапию Пронораном и комбинированную терапию. Это свидетельствует о том, что комбинированная терапия допустима с точки зрения безопасности и переносимости, но не дает дополнительных преимуществ в плане воздействия на когнитивные нарушения [3].

Результаты данного исследования подтвердили высокую распространенность когнитивных нарушений в повседневной амбулаторной неврологической практике. До 70% пациентов пожилого возраста, обратившихся к неврологу, имели ту или иную степень когнитивной недостаточности. Это еще раз подчеркивает важность своевременных диагностики и начала терапии когнитивных нарушений как одного из симптомов, наиболее распространенных в неврологической практике.

Общие представления о патофизиологии и нейрохимии когнитивных расстройств и результаты клинических исследований свидетельствуют о целесообразности применения дофаминергического и норадренергического препарата «Проноран» при нарушениях, не достигающих выраженности деменции. Рекомендуемая дозировка Пронорана — 50 мг/сут, минимальная длительность лечения — 3 мес.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дамулин И.В. Болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция. /Под ред. H.Н. Яхно. - М., 2002. - 85 с.

2. Захаров В.В., Яхно Н.Н. Нарушения памяти. - М.: ГэотарМед, 2003. - 150 с.

3. Захаров В.В. Всероссийская программа исследований эпидемиологии и терапии когнитивных расстройств в пожилом возрасте («Прометей») // Неврол. журн. - 2006; 11: 27-32.

4. Локшина А.Б., Захаров В.В. Легкие и умеренные когнитивные расстройства при дисциркуляторной энцефалопатии // Неврол. журн. - 2006; 11; приложение № 1. - С. 57-64.

5. Яхно Н.Н. Когнитивные расстройства в неврологической клинике // Неврол. журн. - 2006; 11; приложение № 1. - С. 4-12.

6. Aston-Jones G., Rajkowsky J., Cohen J. Role of locus coeruleus in attention and behavioral flexibility // Biol Psychiatry. -1999; 46: 1309-1320.

7. Backman L., Ginovart N., Dixon R. et al. Age-related cognitive deficits mediated by changes in the striatal dopamine system //Am. J. Psychiatry. - 2000; 157: 635-637.

8. Bartoli G., Wichrowska E. Controlled clinical trial of piribedil in the treatment of cerebrovascular insufficiency // La Clin. Ter. - 1976; 78 (2): 141-151.

9. Bille J., Bukiwsky J. V., De Ferron A. et al Decline cerebral et therapeutique: une etude clinique multicenrique de Trivastal 50 retard en Neuro-Geriatrie // Psych. Med. -1986; 18: 609-626.

10. DeKeyser J., Herregodts P., Ebinger G. The mesoneocortical dopamine neuron system // Neurology. - 1990; 40: 1660-1662.

11. DiCarlo A., Baldereschi M., Amaducci L. еt al. Cognitive impairment without dementia in older people: prevalence, vascular risk factors, impact on disability. The Italian Longitudinal Study on Aging // J. Am. Ger. Soc. - 2000; 48: 775-782.

12. Golomb J., Kluger A., Garrard P. еt al. Clinician’s manual on mild cognitive impairment. - London: Science Press Ltd, 2001. - P. 56.

13. Graham J. E., Rockwood K., Beattie E. L. et al. Prevalence and severity of cognitive impairment with and without dementia in an elderly population // Lancet. -1997; 349: 1793-1796.

14. Nagaraia D., Jayashree S. Randomized study of the dopamine receptor agonist piribedil in the treatment of mild cognitive impairment // Am. J. Psychiatry. - 2001; 158 (9): 1517-1519.

15. Petersen R. S., Touchon J. Consensus on mild cognitive impairment // Research and practice in Alzheimer’s disease, E.A.D.C./A.D.C.S. Joint meeting. - 2005; 10: 24-32.

16. Volkov N.D., Logan J., Fowler J.S. et al. Association between age-related decline in brain dopamine activity and impairment in frontal and cingulate metabolism // Am. J. Psychiatry. - 2000; 157 (1): 75-80.

Антероградная амнезия

Антероградная амнезия — это расстройство долгосрочного запоминания событий, происходящих после возникновения патологических изменений. Характеризуется забыванием мест, людей, событий при сохранности текущей памяти и воспоминаний прошлого. В клинической картине отмечаются симптомы, типичные для основного заболевания. Диагностика осуществляется по данным анамнеза, неврологического осмотра, когнитивного тестирования, результатов токсикологического анализа, нейровизуализации, исследования мозговой гемодинамики. Лечение преимущественно медикаментозное, включает ноотропные, сосудистые, антиоксидантные средства. Возможно назначение мемантинов, антихолинестеразных препаратов.

Антероградная амнезия является одним из основных видов расстройств памяти, мнестические нарушения при котором захватывают период после возникновения причинного заболевания или воздействия травмирующего фактора. «Антероградная» (от латинских слов anterius — «прежде», gradis — «идти») означает «движущаяся вперед». Термин был веден в 1881 году французским психологом Теодюлем Рибо. Значительно позже, в 1984 году, была предложена модель консолидации систем, объясняющая роль гиппокампа в процессах запоминания. В дальнейшем эта модель легла в основу теории патогенеза антероградной амнезии. Данный вид амнезии встречается в любом возрасте. Более высокая частота у пожилых связана с наличием у них сосудистой патологии, дегенеративных процессов.

Головной мозг представляет собой достаточно хрупкую структуру, подверженную негативному влиянию широкого спектра физических, метаболических, психических факторов. Триггерами антероградного вида амнезии могут выступать любые неблагоприятные воздействия на церебральные ткани, приводящие к нарушению участвующих в запоминании межнейрональных связей. Среди основных этиологических причин выделяют:

- Черепно-мозговые травмы. Тяжелые сотрясения, ушибы мозга протекают с сочетанными поражениями памяти. Антероградная амнезия сочетается с конградной и ретроградной.

- Дегенеративные процессы ЦНС.Сенильная деменция, болезнь Альцгеймера сопровождаются прогрессирующими атрофическими изменениями мозговой коры, влекущими расстройства функционирования различных видов памяти.

- Цереброваскулярная патология. Острая и хроническая недостаточность церебрального кровоснабжения, обусловленная гипертонией, атеросклерозом, сосудистыми аномалиями, приводит к гипоксии и недостаточному снабжению нейронов питательными веществами, что негативно отражается на их функционировании. Наряду с памятью страдают и другие когнитивные функции.

- Церебральные новообразования. Интракраниальные неопластические процессы разрушают мозговые структуры и связи между нейронами вследствие прорастания в них или сдавления.

- Интоксикации. Алкоголизм, наркомания, острое отравление угарным газом, прочие токсические воздействия на церебральные ткани ведут к морфологическим и функциональным нарушениям, в том числе амнезии. Известным примером является корсаковский синдром.

- Нейроинфекции. Инфекционно-воспалительные процессы церебрального вещества, менингиты с переходом на кору мозга ведут к нейрональной дисфункции пораженного участка с возможным возникновением антероградной амнезии.

- Психические расстройства. Истерия, шизофрения, невроз навязчивых состояний могут протекать с выпадением памяти на отдельные события недавнего прошлого.

- Прием бензодиазепинов. На фоне приема фармпрепаратов данной группы возможно развитие антероградной амнезии при сохранности кратковременной памяти. Информация, сохраненная до начала приема, не утрачивается.

Механизмы запоминания, вспоминания и отвечающие за них морфологические структуры до конца не изучены. Эксперименты на животных моделях позволили предположить, что краткосрочное запоминание новой информации осуществляется с участием гиппокампа. Затем формируется так называемый «след» между гиппокампом и неокортексом, происходит передача краткосрочной информации в долгосрочное хранилище. Морфологической основой данного процесса выступают нейроны, аксоно-дендральные и аксоно-соматические синапсы.

Вариабельные этиофакторы, вызывающие повреждение или дисметаболические расстройства мозговой ткани, нарушают межнейрональные связи, формирование коркового «следа» частично или полностью блокируется. В результате нарушается переход краткосрочной памяти в долгосрочную, возникает антероградная амнезия.

Макро- и микроскопические изменения головного мозга соответствуют причине заболевания. Могут включать посттравматические некротические очаги, кровоизлияния, зоны ишемии, воспалительные изменения, атрофические участки, неопластическую инвазию. В ряде случаев морфологические отклонения не выявляются, патологический процесс происходит на функциональном уровне.

Симптомы антероградной амнезии

Характерно отсутствие воспоминаний о событиях, произошедших после возникновения заболевания. Пациенты ориентированы в настоящем, узнают привычную обстановку, знакомых людей, легко находят дорогу домой. Способность запоминать текущую информацию не нарушена. Мнестические отклонения обнаруживаются случайно, являются неожиданными для самого пациента. Например, побывав в новом месте, больной некоторое время сохраняет воспоминания о нем, но по истечении нескольких дней совершенно забывает. Возвращаясь туда, где прожил несколько недель, не узнает ни людей, ни обстановку, абсолютно не помнит происходившие с ним события.

Воспоминания периода жизни до развития болезни сохраняются в полном объеме. Поэтому больные недоверчиво относятся к первым эпизодам выявления отсутствия воспоминаний, не верят окружающим. Однако повторные случаи убеждают их обратиться за медицинской помощью.

Сопутствующая симптоматика зависит от этиологии. Сосудистые поражения сопровождаются нарастающими общемозговыми проявлениями, эпизодами транзиторной ишемии. При энцефалитах зачастую отмечается гипертермический синдром. Для дегенеративных процессов типичен усугубляющийся когнитивный дефицит. Церебральные опухоли протекают с очаговыми симптомами: парезами, зрительными расстройствами, нарушениями речи.

Корсаковский синдром характеризуется сочетанием антероградной и фиксационной амнезии, отсутствие реальных воспоминаний больные заполняют конфабуляциями. При психогенном характере заболевания типичным является эпизодичность амнезии, возможна строгая избирательность — отсутствие воспоминаний об определенных событиях.

Осложнения

Наличие антероградной амнезии вызывает у пациента состояние психологического дискомфорта, неуверенности в себе, своих способностях. Заболевание негативно отражается на профессиональных качествах, при прогрессировании лишает больного возможности работать. Без адекватной психо-неврологической помощи вышеуказанное может привести к развитию серьезного психического расстройства (депрессии, невроза).

Диагностические мероприятия начинаются со сбора анамнеза с участием близких больного. Врач-невролог тщательно анализирует сведения о выпадении воспоминаний, время их появления, длительность, связь с травмой, психогенным фактором, болезнью.

Оценка мнестической функции осуществляется путем специального тестирования. Данные психоневрологического исследования позволяют выявить соответствующие причинному заболеванию патологические изменения: очаговую симптоматику, когнитивные нарушения, особенности поведенческих реакций, изменения психики. При необходимости проводится консультация психиатра. Перечень дополнительных обследований зависит от предполагаемого основного заболевания, может включать:

- Химико-токсикологический анализ крови. Необходим для исключения токсической этиологии антероградной амнезии. Включает определение алкоголя, наркотических веществ, отдельных лекарственных препаратов, их концентрацию.

- Нейровизуализацию. Позволяет выявить травматические повреждения, гематомы, ишемические участки, новообразования, атрофические изменения. КТ головного мозга наиболее информативно у пациентов с травмами, МРТ — в диагностике сосудистых очагов и дегенеративных заболеваний.

- Исследование церебрального кровотока. Проводится с помощью ангиографии, УЗДГ сосудов головы и шеи, дуплексного сканирования. Необходимо при подозрении на наличие цереброваскулярных расстройств.

- Люмбальная пункция. Проводится с целью забора цереброспинальной жидкости. Исследование состава ликвора, его бактериологический посев требуются для исключения инфекционной этиологии антероградной амнезии.

Дифференциальная диагностика

Дифференцировка проводится с другими видами потери памяти. Важное значение имеет период утраты воспоминаний. При ретроградной амнезии он предшествует началу заболевания, при конградной — включает лишь период измененного сознания (момент эпиприступа, состояние аффекта, онейроид). Фиксационная амнезия, в отличие от антероградной, возникает в отношении текущих событий, сопровождается дезориентацией во времени, обстановке. Однако следует помнить о возможности комбинированных расстройств мнестической функции в виде сочетания ретроградной и фиксационной амнезии с антероградной.

Лечение антероградной амнезии

Терапия направлена на устранение этиологической причины, восстановление нормального функционирования нервных структур, реабилитацию мнестических способностей пациента. При психогенной форме необходимо психотерапевтическое лечение с применением психоанализа, когнитивно-поведенческих методик. Всем больным показана комплексная фармакотерапия для улучшения церебрального метаболизма, поддержания функционирования нейронов в патологических условиях. Основными лекарственными препаратами являются:

- Ноотропы. Улучшают когнитивные функции за счет потенцирования метаболизма нейронов, их функциональной активации. Наиболее эффективны при сосудистых нарушениях, посттравматических состояниях.

- Экстракт гинко билоба. Компоненты препарата синергично поддерживают гомеостаз нервной ткани, осуществляют нейропротекцию. В клинических испытаниях у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями доказано вызывают временную стабилизацию патологического процесса.

- Антиоксиданты. Путем ингибирования окислителей и свободных радикалов уменьшают степень поражения нейронов при воспалительных, сосудистых, травматических поражениях.

- Ингибиторы ацетилхолинэстеразы. В ходе научных исследований установлено, что препараты данной группы уменьшают степень мнестических расстройств при деменциях альцгеймеровского типа. Однако эффективность у различных больных варьирует.

- Мемантины. Доказано улучшают когнитивные способности при болезни Альцгеймера. Способность влиять на процесс нейродегенерации не доказана.

- Сосудистые фармпрепараты. Назначаются при необходимости улучшения церебральной гемодинамики.

- Дезинтоксикация. Проводится при острой и хронической интоксикации путем применения сорбентов, внутривенных введений детоксикационных растворов.

Возможность восстановления памяти при антероградной амнезии зависит от вида и успешности лечения основной патологии. Посттравматические изменения средней тяжести, острые интоксикации, нейроинфекции, психогенные формы у молодых пациентов имеют благоприятный прогноз. Дегенеративные изменения ведут к неуклонному прогрессированию мнестической дисфункции. Профилактические меры включают предупреждение воздействия этиофакторов: профилактику травматизма, сосудистой патологии (гипертонии, атеросклероза), нейроинфекций. Следует избегать употребления токсических веществ.

2. Посттравматические мнестические нарушения/ Дзяк Л.А., Мизякина Е.В., Павлов А.И.// Международный неврологический журнал. - 2011. - №8. Психопатология. Часть I/ Жмуров В.А.// Издательство Иркутского университета. - 1994.

3. Anterograde Amnesia and Temporally Graded Retrograde Amnesia for a Nonspatial Memory Task after Lesions of Hippocampus and Subiculum/ Robert E. Clark, Nicola J. Broadbent, Stuart M. Zola, Larry R. Squire// Journal of Neuroscience. - 2002. - 22 (11).

Читайте также:

- Мукоцеле орбиты глаза: причины, диагностика, лечение

- Примеры лечения огнестрельных ранений кисти

- Астроцитарная гамартома сетчатки: признаки, гистология, лечение, прогноз

- Фарингит: что это такое, симптомы, лечение и профилактика

- Неврологические осложнения рака. Ведение больных с метастазами в паренхиму мозга.