Синдром Вейсманна-Неттера (Weismann-Netter) - синонимы, авторы, клиника

Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 28.01.2026

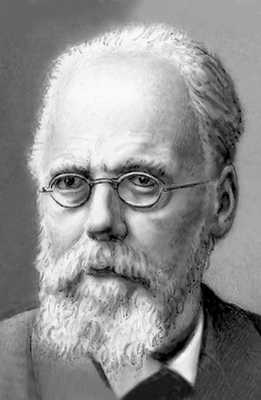

Выходец из семьи франкфуртского университетского профессора Август Вейсман получил обычное для того времени образование, включавшее уроки музыки и рисования. Однако мальчику больше нравилось изучать мир вокруг, в чем его поддерживал учитель музыки, занимавшийся коллекционированием бабочек. Это увлечение Августу пришлось по душе, и в школьные годы мальчик собирал мотыльков, жуков и растения вокруг Франкфурта, потратил немало времени, изучая узоры и расцветку крыльев бабочек и наблюдая за развитием насекомых из гусениц во взрослые особи. Пройдут годы, и эти наблюдения лягут в основу одной из первых его книг.

Увлечение не нашло понимания у родителей Августа, но компромисс был найден. Друг семьи, химик Фридрих Велер (о нем мы еще упомянем), посоветовал юноше пойти по его стопам — изучать медицину (такое вот прикрытие для занятий наукой).

Фридрих Велер, литография

Отучившись в Геттингенском университете и защитив диссертацию, Август несколько лет проработал в госпитале. После работы с зоологом Рудольфом Лейкартом он решил, что химия, которой он уже посвятил немало времени, — это «не его», и обратился к биологии. Чуть позже он стал доцентом Фрайбургского университета, сосредоточившись на зоологии и сравнительной анатомии. Однако примерно в это время (ему на тот момент было 30 лет) его зрение сильно ухудшилось, и Вейсман почти не мог работать с микроскопом. В этом ему помогали студенты, ассистенты и жена Мари. Первые научные работы Августа были посвящены столь любимым им насекомым, однако потом из-за зрения ему пришлось обратиться к более общим теоретическим проблемам: воспроизводства и наследования.

Вейсман восторженно отзывался о работах Чарльза Дарвина, хотя и позволял себе не согласиться с некоторыми положениями его теории. Так, ему не понравилось (хотя и не сразу), что Дарвин поддерживал ламаркистскую гипотезу о том, что приобретенные признаки могут наследоваться. Эти взгляды он впервые описал в эссе, представленном во время торжественной речи по случаю вступления в должность проректора Фрайбургского университета (а о чем говорили в таких случаях руководители вашего вуза?).

Идею о наследовании приобретенных признаков Дарвин формулировал так: «Мы можем быть уверенными в этом в некоторых случаях, когда все или почти все особи, находившиеся в сходных условиях, изменяются одинаковым и притом определенным образом, чему мы привели несколько примеров. Однако неясно, почему потомки должны изменяться, если их родители попадают в новые условия, и почему в большинстве случаев необходимо, чтобы в этих условиях пробыло несколько поколений». Заметно, что подтвердить свою уверенность ученому непросто. Для этого он создает умозрительную в общем теорию о геммулах — элементах клеток, которые вырабатываются ими, разносятся с током крови по всему организму и могут развиваться в клетки, идентичные породившим их. Предполагалось, что с помощью геммул могут передаваться изменения в конкретном организме, вызванные условиями среды или упражнениями, однако не было объяснения тому, как эти изменения «сохраняются» в строении клеток.

Опытным путем доказать ошибочность предположений о наследовании приобретенных признаков пытался и неугомонный двоюродный брат Дарвина, Фрэнсис Гальтон, переливавший кровь темных кроликов светлым, и сам Вейсман, экспериментировавший с мышами. 901 зверьку из пяти поколений он отрезал хвосты, «и все же [у потомства] не было ни одного примера укороченного хвоста или какой-либо иного отклонения в строении этого органа». Не настаивая на чистоте и полноте эксперимента, Вейсман видел свою задачу в опровержении бытовавших в то время слухов, например, о кошке, родившейся без хвоста из-за того, что многие ее родственники потеряли свои.

Ставинский Юрий Алексеевич

Для жителей с Востока Украины и бойцов АТО в Киеве откроют Отделение травматических повреждений опорно-двигательного аппарата и проблем остеосинтеза

Для жителей с Востока Украины и бойцов АТО в Киеве откроют Отделение травматических повреждений опорно-двигательного аппарата и проблем остеосинтеза

The algorithm of proximal femoral nail

The algorithm of proximal femoral nail use for surgical treatment of trochanteric fractures

Фиксации при переломах костей голени

Фиксации при переломах костей голени

Мультфильм ортопеды Киева, Украина

Мультфильм ортопеды Киева, Украина

Видео ортопеды Киева, Украина

Видео ортопеды Киева, Украина

- 2016.02.05 Фиксации при переломах костей голени 2015.07.02 Мультфильм ортопеды Киева, Украина 2015.03.11 The algorithm of proximal femoral nail 2014.01.20 Артроскопия кистевого сустава Киев 2014.01.20 Видео ортопеды Киева, Украина 2014.01.15 Анкилозирующий спондилит 2014.01.15 Болезнь Бехтерева 2014.01.15 Эндопротезирование коленного сустава Киев 2014.01.15 Операции голеностопный сустав Киев 2014.01.15 Операции локтевой сустав Киев

Синдром Вейсман-Неттера, s. Weismann-Netter Главная » Справочник ортопеда » С » Синдром Вейсман-Неттера

Синдром Вейсман-Неттера (s. Weismann-Netter), дизостоз Вейсман-Нетте, диафизарная тибиофибулярная дисморфия. Описан французским врачом Weismann-Netter R .в 1954 г.

Представляет собой врожденный дизостоз. Характеризуется непропорционально низким или карликовым ростом, искривлением большой и малой берцовых костей в сагиттальной плоскости. Больные начинают ходить в возрасте 2 - 4 лет.

Рентгенологически выявляется утолщение кортикального слоя диафизов, деформация V поясничного позвонка, асимметричное расположение таза.

Информационно-консультативный партнер проекта Ортопеды Киева : ГУ "Институт травматологии и ортопедии" АМН Украины, отдел повреждений опорно — двигательного аппарата и проблем остеосинтеза

Дни консультаций : понедельник - пятница с 9 до 18 (возможна предварительная договоренность по телефону)

ВЕ́ЙСМАН

ВЕ́ЙСМАН (Weismann) Август (17.1.1834, Франкфурт-на-Майне - 5.11.1914, Фрайбург), нем. биолог-эволюционист, зоолог, эмбриолог. Окончил Гёттингенский ун-т (1856). До 1860 работал врачом в Ростоке, Франкфурте-на-Майне, участвовал в австро-итало-франц. войне 1859. Затем занялся зоологией, стажировался у Р. Лейкарта в Гисенском ун-те (1860-61), а также у франц. зоологов А. Мильн-Эдвардса и И. Жоффруа Сент-Илера в Парижском университете. В 1863-1912 - в Фрайбургском ун-те: с 1873 проф. кафедры зоологии и директор Зоологич. ин-та. Ранние работы В. посвящены гистологич. строению сердечной мышцы разных животных, эмбриологии и метаморфозу беспозвоночных. В 1864 из-за болезни глаз был вынужден на несколько лет прервать исследования с микроскопом и заняться эксперим. и теоретич. биологией. В 1868, резко критикуя телеологич. и миграционные концепции эволюции, В. защищал учение о естественном отборе. В 1883 выступил с утверждением о принципиальном различии между зачатковыми клетками и клетками тела (соматическими) и о различии между плазмами этих клеток. Он считал, что именно зачатковая плазма определяет наследств. особенности вида и индивидуума, и что все наследств. изменения обусловлены изменениями в её молекулярной структуре. На этом основнии В. сделал вывод о ненаследовании признаков, приобретаемых организмом в течение жизни. В 1880-х гг. им был выдвинут ряд плодотворных гипотез по вопросам наследственности, индивидуального развития и эволюц. процесса, вызвавших бурную дискуссию в науч. мире: о зачатковой (зародышевой) плазме и её непрерывности, о потенциальном бессмертии одноклеточных организмов и половых клеток, об автономности зародышевой плазмы и её независимости от факторов внешней среды, о роли наследств. задатков в индивидуальном развитии. В. впервые (1887) оценил значение мейоза и последующего слияния половых клеток как механизма поддержания постоянства числа наследств. задатков организма при половом размножении. Согласно В., каждая хромосома, или идант (по его терминологии), содержит весь набор наследств. задатков (идов) организма, расположенных в линейной последовательности в пределах иданта. Он предложил сложную иерархию наследств. единиц, определяющих формирование клеток и органов (но не признаков, в отличие от Г. Менделя) развивающегося организма. Некоторые его воззрения неоднократно менялись и подвергались критике современников, напр. его ошибочная идея «неравнонаследственных делений» клеток в эмбриогенезе. В. выдвинул принцип всемогущества естественного отбора и сыграл важную роль в истории эволюционной теории, став основателем неодарвинизма . Идеи В. (хотя во многом и умозрительные) повлияли на становление и развитие генетики. Так, напр., невозможность наследования признаков, приобретённых в индивидуальном развитии, часто называют правилом или принципом В. В 1920-60 в СССР труды В. подвергались постоянным нападкам, в 1948 были официально объявлены антинаучными и реакционными.

ВЕЙСМАНА ТЕОРИЯ

ВЕЙСМАНА ТЕОРИЯ ВЕЙСМАНА ТЕОРИЯ (Weismann, 1834— 1914), вейсманизм, предложенная профессором Фрейбургского ун-та Вейсманом чрезвычайно разработанная форма эволюционного учения, исходящая из Дарвиновской теории естественного подбора, но содержащая много оригинальных идей, особенно в области учения о наследственности. Часто под В. т. подразумевают только эту часть его учения— учение о. зародышевой плазме. Исходным пунктом рассуждений В. было противопоставление одноклеточных организмов—«простейших»—многоклеточным. Тело первых, по мнению В., по существу бессмертно, т. к. переходит непосредственно при размножении (делении) в тела дочерних особей. Естественной смерти у них нет. Напротив, продолжительность жизни многоклеточных ограничена. Они стареют и умирают. Только половые клетки их не стареют, а неограниченно размножаются. В этих половых клетках заключается бессмертная часть тела. Когда яйцо делится и дает происхождение новым клеткам организма, бессмертная плазма его переходит в неизмененном и полном виде лишь в те клетки, к-рые дадут начало половым клеткам нового организма. Таким образом намечается непрерывный путь, зачатковый путь (Keimbalm) этой зародышевой плазмы (Keimplasma) от одного поколения до другого. Зародышевая плазма, в отличие от телесной или соматической (So-matoplasma), одна обладает способностью восстановить целый организм со всеми его свойствами. Всякое изменение соматической плазмы, будет ли оно произведено под влиянием внешних причин или функционального упражнения органов—не наследуется. В. первый решительно выступил против наследования приобретенных свойств, к-рое признавалось и Дарвином и на к-рое осо- бенно опираются учения, известные под именем «неоламаркизма». Обрезая у мышей хвосты в течение 22 поколений и не замечая у потомства этих мышей никакого уменьшения длины хвоста, В. доказывал ненаследуемость механических повреждений. Точно также он привел много веских доказательств в пользу ненаследуемости фнкц. изменений (появление фнкц. особенностей у бесполых особей общественных насекомых). По мнению В., лишь изменение зародышевой плазмы может вызвать появление нового наследственного свойства. Найдя, что яйцо при девственном размножении (партеногенезе) выделяет лишь одно направляющее тельце, а при оплодотворении—два, он объяснил разницу тем, что в последнем случае в одно из двух направляющих телец уходит половина зародышевой плазмы яйца, чтобы при оплодотворении замениться половиной зародышевой плазмы сперматозоида. При оплодотворении происходит, т. о., амфимиксис, смешение зародышевых плазм двух особей. Но т. к. при созревании зародышевая плазма редуцируется и каждая половая клетка получает от каждого родителя только половину наследственных свойств («редукционная гипотеза»), то амфимиксис является источником чрезвычайно большого количества комбинаций наследственных зачатков, получаемых детьми от родителей, комбинаций,к-рые становятся основной причиной изменчивости форм. Естественный подбор, сохраняя из этих форм наиболее приспособленные, а из комбинаций наследственных зачатков— наиболее полезные, делается не только главным, но и единственным фактором, направляющим эволюцию. Учение В., как выдвигающее на первый план естественный подбор (в этом отношении В. идет дальше Дарвина), можно отнести поэтому к группе эволюционных теорий, объединяемых под именем «неодарвинизма». Редукционная же теория В. нашла вскоре очень интересную иллюстрацию в хорошо изученных с помощью микроскопа цитологических явлениях созревания половых клеток, а его учение об амфимиксисе как источнике комбинаций необыкновенно удачно совпало с теми объяснениями, к-рые дал Мендель открытым им законам наследования. Меньше успеха имела чисто спекулятивная подробная разработка учения В. о зародышевой плазме, к-рую он представлял состоящей из отдельных, подчиненных друг другу, структурных наследственных единиц (биофоры, детерминанты, иды и иданты). Однако, и здесь, отождествляя иданты с хромосомами, а иды— с частями хромосом, В. явился одним из основателей учения о хромосомах как носителях наследственных свойств—носителях, включающих внутри себя отдельные наследственные материальные зачатки свойств организма. Как ни относиться к теории В., нужно признать, что она оказала огромное влияние на разработку вопросов наследственности и что многие современные учения выросли в значительной части на ее почве. Лит.: Филипченко Ю. А., Эволюционная идея в биологии, М.—Л., 1927; его ж е, Наследственность, М.—Л., 1928; Weismann A., Aul-satze uber "Vererbung и. verwandte biologische Fra-gen, Jena; 1892; его же, Das Keimplasma, eine Theorie der Vererbung, Jena, 1892; его же, "Vor-trage iiber Deszendenztheone, Jena, 1913 (есть русский перевод части 1); Graupp E., August Weis-mann, sein Leben u. sein Werk, Jena, 1917; Romanes G. J., Eine kritisehe Darstellung der Weismann-schen Theorie, Leipzig, 1893. А. Некрасов.

Большая медицинская энциклопедия . 1970 .

Полезное

Смотреть что такое "ВЕЙСМАНА ТЕОРИЯ" в других словарях:

Вейсмана теория — (A. F. L. Weismann, 1834 1914, нем. биолог; син. теория зародышевого пути) теория наследственности, согласно которой разделение клеток тела на зародышевые и соматические происходит в раннем эмбриогенезе и иногда может быть прослежено до первого… … Большой медицинский словарь

теория зародышевого пути — см. Вейсмана теория … Большой медицинский словарь

Эволюционная теория — Эволюционное учение (также эволюционизм и эволюционистика) система идей и концепций в биологии, утверждающих историческое прогрессивное развитие биосферы Земли, составляющих ее биогеоценозов, а также отдельных таксонов и видов, которое может быть … Википедия

Синтетическая теория эволюции — (также современный эволюционный синтез) современная эволюционная теория, которая является синтезом различных дисциплин, прежде всего, генетики и дарвинизма. СТЭ также опирается на палеонтологию, систематику, молекулярную биологию и другие.… … Википедия

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ — НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ, явление передачи потомству материальных факторов, определяющих развитие признаков организма в конкретных условиях среды. Задачей изучения Н. является установление закономерностей в возникновении, свойствах, передаче и… … Большая медицинская энциклопедия

ЗАРОДЫШЕВАЯ ПЛАЗМА — ЗАРОДЫШЕВАЯ ПЛАЗМА, та часть протоплазмы, к рая по теории Вейсмана (см. Вейсмана теория) является носительницей наследственных свойств. По мнению Вейсмана 3. п. заключается в хроматине ядра. Состав 3. п., по Вейсману, сложный. Она состоит из… … Большая медицинская энциклопедия

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ — ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ, учение о преемственном, рассматриваемом во времени историческом развитии живых форм (животных и растений). Согласно Э. у. все ныне существующие живые формы произошли путем изменения (превращения, трансформации) ранее… … Большая медицинская энциклопедия

ГАЛЬТОН — ГАЛЬТОН, Френсис (Francis Galton, 1822 1911), выдающийся англ. ученый, биолог, основатель евгеники (см.) и один из основателей биометрики (см. Биометрия). Его отец отличался большой любовью к вычислениям и измерениям, а мать была одаренной… … Большая медицинская энциклопедия

ДАРВИНИЗМ — ДАРВИНИЗМ, учение Ч. Дарвина о происхождении органического мира, в том числе и человека, из более простых форм путем медленного развития. Доказательства эволюции. В доказательство своей точки зрения Д. выдвинул такое огромное количество данных,… … Большая медицинская энциклопедия

Тео́рия заро́дышевого пути́ — см. Вейсмана теория … Медицинская энциклопедия

ВЕЙСМАНА ТЕОРИЯ (A. Weismann, нем. биолог, 1834—1914) — концепция наследственности, индивидуального развития и эволюционного процесса. Часто под В. т. подразумевают только учение Вейсмана о наследственности (о зародышевой плазме). Исходным пунктом рассуждений явилось противопоставление одноклеточных организмов (простейших) многоклеточным. Тело первых, по мнению Вейсмана, по существу бессмертно, т. к. переходит непосредственно при размножении (делении) в тела дочерних особей. Естественной смерти у них нет. Напротив, продолжительность жизни многоклеточных ограничена; они стареют и умирают. Только их половые клетки потенциально бессмертны, давая начало следующим поколениям. Когда яйцо делится и дает начало новым клеткам организма, зародышевая плазма (Keimplasma) его переходит в полном виде лишь в те клетки, которые дадут начало половым клеткам нового организма. Т. о., намечается непрерывный «зачатковый путь» (Keimbahn) от одного поколения к другому. Зародышевая плазма, в отличие от телесной, или соматической (Somatoplasma), обладает способностью создавать целый организм со всеми его свойствами.

Изменение соматической плазмы, вызванное влиянием внешних причин или функциональным упражнением органов, не наследуется. Ввйсман решительно выступил против представлений о наследовании приобретенных свойств. По мнению Вейсмана, лишь изменение зародышевой плазмы может вызвать появление нового наследуемого признака. Выяснив, что яйцо при партеногенезе (см.) выделяет лишь одно направительное тельце, а при оплодотворении — два, он объяснил разницу тем, что в последнем случае в одно из двух направительных телец уходит половина зародышевой плазмы яйца, к-рая при оплодотворении заменяется половиной зародышевой плазмы сперматозоида. При оплодотворении происходит смешение зародышевых плазм двух особей (амфимиксис). Но т. к. при созревании зародышевая плазма редуцируется и каждая половая клетка получает от каждого родителя только половину наследственных свойств («редукционная гипотеза»), то амфимиксис является источником чрезвычайно большого количества комбинаций наследственных зачатков, получаемых детьми от родителей, комбинаций, которые становятся основной причиной изменчивости форм. Естественный отбор (см.), сохраняя из этих форм наиболее приспособленные, а из комбинаций наследственных зачатков наиболее полезные, делается главным фактором, направляющим эволюцию. В. т., универсализирующую естественный отбор и распространяющую его действие на «детерминанты» (под к-рыми Ввйсман понимал особые внутриклеточные определители признаков организма), можно отнести поэтому к группе эволюционных теорий, объединяемых под именем «неодарвинизм». Редукционная теория Вейсмана нашла подтверждение при цитологическом изучении созревания половых клеток, а его учение об амфимиксисе как источнике комбинаций совпало с теми объяснениями, которые дал Г. Мендель открытым им правилам наследования (см. Менделизм). Вейсман чисто умозрительно разработал учение о зародышевой плазме, к-рую представлял себе состоящей из отдельных, подчиненных друг другу структурных наследственных единиц (биофоры, детерминанты, иды и иданты). Отождествляя иданты с хромосомами, а иды — с частями хромосом, Вейсман стал одним из основателей учения о хромосомах как носителях наследственных свойств — носителях, включающих внутри себя отдельные наследственные материальные зачатки свойств организма. Тем самым Вейсман прокладывал пути к формулированию хромосомной теории наследственности (см.).

Философско-методологич. взгляды Вейсмана, тесно связанные с его общебиологическими воззрениями, могут быть охарактеризованы как своеобразная разновидность естественноисторического материализма, сильные и слабые стороны к-рого были блестяще раскрыты В. И. Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме».

Библиография: Вейсман А. Лекции по эволюционной теории, пер. с нем., Пг., 1918; Тимирязев К. А. Сочинения, т. 6 — Исторический метод в биологии, М., 1939.

Читайте также:

- КТ при смешанной эпителиальной и стромальной опухоли почки

- Интраэпителиальная неоплазия конъюнктивы: признаки, гистология, лечение, прогноз

- Формирование общего артериального ствола. Формирование клапанов сердца

- Методы лечения артроза тазобедренного сустава. Показания к пункции и введению лекарств в сустав

- КТ при абфракции зуба