Спинномозговая жидкость. Объем, состав и обмен ликвора

Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 22.01.2026

1. Механизмы ликворообразования. Физиологические и патологические факторы, влияющие на состав спинномозговой жидкости.

2. Методы извлечения ликвора. Показания к исследованию спинномозговой жидкости. Особенности получения, доставки, хранения материала. Общие принципы проведения исследований ликвора. Референтные значения.

3. Возрастные особенности состава ликвора.

4. Синдромы цереброспинальной жидкости. Изменение цереброспинальной жидкости при патологических состояниях. Спинномозговая жидкость при менингитах. Спинномозговая жидкость при закрытой черепно-мозговой травме.

5. Бактериоскопическое исследование спинномозговой жидкости

Слайд Цереброспинальная жидкость

Вырабатывается сосудистыми сплетениями желудочков мозга.

Регуляция осуществляется через нервную систему рефлекторным путем - раздражение через изменение давления в желудочках или изменение химического состава жидкости.

Ликвор в чистом виде - в желудочках мозга.

Ликвор субарахноидальных пространств: желудочковая жидкость +продукты обмена веществ, выделяемые паренхимой мозга и периферическими нервами.

Желудочковая и субарахноидальная жидкости отличаются по составу!

Мягкие мозговые оболочки в выработке ликвора не участвуют, но влияют на состав путем выделения или всасывания различных веществ.

В сутки секретируется около 500 мл ликвора(изменяется в течение суток).

Обновление ликвора - 5-6 раз в сутки.

Слайд Состав ликвора

Регулируется избирательной проницаемостью ГЭБ. Проницаемость изменяется при интоксикации, действии бактериальных факторов, эндокринных нарушениях и т.д.

Особенности состава ликвора:

незначительное содержание белка

большое содержание воды, солей (особенно хлора и магния)

большое содержание глюкозы (особенно в вентрикулярном ликворе)

очень малое количество клеток

При патологии ЦНС изменение состава ликвора отражает функционирование ГЭБ.

Слайд Методы извлечения ликвора

Люмбальная пункция. Используется с 1891 г. М.б. диагностическая и лечебная Относительные противопоказания: опухоли в области задней черепной ямки или области виска, свежее травматическое кровоизлияние в головной или спинной мозг, гнойные процессы на коже и в поясничных позвонках.

Субокципитальная (цистернальная) пункция (1920 г.) Дает меньше осложнений, редко бывает сухой, менее болезненна, легче переносится. Ограничения: опасность проникновения в продолговатый мозг. Рекомендуется - при невозможности люмбальной.

Вентрикулярная пункция - пункция одного из желудочков. При хирургических манипуляциях.

Слайд Преаналитический этап

Люмбальная пункция производится в положении лежа на боку и притянутыми к животу ногами, между остистыми отростками III и IV или IV и V поясничных позвонков.

Количество жидкости, извлекаемой без вреда для больного:

У грудных детей - 2-3 мл

Больного остается в положении на спине без подушки в течение 24 часов. В течение последующих суток может вставать, но на короткое время.

Первые несколько капель не берут.

Взятый материал должен быть исследован сразу!

Слайд Давление ликвора

Измеряется в мм. водного столба, при люмбальной пункции - по количеству капель (на глаз) (норма - 60 кп в минуту).

Норма взрослые - 70-200 мм.водн. ст (5-15 ртутного)

Дети младшие - 45-100 мм. водн. ст.

Грудные -30-60 мм.водн.ст.

Давление ликвора зависит от:

Скорости образования ликвора и его резорбции

Кровяного давления (резкое ↑ давления крови - ↑ давление ликвора, при хроническом - нет)

Гидростатического давления ликвора (различия между давлением различных отделов при прямом положении тела)

Эластичности стенок ликворной системы

Слайд Изменение давления ликвора при патологии

Повышение давления:

Увеличение образования (острые воспалительные процессы ЦНС)

Уменьшение резорбции (хр. воспалит. процессы)

Нарушение оттока (неопластические или воспалительные процессы) увеличение объема головного мозга (отек мозга, венозный застой)

Водно-электролитные нарушения (сосудистые и эндокринные заболевания)

Уменьшение давления:

Уменьшение ликворообразования при поражении сосудистых сплетений

Потеря ликвора (перелом черепных костей)

Артериальная гипотензия (коллапс, шок)

Слайд Цвет ликвора

Ксантохромия - ликвор окрашен в кофейно-желтый цвет (за счет оксиНв, метНв, билирубина):

Застойная (вследствие застоя крови, повышения проницаемости мозговых сосудов)→ красящие вещества плазмы идут в ликвор, одновременно ↑ содержание белка

Геморрагическая - при попадании крови в ликворное пространство, ксантохромия появляется позже.

У новорожденных, особенно недоношенных (неполноценность ГЭБ) - исчезает в конце 1 месяца

При опухолях ЦНС, менингитах, арахноидитах, инсультах, травмах , желтухах- для определенных заболеваний не патогномонична!

Слайд Эритроцитрахия

Кровавый ликвор. Может быть артефактная и истинная (нарушения мозгового кровообращения, травмы головы, кровоизлияния в мозг).

Основные критерии для разграничения:

Взятие нескольких порций

При истинной в ликворе имеются продукты распада фибриногена

Подсчет соотношения лейк/эр (при артефакте 1-2/1000, при истинной 5-100/1000)

Вид эритроцитов на цитограмме (при артефакте - отделены друг от друга, четкая морфология, при истинной - компактная масса с размазанными краями)

Эритроцитрахия может затруднять интерпретацию результатов (изменяется содержание белка, электролитов). При количестве Эр до 4-16х10 9 /л концентрация белка не изменяется.

Слайд Прозрачность ликвора

Норма - прозрачность полная.

Физиологические отклонения - незначительное помутнение появляется через некоторое время после стояния жидкости на воздухе.

Патологические отклонения.

Мутность зависит от большого количества форменных элементов, микроорганизмов, фибриногена. Если за счет клеток - после центрифугирования уменьшается. Помутнение возникает при содержании Эр свыше 400х10 6 , лейкоцитов - свыше 200х10 6 .

При серозных менингитах и туберкулезе жидкость остается прозрачной, хотя при стоянии в ней часто образуется фибринозная пленка. Сильное помутнение при гнойных менингитах, прорыве абсцессов в подпаутинное пространство.

Слайд Фибриновая сетка в ликворе

Образуется при стоянии ликвора (иногда сразу). Обусловлена присутствием большого количества фибриногена (в норме практически нет). Одновременно обычно значительно повышается концентрация общего белка.

Не является признаком определенного заболевания, а показателем тяжелого повреждения ГЭБ. Часто при туберкулезном менингите, опухолях ЦНС.

Свертывается только наружный слой фибриногена, образуя мешочек, наполненный жидкостью. Мешочек разрывают концом пипетки и исследуют излившуюся жидкость. При микроскопии в свернувшемся фибрине можно видеть клеточные элементы, а при туберкулезном менингите - иногда обнаружить микобактерии туберкулеза.

Слайд Относительная плотность ликвора

Люмбальный ликвор 1006-1007

Ликвор желудочков мозга 1002-1004

Патология: Возрастает при воспалительных процессах мозговых оболочек, травмах головного мозга (до 1012-1015). Снижение наблюдается при гидроцефалии (гиперпродукция ликвора).

Слайд Цитология ликвора

Для получения точного результата требуется подсчет в течение не более 30 минут после извлечения. Позже клетки распадаются.

Определяют цитоз в камере Горяева или Фукса- Розенталя (по СИ делят на 3 и выражают на 10 6 /л).

Постановка реакции - ликвор разводится 10:1 10% уксусной кислотой, подкрашенной метиловым фиолетовым (0,1 мл на 50 мл), заполняется камера и производится подсчет.

Источник ошибок - длительное хранение ликвора.

Норма у взрослых:

Люмбальный ликвор- 7-10 /3 мкл (0-5/1мкл)

Цистернальный 0-3 клетки в 3 мкл

Вентрикулярный - практически отсутствуют.

Норма у детей люмбальный ликвор:

до 3 месяцев - 20-23/1 мкл

1-4 года - 14-15/ 1 мкл

к 10 годам -4-5 клеток/1 мкл (↓приблизительно на 1 клетку за год жизни).

Слайд Камера Фукса-Розенталя

Лейкоциты считают на всей площади сетки камеры при малом увеличении микроскопа (окуляр 15, объектив 8). Для дифференциации клеток используется окуляр 7, объектив 40.

При использовании камеры Горяева подсчет не менее 3-х камер.

Слайд Изменение содержания лейкоцитов в ликворе

Увеличение количества лейкоцитов в ликворе - плеоцитоз.

Слабый плеоцитоз до 50-70х10 6 /л

Умеренный до 200-250 х10 6 /л

Сильно выраженный до 700-1000 х10 6 /л

Очень большой свыше 1000 х10 6 /л

Исключительно большой свыше 10х10 9 /л

При артефактной эритроцитрахии - при нормальных показателях периферической крови на 700 эритроцитов приходится 1 лейкоцит в ликворе.

Слайд Клинико-диагностическое значение плеоцитоза

Физиологические изменения:

При повторных пункциях и у детей до 5 лет.

Патологические отклонения:

Массивный плеоцитоз - при острых менингитах различной этиологии, особенно при гнойном (при серозном умеренный), абсцессе мозга, актиномикозе.

Незначительный плеоцитоз - при прогрессивном параличе, церебральном сифилисе и специфическом менингите, арахноидитах, энцефалитах, рассеянном склерозе, эпилепсии, опухолях ЦНС, травмах позвоночника и головного мозга.

Слайд Цитограмма ликвора

Мазки на предметных стеклах из осадка, с последующим окрашиванием по Романовскому ил другим способом.

Лимфоциты в норме малые, имеют гематогенное происхождение. Составляют 60±20% от всех клеток ликвора .

Выраженный лимфоцитарный плеоцитоз наблюдается в послеоперационном периоде (спустя несколько дней после операции вслед за нейтрофильным плеоцитозом), при хронических воспалительных процессах оболочек мозга (туберкулезный менингит, цистицеркозный арахноидит др.).

Слайд Цитотограмма ликвора -моноциты

В норме - до 30±10% от общего цитоза.

В большом количестве обнаруживаются после оперативного вмешательства на ЦНС, при длительно текущих воспалительных процессах в оболочках (туберкулезный менингит, цистицеркоз). Наличие тканевых моноцитов в послеоперационном периоде говорит об активной тканевой реакции и нормальном заживлении раны.

Слайд Цитограмма ликвора - нейтрофилы

В норме отсутствуют или определяются единичные (редко) в препарате (2-4%)

Физиологические отклонения - примесь попутной крови, у новорожденных (доношенных и недоношенных) повышены.

Патологические изменения.

Наличие в ликворе даже в минимальных количествах указывает на бывшую или имеющуюся воспалительную реакцию.

Нейтрофилия ликвора - острые менингиты (особенно гнойные, а вирусные и туберкулезные мало), прорыв абсцесса в ликворное пространство, полиомиелит в начале заболевания.

Слайд Цитограмма ликвора (продолжение)

Появление - признак реакции сосудов соединительной ткани на чужеродные белки. Корреляции между эозинофилией крови и ликвора нет.

Эозинофилия ликвора может наблюдаться при нормоцитозе и плеоцитозе. Наблюдается при трихинеллезе, токсоплазмозе, цистицеркозе, субарахноидальных кровоизлияниях, лекарственных интоксикациях.

Плазматические клетки:

Встречаются только в патологическом ликворе. Хорошо видны в камере при подкраске фуксином.

Обнаруживаются: у больных рассеянным склерозом, энцефалитом, хронических формах нейросифилиса, стадиях выздоровления воспалительных заболеваний (обычно в сочетании с легким или умеренным плеоцитозом).

Макрофаги в норме в ликворе отсутствуют.

Наличие макрофагов при нормальном цитозе наблюдают после кровотечения или при воспалительном процессе. Встречаются в послеоперационном периоде (активная санация очага). Полное отсутствие макрофагов при плеоцитозе - плохой прогностический признак (ареактивное состояние).

Зернистые шары (липофаги, клетки с жировой инфильтрацией, жировой дистрофией) - это макрофаги с наличием в цитоплазме капель жира. В норме - отсутствуют. Являются показателями деструктивного процесса в мозговой ткани- травматического или ишемического некроза.

Эпителиальные клетки (мезотелиальные, арахноэндотелиальные)

В норме отсутствуют.

В патологии обнаруживаются при новообразованиях оболочек мозга, иногда при воспалительных процессах.

Опухолевые клетки и их комплексы

В норме отсутсвуют.

В патологии обнаруживаются в ликворе желудочков мозга при злокачественных опухолях, невриноме слухового нерва, эпиндиомах, метастазах рака в кору больших полушарий мозга.

Слайд Клиническое значение ликворной цитограммы

Диагностическое значение - при заболеваниях мозговых оболочек и центральной нервной системы. Нормальная цитограмма не исключает наличие патологического процесса в ЦНС.

Имеет значение динамика цитограммы в ходе воспаления:

Нейтрофильная реакция - от нескольких часов до нескольких дней

Фагоцитарная - с участием макрофагов (продолжительность больше)

Лимфоцитарная - может длиться месяцами

Эти реакции не являются специфическими для определенного заболевания, но имеют разную динамику.

Слайд Химическое исследование ликвора

Общий белок

Определяют по помутнению различными методами, например, с сульфосалициловой кислотой.

1. если муть быстро оседает, пробирку перед измерение следует интенсивно встряхнуть.

2. предварительно поставить реакцию Панди (качественная проба на белок), и если результат 3+ или 4+, то ликвор перед определением следует развести.

3. помнить, что прямолинейная зависимость лишь до 1г/л, при большей концентрации ликвор следует разводить.

Люмбальный ликвор - 0,22-0,33 г/л (20-30 мг%)

Ликвор желудочков - 0,12-0,2 г/л

Цистернальный ликвор - 0,1- 0,22г/л.

Слйд Клиническое значение определения белка в ликворе

Физиологически изменения

У новорожденных белок увеличен до 0,6-0,9 г/л, к концу 1 года снижается. У мальчиков на 5% физиологическая граница больше, чем у девочек. У недоношенных больше, чем у доношенных.

Патологические отклонения

Повышение количества белка в ликворе - гиперпротеинрахия. Встречается очень часто, следствие повышенной проницаемости ГЭБ, замедленного удаления белков. Определяется при менингитах (туберкулезном, серозном, гнойном), полиомиелите, нарушениях гемодинамики и др. Сочетание большого количества белка и малого цитоза в ликворе - белково-клеточная диссоциация (синдром Фроана) - при опухолях мозга, сифилитическом параличе.

Пониженное содержание белка - редко встречается - при гидроцефалии.

Слайд Оценка белковых фракций ликвора

Нормальное соотношение альбуминов к глобулинам в ликворе 0,2-0,3.

Повышение глобулинов - признак воспалительных процессов.

глобулиновая реакция Панди (осаждение глобулинов карболовой кислотой) .

глобулиновая реакция Нонне-Апельта (осаждение глобулинов сульфатом аммония)

Рекомендовано использовать обе, т.к. реакция Панди осаждает такие белковые фракции, которые остаются неосажденными в реакции Нонне-Апельта.

Слайд Коллоидная реакция с хлорным золотом (реакция Ланге)

Позволяет регистрировать изменения альбуминово-глобулинового коэффициента в ликворе, дифференцировать нормальный и патологический ликвор, а также тип реакции.

Принцип: коллоидные растворы, не изменяющиеся под влиянием различных разведений нормальной спинномозговой жидкости, в патологически измененной жидкости при тех же условиях меняют степень дисперсности, при этом изменяется цвет, растворимость и может выпадать осадок.

Ход реакции: готовят последовательные разведения ликвора, встряхивают и через 16-18 часов оценивают визуально изменение окраски. Результат выражают цифрами: красный - 1, красновато-фиолетовый - 2, фиолетовый- 3, красно-синий- 4, синий - 5, голубой - 6, бесцветный с осадком - 7.

Слайд Учет результатов реакции Ланге

По результатам реакции Ланге различают 4 типа реакции:

• нормальный во всех пробирках красное окрашивание

• дегенеративный - изменение цвета в левой половине ряда пробирок (в меньших разведениях бесцветная реакция, в больших -окрашивание) - за счет увеличения альбуминов и снижения содержания глобулинов. Наблюдается при сифилисе мозга, рассеянном склерозе, опухолях головного и спинного мозга.

• воспалительный - изменение цвета в правой половине ряда пробирок - при увеличении содержания бетта- и гамма-глобулинов. Наблюдается при менингитах разной этиологии.

• смешанный. Наблюдается при смешанных менинго-паренхиматозных поражениях (инфекционных и токсических).

Слайд Определение глюкозы в ликворе

Используют стандартные методы, как при определении в крови.

Увеличение глюкозы (гипергликорахия) встречается редко, наблюдается при энцефалитах, опухолях, сахарном диабете, тетании, столбняке.

Гипогликорахия наблюдается при туберкулезном менингите, при первичных и вторичных опухолях, распространяющихся на оболочки (метаболизирование глюкозы клетками опухолей), меньше - при гнойных менингитах.

Слайд Содержание хлоридов и мочевины

Хлориды: норма - 120-130 ммоль/л.

Увеличение хлоридов: при опухолях мозга, абсцессах, эхинококкозе, рассеянном склерозе, уремии, нефрите.

Уменьшение хлоридов: туберкулезный менингит (одновременно уменьшение глюкозы, незначительный плеоцитоз). Резкое снижение хлоридов при туберкулезном менингите указывает на плохое течение заболевания.

Мочевина: норма 1,0-3,3 ммоль/л.

Повышается при заболеваниях почек, атеросклерозе. У детей увеличение мочевины имеет место при острых инфекциях.

Спинномозговая жидкость (ликвор)

Физико-химические свойства цереброспинальной жидкости

Относительная плотность ликвора

Относительная плотность (удельный вес) люмбального ликвора составляет 1,005-1,009, субокципитального — 1,003-1,007, вентрикулярного — 1,002-1,004.

Повышение относительной плотности наблюдается при менингитах, уремии, сахарном диабете и др., а снижение — при гидроцефалии.

Люмбальную пункцию (ЛП) проводят для измерения ликворного давления, исследования проходимости субарахноидального пространства спинного мозга, определения цвета, прозрачности и состава спинномозговой жидкости.

Прозрачность

Нормальный ликвор прозрачен как дистиллированная вода, состоит на 98,9-99,0% из воды и на 1,0-1,1% из сухого остатка.

Помутнение ликвора зависит от существенного увеличения количества клеточных элементов (эритроцитов, лейкоцитов, тканевых клеточных элементов), бактерий, грибов и повышения содержания белка.

Помутнение, вызванное клетками и грибами, уменьшается или исчезает после центрифугирования, в отличие от помутнения, вызванного бактериями. При повышении содержания фибриногена в ликворе также отмечается изменение прозрачности в виде легкой опалесценции.

Степень помутнения ликвора определяют, сравнивая его с дистиллированной водой, налитой в такую же пробирку, в проходящем дневном свете на черном фоне.

Фибриновая (фибринозная) пленка в спинномозговой жидкости (ликворе)

В норме в ликворе практически не содержится фибриногена. Появление фибриногена в ликворе обусловлено заболеваниями ЦНС, вызывающими нарушение ГЭБ — гнойные и серозные менингиты, опухоли ЦНС, мозговые кровоизлияния, компрессии и др.

Цвет спинномозговой жидкости (ликвора)

Нормальный ликвор бесцветен, как дистиллированная вода. Появление окраски обычно свидетельствует о патологическом процессе в ЦНС. Для определения окраски ликвор сравнивают с дистиллированной водой, налитой в такую же пробирку.

Эритроцитархия (эритроархия) спинномозговой жидкости (ликвора)

Присутствие крови в ликворе можно обнаружить макро- и микроскопически. Различают путевую (артефактную) и истинную эритроцитархию.

Путевая эритроцитархия вызывается попаданием крови в ликвор при ранении кровеносных сосудов во время выполнения пункции.

Истинная эритроцитархия возникает при кровоизлияниях в ликворные пространства вследствие разрыва кровеносных сосудов при геморрагическом инсульте, опухолях мозга, черепно-мозговых травмах.

Количество крови, попавшее в ликворные пространства, может колебаться от 0,01 до 90 мл. При содержании эритроцитов менее 0,1-0,15*10 9 /л ликвор остается бесцветным. Положительная реакция диагностической зоны тест-полоски на кровь и обнаружение эритроцитов при микроскопическом исследовании нативного препарата ликвора позволяют диагностировать скрытую эритроцитархию.

При содержании эритроцитов 0,6-1,0*10 9 /л ликвор приобретает серовато-розовую окраску, при 2-50*10 9 /л — розовато-красную, при 51-150*10 9 /л — цвет свежего мяса, при >150*10 9 /л — кровавый.

Эритроцитархия свидетельствует о внутричерепном кровотечении в результате разрыва аневризмы сосуда мозга, геморрагическом инфаркте, кровоизлиянии в ткань мозга, геморрагическом энцефалите, черепно-мозговой травме. Субарахноидальное кровоизлияние может произойти в результате паралича вазомоторных нервов и сопровождается расширением сосудов, стазом крови в капиллярах и диапедезом эритроцитов.

Эритроциты исчезают из ликвора при легкой черепно-мозговой травме и исключении кровотечения на 5-10 сутки, при геморрагическом инсульте и тяжелой ЧМТ — на 10-20 сутки, при разрыве аневризмы сосуда мозга — через 40-80 дней.

Ксантохромия (билирубинархия) спинномозговой жидкости (ликвора)

Розовая, оранжевая, желтая, бурая окраска ликвора обусловлены продуктами распада крови — гемоглобином и билирубином — и носит название ксантохромия. Различают геморрагическую и застойную ксантохромию, которую можно разделить в зависимости от продуктов распада крови на гемоглобинархию (розовая окраска) и билирубинархию(желтая окраска).

Геморрагическая ксантохромия (билирубинархия) вызвана попаданием в ликворные пространства крови, распад которой приводит к окрашиванию ликвора в розовый, затем в оранжевый и желтый цвет. При геморрагическом инсульте, разрыве аневризмы сосуда мозга или ЧМТ, которые сопровождаются массивным кровоизлиянием, ксантохромия появляется в 1-е сутки, при субарахноидальном кровоизлиянии ее интенсивность нарастает на 2-4 сутки.

Снижение степени билирубинархии и ее исчезновение находятся в прямой зависимости от этиологии кровоизлияния. Так, при разрыве аневризмы сосуда головного мозга ксантохромия (билирубинархия) держится 1-1,5 месяца, а при инсультах и ЧМТ, не сопровождающихся кровотечением, — 10-14 дней.

Застойная ксантохромия (билирубинархия) — это результат замедленного тока крови в сосудах мозга. Нарушение гемодинамики приводит к увеличению проницаемости стенок сосудов и поступлению окрашенной в желтый цвет (билирубин) плазмы крови в спинно-мозговую жидкость. Эта ксантохромия (билирубинархия) постоянна и сопровождается гиперпротеинархией.

Застойная ксантохромия (билирубинархия) встречается при васкуляризированных опухолях ЦНС, непосредственно сообщающихся с ликворными пространствами, при блокаде субарахноидального пространства, компрессии, менингитах (главным образом при туберкулезном), арахноидитах и др.

Физиологическая ксантохромия (билирубинархия) встречается у новорожденных и почти у всех недоношенных. Это явление можно объяснить повышенной проницаемостью гематоэнцефалического барьера по отношению к билирубину плазмы крови.

Ложная ксантохромия (билирубинархия) вызывается проникновением в ликвор липохромов или лекарств, например пенициллина.

Зеленая окраска ликвора наблюдается при выраженной билирубинархии в результате окисления билирубина в биливердин. Также зеленую окраску ликвору придает примесь гноя, при этом ликвор мутный. Такой характер ликвор приобретает при гнойных менингитах, прорыве абсцесса мозга в субарахноидальное пространство или в полость желудочков мозга.

рН спинномозговой жидкости (ликвора)

Метаболический ацидоз чаще всего встречается при уремии, диабетическом кетоацидозе или алкогольной интоксикации. рН ликвора при это остается в пределах нормы или очень незначительно снижается.

Метаболический алкалоз наблюдается при заболеваниях печени, продолжительной рвоте, приеме щелочных веществ. При этом рН ликвора может парадоксально снижаться до 7,27.

При респираторном ацидозе, обусловленном легочной недостаточностью, рН ликвора уменьшается незначительно.

Респираторный алкалоз, вызванный мозговыми травмами, отравлениями (особенно салицилатами), заболеваниями печени, существенно не влияет на рН ликвора.

Первичные ацидозы ликвора проявляются при заболевания нервной системы: тяжелые субарахноидальные и мозговые кровоизлияния, ЧМТ, инфаркт мозга, гнойный менингит, эпилептический статус, метастазы в мозг и др.

Общий белок в спинномозговой жидкости (ликворе)

Содержание белка в люмбальном ликворе составляет 0,22-0,33 г/л. При этом показатель 0,33 г/л рассматривается как величина, граничащая с патологией, а количество белка 0,22 г/л — как гидроцефальный люмбальный ликвор.

Гипопротеинархия — это снижение содержания белка в люмбальном ликворе ниже 0,2 г/л, рассматривают как гидроцефальный ликвор.

Гипопротеинархия может возникать:

- в результате уменьшения поступления сывороточного белка в ликвор

- при увеличения скорости обмена ликвора

- при удалении большого количества ликвора по поводу гидроцефалии

- при проведении пневмоэнцефалографии (ПЭГ)

- у больных с доброкачественной внутричерепной гипертензией, гипертиреозом, при некоторых лейкозах

Гиперпротеинархия — это увеличение содержания белка в ликворе возможно при:

У здоровых взрослых людей примерно 83% белков ликвора приходится на белки сыворотки крови, однако 17% имеет интратекальное происхождение (преальбумин, простагландин-D-синтетаза, нейрон-специфическая енолаза, белок S100 и др.).

Основную массу общего ликворного белка составляет альбумин, который имеет исключительно сывороточное происхождение. В нормальном ликворе содержание альбумина варьирует от 0,07 до 0,36 г/л и выше. Почти всякое нарушение ГЭБ ведет к увеличению абсолютной концентрации альбумина в ликворе и увеличению отношения концентрации альбумина ликвора/альбумина сыворотки. Соотношение альбумин/глобулин в ликворе регулирует осмотическое давление в ЦНС.

Глюкоза в спинномозговой жидкости (ликворе)

При нормальном уровне глюкозы крови в люмбальном ликворе концентрация глюкозы составляет примерно 60% уровня в плазме. При гипергликемии разница между ликвором и кровью возрастает значительно, в ликворе глюкоза достигает только 30-35% уровня плазмы. Уровень глюкозы в ликворе является одним из важных индикаторов функции ГЭБ.

Гипогликоархия — это снижение уровня глюкозы ниже 2,2 ммоль/л или коэффициент глюкоза крови/глюкоза ликвора менее 0,3. Наблюдается при:

- бактериальном, туберкулезном, амебном или грибковом менингите

- цистицеркозе и эхинококкозе (у 50% больных)

- первичных и метастатических опухолях оболочек мозга (глиомы, саркомы, лимфомы, нейролейкемии, меланомы, метастатические карциномы из легких, желудка и др.)

- первые сутки после субарахноидального кровоизлияния

Гипергликоархия — повышение уровня глюкозы ликвора встречается редко, не характерно даже для сахарного диабета. Выявляется повышение уровня глюкозы:

- во время сна (за счет замедления кровообращения и уменьшения общего мозгового метаболизма)

- при травме мозга и некоторых видах менингоэнцефалита

- у больных с ишемическими нарушениями мозгового кровообращения

Кетоновые тела в спинномозговой жидкости (ликворе)

В норме кетоны в ликворе не обнаруживаются. Кетонархия развивается после:

- операциях на мозговых оболочках

- сильном возбуждении и раздражении ЦНС

Кетонархия объясняется распадом белка, а также нарушением утилизации кетоновых тел, которые в норме являются субстратом для клеток ЦНС.

Нитриты в спинномозговой жидкости (ликворе)

Нитриты — это продукт жизнедеятельности многих бактерий. Таким образом, положительная реакция на нитриты говорит о бактериальном менингите. В то же время необходимо помнить, что этот тест будет отрицательным при туберкулезном и стафилококковом менингитах, т.к. эти возбудители не восстанавливают нитраты в нитриты.

Микроскопическое исследование цереброспинальной жидкости (спинномозговой жидкости, ликвора)

В нормальном ликворе взрослого человека практически отсутствуют клеточные элементы: в вентрикулярном ликворе — 0-1 кл/мкл, в субокципитальном — 2-3 кл/мкл, в люмбальном — 3-5 кл/мкл.

Увеличение количества клеток в ликворе (плеоцитоз) рассматривают как признак органического поражения ЦНС. Плеоцитоз считается:

- легким — 6-70*10 6 кл/л

- умеренным — 70-250*10 6 кл/л

- выраженным — 250-1000*10 6 кл/л

- резко выраженным — >1000*10 6 кл/л

- массивным — >10*10 9 кл/л

Современные методы цитологического исследования доказывают, что клетки ликвора, за исключением арахноэндотелиальных клеток и клеток эпендимы, гематогенного происхождения.

Ликворную формулу здоровых людей в основном представляют лимфоциты (70%) и моноциты (30%). В ликворе новорожденных присутствуют также нейтрофильные гранулоциты, содержание которых колеблется от 6 до 50%.

Лимфоциты в спинномозговой жидкости (ликворе)

Лимфоциты в количестве 2-4 кл/мкл входят в состав нормального цитоза ликвора. В норме в ликворе присутствуют только малые лимфоциты.

Состояния, сопровождающиеся лимфоидным плеоцитозом:

- (вирусные, туберкулезные, микотические)

- Амебный энцефаломиелит

- Сифилитический менингоэнцефалит

- Паразитарные инфекции ЦНС (цистицеркоз, токсоплазмоз)

- Дегенеративные заболевания (подострый склерозирующий панэнцефалит, рассеянный склероз, лекарственные энцефалопатии, острый диссеминированный энцефаломиелит)

- Другая патология (саркоидоз, полиневриты, периартериит с вовлечением сосудов мозга)

Моноциты в спинномозговой жидкости (ликворе)

Моноциты — это вторая основная популяция клеток в нормальном ликворе, составляет 1-3 кл/мкл. Увеличение количества моноцитов в ликворной формуле отмечается при хронических вялотекущих воспалительных процессах в ЦНС:

- туберкулезном менингите

- цистицеркозе

- нейросифилисе

- вирусном менингите

- рассеянном склерозе

- гиперкинетическом прогрессирующем панэнцефалите и опухолях мозга

Макрофаги в спинномозговой жидкости (ликворе)

Макрофаги принадлежат к мононуклеарной фагоцитарной системе, в нормальном ликворе не встречаются. Наличие 1-2 макрофагов/мкл при нормоцитозе — это признак бывшего кровотечения или воспаления ЦНС.

Макрофаги всегда обнаруживаются в ликворе больных с опухолями мозга, растущими в просвет желудочков. Большое количество макрофагов в послеоперационный период свидетельствует об активной санации ликвора.

Нейтрофилы в спинномозговой жидкости (ликворе)

Нейтрофилы в ликворе здорового человека практически не встречаются. Это клетки гематогенного происхождения. Состояния, сопровождающиеся нейтрофильным плеоцитозом:

- (экссудативная фаза бактериального менингита, ранняя стадия вирусного менингита, острая фаза туберкулезного менингита, начальная стадия микозного менингита, амебный менингоэнцефалит)

- Церебральный и спинальный сифилис на 1-3 день

- Реакция на первую и повторные пункции в субарахноидальное пространство

- Метастазы злокачественных новообразований в ЦНС

Эозинофилы в спинномозговой жидкости (ликворе)

Эозинофилы в ликворе здоровых людей не встречаются. Их появление расценивается как особая реакция сосудов соединительной ткани субарахноидального пространства на чужеродные белки.

Эозинофилы в ликворе выполняют функцию фагоцитоза, поглощая бактерии, споры грибов и комплексы антиген-антитело, особенно с иммуноглобулинами и компонентами комплемента.

Эозинофилия в ликворе не сопровождается эозинофилией в крови и наоборот. Ликворная эозинофилия может наблюдаться как при нормоцитозе, так и при плеоцитозе. Эозинофилы могут при особой стимуляции поступать в ликвор из мезенхимы мягкой мозговой оболочки или непосредственно из крови.

Состояния, сопровождающиеся появлением эозинофилов в цереброспинальной жидкости (спинномозговой жидкости, ликворе):

- Паразитарные инфекции (цистицеркоз, эхинококкоз) (эозинофильный, бактериальный, туберкулезный, токсический, эпидемический, сифилитический, вирусный)

- Грибковые инфекции

- Введение лекарственных препаратов или контрастных веществ в ЦНС

- Идиопатический гиперэозинофильный синдром и геморрагический инсульт

- Опухоли мозга (менингиома, нейробластома, эозинофильная аденома)

- Лейкозы, нейросаркоидоз

- Состояние после операции на мозговых оболочках

Базофилы в спинномозговой жидкости (ликворе)

Базофилы в нормальном ликворе не встречаются. Они участвуют в воспалительных процессах аллергического происхождения, обнаруживаются в ликворе при тяжело протекающих нейроинфекциях, особенно у детей.

Плазматические клетки в спинномозговой жидкости (ликворе)

Плазматические клетки встречаются в ликворе только при патологических процессах. Образуются плазматические клетки из В-лимфоцитов в фолликулах корковой зоны лимфатических узлов и краевой зоны белой пульпы селезенки, где при встрече с антигеном они проходят этап антигензависимой дифференцировки. Основная функция плазматических клеток — это синтез и секреция антител.

Состояния, сопровождающиеся появлением плазматических клеток в цереброспинальной жидкости (спинномозговой жидкости, ликворе):

- Длительные вялотекущие воспалительные процессы мозга и мозговых оболочек (хронические энцефалиты, менингиты различной этиологии, арахноидиты)

- Рассеянный склероз

- Гиперкинетический прогрессирующий панэнцефалит (в сочетании с нормоцитозом или незначительным плеоцитозом)

- Некоторые опухоли ЦНС

- Туберкулезный менингит

- Саркоидоз

- Коллагенозы с вовлечением в процесс ЦНС

Бласты в спинномозговой жидкости (ликворе)

У больных лейкозами при вовлечении в процесс оболочек мозга возникает лейкозный менингит — нейролейкемия. Нейролейкемия развивается чаще при острых лейкозах. Обычно количество клеток в ликворе варьирует от 100 до 300*10 6 /л, не исключается и более высокий плеоцитоз, составляющий 2-5*10 9 /л и более.

При злокачественных лимфомах у больных на фоне применения химио- и иммуносупрессивной терапии может развиться криптококкозный, кокцидиомикозный, кандидамикозный или бластомикозный менингит, энцефалит или менингоэнцефалит.

Клетки арахноэндотелия в спинномозговой жидкости (ликворе)

Клетки арахноэндотелия — это однослойный эпителий эпендимального происхождения, морфологически сходный с мезотелием, выстилает все пространства ЦНС, заполненные ликвором, за исключением желудочков мозга.

Клетки арахноэндотелия обнаруживаются в ликворе больных с опухолью мозга, при ЧМТ и после операции на мозговых оболочках.

Клетки опухолей в спинномозговой жидкости (ликворе)

Клетки опухолей мозга и других органов и тканей обнаруживаются при исследовании ликвора у больных с первичными и метастатическими опухолями ЦНС. Опухолевые клетки попадают в ликвор в результате отторжения от ткани опухоли, прилегающей к ликворным пространствам, а также при прорастании стенки желудочков мозга или мозговых оболочек, при канцероматозе оболочек мозга (лептоменингеальные метастазы карциномы, лимфомы, глиомы, меланомы или саркомы).

На МРТ спинного мозга после контрастирования визуализируется так называемая "сахарная глазурь" у пациентов с лептоменингеальными метастазами при канцероматозе оболочек мозга.

Спонтанная ликворея

Спонтанная ликворея — это истечение цереброспинальной жидкости (ликвора) из врожденных или образовавшихся вследствие разных нетравматических причин дефектов, которые образуются в костях черепа и твердой мозговой оболочке.

Истечение спинномозговой жидкости (ликвора) может быть постоянным или периодическим, капельным или струйным. Усиление ликвореи возможно при изменении положения головы, натуживании. Иногда спонтанная ликворея бывает скрытой. При скрытой спонтанной ликворее спинномозговая жидкость (ликвор) затекает в носоглотку или поглощается подкожной клетчаткой.

Выработка спинномозговой жидкости (ликвора) осуществляется грануляциями в желудочках головного мозга.

Спонтанная ликворея составляет около 20% среди всех случаев ликвореи. Различают несколько видов спонтанной ликвореи в зависимости от места истечения спинномозговой жидкости (ликвора) из полости черепа:

- носовая ликворея (наиболее частая форма)

- ушная ликворея

- орбитальная (очень редкая форма)

Спонтанную ликворею разделяют по её происхождению:

- первичная (идиопатическая) спонтанная ликворея — явную причину установить не удается

- вторичная спонтанная ликворея — к образованию ликворной фистулы приводит определенная патология

Причины и механизмы возникновения спонтанной ликвореи

Носовая спонтанная ликворея

Наиболее часто врожденный или приобретенный дефект костей основания черепа (передней черепной ямки) при носовой спонтанной ликворее локализуется в следующих его образованиях:

- клиновидном синусе (43%)

- решетчатой кости (29%)

- ситовидной пластинке (29%)

Реже дефект основания черепа находится в задней стенки лобной пазухи. Ещё реже ликворная фистула может располагаться в пирамиде височной кости. В этом случае спинномозговая жидкость (ликвор) попадает сначала в полость среднего уха, а потом через слуховую трубу в носоглотку и полость носа.

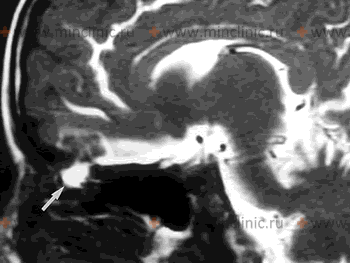

Источник назальной спонтанной ликвореи на МРТ головного мозга с контрастированием (показан белой стрелкой).

Ушная спонтанная ликворея

При ушной спонтанной ликворее нарушается целость барабанной перепонки и костный дефект локализуется в крыше барабанной полости (средняя или задняя черепная ямка).

Предрасполагающие факторы для возникновения спонтанной ликвореи:

- ожирение

- врожденные дефекты основания черепа (ситовидная пластинка, решетчатая, клиновидная и лобная пазухи)

- широкие ячейки (гиперпневматизация) клиновидного синуса

- пустое турецкое седло

Локализация спонтанной ликвореи в боковом отделе клиновидной кости, а также большие дефекты костей основания черепа увеличивают вероятность возникновения рецидивирующей формы спонтанной ликвореи у пациента.

В основе спонтанной ликвореи может лежать заболевание соединительной ткани, например, синдром Марфана, при котором наблюдается истончение твердой мозговой оболочки, гиперподвижность суставов, повышенная эластичность кожи, отслойка сетчатки. Причиной спонтанной ликвореи могут так же являться патологические процессы головного мозга и костей черепа (воспалительного, опухолевого или дисэмбриогенетического происхождения). Ряд авторов считают, что при спонтанной ликворее постоянно или периодически у пациентов повышается внутричерепное давление, что препятствует самостоятельному закрытию дефекта твёрдой мозговой оболочки (фистулы). Другие авторы предполагают развитие локальной резорбции тканей в области передних отделов основания черепа при нормальном внутричерепном давлении.

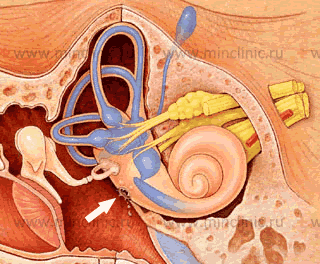

Разрыв перепонки круглого окна в стенке костного лабиринта, отделяющего полость среднего уха от полости улитки, лежит ниже овального окна, закрытого слуховой косточкой. Может быть истоником ушной спонтанной ликвореи.

Чаще всего дефект твёрдой мозговой оболочки (ликворная фистула) образуется в паутинной и твердой мозговых оболочках, тесно связанных с обонятельными нитями, которые проходят через тонкую ситовидную пластинку. Здесь часто возможны врожденные дефекты, формирующиеся в эмбриональном периоде.

Ушная спонтанная ликворея имеет возрастные отличия. У детей причиной является врожденный порок развития лабиринта, который способствует возникновению рецидивирующего менингита и глухоты. У взрослых причинами спонтанной ликвореи может быть выпячивание паутинной оболочки через врожденный дефект крыши барабанной полости, либо приобретенный дефект паутинной оболочки вследствие динамических факторов (повышенное внутричерепное давление). Дефекты крыши барабанной полости чаще являются множественными.

Орбитальная спонтанная ликворея

Возникновение орбитальной спонтанной ликвореи связывают с повторяющимися воспалительным процессом в лобных пазухах (хронический фронтит). Патологический процесс при орбитальной спонтанной ликворее захватывает у пациента орбиту глазного яблока и переднюю черепную ямку.

Спонтанная ликворея встречается чаще у женщин, страдающих ожирением (94%). Средний возраст больных со спонтанной ликвореей составляет 49,6 года, а индекс массы тела 35,9 кг/м2.

Клинические проявления и симптомы спонтанной ликвореи

Для спонтанной ликвореи характерны головные боли при смене положения тела (ортостатические головные боли). Это может быть связано с понижением внутричерепного давления (интракраниальная гипотензия). Описаны случаи, когда головные боли у пациентов при спонтанной ликворее появляются при минимальной нагрузке, а не при изменении положения тела. Такие головные боли носят антиортостатический характер, что можно объяснить повышением внутричерепного давления у пациента.

В случае длительной и обильной ликвореи у больного могут наблюдаться признаки общего ослабления (астенизации) и обезвоживания (дегидратации) в виде сухости кожных покровов и видимых слизистых, а также похудания. При скрытой и незначительно выраженной ликворее жалобы у пациента могут отсутствовать.

При явной носовой ликворее у больных может возникать ночной кашель в результате попадания спинномозговой жидкости (ликвора) в трахеи и бронхи при длительном положении больного на спине. Это может повлечь за собой последующее развитие бронхита.

Важным симптомом носовой спонтанной ликвореи у пациентов является нарушение обоняния в виде его снижения или понижения (аносмия, гипосмия). Нарушение обоняния возникает чаще с одной стороны. Нарушение зрения свидетельствует в пользу повреждения передних отделов основания черепа.

Для отореи (истечение ликвора из уха) характерны глухота или снижение слуха. Снижение слуха прямо пропорционально интенсивности ликвореи, поскольку спинномозговая жидкость (ликвор) сообщается с перилимфой через водопровод улитки.

Среди других серьезных осложнений ликвореи можно назвать бронхит и бронхопневмонию в результате затекания спинномозговая жидкость (ликвор) в дыхательные пути. Если спинномозговая жидкость (ликвор) в большом количестве скапливается у пациента в желудке, могут наблюдаться явления гастрита.

Диагностика спонтанной ликвореи

Если у пациента в анамнезе имелся эпизод неменингококкового менингита, особенно рецидивирующего характера, то это может свидетельствовать об имеющейся у него ликворее.

Диагностика у больного явной ликвореи не представляет для врача большой трудности. При носовой спонтанной ликворее после наклона головы вниз из одной половины носа начинает капать прозрачная светлая жидкость. Отличить выделения из носа у пациента при ликворее от вазомоторном и аллергическом рините можно путем определения уровня глюкозы в выделяемой из носа жидкости. В ликворе он значительно выше, чем в отделяемом при рините. При смачивании ликвором салфетки или носового платка последний высыхает не отвердевая в отличие от выделений при рините. Разработан так же альтернативный метод дифференциальной диагностики спонтанной ликвореи. Он заключается в анализе продуктов двумерного электрофореза носового отделяемого. При незначительном или периодическом истечении ликвора у пациента диагностика спонтанной ликвореи становится затруднительной.

В зависимости от причин возникновения (этиологии), клинических проявлений, симптомов и возможностей лечебного учреждения для распознавания спонтанной ликвореи у больного используются следующие методы:

- тест на β-2-трансферрин

- эндоскопический осмотр

- радиоизотопные методы диагностики

- тесты с красителями

- лучевые методы диагностики - МРТ, КТ, рентгенография костей черепа с контрастированием ликвора

Эндоскопический осмотр полости носа чаще всего служит для визуального определения изливающейся спинномозговой жидкости (ликвора) и/или места ее истечения. Эндоскопическое исследование полости носа в синем свете еще более эффективно. При длительно существующей у больного носовой ликворее в ряде случаев можно определить атрофические изменения слизистой оболочки с истончением и мацерацией покровного эпителия.

Радиоизотопный метод является достаточно чувствительным для диагностики ликвореи вообще, но не для локализации ликворного свища. Используются так же тесты с красителями — индигокармином, флюоресцирующими веществами, метиленовой синью.

Определение β-2 фракции трансферрина (тау-белка) в отделяемом из носа в настоящее время является золотым стандартом при подтверждении диагноза спонтанной ликвореи. β-2 фракция трансферрина (тау-белок) является специфическим белком, который содержится только в ликворе.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга и его ликворных цистерн (цистернография) проводится при диагностике спонтанной ликвореи.

Для уточнения локализации свищевого хода у пациента используются современные лучевые методы диагностики:

Эффективность и чувствительность КТ-цистернографии в диагностике спонтанной ликвореи достигает 71-87%. Если при КТ томографии точно определяются повреждения основания черепа, то при ясной клинической картине спонтанной ликвореи необходимость в других методах диагностики отпадает.

МРТ превосходит КТ в распознавании энцефалоцеле — грыжевое выпячивание в просвет дефекта черепа. Но МРТ хуже выявляет костные повреждения основания черепа. Эффективность и чувствительность МРТ-цистернографии при спонтанной ликворее достигает 78%. Чувствительность комбинации МРТ-методов: спин-эхо (SE) T1W1 в аксиальной и сагиттальной проекциях, SE T2W1 в аксиальной и коронарной проекциях, FLAIR составляет 100% при спонтанной ликворее.

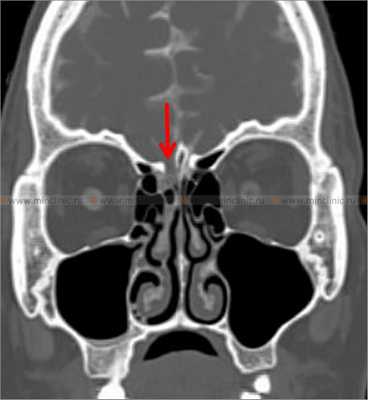

При компьютерной томографии костей черепа с цистернографией визуализируется костный дефект правой решетчатой пластинки (указано красной стрелкой).

Ликвор. Лабораторная диагностика

Для стандартного исследования ликвор берут в три пробирки: на общий, биохимический и микробиологический анализы.

Стандартный клинический анализ ликвора включает оценку плотности, pH, цвета и прозрачности ликвора до и после центрифугирования, оценку общего цитоза (в норме не более 5 клеток на 1 мкл), определение содержания белка. Нормальная спинномозговая жидкость бесцветна. По виду она не отличается от воды, поэтому ее цвет определяют путем сравнения с дистиллированной водой, налитой в пробирку такого же диаметра. Прозрачность определяется путем сравнения с дистиллированной водой. В норме спинномозговая жидкость прозрачна. Относительная плотность спинномозговой жидкости в норме составляет 1. 005- 1, 008. В норме pH составляет 7, 35-7, 8, он. Проводятся количественные и качественные исследуются белка в ликворе. Содержание белка в норме не превышает 0, 45 г/л. При необходимости исследуются белковые фракции. При биохимическом анализе ликвора оценивают содержание глюкозы (в норме в пределах 2, 2-3, 9 ммоль/л), лактата (в норме в пределах 1, 1-2, 4 ммоль/л). Определение хлоридов и других электролитов может осуществляться различными методами (титрования или на электролитном анализаторе).

Используются бактериоскопические методы исследования. Обнаруженные при бактериоскопии бактериальные клетки необходимо идентифицировать. В микробиологической лаборатории можно окрасить мазок или осадок ликвора в зависимости от предполагаемой этиологии возбудителя: по Граму — при подозрении на бактериальную инфекцию, на кислотоустойчивые микроорганизмы — при подозрении на туберкулёз, тушью - при подозрении на грибковое поражение. Посевы ликвора проводят на специальные среды, в том числе и на среды, сорбирующие антибиотики (в случае массивной антибиотикотерапии). Существует большое количество тестов для выявления специфических заболеваний, например реакция Вассермана, РИФ и РИБТ для исключения нейросифилиса, тесты на различные антигены для типирования опухолевых антигенов, определение антител к различным вирусам и т. д. При бактериологическом исследовании можно выделить менингококки, пневмококки, гемофильные палочки, стрептококки, стафилококки, листерии, микобактерии туберкулёза. Бактериологические исследования ликвора направлены на выявление возбудителей различных инфекций: кокковой группы (менинго-, пневмо-, стафило- и стрептококки) при менингитах и абсцессах мозга, бледной трепонемы — при нейросифилисе, микобактерии туберкулёза — при туберкулёзном менингите, токсоплазм — при токсоплазмозе, пузырьков цистицерка — при цистицеркозе.

Вирусологические исследования ликвора направлены на установление вирусной этиологии заболевания.

В последние годы определенные перспективы в этиологической диагностике нейроинфекций связывают с развитием молекулярно-генетических технологий детекции нуклеиновых кислот возбудителей инфекционных заболеваний в ликворе (ПЦР-диагностика).

Состав ликвора при различных нозологиях

В обзоре представлены изменения лабораторных показателей ликвора при основных тяжелых заболеваниях цетральной нервной системы.

Исследование спинномозговой жидкости является единственным методом, позволяющим быстро диагностировать менингит. Отсутствие воспалительных изменений в ликворе всегда позволяет исключить диагноз менингита. Этиологический диагноз менингита устанавливают с помощью бактериоскопических и бактериологических методов, вирусологических и серологических исследований.

Плеоцитоз - характернейшая черта изменений СМЖ. По числу клеток различают серозный и гнойный менингиты. При серозном менингите цитоз составляет 500-600 в 1 мкл, при гнойном - более 600 в 1 мкл. Исследование должно быть проведено не позже чем через 1 час после ее получения.

По этиологической структуре 80-90% бактериологически подтвержденных случаев приходится на Neisseria meningitides, Streptococcus pneumoniae и Haemophilus. Бактериоскопия СМЖ благодаря характерной морфологии менингококков и пневмококков дает при первой люмбальной пункции положительный результат в 1, 5 раза чаще, чем рост культуры.

СМЖ при гнойном менингите от слегка мутноватой, как бы забеленной молоком, до густо зеленой, гнойной, иногда ксантохромной. В начальной стадии развития менингококкового менингита имеет место повышение внутричерепного давления, затем в ликворе отмечается нейтрофильный маловыраженный цитоз, а у 24, 7% больных СМЖ нормальная в первые часы болезни. Затем у многих больных уже в первые сутки заболевания цитоз достигает 12000-30000 в 1 мкл, преобладают нейтрофилы. Благоприятное течение заболевания сопровождается уменьшением относительного числа нейтрофилов и увеличение лимфоцитов. Встречающиеся случаи гнойного менингита с типичной клинической картиной и сравнительно небольшим цитозом могут быть объяснены, вероятно, частичной блокадой субарахноидального пространства. Отчетливой корреляции между выраженностью плеоцитоза и тяжестью заболевания может не наблюдаться.

Содержание белка в СМЖ при гнойном менингите обычно повышено до 0, 6-10 г/л и уменьшается по мере санации ликвора. Количество белка и цитоз обычно параллельны, но в отдельных случаях при высоком цитозе уровень белка остается нормальным. Большое содержание белка в СМЖ чаще встречается при тяжелых формах с синдромом эпендидимита, а наличие его в высоких концентрациях в период выздоровления указывает на внутричерепное осложнение (блок ликворных путей, дуральный выпот, абсцесс мозга). Сочетание низкого плеоцитоза с высоким содержанием белка - особенно неблагоприятный прогностический признак.

У большинства больных гнойным менингитом с первых дней болезни отмечается понижение уровня глюкозы (ниже 3 ммоль/л), при летальных исходах содержание глюкозы было в виде следов. У 60% больных содержание глюкозы ниже 2, 2 ммоль/л, а отношение уровня глюкозы к таковому в крови у 70% составляет менее 0, 31. Увеличение содержания глюкозы - почти всегда прогностически благоприятный признак.

При туберкулезном менингите бактериоскопическое исследование СМЖ часто дает отрицательный результат. Микобактерии чаще обнаруживают в свежих случаях заболевания (у 80% больных туберкулезном менингитом). Нередко отмечается отсутствие микобактерий в люмбальном пунктате при обнаружении их в цистернальной СМЖ. В случае отрицательного или сомнительного бактериоскопического исследования туберкулез диагностируют методом посева или биологической пробой. При туберкулезном менингите СМЖ прозрачна, бесцветна или слегка опалесцирует. Плеоцитоз колеблется от 50 до 3000 в 1 мкл, в зависимости от стадии заболевания, составляя к 5-7 дню болезни 100-300 в 1 мкл. При отсутствии этиотропного лечения число клеток нарастает от начал до конца заболевания. Может быть внезапное падение цитоза при повторной люмбальной пункции, проведенной через 24 часа после первой. Клетки преимущественно лимфоциты, однако нередко в начале болезни встречается смешанный лимфоцитарно-нейтрофильный плеоцитоз, что считается типичным для миллиарного туберкулеза с обсеменением мозговых оболочек. Характерным для туберкулезного менингита является пестрота клеточного состава, когда наряду с преобладанием лимфоцитов встречаются нейтрофилы, моноциты, макрофаги и гигантские лимфоциты. Позднее - плеоцитоз приобретает лимфоплазмоцитарный или фагоцитарный характер. Большое количество моноцитов и макрофагов свидетельствует о неблагоприятном течении заболевания.

Общий белок при туберкулезном менингите всегда повышен до 2-3 г/л, причем ранее исследователи отмечали, что белок увеличивается до появления плеоцитоза и исчезает после значительного его уменьшения, т. е. в первые дни заболевания имеет место белковоклеточная диссоциация. Для современных атипичных форм туберкулезного менингита характерно отсутствие типичной белковоклеточной диссоциации.

При туберкулезном менингите рано отмечается снижение концентрации глюкозы до 0, 83-1, 67 ммоль/л и ниже. У части больных выявляется снижение содержания хлоридов. При вирусном менингите около 2/3 случаев возбудителями являются вирус эпидемического паротита и группа энтеровирусов.

При серозных менингитах вирусной этиологии СМЖ прозрачна или слегка опалесцирует. Плеоцитоз небольшой (редко до 1000) с преобладанием лимфоцитов. У части больных в начале заболевания могут преобладать нейтрофилы, что характерно для более тяжелого течения и менее благоприятного прогноза. Общий белок в пределах 0, 6-1, 6 г/л или нормальный. У части больных выявляется снижение концентрации белка, обусловленное гиперпродукцией ликвора.

ЗАКРЫТАЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА

Проницаемость мозговых сосудов в остром периоде черепно-мозговой травмы в несколько раз превышает проницаемость периферических сосудов и находится в прямой зависимости от степени тяжести травмы. Для определения тяжести поражения в остром периоде можно использовать ряд ликворологических и гематологических тестов. Сюда относятся: степень выраженности и длительность наличия гиперпротеинорахии как теста, характеризующего глубину дисгемических расстройств в мозге и проницаемости гематоликворного барьера; наличие и выраженность эритроархии как теста, достоверно характеризующего продолжающееся внутримозговое кровотечение; наличие в течение 9-12 дней после травмы выраженного нейтрофильного плеоцитоза, что служит указанием на ареактивность тканей, ограничивающих ликворные пространства и угнетение санирующих свойств клеток паутинной оболочки или присоединения инфекции.

- Сотрясение головного мозга: СМЖ обычно бесцветна, прозрачна, не содержит эритроцитов или их количество незначительно. В 1-2 день после травмы цитоз нормальный, на 3-4 день появляется умеренно выраженный плеоцитоз (до 100 в 1 мкл), который снижается до нормальных цифр на 5-7 день. В ликворограмме лимфоциты с наличием незначительного количества нейтрофилов и моноцитов, макрофаги, как правило, отсутствуют. Уровень белка в 1-2 день после травмы нормальный, на 3-4 день он повышается до 0, 36-0, 8 г/л и к 5-7 дню возвращается к норме.

- Ушиб головного мозга: количество эритроцитов колеблется от 100 до 35000 а при массивном субарахноидальном кровоизлиянии достигает 1-3 млн. В зависимости от этого цвет СМЖ может быть от сероватого до красного. Из-за раздражения мозговых оболочек развивается реактивный плеоцитоз. При ушибах легкой и средней степени тяжести плеоцитоз на 1-2 день в среднем равен 160 в 1 мкл, а при тяжелой степени достигает несколько тысяч. На 5-10 сутки плеоцитоз достоверно снижается, но не достигает нормы и в последующие 11-20 сутки. В ликворогамме лимфоциты, часто макрофаги с гемосидерином. Если характер плеоцитоза меняется на нейтрофильный (70-100% нейтрофилов) - развился гнойный менингит как осложнение. Содержание белка при легкой и средней тяжести в среднем 1 г/л и не приходит к норме к 11-20 суткам. При тяжелых повреждениях головного мозга уровень белка может достигать 3-10 г/л (часто заканчивается летальным исходом).

При черепно-мозговой травме энергетический обмен мозга переключается на путь анаэробного гликолиза, что ведет к накоплению в нем молочной кислоты, и, в конечном итоге, к ацидозу мозга.

Исследование параметров, отражающих состояние энергетического обмена мозга, позволяет судить о тяжести течения патологического процесса. Снижение артериовенозной разницы по рО2 и рСО2, увеличение потребления мозгом глюкозы, нарастание веноартериальной разницы по молочной кислоте и увеличение ее в ликворе. Наблюдаемые изменения являются результатом нарушения деятельности ряда ферментных систем и не могут быть компенсированы кровоснабжением. Необходимо стимулировать нервную деятельность больных.

Цвет ликвора зависит от примеси крови. У 80-95% больных на протяжении первых 24-36 ч СМЖ содержит явную примесь крови, а в более поздний срок она либо кровянистая, либо ксантохромная. Однако у 20-25% пациентов при небольших очагах, расположенных в глубинных отделах полушарий, или в случае блокады ликворопроводящих путей вследствие быстро развивающегося отека мозга эритроциты в СМЖ не определяются. Кроме того, эритроциты могут отсутствовать при проведении люмбальной пункции в самые первые часы после начала кровоизлияния, пока кровь достигает спинального уровня. Такие ситуации являются поводом к диагностическим ошибкам - постановке диагноза «ишемический инсульт». Наибольшее количество крови обнаруживается при прорывах крови в желудочковую систему. Выведение крови из ликворных путей начинается с первых же суток заболевания и продолжается в течение 14-20 дней при черепно-мозговых травмах и инсультах, а при аневризмах сосудов головного мозга до 1-1, 5 месяцев и не зависит от массивности кровоизлияния, а от этиологии процесса.

Вторым важным признаком изменения СМЖ при геморрагическом инсульте является ксантохромия, выявляемая у 70-75% больных. Она появляется на 2-е сутки и исчезает через 2 недели после инсульта. При очень большом количестве эритроцитов ксантохромия может появиться уже через 2-7 часов.

Увеличение концентрации белка наблюдается у 93, 9% больных и количество его колеблется от 0, 34 до 10 г/л и выше. Гипрепротеинорахия и повышенное содержание билирубина могут сохраняться длительное время и, наряду с ликвородинамическими нарушениями, могут быть причиной менингеальных симптомов, в частности головных болей, даже спустя 0, 5 - 1 год после субарахноидального кровоизлияния.

Плеоцитоз выявляют почти у 2/3 пациентов, он носит нарастающий в течение 4-6 дней характер, количество клеток колеблется от 13 до 3000 в 1 мкл. Плеоцитоз связан не только с прорывом крови в ликворные пути, но и с реакцией оболочек мозга на излившуюся кровь. Представляется важным определять в таких случаях истинный цитоз ликвора. Иногда при кровоизлияниях в мозг цитоз остается нормальным, что связано с ограниченными гематомами без прорыва в ликворное пространство, либо с ареактивностью оболочек мозга.

При субарахноидальных кровоизлияниях примесь крови может быть настолько велика, что ликвор визуально почти не отличим от чистой крови. В 1-й день количество эритроцитов, как правило, не превышает 200-500 х 109/л, в дальнейшем их количество увеличивается до 700-2000х109/л. В самые первые часы после развития небольших по объему субарахноидальных кровоизлияний при люмбальной пункции может быть получен прозрачный ликвор, однако к концу 1-х суток в нем появляется примесь крови. Причины отсутствия примеси крови в СМЖ могут быть те же, что при геморрагическом инсульте. Плеоцитоз, в основном нейтрофильный, свыше 400-800х109/л, к пятым суткам сменяется лимфоцитарным. Уже через несколько часов после кровоизлияния могут появиться макрофаги, которые можно считать маркерами субарахноидального кровоизлияния. Повышение общего белка обычно соответствует степени кровоизлияния и может достигать 7-11 г/л и выше.

СМЖ бесцветна, прозрачна, у 66% цитоз остается в пределах нормы, у остальных повышается до 15-50х109/л, в этих случаях вы- являются характерные инфаркты мозга, близко расположенные к ликворным путям. Плеоцитоз, преимущественно лимфоидно-нейтрофильный, обусловлен реактивными изменениями вокруг обширных ишемических очагов. У половины больных содержание белка определяется в пределах 0, 34-0, 82 г/л, реже до 1 г/л. Повышение концентрации белка обусловлено некрозом мозговой ткани, повышением проницаемости гематоэнцефалического барьера. Содержание белка может увеличиваться к концу первой недели после инсульта и держатся свыше 1, 5 мес. Довольно характерным для ишемического инсульта является белково-клеточная (увеличение содержания белка при нормальном цитозе) или клеточно-белковая диссоциация.

АБСЦЕСС ГОЛОВНОГО МОЗГА

Для начальной фазы формирования абсцесса характерны нейтрофильный плеоцитоз и небольшое повышения белка. По мере развития капсулы, плеоцитоз уменьшается и нейтрофильный его характер сменяется лимфоидным, причем, чем больше развитие капсулы, тем менее выражен плеоцитоз. На этом фоне внезапное появление резко выраженного нейтрофильного плеоцитоза свидетельствует о прорыве абсцесса. Если же абсцесс располагался вблизи желудочковой системы или поверхности мозга цитоз составит от 100 до 400 в 3 мкл. Незначительный плеоцитоз или нормальный цитоз может быть тогда, когда абсцесс был отграничен от окружающей мозговой ткани плотной фиброзной или гиалинизированной капсулой. Зона воспалительной инфильтрации вокруг абсцесса в этом случае отсутствует или слабо выражена.

Наряду с белково-клеточной диссоциацией, считающейся характерной для опухолей, может иметь место плеоцитоз при нормальном содержанни белка в ликворе. При глиомах больших полушарий, независимо от их гистологии и локализации, повышение белка в ликворе наблюдается в 70, 3% случаев, причем при незрелых формах - в 88%. Нормальный или даже гидроцефальный состав желудочковой и спинальной жидкости может иметь место как при глубинных, так и при врастающих в желудочки глиомах. Это, в основном, наблюдается при зрелых диффузнорастущих опухолях (астроцитомы, олигодендроглиомы), без явных очагов некроза и кистообразования и без грубого смещения желудочковой системы. В то же время те же опухоли, но с грубым смещением желудочков, обычно сопровождаются повышением количества белка в ликворе. Гиперпротеинорахия (от 1 г\л и выше) наблюдается при опухолях, расположенных на основании мозга. При опухолях гипофиза содержание белка колеблется от 0, 33 до 2, 0 г\л. Степень сдвига протеинограммы находится в прямой зависимости от гистологической природы опухоли: чем злокачественнее опухоль, тем грубее изменения в белковой формуле ликвора. Появляются бета-липопротеиды, не обнаруживаемые в норме, снижается содержание альфа-липопротеидв.

У больных с опухолями мозга, независимо от их гистологической природы и локализации, довольно часто имеет место полиморфный плеоцитоз. Клеточная реакция обусловлена особенностями биологических процессов, протекающих в опухоли на определенных этапах ее развития (некрозы, геморрагии), обусловливающих реакцию. Окружающих опухоль тканей мозга и оболочек. Клетки опухоли больших полушарий мозга в жидкости из желудочков могут быть обнаружены в 34, 4%, а в спинальном ликворе - от 5, 8 до 15 % всех наблюдений. Основным фактором, обусловливающим попадание клеток опухоли в ликвор, является характер строения ткани опухоли (бедность связующей стромы), отсутствие капсулы, а также расположение новообразования вблизи ликворных пространств.

ХРОНИЧЕСКИЕВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (арахноидиты, арахноэнцефалиты, перивентрикулярные энцефалиты)

Содержание белка в спинномозговой жидкости у большинства больных остается в пределах нормы или незначительно повышено (до 0, 5 г/л). Увеличение белка до 1 г/л наблюдается крайне редко и чаще при менингоэнцефалитах, нежели при арахноидитах.

Источник: «МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ», УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ, Москва 2008г. МОНИКИ. Авторы: к. м. н. Н. В. Инюткина, д. м. н. , проф. С. Н. Шатохина, к. м. н. М. Ф. Фейзулла, м. н. с. В. С. Кузнецова

Читайте также: