Виды бактерий. Классификация

Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 09.01.2026

Предмет и задачи микробиологии состоят в изучении строения, физиологии м/о, распространения их в природе и роли в жизни человека.

Основные свойства м/о:

это организмы, способные существовать в широком диапазоне t 0 - начиная с минусовых и заканчивая t 0 , близких к точке кипения воды, независимо от наличия кислорода и часто органических веществ, способные удваиваться в течение 20 минут. Организмы, которые в неблагоприятных условиях переходят в состояние резко сниженной активности (анабиоз) и в таком состоянии они выносят все неблагоприятные воздействия, такие как действие высокого давления и высокий вакуум, действие низких (t 0 жидкого водорода) и высоких t 0 (таких высоких, при которых свертываются белки крови).

Очевидно, что эти организмы значительно легче выживают при неблагоприятных условиях окружающей среды.

1. Развитие микробиологии

Человек с древних времен начал использовать деятельность м/о, даже не подозревая об их существовании.

Еще в древние времена процессы брожения использовались при приготовлении теста.

В египетских пирамидах, построенных около 6000 лет назад, находили караваи хлеба.

В пирамидах Египта сохранились также рисунки, изображающие технологию приготовления вина. Около двух тысяч лет назад начало развиваться виноделие во Франции и других европейских странах.

Изготавливали вино в Грузии, Армении, на побережье Азовского моря. Бродильные напитки в древности готовили не только из винограда, но и из других ягод ( малина, ежевика, кизил). С первых шагов виноделия человек сталкивался и с процессом скисания вина - с образованием уксуса.

Пиво изготавливали за 7000 лет до н.э. Технология его приготовления была высоко развита в Вавилоне, откуда искусство пивоварения было заимствовано Египтом, Персией, Грецией. В Германии пивоварением начали заниматься одновременно с земледелием. В XI-XII веках пиво готовили в Киевской и Новгородской Руси.

Уже в начале развития животноводства было известно приготовление кисломолочных продуктов.

Значительно позже научились получать этиловый спирт. Вначале его применяли только в медицине под названием "Aquata vitae"- вода жизни.

На заре своего развития человечество столкнулось и с результатами негативного воздействия микроорганизмов на продукты питания, здоровья человека и животных. Разрабатывались методы предотвращения порчи продуктов: сушка, замораживание, соление, квашение.

Во второй половине XV века наметилось зарождение современного естествознания. Большой вклад в изучение химизма брожения внес французский химик Лавуазье. Он почти точно количественно определил весовые пропорции водорода, углерода и кислорода в исходных и конечных продуктах брожения. Именно в этих работах была изложена основная идея закона сохранения энергии.

Мир микробов открыл голландский коммерсант Антон Ван Левенгук (1632-1723 гг), которого считают отцом микрографии, т.е. описательной микробиологии. Весь свой досуг Левенгук посвящал искусству шлифования стекол - и достиг в этом деле совершенства.

Свои линзы он называл микроскопиями и это были примитивные простые микроскопы (состояли из одной линзы, имели короткое фокусное расстояние, давали большое увеличение). В эти линзы он разглядывал насекомых, капельки крови, слюны, воды и т.д. И вот в 1676 году Левенгук впервые увидел микробов, изучая водные настои кореньев. Он назвал их "зверушками".

В 1698 году Петр I посетил Левенгука и привез в Россию микроскоп.

Англичанин Гук в 1665 году создал сложные микроскопы, состоящие из системы линз - объектива и окуляра. Впервые применил микроскоп для изучения различных биологических объектов.

Таким образом, начался и развивался первый этап развития микробиологии - описательная микробиология.

Мюллер, Эренберг предложили классификацию по двойной ботанической номенклатуре - род, вид. Например E. coli, Penecillum chrisogenum.

Второй этап развития микробиологии - физиологический период- конец 19 века. В 1836 г . французский химик Коньяр де Латур, а в1837 г. немецкий ученый Кюнтцинг независимо друг от друга высказали предположение о том, что характерное для спиртового брожения превращение сахара в спирт и СО2 является физиологической функцией дрожжевых клеток.

Второй этап развития микробиологии как науки - физиологический этап, т.е. изучение функции м/о - неразрывно связан с именем великого французского ученого Луи Пастера (1822-1895 гг). Химик по образованию, Пастер внес огромный вклад в развитие микробиологии и становлении ее как науки.

Каковы же открытия Пастера?

1. доказал микробиологическую природу всех процессов брожения; показал, что каждый химический тип брожения (спиртовое, молочнокислое и др.) сопровождается развитием микроорганизмов различного типа;

2. он обнаружил, что существуют микроорганизмы, которые могут жить только в отсутствие свободного кислорода (анаэробы);

3. изучал порчу пива и вина, вызываемую развитием нежелательных микроорганизмов (так называемые "болезни вина и пива");

4. изучал инфекционные болезни и их возбудителей (сибирская язва, куриная холера и др.). Предложил путь борьбы с этими заболеваниями - предохранительные прививки (введение вакцины);

5. заслуга Пастера - разработка предохранительных прививок от бешенства путем введения в организм ослабленной культуры возбудителя болезни.

Многие рекомендации Пастера, в частности прогрев до температур, уничтожающих микроорганизмы, но не влияющих на качества продукта (впоследствии получившей название пастеризации), широко применяются и сейчас в винодельческой, молочной и других отраслях пищевой промышленности.

Крупной вехой в развитии микробиологии было получение чистых культур микроорганизмов. Значительный вклад в решение этой проблемы внес немецкий ученый Роберт Кох.

Для работы с чистыми культурами м/о необходимо было разработать аппаратуру для стерилизации посуды и питательных сред для культивирования м/о и определения технологии этого процесса. В разработку таких методов большой вклад внесли Л.Пастер, Р. Кох, Тиндаль, Шамберлен. Разработка методов чистых культур позволила создать технологию процесса, основанных на жизнедеятельности м/о и способствовала получению стабильных продуктов.

В познание химизма процессов брожения большое значение имело изучение ферментов осуществляющих этот процесс; в конце 19 в. немецкие ученые братья Бухнеры показали, что брожение может проходить в отсутствие живых клеток дрожжей, под действием экстрактов дрожжевых клеток. Они предполагали, что процесс брожения вызывается одним ферментом. Русский ученый Лебедев усовершенствовал способ получения дрожжевого экстракта и показал, что в процессе брожения участвует не один, а целый ряд ферментов. Так, было установлено, что причиной брожения могут быть как сами живые клетки, так и ферменты, образуемые клеткой.

Большой вклад в развитие мировой микробиологии внес С.Н. Виноградский. Наряду с работами по микробиологии почвы, он изучал также анаэробные бактерии, разлагающие пектиновые вещества. Ученик Виноградского - В.Н. Омелянский исследовал процесс анаэробного разложения целлюлозы и образования микроорганизмами метана.

Во время первой мировой войны военные потребности оказали влияние на появление ряда новых производств: глицерин, получаемый ранее из животных жиров, стали получать путем микробного синтеза из сахара и мелассы (отхода сахарного производства); ацетон, необходимый для производства взрывчатых веществ, стали получать путем микробиологического синтеза на основе кукурузной муки или сахара.

В 1923 г . было организовано первое микробиологическое промышленное производство лимонной кислоты, затем были организованы производства молочной, глюконовой и некоторых других органических кислот.

Перед промышленностью нашей страны стояла задача перехода от кустарных производств к крупным. Омелянский В.Л., Николаев В.А. исследовали пекарские дрожжи и разрабатывали научные основы брожения теста.

Работы Королева С.А., Войткевича А.Ф. по микробиологии молока и молочных продуктов способствовали развитию этой отрасли производства.

На основе исследований В.Н. Шапошникова и его сотрудников было разработано микробиологическое производство молочной и масляной кислот, а также ацетона и бутилового спирта.

В 30-е годы в нашей стране было организовано производство микробиологическим путем некоторых ферментов и витаминов. Приоритетным достижением было открытие советскими учеными Надсоном Г.А. и Филипповым Г.С. ( 1925 г .) мутагенного действия рентгеновского излучения на микроорганизмы, с 40-х годов м/о стали объектом интенсивных генетических исследований.

В то время культивирование м/о осуществлялось в основном поверхностным способом, при котором м/о растут на поверхности среды. Лишь при производстве пекарских дрожжей, а затем - и органических кислот начали осуществлять аэробное глубинное культивирование. Новый этап в развитии микробиологической промышленности связан с началом производства антибиотиков. Вообще, открытие антибиотиков и организация их производства считается одним из важнейших достижений биологии ХХ века.

Опыт промышленного производства антибиотиков привел к резкому повышению значения технических наук в микробиологической промышленности, а также к тому, что м/о начали использоваться в качестве продуцентов ряда веществ, которые ранее получали из растительного и животного сырья, а также для получения некоторых принципиально новых продуктов.

Важным достижением промышленной явилась разработка теории и практическое внедрение непрерывного культивирования м/о. Этому предшествовали: разработка математической основы теории этого процесса, изучение основ регуляции роста м/о, способов воздействия на их обмен веществ, создание аппаратуры для контроля параметров культивирования.

С возникновением генной инженерии появилась возможность направленно создавать для промышленности м/о с заданными свойствами.

Следует отметить, что одной из характерных черт научно технического прогресса нашей эпохи является интеграция наук. Микробиология, обогатившаяся методами смежных наук - химии, физики, математики, биохимии, генетики смогли решить ряд актуальных проблем. В свою очередь, достижения микробиологии оказывают глубокое влияние на развитие смежных наук.

Таким образом, несведущий в микробиологии видит практическое значение м/о в первую очередь во вреде, который они причиняют человеку, животным, растениям. Этими болезнетворными (патогенными) микроорганизмами и их специфическими особенностями занимаются такие науки, как медицинская и ветеринарная микробиология, а также фитопатия. Роль м/о как полезных организмов существенно преобладает.

Виды бактерий. Классификация

Сайт Обучонок содержит исследовательские работы и проекты учащихся, темы творческих проектов по предметам и правила их оформления, обучающие программы для детей.

Код баннера:

Исследовательские работы и проекты

Классификация бактерий

1.2 Классификация бактерий

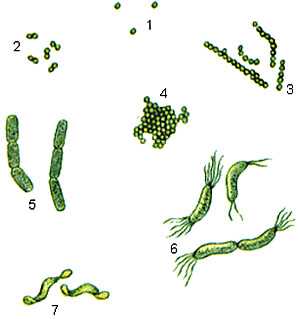

- Круглые (кокки).

- Палочковидные (бациллы, клостридии).

- Извилистые (спирохеты, спириллы, вибрионы).

Многие микроорганизмы имеют свойство сливаться в колонии и различаются по типу соединений:

- Диплококки - кокки, которые соединены парами.

- Стрептококки - кокки, которые создают цепочки.

- Стафилококки - кокки, которые скапливаются гроздьями.

- Стрептобактерии - цепочка палочковидных микроорганизмов.

Особенностью палочковидных бактерий является способность к спорообразованию. Их называют бациллами, к ним относятся

- Клостридии (газовая гангрену, ботулизм).

- Бациллюс (сибирская язва, ряд пищевых отравлений).

Споры бактерий - это законсервированная клетка микроорганизма, которая сохраняется долгое время без повреждений, она практически не подвержена разным влияниям. Они термоустойчивы, не повреждаются под воздействием химикатов. Единственное воздействие - ультрафиолетовые лучи, под ними высушенные бактерии погибают.

Когда же спора бактерии оказывается в благоприятных условиях, она начинает прорастать в жизнеспособную бактерию. Процесс занимает около 4-6 часов.

- Патогенные.

- Условно-патогенные.

- Непатогенные.

Непатогенные бактерии - те, которые не приводят к болезням, даже при большой численности. Самые известные - это молочнокислые бактерии, которые активно используются для приготовления сыров, кисломолочных продуктов, теста и многого другого.

Еще один важный вид - бифидобактерии, которые являются основой кишечной флоры. У младенцев на грудном вскармливании они составляют до 90% от всех видов, живущих в желудочно-кишечном тракте.

- Обеспечивают физиологическую защиту кишечника от проникновения патогенных организмов.

- Вырабатывают органические кислоты, которые препятствуют размножению болезнетворных микробов.

- Помогают синтезировать витамины (К, группа В), а также белки.

- Усиливают всасывание витамина D.

Роль бактерий этого вида велика, без них невозможно нормальное пищеварение и усвоение питательных веществ.

Условно-патогенные бактерии. В составе здоровой микрофлоры присутствуют бактерии, которые относятся к условно-патогенным. Эти бактерии могут годами жить на коже, в носоглотке или кишечнике человека и не вызывать инфекций. Но при благоприятных условиях (ослабление иммунитета) их количество вырастает и становится угрозой.

Простым примером условно-патогенной бактерии является золотистый стафилококк - он приводит к более 100 заболеваниям. При этом у большинства людей в различных анализах эта бактерия обнаруживается, но болезни не вызывает.

Среди других представителей вида условно-патогенных микробов стрептококки, кишечная палочка, хеликобактер пилори (способна вызывать язвы и гастриты, но у 90% людей живет как часть здоровой микрофлоры).

Избавляться от таких видов бактерий не имеет смысла, поскольку они широко распространены в окружающей среде. Единственным способом профилактики инфекций является укрепление иммунитета и защита организма от дисбактериоза.

Патогенные бактерии ведут себя иначе - их наличие в организме всегда означает развитие инфекции. Даже маленькая колония способна принести вред.

- Эндотоксины - яды, образующиеся при разрушении клетки.

- Экзотоксины - яды, которые бактерия вырабатывает в процессе жизнедеятельности. Это самые опасные вещества, которые приводят к смертельной интоксикации.

Лечение таких инфекций направлено на уничтожение болезнетворных бактерий на снятие отравления., которое они вызвали. Причем в случае заражения такими микробами, как столбнячная палочка, именно введение анатоксина является основой терапии. Другие известные бактерии: сальмонелла, синегнойная палочка, гонококк, бледная трепонема, шигелла, туберкулезная палочка.

Классы бактерий. Ученые разделяют бактерии по многим признакам, по типу строения, способности к передвижению и другим особенностям. Однако наиболее важными остаются классификации по Граму и по типу дыхания.

- Анаэробные - те, которые живут без кислорода.

- Аэробные - те, которым нужен кислород.

Особенностью анаэробных бактерий - их способность жить в средах, где другие не выживают. Наиболее опасные глубокие загрязненные раны, в которых бактерии развиваются быстро.

- Прогрессирующий некроз ткани.

- Подкожные нагноения.

- Абсцессы.

- Внутренние поражения.

К анаэробам принадлежат бактерии, вызывающие столбняк, газовую гангрену, токсические поражения желудочно-кишечного тракта. Также анаэробный класс бактерий включает условно-патогенные микробы, которые живут на коже и в кишечнике. Опасными они становятся при попадании в открытую рану.

- Туберкулезная палочка.

- Холерный вибрион.

- Палочка туляремии.

Бактерии способны жить и при маленьком уровне кислорода. Они называются факультативно аэробными, ярким примером группы являются сальмонелла и кокки (стрептококк, стафилококк).

Грамположительные и грамотрицательные бактерии

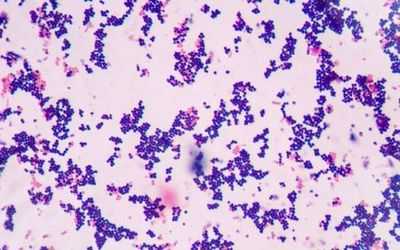

В 1884 году датский врач Ганс Грам открыл, что разные бактерии по-разному окрашиваются под воздействием метиленового фиолетового. Одни сохраняют цвет после промывания, другие утрачивает его.

- Грамотрицательные (Грам−) - обесцвечивающиеся.

- Грамположительные (Грам+) - окрашивающиеся.

Окрашивание анилиновыми красителями - простая технология, которая дает возможность быстро выявлять характеристики мембранной стенки бактерии. У тех микробов, которые не окрашиваются по Граму, она более мощная и прочная, а значит, и бороться с ними сложнее. Грамотрицательные бактерии, прежде всего, более устойчивы к антителам, которые вырабатывает иммунная система человека.

К этому классу принадлежат микробы, вызывающие такие болезни:

- Сифилис.

- Лептоспироз.

- Хламидиоз.

- Менингококковая инфекция.

- Гемофильная инфекция

- Бруцеллез.

- Легионеллез.

- Стафилококк.

- Стрептококк.

- Клостридии (возбудители ботулизма и столбняка).

- Листерии.

- Дифтерийная палочка.

1.3 Интересные факты о бактериях

Ученые открыли структуру упаковки светочувствительных молекул зеленых бактерий, помогающую организмам чрезвычайно эффективно перерабатывать солнечный свет в химическую энергию, необходимую им для жизни. Открытие может в будущем привести к созданию нового поколения солнечных батарей, считают авторы исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Зеленые бактерии, ставшие предметом исследования ученых, используют энергию света для переработки соединений серы или железа, подобно тому, как растения используют солнечный свет в фотосинтезе. При этом организмы вынуждены довольствоваться очень ограниченным количеством солнечного света, так как живут они в водах горячих гидротермальных источников или в морях на глубине более 100 метров.

Японские специалисты создали первый в мире микродвигатель, который приводится в действие бактериями. Его главный вращающийся компонент имеет диаметр 20 миллионных метра.

Бактерия и бацилла - это одно и то же. Первое слово - греческого происхождения, а второе - латинского.

Существуют бактерии, которые помогают чистить зубы. Ученые из шведского Каролинского института скрестили эти бактерии с обычными йогуртовыми и теперь пытаются сделать трансгенный йогурт, который позволит нам не чистить зубы.

Общий вес бактерий, живущих в организме человека, составляет 2 килограмма.

Во рту человека около 40 000 бактерий. Во время поцелуя от одного человека другому передается 278 различных культур бактерий. К счастью, 95 процентов из них не представляют опасности.

Классификация микроорганизмов

1.2. Классификация микроорганизмов

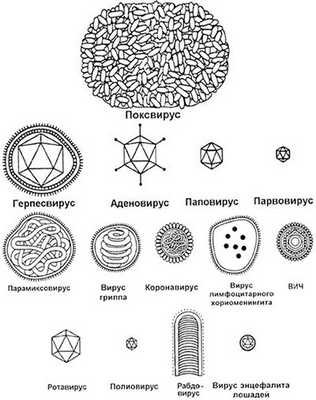

Современная классификация (группировка) микроорганизмов была предложена в 1980 г. амери-канским микробиологом Берджи. По этой классификации весь мир микробов делится на три царства: бактерии, грибы, вирусы.

Кто же это такие? Чтобы это выяснить, я обратилась в школьную библиотеку, где наш библиотекарь помогла мне поработать с литературой в поисках ответа.

Название микроорганизмы произошло от латинского слова микрос - малый. Следовательно, микроорганизмы (микробы) - одноклеточные организмы размером менее 0,1 мм., которые невозможно увидеть невооруженным глазом.

появились на Земле за много миллиардов лет до появления человека! Они имеют разнообразную форму. Некоторые неподвижны, а у других имеются реснички или жгутики, при помощи которых они передвигаются.

Большинство микробов дышат воздухом - это аэробы.

Для других воздух вреден - это анаэробы.

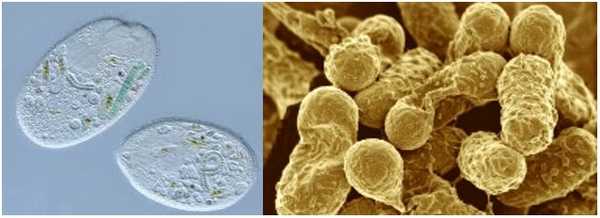

В мировой классификации микробы делят на патогенные (болезнетворные) и непатогенные микробы. К ним относятся бактерии, вирусы, низшие микроскопические грибы (мукор, дрожжи) и водоросли, простейшие ( ).

| Бактерии |  |

| Вирусы |  |

| Одноклеточные грибы |  |

| Сине-зелёные водоросли |  |

| Простейшие |  |

Из уроков окружающего мира я узнала, что бактерии, ранее считавшиеся микроскопическими растениями, сейчас выделены в самостоятельное царство Бактерии - одно из четырех в нынешней системе классификации наряду с растениями, животными, грибами [11].

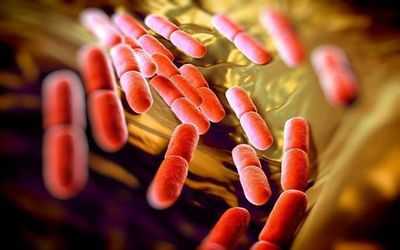

(др. греч. - палочка) - это одноклеточные микроорганизмы, характеризующиеся клеточными сходствами, имеющие разнообразную форму: шаровидные - кокки, палочковидные - бациллы, изогнутые - вибрионы, спиральные - спириллы, в виде цепочки - стрептококки, в виде гроздей - стафилококки ( ).

| Название бактерии | Форма бактерии | Изображение бактерии |

| Кокки | Шарообразная | |

| Бацилла | Палочковидная | |

| Вибрион | Изогнутая, в виде запятой | |

| Спирилла | Спиралевидная | |

| Стрептококки | Цепочка | |

| Стафилококки | Грозди | |

| Диплококки | Две круглые бактерии, заключенные в одну капсулу |

В настоящее время описано около десяти тысяч видов бактерий. Изучением бактерий занимается раздел микробиологии бактериология.

(лат. virus яд) - самые примитивные организмы на земле размером 20-300 нм. Воспроизводятся только внутри живых клеток организма. Не имеют клеточного строения. В свободном состоянии в них не происходят никакие обменные процессы.

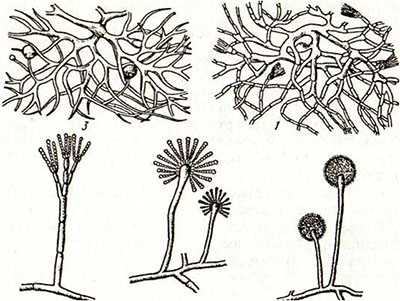

(низшие) это одноклеточные грибы. К таким грибам относится известная всем белая плесень (гриб мукор). Такой гриб часто развивается на хлебе или овощах и выглядит сначала как вата - белое пушистое вещество, которое постепенно превращается в черное. Несмотря на то, что в быту мукор вызывает порчу, в природе он играет полезную функцию, разлагая отмершие организмы.

Особую нишу в микробиологических исследованиях занимают - группа одноклеточных грибов, обитающие в жидкой среде, богатых органическими веществами, использующиеся в бродильных процессах.

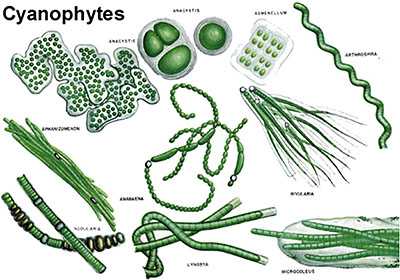

(цианобактерии) - тип древнейших крупных бактерий, способных к фотосинтезу, сопровождающемуся выделением кислорода.

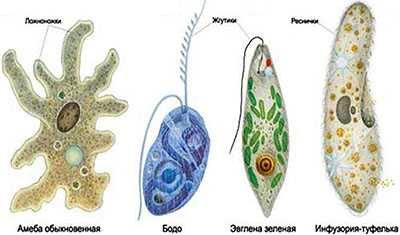

- множество разнообразных организмов, тело которых состоит из одной клетки (инфузория, амеба, эвглена зеленая. ).

Таким образом, согласно рассмотренной мной классификации существует огромное количество микроорганизмов, которые существуют, и размножаются в комфортных для каждого вида условиях. Каждый вид микроорганизмов будет зависеть от среды обитания и выполнять определенные функции.

Принципы систематики и классификации бактерий

Систематика занимается описанием видов организмов, выяснением степени родственных отношений между ними и объединением в классификационные единицы (таксоны). Классификация - составная часть систематики. Она сводится к распределению организмов в соответствии с их признаками по различным таксонам. Таксономия-наука о принципах и методах распределения (классификации) организмов в иерархическом плане. Основной таксономической единицей в биологии является вид.

Крупные таксономические единицы: род, семейство, порядок, класс. Дополнительные категории: подрод, подтип, подпорядок, подкласс.

Вид - группа близких, между собой организмов, имеющих общий корень происхождения, на данном этапе эволюции, характеризуются определёнными морфологическими, биохимическими и физиологическими признаками, обособленным отбором от других видов и приспособлены к определённой среде обитания.

Специфические особенности микроорганизмов, ряд признаков и свойств используют для их классификации:

1.Морфологические признаки - величина, форма и характер взаиморасположения.

2. Тинкториальные свойства- способность окрашиваться различными красителями. Важный признак отношение к окраске по Граму, которое зависит от структуры и химического состава клеточной стенки. При разрушении клеточной стенки или утрате (в случае L- трансформации) они становятся грамотрицательные. По этому признаку все бактерии делятся на грамотрицательные (окрашиваются в красный цвет) и грамположительные (окрашиваются в фиолетовый цвет) .

3 Культуральные свойства- особенности роста бактерий на жидких и полтных питательных средах. Рост на жидких средах с образованием пленки, осадка, помутнения.

Рост на плотных питательных средах в виде колоний, представляется возможным определить: форму, размеры, края колоний, поверхность, прозрачность и другие свойства.

В микробиологии используют специальные термины:

Ø Колония- видимая простым глазом изолированная структура, образующиеся в результате размножения и накопления бактерии за определённый срок инкубации.

Ø Срок инкубации - время роста бактерий.

Колония образуется из одной родительской клетки или нескольких идентичных клеток. Пересевом из изолированной колонии может быть получена чистая культура возбудителя.

Ø Культура - Вся совокупность бактерий выросших на плотной или жидкой питательной среде.

Ø Чистая культура возбудителя- один вид бактерий выросших на плотной питательной среде. Во избежание диагностических ошибок в бактериологии изучают свойства только чистых однородных культур.

Ø Штамм- конкретный образец данного вида.

4.Подвижность бактерий - различают подвижные и неподвижные.Подвижные подразделяются на ползающие или скользящие, плавающие, передвигающиеся волнообразно.

5. Спорообразование - Форма и характер расположения спор в клетке.

6.Физиологические свойства - способы питания , тип дыхания, рост и размножение.

7.Биохимические свойства - способность ферментировать (расщеплять) углеводы, протеолитическая активность, образование индола, сероводорода.

8.Геносистиматика- Изучение нуклеотидного состава ДНК и характеристик генома. Точный метод установления генетического родства между бактериями является определение степени гомологии ДНК.Чем больше идентичных генов, тем выше степень гомологии ДНК и ближе генетическое родство.Метод молекулярной гибридизации ДНК-ДНКиспользуется для систематики бактерий. Если диапазон гомологии ДНК от 60 до 100% определяют принадлежность к одному и тому же виду, степень гомологии от 40 до 60%- к разным родам.

Бактерии — общая характеристика. Классификация, строение, питание и роль бактерий в природе

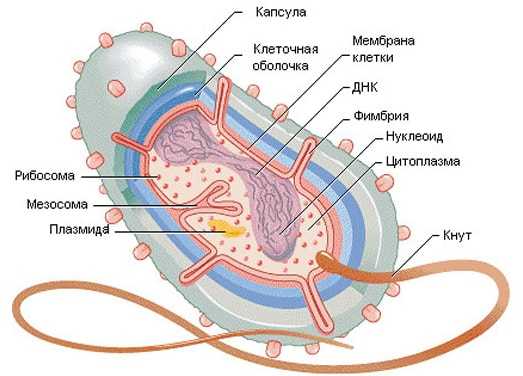

Бактерии это самый древний организм на земле, а также самый простой в своем строении. Он состоит всего из одной клетки, которую можно увидеть и изучить только под микроскопом. Характерным признаком бактерий является отсутствие ядра, вот почему бактерии относят к прокариотам.

Некоторые виды образовывают небольшие группы клеток, такие скопления могут быть окружены капсулой (чехлом). Размер, форма и цвет бактерии сильно зависит от окружающей среды.

По форме бактерии различаются на: палочковидные (бациллы), сферические (кокки) и извитые (спириллы). Встречаются и видоизмененные - кубические, С-образные, звездчатые. Их размеры колеблются от 1 до 10мкм. Отдельные виды бактерий могут активно передвигаться при помощи жгутиков. Последние иногда превышают размер самой бактерии в два раза.

Для движения бактерии используют жгутики, количество которых бывает различное - один, пара, пучок жгутиков. Расположение жгутиков также бывает разным - с одной стороны клетки, по бокам или равномерно распределены по всей плоскости. Также одним из способов передвижения считается скольжение благодаря слизи, которой покрыт прокариот. У большинства внутри цитоплазмы есть вакуоли. Регулировка ёмкости газа в вакуолях помогает им двигаться в жидкости вверх или вниз, а также перемещаться по воздушных каналах почвы.

Ученые открыли более 10 тысяч разновидностей бактерий, но по предположениям научных исследователей в мире существует их более миллиона видов. Общая характеристика бактерий дает возможность определиться с их ролью в биосфере, а также изучить строение, виды и классификацию царства бактерий.

Места обитания

Простота строения и быстрота адаптации к окружающим условиям помогла бактериям распространиться в широком диапазоне нашей планеты. Они существуют везде: вода, почва, воздух, живые организмы - всё это максимально приемлемое место обитания для прокариотов.

Бактерии находили как на южном полюсе, так и в гейзерах. Они есть на океанском дне, а также в верхних слоях воздушной оболочки Земли. Бактерии живут везде, но их количество зависит от благоприятных условий. К примеру, большая численность видов бактерий проживает в открытых водоемах, а также почве.

Особенности строения

Клетка бактерии отличается не только тем, что в ней нет ядра, но и отсутствием митохондрий и пластид. ДНК данного прокариота находится в специальной ядерной зоне и имеет вид замкнутого в кольцо нуклеоида. У бактерии строение клетки состоит из клеточной стенки, капсулы, капсулоподобной оболочки, жгутиков, пили и цитоплазматичной мембраны. Внутреннее строение оформляют цитоплазма, гранулы, мезосомы, рибосомы, плазмиды, включения и нуклеоид.

Клеточная стенка бактерии выполняет функцию обороны и опоры. Вещества могут свободно протекать сквозь неё, благодаря проницаемости. Данная оболочка имеет в своем составе пектин и гемицеллюлозу. Некоторые бактерии выделяют особую слизь, которая может помочь защититься от пересыхания. Слизь формирует капсулу - полисахарид по химическому составу. В такой форме бактерия способна переносить даже очень большие температуры. Также она выполняет и другие функции, к примеру слипание с любыми поверхностями.

На поверхности клетки бактерии находятся тонкие белковые ворсинки - пили. Их может быть большая численность. Пили помогают клетке передавать генетический материал, а также обеспечивают слипание с другими клетками.

Под плоскостью стенки находится трехслойная цитоплазматичная мембрана. Она гарантирует транспорт веществ, а также имеет немалую роль в образовании спор.

Цитоплазма бактерий на 75 процентов произведена из воды. Состав цитоплазмы:

- Рыбосомы;

- мезосомы;

- аминокислоты;

- ферменты;

- пигменты;

- сахар;

- гранулы и включения;

- нуклеоид.

Обмен веществ у прокариотов возможен, как с участием кислорода, так и без его него. Большая их часть питаются уже готовыми питательными веществами органического происхождения. Очень мало видов способны сами синтезировать органические вещества из неорганических. Это сине-зеленые бактерии и цианобактерии, которые отыграли немалую роль в формировании атмосферы и насыщении её кислородом.

Размножение

В условиях, благоприятных для размножения, оно осуществляется почкованием или вегетативно. Бесполое размножение происходит в такой последовательности:

- Клетка бактерии достигает максимального объема и содержит необходимый запас питательных веществ.

- Клетка удлиняется, посередине появляется перегородка.

- Внутри клетки происходит дележ нуклеотида.

- ДНК основная и отделенная расходятся.

- Клетка делится пополам.

- Остаточное формирование дочерних клеток.

При таком способе размножения нету обмена генетической информацией, поэтому все дочерние клетки будут точной копией материнской.

Процесс размножения бактерий в неблагоприятных условиях более интересен. О способности полового размножения бактерий ученые узнали сравнительно недавно - в 1946 году. У бактерий нет разделения на женские и половые клетки. Но ДНК у них встречается разнополое. Две такие клетки при приближении друг к другу образовывают канал для передачи ДНК, происходит обмен участками - рекомбинация. Процесс довольно длительный, результатом которого являются две совершенно новые особи.

Большинство бактерий очень сложно увидеть под микроскопом, так как они не имеют своей окраски. Немногие разновидности имеют пурпурный или зеленый окрас, благодаря содержанию в них бактериохлорофилла и бактериопурпурина. Хотя если рассматривать некоторые колонии бактерий, становится ясно, что они выделяют окрашиваемые вещества в среду обитания и приобретают яркую окраску. Для того, чтобы подробней изучать прокариотов, их окрашивают.

Фотографии бактерий под микроскопом

Классификация

Классификация бактерий может быть основана на таких показателях, как:

- Форма

- способ передвижения;

- способ получения энергии;

- продукты жизнедеятельности;

- степень опасности.

По способу питания бывают бактерии автотрофы или гетеротрофы. Автотрофные бактерии пребывают в основном в почве. Гетеротрофы различают такие, как: симбионты, паразиты и сапрофиты.

Бактерии симбионты живут в содружестве с иными организмами.

Бактерии паразиты ничего не производят, поэтому питаются тем, что произвел организм хозяина, либо питается тканями другого организма.

Бактерии сапрофиты проживают на уже отмерших организмах, продуктах и органических отходах. Они способствуют процессам гниения и брожения.

Гниение очищает природу от трупов и других отходов органического происхождения. Без процесса гниения не было бы круговорота веществ в природе. Так в чем же состоит роль бактерий в круговороте веществ?

Бактерии гниения — это помощник в процессе расщепления белковых соединений, а также жиров и других соединений, содержащих в себе азот. Проведя сложную химическую реакцию, они разрывают связи между молекулами органических организмов и захватывают молекулы белка, аминокислот. Расщепляясь, молекулы высвобождают аммиак, сероводород и другие вредные вещества. Они ядовиты и могут вызывать отравление у людей и животных.

Бактерии гниения быстро размножаются в благоприятных для них условиях. Так как это не только полезные бактерии, но и вредные, то чтобы не допустить преждевременного гниения у продуктов, люди научились их обрабатывать: сушить, мариновать, солить, коптить. Все эти способы обработки убивают бактерии и не дают им размножаться.

Бактерии брожения при помощи ферментов способны расщеплять углеводы. Эту способность люди заметили еще в древние времена и используют такие бактерии для изготовления молочнокислых продуктов, уксусов, а также других продуктов питания до сих пор.

Кроме полезных, существуют также и патогенные бактерии. Их жизнедеятельность базируется на паразитизме в организме животных, растений и даже человека. Они вызывают серьезные инфекционные болезни, примером может служить туберкулез, сифилис, язву (сибирскую и язву желудка), дифтерию, чуму и многие другие не менее тяжелые заболевания.

Бактерии, трудясь в совокупности с другими организмами, делают очень важную химическую работу. Очень важно знать какие есть виды бактерий и какую пользу или вред приносят для природы.

Значение в природе и для человека

Выше уже отмечалось большое значение многих видов бактерий (при процессах гниения и различных типах брожения), т.е. выполнение санитарной роли на Земле.

Бактерии также играют огромную роль в круговороте углерода, кислорода, водорода, азота, фосфора, серы, кальция и других элементов. Многие виды бактерий способствуют активной фиксации атмосферного азота и переводят его в органическую форму, способствуя повышению плодородия почв. Особо важное значение имеют те бактерии, которые разлагают целлюлозу, являющиеся основным источником углерода для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов.

Сульфатредуцирующие бактерии участвуют в образовании нефти и сероводорода в лечебных грязях, почвах и морях. Так, насыщенный сероводородом слой воды в Черном море является результатом жизнедеятельности сульфатредуцирующих бактерий. Деятельность этих бактерий в почвах приводит к образованию соды и содового засоления почвы. Сульфатредуцирующие бактерии переводят питательные вещества в почвах рисовых плантаций в такую форму, которая становится доступной для корней этой культуры. Эти бактерии могут вызывать коррозию металлических подземных и подводных сооружений.

Благодаря жизнедеятельности бактерий почва освобождается от многих продуктов и вредных организмов и насыщается ценными питательными веществами. Бактерицидные препараты успешно используются для борьбы с многими видами насекомых-вредителей (кукурузным мотыльком и др.).

Многие виды бактерий используются в различных отраслях промышленности для получения ацетона, этилового и бутилового спиртов, уксусной кислоты, ферментов, гормонов, витаминов, антибиотиков, белково-витаминных препаратов и т.д.

Без бактерий невозможны процессы при дублении кожи, сушке листьев табака, выработке шелка, каучука, обработке какао, кофе, мочении конопли, льна и других лубоволокнистых растений, квашении капусты, очистке сточных вод, выщелачивании металлов и т.д.

Читайте также:

- Бактерии. Прокариоты. Эукариоты. Различия между прокариотической и эукариотической клетками. Архебактерии. Эубактерии.

- Антидоты (противоядния) для лечения отравлений и их запасы в больницах

- Факторы влияющие венозный возврат. Циркуляторное давление наполнения

- Что удивляет мужчин в поведении женщин? Как понять женщин?

- Синдром Пайла (Pyle)