Внутриротовые аппараты. Составные части ортопедических аппаратов.

Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 21.01.2026

К настоящему времени для лечения переломов челюстных костей предложено большое количество приспособлений, ортопедических шин и аппаратов. При этом аппараты различной конструкции могут иметь одно и то же лечебное назначение. Все это обусловило необходимость в классификации ортопедических аппаратов, в соответствии с показаниями к их применению, способом фиксации, технологией изготовления.

Челюстно-лицевые аппараты разделяют:

По лечебному и функциональному назначению:

Кортопедическим (консервативным) методам иммобилизации относятся временные аппараты для оказания первой помощи (транспортная иммобилизация и постоянные аппараты, используемые для оказания специализированной врачебной помощи и при лечении в стационаре (лечебная иммобилизация);

По лечебному назначению.

а) основные аппараты, т.е. имеющие самостоятельное лечебное значение (например, фиксирующие, репонирующие, замещающие, комбинированные профилактические);

б) вспомогательные аппараты применяемые при костной и кожной пластике, когда основным видом лечебной помощи будет оперативное вмешательство (к ним относятся: фиксирующие - для удержания отломков после оперативного вмешательства и формирующие - служащие опорой для пластического материала или формирующие протезное ложе для постоянных протезов;

По функциональному назначению:

а) фиксирующие аппараты (удерживающие), удерживают отломки челюсти в правильном положении, обеспечивают их неподвижность;

б) репонирующие аппараты (исправляющие или перемещающие), подразделяются на аппараты механического и функционального действия, (направляющие), постепенно устанавливают отломки челюсти в правильное положение, применяются в том случае, когда невозможно произвести одномоментную репозицию;

в) формирующие аппараты применяются при пластике мягких тканей лица для временного поддержания формы лица, создания жесткой опоры, предупреждения рубцовых изменений мягких тканей и их последствий (смещение фрагментов за счет стягивающих сил, деформация протезного ложа и др.).

г) замещающие аппараты (резекционные и разобщающие) применяются для замещения дефекта челюстей и восстановления их формы и функции;

д) комбинированные аппараты (многофункциональные);

е) профилактические аппараты (аппараты для механотерапии, боксерская каппа, ограничители открывания рта) применяются для предупреждения травм челюстно-лицевых травм и их последствий;

По способу фиксации и месту расположения:

Съемные и несъемные;

а) внутриротовые; б) внеротовые; в) внутри-внеротовые; г) одночелюстные; д) двучелюстные; е) назубные; ж) надесневые; з) зубонадесневые; е) накостные.

По технологии и материалам изготовления:

Стандартные и индивидуально изготовленные (внелабораторного и лабораторного и изготовления);

а) полимерные (пластмасса, композит, полиамидная нить);

б) металлические (гнутые, литые, паяные, сочетанные);

в) комбинированные (пластмасса и металл, пластмасса и полиамидная нить, металл и композит и др.).

Ортопедические аппараты

Все ортопедические аппараты целесообразно разделить на группы в соответствии с их назначением, способом фиксации и технологией изготовления.

В соответствии с назначением различают следующие ортопедические аппараты: иммобилизующие; репонирующие; репонирующие и иммобилизующие; формирующие; корригирующие; резекционные; протезы челюстей и лица.

По месту прикрепления аппараты подразделяют на внутриротовые (одночелюстные, двучелюстные и межчелюстные); внеротовые, внутривнеротовые (верхнечелюстные, нижнечелюстные). Внутриротовые аппараты располагают в полости рта и укрепляют на зубах и альвеолярном отростке, внеротовые - вне полости рта на тканях лица и головы. К внутривнеротовым относят аппараты, одна часть которых фиксирована внутри полости рта, а другая - вне ее.

По способу изготовления аппараты и шины, применяемые в челюстно-лицевой ортопедии, могут быть стандартными и индивидуальными. Индивидуальные аппараты изготавливает врач непосредственно у операционного стола (кресла) или в зуботехнической лаборатории. Аппараты и шины могут быть сделаны из пластмассы и сплавов металлов. Последние бывают гнутыми, литыми, паяными и комбинированными.

Формирующие аппараты

Формирующие аппараты предназначены для временного поддержания формы лица, создания жесткой опоры, предупреждения рубцовых изменений мягких тканей и их последствий (смещение фрагментов за счет стягивающих сил, деформации протезного ложа). Они применяются до восстановительных хирургических вмешательств и в их процессе.

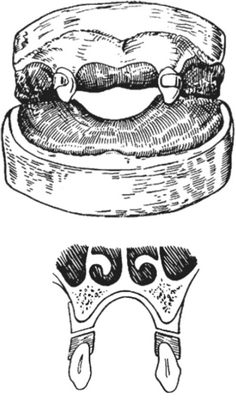

По конструкции аппараты могут быть очень разнообразными в зависимости от области повреждения и ее анатомо-физиологических особенностей. В конструкции формирующего аппарата можно выделить формирующую часть и фиксирующие приспособления (рис. 12.56).

Рис. 12.56. Формирующий аппарат А.И. Бетельмана

Фиксирующая часть укреплена на верхних зубах, а формирующая часть расположена между фрагментами нижней челюсти.

С помощью формирующих аппаратов создается также ложе для съемных протезов на беззубой челюсти при операциях, направленных на улучшение фиксации протеза.

Замещающие аппараты

После резекции челюстей или при дефектах челюстей травматического происхождения применяют аппараты (протезы), замещающие утраченные ткани.

Различают непосредственное, ближайшее и отдаленное протезирование.

Непосредственное протезирование - вид протезирования, при котором протез накладывают на протезное ложе сразу же после операции или не позднее 24 ч после ее окончания. Это один из этапов ортопедического лечения. Он соответствует определенному периоду течения раневого процесса. Когда рана заживет и альвеолярный отросток после удаления зубов подвергнется инволюции, непосредственный протез заменяют постоянным. Часто непосредственный протез называют иммедиат-протезом.

Ближайшее протезирование проводят не позднее 2 недель с момента операции, т.е. в период заживления и эпителизации раны.

Отдаленное протезирование проводят в поздние сроки, т.е. тогда, когда заживет послеоперационная рана, исчезнут все явления, связанные с воспалением, и закончится формирование протезного ложа вследствие атрофии костной ткани и эпителизации раневой поверхности мягких тканей в течение 1-2 месяцев.

К замещающим аппаратам относятся также ортопедические приспособления, применяемые при дефектах нёба. Это прежде всего защитная пластинка, которая используется при пластике нёба, и обтураторы, применяемые при врожденных и приобретенных дефектах нёба.

Защитная нёбная пластинка используется при радикальной операции по поводу врожденной расщелины твердого и мягкого нёба с целью защиты швов и тампонов от инфицирования со стороны полости рта, иммобилизации лоскутков нёба в новом положении, поддержки тампонов и формирования нёбного свода. Она представляет собой базисную пластинку, покрывающую все твердое и мягкое нёбо. Пластинка в виде каппы покрывает зубы, доходя с вестибулярной стороны лишь до десневого края. Каппа в данном случае является удерживающей частью защитной пластинки. Изготавливают пластинку по определенной методике.

Иммобилизирующие (фиксирующие) аппараты

Для первичного заживления переломов костей необходимо обеспечить функциональную стабильность отломков. Прочность фиксации зависит от конструкции аппарата и его фиксирующей способности. Существует много конструкций фиксирующих аппаратов (рис. 12.46). Они являются основным средством консервативного лечения повреждений челюстно-лицевой области. Большинство из них применяется при лечении переломов челюстей и лишь отдельные - при костной пластике.

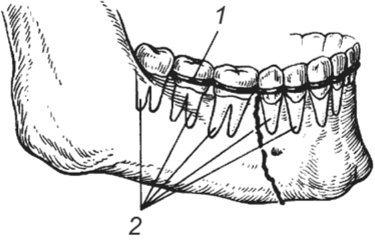

Рассматривая ортопедический аппарат как биотехническую систему, в нем можно выделить две основные части: шинирующую и собственно фиксирующую. Последняя обеспечивает связь всей конструкции аппарата с костью. Например, шинирующая часть назубной проволочной шины (рис. 12.47) состоит из проволоки, изогнутой по форме зубной дуги, и лигатурной проволоки для крепления проволочной дуги к зубам. Собственно фиксирующей частью конструкции являются зубы, обеспечивающие связь шинирующей части с костью.

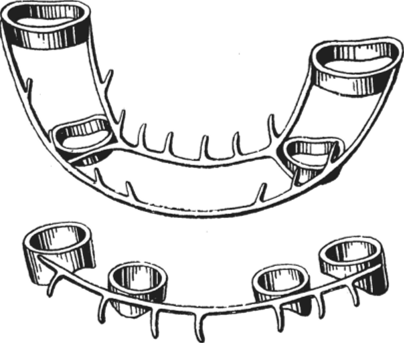

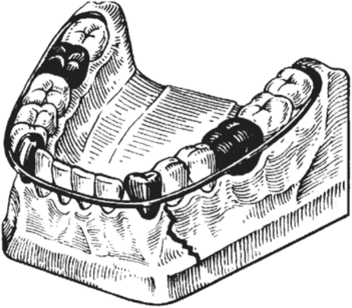

С точки зрения биомеханики наиболее оптимальной конструкцией считается назубная проволочная шина. Она крепится на кольцах (рис. 12.48) или на полных искусственных металлических коронках (рис. 12.49). Хорошая фиксирующая способность этой шины объясняется надежным, практически неподвижным соединением всех элементов конструкции. Шинирующая дуга припаяна к кольцу или металлической коронке, которая с помощью фосфат-цемента фиксируется на опорных зубах.

Шина Порта. Если поврежденная челюсть или обе челюсти не имеют зубов, то изготавливают специальную шину, имеющую в области передних зубов отверстие длиной 2,0-2,5 см и высотой 1,0-1,5 см (рис. 12.50) для приема пищи.

Рис. 12.46. Классификация фиксирующих аппаратов по М.З. Миргазизову

Рис. 12.47. Составные элементы назубной шины:

1 - шинирующая часть (проволочная дуга с лигатурой); 2 - собственно фиксирующая часть (корни зубов и периодонт)

Рис. 12.48. Шина на кольцах с крючками для вытяжения отломков

Рис. 12.49. Паяная шина

Рис. 12.50. Шина Порта:

а - заготовка шины из воска; б - нижняя часть шины, загипсованная в кювету; в - два звена кюветы; г, д - шина из воска, загипсованная полностью;

е - шина из пластмассы после выемки ее из кюветы; ж - готовая шина

Шина Гуннинга. В тех случаях, когда имеются один или несколько естественных зубов, не позволяющих ввести в полость рта одновременно наглухо соединенные верхнюю и нижнюю шины, применяют разборную шину, укрепляемую на зубах кламмерами (рис. 12.51).

На окклюзионной поверхности нижней части шины делают шипы (из базисного материала), а на окклюзионной поверхности верхней части - углубления для них (или наоборот). Таким образом получаются замки. Обе части шины вводят в полость рта поочередно (причем шины входят в соответствующее углубление) и фиксируют подбородочной пращой.

Шина Збаржа. Эта шина относится к комбинированным фиксирующим аппаратам и применяется для фиксации отломков верхней челюсти. Шина состоит из двойной дуги - наружной и внутренней (рис. 12.52). Длина наружной дуги равна 140 мм. Внутренняя дуга разделена по средней линии. Благодаря этому внутреннюю дугу (если необходимо) можно перегнуть, изменив ее.

Рис. 12.51. Шина Гуннинга

Рис. 12.52. Стандартная шина:

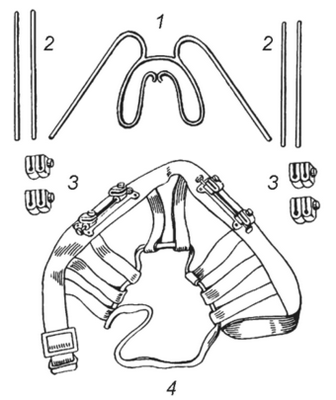

1 - шина-дуга; 2 - проволочные металлические стержни; 3 - зажимы; 4 - головная повязка

Внеротовая часть шины состоит из двух проволочных стержней диаметром 3,2 мм, которые отходят от наружной дуги внутриротовой части на уровне премоляров. Наружная часть стержней находится на

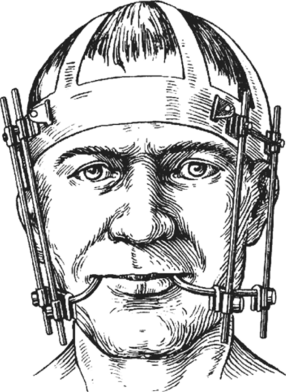

Рис. 12.53. Шина в собранном виде, укрепленная на голове

уровне линии, соединяющей угловые спайки ротовой щели с мочками ушных раковин (рис. 12.53).

Опорная головная повязка образована двойной тесьмой, имеющей ширину 3,0-3,5 см, к которой по верхнему краю пришиты 8 более узких сдвоенных тесемок. Каждая тесемка прострочена по всей длине, за исключением центрального конца, где оставлена петля. Через все петли пропускается шнур, которым сближаются концы тесемки. Таким образом, купол опорной повязки можно изменить в зависимости от размеров головы пациента. На боковых участках широкой тесьмы прикреплены опорные металлические планки с продольными осями. Закрепление вокруг головы широкой тесьмы производится с помощью пряжки.

Соединительное устройство состоит из 8 пар зажимов-хомутиков и 4 прямых стержней. Устройство хомутиков таково, что позволяет совершать движения в трех плоскостях. Зажатие всех стержней производится поворотом винтов на хомутиках. В головке каждого винта имеется отверстие, куда для удобства закручивания можно вводить любой стержень такого же диаметра, как и соединительные.

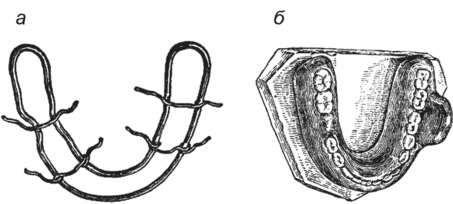

Шина Вебера. Для лечения переломов без смещения отломков и для долечивания переломов применяется зубонадесневая шина Вебера

Рис. 12.54. Шина Вебера: а - каркас шины; б - готовая шина

(рис. 12.54). Для большей прочности шины необходимо сделать проволочный каркас из стальной проволоки толщиной 0,5-1,0 мм, охватывающий всю зубную дугу и альвеолярный отросток с вестибулярной и язычной стороны.

Внутриротовые аппараты механического действия

Аппарат Энгля(рис. 26).Конструкция аппарат включает коронки или кольца на первые постоянные моляры (опорные элементы), вестибулярную ретракционную дугу (действующий элемент), втулок, припаянных с оральной поверхности горизонтально (вспомогательные элементы).

Согласно классификации Ф.Я. Хорошилкиной это механически действующий аппарат, одночелюстной, назубной, комбинированный по способу фиксации, дуговой по виду конструкции, с реципрокной или стационарной опорой. Если на дуги Энгля, укрепленные на верхнем и нижнем зубных рядах, воздействуют пружинной или резиновой тягой, то такой двучелюстной аппарат оказывает межчелюстное действие.

Известны три основные разновидности аппарата: скользящая, экспансивная (пружинящая) и стационарная дуги.

Скользящая дуга Энгля работает в сагиттальной плоскости. Ее действующим элементом, кроме вестибулярной ретракционной дуги, является эластическая тяга. За счет этого дуга может использоваться для сокращения зубного ряда и орального наклона вестибулярно расположенных зубов. Сокращение же зубного ряда достигается либо с закрытием трем и диастем, либо с удалением отдельных зубов по показаниям. Натяжение тяги осуществляется между втулками и крючками вестибулярной дуги.

Стационарная дуга Энгля. Используется для перемещения отдельных зубов или их групп. При одновременном использовании двух стационарных аппаратов с межчелюстными резиновыми тягами может вызывать сагиттальные, вертикальные и трансверзальные перемещения. Особенностью аппарата является то, что она изгибается по форме зубного ряда, контактируя с вестибулярными поверхностями правильно расположенных зубов. Аномалийно расположенные зубы притягиваются к дуге лигатурами. Перед этим при необходимости на них можно изготовить кольца с вспомогательными элементами.

Экспансивная дуга Энгля может использоваться в двух плоскостях: в вертикальной и трансверзальной. Тогда в отличие от стационарной дуги экспансивная дуга изгибается выше или ниже, уже или шире зубного ряда. В напряженном (согнутом) состоянии вводится во втулки и при распрямлении оказывает необходимое перемещение. При этом аномалийно расположенные зубы также привязываются к ней лигатурами.

Аппарат Эйнсворта(рис. 27).Аппарат состоит из вестибулярной пружинящей дуги, изготовленной из нержавеющей проволоки диаметром 0,9 - 1,2 мм. Она укрепляется в трубках, вертикально расположенных на вестибулярной поверхности опорных колец или коронок, фиксируемых на премолярах или молярах верхней челюсти. К небной поверхности последних припаяны касательные балочки, прилегающие к пришеечной части зубов, подлежащих смещению.

Принцип действия аппарата Эйнсворта основан на использовании механической силы. Развиваемой упругой дугой. Этот аппарат предназначен для лечения контракций челюстей в области клыков и премоляров. Он оказывает действие в трансверзальном, сагиттальном, вертикальном направлениях.

Трансверзальное - боковые зубы смещаются в щечную сторону под действием эластической тяги дуги. Для этого ее изгибают так, чтобы она располагалась на некотором расстоянии от зубов, подлежащих перемещению, и перед тем, как ввести в трубки, активируют ее путем выпрямления.

Благодаря упругости, дуга, стремясь возвратиться к первоначальной форме, увлекает за собой кольца, а те, в свою очередь, касательные балочки, которые перемещают зубы.

Сагиттальное - аппарат перемещает верхние фронтальные зубы дистально. Для перемещения зубов в дистальном направлении необходимо на дуге изогнуть П-образные петли. Средняя часть ее должна прилегать к лабиальным поверхностям зубов. Давление дуги, активированной сжатием петель, служит источником силы, перемещающей зубы в дорзальном направлении.

Вертикальное - аппарат производит укорачивание или удлинение фронтальных зубов. Перемещение зубов в этих направлениях достигается путем изготовления добавочных приспособлений в виде латунных колец с горизонтальными насечками, укрепленных на фронтальных зубах. В эти ретенционные пункты укладывается дуга. Активируя среднюю часть ее путем отгибания в вертикальном направлении, создают напряжения, передаваемые посредством колец на зубы, подлежащие смещению.

Сила тяги и давления, развиваемая этим аппаратом, действует непрерывно, увеличиваясь тотчас после активации дуги и ослабевая через несколько дней. Поэтому дугу необходимо периодически активировать. Величины сил, развиваемые дугой Эйнсворта, невелики, поэтому дозировка этих сил не имеет решающего значения.

Дуга Эйнсворта не требует применения лигатуры, и вследствие этого количество посещений больного значительно сокращается. Кроме того, силы, применяемые к смещаемым зубам, значительно меньше, чем тяга лигатуры при применении энглевских дуг.

Аппарат Айзенберга - Гербста(рис. 28).Аппарат состоит из коронок или колец, укрепленных на премолярах или молярах, от щечных поверхностей которых отходят горизонтальные балочки длиной 1 - 1,5 см. Свободные концы последних изогнуты в виде крючков, предназначены для укрепления резиновой тяги.

Принцип действия аппарата основан на использовании силы, развиваемой эластичной резиной, натянутой между крючками. Он предназначен для лечения деформаций во фронтальном участке. С помощью этого аппарата можно производить перемещения отдельных зубов и их групп в следующих направлениях:

1) сагиттальном - мезиально и дистально в том случае, если для перемещаемых зубов имеется достаточно места;

2) вертикальном - вверх и вниз, для чего изготовляют на зубы, подлежащие перемещению, кольца с горизонтальными насечками либо крючками, служащими ретенционными пунктами для резинового кольца.

Горизонтальные балочки также отгибаются в вертикальном направлении вверх и вниз в зависимости от вида деформации.

Для поворотов по вертикальной оси на зуб, подлежащий регулированию. Изготавливают кольцо с крючком для фиксации резиновой тяги. Так как сила тяги определяется растяжением резины, регулирование ее заключается в подборе резиновых колец нужной длины и толщины.

Аппарат Лури(рис. 29).Этот аппарат представляет собой вестибулярную, высоко расположенную над пришеечной частью зубов дугу с отростками.

Принцип действия аппарата основан на использовании механической силы, развиваемой пружинящими отростками. Она передается на зубы путем непосредственного контакта отростков с коронками этих зубов.

Давление, развиваемое аппаратом, незначительно. Терапевтический эффект достигается при пользовании этим аппаратом на протяжении длительного времени.

Сила давления отростков не превышает 20 г на 1 см 2 . Аппарат оказывает действие в сагиттальном направлении, смещая фронтальные зубы верхней челюсти дистально. Применяется как этап для лечения прогнатий.

Аппарат Поздняковой для перемещения отдельных зубов(рис. 30).При необходимости переместить клык в дистально-небное положение на первые моляры фиксируют коронку, с обеих сторон которой припаивают касательные, оканчивающиеся крючками, открытыми дистально в области первого премоляра. На клык укрепляется коронка, с обеих сторон которой также припаивают крючки. Между коронками натягивают резиновую тягу.

Для перемещения небно расположенных клыков на первом моляре укрепляется коронка, с припаянной к ней касательной балочкой с вестибулярной стороны зубного ряда до центрального резца включительно. На клык, подлежащий перемещению, фиксируется коронка с крючком, между коронкой с крючком и касательной фиксируется резиновое кольцо.

Аппараты Топеля - аппарат для выдвижения верхних фронтальных зубов в губном направлении(рис. 31). Состоит аппарат из съемной пластинки, которая фиксируется в полости рта с помощью коронок на премоляры или моляры. В переднем отделе пластинки по сагиттали вваривают две трубки, в которые входят стержни, имеющие Т-образную форму с припаянной к ним балочкой. В пластинке ближе к шейкам центральных резцов между трубками вварен крючок, открытый мезиально.

Межу стержнями и крючками натягивают резиновое кольцо. Резиновое кольцо в результате своей эластичности выдвигает вперед Т-образный стержень и, таким образом, смещает фронтальные зубы в губном направлении (рис. 31).

Аппарат Гербста - Кожохару(рис. 32).На первые постоянные моляры верхней и нижней челюстей готовят кольца с крючками, открытыми дистально. На фронтальные зубы верхней и нижней челюстей готовят кольца с крючками, открытыми на верхней челюсти вверх и на нижней челюсти вниз. Закрепив резиновую тягу на крючках, припаянных к кольцам на первых постоянных молярах, резину перебрасывают через крючки, припаянные к кольцам на фронтальных зубах противоположной челюсти. Таким образом, тяга осуществляет вертикальные и (или) сагиттальные перемещения.

Аппаратура А.М. Шварца(рис. 33).Шварц впервые систематизировал и описал различные конструкции съемных механически действующих одночелюстных пластиночных аппаратов с раздвижными винтами, поэтому их называют аппаратами Шварца. Они разделены на три основные группы: аппараты, расширяющие зубной ряд, аппараты, удлиняющие зубной ряд, аппараты, расширяющие и удлиняющие зубной ряд.

Применение в различных аппаратах этих приспособлений на опорных пластинках дает хороший терапевтический эффект. Кроме расширяющих винтов или пружин при необходимости в конструкцию аппаратов добавляют проволочные пружинящие элементы в виде вестибулярной дуги, протракционных или рукообразных пружин. Перемещающая сила возникает за счет упругости проволоки, винта, а, иногда, и лигатур.

С помощью аппаратов Шварца можно производить лечение диастем, повороты зубов, наклон их и перемещение с помощью упругой проволоки и различных приспособлений (трубки, крючки) к кольцам или коронкам. При этом лигатура почти не применяется. Аппаратами можно расширять зубные ряды, использовать их для межчелюстного вытяжения, лечения открытого прикуса.

Аппарат Каламкарова - для последовательного дистального перемещения моляров(рис. 34)

Представляет собой пластмассовую каппу на фронтальные зубы от премоляра до премоляра, металлические коронки на первые постоянные моляры, к которым с вестибулярной и оральной поверхности припаяны втулки. В трубки вводят концы двух отрезков от дуги Энгля с винтовой нарезкой и навинченными на них гайками.

Концы отрезков дуги располагают параллельно и закрепляют в каппе из пластмассы с вестибулярной и лингвальной сторон с таким расчетом, чтобы гайки находились около зубов, подлежащих перемещению. Для удобства пользования каппой на ее окклюзионную поверхность врач накладывает тонкий слой самотвердеющей пластмассы и получает отпечатки противостоящих зубов, при этом, последний зуб, покрытый коронкой, должен быть выключен из окклюзии. Зубы перемещают дистально, раскручивая гайки на ¼ оборота через день.

По принципу действия это аппарат механического действия, по способу и месту действия - одночелюстной, по виду опоры - стационарный, по месту расположения - внутриротовой, назубной, по способу фиксации - комбинированный, по виду конструкции - каппово-короночный, по назначению - лечебный.

Читайте также:

- Истерическая походка. Системная классификация нарушений функции ходьбы.

- Чем опасна аномальная жара для здоровья и как от нее спастись?

- Гипертиреоидизм

- Роль горизонтальной иммерсии при физической нагрузке. Газообмен при горизонтальной иммерсии

- Гидроцефалия после субарахноидального кровоизлияния. Факторы риска