Ятрогенные причины остановки сердца. Анафилактический шок и остановка сердца.

Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 28.01.2026

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Для корректной оценки результатов ваших анализов в динамике предпочтительно делать исследования в одной и той же лаборатории, так как в разных лабораториях для выполнения одноименных анализов могут применяться разные методы исследования и единицы измерения.

Шок: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

Шок - остро развивающееся, угрожающее жизни критическое состояние, которое является ответной реакцией организма на чрезвычайные раздражители и сопровождается нарушением деятельности центральной нервной системы, органов дыхания, системы кровообращения. При шоке сердечно-сосудистая система не способна обеспечить адекватное кровоснабжение органов и тканей, что приводит к гипоксии, нарушению метаболизма, развитию синдрома полиорганной недостаточности. Шок возникает при различных заболеваниях, повреждениях и патологических состояниях.

Причины шока

Пусковыми факторами развития шока могут быть внешние причины (травма, отравление, анафилактическая реакция) и внутренние - декомпенсация хронических болезней (ишемической и гипертонической болезни сердца, нарушения сердечного ритма), тромбоэмболические осложнения, нейроэндокринные нарушения (диабетический кетоацидоз, острая надпочечниковая недостаточность), желудочно-кишечные кровотечения, острая кишечная непроходимость.

Шок представляет собой динамический процесс, начинающийся с момента действия фактора агрессии, который приводит к системному нарушению кровообращения, и при прогрессировании нарушений заканчивающийся необратимыми повреждениями органов и смертью больного.

Эффективность компенсаторных механизмов, степень клинических проявлений и обратимость возникающих изменений позволяют выделить в развитии шока ряд последовательных стадий:

- компенсаторные реакции организма (со временем обычно исчерпываются);

- метаболические и электролитные нарушения вследствие гипоксии;

- последствия ишемии органов (полиорганная недостаточность).

- Гиповолемический (геморрагический) шок, характеризующийся уменьшением общего объема крови вследствие кровотечения, большой внешней или внутренней кровопотери, ожогов, обезвоживания.

- Распределительный (дистрибутивный) шок, который сопровождается расширением кровеносных сосудов:

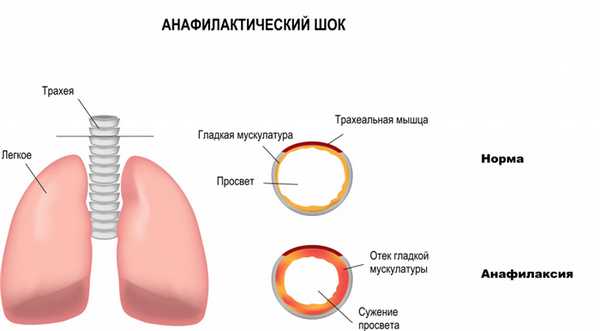

- анафилактический шок - вызванный падением сосудистого тонуса при острой аллергической реакции;

- септический шок - наблюдается при сепсисе или вызван токсинами стафилококков или стрептококков;

- нейрогенный шок - возникает как следствие выраженной спинальной травмы, инсульта, отека головного мозга, расширения сосудов в ответ на боль;

- шок, обусловленный гормональными нарушениями (острой недостаточностью надпочечников, тиреотоксическим кризом, гиперметаболической комой).

- Кардиогенный шок, характеризующийся нарушением работы сердца в результате острого инфаркта миокарда, нарушений сердечного ритма или дисфункции клапанов.

- Обструктивный шок характеризуется снижением сердечного выброса из-за физического препятствия кровотоку и встречается при напряженном пневмотораксе, синдроме повышенного внутрибрюшного давления, опухоли сердца и тромбах в полостях сердца, тромбоэмболии легочной артерии, острой легочной гипертензии в результате острой дыхательной недостаточности.

- со стороны кожи — бледность, охлаждение и потливость (при септическом шоке вначале кожа обычно сухая и теплая, а при обезвоживании — сухая и неэластичная), замедление капиллярного наполнения (после прекращения нажатия на ноготь побледнение исчезает через >2 с), цианоз, мраморность;

- со стороны ЦНС — чувство страха, беспокойство, спутанность сознания, психомоторное возбуждение, сонливость, ступор, кома, очаговый неврологический дефицит;

- со стороны почек — олигурия или анурия и другие симптомы острой почечной недостаточности;

- со стороны мышц — слабость;

- со стороны желудочно-кишечного тракта — тошнота, рвота, вздутие, ослабление или отсутствие перистальтики, кровотечение;

- со стороны печени — желтуха является редким симптом и возникает поздно или уже после вывода из шока;

- со стороны дыхательной системы — возможны различные нарушения функции дыхания; оно может вначале быть поверхностным и учащенным, затем замедленным, остаточным или апноэ; на фоне гиповентиляции легких может возникнуть острая дыхательная недостаточность.

Уменьшение общего объема крови (гиповолемический шок) наступает в результате кровотечения, обезвоживания (рвоты, диареи), полиурии, ожогов.

Депонирование крови в венозных бассейнах (распределительный, дистрибутивный шок) наблюдается при анафилаксии, острой надпочечниковой недостаточности, сепсисе, нейрогенных факторах.

Малый сердечный выброс (кардиогенный шок) возникает из-за несостоятельности насосной функции сердца, а также в результате обструкции венозного притока к сердцу или сердечного выброса (обструктивный шок).

Диагностика шока

Шок не оставляет времени для упорядоченного сбора информации и уточнения диагноза до начала лечения. В экстренном случае диагноз ставится на основе клинической картины. Дальнейшие диагностические исследования при шоке включают:

1. Исследование системы кровообращения:

- измерение артериального давления (инвазивное при продолжительном шоке);

- ЭКГ в 12 отведениях и постоянный мониторинг нарушений ритма, симптомов ишемии, инфаркта миокарда либо другого заболевания сердца;

ЭКГ представляет собой исследование, в основе которого - регистрация биопотенциалов сердца. Применяется для диагностики функциональной активности миокарда.

Кардиогенный шок

Кардиогенный шок - это крайняя степень проявления острой сердечной недостаточности, характеризующаяся критическим снижением сократительной способности миокарда и перфузии в тканях. Симптомы шока: падение АД, тахикардия, одышка, признаки централизации кровообращения (бледность, уменьшение кожной температуры, появление застойных пятен), нарушение сознания. Диагноз ставится на основании клинической картины, результатов ЭКГ, тонометрии. Цель лечения - стабилизация гемодинамики, восстановление сердечного ритма. В рамках неотложной терапии используются бета-блокаторы, кардиотоники, наркотические анальгетики, оксигенотерапия.

МКБ-10

Общие сведения

Кардиогенный шок (КШ) - острое патологическое состояние, при котором сердечно-сосудистая система оказывается неспособной обеспечить адекватный кровоток. Необходимый уровень перфузии временно достигается за счет истощаемых резервов организма, после чего наступает фаза декомпенсации. Состояние относится к IV классу сердечной недостаточности (наиболее тяжелая форма нарушения сердечной деятельности), летальность достигает 60-100%. Кардиогенный шок чаще регистрируется в странах с высокими показателями кардиоваскулярной патологии, слабо развитой профилактической медициной, отсутствием высокотехнологичной медпомощи.

Причины

В основе развития синдрома лежит резкое понижение сократительной способности ЛЖ и критическое уменьшение минутного выброса, что сопровождается недостаточностью кровообращения. В ткани не поступает достаточного количества крови, развиваются симптомы кислородного голодания, снижается уровень артериального давления, появляется характерная клиническая картина. КШ может отягощать течение следующих коронарных патологий:

- Инфаркт миокарда. Выступает основной причиной кардиогенных осложнений (80% всех случаев). Шок развивается преимущественно при крупноочаговых трансмуральных инфарктах с выходом из сократительного процесса 40-50% массы сердца. Не возникает при инфарктах миокарда с малым объемом пораженных тканей, поскольку оставшиеся неповрежденными кардиомиоциты компенсируют функцию погибших клеток миокарда.

- Миокардит. Шок, влекущий за собой смерть пациента, встречается в 1% случаев тяжелого инфекционного миокардита, вызванного вирусами Коксаки, герпеса, стафилококком, пневмококком. Патогенетический механизм - поражение кардиомиоцитов инфекционными токсинами, образование противокардиальных антител.

- Отравление кардиотоксическими ядами. К числу подобных веществ относится клонидин, резерпин, сердечные гликозиды, инсектициды, фосфорорганические соединения. При передозировке этих препаратов происходит ослабление сердечной деятельности, урежение ЧСС, падение минутного объема до показателей, при которых сердце неспособно обеспечить необходимый уровень кровотока.

- Массивная ТЭЛА. Закупорка крупных ветвей легочной артерии тромбом - тромбоэмболия ЛА - сопровождается нарушением легочного кровотока и острой правожелудочковой недостаточностью. Расстройство гемодинамики, обусловленное чрезмерным наполнением правого желудочка и застоем в нем, приводит к формированию сосудистой недостаточности.

- Тампонада сердца. Тампонада сердца диагностируется при перикардите, гемоперикарде, расслоении аорты, травмах грудной клетки. Скопление жидкости в перикарде затрудняет работу сердца ‒ это становится причиной нарушения кровотока и шоковых явлений.

Реже патология развивается при дисфункции папиллярных мышц, дефектах межжелудочковой перегородки, разрыве миокарда, сердечных аритмиях и блокадах. Факторами, повышающими вероятность сердечно-сосудистых катастроф, являются атеросклероз, пожилой возраст, наличие сахарного диабета, хроническая аритмия, гипертонические кризы, чрезмерные физические нагрузки у пациентов с кардиогенными заболеваниями.

Патогенез

Патогенез обусловлен критическим падением артериального давления и последующим ослаблением кровотока в тканях. Определяющим фактором выступает не гипотония как таковая, а уменьшение объема крови, проходящей по сосудам за определенное время. Ухудшение перфузии становится причиной развития компенсаторно-приспособительных реакций. Резервы организма направляются на обеспечение кровью жизненно-важных органов: сердца и головного мозга. Остальные структуры (кожа, конечности, скелетная мускулатура) испытывают кислородное голодание. Развивается спазм периферических артерий и капилляров.

На фоне описанных процессов происходит активация нейроэндокринных систем, формирование ацидоза, задержка ионов натрия и воды в организме. Диурез снижается до 0,5 мл/кг/час и менее. У больного выявляют олигурию или анурию, нарушается работа печени, возникает полиорганная недостаточность. На поздних стадиях ацидоз и выброс цитокинов провоцируют чрезмерную вазодилатацию.

Классификация

Заболевание классифицируется по патогенетическим механизмам. На догоспитальных этапах определить разновидность КШ не всегда представляется возможным. В условиях стационара этиология болезни играет решающую роль в выборе методов терапии. Ошибочная диагностика в 70-80% случаев оканчивается смертью пациента. Различают следующие варианты шока:

- Рефлекторный - нарушения вызваны сильным болевым приступом. Диагностируется при небольшом объеме поражения, т. к. выраженность болевого синдрома не всегда соответствует размерам некротического очага.

- Истинный кардиогенный - последствие острого ИМ с формированием объемного некротического очага. Сократительная способность сердца снижается, что уменьшает минутный объем. Развивается характерный комплекс симптомов. Смертность превышает 50%.

- Ареактивный - наиболее опасная разновидность. Сходен с истинным КШ, патогенетические факторы выражены сильнее. Плохо поддается терапии. Летальность - 95%.

- Аритмогенный - прогностически благоприятен. Является результатом нарушения ритма и проводимости. Возникает при пароксизмальной тахикардии, АВ блокадах III и II степени, полных поперечных блокадах. После восстановления ритма симптомы исчезают в течение 1-2 часов.

Патологические изменения развиваются ступенчато. Кардиогенный шок имеет 3 стадии:

- Компенсации. Уменьшение минутного объема, умеренная гипотония, ослабление перфузии на периферии. Кровоснабжение поддерживается за счет централизации кровообращения. Пациент обычно в сознании, клинические проявления умеренные. Присутствуют жалобы на головокружение, головную боль в сердце. На первой стадии патология полностью обратима.

- Декомпенсации. Присутствует развернутый симптомокомплекс, перфузия крови в головном мозге и сердце снижена. Уровень АД критически мал. Необратимые изменения отсутствуют, однако до их развития остаются минуты. Больной находится в сопоре или без сознания. За счет ослабления почечного кровотока уменьшается образование мочи.

- Необратимых изменений. Кардиогенный шок переходит в терминальную стадию. Характеризуется усилением имеющейся симптоматики, выраженной коронарной и церебральной ишемией, формированием некрозов во внутренних органах. Развивается синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания, на коже появляется петехиальная сыпь. Возникают внутренние кровотечения.

Симптомы кардиогенного шока

На начальных стадиях выражен кардиогенный болевой синдром. Локализация и характер ощущений сходны с инфарктом. Пациент жалуется на сжимающую боль за грудиной («как будто сердце сжимают в ладони»), распространяющуюся на левую лопатку, руку, бок, челюсть. Иррадиации по правой стороне тела не отмечается.

Дыхательная недостаточность проявляется полной или частичной утратой способности к самостоятельному дыханию (цианоз, частота дыхания менее 12-15 в минуту, беспокойство, страх смерти, включение в процесс дыхания вспомогательной мускулатуры, втягивание крыльев носа). При развитии альвеолярного отека легких изо рта больного выделяется белая или розоватая пена. Человек занимает вынужденное положение сидя, с наклоном вперед и упором руками в стул.

Отмечается снижение систолического АД ниже 80-90 мм рт. ст., пульсового - до 20-25 мм рт. ст. Пульс нитевидный, слабого наполнения и напряжения, тахикардия до 100-110 ударов/минуту. Иногда ЧСС падает до 40-50 уд/мин. Кожа пациента бледная, холодная и влажная на ощупь. Выражена общая слабость. Диурез снижен или полностью отсутствует. На фоне шока происходит нарушение сознания, развивается сопор или кома.

Осложнения

Кардиогенный шок осложняется полиорганной недостаточностью (ПОН). Нарушается работа почек, печени, отмечаются реакции со стороны пищеварительной системы. Системная органная недостаточность является следствием несвоевременного оказания больному медицинской помощи или тяжелого течения болезни, при котором предпринимаемые меры по спасению оказываются малоэффективными. Симптомы ПОН - сосудистые звездочки на коже, рвота «кофейной гущей», запах сырого мяса изо рта, набухание яремных вен, анемия.

Диагностика

Диагностика осуществляется на основании данных физикального, лабораторного и инструментального обследования. При осмотре больного кардиолог или реаниматолог отмечает внешние признаки заболевания (бледность, потливость, мраморность кожи), оценивает состояние сознания. Объективные диагностические мероприятия включают:

- Физикальное обследование. При тонометрии определяется снижение уровня АД ниже 90/50 мм рт. ст., пульсовый показатель менее 20 мм рт. ст. На начальной стадии болезни гипотония может отсутствовать, что обусловлено включением компенсаторных механизмов. Сердечные тоны глухие, в легких выслушиваются влажные мелкопузырчатые хрипы.

- Электрокардиография. ЭКГ в 12 отведениях выявляет характерные признаки инфаркта миокарда: снижение амплитуды зубца R, смещение сегмента S-T, отрицательный зубец T. Могут отмечаться признаки экстрасистолии, атриовентрикулярной блокады.

- Лабораторные исследования. Оценивают концентрацию тропонина, электролитов, креатинина и мочевины, глюкозы, печеночных ферментов. Уровень тропонинов I и T повышается уже в первые часы ОИМ. Признак развивающейся почечной недостаточности - увеличение концентрации натрия, мочевины и креатинина в плазме. Активность ферментов печени увеличивается при реакции гепатобилиарной системы.

При проведении диагностики следует отличать кардиогенный шок от расслаивающей аневризмы аорты, вазовагальных синкопе. При расслоении аорты боль иррадиирует вдоль позвоночника, сохраняется на протяжении нескольких дней, носит волнообразный характер. При синкопе отсутствуют серьезные изменения на ЭКГ, в анамнезе - болевое воздействие или психологический стресс.

Лечение кардиогенного шока

Пациенты с острой сердечной недостаточностью и признаками шокового состояния экстренно госпитализируются в кардиологический стационар. В составе бригады СМП, выезжающей на подобные вызовы, должен присутствовать реаниматолог. На догоспитальном этапе проводится оксигенотерапия, обеспечивается центральный или периферический венозный доступ, по показаниям выполняется тромболизис. В стационаре продолжают лечение, начатое бригадой СМП, которое включает в себя:

- Медикаментозную коррекцию нарушений. Для купирования отека легких вводят петлевые диуретики. Чтобы уменьшить сердечную преднагрузку, используют нитроглицерин. Инфузионная терапия проводится при отсутствии отека легких и ЦВД ниже 5 мм рт. ст. Объем инфузии считается достаточным, когда этот показатель достигает 15 единиц. Назначаются антиаритмические средства (амиодарон), кардиотоники, наркотические анальгетики, стероидные гормоны. Выраженная гипотония является показанием для применения норадреналина через шприц-перфузор. При стойких нарушениях сердечного ритма применяется кардиоверсия, при тяжелой дыхательной недостаточности - ИВЛ.

- Высокотехнологичную помощь. При лечении пациентов с кардиогенным шоком используют такие высокотехнологичные методы, как внутриаортальная баллонная контрапульсация, искусственный желудочек, баллонная ангиопластика. Приемлемый шанс выжить пациент получает при своевременной госпитализации в специализированное отделение кардиологии, где присутствует необходимая для высокотехнологичного лечения аппаратура.

Прогноз и профилактика

Прогноз неблагоприятный. Летальность составляет более 50%. Снизить этот показатель удается в случаях, когда первая помощь пациенту была оказана в течение получаса от начала болезни. Уровень смертности в таком случае не превышает 30-40%. Выживаемость достоверно выше среди пациентов, которым было проведено хирургическое вмешательство, направленное на восстановление проходимости поврежденных коронарных сосудов.

Профилактика заключается в недопущении развития ИМ, тромбоэмболий, тяжелых аритмий, миокардитов и травм сердца. С этой целью важно проходить профилактические курсы лечения, вести здоровый и активный образ жизни, избегать стрессов, соблюдать принципы здорового питания. При возникновении первых признаков сердечной катастрофы требуется вызов бригады скорой помощи.

2. Стандарты лечения кардиогенного шока: спорные и нерешенные вопросы/ Литовский И.А., Гордиенко А.В.// Вестник Российской военно-медицинской академии. - 2016 - №3 (55).

3. Шок: Учебно-методическое пособие/ Мороз В.В., Бобринская И.Г., Васильев В.Ю., Спиридонова Е.А., Тишков Е.А. Суряхин В.С. - 2011.

4. Кардиогенный шок: современные аспекты лечения (обзор литературы)/ Миронков А.Б., Прямиков А.Д., Цветков Р.С., Абашин М.В.// Анестезиология и кардиореанимация. - 2014. - №1.

Внезапная сердечная смерть

Внезапная сердечная смерть - это асистолия или фибрилляция желудочков, возникшая на фоне отсутствия в анамнезе симптомов, свидетельствующих о коронарной патологии. Основные проявления включают отсутствие дыхания, артериального давления, пульса на магистральных сосудах, расширение зрачков, отсутствие реакции на свет и любых видов рефлекторной деятельности, мраморность кожи. Через 10-15 минут отмечается возникновение симптома кошачьего глаза. Патология диагностируется на месте по клиническим признакам и данным электрокардиографии. Специфическое лечение - мероприятия сердечно-легочной реанимации.

Внезапная коронарная смерть составляет 40% всех причин гибели людей старше 50, но младше 75 лет, не страдающих диагностированными сердечными заболеваниями. На 100 тысяч населения приходится около 38 случаев ВСС ежегодно. При своевременном начале реанимационных мероприятий в стационаре выживаемость составляет 18% и 11% при фибрилляции и асистолии соответственно. В форме желудочковой фибрилляции протекает около 80% всех случаев коронарной гибели. Чаще страдают мужчины среднего возраста, имеющие никотиновую зависимость, алкоголизм, нарушения липидного обмена. В силу физиологических причин женщины менее подвержены внезапной смерти от кардиальных причин.

Факторы риска по ВКС не отличаются от таковых для ишемической болезни. К числу провоцирующих воздействий относится курение, употребление большого количества жирной пищи, артериальная гипертензия, недостаточное поступление в организм витаминов. Немодифицируемые факторы - пожилой возраст, мужской пол. Патология может возникать под действием внешних влияний: чрезмерных силовых нагрузок, ныряния в ледяную воду, недостаточной концентрации кислорода в окружающем воздухе, при остром психологическом стрессе. В перечень эндогенных причин остановки сердца входят:

- Атеросклероз коронарных артерий. На долю кардиосклероза приходится 35,6% всех ВСС. Сердечная смерть наступает сразу или в течение часа после появления специфических симптомов ишемии миокарда. На фоне атеросклеротического поражения нередко формируется ОИМ, который провоцирует резкое снижение сократительной способности, развитие коронарного синдрома, мерцания.

- Нарушения проводимости. Обычно наблюдается внезапная асистолия. Мероприятия СЛР малоэффективны. Патология возникает при органическом поражении проводящей системы сердца, в частности синатриального, атриовентрикулярного узла или крупных ветвей пучка Гиса. В процентном соотношении сбои проводимости составляют 23,3% от общего числа сердечных смертей.

- Кардиомиопатии. Выявляются в 14,4% случаев. Кардиомиопатии представляют собой структурные и функциональные изменения коронарной мышцы, не затрагивающие систему коронарных артерий. Обнаруживаются при сахарном диабете, тиреотоксикозе, хроническом алкоголизме. Могут иметь первичную природу (эндомиокардиальный фиброз, субаортальный стеноз, аритмогенная дисплазия ПЖ).

- Другие состояния. Доля в общей структуре заболеваемости - 11,5%. Включают врожденные аномалии сердечных артерий, аневризму левого желудочка, а также случаи ВКС, причину которых определить не удалось. Сердечная смерть может наблюдаться при тромбоэмболии легочной артерии, которая становится причиной острой правожелудочковой недостаточности, в 7,3% случаев сопровождающейся внезапной остановкой сердца.

Патогенез напрямую зависит от причин, вызвавших заболевание. При атеросклеротическом поражении коронарных сосудов происходит полная окклюзия одной из артерий тромбом, кровоснабжение миокарда нарушается, формируется очаг некроза. Сократительная способность мышцы снижается, что приводит к возникновению острого коронарного синдрома и прекращению кардиальных сокращений. Нарушения проводимости провоцируют резкое ослабление работы миокарда. Нед остаточная сократительная способность становится причиной снижения сердечного выброса, застоя крови в камерах сердца, образования тромбов.

При кардиомиопатиях патогенетический механизм основан на непосредственном снижении работоспособности миокарда. При этом импульс распространяется нормально, однако сердце по тем или иным причинам слабо на него реагирует. Дальнейшее развитие патологии не отличается от блокады проводящей системы. При ТЭЛА нарушается приток венозной крови к легким. Происходит перегрузка ПЖ и других камер, формируется застой крови в большом круге кровообращения. Переполненное кровью сердце в условиях гипоксии оказывается неспособным продолжать работу, происходит его внезапная остановка.

Систематизация ВСС возможна по причинам заболевания (ОИМ, блокада, аритмия), а также по наличию предшествующих признаков. В последнем случае сердечная смерть подразделяется на бессимптомную (клиника развивается внезапно на фоне неизмененного здоровья) и имеющую предшествующие признаки (кратковременная утрата сознания, головокружение, боли в груди за час до развития основной симптоматики). Наиболее важной для проведения реанимационных мероприятий является классификация по типу нарушения сердечной деятельности:

- Фибрилляция желудочков. Имеет место в абсолютном большинстве случаев. Требует проведения химической или электрической дефибрилляции. Представляет собой хаотичные беспорядочные сокращения отдельных волокон миокарда желудочков, неспособные обеспечить кровоток. Состояние обратимое, хорошо купируется с помощью реанимационных мероприятий.

- Асистолия. Полное прекращение сердечных сокращений, сопровождающееся остановкой биоэлектрической деятельности. Чаще становится следствием фибрилляции, однако может развиваться первично, без предшествующего мерцания. Возникает как следствие тяжелой коронарной патологии, реанимационные мероприятия малоэффективны.

Симптомы внезапной сердечной смерти

За 40-60 минут до развития остановки возможно появление предшествующих признаков, к которым относится обморок длительностью 30-60 секунд, выраженное головокружение, нарушение координации, снижение или подъем артериального давления. Характерны боли за грудиной сжимающего характера. Со слов пациента, сердце будто сжимают в кулаке. Симптомы-предшественники наблюдаются не всегда. Зачастую больной просто падает во время выполнения какой-либо работы или физических упражнений. Возможна внезапная смерть во сне без предшествующего пробуждения.

Сердечная остановка характеризуется утратой сознания. Пульс не определяется как на лучевой, так и на магистральных артериях. Остаточное дыхание может сохраняться на протяжении 1-2 минут с момента развития патологии, но вдохи не обеспечивают необходимой оксигенации, так как кровообращение отсутствует. При осмотре кожа бледная, синюшная. Отмечается цианоз губ, мочек ушей, ногтей. Зрачки расширены, не реагируют на свет. Отсутствует любая реакция на внешние раздражители. При тонометрии АД тоны Короткова не выслушиваются.

К числу осложнений относится метаболическая буря, которая наблюдается после успешных реанимационных мероприятий. Изменения pH, обусловленные длительной гипоксией, приводят к нарушению деятельности рецепторов, гормональных систем. При отсутствии необходимой коррекции развивается острая почечная или полиорганная недостаточность. Почки также могут поражаться микротромбами, образующимися при появлении ДВС-синдрома, миоглобином, выброс которого происходит при дегенеративных процессах в поперечнополосатой мускулатуре.

Некачественно проведенная сердечно-легочная реанимация становится причиной декортикации (смерти мозга). При этом тело пациента продолжает функционировать, однако кора больших полушарий погибает. Восстановление сознания в таких случаях невозможно. Сравнительно легкий вариант церебральных изменений - постгипоксическая энцефалопатия. Характеризуется резким снижением умственных способностей больного, нарушением социальной адаптации. Возможны соматические проявления: параличи, парезы, нарушение функции внутренних органов.

Внезапная сердечная смерть диагностируется врачом-реаниматологом или другим специалистом, имеющим медицинское образование. Определить остановку кровообращения вне стационара способны обученные представители служб экстренного реагирования (спасатели, пожарные, полицейские), а также люди, случайно оказавшиеся рядом и обладающие необходимыми познаниями. Вне больницы диагноз выставляется исключительно на основании клинических признаков. Дополнительные методики используются только в условиях ОРИТ, где для их применения требуется минимальное время. К числу методов диагностики относятся:

- Аппаратное пособие. На кардиомониторе, к которому подключен каждый пациент реанимационного отделения, отмечается крупноволновая или мелковолновая фибрилляция, желудочковые комплексы отсутствуют. Может наблюдаться изолиния, но подобное происходит редко. Показатели сатурации быстро снижаются, артериальное давление становится неопределяемым. Если больной находится на вспомогательной вентиляции, аппарат ИВЛ сигнализирует об отсутствии попыток самостоятельного вдоха.

- Лабораторная диагностика. Проводится одновременно с мероприятиями по восстановлению кардиальной деятельности. Большое значение имеет анализ крови на КЩС и электролиты, в котором отмечается сдвиг pH в кислую сторону (снижение водородного показателя ниже 7,35). Для исключения острого инфаркта может потребоваться биохимическое исследование, при котором определяется повышенная активность КФК, КФК МВ, ЛДГ, повышается концентрация тропонина I.

Неотложная помощь

Помощь пострадавшему оказывают на месте, транспортировка в ОРИТ осуществляется после восстановления сердечного ритма. Вне ЛПУ реанимацию проводят путем простейших базовых приемов. В условиях стационара или машины скорой помощи возможно использование сложных специализированных методик электрической или химической дефибрилляции. Для оживления применяют следующие методы:

- Базовая СЛР. Необходимо уложить пациента на жесткую ровную поверхность, очистить дыхательные пути, запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю челюсть. Зажать пострадавшему нос, положить на рот тканевую салфетку, обхватить его губы своими губами и сделать глубокий выдох. Компрессию следует осуществлять весом всего тела. Грудина должна продавливаться на 4-5 сантиметров. Соотношение компрессий и вдохов - 30:2 независимо от числа реаниматоров. Если сердечный ритм и самостоятельное дыхание восстановились, нужно уложить больного на бок и дождаться врача. Самостоятельная транспортировка запрещена.

- Специализированная помощь. В условиях лечебного учреждения помощь оказывают развернуто. При выявлении на ЭКГ мерцания желудочков производят дефибрилляции разрядами по 200 и 360 Дж. Возможно введение антиаритмиков на фоне базовых реанимационных мероприятий. При асистолии вводят адреналин, атропин, натрия бикарбонат, хлористый кальций. Пациента в обязательном порядке интубируют и переводят на искусственную вентиляцию легких, если это не было сделано ранее. Показано мониторирование для определения эффективности врачебных действий.

- Помощь после восстановления ритма. После восстановления синусового ритма ИВЛ продолжают до восстановления сознания или дольше, если этого требует ситуация. По результатам анализа КЩС производят коррекцию электролитного баланса, pH. Требуется круглосуточное мониторирование жизнедеятельности больного, оценка степени поражения центральной нервной системы. Назначается восстановительное лечение: антиагреганты, антиоксиданты, сосудистые препараты, дофамин при низком АД, сода при метаболическом ацидозе, ноотропные средства.

Прогноз при любой разновидности ВСС неблагоприятный. Даже при своевременно начатой СЛР высок риск ишемических изменений в тканях ЦНС, скелетных мышцах, внутренних органах. Вероятность успешного восстановления ритма выше при фибрилляции желудочков, полная асистолия прогностически менее благоприятна. Профилактика заключается в своевременном выявлении сердечных заболеваний, исключении курения и употребления алкоголя, регулярных умеренных аэробных тренировках (бег, ходьба, прыжки через скакалку). От чрезмерных физических нагрузок (тяжелая атлетика) рекомендуется отказаться.

1. Внезапная сердечная смерть и ишемическая болезнь сердца/ Бокерия О.Л., Биниашвили М.Б.// Анналы аритмологии. - 2013 - Т.10, №2.

3. Национальные Рекомендации по определению риска и профилактики внезапной сердечной смерти/ Шляхто Е.В. Арутюнов Г.П. Беленков Ю.Н.// Архивъ внутренней медицины. - 2013.

К распознаванию лекарственного анафилактического шока при внезапной смерти

A characteristics of 66 cases of sudden death caused by medicamental anaphylactic shock is given. Diagnostic and morphological criteria allowing a medical examiner to diagnose the cause of death, as well as trie essential causes of erroneous estimation of similar states in expert praxis are discussed.

код для вставки на форум:

Среди причин внезапной смерти большое внимание в настоящее время привлекает лекарственный анафилактический шок. Основа болезни заключается в тяжелых сосудистых расстройствах, возникающих в связи с введением лекарств и приводящих к циркуляторным и некротическим изменениям ткани мозга, сердца, легких и др. По литературным данным, смертность от лекарственного анафилактического шока составляет около 0,002 на 1000 населения в год. Особенности этого состояния еще мало изучены. Между тем число подобных осложнений имеет тенденцию возрастать пропорционально количеству применяющихся медикаментов. Все большему числу врачей и судебно-медицинских экспертов приходится сталкиваться с необходимостью диагностировать, оказывать помощь или квалифицировать подобные состояния. Если за последние годы накоплены данные в отношении клиники и иммунологических механизмов, то надежные критерии посмертной оценки этой патологической формы до настоящего времени твердо не установлены, что является, по-видимому, основной причиной ошибочных трактовок этих состояний в судебно-медицинской практике.

Наш опыт изучения 66 наблюдений, в которых лекарственный анафилактический шок послужил причиной внезапной смерти больных, позволяет отметить некоторые закономерности развития этой патологической формы.

Лекарственный анафилактический шок — болезнь преимущественно зрелого возраста: из 66 больных 50 (75,4%) были в возрасте 20—50 лет. Однако в связи с распространением сенсибилизирующих воздействий (неумеренное использование инсоляции, употребление большого количества шоколада, сдобы, экзотических фруктов и т. п., вакцинно-сывороточная профилактика инфекций и т. д.) эти состояния стали встречаться у детей, в том числе первых месяцев жизни, а также у лиц пожилого возраста.

Среди больных преобладали женщины (2,6:1), что характерно для болезней реактивности.

Анафилактический шок развивался как при лечении различных заболеваний, так и у практически здоровых лиц, применявших лекарства случайно или профилактически. Судя по тяжести заболевания, у одних лиц применение биологически активных препаратов было оправданным. У другой части больных заболевания были легкими и целесообразность парентерального применения лекарств, без учета их переносимости, была неубедительной, например, по поводу наружного отита, пневмосклероза или альвеолярной пиорреи с многолетним доброкачественным течением у лиц, уже проявлявших сенсибилизацию к медикаментам.

У всех больных, за исключением одного, лекарственный анафилактический шок развился неожиданно, что обычно служит основанием для предположений о передозировке лекарств, ошибочном введении ядовитых веществ, неправильной техники инъекций и т. п. Лишь в одном случае раствор пирамидона и новокаина (1 мл) был применен в качестве пробы у заведомо сенсибилизированного к этим препаратам мужчины 59 лет, страдавшего пояснично-крестцовым радикулитом. Введение препарата производилось в присутствии врача в процедурном кабинете, где все было подготовлено для оказания возможной помощи, однако смерть больного последовала настолько быстро, что реанимационные мероприятия не имели успеха. В подобных случаях лишь изучение всех обстоятельств позволяет найти истинную причину внезапной смерти. Прежде всего легко установить, что введенные лекарства, как правило, малотоксичны. Это видно по данным таблицы.

Данные таблицы свидетельствуют о малой токсичности примененных лекарств, значительной антигенности пенициллина, к которому оказались сенсибилизированными свыше 25% больных, о большой опасности при одновременном введении нескольких лекарств (почти 40%). В подобных случаях сенсибилизация может быть как к одному, так и к нескольким или каждому из препаратов.

При изучении смертельных случаев лекарственного анафилактического шока выявляется несоответствие между тяжестью клинического синдрома и количеством примененного препарата, которое, как правило, не превышает терапевтической дозы. Даже следы плохо переносимого препарата, сохранившиеся, например, в плохо обработанном после предшествующей инъекции шприце могут вызвать шок. Во многих случаях дозы лекарств были настолько незначительными, что это позволяло исключить возможность их токсического действия. Лишь в одном наблюдении ребенку ввели такое количество новокаина, которое в 10 раз превышало терапевтическую дозу его возраста. Однако, учитывая широту терапевтического действия новокаина (отношения токсической дозы к терапевтической), такое превышение можно считать несущественным. Клиническая картина внезапно наступившего у ребенка осложнения была нехарактерной для интоксикации новокаином, что позволило подтвердить аллергическую реакцию и исключить токсическое действие.

У 64 больных шок развился в течение 3—30 мин, у 2 — через 1,5—2 часа после парентерального введения лекарств. Подкожно или внутримышечно препарат введен 54 больным, внутривенно — 5, в виде аэрозоля — 3, внутриматочно — 2, внутрилюмбально — 1, в почечные лоханки — 1. Эти данные подчеркивают роль парентерального способа введения лекарств в развитии смертельного анафилактического шока.

Клинические проявления шока были однотипны и выражались во внезапном, быстро прогрессирующем ухудшении самочувствия, резчайшей слабости, снижении артериального давления, потере сознания и коме. В случаях, когда течение шока было более продолжительным, можно было отметить гиперемию кожи, зуд, удушье, боли в грудной клетке или животе (за счет спазма сосудов), крапивницу и другие аллергические проявления, что облегчало оценку синдрома.

У большинства больных смерть наступила в течение 5—40 мин. При эффективности оказанной помощи смерть наступала в более поздние периоды (7—10 дней) от осложнений в виде некроза коры мозга или почек (2 больных).

Механизм смерти при анафилактическом шоке бывает различным: острые гемодинамические нарушения, острый отек или кровоизлияние в мозг, тромбоз сосудов сердца или мозга и т. п. В некоторых случаях важную роль в механизме смерти играли осложнения, усиливающие циркуляторные нарушения и усугубляющие аноксию тканей, например, асфиксия вследствие отека слизистой гортани, аспирации рвотных масс и т. п. Подтверждением реактивной природы анафилактического шока служила эозинофилия, распространенная или локализованная в определенных органах и тканях.

Остановка сердца с успешным восстановлением сердечной деятельности (I46.0)

Остановка сердца - полное прекращение эффективной деятельности сердца с наличием или отсутствием биоэлектрической активности. Синдром остановки сердца включает фибрилляцию желудочков и асистолию, которые имеют общую клиническую картину.

Различают 3 вида состояний, развивающихся после прекращения деятельности сердца:

1. Обратимое - клиническая смерть: отсутствуют необратимые изменения в жизненно важных органах и системах, в частности в центральной нервной системе.

2. Частично обратимое - социальная смерть: при нежизнеспособности коры головного мозга изменения в других тканях еще носят обратимый характер.

3. Необратимое - биологическая смерть: все ткани оказываются нежизнеспособными и в них развиваются необратимые изменения.

Реанимация в терминальной стадии любой неизлечимой болезни не имеет перспектив и не должна применяться.

Абсолютное противопоказание к оживлению - выраженные гипостатические пятна в отлогих частях тела, являющиеся достоверным признаком биологической смерти.

Клиническая смерть диагностируется на основании признаков смерти.

Основные признаки:

- отсутствие сознания;

- отсутствие дыхания;

- отсутствие пульса на сонной артерии - у взрослых, на бедренной или плечевой артерии - у младенцев;

- ЭКГ-признаки асистолии, фибрилляции желудочков на мониторе.

Дополнительные признаки:

- изменение цвета кожных покровов (очень бледный или цианотичный);

- расширение зрачков.

Наличие любых трех из четырех основных признаков в любой комбинации дает право поставить диагноз "клиническая смерть" и начать проведение с ердечно-легочной и церебральной реанимации ( СЛЦР ).

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран

- 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN - 1 рабочее место в месяц

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран

- 1 место - 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN в месяц

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Виды прекращения сердечной деятельности:

1. Фибриллляция желудочков - некоординированные сокращения мышечных волокон сердца. Энергичные фибриллярные сокращения отмечаются при сохранившемся тонусе миокарда, вялые фибриллярные сокращения - при атонии.

2. Асистолия - полное прекращение сокращений желудочков. Она может произойти как внезапно (рефлекторно), при сохранившемся тонусе миокарда, так и постепенно - при развитии его атонии. Наиболее часто остановка сердца происходит в диастоле и очень редко - в систоле.

На основе учета степени и характера нарушения проводимости может быть построена рациональная классификация видов остановки сердца.

Первая группа нарушений проводимости сердца включает нарушения проведения возбуждений между различными отделами сердца, при этом возбудимость и сократимость миокарда внутри каждого отдела сердца сохраняются.

К данной группе относятся:

- асистолия всего сердца вследствие нарушений и полной блокады проводимости между синусовым узлом и предсердиями;

- асистолия желудочков в результате полной поперечной блокады;

- резко выраженная желудочковая брадикардия (меньше 30 сокращений в минуту) при неполной блокаде проводимости между предсердиями и желудочками или при наличии редкого автоматизма идиовентрикулярного происхождения.

Вторая группа нарушений проводимости сердца включает нарушения проведения возбуждения внутри проводящей системы желудочков, из-за чего координированность сокращений миокарда желудочков нарушается.

К данной группе относятся:

- фибрилляция и трепетание желудочков;

- пароксизмальная тахикардия, связанная с нарушением внутрижелудочковой или внутрипредсердной проводимости.

Третья группа нарушений проводимости сердца представляет собой наиболее глубокое нарушение проводимости, распространение которого охватывает все конечные разветвления проводящей системы внутри миокарда. При таком состоянии сердца полностью теряются возбудимость и сократимость, оно характеризуется потерей мышечного тонуса - атонией миокарда.

Этиология и патогенез

Привести к остановке сердца могут как кардиальные, так и некардиальные причины.

Заболевания сердца, способные привести к остановке сердца

I. Ишемическая болезнь сердца

Возможные причины электрической нестабильности миокарда:

- острая или хроническая ишемия миокарда;

- постинфарктное ремоделирование сердца с развитием хронической сердечной недостаточности.

II. Другие кардиальные причины:

1. Травма (часто с развитием тампонады).

2. Тяжелый стеноз устья аорты.

3. Прямая кардиостимуляция, катетеризация полостей сердца, коронарография (асистолия является одним из возможных осложнений).

4. Инфекционный эндокардит.

5. Кардиомиопатии (гипертрофическая кардиомиопатия, дилатационная кардиомиопатия, алкогольная кардиопатия, "сердце спортсмена").

6. Синдром низкого выброса.

7. Миокардит (например, при дифтерии, гриппе).

8. Экссудативный перикардит (тампонада сердца с развитием электромеханической диссоциации и асистолии возникает при скоплении большого количества жидкости).

9. Препятствие притоку или оттоку крови от сердца - внутрисердечный тромбоз, миксома или дисфункция протезированного клапана.

III. Экстракардиальные причины, способные привести к остановке сердца.

1. Циркуляторные:

- гиповолемия (в особенности в результате кровопотери);

- анафилактический, бактериальный или геморрагический шок;

- напряженный пневмоторакс, особенно у пациентов с легочными заболеваниями, травмой грудной клетки или находящихся на искусственной вентиляции легких;

- вазо-вагальный рефлекс (остановка сердца при ударе по передней брюшной стенке);

- тромбоэмболия крупных ветвей легочной артерии.

2. Респираторные:

3. Метаболические:

- острая гиперкальциемия (гиперкальциемический криз при первичном гиперпаратиреозе);

- переохлаждение (снижение температуры тела ниже 28 о С);

- тампонада сердца при уремии;

- гиперадреналинемия (гиперпродукция и усиленный выброс в кровь катехоламинов на высоте сильного психоэмоционального стресса).

4. Побочные эффекты при приеме следующих препаратов:

- средства для наркоза;

- недигидропиридиновые антагонисты кальция;

- препараты, удлиняющие интервал Q-T (дизопирамид, хинидин);

- передозировка сердечных гликозидов.

5. Разные причины:

- электротравма (поражение током, ударом молнии, осложнение электроимпульсной терапии при неадекватном использовании);

- асфиксия (в том числе утопление);

- сепсис, тяжелая бактериальная интоксикация;

- цереброваскулярные осложнения, в частности кровотечения;

- модифицированные диетические программы борьбы с излишней массой тела, основанные на приеме жидкости и белка.

Патогенез остановки сердца

Факторами, вызывающими электрическую нестабильность миокарда, могут выступать его острая или хроническая ишемия, повреждение, постинфарктное ремоделирование сердца с развитием хронической сердечной недостаточности.

Экспериментально выявлены следующие механизмы развития электрической нестабильности миокарда:

1.На клеточно-тканевом уровне появляется гетерогенность сократительного миокарда в результате чередования кардиомиоцитов с различной активностью оксиредуктаз, их диссеминированные повреждения, гипертрофия, атрофия и апоптоз. Наблюдается развитие интерстициального отека и явлений кардиосклероза, нарушающих консолидацию клеток миокарда в функциональный синцитий.

2. На уровне субклеточных структур:

- нарушения Са 2+ -связывающей способности и очаговая диссоциация гликокаликса;

- снижение и зональное насыщение плазмолеммы холестерином;

- изменение плотности бета-адренорецепторов и соотношения активности сопряженных с ними аденилатциклазы и фосфодиэстеразы;

- снижение объемной плотности Т-системы и нарушение ее контактов с цистернами саркоплазматического ретикулума;

- модификация вставочных дисков с разобщением некрусов;

- пролиферация митохондрий и их функциональное ассоциирование на значительной территории наиболее адаптированных кардиомиоцитов.

Выраженность выявленных изменений положительно коррелирует с достоверными нарушениями проведения электрических импульсов в миокарде.

Основные факторы, приводящие к остановке сердца - локальное очаговое замедление и фрагментация волны возбуждения, которая распространяется в электрически неоднородной среде, чьи отдельные участки отличаются различной длительностью потенциалов действия и рефрактерных периодов, скоростью спонтанной диастолической деполяризации и т.п.

Весомое значение имеют также механическое растяжение волокон миокарда вследствие дилатации камер сердца; гипертрофия сердечной мышцы и нарушения нейрогуморальной регуляции сердечного ритма, электролитного обмена, кислотно-основного состояния; гиперкатехоламинемия.

Возможно чередование периодов асистолии и резкой брадикардии с эпизодами фибрилляции желудочков или желудочковой тахикардии.

При заболеваниях сердца асистолия может возникать также как исход брадиаритмий и блокад проведения, главным образом - дисфункции синосового узла и предсердно-желудочковой блокады. Особую опасность представляет дистальная (трифасцикулярная) форма АВ-блокады III степени, которая чаще развивается при обширном переднем инфаркте миокарда с поражением межжелудочковой перегородки и имеет крайне неблагоприятный прогноз (при отсутствии соответствующего лечения летальные исходы могут достигать 80%). Блокада способствует резкому снижению сердечного выброса и развитию отека легких и кардиогенного шока.

При экстракардиальных причинах патогенез умирания различен: при большой кровопотере деятельность сердца угасает постепенно; при гипоксии, асфиксии и раздражении блуждающих нервов возможна мгновенная остановка сердца.

Массивная эмболия сосудов легкого приводит к циркуляторному коллапсу и смерти в течение нескольких минут приблизительно в 10% случаев; некоторые пациенты умирают спустя какое-то время при прогрессирующей правожелудочковой недостаточности и гипоксии.

Использование модифицированных диетических программ, направленных на снижение массы тела с применением белков и жидкости, может приводить к развитию первичной дегенерации атриовентрикулярной проводящей системы с внезапной смертью при отсутствии тяжелого коронарного атеросклероза; часто при этом обнаруживается трифасцикулярная атриовентрикулярная блокада.

При ряде состояний (гипотермия, гиперкалиемия, острый миокардит, неадекватное применение ряда лекарственных препаратов) развитие асистолии может быть опосредовано остановкой или блокадой синусно-предсердного узла с последующим угнетением нижерасположенных пейсмекеров или синдромом слабости синусового узла, сопровождаемым обычно нарушением функции проводящей системы.

Фибромы и воспалительные процессы в области синусно-предсердного или предсердно-желудочкового узлов иногда могут привести к внезапной смерти у людей, не имевших ранее признаков болезни сердца.

При цереброваскулярных расстройствах внезапная остановка сердца чаще опосредована субарахноидальным кровоизлиянием, внезапным изменением внутричерепного давления или поражением ствола мозга.

Патогенез остановки сердца может варьировать в пределах действия одного этиологического фактора. Например, рефлекторная остановка дыхания может возникать при механической асфиксии, как результат непосредственного сдавления каротидных синусов. В иной ситуации могут сдавливаться крупные сосуды шеи, трахеи, может наблюдаться перелом шейных позвонков, что обуславливает несколько другой патогенетический оттенок непосредственного механизма остановки сердца. При утоплении вода может быстро залить трахеобронхиальное дерево, выключив альвеолы из функции оксигенации крови; в другом варианте механизм смерти определяют первичный спазм голосовой щели и критический уровень гипоксии.

Наиболее разнообразны причины "наркозной смерти":

- рефлекторная остановка сердца в результате недостаточной атропинизации больного;

- асистолия как следствие кардиотоксического действия барбитуратов;

- выраженные симпатомиметические свойства некоторых ингаляционных анестетиков (фторотан, хлороформ, трихлорэтилен, циклопропан).

В ходе анестезии первичная катастрофа может возникнуть в сфере газообмена ("гипоксическая смерть").

При травматическом шоке главным патогенетическим фактором является кровопотеря. Однако в ряде наблюдений при травматическом шоке на первый план выступают первичные расстройства газообмена (травмы и ранения груди); интоксикация организма продуктами клеточного распада (обширные раны и размозжения), бактериальными токсинами (инфекция); жировая эмболия; выключение жизненно важной функции сердца, головного мозга в результате их прямой травмы.

Эпидемиология

По имеющимся данным, ежегодно из 200000 больных с остановкой сердца, которым проводится сердечно-легочная реанимация, выживают около 70000 (30%). Однако только 10% (или 3,5% всей популяции) выживших способны вернуться к прежнему образу жизни. Такой низкий показатель обусловлен выраженными неврологическими нарушениями, возникающими у больных в период прекращения кровообращения и в процессе реанимации.

Факторы и группы риска

1. Ишемическая болезнь сердца (ИБС).

2. Употребление алкоголя пациентом с ИБС (15-30% случаев остановки сердца).

3. Пожилой возраст.

5. Артериальная гипертензия.

6. Гипертрофия левого желудочка.

8. Прием некоторых лекарственных средств: барбитураты, средства для наркоза, наркотические анальгетики, антагонисты кальция, бета-адреноблокаторы, трициклические антидепрессанты, производные фенотиазина, сердечные гликозиды, препараты, удлиняющие интервал Q-T (хинидин, дизопирамид).

9. Анафилактический, бактериальный или геморрагический шок.

10. Переохлаждение (снижение температуры тела ниже 28 о С).

14. Электротравма (поражение током, ударом молнии, осложнение электроимпульсной терапии).

Читайте также: