Что такое репликация вирусной нуклеиновой кислоты

Вирусы, лишённые суперкапсида (например, аденовирусы) проникают в клетки путём виропексиса, а имеющие таковой (покс- и герпесвирусы) — за счёт слияния суперкапсида с клеточной мембраной. Репродуктивный цикл ДНК-содержащих вирусов включает раннюю и позднюю стадии (рис. 5-4). У крупных ДНК-вирусов имеется явное несоответствие между кодирующе ёмкостью генома и молекулярной массой вирусиндуцированных белков и белков, входящих состав вирионов. Например, у герпесвирусов лишь 15% ДНК кодирует все белки вирионов и их предшественников. Возможно, значительная часть генома содержит гены, кодирующие синтез ферментов и регуляторных белков. Папова-, адено- и герпесвирусы репродуцируются относительно однотипно, в то время как репродукция поксвирусов имеет некоторые особенности.

Регуляторные белки выполняют различные функции. При заражении клетки они блокируют синтез клеточных РНК, ДНК и белка и одновременно способствуют экспрессии вирусного генома, изменяя специфичность реагирования клеточных полимераз и полирибосом. Они так же запускают репликацию клеточной ДНК, модифицированной встроенными геномами ДНК содержащих вирусов и ретровирусов, то есть репликацию вирусных геномов. Вирусспецифические полимеразы. В репликацию вирусных геномов также вовлечены вирусоспецифические ДНК-полимеразы, участвующие в образовании молекул ДНК дочерних популяций.

Матричные белкинеобходимы для репликации нуклеиновых кислот и сборки дочерних популяций. Они образуют электронно-плотные скопления в клетке, известные как тельца включений (например, тельца Гварнери при натуральной оспе).

Паповавирусы и аденовирусы. Репродукция паповавирусов. Репродукция аденовирусов.

Адсорбция, проникновение и депротеинизация аналогичны таковым у РНК-содержащих вирусов, но у папова- и аденовирусов депротеинизация протекает в ядре, а у РНК-вирусов — в цитоплазме.

начальный период включает стадии адсорбции вируса на клетке, проникновения в клетку, дезинтеграции (депротеинизации) или "раздевания" вируса. Вирусная нуклеиновая кислота была доставлена в соответствующие клеточные структуры и под действием лизосомальных ферментов клетки освобождается от защитных белковых оболочек. В итоге формируется уникальная биологическая структура: инфицированная клетка содержит 2 генома (собственный и вирусный) и 1 синтетический аппарат (клеточный);

• после этого начинается вторая группа процессов репродукции вируса, включающая средний и заключительный периоды, во время которых происходят репрессия клеточного и экспрессия вирусного генома. Репрессию клеточного генома обеспечивают низкомолекулярные регуляторные белки типа гистонов, синтезируемые в любой клетке. При вирусной инфекции этот процесс усиливается, теперь клетка представляет собой структуру, в которой генетический аппарат представлен вирусным геномом, а синтетический аппарат — синтетическими системами клетки.

2. Дальнейшее течение событий в клетке направлено на репликацию вирусной нуклеиновой кислоты(синтез генетического материала для новых вирионов) и реализацию содержащейся в ней генетической информации (синтез белковых компонентов для новых вирионов). У ДНК-содержащих вирусов, как в прокариотиче-ских, так и в эукариотических клетках, репликация вирусной ДНК происходит при участии клеточной ДНК-зависимой ДНК-полимеразы. При этом у однонитевых ДНК-содержащих вирусов сначала образуется комплементарная нить — так называемая репликативная форма, которая служит матрицей для дочерних молекул ДНК.

3. Реализация генетической информации вируса, содержащейся в ДНК, происходит следующим образом: при участии ДНК-зависимой РНК-полимеразы синтезируются и-РНК, которые поступают на рибосомы клетки, где и синтезируются вирусспе-цифические белки. У двунитевых ДНК-содержащих вирусов, геном которых транскрибируется в цитоплазме клетки хозяина, это собственный геномный белок. Вирусы, геномы которых транскрибируются в ядре клетки, используют содержащуюся там клеточную ДНК-зависимую РНК-полимеразу.

У РНК-содержащих вирусов процессы репликацииих генома, транскрипции и трансляции генетической информации осуществляются иными путями. Репликация вирусных РНК, как минус-, так и плюс-нитей, осуществляется через репликативную форму РНК (комплементарную исходной), синтез которой обеспечивает РНК-зависимая РНК-полимераза — это геномный белок, который есть у всех РНК-содержащих вирусов. Репликативная форма РНК минус-нитевых вирусов (плюс-нить) служит не только матрицей для синтеза дочерних молекул вирусной РНК (минус-нитей), но и выполняет функции и-РНК, т. е. идет на рибосомы и обеспечивает синтез вирусных белков (трансляцию).

У плюс-нитевыхРНК-содержащих вирусов функцию трансляции выполняют ее копии, синтез которых осуществляется через репликативную форму (минус-нить) при участии вирусных РНК-зависимых РНК-полимераз.

У некоторых РНК-содержащих вирусов (реовирусы) имеется совершенно уникальный механизм транскрипции. Он обеспечивается специфическим вирусным ферментом — ревертазой (обратной транскриптазой) и называется обратной транскрипцией. Суть ее состоит в том, что вначале на матрице вирусной РНК при участии обратной транскрипции образуется транскрипт, представляющий собой одну нить ДНК. На нем с помощью клеточной ДНК-зависимой ДНК-полимеразы синтезируется ,вторая нить и формируется двунитевой ДНК-транскрипт. С него обычным путем через образование и-РНК происходит реализация информации вирусного генома.

Результатом описанных процессов репликации, транскрипции и трансляции является образование дочерних молекул вирусной нуклеиновой кислоты и вирусных белков, закодированных в геноме вируса.

После этого наступает третий, заключительный период взаимодействия вируса и клетки. Из структурных компонентов (нуклеиновых кислот и белков) на мембранах цитоплазматического ретикулума клетки собираются новые вирионы. Клетка, геном которой был репрессирован (подавлен), обычно гибнет. Вновь сформировавшиеся вирионы пассивно (в результате гибели клетки) или активно(путем почкования) покидают клетку и оказываются в окружающей ее среде.

Таким образом, синтез вирусных нуклеиновых кислот и белков и сборка новых вирионов происходят в определенной последовательности (разобщены во времени) и в разных структурах клетки (разобщен в пространстве), в связи с чем способ репродукции вирусов и был назван дизъюнктивным (разобщенным). При абортивной вирусной инфекции процесс взаимодействия вируса с клеткой по тем или иным причинам прерывается до того, как произошло подавление клеточного генома. Очевидно, что в этом случае генетическая информация вируса реализована не будет и репродукции вируса не происходит, а клетка сохраняет свои функции неизменными.

При латентной вирусной инфекции в клетке одновременно функционируют оба генома, а при вирус-индуцированных трансформациях вирусный геном становится частью клеточного, функционирует и наследуется вместе с ним.

Дата добавления: 2018-05-09 ; просмотров: 448 ;

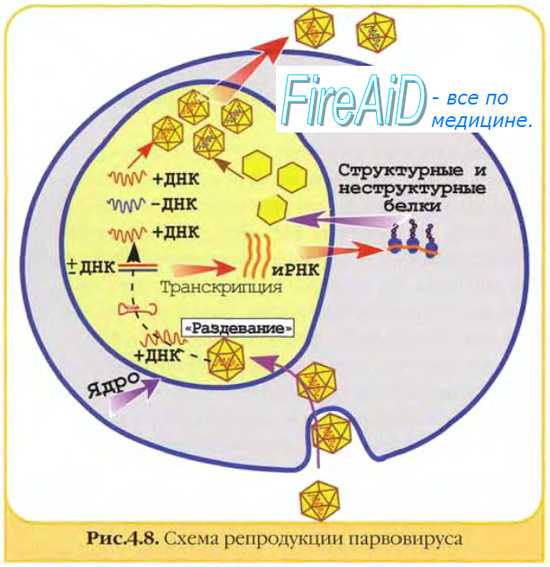

В зависимости от типа генетического материала (ДНК или РНК), образование дочерних копий геномов протекает по-разному.У ДНК-содержащих вирусов, как в прокариотических, так и в эукариотических клетках, репликация вирусной ДНК происходит при участии клеточной ДНК-зависимой ДНК-полимеразы. При этом у однонитевых ДНК- содержащих вирусов сначала образуется комплементарная нить, - так называемая репликативная форма, которая служит матрицей для дочерних молекул ДНК.

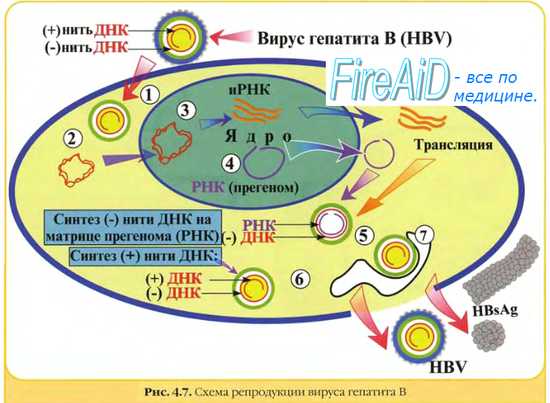

Репликация вирусных РНК, как минус, так и плюс-нитей, осуществляется через репликативную форму РНК (комплементарную исходной), синтез которой обеспечивает РНК-зависимая РНК-полимераза. Это геномный белок, который есть у всех РНК-овых вирусов. Исключение составляют ретровирусы, их +РНК служит матрицей для синтеза ДНК. Синтез ДНК на матрице РНК осуществляет вирусная РНК-зависимая ДНК-полимераза (обратная транскриптаза), необходимая для переписывания информации с РНК на ДНК. Синтезируемая вирусная ДНК интегрируется в клеточный геном в форме ДНК-провируса.

Репликативная форма РНК минус-нитевых вирусов (плюс нить) служит не только матрицей для синтеза дочерних молекул вирусной РНК (минус нитей), но и выполняет функции и-РНК, т.е. идет на рибосомы и обеспечивает синтез вирусных белков (трансляция).

Репликация однонитевых РНК вирусов. Репликация протекает в два этапа: первый включает образование матрицы, комплементарной геному; второй — образование копий РНК с этой матрицы. При репликации +РНК-вирусов количество копий -РНК (на матрице родительской нити +РНК) строго контролируется, а количество копий +РНК (с матрицы синтезированной нити -РНК) не контролируется.

Репликация двухнитевых РНК вирусов. В качестве матрицы для синтеза +РНК вирусные репликазы используют минус-нить РНК и наоборот. Часть молекул -РНК соединяется с +РНК и образует двухнитевую молекулу РНК, а другая часть молекул -РНК функционирует как матрица для синтеза мРНК.

_________________________________________

добавка от Заикиной. Я не сравнивала содержание

3) У ДНК-содержащих вирусов, как в прокариотических, так и в эукариотических клетках, репликация вирусной ДНК происходит при участии клеточной ДНК-зависимой ДНК-полимеразы. При этом у однонитевых ДНК-содержащих вирусов сначала образуется комплементарная нить, так называемая репликативная форма, которая служит матрицей для дочерних молекул ДНК. При участии ДНК-зависимой РНК-полимеразы синтезируются и-РНК, которые поступают на рибосомы клетки, где и синтезируются вирусспецифические белки. У двунитевых ДНК-содержащих вирусов, геном которых транскрибируется в цитоплазме клетки хозяин. Вирусы, геномы которых транскрибируются в ядре клетки, используют содержащуюся там клеточную ДНК-зависимую РНК-полимеразу. Репликация вирусных РНК, как минус, так и плюс-нитей, осуществляется через репликативную форму РНК (комплементарную исходной), синтез которой обеспечивает РНК-зависимая РНК-полимераза. Репликативная форма РНК минус-нитевых вирусов (плюс нить) служит не только матрицей для синтеза дочерних молекул вирусной РНК (минус нитей), но и выполняет функции и-РНК. У плюс-нитевых РНК-содержащих вирусов функцию трансляции выполняют ее копии, синтез которых осуществляется через репликативную форму (минус нить) при участии вирусных РНК-зависимых РНК-полимераз. У некоторых РНК-содержащих вирусов имеется совершенно уникальный механизм транскрипции. Он обеспечивается специфическим вирусным ферментом - ревертазой (обратной транскриптазой), и называется обратной транскрипцией. Суть ее состоит в том, что в начале на матрице вирусной РНК при участии обратной транскриптазы образуется транскрипт, представляющий собой одну нить ДНК. На нем с помощью клеточной ДНК-зависимой ДНК-полимеразы синтезируется вторая нить и формируется двунитевой ДНК-транскрипт. С него обычным путем через образование и-РНК происходит реализация информации вирусного генома. Результатом описанных процессов репликации, транскрипции и трансляции является образование дочерних молекул вирусной нуклеиновой кислоты и вирусных белков, закодированных в геноме вируса. После этого наступает третий, заключительный период взаимодействия вируса и клетки. Из структурных компонентов на мембранах цитоплазматического ретикулюма клетки собираются новые вирионы. Вновь сформировавшиеся вирионы пассивно или активно покидают клетку и оказываются в окружающей ее среде. Таким образом, синтез вирусных нуклеиновых кислот и белков и сборка новых вирионов происходят в определенной последовательности и в разных структурах клетки в связи с чем способ репродукции вирусов и был назван дисъюнктивным.

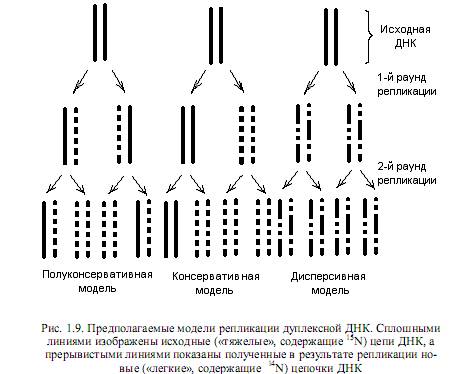

Основной функцией ДНК является ее способность к самоудвоению (репликации). Репликация — очень точный механизм, практически не допускающий ошибок. В самой ДНК (у некоторых вирусов — в РНК) закодирована информация о структуре ферментов, осуществляющих удвоение нуклеиновых кислот, синтез новых нуклеотидов — строительную базу репликации, исправление ошибок репликации, а также репарацию повреждений ДНК, вызванных разными факторами. Наконец, сама структура ДНК, а именно наличие двух цепей в ее составе, является условием, облегчающим процесс копирования, поскольку в таком случае каждая из цепочек может выполнять роль матрицы при синтезе новых молекул ДНК. Подобное предположение высказали Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик еще в 1953 г., и оно получило экспериментальное подтверждение. Такой механизм копирования ДНК, когда каждая из цепей выполняет функцию шаблона, а вновь синтезированные молекулы являются гибридными (состоят из одной старой и одной новой цепей), называется полуконсервативным.

Кроме полуконсервативной, были предложены еще две модели репликации: консервативная и дисперсивная. Особенности этих моделей репликации ДНК состоят в следующем. Согласно дисперсивной модели, родительская спираль ДНК при удвоении разрывается на каждом полуобороте путем множественной фрагментации, а синтез новых цепей происходит на фрагментах (рис. 1.9). По консервативной модели раскручивания спирали ДНК не происходит вовсе, и она служит матрицей для двух новых цепей, в результате чего родительская спираль целиком состоит из старого, а дочерняя — из нового материала. Доказательство реальности полуконсервативного механизма репликации ДНК предоставили Месельсон и Сталь в 1958 г. в экспериментах с ультрацентрифугированием меченой бактериальной ДНК.

Суть этих экспериментов состояла в следующем: ДНК E.coli метили радиоактивным изотопом 15 N, а затем давали осуществиться одному раунду репликации ДНК, выращивая клетки в течение

Итак, все изученные к настоящему времени способы репликации нуклеиновых кислот сводятся к полуконсервативному механизму, согласно которому после каждого раунда репликации одна нить в каждой из двух дочерних молекул является родительской, т. е. консервативной, а другая — синтезированной заново. Репликация одно- и двухцепочечных нуклеиновых кислот, представляющих геномы разных организмов, осуществляется с соблюдением определенных закономерностей при реализации разных механизмов, которые рассмотрены ниже. Общим для всех этих процессов является: 1) участие сложного комплекса ферментов, которые осуществляют репликацию; 2) наличие трех основных стадий процесса — инициации, элонгациии терминации; 3) соблюдение принципа комплементарности при построении новых цепей, при котором шаблоном (матрицей) служит родительская цепочка; 4) высокая точность процесса; 5) возможность исправления ошибок репликации в ходе корректорской правки.

Репликация двухцепочечных ДНК. Двухцепочечные ДНК формируют геномы всех клеточных организмов — и прокариот и эукариот. Наилучшим образом механизм репликации ДНК изучен по отношению к прокариотическим клеткам, в частности бактерий E.coli. В экспериментах с прокариотами показано, что в условиях, ограничивающих синтез белка, репликация ДНК не происходит, из чего можно сделать вывод, что этот процесс нуждается в участии белков. В настоящее время показано, что в процессе репликации ДНК участвуют продукты более чем 10 генов. Это, в первую очередь, ДНК-полимеразы, а также топоизомеразы, геликазы и лигазы. Появляется все больше данных в пользу участия в процессе репликации ДНК высокоорганизованного мультиферментного комплекса —реплисомы, включающей праймосомо-праймазный комплекс, геликазы, Pol III-холофермент и гиразы.

ДНК-полимеразы — это ключевые ферменты репликативного процесса, которые собственно и осуществляют наращивание полинуклеотидных цепей, используя принцип комплементарности. Наиболее полно изучены ДНК-полимеразы кишечной палочки. В клетках этих бактерий обнаружено три различных типа ДНК-полимераз (Pol-I, Pol-II и Pol-III), которые различаются в первую очередь скоростью катализа и нуклеазной активностью. ДНК-полимераза I (Pol-I) представляет собой одиночный полипептид, содержащий порядка 1000 аминокислотных остатков. В клетке E.coli насчитывается около 400 молекул этого фермента. Pol-I обладает следующими активностями: полимеразной — присоединение комплементарных матричной цепи дезоксинуклеотидов к свободной 3’-ОН-группе праймера в направлении от 5’- к 3’-концу (5’→3’) строящейся молекулы ДНК; экзонуклеазной — гидролиз фосфодиэфирных связей (отщепление нуклеотидов) в одной цепи ДНК или на неспаренном конце дуплексной ДНК, начиная с 3ў-конца цепи (3’→ 5’) и 5’-конца цепи (5’→3’). Экзонуклеазные активности играют очень большую роль в репликации и репарации хромосомной ДНК E.coli. 3’→5’-экзонуклеазная активность обеспечивает контроль за присоединением каждого нуклеотида и удаление ошибочных нуклеотидов с растущего конца цепи (корректорская правка), а 5’→3’-экзонуклеазная активность используется для удаления димеров пиримидинов и рибонуклеотидов фрагментов Оказаки.

ДНК-полимераза II (Pol-II) присутствует в клетках кишечной палочки в значительно меньшем числе копий и осуществляет полимеразную активность гораздо медленнее, чем Pol-I (составляет только 5% активности ДНК-полимеразы I). В отличие от Pol-I этот фермент не обладает 5’→3’-экзонуклеазной активностью. Роль этой полимеразы в репликации до конца не выяснена. Считается, что этот фермент не обязателен для репликации ДНК, но может заменять отдельные функции Pol-I при ее повреждении.

ДНК-полимераза III (Pol-III) — основной фермент, ответственный за репликацию хромосомальной ДНК E.coli. В каждой клетке содержится только 10—20 молекул этого фермента, но работает он примерно в 60 раз быстрее ДНК-полимеразы I. Кроме того, Pol-III обладает повышенным сродством к матрице и обеспечивает более высокую эффективность копирования. Для данного фермента, так же как и для Pol-II, не присуща 5’→3’-экзонуклеазная активность. Поэтому для репликации отстающей цепи необходимо участие Pol-I, чтобы произошло удаление РНК-праймеров на 5’-конце фрагментов Оказаки.

В эукариотических клетках выявлено большее количество ДНК-полимераз, но их функции изучены хуже.

Геликазы осуществляют образование и продвижение вдоль спирали ДНК репликативной вилки — участка молекулы с расплетенными цепями. Эти ферменты используют для расплетения цепей энергию, высвобождающуюся при гидролизе АТР. Для обеспечения более высокой скорости раскручивания несколько геликаз действуют в комплексе с белками второго типа, которые связываются с одноцепочечными участками молекулы и тем самым стабилизируют расплетенный дуплекс.

Наконец, ДНК-лигазы катализируют процессы воссоединения фрагментов цепей ДНК, участвуя в образовании ковалентных связей (фосфодиэфирных мостиков) между 5’-P- и 3’-ОН-группами соседних дезоксирибонуклеотидов. Эти ферменты также используют энергию макроэргических связей, образующуюся при гидролизе АТР или GTP.

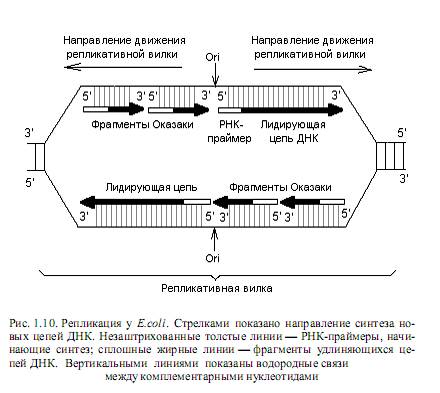

Механизм репликации двухцепочечной ДНК лучше всего исследован для бактерий E.coli и будет рассмотрен на данном примере. Инициация репликации Д НК. Процесс репликации ДНК кишечной палочки начинается в строго определенной точке, которая называется origin (ori), или точкой начала репликации, и расположена на 85 мин. генетической карты хромосомы этих бактерий. В ori репликации на ДНК действуют ферменты (топоизомеразы, геликазы), обусловливающие формирование репликативной вилки, в которой собственно и происходит копирование цепей. Для репликации необходимо наличие: ДНК-матрицы в виде одноцепочечного участка ДНК, смеси дезоксирибонуклеозидтрифосфатов, реплисомы (ансамбля ферментов, принимающих участие в репликации) и 3’-ОН–группы нуклеиновой кислоты —затравки, к которой ДНК-полимераза должна присоединять следующий нуклеотид. Дело в том, что ни одна из ДНК-полимераз не может начинать процесс полимеризации нуклеотидов de novo. Эту функцию выполняют РНК-полимеразы, которые узнают ori репликации в репликативной вилке и синтезируют коротенькие (10—60 рибонуклеотидов) последовательности — РНК-затравки (праймеры). При этом синтез затравок осуществляется в направлении от 5’- к 3’-концу, и в результате образуется свободный 3’-ОН-конец, который может использовать ДНК-полимераза для продолжения процесса полимеризации цепей на стадии элонгации репликации (рис. 1.10).

Элонгация репликации ДНК. Синтез новых цепей ДНК осуществляется с соблюдением принципа комплементарности: каждый подбираемый в растущую цепь нуклеотид должен быть комплементарен соответствующему (расположенному напротив) нуклеотиду в исходной (матричной) цепи.

Поскольку все ДНК-полимеразы осуществляют процесс полимеризации нуклеотидов только в одном направлении (5’→3’), а репликативная вилка движется вдоль ДНК в обоих направлениях, непрерывно синтезироваться в каждом из направлений может лишь одна нить, которую называют лидирующей. Вторая (противоположная) нить синтезируется короткими фрагментами (фрагменты Оказаки) и называется отстающей (рис. 1.10). Фрагменты Оказаки у прокариот содержат порядка 1000 нуклеотидов, а у эукариот — 100—200 нуклеотидов.

Кроме полимеризации цепей, которую осуществляет в основном ДНК-полимераза III, в процессе репликации ДНК происходят следующие события:

— вырезание РНК-затравок из лидирующей цепи и из каждого фрагмента Оказаки. Эту функцию выполняет Pol-I с помощью своей 5’→3’-экзонуклеазной активности;

— заполнение “брешей”, оставшихся после вырезания РНК-затравок. Эту работу также осуществляет ДНК-полимераза I, используя свободную 3’-ОН–группу соседнего фрагмента Оказаки;

— соединение фрагментов ДНК в отстающей цепи с помощью фермента ДНК-лигазы: когда растущий 3’-гидроксильный конец каждого фрагмента Оказаки доходит до 5’-дезоксинуклеотидного конца соседнего фрагмента, вступает в действие ДНК-лигаза и образуется непрерывная отстающая цепь;

— исправление ошибок репликации — корректорская правка. Этот механизм характерен как для Pol-I, так и для Pol-III и основывается на их 3’→5’-экзонуклеазной активности. Известно, что ДНК-полимераза проверяет комплементарность подбираемого нуклеотида, контролируя размер новой предполагаемой пары нуклеотидов в своем активном центре, и ее полимеразная активность включается лишь тогда, когда эта комплементарность установлена. С другой стороны, каждый вновь встроенный нуклеотид также проверяется на соответствие своей паре в активном центре фермента. Если размер образовавшейся пары нуклеотидов не соответствует истинному (когда основания противоположных нуклеотидов не комплементарны друг другу), с помощью своей 3’→5’-экзонуклеазной активности фермент вырезает некомплементарный нуклеотид и ищет ему замену. Дополнительным механизмом, уменьшающим ошибки репликации, служит репарация ДНК. В результате частота ошибочного включения нуклеотидов в образующуюся при репликации цепь ДНК крайне низка (10 -8 —10 -10 ).

Терминaция репликации . При двунаправленной репликации кольцевого генома (как у кишечной палочки) репликативные вилки встречаются на расстоянии 180° от точки репликации, и в этом месте репликация завершается. Кольцевые ДНК в месте встречи соединяются лигазой, при этом они оказываются попарно сцепленными, и в дальнейшем происходит их разделение на отдельные геномы с помощью топоизомеразы типа II.

Скорость репликации ДНК у бактерий E.coli составляет примерно 1500 пар нуклеотидов в секунду. Таким образом, полный геном кишечной палочки (4*10 6 п. н.) реплицируется примерно за 40 мин. Однако клетки E.coli делятся быстрее — каждые 20 мин, и это означает, что при прежней скорости копирования увеличивается частота актов инициации в той же самой точке начала репликации. Т. е. еще до завершения первого раунда репликации генома в сайте ori инициируется второй раунд репликации. Скорость движения репликативной вилки в эукариотических клетках значительно меньше (10—100 п.н. в секунду), но завершение репликации в разумное время обеспечивается одновременной инициацией во множестве точек. В результате хромосома дрозофилы, например, содержащая 6,5*10 7 п.н., реплицируется за несколько минут.

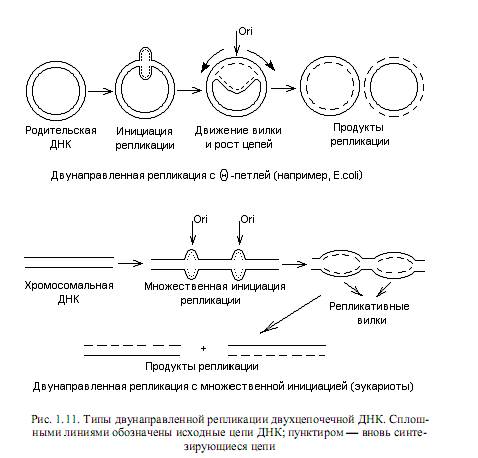

В целом закономерности репликации, выявленные для прокариот, характерны и для большинства эукариотических геномов. Отличия состоят, в первую очередь, в наличии у эукариот множества сайтов инициации репликации на каждой хромосоме, иных, чем у прокариот, механизмах исправления ошибок репликации, а также в ферментативном оснащении процесса репликации. Схематическое изображение процессов репликации циклических, формирующих геномы прокариот и плазмид, и линейных (эукариотических) геномов представлены на рис. 1.11.

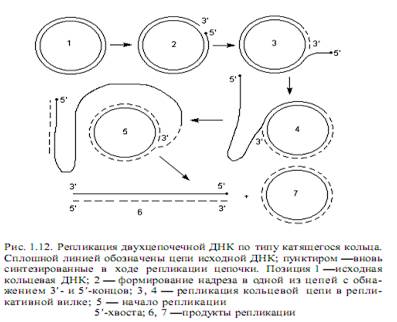

В линейной ДНК раскручивание цепей осуществляется путем вращения одной цепи вокруг другой. В кольцевой ДНК раскручивание и репликация ведут к образованию структуры, напоминающей кольцо с внутренней петлей. Ее называют тэта-петлей, поскольку по форме она похожа на греческую букву Q. Такие петли можно наблюдать на радиоавтографахреплицирующихся бактериальных ДНК, что впервые осуществил Кэрнс для ДНК E.coli. Приведенный механизм двунаправленной репликации ДНК является наиболее распространенным, но не единственным. ДНК фагов Р22, 186, Р2, а также фагов Т4 и l на поздних стадиях литического цикла реплицируется по однонаправленному механизму (тип катящегося кольца). В этом случае двухцепочечная кольцевая ДНК надрезается специфическим ферментом в уникальном сайте одной цепи (точке начала катящегося кольца). Образовавшийся в результате надреза 5’-конец цепи связывается с ферментом, осуществившим надрез. Синтез ДНК начинается с вытеснения 5’-конца, связанного с ферментом, в раствор, что позволяет ДНК-полимеразе присоединять нуклеотиды к 3’-ОН-концу. Происходит полуконсервативная репликация, в ходе которой 5’-конец разорванной цепи вытесняется в виде свободного хвоста и его длина все увеличивается, а матрицей служит интактная замкнутая цепь. Эту реплицирующуюся структуру (рис. 1.12) называют катящимся кольцом, так как разматывание свободной одиночной цепи сопровождается вращением двухцепочечной матрицы вокруг своей оси.

Если этот механизм используется для репликации двухцепочечной ДНК, то 5’-концевые хвосты служат матрицами для синтеза небольших фрагментов ДНК, которые сразу же сшиваются вместе под действием ДНК-лигазы. В результате растущие хвосты вскоре после своего образования приобретают двухцепочечную структуру. Элонгация хвостов приводит иногда к

тому, что их длина многократно превышает общую длину исходной кольцевой молекулы. Такой способ репликации использует, например, фаг l. При упаковке ДНК в капсиды в специальных участках, называемых cos-сайтами и отстоящих друг от друга на длину вирусного генома, образуются надрезы, в результате чего длинные дуплексы многократно повторенной фаговой ДНК расчленяются на фрагменты, соответствующие по размерам зрелой ДНК, обнаруживаемой в вирионах бактериофага l. Репликация по типу катящегося кольца характерна также для образования копии бактериальной хромосомы E.coli Hfr и фактора F + , передающихся при конъюгации в реципиентную клетку.

Репликация одноцепочечных ДНК. У фагов М13 или fХ174, чьи зрелые геномы представлены одиночными кольцевыми ДНК, репликация осуществляется по механизму катящегося кольца (рис. 1.12). Это происходит на поздних стадиях инфекционного процесса, после того, как

Репликация РНК. Образование РНК-содержащих вирусов происходит путем репликации их РНК, тогда как все клеточные РНК образуются в результате транскрипции ДНК. За исключением ретровирусов репликация РНК в основном повторяет процесс репликации ДНК. Как и при репликации ДНК, порядок расположения нуклеотидов определяется комплементарным копированием матрицы, в данном случае обязательно цепи РНК. Ферменты, осуществляющие этот процесс, называются РНК-зависимыми репликазами. РНК бактериальных вирусов R17 и MS2, а также полиовирусов и вируса Синдбис, инфицирующих животных, всегда обозначается знаком (+), поскольку последовательность их РНК-геномов идентична последовательности мРНК. Таким образом, геном инфицирующего вируса может служить в качестве мРНК и содержит информацию о синтезе некоторых, если не всех, вирусных белков. Специфическая репликаза, кодируемая геномом вируса и образующаяся вскоре после инфекции, связывается с одним или несколькими белками клетки-хозяина и инициирует процесс копирования (+)-цепи с ее 3’-конца с образованием полной (-)-цепи, ассоциированной с (+)-цепью-матрицей. Затем та же репликаза синтезирует множество копий (+)-цепи РНК, используя новосинтезированную (-)-цепь в качестве матрицы. Геномы некоторых вирусов (вирус везикулярного стоматита, гриппа) представлены одной или несколькими (-)-цепями. В этом случае они служат матрицами для синтеза (+)-цепей, которые играют роль мРНК и используются при синтезе дочерних (-)-цепей.

Отличительной особенностью репликации геномов ретровирусов является то, что после проникновения их РНК в клетку хозяина вирусный геном подвергается обратной транскрипции. При этом сначала образуется дуплекс РНК-ДНК, а затем — двухцепочечная ДНК. Фермент, катализирующий комплементарное копирование РНК с образованием ДНК, называется обратной траскриптазой (ревертазой). Он содержится в ретровирусных частицах (вирионах) и активируется после попадания в клетку. Появляется все больше данных о том, что обратная транскрипция происходит в самых разных эукариотических клетках, а обратная транскриптаза играет важную роль в процессах перестройки генома. Репликация двухцепочечной формы ретровирусной ДНК не начинается до тех пор, пока она не встроится в клеточную ДНК. Механизм рекомбинационного встраивания пока полностью не установлен. После интеграции ретровирусная ДНК реплицируется как часть клеточной ДНК. РНК дочерних вирионов образуется в результате транскрипции интегрированных копий вирусной ДНК.