Злокачественный ящур сердца это

Ящур — это опасное вирусное заболевание, которое сопровождается жаром, слюнотечением, афтами и эрозиями слизистых оболочек, сердца и высокой летальностью молодняка

Экономические потери от ящура состоят из:

снижения молокоотдачи до 75%;потери беременности за счет абортов; снижения привесов и летальности среди молодняка;расходов на карантинные мероприятия.

Кроме того, поражению ящуром подвержены и люди, и, несмотря на преимущественно доброкачественное течение недуга, ящур относится к ряду опасных зооантропонозов.

Болезнь у животных была описана итальянским исследователем Джироламо Фракасторо в середине XVI столетия. У людей ящур описали гораздо позднее — в середине XVIII века и лишь спустя почти 100 лет была доказана возможность заражения людей, пьющих молоко больных ящуром коров.

В более позднее время вспышки недуга фиксировались в странах европейской части материка. Нередко его путали с проявлением совершенного другого заболевания — чумы КРС. Возбудитель болезни был выявлен лишь в конце XIX в. Последний из зарегистрированных в новейшее время очаг ящура в РФ возник в Амурской области, куда возбудитель попал из Китая в 2005 г. Расходы на ликвидацию последствий болезни были высокими — не менее 45 миллионов рублей.

Этиология

Возбудителем недуга является РНК-содержащий вирус, который накапливается в эпителии язв на коже, слизистых рта и в системе лимфообращения. В первые двое суток, на самых ранних стадиях развития болезни, возбудитель можно выявить в значительных количествах на поверхности афт, а в меньших — в слюне, крови, испражнениях. Всего выделяют семь видов вируса, но наиболее распространены:

Обостряет ситуацию и то, что животное, переболевшее одним штаммом вируса, может снова заболеть любым иным.

Вирус достаточно долго живет вне организма. На загрязненных участках почвы вирус выживает до 150 суток, на одежде и шерсти — больше месяца, в фекалиях — до 170 дней, в воде — до трех с половиной месяцев. В холодном молоке вирус выживает до шести недель, однако при подогревании до 40°С погибает за 12 часов, не выживает вирус и в скисших молочных средах.

При нагревании до 60°С вирус погибает за 15 минут, при кипячении — мгновенно. Губительно действует на вирус и нахождение в дезинфицирующих растворах едкого натра или формальдегида.

Эпизоотические данные

Заболеванию подвержены парнокопытные животные, чаще заболевает КРС верблюды, олени. В меньшей степени отмечается заражаемость свиней и МРС. В редких случаях заражаются домашние хищные (как правило, при употреблении инфицированного молока). Кони и птицы не болеют ящуром. В лабораторных условиях болеют грызуны. Заражаются и переболевают животные любых возрастов, однако наиболее тяжело заболевание проходит у молодняка.

Источник заболевания — животные с клиническими признаками ящура и вирусоносители. Заражение происходит при поедании инфицированных кормов или аэрогенным путем. В крупных хозяйствах вирус появляется при ввозе больных и переболевших животных, при контакте с дикими переносчиками. Свиньи чаще заражаются поедая не обработанные продукты убоя, инфицированные корма или молоко. Также причиной заболевания может стать необработанный транспорт для перевозки животных или корма.

Патогенез

Проникновение патогена происходит через слизистые покровы, где вирус остается в клетках эпителия и начинает активно размножаться. В месте размножения возникает отечность, переходящая в воспалительный очаг. Образуются афты — отличительная черта ящура. В остальном животное чувствует себя стабильно, без изменений.

Уже через сутки из участков первичного поражения вирус попадает в кровяное русло и проникает в органы и ткани. Это приводит к повышению температуры, вызывает иммунную реакцию, которая приводит к уничтожению вируса везде, кроме слизистых оболочек, которые хуже кровоснабжены. В дальнейшем происходит активное размножение возбудителя в тканях эпидермиса.

Таким образом появляются новые афты во рту, межкопытном пространстве, венчике, на вымени. В тяжелых случаях поражается и сердце.

Течение и симптомы

Ящур протекает в острой форме. У взрослых животных изредка бывает абортивная форма, которая оканчивается выздоровлением. У КРС инкубационное время составляет до 7 дней, чаще 1–3 дня.

Различают четыре формы ящура:

Взрослые животные, как правило, переболевают в доброкачественной форме. Клиническая картина сопровождается высокой температурой, тахикардией, угнетением, существенным понижением аппетита, неспособностью принимать корм и нарушением процессов жвачки у жвачных. На 2–3 день болезни появляются афты на коже губ, носа, в ротовой полости, межкопытном пространстве, на вымени. В начале заболевания афты мелкие, но позже они соединяются и увеличиваются в размерах сначала до горошины, а затем и до размеров некрупного абрикоса. В среднем через сутки стенки афт разрушаются, появляются эрозии. В этот период температура животного приходит в норму. Во время осмотра наблюдаются обильное выделение пенистой слюны, животное причмокивает, часто облизывает носовое зеркало.

Эрозии заживают в течение недели, однако если животное ослаблено процесс может затянуться на более длительный срок. Афты в области межкопытного пространства приводят к хромоте. Животные много лежат, отказываются подниматься. При своевременной ветеринарной помощи и содержании в сухих условиях эрозии от афт проходят в течение недели. Если же поражение ног обширное, то возникают флегмоны венчика, пододерматиты и артриты.

У лактирующих животных афты на коже вымени быстро разрастаются до верхушки соска и проникают на слизистые покровы соскового канала. Из-за воспаления молоко таких коров становится слизким, горьким, кислой реакции. У коров появляются маститы и снижается молокоотдача. У отдельных животных нарушается пищеварение, бывают поносы и запоры.

У маленьких телят ящур протекает без афт, однако с признаками тяжелого гастроэнтерита и, зачастую, при отсутствии ветеринарной помощи, приводит к гибели молодняка. Нередко ящур у телят осложняется бронхопневмонией. В доброкачественной форме болезнь длится до 10–12 дней, при осложнениях до месяца.

Злокачественная форма протекает вначале с классическими симптомами ящура, однако на стадии выздоровления состояние больного ухудшается. Животные слабеют, у них отмечают тахикардию, отказ от пищи, нарушение жвачки. У некоторых начинаются параличи. Смерть наступает вследствие остановки сердца.

Инкубационное время у свиней может затягиваться до 8 суток. Заболевание проходит в острой форме, сопровождается гибелью молодняка. Помимо лихорадки и вялости, сильно страдают конечности. Отмечается хромота, в тяжелых случаях спадают копытца. Афты покрывают пятачок, молочные пакеты, ротовую полость. Поросята тяжело переносят ящур и летальность может достигать 100% в первые 48 часов болезни. Тяжелое течение сопровождается гематомами на слизистых покровах и паренхиматозных органах.

У овец период развития болезни — до трех дней. Болезнь протекает легче, чем у КРС. Слюнотечения у овец практически не бывает. Афты с просяное зерно, быстро вскрываются и заживают, отмечается хромота. В отаре появляются классические для ящура симптомы: афты и эрозии в области ротовой полости, на ногах, вымени. Лихорадка, отсутствие аппетита, вялость и прекращение жвачки. Однако нередки случаи, когда заболевание протекает бессимптомно, овцы остаются переносчиками вируса и в течение продолжительного времени. Ягнята переносят заболевание тяжело, ящур становится причиной гибели большей части молодняка.

Козы болеют в более легкой форме, чем КРС. В первые сутки симптомы схожи с симптомами у крупных жвачных. Позже козы смыкают челюсти, отмечается зубной скрежет. Слюнотечения нет, животное выздоравливает в течение двух недель. В редких случаях козы переболевают ящуром злокачественно.

У оленей поражается желудочно-кишечный тракт, отмечаются поносы. Болезни конечностей иногда сопровождаются развитием некробактериоза. При отсутствии дополнительной патогенной микрофлоры животное выздоравливает в течение двух недель.

Патизменения и диагностика

При злокачественной форме находят сердечные изменения — мышца бледная, дряблая, покрыта серо-красными пятнами. Под эпикардом обнаруживают кровоизлияния, в паренхиматозных органах — признаки вырождения тканей.

Чаще всего постановка диагноза на ящур, в связи с характерной клинической картиной, не представляет больших затруднений.

Диагностика при ящуре комплексная. Учитывают эпизоотическую ситуацию региона, клинические признаки, лабораторные исследования и. В лабораторию направляют иссеченные лимфоузлы, афты и их содержимое, пробы крови, взятые в период повышения температуры или сыворотку крови.

Патматериал отправляют в замороженном виде, в стерильной, герметично закрывающейся таре с использованием консервирующего раствора. Тару отправляют с нарочным и сопроводительным письмом.

Лечение

В первую очередь лечение больных животных начинается с улучшения условий содержания и кормления. Больных оставляют в покое, отстраняют от работы, не гоняют на выпас.

На период болезни животных переводят на мягкую пищу, которая легко переваривается. Животные должны иметь постоянный доступ к прохладной свежей воде. Для скорейшего выздоровления выполняют:

Промывание ротовой полости с использованием обеззараживающих растворов и мазей. Обработку копыт с помощью ножных ванн и смазывание их препаратами на основе дегтя, расчистку копыт. При поражении вымени используются мази с антибиотиком, основной целью которых является подавление секундарной микрофлоры. Комплексная антибиотикотерапия препаратами цефалоспоринового ряда.

В случае тяжелого течения животным дают сердечные препараты, болтушки для облегчения состояния желудочно-кишечного тракта. Ослабленным животным добавляют витаминные препараты.

Из специфических лекарственных форм применяют сыворотку животных-реконвалесцентов или противоящурный иммунолактон.

Меры борьбы и профилактика

В первую очередь для профилактики ящура необходимо следить за ветеринарно-санитарным состоянием ферм, не допускать контактов фермерских животных с дикими, не пополнять стада животными из неблагоприятных районов. В неблагополучных регионах проводится профилактическая вакцинация.

В случае установления карантина больных животных убивают, трупы утилизируют. Визуально здоровых животных забивают на убойных пунктах. В случае обширного распространения болезни все клинически здоровые животные вакцинируются.

Карантин снимают через три недели после устранения последнего клинического случая болезни, при условии вакцинации живого поголовья и заключительной дезинфекции. Субпродукты и мясо переболевших животных используют в производстве консервов и вареных колбас.

При возникновении афт в производящем слое эпидермиса копытец или вследствие перехода афтозного процесса с кожи межкопытцевой щели и мякишей часто отмечают пододерматит: гиперемию основы кожи, скопление серозного экссудата между основой кожи и роговой подошвой с отслоением последней, а в тяжелых случаях и спадение рогового башмака. Афтозный процесс на молочной железе нередко сочетается с серозно-катаральным, а при осложнении вторичной микрофлорой — с гнойным маститом. Из других органов более закономерны поражения сычуга и кишечника. В них находят катаральное и геморрагическое воспаление.

Ящур может протекать злокачественно со смертельным исходом, особенно у молодняка. Основные изменения при этом развиваются в сердечной и скелетных мышцах, в то время как афтозные поражения слабо выражены. Смертность при злокачественном ящуре может достигать среди молодняка 100% и является следствием сильных изменений и паралича сердца. Нередко взрослые животные при этом гибнут при кажущемся выздоровлении.

Изменения в сердечной и скелетных мышцах обычно очаговые, протекают по одному типу. Из мышц скелета чаще и больше поражается активная и массивная мускулатура: тазобедренная, плечевая, спины, межреберная, массеторы, мышцы языка, ножки диафрагмы. Измененные участки имеют вид рыбьего мяса. При попадании секундарной микрофлоры в этих местах возникают абсцессы, флегмоны, ихорозный распад тканей.

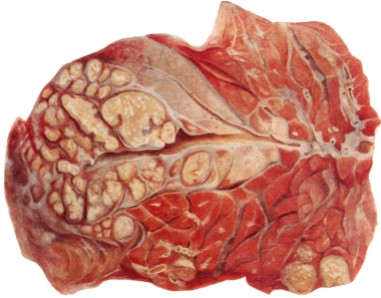

В сердце при внешнем осмотре и особенно на разрезе видны множественные сероватые или желтоватые очажки различной величины и формы. Наличие их в ряде случаев придает сердцу своеобразную полосчатую окраску, напоминающую шкуру тигра ("тигровое сердце"), Наиболее часто очаговые изменения находят в стенках левого и правого желудочка, в межжелудочковой перегородке и папиллярных мышцах.

При гистологическом исследовании в миокарде обнаруживают белковую и жировую дистрофии, зернисто-глыбчатый распад, восковидный некроз и лизис миоцитов в сочетании с клеточной пролиферацией со стороны интерстиция или без нее.

У переболевших животных длительное время сохраняются очаговые признаки частичной регенерации миоцитов, клеточные инфильтраты, очаги склероза и отложения солей извести на месте погибших миоцитов. Изменения в скелетных мышцах напоминают таковые в сердце.

Нередко при злокачественном ящуре, кроме поражения сердца и скелетных мышц, находят различные тяжелые изменения в паренхиматозных органах, железах внутренней секреции и нервной системе. В печени, почках и надпочечниках обнаруживают дистрофические процессы с гибелью клеток и их замещением соединительной тканью. В гипофизе могут быть клеточные пролифераты, а в щитовидной железе — признаки гипофункционального состояния.

В головном и спинном мозге при вскрытии отмечают гиперемию сосудов, кровоизлияния, отечность вещества и оболочек, при гистологическом исследовании — дистрофические изменения нервных клеток, а иногда и картину негнойного лимфоцитарного энцефаломиелита. Из других изменений возможны гиперплазия лимфатических узлов, особенно регионарных местам ящурных поражений, гиперемия, отек и воспаление легких, кровоизлияния на серозных и в слизистых оболочках.

При осложнении афтозного процесса вторичной микрофлорой возможно развитие сепсиса и септикопиемии. В литературе немало сообщений о наслоении или провоцировании вследствие заболевания ящуром различных инфекций: некробактериоза, колибактериоза, пастереллеза, стрептококкозов, гемоспоридиозов, микозов и т. п. В таких случаях смешанная болезнь, как правило, протекает в более тяжелой форме, сопровождается высокой смертностью и нередко затрудняет своевременную постановку правильного диагноза.

Афта на слизистых оболочках представляет собой пузырек различной формы и величины. Гистогенез ее начинается с дегенеративных поражения клеток шиповидного слоя. Клетки набухают, округляются, а ядра пикнотизируются. В сосочковом слое подлежащей соединительной ткани в ответ на дистрофию клеток происходит расширение капилляров, отек и клеточная инфильтрация. Проникновение в толщу пораженных клеток и возникновению мелких внутриэпителиальных пузырьков.

По мере продолжения репродукции вируса в клетках шиповидного слоя и накопления серозного экссудата отмечают более обширные разрушения клеток и их дискомплексацию, слияние мелких пузырьков в один крупный и формирование афты. В связи с нарастающими воспалительными явлениями в сосочковом слое афта заполняется нейтрофильными лейкоцитами. Экссудат становится серозно-гнойным, а затем гнойным. Из-за механических причин и воспалительных процессов стенки афты надрываются и обнаруживается эрозия.

Очищение дефекта эпителия от продуктов некротического распада происходит на 5-7-е сут, а эрозионная поверхность полностью покрывается эпителием на 12-е сут. Восстанавливается дефект за счет размножения клеток базального слоя.

При осложнении пролиферативных процессов в местах эрозии вторичной микрофлорой развивается гнойное воспаление подлежащих тканей с образованием язвенных поражений. Они заживают посредством натяжения с формированием соединительнотканного рубца.

Афтозно-эрозионные поражения на коже протекают по тому же типу, что и на слизистых оболочках. Из-за более частых осложнений вторичной микрофлорой на конечностях в области межкопытной щели нередко развивается пододерматит с последующим отпадением рогового башмака, а в молочной железе - серозно-катаральный или гнойный мастит.

При злокачественном течении наряду с афтозно-эрозионными поражениями обнаруживают тяжелые дегенеративные изменения в сердечной и скелетной мускулатуре. Они развиваются одновременно с появлением афтозно-эрозионных поражений на слизистых оболочках. В пораженных участках миокарда гистологически отмечают дистрофическо-некрогические процессы в мышечных волокнах (белковая дистрофия, восковидный некроз, лизис, зернисто-глыбчатый распад), клеточно-пролиферативную реакцию со стороны интерстициальной ткани и явления расстройства кровообращения. Часто наблюдают отложение солей извести в пораженных мышечных волокнах. В начале развития воспалительного процесса в миокарде более выражен альтернативный, а в дальнейшем - пролиферативный компонент. Очаги некроза мышечных волокон сочетаются с участками частичного или полного замещения пораженных волокон клеточным инфильтратом и грануляционной тканью.

В скелетной мускулатуре встречаются дистрофические и некротические изменения мышечных волокон с реактивно-клеточными процессами в интерстиции. Поражения носят обычно очаговый характер.

Глубокие изменения при злокачественном течении могут развиваться в паренхиматозных органах, железах внутренней секреции и в нервной системе. В печени выявляют белковую дистрофию паренхиматозных клеток, а в почках - серозный гломерулонефрит. Поражения в надпочечниках характеризуются дистрофией клеток коркового слоя, некрозом хромафинных клеток и развитием клеточного пролиферата в местах дегенеративных явлений. В гипофизе выявляют клеточные пролифераты, в щитовидной железе - гипофункциональное состояние. В различных отделах головного и спинного мозга иногда развивается негнойный энцефаломиелит. В летальных случаях встречается острый десквамативный гастроэнтерит. Органы иммунной системы (селезенка, тимус, лимфоузлы) гипертрофированы.

В местах первичного проникновения и размножения вируса в чувствительных клетках слизистых оболочек кутанного типа и безволосых местах кожи формируются первичные афты. В этих очагах беспрерывно протекает процесс репродукции вируса, сопровождающийся расширением участка пораженных клеток. Из первичных мест ВЯ проникает в кровь и лимфу, разносится по органам, тканям и фиксируется в чувствительных клетках, размножается в них, вызывая образование вторичных афт. Вирус размножается в цитоплазме клеток шиповидного слоя эпителия слизистых оболочек и эпидермиса кожи. В клетках прекращается митотическая активность, т.е. необратимо приостановлены процессы синтеза клеточной ДНК. Некоторые штаммы вируса наряду с эпителиотропными могут проявлять и миотропные свойства, размножаясь в саркоплазме мышечных волокон миокарда и скелетной мускулатуры. В мышечных волокнах, так же как и в клетках шиповидного слоя эпителия, не проявляется митотическая активность ядер и отсутствуют процессы синтеза клеточной ДНК. По-видимому, субстрат цитоплазмы клеток шиповидного слоя эпителия и саркоплазмы мышечных волокон однотипен в биохимическом отношении, что обусловливает возможность размножения вируса в данных органах.

Дифференциальную диагностику ящура необходимо проводить от везикулярного стоматита (возбудитель — везикуловирус, болеют те же виды животных и лошади, нет поражений сердечной и скелетных мышц), от злокачественной катаральной горячки, инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи и чумы крупного рогатого скота, от стоматитов неинфекционной природы.

Значительные трудности в связи со сходным клинико-анатомическим проявлением представляет дифференциальная диагностика ящура у свиней от везикулярной экзантемы (ВЭС) и везикулярной болезни (ВБС). Возбудителем ВБС является энтеровирус. Болезнь характеризуется лихорадкой, нервными явлениями и появлением на конечностях (венчике, мякише, коже межкопытцевой щели), пятачке, языке и сосках пузырьков (везикул), сходных с ящурными афтами. При гистоисследовании часто обнаруживают острый негнойный менингоэнцефаломиелит лимфоцитарного типа. При ВБС по сравнению с ящуром гораздо ниже смертность животных, в частности поросят, отсутствуют поражения сердца и скелетных мышц. Возбудитель ВЭС — калицивирус, который происходит от морских млекопитающих (ластоногих) и рыб. При использовании рыбы и мясопродуктов от морских млекопитающих в корм свиньям калицивирус таким путем может быть занесен на свинофермы. В клинико-анатомическом проявлении ВЭС напоминает ВБС, но не характерных для ВБС поражений нервной системы. Окончательный диагноз на ВБС и ВЭС ставят на основании лабораторных исследований.

Это такой тип воспаления, когда преобладает дегенеративно-некротические изменения, а экссудация и пролиферация слабее выражена. Возникает альтеративное воспаление под действием факторов, вызывающих глубокие нарушения тканевого обмена (ядовитые вещества, токсические инфекции, гиперэргические состояния).

По течению различает 2 формы этого воспаления (острую и хроническую).

При острой форме преобладает некроз и дистрофнческие изменения паренхиматозных клеток. Чаще это зернистая, вакуольная слизистая дистрофии, жировая дистрофия. На слизистых оболочках это слущивание эпителия (десквамативный катар). Экссудативные выражены в виде гиперемии, пролиферативные - в виде размножения юных соединительнотканных клеток. Примерами острой формы альтеративного воспаления являются: острый альтеративный миокардит при злокачественном ящуре: казеозная пневмония при туберкулезе и др.

При хронической форме преобладают атрофические изменения вследствие длительного воздействия относительно слабых токсических факторов (кормовая интоксикация и токсикоинфекции).

Характеризуется альтеративное воспаление уменьшением органа в объеме в результате атрофии перенхиматозных элементов. Разрастающаяся соединительная ткань стягивает орган и придает ему сморщенный шагреневый вид, на разрезе окраска органа бледная и тяжи разросшейся соединительной ткани.

Исход альтеративного воспаления часто по типу неполного разрешения воспалительного процесса с разростом соединительной ткани и замещением ею паренхимы органа.

Целевая установка темы:

Изучить морфологическую характеристику альтеративного воспаления. При каких инфекционных заболеваниях чаще всего развивается этот процесс. Исход альтеративного воспаления. Значение для организма.

Основное внимание уделяется следующим вопросам:

- Определение сущности альтеративного воспаления и его морфологическая характеристика (макро- и микрокартина).

- Морфологическая характеристика альтеративного воспаления органов при ящуре, туберкулезе, альтеративном гепатите и др.

- Исход альтеративного воспаления. Значение для организма.

- Беседа с целью ознакомления с подготовленностью студентов к проведению практических занятий по теме. Затем преподаватель обобщает и поясняет детали.

- Изучение музейных препаратов и боенского материала с целью ознакомления и изучения макроскопических изменений при альтеративном воспалении. Студенты, пользуясь схемой макроскопи-ческого описания органов, в виде протокольной записи описывают эти изменения, а затем устанавливают патологоанатомический диагноз по описанным изменениям каждого органа, затем изучают под микроскопом микропрепараты.

Перечень музейных препаратов

- Казеозный некроз при туберкулезной пневмонии у крупного рогатого скота.

- Казеозный некроз при туберкулезе перибронхиальных лимфатических узлов.

- Туберкулез печени новорожденного теленка.

- Туберкулез печени кур.

- Тигроидное сердце крупного рогатого скота при злокачественном ящуре.

Рисунки в атласе.

Слайды макроскопических изменений при туберкулезе и злокачественном ящуре.

- Туберкулезная (казеозная) пневмония крупного рогатого скота.

- Сердце при злокачественном ящуре.

Преподаватель дает краткое пояснение препаратов на слайдах, а затем студенты самостоятельно начинают изучать их и схематически зарисовывают изменения в альбомы с обозначением стрелкой найденных и зарисованных изменений.

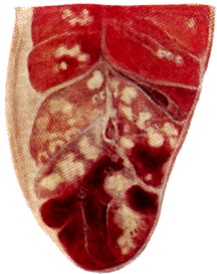

Препарат: Туберкулезная (казеозная)

пневмония крупного рогатого скота

При малом увеличении микроскопа отмечают большие бесструктурные участки, окрашенные эозином в розовый цвет. Это некротические участки. От неизменной ткани легкого они отделяются довольно резко. При большом увеличении видна зернисто-глыбчатая масса казеозного распада легочной ткани. Это альтеративный компонент воспаления.

Рис.108. Фибринозно-казеозная пневмония при туберкулезе КРС:

1.Казеозный некроз;

2.Фибринозный экссудат;

3.Лимфоидные клетки (зона реактивного воспаления).

Капилляры альвеол сохранившихся участков легочной ткани в пограничных с некрозом зонах в состоянии гиперемии и отека. Это компонент экссудации. По периферии казеозных масс виден тонкий ободок, состоящий из небольшого количества эпителиоидных клеток, фибробластов, единичных гиганстких клеток, а далее много лимфоидных, они скапливаются по периферии некротического очага кучкообразно.

Выявленные клетки являются компонентами пролиферации. Изучив препарат, видно, что компонент альтерации преобладает над экссудацией и пролиферацией.

Казеозные очаги некроза охватывают несколько целых долей легкого, которые при внешнем осмотре приподняты над непораженной легочной тканью, темнокрасного цвета (гепатизация), плотные на ощупь, на разрезе пораженные доли легкого пронизаны диффузно серо-желтоватого цвета, творогоподобными массами с сохранением очертаний долек, сосудов, бронхов. Дольчатость легких хорошо выражена, несмотря на обширность поражения легочной ткани (рис.64).

Рис.109. Лобарная казеозная пневмония у козы

Рис.110. Сливная туберкулезная казеозная пневмония

у крупного рогатого скота.

Рис.111. Ацинозная туберкулезная пневмония

у крупного рогатого скота

Рис.112. Лобулярная туберкулезная казеозная пневмония

у крупного рогатого скота.

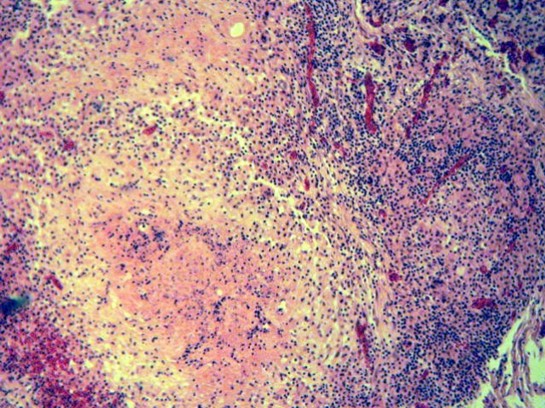

Препарат: Сердце при

злокачественном ящуре

При малом увеличении микроскопа отмечаем при затемненном свете зернистую и жировую дистрофию мышечных волокон (исчезновение поперечной исчерченности), другие мышечные волокна потеряли и продольную исчерченность.

При большом увеличении отмечаем явления ценкеровского некроза поперечно-полосатых сердечных мышечных волокон. Одни мышечные волокна бесструктурные с остатками ядер в виде теней, другие вздуты и распались на бесструктурные глыбки бледно-розового цвета, ядра совсем исчезли. Наблюдается гиалиново-глыбчатый распад мышечных волокон вплоть до миолиза. Это компоненты альтерации. Наряду с дистрофическими и некротическими изменениями видна гиперемия и кровоизлияния (выход эритроцитов и лейкоцитов за пределы сосудистой стенки), а также небольшое количество экссудата.

При большом увеличении в интерстициальной соединительной ткани наблюдают пролиферацию гистиоцитарных, лимфоидных, плазматических клеток и фибробластов, которые небольшими скоплениями инфильтрируют пораженные участки. Это компоненты пролиферации. И опять, также как в случае с казеозной пневмонией, из всех компонентов преобладает альтерация, другие же слабее выражены. Если животное остается живым, то процесс заканчивается разростом соединительной ткани на месте погибших сердечных волокон (склероз их) или обызвествление мышечных волокон.

Сердечная мышца со стороны эпи-, мио- и эндокарда, чаще всего левого, затем правого желудочков и перегородок, напоминает рисунок шкуры тигра (тигровое сердце), вследствие чередования участков воспалительной гиперемии с мышечными волокнами в состоянии ценкеровского некроза или зернисто-жировой дистрофии, которые мутно-серого или серо-белого цвета.

Рис.113. Многочисленные очажки некроза в миокарде (тигровое сердце)

при ящуре крупного рогатого скота

Контрольные вопросы к теме:

- Какие воспаления относятся к альтеративному типу.

- Макро- и микрокартина альтеративного воспаления на примере казеозной пневмонии при туберкулезе крупного рогатого скота и миокардита при злокачественном ящуре. Острое и хроническое альтеративное воспаление, их отличительная особенность.

- Исходы. Значение для организма.

|

|