Альвеококкоз печени у детей

Альвеококкоз – паразитарное заболевание, возбудителем которого являются личинки ленточного червя альвеококка.

Первичный очаг формируется в тканях печени, но возможно дальнейшее поражение других внутренних органов, в частности, легких. Симптомы неосложненной болезни схожи с клиническими проявлениями аллергии. При осложненном течении возможно формирование гнойников в тканях паразитарных опухолей с последующим их прорывом в брюшную или плевральную полость.

Диагностика альвеококкоза комплексная, и базируется на результатах лабораторно-инструментальных исследований. Лечением болезни занимается врач-паразитолог. Нередко докторам приходится прибегать к хирургическому вмешательству для удаления паразитарной опухоли и предотвращения развития осложнений.

Возбудитель и пути заражения

Возбудителем альвеококкоза у человека является личиночная стадия гельминта Alveococcus multilocularis, относящегося к плоским червям подсемейства Echinococcine. Половозрелые формы альвеококка по строению своего туловища весьма схожи с эхинококками, но между ними есть и некоторые отличия.

Прежде всего, разнится количество крючьев на сколексе. Обычно у альвеококка их насчитывается от 28 до 32 штук. Также у данного паразита отсутствуют боковые ответвления в матке. Разным является и расположение полового отверстия в передней части членика.

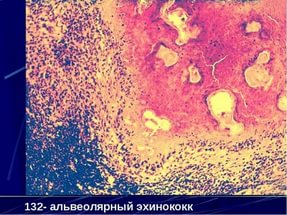

Отличаются паразиты и особенностями строения финны: у альвеококка она имеет гроздевидную форму, и выглядит как пузырьки, заполненные студенистым содержимым. Дочерние пузырьки формируются путем почкования. В отличие от эхинококковых, у альвеококка такие образования произрастают наружу, а не внутрь.

Взрослые альвеококковые особи достигают размеров от 1,6 до 4 мм, и состоят из головки, имеющей 4 присоски и крючья, а также 2-3 члеников. В последнем членике находится матка, в которую вмещается около 400 яиц.

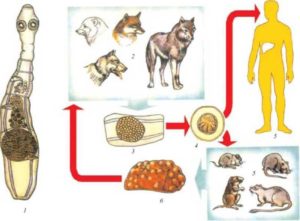

Ленточный гельминт паразитирует в кишечнике животных, являющихся основными его хозяевами. Он может быть обнаружен у кошек, собак, песцов, лисиц, волков. Зрелые яйца червя попадают в окружающую среду вместе с фекалиями животного, после чего проникают в организм промежуточных носителей:

В организме промежуточного носителя начинается фаза личиночного развития гельминта. Заражение человека альвеококком может произойти при попадании в рот онкосфер паразита. Часто инфицирование наступает во время охоты, при разделке туш животных, снятии и обработке шкур. Иногда заражению предшествует контакт с домашними питомцами, употребление лесных ягод, трав или других плодов, на поверхности которых присутствуют яйца ленточного червя альвеококка.

Патогенез

Попадая в человеческий организм, альвеококковая личинка покидает яйцо и проникает в кровоток. Вместе с кровью он заносится в печень, где и оседает в большинстве случаев. Первичный альвеококкоз других внутренних органов встречается в крайне редких случаях.

Достигая печени и оседая в ней, личинка превращается в небольшой пузырек. Его диаметр достигает 2-4 мм, который начинает размножаться путем экзогенного почкования.

Со временем в соединительнотканной печеночной строме начинает образовываться альвеококковая опухоль. Она имеет небольшие размеры и бугристую поверхность. Ее диаметр постепенно увеличивается, и может колебаться в рамках 0,5 – 30 см, а иногда даже больше.

На разрезе альвеококковый узел выглядит наподобие ноздреватого сыра, либо кусочка свежеиспеченного хлеба. Если присмотреться, то можно заметить присутствие многочисленных хитиновых пузырьков.

Образовавшаяся паразитарная опухоль, как и злокачественное новообразование, имеет свойство прорастать в прилегающие ткани, а также в разные внутренние органы (то есть, метастазировать). Возможно поражение:

- диафрагмы;

- сальников;

- поджелудочной железы;

- правой почки;

- правого надпочечника;

- правого легкого.

Как можно заметить, альвеококковая опухоль, прорастающая в ткани других внутренних органов, поражает преимущественно их правую часть. Такое происходит по той причине, что первичным очагом патологического процесса является печень.

Альвеококки способны проникать в лимфатические пути и кровеносные сосуды. Вместе с биологическими жидкостями они проникают в вышеупомянутые органы, оседают в них и образуют новые опухоли. Именно они являются своеобразными метастазами. Самым опасным является поражение альвеококково-опухолевым процессом тканей головного мозга.

Основным патогенным воздействием паразита на человеческий организм является механическое сдавление тканей внутренних органов. Вследствие этого нарушается их трофика и кровоснабжение, что приводит к расстройствам их функционирования. Вместе с этим, паразиты выделяют в кровь высокие концентрации токсических веществ. Это влечет за собой проявление признаков гиперсенсибилизации.

Если альвеококковая опухоль находится только в одном органе, состояние пациента может оставаться относительно удовлетворительным. Но распространение метастаз приводит к нарушению деятельности сразу нескольких внутренних органов, что провоцирует резкое ухудшение состояния здоровья.

В группу риска входят, прежде всего:

- работники звероферм;

- охотники;

- пастухи;

- грибники;

- лесничие;

- представители других профессий, связанных с повышенным риском заражения разными видами гельминтов.

Этим людям в первую очередь необходимо проходить профилактические обследования на присутствие яиц альвеококка и прочих ленточных червей.

Стадии развития

Альвеококкоз развивается в 3 стадии:

- Бессимптомная. При таком течении патологии человек даже не подозревает о том, что заражен личинками альвеококка. Данная стадия может длиться на протяжении 10 лет или больше. Обычно патология обнаруживается совершенно случайно, в ходе лабораторного исследования кала или соскоба с поверхности перианальной зоны (при выявлении других типов гельминтозов).

- Неосложненная. Патологический очаг локализуется в тканях печени. То есть, опухоль находится в месте своего первичного расположения. Кроме нарушений пищеварительных процессов, пациенты, как правило, не предъявляют никаких жалоб.

- Осложненная. В этом случае имеют место метастатические процессы в других внутренних органах. Следствием этого становится нарушение их деятельности и серьезное ухудшение общего состояния больного.

Симптомы

Для болезни характерно злокачественное течение, поэтому, чем раньше она будет выявлена, и чем быстрее будет начата необходимая терапия, тем меньшим станет риск развития опасных для здоровья и жизни осложнений. И наоборот: если патологию выявили на последних стадиях ее течения, повышается вероятность летального исхода.

Симптомы альвеококкоза у человека зависят от степени его тяжести. Так, ранние признаки, характерные для начального этапа развития патологии, проявляются:

- ухудшением аппетита;

- тяжестью в области правого подреберья, которая возникает или усиливается после приема пищи;

- беспричинным похудением;

- ноющими болями в проекции печени.

Иными словами, симптомы начальной стадии печеночного альвеококкоза ничем не отличаются от тех, которые наблюдаются при других заболеваниях этого органа. При пальпации может отмечаться увеличение печени. Если альвеококковая опухоль расположена не в центральной части органа, то она тоже может прощупываться во время пальпаторного исследования правой части живота.

В фазе активного прогрессирования патологии симптоматика начинает усиливаться. Проявляется выраженная боль в области печени, практически полностью пропадает аппетит. Более того, вид пищи может вызывать отвращение или приступ тошноты у больного. Печень при этом продолжает увеличиваться в размерах. Она становится уплотненной, возникают диспептические симптомы.

Такая клиническая картина напоминает альвеолярный эхинококкоз, а также является немного схожей с клиникой гепатита. Дифференцировать альвеококкоз от этих патологических процессов можно только посредством проведения лабораторных анализов.

Стадия тяжелого течения развивается в том случае, если лечение было начато несвоевременно. В это время печень сильно страдает и подвергается токсическому действию продуктов жизнедеятельности альвеококков. Также на ее работу оказывает негативное влияние присутствие паразитарной опухоли, что в итоге приводит к:

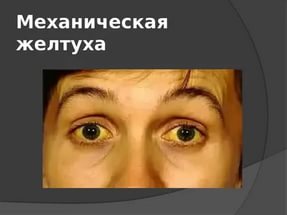

- механической желтухе;

- обесцвечиванию кала (он становится белым);

- приобретением мочой оттенка темного пива;

- портальной гипертензией, которая возникает при прорастании опухоли в крупные кровеносные сосуды.

Также на последних стадиях печеночного альвеококкоза отмечается начало процесса метастазирования в другие органы. Страдать могут следующие органы:

На терминальной стадии болезни поражения становятся необратимыми. Проявляются симптомы иммунодефицита, развиваются осложнения. Прогноз в этом случае неблагоприятный, повышается риск летального исхода.

Легочный альвеококкоз крайне редко имеет первичный характер – чаще всего он развивается под воздействием онкосфер, попадающих в органы дыхания с системным кровотоком. Оседая в тканях легких, они формируют первичные паразитарные узлы.

Но в большинстве случаев альвеококкоз развивается тогда, когда печеночная опухоль прорастает через поддиафрагмальное пространство и поражает легкое. Для такого вида патологии характерно:

- затруднение дыхания;

- постоянный кашель;

- примесь гноя или крови в отделяемой мокроте.

Прорыв альвеококкового узла в бронхи вызывает развитие септического плеврита или аспирационной пневмонии. Эти патологии крайне сложно поддаются лечению даже при применении сильнейших антибактериальных препаратов.

Диагностика

Для прохождения первичного обследования можно обратиться к терапевту. В дальнейшем пациент может быть направлен к паразитологу для прохождения тщательной диагностики. При выявлении альвеококковых опухолей больному необходима консультация хирурга, во время которой будет разрабатываться индивидуальная схема лечения.

Немаловажное значение в диагностике имеет опрос пациента. В ходе него выясняются обстоятельства, которые могли привести к заражению альвеококками:

- проживание в эндемических зонах;

- трудовая деятельность, связанная со скотоводством, ловлей рыбы, лесничеством;

- увлечение охотой;

- сбор лесных ягод и т. д.

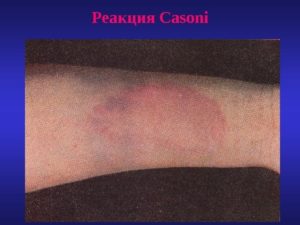

Поскольку альвеококкоз является одной из разновидностей гельминтоза, он нередко вызывает целый ряд аллергических симптомов. В таком случае пациент направляется к аллергологу для прохождения аллергопроб. На ранних стадиях развития болезни данная методика выявляет эозинофиллию. Параллельно проводится реакция Казони с эхинококковым антигеном.

Специфическая лабораторная диагностика базируется на выполнении иммунологических исследований методами РИГА, РЛА, ИФА. Назначается полимеразная цепная реакция.

Для выявления альвеококкового узла, определения его точной локализации и размеров проводят:

- рентгенографию брюшной полости или легких;

- УЗИ и допплерографию печени;

- КТ или МРТ органов грудной клетки, головного мозга или других органов (при метастазировании опухоли из печени в ткани других органов);

- ЭхоКГ и пр.

В сложных или неясных ситуациях проводят сцинтиграфию печени или диагностическую лапароскопию.

Лечение альвеококкоза

При альвеококкозе печени проводится только хирургическое лечение. Это обусловлено поздним выявлением болезни. В тяжелых случаях операция необходима, но кроет в себе много рисков. Если присутствуют метастазы в других органах, их тоже удаляют. Врач может назначить проведение химиотерапии, но в большинстве случаях она имеет низкую эффективность.

Вместе с паллиативной операцией назначается противопаразитарная терапия. Антигельминтные препараты вводятся при помощи безыгольных инъекторов. Их применение обусловлено повышенной плотностью альвеококковых опухолей.

Обычно в лечении болезни назначают следующие средства:

- Левамизол. Содержит действующее вещество левамизола гидрохлорид. Отпускается в таблетирнованной форме. Каждая таблетка содержит по 150 мг активного компонента. Основным противопоказанием является непереносимость препарата. С осторожностью назначают при почечных и печеночных патологиях.

- Мебендазол. Содержит действующее вещество метронидазол. Формы выпуска – раствор и таблетки. Не назначается при органических поражениях ЦНС, печеночной недостаточности, лейкопении, гиперчувствительности. Запрещено применять беременным и кормящим женщинам.

В особо тяжелых случаях проводится радикальная или паллиативная операция. Под радикальным вмешательством подразумевается вылущивание опухоли или удаление пораженного участка печени.

Операцию проводят в несколько этапов, если патологических узлов много. Это важно по той причине, что пациент не выдержит многочасового вмешательства.

Осложнения

Нелеченный альвеококкоз чреват серьезными осложнениями, которые могут быть опасными не только для здоровья, но и для жизни больного. Чаще всего патология осложняется:

- механической желтухой;

- абсцессом печени, возникающим по причине попадания в альвеококковую опухоль патогенной микрофлоры;

- портальной гипертензией, объясняющейся постоянно увеличивающимся в размерах уплотнением, которое локализуется в воротах печени;

- перитонитом;

- холангитом, сопровождающимся нагноением;

- эмпиемой плевры;

- асцитом;

- желудочным или пищеводным кровотечением;

- амилоидозом;

- почечной недостаточностью.

Такие осложнения значительно отягощают течение альвеококкоза, снижают качество жизни, ухудшают прогнозы. Они намного сложнее купируются, но, к сожалению, их частота довольно высока.

Прогноз

Прогноз при альвеококкозе всегда довольно серьезный. Без необходимого лечения в 90% случаев пациент погибает в течение 10 лет. К летальному исходу приводят метастазы в различные внутренние органы и другие осложнения.

Профилактика

Медикаментозная профилактика альвеококкоза не проводится по причине свой неэффективности. Но, все же, есть определенные меры, помогающие предотвратить заражение альвеококками. Они заключаются в:

- борьбе с мелкими грызунами (проведении дератизации);

- хранении шкурок диких животных в нежилых помещениях;

- разделке туш дичи в специальной, надежно защищенной одежде и перчатках;

- тщательном мытье лесных плодов (ягод, фруктов, грибов) перед употреблением.

Лица, которые находятся в группе риска ввиду своей профессиональной деятельности или увлечений (рыбалка, охота) должны регулярно проходить профилактические осмотры у врача, а также делать скрининговые исследования. Это необходимо делать минимум 1 раз в год. Даже если заражение произошло, обнаружить его признаки удастся на самых ранних этапах развития такой опасной патологии, как альвеококкоз.

Среди всех паразитарных заболеваний, встречающихся у детей, отнюдь не последнее место занимает альвеококкоз. Эти гельминты поражают печень человека, что представляет собой серьезную угрозу для жизни и здоровья. Впервые паразитарную природу этого заболевания установил Р. Вирхов еще в 1856 году, и по сей день инфекция не теряет своей актуальности. В России крупнейшие очаги альвеококкоза зарегистрированы в Камчатской области, Якутии, Чукотском автономном округе, Хабаровском и Красноярском крае. Чуть реже болезнь встречается в Челябинской, Омской, Иркутской, Пермской и Самарской областях, а также на территории Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Как же происходит заражение гельминтами, и что делать, чтобы вовремя выявить инвазию?

Альвеококки: что представляют собой гельминты?

Альвеококки — это гельминты, которые относятся к виду ленточных червей и паразитируют преимущественно в кишечнике лис, песцов, волков и койтов. Длина тела паразита составляет не более 4,5 мм. Он имеет небольшую головку с четырьмя присосками и крючьями, а также несколько члеников, формирующих тело. Личиночная форма альвеококка представлена узлом, состоящим из конгломерата мельчайших пузырьков, которые образуются путем почкования и плотно прилегают друг к другу. Внутри пузырьков находится вязкая желтая или темная масса. Гельминты локализуются в печени, головном мозгу или в легких. Окончательными хозяевами возбудителя являются дикие животные, а промежуточными выступают человек и грызуны.

Как происходит заражение гельминтами в детском возрасте

Ленточные гельминты паразитируют в организме основного хозяина (дикого животного), откуда они вместе с фекалиями поступают в окружающую среду. Заражение гельминтами детей происходит при случайном проглатывании яиц. Это зачастую является следствием нарушения правил личной гигиены, употребления дикорастущих ягод, трав, которые были загрязнены фекалиями животных.

После проникновения в человеческий организм гельминты оседают преимущественно в области правой доли печени. Другие органы (селезенка, легкие, почки, брюшина) поражаются в результате метастазирования. Постепенно в печени личинка переходит в форму пузырька, который начинает делиться с помощью почкования. Инфекция прогрессирует, формируется бугристая паразитарная опухоль диаметром до 40 см. Известно, что этот узел подобно злокачественному образованию может прорастать в соседние органы и ткани, а паразиты могут распространяться с током крови и лимфатической жидкости по всему организму.

Крапивница и другие симптомы заболевания

После заражения гельминтами наступает доклиническая стадия болезни, которая может длиться несколько лет. В это время маленькие пациенты жалуются на кожный зуд и высыпания, у них появляется крапивница. Обнаружить альвеококкоз на этой стадии можно только благодаря случайному проведению УЗИ. Ранняя манифестная стадия болезни сопровождается появлением тупых распирающих болей в правом подреберье, желтухи кожных покровов. Малыш жалуется на привкус горечи во рту и постоянную тошноту, а при осмотре у худых детей можно обнаружить изменение формы живота. Пальпаторно определяется бугристый узел с неровной поверхностью. Дети теряют в весе, становятся сонливыми и вялыми, значительно снижается успеваемость в школе.

Также болезнь сопровождается периодическими приступами печеночной колики. Присоединение вторичной инфекции нередко заканчивается развитием абсцессов печени, холангита, перитонита и даже аспирационной пневмонии. Если паразитарный узел сдавливает ворота печени, формируется портальная гипертензия, для которой характерно расширение вен пищевода и наличие желудочных кровотечений. Наиболее опасным осложнением альвеококкоза является метастазирование паразитов в мозг. Развиваются очаговая и общемозговая симптоматика, может возникнуть летальный исход.

При подозрении на развитие альвеококкоза крайне важен сбор эпидемиологического анамнеза. Если ребенок проживает в эндемичной зоне или выезжал туда на отдых, контактировал со шкурами диких животных, употреблял в пищу немытые ягоды и травы, существует большая вероятность заражения. На ранних стадиях инвазии преобладают аллергические изменения в анализах крови: эозинофилия и увеличение СОЭ. Для выявления альвеококкоза также могут быть использованы серологические реакции (РИГА, ИФА) и ПЦР. Если гельминты локализуются в дыхательной системы, их можно обнаружить в мокроте.

Чтобы выявить альвеококковые узлы в печени, применяются рентгенографические методики, УЗИ и допплерография. Из неинвазивных методов также популярны КТ и МРТ, а среди инвазивных чаще всего используется диагностическая лапароскопия.

Альвеококкоз — паразитарное заболевание, которое вызывается альвеококками и характеризуется наличием первичного очага поражения в печени. Выявление и лечение данного заболевания должны быть проведены как можно раньше, так как возможно появление серьезных осложнений.

Альвеококкоз

Альвеококкоз (синоним: альвеолярный эхинококкоз, многокамерный эхинококков) — гельминтоз с преимущественным поражением печени. Возбудитель альвеококкоза ленточный гельминт Alveococcus multilocularis (альвеококк), в половозрелой стадии паразитирующий в тонких кишках песца, лисицы, собаки, волка (окончательные хозяева), в стадии личинки — у диких мышевидных грызунов, человека (промежуточные хозяева). Половозрелый альвеококк имеет длину 1,3—2,2 мм; на переднем конце его тела головка с 4 присосками и венчиком крючьев; за головкой следуют 2—4 членика. Личинка гельминта имеет вид узла, состоящего из множества мелких ячеек, содержащих желтоватую жидкость и сколексы (головки) паразита.

Эпидемиология. Альвеококкоз имеет определенное географическое распространение. В СССР встречается в Сибири, Якутии, Казахстане, Башкирии, Татарии, Киргизии.

Человек и грызуны заражаются альвеококкозом через продукты питания, загрязненные фекалиями окончательных хозяев гельминта (песцов и др.), содержащими яйца и членики альвеококка.

Заражение возможно также при контакте с собаками, сдирании и обработке шкур диких зверей, питье сырой воды из природных водоемов, употреблении в пищу дикорастущих трав и ягод.

Патологическая анатомия и патогенез. Печень при альвеококкозе, как правило, увеличена, резко уплотнена, с опухолевидными узлами. Узлы представляют собой очаги продуктивно-некротического воспаления со множеством пузырьков гельминта. Внутри узла часто возникает расплавление омертвевшей ткани с образованием полостей, заполненных гноевидной жидкостью. В патогенезе альвеококкоза играют роль сенсибилизация организма продуктами обмена веществ и распада гельминта, механическое воздействие его на ткани, вторичная бактериальная инфекция.

Источники заражения альвеококкозом

Окончательный хозяин альвеококка в диких очагах — лисица, волк, песец, шакал, а в синантропных (приближенных к человеку) — собака, кошка, в кишечнике которых паразитируют половозрелые цестоды. С испражнениями зрелые членики и яйца выделяются в окружающую среду.

Промежуточный хозяин — человек, мышевидные грызуны (полевки, суслики, песчанки, ондатры, бобры, нутрии), которые являются биологическим тупиком. Человек, больной альвеококкозом, источником заражения не является.

Механизм заражения – фекально-оральный или контактно-бытовой. Человек заражается при посещении лесов, лугов, сборе грибов, ягод, трав, обсемененных яйцами, употреблении воды из подозрительных источников, охоте, разделке шкур животных, на шерсти которых находятся онкосферы (яйца) паразита, уходе за больными кошками, собаками (редко). Один из редких механизмов заражения – аэрогенный (воздушно-пылевой путь) – при вдыхании онкосфер с пылью и попадание их в легкие.

Альвеококкоз - профилактика

Лечение инвазированных альвеококком собак и гигиеническое содержание их. Выполнение гигиенических правил при снятии шкур с песцов, лисиц. Тщательное мытье перед употреблением в пищу дикорастущих ягод и трав.

Клиническая картина

Альвеококкозом болеют люди чаще в возрасте 20—35 лет. Заболевание в течение многих месяцев и даже лет течет бессимптомно, пока больной не заметит у себя в правом подреберье или Эпигастрии безболезненное опухолевидное образование, что заставляет его обратиться к врачу обычно уже при далеко зашедшем процессе. При пальпации в этих случаях определяется очень плотная, бугристая печень, безболезненная или слегка болезненная.

Диагноз альвеококкоз ставят обычно в поздней стадии заболевания, часто его принимают за рак печени. В природных очагах альвеококкоза и в районах наибольшего распространения этой инвазии, где периодически проводят обследование населения на альвеококкоз, возможно и раннее распознавание. Лабораторная диагностика имеет решающее значение и основывается на серологических диагностических пробах, обнаруживающих заболевание даже до появления клинических признаков.

Большую помощь оказывают специальные аллергические диагностические пробы. Наиболее надежна из них реакция Касони. В качестве аллергена используется стерильный фильтрат жидкости эхинококкового пузыря из пораженных легких или печени скота. Пробу проводят внутрикожно. В случае положительного результата (реакция наступает через 20 минут) на месте введения появляется беловатый пузырек, окруженный широкой зоной гиперемии кожи. Через 24—48 час. на этом месте образуется инфильтрат. Так как повторное проведение реакции Касони может вызвать развитие анафилактического шока, чаще применяют реакцию Фишмана (см. Эхинококкоз). Она совершенно безопасна для больного.

При альвеококкозе довольно часто наблюдается эозинофилия. С помощью рентгеноконтрастного исследования сосудов печени, а также радиоизотопного исследования (сканирования) можно в ряде случаев определить локализацию узла альвеококкоза, а при перитонеоскопии (см.) увидеть его и взять патологический материал для гистологического исследования.

Прогноз при альвеококкозе серьезен. Погибают больные вследствие развития механической желтухи, нарушений функции печени, реже от метастазов альвеококка в мозг.

Лечение хирургическое. Радикальное удаление узлов из-за обычно поздней диагностики удается произвести лишь у некоторых больных. Если радикальная операция невозможна, показаны опорожнение полостей распада, паллиативные резекции печени, желчеотводящие операции. Химиотерапия антипаразитарными препаратами (впрыскивание формалина, трипафлавина и др.) недостаточно эффективна.

Цикл развития альвеококкоза у человека (промежуточного хозяина)

Через рот (перорально) онкосферы (яйца) попадают в тонкий кишечник человека, освобождаются от наружней оболочки с последующим этапом внедрения в слизистую оболочку кишечника. Здесь они проникают в кровеносные и лимфатические сосуды, далее в воротную вену и с током крови достигают печени. Большинство онкосфер задерживается именно в печени, где и формируются ларвоцисты. В редких случаях онкосферы преодолевают печеночный барьер и достигают других органов (легкие, селезенка, сердце, головной мозг и другие).

Процесс образования многокаменой кисты продолжительный. Ларвоциста у человека формируется в течение нескольких лет. Рост ее происходит путем наружного или экзогенного образования пузырьков или кист, которые постепенно замещают ткань пораженного органа. При таком росте существенно нарушается вся архитектоника органа – поражаются сосуды, нарушается функция клеток, кровообращение. В целом процесс прорастания ларвоцисты в ткань органа можно сравнить с образованием опухоли. Отдельные пузырьки с током крови заносятся в другие органы, образуя метастазы (вторичные очаги).

Альвеококкоз - симптомы

В развитии альвеококкоза выделяют бессимптомную, неосложненную и осложненную стадии. Характер течения альвеолярного эхинококкоза может быть медленно прогрессирующим, активно прогрессирующим и злокачественным. Доклиническая стадия альвеококкоза может длиться долгие годы (5-10 лет и более). В это время больных беспокоит крапивница и кожный зуд. Выявление альвеококкоза в этот период обычно происходит с помощью УЗИ, выполняемого по поводу другого заболевания.

В раннюю манифестную стадию симптомы альвеококкоза малоспецифичны, включают гепатомегалию, тяжесть и тупые боли в правом подреберье, давление в эпигастрии, горечь во рту, тошноту.

При осмотре нередко обнаруживается увеличение и асимметрия живота; при пальпации печени определяется плотный узел с неровной бугристой поверхностью. Больные ощущают слабость, ухудшение аппетита, похудание. При альвеококкозе возможны периодические приступы печеночной колики, диспепсические явления.

Наиболее частым осложнением альвеококкоза служит механическая желтуха, обусловленная компрессией желчных путей. В случае присоединения бактериальной инфекции может развиваться абсцесс печени, что сопровождается усилением болей в правом подреберье, появлением гектической лихорадки, ознобов, проливных потов. При прорыве паразитарной полости может развиваться гнойный холангит, перитонит, эмпиема плевры, перикардит, плевропеченочные и бронхопеченочные свищи, аспирационная пневмония. В случае сдавления опухолевым конгломератом ворот печени возникает портальная гипертензия, сопровождающаяся варикозным расширением вен пищевода, пищеводными и желудочными кровотечениями, спленомегалией, асцитом.

При заинтересованности почек развивается протеинурия, гематурия, пиурия, присоединяется инфекция мочевыводящих путей. Следствием иммунопатологических процессов служит формирование хронического гломерулонефрита, амилоидоза и хронической почечной недостаточности.

Метастазирование альвеококка чаще всего происходит в головной мозг; в этом случае возникают очаговые и общемозговые симптомы (джексоновские приступы, моно- и гемипарезы, головокружения, головные боли, рвота).

Тяжелое и скоротечное течение альвеококкоза наблюдается у пациентов с иммунодефицитом, беременных, лиц, страдающих тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Нередко альвеолярный эхинококкоз заканчивается летально.

Альвеолярный эхинококкоз

Альвеолярный эхинококк (Echinococcus alveolaris; синоним: эхинококк многокамерный, альвеококк) имеет широкое географическое распространение. Очаги его обнаружены в ФРГ, Швейцарии, Австрии, Сибири, на острове Св. Лаврентия, Аляске, в Сев. Канаде, острове Ребун в Японии, Командорских островах.

В ленточной стадии альвеококк паразитирует главным образом у лисиц и песцов и значительно реже у волков, корсаков, собак и кошек. Личинка альвеококка построена по особому типу, резко отличающемуся от ларвоцисты кистозного (гидатидного) эхинококка; паразит в личиночной стадии поражает грызунов (мышей-полевок, ондатр, обских леммингов, слепушонков, сусликов, хомяков и др.) и человека. Вопрос о возможности поражения ларвоцистой альвеококка сельскохозяйственных животных еще не полностью изучен. Цепни эхинококка и альвеококка похожи друг на друга, однако в их строении имеются различия. У цепня альвеококка меньшая длина тела, большее число члеников, относительно меньшая длина последнего членика. Половозрелым члеником у альвеококка является третий с конца, а у гидатидного эхинококка — второй с конца, семенников у альвеококка вдвое меньше. Матка у альвеококка без боковых выростов, в то время как у гидатидного эхинококка выросты большей частью ясно выражены. Крючья альвеококка тоньше крючьев гидатидного эхинококка. Яйца альвеококка ничем не отличаются от яиц гидатидного эхинококка.

Заражается человек непосредственно от лисиц, песцов и волков при обработке их шкур или при употреблении в пищу загрязненных их экскрементами ягод, грибов, овощей и при питье воды. Несколько реже источником заражения служит собака, съевшая грызуна. Заражение происходит так же, как и при гидатидном эхинококкозе. Зародыши альвеококка чаще всего оседают в печени (примерно в 95% случаев). Первичный внепеченочный альвеококкоз наблюдается исключительно редко.

Узел альвеококка представляет собой очаг продуктивно-некротического воспаления, пронизанный множеством пузырьковидных личинок паразита и напоминающий опухолевый узел. Во время операции и на вскрытии при отсутствии опыта очень часто ставят ошибочный диагноз злокачественного новообразования, тем более что узлы не раздвигают печеночную ткань, а прорастают ее.

Если же при вскрытии обнаруживаются метастазы в легких или в мозге, то диагноз злокачественного новообразования кажется еще более вероятным; ошибка выявляется только при гистологическом исследовании. Опухолевидные узлы чаще располагаются в обеих долях печени, реже — только в левой, могут быть одиночными и множественными и, сливаясь друг с другом, достигать больших размеров и веса (нескольких килограммов). Участки печени, не пораженные альвеококком, викарно гиперплазируются, особенно у молодых людей.

Осложнения альвеококкоза

- в некоторых случаях внутри узлов ткань может распадаться с образованием полости с гнойным содержимым — абсцесс печени, гнойный холангит; если происходит прорыв полости, то у больного усиливается боль, повышается температура;

- может произойти воспаление клетчатки вокруг пораженной печени — паригепатит,

- прорастание узла в желчный пузырь, связки, сальник, а через диафрагму — в легкие, перикард, сердце, почки;

- к хронической почечной недостаточности может привести системный амилоидоз с поражением почек.

Лечение альвеококкоза

Лечебные мероприятия схожи с таковыми при эхинококкозе.

При постановке диагноза обязательна госпитализация в стационар.

1) Хирургическое лечение при своевременном обращении и отсутствии прорастания узлов в близлежащие органы и ткани, а также отсутствия метастазирования. В ряде случаев проводится резекция долей печени с сохранением здоровой ткани. Радикальные операции проводятся все лишь в 15% случаев альвеококкоза.

2) Противопаразитарная терапия (в послеоперационный период и при невозможности оперативного лечения) – назначается албендазол 20 мг/кг/сут длительными курсами с перерывами общей продолжительностью от 2х до 4х лет. Лечение проводится строго под контролем лечащего доктора во избежание осложнений терапии (токсического действия препарата) и своевременной коррекции появившихся изменений.

3) Симптоматическая терапия (в зависимости от нарушения функционального состояния того или иного пораженного органа).

Читайте также: