Бронхолегочная инфекция у детей

Ведущие специалисты в области пульмонологии.

Чепурная Мария Михайловна, Профессор, Доктор Медицинских наук, Заслуженный врач РФ, Заведующая пульмонологическим отделением

Карпов Владимир Владимирович, Кандидат медицинских наук, Заведующий кафедрой детских болезней №3

Андриященко Ирина Ивановна, Врач-педиатр высшей квалификационной категории

Редактор страницы: Крючкова Оксана Александровна

В 1884 г. была установлена роль пневмококка в развитии острых пневмоний как у детей, так и у взрослых. Советские исследователя приступили к изучению этого вопроса в 30— 40 годах. Поскольку в то время лечение пневмоний проводилось в основном иммунными сыворотками, большое значение придавалось изучению антигенной структуры пневмококка, проверке иммунных сывороток на содержание типоспецифических антител. Клиницисты и бактериологи работали в тесном контакте. Была изучена роль пневмококка при различных формах пневмоний, а также значение отдельных типов пневмококка в возникновении этих заболеваний.

Изучением этиологической роли пневмококка при заболевании детей занимались многие авторы. Пневмококки из мокроты детей, больных крупозной пневмонией, выделялись в 94—100% случаев. Пневмонии, осложняющие течение кори, коклюша, скарлатины, т. е. вторичные пневмонии, в 69—95% случаев также были связаны с пневмококком.

Интересно, что роль отдельных типов пневмококка как этиологического фактора пневмоний в значительной степени была связана с возрастом. Так, у взрослых пневмонии в большипстве случаев вызывались фиксированными типами I, II и III. У детей же, особенно в возрасте до 1 года, при крупозной и вторичных пневмониях отмечалось преобладание штаммов IV группы, в которую входят 28 типов пневмококка. Это обстоятельство значительно затрудняло типирование вызоленных культур и использование лечебных сывороток, которые должны были соответствовать типу. У детей старших in трастов роль фиксированных типов повышалась до 55% при крупозной и 16% — при вторичных пневмониях. У взрос- 11*|х фиксированные типы составляли 60—75%.

До 1940 г. все пневмонии считались бактериальными и связывались в основном с пневмококком. Однако в 1940 г. впервые была показана роль вирусов в развитии пневмонии, а в 1944 г. от больных пневмониями был выделен еще один этиологический фактор—микоплазма, или агент Итона.

В настоящее время вирусы считаются основными возбудителями как острых пневмоний, так и обострений затяжных и хронических. Значительные изменения произошли и в отношении бактериальных возбудителей пневмоний. Это изменение связано с началом широкого применения сульфаниламидных препаратов и, особенно, антибиотиков, приведшего к постепенному вытеснению чувствительных к ним микроорганизмов и замене их более устойчивыми или легко развивающими устойчивость штаммами. Очень чувствительным к новым лечебным препаратам оказался пневмококк, высеваемость которого начала снижаться с 92—100 до 4—7% при острых и соответственно при вторичных пневмониях. Почти полностью исчез пневмококк как фактор вирусно-бактериальных пневмоний и как возбудитель самостоятельного заболевания.

Широкое применение антибиотиков сопровождалось изменением обычного, нормального соотношения микробной флоры естественных полостей человеческого тела. Постепенно вытеснялись обитатели зева и носоглотки, чувствительные к антибиотикам: пневмококки, гемолитические стрептококки. Их место занимали зеленящие стрептококки и, особенно, стафилококки, отличительным свойством которых являлась быстрая выработка резистентности к любому антибиотику. При этом полностью сохранялись их патогенные свойства.

Как правило, стафилококковые пневмонии возникают на фоне или после острых респираторных вирусных инфекций, т. е. по существу являются вирусно-бактериальными. Особенно часто они осложняют острые респираторные заболевания у детей раннего возраста.

Существует также особая гематогенная форма стафилококковой пневмонии, при которой стафилококки попадают в легкие не обычным аэрогенным путем, а гематогенно из первичных гнойных очагов (инфильтраты мягких тканей, пиодермии, отиты, фурункулы и др.). Эта форма пневмонии наиболее часто поражает детей до 1 года с отягощенным преморбидным фоном. При этих формах пневмонии особенно часто высеваются стафилококки, обладающие набором признаков патогенности.

Под влиянием лечения антибиотиками возможен переход вегетативной формы стафилококка в L-форму, которая персистирует в организме и может реверсировать в исходную патогенную форму при неблагоприятных воздействиях и условиях, когда снижается резистентность организма.

Помимо стафилококка, на смену пневмококку пришел и стрептококк, главным образом зеленящие его разновидности, обладающие более низкой по сравнению с пневмококком и гемолитическим стрептококком патогенностью. Кроме перечисленных. микроорганизмов, в мокроте больных пневмониями обнаруживались грамположительные и грамотрицательные диплококки, кишечная палочка, палочка инфлюэнцы (Пфейффера), микрококки, палочка Фридлендера, грибы рода Candida. Большинство авторов, изучавших этиологию пневмоний в период после начала применения антибиотиков, подчеркивают полиэтиологичность пневмоний, участие в их генезе разнообразных микробных ассоциаций. Как правило, в мокроте обнаруживаются одновременно 2—3 и более видов микроорганизмов. Возможно, микробные ассоциации не обладают просто суммой свойств различных микроорганизмов, а приобретают качественно новые свойства. То же можно сказать о вирусно-микробных ассоциациях, в которых симбиоз микроба и вируса может менять свойства каждого из них.

Нужно подчеркнуть роль кишечной палочки в развитии пневмоний на 1-м году жизни. Среди этих штаммов обычно преобладают энтеропатогенные.

Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) как возбудитель пневмонии обнаруживается чаще у больных, госпитализированных по поводу какого-либо основного, часто хронического заболевания. Возникновению пневмоний, вызванных синегнойной палочкой, способствует длительное применение антибиотиков, ведущих к отбору устойчивых штаммов.

Об этом свидетельствует также учащение высеваемости протея, синегнойной и кишечной палочек из зева госпитализированных больных, длительно лечившихся антибиотиками. Из верхних дыхательных путей эти микроорганизмы поступают в легкие. Пневмонии, вызванные грамотрицательными палочками, составляют 2—3% пневмоний. Большая часть пневмоний, обусловленных грамотрицательными микроорганизмами, сопровождается бактериемией, что учитывается при диагностике и идентификации возбудителя пневмонии.

Частота пневмоний, возбудителем которых является палочка Фридлендера, составляет 1,4—4,5%. Смертность при этих пневмониях очень высока.

В отсутствие эпидемий гриппа, во время которых значительно повышается удельный вес стафилококковых пневмоний; большинство тяжелых пневмоний связано с кишечной и синегнойной палочками или палочкой Фринлендера. Микробиологическая диагностика и выделение возбудителя пневмонии осуществляются обычно путем посева мокроты. Однако роль условно патогенной флоры, высеваемой из мокроты, во многом остается неясной, поскольку те же микроорганизмы обнаруживаются в верхних дыхательных путях у детей без пневмоний. Правда, у здоровых детей флора в меньшем проценте обладает признаками патогенности. При наличии пневмонии флора зева бывает более обильной, большой удельный вес имеют микроорганизмы, обладающие признаками патогенности.

Особенно осторожно нужно оценивать посевы из зева. Специальные исследования показали, что флора зева, мокроты, разных отрезков дыхательных путей и очага в легком (материал получали при резекции пораженной доли у детей с бронхоэктазами и при бронхоскопии) не идентична.

Высеваемость различных микроорганизмов у больных пневмониями по данным разных исследователей

Бронхолегочные заболевания: бактериальная инфекция

В настоящее время продолжает сохранять свое значение как возбудитель пневмонии стафилококк, особенно у детей раннего возраста. Большее значение стали придавать палочке Пфейффера как возбудителя воспалительных процессов в легких. Отмечается склонность пневмоний, вызванных палочкой Пфейффера, к затяжному и хроническому течению. Это особенно свойственно пневмониям детского возраста. Большое значение придается палочке Пфейффера и как этиологическому фактору, обусловливающему хронические бронхиты. Сохраняет значение палочка Фридлендера как возбудитель спорадических пневмоний.

В последнее десятилетие появилось много сообщений об учащении пневмоний, вызванных синегнойной палочкой. Это тяжелые пневмонии, плохо поддающиеся лечению из-за высокой устойчивости возбудителя к большинству применяемых антибиотиков, протекающие с высокой летальностью, в основном среди детей самого раннего возраста.

Наряду с исследованиями, подчеркивающими значительное снижение высеваемости пневмококка при пневмониях, имеются сообщения о новом повышении обнаружения этого микроорганизма в мокроте при острых и хронических пневмониях. Создается впечатление о повышении роли этого микроорганизма в самое последнее время. Противоречивость данных об удельном весе пневмококка в генезе пневмоний обусловлена, по-видимому, трудностью его высеваемости, необходимостью проведения посевов до начала применения антибактериальных препаратов.

Особую группу пневмоний составляют поражения легких, обусловленные простейшими, грибами. Так, Pneumocystis саrini вызывают интерстициальную пневмонию, попадая в альвеолы воздушно-капельным путем. Нередко эти поражения сочетаются с вирусными инфекциями. Пневмоцистные пневмонии чаще встречаются в виде спорадических случаев, редко в виде небольших эпидемий. Дети (главным образом недоношенные) заболевают преимущественно в первые недели и месяцы жизни. В более старшем возрасте пневмоцистные пневмонии возникают в случаях резкого снижения устойчивости, связанного с длительным применением иммунодепрессантов, у больных с иммунодефицитными заболевания. Больные выделяют пневмоцисты с кашлем, слюной, калом. По-видимому, пневмоцистные поражения легких встречаются значительно чаще, чем считалось ранее. Kucera (1966, 1967) при обследовании двух закрытых коллективов в течение 4 лет обнаружил пневмоцистоз легких у 216 из 1631 ребенка; из них 50 детей умерли от этого заболевания.

Встречаются и грибковые пневмонии, вызванные микроорганизмами из рода Candida albicans. Они поражают чате детей самого раннего возраста. Дети заражаются от матерей и персонала. Развитию этих пневмоний особенно способствуют применение антибиотиков и вызываемый ими дисбактериоз. Редким заболеванием легких является грибковое, вызванное Aspergillus fumigatus (плесневый микоз). Споры этого гриба обнаруживаются в сырых местах, на злаках, в муке, в атмосфере. Начал привлекать внимание кокцидиозный микоз легких, ранее описанный за рубежом. Возбудитель его — Coccidiiades immitis. Заболевание в основном проявляется симптомами катара, но у 5% протекает по типу пневмонии, может принимать хроническое течение. Пока это заболевание описано только у взрослых.

Не выявлено разницы в характере микрофлоры при острых заболеваниях, а также при обострениях затяжных и хронических проявлений. Преобладающей флорой являются стафилококки, зеленящие стрептококки, пневмококки, палочка Пфейффера. При затяжных и хронических пневмониях еще чаще обнаруживаются микробные ассоциации.

Возможно, существует определенная зависимость между учащением перехода пневмоний в затяжные и хронические формы и изменением ее этиологии. Большая вирулентность возбудителя сочетается с более выраженной ответной реакцией организма, проявляющейся как более отчетливой клинической картиной, так и мобилизацией специфических и неспецифических иммунологических механизмов, что, несомненно, способствует более быстрому и полноценному освобождению организма от возбудителя. Наоборот, условно патогенные микроорганизмы, часто являющиеся нормальными обитателями верхних дыхательных путей, не вызывают ни яркой клинической картины, ни выраженной иммунологической реакции и длительное время сохраняются в организме, обусловливая затяжное и хроническое течение болезни. Хронизации процесса способствуют и некоторые другие свойства микроорганизмов: наличие факторов инвазивности (гиалуронидаза, плазмокоагулаза, фабринолизин) и агрессивности, способности выделять эндотоксины, вызывающие геморрагии, снижение тонуса гладкой мускулатуры, исчезновение эластических волокон, фермента муциназы и др. Наблюдается зависимость характера поражений легких от вида микроорганизма:

1) образование бронхоэктазов при стафилококковой инфекции;

2) геморрагические, некротические поражения при инфицировании палочкой Пфейффера; 3) развитие бронхитов и бронхиолитов, вызванных ею же; 4) образование хронических абсцессов и секвестрации легкого при фридлендеровских пневмониях; 4) гнойные пневмонии с быстрым образованием бронхоэктазов при инфекции гемолитическим стрептококком.

У детей с муковисцидозом, обычно длительно лечившихся антибиотиками, высокий удельный вес имеет синегнойная палочка, устойчивая ко всем антибиотикам и потому трудно поддающаяся уничтожению.

Как и острые пневмонии, обострения затяжных и хронических обычно наступают во время или после перенесенной вирусной инфекции, не только снижающей иммунологическую реактивность больного и тем самым провоцирующей оживление условно патогенной флоры, но и непосредственно вызывающей воспаление легких. Иначе говоря, во всех случаях, по-видимому, имеет место вирусно-бактериальная инфекция.

Помимо непосредственного этиологического фактора, обусловившего острый или хронический бронхолегочный процесс, в течение процесса, его рецидивировании и появлении осложнений определенную роль может играть реинфекция другой флорой, особенно если больных содержат в общих палатах я не соблюдают меры строгой изоляции. Особое значение имеет реинфекция при антибиотикотерапии, способствующей уничтожению облигатной флоры верхних дыхательных путей, развитию дисбактериоза, на фоне которого легко приживаются и размножаются устойчивые микроорганизмы. Микробиологические исследования должны проводиться повторно и многократно в процессе лечения. Одновременно необходимо контролировать и чувствительность флоры мокроты к антибиотикам с целью смены их или повышения дозы. Во время ремиссий в мокроте больных также обнаруживается разнообразная микрофлора, но обычно со сниженной патогенностью: негемолитические белые стафилококки, негемолитические и зеленящие стрептококки, катаральные микрококки, грибы. Встречаются и патогенные стафилококки, палочка Пфейффера, пневмококки.

При изучении флоры дыхательных путей и мокроты у больных с инфекционно-аллергическими формами бронхиальной астмы не выявлено каких-либо отличий. Как и при обычных пневмониях, обнаруживаются разнообразная флора, микробные ассоциации с преобладанием зеленящих стрептококков и стафилококков. Поскольку для использования наиболее эффективных методов лечения — аутовакцинотерапии и специфической десенсибилизации —следует выяснить не только этиологический фактор воспаления, но и сенсибилизирующий необходимо ставить кожные пробы или дополнительные серологические реакции с антигенами (аллергенами) микроорганизмов, выделенных из верхних дыхательных путей и мокроты.

Проблемы бронхолегочных заболеваний у детей

Цель: Освоить основные проблемы бронхолегочных заболеваний у детей.

1. Проблемы диагностики острых заболеваний – бронхитов, пневмоний, плевритов и др.;

2. Современные этиологические возбудители острых заболеваний бронхолегочной системы;

3. Патогенетические проблемы бронхитов и пневмоний при различных видах возбудителей;

4. Особенности лечения бронхолегочной патологии.

1. Проблемы классификации заболеваний бронхолегочной системы;

2. Современные методы идентификации возбудителей;

3. Особенности патогенеза бронхолегочных заболеваний в зависимости от возбудителя;

4. Стандарты лечения заболеваний легких у детей.

1. , , “Клинические лекции по педиатрии”. Издательство “Диля”;

2. “Пневмонии у детей” (методич. рекомендации) , , ;

3. “Лекарственные средства в педиатрии” , ;

4. “Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания” , стр. 302-347.

Аннотация

Данная лекция знакомит слушателя с проблемными вопросами классификаций, диагностики, патогенеза и лечения основных заболеваний бронхолегочной системы у детей. Основные вопросы преподносятся лектором с упором на клинику для целей развития клинического мышления студента. В лекции отражены современные концепции развития этиологических факторов, даны наиболее применяемые методы лечения.

Среди заболеваний респираторного тракта у детей бронхит является наиболее распространенным. Последние годы отмечается даже некоторое возрастание частоты развития этого заболевания, особенно у детей проживающих в крупных городах. Эти результат тестного контакта большой по площади поверхности слизистой оболочки респираторного тракта с окружающей средой. При этом организм ребенка испытывает все возрастающую нагрузку ксенобиотиками, аллергенами, микрофлорой и другими агрессивными факторами неблагоприятной экологической обстановки мегаполиса и промышленных предприятий. Все это способствует формированию самых различных реакций со стороны слизистой оболочки бронхов, включая и реакцию воспаления, которая становится основной для формирования рецидивирующего или осложненного воспалительного процесса.

В то же время интерес исследователей к данной проблеме невелик, так как, казалось бы, бронхит прекрасно известен каждому врачу – педиатру. Однако – это первое впечатление и весьма обманчивое. Нерешенность многих проблем, связанных с терминологией, патогенезом ряда форм заболевания и его проявлениями, изменением этиологии, влияние экологических, аллергических и других агрессивных факторов и соответственно, изменением тактике лечения, создает ряд объективных трудностей в интерпретации клинических данных, а следовательно, в выборе программы лечения и оценки ее эффективности.

Не претендуя на всеобъемлющие исследование, мы сочли возможным обобщить материал по данной проблеме с целью максимально четкой ориентации педиатра в современном состоянии вопросов этиопатогенезе, классификации клиники и лечения бронхитов у детей различных возрастных групп.

Бронхолегочное заболевания – ведущая группа болезней в амбулаторной практике врача. На болезни органов дыхания приходится боли 50% заболеваний. В группе острых неспецифических бронхолегочных заболеваний выделяют следующие нозологические формы:

- острый бронхит (простой)

- острый обструктивный бронхит

- рецидивирующий обструктивный бронхит

В этой лекции мы обсуждаем первый 5 нозологических форм поражения бронхов.

В структуре острых бронхолегочных заболеваний острые бронхиты составляют 30%, в структуре обшей детской заболеваемости – 5%.

Бронхит – острое воспалительное поражение слизистой оболочке бронхов с характерным кашлем, отделением мокроты, при поражении слизистой мелких бронхов – развитием одышки.

Острый бронхит (простой)

Острый бронхит (простой) – форма поражения бронхов, при которой обструкция дыхательных путей клинически не выражена. В большинстве случаев воспаление захватывает равномерно бронхи всех долей обеих легких, так что под термином “бронхит” понимается диффузная форма. преимущественная локализация бронхитических изменений в какой – либо части легкого позволяет использовать соответствующие определения (односторонний бронхит, бронхит приводящего бронха и.т.д) обычно такая характеристика становится возможной после бронхоскопического исследования.

Эпидемиология – ежегодно заболеваемость бронхитами повышается весной и осенью, что связано со вспышками вирусной инфекции.

Развитию бронхита способствуют холодный климат, экологические воздействия, скученность помещений, где проживает ребенок, носоготочная инфекция, нарушенное носовое дыхание и курение.

Этиология – острый бронхит чаще всего есть проявления вирусных инфекций, значительно реже он становится их бактериальным осложнением. Респираторно – синцитиальная вирусная инфекция (RS инфекция) и парагрипп (3 серотипа) часто вызивают бронхиты у детей 1 го года жизни, а у старших детей эти инфекции сопровождаются поражением верхних дыхательных путей и напротив, микоплазменние бронхиты у детей раннего возраста наблюдаются намного реже, чем у более старших детей.

На втором месте после вирусов, способных вызывать воспаление бронхов находятся бактерии. Из бактериальных возбудителей наиболее часто вызивают бронхит стрептококки (в 32-40% случаев), затем гемофильная палочка (17%) катаральная марокселла и стафилококки.

У недоношенных и новорожденных детей с пониженной общей иммунологической реактивностью в госпитальных условиях есть возможность получить госпитальную инфекцию, чаще это клибсиеллёзная или синегнойная палочка, нередко наслоение грибковая инфекция.

Патогенез – респираторные вирусы повреждают эпителий слизистой оболочки дыхательных путей. Эпителий дегенерирует, утрачиваются реснитчатые клетки трахеи и бронхов что ведет к прерыванию мукоцилиарного эскалатора , мукостазу и нарушению дренажа бронхиального дерева. Вследствие первичного токсического воздействия вирусов на эпителиалную выстелку дыхательных путей и стенку сосудов подслизистой оболочку бронхов развивается отек и гиперсекреция слизистых желез стенки бронхов и, как результат этих изменений, появляются мокрота в просвете бронхов и кашель.

Отек и гиперсекреция желез слизистой оболочки бронхов усиливаются вторично за счет воздействия медиаторов воспаления, высвобождающихся из поврежденных вирусами тучных клеток подслизистой бронхов. Под влиянием воспалительной реакции в эпителиальной выстилке респираторного тракта обнажаются холинэргические рецепторы, что может способствовать бронхоконстрикции.

Под воздействием респираторных вирусов активируется кинино-калликреиновая система и система комплемента, что в свою очередь усиливает отек и воспаление слизистой оболочки бронхов, инфильтрацию ее клеточными элементами.

Классификация бронхитов и клиника острого (простого бронхита).

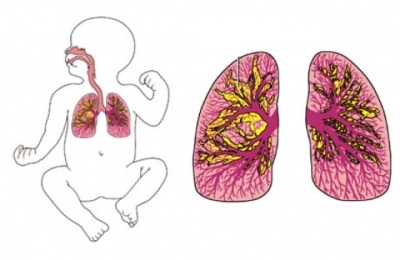

Бронхолегочная дисплазия – хроническое заболевание легких, появляющееся у новорожденных вследствие длительного применения искусственной вентиляции легких. Возникает преимущественно у недоношенных детей с недостаточным формированием тканей.

Причины болезни

Патология возникает как при рождении, так и во взрослый период под влиянием комплекса негативных факторов. Этиологию делят на несколько больших групп:

Незрелость органа и токсическое действие кислорода. За все девять месяцев беременности полностью формируются органы малыша, ткани приобретают необходимую структуру и начинают выполнять жизненноважные функции. Если женщина во время беременности вела неправильный образ жизни, плохо питалась, испытывала сильный стресс, могут произойти преждевременные роды.

Такими считают роды на 22-37 неделе беременности. Но ребенок не готов на физическом уровне к подобным обстоятельствам. Неподготовленная антиоксидантная система и незрелость сурфактанта в совокупности не способны защитить клетки от агрессивного влияния кислорода, мгновенно вступающего в биохимические реакции. Синтезируются супероксиды, пероксиды, губительно влияющие на ткань и вызывающие некроз.

Также негативно влияют резкие перепады внутреннего и внешнего давления, так как альвеолы не приобрели достаточную эластичность и растяжимость, возникает баротравма легких. Стоит уточнить, что недоношенность не всегда становится первопричиной заболевания. БЛД также возникает у доношенных детей с врожденными пороками сердца, в случае синдрома аспирации мекония, при проведении ИВЛ по показаниям, у переношенных детей.

Легочная гипертензия. Повышенное давление в легочной артерии может быть спровоцировано врожденными пороками развития сердечно-сосудистой системы, приобретенным заболеваниями в более взрослом возрасте. Развиваются структурные аномалии питающих сосудов, ухудшается лимфатический дренаж, что приводит к интерстициальному отеку легких.

Классификация и симптомы

Выделяют три степени тяжести заболевания у детей: легкая, средняя и тяжелая. Степень тяжести зависит от частоты дыхания, симптомов обструкции, отставания в физическом развитии и наличия легочной гипертензии и легочного сердца.

Существует четыре стадии развития патологии:

- Внешние признаки гипоксии, инфильтрация легочной ткани – первые два дня.

Микроскопически определяется нарушение структуры альвеолярного эпителия, стенок капилляров, отек, некроз бронхиол, гипертрофия гладкомышечных клеток, исчезновение клеток мерцательного эпителия – семь дней.- Новая форма разрушений структуры бронхиального дерева, повреждаются более крупные бронхи, увеличивается число макрофагов, плазмоцитов – вторая-третья неделя.

- Появляются зоны ателектаза – спадения легкого в сочетании с очагами эмфиземы – четвертая неделя,

У взрослых людей процесс протекает достаточно медленно, четвертая стадия характеризуется формированием хронической обструктивной болезни легких с последующими осложнениями.

Бронхолегочная дисплазия у детей и взрослых дает почти одинаковую клиническую картину:

- цвет кожных покровов становится бледно-серым или синюшным,

нарушается ритм дыхания: либо становится поверхностным, либо учащается, но потом на небольшой промежуток времени прекращается.- изменяется объем и форма грудной клетки, сглаживаются межреберные промежутки.

- развивается одышка, нарастающая до удушья, у людей старшего возраста она поначалу связана с физической активностью и нагрузками, далее появляется в полном покое.

- постоянный малопродуктивный кашель с серозной густой трудно отделяемой мокротой.

Недостаточное функционирование дыхательной системы напрямую отражается на работе сердца и сосудов – увеличивается артериальное давление и частота сердечных сокращений, появляются боли за грудиной, нарушается кровоснабжение головного мозга, о чем говорит головная боль, слабость, утомляемость и плохой сон.

Диагностика и лечение

В начале диагностики педиатр, терапевт или пульмонолог выслушивает жалобы и проводит общий осмотр. Лабораторные анализы крови дают общее представление о состоянии человека, наличии сопутствующих патологий. Объективным исследованием является пульсоксиметрия. Данный неинвазивный метод позволяет изучать насыщение крови кислородом.

Измеряются показатели жизненных емкостей и объемов с помощью спирографии. Для визуализации и составления точной картины патологии назначается рентгенография грудной клетки, компьютерная и магниторезонансная томография. Сопутствующие заболевания сердца исключаются или подтверждаются с помощью ультразвукового исследования и электрокардиографии. Взрослым проводят такое эндоскопическое исследование, как бронхоскопию для осмотра стенки бронхов, взятия биологического материала и последующей микроскопической диагностики.

Несмотря на то, что ИВЛ является одним из главных факторов развития болезни, из-за нарушений газообмена требуется дополнительное поступление кислорода в дыхательные пути, поэтому подобный метод используется в терапии.

С целью предотвращения отека легких назначаются диуретики (мочегонные препараты) – Фуросемид, Спиронолактон. Доза подбирается врачом индивидуально в зависимости от веса и возраста пациента.

Бронхолитики выписываются для увеличения просвета бронхов (Сальбутамол, Беродуал) в сочетании с противовоспалительными медикаментами в форме аэрозолей (Преднизолон, Ибупрофен). Для разжижения и улучшения отхождения мокроты применяются муколитические препараты – Флуимуцил и Лазолван.

При присоединении вторичной инфекции или наличии микроорганизмов, как причинного фактора, используют антибиотики широкого спектра действия и узконаправленные при обнаружении специфического возбудителя.

Из физиотерапии предпочтительны такие методы, как:

- электрофорез с растворами хлоридов калия или кальция,

- диадинамотерапия,

- оксигенотерапия,

- ультразвуковое воздействие на грудную клетку.

Питание при бронхолегочной дисплазии должно быть сбалансированным и высококалорийным, так как недоношенному ребенку требуется большое количество питательных веществ и витаминов, а у взрослых людей при правильном питании снизится риск развития сопутствующих патологий.

Последствия заболевания разнообразны. Возможно развитие хронической функциональной недостаточности дыхательной и сердечно-сосудистой системы, эмфиземы легких, хронического бронхита, артериальной гипертензии.

У детей отмечается задержка роста, отставание в физическом и умственном развитии. Однако при своевременной диагностике и правильно подобранной терапии всех осложнений и рисков можно избежать.

Читайте также: