Инфекционно токсический шок при брюшном тифе

Сравнительно редкое, но чрезвычайно тяжелое осложнение. Развивается на 2 - 3 недели болезни в результате воздействия эндотоксинов и бактериальных продуктов S. Typhi на клеточные мембраны, компоненты свертывания крови и систему комплемента, что приводит к нарушениям свертываемости, повреждению клеток и нарушению кровотока, особенно в зоне микроциркуляции. Появлению ИТШ может способствовать назначение повышенных доз АМП бактерицидного действия без рациональной дезинтоксикационной терапии.

Патогенез развития ИТШ представляет собой последовательность следующих реакций:

1. Разрушение клеток S. Typhi в крови сопровождается высвобождением эндотоксина, который является одним из факторов активации системы комплемента.

2. Синтезированные биологически активные протеины превращаются в гуморальные медиаторы воспаления и альтерации тканей. Образовавшиеся низкомолекулярные пептиды (факторы комплемента C3, C4 и C5) опосредуют клеточные и гуморальные реакции. Фрагменты комплемента C3a, C4a и C5a стимулируют высвобождение гистамина из тучных клеток и базофилов, вызывают сокращение гладких мышц и увеличивают проницаемость сосудов. Фрагмент C2, обладающий кининовой активностью, вызывает увеличение проницаемости сосудов. Фрагмент C5a, взаимодействуя со специфическими высокоаффинными рецепторами гранулоцитов и тромбоцитов, вызывает агрегацию клеток, усиление прилипания, хемотаксис и активацию клеток. Активированные нейтрофилы высвобождают метаболиты арахидоновой кислоты, бескислородные радикалы и лизосомальные ферменты, вызывающие воспалительные изменения в тканях и увеличивающие проницаемость капилляров.

3. Под влиянием эндотоксинов и других бактериальных продуктов S. Typhi моноцитами/макрофагами выделяются эндогенные цитокины (ФНО, ИЛ-1, ИЛ-6 и др.). Появляющиеся медиаторы воспаления и сами эндогенные цитокины воздействует на вазомоторный тонус, проницаемость мелких сосудов и агрегацию лейкоцитов и тромбоцитов. Перестройка в терминальном отделе системы кровообращения заключается в спазме артериол и посткапиллярных венул. В результате стимуляции b-рецепторов открываются артериовенозные шунты конечной части кровотока. Кровь, сбрасывающаяся по шунтам, не выполняет транспортную функцию, что приводит к ишемии тканей и метаболическому ацидозу.

4. В результате метаболического ацидоза на фоне выброса гистамина, снижается чувствительность сосудов к адреналину, возникает утрата тонуса сосудов сопротивления (артериальных). В результате наступает парез артериол, в то время как посткапиллярные венулы находятся в состоянии повышенного тонуса. Кровь может скапливаться в капиллярном русле, а белки плазмы пропотевают в интерстициальную жидкость. В венозной системе также отмечается депонирование крови. Из-за депонирования крови в капиллярах и выхода ее жидкой части в межклеточное пространство, возникает сначала относительная, а затем и абсолютная гиповолемия, уменьшается венозный возврат к сердцу. Уменьшение перфузии почек приводит к резкому падению клубочковой фильтрации, это, а также развившийся отек, приводят к развитию острой почечной недостаточности.

Часто ИТШ сопутствует ДВС-синдром, который усугубляет нарушения микроциркуляции. При этом в сосудах образуются микротромбы, развивается сладж-синдром, что приводит к нарушению реологических свойств крови и еще большему ее депонированию. В фазу гипокоагуляции при ДВС синдроме появляется склонность к кровотечения.

У больных брюшным тифом с развившимся ИТШ состояние резко ухудшается, наблюдают повышение температуры до 40 °C, выраженный тифозный статус, тахикардию, гипотонию, значительную глухость тонов сердца, экзантему геморрагического характера.

Клиническая картина ИТШ меняется в зависимости от его фазы. Начальную, компенсированную фазу шока врачи часто не диагностируют, так как церебральные нарушения в виде беспокойства или заторможенности, тахикардию, гипотонию, тошноту, рвоту, диарею объясняют интоксикацией. Это приводит к поздней диагностике шока и значительно ухудшает прогноз. Когда развивается субкомпенсированная фаза шока (тахикардии, тахипноэ, гипотония, бледность конечностей с акроцианозом, олигурия, церебральные нарушения), клинический диагноз становится ясным.

Летальность составляет около 45%. При прогрессировании шока (декомпенсированная фаза) больные впадают в сопорозное состояние, а в дальнейшем в кому. При этом температура критически падает до нормального или субнормального уровня (гипотермия 35 - 36 °C). Кожные покровы бледные, холодные на ощупь, возможен тотальный цианоз кожи. Нарастает тахикардия, тахипноэ, артериальное давление ниже 50/20 мм рт. ст. Определяется глубокий метаболический ацидоз. Резко уменьшается мочеотделение, вплоть до анурии. Смерть наступает при глубоком расстройстве гемодинамики, отеке легких и мозга, надпочечниковой недостаточности. Летальность в этой фазе шока высокая (более 70%).

Инфекционно-токсический шок (ИТШ) развивается на фоне различных болезней как тяжёлое осложнение воспалительного процесса и представляет прямую угрозу жизни человека. Тревожный сигнал — резкое ухудшение состояния пациента.

Для того чтобы быстро принять решение, необходимо владеть информацией и иметь ответы на вопросы заранее, до возникновения критического состояния. Поэтому давайте узнаем, что такое инфекционно-токсический шок, в чём причины его появления, каковы симптомы, а также о мерах первой помощи, принципах лечения и возможных последствиях.

Что такое инфекционно-токсический шок

Это экстренное состояние, вызванное воздействием на организм человека болезнетворных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности.

Слово шок переводится с французского и английского языка одинаково — потрясение, удар. Историки медицины считают, что термин появился при переводе с французского на английский книги хирурга Анри Франсуа Ледрана, состоящего консультантом при армии Людовика XV. Безвестный переводчик применил такой термин для описания состояния пациентов после огнестрельной травмы.

В рассуждениях о патогенезе шока всегда упоминаются пусковые механизмы. При геморрагическом шоке — это острая кровопотеря, при кардиогенном — снижение сократительной функции миокарда.

Патогенез

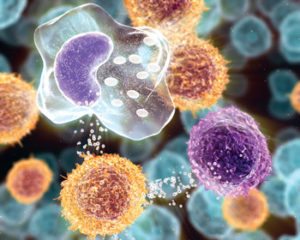

Инфекционно-токсического шок любой этиологии запускает генерализованную реакцию организма. В ответ на выделение токсинов бактериями иммунная система включает защитные механизмы.

Учёные называют этот процесс — медиаторная буря. В кровоток выбрасываются в больших количествах гормоны и биологически активные вещества. Они влияют на кровеносные сосуды, проницаемость их стенки. Но реакция выходит за пределы одного органа или системы. В этом главная опасность инфекционно-токсического шока.

Ухудшается кровоснабжение головного мозга, сердца, лёгких, печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Процесс называется гипоперфузией и является ведущим симптом инфекционно-токсического шока. В результате попытки организма защитить себя, приводят к развитию порочного круга.

Причины

Инфекционные заболевания вызывают патогенные микроорганизмы — возбудители. Чаще всего инфекционно-токсический шок развивается под воздействием бактерий. В 2/3 случаев это грамотрицательные микробы. Оставшаяся треть заболеваний приходится на влияние грамположительной флоры.

Инфекционно-токсический шок бактериального происхождения развивается как осложнение следующих заболеваний:

- кишечных инфекций (сальмонеллёза);

- перитонита;

- брюшного тифа;

- менингококцемии — генерализованной формы менингококковой инфекции;

- лептоспироза;

- дифтерии;

- туберкулёза.

Инфекционно-токсический шок вирусного происхождение развивается при гриппе. А вот при сепсисе или пневмонии возбудитель может относиться к одной из трёх категорий — бактериям, вирусам, грибам.

Стадии

Существует несколько подходов классификации инфекционно-токсического шока. Вне зависимости от этиологического фактора (причин) в его течении возможны следующие стадии развития.

Классификация инфекционно-токсического шока по стадиям R. M. Hardaway (1963)

| Стадия обратимого шока | Стадия необратимого шока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Фазы обратимого шока | Сознание отсутствует. Дыхание грубо нарушено. Пульс на периферической артерии не определяется. Симптомы ДВС-синдрома. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Раннего | Позднего | Устойчивого | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Не всегда диагностируется.

Пациент жалуется на озноб, боли в мышцах, жажду. Наблюдается беспокойство, двигательное возбуждение, неадекватная оценка тяжести собственного состояния. При осмотре кожа бледная, реже розовая, тёплая на ощупь, может быть слегка влажная. Артериальное давление (АД) не снижается или даже незначительно повышается. Пульс частый. Дыхание учащено. Диурез (выделение мочи) снижен. | Человек становится вялым, безразличным, лежит с закрытыми глазами, не хочет вступать в контакт.

Наблюдается постепенное снижение АД и повышение частоты пульса (тахикардия). Температура тела снижается до субфебрильной или нормальной. На коже может появиться сыпь. | Сознание угнетается вплоть до комы. Кожный покров синюшный. Дыхание поверхностное частотой более 30 вдохов в минуту, неритмичное.

Тахикардия нарастает, АД снижено (могут возникнуть затруднения при его определении). Температура тела ниже нормальных значений. Признаки ДВС-синдрома (блокада микроциркуляции тканей с последующими нарушениями свёртывания крови). Клиническая классификация степеней шока В. И. Покровского с соавторами (1976) и В. Г. Чайцева (1982) характеризует инфекционно-токсический шок при менингококковой инфекции. Основным критерием тяжести является индекс Альговера. Это соотношение между частотой пульса и систолическим артериальным давлением. Он отражает степень нарушения микроциркуляции в органах, в соответствии с глубиной шока.

Шоковый индекс используется в совокупности с клиническими признаками. Не всегда симптомы выражены настолько ярко, чтобы можно было отличить одну фазу от другой. При наблюдении за пациентом важно замечать динамику его состояния. Понятие сепсиса в последние годы получило новую трактовку. В основе критического состояния лежит синдром системной воспалительной реакции (ССВР) — ответ со стороны организма на действие агрессивных факторов, таких как оперативное вмешательство, травмы, инфекционный процесс. Сепсис — это синдром системной воспалительной реакции на внедрение в организм патогенных микроорганизмов. Поэтому часть авторов проводят аналогию между инфекционно-токсическим и септическим шоком, который получил в МКБ-10 код A 41,9. Первые признакиИнфекционно-токсический шок развивается на фоне продолжающейся болезни. Однако, существуют молниеносные формы, при которых симптомы проявляются в короткий срок. Таким примером является менингококковая инфекция, осложнённая шоком. У пациента появляются следующие первые признаки развития инфекционно-токсического шока:

Признаки могут проявляться в различной степени. Это зависит от возраста пациента, его исходного состояния, основного заболевания, проводимого лечения. Например, первые признаки шока при лептоспирозе может спровоцировать антибактериальная терапия — бактерицидное действие препаратов вызывает массивное попадание токсинов в кровь. СимптомыОсобенности течения инфекционно-токсического шока при различных заболеваниях связаны с проявлением ведущих синдромов (комплекса характерных симптомов).

Первая помощьАлгоритм первой помощи при инфекционно-токсическом шоке, который развился в молниеносной форме (за несколько часов) включает: ДиагностикаСвоевременно поставить диагноз инфекционно-токсический шок можно на основе данных клинических, лабораторных, аппаратных методов. Диагностические критерии инфекционно-токсического шока: Дифференциальная диагностика проводится для уточнения диагноза при сходных симптомах и синдромах. В случае инфекционно-токсического шока она заключается в выявлении возбудителя основного заболевания, опираясь на клиническую картину и данные бактериальных посевов мокроты, кала, крови, мазка из зева и носа. Для эффективного лечения определяют чувствительность возбудителя к различным препаратам. Лабораторная диагностика при инфекционно-токсическом шоке включает:

Данные клинических и лабораторных исследований дополняют ЭКГ, рентгенологические методы, компьютерная томография, УЗИ органов. ЛечениеИнтенсивная терапия инфекционно-токсического шока проводится в условиях отделения реанимации. Она включает круглосуточный мониторинг данных о состоянии пациента, коррекцию лечения, на основе лабораторных анализов, аппаратных исследований, уход за кожными покровами, контроль диуреза. В основе лечения и реабилитации инфекционно-токсического шока лежат следующие клинические рекомендации.

Уход за пациентами при инфекционно-токсическом шоке одно из важных условий выздоровления. Это мероприятия по уходу за кожей, ротовой полостью, профилактике пролежней, туалету мочеполовой области. Интенсивная терапия инфекционно-токсического шока невозможна без нутритивной поддержки. Этот термин обозначает комбинацию методов питания.

Нутритивная поддержка обеспечивает суточные потребности пациента, дефицит жидкости, микро и макроэлементов. Лучший способ восстановить функции желудочно-кишечного тракта, избежать осложнений в виде кровотечений — это энтеральное питание. Инфекционно-токсический шок у детейНаиболее тяжёлые формы ИТШ возникают у пациентов раннего возраста. По интенсивности симптомов заболевания распределились в следующей последовательности:

Инфекционно-токсический шок у детей отличается рядом особенностей.

Лечение инфекционно-токсического шока у детей проходит в условиях специализированного отделения. В реанимации для новорождённых пациентов выхаживают в специальных аппаратах — инкубаторах, которые можно при необходимости превратить в место для реанимации. Инфекционно-токсический шок у беременныхЧастой причиной сепсиса в акушерстве является инфицирование при родах или в послеродовом периоде. В группе риска находятся женщины с родовыми травмами, длительным безводным промежутком, затяжными родами. В послеродовом периоде источником первичной инфекции могут стать маститы, абсцессы промежности. При неэффективности консервативной терапии прибегают к оперативной санации гнойного очага. ПоследствияВ основе патогенеза инфекционно-токсического шока лежит развитие полиорганной недостаточности. Интенсивная терапия включает сильнодействующие препараты, имеющие побочные действия. Поэтому даже на фоне эффективного лечения, возможны следующие последствия:

На фоне нарастающей сердечной и сосудистой недостаточности может наступить остановка кровообращения. Избежать необратимых последствий поможет своевременное обращение к медицинским специалистам. Инфекционно-токсический шок — это осложнение заболеваний, вызванных микроорганизмами. Присутствие их токсинов в крови активирует защитные механизмы иммунной системы. Но реакция выходит за пределы одного органа или системы, поэтому развивается состояние, угрожающее жизни человека. Интенсивная терапия инфекционно-токсического шока возможна только в условиях специализированного отделения. То, насколько быстро пострадавший попадёт в стационар, повлияет не только на дальнейший прогноз заболевания, но и на сохранение жизни.

Брюшной тиф — острая инфекционная патология, причиной развития которой является Salmonella typhi, палочка, обладающая подвижностью. Источниками становятся бактерионосители и больные люди. Передается фекально-оральным путем. Воспаление подобного рода встречается в мире повсеместно, выявляется у ребенка, взрослого человека, старика. При отсутствии диагностики и адекватного лечения формируется типичное или специфическое осложнение при брюшном тифе, которое может закончиться инвалидизацией пациента или летальным исходом. КлассификацияВсе негативные последствия заболевания делятся на две большие группы: специфические и неспецифические. К первым относятся:

Другой тип включает в себя вторичные очаги воспаления, локализующиеся во всех органах и тканях: менингит, холецистит, панкреатит и прочие. Клиническая картинаВ зависимости от того, какое осложнение брюшного тифа сформировалось у пациента, будет развиваться определенная симптоматика. При инфекционном воспалении оно редко бывает массивным, признаки специфического осложнения нарастают медленно, постепенно. Больной жалуется на следующие изменения:

Диарея может сопровождаться тенезмами — регулярными, частыми позывами к дефекации, при которых выделяется мизерное количество кала. Подобное специфическое осложнение брюшного тифа встречается несколько реже остальных на фоне образования язвенных дефектов в слизистой оболочке. Подразумевает нарушение целостности органа с дальнейшим выходом содержимого в брюшную полость, что требует срочного медицинского вмешательства. Клиника включает:

Из-за сильных болей пациент порой не может сделать самостоятельно вдох или на их фоне теряет сознание. Типичное осложнение при брюшном тифе, обусловленное массивным поступлением в кровь отравляющих элементов или микроорганизмов. Делится на четыре вида, подробности чуть ниже в таблице.

Здесь клиническая картина очень сильно отличается друг от друга, так как вовлекаются разные органы. Так, при тифозном менингите, поражении головного мозга отмечается спутанность сознания, судорожный синдром, кожная сыпь, повышение тонуса затылочных мышц. Для пиелонефрита характерны боли в области поясницы, учащенное и болезненное мочеиспускание, слабость, миалгия, типичные признаки интоксикации организма. ДиагностикаОбычно при формировании осложнений у пациента уже обнаружено заболевание и проведены все необходимые пробы, а именно:

При перфорации органа особую роль играет симптоматический комплекс, пальпация и аускультация кишечника. На фоне прободения пальцами можно ощутить напряженность передней брюшной стенки, а в стетоскопе неслышно перистальтики. Для подтверждения диагноза можно провести компьютерную томографию, диагностическую лапароскопию. Для инфекционно-токсического шока характерны изменения со стороны сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы, резкое увеличение количества лейкоцитов в крови, специфические анализы обычно не проводятся.

О наличии вторичных воспалительных очагов может сказать рентгенография органа, УЗИ, магниторезонансная томография. ЛечениеТерапия, как и симптомы, зависят от типа осложнения брюшного тифа. При кровотечении и перфорации кишечника потребуется неотложная помощь и хирургическое вмешательство, при котором удалят поврежденной участок или прижгут сформировавшуюся рану слизистой оболочки. Если у больного развился инфекционно-токсический шок, все силы врача будут направлены на стабилизацию гемодинамических показателей и угнетение симптоматики. В таком случае используют:

Иногда требуется подключение пациента к аппарату искусственной вентиляции легких, проведение гемодиализа. Типичные последствия после брюшного тифа в виде вторичных очагов лечат в зависимости от формы заболевания, однако, основой терапии также становится использование антибактериальных средств, к которым чувствительна сальмонелла. ПрофилактикаДелится на неспецифическую и специфическую. Первый тип подразумевает:

Специфическая профилактика не только осложнений, но и самого брюшного тифа в принципе включает использование вакцин. Их вводят лицам, выезжающим в места, где наиболее вероятно заразиться сальмонеллой. Прививку также ставят родственникам и членам семей пациентов, которые страдают от патологии или способны распространять инфекцию.

Читайте также:

| |||||||||||||||||||||||||||||||||