Лечение альвеококкоза у кошек

Гельминтозы у кошек — болезни, вызываемые гельминтами — паразитическими червями, обитающими в различных внутренних органах и тканях животных и человека.

У кошек обычно паразитируют гельминты из классов трематод (Тгеmatoda) — сосальщиков, цестод (Cestoda) — ленточных и круглых червей (Nematoda).

Гельминты оказывают сильное патогенное воздействие на организм кошек. Особенно страдают котята, отмечается нередко гибель и взрослых животных. Наряду с этим имеются болезни, общие для животных и человека.

Дифиллоботриоз (Diphyllobothriosis)

Возбудитель — цестода из рода Diphyllobothrium, среди которых наиболее распространен Diphyllobotrium latum. Он паразитирует у лисиц, собак, кошек, а также человека. Локализуется в тонком кишечнике. Это очень длинная цестода — до 9—10 м, у кошки она значительно короче — 1 —1,5 м. Сколекс сдавлен с боков, имеет две ботрии (щели), членики короткие, но широкие. В каждом членике насчитывается 700—800 семенников. Яичник по форме напоминает крылья бабочки. Яйца трематодного типа: на одном полюсе имеется крышечка, а на противоположном — маленький бугорок, длина — 0,063—0,073 мм.

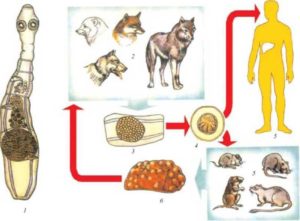

Цикл развития проходит при участии промежуточных хозяев — рачков циклопов (Ciclops strenuus), диап-томусов (Diaptomus gracillis) и дополнительных хозяев — пресноводных рыб различных видов.

Яйца паразита, выделенные вместе с фекалиями во внешнюю среду, неинвазионны. Для развития личинки яйцо должно попасть в воду, там из него выходит зародыш — корацидий, который вооружен шестью крючками и покрыт ресничками.

Промежуточный хозяин (циклоп) проглатывает корацидиев. Через стенку кишечника корацидий проникает в полость тела и превращается в следующую стадию — процеркоид. Циклопов заглатывают рыбы. Дальнейшее развитие личинок происходит в полости тела дополнительного хозяина — рыб. В пищеварительном тракте рыб циклоп переваривается, а освобожденный процеркоид проникает в толщу кишечной стенки, заселяет мышцы, печень и другие органы рыб и за 3—4 недели превращается в плероцеркоид. Резервуарными хозяевами служат хищные рыбы, они поедают второго промежуточного хозяина, зараженного плероцеркоидами.

Этиология. Кошки, другие плотоядные и человек заражаются после поедания пораженной плероцеркоидами рыбы. В их кишечнике через 2—2,5 месяца вырастает половозрелая цестода (лентец широкий). В кишечнике человека она может жить до 29 лет, у кошки — несколько месяцев. Диагноз. Прижизненный диагноз ставят на основании нахождения яиц дифиллоботрий в фекалиях методом Фюллеборна с применением насыщенного раствора гипосульфита или методом последовательных промываний фекалий, а посмертно — при вскрытии кишечника кошек и обнаружении в нем цестод.

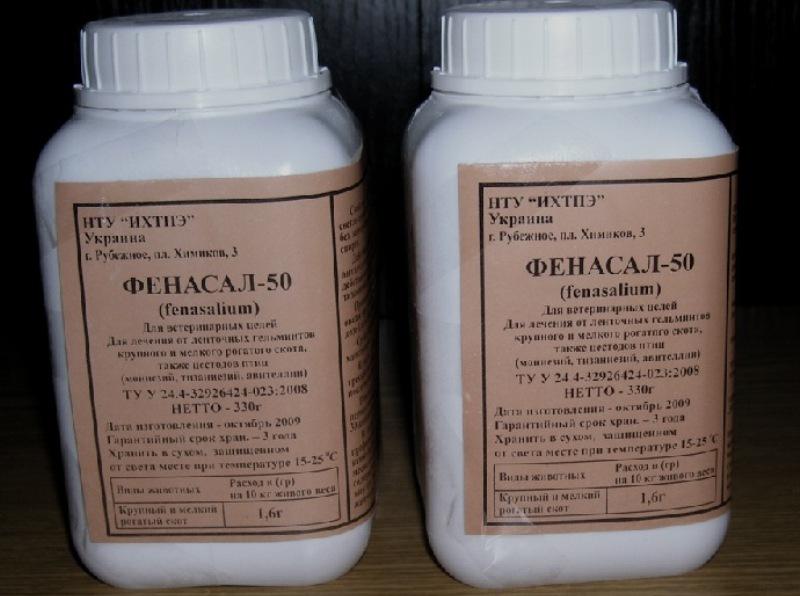

Лечение дифиллоботриоза у кошек. Фенасал (синонимы — никлозамид, девермин, линтекс, ман-сонил, сагимид, йомезан) применяют в дозе 0,15 г/кг однократно в форме порошка или таблеток в смеси с кормом без выдержки кошек на голодной диете. Феналидон — новая лекарственная форма фенасала, назначают его в дозе 100 мг/кг. Презиквантел (дронцит) выпускают в виде таблеток с содержанием по 50 мг активнодействующего вещества. Эффективен в дозе 5 мг/кг. Кроме вышеуказанных антигельминтиков кошек молено дегельминтизировать филиксаном, аминоакрихином, бунамидином (сколобаном), цетовексом, лопатолом и др.

Профилактика. С целью профилактики заболевания в местах, неблагоприятных по дифиллоботриозу, кошкам и плотоядным не скармливают инвазированную рыбу в сыром виде. В неблагополучных по дифиллоботриозу районах проводят ветеринарно-санитарное исследование рыбы.

Дипилидиоз (Dipylidiosis)

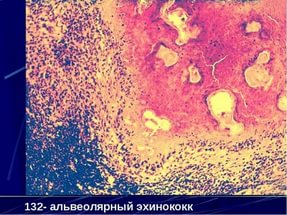

1-сколекс; 2-стробила; 3-гермафродитный членик. Дипилидиоз — гельминтоз кошек, собак, пушных зверей (лисиц, песцов), встречается и у человека. Возбудитель — Dipylidium caninum из семейства Dipylidiidae. Цестода слегка желтоватого цвета, длиной 500—700, шириной 2—3 мм. Сколекс очень маленький, имеет четыре присоски и хоботок, вооруженный тремя-четырьмя рядами шиловидных крючьев, которыми гельминт прочно прикрепляется к стенке кишечника. Головной конец нитевидный, кзади постепенно утолщается; зрелые членики удлиненные, формой огуречного семени. Половой аппарат двойной, открывается с обеих сторон каждого членика. Матка в зрелом членике распадается на отдельные яйцевые капсулы (коконы), содержащие от 5 до 30 круглых яиц. Внутри яйца находится онкосфера, она снабжена шестью крючочками. Диаметр яиц — 0,025—0,03 мм (рис. 1). Во взрослом состоянии цепни паразитируют в тонком отделе кишечника собак, кошек, волков, лисиц, соболя, песца, куницы. Промежуточные хозяева — личинки блох собак, кошек, а также собачий власоед. Личинки блох и власоеды, являясь постоянными спутниками собак и кошек и питаясь различными органическими остатками, могут заглатывать яйца и коконы огуречного цепня. Онкосферы цистоды из кишечника насекомого мигрируют в полость тела, где развиваются в инвазионных личинок (цистицеркоидов), после превращения личинки — во взрослую блоху. Этиология. Кошки, совершая туалет, вылизывая шерсть и выискивая блох, проглатывают насекомых, инва-зированных цистицеркоидами огуречного цепня. Насекомые (блохи и власоеды) в желудочно-кишечном тракте перевариваются, а освободившиеся цистицеркоиды прикрепляются к слизистой тонкого отдела кишечника и формируются в ленточные формы огуречного цепня. Диагноз основан на результатах гельминтокопрологических исследований с учетом эпизоотологических данных. Лечение дипилидиоза у кошек. При дипилидиозе эффективны: фенасал — в дозе 0,1 г/кг массы животного без предварительной голодной диеты; камала — скармливают в зависимости от массы по 1—3 г с мясным фаршем после 16— 18-часовой голодной диеты; дронцит (празиквантел) —5 мг/кг; сколо-бан—0,025—0,05 г/кг массы с мясным фаршем, двукратно с интервалом 4 дня. Можно также применить лопатол и цетовекс. Дегельминтизация будет эффективной только в том случае, если цестоды выделяются вместе со ско-лексами, так как от шейки паразита, оставшейся вместе со сколексом, в кишечнике отрастает новая половозрелая ленточная форма гельминта. Альвеококкоз (Alveococcosis)

|