Медико-тактическая характеристика особо-опасных и опасных инфекций

Особо опасные инфекции

Эпидемиологическое обследование очага

Эпидемиологическое обследование призвано установить:

- источник возбудителя инфекции для данного очага;

- механизмы, пути и факторы передачи, обусловившие выявленные случаи заболевания;

- круг лиц, одновременно с заболевшими подвергшихся риску заражения;

- размеры восприимчивой к данной инфекции не иммунной прослойки среди населения очага;

- условия, которые могут благоприятствовать распространению возбудителя инфекции в очаге и выносу его за пределы очага.

При проведении эпидемиологического обследования врач – эпидемиолог:

- собирает анамнез и материалы для лабораторных исследований;

- составляет список лиц, соприкасавшихся с больным;

- выясняет места, в которых бывал больной перед заболеванием;

- выясняет вероятный источник заражения и пути распространение возбудителя инфекции;

- осуществляет контроль за своевременной и правильной госпитализацией больного и изоляцией лиц, общавшихся с больным;

- контролирует проведение заключительной дезинфекции;

- заполняет карту эпидемиологического обследования очага на лиц, общавшихся с источником возбудителя инфекции;

- на лиц, выбывших из очага до начала эпидемиологического обследования, посылает экстренное сообщение в центр санитарно – эпидемиологического надзора города, куда выехали эти лица, с указанием необходимой их изоляции.

В заключение эпидемиолога оценивается качество и эффективность проведённых в очаге мероприятий, и рекомендуются дополнительные меры, направленные на его ликвидацию.

Карантин – наиболее полный комплекс ограниченных административных и лечебно – профилактических мероприятий, направленных, как на охрану определённой территории от заноса возбудителя ООИ из др. территорий, так и на предупреждение их распространения из эпидемиологического очага.

Карантин вводится решением ЧПК (СПК) – постоянно действующим органом, создаваемым при администрации города, района и др. Предназначен:

- для руководства профилактическими и противоэпидемическими мероприятиями в случае возникновения эпидемиологического очага;

- обладает функциями контроля над их выполнением и административным воздействием на должностных лиц, на которых возложено проведение этих мероприятий.

Всей работой в очаге руководит начальник очага, который подчиняется штабу очага. Штаб создаётся при возникновении заболевания в населённом пункте, где возможно эпидемиологическое распространение инфекции.

Для проведения лечебно – противоэпидемических мероприятий при штабе организуют специализированные службы, основными из которых являются следующие:

- лечебные (специальные стационары, группы консультантов, клинические лаборатории, патологоанатомическая группа);

- противоэпидемические (группа эпидемиологического обследования, эвакогруппа, группа обеззараживания очагов, группа контроля над выполнением противоэпидемиологического режима специальными учреждениями, за правильностью взятия и доставки материала на исследования);

- лабораторные (микробиологическая, микологическая, вирусологическая лаборатории);

- профилактические (группа по проведению профилактических прививок, медицинское наблюдение за населением, по дезинсекции и дератизации, санитарное просвещение, пищевой и коммунальный санатории, обсерваторы, активная санитарная группа ветеринарного надзора);

- карантинные (группа охраны объектов специального назначения, подразделение постов оцепления, контрольно – пропускной пункт (КПП));

- административно – хозяйственные (группы обеспечения лечебными и диагностическими средствами, хозяйственным и медицинским имуществом; транспорта и связи; по обеспечению питанием и жильём; бух. Учёта).

В зависимости от характера очага набор и количественный состав служб может меняться.

Карантинными мерами являются:

- запрещение выезда из него без предварительной обсервации;

- организация прямого транзита, перевалочных баз и ограничения транспортных связей очага с другими территориями;

- организация строгой системы вывоза из очага и ввоза в него сырья, товаров и продуктов;

- организация санитарно – карантинных пунктов на транспорте, аэропортах, на железно – дорожных станциях, в речных и морских портах;

- ограничение водопользования для бытовых, хозяйственных, рекреационных нужд;

- ограничение посещения тех мест, где выявлены опасные для человека эпизоотии;

- ограничение массовых мероприятий, торговли и др.

Лица, желающие покинуть территорию очага, подлежат обсервации. В помещении обсервации должны быть:

- палаты для обсервируемых;

- комнаты для медицинского и обслуживающего персонала;

- комнаты для взятия материала;

- комнаты для хранения личных вещей обсервируемых;

Обсервацией предусматривается изоляция лиц, выезжающих за пределы карантинной зоны, и медицинское наблюдение за ними в течение срока, равного максимальной длительности инкубационного периода при данном заболевании. В обсервацию допускаются только здоровые люди.

В случае выявления среди обсервируемых больного, его переводят в стационар, а лиц, общавшихся с ним – в изолятор.

Повторное использование обсервации допускается только после тщательной уборки и заключительной дезинфекции. Медицинский и обслуживающий персонал находятся под медицинским наблюдением.

Госпитализация больного:

Больных или лиц с подозрением на заболевания, вызванные микобактериями I и II групп, а также общавшихся с ними и выезжавших из зон карантина, помещают в специализированные инфекционные лечебные стационары или временные учреждения, развёрнутые на период вспышки в приспособленных помещениях

После доставки больного в стационар транспорт и предметы, использованные при транспортировке, обеззараживаются на специально оборудованной площадке бригадой эвакуаторов.

Экстренная профилактика:

Экстренной профилактике подвергаются контактировавшие с больным в семье, квартире, по месту работы, учебы, отдыха, лечения, а также лица, находившиеся в одинаковых условиях по риску инфицирования (по эпидпоказаниям).

Экстренная профилактика проводится в следующих обстоятельствах:

- среди лиц, общавшихся с источником возбудителя инфекции, т. е. с больным или носителем;

- в детских учреждениях, стационарах, на пищевых объектах, в домах для престарелых и инвалидов, учреждениях специальных режимов при возникновении случаев заболевания (носительства);

- среди всего населения населённого пункта или его части при возникновении групповых заболеваний.

Обязательные условия проведения экстренной профилактики:

- одномоментный охват всех подлежащих контингентов;

- обеспечение контроля за приёмом средств профилактики;

- обеспечение проверки выделенных культур возбудителя на устойчивость к применяемому препарату.

С целью экстренной профилактики используются антибиотики, иммунные сыворотки, иммуноглобулины и некоторые др. лекарственные средства.

Санитарно – гигиенические мероприятия:

Санитарно – гигиенические мероприятия в очаге направлены на ликвидацию и предотвращение возникновения условий, способствующих распространению возбудителей инфекции, а также на нейтрализацию выявленных и предполагаемых факторов передачи возбудителя.

В очаге обеспечивается постоянный контроль:

- соблюдение санитарного состояния и выполнения профилактической дезинфекции на предприятиях коммунального хозяйства (гостиницы, бани), в местах массового скопления людей (театры) и на транспорте;

- полнота и своевременность санитарной очистки населённых пунктов;

- санитарное состояние рынков, предприятий торговли продовольственными товарами, общественного питания и др.;

- содержание и правильная эксплуатация свалок, борьба с мухами.

Проведение первичных мероприятий в очаге особо опасных инфекций:

В случае выявления больного, подозрительного на заболевание чумой, холерой, ГВЛ или оспой обязан на основании данных клинической картины заболевания позволяет предполагать случай геморрагической лихорадки, туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза и др., необходимо прежде всего установить достоверность его связи с естественным очагом инфекции.

Нередко решающим фактором при установлении диагноза являются следующие данные эпидемиологического анамнеза:

- прибытие больного из местности, неблагополучной по этим инфекциям в течении времени, равному сроку инкубационного периода;

- обращения выявленного больного с аналогичным больным в пути следования, по месту жительства, учебы или работы, а также наличие там каких – либо групповых заболеваний или смертей невыясненной этиологии;

- пребывание в районах, пограничных со сторонами, неблагополучных по указанным инфекциям или на экзотичной по чуме территории.

В период начальных проявлений заболевания, ООИ могут давать картины, сходные с рядом других инфекций и неинфекционных болезней:

- при холере с острыми кишечными заболеваниями, токсикоинфекциями различной природы, отравления ядохимикатами;

- при чуме с различными пневмониями лимфаденитами с повышенной температурой, сепсисом различной этиологии, туляремией, сибирской язвой;

- при оспе обезьян с ветреной оспой, генерализованной вакциной и другими заболеваниями, сопровождающимися высыпаниями на коже и слизистых оболочках;

- при лихорадке Ласа, Эбола, болезни ни Марбург с брюшным тифом, малярией. При наличии геморрагий необходимо дифференцировать от желтой лихорадки, лихорадки Денге (смотри клинико-эпидемиологическую характеристику этих заболеваний).

При подозрении у больного одной из карантинных инфекций медицинский работник обязан:

Принять меры к изоляции больного по месту выявления:

- запретить вход из очага, общение с больным лицом членов семьи изолировать в другом помещении, а при отсутствии возможности принять другие меры – к изоляции больного;

- до госпитализации больного и проведения заключительной дезинфекции запретить выливать в канализацию или выгребную яму выделений больного, воду после мытья рук, посуды и предметов ухода, вынос вещей и различных предметов из помещения, где находился больной;

Больному оказывается необходимая медицинская помощь:

- при подозрении на чуму при тяжелой форме заболевания стрептомицин или антибиотики тетрациклинового ряда вводятся немедленно;

- при тяжелой форме заболевания холерой проводится только регидратационная терапия(Приложение 2). Сердечно-сосудистые средства не вводятся;

- при проведении симптоматической терапии больному ГВЛ рекомендуется использование шприцев одноразового пользования;

- в зависимости от тяжести заболевания все транспортабельные больные направляются санитарным транспортом в специально отведенные для этих больных стационары;

- нетранспортабельным больным помощь на месте с вызовом консультантов и оснащенном всем необходимым машины СМП.

По телефону или через нарочного известить глав врача амбулаторно-поклинического учреждения о выявленном больном и его состоянии:

- запросить соответствующие медикаменты, укладку защитной одежды, средства личной профилактики, укладку для забора материала;

- до получения защитной одежды медицинский работник при подозрении на чуму, ГВЛ, оспу обезьян должен временно закрыть рот и нос полотенцем или маской, сделанной из подручного материала. На холеру должны строго соблюдаться меры личной профилактики желудочно-кишечных инфекций;

- при получении защитной одежды ее одевают, не снимая собственной (кроме сильно загрязненной выделениями больного)

- перед оказанием СИЗ провести экстренную профилактику:

А) при чуме – слизистую носа, глаз обрабатывать раствором стрептомицина (1 ЮО дистиллированной воды на 250 тыс.), рот прополоскать 70 гр. Спиртом или 1% хлорамина. Ввести в/м 500 тыс. ед. стрептомицина-2 раза в день, в течение 5 дней;

Б) при оспе обезьян, ГВЛ при чуме. Противооспенный гаммаглобулин метисазон в изоляторе;

В) при холере одно из средств экстренной профилактики (антибиотик тетрациклинового ряда);

4. При выявлении больного чумой, ГВЛ, оспой обезьян медицинский работник не выходит из кабинета, квартиры (при холере, при необходимости, может выйти из помещения, предварительно вымыв руки и сняв медицинский халат) и оставаться до прибытия эпид дез. эвакобригады.

5. Выявляются лица, бывшие в контакте с больным среди:

- лиц по месту жительства больного, посетителей, в том числе и выбывших к моменту выявления больного;

- больных, находившихся в данном учреждении, больных, переведенных или направленных в другие лечебные учреждения, выписанных;

- медицинского и обслуживающего персонала.

6. Произвести забор материала на бактериологическое исследование (до начала лечения), заполнить простым карандашом направление в лабораторию.

7. Проводить текущую дезинфекцию в очаге.

8. После убытия больного на госпитализацию осуществлять комплекс в очаге до прибытия дез. Эпидбригады.

9. Дальнейшее использование медработника из очага чумы, ГВЛ, оспы обезьян не разрешается (санобработка и в изолятор). При холере, после санитарной обработки, медработник продолжает работать, но за ним проводится медицинское наблюдение по месту работы на срок инкубационного периода.

Краткая эпидемиологическая характеристика ООИ

Дата добавления: 2019-01-14 ; просмотров: 407 ;

[youtube.player]

Особо опасные инфекции (ООИ) или инфекционные заболевания — болезни, которым свойственна высокая степень заражаемости. Они внезапно появляются и быстро распространяются, отличаются тяжелой клинической картиной и высокой степенью летальности.

К особо опасным инфекциям относят условную группу острых заразных болезней человека, которые соответствуют двум характеристикам:

- могут появиться внезапно, быстро и массово распространиться;

- тяжело протекают и предполагают высокую летальность.

Список ООИ впервые был представлен на 22-й сессии Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 26 июля 1969 года. Помимо перечня, ассамблея также установила Международные медико-санитарные правила (ММСП). Они были обновлены в 2005 году на 58-й сессии ВОЗ. Согласно новым поправкам, ассамблея имеет права делать выводы о состоянии с теми или иными болезнями в стране и по официальным отчетам государства, и по сообщениям из СМИ.

ВОЗ получила значительные полномочия по медицинскому регулированию инфекционной заболеваемости, спровоцированной ООИ.

Перечень ООИ

Всемирной Организацией Здравоохранения был составлен целый список из более ста болезней, способных быстро и массово распространяться среди населения. Изначально, по данным на 1969 год, в этот список входило всего 3 заболевания:

Однако позднее список был значительно расширен и все патологии, которые в него вошли, условно были разделены на 2 группы:

1. Заболевания, которые носят необычный характер и могут повлиять на здоровье населения. К ним относят:

- оспу;

- грипп человека;

- полиомиелит;

- тяжелый острый респираторный синдром.

2. Заболевания, любое проявление которых оценивается как угроза, поскольку эти инфекции способны оказывать серьезное влияние на здоровье населения и быстро распространиться в международных масштабах. Сюда же относят заболевания, которые представляют региональную или национальную проблему. К ним относят:

- холеру;

- легочную форму чумы;

- желтую лихорадку;

- геморрагические лихорадки (Ласса, Марбург, Эбола, лихорадка Западного Нила);

- лихорадку денге;

- лихорадку Рифт-Валли;

- менингококковую инфекцию.

В России к этим болезням добавлены еще две инфекции — сибирская язва и туляремия.

Все эти патологии характеризуются тяжелым протеканием, высоким риском смертности и, как правило, составляют базу для биологического оружия массового поражения.

Классификация особо опасных инфекций

Все ООИ классифицируют на три типа:

- Конвенционные заболевания. На такие инфекции распространяются международные санитарные правила. Это:

- бактериальные патологии (чума и холера);

- вирусные заболевания (оспа обезьян, геморрагические вирусные лихорадки).

- Инфекции, которые требуют международного надзора, но не подлежат проведению совместных мероприятий:

- бактериальные (сыпной и возвратный тифы, ботулизм, столбняк);

- вирусные (ВИЧ, полиомиелит, грипп, бешенство, ящур);

- протозойные (малярия).

- Не подлежат надзору ВОЗ, находятся под регионарным контролем:

- сибирская язва;

- туляремия;

- бруцеллез.

Самые распространенные ООИ

Наиболее часто встречаемые опасные инфекции:

Чума

Острое особо опасное заболевание, которое относится к зоонозным инфекциям. Источником и распространителем инфекции являются грызуны (в основном, крысы и мыши), а возбудителем — чумная палочка, устойчивая к условиям внешней среды. Чума передается преимущественно трансмиссивным путем через укусы блох. Уже с начала проявления болезни она протекает в острой форме и сопровождается общей интоксикацией организма.

К отличительным симптомам можно отнести:

- сильный жар (температура может подниматься до 40°С);

- невыносимая головная боль;

- язык покрывается белым налетом;

- гиперемия лица;

- бред (в запущенных случаях, когда болезнь не лечится правильным образом);

- выражение страдания и ужаса на лице;

- геморрагические высыпания.

Лечится чума антибиотиками (стрептомицином, террамицином). Легочная форма всегда заканчивается летальным исходом, так как возникает острая дыхательная недостаточность — больной погибает в течение 3-4 часов.

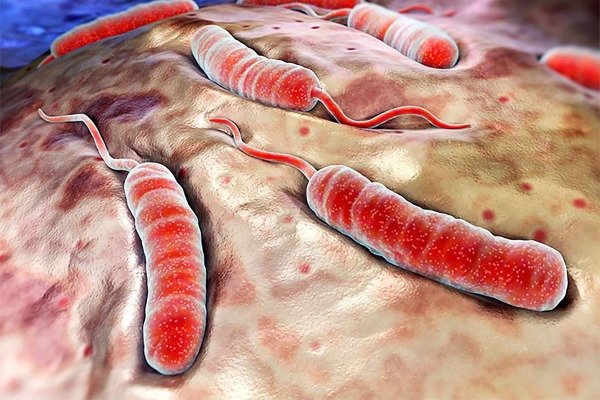

Холера

Острая кишечная инфекция с тяжелой клинической картиной, высоким процентом летальности и повышенной степенью распространяемости. Возбудитель — холерный вибрион. Заражение происходит в основном через зараженную воду.

- внезапный обильный понос;

- обильная рвота;

- уменьшение мочевыделения вследствие обезвоживания;

- сухость языка и слизистой оболочки рта;

- понижение температуры тела.

Успех терапии во многом зависит от своевременности поставленного диагноза. Лечение подразумевает прием антибиотиков (тетрациклина) и внутривенное обильное введение специальных растворов, чтобы восполнить дефицит воды и солей в организме больного.

Черная оспа

Одна из самых высоко заразных инфекций на планете. Относится к антропонозным инфекциям, болеют ею исключительно люди. Механизм передачи — воздушно-капельный. Источником вируса натуральной оспы считается зараженный человек. Инфекция передается и от зараженной матери плоду.

С 1977 года не зарегистрировано ни одного случая заражения оспой! Однако вирусы черной оспы до сих пор хранятся в бактериологических лабораториях США и России.

- внезапное повышение температуры тела;

- резкие боли в области поясницы и крестца;

- сыпь на внутренней поверхности бедер, нижней части живота.

Лечение оспы начинается с немедленной изоляции больного, основа терапии — гамма-глобулин.

Желтая лихорадка

Острая геморрагическая трансмиссивная инфекция. Источник — обезьяны, грызуны. Переносчиками являются комары. Распространена в странах Африки и Южной Америки.

Симптомы протекания болезни:

- покраснение кожи лица и шеи на первой стадии болезни;

- отек век и губ;

- утолщение языка;

- слезотечение;

- боль в печени и селезенке, увеличение размеров этих органов;

- покраснение сменяется желтушностью кожи и слизистых.

Если несвоевременно поставлен диагноз, самочувствие больного ухудшается с каждым днем, отмечается кровоточивость из носа, десен и желудка. Возможен летальный исход от полиорганной недостаточности. Заболевание легче предотвратить, чем лечить, поэтому проводится вакцинация населения в районах, где часты случаи патологии.

Сибирская язва

Инфекция зоонозного характера, рассматривается как оружие массового поражения. Возбудитель — неподвижная палочка-бацилла, которая обитает в почве, откуда и заражаются животные. Основным переносчиком болезни считается крупный рогатый скот. Пути заражения человека — воздушно-капельный и алиментарный. Выделяют 3 вида заболевания, отчего и будет зависеть симптоматика:

- Кожный. У больного образуется на коже пятно, которое со временем превращается в язву. Болезнь носит тяжелый характер, возможен летальный исход.

- Желудочно-кишечный. Отмечаются такие признаки: внезапное повышение температуры тела, кровавая рвота, боли в животе, кровавый понос. Как правило, данная форма носит летальный характер.

- Легочный.Протекает самым тяжелым образом. Отмечается высокая температура, кровавый кашель, нарушения в функционировании сердечно-сосудистой системы. Через несколько дней больной умирает.

Лечение заключается в приеме антибиотиков, но важнее — введение вакцины, которая препятствует заражению.

Туляремия

Бактериальная зоонозная инфекция. Источник — грызуны, крупный рогатый скот, овцы. Возбудитель — грамотрицательная палочка. Механизм проникновения в организм человека — контактный, алиментарный, аэрозольный, трансмиссивный.

- высокая температура;

- общее недомогание;

- боли в пояснице и икроножных мышцах;

- гиперемия кожи;

- поражение лимфоузлов;

- пятнистая или петехиальная сыпь.

По сравнению с другими ООИ, туляремия поддается лечению в 99% случаев.

Грипп

К перечню ООИ относят птичий грипп — тяжелую инфекцию вирусного характера. Источник инфекции — перелетные водоплавающие птицы. Человек может заболеть при неправильном уходе за зараженными птицами или при употреблении мяса зараженной птицы в пищу.

- высокая температура (может держаться до нескольких недель);

- катаральный синдром;

- вирусная пневмония, от которой и погибает больной в 80% случаев.

Карантинные инфекции

Это условная группа инфекционных заболеваний, при которой накладывают карантин той или иной степени. Она не равнозначна с ООИ, но в обе группы попадают многие инфекции, которые требуют накладывания строго государственного карантина с привлечением военных сил, чтобы ограничить передвижения потенциально зараженных людей, оградить очаги поражения и т. п. К таковым инфекциям относятся, например, оспа и легочная чума.

Стоит отметить, что в последнее время ВОЗ сделала несколько заявлений о том, что нецелесообразно накладывать строгий карантин при возникновении в той или иной стране холеры.

Методы диагностики ООИ

Выделяют следующие методы диагностики ООИ:

- Классические:

- микроскопия — изучение микроскопических объектов под микроскопом;

- полимеразная цепная реакция (ПЦР);

- реакция агглютинации (РА);

- реакция иммунофлюоресценции (РИФ, метод Кунса);

- проба с бактериофагом;

- биопроба на подопытном животном, иммунитет которого снижен искусственно.

- Ускоренные:

- индикация возбудителя;

- антигены возбудителя (АГ);

- реакция обратной пассивной гемагглютинации (РОПГА);

- реакция коагглютинации (РКА);

- иммуноферментный анализ (ИФА).

Профилактика

Профилактика ООИ проводится на самом высоком уровне, чтобы предотвратить распространение заболеваний по территории государства. В комплекс первичных профилактических мероприятий входит:

- временная изоляция зараженного с дальнейшей госпитализацией;

- постановка диагноза, созыв консилиума;

- сбор анамнеза;

- оказание больному первой помощи;

- забор материала для лабораторного исследования;

- выявление контактных лиц, их регистрация;

- временная изоляция контактных лиц до момента исключения их заражения;

- проведение текущей и заключительной дезинфекции.

В зависимости от типа инфекции, профилактические мероприятия могут различаться:

- Чума. В природных очагах распространения проводятся наблюдения за численностью грызунов, их обследование и дератизация. В прилегающих районах проводится вакцинация населения сухой живой вакциной подкожно или накожно.

- Холера. Профилактика включает в себя также работу с очагами распространения инфекции. Проводится выявление больных, их изоляция, а также изоляция всех лиц, контактирующих с зараженным. Осуществляется госпитализация всех подозрительных больных с кишечными инфекциями, проводится дезинфекция. К тому же требуется контроль на данной территории за качеством воды и продуктов питания. Если существует реальная угроза, вводится карантин. При угрозе распространения проводится иммунизация населения.

- Сибирская язва. Осуществляется выявление больных животных с назначением карантина, дезинфекция меховой одежды при подозрении на заражение, проведение иммунизации по эпидемическим показателям.

- Оспа. Методы профилактики заключаются в вакцинации всех детей, начиная с 2-х лет, с последующей ревакцинацией. Эта мера практически исключает возникновение оспы.

- Желтая лихорадка. Также осуществляется вакцинация населения. Детям показано введение вакцины с 9-месячного возраста.

Итак, особо опасные инфекции — это смертельные инфекции, которые обладают высокой степенью заразности. За кратчайшие сроки они способны поразить большую часть населению, поэтому крайне важно соблюдать все меры предосторожности в работе с зараженными животными и птицами, а также своевременно проводить вакцинацию.

[youtube.player]В ряду медико-санитарных последствий ЧС значительное место занимает появление зараженных территорий (зараженная территория - это местность,водоисточники,города,населенные пункты и отдельные объекты,подвергшиеся при катастрофах загрязнению биологическими агентами,химическими и другими веществами в количествах,представляющих опасность для людей и животных,находящихся на данной территории), инфицированных районов (инфицированный район - резкое ухудшение сан.-эпид.обстановки в районе ЧС с циркуляцией возбудителей инфекционных заболеваний,вт.ч. общих для человека и животных) и эпидемических очагов (эпид.очаг- территория,на которой в определенных границах времени и пространства произошли заболевания людей инфекционными болезнями,возникшие за короткий срок и принявшие массовый характер с угрозой дальнейшего распространения инфекции), динамика которых определяется временными границами и характеристикой четырех факторов:

* наличием инфекционных больных среди пострадавшего населения и возможностью распространения ими возбудителей

* пораженными,нуждающимися в госпитализации,оцениваемыми с точки зрения риска заражения

* здоровым населением,контактировавшим с инфекционными больными, нуждающимися в обсервации и наблюдении,оцениваемым с точки зрения риска заражения

* внешней средой,представляющей инфекционную опасность.

Эпид.очаг в районах ЧС имеет следующие характерные особенности:

* массовое заражение людей и формирование множественных очагов за счет активизации механизмов передачи возбудителей инфекции в зонах катастроф

* длительность действия очага (особенно природно-очаговых инфекций) за счет продолжительности заражающего действия невыясненных источников

* сокращение инкубационного периода в результате постоянного контакта с невыясненными источниками инфекции,снижения резистентности и большой инфицирующей дозы возбудителей

* отсутствие защиты населения и пораженных от контакта с заразными больными в связи с несвоевременной изоляцией инфекционных больных

* наличие различных клинических форм инфекционных болезней и несвоевременность диагностики.

Для определения активности эпид.очага учитывать только инкубационный период инфекции недостаточно. Второй пик распространения инфекции может возникнуть через 2-3 инкубационных периода за счет передачи возбудителя лицами,у которых инфекция протекала в бессимптомной форме. Поэтому для определения временных границ эпид.очага необходимо учитывать и наличие носителей.

Территорию распространения заболеваний называют нозоареалом и выделяют два типа ареалов инфекционных болезней: повсеместный и региональный:

Повсеместное заражение характерно для большинства антропонозных и зооантропонозныхинфекций,поэтому в районах катастроф эти инфекции постоянно могут создавать эпидемические очаги,т.к.всегда существует источник инфекции, как правило,неизолированный.Региональныенозоареалы- ограниченные области распространения болезни.Это те районы,где социальные и природные условия благоприятствуют передаче возбудителя. Угроза возникновения эпид. очагов в районах ЧС зависит от многих вновь появляющихся причин,которыми могут быть:

* разрушение коммунальных объектов (системы водоснабжения,канализации,отопления и др.)

* резкое ухудшение санитарно-гигиенического состояния территории за счет разрушения промышленных предприятий,наличия трупов людей и животных,гниющих продуктов животного и растительного происхождения

* массовое размножение грызунов,появление эпизоотий среди них и активизация природных очагов

* интенсивные миграции организованных и неорганизованных контингентов людей

* повышение восприимчивости людей к инфекциям (стрессовые состояния снижают иммунологический статус,особенно у детей)

* нарушение работы сети санитарно-эпидемиологических и лечебнопрофилактическихучреждений,ране располагавшихся в зоне ЧС

* необходимость оказания помощи местным учреждениям в проведении мероприятий среди населения.

В результате серьезных нарушений условий быта и жизни населения в районах катастроф резко обостряется эпидемическая ситуация по кишечным инфекциям,в том числе брюшного тифа, паратифов, инфекционного гепатита, дизентерии и сальмонеллезов. К числу патенциальных эпидемических болезней в разрушенных районах могут быть холера, вирусный гастроэнтерит, природно-очаговые и другие заболевания.

Чрезвычайная скученность людей в различных местах скопления (палаточные городки ) будет способствовать интенсивному распространению респираторных инфекций.Особую опасность в этом отношении представляют

грипп,менингококковая инфекция, вирусная пневмония, дифтерия, корь и коклюш,а также паразитарные тифы.

В чрезвычайных ситуациях присущие закономерности развития эпидпроцесса могут нарушаться.Прежде всего это касается его 1-го звена – источника возбудителя инфекции, который принято называть объектом; он служит местом естественной жизнедеятельности, т.е. обитания, размножения и накопления возбудителя. В зонах катастроф источник заражения установить трудно,т.к.меняются формы его сохранения, места его жизнедеятельности, размножения, ареал его обитания и т.д. Поэтому в зоне катастроф может возникнуть одновременно несколько эпид.очагов разной нозологической формы. Возможен ярко выраженный полиморфизм клинических проявлений заболевания -от тяжелейших,молниеносных форм, до легчайших состояний. Это связано с тем,что при стрессовых ситуациях восприимчивость к инфекции повышается, т.е. снижается иммунологический статус, особенно у детей.

[youtube.player]Читайте также: