Менингит энцефалитный последствия у грудничков

Менингоэнцефалит — это заболевание инфекционного характера, которое является осложнением менингита или энцефалита. Характеризуется воспалением в оболочках мозга и мозговом веществе.

Бывают случаи, когда эта болезнь воздействует на ткани спинного мозга, что может вызвать паралич ног.

По частоте случаев поражения менингитами именно менингоэнцефалит занимает первое место и сопровождается вторичными инфекционными и вирусными заболеваниями. Как правило, течение болезни происходит в острой или тяжёлой форме.

Провоцирующие факторы

Спровоцировать развитие данного заболевания могут такие факторы:

- энцефалиты первичной и вторичной группы;

- процесс разрушения миелина — белого вещества ЦНС или периферической нервной системы;

- паротитный менингоэнцефалит острой формы;

- воспаление придаточных носовых пазух.

Разновидности поражения

Менингоэнцефалит имеет множество видов, которые различаются между собой характером, спровоцировавших воспаление возбудителей:

- амебный — возбудители обитают в воде или влажной земле, этот вид заболевания диагностируется нечасто, и его практически

невозможно вылечить; - бруццелезный — вызывают бактерии, заболевание протекает длительно с возникновением парезов, паралича, нарушений психики;

- проствакцинальный или вакцинальный — инфекционный вид болезни, осложнение которой происходит после первичной вакцинации. Протекает в острой форме, сопровождается судорогами и обмороками;

- геморрагический — реактивная форма болезни инфекционно-аллергического характера, провоцируемая вирусом гриппа;

- герпетический — патологию провоцируют вирусы герпеса;

- гуммозный — вызывается возбудителем сифилиса;

- орнитозный — развивается во время орнитоза или как его последствие;

- паротитный — возбудителем является вирус эпидемического паротита;

- сибиреязвенный — возникает на фоне сибирской язвы;

- ревматический — провоцируется тромбозом сосудов головного мозга;

- сыпнотифозный — характеризуется поражением серого вещества головного мозга;

- токсоплазмозный — бактерии воздействуют на эмбрион в утробе матери;

- туберкулёзный — возникает как осложнение туберкулёза;

- цитомегалический — возникает как осложнение цитомегалии.

Менингоэнцефалит у новорожденных детей

Причина менингоэнцефалит у новорожденного ребенка чаще всего имеет вирусный характер. Однако встречаются случаи внутриутробного поражения зародыша.

Это происходит из-за того, что женщина в первые месяцы беременности болела каким-либо вирусным заболеванием, например, краснухой, ветряной оспой, корью, эпидемическим паротитом, железистой лихорадкой.

В таких случаях, как правило, ребёнок рождается мёртвым. Если же он всё-таки выживает, позже у него проявляются симптомы поражения мозга. Среди них: гидроцефалия; гиперкинезы; очаговые проявления.

Менингоэнцефалит у грудничков сопровождается такими общими симптомами:

- высокая температура;

- тяжёлое общее состояние;

- рвота и диарея;

- отказ от груди;

- прострация различной продолжительности;

- непроизвольные подёргивания глаз;

- косоглазие;

- цианоз и тахикардия — при поражении сердечно — сосудистой системы.

При диагностике ригидность и симптом Кернига определяются трудно. В жидкости спинного мозга выявляется положительная реакция Панди.

Лимфоцитарный плеоцитоз умеренный. Периферическая кровь не обнаруживает каких-либо патологий. Скорость оседания эритроцитов слабо

ускорена.

Лечение будет заключаться в применении таких препаратов: антибиотики широкого спектра действия, гамма-глобулин, витаминные комплексы в больших дозах. При длительных рвотах внутривенно вводят физраствор и декстрозу.

Прогноз для детей с менингоэнцефалитом весьма сомнительный. Треть детей с этим диагнозом погибает. У многих выживших деток обнаруживаются признаки мозгового поражения.

В зоне риска дети в возрасте до полу — года, после шести месяцев вероятность заболевания снижается.

Течение заболевания может быть разным. Оно может принимать такие формы:

- Молниеносная — проявления развиваются очень быстро, состояние ухудшается стремительно, что приводит к смерти.

- Острая — симптоматика возникает быстро и способствует ухудшению общего состояния больного.

- Подострая — болезнь воздействует на организм человека медленно и проявляется менее выражено.

- Хроническая — характер болезни вялотекущий, симптоматика не выражена, может обостряться и прекращаться.

Особенности клинической картины

Симптомы менингоэнцефалита — это последствия общего воспалительного процесса. Среди них:

- высокая температура тела (иногда поднимается до сорока градусов);

- головная боль;

- тошнота с рвотой;

- неясность сознания;

- скованность движений;

- бледная кожа;

- область носогубной складки синеет;

- одышка;

- учащённый пульс;

- артериальное давление повышено;

- светобоязнь;

- судороги;

- общая повышенная чувствительность.

Дополняются менингеальные симптомы проявлениями поражения головного мозга, среди которых:

- нарушение координации;

- асимметрия сухожильных рефлексов;

- расстройства речи;

- психические расстройства.

Постановка диагноза

Первый и самый основной метод диагностики этого заболевания — анализ спинномозговой жидкости в лаборатории. Проводится с помощью пункции.

Если человек болен, анализ покажет, что спинномозговая жидкость характеризуется мутной консистенцией. Это происходит из-за клеточной примеси. Также в ней будет обнаруживаться повышенный уровень содержания белка, понижение концентрации глюкозы и повышенное давление.

Вместе с этим используются такие методы:

- полимеразная цепная реакция — для выявления бактериальных антигенов;

- анализ крови и мазки из ротовой и носовой полости — для уточнения диагноза;

- рентгеноскопия грудной клетки;

- КТ и МРТ — для исключения гнойного процесса в головном мозге.

Оказание помощи пациенту

Лечение менингоэнцефалита проходит в инфекционном отделении стационара. Цель терапии — устранение причин болезни, симптоматики и предотвращение развития осложнений. Если все меры будут проведены вовремя, это будет способствовать более быстрому выздоровлению и положительному исходу болезни.

После проведения диагностических методов и определения причины болезни, больного направляют в инфекционное отделение, где ему создают необходимые условия для быстрой и полноценной терапии.

Во время лечения применяются препараты различных групп. Среди них:

- антиоксиданты;

- нейропротекторы;

- средства для улучшения микроциркуляции крови;

- поливитамины групп B и C;

- успокоительные средства;

- противосудорожные препараты;

- антихолинэстеразные средства;

- для предупреждения герпетических осложнений назначается Ацикловир;

- мочегонные препараты — для снятия мозговых отёков.

В конце лечения применяются процедуры физиотерапии и рефлексотерапии для предотвращения осложнений.

Также врачом будет назначена специальная сбалансированная диета, которая включает в себя все необходимые питательные микроэлементы.

Люди, перенёсшие это тяжёлое заболевание, становятся на учёт в диспансер и систематически посещают невролога. После лечения вирусного менингоэнцефалита, человек в обязательном порядке должен пройти санаторно-курортное лечение. Такая терапия помогает укрепить иммунную систему организма. Реабилитационный период длится очень долгое время.

Менингоэнцефалит поражает как взрослых, так и детей, и очень часто определить его по первым признакам очень тяжело. В случае возникновения основных проявлений болезни необходимо обратиться к врачу как можно быстрее.

Последствия и прогноз

Менингоэнцефалит — очень опасное заболевание, при котором наблюдается высокий процент смертности. Огромную роль в данном случае играет своевременное и адекватное лечение. Тяжёлые последствия выглядят следующим образом:

- При вирусной форме заболевания, если иммунитет больного ослаблен или диагностика и терапия были проведены слишком поздно,

возникают парезы, паралич, приступы эпилепсии. - Также ещё одним опасным последствием является формирование постнекротических кист. Они провоцируют у детей задержку в умственном развитии и гидроцефалию.

- Если ребёнок заболевает в раннем возрасте, это очень часто оказывает влияние на развитие умственных способностей и состояние психики.

Очень тяжёлыми последствия этой болезни будут у новорожденных с предрасположенностью к образованию генерализованных форм менингоэнцефалита. Можно сказать, что дальнейшая картина жизни больного будет зависеть от степени поражения ЦНС.

Профилактика данного заболевания заключается, прежде всего, в проведении процедур вакцинации против гемофильной палочки, менингококков и пневмококков. Проводится вакцинация в раннем детском возрасте.

Для профилактики болезни у близких родственников, которые непосредственно контактировали с больным, назначается химиопрофилактика антибактериальными препаратами.

Одним из тяжёлых заболеваний, поражающих головной мозг, является менингоэнцефалит у детей и взрослых. Возникает он как вследствие первичного инфицирования мозговых структур, так и в виде осложнения других патологий. Чтобы не развились серьёзные последствия, необходимо своевременно обратиться к специалисту и пройти соответствующую диагностику. По результатам обследования будет назначено адекватное лечение.

Что это такое

Если в организме происходит воспаление церебрального вещества и оболочек головного мозга, то такое состояние называют менингоэнцефалитом. В силу незрелости иммунной системы и гематоэнцефалического барьера у маленьких детей данная патология возникает чаще, чем у взрослых. Болезнь распространена повсеместно, однако некоторые её формы отличаются территориальной ограниченностью и сезонностью (например, комариный и клещевой менингоэнцефалит).

Возбудитель инфекции, проникнув в мозговые волокна, провоцирует воспалительный процесс, что приводит к ухудшению церебральной кровоциркуляции. В итоге повышается выделение ликвора (спинномозговой жидкости) и увеличивается внутричерепное давление. Повреждение оболочек гемисфер становится причиной возникновения менингеального синдрома, а воспалительный процесс, затрагивающий ткани головного мозга, сопровождается формированием мелких и крупных очагов, приводящих к дисфункции и гибели нейронов (нервных клеток).

Между менингитом и энцефалитом имеется существенная разница. Если первое заболевание характеризуется воспалительным процессом, происходящим в оболочках головного мозга, то для энцефалита свойственно поражение тканей главного органа нервной системы. Однако, когда оба недуга сопутствуют друг другу, у больного диагностируют менингоэнцефалит.

Причины патологии

Главной причиной развития менингоэнцефалита у детей и взрослых выступают вирусы, бактерии, простейшие микроорганизмы и грибы, внедрившиеся в ткани головного мозга. Заражение может произойти из-за:

- Укуса насекомого. Некоторые виды менингоэнцефалитов отличаются трансмиссивным путём передачи. Заразное насекомое, являющееся переносчиком инфекции, при укусе человека заносит патогены в кровоток, что в дальнейшем провоцирует поражение церебральных тканей.

- Проникновения возбудителя через носоглотку. Здесь заражение происходит гематогенным путём с проникновением болезнетворных микробов в полость черепной коробки.

- Осложнения инфекционных заболеваний (ОРВИ, гнойный отит, туберкулёз, сифилис и пр.).

- Черепно-мозговых травм различной степени тяжести.

- Вакцинации (на фоне угнетённой иммунной системы).

Классификация

В неврологии энцефалитный менингит классифицируют в зависимости от причины возникновения и течения воспалительного процесса. Опираясь на первопричину, патология делится на:

- Первичную форму. Возникает в виде самостоятельной болезни из-за укуса клеща, зараженного арбовирусом, обострения вируса герпеса, заражения бешенством, нейросифилисом, тифом.

- Вторичную форму, возникающую в результате осложнения кори, туберкулеза, ветряной оспы, и других недугов инфекционного происхождения.

Менингеальный первичный энцефалит возникает при попадании болезнетворных микроорганизмов в головной мозг. Вторичный тип недуга зачастую развивается вследствие обострений инфекционного процесса, например, герпеса или туберкулёза.

По типу возбудителя инфекции менингоэнцефалит подразделяют на:

- Вирусный (вызывается цитомагаловирусом, варицелла-зостер, энтеровирусом, вирусом кори, бешенства, простого герпеса).

- Бактериальный (провоцируется гемофильной палочкой, листерией, стафилококком, риккетсией, туберкулёзной палочкой, менингококком, пневмококком).

- Протозойный (развивается при поражении ЦНС простейшими микроорганизмами – агентами малярии, токсоплазмы).

- Грибковый, диагностируемый в основном у пациентов, страдающих иммунодефицитом.

По типу течения патологии выделяют менингоэнцефалит:

- Серозный, характеризующийся образованием серозного отделяемого и увеличенной концентрацией лимфоцитов в кровяном русле.

- Бруцеллезный, при котором повреждаются мягкие оболочки мозга, что провоцирует образование бруцеллезных гранул. У больного регистрируют параличи, психоневрологические расстройства. Лечить патологию необходимо длительно.

- Гнойный, протекающий с наличием гноя и помутнением спинномозговой жидкости.

- Геморрагический, сопровождающийся нарушенной проницаемостью стенок кровеносных сосудов и небольшими капиллярными кровоизлияниями.

- Туберкулёзный. Диагностируется у детей, не достигших одного года, и у взрослых, страдающих туберкулёзом. Проявляется вследствие вторичного воспаления оболочек мозга. Сопровождается регулярными болями в голове, общей слабостью, беспокойством, потерей аппетита, бессонницей.

В зависимости от характера развития болезнь подразделяют на такие типы:

- Молниеносный (зачастую заканчивается смертельным исходом через несколько часов после развития патологии).

- Острый (патологический процесс развивается в течение 1-2 дней).

- Подострый, с нарастающим симптомокомплексом в течение 7-10 суток.

- Хронический, при котором недуг протекает с периодическими обострениями и ремиссиями в течение нескольких месяцев либо лет.

Основная симптоматика

Менингитный энцефалит может вызывать различные симптомы. Многое зависит от вида патологии, причины её возникновения, типа протекания. Как только инфекция попадает в организм, наступает инкубационный период. В это время иммунная система человека пытается противостоять возбудителю, вызывая:

- приступы головной боли;

- вялость;

- повышенную чувствительность кожных покровов;

- потерю аппетита;

- ломоту в мышцах и суставах.

Продолжительность инкубационного периода зависит от крепости иммунитета и общего состояния организма. Часто он заканчивается через несколько часов, сменяясь острой стадией. Тогда наблюдаются следующие признаки:

- увеличенная температура тела;

- озноб;

- насморк;

- кашель.

Проникновение инфекции в мозг может вызывать психоз, галлюцинации, нарушение сна, сонливость. Наступление менингеального синдрома сопровождается:

- нарушением слуха и зрения;

- светобоязнью;

- высыпаниями красного цвета, исчезающими при надавливании;

- гипертонусом затылочных мышц;

- потерей координации движения;

- тошнотой;

- цефалгией.

Наиболее опасными признаками, являются бульбарные расстройства, при которых нарушаются речевые и глотательные функции, происходит сбой в работе дыхательных и сердечно-сосудистых органов. Такие дефекты часто закачиваются летальным исходом.

Менингит, как и энцефалит у новорожденных детей зачастую носит вирусный характер. В редких случаях возможно внутриутробное заражение, возникающее на фоне инфекционного недуга матери, появившегося в первом триместре вынашивания. Общая симптоматика не отличается от признаков болезни у взрослых пациентов (судорожный синдром, одышка, лихорадка, рвота, кожная сыпь, непроизвольные подёргивания глазного яблока). Патологию можно точно диагностировать при выявлении ранних симптомов:

- хватательного (с тоническим разгибанием пальцев ног при штриховом раздражении подошвы);

- Брудзинского (с самопроизвольным сгибанием нижних конечностей при наклоне головы);

- Кернига (с невозможностью разогнуть ногу в коленном суставе на согнутом тазобедренном суставе под углом 90 C);

- сильном болевом синдроме, возникающем при нажатии на веки.

Особенности болезни у детей

Менингоэнцефалит может развиться в любом возрасте, но чаще всего он поражает детей. Вспышки заболевания нередко регистрируют в весенне-летний период, когда активируются клещи – основные переносчики инфекции. Дети проводят много времени на улице и подвергаются опасности быть укушенными насекомыми.

Степень тяжести менингита энцефалитного и характер его последствий зависит от возраста ребёнка, состояния его здоровья и своевременного оказания неотложной помощи. У мальчиков патология проявляется чаще, чем у девочек.

Диагностические мероприятия

Точно установить диагноз врач сможет после визуального осмотра больного и получения лабораторных анализов. Потребуется провести дифференциальную диагностику и отличить менингоэнцефалит от опухоли головного мозга, инсульта, токсического поражения ЦНС. Диагностические мероприятия включают в себя:

- Сбор анамнеза. На этом этапе выясняется вся информация о больном: наличие травм головы, укусов насекомых, перенесённых инфекционных болезней, проведение вакцинации и прочие факторы, касающиеся энцефалитного менингита.

- Осмотр невролога. Опытный врач с лёгкостью выявит менингеальные симптомы у пациента, а также очаговые неврологические признаки, указывающие на воспаление мозга и церебрального вещества.

- Изменения показателей крови. Увеличенная концентрация лейкоцитов свидетельствует об остром воспалении, а ПЦР-диагностика биоматериала позволяет выявить тип возбудителя инфекции.

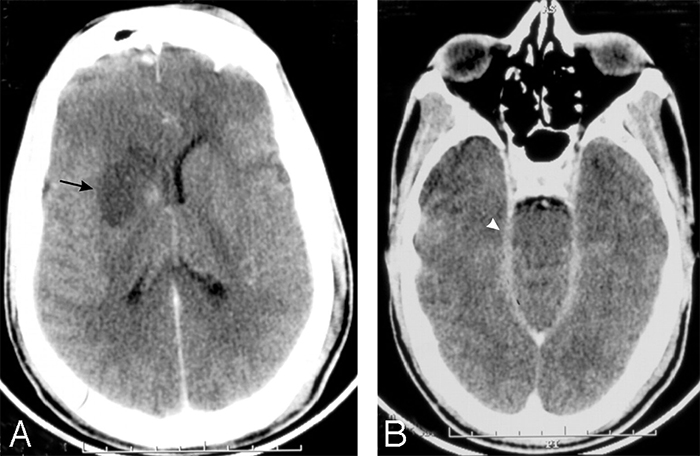

- Компьютерная и магниторезонансная томография головного мозга с высокой точностью выявляет все изменения, протекающие в главном органе нервной системы.

- Поясничная пункция, помогающая определить состав ликвора, этиологию возбудителя и выяснить, по какому типу протекает патологический процесс (гнойный, геморрагический, серозный).

В тяжёлых случаях возможно проведение биопсии головного мозга, благодаря которой можно исключить паразитарный тип недуга и онкологию.

Лечебные меры

Терапевтические мероприятия проводятся в условиях реанимации либо в отделении интенсивной терапии. Основной протокол лечения базируется на устранении инфекции и купировании выраженных симптомов болезни. Уничтожить возбудителя инфекции помогают следующие группы медпрепаратов:

- Антибактериальные средства. В основном врачи назначают цефалоспорины в сочетании с ампициллинами. Лечебный курс может быть откорректирован с учётом результатов обследования и чувствительности патогенной флоры к активному компоненту.

- Противовирусные лекарства в сочетании с интерфероном используются при вирусном поражении организма.

- Атимикотики (Флуконазол, Амфотерицин B) применяют при наличии грибковой инфекции.

- Антипаразитарные средства совместно с антибиотиками или атимикотиками.

Предотвратить или устранить церебральный отёк помогают диуретики (мочегонные препараты) и глюкокортикостероиды. Поддержать жизнедеятельность мозговых клеток и не допустить их разрушения должны нейропротекторы и нейрометаболиты. Купировать сопутствующие клинические признаки патологии способны:

- сердечно-сосудистые средства;

- противосудорожные таблетки;

- дезинтоксикационные растворы;

- седативные медикаменты;

- психотропные препараты.

Больному полагается специальная диета, способствующая работе желудочно-кишечного тракта. В рацион включают разваренные каши, фруктовое и овощное пюре, мясо и рыбу нежирных сортов, кисломолочные продукты. Кроме медикаментозного лечения активно применяется физиотерапия (например, электросон, магнитотерапия и пр.).

Возможные осложнения и профилактика

При тяжёлом течении болезни врачи дают неутешительные прогнозы, ведь менингоэнцефалит может вызвать крайне неприятные последствия, как у взрослых, так и у детей с ослабленной иммунной системой. К тому же всегда сохраняется высокий риск летального исхода либо развития серьёзных осложнений, особенно у недоношенных новорожденных и детей до года:

- парез конечностей, паралич;

- судорожный синдром с генерализированными припадками;

- психические отклонения;

- потеря/снижение слуха и зрения;

- гидроцефалия;

- задержка умственного развития;

- инфекционно-токсический шок;

- повышенное внутричерепное давление;

- отёк мозга.

Воспаление, протекающее в головном мозге, зачастую оставляет у пациента пожизненный неврологический дефицит (недостаточность подвижности конечностей, притупление чувствительных, эмоциональных и интеллектуальных способностей), полноценно жить с которым практически невозможно. Ребёнок постоянно должен наблюдаться у невролога и регулярно проходить обследование.

Предотвратить развитие столь опасного заболевания, которое способно легко передаваться даже воздушно-капельным путём, можно при помощи вакцинации от:

- менингококка, вызывающего менингококковый энцефалит;

- возбудителя туберкулёза;

- гриппа;

- полиомиелита;

- кори;

- клещевого энцефалита и пр.

После отдыха на природе необходимо проверить всё тело ребёнка на предмет наличия клещей и их укусов. Кроме этого рекомендуется:

- закаляться;

- заниматься спортом;

- проводить больше времени на свежем воздухе;

- много ходить пешком;

- пропивать витаминно-минеральные комплексы;

- сбалансированно питаться;

- своевременно излечивать инфекционные и вирусные болезни.

От посттравматического менингоэнцефалита поможет уберечься правильная обработка ран, устранение ликвореи, приём противомикробных препаратов.

Примерно 20 % занимают менингоэнцефалиты среди всех нейроинфекций. Для новорожденных данная инфекция характеризуется большой частотой неврологических патологий и летальных исходов. Это часто связано с несостоятельностью иммунной системы и невозможностью самостоятельно бороться с патогенными микроорганизмами.

Менингоэнцефалит – тяжёлое инфекционное и воспалительное заболевание с преимущественным поражением оболочек и вещества головного мозга. У детей характеризуется высокой частотой развития осложнений, которые могут привести к пожизненной инвалидности и даже смерти ребёнка.

Заболевание начинается остро, с внезапным появлением симптоматики. Характеризуется стремительным развитием. Данное заболевание достаточно часто связано с передачей инфекции от матери плоду, а затем новорождённому при прохождении его через родовые пути.

- Лептоменингит. Поражает паутинные и мягкие оболочки мозга.

- Пахименингит. Поражение твёрдой мозговой оболочки.

- Арахноидит. Поражение преимущественно паутинных оболочек. Возникает очень редко.

- Спинальный. Патологический процесс распространяется в спинной мозг.

- Церебральный. Патологический процесс располагается в головном мозге.

- Первичный. При такой форме патологии очаг воспаления располагается сразу в головном мозге.

- Вторичный. Попадание инфекции в головной мозг из очага, расположенного в каком-то другом органе.

После того, как возбудитель внедрился в организм, возникает воспаление и образуются периваскулярные инфильтраты. Они в свою очередь ведут к нарушению кровообращения головного мозга и ишемии. Секреция ликвора ускоряется. В связи с этим повышается внутричерепное давление. Происходит раздражение оболочек головного мозга.

Основные симптомы заболевания:

- Нестерпимая головная боль.

- Неукротимая рвота, постоянное срыгивание.

- Повышение температуры тела.

- Ригидность затылочных мышц.

- Судорожные приступы, потеря сознания.

- Парезы, нарушения движения глазных яблок.

- Кожная сыпь.

- Отказ от еды, частый плач.

- Выбухание родничка.

Причины

- Бактериальный менингоэнцефалит. Возбудителями патологии могут послужить стрептококки, стафилококки, грамположительные и грамм отрицательные микроорганизмы, менингококки, пневмококки, бледная трепонема.

- Вирусный менингоэнцефалит. Причинами могут быть вирус клещевого энцефалита, цитомегаловирус, герпес вирус, аденовирус, вирусы гриппа, кори, краснухи, Эпштейн – Барра, Коксаки, ветряной оспы, ВИЧ-инфекция, вирус эпидемического паротита, энтеровирусы.

- Грибковый менингоэнцефалит.

- Заболевание, вызванное простейшими микроорганизмами. Например, токсоплазмой, малярийным плазмодием.

- Аутоиммунный менингоэнцефалит. При определенных сбоях организм начинает вырабатывать антитела против собственных клеток и тканей головного мозга.

- Туберкулезный. Развивается на фоне туберкулеза легких. Возбудителем является микобактерия (палочка Коха).

- Ассоциации из нескольких возбудителей.

При запоздалой диагностике и несвоевременном лечении данного заболевания есть риск развития серьёзных последствий и множественных осложнений.

Возможные последствия

- Отёк головного мозга вследствие скопления экссудата, который может спровоцировать смещение мозговых структур. Может возникнуть вклинение ствола мозга в большое затылочное отверстие. Отёк ствола мозга может вызвать гибель новорождённого.

- Гнойный менингоэнцефалит.

- Повышение внутричерепного давления. Признаки: напряжение, выбухание и пульсация в области большого родничка, запрокидывание головки, пронзительный и монотонный крик.

- Сепсис, инфекционно-токсический шок. Вследствие размножения бактерий и попадания их токсинов в кровеносное русло.

- Почечная недостаточность.

- Нарушение глотания.

- Нарушение дыхательной функции: дыхание поверхностное и частое.

- Со стороны сердца: тоны аритмичные, редкие.

- Эпилепсия.

- Парезы конечностей и параличи.

- Асимметрия лица.

- Постнекротические кисты головного мозга. Часто возникает после перенесённого герпес вирусного менингоэнцефалита.

- Петрификаты и кисты в таламусе.

- Кровоизлияния в паренхиму мозга, ДВС — синдром.

- Обширные внутрижелудочковые кровоизлияния, атрофия вещества головного мозга.

- Атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, анизокория, воспаление сосудистой оболочки глаз.

- Развитие астенического и невротического синдромов.

- Потеря чувствительности, слуха и зрения.

- Абсцесс головного мозга.

- Глухота.

- В старшем возрасте могут быть расстройства речи, задержка умственного и психического развития, слабоумие.

- Кома при молниеносном течении заболевания.

- Распространённый некроз кожи.

- Ишемический инсульт, как итог длительного повышения внутричерепного давления.

Рекомендации

- При появлении даже незначительных симптомов заболевания незамедлительно обратиться за помощью к педиатру или инфекционисту для своевременной постановки диагноза и адекватного лечения.

- После перенесённого менингоэнцефалита дети должны регулярно наблюдаться у своего лечащего врача, состоять на учёте в диспансере и следовать всем рекомендациям.

- В некоторых случаях, после перенесённого вирусного или бактериального заболевания, необходимо санаторно-курортное лечение.

- Необходимо следить за режимом сна и отдыха новорождённого, регулярностью питания.

- Ежедневно нужно гулять на свежем воздухе.

- После рождения ребёнка следует провести иммунопрофилактические меры.

- Обязательно пролечить очаги инфекции.

- При контакте с больным человеком пройти курс антибактериальной терапии.

Выводы

Менингоэнцефалит – достаточно серьёзное и опасное заболевание, которое представляет угрозу для детского организма. Смертность новорождённых при отсутствии лечения достигает 100%. Но при своевременных диагностических мероприятиях и правильно подобранной терапии есть шанс избежать негативных последствий и восстановить ребёнку здоровье.

Читайте также: