Отношение к больным с инфекционными болезнями

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — Мартынов В.А., Жданович Л.Г., Карасева Е.А., Агеева К.А., Хасанова Л.А.

В статье представлены данные об особенностях этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача-инфекциониста. Рассмотрены вопросы взаимоотношения врача с родственниками пациента. Изучены особенности психологической настроенности пациентов инфекционного отделения.

Похожие темы научных работ по клинической медицине , автор научной работы — Мартынов В.А., Жданович Л.Г., Карасева Е.А., Агеева К.А., Хасанова Л.А.

MEDICAL AND ETHICAL ISSUES IN THE PRACTICE OF INFECTIOUS DISEASE PHYSICIAN

Psychology of an infectious patient differs from the psychology of patients of other profiles. This article presents information on social and ethical aspects in the sphere of infectious diseases. The attention is paid on the relationships between a doctor and a patient together with his or her relatives.

МЕДИКО-ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА

Аннотация. В статье представлены данные об особенностях этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача-инфекциониста. Рассмотрены вопросы взаимоотношения врача с родственниками пациента. Изучены особенности психологической настроенности пациентов инфекционного отделения.

Ключевые слова: этика, врач-инфекционист, госпитализация, родственники больного, социально психологические факторы.

MEDICAL AND ETHICAL ISSUES IN THE PRACTICE OF INFECTIOUS DISEASE PHYSICIAN

Abstract. Psychology of an infectious patient differs from the psychology of patients of other profiles. This article presents information on social and ethical aspects in the sphere of infectious diseases. The attention is paid on the relationships between a doctor and a patient together with his or her relatives.

Key words: infectious diseases department, ethics, hospitaliza-tion, psychology.

Инфекционные заболевания являются той областью медицины, в которой личный контакт пациента и врача играет очень важную роль в процессе лечения. Доверительное отношение больного к медицинским работникам позволяет врачу определить возможный путь заражения, поставить предварительный диагноз, оценить вероятность инфицирования остального населения. Всем известно выражение «Правильно собранный эпидемиологический анамнез - это уже половина

Прием в инфекционный стационар предусматривает выполнение ряда совершенно необходимых деонтологических условий. При направлении больного в стационар врач доказывает необходимость госпитализации и рассеивает обывательский страх у больного и его родственников. Работа врача - инфекциониста построена таким образом, чтобы пациент получил квалифицированную медицинскую помощь в оптимальные сроки и был изолирован в тот период, когда он представляет опасность в эпидемическом отношении. Решение об отказе от госпитализации всегда принимается с чувством большой ответственности за возможное формирование нового эпидемического очага. Считается, что лучше госпитализировать в диагностическое отделение трех непрофильных больных, чем отказать одному инфекционному [4].

Любая больница, а тем более, инфекционная, начинается во всех отношениях с приемного отделения, поэтому так важен эстетический вид помещения: под-

черкнутая чистота, опрятная свежевыглаженная спецодежда персонала [5]. Организация приема больного в инфекционный стационар построена таким образом, чтобы рассеять все сомнения пациента в отношении внутрибольничного заражения путем проведения индивидуальных санитарно-просветительных и психотерапевтических бесед. Всем больным разъясняется сущность инфекционных заболеваний, пути заражения и меры их профилактики. Наряду с этим проводится весь комплекс дезинфекционных мероприятий, включающий обработку дезинфицирующим раствором дверных ручек, кроватей, тумбочек, посуды больного, предметов ухода и др. [6].

Внезапное развитие болезни, необходимость раннего этиотропного лечения, нередко, при эпидемическом характере распространения - изоляция заболевшего -определяют деонтологический подход к больным с инфекционными заболеваниями. Персонал инфекционных кабинетов и стационаров всегда должен учитывать, что заболевания инфекционной природы возникают у ранее совершенно здоровых людей, психологически не подготовленных к восприятию болезни. В таких случаях врачу-инфекционисту очень важно убедить заболевшего в необходимости срочной госпитализации, а также внушить, что комплексное, достаточно длительное стационарное лечение - это не только гарантия его выздоровления, но и залог сохранения здоровья родных и близких заболевшего [7]. В то же время, каждый пациент индивидуален. Тактика врача, его поведение корректируется в зависимости от характера больного, уровня его культуры, тяжести заболевания, особенности психики [8].

Отдельного внимания заслуживает вопрос взаимоотношения лечащего врача и родственников больного. Оно предполагает приобщение их к борьбе за выздоровление пациента, а также попытки смягчить психотравмирующий эффект болезни в случаях, когда лечение неэффективно. При этом следует учитывать их реакцию на неблагоприятный исход заболевания, возможности и желание сотрудничать с врачами [9].

Серьезные психологические проблемы могут появиться у больных ВИЧ-инфекцией. Так, при получении положительного ответа серологического исследования крови на ВИЧ у пациента появляется проблема развития процесса в дальнейшем. После установления диагноза психологические проблемы пациента усиливаются: с одной стороны - негативное отношение коллег, друзей и даже родственников, с другой - кажущееся чрезмерное внимание к человеку. Также больного ВИЧ-инфекцией беспокоит изменение внешнего вида в процессе заболевания -значительная потеря массы тела, кожные высыпания, сопутствующие заболевания, снижение памяти и т.д. Но основная проблема - знание исхода заболевания, что накладывает отпечаток на образ жизни пациента. Только грамотный врач, знающий механизм развития патологического процесса при ВИЧ-инфекции, вместе с медицинской сестрой могут смягчить все проблемы пациента, возникающие на разных этапах болезни [10].

Таким образом, специфической особенностью требований деонтологии в условиях инфекционного отделения является их социально-профилактическая направленность. При выписке из инфекционного отделения с каждым пациентом обязательно проводится беседа о необходимости контроля за состоянием своего здоровья, выполнении рекомендаций лечащего врача и соблюдении правил личной гигиены. Выполнение санитарно-гигиенических требований не только обеспечивает успешное восстановление здоровья больного, но и ограждает от инфекционных заболеваний членов семьи больного, соседей и других членов общества.

Конфликт интересов отсутствует.

1. Клинические лекции / [Соч.] Проф. Г.А. Захарьина. Вып. 1-4. - 3-е изд. Вып. 1-4. - Москва: Унив. тип.; 1893-1895. - 4 т.; 24.

2. Марчукова С. Медицина в зеркале истории / С. Марчукова. - СПб.: Европейский дом; 2003. - 293 с.

3. Лакосина Н. Д. Ушаков Г. К. Медицинская психология. — 2-е и перераб. и доп.— М.: Медицина; 1984 - 271с.

4. Цыркунов В.М., Лукашик С.П. // Здравоохранение, 2002. - №10. - 37 с.

5. Особенности врачебной деонтологии в отношении инфекционных больных. [Электронный ресурс], -http://medvuz.info/load/infekcionnye_bolezni_ehpidemiologija_mikrobiologija/10-1-0-87 - (дата обращения: 12.03.2017).

10. Большая медицинская энциклопедия / гл. ред. Б.В. Петровский. - Изд. 3-е (в 30 т.). - М.: Советская энциклопедия; 1977. - 597 с.

vector.com/index.php/pavlovj/article/view/5014 (дата обращения: 01.06.2017).

1. Klinicheskie lekcii [Clinical lectures] / [Soch.] Prof. G.A. Zahar'ina. 3-e izd. Vyp. 1-4. [Compositions of Professor G.A. Zakharyina third edition, issue 1-4] - Moscow: Univ. tip.; 1893-1895. - 4 t.; 24. (in Russian)

2. Marchukova S. Medicina v zerkale istorii [Medicine in the Mirror of History]/ S. Marchukova. - Saint-Petersburg: Evropejskij dom; [European house] 2003. - 293 p. (in Russian)

3. Lakosina N. D. Ushakov G. K. Medicinskaja psihologija. [Medical psychology]—2-e i pererab. i dop. — Moscow: Medicina; 1984 - 271p. (in Russian)

Больные инфекционными болезнями, лица с подозрением на инфекционные болезни и лица, общавшиеся с больными инфекционными болезнями, а также лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению или лечению, и в случае, если они представляют опасность для окружающих, обязательной госпитализации или изоляции в порядке, установленном законодательством.

Лица, общавшиеся с больным по месту жительства, учебы, работы, в детской или оздоровительной организации по эпидемическим показаниям подлежат медицинскому наблюдению, лабораторному обследованию и экстренной профилактике.

Перечень инфекционных болезней, эпидемические показания, при которых обязательным является медицинское наблюдение, лабораторное обследование и экстренная профилактика лиц, общавшихся с больным в очагах, объем и порядок их проведения определяются нормативными документами.

При некоторых инфекционных болезнях в отношении лиц, общавшихся с больным, применяется разобщение (карантин).

Перечень инфекционных болезней, эпидемические показания, при которых в отношении лиц, общавшихся с больным в очагах, применяется разобщение (карантин), а также порядок проведения этих мероприятий определяются нормативными документами.

| Инфекция | Сроки разобщения лиц, соприкасавшихся с инфекционными больными, и порядок допуска их в детские учреждения | ||

|  |  |

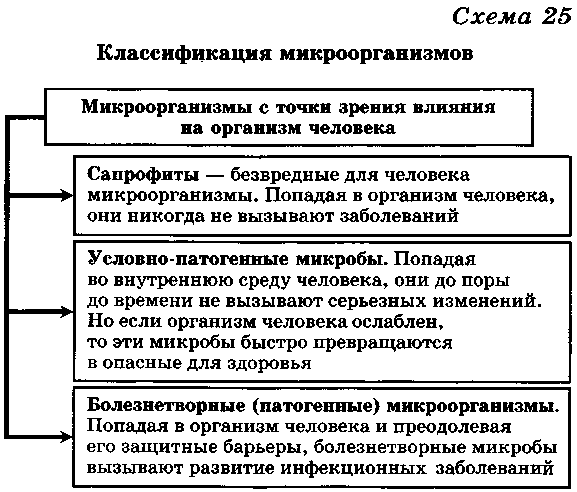

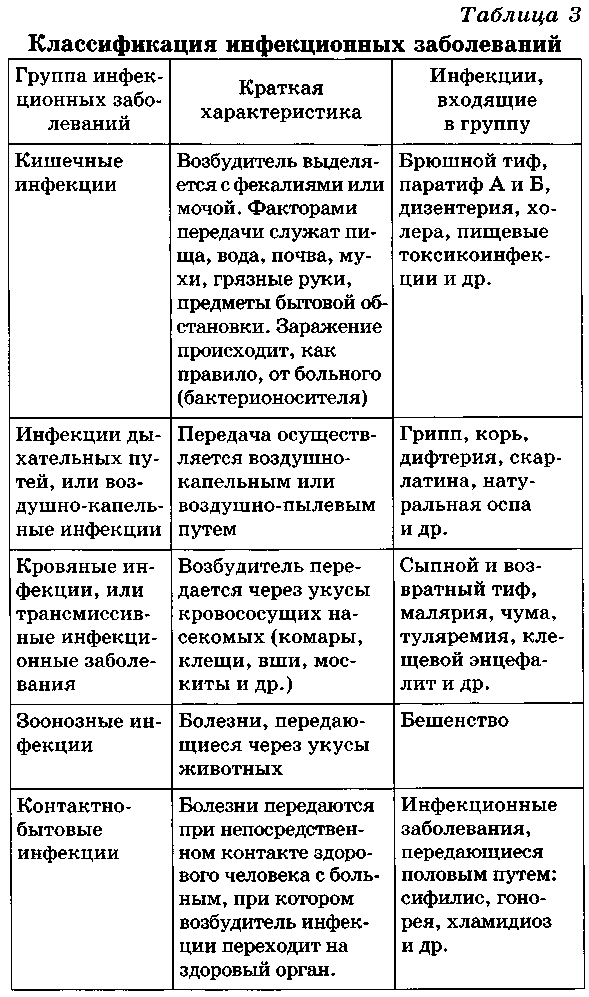

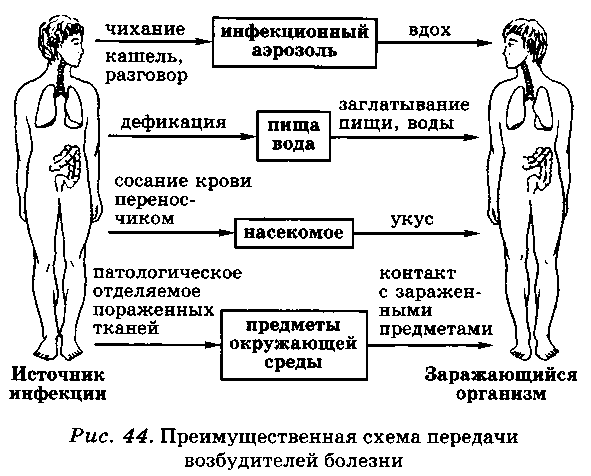

Человека на протяжении всей жизни окружают микроорганизмы. Они находятся в воздухе, воде, почве, осаждаются на всех предметах, в том числе и на пищевых продуктах. Микробы живут и размножаются на коже, в полости рта и носа, на слизистой верхних дыхательных путей, в кишечнике, особенно в его толстом отделе. Микроорганизмы играют важную роль в жизни не только человека, но и всего органического мира Земли. Они, например, очищают почву и воду от мертвых тел посредством гниения, брожения, разложения. В то же время, попадая в раны, они могут вызывать нагноение, а проникая во внутреннюю среду организма человека, способны стать причиной инфекционного заболевания. Все разнообразие известных современной науке микроорганизмов с точки зрения влияния на организм человека подразделяют на три вида, приведенные на схеме 25. В нашей стране принята классификация инфекционных болезней, в основу которой положен механизм передачи заразного начала и локализации его в организме. Согласно этой классификации, все инфекционные болезни подразделяют на пять групп (табл. 3). То или иное инфекционное заболевание связано с проникновением в организм определенного микроорганизма. Например, коклюшная палочка вызывает только коклюш, дизентерийная палочка — дизентерию, дифтерийная палочка — дифтерию, холерный вибрион — холеру. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний Инфекционные заболевания отличаются от всех других тем, что достаточно быстро распространяются среди людей. Массовое распространение инфекционного заболевания, значительно превосходящее обычный уровень заболеваемости, называют эпидемией. Если же оно охватывает территорию целого государства или нескольких стран, его называют пандемией. Чтобы предупредить инфекционное заболевание, надо знать, как оно возникает и каким образом распространяется среди людей. Все инфекционные заболевания заразны и передаются от больного человека или больного животного к здоровому. Но и здоровый человек может служить источником инфекционного заболевания. После перенесенной болезни по еще неясным причинам возникает парадоксальная ситуация. Человек выздоравливает, чувствует себя хорошо, но в его организме продолжает присутствовать патогенный микроб. Возникает удивительный союз, когда один организм не замечает другого. Это может продолжаться сколько угодно долго. Для самого организма это не опасно, но крайне опасно для окружающих, так как патогенный микроб долгое время сохраняется невредимым и выделяется во внешнюю среду. Этот феномен называют бациллоносительство, а человека — бациллоносителем. В настоящее время известны по меньшей мере пять путей передачи инфекции (рис. 44): Отличие инфекционных заболеваний от всех других заключается в том, что организм человека после выздоровления приобретает невосприимчивость к повторному внедрению вызвавшего болезнь микроорганизма. Эту невосприимчивость называют иммунитетом. С биологической точки зрения иммунитет — это способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или веществ, несущих в себе признаки генетически чужеродной информации. Эти тела и вещества называют антигенами. К ним относятся патогенные микроорганизмы, клетки и ткани собственного организма, ставшие чужеродными, цветочная пыльца, некоторые растения, некоторые пищевые продукты. В ответ на их внедрение организм начинает вырабатывать специфические вещества белковой природы — антитела. Иммунитет представляет собой совокупность защитно-приспособительных реакций организма человека, возникающих в ответ на строго определенный антигенный раздражитель в виде возбудителя инфекционной болезни или искусственно введенного антигена (вакцины или анатоксина). Иммунная реакция организма — это взаимодействие антигена с антителом. Важная особенность иммунитета — распознавание и отличие своего от чуждого. Иммунитет находится в тесной связи с функциональным состоянием организма и во многом зависит от факторов внешней среды. Голодание, недостаток или отсутствие витаминов (авитаминоз), длительное заболевание, серьезные повреждения, частые стрессовые ситуации могут способствовать снижению сопротивляемости организма и развитию инфекционного заболевания. В результате перенесенного инфекционного заболевания или искусственной иммунизации (когда в организм вводят искусственно ослабленный патогенный возбудитель) в крови человека появляются антитела, направленные против конкретного антигенного раздражителя. Количество антител чрезвычайно велико. К органам иммунной системы человека относятся костный мозг, печень, селезенка и лимфатическая система. Природой предусмотрено несколько разновидностей иммунитета. Наследственный иммунитет связан с видовой принадлежностью человека. Он передается по наследству от родителей к их ребенку. Далее различают естественно и искусственно приобретенный иммунитет. Первый формируется в результате перенесенного заболевания. Второй формируется активно или пассивно. При активном формировании искусственного иммунитета в организм вводят вакцину. Это ослабленный каким-либо способом, но сохранивший все свои вредные свойства патогенный микроорганизм. Введение его в организм человека вызывает инфекционное заболевание, которое протекает в легкой форме, но с очень выраженной иммунной реакцией. При пассивном формировании искусственного иммунитета в организм вводят уже готовые антитела (сыворотка или гамма-глобулин). Сформированный тем или иным способом иммунитет имеет определенную продолжительность. У пассивного иммунитета она колеблется от нескольких недель до двух-трех месяцев. Активный иммунитет действует дольше. Например, оспенная вакцинация (прививка) дает полную гарантию, что человек никогда не заболеет оспой. Вакцина от дифтерии или столбняка (при троекратной вакцинации) гарантирует защиту в течение 10 лет. Затем требуется повторная вакцинация (ревакцинация). Надо всегда помнить, что однократная вакцинация при некоторых видах инфекционных заболеваний не дает пожизненной гарантии. Чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний, надо разорвать связи, соединяющие элементы общей эпидемиологической цепи, и одновременно воздействовать на каждый из ее элементов. Первый элемент — больной человек или животное. Больного человека при подозрении на инфекционное заболевание изолируют и лечат. С больным животным поступают по-разному: если это ценное для человека животное, его лечат, во всех других случаях его усыпляют. Сложнее обстоит дело с бациллоносителями. Это вполне здоровые люди, которым и в голову не придет обращаться к врачам. Следовательно, бациллоносителей надо активно выявлять. Обследовать всех людей на бациллоносительство практически невозможно. Поэтому обследование проводят выборочно. Ему подвергают те группы людей, которые заняты в пищеблоках (буфеты, столовые, рестораны) и в детских учреждениях. Второй элемент эпидемиологической цепи — механизмы ее передачи. Чтобы предотвратить распространение инфекции, надо поставить заслон на путях ее передачи и разрушить механизмы ее распространения. Для этого в повседневной жизни необходимо соблюдать следующие правила: • все пищевые продукты нужно подвергать тепловой обработке; тарелки, чашки, вилки, ножи надо обязательно мыть с применением препаратов бытовой химии, затем ополаскивать обильным количеством воды; фрукты и овощи необходимо тщательно мыть в проточной воде; нельзя забывать и о мытье рук перед едой и после туалета; Третий элемент в общей эпидемиологической цепи имеет прямое отношение к нам с вами. В настоящее время известен единственный надежный способ уберечь себя от инфекционного заболевания: своевременно и аккуратно выполнять рекомендации медиков по проведению вакцинации и ревакцинации. Полноценное питание, разумный двигательный режим, здоровый режим жизни также уменьшают риск и вероятность заболевания. Во всех случаях возникновения инфекционного заболевания в коллективе в обязательном порядке вводят в действие систему мер, направленных на предупреждение распространения болезни, так называемый карантин. В упрощенном виде это строгое ограничение передвижения и контактов людей, среди которых было обнаружено заболевание. Продолжительность карантина зависит от скрытого (инкубационного) периода выявленного заболевания и исчисляется с момента изоляции последнего больного (инкубационный период у холеры составляет 5 дней, у дизентерии — 7 дней, у сыпного тифа — 21 день и т. д.). Комплексное воздействие на все звенья эпидемиологического процесса любого инфекционного заболевания предотвращает его распространение. Для этого требуются усилия не только медицинских специалистов, но и нас с вами. Сделать вовремя прививку, соблюдать гигиеническую культуру, культуру здоровья, воспитывать у себя гигиеническое мировоззрение — это в интересах каждого из нас. Большинство инфекционных заболеваний сопровождается подъемом температуры, ознобом, разбитостью во всем теле, головной болью. Нередко появляются кашель, чихание, обильные выделения из носа, иногда рвота, неоднократный жидкий стул, боли в области живота. Отличительная особенность многих инфекционных заболеваний — появление сыпи в виде небольших красноватых пятен на коже на различных участках тела. Иногда в центре пятна виден небольшой пузырек, наполненный прозрачной жидкостью. Как правило, диагноз инфекционного заболевания ставят на основании бактериологического обследования естественных отправлений больного (мазок из зева, выделения половых органов, со- скоб с кожи, мазок из прямой кишки). Внешние признаки инфекционного заболевания появляются не сразу с момента внедрения патогенного микроба в организм, а лишь через некоторое время. Время от момента внедрения микроорганизма до проявления болезни называют инкубационным периодом. Продолжительность инкубационного периода у каждого инфекционного заболевания разная: от нескольких часов до нескольких недель и даже лет. Инкубационный, или скрытый, период не означает, что в организме ничего не происходит в этот период. Напротив, идет ожесточенная борьба между патогенным микробом и организмом. В развитии инфекционного заболевания прослеживают несколько последовательно сменяющихся периодов: скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное проявление болезни, выздоровление. Продолжительность периодов разная и зависит от характера инфекции. Читайте также:

|