Перелом диафиза трубчатых костей

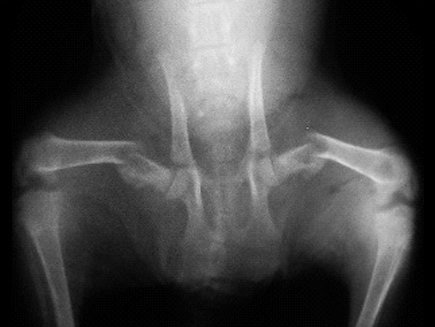

Перелом ключицы наступает в результате падения на вытянутую руку или на область плечевого сустава, реже при прямом ударе.

Диагноз: определяют снижение функции конечности, припухлость и кровоизлияние в мягкие ткани, крепитацию отломков и деформацию при смещении их. Переломы ключицы у новорожденных проходят часто незамеченными.

Характер перелома уточняют при рентгенографии в передне-задней проекции. Дифференциальную диагностику перелома ключицы необходимо проводить с вывихом концов ключицы и ушибом.

Лечение переломов ключицы неотложное, консервативное в амбулаторных условиях. Только незначительная часть больных с обширными кровоизлияниями в мягкие ткани, при угрозе перфорации отломками кожи, сосудисто-нервными расстройствами в конечности и открытыми переломами нуждается в стационарном лечении.

Закрытые переломы ключицы без смещения или с незначительным ее смещением под углом требуют иммобилизации повязкой Дезо, укрепленной гипсовыми бинтами в 2—3 слоя. Переломы ключицы со смещением отломков по ширине и длиннику кости требуют репозиции под обезболиванием. Принцип репозиции заключается в отведении кзади и средней линии плечевых суставов и репозиции отломков с последующим наложением 8-образной шинногипсовой повязки на 10—15 дней у детей в возрасте до 9 лет и у детей старше на 22 дня.

У новорожденных конечность фиксируют с помощью пеленки на 6—8 дней, обернутой вокруг верхних конечностей (по П. Я. Фищенко) без закрытого вправления перелома.

Перелом плечевой кости

В зависимости от уровня перелома плечевой кости различают: переломы проксимального отдела, ди- афиза и дистального метафиза.

Переломы проксимального отдела плеча встречаются и 30—35% случаев. Наиболее часто местом перелома у детей является хирургическая шейка плеча. Более редко наблюдаются чрезбугорковые переломы по типу остео- эпифизеолиза и крайне редко — надбугорковые или анатомической шейки.

Диагноз перелома верхнего отдела плечевой кости поставить нетрудно, за исключением вколоченных переломов. Ребенок поддерживает поврежденную конечность здоровой рукой. Определяют резко выраженный отек и деформацию плеча при больших смещениях и крепитацию отломков. Рентгенография в двух проекциях уточняет диагноз и характер смещения отломков. Боковая проекция рентгенографии из-за невозможности отведения руки выполняется путем введения в подмышечную впадину пленки, завернутой в черную рентгеновскую бумагу.

Лечение. Амбулаторное лечение проводится только больным с вколоченными переломами и небольшим смещением под углом, не требующим репозиции. Фиксацию конечности в этих случаях осуществляют с помощью широкой тыльной гипсовой лонгеты от здоровой лопатки до луче-запястного сустава.

Переломы со смещением требуют репозиции в условиях стационара. Репозицию проводят по принципу тяги за конечность по оси туловища и противотяги с помощью простыни или полотенца, проведенных через подмышечную впадину.

Репозицию делают под общим обезболиванием в положении больного лежа на спине. Смещение отломков устраняют после растяжения мышц пальцевым давлением на дистальный отломок и приведением конечности при абдукционном переломе и отведением при аддукционном. Ротационные смещения устраняют в момент растяжения путем вращения периферического отдела плеча. После репозиции в том положении, в котором наступило вправление, фиксируют руку широкой тыльной гипсовой лонгетой от здоровой лопатки до луче-запястного сустава.

Рентгеновский контроль репозиции отломков производят сразу после вправления и повторно на 5—6-й день после нее для выявления вторичного смещения.

Переломы диафиза плечевой кости составляют от 1,5 до 2,5% переломов плеча. Они наступают при прямом ударе или при падении на выпрямленную руку и локоть. Переломы средней и нижней трети плеча могут сочетаться с травмой лучевого нерва, проходящего вокруг плеча часто в костной борозде.

Диагноз перелома диафиза плеча поставить нетрудно по характерной для переломов клинике (кровоизлияние, болезненность, крепитация отломков). Смещение отломков и характер перелома уточняют рентгеновскими снимками, выполненными в двух классических проекциях.

Лечение переломов без смещения экстренное, амбулаторное. Плечо после местного обезболивания фиксируют в положении приведения к туловищу тыльной глубокой гипсовой лонгетой от здоровой лопатки до пястно- фаланговых сочленений сроком до 3 нед. Для выявления вторичного смещения отломков производят рентгенограaию на 5—6-й день после исчезновения отека и рассасывания гематомы мягких тканей.

Принцип репозиции заключается в отклонении периферического отломка в сторону его смещения и перемещения в дистальную сторону до уровня перелома, устранении углового смещения. После репозиции конечность укладывают на отводящую шину ЦИТО на 3 нед. Фиксацию переломов диафиза плеча у новорожденных легко осуществить с помощью пеленки путем обертывания вокруг плечевой кости.

Переломы дистального отдела плечевой кости составляют около 61% всех переломов плеча. Они наступают при падении на локоть или на ладонь с выпрямленной в локтевом суставе рукой или согнутом предплечье, но отведенном кзади плече. В зависимости от уровня локализации их делят на над- и чрезмыщелковые, отрывные переломы внутреннего надмыщелка и головчатого возвышения. По характеру смещения отломков они бывают сгибательные и разгибательные.

Диагноз этих переломов не сложен только в свежих случаях, когда еще не наступил выраженный посттравма- тический отек мягких тканей и легко пальпаторно определяется смещение отломка. В более позднем периоде, спустя несколько часов после травмы, характер перелома определяется чаще всего рентгенологически. При сгибательных переломах больные поддерживают руку за предплечье, согнутое в локтевом суставе, в то время как при разгибательных переломах рука выпрямлена. Кроме выраженного отека, болезненности и кровоизлияния, отмечается увеличение локтевого сустава в сагиттальном направлении и заполнение локтевой ямки (при сгибательных переломах) или углубление в виде уступа по задней поверхности нижней трети плеча (при разгибательных переломах). Боковое и торсионное смещение отломков часто из-за выраженного отека клинически определить невозможно. Это уточняют рентгенологически, а при постановке диагноза необходимо учитывать комбинацию смещений, необходимых для определения методики репозиции отломков.

Лечение чрез мы щелков ых и над мыщелковых переломов срочное, стационарное, с обязательным выполнением закрытой репозиции под общим обезболиванием. При переломах без смещения конечность фиксируют задней гипсовой лонгетой от здоровой лопатки до пястно-фаланговых сочленений у детей младшего возраста сроком на 10 дней и у детей старшего возраста до 15 дней.

Принцип закрытой репозиции заключается в применении метода углового смещения дистального отломка. Больной лежит на спине с отведенной конечностью по отношению к туловищу на 90°. Ассистент во время репозиции фиксирует центральный отломок плеча. При сгибательных переломах предплечье отклоняется в сторону сгибания вместе с дистальным отломком, угол, открытый кзади, уменьшается. В этот момент устраняется боковое и ротационное смещение. Дистальный отломок хирург смещает до уровня перелома и предплечье разгибается вместе с дистальным отломком. При разгибательных переломах, наоборот, предплечье отклоняется в сторону разгибания вместе с дистальным отломком, угол, открытый кзади, уменьшается. В этот момент, так же как при сгибательных переломах, устраняют боковое и ротационное смещения. Дистальный отломок хирург смещает до уровня перелома и предплечье сгибается вместе с дистальным отломком. После репозиции конечность фиксируют глубокой гипсовой лонгетой от здоровой лопатки до пястно-фаланговых сочленений в положении отведения плеча по отношению к туловищу под углом 90°. ,

При сгибательных переломах предплечью придают положение разгибания, а при разгибательных, наоборот, — положение сгибания. Положение предплечья определяется устойчивостью отломков. При тенденции отломков к смещению последние фиксируют спицами Кир- шнера, проведенными через кожу трансартикулярно. Сроки фиксации 18—19 дней.

Скелетное вытяжение при чрез- и надмыщелковых переломах плечевой кости применяется редко—в случае нескольких неудачных попыток закрытой репозиции.

10 дней после травмы), переломы, осложненные травмой нервов и сосудов с соответствующими функциональными расстройствами. В этих случаях операция направлена в первую очередь на ликвидацию данных расстройств.

Переломы головчатого возвышения — нередкое повреждение у детей, наступающее при прямой травме или при падении на кисть вытянутой руки, когда травмирующая сила действует по продольной оси предплечья.

Диагноз перелома головчатого возвышения устанавливают клинически по симптоматике кровоизлияния и крепитации отломков и уточняют рентгенологически.

Лечение стационарное, оперативное. Трудность лечения заключается в удержании отломка в репонирован- ном положении. Принцип оперативного лечения заключается в фиксации отломка с помощью спицы Киршнера.

Отрывные переломы внутреннего надмыщелка — частое повреждение у детей, наступающее при прямой травме и при чрезмерном отведении и разгибании предплечья в локтевом суставе. При этом вследствие натяжения внутренней боковой связки локтевого сустава наступает отрыв внутреннего надмыщелка. Последний при сочетании с наружным вывихом костей предплечья увлекается в сустав. Вывихнутое предплечье легко вправляется, а надмыщелок остается в полости сустава.

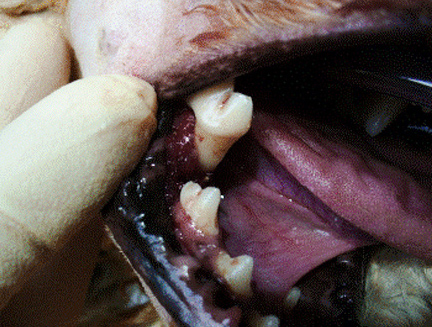

Диагноз устанавливают по клиническим признакам— локальной болезненности и кровоизлиянию в мягкие ткани, крепитации и баллотированию отломка. Диагноз уточняют с помощью рентгеновских снимков в двух проекциях. Трудность установления диагноза встречается у детей в возрасте до 5 лет, когда надмыщелок еще представляет собой хрящевую ткань без ядра окостенения и не контрастируется при рентгенографии. В подобных случаях прибегают к исследованию движений в суставе под наркозом (выявляется блокада сустава при наличии надмыщелка в суставе) или контрастной артрографии.

Лечение переломов внутреннего надмыщелка зависит от смещения и от времени, прошедшего с момента травмы Консервативное лечение заключается в репозиции, отломка под местной анестезией 0,25% раствором новокаина и последующей фиксацией тыльной гипсовой лонгетой. Надмыщелок удерживают в репонированном положении марлевым пелотом. При внедрении надмыщелка в полость сустава в свежих случаях под общим обезболиванием повторяют механизм травмы, т. е. отведением предплечья кнаружи при разогнутом локтевом суставе и кисти с отведением ее в лучевую сторону производят наружный вывих и вправление предплечья. По указанной методике почти всегда удается извлечь отломок из сустава, не прибегая к операции.

Показанием к оперативному вмешательству является поворот отломка более чем на 90°, когда его не удается развернуть закрытым путем и застарелый перелом со смещением с внедрением (или без внедрения) отломка в сустав (более 7 дней).

Оперативное лечение заключается в доступе к надмы- щелку или к суставу (при внедрении надмыщелка) и фиксации надмыщелка к своему ложу спицей Киршнера или капроновым швом за надкостницу и мягкие ткани. Фиксацию конечности производят задней гипсовой лонгетой в положении сгибания в локтевом суставе до угла 90°, сроком до 14—16 дней.

Переломы костей предплечья

Этот вид повреждений у детей является одним из наиболее частых. Переломы костей предплечья подразделяют на чистые переломы и переломы, сочетающиеся с вывихами. Переломы локтевого и венечного отростков наблюдаются у детей сравнительно редко.

Перелом шейки и эпифизеолиз головки лучевой кости. Этот вид переломов у детей наступает часто при падении на вытянутую руку. У детей младшего возраста возникает эпифизеолиз головки, а у детей старшего возраста — перелом шейки лучевой кости.

Диагноз- устанавливают по наличию локальной болезненности и резкого ограничения ротационных движений и уточняют с помощью рентгенографии в двух проекциях.

Лечение. Переломы и эпифизеолизы со смещением под углом 15—20° не требуют репозиции.

Принцип закрытой репозиции заключается во вправлении отломка при положении предплечья в локтевом суставе под углом 180° и произведении ротационных движений. При этом пальцевым нажатием отломок устанавливают на место. При неудаче закрытой репозиции отломка или оставшемся смещении под углом более 20° прибегают к открытой репозиции. При этом отломок фиксируют спицей Киршнера только в случае его тенденции к вторичному смещению.

Конечность иммобилизируют тыльной гипсовой лонгетой в положении сгибания в локтевом суставе под углом 90° сроком до 14—18 дней.

Переломы диафиза и дистального отдела костей предплечья. Наблюдаются чаще при падении на ладонь с выпрямленной рукой или при ударе ладонью о землю. Смещение отломков наступает чаще всего под углом, открытым к тылу ладони и по ширине. В некоторых случаях возникает эпифизеолиз лучевой кости. Реже перелом бывает при падении и ударе о землю тылом кисти —действие травмирующей силы происходит в обратном направлении и смещение отмечается по ширине и п.од углом, открытым в ладонную сторону. В некоторых случаях, если травмирующая сила происходит в направлении продольной оси предплечья, может наступить перелом локтевой кости и вывих головки луча (перелом-вывих Монтед- жиа).

Лечение. Поднадкостничные переломы или складчатые переломы чаще всего локализуются в нижней трети. Они не требуют репозиции. В этих случаях накладывают глубокую гипсовую лонгету на предплечье сроком до 10—12 дней.

Принцип закрытой репозиции заключается в устранении углового смещения пальцевым давлением на вершину угла смещения, при этом устранение смещения наступает лишь в случае превращения неполного перелома в полный. Иммобилизацию, предплечья производят в среднем положении между пронацией и супинацией при сгибании предплечья тыльной глубокой гипсовой лонгетой от средней трети плеча до пястнофаланговых сочленений сроком до 3 нед.

Перелом трубчатых костей

Полные переломы характеризуются смещением отломков по ширине и под углом с захождением отломков. Для уточнения смещения отломков производят рентгенографию обязательно в двух проекциях.

Лечение полных переломов стационарное экстренное.

Принцип закрытой репозиции состоит в применении метода угло- иого смещения под общим обезболиванием. Дистальные фрагменты отклоняют в сторону смещения отломков и смещают до уровня перелома, затем устраняют угловое смещение. Трудности закрытой репозиции наблюдают в случае парных переломов костей предплечья на разных уровнях. Сначала производят вправление отломков кости с большим смещением.

Показаниями к открытой репозиции являются переломы со смещением отломков в межкостный промежуток, которые не устраняются закрытой репозицией, и открытые переломы.

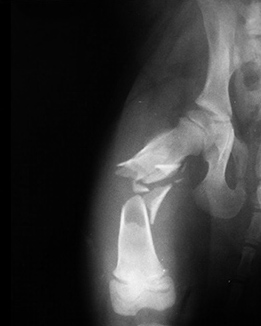

Переломы бедра составляют 4% от общего числа переломов конечностей, наступают чаще при падении с высоты или вследствие прямой травмы. У ново>рожденных переломы бедра возникают вследствие родовой травмы. В зависимости от локализации различают переломы проксимального и дистального отделов бедра и диафиза.

Диагноз устанавливают на основании деформации, болезненности в области тазо-бедренного сустава, ограничения его подвижности с вынужденной щадящей установкой в положении приведения и сгибания бедра. Уточняют диагноз с помощью рентгеновских снимков, выполненными в двух классических проекциях.

Л е ч е н и е стационарное, экстренное. Оно заключается в наложении скелетного вытяжения под местным обезболиванием и укладкой конечности на шине Беллера в среднефизиологическом положении — отведение и сгибание бедра.

В некоторых случаях отсутствие репозиции отломков при скелетном вытяжении является показанием к открытой репозиции и металлоостеосинтезу с помощью спиц Киршнера.

Сроки лечения переломов шейки бедра и эпифизеолизов составляют 2—27г мес.

Переломы диафиза бедра встречаются примерно в 10% случаев всех переломов длинных трубчатых костей. Они, как правило, сопровождаются значительным смещением отломков и шоком вследствие тяги и травмы большого массива мышц бедра.

Диагноз ставят на основании выраженного болевого синдрома, деформации, укорочения, нарушения функции, патологической подвижности бедра и крепитации отломков. Характер смещения уточняют с помощью рентгенограмм, выполненных в двух проекциях.

Лечение заключается в обезболивании путем введения 20—30 мл 0,5% раствора новокаина к месту перелома и в наложении скелетного вытяжения с укладкой конечности на шине Беллера в среднефизиологическом положении. Сроки лечения до 1 1 /2 мес.

Переломы костей голени

Переломы костей голени у детей находятся на одном из первых мест ко всем переломам (до 25%). Они наступают чаще при прыжке в длину, падении с высоты, а также при прямой травме, когда травмирующая’ сила направлена перпендикулярно к оси голени (происходит при ударе по голени движущимся транспортом). Чаще встречаются поперечные, косые и оскольчатые переломы и реже остеоэпифизеолиз проксимального или дистального эпифизов.

Диагноз легко устанавливают клинически по симптомам болезненности. Для определения характера и вида перелома решающее значение имеет рентгеновский снимок в двух проекциях.

Лечение зависит от характера перелома и вида смещения. Поперечные переломы без смещения и трещины большеберцовой кости лечат амбулаторно с обязательным рентгеновским контролем на 5—6-й день после травмы. Иммобилизацию конечности производят задней глубокой гипсовой лонгетой от верхней трети бедра до пальцев стопы при слегка согнутой голени в коленном ■суставе. Переломы со смещением, требующие закрытой репозиции,лечат в стационаре.

Принцип репоз.иции заключается в устранении углового смещения и смещения по ширине тягой по оси голени за стопу при согнутой в коленном суставе свисающей со стола голени При неудаче прибегают к вправлению методом углового смещения отломков под общей анестезией.

Конечность после репозиции фиксируют задней глубокой гипсо- вой лонгетой в зависимости от возраста ребенка сроком от 4 до 7 не д.

При косых переломах с захождением отломков по длиннику кости под местной анестезией накладывают скелетное вытяжение за дистальный метафиз или за таранную кость с укладкой конечности на шине Беллера.

Остеоэпифизеолизы дистального и проксимального эпифизов, а также отрывы межмыщелкового возвышения требуют репозиции закрытым путем с последующей иммобилизацией конечности сроком до 3 нед.

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — Мирошниченко Мария Николаевна, Каркусова Алла Викторовна

Травматизм , сопровождающийся высокой летальностью и инвалидизацией пострадавших, является актуальной проблемой современной медицины. По статистике в России частота оперативного лечения переломов диафизов трубчатых костей составляет 26%. В работе проведен сравнительный анализ методов остеосинтеза при переломах диафиза трубчатых костей , проводимых в отделениях травматологического профиля стационаров РСО-Алания. В ходе проведенного исследования выяснено, что мужчины больше подвержены травмам до 45 лет. У женщин увеличение переломов трубчатых костей со смещением наблюдается в возрасте старше 60 лет. Выявлено, что наиболее оптимальным методом лечения при переломах диафиза трубчатых костей является блокируемый интрамедуллярный остеосинтез ( БИОС ).

Похожие темы научных работ по клинической медицине , автор научной работы — Мирошниченко Мария Николаевна, Каркусова Алла Викторовна

Comparative analysis of methods of osteosynthesis in fractures of the diaphysis of tubular bones

Injuries , accompanied by high rates of mortality and disability of victims, is an actual problem of modern medicine. According to statistics, in Russia the frequency of operative treatment of fractures of the diaphysis of tubular bones is 26%. A comparative analysis of methods of osteosynthesis in fractures of the diaphysis of tubular bones , held in the trauma departments of hospitals of North Ossetia-Alania. In the course of the study found that men are more prone to injury to 45 years. In women the increase of tubular bone fractures with displacement is observed at the age of 60 years. Found that the most optimal method of treatment for fractures of the diaphysis of tubular bones is blocking intramedullary osteosynthesis ( BIOS ).

МЕТОДОВ ПРОВЕДЕНИЯ ОСТЕОСИНТЕЗА

ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ДИАФИЗА ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ

М.Н. Мирошниченко, А.В. Каркусова

Аннотация. Травматизм, сопровождающийся высокой летальностью и инвалидизацией пострадавших, является актуальной проблемой современной медицины. По статистике в России частота оперативного лечения переломов диафизов трубчатых костей составляет 26%. В работе проведен сравнительный анализ методов остеосинтеза при переломах диафиза трубчатых костей, проводимых в отделениях травматологического профиля стационаров РСО-Алания. В ходе проведенного исследования выяснено, что мужчины больше подвержены травмам до 45 лет. У женщин увеличение переломов трубчатых костей со смещением наблюдается в возрасте старше 60 лет. Выявлено, что наиболее оптимальным методом лечения при переломах диафиза трубчатых костей является блокируемый интрамедуллярный остеосинтез (БИОС).

Ключевые слова: травматизм, травма, перелом, диафиз, трубчатые кости, аппарат Илизарова, накостный, остео-синтез, БИОС, лечение, реабилитация.

Введение. В последнее время травматизм стал одной из актуальных проблем современной медицины в связи с высокой летальностью и инвалидизацией пострадавших, а также с постоянно увеличивающимся ростом числа травм с переломами диафизов трубчатых костей (48,1%) [2; 5; 7]. По статистике в России частота оперативного лечения переломов диафизов трубчатых костей составляет 26% [1; 3; 6]. В последние годы повысились требования к быстрому восстановлению трудоспособности и сокращению сроков нахождения пациентов в стационаре [2—4]. Эти условия выполняются совершенствованием оперативных методов лечения.

Цель исследования: определить наиболее оптимальный метод остеосинтеза при переломах диафиза трубчатых костей.

Материалы и методы. Проведен анализ 4195 историй болезни пациентов, находившихся

на стационарном лечении в травматологическом отделении Клинической больницы скорой помощи и в отделении сочетанной травмы Республиканской клинической больницы г. Владикавказа РСО-Алании за период 2013—2014 гг. Обследованы пациенты в возрасте от 20 до 95 лет. Оценивались следующие методы остеосинтеза: блокируемый интрамедуллярный остеосинтез, остеосинтез с применением аппарата Илизарова и другими методами остеосинтеза (обобщённая группа пациентов).

Результаты исследования. Общая частота переломов диафиза трубчатых костей среди всех пациентов, находящихся на стационарном лечении, составила 2% (84 человека) (рис. 1).

Среди них было 33 женщины (40,2%) и 49 мужчин (59,8%). Средний возраст пациентов составил 49 ± 19,7 лет. При этом у женщин он достигал 61 ± 17,4 год, у мужчин — 41 ± 16,6 год.

Since 1999 p-ISSN 2226-7425, e-ISSN 2412-9437

Мирошниченко М.Н., Каркусова А.В. Сравнительный анализ методов проведения остеосинтеза.

■ Общее количество обратившихся пациентов

■ Количество пациентов с переломом диафиза трубчатых костей

Рис. 1. Частота переломов диафиза трубчатых костей

Наибольшая частота переломов у мужчин выявлена в возрастном диапазоне от 20 до 45 лет и составила 65% (р Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Возраст (в годах)

Рис. 2. Половая и возрастная градация пациентов с переломами диафизов трубчатых костей

50,0 40,0 30,0 5? 20,0 10,0 0,0

Рис. 3. Процентное соотношение методов оперативного лечения

Since 1999 p-ISSN 2226-7425, e-ISSN 2412-9437

The Journal of scientific articles "Health and Education Millennium", 2016. Vol. 18. No 1

По данным изученных историй болезни осложнений, проведенных оперативных вмешательств при данной патологии не выявлено. Средняя продолжительность операции методом БИОС составила 1 час 24 ± 0,8 минуты, установки аппарата Илизарова — 1 час 33 ± 1,4 минуты, при других методах остеосинтеза — 1 час 33 ± 1,2 минуты

(рис.4а). Средняя продолжительность реабилитационного периода в условиях стационара после проведения БИОС составила 23 ± 6,9 дней, других методов остеосинтеза — 26 ± 4,9 дней, после установки аппарата Илизарова — 28 ± 0,95 дней (рис. 4б).

Рис. 4. Средняя продолжительность оперативного вмешательства (а) и реабилитационного периода (б)

Заключение. Результаты исследования позволяют судить о том, что мужчины больше подвержены травмам, что составило 59,8%. При этом, наибольший травматизм достигается у мужчин в возрасте до 45 лет (65%). У женщин увеличение переломов трубчатых костей наблюдается в возрасте старше 60 лет и достигает 55%. В ходе сравнительного анализа результатов исследования отмечено, что наиболее оптимальным методом лечения является БИОС, так как средняя продолжительность операции — 1 час 24 ± 0,8 минуты, а средняя продолжительность реабилитационного периода является наименьшей, по сравнению с другими методами и составляет 23 дня.

1. Артемьева А. А. Эстетическая и реконструктивная хирургия нижних конечностей. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.

2. Бураева З.М., Мирошниченко М.Н., Сергеева О.Б. Сравнительная характеристика методов прове-

3. Епифанов В.А. Реабилитация в травматологии. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.

4. Ключевский В.В. Скелетное вытяжение. Л.: Медицина, 1991.

5. Котельников Г.П. Травматология и ортопедия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.

6. Миронов С.П. Состояние ортопедотравматоло-гической службы в Российской Федерации и перспективы внедрения инновационных технологий в травматологии и ортопедии// Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2010. № 4. С. 10—13.

7. Мирошниченко В. Ф. Особенности лечения повреждений опорно-двигательной системы у людей пожилого и старческого возраста. Самара: Волга-Бизнес, 2009.

Since 1999 p-ISSN 2226-7425, e-ISSN 2412-9437

Мирошниченко М.Н., Каркусова А.В. Сравнительный анализ методов проведения остеосинтеза.

OF METHODS OF OSTEOSYNTHESIS IN FRACTURES OF THE DIAPHYSIS OF TUBULAR BONES

M.N. Miroshnichenko, A. V. Karkusova

North Ossetian State Medical Academy Vladikavkaz, Russia, 362019

Annotation. Injuries, accompanied by high rates of mortality and disability of victims, is an actual problem of modern medicine. According to statistics, in Russia the frequency of operative treatment of fractures of the diaphysis of tubular bones is 26%. A comparative analysis of methods of osteosynthesis in fractures of the diaphysis of tubular bones, held in the trauma departments of hospitals of North Ossetia-Alania. In the course of the study found that men are more prone to injury to 45 years. In women the increase of tubular bone fractures with displacement is observed at the age of 60 years. Found that the most optimal method of treatment for fractures of the diaphysis of tubular bones is blocking intramedullary osteosynthesis (BIOS).

Key words: injuries, trauma, fracture, diaphysis, tubular bones, the Ilizarov apparatus, extramedullary, osteosynthesis, BIOS, treatment, rehabilitation.

1. Artemeva A. A. Aesthetic and reconstructive surgery of the lower limbs. Moscow, 2012, 248 р. (in Russian).

2. Buraeva Z.M., Miroshnichenko M.N., Sergeeva O.B. Comparative characteristics of methods of osteosyn-thesis in fractures of the diaphysis of long bones // Abstracts of the 54 final student conference with international participation time to look to the future. / Medical University, North Ossetian State Medical Academy. Vladikavkaz, 2015, pp. 41—42 (in Russian)

3. Yepifanov V.A. Rehabilitation in Traumatology. Moscow, 2010, 336 р. (in Russian)

4. Kljuchevsky V.V. Skeletal traction. Leningrad, Medicine, 1991, 160 р. (in Russian)

5. Kotelnikov G.P. Traumatology and Orthopedics, Moscow, 2006, 400 р. (in Russian)

6. Mironov S.P. Status of orthopedic trauma service in the Russian Federation and prospects for the introduction of innovative technologies in traumatology and orthopedics. Bulletin of traumatology and of N.N. Priorova, 2010, no 4, рр. 10—13. (in Russian)

7. Miroshnichenko V.F. Features of treatment of injuries of the musculoskeletal system in elderly and senile age. Samara, 2009, 80 р. (in Russian)

Переломы – нарушение целостности кости с нарушением её анатомической формы, повреждением окружающих мягких тканей и утратой функции конечностей. Перелом образуется, когда сила травматического воздействия превышает эластичность костной ткани.

Чаще всего переломы возникают при непосредственном повреждении в результате ДТП, огнестрельных ранений или падений с высоты. Перелом происходит на месте или около точки воздействия, может возникать при непрямом воздействии сил (отрыв шероховатости большеберцовой кости, локтевого отростка и др.). К перелому может привести чрезмерное сокращение мышц или некоординируемое движение, снижение механической прочности кости в результате поражения её опухолью; болезнью, вызванной нарушением гормонального состояния организма или нарушением диеты.

Из-за таких нарушений даже незначительная травма может привести к перелому – патологические переломы.

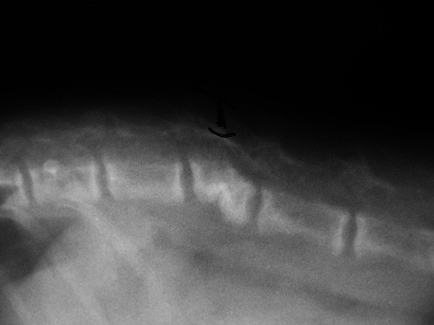

Рис. 1. Остеопения. Рис. 2. Неоплазия.

|  |  |

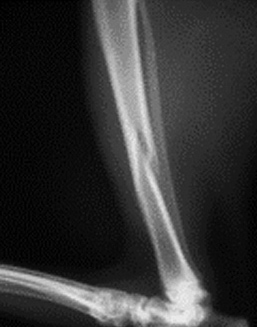

| Рис. 3. Перелом, возникший в результате падения животного с высоты. Рис. 4. Перелом, возникший в результате ДТП. Рис. 5. Перелом, возникший в результате огнестрельного ранения. | ||

Предрасполагающими факторами являются форма и положение кости, поэтому длинные трубчатые, относительно незащищённые кости (лучевая, локтевая, большеберцовая), более подвержены переломам по сравнению с короткими компактными костями запястья, заплюсны.

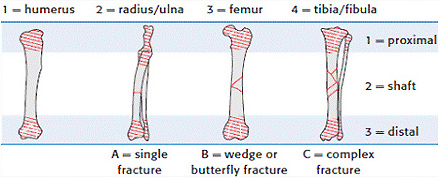

Классификация переломов

1.1 относительно анатомической локализации:

1.1.1. переломы проксимальной части

- суставные (требуют раннего оперативного вмешательства)

- эпифизарные

- в области ростковой зоны (метафизарные)

1.1.2. переломы диафиза

1.1.3. переломы дистальной части (аналогично проксимальной)

1.2 наличие внешней раны:

1.2.1. закрытые переломы, при которых поверхностные слои кожи остаются неповреждёнными

1.2.2. открытые переломы (три степени) - имеется связь между участком перелома и раной кожи

1.3 относительно степени повреждения кости:

1.3.1. полный перелом - целостность кости полностью нарушена; часто со смещением отломков

1.3.2. неполный перелом - целостность кости частично сохранена (например, перелом по типу "зелёной ветки" у молодых животных или трещины кости у взрослых)

1.4 относительно плоскости перелома:

1.4.1. поперечный

1.4.2. косой

1.4.3. спиральный

1.4.4. оскольчатый

1.4.5. двойной (множественный)

1.5 относительное смещение костных фрагментов:

1.5.1. отрывной перелом (авульсия)

1.5.2. вколоченный перелом

1.5.3. компрессионный перелом

1.5.4. вдавленный перелом

1.6 относительно стабильности перелома:

1.6.1. устойчивые переломы (поперечные, тупые /короткие/, косые, по типу "зелёной ветки"). Иногда требуется фиксация для предотвращения угловой деформации

1.6.2. неустойчивые переломы (косые, спиральные, оскольчатые). Необходима фиксация для сохранения длины кости и предотвращения угловой деформации

При лечении переломов важно соответствовать принципам АО (Ассоциация по изучению вопросов остеосинтеза):

- анатомическая репозиция (особенно важно при лечении внутрисуставных переломов)

- стабильная фиксация (использование накостного металлоостеосинтеза, спицевых или стержневых аппаратов внешней фиксации или комбинированных способов)

- бережное отношение с мягкими тканями, окружающими перелом - атравматичность (важно сохранить кровоснабжение костных отломков)

- ранняя активная мобилизация мышц (ранняя нагрузка и активные движения являются мощным естественным фактором, поддерживающим репаративный остеогенез на высоком уровне).

Читайте также: