Протезирование клапанов сердца инфекционный эндокардит

Заболевание встречается в 1-5% случаев. Общепринятым считается выделение раннего ИЭПК, развившегося в сроки до 2 мес после операции протезирования клапана, и позднего, возникающего в более поздние сроки. Ранний ИЭПК, развившийся после операции по поводу ИЭ, считается по существу ранним рецидивом эндокардита. В настоящее время частота поражения механических и биологических клапанов одинакова. Ранний ИЭПК устанавливается в 7-11% случаев.

Развитие ИЭПК через год после операции - это повторное развитие эндокардита у пациента с изменённым клапаном (протезом), а не рецидив заболевания. От предыдущего случая болезни он был излечен. Поздний ИЭПК развивается по тем же законам, что и ИЭ естественных клапанов. В пользу этого свидетельствует совпадающая структура возбудителей позднего ИЭПК и ИЭ естественных клапанов, отличная от таковой при раннем ИЭПК.

Ранний ИЭПК в 41,3% случаев вызывается коагулазонегативным стафилококком, тогда как в возникновении ИЭ естественных клапанов и позднего ИЭПК большую роль играет стрептококк. Для раннего ЭИПК характерна высокая частота встречаемости грамотрицательных возбудителей и грибов.

К основным причинам развития раннего ИЭПК относятся недостаточно эффективная санация камер сердца во время операции по поводу ИЭ, невозможность выполнить резекцию клапана в пределах здоровых тканей вследствие распространения вегетаций за пределы клапана, внесение возбудителя с клапаном, шовным материалом, через аппарат искусственного кровообращения или из воздуха операционной. Большей частью это экзогенная инфекция во время операции. В послеоперационном периоде источниками бактериемии являются внутривенные и внутриартериальные катетеры, уретральные катетеры, электроды кардиостимулятора. В 50% случаев источником развития бактериемии и раннего эндокардита является послеоперационная рана. Пациенты, оперированные в активную фазу эндокардита, в последующем подвержены большему риску развития ИЭПК, чем оперированные в неактивную фазу. Искусственный клапан в аортальной позиции инфицируется чаще. Многоклапанное протезирование также учащает случаи развития ИЭПК.

Клиническая картина при ИЭПК определяется сроком его возникновения после первичной операции, видом возбудителя, возрастом пациента, предшествующим проведением антибактериальной терапии.

Ранний ИЭПКотличается яркими клиническими признаками собственно сепсиса, быстро наступающей декомпенсацией кровообращения в результате тяжёлого поражения миокарда, а также развитием тромбоэмболических осложнений, нарушением функции печени и почек на фоне септической инфекции. Лихорадка различного типа регистрируется у всех больных. Главным клиническим признаком раннего ИЭПК считается изменение аускультативной картины со стороны сердца – повторное возникновение шума над областью сердца (исключить шум трения перикарда вследствие послеоперационного перикардит). Имеет значение формирование фистул с левоправым сбросом крови (дефект межжелудочковой перегородки, аортоправопредсердная и аортолёгочная фистулы), а также парапротезных фистул. Появление протодиастолического шума при имплантации протеза в аортальной позиции или систолического шума при наличии протеза в митральной позиции должно насторожить лечащего врача в плане развития парапротезной фистулы.

Поздний ИЭПК протекает более доброкачественно, имеет стёртый характер клинических проявлений, что затрудняет клиническую диагностику. Симптомы сепсиса выражены слабо. Спленомегалия имеется у 60% больных. Иммунные проявления, такие как гломерулонефрит, с протеинурией и гематурией (у 40%), васкулит (у 16%), выявляются чаще, чем при раннем ИЭПК. Клиническая картина позднего ИЭПК близка к сиптоматике ИЭ естественных клапанов, что отражает общность патогенетических механизмов развития этих двух форм эндокардита.

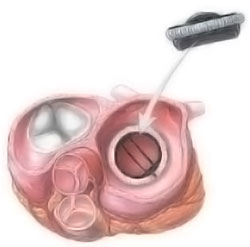

Диагностика ИЭПК трудна, несмотря на то, что внимание врачей привлечено к факту имплантации искусственного клапана. Эхокардиографическими критериями диагностики ИЭПК являются визуализация вегетаций, обнаружение абсцесса клапанного кольца и доказательство частичного отрыва протеза. Для выявления вегетаций на механическом протезе трансторакальная ЭхоКГ малоинформативна из-за значительного акустического сопротивления, создаваемого металлическими частями, которое доминирует над сопротивлением соседних структур. Трансторакальная ЭхоКГ позволяет выявить вегетации у 20-50% больных ИЭПК, абсцессы клапанного кольца – у 6%. Чреспищеводная ЭхоКГ – более чувствительный метод для выявления признаков ИЭ: вегетации визуализируются в 67-87% случаев, абсцессы клапанного кольца – в 33-38%.

Диагностика ИЭПК, особенно раннего, является показанием к повторной операции протезирования клапана. Высокая летальность при терапевтическом лечении ИЭПК, достигающая 56-65% и значительно превышающая летальность при оперативном лечении является основанием для проведения повторного оперативного вмешательства. Септический процесс с инфицированием биопротезов протекает обычно более благоприятно, чем в случае механического клапана, чаще удаётся достичь стойкой нормализации температуры и стерилизации крови при консервативной терапии.

Общая летальность при ИЭПК высока и достигает 23-48%, а при эндокардите, вызванном золотистым стафилококком, ещё выше – 28-82%. Золотистый стафилококк является независимым предиктором риска смерти. Другим предиктором неблагоприятного исхода является развитие осложнений со стороны сердца: появление нового или усиление имевшегося шума вследствие дисфункции протеза клапана, впервые возникшая или прогрессирующая по этой же причине застойная сердечная недостаточность, длительная (более 10 дней) лихорадка во время соответствующей антибактериальной терапии и возникновение или прогрессирование нарушения проводимости сердца. Комбинированное медикаментозное и хирургическое лечение позволяет добиться лучших результатов. Операционная летальность при раннем ИЭПК высокая и достигает 43,8%, при позднем – 26,3%.

Инфекционный эндокардит у лиц с имплантированным электрокардиостимулятором.

ИЭ может развиться в разные сроки после имплантации электрокардиостимулятора: и через сутки, и 10 лет спустя. Входными воротами инфекции чаще всего являются местные факторы: эрозия кожи в месте нахождения электрода и инфицирование ложа генератора. Основной этиологический фактор – стафилококки, преимущественно коагулазонегативные, выделяемые в 75- 93,5% случаев. Чаще встречаются метициллинрезистентные стафилококки. Основным симптомом является лихорадка. У трети больных выявлены инфильтраты в лёгких вследствие септических эмболий оторвавшимися частицами вегетаций с трикуспидального клапана или зонда-электрода. Диагностика данной формы эндокардита считается трудной. Важную роль в диагностике заболевания играет эхокардиография. Чреспищеводная ЭхоКГ позволяет выявить вегетации у 80,8% больных. Чаще (76%) вегетации располагаются на зонде-электроде изолированно или в сочетании с поражением трикуспидального клапана. Особенностями терапии данной формы заболевания являются обязательное удаление электрокардиостимулятора, перевод больного на эпикардиальную стимуляцию с последующей антибактериальной терапией в течение 6 недель.

[youtube.player](495) -506 61 01

Хирургия клапанов сердца ¦ Протезирование клапанов сердца при инфекционном эндокардите

При инфекционном эндокардите (воспалении внутренней оболочки сердца) в случае неэффективности антибактериальной терапии (особенно часто это бывает при грибковой этиологии), при постоянной бактериемии или фунгемии, при рецидиве эндокардита после успешно проведенной антимикробной терапии, построенной исходя из чувствительности возбудителя заболевания к назначаемым препаратам, при неуклонно нарастающей сердечной недостаточности, при остро прогрессирующих нарушениях сердечной проводимости (атриовентрикулярной блокаде первой или второй степени), эхокардиографических признаках массивных микробных вегетаций или при необратимой деструкции (разрушении) клапанного аппарата показано его протезирование.

Протезирование клапана также выполняют, если на фоне проводимой антибиотикотерапии возникают повторные эмболии (хотя в основном с началом антимикробной терапии частота данного осложнения резко снижается). При эндокардитах нестрептококковой (стрептококк - наиболее распространённый возбудитель) этиологии иногда возникает необходимость в замене уже протезированного клапана. Чаще всего это обусловлено околоклапанной недостаточностью (вследствие отрыва пришивного кольца) либо же переходом воспалительного процесса на миокард (мышечную оболочку сердца). К слову, миокардит является довольно распространённым осложнением инфекционного эндокардита протезированных клапанов. К его симптомам относят лихорадку, продолжающаяся после десяти суток антибиотикотерапии, вновь появившийся при аускультации систолический шум, атриовентрикулярную блокаду.

Замена поражённого клапана при активном инфекционном эндокардите преследует своей целью восстановить внутрисердечную гемодинамику и провести непосредственную санацию камер сердца. Операция предполагает иссечение патологически изменённых клапанов, вегетаций, а также тромбов и абсцессов при их наличии, антисептическую обработку камер сердца; установку механических протезов, ксенобиологических имплантатов, криоконсервированных аллографтов либо ксенографтов.

За несколько суток до хирургического вмешательства пациенту обязательно назначают антибактериальные средства. Причём при наличии метастатических очагов инфекции продолжительность курса антибиотикотерапии должна быть достаточной, чтобы произошло их устранение. Согласно статистическим данным, после протезирования сердечного клапана инфекционный эндокардит, как правило, излечивается.

Что касается нестандартных ситуаций, если произошло развитие сердечной недостаточности в результате выраженной клапанной регургитации (обратного движения крови), пациента направляют на экстренное (иногда уже в первые часы от начала лечения) протезирование сердечного клапана. При абсцессе миокарда либо абсцессе клапанного кольца обязательно проводят дренирование. В принципе, оперативная тактика всегда разрабатывается, исходя из конкретной клинической ситуации, и требует строго дифференцированного подхода.

(495) 506-61-01 - где лучше оперировать клапаны сердца

Операции по протезированию сердечных клапанов в последнее десятилетие занимают все большее место в израильской кардиохирургии. Крупные больницы страны проводят ежегодно более 400 подобных операций.Подробнее

В кардиоцентре г. Дуйсбурга проводятся все виды операций по восстановлению сердечного клапана, в частности - реконструкция митрального и трёхстворчатого клапанов (также при тяжёлых пороках клапанов, таких как эндокардит), в том числе малоинвазивным методом. Центр принадлежит к числу пяти крупнейших кардиологических клиник Германии. В Центре имеется четыре операционных зала, где ежегодно проводится более 3500 сердечно-сосудистых операций. Подробнее

Операция на клапанах сердца занимает второе место по частоте выполняемых операций на сердце в Германии после аортокоронарного шунтирования. Центр сердечной хирургии г.Карлсбург - один из из ведущих кардиохирургических центров Германии. Ежегодно в центре проводится около 7500 операций на сердце и сосудах.Подробнее

Особое внимание в Берлинском кардиоцентре уделяется операциям, которые позволяют сохранить собственный клапан. В центре были разработаны усовершенствованные методики протезирования митрального и аортального клапанов сердца. Директором Кардиологического Центра со дня его основания является профессор, д-р медицины, почетный доктор многих медицинских Университетов Роланд Хетцер. Подробнее

[youtube.player]К инфекционному эндокардиту предрасполагают:

- протезированный клапан (10-20% случаев инфекционного эндокардита),

- тефлоновые или силиконовые катетеры.

В течение первого года после протезирования клапана инфекционный эндокардит развивается у 2% больных, каждый последующий год - еще у 0,5%. Протезированный аортальный клапан поражается чаще, чем митральный. Воспалительный процесс обычно развивается по линии швов.

Различают:

- ранний ИЭ протезированного клапана (в первые 60 дней после операции) - возникает вследствие обсеменения во время операции или послеоперационной бактериемии. Для него характерно молниеносное течение с острой клапанной недостаточностью

- поздний эндокардит – причиной может быть преходящая бактериемия.

Возбудители при ранних ИЭ:

- грамотрицательные бактерии у -15% больных

- грибы (в основном Candida spp.) – у 10%

Возбудители при поздних ИЭ

В связи с возрастающим употреблением наркотиков, частотой иммунодепрессивных состояний, в том числе вызванных длительным употреблением цитостатиков, возрастает значение полимикробной этиологии инфекционного эндокардита. В этих случаях заболевание отличается острым началом, многоклапанным поражением сердца, чистым вовлечением в патологический процесс миокарда и быстрым развитием сердечной недостаточности.

К сожалению, в реальной клинической практике далеко не всегда удается выделить возбудителя инфекционного эндокардита из крови, что связано, прежде всего, с назначением антибиотиков до исследования крови на стерильность и с использованием в лабораториях малочувствительных питательных сред. Потому примерно у 20-40% больных этиология заболевания остается неизвестной.

Патогенез

По современным представлениям инфекционный эндокардит развивается в результате сложного взаимодействия трех основных факторов:

• ослабления резистентности организма.

Бактериемия - это циркуляция тех или иных инфекционных агентов в кровяном русле. Источником бактериемии могут служить;

• разнообразные очаги хронической инфекции в организме (тонзиллиты, гаймориты,

кариозные зубы, отит, остеомиелит, фурункулез, проктит и др.);

• любые оперативные вмешательства на органах брюшной полости, мочеполовых ор

ганах, сердце, сосудах и даже экстракция зубов;

• инвазивные исследования внутренних органов, в том числе катетеризация мочево

го пузыря, бронхоскопия, гастродуоденоскопия, колоноскопия, любые манипуля

ции в ротовой полости, ирригоскопия и др.;

• несоблюдение стерильности при парентеральных инъекциях (например, у нарко

манов).

Следует помнить, что даже обычный ежедневный туалет полости рта может привести к кратковременной бактериемии. Таким образом, бактериемия - это довольно частое явление, которое встречается в жизни каждого человека. Однако для того, чтобы циркулирующие в крови инфекционные агенты привели к возникновению инфекционного эндокардита необходимо соблюдение двух других обязательных условий.

Повреждение эндотелия. При вторичном инфекционном эндокардите, развивающемся па фойе уже сформировавшегося приобретенного или врожденного порока сердца, пролапса митрального или трикуспидального клапана и других заболеваний клапанного аппарата, практически всегда имеет место более или менее выраженное повреждение эндотелия. При наличии клапанной патологии риск трансформации бактериемии в инфекционный эндокардит достигает 90%.

При наличии исходно неизмененных клапанов (первичный инфекционный эндокардит) существенное значение в повреждении эндотелия приобретают гемодинамические нарушения и метаболические расстройства, характерные, например, для больных АГ, ИБС, ГКМП и лиц пожилого и старческого возраста. Имеет значение, например, длительное воздействие на эндокард неизмененных клапанов высокоскоростных и турбулентных потоков крови. Недаром чаще всего инфекционный эндокардит развивается па створках аортального клапана, которые подвергаются воздействию высокоскоростных потоков крови.

Любое изменение поверхности эндокарда приводит к адгезии тромбоцитов, их агрегации и запускает процесс местной коагуляции и ведет к образованию па поверхности поврежденного эндотелия тромбоцитарпых пристеночных микротромбов. Развивается так называемый небактериальный эндокардит.

Если одновременно присутствует бактериемия, микроорганизмы из русла крови адгезируют и колонизируют образовавшиеся микротромбы. Сверху их прикрывают тромбоциты и фибрин, которые как бы защищают микроорганизмы от действия фагоцитов и других факторов защиты организма. В результате на поверхности формируются большие образования, похожие па полипы и состоящие из тромбоцитов, микробов и фибрина, которые получили название вегетации. Микроорганизмы в таких вегетациях получают идеальные условия для своего размножения и жизнедеятельности. Ослабление резистентности организма является вторым необходимым условием развития инфекционного очага в сердце на фоне бактериемии.

Существование очагов инфекции в сердце сопровождается несколькими важнейшими следствиями:

1. Деструкция створок клапана и подклапаппых структур, отрыв сухожильных нитей, прободение створок клапана, что закономерно приводит к развитию недостаточности клапана.

2. Иммунологические изменения в виде нарушений клеточного и гуморального иммунитета и неспецифической системы защиты.

3. Многочисленные иммунопатологические реакции во внутренних органах, связанные, с отложением иммуноглобулинов и ЦИК па базальных мембранах и развитием: гломерулонефрита; миокардита; артрита; васкулита и т.п.

4. Возникновение тромбоэмболии в артериальном сосудистом русле легких, головного

мозга, кишечника, селезенки и других органов.

Сочетание этих патологических изменений определяет клиническую картину инфекционного эндокардита.

Клиническая картина

Современное клиническое течение инфекционного эндокардита характеризуется:

- значительным преобладанием подострых форм эндокардита;

- возрастанием числа атипичных вариантов течения заболевания со стертой клинической симптоматикой;

- преобладанием иммунопатологических проявлений (васкулит, миокардит, гломе-

рулонефрит), иногда выступающих па первый план в клинической картине заболевания..

Большинство исследователей отрицают существование особой хронической (рецидивирующей) формы инфекционного эндокардита, поскольку рецидивы заболевания -это, как правило, лишь результат неадекватного лечения больных подострым инфекционным эндокардитом.

Клиническая картина инфекционного эндокардита отличается большим многообразием симптомов. Помимо типичных клинических проявлений, эндокардит может протекать атипично, под маской других заболеваний, обусловленных иммунопатологическим поражением органов или тромбоэмболическими осложнениями: гломерулонефрита, инфаркта почки, геморрагического васкулита, стенокардии или ИМ, инфаркта легкого, острого нарушения мозгового кровообращения, миокардита, сердечной недостаточности и т.д.

Лихорадка и интоксикация - это наиболее ранние и постоянные симптомы инфекционного эндокардита, которые наблюдается почти у всех больных. Характер повышения температуры тела может быть самым разнообразным. При подостром эндокардите болезнь чаще начинается как бы исподволь, с субфебрильной температуры, недомогания, головных болей, общей слабости, быстрой утомляемости, снижения аппетита, похудания. Субфебрильная температура сопровождается ознобом и потливостью. В этот период кардиальные жалобы, как правило, отсутствуют, за исключением стойкой синусовой тахикардии, которую часто неверно связывают с повышенной температурой тела. Сама лихорадка и сопутствующие ей симптомы интоксикации нередко расцениваются как проявление туберкулезной интоксикации, хронического тонзиллита, хронического бронхита, вирусной инфекции и т.п.

Через несколько недель (до 4-8) формируется более или менее типичная клиническая картина. Устанавливается неправильная лихорадка ремитирующего типа (реже гектическая или постоянная). Температура тела повышается обычно до 38-39° С и сопровождается выраженными ознобами. Иногда подъемы температуры сменяются короткими периодами ее снижения до субфебрильных или нормальных цифр. При этом выделяется обильный липкий пот с неприятным запахом.

Кардиальные симптомы обычно появляются позже, при формировании аортального или митрального порока сердца или/и развития миокардита. На фоне нарастающей интоксикации и повышения температуры тела могут появляться и постепенно прогрессировать следующие симптомы:

- одышка при небольшой физической нагрузке или в покое;

- боли в области сердца, чаще длительные, умеренной интенсивности; в более редких

случаях боли приобретают острый характер и напоминают приступ стенокардии;

- стойкая синусовая тахикардия, не зависящая от степени повышения температуры

тела.

Позже может появляться развернутая клиническая картина левожелудочковой недостаточности.

Следует помнить, что инфекционный эндокардит, являющийся полиорганным заболеванием, может манифестировать симптомами, обусловленными поражением не только сердца, но и других органов и систем. В связи с этим на первый план могут выступать следующие симптомы:

- отеки под глазами, кровь в моче, головные боли, боли в поясничной области, нарушения мочеиспускания (симптомы гломерулонефрита или инфаркта почки);

- интенсивные головные боли, головокружения, тошнота, рвота, общемозговые

и очаговые неврологические симптомы (тромбоэмболия мозговых сосудов с развитием ишемического инсульта);

- резкие боли в левом подреберье (инфаркт селезенки);

- высыпания на коже по типу геморрагического васкулита;

- клинические проявления инфарктной пневмонии;

- внезапная потеря зрения;

- боли в суставах и др.

Физикальное исследование

Осмотр

При типичном классическом течении инфекционного эндокардита общий осмотр позволяет выявить многочисленные неспецифические симптомы:

Похудание весьма характерно для больных инфекционным эндокардитом. Иногда

оно развивается очень быстро, в течение нескольких недель.

Периферические симптомы, обусловленные васкулитом или эмболией.

На коже могут появляться петехиальные геморрагические высыпания. Они имеют

небольшие размеры, не бледнеют при надавливании, безболезненны при пальпации. Нередко петехии локализуются па передней верхней поверхности грудной

клетки, на ногах. Со временем петехии приобретают коричневый оттенок и исчезают.

Иногда петехии локализуются на переходной складке конъюнктивы нижнего века - пятна Лукина или на слизистых оболочках полости рта. В центре мелких кровоизлияний в конъюнктиву и слизистые оболочки имеется характерная зона побледнения.

Пятна Рота - аналогичные пятнам Лукина мелкие кровоизлияния в сетчатку глаза, в центре также имеющие зону побледнения, которые выявляются при специальном исследовании глазного дна.

Узелки Ослера - болезненные красноватые образования размером

с горошину, располагающиеся в коже и подкожной клетчатке па ладонях, пальцах,

подошвах. Узелки Ослера представляют собой небольшие воспалительные ин

фильтраты, обусловленные тромбоваскулитом или эмболией в мелкие сосуды.

Появившись на коже или подкожной клетчатке, они достаточно быстро исчезают.

Положительная проба Румпеля-Кончаловского, которая свидетельствует

о повышенной ломкости микрососудов, что нередко может быть связано с вторичным повреждением сосудистой стенки при васкулитах и/или тромбоцитопатии

(снижении функции кровяных пластинок). Проба проводится следующим образом: манжета для измерения АД накладывается па плечо, в ней создается

постоянное давление, равное 100 мм рт. ст. Через 5 минут оценивают результаты

пробы. При отсутствии нарушений сосудисто-тромбоцитарного гемостаза ниже

манжеты появляется лишь небольшое количество петехиальных (мелкоточечных)

кровоизлияний (менее 10 петехий в зоне, ограниченной окружностью диаметром

5 см). При повышении проницаемости сосудов или тромбоцитепении число петехий в этой зоне превышает 10 (положительная проба).

Следует помнить, что все эти периферические симптомы инфекционного эндокардита в последние годы выявляются достаточно редко.

Признаки сердечной недостаточности, развивающейся вследствие формирования аортальной, митральной или трикуспидальной недостаточности и миокардита: положение ортопноэ, цианоз, влажные застойные хрипы в легких, отеки на ногах, набухание шейных вен, гепатомегалия и др.

Другие внешние проявления болезни, обусловленные иммунным поражением внутренних органов, тромбоэмболиями, а также развитием септических очагов во внутренних органах:

- нарушения сознания, параличи, парезы и другие общемозговые и очаговые неврологические симптомы, являющиеся признаками церебральных осложнений (инфаркта мозга, развивающегося вследствие тромбоэмболии мозговых сосудов, внутримозговых гематом, абсцесса мозга, менингита и т.п.);

- признаки тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), нередко выявляющиеся при

поражении трикуспидального клапана (особенно часто у наркоманов) - одышка,

удушье, боль за грудиной, цианоз и др.;

- признаки тромбоэмболии и септического поражения селезенки - спленомегалия,

болезненность в левом подреберье;

- объективные признаки острого асимметричного артрита мелких суставов кистей

рук, стоп.

+7(925) 005 13 27

К сожалению, клапаны сердца могут повреждаться при различных врожденных или приобретенных патологиях, в результате их работа нарушается, а жизнь человека оказывается под угрозой.

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ (ИЭ) — инфекционнное поражение ткани клапанов и эндотелия различными возбудителями.

При инфекционном эндокардите (воспалении внутренней оболочки сердца) в случае неэффективности антибактериальной терапии (особенно часто это бывает при грибковой этиологии), при постоянной бактериемии или фунгемии, при рецидиве эндокардита после успешно проведенной антимикробной терапии, построенной исходя из чувствительности возбудителя заболевания к назначаемым препаратам, при неуклонно нарастающей сердечной недостаточности, при остро прогрессирующих нарушениях сердечной проводимости (атриовентрикулярной блокаде первой или второй степени), эхокардиографических признаках массивных микробных вегетаций или при необратимой деструкции (разрушении) клапанного аппарата показано его протезирование.

Протезирование клапана выполняют, также, если на фоне проводимой антибиотикотерапии возникают повторные эмболии (хотя в основном с началом антимикробной терапии частота данного осложнения резко снижается).

При эндокардитах нестрептококковой (стрептококк - наиболее распространённый возбудитель) этиологии иногда возникает необходимость в замене уже протезированного клапана. Чаще всего это обусловлено околоклапанной недостаточностью (вследствие отрыва пришивного кольца) либо же переходом воспалительного процесса на миокард (мышечную оболочку сердца).

Миокардит является довольно распространённым осложнением инфекционного эндокардита протезированных клапанов. К его симптомам относят лихорадку, продолжающаяся после десяти суток антибиотикотерапии, вновь появившийся при аускультации систолический шум, атриовентрикулярную блокаду.

Замена поражённого клапана при активном инфекционном эндокардите преследует своей целью восстановить внутрисердечную гемодинамику и провести непосредственную санацию камер сердца.

Операция по замене клапана предполагает иссечение патологически изменённых клапанов, вегетаций, а также тромбов и абсцессов при их наличии, антисептическую обработку камер сердца; установку механических протезов, ксенобиологических имплантатов, криоконсервированных аллографтов либо ксенографтов.

За несколько суток до хирургического вмешательства пациенту обязательно назначают антибактериальные средства.

При наличии метастатических очагов инфекции продолжительность курса антибиотикотерапии должна быть достаточной, чтобы произошло их устранение.

Согласно статистическим данным, после протезирования сердечного клапана инфекционный эндокардит, как правило, излечивается.

В нестандартных ситуациях, если произошло развитие сердечной недостаточности в результате выраженной клапанной регургитации (обратного движения крови), пациента направляют на экстренное (иногда уже в первые часы от начала лечения) протезирование сердечного клапана.

При абсцессе миокарда либо абсцессе клапанного кольца обязательно проводят дренирование.

Протезирование клапанов выполняется не только взрослым, но и детям.

+7(925) 005 13 27 - информация о коронарографии

Кардиологические центры Израиля заслужили широкую мировую известность благодаря своим ультрасовременным методам диагностики и лечения заболеваний сердца, использованию новейших медицинских достижений и отличному техническому оснащению клиник.

Подробнее.

Кардиология в Германии – это все виды кардиологического обследования и лечение всех возможных кардио-сосудистых заболеваний. Многие кардиохирургические клиники Германии специализируются в области минимально инвазивных вмешательств, которые предоставляют пациентам как медицинские (снижение риска кровотечений и инфекции), так и косметические (практически не остается рубцов) преимущества. К примеру, реконструкция (пластика) митрального и трикуспидального клапанов в Германии может проводиться через разрезы длиной всего 5-6 см справа под грудью без операции на открытом сердце. Такие операции очень хорошо себя зарекомендовали и теперь широко применяются.

Подробнее.

Кардиологический клиники Швейцарии считаются лучшими в Европе по применяемым методам и качеству лечения сердечнососудистых болезней. Кардиохирургами швейцарских клиник все реже применяются операции на открытом сердце с необходимостью его остановки, они используют эндовидеохирургические техники и роботизированные комплексы, позволяющие успешно восстановить нормальную работу сердца, причинив ему минимальную травму.

Подробнее.

Читайте также: