Риккетсиоз клещевой история болезни

Клещевой риккетсиоз (синоним: клещевой сыпной тиф Северной Азии) - острое инфекционное природно-очаговое облигатно-трансмиссивное заболевание, характеризующееся лихорадочным состоянием, специфическим поражением кожи в месте внедрения возбудителя, увеличением регионарных лимфатических узлов, розеолезно-папулезной сыпью.

Возбудитель клещевого риккетсиоза - Rickettsia sibirica, относится к семейству Rickettsiaceae, роду Rickettsia. Внутри рода Rickettsia данный возбудитель входит в биологическую группу клещевой пятнистой лихорадки, представители которой обладают способностью размножаться не только в цитоплазме, но и в ядрах поражаемых клеток.

Риккетсии малоустойчивы к нагреванию: при температуре 56° С и выше они погибают в течение 30 мин, а при 100° - через 0,5 мин., а также неустойчивы к действию дезинфицирующих средств.

В последние годы существенно расширились представления о распространении, таксономии и экологии риккетсий группы клещевой пятнистой лихорадки (КПЛ), к которой относится возбудитель клещевого риккетсиоза.

Эпидемически активные природные очаги клещевого риккетсиоза широко распространены в равнинной, степной, лесостепной, горностепной, полупустынных и пустынных зонах азиатской части страны, а именно в южных областях Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке (в Хабаровском и Приморском краях), а за рубежом: в Казахстане, Средней Азии, Монголии, Китае, Афганистане и др. странах.

Основная часть заболеваний этой инфекцией регистрируется в Республике Алтай, Красноярском крае, Хакасии. Кроме того, заболевания регистрируются в Тюменской, Курганской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Читинской, Амурской областях, Республиках Тыве, Бурятии, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области.

С 1979 г. отмечается непрерывный рост заболеваемости клещевым риккетсиозом. В период с 1979 по 2000 гг. в России выявлено более 30 000 случаев этой инфекции, с ростом показателей заболеваемости более чем в 8 раз.

В Ямало-Ненецком автономном округе за период 2015-2017 гг. не регистрировались случаи заболеваний риккетсиозами.

Возбудитель инфекции - Rickettsia sibirica, передается человеку в результате присасывания естественно зараженных иксодовых клещей различных видов, относящихся к четырем родам: Dermacentor, Haemaphysalis, Hyalomma и Rhipicephalus. Нападение клещей на человека происходит при контакте с местами их нахождения на поверхности почвы, травянистой растительности, при прохождении через кустарник и смешанный лес. Ранней весной, перезимовавшие голодные клещи взбираются на верхушки травянистого сухостоя или стеблей травы, на ветви деревьев, кустарников и принимают подстерегающую позу. При непосредственном соприкосновении клещи очень быстро прицепляются к одежде или телу проходящего человека.

Особенности биологии иксодовых клещей обусловливают сезонность заболеваний. Наибольшая активность иксодовых клещей в местах естественного обитания отмечается в весенне-летнее время.

В Сибири заболевания клещевым риккетсиозом отмечаются в период с апреля по октябрь. Максимум заболеваний приходится на май, затем в июне-июле происходит снижение числа заболеваний, после чего в августе-сентябре отмечается новый, хотя и меньший их подъем.

На Дальнем Востоке сезон заболеваний начинается также с апреля-мая, но характеризуется большей продолжительностью в течение летних месяцев.

Так как инфицирование происходит только трансмиссивным путем, больные клещевым риккетсиозом эпидемиологической опасности для окружающих не представляют.

Инкубационный период колеблется от 2 до 7 дней, большей частью равен 3-6 дням. В месте присасывания клеща развивается болезненность, гиперемия и небольшой инфильтрат с некротической корочкой в центре, увеличение регионарных лимфатических узлов. Могут отмечаться небольшая слабость, озноб, ломота в суставах, снижение аппетита. Начало заболевания острое, у части больных наблюдают продромальный период, в котором описаны общая слабость и разбитость, боль и ломота в мышцах, костях, суставах, пояснице, небольшое повышение температуры, катаральные изменения в глотке и верхних дыхательных путях. В этом периоде уже выражено специфическое поражение кожи в месте внедрения возбудителя.

На 2-3-й день продромы развивается клиническая картина болезни - повышение температуры тела до 40 ºС, лихорадка, головная боль, бессонница, озноб, ломота и боли во всем теле, могут быть тошнота и рвота. Продолжительность лихорадки 3-18 дней, в среднем 8 дней. На 2-4-й день болезни появляется сыпь. Она является характерным признаком клещевого риккетсиоза и ее раннее появление облегчает клиническую диагностику. Гистология сыпи сходна с сыпнотифозной. Высыпания начинаются с конечностей, характерно наличие сыпи на ладонях и подошвах. Сыпь в течение 1,5-2 суток распространяется на туловище, иногда и на лицо. Имеет вид крупных розеол и папул ярко-розового цвета. Размеры варьируют от мелких элементов величиной с булавочную головку до крупных, размером в 2-3 мм в поперечнике. Иногда сыпь переходит в петехиальную. Типичны локализация сыпи на разгибательных поверхностях и ее обилие на нижних конечностях. Наблюдают медленное угасание сыпи и наличие пигментации на месте ее исчезновения. Наиболее характерны изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, выражающиеся в брадикардии и понижении артериального давления. Изменения нервной системы заключаются в резкой головной боли, миалгиях, артралгиях, нарушении сна и аппетита.

Во время лихорадочного периода наблюдается снижение гемоглобина на 15 %, уменьшение количества эритроцитов и тромбоцитов;

У детей болезнь протекает в более острой форме, но сравнительно легче, чем у взрослых. Особенно тяжело переносят клещевой риккетсиоз пожилые люди. По степени тяжести заболевания различают: тяжелую, среднюю и легкую форму. Тяжелую форму характеризует более длительный лихорадочный период, значительная интоксикация организма, температурные величины, достигающие 41 градуса, более выраженная симптоматика со стороны сердечно-сосудистой и нервной системы, могут быть осложнения в виде неврита, миокардита, бронхита, пиелонефрита и др. Общая клиническая картина клещевого риккетсиоза, из-за многообразия его форм, может различаться и течением болезни, и симптоматикой. Для назначения эффективного лечения очень важна верная диагностика заболевания.

Лечение клещевых риккетсиозов сводится к этиотропной терапии, основными средствами которой считаются антибиотики тетрациклинового ряда, фторхинолоны, левомицетин. В индивидуальном порядке проводится симптоматическое лечение. Больные проходят лечение в инфекционном отделении больницы. Им необходим постельный режим. Общий курс лечения в среднем составляет 7–10 дней. При своевременном обращении в лечебное учреждение у больного наблюдается благоприятный прогноз болезни – полное выздоровление. В тяжелых и запущенных случаях, без проведения антибактериальной терапии возможен летальный исход.

санитарно-просветительная работа среди населения;

индивидуальные средства защиты (реппеленты, защитные костюмы);

обработка местности акарицидами;

соблюдение мер профилактики против укусов клещей, при нахождении в зоне риска (проводить само- и взаимоосмотры, стараться не ходить по траве, надевать вещи светлых тонов с длинными рукавами, плотными манжетами, воротниками, брюки заправлять в сапоги и пр.).

Оглавление

Клещевые риккетсиозы

Клещевые риккетсиозы — группа инфекционных болезней, вызываемых риккетсиями, передача которых человеку происходит трансмиссивно через различного рода клещей.

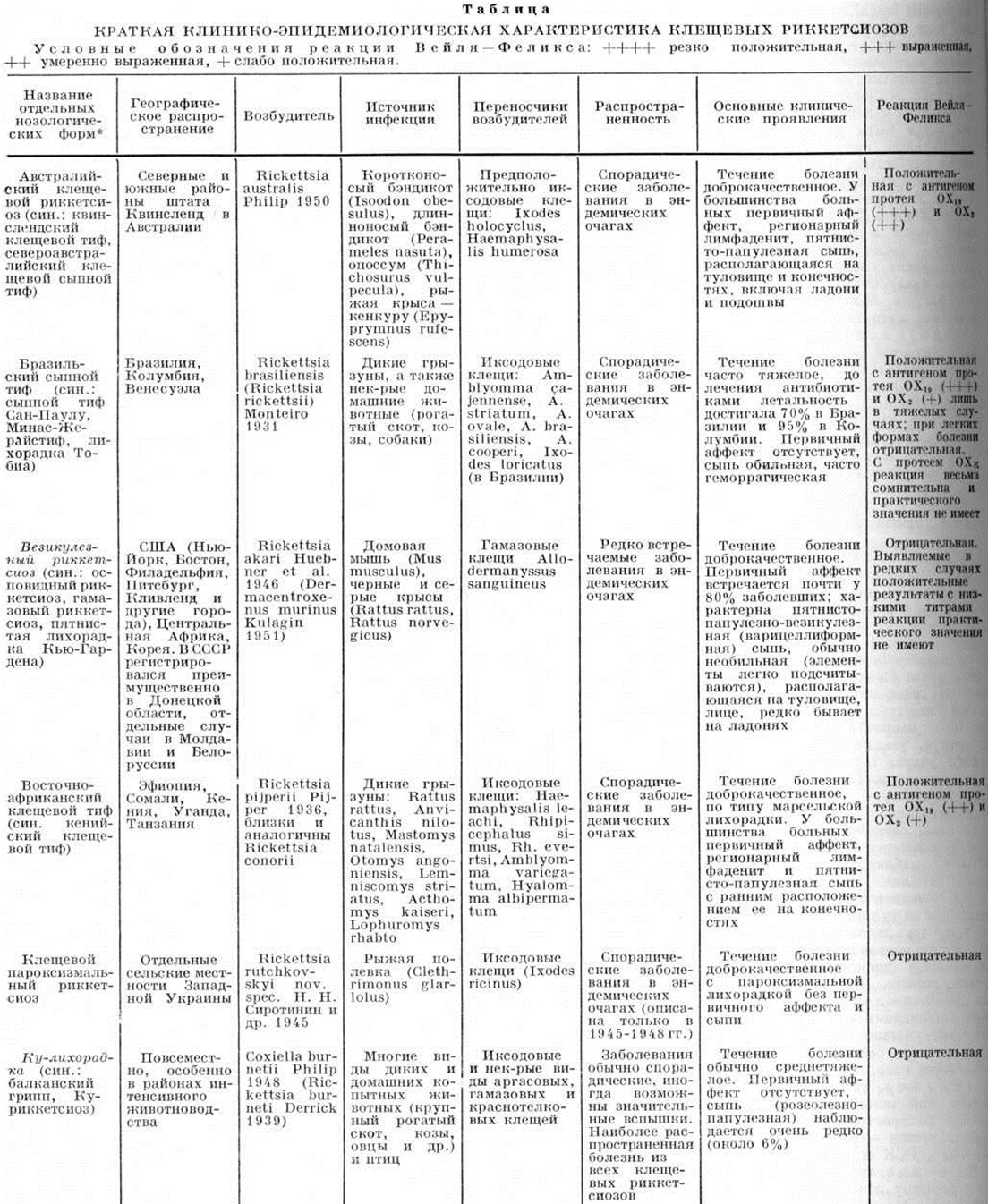

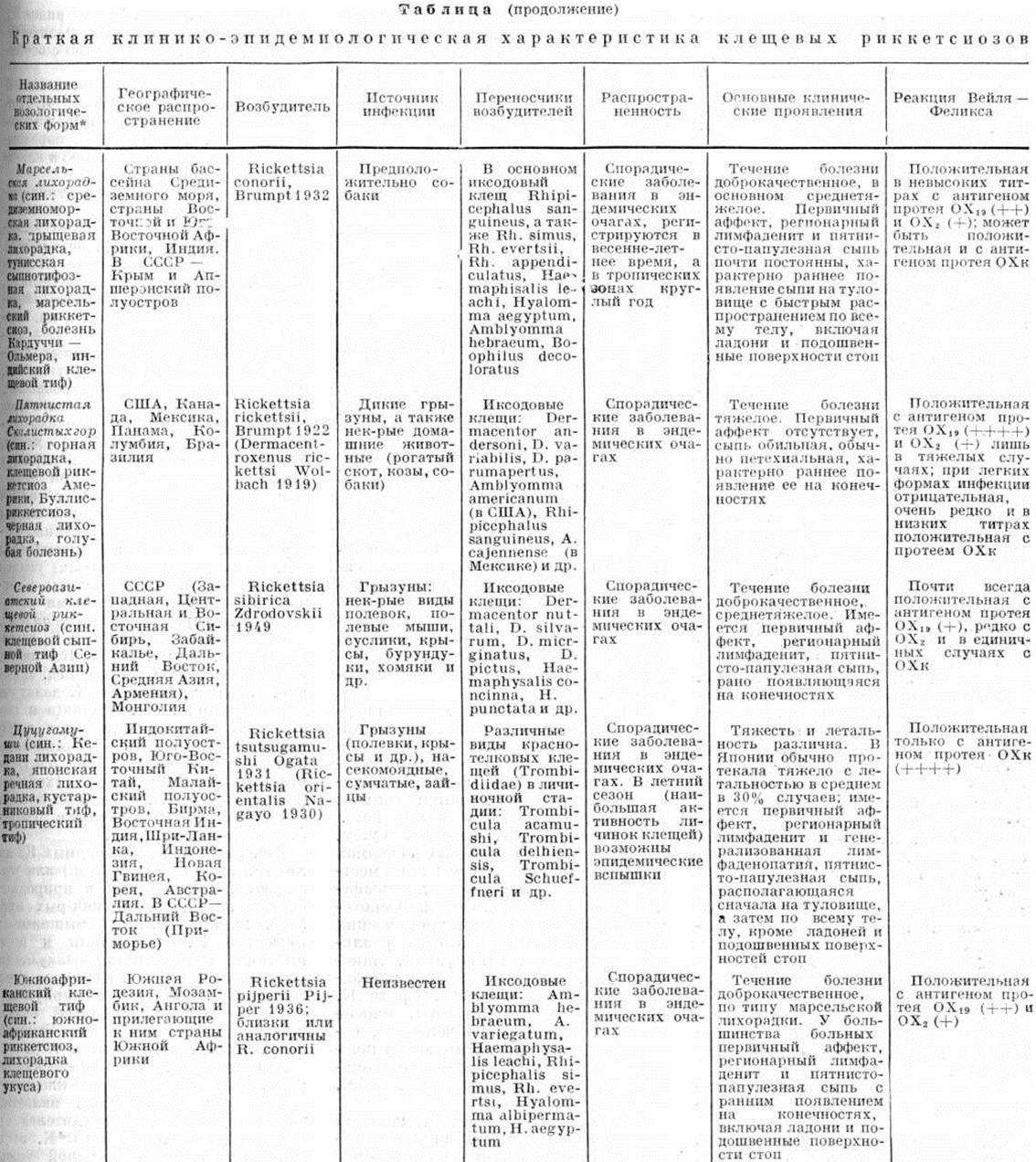

К числу Клещевые риккетсиозы относятся пятнистая лихорадка Скалистых гор (смотри полный свод знаний) и её разновидность бразильский сыпной тиф, марсельская лихорадка (смотри полный свод знаний), южно и восточноафриканский клещевые тифы, север о азиатский клещевой риккетсиоз (смотри полный свод знаний), австралийский, или квинслендский, клещевой риккетсиоз, везикулезный риккетсиоз (смотри полный свод знаний), Ку-лихорадка (смотри полный свод знаний), цуцугамуши (смотри полный свод знаний), клещевой пароксизмальный риккетсиоз.

Этиология. Возбудителями Клещевые риккетсиозы являются микроорганизмы семейства Rickettsiaceae, к к-рому, по Берджи (D. Н. Bergey, 1974), отнесены три рода: Rickettsia с видами Rickettsia rickettsii, R. conorii, R. australis, R. sibirica, R. akari, R. tsutsugamushi; Coxiella с единственным видом риккетсий — Coxiella burnetii; Rochalimaea, куда условно отнесён возбудитель пароксизмального риккетсиоза — R. rutchkovskyi nov. spec. (Н. Н. Сиротинин и др., 1945), положение которого в системе риккетсий не установлено полностью, но считается, что он более близок к виду R. quintana.

Возбудители Клещевые риккетсиозы, как и другие виды риккетсий, занимают промежуточное положение между бактериями и вирусами смотри полный свод знаний Риккетсии). Обладая общими с другими патогенными риккетсиями морфологические, биологические и физическо-химические свойствами, большинство возбудителей Клещевые риккетсиозы отличается способностью облигатного паразитирования не только в цитоплазме, но и в ядре поражённых клеток.

Эпидемиология. Риккетсии, вызывающие Клещевые риккетсиозы, в природе паразитируют в организме иксодовых, гамазовых и краснотелковых клещей и позвоночных животных-хозяев (источников возбудителей), где они хорошо адаптированы к соответствующим структурным образованиям макроорганизма. Паразитирование в клещах протекает бессимптомно с трансовариальной передачей возбудителя, что является важным фактором сохранения и распространения возбудителей Клещевые риккетсиозы в природе. В этом случае клещи становятся резервуаром возбудителей Клещевые риккетсиозы. У большинства позвоночных животных Клещевые риккетсиозы протекают также бессимптомно и, по-видимому, сопровождаются длительным носительством.

Возбудители Клещевые риккетсиозы передаются различными видами клещей (смотри полный свод знаний), а С. burnetii может передаваться и другими путями смотри полный свод знаний Ку-лихорадка). Клещевые риккетсиозы являются эндемичными зоонозами с природной очаговостью (смотри полный свод знаний), все они, кроме Ку-лихорадки, являются типичными трансмиссивными болезнями (смотри полный свод знаний). При Ку-лихорадке наряду с дикими животными существуют и другие источники возбудителей — домашние животные, в особенности крупный и мелкий рогатый скот. Заражение людей при этом чаще происходит от инфицированных домашних животных алиментарным или аэрогенным путём, и лишь в редких случаях заболеваемость связывается с заражением человека в природном очаге.

Клещевые риккетсиозы регистрируются обычно в эндемических очагах в виде спорадической заболеваемости, Ку-лихорадка — наиболее распространённая из всех Клещевые риккетсиозы

Патогенез и патологическая анатомия. Патологический процесс при Клещевые риккетсиозы обусловливается паразитированием риккетсий главным образом в эндотелиальных клетках кровеносных сосудов, особенно мелких, в которых образуются специфические для данной патологии микроскопические образования — узелки (гранулемы). Поражение сосудов в целом представляется как васкулит (смотри полный свод знаний) и тромбоваскулит (смотри полный свод знаний). В сочетании с сосудорасширяющим действием эндотоксина риккетсий эти изменения вызывают значительные нарушения со стороны центральной нервной системы и расстройства кровообращения. Лишь при Ку-лихорадке отмечается диссеминация возбудителей в паренхиматозные органы ретикулоэндотелиальной системы с размножением и развитием С. burnetii в гистиоцитах, а затем и макрофагах органов этой системы.

Васкулиты для Ку-лихорадки не характерны.

Иммунитет. В течение болезни происходит иммунологический перестройка организма больных с формированием обычно стойкого иммунитета, выявляемого с помощью реакций агглютинации, гемагглютинации и РСК.

Диагноз при большинстве Клещевые риккетсиозы основывается на особенностях клиники: наличии характерной сыпи, первичного аффекта, регионарного лимфаденита, а также на динамике специфических антител в сыворотке крови больных. При пятнистой лихорадке Скалистых гор и Ку-лихорадке, при которых отсутствует первичный аффект, регионарный лимфаденит, а при Ку-лихорадке даже сыпь, в установлении диагноза наиболее важное значение придаётся специфическим серо л. тестам, к числу которых относятся РСК смотри полный свод знаний Реакция связывания комплемента) и реакция непрямой (пассивной) гемагглютинации — РНГА смотри полный свод знаний Гемагглютинация). Не теряет своего значения и реакция Вейля — Феликса, когда в качестве диагностикума применяется антигенно близкий к риккетсиям микроорганизм — протей (Proteus vulgaris), в частности штаммы ОХ19, ОХ2 и ОХк смотри полный свод знаний Вейля — Феликса реакция). При пятнистой лихорадке Скалистых гор она положительна в высоких титрах с протеем ОХ19 и в умеренных титрах с ОХ2. С протеем ОХк реакция Вейля — Феликса бывает положительной, причём в высоких титрах, только при цуцугамуши. При Ку-лихорадке она всегда отрицательна. Эта реакция неспецифична, и положительные показатели её позволяют судить лишь о наличии риккетсиозной инфекции; детальная дифференциация проводится с помощью РСК и реакции непрямой (пассивной) гемагглютинации (РНГА).

Лечение всех Клещевые риккетсиозы проводится антибиотиками группы тетрациклина и левомицетина, которые являются высокоэффективными этиотропными средствами. Их рассматривают как специфические, так как они оказывают не только бактериостатическое, но и бактерицидное действие. Патогенетическое лечение проводится по показаниям.

Прогноз чаще всего благоприятный, так как почти все Клещевые риккетсиозы протекают доброкачественно. Исключением является пятнистая лихорадка Скалистых гор и цуцугамуши, которые протекают тяжело с высокой летальностью.

Профилактика проводится по разным направлениям: мероприятия в отношении источников инфекции — дератизация (смотри полный свод знаний), изоляция и лечение больных домашних животных; уничтожение клещей-переносчиков, защита людей от их нападения — использование защитной одежды смотри полный свод знаний Энцефалиты клещевые вирусные, защитная одежда), отпугивающих средств смотри полный свод знаний Репелленты); вакцинация персонала, подвергающегося риску заражения в эндемических очагах смотри полный свод знаний Вакцинация). Разработана живая вакцина против пятнистой лихорадки Скалистых гор и растворимая вакцина против Ку-лихорадки, что является большим достижением в вакцинопрофилактике данных риккетсиозов. Разрабатываются антибиовакцины против цуцугамуши и североазиатского клещевого риккетсиоза. Принцип антибиовакцин для профилактики указанных Клещевые риккетсиозы состоит в том, что вирулентные культуры риккетсий различных видов, обработанные соответствующими антибиотиками в риккетсио-статической дозе, становятся авирулентными, сохраняя достаточный иммунизирующий эффект.

Южноафриканский клещевой тиф (синонимы: южноафриканский риккетсиоз, лихорадка клещевого укуса, Ixodorickettsiosis africana) — острая инф. болезнь, вызываемая одним из вариантов R. conorii — R. pijpcrii, передающихся иксодовыми клещами, характеризующаяся наличием первичного аффекта, регионарного лимфаденита и часто пятнисто-папулезной экзантемы.

Географическое распространение. Болезнь распространена в странах Южной Африки — Анголе, Южной Родезии, Мозамбике, Кении, причём регистрируется преимущественно среди прибывающих в эти страны жителей европейских стран.

Этиология. Возбудителем болезни является вариант R. conorii — Rickettsia pijperii (Pijper, 1936), обладающий свойством внутриклеточного и внутриядерного паразитирования.

Эпидемиология. Источник инфекции не установлен, у позвоночных животных возбудители не обнаружены. Переносчиком инфекции и одновременно резервуаром возбудителя являются иксодовые клещи Amblyomma hebraeum и Наеmaphysalis leachi, обитающие в степях и не встречающиеся на домашних животных; в эксперименте подана возможность хранения риккетсий клещами, обитающими и на домашних животных. Кроме того, резервуаром и переносчиком риккетсий могут быть иксодовые клещи Rhipicephalus appendiculatus, Воо (hilus decoloratus, Hyalomma aegyptum. Заболеваемость всегда спорадическая. В умеренных высокогорных степях Южной Африки заболевания наблюдаются в основном в летние месяцы — время наибольшего распространения клещей. В низменных степях ввиду большего постоянства температуры болезнь наблюдается в течение всего года.

Патогенез не изучен, но представляется аналогичным патогенезу марсельской лихорадки. У экспериментальных животных при внутрибрюшном заражении через 5-6 дней инкубации развивается лихорадочная реакция длительностью 6—8 дней. В процессе болезни развивается стойкий гомологичный иммунитет.

Патологоанатомические изменения у человека не описаны.

Клиническая картина. После инкубационного периода в пределах 5—7 дней болезнь начинается остро с развитием у большинства больных при среднетяжёлом течении характерной симптоматики: безболезненного первичного аффекта на месте укуса клеща в виде возвышающегося гиперемированного участка кожи диаметром от 2 до 5 миллиметров с типичным некрозом чёрного цвета в центре, увеличения регионарных лимфатических, узлов, которые чувствительны при пальпации. При тяжёлом течении температура достигает 39—40°, больных беспокоит сильная головная боль, светобоязнь, бессонница, иногда с потерей сознания и бредом. Может наблюдаться ригидность мышц затылка. На 5—6-й день болезни появляется пятнисто-папулезная сыпь на туловище, конечностях, в том числе на ладонях и подошвах. Иногда элементов немного, и они располагаются дискретно на руках, груди, животе. Длительность болезни при тяжёлом течении 10—12 дней. Как осложнения описаны тромбозы сосудов, обычно поверхностных и глубоких вен бедра, кровоизлияния в сетчатку глаз.

Диагноз устанавливается на основе типичности клинические, картины, ареала распространения болезни и серологический тестов — реакции Вейля — Феликса, РСК и РНГА.

Лечение проводится по общему принципу лечения риккетсиозов человека. Назначают антибиотики группы тетрациклина или левомицетина в средних терапевтических дозах. Через 30—48 часов от начала лечения ими температура нормализуется и быстро наступает реконваленсценция. В зависимости от тяжести течения болезни назначают комплекс сердечно-сосудистых средств (сердечные гликозиды, вазопрессоры). Симптоматическое лечение проводится по показаниям.

Прогноз обычно благоприятный.

Профилактика реализуется на общих принципах профилактики Клещевые риккетсиозы Вакцина не разработана.

Восточноафриканский клещевой тиф, или кенийский клещевой тиф (Kenya tick typhus) — болезнь, близкая к южноафриканскому клещевому тифу; регистрируется в странах Восточной Африки — в Эфиопии, Кении, Уганде, Танзании, Сомали. Впервые описана в Кении в 1914 год Джилксом (Gilks), где позже была доказана риккетсиозная природа болезни и распространение возбудителя собачьим клещом Rhipicephalus sanguineus. Хейш (R. Heisch, с 1957 по 1959 год.) с соавторами установили естественную заражённость риккетсиями, которые они назвали кенийским штаммом R. conorii, ещё у 5 видов иксодовых клещей — Haemaphysalis 1еаchi, Rhipicephalus simus, Amblyomma variegatum, Rhipicephalus evertsi, Hyalomma albiparmatum. П. Ф. Здродовский и E. М. Голиневич (1958) показали серологический тождественность кенийского штамма риккетсий с R. conorii, а Белл и Стоннер (Е. Bell, Н. Stoenner, 1960) подтвердили серологический неотличимость риккетсий южноафриканского и кенийского Клещевые риккетсиозы от возбудителя марсельской лихорадки. Риккетсии были выделены также и у 7 видов диких грызунов — Rattus rattus, Anvicanthis nilotus, Mastomys natalensis, Otomys angoniensis, Lemniscomys striatus, Acthomys kaiseri, Lophuromys rhabto.

Клинически болезнь протекает наподобие марсельской лихорадки — начинается остро, выявляются первичный аффект, регионарный лимфаденит и пятнисто-папулезная сыпь. В результате выявления этиологические, иммунологический и клинические, сходства и ввиду разнообразия источников и переносчиков риккетсий в различных эндемических очагах все Клещевые риккетсиозы Африки принято рассматривать как территориально-эндемические варианты марсельской лихорадки с соответствующей тактикой диагностики, лечения и профилактики.

Австралийский клещевой риккетсиоз (синонимы: квинслендский клещевой тиф, северо-австралийский клещевой сыпной тиф, ixodorickettsiosis australiensis) — острая инф. болезнь риккетсиозной природы, передающаяся через иксодовых клещей и протекающая с лихорадкой, первичным аффектом, регионарным лимфаденитом, лимфаденопатией и пятнисто-папулезной сыпью.

Краткий исторический очерк. В 1946 год Броди (J. Brody) описал на С. штата Квинсленд в Австралии случай болезни, которая по особенностям клиники и серологический данным была отнесена к клещевому тифу. В этом же году Эндрю (R. Andrew) с соавторами выделили 2 штамма риккетсий от заболевших после укуса клещей. В 1950 год Филип (С. В. Philip) назвал возбудителя R. australis. В 1948 год Стритен (J. Streeten) с соавторами, а в 1955 год и Нилсон (G. Neilson) сообщили об отдельных случаях болезни и в южном Квинсленде.

Географическое распространение. Болезнь регистрируется с 1946 год как в северный, так и в южный районах Австралийского штата Квинсленд.

Этиология. Возбудителем является R. australis, способный и к внутриклеточному, и к внутриядерному паразитированию. С помощью специфических иммуно л. тестов этот вид риккетсий дифференцируется от других возбудителей, в частности от R. rickettsii, R. conorii и С. burnetii. Лакмен (D. Lackman, 1965) с соавторами показали близость возбудителя австралийского клещевого риккетсиоза к R. acari.

Эпидемиология. Допускается, что источником инфекции могут быть местные зверьки — коротконосый и длинноносый бэндикот, опоссум, рыжая крыса кенкуру, а переносчиками—предположительно иксодовые клещи Ixodes holocyclus и Haemaphysalis humerosa. Заболеваемость среди людей всегда спорадическая.

Патогенез и патологическая анатомия не изучены.

Иммунитет стойкий, гомологичный и преходяще гетерологичный к другим видам риккетсий.

Клиническая картина. После инкубационного периода (7— 10 дней) болезнь развивается остро с общей слабостью и постепенно нарастающей головной болью обычно диффузного характера. Первичный аффект отмечается у большинства больных и сопровождается регионарным лимфаденитом и лимфаденопатией. Лимф, узлы болезненны при пальпации. Лихорадка умеренная, постоянного или перемежающегося характера, снижается по типу лизиса. Длительность её 2—12 дней. Одним из постоянных симптомов является розеолезно-папулезная сыпь, которая появляется в первые 6 дней болезни. Она различна по размерам, цвету и распространению. Отдельные элементы бывают дискретными, но могут быть и сливными (не часто). Сыпь распространяется на туловище, но может быть также на лице, ладонях и подошвах. Исчезает она с началом выздоровления. Осложнения не описаны.

|  |  |

|  |  |