Сенсибилизация лимфоцитов на инфекционные антигены

Большинство хемотаксических факторов действуют одинаково и на нейтрофилы, и на макрофаги. Однако некоторые имеют преимущественную направленность. Так, продукты распада коллагена более аттрактивны для макрофагов, тогда как факторы, секретируемые альвеолярными макрофагами, предпочтительны для нейтрофилов. Стафилококки и стрептококки преимущественно стимулируют образование нейтрофилов, а сальмонеллы и туберкулезные бациллы — макрофагов. Бактериальные продукты сами являются хемоаттрактантами и, кроме того, активируя комплемент, генерируют другие хемоаттрактанты. Хемотаксическими свойствами обладают и продукты деградации фибрина, оксидицированные липиды, продукты активированных лимфоцитов.

Сенсибилизированные Т-лимфоциты реагируют на антигены продукцией факторов, хемотаксичных для моноцитов. Посредством этого мононуклеарные фагоциты могут быть рекрутированы в участок замедленной гиперчувствительности. Хемоаттрактанты в высоких концентрациях имеют способность иммобилизировать клетку. Эти факторы снижают эмиграцию и ведут к накапливанию лейкоцитов в очаге поражения.

Одним из важнейших механизмов, с помощью которого реализуется главная цель фагоцитоза — киллинг, является так называемый кислородный взрыв. Вслед за поглощением микроорганизмов или других частиц нейтрофилами или макрофагами, а иногда и без поглощения объекта фагоцитоза, потребление кислорода фагоцитирующими клетками возрастает в 10-15 раз. Показано, что нарастание метаболизма кислорода идет по пути глюкозомонофосфатного шунта.

Во время поглощения частицы лейкоциты генерируют большое количество супероксида, который диффундирует из лейкоцита в экстра- целлюлярную среду, где его присутствие может быть обнаружено путем редукции цитохрома С или нитросинего тетразолия. Эксперименты показали, что супероксид вначале генерируется в точке контакта частицы с плазматической мембраной фагоцита. Когда поглощение закончено, редукция нитросинего тетразолия наблюдается только вокруг фагоцитирующей вакуоли. Две молекулы супероксида могут взаимодействовать: одна передает электрон другой, в результате образуется двухэлектронный редуцирующий продукт — пероксид.

Такая дисмутация может происходить спонтанно, однако значительно интенсивнее реакция идет в присутствии фермента супероксиддисмутазы. Перекись водорода Н2Ог обладает микробицидной активностью и в присутствии ионов галогена и миелопероксидазы может генерировать галогеновые радикалы, которые имеют сильные микробицидные свойства.

Поскольку киллинг многих организмов фагоцитами неэффективен в анаэробных условиях, а лейкоциты от больных хроническим грану- лематозом не обнаруживают респираторного взрыва за последующим фагоцитозом и дефектны в микробицидной способности, весьма вероятно, что реактивные продукты кислорода прямо вовлекаются в процесс киллинга. Но это, по-видимому, не единственный его механизм. В частности, некоторые микробы могут быть убиты лейкоцитами при анаэробных условиях, т. е. киллинг не зависит от наличия кислорода.

Дефекты опсонизации: утрата способности присоединения к Fc-IgG-рецепторам потеря способности присоединения к СЗ-рецепторам Дефект внутриклеточного киллинга Дефект образования гипоксических продуктов СЬ

По способу получения различают активную С. и пассивную (пассивный перенос). Активная С. развивается при искусственном введении или естественном попадании аллергена (см.) в организм. Пассивную С. наблюдают после введения интактному реципиенту сыворотки крови или лимфоидных клеток от активно сенсибилизированного донора. Если возникает С. плода, то такую С. называют внутриутробной. С. может быть моновалентной — при повышении чувствительности к одному аллергену и поливалентной — при С. ко многим аллергенам. Перекрестной С. называют повышение чувствительности сенсибилизированного организма к другим антигенам, имеющим общие детерминанты с аллергеном, вызвавшим С.

В зависимости от хим. природы, физического состояния и количества попавшего в организм аллергена, а также от реактивности организма в его реакцию на аллерген будут включаться различные иммунные механизмы. Это различие находит выражение в особенностях образующихся антител (см.) — их преимущественной принадлежности к тому или иному классу или подклассу иммуноглобулинов (см.) и их титрах, а также в образовании сенсибилизированных лимфоцитов (см.). Так, напр., слабые антигены (пыльца растений, домашняя пыль, перхоть и шерсть животных) вызывают преимущественное образование реагинов (см. Антитела аллергические). На корпускулярные нерастворимые аллергены (клетки тканей, бактерии, споры грибов и др.) организм реагирует чаще всего образованием антител, приводящих к включению цитотоксическнх механизмов и (или) появлению сенсибилизированных лимфоцитов. Растворимые аллергены (антитоксические сыворотки, гамма -глобулины, продукты лизиса бактерий и др.), особенно в больших количествах, вызывают появление антител, участвующих в образовании иммунных комплексов и эффектах преципитации.

Влияние реактивности организма (см.) на функцию иммунной системы реализуется несколькими путями. Во-первых, иммунный ответ на каждый антиген детерминирован генетически. От особенностей функционирования структурных генов, контролирующих синтез иммуноглобулинов (см.), зависит класс, подкласс, аллотип и идиотип образующихся антител. Iг-гены — гены иммунного ответа— определяют интенсивность иммунного ответа по количеству образующихся антител и (или) выраженности аллергической реакции замедленного типа, опосредуемой сенсибилизированными лимфоцитами. Так, напр., есть индивидуумы, к-рые отвечают избыточным образованием IgE-антител на нек-рые слабые антигены (пыльцу растений, перхоть и др.). Конкретный механизм избыточного образования IgE-антител связывают, в частности, с недостаточной активностью соответствующих Т-клеток-супрессоров. Во-вторых, на иммунный ответ влияет состояние барьерных функций кожи и слизистых оболочек, к-рое определяет возможность поступления в организм многих экзогенных аллергенов. Напр., дефицит секреторного IgA способствует проникновению через слизистые оболочки аллергена, что приводит к образованию реагинов. В-третьих, состояние регуляторных систем, влияя на межклеточные взаимодействия в процессе иммунного ответа, на циркуляцию клеток и т. д., оказывает модулирующее влияние на характер иммунного ответа. Именно от этих факторов зависит образование сенсибилизированных лимфоцитов, вид антител, их титр и тем самым особенность аллергической реакции.

Все это вместе взятое дало основание для выделения следующих четырех типов С., из к-рых первые три связаны с особенностями образующихся антител, а четвертый — с образованием сенсибилизированных лимфоцитов.

С. при цитотоксическом типе аллергии стала предметом внимания исследователей с 1898 г., когда впервые в эксперименте введением эритроцитов животного одного вида в организм животного другого вида были получены гемолизины. Значительный вклад в развитие учения о цитотоксинах (см.) внесли отечественные ученые. В 1901 г. И. И. Мечников создал учение о клеточных ядрах (цитотоксинах), Е. С. Лондон сформулировал признаки, отличающие цитотоксины от хим. веществ, оказывающих токсическое действие на клетки; А. А. Богомолец в 1908 г. получил супрареноцитотоксическую сыворотку, а в 1925 г. под его руководством была получена антиретикулярная цитотоксичсская сыворотка (см.), к-рая нашла применение в леч. практике. Во всех этих исследованиях были получены цитотоксические антитела на антигены гомологичных или гетерологичных клеток. У людей механизм аллергии цитотоксического типа может включаться при попадании в организм изоантигенов, напр, при переливании крови, при гемолитической болезни новорожденных. В последнем случае мать, отрицательная по резус-антигену (см. Резус-фактор), во время родов или реже во время беременности при повреждениях плаценты сенсибилизируется эритроцитами резус-положительного плода, что приводит к образованию у нее антирезусных антител, к-рые относятся гл. обр. к IgG и свободно проходят через плаценту. Было также установлено, что цитотоксические антитела могут образовываться и к клеткам собственных тканей в тех случаях, если клетки получают аутоаллергенные свойства. Причины приобретения клетками аутоаллергенных свойств весьма разнообразны. Большую роль в этом процессе играет действие на клетки различных хим. веществ, чаще всего лекарственных средств, попадающих в организм и способных изменять антигенную структуру клеточных мембран за счет конформационных изменений молекул антигенов, повреждения клеточной мембраны и появления скрытых (репрессированных) антигенных детерминант, образования комплексов аллергенов с клеточной мембраной, в к-рых лекарственное или другое хим. вещество играет роль гаптена. Аналогичное действие на клетку могут оказывать лизосвмные ферменты нейтрофилов, выделяющиеся при фагоцитозе, а также бактериальные ферменты, вирусы. Во всех этих случаях антитела относятся гл. обр. к IgG или IgM. Механизмы реализации цитотоксического действия различны. В одних случаях оно связано с активацией комплемента (см.) так наз. комплементоопосредованная цитотоксичность. В других случаях включается так наз. антителозависимая клеточноопосредованная цитотоксичность. При этом антитела фиксируются на клетках-мишенях. Через Fc-конец своей молекулы они связываются с Fc-рецепторами различных клеток (К-клеток, моноцитов, нейтрофилов). Эти клетки и осуществляют цитотоксическое действие. Включение того или иного механизма цитотоксического типа аллергий зависит от характера и свойств образовавшихся антител, т. к. именно с ними связана способность присоединять комплемент, соединяться с Fc-рецепторами различных клеток. Так, напр., IgM, IgG1, IgG3 хорошо фиксируют комплемент, у IgG2 эта способность менее выражена, a IgG4 и IgE не фиксируют его вообще. С. при цитотоксическом типе аллергии играет существенную роль в нек-рых случаях лекарственной аллергии, в развитии ряда аутоаллергических (аутоиммунных) процессов (см. Аутоаллергические болезни).

С. при аллергии типа Артюса (повреждение иммунным комплексом) вызывается введением в организм больших количеств растворимого аллергена. Он вызывает образование антител, к-рые могут относиться к разным классам иммуноглобулинов, однако чаще всего они относятся к иммуноглобулинам классов IgG и IgM. Эти антитела называют также преципитирующими за их способность при соединении с соответствующим антигеном образовывать in vitro преципитат. В организме человека постоянно идут иммунные реакции с образованием комплекса антиген — антитело (см. Антиген — антитело реакция), т. к. в организм постоянно попадают какие-либо антигены извне или таковые образуются в самом организме. Эти реакции являются выражением защитной, или гомеостатической, функции иммунитета (см.) и не сопровождаются цитотоксическим или литическим действием. Однако при определенных условиях комплекс антиген — антитело может обладать повреждающим действием и способствовать развитию заболевания. В таких случаях говорят о том, что имела место С. Комплекс антиген — антитело может проявить повреждающее действие при следующих условиях: комплекс должен иметь определенную величину, по экспериментальным данным более 19S, что соответствует мол. весу (массе) 9•10 5 — 1•10 6 ; он должен быть образован с нек-рым избытком антигена; проницаемость сосудистой стенки должна оказаться повышенной, т. к. в этом случае комплекс антиген — антитело может откладываться в тканях. Обычно повышение проницаемости сосудистой стенки вызывается вазоактивными аминами, освобождающимися из тромбоцитов, а для этого к С. при аллергии типа Артюса должна присоединиться С. реагинового типа. С. при аллергии типа Артюса лежит в основе сывороточной болезни (см.), экзогенных аллергических альвеолитов (см.) и др.

С. при аллергии замедленного типа (син. повышенная чувствительность замедленного типа) развивается в случаях, когда в ответ на попадание в организм аллергена образуются так наз. сенсибилизированные лимфоциты (Т-эффекторы, или Т-киллеры). Они относятся к Т-популяции лимфоцитов (см. Иммунокомпетентные клетки), и их образование приводит к развитию С. замедленного типа. Соединяясь с аллергеном, эти лимфоциты вызывают аллергическую реакцию замедленного типа. Механизм С. такого типа лежит в основе развития многих инфекционно-аллергических заболеваний (см. Инфекционная аллергия), контактных дерматитов (см.) и др.

Развитие С. сопровождается изменением реактивности ряда систем и органов организма и активности нек-рых ферментных систем в течение определенного срока, что находит свое выражение в изменении чувствительности к действию различных неспецифических факторов. Так, А. Д. А до установил повышение возбудимости баро- и хеморецепторов каротидного синуса у сенсибилизированных собак, а И. А. Ходакова обнаружила у таких животных смену кортизолового типа стероидогенеза на кортикостероновый; в лаборатории Н. Д. Беклемишева установлено, что развитие С. к бактериальным антигенам у экспериментальных животных сопровождается выраженными изменениями окислительно-восстановительных процессов. Выявлено изменение чувствительности больных бруцеллезом и ревматизмом к действию физических факторов. Такое изменение чувствительности организма к действию самых различных факторов окружающей среды иногда называют неспецифической С. в отличие от специфической С., связанной с включением иммунных механизмов в ответ на данный аллерген.

Для выявления С. используют различные методы, к-рые применяются in vivo и in vitro. К методам in vivo относятся кожные пробы (см.). С. при реагиновом типе аллергии выявляется всеми видами кожных проб. Для нее характерно развитие уртикарной реакции (волдырь, иногда с псевдоподиями, окруженный зоной гиперемии) в первые 15— 20 мин. после введения аллергена в кожу. С. при аллергии типа Артюса выявляется при внутрикожном введении аллергена; реакция развивается через 4—6 час., место введения аллергена имеет вид очага воспаления. С. при замедленном типе аллергии выявляется внутрикожными и аппликационными пробами; реакция развивается через 24—48 час. С. при реагиновом типе аллергии выявляют при помощи реакции Прауснитца — Кюстнера (см. Прауснитца — Кюстнера реакция). Различными провокационными пробами (см.) можно успешно выявить С. при реагиновом типе аллергии и С. при аллергии типа Артюса; несколько труднее т. о. выявить замедленный тип сенсибилизации. Н. Д. Беклемишев считает, что лихорадка, появляющаяся после внутривенного введения бактериального аллергена, свидетельствует о С., характер-. ной для аллергии замедленного типа, т. к. аллерген, соединяясь с сенсибилизированными лимфоцитами, вызывает выделение определенных лимфокинов, к-рые стимулируют образование эндогенных пирогенов.

Широко используются многочисленные лаб. методы выявления С. in vitro. Нек-рые из них позволяют выявить С. безотносительно к ее типу, напр, реакция бластотрансформации лимфоцитов (см.), тест ППН (см. Лейкоцитарные тесты). С помощью других лаб. методов выявляется преимущественно определенный тип С. Так, напр., С. при реагиновом типе аллергии диагностируется с помощью радиоаллергосорбентного метода (см.) и реакции Шультца — Дейла (см. Шультца — Дейла реакция) и др.; С. при цитотоксическом типе аллергии — с помощью реакции Кумбса (см. Кумбса реакция) и реакции Штеффена (см. Штеффена реакция); С. при аллергии типа Артюса — различными способами определения иммунных комплексов и преципитир у тощих антител; С. при аллергии замедленного типа определяют методом торможения миграции ;макрофагов (см.) или торможения миграции лейкоцитов, по образованию лихмфотоксинов и других лимфокинов. Диагностическая ценность этих методов не равнозначна. Их применение определяется задачами исследования и характером процесса.

Профилактика сенсибилизации

Общие принципы профилактики С. сводятся к уменьшению поступления в организм различных аллергенов и ликвидации условий, способствующих С. Для этого необходимы постоянное совершенствование схем проведения прививок и повышение качества используемых препаратов, рациональное ограничение использования гетерологичных антитоксических сывороток, особенно противостолбнячных, и замена их, где это возможно, на гомологичные гамма-глобулины, ограничение бесконтрольного приема лекарственных средств, проведения санации очагов хрон. инфекции, соблюдение правил гигиены в быту, ограничивающих поступление в организм пылевых и других аллергенов, совершенствование технологических процессов в целях ограничения действия на организм промышленных аллергенов. Особое внимание должно быть уделено выявлению детей с дефицитом секреторного IgA и другими иммунодефицитными состояниями, способствующими развитию С. (см. Иммунологическая недостаточность), и коррегирующей терапии.

Библиография: Адо А. Д. Антигены как чрезвычайные раздражители нервной системы, М., 1952, библиогр.; он же, Общая аллергология, М., 1978; Беклемишев Н. Д. Инфекционная аллергия, Алма-Ата, 1968; Беклемишев Н. Д. и Суходоева Г. С. Аллергия к микробам в клинике и эксперименте, М., 1979, библиогр.; Гущин И. С. Об элементах биологической целесообразности аллергической реактивности, Пат. физиол. и эксперим. тер., в. 4, с. 3, 1979, библиогр.; Пыцкий B. И. Кортикостероиды и аллергические процессы, М., 1976; Coombs R. R. А. a. Gell Р. G. Н. Classification of allergic reactions responsible for clinical hypersensitivity and disease, в кн.: Clin, aspects immunol., ed. by P. G. H. Gellj a. o., p. 761, Oxford a. o., 1975.

IgM

IgG

Образование избытка иммунных комплексов → Отложение иммунных комплексов на базальных мембранах, эндотелии и в соединительнотканной строме → Активация антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности → Запуск иммунного воспаления

IV. клеточно-опосредованный (ГЗТ)

Т-лимфоциты

Сенсибилизация Т-лимфоцитов → Активация макрофага → Запуск иммунного воспаления

Кожно-аллергическая проба, контактная аллергия, белковая аллергия замедленного типа

№ 65 Механизмы гиперчувствительности замедленного типа. Клинико-диагностическое значение.

К аллергическим реакциям относят два типа реагирования на чужеродное вещество: гиперчувствительность немедленного типа (ГНТ) и гиперчувствительность замедленного типа (ГЗТ). К ГНТ относятся аллергические реакции, проявляющиеся уже через 20—30 мин после повторной встречи с антигеном, а к ГЗТ — реакции, возникающие не ранее чем через 24—48 ч. Механизм и клинические проявления ГНТ и ГЗТ различны. ГНТ связана с выработкой антител, а ГЗТ — с клеточными реакциями.

ГЗТ впервые описана Р. Кохом (1890). Эта форма проявления не связана с антителами, опосредована клеточными механизмами с участием Т-лимфоцитов. К ГЗТ относятся следующие формы проявления: туберкулиновая реакция, замедленная аллергия к белкам, контактная аллергия.

В отличие от реакций I, II и III типов реакции IV типа не связаны с антителами, а обусловлены клеточными реакциями, прежде всего Т-лимфоцитами. Реакции замедленного типа могут возникать при сенсибилизации организма:

1. Микроорганизмами и микробными антигенами (бактериальными, грибковыми, протозойными, вирусными); 2. Гельминтами; 3. Природными и искусственно синтезированными гаптенами (лекарственные препараты, красители); 4. Некоторыми белками.

Следовательно, реакция замедленного типа может вызываться практически всеми антигенами. Но наиболее ярко она проявляется на введение полисахаридов, низкомолекулярных пептидов, т. е. малоиммуногенных антигенов. При этом реакцию вызывают малые дозы антигенов и лучше всего при внутрикожном введении.

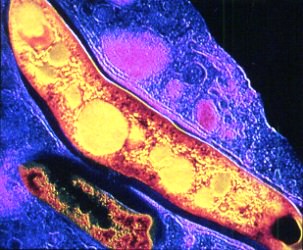

Механизм аллергической реакции этого типа состоит в сенсибилизации Т-лимфоцитов-хелперов антигеном. Сенсибилизация лимфоцитов вызывает выделение медиаторов, в частности интерлейкина-2, которые активируют макрофаги и тем самым вовлекают их в процесс разрушения антигена, вызвавшего сенсибилизацию лимфоцитов. Цитотоксичность проявляют также и сами Т-лимфоциты. О роли лимфоцитов в возникновении аллергий клеточного типа свидетельствуют возможность передачи аллергии от сенсибилизированного животного несенсибилизированному с помощью введения лимфоцитов, а также подавление реакции при помощи антилимфоцитарной сыворотки.

Морфологическая картина при аллергиях клеточного типа носит воспалительный характер, обусловленный реакцией лимфоцитов и макрофагов на образующийся комплекс антигена с сенсибилизированными лимфоцитами.

Аллергические реакции клеточного типа проявляются в виде туберкулиновой реакции, замедленной аллергии к белкам, контактной аллергии.

Туберкулиновая реакция возникает через 5—6 ч после внутрикожного введения сенсибилизированным туберкулезной палочкой животным или человеку туберкулина, т. е. антигенов туберкулезной палочки. Выражается реакция в виде покраснения, припухлости, уплотнения на месте введения туберкулина. Сопровождается иногда повышением температуры тела, лимфопенией. Развитие реакции достигает максимума через 24—48 ч. Туберкулиновая реакция используется с диагностической целью для выявления заболеваний туберкулезом или контактов организма с туберкулезной палочкой.

Замедленная аллергия возникает при сенсибилизации малыми дозами белковых антигенов с адъювантом, а также конъю-гатами белков с гаптенами. В этих случаях аллергическая реакция возникает не раньше чем через 5 дней и длится 2—3 нед. Видимо, здесь играют роль замедленное действие конъюгированных белков на лимфоидную ткань и сенсибилизация Т-лимфо-цитов.

Контактная аллергия возникает, если антигенами являются низкомолекулярные органические и неорганические вещества, которые в организме соединяются с белками, образуя конъюга-ты. Конъюгированные соединения, выполняя роль гаптенов, вызывают сенсибилизацию. Контактная аллергия может возникать при длительном контакте с химическими веществами, в том числе фармацевтическими препаратами, красками, косметическими препаратами (губная помада, краска для ресниц). Проявляется контактная аллергия в виде всевозможных дерматитов, т. е. поражений поверхностных слоев кожи.

Значение. Все реакции гиперчувствительности, в том числе и ГЗТ имеют большое значение. Их механизмы лежат в основе воспаления, которое способствует локализации инфекционного агента или иного антигена в пределах определённых тканей и формированию полноценной иммунной реакции защитного характера.

№ 66 Аллергические пробы, их сущности, применение.

Аллергические пробы - биологические реакции для диагностики ряда заболеваний, основанные на повышенной чувствительности организма, вызванной аллергеном.

При многих инфекционных заболеваниях за счет активации клеточного иммунитета развивается повышенная чувствительность организма к возбудителям и продуктам их жизнедеятельности. На этом основаны аллергические пробы, используемые для диагностики бактериальных, вирусных, протозойных инфекций, микозов и гельминтозов. Аллергические пробы обладают специфичностью, но нередко они бывают положительными у переболевших и привитых.

Все аллергические пробы подразделяют на две группы — пробы in vivo и in vitro.

К первой группе

Аллергические пробы in vitroоснованы на выявлении сенсибилизации вне организма больного. Их применяют тогда, когда по тем или иным причинам нельзя произвести кожные пробы, либо в тех случаях, когда кожные реакции дают неясные результаты.

Для проведения аллергических проб используют аллергены — диагностические препараты, предназначенные для выявления специфической сенсибилизации организма. Инфекционные аллергены, используемые в диагностике инфекционных заболеваний, представляют собой очищенные фильтраты бульонных культур, реже взвеси убитых микроорганизмов или АГ, выделенные из них.

Кожные пробы.Инфекционные аллергены вводят, как правило, внутрикожно или накожно, путем втирания в скарифицированные участки кожи. При внутрикожном способе в среднюю треть передней поверхности предплечья специальной тонкой иглой вводят 0,1 мл аллергена. Через 28 — 48 ч оценивают результаты реакции ГЗТ, определяя на месте введения размеры папулы.

Неинфекционные аллергены (пыльца растений, бытовая пыль, пищевые продукты, лекарственные и химические препараты) вводят в кожу уколом (прик-тест), накожно путем скарификации и втирания или внутрикожной инъекцией разведенного раствора аллергена. В качестве отрицательного контроля используют ИХН, в качестве положительного — раствор гистамина. Результаты учитывают в течение 20 мин (ГНТ) по величине папулы (иногда до 20 мм в диаметре), наличию отека и зуда. Внутрикожные пробы ставят в случае отрицательного или сомнительного результата прик-теста. По сравнению с последним, дозу аллергена уменьшают в 100-5000 раз.

Кожные пробы на наличие ГЗТ широко применяют для выявления инфицированности людей микобактериями туберкулеза (проба Манту), возбудителями бруцеллеза (проба Бюрне), лепры (реакция Митсуды), туляремии, сапа, актиномикоза, дерматомикозов, токсоплазмоза, некоторых гельминтозов и др.

Пробы in vitro. Эти методы исследования безопасны для больного, достаточно чувствительны, позволяют количественно оценить уровень аллергизации организма.

В настоящее время разработаны тесты для определения сенсибилизации, основанные на реакциях Т- и B-лимфоцитов, тканевых базофилов, выявлении общих специфических IgE в сыворотке крови и др. К ним относятся реакции торможения миграции лейкоцитов и бласттрансформации лимфоцитов, специфическое розеткообразование, базофильный тест Шелли, реакция дегрануляции тканевых базофилов, а также аллергосорбентные методы (определение специфических IgE в сыворотке крови).

Реакция торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ).РТМЛ основана на подавлении миграции моноцитов и других лейкоцитов под действием медиаторов, вырабатываемых сенсибилизированными лимфоцитами, в присутствии специфического аллергена.

Реакция бласттрансформации лимфоцитов (РБТ).В основе этой реакции лежит способность нормальных лимфоцитов периферической крови вступать в митоз и превращаться в бластные формы при культивировании их in vitro под действием специфических факторов — аллергенов и неспецифических стимуляторов митогенеза — митогенов (фитогемагглютинин, конканавалин А, липополисахариды и другие вещества).

Реакция специфического розеткообразования.Розетки — характерные образования, возникающие in vitro в результате прилипания эритроцитов к поверхности иммунокомпетентных клеток. Розеткообразование может происходить спонтанно, поскольку Т-лимфоциты человека содержат рецепторы к эритроцитам барана. Спонтанное розеткообразование здоровых людей составляет 52 — 53% и служит показателем функционального состояния Т-лимфоцитов. Этот феномен воспроизводится также и в том случае, если используют эритроциты, на которых фиксированы соответствующие аллергены.

Реакция дегрануляции тканевых базофилов.Методика основана на том, что под действием аллергена происходит дегрануляция тканевых базофилов крысы, предварительно сенсибилизированных цитофильными AT из сыворотки крови больного.

Базофильный тест Шелли.Известно, что базофильные гранулоциты человека или кролика также дегранулируются в присутствии сыворотки больного и аллергена, к которому чувствителен данный пациент.

Определение антител класса IgE in vitro. Лабораторная диагностика заболеваний, в основе которых лежит ГНТ, основана на определении аллергенспецифических IgEанти-IgE. При использовании радиоактивной метки метод носит название радиоаллергосорбентного теста (PACT), но чаще в качестве метки используют фермент или флюоресцирующее вещество (ФАСТ). Время анализа — 6 — 7 часов. Принцип метода: фиксированный на твердой основе известный аллерген инкубируют с сывороткой крови больного; находящиеся в сыворотке специфические IgEанти-IgE связываются с аллергеном и, таким образом, остаются фиксированными на основе и могут вступать в специфическое взаимодействие с добавляемыми мечеными анти-IgE.

№ 67 Гиперчувствительностъ немедленного типа. Механизмы возникновения, клиническая значимость.

Гиперчувствительность немедленного типа (ГНТ) — гиперчувствительность, обусловленная антителами (IgE, IgG, IgM) против аллергенов. Развивается через несколько минут или часов после воздействия аллергена: расширяются сосуды, повышается их проницаемость, развиваются зуд, бронхоспазм, сыпь, отеки. Поздняя фаза ГНТ дополняется действием продуктов эозинофилов и нейтрофилов.

К ГНТ относятся I, II и III типы аллергических реакций (по Джеллу и Кумбсу): I тип — анафилактический, обусловленный главным образом действием IgE; II тип — цитотоксический, обусловленный действием IgG, IgM; III тип — иммунокомплексный, развивающийся при образовании иммунного комплекса IgG, IgM с антигенами. В отдельный тип выделяют антирецепторные реакции.

Читайте также: