Туберкулез и микобактериальная инфекция

1. Как классифицируются микобактерии?

Обширная таксономическая работа была проведена в целях классификации более чем 40 видов микобактерии. В 1950-х гг. Раньон классифицировал атипичные микобактерии, основываясь на скорости их роста, способности вырабатывать пигмент и характеристиках колоний. Микобактерии делятся также на облигатные для человека возбудители — передаваемые при непосредственном контакте человека с человеком, факультативные — обнаруживаемые в окружающей среде, и непатогенные. Классификация патогенных микобактерии

| M. xenopi | X |

| М. ulcerans | X |

| Быстро растущие — группа IV по Раньону (рост в течение 7 дней) | |

| М. fortuitum | X |

| М. chelonei ssp.abscessus | X |

| М. chelonei ssp. chelonei | X |

2. Что характерно для окраски микобактерий?

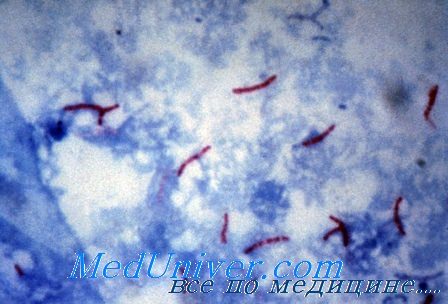

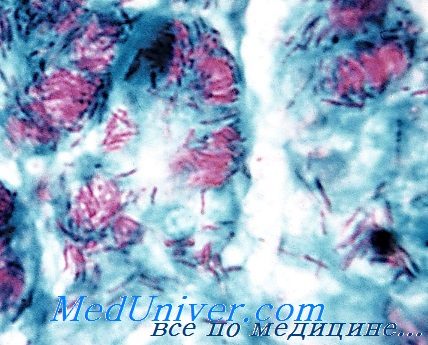

Микобактерии — это аэробные не образующие спор неподвижные бациллы с большим содержанием липидов в клеточной стенке. Наиболее важной чертой окраски микобактерий является кислотоустойчивость, которую относят за счет способности задерживать карболовый фуксин после промывания кислотой или спиртом. Таким же свойством обладают Nocardia, Rhodococcus и, в меньшей степени, Corynebacterium.

3. Назовите три микобактерий туберкулезного комплекса.

Это М. tuberculosis, М. bovis и М. africanum. В особых условиях аттенуированный штамм М. bovis (бацилла Кальметта-Герена (БЦЖ), также способен вызывать заболевание. Туберкулезом чаще всего поражаются легкие, но инфицированным может оказаться любой орган, в т. ч. кожа. Кожный туберкулез характеризуется широким спектром поражений, зависящим от пути передачи, вирулентности микроорганизма и иммунного статуса макроорганизма. Вульгарная (туберкулезная) волчанка и скрофулодерма, редкие сами по себе, являются двумя наиболее часто встречаемыми формами кожного туберкулеза. Классификация туберкулеза кожи