Есть ли нервные окончания в роговице

Глазное яблоко имеет шаровидную форму. БОльшая часть его поверхности покрыто склерой – плотной соединительной оболочкой. Она выполняет опорную и защитную функции. В передней части глаза склера переходит в прозрачную роговицу, которая занимает 1/6 поверхности глазного яблока и берёт на себя основную функцию преломления световых лучей. Именно она является той оптической средой, свойства которой определяют остроту зрения. Оптическая сила роговицы составляет 44 диоптрии.

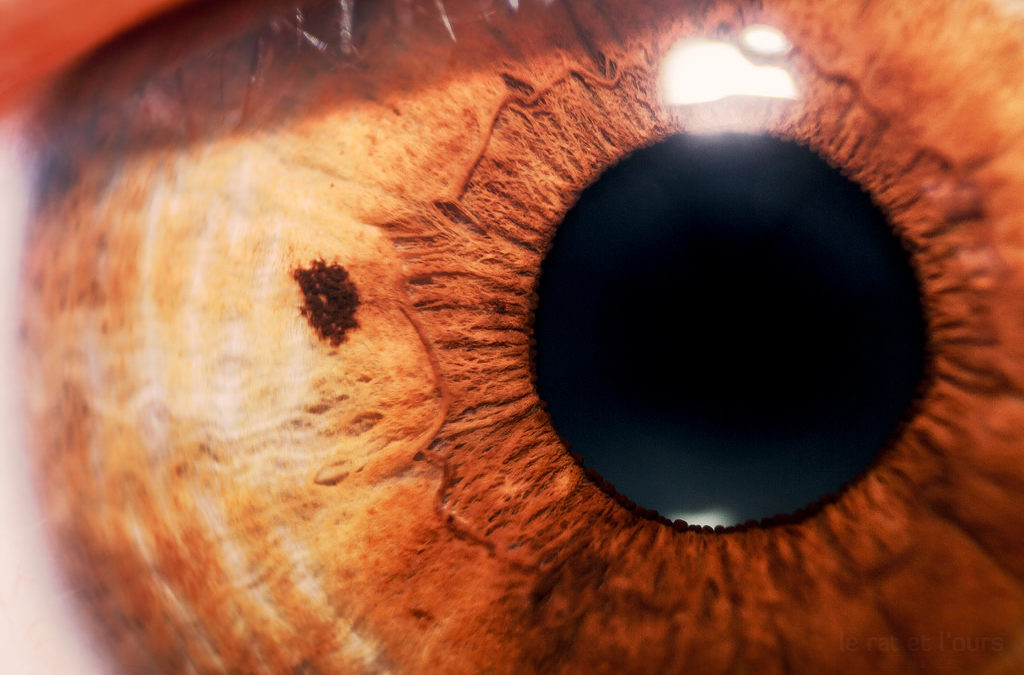

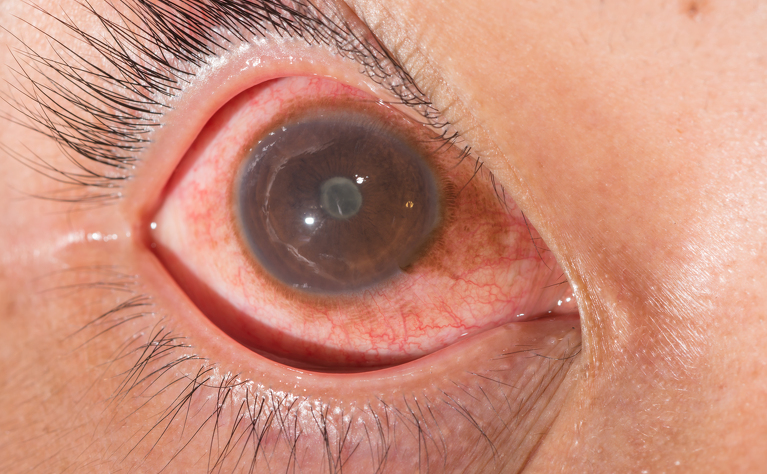

В норме роговица представлена прозрачной бессосудистой тканью. Она содержит строго определённое количество воды и имеет упорядоченную структуру. Здоровая роговица не только прозрачная, но и гладкая, блестящая. Она имеет сферическую форму и обладает высокой чувствительностью.

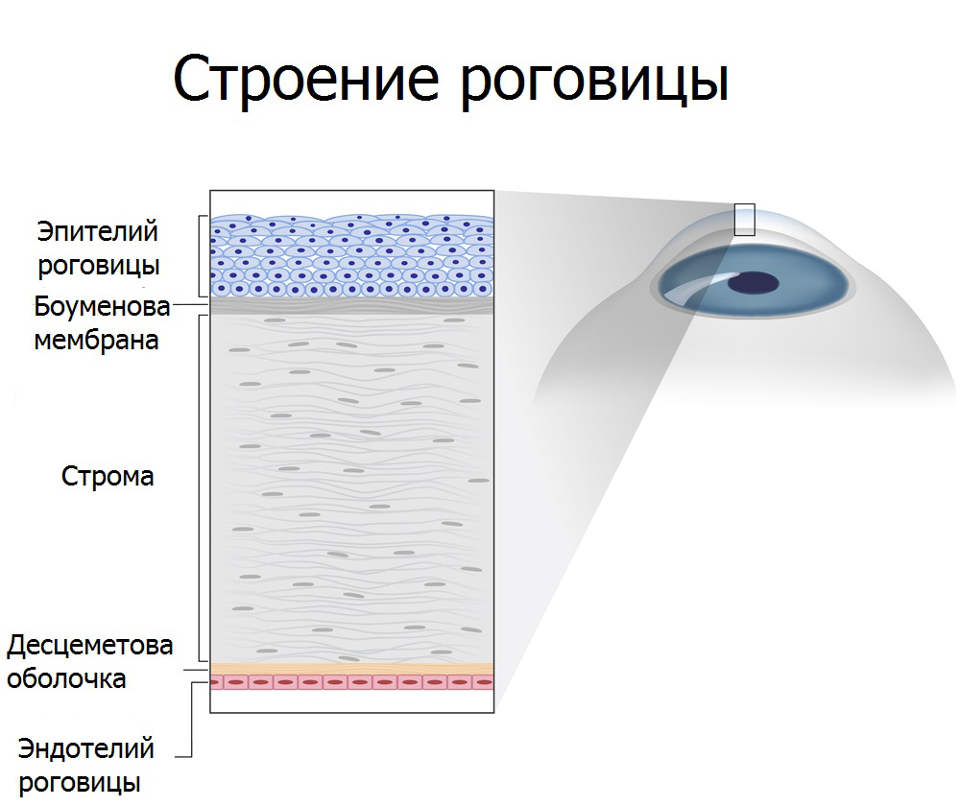

Строение роговицы

Средние размеры роговицы таковы: 11,5 мм по вертикали, 12 мм по горизонтали. Толщина роговичного слоя варьирует от 500 микрон в центре до 1 мм на периферии. В строении роговицы различают пять слоёв: передний эпителий, боуменова оболочка, строма, десцеметова оболочка, эндотелий.

Передний эпителиальный слой является оболочкой, которой свойственно быстрое восстановление. Она не подвержена ороговению, и на ней не образуются рубцы. Передний эпителиальный слой выполняет функцию защиты и быстро регенерируется.

Боуменова оболочка (мембрана) – это бесклеточный слой, который при повреждении образует рубцы.

Строма роговицы состоит из определённым образом ориентированных коллагеновых волокон. Этот слой занимает 90% всей толщины роговицы. Его межклеточное пространство заполнено хондроитинсульфатом и кератансульфатом.

Десцеметова оболочка состоит из тончайших коллагеновых волокон и представляет собой базальную мембрану эндотелия. Этот слой препятствует распространению инфекции внутрь глаза.

Эндотелий хоть и является монослоем клеток гексагональной формы, выполняет ряд важнейших функций. В частности, этот слой участвует в питании роговицы и поддерживает стабильность её состояния при изменениях внутриглазного давления. К сожалению, эндотелий совершенно лишён способности к регенерации, поэтому с возрастом число клеток этого слоя уменьшается и он истончается.

Иннервация роговицы происходит на окончаниях первой ветви тройничного нерва.

Роговица окружена сетью кровеносных сосудов. Её питание обеспечивается капиллярами, влагой передней камеры, нервными окончаниями и слёзной плёнкой.

Роговичный рефлекс и защитные функции роговицы

Функция оптического преломления делает роговицу первой ступенью в работе всей зрительной системы. Однако помимо этого, как и склера, эта часть оболочки глазного яблока защищает его от внешней среды. При этом именно роговица принимает на себя всевозможные воздействия извне (пыль, ветер, влагу, перепады температур).

Чрезвычайная чувствительность обеспечивает надёжную защиту не только более глубоких структур глаза, но и самой роговицы. Малейшее раздражение, испуг или промелькнувшая перед глазом частица, вызывают безусловный рефлекс – моргание, сочетающееся со слезотечением. Таким образом роговица сама себя защищает от повреждения, яркого света и других нежелательных воздействий. При моргании глаз закатывается под веком наверх и происходит слезовыделение, смывающее возможные частицы пыли к уголку глаза.

Заболевания роговицы и их симптомы

- Отклонение изгиба роговицы в сторону большей крутизны свойственно для близорукости.

- При дальнозоркости роговица имеет более уплощённую форму, чем таковая в норме.

- Для астигматизма свойственны нарушения формы роговицы в различных плоскостях.

- Мегалокорнеа и микрокорнеа – врожденные аномалии формы роговицы.

- Образование инфильтратов. Инфильтраты возникают в результате активного воспаления и являются участками роговицы, вовлечёнными в этот процесс. Они могут образовываться от механических повреждений (например, при ношении линз) или иметь инфекционный генез.

- Отёк стромы. При развитии отёка стромы наблюдается её утолщение и потеря прозрачность. Строма может отекать при кератитах, кератоконусе, повреждении эндотелия, дистрофии Фукса, а также после оперативного вмешательства на глазах.

- Васкуляризация (врастание сосудов). В норме роговица представляет собой бессосудистую ткань. Сосуды могут врастать в её слои вследствие перенесённых воспалительных заболеваний.

- Разрывы могут быть следствием травм роговицы или возникать как осложнение кератоконуса.

- Складки чаще всего образуются как результат хирургического травмирования.

Методы диагностики роговицы

Роговица изучается с целью выявления возможных повреждений её слоёв, а также для оценки её кривизны как возможной причины снижения остроты зрения. Проводятся следующие офтальмологические исследования:

- Биомикроскопия роговицы. Стандартный осмотр роговицы под микроскопом с подсветкой. Такая диагностика позволяет выявить большинство заболеваний, а также травмирование и изменение кривизны роговицы.

- Пахиметрия позволяет замерить толщину роговицы. Это исследование проводится с использованием ультразвука.

- Зеркальная микроскопия – исследование эндотелиального слоя методом фотографирования. При этом анализируется форма клеток и подсчитывается их количество на 1 кв. мм площади. Нормальной плотностью считается показатель 3000 клеток на 1 кв. мм.

- Кератометрия позволяет измерить кривизну передней поверхности роговицы.

- Топография роговицы – полное компьютерное исследование всей площади роговицы. Позволяет точечно проанализировать роговицу по толщине, кривизне и силе преломления.

- Микробиологические исследования направлены на изучение микрофлоры поверхности роговицы. Материал для этого исследования забирается под местной капельной анестезией.

- Биопсия роговицы целесообразна при непоказательных или малоинформативных результатах соскобов и посевов.

Основные принципы лечения заболеваний роговицы

Заболевания, обусловленные изменённой кривизной роговицы, требуют коррекции при помощи линз или очков. В тяжёлых случаях для устранения рефракционных нарушений может потребоваться хирургического лечения путём лазерной операции (ЛАСИК и его производные).

Бельма и помутнения роговицы лечатся методом сквозной или послойной кератопластики.

Инфекционные заболевания роговицы требуют антибактериальных и противовирусных препаратов в виде капель, таблеток, инъекций.

Глюкокортикоиды местного действия способствуют подавлению воспалительных процессов и препятствуют образованию рубцов (Дексаметазон и его производные).

При поверхностных травмах роговицы широко применяются средства, ускоряющие регенерацию тканей эпителия (Корнерегель, Тауфон, Солкосерил, Баларпан и т.д.).

При ряде заболеваний, сопровождающихся сухостью роговицы, показано увлажнение глаза слезозаменяющими каплями (Систейн, Хило-Комод и другие).

При кератоконусе могут применяться жесткие контактные линзы, коллагеновый кросслинкинг и имплантация инстрастромальных сегментов (колец). В более тяжелых случаях прибегают к сковзной кератопластике (пересадке роговицы).

Роговица, или роговая оболочка, - выпуклая спереди и вогнутая сзади, прозрачная, бессосудистая пластинка глазного яблока, являющаяся непосредственным продолжением склеры. Роговица у человека занимает примерно 1/6 часть наружной оболочки глаза. Она имеет вид выпукло-вогнутой линзы, место перехода ее в склеру (лимб) имеет вид полупрозрачного кольца шириной до 1 мм. Наличие его объясняется тем, что глубокие слои роговицы распространяются кзади несколько дальше, чем передние.

Диаметр роговицы является почти абсолютной константой и составляет 10±0,56 мм, однако вертикальный размер обычно на 0,5-1 мм меньше горизонтального. В центре ее толщина 450-600 мкм, а на периферии - 650-750 мкм. Этот показатель также коррелирует с возрастом: например в 20-30 лет толщина роговицы равна 0,534 и 0,707 мм, а в 71-80 лет - 0,518 и 0,618 мм.

Отличительные качества роговицы:

-

Сферична (радиус кривизны передней поверхности

7,7 мм, задней 6,8 мм)

Роговица - оптическая структура глаза, ее преломляющая сила составляет в среднем у детей первого года жизни 45D (диоптрий), а к 7 годам, как у взрослых, - около 40D. Сила преломления роговой оболочки в вертикальном меридиане несколько больше, чем в горизонтальном (физиологический астигматизм).

Размеры

- Горизонтальный диаметр у взрослых - 11 мм (у новорожденных - 9 мм).

- Вертикальный диаметр - 10 мм, у новорожденных - 8 мм.

- Толщина в центре - 0,4-0,6 мм, в периферической части - 0,8-1,2 мм.

- Радиус кривизны передней поверхности роговицы у взрослых - 7,5 мм, у новорожденных - 7 мм.

Рост роговицы осуществляется за счет истончения и растягивания ткани.

В состав роговицы входят вода, коллаген мезенхимального происхождения, мукополисахариды, белки (альбумин, глобулин), липиды, витамины. Прозрачность роговицы зависит от правильности расположения структурных элементов и одинаковых показателей их преломления, а также содержания в ней воды (в норме до 75%; увеличение воды свыше 86% ведет к помутнению роговицы).

Изменения роговицы в пожилом возрасте

- уменьшается количество влаги и витаминов,

- глобулиновые фракции белков преобладают над альбуминовыми,

- откладываются соли кальция и липиды.

В связи с этим в первую очередь изменяется область перехода роговицы в склеру - лимб: поверхностные слои склеры как бы надвигаются на роговую оболочку, а внутренние несколько отстают; роговица становится подобна стеклу, вставленному в ободок часов. В связи с обменными нарушениями образуется так называемая старческая дуга, понижается чувствительность роговицы.

-

Поверхностный слой роговицы составляет плоский многослойный эпителий, который является продолжением соединительной оболочки глаза (конъюнктивы). Толщина эпителия 0,04 мм. Этот слой хорошо и быстро регенерирует при повреждениях, не оставляя помутнений. Эпителий выполняет защитную функцию и является регулятором содержания воды в роговице. Эпителий роговицы, в свою очередь, защищен от внешней среды так называемым жидкостным, или прикорневым, слоем.

Передняя пограничная пластинка - Боуменова оболочка рыхло связана с эпителием, поэтому при патологии эпителий может легко отторгаться. Она бесструктурна, неэластична, гомогенна, имеет низкий уровень обмена, не способна к регенерации, поэтому при ее повреждении остаются помутнения. Толщина в центре - 0,02 мм, а на периферии - меньше.

Собственное вещество роговицы (строма) - толстый, прозрачный средний слой, состоящий из тонких соединительнотканных, правильно расположенных пластинок, содержащие фибриллы коллагена, в которых расположены одиночные блуждающие клетки - фибробласты и лимфоидные элементы, выполняющие защитную функцию. Они параллельны и накладываются друг на друга как страницы книги. Для лучшего их соединения в промежутках между слоями расположен мукопротеид. Строма толщиной до 0,5 мм, не имеет сосудов и состоит из примерно 200 слоев в основном коллагеновых фибрилл типа I.

Задняя пограничная эластическая пластинка (Десцеметова оболочка) это тонкий бесклеточный слой, служащий базальной мембраной эндотелию роговицы, из которого развиваются все клетки. Этот слой состоит в основном из волокон коллагена IV типа, более эластичного, чем коллаген типа I. Толщина этого слоя около 5-20 мкм, в зависимости от возраста пациента. Кпереди от десциметовой оболочки располагается очень тонкий, но довольно прочный слой Дюа, толщина которого всего 15 микрон, а нагрузочная способность от 1,5 до 2 бар давления, по данным исследований.

Температура роговицы примерно на 10°С ниже температуры тела, что обусловлено прямым контактом влажной поверхности роговицы с внешней средой, а также отсутствием в ней кровеносных сосудов. При закрытых веках температура роговицы у лимба равна 35,4 °С, а в центре 35,1 °С (при открытых веках

В связи с этим в ней возможен рост плесневых грибков с развитием специфического кератита.

Поскольку лимфатические и кровеносные сосуды отсутствуют, то питание и обмен веществ в роговице происходят путем осмоса и диффузии (за счет слезной жидкости, влаги передней камеры и перикорнеальных кровеносных сосудов).

Отсутствие сосудов в роговице восполняется обильной иннервацией, которая представлена трофическими, чувствительными и вегетативными нервными волокнами. Процессы обмена в роговице регулируются трофическими нервами, отходящими от тройничного и лицевого нервов.

Высокая чувствительность роговицы обеспечивается системой длинных цилиарных нервов (от глазничной ветви тройничного нерва), образующих вокруг роговицы перилимбальное нервное сплетение. Входя в роговицу, они теряют миелиновую оболочку и становятся невидимыми. В роговице формируется три яруса нервных сплетений - в строме, под базальной (боуменовой) мембраной и субэпителиально. Чем ближе к поверхности роговицы, тем тоньше становятся нервные окончания и более густым их переплетение. Практически каждая клетка переднего эпителия роговицы обеспечена отдельным нервным окончанием. Этим объясняются высокая тактильная чувствительность роговицы и резко выраженный болевой синдром при обнажении чувствительных окончаний (эрозии эпителия).

Высокая чувствительность роговицы лежит в основе ее защитной функции: при легком дотрагивании до поверхности роговицы и даже при дуновении ветра возникает безусловный корнеальный рефлекс - закрываются веки, глазное яблоко поворачивается кверху, отводя роговицу от опасности, появляется слезная жидкость, смывающая пылевые частицы.

Афферентную часть дуги корнеального рефлекса несет тройничный нерв, эфферентную - лицевой нерв. Потеря корнеального рефлекса происходит при тяжелых мозговых поражениях (шок, кома). Исчезновение корнеального рефлекса является показателем глубины наркоза. Рефлекс пропадает при некоторых поражениях роговицы и верхних шейных отделов спинного мозга.

Быстрая прямая реакция сосудов краевой петлистой сети на любое раздражение роговицы возникает благодаря волокнам симпатических и парасимпатических нервов, присутствующих в перилимбальном нервном сплетении. Они делятся на 2 окончания, одно из которых проходит к стенкам сосуда, а другое проникает в роговицу и контактирует с разветвленной сетью тройничного нерва.

Зрение играет важную роль для человека. Без нормального кровоснабжения глаз они не будут полноценно функционировать. Строение органа сложное, сбой в работе кровеносной или нервной системы может привести к полной потере зрения. Своевременная диагностика и лечение позволяют снизить риск развития заболевания.

Строение глаза

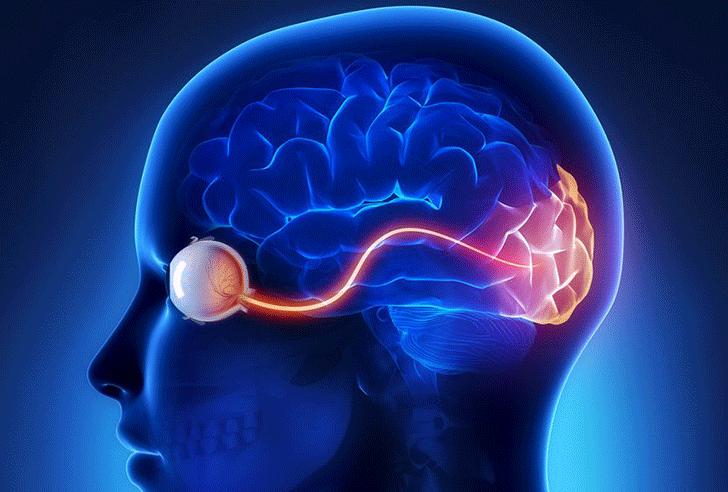

Глаза являются первичным звеном в получении зрительной информации. Далее картинка передается по зрительному нерву в затылочные доли головного мозга. Мозг обрабатывает и формирует картинку.

Стереоскопичным зрение делает наличие двух глаз. Одна сторона сетчатки передает информацию одному полушарию мозга, аналогично действует и вторая часть. Задача мозга – соединить изображение воедино.

При нарушении кровоснабжения глаз возникает сбой в работе бинокулярного зрения. Движения глаз становятся несогласованными. Человек видит раздвоенную картинку или одновременно разное изображение.

Основные части глаза:

- роговица - прозрачная оболочка, покрывающая часть глаза;

- радужка - круг, отвечающий за цвет глаз;

- зрачок - отверстие в радужке;

- хрусталик - линза глаза;

- сетчатка состоит из фоторецепторов и нервных клеток;

- сосудистая оболочка выстилает заднюю часть склеры.

Функции сосудов

Плохое кровоснабжение глаз приводит к снижению остроты зрения. Кровеносные сосуды органов зрения имеют сложную структуру. Они обеспечивают глаза необходимыми питательными веществами. Кровеносная система глаз начинается с сонной артерии. Благодаря развитой системе кровоснабжения сосуды глаза выполняют следующие функции:

- насыщение органов зрения кислородом и питательными веществами;

- выведение вредных веществ, компонентов распада обменных процессов и углекислого газа.

Строение артериальной системы глаза

Кровоснабжение включает в себя артерии, вены и капилляры. Основным поставщиком крови является артерия. К глазному яблоку подходит верхняя ветка сонной артерии через зрительный нерв. Внутри происходит ответвление нескольких сосудов, которые отвечают за свою часть органа зрения. При нарушении в работе одного из сосудов нарушается общий кровоток. Артериальная система глаза включает в себя:

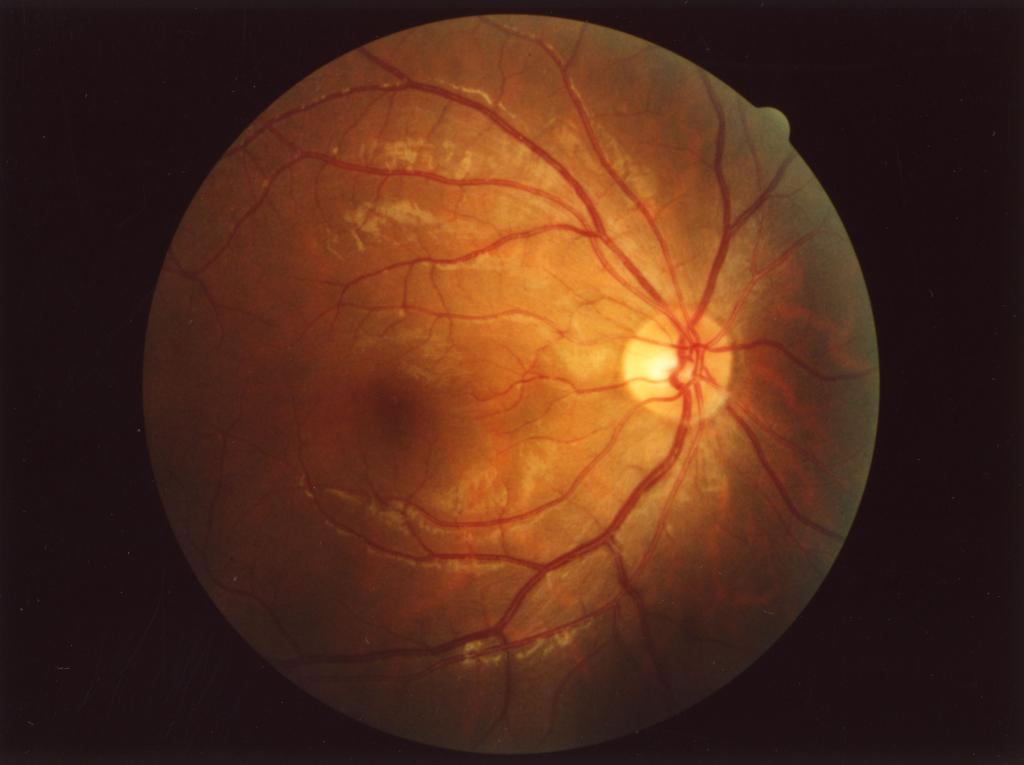

- Центральную артерию сетчатки. Ее основная функция - питание зрительного нерва. Проходит через диск и останавливается на глазном дне. Несколько сосудов отвечают за внутренний слой сетчатки.

- Короткие цилиарные задние артерии питают нервные окончания. Находятся в склере.

- Длинные цилиарные задние артерии снабжают кислородом радужную оболочку глаза

- Мышечные сосуды, которые занимаются питанием мышц занимаются и переходят в передние цилиарные артерии.

- Верхние и нижние артерии, образующие круговой кровоток, за счет которых происходит кровоснабжение век.

- Слезную артерию, дополнительно питающую веки и снабжающую слезную железу питательными веществами.

Венозная схема глаза

Отработанная кровь возвращается обратно по вене. Кровоснабжение глаза построено таким образом, что вена забирает кровь из тех отделов, которые наполняет кровью артерия. От сосудистой оболочки отходят вортикозные вены, которые приходят к верхней и нижней глазной вене.

Венозное кровоснабжение напоминает артериальное в обратной последовательности. Большая часть вен уходит в верхнюю вену, нижняя вена имеет всего два ответвления. Первая часть уходит также в верхнюю вену, вторая - в нижнюю глазничную щель.

Венозная система органов зрения, лица и головного мозга связаны между собой и не имеют клапанов. Поэтому кровь свободно перетекает в головной мозг. Это представляет опасность при возникновении в глазах инфекционного воспаления.

Такое строение глаза позволяет регулировать обмен веществ органа, забирать вредные и ненужные вещества и выводить из организма. Каждой артерии соответствует своя вена, поэтому глаз имеет полное кровоснабжение.

Иннервация глаза

Иннервация глаза - наличие в тканях зрительного аппарата нервов, которые позволяют сообщаться с головным мозгом. Иннервация и кровоснабжение глаза позволяют полноценно функционировать органам зрения.

Первая ветвь троичного нерва входит в орбиту глаза через верхнюю щель и разделяется на три отростка:

- слезный;

- носоресничный;

- лобный.

Сигналы со всех частей глаза о действиях и ощущениях происходят за счет рецепторов, которые покрывают значительную часть зрительного органа. Информация поступает в головной мозг, проходит обработку, мозг посылает сигнал по нервным окончаниям, что необходимо сделать.

Виды нервов

Все нервы глаза можно разделить на три группы:

- чувствительные;

- двигательные;

- секреторные.

Основная функция чувствительных нервов - реагировать на появление инородного тела или чувствовать боль. При воспалении или нарушении работы посылается сигнал в головной мозг. Троичный нерв является частью чувствительной группы.

Двигательные нервы отслеживают работу глазного яблока, его подвижность, контролируют деятельность глазного зрачка, управляют расширением щели глаза. Мышцы, которые двигают глаз, приводятся в действие сигналом мозга с помощью боковых, отводящих и глазодвигательных нервов. Лицевая мышца приводится в движение лицевым нервом. Мышцы, отвечающие за расширение и сужение зрачка, контролируются вегетативной системой.

Секреторные нервы взаимосвязаны с секреторными мышцами, которые приводят в работу слезную железу, конъюнктивы век, кожу нижнего и верхнего века.

Строение нервной системы глаза

Нервная система глаза руководит мышцами, отвечает за состояние сосудов и кровоснабжение глаз. Нервы начинаются в коре головного мозга и состоят из 12 пар нервных окончаний. Часть из них отвечает за работу зрительного органа:

- глазодвигательный;

- отводящий;

- боковой;

- лицевой;

- троичный.

Троичный является самым крупным. Носоресничный нерв входит в троичный, разделяется на заднюю, цилиарную, переднюю и носовую части.

Верхнечелюстной нерв тоже является частью троичного, делится на подглазничный и скуловой. Глазодвигательный нерв отвечает за работу нервных волокон, за все мышцы, кроме наружной, контролирует мышцу, поднимающую нижнее веко, расширение зрачка и ресничную мышцу.

Слезный нерв активирует слезную железу, конъюнктиву и кожу верхнего и нижнего века. Мелкие нервы отходят к ресничному узлу, три длинные ресничных нерва уходят в глазное яблоко. Возле ресничного тела они образуют сплетение и проникают в роговицу. Ресничный узел расположен в глазнице с наружной стороны нерва и состоит из чувствительных волокон носоресничного нерва.

Лобный нерв делится на надблоковую и надглазничную часть. Блоковидный - приводит в работу верхнюю косую мышцу. Отводящий - отвечает за наружную прямую мышцу. Лицевой нерв контролирует круговую мышцу глаза.

Признаки плохого кровоснабжения

Нарушение кровоснабжения глаз является основной причиной снижения остроты зрения или полной слепоты. Такое заболевание называется ишемией. К ее развитию приводят хронические заболевания глаз, сахарный диабет, гипертония, атеросклероз.

Основными симптомами считаются резкое снижение зрения, раздвоение в глазах. В 15 % диагностированных случаях появляется кратковременная слепота, которая является предвестником серьезного заболевания. Полная слепота наблюдается у 10 % обратившихся пациентов. Чаще всего происходит значительная потеря зрения. При поражении центральной артерии изображение становится расплывчатым или двоится.

При осмотре офтальмолог отмечает сужение артериальной сетки. Сетчатка становится мутной, цвет меняется на серый. Диск зрительного нерва мутнеет в последнюю очередь. По этим признакам можно определить, как давно появилось заболевание. На сетчатке возникает ярко-красное пятно, в этом месте сетчатка становится тоньше.

Если снижение произошло в результате спазма, то вероятность вернуть зрение довольно высока. Снятие спазма приводит к улучшению кровоснабжения глаза человека и улучшению зрения. При нарушении главной артерии лечение на дает нужного эффекта.

При эмболии главной артерии сетчатой оболочки прогноз пессимистический. В случае спазма зрение у молодых может вернуться, но у пациентов в преклонном возрасте прогноз менее благоприятный. При остром тромбозе центральной артерии принимают сосудорасширяющие препараты. Также проводится антикоагулянтная терапия. Для вспомогательного эффекта принимают антисклеротические препараты и витамины.

Нарушение кровоснабжения сетчатки глаза является основной проблемой при ухудшении зрения. При этом нарушается работа всего глаза, что приводит к атрофии некоторых элементов.

Симптомы поражения нервов глаз

Поражение глазного нерва влечет различные заболевания. Основными симптомами нарушения нервных окончаний являются:

- болезненное движение глазных яблок;

- снижение остроты зрения;

- искажение цветов;

- отек глаза;

- фотопсия;

- уменьшение периферического зрения;

- тошнота;

- потемнение в глазах;

- слепота;

- покраснение диска.

Заболевания с поражением зрительного нерва и кровоснабжения

Нарушение в работе нервной системы и кровоснабжения роговицы глаза приводит к различным заболеваниям:

- Паралитическое косоглазие - нарушение движения одного из глазных яблок.

- Синдром Маркуса-Гуна - глаз самопроизвольно открывается и закрывается при движении челюсти.

- Параличи глазодвигательных мышц приводят к возникновению раздвоения изображения и боли при движении глазного яблока в какую-либо сторону.

- Синдром Горнера появляется вследствие основного заболевания глаз.

- Невралгия тройничного нерва выражается сильной болью в месте воспаления.

- Неврит - воспаление в тканях нерва.

- Токсическое поражение возникает после приема алкогольных или наркотических веществ.

- Нейропатия - поражение нервов от сетчатки до головного мозга. Дополнительно нарушается кровообращение глаз.

- Транзиторные ишемические атаки - кратковременное прекращение кровообращения.

- Церебральные кризы.

- Инсульт приводит к нарушению кровообращения глазного яблока.

Что такое глазные нервы?

Строение

В целом все нервные окончания, которыми пронизан глаз человека, можно разграничить тремя большими группами.

К первой группе относят нервы глаза чувствительного типа, ко второй двигательные элементы и третью группу составляют секреторные нервные волокна. Строение нервной сетки глазного аппарата достаточно сложное. Все нервные окончания берут свои истоки от соответствующих клеток человеческого мозга.

В целом в регулировке нервных процессов в области глаза участвуют пять пар нервных окончаний. К ним относится непосредственно глазодвигательный нерв, а также блоковые, лицевые нервы и самый сложный тройничный нервный узел.

В область глазного яблока нерв, отвечающий за движение, попадает непосредственно из глазничной щели, здесь же проходят блоковые и лицевые нервные ткани.

Тройничный нерв имеет более сложную разветвленную структуру, чем все остальные и соединяет в своем составе три отдельных ветви, каждая из которых отвечает за свою особую функцию.

Функции

Глазные нервы, которые располагаются в области глазного яблока и сопутствующих отсеков организма человека отличаются не только по названиям, но и основным функциям, которые на них возложены.

Если глазодвигательный нерв отвечает за своевременную работу мышц, поднимающих верхнюю часть века, то блоковое и отводящее нервное окончание предназначено для обеспечения работоспособности верхней косой и наружной прямой глазной мышцы.

Глазодвигательные нервы имеют дополнительные отростки, которые оказывают непосредственное действие на работу зрачкового сфинктера и цилиарной мышцы.

Симптомы

Глазные нервы настолько широко участвуют в работе всего зрительного аппарата, что их заболевание обычно имеет достаточно ярко выраженные симптомы.

Чаще всего у пациента с расстройствами глазной нервной системы различной степени сложности может наблюдаться парез или паралич двигательных мышц глаза, синдром Горнера, невралгические отклонения в работе тройничного нерва, дисфункции в работе слезных желез, косоглазие паралитического типа, птоз верхней части век и некоторые другие отклонения.

Зачастую различные дисфункции работы нервной сетки зрительного аппарата сопровождаются острым дискомфортом и весьма болезненными ощущениями, которые с течением времени только усугубляются.

Диагностика

При определении степени поражения какой-либо части глазного аппарата нервы глаза нуждаются в достаточно подробной и развернутой диагностике.

Ведь только полное обследование поможет поставить достоверный диагноз и назначить то лечение, которое окажется максимально эффективным.

Среди самых распространенных исследований можно выделить внешние осмотры, при помощи которых определяется геометрия глазной щели, и отклонения положения верхней части века от нормальных параметров.

Так же важно отметить степень двигательной активности глазного яблока и оценить объем функционирования мышц глазодвигательной группы.

Кроме того о некоторых отклонениях в данной области можно судить по реакции зрачка как на световой поток повышенной яркости, так и освещенность умеренного типа.

Дополнительную информацию о болезнях нервов может нести высокая чувствительность кожных покровов или боль при прикосновении к точкам выхода на поверхность ветвей тройничного нерва.

Лечение

После полного обследования и постановки диагноза нервы глаза, как и любой другой орган человеческого организма, нуждаются в правильном и комплексном лечении.

В первую очередь такое лечение направлено на купирование болевых ощущений и устранение причин, приведших к развитию заболевания.

Если первопричиной стало развитие воспалительного процесса, то эффективно устранить болезнь поможет курс медикаментозного лечения, если же к дисфункции нерва привела травма или рост опухоли, то может понадобиться хирургическое вмешательство.

Читайте также: